2013 Volume 2013 Pages 137-154

2013 Volume 2013 Pages 137-154

香港返還15周年にあたる7月1日,梁振英政権が発足した。行政長官選挙における親政府派内の対立,中国共産党による統制強化,政権発足直前に発覚した梁振英の住宅違法改築問題,新政権発足直後における発展局局長の汚職事件発覚とそれによる逮捕・辞任など,今後の梁政権の施政を不安視する声も少なくない。

2012年が行政長官選挙と立法会議員選挙が同年に行われるという20年に1度の「選挙イヤー」であったため,政権への批判運動が汎民主派による親中派攻撃と連動するとともに,中国中央の「団派vs.上海閥」の代理戦争が親政府派内の対立を高めた。香港の政治構図は,返還以来「1国2制度」のもと,「中国中央vs.香港」「親中派=親政府派vs.汎民主派」という枠組みからもっぱら論じられてきた。しかし,2012年の香港行政長官選挙では中国中央の権力闘争の代理戦争が展開され,梁振英が当初の本命とみられていた唐英年に逆転を収め当選したものの,唐英年支持の自由党や一部の財界の切り崩しが効かなかった。このことは,中国中央の影響力が強い親中派=親政府派という一元的な構図では香港政治の力学をもはや語れなくなったことを示している。

9月9日に行われた第5期立法会議員選挙で,定数70議席のうち親政府派が43議席,汎民主派が27議席を獲得した。3分の1以上を確保した汎民主派は,重要議案の「否決権」を維持することに成功したが,その得票率は返還後最低となった。

低水準で推移した失業率と相対的な賃金上昇で,消費の増勢は維持された。欧米諸国における経済低迷とアジアの貿易不振の影響で外需は伸びなかった。現行の時給28香港ドルの最低賃金が時給30香港ドルへ引き上げられることが決定し,2013年のメーデーである5月1日から実施される。

経済的には中国本土との融合や協力が深化する香港ではあるが,中国本土への反感や中国中央への警戒感が高まっている。

2012年3月25日に実施された第4期香港特別行政区行政長官選挙で,行政会議(行政長官の諮問機関。閣議に相当)の元招集人である梁振英(C. Y. Leung)が689票を獲得し,逆転勝利を収めた。中国の「団派」(胡錦濤を筆頭とする共産主義青年団の出身者による政治勢力)とパイプを持つ梁振英は,「上海閥」(江沢民を筆頭とする勢力)と関係が深い前政務司司長(政務長官)の唐英年(Henry Tang)の得票285票や,汎民主派諸党の統一候補として立候補した何俊仁(Albert Ho)民主党主席の得票76票を大きく引き離し当選した。行政長官選挙の「有権者」は,一般市民ではなく,立法会議員,区議会議員,全国人民代表大会香港代表,中国人民政治協商会議香港地区委員,香港産業界の代表などから構成される「選挙委員会委員」の定数1200人のうち,議員などの身分が重複する者や選挙直前の死亡者などを除いた1132人であった。このうち白票は75票であった。

返還前年の1996年における初代行政長官の選挙以来,行政長官選挙は,中国国務院香港マカオ弁公室主任の「意向」が強く影響してきた。初代行政長官に董建華を選出する際は,当時の香港マカオ弁公室主任であった魯平の支持があり,次代の曽蔭権の選出の際には,当時の同主任であった廖暉の強い推薦があった。「魯平―董建華」と「廖暉―曽蔭権」のいずれのラインも上海閥の後ろ盾があった。2012年選挙では廖暉が推した唐英年が梁振英にリードされていたため,選挙直前の3月16日付『蘋果日報』は,「廖暉集団瓦解」と1面に掲載した。「団派vs.上海閥の代理戦争」の一環であった2012年選挙では,それまで中国の「欽定」による行政長官が選ばれてきた香港において,初めて競争が行われたのである。

しかし,選挙前に激しいスキャンダル合戦が展開されたことで,両候補者に対する香港住民の支持率は著しく低下した。唐英年は,妻名義の違法地下室建造,不倫騒動,隠し子問題,夫婦の不仲などの度重なるスキャンダルとともに,その責任を「すべて妻の責任」と言い放つなど,行政長官としての資質が疑問視された。政務司司長時代の無策ぶりも批判され,選挙期間中,唐英年は市民やメディアから「無能な豚」と呼ばれた。一方の梁振英も,投票前に暴力団との癒着疑惑が各紙で報じられ,市民やメディアから「腹黒い狼」と呼ばれた。そのため,行政長官選挙は「腹黒い狼vs.無能な豚の戦い」と揶揄された。

行政長官選挙の立候補には,選挙委員会のうち150人以上の推薦人を必要とする。2月29日の立候補届け出締切時点における推薦者数は,何俊仁が188人,唐英年が390人,梁振英が305人であった。選挙規定では,いずれかの候補者が選挙委員の過半数を獲得するまで投票を繰り返し,3回の投票で601票以上を獲得する候補者が現れなければ,立候補の届け出からやり直して5月6日に再選挙を行うことになっていた。スキャンダル合戦による両候補の支持低下で,選挙委員の票が白票に流れることが懸念された。そこで,3月14日,全国人民代表大会閉幕後の記者会見で温家宝総理が「厳格に法に基づいて処理すれば,香港は多くの香港人が支持する行政長官を選出できる」と述べ,3月選挙で行政長官を確定するよう示唆した。温家宝の発言後,国務委員の劉延東が深圳市に派遣されたり,中央人民政府駐香港連絡弁公室の官僚が香港の各界へ梁支持を求めたりした。中国中央の工作により,梁振英が1度の選挙で過半数の選挙人を獲得し,当選した。

2012年選挙における各候補者の最終得票率(梁振英:60.87%,唐英年:25.18%,何俊仁:6.71%)をみると,前任者の曽蔭権が84%の得票率で当選したことを考えれば,梁側は唐英年支持の自由党や財界の票の切り崩しがほとんどできなかったといえる。香港の政治構図は,返還以来「1国2制度」の下,「中国中央vs.香港」「親中派=親政府派vs.汎民主派」という枠組みからもっぱら論じられてきた。しかし,2012年の行政長官選挙は,中国中央による選挙工作があったように,「薄煕来事件」に象徴される中国中央の権力闘争の地方代理戦争として展開された。中国中央の影響力が強い親中派=親政府派という一元的な構図では香港政治の力学をもはや語れなくなったことを示している。

梁振英政権が発足――「港人治港」から「党人治港」への危惧返還15周年にあたる2012年7月1日,梁振英政権が発足した。行政長官選挙における親政府派の対立,中国共産党による統治強化,政権発足直前に発覚した梁振英の住宅違法改築問題,新政権発足直後における発展局局長の汚職事件発覚とそれによる逮捕・辞任など,今後の梁政権の施政を不安視する声も少なくない。

6月まで行政長官を務めた曽蔭権がイギリス統治下の香港政庁時代からの官僚であったことから,曽蔭権政権の政治は香港人官僚が統治する「港人治港」(香港人による香港統治)であった。しかし,1954年香港生まれでありながら原籍が山東省の梁振英には,中国共産党員であるとの「疑惑」が燻り続けてきた。梁振英本人は否定したが,中国共産党機関紙系インターネットサイト『人民網』が梁の略歴を掲載する際に「梁振英同志」としたことから,「疑惑」とも言いきれない。「同志」は通常共産党員に用いられる。「香港人による香港統治ではなく,党員による香港統治」との批判が高まり,度重なるデモや抗議集会が行われた。

2012年が行政長官選挙と立法会議員選挙が同年に行われるという20年に1度の「選挙イヤー」であったため,政権批判が汎民主派による親中派攻撃と連動し,デモや抗議集会が続いた。行政長官の任期は5年,再任は2期までで,2017年選挙から直接選挙が導入されるため,梁振英は2期目の選挙では直接選挙で再選へ挑まねばならない。

今後の梁振英政権の施政を不安視する声も少なくない。梁振英は4月10日,北京で温家宝総理から第4期行政長官に任命された。温は新政権への要望として,(1)香港各界の団結維持,(2)清廉潔白の2点を示した。これらは,行政長官選挙での親政府派の分裂を懸念するとともに,高官の汚職に対する市民の反発を危惧するからである。翌11日,胡錦濤は梁に新政権の4大任務として,(1)経済の発展,(2)民生改善,(3)民主推進,(4)社会調和の促進を指示した。これに加え,香港メディアは,梁政権に中国中央による「裏の4大任務」があると報道した。それは,(1)2017年の直接選挙先送り,(2)基本法23条に基づく立法,(3)香港電台への引き締め,(4)愛国教育であるとみられている。

政治権力闘争と政財界癒着権力闘争により,政財界の癒着が次々と報道され,政財界の大物も逮捕された。

汚職事件などを取り締まる廉政公署が,梁振英当選直後の3月29日,元政務司司長(政務長官)の許仕仁と,香港不動産業界御三家のひとつである新鴻基地産発展共同主席(会長)で創業者の次男と三男にあたる郭炳江と郭炳聯を賄賂防止条例違反の疑いで逮捕した。許仕仁は2005~2007年に曽蔭権政権でナンバー2の政務司司長を務め,2007年以降,行政会議非官職議員を務めた。5月3日には,郭三兄弟の長男で元会長の郭炳湘(逮捕当時は非常勤取締役)も賄賂防止条例違反の疑いで逮捕された。許仕仁の官民癒着の疑惑は長年あったものの,警察には手出しできない大物であったため,「それ以上の政治力」が逮捕の背景に働いたといえる。

一方,許仕仁と郭兄弟が賄賂防止条例違反で起訴された前日の7月12日,廉政公署は,新政権の発展局局長である麦斉光を賄賂防止条例違反の嫌疑で逮捕した。麦は同日辞任した。新政権発足から僅か12日で新局長が辞任したのである。

激しいスキャンダル合戦となった行政長官選挙のあおりを受けて,6月まで行政長官であった曽蔭権についても財界との癒着疑惑が3月の選挙直前に報道された。行政長官退任後に居住するため深圳市で賃貸した高級住宅への利益供与疑惑,プライベートで参加したマカオへの豪華クルージング,自家用航空機による日本などへの旅行が財界人による過剰接待であると,複数の癒着疑惑が明らかになった。曽蔭権との癒着が疑われた何柱国,劉鑾鴻,黄楚標などの香港財界人はいずれも唐英年を推薦した選挙委員であり,曽蔭権自身も唐英年の支持者であることは「公然の秘密」となっていた。

第5期立法会議員選挙2012年9月9日,第5期立法会議員選挙が行われ,前回選挙より10議席増の70議席(直接選挙枠と職能別選挙枠が各35議席)が争われた。投票率は約53%で,直接選挙枠で過去最高の約183万人が投票した。全議席のうち親政府派(建制派)が43議席,汎民主派が27議席を獲得した(表1)。3分の1以上を確保した汎民主派は,重要議案の「否決権」を維持することに成功したものの,汎民主派の得票率は返還後最低となった。直接選挙枠における得票率では汎民主派が親政府派を上回ったものの,汎民主派勢力同士の対立や選挙協力の稚拙さなどから,汎民主派は議席を伸ばすことができなかった。直接選挙枠の得票率は汎民主派の55.7%に対し,親政府派が41.1%であった。議席数は汎民主派18議席(1議席減少),親政府派17議席(6議席増加)となり,5地区のうち3地区で親政府派の議席が汎民主派を初めて上回り,そのうち親政府派の民主建港協進連盟(民建連)が13議席(3議席増加)を獲得し第1党を維持した。民主党が大敗し急進的民主諸派が議席を増やしたことで議会での抗争激化が予想される。

(注) 1)経済民生聯盟と経済動力の重複3人。経民聯は経済動力や専業会議などに所属する議員連盟により立法会の第2勢力。2)港九労工社団聯会は親政府派と汎民主派の両勢力からなる労働者団体。当選した主席の潘兆平は親政府派。3)無所属は勢力別に分けていない。

(出所) 中華人民共和国香港特別行政区立法会ウェブサイトの議員履歴。

2012年11月16日に発表された2012年第3四半期の経済統計と通年の見通しによれば,第3四半期における実質GDP伸び率は前年同期比で1.3%であった。第1四半期の0.7%,第2四半期の1.2%からわずかに改善した。

香港統計處(『香港統計月刊』2013年1月)によれば,年間4.1%(暫定値)であった総合消費者物価指数の伸び率(基本物価上昇率)は,1月に6.1%,2月に4.7%,3月に4.9%,4月に4.7%,5月に4.3%,6月に3.7%,7月に1.6%,8月に3.7%,9~10月に3.8%,11~12月に3.7%と,インフレ収束のスピードは緩慢であった。

賃金が上昇したことと失業率が低水準であったことで消費の増勢は維持された。第1四半期に3.4%であった失業率(季節調整済)は3.2~3.4%を推移し,第4四半期には3.3%であった。第1四半期に1.6%であった就業不足率は第4四半期に1.5%となり,年間で1.4~1.7%間を推移した。第3四半期における業種別平均給与指数の前年比は,製造業が5.4%増,輸出業が0.7%増,小売業が4.9%増,運輸・倉庫・郵政業が1.9%増,宿泊・食事サービス業が2.0%増,情報・通信業が5.8%増,金融・保険業が1.0%増,不動産業が0.9%増,社会・個人サービス業が4.3%増であった。ただし,商業サービス業は0.3%減少した。

欧米諸国における経済低迷の影響で外需は伸びなかった。2012年の輸入額は前年比3.9%増の3兆9121億香港ドル,うち地場輸出は前年比10.4%減の588億3000万香港ドル,再輸出は前年比3.2%増の3兆3756億香港ドル,輸出は2.9%増の3兆4343億香港ドルであった。外需低迷のなかで牽引役となったのは中国本土との貿易であった。本土からの輸入額は3.9%増の1兆8411億香港ドル,本土への再輸出額は3.2%増の1兆8320億香港ドル,本土への輸出額は2.9%増の1兆8580億香港ドルへ増加した。ただし,中国本土への再輸出額は10.4%減の260億香港ドルであった。

国際金融センターとしての機能強化――人民元業務の新たな段階人民元の国際化が加速するなか,国際オフショア・センターとして機能強化を図る香港において,その業務と役割が新たな段階に入った。

2012年1月17日,香港金融管理局の陳徳霖総裁は,香港の銀行に対する人民元業務の規制緩和措置を発表した。4月3日には中国証券監督管理委員会が,中国本土の金融市場への人民元建て投資を香港投資家に認める人民元適格海外機関投資家(RQFII)第2陣として500億元の投資枠が決定されたと発表した。これは前年12月に発表された第1陣に続くもので,第2陣ではRQFIIに指定された機関が従来の債券と株式によるファンドのほかに香港でA株上場投資信託(Exchange Traded Funds:ETF)を発行することも認められた。また,6月14日,中国国務院財政部は香港で過去最大となる230億元の人民元建て国債の発行を発表した。

7月17日には香港初となった現物出資型A株ETFが香港取引所に上場した。これは従来のA株デリバティブに投資するA株ETFと異なり,RQFIIを通じて香港から上海や深圳のA株市場に直接投資するものである。さらに,7月25日,香港金融管理局は,非住民に対する人民元業務の新しい措置を発表した。これにより,8月1日以降,中国本土住民を含む非香港住民に対する人民元業務が解禁され,預金口座の開設,両替,香港の銀行間振込,クレジットカード発行,金融商品購入などが香港の銀行に認められた。また,8月22日,香港取引所はノンデリバラブル・フォワードに限られてきた人民元先物取引において実際の外貨受け渡しを行う人民元対米ドルの為替先物取引を9月17日から開始すると発表した。

最低賃金の時給30香港ドルへの引き上げを決定2011年5月に導入された最低賃金は,2年に1度その見直しが検討されることになっている。時給29香港ドル以下を主張した企業側の香港中華厰商連合会と,35香港ドルへの引き上げを要求した労働者側の職工盟や街坊工友服務処は,激しい攻防戦を展開した。その結果,2012年9月25日,現行の時給28香港ドルの最低賃金を7.1%増の時給30香港ドルへ見直すことで最低工資委員会が合意した。これを受け,12月12日,梁振英と行政会議は,最低賃金の引き上げを承認した。最低賃金の引き上げは,同月19日に立法会に提出され,2013年5月1日のメーデーから実施される。

経済的には中国本土との融合や協力が深化する香港ではあるが,近年の各種世論調査をみると,香港人の「中国アイデンティティ」は返還時よりも弱くなっている。不動産高騰や越境出産などにより,中国本土への反感や中国中央への警戒感が高まっているためである。中国資本の投資は,不動産業界を活性化させたが,一般市民には住宅取得を難しくしただけである。また,2003年に解禁された本土住民の香港への観光目的の個人旅行を利用して,本土妊婦による越境出産が急増した。越境出産は香港における医療,教育,住宅,福祉に深刻な影響を及ぼす。たとえば,2011年から公立病院が非香港人出産枠を設けたために急患扱いの出産が増加し,深刻な社会問題となっている。2月13日には,沙田法院(地裁)が本土妊婦の香港出産を斡旋する会社経営者に禁錮10年の判決を下した。また,広東省と香港の自家用車相互乗り入れが解禁されたことにより,交通混雑や大気汚染への影響,越境出産の助長などが懸念され,抗議デモや反対集会が行われた。

高まる香港人の中国本土への反感に対して,中国中央は「香港独立」への動きとして警戒し,国家分裂を禁止する法律制定によって香港を引き締めようとしている。10月には,元香港マカオ弁公室主任の魯平による『サウスチャイナモーニングポスト』(South China Morning Post)紙への寄稿評論や『環球時報』社説が,「香港独立」に対して懸念を示した。また,11月には,中国共産党第18回全国代表大会において胡錦濤が「中央政府が香港に対して実施する各政策は国家主権,安全,発展利益の擁護を根本的な目的とする」「愛国愛港の御旗の下で大団結を促進する」と述べた。その後,18回大会で中央候補委員入りした香港マカオ弁公室副主任の張暁明が『文匯報』11月22日付において,マカオが2009年に「国家安全擁護法」を制定したように,香港も適当な時機に「基本法」第23条に基づき立法すべきである,と主張した。「基本法」第23条は「国家に対する反逆,国家分裂,反乱の扇動,中央政府の転覆,国家機密の漏洩につながる行為,海外政治団体による香港での政治活動,海外政治団体と地元政治団体の連携を禁止する法律を,特区政府自らが制定する」と規定している。

「基本法」第23条の立法化を巡り,2002年に「高官問責制」を導入した第2期董建華政権が,葉劉淑儀を保安局局長に就け,「基本法」第23条立法化を推進しようとしたことがあった。しかし,2003年7月1日,反発した市民は「基本法」第23条立法化案である「国家安全条例草案」に対して50万人の抗議デモを行い,普通選挙の実施を訴えた。このため董建華政権は窮地に陥り,16日に葉劉淑儀が引責辞任し,立法化は頓挫した。その葉劉淑儀を梁振英は2012年10月17日に行政会議の新たな非官職議員として加えると発表した。市民のなかには,このタイミングにおける葉劉淑儀の起用を梁振英が「基本法」第23条立法化に向かう動きであると危惧する声もある。

人民元オフショア市場を目指すロンドンと香港がフォーラム設立香港金融管理局とイギリス財務省は,1月16日,香港とイギリス間のオフショア人民元業務の協力推進を目的に,銀行フォーラムを設立すると発表した。すでにロンドンにおける人民元オフショア市場の設立について,2011年9月の第4回「中英経済財政金融対話」において,中国政府がそれに対する支持を表明していた。2012年4月18日には,イギリスのオズボーン財務大臣が,国際的な人民元業務の中核市場としてのロンドンの地位強化を目指す新たなイニシアティブを開始すると発表した。銀行フォーラムには,シティ・オブ・ロンドンを中心に主要金融機関である中国銀行,バークレイズ,ドイツ銀行,香港上海銀行,スタンダード・チャータード銀行をメンバーとし,イギリス財務省,イングランド銀行,金融庁がオブザーバーとして参加する。

香港の活動家が沖縄県尖閣諸島に違法上陸1990年代以降毎年,沖縄県石垣市尖閣諸島を巡り,香港の諸団体が船を公海へ出航させようとしたものの,2007年以降2012年7月までは,香港海事局が香港域外へ出ることを許可してこなかった。1月3日,尖閣諸島の中国領有を主張する活動団体「世界華人保釣連盟」のメンバーが乗った船が同連盟発足1周年を記念して尖閣諸島に向けて出港した際には,香港海事局が公海に出るのを許可せず,船は香港に引き返すこととなった。

しかし,尖閣諸島の中国領有権を主張する香港の活動団体「保釣行動委員会」が8月11日に記者会見を開き,同諸島上陸を目指して香港を出港すると表明した際には,香港当局は阻止することなく,同委員会の船は14人のメンバーを乗せて翌12日に香港を出港した。同月15日,尖閣諸島の魚釣島に香港の活動家ら7人が岩場に上陸し,2人が船に戻った。日本の第11管区海上保安本部と沖縄県警が14人を入管難民法違反容疑で現行犯逮捕すると,同日夜,梁振英行政長官は隈丸優次在香港日本国総領事を呼び出し,活動家の釈放などを日本政府に要求した。

2013年の香港経済は,欧米諸国の経済回復に伴い香港の輸出が回復傾向にあるため,2012年の成長を上回るものとみられている。また,最低賃金が引き上げられることで,個人消費の堅調な伸びが期待されている。その一方で,梁振英政権には多くの課題がある。

梁振英は2012年10月17日の立法会で,選挙時の政権公約に掲げられていた政府の機構改革を当面行わないことを明らかにしていた。また,貧困問題や就労問題の対策についても選挙時の政権公約から大きく後退した。これに対して,汎民主派勢力は梁政権に対する攻撃を強めている。また,香港における「1国2制度」や「港人治港」の最大の課題は,汎民主派と親政府派の抵抗勢力が反対合戦している政治から,香港のガバナンスのために建設的な政策論争のできる政治へ脱却することである。

2012年10月に梁振英政権が不動産バブルの引き締め策として,短期転売を対象にする追加課税や,特別印紙税の税率引き上げと購入者印紙税の導入などの不動産抑制策を公表したが,不動産の価格高騰が続いている。住宅問題の解消は梁政権にとって最重要課題のひとつであるが,そもそも香港の不動産価格は構造的に香港の域内政治で解決できる問題ではない。香港ドル相場を1米ドル=7.75~7.85香港ドルの範囲内で連動させるペッグ制を採用している香港では,金利は米ドルと連動している。香港域内における低金利と賃金上昇により,また,資本規制がない先進国の金融緩和に伴うホット・マネーが香港へ流れ込むことにより,香港の不動産価格が押し上げられている。土地不足の香港で香港人の居住用の住宅供給をいかに政府が増やしていけるのかが課題となっている。

(駒澤大学法学部教授)

| 1月 | |

| 3日 | 「世界華人保釣連盟」のメンバーが搭乗した船,尖閣諸島へ向けて出港,香港海事局が公海へ出るのを認めず,帰港。 |

| 5日 | 香港・上海両政府の協力会議「滬港経貿合作会議第2次会議」が上海で開催。9分野28項目の協力で合意,4協定に調印。 |

| 9日 | 汎民主派勢力,行政長官選挙の統一候補に民主党の何俊仁を選出。 |

| 9日 | 香港・広東省両政府の協力会議「粤港合作連席会議」第17次工作会議が香港で開催。86件の協力プロジェクトを確定。 |

| 11日 | 海通国際証券,中国本土への人民元建て投資を認める人民元適格海外機関投資家(RQFII)商品第1号を発売。 |

| 16日 | 香港政府,宮城・茨城・岩手3県への渡航警報「不要不急の渡航回避」を解除,福島への同警報は継続。 |

| 17日 | 香港金融管理局(HKMA)の陳徳霖総裁,香港の銀行に対する人民元業務の規制緩和措置を発表。 |

| 2月 | |

| 1日 | 香港政府,2012/13年度財政予算案を発表。 |

| 8日 | 香港政府,梁振英の西九龍開発を巡る疑惑を公表。 |

| 13日 | 沙田法院,中国本土妊婦の香港出産を斡旋する会社経営者に禁固10年の判決。 |

| 14日 | 行政長官選挙の立候補届け出(~29日)。 |

| 15日 | 「立ち入り禁止区域」(辺境禁区:英国植民地統治時代に中国本土からの越境を防ぐ目的で設けられた緩衝地帯)の一部廃止。 |

| 16日 | 唐英年の違法増改築疑惑報道。唐英年,すべての責任は妻にあると説明。 |

| 19日 | 環境保護団体などの22団体,広東省からの自家用車乗り入れに反対デモ行進。 |

| 20日 | 唐英年,行政長官選挙に立候補。 |

| 21日 | 香港各紙,財界人からの過剰接待で曽蔭権行政長官の汚職疑惑を報道。 |

| 23日 | 梁振英,行政長官選挙に立候補。 |

| 24日 | 社民連,曽蔭権行政長官の汚職疑惑を廉政公署へ通報。 |

| 3月 | |

| 2日 | 人民元建て貿易決済,全貿易企業に拡大。 |

| 3日 | 人権陣線など,曽蔭権行政長官に対して抗議デモ(参加者,主催者発表:5300人,警察発表:2800人)。 |

| 5日 | HKEX,証券取引時間を延長。 |

| 6日 | 保安局,東日本大地震を受けて深圳大亜湾原発の事故発生時における緊急措置を再検討した修正内容を発表。 |

| 8日 | 習近平国家副主席,全人代香港代表と会見。 |

| 9日 | 国務院香港マカオ弁公室の王光亜主任,行政長官選挙が親中派に分裂をもたらしていると懸念を表明。 |

| 12日 | 梁振英と暴力団の癒着疑惑報道。 |

| 25日 | 第4期行政長官選挙,梁振英が当選。 |

| 28日 | 中国国務院第7回全体会議,梁振英を香港特別行政区の第4代行政長官に任命することを正式に決定。 |

| 28日 | 外国人家政婦の永住権裁判で政府が逆転勝訴。 |

| 29日 | 廉政公署,許仕仁元政務長官と新鴻基地産発展会長の郭炳江と郭炳聯を逮捕。 |

| 4月 | |

| 1日 | 行政長官選挙への中国の介入を巡り,「1国2制度」の形骸化に大規模デモ。 |

| 2日 | HKMA,人民元建て貿易決済の手続きを簡素化。 |

| 3日 | 中国証券監督管理委員会,RQFII第2陣で500億元の投資枠を認可。香港A株のETF(上場投資信託)の発行も認可。 |

| 10日 | 北京で梁振英,温家宝総理から行政長官に正式任命。 |

| 16日 | 梁振英行政長官,本土妊婦の越境出産を2013年から規制する方針を発表。 |

| 23日 | 香港政府,公立病院での本土妊婦の出産費用引き上げ発表。 |

| 27日 | 香港と広東省,自家用車の相互乗り入れ開始。 |

| 30日 | 道徳・国民教育科課程の指導ガイドライン修正案発表。 |

| 5月 | |

| 9日 | 証券先物事務監察委員会(SFC),新規株式公開(IPO)の保薦人(スポンサー)に対する刑事罰などの監督強化策を提案。 |

| 11日 | 雑誌『当代』の創刊者・李子誦が香港で死去(1951年から1989年の天安門事件で中国を批判して解任されるまで,本土系日刊紙『文匯報』の社長)。 |

| 21日 | 香港房屋協会,初の香港市民限定の住宅物件を発表。 |

| 31日 | 高官の汚職防止を検討する「防止及処理潜在利益衝突独立検討委員会」(委員長・李国能主席),36項目の措置を提案。 |

| 31日 | 審計署,過去5年間の曽蔭権行政長官の外遊宿泊先に関する報告書を公表。 |

| 6月 | |

| 4日 | 天安門事件追悼集会,参加者18万人。 |

| 10日 | 中国湖南省の民主活動家・李旺陽の死亡事件をめぐる死因真相究明・事件調査を求め,香港で2万5000人のデモ行進。 |

| 12日 | HKMAの任志剛前総裁,ペッグ制変更を提唱。 |

| 14日 | 曽蔭権行政長官,最後の立法会答弁。 |

| 18日 | 貿易発展局,貿易動向を発表,通年輸出がマイナス成長と予測。 |

| 19日 | 梁振英の違法増改築が発覚。 |

| 27日 | 香港通訊事務管理局,前年7月の江沢民元国家主席死去と誤報した亜洲電視(ATV)に関する調査報告書を完成,100万香港㌦の罰金を提案。ATV,高等法院へ提訴,調査の停止と調査報告書の非公開を請求。 |

| 29日 | 胡錦濤国家主席,来港。 |

| 29日 | 経済貿易緊密化協定(CEPA)第9次補充協定に調印。 |

| 7月 | |

| 1日 | 返還15周年記念行事。 |

| 1日 | 梁振英政権,発足。 |

| 1日 | 「7・1デモ」に40万人が参加。 |

| 5日 | 何俊仁・民主党主席,梁振英行政長官の当選無効を求め提訴。 |

| 9日 | ETF,本土で発売。 |

| 12日 | 廉政公署,発展局局長の麦斉光を賄賂防止条例違反の嫌疑で逮捕。麦,辞任。 |

| 13日 | 廉政公署,元政務司司長(=政務長官,香港ナンバー2)の許仕仁,香港の不動産最大手,新鴻基地産発展共同会長の郭炳江・郭炳聯らを賄賂防止条例違反で起訴。 |

| 16日 | 梁振英行政長官,初の立法会答弁。 |

| 17日 | 香港初の現物出資型A株ETF上場。 |

| 18日 | 第5期立法会(任期は2012年10月1日~2016年9月30日)議員選挙の立候補届け出(~31日)。 |

| 25日 | ロンドン金属取引所(LME),HKEXとの統合を承認。 |

| 27日 | 香港政府,福島県への渡航警報を「不要不急の渡航回避」から「渡航注意」へ引き下げ。 |

| 29日 | 「国民教育」の反対デモに9万人が参加(警察発表ではピーク時に3万2000人)。 |

| 30日 | 陳茂波,発展局局長に就任。 |

| 8月 | |

| 1日 | HKMA,非香港住民向けの人民元業務解禁。 |

| 2日 | 香港のビジネス街「中環」(セントラル)で大気汚染指数(API)が200超。 |

| 3日 | 陳茂波発展局局長,住宅違法改築発覚。 |

| 8日 | 香港政府,日本製の乳児用ミルク2製品の不買運動を呼びかけるとともに販売停止を発表。 |

| 10日 | 「神舟9号」の宇宙飛行士,来港。 |

| 12日 | 「保釣行動委員会」の14人が搭乗した船,尖閣諸島に向けて出航。 |

| 15日 | 香港の活動家ら,尖閣諸島に上陸。 |

| 30日 | 梁振英行政長官,10項目の住宅・土地供給政策を発表。 |

| 9月 | |

| 3日 | 政府前で国民教育反対集会,無期限座り込みへ。 |

| 8日 | 梁振英行政長官,国民教育の政策変更発表。 |

| 9日 | 第5期立法会議員選挙。 |

| 10日 | 民主党の何俊仁主席,前日の立法会選挙敗北の責任をとり,党主席を辞任。 |

| 14日 | HKMA,不動産融資引き締めガイドラインを通達。 |

| 14日 | 「粤港合作連席会議第15次会議」開催。 |

| 16日 | 反日デモ,主催者発表で5000人が参加(警察発表850人)。 |

| 17日 | HKEXで人民元対米ドルの為替先物取引を開始。 |

| 18日 | 本土の並行輸入業者取り締まり対策発表。 |

| 25日 | 最低工資委員会,最低賃金見直しの会議で時給引き上げ(時給28香港㌦→30香港㌦)に合意。 |

| 27日 | 道徳・国民教育推進委員会第2回会議,教育指導ガイドラインの失効を提案。 |

| 10月 | |

| 1日 | ラマ島沖でフェリー衝突,39人死亡。 |

| 8日 | 梁振英行政長官,国民教育の教育指導ガイドラインの棚上げを発表。 |

| 17日 | 梁振英行政長官,政府機構改革の棚上げを発表。 |

| 17日 | 行政会議に新民党の葉劉淑儀主席が加入。 |

| 21日 | HKMA,2009年12月以来の香港ドル売り(米ドル買い)介入。 |

| 22日 | 香港株ETF,深圳証取に上場。 |

| 26日 | 香港政府,不動産抑制策で短期転売を対象に追加課税。特別印紙税の税率引き上げと購入者印紙税の導入。 |

| 29日 | HKEX,人民元と香港ドルの両通貨建てETFを初めて取引。 |

| 30日 | 香港・上海・深圳証券取引所の合弁会社「中華証券交易服務」設立。 |

| 11月 | |

| 9日 | 低所得層支援の「扶貧委員会」正式発足。 |

| 13日 | 民主党の何俊仁主席の行政長官選挙異議申し立てが却下。 |

| 24日 | 全人代香港代表選挙立候補届け出(~12月4日)。 |

| 28日 | 李家超保安局局長代行,立法会の質疑応答で香港の公立病院における急患扱いで出産する非地元妊婦が大幅に減少と報告。 |

| 29日 | HKEX,ロンドン金属取引所(LME)買収を承認。 |

| 30日 | 梁振英行政長官,汎珠江デルタ・フォーラムに出席。 |

| 12月 | |

| 7日 | 新しい高齢者向け生活保護が可決。 |

| 10日 | 梁振英行政長官,違法増改築問題で立法会答弁。 |

| 12日 | 梁振英行政長官の不信任動議否決。 |

| 12日 | 行政会議,2013年5月に最低賃金の引き上げ(時給28香港㌦→30香港㌦)を決定。 |

| 18日 | 中国政府,中国駐香港特別行政区連絡弁公室(中弁連)の主任に歴代最年少(49歳)で強硬派の張暁明を任命。 |

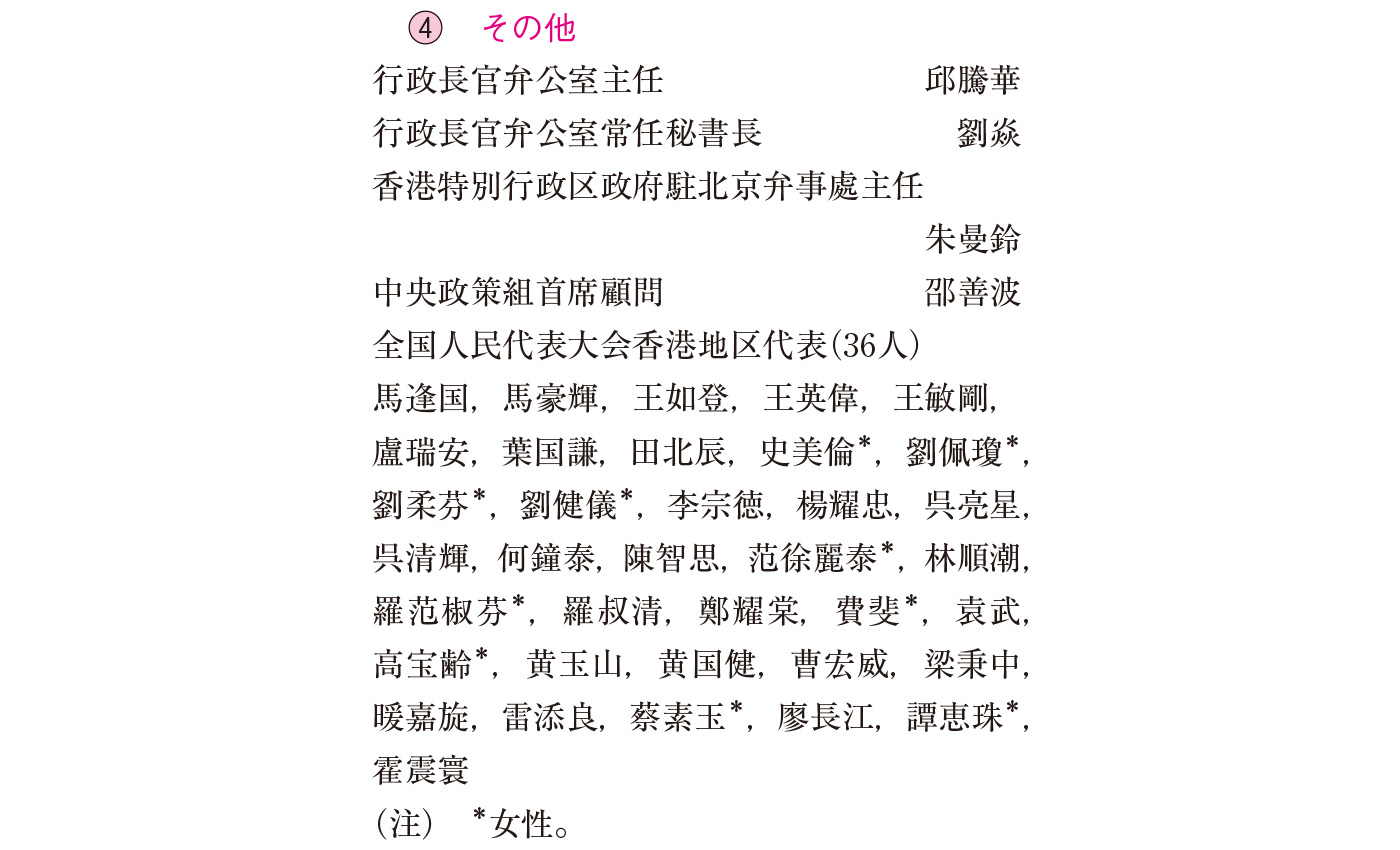

| 19日 | 全人代香港代表(任期5年,36議席)を選出。 |

(出所) 「香港特別行政区政府機構図」(http://www.gov.hk/tc/about/govdirectory/govchart/)。香港特別行政区司法機構(http://www.judiciary.gov.hk/tc/index/index.htm/)。

(注) *女性。

(注) *女性。