2015 Volume 2015 Pages 353-380

2015 Volume 2015 Pages 353-380

2014年のフィリピンにおける最大の出来事は,政府がモロ・イスラーム解放戦線(MILF)と「バンサモロ包括合意」に調印したことである。これで約17年間続いた紛争に終止符が打たれた。

ベニグノ・アキノ大統領の支持率は高く,政権は安定している。汚職撲滅と包摂的成長を政治経済課題に掲げて取り組んでいる。ただ,経済分野における政策策定と実施のスピードが遅く,ビジネス界から不満の声も聞かれる。また,アキノ政権が2011年から実施していた財政支出促進プログラムに違憲判決が出て,予算のあり方が議論となった。他方,汚職撲滅の取り組みでは動きがあった。2013年に発覚したポークバレル(pork barrel)をめぐる問題で現職の上院議員3人と関係者51人が逮捕・起訴され,公判が始まった。さらに,ジェジョマー・ビナイ副大統領の汚職疑惑が浮上し,上院で厳しく追及されている。ビナイは有力な次期大統領候補でもあるため,疑惑追及のゆくえに注目が集まっている。

経済面では,実質GDP成長率が6.1%となり,やや減速した。金融政策においては年央に上昇したインフレ率に対処するため,利上げに転じた。財政収支は安定しており,大手格付会社2社によってフィリピンの格付けが1段階引き上げられた。汚職撲滅の取り組みが浸透し,税務当局による脱税・密輸の摘発も強化されている。その他,大手企業の業績はおおむね好調で,株価も高値を更新した。

対外関係では,南シナ海領有権問題で中国との対立が続いている。2014年3月には,すでに提訴していた国際海洋法裁判所(ITLOS)に意見陳述書を提出した。一方で,同盟国のアメリカとはその関係を強化させている。4月のバラク・オバマ大統領来訪に合わせて防衛協力強化協定を締結した。米軍による一時的駐留とフィリピン軍基地使用を可能とし,両軍の相互連携をいっそう高めている。

2013年中間選挙で折り返し地点を過ぎたアキノ政権は安定している。大統領の支持率は2014年半ばに一時下がったものの,年末には60%台に盛り返した(図1)。議会との関係も悪くなく,汚職撲滅と包摂的成長という政治経済課題に取り組んでいる。

(出所) Social Weather Stations(http://www.sws.org.ph/)資料より作成。

安定したアキノ政権だが,政策策定ないし執行の遅れに関係各方面から不満の声も聞かれる。とりわけ,ビジネス界が切望している競争促進法案や優遇税制合理化法案,鉱業法の改正法案など,主な経済関連法案についてはいまだ可決に至っていない。さらに,インフラ整備に関する官民連携(PPP)事業の進展が遅く,懸念される2015年の電力不足への対応をめぐっては,電力需給の見通しの甘さに加えて,短期と中長期の現実的かつ具体的な解決策がなかなか示されないなど,経済分野における政策策定と実施のスピードは遅いといえよう。安定したアキノ政権に対する改革実行の期待が高いだけに,その進展の遅さが逆に失望感へとつながっているとも捉えることができる。

なお,アキノ政権が喫緊の課題として取り組まなければならない案件が,2013年11月にビサヤ地域を襲ったスーパー台風ヨランダ(国際名:Haiyan)被災地域の復旧・復興であろう。死者・行方不明者が7300人を超え,2013年における世界最大の自然災害とまでいわれた同被災地では,すでに救援活動から復旧・復興の段階へと移行した。政府は「ビルド・バック・ベター」(build back better)をスローガンに取り組んでいるが,包括的な復旧・復興計画(総額約1678億ペソ)がパンフィロ・ラクソン復興担当大統領補佐官からアキノ大統領に提出されたのが8月で,その後,同計画が最終承認されたのが10月末となり,災害発生からほぼ1年が経っていた。同計画はアキノ大統領の任期が終わる2016年までのもので,14州171市町を対象にしている。だが,計画策定の基礎となるはずの各自治体による「災害後の復興ニーズ調査結果」(PDNA)の提出の遅れが,計画策定全体のスケジュールにも響いた。アキノ大統領自身,外国特派員協会のフォーラムで復興に時間がかかっていることを認め,進捗状況に「満足していない」と発言している。もちろんこの間,仮設住宅の設置や道路をはじめとする基本インフラの整備など,市民生活に深く関わる分野の復旧が各自治体の要請で少しずつ行われている。しかしながら,仮設住宅は一定基準を満たさず欠陥が目立つことが報告され,救援物資は依然として倉庫に保管されたままで,なかには腐敗している食料品もあるなど,地方自治体の行政能力の問題も指摘されている。

汚職撲滅の取り組みでは動きがあった。ポークバレル(pork barrel)をめぐる不正発覚で現職の上院議員3人と関係者51人が逮捕・起訴され,ビナイ副大統領に対してもマカティ市長時代の疑惑の追及が厳しく行われている(いずれも後述)。そして政治家のみならず,閣僚や官僚も疑惑の対象に挙がっている。アキノ大統領と親しいアラン・プリシマ警察長官に賄賂の疑いが浮上し,2014年12月に,6カ月の停職処分となった。また,軽量鉄道3号線(MRT-3)を運営する公団が発注した民間企業との保守契約をめぐっても,汚職疑惑が浮上した同公団の総支配人が更迭された。契約の入札に関わった職員や,事業を管轄する運輸通信省に対しても捜査の手が伸びている。その他,官僚機構に横行する汚職問題にもメスが入りつつある。密輸や脱税に関わる税務当局,それに農産品の不正輸入や農業関連プロジェクトの架空受発注が深刻な問題となっている農業諸機関などで,人事配置や組織の見直しが行われている。

財政支出促進プログラムに違憲判決2014年7月1日,アキノ政権の財政支出促進プログラム(DAP)に違憲判決が言い渡された。DAPは2011年から2013年までに実施されていたもので,予算執行が遅れている項目の資金を別の予算項目に移し変えるメカニズムのことである。景気刺激と財政支出効率化のため,予算行政管理省主導で行われていた。同省によれば,DAPは総額1671億ペソで,116案件が同プログラムの下で承認され,そのうち1444億ペソが実際に支出されたという。2013年に不正流用疑惑が浮上し,会計検査委員会が調査開始を明言したこともあって,同年末に支出を停止していた。

最高裁による違憲判決の理由は,「三権分立の原則に違反する」というものであった。とりわけ他省庁・機関への予算付け替えと新たな予算項目の設定が問題視され,議会で一度可決されているものを変更することは大統領権限を逸脱し,認められないとした。ところが,この判決にアキノ大統領は納得せず,「過去の政権も類似のことを実施している」として最高裁を強く非難し,真っ向から闘う姿勢をみせた。また,「誠意をもってかつ善意で行ったことであり,私腹を肥やすようなことはしていない」として上院議員3人が逮捕されたポークバレルをめぐる汚職問題とは違うことを強調し,アキノ大統領自らがテレビ演説までして国民に理解を求めた。予算行政管理長官をはじめとする経済閣僚も一様に「経済的効果があった」と主張した。そして判決後の7月18日,アキノ政権は最高裁に異議申し立てをした。ただ,こうして争う間にもDAPの下で実施中の事業は違憲判決によって中断されている。そのため,政府はその分の追加予算を急ぎ議会に上程し,12月半ばに無事可決された。

ところで今回,アキノ大統領がテレビ演説まで行って最高裁を非難したことから,各種メディアは「アキノ政権VS.司法」という構図を煽るように報道した。しかしながら,経済界や学会,それに一般市民の反応はさまざまである。迅速かつ効果的な予算執行のためにはDAPのようなメカニズムも必要だという見方もあれば,大統領権限を厳しくチェックした最高裁判決を支持する意見もある。問題の根底には予算執行をつかさどる政府機関の非効率性と,後述するような汚職問題の蔓延があり,それが今回のような出来事を招いたといえるだろう。

上院議員3人逮捕2013年に発覚し,司法当局が捜査を進めていたポークバレルをめぐる汚職問題は,上院議員3人と関係者51人の相次ぐ逮捕・起訴という形で事態が動いた。ポークバレルはその正式名称を「優先開発支援資金」(PDAF)といい,政府予算のうち議員1人ずつに割り当てられる資金のことである。資金は各省庁をはじめとする公的機関が直接支出する形をとるが,実際の使途は議員の裁量に委ねられている。そのため,支出の過程で議員の親族ないし知人が経営する会社やNGO,もしくは実体のない架空団体が介在し,横領や賄賂が発生しやすく,汚職の温床になっていると指摘されてきた。2013年11月,最高裁が違憲判決を下したことで,ポークバレルは形式上,政府予算から姿を消すことになった。

司法省・国家捜査局の告発により過去のポークバレルの支出に関して捜査を進めていたオンブズマンは,2014年4月,上院議員3人と関係者らの訴追を決定し,6月にサンディガンバヤン(公務員特別裁判所)に起訴状を提出,逮捕状を請求した。オンブズマンの訴追決定とほぼ同時期に上院でも証人喚問を実施しており,議員3人の嫌疑は十分であるという結論を出していた。

起訴された上院議員はラモン・レビリヤ,ジンゴイ・エストラーダ,フアン・ポンセ・エンリレの3人である。起訴内容は,ラモン・レビリヤが約2億2450万ペソの公金横領と16件の賄賂および不正行為,ジンゴイ・エストラーダが約1億8330万ペソの公金横領と11件の賄賂および不正行為,そしてフアン・ポンセ・エンリレが約1億7280万ペソの公金横領と15件の賄賂および不正行為であった。同様に,彼らの秘書や今回の一連の事件の総元締めとされるNGO代表者ジャネット・リム・ナポレスなど,合計54人が順次逮捕・起訴された。

彼らの公判は6月末より順次開始され,罪状認否手続きでは上院議員3人とナポレスらは答弁拒否もしくは否認し,保釈申請を提出した。フィリピンの法律では横領罪の場合,保釈が認められない。しかし申請が提出された以上,保釈をめぐる審理,すなわち横領罪を確定する審理から進められることになった。ただ確たる物証がほとんどなく,公判は実情を知る内部関係者の証言に頼らざるをえない状況であった。そうしたなか,資金洗浄撲滅委員会(AMLC)がレビリヤ上院議員に関し,資産負債報告書に未記載の資金の存在を報告した。2006年から2010年の間に約8760万ペソがレビリヤ本人や家族の口座に入金されていたというのである。ポークバレル横領を裏づける有力な内容であったことから,レビリヤの保釈申請は12月初めに退けられた。他の上院議員2人の審理は少し遅れている。

ナポレスをはじめとする関係者の証言により,上記以外にも多数の現職および前職議員による類似の行為が明らかになりつつある。また,中央官庁や政府機関の幹部,そして地方自治体関係者の関与も指摘されるようになっている。オンブズマンは10月に前下院議員5人らを起訴し,ほかにも起訴する方向で捜査を進めている。今後は審理が順調に進展するのか,また資金の流れの全容が明らかになるのか,そして有罪判決が確定するのかが注目される。

ビナイ副大統領の汚職疑惑2014年後半になると,汚職追及の矛先はビナイ副大統領とその家族にも向けられた。ビナイ副大統領は弁護士で,前職はマカティ市長である。マカティ市は外資系企業や地場大手企業,それに銀行の本社があり,外国人やフィリピン人富裕層も多く居住するフィリピン経済の中心地である。汚職疑惑はそのマカティ市長時代にさかのぼる。いずれも個人資産の不正取得に関するもので,その内容は,(1)市役所に隣接する11階建て駐車ビルや市立科学高校など,マカティ市が実施したプロジェクトの費用水増しにより業者を通じてキックバックを得ていた,(2)市がコンドミニアム建設許可を出す見返りに,一室を提供されていた,(3)ダミー会社を通じてバタンガス州に約350ヘクタールの広大な土地と別荘を所有しているなどである。

これらの疑惑は市民団体がオンブズマンに告発したことで明るみに出て,上院のブルーリボン委員会で疑惑追及が始まった。同委員会の証人喚問では,ビナイとともに市政に携わったアーネスト・メルカド前副市長による証言がかなり具体的で注目を集めた。上院はビナイ本人と息子で現マカティ市長のエルウィン・“ジュンジュン”・ビナイの証言も必要だとして彼らに出頭を求めたが,ビナイは拒否しつづけ,息子のジュンジュン現マカティ市長のみが8月に1度だけ出頭した。ジュンジュンは11階建て駐車ビルについて「世界水準である」と釈明し,疑惑をすべて否定した。こうした上院の疑惑追及と並行して,10月には司法省・国家捜査局が捜査を開始することを明らかにし,会計検査委員会も特別調査の実施を表明している。2015年もビナイ一族の疑惑追及が続く見込みである。

ビナイは1986年,当時のコラソン・アキノ大統領に任命されてマカティ市長となり,それ以来,ビナイの妻に1期を譲るもほぼ連続して市長職に就いていた。2010年に副大統領に選出され,その際,市長職を息子に引き継いだ。また現在,娘2人がそれぞれ上院議員と下院議員になっており,いまや有力な政治家一族である。ビナイは2016年大統領選挙への出馬を早々に表明しており,世論調査による支持率もアキノ大統領より高い(図1)。次期大統領の最有力候補とみなされているだけに,汚職疑惑の浮上とそのゆくえは大きな注目を集めている。

MILFと和平合意政府は2014年3月27日,モロ・イスラーム解放戦線(MILF)と「バンサモロ包括合意」に調印した。これで約17年間続いた紛争に終止符が打たれた。

合意後の手続きは次のようになる。まず,「バンサモロ」(Bangsamoro)という自治地域設立に向けて,政府とMILFの双方で構成された移行委員会がバンサモロ基本法案を起草し,アキノ大統領を通じて議会に上程する。次に,同法案が議会で可決・成立されれば,対象地域においてバンサモロへの参入賛否を問う住民投票を行い,自治地域設立となる。一方で,この間の同地域における行政については,臨時内閣的な機能を持つバンサモロ移行庁をバンサモロ基本法成立後に創設し,現存するムスリム・ミンダナオ自治地域(ARMM)を廃止する。そしてバンサモロ議会選挙を行い,新内閣成立後にバンサモロ移行庁を解散する。

政府の予定では,2014年中にもバンサモロ基本法を成立させ,2015年内に住民投票を行い,2016年5月の国政・地方選挙に合わせてバンサモロ議会選挙を実施するという計画である。すなわち,アキノ政権の任期終了までにバンサモロを設立させたい意向だ。したがって,今後はこのスケジュールを遵守できるのかがひとつの焦点となる。

移行委員会がバンサモロ基本法案をアキノ大統領に提出したのは4月であった。翌5月には議会に上程されるかと思われたが,大統領府の法律顧問団によって多くの修正要請が出されたようで,政府とMILFの両交渉団の間で再度交渉が行われた。詳細は明らかになっていないが,9月になってようやく修正された法案が議会に上程された。同法案はアキノ大統領によって優先法案に設定されたものの,2014年度内に可決・成立していない。

ところで,バンサモロ基本法案が議会に付されている間にも,法律成立を見越した動きが始まっている。MILFは2016年選挙に向けて「統一バンサモロ正義党」(United Bangsamoro Justice Party)と名づけた政党を設立し,2014年12月に選挙委員会に登録申請した。また,12月23日から3日間,マギンダナオ州で結党集会を開催したと報道されている。他方,経済面ではバンサモロ開発計画の策定が進められた。MILF内に設置されているバンサモロ開発庁がMILF中央委員会に提出したというその計画は,2020年までの中長期計画である。

前向きな動きがある一方で,懸念材料もある。ひとつは今回の和平合意に反対する勢力の動静である。あくまで独立を主張し,MILFから分派したバンサモロ・イスラミック自由戦士(BIFF)や,1996年に和平協定を締結したモロ民族解放戦線(MNLF)の一部勢力が武力行使に出ることもある。加えて,爆弾破壊活動や身代金誘拐事件をたびたび引き起こし,アル・カーイダとのつながりが疑われているアブサヤフ・グループや,必ずしも一枚岩ではないとされるMILFの一部勢力が彼らと連携する可能性もあり,事態は複雑である。懸念材料の2つめは,MILFの武装解除が順調に進められるのかという点である。MILFに限らず,上述したMILF以外の勢力もすべて武装集団である。武装解除の段取りはおおむね決まっているようだが,実際には困難を伴うことが予想される。

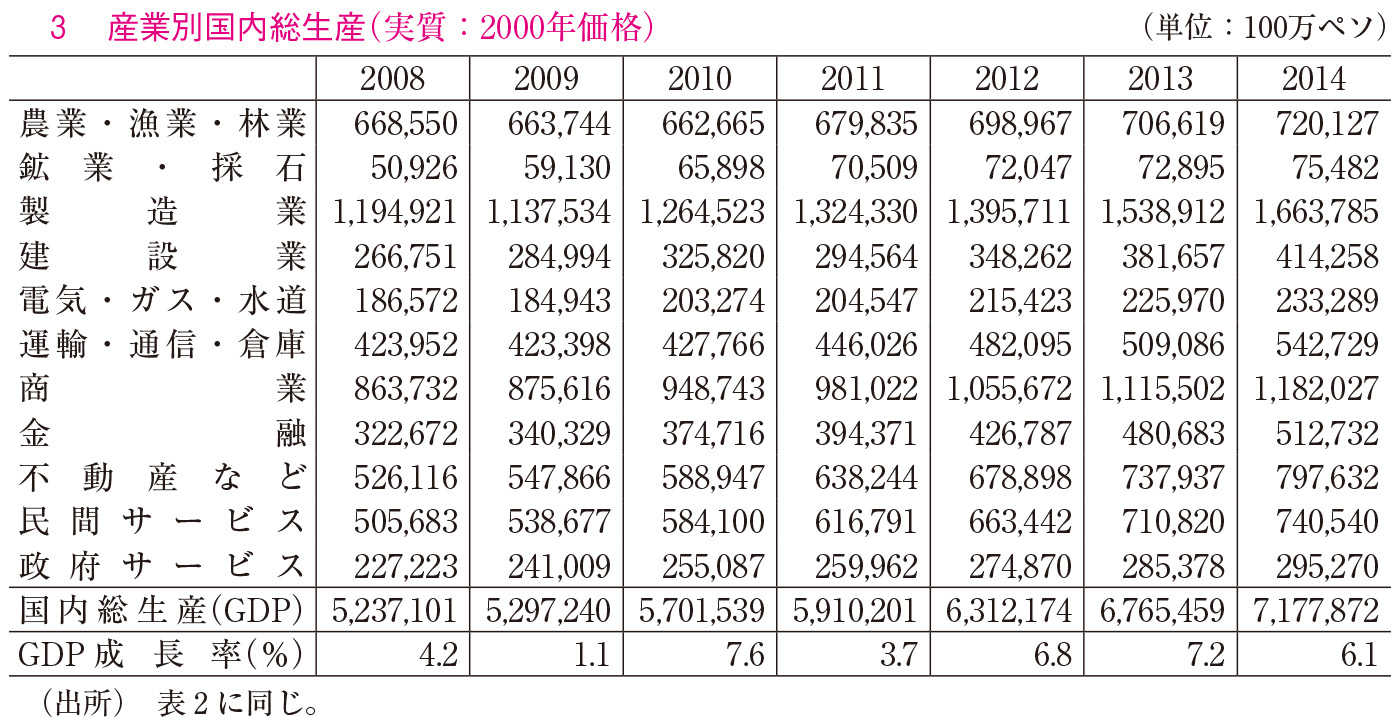

2014年のフィリピン経済はやや減速し,実質GDP成長率は6.1%であった。これは政府目標6.5~7.5%の下限を下回るが,2012年より3年連続6%以上の成長率を維持した。海外就労者の送金が反映される海外純要素所得は7.3%増で,実質国民総所得(GNI)成長率は6.3%となった。

需要面では個人消費が5.4%増と相変わらず堅調であったのに加え,輸出が12.1%増となり,経済を牽引した。その一方で,政府消費が1.8%増,固定資本形成が在庫変動の押し下げ効果により1.1%増であった。政府消費の低迷は,ポークバレル汚職問題や財政支出促進プログラム(DAP)違憲判決が影響したと考えられる。また固定資本形成については,在庫変動がマイナスに振れ,建設投資の10.0%増,設備投資の8.7%増を打ち消す形になった。

産業別では農林水産業が1.9%増,鉱工業が7.5%増(うち製造業は8.1%増),サービス業が6.0%増であった。製造業全体は前年より減速したものの,飲料,繊維,出版・印刷,金属製品,一般機械,事務用・会計および計算機械などの業種では2桁の伸びを示した。また,経済の約半分を占めるサービス業のうち,不動産賃貸業・ビジネス活動が8.1%増となり,他の業種よりも高い伸びをみせた。

財貿易は輸出額が前年比9.0%増の618億ドル,輸入額が同2.4%増の639億ドルであった。輸出額は政府の年間目標6.0%増を上回った。輸出全体の約4割を占める電子製品は8.1%増となり,こちらも業界の当初予想5~8%をわずかに上回った。そのほかに輸出の伸びが大きかったのは一般・輸送機械で,輸出全体に占める割合は約6%だが,前年比86.9%増となった。

国際収支統計による海外からの直接投資額は前年比66%増の62億ドルであった。金融,運輸,商業などのサービス分野で大きく伸びた。

消費者物価上昇率は年平均4.1%で,政府目標3~5%の範囲内に収まった。7月と8月には一時4.9%まで上昇したが,年末にかけて落ち着いた(図2)。一時的な物価上昇は食料品の需給ひっ迫によるもので,気象条件の悪化やコメの調達不足,マニラ市内のトラック通行規制による物流の滞留などがその背景にある。

雇用面では2014年の完全失業率が6.8%,不完全就業率が18.4%となり,いずれも2013年よりわずかに改善した。失業者数は約274万人で,そのほぼ半分が15~24歳の若年層である。またマニラ首都圏の失業率が10.4%となっており,地域別ではもっとも高い。なお,2014年に新規に出国した海外就労者数は確定していないが,海外からの送金額は前年比5.8%増の約243億ドルであった。

(注) 特別預金口座の金利は加重平均。

(出所) フィリピン中央銀行統計より作成。

フィリピンの金融政策は,2014年半ばに引き締めに転じた。インフレ・ターゲットを採用しているため,消費者物価上昇率の推移をみながらの利上げとなった。中央銀行は4月と5月に預金準備率を1ポイントずつ引き上げて20%にしていたが,6月に二次的な政策金利ともいえる特別預金口座(SDA)の金利を0.25ポイント引き上げて2.25%にした。その後,7~8月に消費者物価上昇率が政府目標の上限近くになったことから,中央銀行は7月と9月に翌日物金利を0.25ポイントずつ引き上げ,翌日物借入金利(逆現先レート)を4.0%に,同貸出金利(現先レート)を6.0%にした(図2)。利上げを実施したのは2011年3月以来,ほぼ3年ぶりである。

マネーサプライ(M3)の伸びは2014年12月時点で9.6%であった。ただ2014年前半は伸びが大きく,1月には38.0%で,その後は鈍化しつつも7月まで20%を超えていた。この背景には,2013年に実施されたSDA金利引き下げによる資金調整がある。金融機関が中央銀行に預け入れていた余剰資金が市場に放出されたとみてよい。その金融機関の与信活動は活発であった。商業銀行の融資残高の伸びは2014年12月末に19.9%となった。そのうち,個人向け融資の伸びが21.1%である。同融資は融資残高全体の7.5%しか占めないが,その伸びが大きくなっていることから中央銀行は推移を見守っている。

金融行政では,金融システムの安定性と競争力の両面を強化する取り組みが行われた。安定性強化においては,まず1月に,金融安定化調整協議会(FSCC)が設置された。同議会は中央銀行,財務省,預金保険機構,保険委員会,証券取引委員会の5機関によって構成される。また,同じく1月より中央銀行は銀行の自己資本比率規制を厳格化するバーゼルⅢを導入した。同規制に対応するため,大半の銀行が株主割当増資を計画し,かつ実施している。さらに,日本と「第3次二国間通貨スワップ取極」を10月に締結した。フィリピン側の交換上限額がこれまでの2倍の120億ドルに拡大された。

競争力強化に関しては,外国銀行の参入全面自由化法(RA10641)の成立が挙げられる。7月にアキノ大統領によって署名された同法律は,1994年法(RA7721)を改正したものである。現行では10行しか認可されていない外国銀行の参入を,母国で上場していることを条件に拡大することになった。ただし,フィリピンとの貿易投資関係や,対象国の地理分布および補完性など,いくつかの条件が考慮される見込みである。フィリピン側は,外国銀行の新規参入に伴い,さらなる直接投資流入の増加を期待している。また2015年発足予定のASEAN経済共同体(AEC)を視野に,金融分野における競争力強化もねらっている。

財政――汚職撲滅の取り組みが浸透2014年の中央政府財政収支(現金ベース)は,収入が1兆9085億ペソ,支出が1兆9816億ペソで,約731億ペソの赤字であった(名目GDP比0.6%)。財政収支が改善していることから,国際的な格付会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が5月に,そしてムーディーズが12月に,フィリピンのソブリン格付けを1段階引き上げた。

アキノ政権が取り組む汚職撲滅が,財政当局とそれに関わる司法の世界にも浸透してきている。ただし,支出面では先述したポークバレル汚職問題やDAP違憲判決の影響に加え,会計検査委員会による監査も厳しくなっており,支出全体にブレーキがかかっているようである。一方で,収入面では税務当局が脱税や密輸の摘発に力を入れるなど,徴税強化の取り組みが加速している。

内国税を徴収する内国歳入局(BIR)は2005年頃より脱税摘発プログラム(RATE)を実施しているが,アキノ政権になって司法省・国家捜査局などと連携するようになり,実施体制をさらに強化している。その結果,アキノ政権誕生から2014年末までに327件を告発した。金額にして約650億ペソになる。ただし,実際に起訴されたのは全体の1割強にすぎず,残りの大半は司法省で止まっている。徴税強化の取り組みを成果に結びつけるのは依然として困難のようである。

徴税強化の取り組みが空回りし,根強い反対にあう例も出てきている。内国歳入局は弁護士や医師などの高度専門職の個人事業者に対してサービス料の内訳や帳簿の届け出を徹底させようとしたが,最高裁によって無期限の差し止め仮処分が言い渡された。この背景には高度専門職の個人事業者による納税額の低さがある。しかし,法曹界や医師会などの各団体が強く抗議し,最高裁に提訴した。同様に,内国歳入局が源泉徴収義務者に同対象者の個人情報に関する届け出を徹底させようとしたが,これについても最高裁による差し止め仮処分が言い渡された。当局としては,企業出資者の詳細情報を取得したかったとされているが,金融業界が抵抗した。そのほか,付加価値税還付制度に関して内国歳入局が突然ルールを変更し,輸出事業者を中心に反対の声が挙がっている。

密輸摘発は関税局(BOC)が主として取り組んでいる。この取り組みも2005年に開始した密輸摘発プログラム(RATS)の延長線上にあり,アキノ政権になって強化された。関税局は密輸容疑が固まり次第,司法省に適宜告発しているが,実際に起訴される案件は少ないようである。そうしたなか,2014年4月に税控訴裁判所で初の有罪判決が確定した。中古車輸入業者が2008年に摘発,起訴され,2012年12月に同裁判所より一度有罪判決が出ていたが,異議申し立てによる再審理の結果,有罪が確定した。

また,関税局の元税関検査官に対しても2014年3月に初の有罪判決が出た。財務省が資産の不正取得容疑で2005年に告発し,その後,起訴されていた案件である。同判決に対し,当の財務省も「画期的な勝利だ」と評価している。なお,脱税や密輸は関税局職員が直接関与している場合が多い。そのため,財務省は傘下の内国歳入局や関税局職員の生活実態を定期的に調査する部隊「歳入誠実性保護サービス」(RIPS)を2003年から設置し,職員の調査を行っている。そのうえ,関税局の人事配置転換も行われているようだ。

もたつく投資環境の改善フィリピンの人口は2014年7月末に1億人を突破した(人口委員会発表)。人口ボーナスを享受している同国だが,国内の雇用は十分ではなく,失業率が依然として高い。雇用創出には投資の拡大が必須で,そのためには投資環境の改善が急務となっている。2014年はそれを実感させる出来事が相次いだ。

まず,マニラ市が2月24日から9月12日までトラック通行規制を実施した。その目的は渋滞緩和である。平日の午前5~10時と午後3~9時の間で,8輪または最大総重量4.5トン以上の大型トラックが対象となった。マニラ市には国内最大の国際港湾,マニラ港がある。同規制によって国内外への物流が滞り,ビジネス界からは強い反対の声が挙がった。市独自でこのような規制を実施してよいのかという問題はあるが,年々増加する車両に対し,包括的な首都圏交通網の整備が遅れていることのほうがより根本的な問題であることは誰もが認めている。

次に,電力問題である。論点は大きく2つあり,電気料金設定に関するものと,予想される電力不足への対応である。電気料金については,適正な料金を迅速に決定できないことが懸念される。マニラ首都圏とその近郊の配電を担うメラルコ(Meralco)による2013年11月分の電気料金の値上げ申請に対し,同12月に最高裁が差し止め仮処分を出していたが,2014年4月に無期限の差し止め命令とした。エネルギー規制委員会に申請している2013年12月分の値上げ申請についても,同委員会が最終決定をしていない。電力部門は民営化され,電力卸売市場によって電力の一部が取り引きされるようになっているが,利害関係者が多くなり,料金決定をめぐる手続きや調整に時間がかかるようになっている。また電力不足問題に関しては,2014年にミンダナオ島で計画停電が実施された。2015年にはマニラ首都圏のあるルソン島でも同様の事態になる可能性が指摘されている。エネルギー当局の試算によると,最大で900MW不足しているという。企業やショッピングセンターなど,民間事業者が独自に設置している自家発電機を作動させることで電力不足解消を目指しているが,一時的な処方箋にすぎない。ビジネス界からは中長期の実効性あるエネルギー政策の必要性が指摘されている。

最後に,遅れている官民連携(PPP)事業の進捗状況を紹介しよう。2014年中に新たに成約したPPP事業は3件であった。これにより,アキノ政権下で成約した案件は全部で8件になる。新規3件とは,(1)軽量鉄道の自動料金徴収システム(17億ペソ),(2)マクタン・セブ国際空港ターミナルの改築(175億ペソ),(3)軽量鉄道1号線(LRT-1)延伸と運転保守(649億ペソ)である。いずれも入札から成約まで順調にいかず,落選企業が落札企業の事業実施計画内容に疑義を呈したり,競合企業の適格性の欠如を訴えたりするなど,入札スケジュール全体を大きく遅らせる要因となった。

上記以外では入札実施中のものがいくつかある。そのなかで注目されたのが,全長約47キロメートルのカビテ=ラグナ間高速道路建設運営事業である(354億ペソ)。2014年6月に入札が実施されたこの案件では,最高値の割増金を提示していたものの,書類の記載不備(金融機関の保証期間が4日不足)のために落選した企業が大統領府に再考を訴え,アキノ大統領が再入札を指示したのである。入札条件等の見直しのため,2014年の再入札はなかったが,大統領の介入によって入札手続きのルールを曲げるのかと,ビジネス界の一部が強く反対した。ちなみに,こうしたPPP事業に参加するのはすべて地場の大手企業グループである。言い換えれば,大手企業グループ間でPPP受注をめぐる争いが激しくなっており,それが遅延の一因になっているともいえよう。アキノ政権は2016年半ばの任期終了までに全部で15事業の成約を目指すとしている。

企業の動きフィリピンの大手企業の業績はおおむね好調である。フィリピン株価指数(PSEi)は9月25日にそれまでの最高値を更新し,一時7413.62を記録した。2014年取引初日の始値より24%の上昇であった。その後は,年末まで7000台をほぼ維持し,取引最終日の終値は7230.57であった。こうしたなか,新たに上場した企業は7社である。そのうち,新規株式公開(IPO)を実施したのは5社,新株発行を伴わないイントロダクション方式による上場が2社である。IPOを実施した企業の業種は,韓国系の半導体製造,フィリピン地場の水産加工,小売り,ショッピングセンター開発業者,携帯電話コンテンツ各1社であった。

2014年は,フィリピン企業による海外企業の買収や合弁事業の立ち上げなどが大きく報道された。とりわけ,食品企業の動きが目立った。アルコール飲料最大手のエンペラドール(Emperador, Inc.)がイギリスのウィスキー製造会社(Whyte & Mackay Group Ltd.)を31億ペソで買収し,さらにスペインのブランデー企業(Bodega Las Copas S.L.)の株式50%をその親会社より37億ペソで取得した。ゴコンウェイ・グループの食品最大手ユニバーサル・ロビナ(URC)は日本のカルビーと合弁でスナック菓子生産を開始し,フランスの食品会社ダノンのシンガポール子会社とも合弁で新たな飲料事業を立ち上げた。また,URCによるニュージーランドの同業者(NZ Snack Food Holdings Ltd.)の買収計画も明らかになっている。その他,「デルモンテ」の商標使用権・販売権をもち,フィリピンとシンガポール両国で上場するデルモンテ・パシフィック(Del Monte Pacific Ltd.)は,アメリカのデルモンテ社の食品事業を16億8000万ドルで買収した。

航空業界でも動きがあった。セブ・パシフィック航空を運営するゴコンウェイ・グループのセブ航空(Cebu Air, Inc.)が,同じく格安航空会社であるタイガーエア・フィリピン航空の運営会社(SEAir)の株式約40%を取得した。SEAirはシンガポールのタイガーエアウェイズ・ホールディングスの系列である。それにより,両者の路線が互いの分まで拡大する。さらに,食品・インフラ大手のサンミゲル(San Miguel Corp.)が,フィリピン航空を運営するPALホールディングス(PAL Holdings, Inc.)の株式49%を最大株主のルシオ・タン・グループに10億ドルで売却した。サンミゲルは2012年に同株式をルシオ・タン・グループから5億ドルで取得していたが,経営方針の違いなどからわずか2年で航空事業から撤退した。当初,ルシオ・タン側がPALの持株を手放す意向を明らかにしていたが,交渉が難航したようで,逆にルシオ・タン側が買い戻す形になった。フィリピン航空は2012年,エアバス社に航空機38機を70億ドルで発注している。また,アメリカ連邦航空局が4月にフィリピンの航空安全基準をカテゴリー1に引き上げるまでの約6年間,アメリカ本土への増便ができなかったこともあり,苦しい経営状況が続いている。

近年のフィリピン外交は,南シナ海領有権問題を軸に展開している。その領有権を争う中国とは対立が続いている。

フィリピンは国際法の枠組みに則った平和的解決を主張し,2013年1月に領有権問題を国際海洋法裁判所(ITLOS)に提訴していた。その後,訴状を受理した同裁判所の要請により2014年3月末に約4000ページからなる意見陳述書を提出した。一方で,中国に対して同裁判所は2014年12月15日までに反論書の提出を求めたものの,中国側は裁判自体を拒否している。こうしたなか,フィリピンは3段階行動計画(Triple Action Plan)を提唱し,ASEAN各国をはじめ中国にも働きかけている。計画とは,まず即時に南シナ海を不安定化する行動を中止し,次に,なるべく早期に実効ある南シナ海「行動規範」を策定かつ実施し,最終的に平和的解決を目指すというものである。9月にアキノ大統領が欧州4カ国を訪問した際にも,同計画につき理解を求めた。

しかし,実際の海域では中国による実効支配が目立ち,それに対してフィリピン政府が外交ルートで抗議するという事態がほぼ毎月のように発生した。たとえば,1月には中国の海南省が周辺海域における外国漁船に操業許可の取得を求めるようになったことから,フィリピン側は強く抗議した。2月には中国公船がパナタグ礁(スカボロー礁)沖でフィリピン漁船に放水かつ威嚇したとして抗議し,3月にはアユギン礁(セカンド・トーマス礁)付近の難破船に駐留しているフィリピン海兵隊員に物資を届けようとした民間補給船を中国公船が妨害したとして抗議した。ちなみにこの難破船はシエラ・マドレ号といい,第二次世界大戦中に建造されたアメリカ海軍の戦車揚陸艦である。同艦の払い下げを受けたフィリピン海軍が1999年に座礁させて,この海域における実効支配の拠点としたものだ。なお2014年4月以降も,南シナ海の複数の岩礁を中国が埋め立てていること,また中国公船が同海域を頻繁に航行していることが確認され,フィリピン側はその度に領海侵犯だとして強く抗議した。

こうしたなか,5月にハサハサ礁(ハーフ・ムーン礁)付近でウミガメ約400頭を密漁していた中国漁船をフィリピンの海洋当局が拿捕し,乗船していた中国人漁師11人を逮捕・起訴した。その後,11月に1人当たり罰金約10万3000ドルの有罪判決が出されている。また,ユネスコに世界遺産登録されているトゥバタハ岩礁自然公園海域で2013年4月に密漁・座礁していた中国漁船の乗組員12人に対しても,2014年8月に1人当たり約10万ドルの罰金と10~12年の禁錮刑という有罪判決が出された。領海侵犯を取り締まることもさることながら,南シナ海には希少な野生動物資源が多く生息しており,フィリピン当局はその保護のためにも同海域で奮闘している。

香港との関係は正常化へ2013年10月から再び悪化していた香港との関係は,2014年4月の香港政府による制裁解除によって正常化された。関係悪化の発端は,2010年8月にマニラ市内で起きた観光バス乗っ取り事件である。フィリピン国家警察による救出作戦中に香港からの観光客8人が死亡した。その後,2013年に香港側の遺族がフィリピン政府に対して正式な謝罪と慰謝料を求めて訴訟を起こし,同年10月のAPEC首脳会議で香港の梁振英行政長官がアキノ大統領に謝罪を要求したことで,香港との関係がさらにこじれていた。

アキノ大統領は,民間人が起こした事件について自らが謝罪することはないという立場である。こうしたフィリピン側の対応が不十分だとして,2014年2月,香港政府がついに制裁を発動した。フィリピンの外交旅券保持者の査証免除措置を撤廃したうえ,フィリピンへの渡航注意勧告を出したのである。フィリピン政府はレネ・アレメンドラス内閣担当長官を大統領特使として派遣し,遺族との交渉にあたらせた。最終的にアレメンドラス長官が,事件現場となったマニラ市のジョセフ・エストラーダ市長(元大統領)とともに謝罪の意を伝え,遺族らに賠償金を支払うことでようやく事態が収束した。それにより,香港政府は4月に制裁を解除した。なお,フィリピン政府は8月,当時の救出作戦に関わった警察幹部らを免職もしくは降格処分にしたと発表した。

アメリカと防衛協力強化協定を締結同盟国のアメリカとは,その関係を強化させている。2014年4月にはオバマ大統領が来訪した。「財政の崖」の影響で2013年10月より延期されていた訪問であった。そのオバマ訪問に合わせて,両政府は防衛協力強化協定(EDCA)を締結した。有効期限が10年とされているその協定は,米軍によるフィリピン軍基地内の,(1)施設建設や設備の改良,(2)防衛や人道支援・災害救援のための物資などの保管や事前配置,を可能とするものである。そしてその目的は,フィリピン軍の近代化を支援し,両軍の相互連携能力を高めること,またフィリピンの海洋安全保障ならびに海洋領域認識を高めることに貢献し,人道支援や災害救援能力の向上にも寄与することにあるとしている。このような協定の締結は明らかに中国の海洋進出を視野に入れたもので,中国を牽制する効果を持つ。

協定締結にあたり,両国の当局者はフィリピン側の国民感情にも配慮し,米軍は永続的にフィリピンに駐留するのではなく,一時的にかつ巡回ベースでフィリピン軍基地を使用することを繰り返し唱えた。また,フィリピンの憲法と法律を遵守し,訪問米軍に関しては訪問米軍地位協定が適用されることもあわせて明示された。だが,フィリピン国内では左派勢力らが同協定の合憲性をめぐって最高裁に提訴している。また上院のなかには批准の必要性を指摘している議員もいるが,政府は行政協定だとしてその必要性を認めていない。

そして協定締結直後から,フィリピンとアメリカの両軍は毎年恒例の合同軍事演習を実施した。2014年5月には,第30回バリカタン(Balikatan)が比米双方の兵士約5500人が参加して行われ,オーストラリア軍がオブザーバー参加した。6月には第29回協力海上即応訓練(CARAT)を実施,さらに9月末から10月にかけて陸海協同上陸訓練(Phiblex)を実施した。また10月に日本の海上自衛隊も加わり,南シナ海で3カ国初の合同軍事演習を実施した。

こうしたなか,アメリカ海兵隊員による殺人事件が10月に発生した。オロンガポ市内のモーテルでトランスジェンダーの女性(26歳)の死体が発見され,当時スービック湾に寄港していたアメリカ海軍の強襲揚陸艦ペリリューの兵長(19歳)が容疑者として浮上したのである。逮捕状が発布されたものの,訪問米軍地位協定に基づきフィリピン当局が直接本人の身柄を拘束することができず,フィリピン軍参謀本部内に設置された合同米軍支援グループ事務局に勾留された。その後,12月15日にオロンガポ地裁に殺人罪で起訴され,同19日に司法手続きのため本人がオロンガポ地裁に出頭したが,手続き後に再び上記事務局に戻った。公判は2015年に開始される予定である。

なお,軍事交流はアメリカ以外の国とも行われている。3月には,韓国から12機の訓練用軽攻撃機(FA-50)と8機のヘリコプター(Bell412EP)を購入することで韓国航空宇宙産業(KAI)や大韓貿易投資振興公社(KOTRA)と合意した。また,11月にはベトナム人民海軍のフリゲート艦2隻が親善訪問のため,はじめてマニラ湾に寄港した。同様に,日本の海上自衛隊からも4月に護衛艦2隻が,また10月には練習艦隊が寄港した。

バンサモロ設立に向けた動きが不透明になっている。2015年1月,マギンダナオ州でジュマー・イスラミヤのマレーシア人幹部の身柄を確保しようとした警察特殊部隊とBIFFやMILFの一部との間で銃撃戦になり,警察特殊部隊44人,MILF側17人が死亡した。テロリストを匿っている疑いが持たれたMILFに対する信頼が崩れ,3月に成立を目指していたバンサモロ基本法案の審議は事件後停止した。

2015年の国内政治は,後半から2016年大統領選挙に向けた政治的駆け引きが活発になるのは間違いない。ビナイ副大統領に対する汚職追及はその始まりであるともいえる。ほかにも有力な大統領候補が浮上する可能性もある。アキノ大統領が誰を後継候補に指名するのかが最大の焦点となろう。

経済面ではルソン島における電力不足の影響が懸念される。ほかにもインフラ全般に問題を抱えており,それが経済成長の足かせとならないかも危惧される。なお,2015年11月にはフィリピンでAPEC首脳会議が行われる。そのために多大な国家資源を費やすことが予想され,国を挙げてのイベントとなるであろう。また,2015年はASEAN経済共同体(AEC)の発足が予定され,さらにはミレニアム開発目標(MDG)の最終年でもある。さまざまな場面でフィリピンに対する評価が下されることにもなるだろう。

(地域研究センター研究グループ長代理)

| 1月 | |

| 14日 | 外務省,中国・海南省が発令した同省周辺海域における外国漁船の無許可漁業禁止措置に対し,中国に抗議。 |

| 22日 | 政府交渉団,モロ・イスラーム解放戦線(MILF)と第43回予備交渉実施(~25日)。「正常化」に関する付属文書に合意(25日)。 |

| 24日 | スウェーデンのカール16世グスタフ国王,来訪(~26日)。 |

| 29日 | 金融安定化調整協議会(FSCC)設置に関し,関係5機関が合意覚書に署名。 |

| 2月 | |

| 5日 | 香港政府,フィリピンに対して制裁発動。フィリピン政府幹部などの外交旅券保持者に対する査証免除措置を撤廃。 |

| 15日 | ソチ冬季五輪にフィリピンから22年ぶりただ1人参加した男子フィギュアスケートのマイケル・クリスチャン・マルティネス,19位と健闘。 |

| 18日 | 最高裁,サイバー犯罪防止法(RA10175)に合憲判決。ただし,一部の条項を違憲と判断。同法は2012年10月より執行停止となっていた。 |

| 18日 | 最高裁,配電会社メラルコの電気料金値上げ申請に対する一時的差し止め命令をさらに60日間延長。2013年12月23日に同命令を出していた。 |

| 24日 | マニラ市,大型トラックの市内通行規制を開始。禁止時間帯は平日の午前5~10時と午後3~9時(~9月12日)。 |

| 25日 | 外務省,中国公船がパナタグ礁沖でフィリピン漁船に放水かつ威嚇したとして,中国に抗議。 |

| 27日 | アキノ大統領,マレーシア訪問(~28日)。ナジブ首相と会談。フィリピンの大統領による公式訪問は2001年以来。 |

| 3月 | |

| 6日 | 第4回比米二国間戦略対話を実施(~7日)。ワシントンDCにて。 |

| 11日 | 外務省,中国公船がアユギン礁沖の難破船に駐留する比海兵隊員らに生活物資を届ける民間補給船を妨害したことに対して,中国に抗議。 |

| 18日 | モロ民族解放戦線(MNLF)の議長交代が報道される。逃亡中のヌル・ミスワリ議長が古参幹部らによって解任され,後任にアブル・カエル・アロント副議長が選出。 |

| 22日 | 治安当局,フィリピン共産党・新人民軍(CPP-NPA)の最高幹部ベニト・ティアムソンとウィルマ・ティアムソン夫妻をセブ州にて逮捕。殺人および銃器違法所持容疑。 |

| 27日 | 政府,MILFと「バンサモロ包括合意」に調印。 |

| 27日 | マレーシアのナジブ首相,「バンサモロ包括合意」の調印式出席のため来訪。 |

| 27日 | 中央銀行,預金準備率の1%引き上げを決定。商業銀行は19%に(4月11日から)。 |

| 28日 | フィリピン国軍,韓国から12機の軽攻撃機(FA-50)と8機のヘリコプター(Bell412EP)を購入することで合意。 |

| 30日 | 政府,国際海洋法裁判所(ITLOS)に南シナ海の領有権問題に関する意見陳述書を提出。 |

| 4月 | |

| 1日 | オンブズマン,上院議員3人とその関係者らの訴追を決定。また別件でレナト・コロナJr.前最高裁長官をサンディガンバヤンに起訴。 |

| 2日 | シンガポールのトニー・タン大統領,来訪(~5日)。 |

| 7日 | バタネス地裁,2013年5月に発生した台湾漁船に対する発砲で漁師1人が死亡した事件で沿岸警備隊員8人に逮捕状を発布。 |

| 8日 | 最高裁,リプロダクティブ・ヘルス法(RA10354)に合憲判決。ただし,一部の条項を違憲と判断。同法は2013年3月19日より執行停止となっていた。 |

| 9日 | アメリカ連邦航空局,フィリピンの航空安全基準が国際民間航空機関(ICAO)の基準を満たすとして,ほぼ6年ぶりにカテゴリー1に引き上げ。欧州航空安全局もセブ・パシフィック航空の乗り入れ禁止を解除。 |

| 14日 | バンサモロ移行委員会,アキノ大統領にバンサモロ基本法案を提出。 |

| 14日 | 国家経済開発庁,更新された「フィリピン開発計画2011-2016」を公表。 |

| 22日 | 最高裁,メラルコの電気料金値上げ申請に対し,2月18日に出した一時的差し止め命令を無期限延長。 |

| 23日 | 香港政府,フィリピンに対する制裁措置を解除。 |

| 28日 | バラク・オバマ米大統領,来訪(~29日)。両政府が防衛協力強化協定(EDCA)に調印。 |

| 5月 | |

| 5日 | 比米合同軍事演習,第30回バリカタンを開始(~16日)。オーストラリア軍もオブザーバー参加。 |

| 6日 | アキノ大統領,食糧保障・農業近代化担当大統領補佐官(閣僚相当)にフランシス・パギリナン前上院議員を任命。 |

| 6日 | 海上警備隊,南シナ海のハサハサ礁(ハーフムーン礁)沖でウミガメを密漁していた中国漁船を拿捕。乗組員11人を逮捕。 |

| 8日 | 格付会社S&P,フィリピンのソブリン格付けを一段階引き上げてBBBに。 |

| 8日 | 中央銀行,預金準備率の1%引き上げを決定。商業銀行は20%に(5月30日から)。 |

| 10日 | アキノ大統領,第24回ASEAN首脳会議出席のためミャンマー訪問(~11日)。 |

| 15日 | サンディガンバヤン,起訴されたレナト・コロナ前最高裁長官とその妻の資産凍結を命令。 |

| 21日 | 世界経済フォーラム東アジア会議をマニラで開催(~23日)。 |

| 21日 | ベトナムのグエン・タン・ズン首相,世界経済フォーラム東アジア会議出席のため来訪(~23日)。 |

| 22日 | インドネシアのスシロ・バンバン・ユドヨノ大統領,世界経済フォーラム会議出席のため来訪(~23日)。二国間海上国境協定の調印式にも出席(23日)。 |

| 6月 | |

| 4日 | アジア欧州会合(ASEM)主催の「減災・災害対策会議」をマニラで開催(~6日)。 |

| 6日 | オンブズマン,上院議員3人とその関係者51人の起訴状をサンディガンバヤンに提出。 |

| 19日 | 中央銀行,特別預金口座の金利を0.25%引き上げて2.25%に。 |

| 20日 | サンディガンバヤン,ラモン・レビリヤ上院議員と関係者らの逮捕状を発付。翌21日に上院議員が自ら出頭。 |

| 23日 | サンディガンバヤン,ジンゴイ・エストラーダ上院議員とその関係者の逮捕状を発付。同日,上院議員が自ら出頭。 |

| 24日 | アキノ大統領,訪日。広島にてミンダナオ和平に関する国際会議に出席。安倍首相とも会談。 |

| 26日 | 比米両海軍による合同軍事演習,第20回協力海上即応訓練(CARAT)を開始(~7月1日)。 |

| 7月 | |

| 1日 | 最高裁,アキノ政権が2011年から2013年の間に実施した財政支出促進プログラム(DAP)に違憲判決。 |

| 4日 | サンディガンバヤン,フアン・ポンセ・エンリレ上院議員とその関係者らの逮捕状を発付。同日,上院議員が自ら出頭。90歳と高齢のため,国家警察病院にて勾留。 |

| 14日 | ジム・ヨン・キム世界銀行総裁,来訪(~15日)。 |

| 15日 | 台風グレンダ(国際名ラマスーン)がアルバイ州に上陸,ルソン島を横断。翌16日はマニラ首都圏の首都機能麻痺。死者・行方不明者は111人。 |

| 18日 | アキノ大統領,国軍参謀総長にグレゴリオ・ピオ・カタパン副参謀総長を任命。 |

| 21日 | アキノ大統領,外国銀行の参入全面自由化法(RA10641)に署名。 |

| 27日 | 人口委員会,フィリピンの人口が1億人を超えたと見込まれると発表。 |

| 28日 | 第16議会第2会期が開会。上院議長にフランクリン・ドリロン議員,下院議長にフェリシアノ・ベルモンテ議員を選出。 |

| 28日 | アキノ大統領,議会にて施政方針演説。 |

| 30日 | アキノ大統領,総額2兆6060億ペソの2015年度予算法案を議会に上程。 |

| 31日 | 中央銀行,政策金利の0.25%引き上げを決定。翌日物借入金利を3.75%,同貸出金利を5.75%に。 |

| 8月 | |

| 1日 | パンフィロ・ラクソン復興担当大統領補佐官,2013年の台風ヨランダ被災地域に対する包括復旧・復興計画を大統領に提出。 |

| 5日 | パラワン地裁,2013年4月にトゥバタハ岩礁自然公園海域で密漁しかつ座礁した中国漁船の乗組員12人に対して有罪判決。 |

| 13日 | 軽量鉄道3号線,終点のタフト駅でオーバーランし,少なくとも38人が負傷。 |

| 20日 | アキノ大統領,最高裁判事にフランシス・H・ハルデレザ検事総長を任命。検事総長代行にはフロリン・ヒルバイ主席検事。 |

| 21日 | アキノ大統領,金融政策理事会(MB)の理事にフアン・D・デ・ズニガ元中銀副総裁とバレンティン・A・アラネタ元預金保険会社社長を任命。 |

| 30日 | シリア・ゴラン高原の国連平和維持協力活動に派遣されている比国軍部隊40人,武装集団により包囲・拘束される。翌31日,銃撃戦の末,兵器とともに全員脱出。 |

| 9月 | |

| 1日 | 上院,サンディガンバヤンの通告により,エンリレ上院議員を90日間の停職処分に。翌2日には同処分をエストラーダ上院議員にも科す。 |

| 10日 | アキノ大統領,バンサモロ基本法案を議会に上程。 |

| 11日 | 中央銀行,政策金利の0.25%引き上げを決定。翌日物借入金利を4.0%,同貸出金利を6.0%に。 |

| 12日 | マニラ市,大型トラックの市内通行規制を解除。 |

| 13日 | アキノ大統領,スペイン,ベルギー,フランス,ドイツを訪問(~20日)。続けて訪米(~25日)。アメリカでは国連気候サミットに出席。 |

| 19日 | 熱帯低気圧マリオ(国際名フォンウォン)がルソン島を通過。大雨でマニラ首都圏の首都機能麻痺。死者・行方不明者は22人。 |

| 25日 | キム・ハシント・ヘナレス内国歳入局長,政府代表としてOECDの税務行政執行共助条約(MAC)に署名(パリにて)。 |

| 25日 | フィリピン株価指数(PSEi),年初来最高値を記録。一時7413.62に。 |

| 29日 | 比米合同軍事演習,第31回陸海協同上陸訓練(Phiblex)を開始(~10月9日)。 |

| 10月 | |

| 6日 | 中央銀行,日本銀行と「第3次二国間通貨スワップ取極」を締結。フィリピン側の交換上限額はこれまでの2倍の120億㌦に。 |

| 10日 | アキノ大統領,第7回バリ民主主義フォーラム出席のためインドネシア訪問(~11日)。 |

| 10日 | 外務省,南沙諸島の複数の岩礁で埋め立て工事を進めている中国に対し抗議。 |

| 17日 | アブサヤフに拘束されていたドイツ人2人が釈放される(スルー州で)。4月にパラワン沖で誘拐されていた。 |

| 23日 | 比米両海軍と日本の海上自衛隊,南シナ海で3カ国初の合同軍事演習実施(~24日)。 |

| 24日 | 政府,アジアインフラ投資銀行(AIIB)設立の了解覚書に署名。 |

| 29日 | 下院,2015年度予算法案を可決。 |

| 29日 | アキノ大統領,8月に提出されていた台風ヨランダ被災地域に対する包括復旧・復興計画を承認。総額1678億ペソ。 |

| 11月 | |

| 3日 | 上院,サンディガンバヤンからの通告により,レビリヤ上院議員を90日間の停職処分に。 |

| 5日 | フィリピン開発フォーラム・バンサモロ特別会議を開催,ダバオ市で(~6日)。 |

| 9日 | アキノ大統領,第22回APEC首脳会議出席のため中国訪問(~11日)。カナダ,タイ,ベトナム,ニュージーランド,パプア・ニューギニアの首脳と会談。 |

| 11日 | アキノ大統領,第25回ASEAN首脳会議出席のためミャンマー訪問(~13日)。 |

| 17日 | トルコのアフメト・ダーヴトオール首相,来訪(~18日)。 |

| 18日 | アキノ大統領,シンガポール訪問(~19日)。英エコノミスト社主催の「The World in 2015」記念行事にて基調講演。リー首相とも会談。 |

| 24日 | パラワン地裁,5月に密漁の疑いで拘束した中国人漁師9人に対し有罪判決。 |

| 25日 | ベトナム人民海軍のフリゲート艦2隻,親善訪問のため初めてマニラ湾に寄港(~26日)。 |

| 26日 | 上院,2015年度予算法案を可決。法案は両院協議会に。 |

| 28日 | アキノ大統領,2014年度投資優先計画(IPP)を承認。2016年度までの3年計画。 |

| 12月 | |

| 1日 | アキノ大統領,2014年度追加予算案を議会に上程。総額225億ペソ。 |

| 4日 | アラン・プリシマ警察長官,6カ月間の停職処分に。 |

| 6日 | 台風ルビー(国際名ハグピット)がサマール州に上陸,フィリピンを横断。死者・行方不明者は18人。 |

| 6日 | アブサヤフに拘束されていたスイス人1人が脱出に成功(スルー州で)。2012年2月にタウイタウイ州で誘拐されていた。 |

| 10日 | 2015年度予算法案,両院協議会にて修正後,通過。 |

| 11日 | アキノ大統領,ASEAN・韓国特別首脳会議出席のため韓国訪問(~12日)。 |

| 11日 | 格付会社ムーディーズ,フィリピンのソブリン格付けを1段階引き上げてBaa2に。 |

| 15日 | 上下両院,2015年度修正予算案を可決。下院,2014年度追加予算案を可決。 |

| 15日 | 政府,共産党・新人民軍に対してクリスマス期間中の一方的休戦を発表(12月19日から2015年1月19日まで)。 |

| 15日 | オロンガポ市の主席検事,アメリカ海兵隊員を殺人罪で起訴。10月11日に市内のモーテルで26歳のフィリピン人トランスジェンダーの女性を絞殺し,殺害した件で。 |

| 17日 | 上院,2014年度追加予算案を可決。 |

| 18日 | 欧州議会,フィリピンのGSPプラス適用を承認。 |

| 19日 | エンリケ・オナ保健長官が辞任。長官代行にジャネット・ガリン次官 |

| 23日 | アキノ大統領,2015年度予算である一般歳出法(RA10651)に署名。総額2兆6060億ペソ。また,2014年度追加予算(RA10652)にも署名。総額225億ペソ。 |

| 23日 | MILF,新党結成のため結党集会を開催(~25日)。政党名は統一バンサモロ正義党。 |

| 29日 | 熱帯低気圧セニアンが30日にかけてフィリピン南部を横断。死者・行方不明者72人 |