2012 Volume 29 Issue 1 Pages 57-61

2012 Volume 29 Issue 1 Pages 57-61

内分泌腫瘍を統合的に理解するために有用と考えられる種々の病理学的なポイントについて解説した。内分泌腫瘍の組織発生は複雑で,産生するホルモンも多岐にわたるが,いくつかの共通した病理生物学的な特徴がみられる。内分泌腫瘍には他臓器の腫瘍と同様に癌遺伝子,癌抑制遺伝子の後天的な体細胞遺伝子変異がみられるが,多発内分泌腫瘍症(MEN)に代表される胚細胞の遺伝子変異に伴うものもある。内分泌腫瘍はホルモン機能と関連した形態的特徴を示す。腫瘍が産生するポリペプチドホルモンは免疫染色で容易に検出されるが,アミンやステロドホルモンは難しく,代りにホルモン合成,分泌に関わる酵素や関連蛋白の免疫染色が行われる。内分泌腫瘍は他臓器の腫瘍に比べ異型が弱く良悪性の判定が難しいが,病理生物学的な特徴を十分に理解することにより可能である。

内分泌腫瘍は,種々のホルモンを産生する内分泌臓器ないし組織から発生する腫瘍であり,下垂体,甲状腺,副甲状腺,副腎,膵ラ氏島,および全身に分布する神経内分泌細胞から発生する腫瘍が含まれる。この他に卵巣や精巣の性ホルモンを産生する腫瘍がある。甲状腺をはじめとする内分泌臓器の癌取り扱い規約や腫瘍診療ガイドラインは,病理学的な分類を基に整理されている。内分泌腫瘍の病理学的分類は,組織発生,遺伝学的異常,ホルモン産生能,細胞・組織構造と異型,増殖様式等の生物学的観点からなされている。内分泌腫瘍を統合的に理解するために有用と考えられる病理学総論的な事項や病理生物学的な観点について解説する。

内分泌臓器は外胚葉,中胚葉,内胚葉のいずれからも発生し,かつ混在する。例えば,下垂体の前葉と後葉,副腎の皮質と髄質,甲状腺の濾胞細胞とC細胞はそれぞれ発生起源,産生ホルモンが異なるとともに,それぞれから生じる腫瘍の組織型が異なる。下垂体前葉は内胚葉のラトケ囊起源で,6種のペプチドホルモンを産生する腺腫が生じる。下垂体後葉は外胚葉の第3脳室底が下方突出して形成される。2種の神経分泌顆粒を貯える神経終末の集積からなるが,内分泌腫瘍は生じない。副腎皮質は中胚葉由来で,ステロイドホルモンを産生する主に良性の腺腫から生じる。副腎髄質は神経外胚葉の神経堤細胞が移動,集積して形成される。カテコラミンを産生する褐色細胞腫が発生し,その約10%は悪性と言われる。甲状腺濾胞細胞は内胚葉由来の舌盲孔が陥入して発生し,濾胞腺腫や乳頭癌を始めとする良性から悪性の種々の腫瘍が生じる。甲状腺C細胞は副腎髄質と同様に神経堤細胞に由来し,カルシトニンを産生する髄様癌が生じる。上下各2腺ある副甲状腺は,内胚葉由来の第4,第3鰓囊から発生し,calcium の代謝調節にあずかるPTHを産生分泌する。下副甲状腺は,同じく第3鰓囊から発生する胸腺の移動にひきづられ位置異常が多い。

内分泌腫瘍のWHO分類は,現在,改訂作業が行われているが,2004年の第3版から,表題がPathology & Genetics:Tumours of Endocrine Organsとなり,病理学と遺伝学の進歩を分類に取り入れている[1]。腫瘍の本質的な原因は遺伝子DNAの変異にある。内分泌腫瘍も例外ではなく細胞増殖やアポトーシスを制御する癌遺伝子,癌抑制遺伝子の変異がみられる。その多くは後天的な体細胞の遺伝子変異であるが,内分泌腫瘍には遺伝性の胚細胞遺伝子変異を伴うものもある。その代表が多発内分泌腫瘍症(Multiple endocrine neoplasia, MEN)である。MEN1型(Wermer症候群)では,下垂体,膵ラ氏島,副甲状腺に,MEN 2a型(Sipple 症候群)では ,副腎髄質,甲状腺C細胞,副甲状腺に腫瘍病変が生じる。腫瘍自体の組織像は孤発例と特に変わることはないが,腫瘍が多発するとともに背景に過形成ないし前駆病巣がみられる。MEN1型では,多種のホルモンを産生する膵ラ氏島腫瘍がみられるとともに消化管に多発性のカルシノイド腫瘍を伴うことがあることには注意すべきである。MEN2a型の甲状腺髄様癌では,カルシトニンの免疫染色により非腫瘍部に多発性過形成巣が認められる (図1) 。この他,NF1遺伝子変異よる神経線維腫症では,副腎髄質褐色細胞を含むパラガングリオーマがみられる。APC遺伝子変異よる家族性大腸腺腫症では,特殊な組織像を呈する甲状腺乳頭癌,篩状(モルラ)亜型を合併し,腫瘍細胞でβカテニンの過剰産生と核移行がみられる。

家族性髄様癌における非腫瘍部甲状腺

a:HE染色。

b:カルシトニン免疫染色 C細胞過形成がみられる。

内分泌腫瘍はホルモン産生能の有無により機能性腫瘍と非機能性腫瘍に分けられる。機能性腫瘍の割合は,発生起源の内分泌臓器ないし組織によって異なる。ホルモン産生能をもつ腫瘍全てが臨床的にホルモン機能亢進症状を示す症候性腫瘍ではない。例えば,膵ラ氏島腫瘍の半数以上は機能性かつ症候性腫瘍で,その7割はインシュリン産生腫瘍(Insulinoma)である。甲状腺腫瘍の大部分は,甲状腺ホルモン産生能を持つが,機能亢進症状伴うPlummer病は稀である。一般に機能性の内分泌腫瘍は良性ないし低悪性度の腫瘍が多いが例外も存在する。例えば,副甲状腺癌は高カルシウム血症を示す。非機能性の内分泌腫瘍はホルモン症状を示さないため,発見が遅れ大きな腫瘤を形成することが多い。

ホルモンは化学構造から大きくアミンおよびペプチドホルモン,ステロイドホルモン,甲状腺ホルモンの3種に分けられる。産生ホルモンの種類により腫瘍細胞の形質には類似した特徴がみられる。アミンおよびペプチドホルモン産生性腫瘍は,好酸性から好塩基性の顆粒状の細胞質をもつ。細胞質の顆粒は組織化学的に好銀性(グリメリウス染色陽性)を示し,電子顕微鏡では膜に囲まれた高密度の顆粒で,内分泌顆粒であることが確認される (図2) 。ステロイドホルモンを産生する副腎皮質腺腫は一般に肉眼的には黄色で,顕微鏡標本では明るい泡沫状の細胞質をもつ明細胞(clear cell)がみられる (図3) 。これは細胞質に滴状に貯留されるコレステロールが標本作製過程で溶出するためである。ただし,明細胞とともにコレステロール貯留が少ない好酸性の緻密細胞(compact cell)が介在し,その割合はアルドステロン産生腺腫とコルチゾール産生腺腫で異なる。

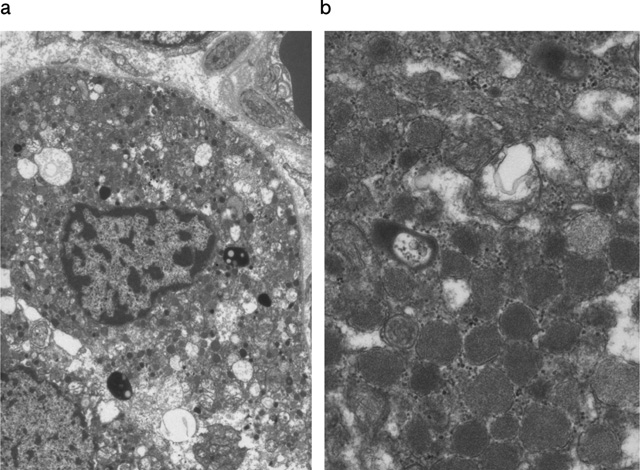

髄様癌の電顕像

a: 5,000×,b:50,000×:膜構造を持つ内分泌顆粒がみられる。

アルドステロン産生腫瘍

細胞質にコレステロールを貯留する明細胞からなる。

腫瘍が産生するホルモンは免疫染色で検出することが可能だが,全てのホルモンを検出できるわけではない。ポリペプチドホルモンは,パラフィン標本で容易に検出できる。ポリペプチドホルモンを産生する腫瘍としては,下垂体腺腫,甲状腺髄様癌,膵ラ氏島腫瘍,消化管のカルシノイド,神経内分泌腫瘍などがあげられる。アミンやステロドホルモンをパラフィン標本を用いた免疫染色で直接検出することは難しい。甲状腺ホルモン(T3とT4)は免疫染色で検出可能であるが,甲状腺腫瘍は非機能性であるものが多くあまり行われない[2]。アミンやステロドホルモンには,それ自体よりもホルモン合成,分泌に関わる酵素や関連蛋白の免疫染色が行われる。副腎皮質腺腫が産生するステロイドホルモンの同定には,その合成段階で働く酵素の免疫染色が行われる。例えば,傍神経節細胞腫や褐色細胞腫が産生するカテコラミンは免疫染色で検出することは難しく,ノルアドレナリンからアドレナリンへの変換酵素(PNMT)が両者の鑑別に用いられる。アミン・ポリペプチドホルモンを産生する腫瘍では,内分泌顆粒の構成蛋白であるクロモグラニンAの免疫染色が汎用されている。また,神経内分泌腫瘍の診断には,神経系のマーカーであるCD56(NCAM)やシナプトフィジンも併用される。内分泌腫瘍の免疫染色は診療報酬上で優遇されている。内分泌腫瘍の病理診断には,4種類以上の抗体を用いて免疫染色することが認められ,通常の保険点数の4倍(1,600点=4×400点)が加算される。

内分泌臓器では循環障害や代謝異常により局所的にホルモン合成が傷害されると,しばしばフィードバック刺激により代償性の過形成が結節性にみられる。例えば,副腎皮質の結節性過形成や甲状腺の腫瘍様甲状腺腫は高頻度にみられる。その場合には,両側性,多発性に結節がみられることが腺腫との鑑別点となる。副甲状腺機能亢進では治療方針上で過形成と腺腫を区別する必要があるが,その際,1腺腫大か多腺腫大かが最も重要な鑑別点となる。

内分泌腫瘍は良悪性の判定に迷うものも多い。一般に,病理学的な良悪性の判定は,腫瘍の細胞・組織異型と浸潤や転移等の悪性の増殖様式を根拠になされる。内分泌腫瘍では,その原則が必ずしも当てはまらない。核異型は細胞異型の主要な要因となるが,内分泌腫瘍の核異型は比較的軽度で,核形は卵円形で粗顆粒状のクロマチンパターンを示すものが多い。甲状腺の濾胞癌は細胞・組織異型が軽度のものが多く,濾胞腺腫との鑑別がしばしば問題となる。濾胞腺腫と濾胞癌は,形態的異型ではなく被膜侵襲や血管侵襲等の悪性の増殖様式を根拠に鑑別される。ただし,甲状腺の乳頭癌の核型に特徴があり,核内細胞質封入体や核溝を示し,細胞診で確定診断が可能である。

悪性の根拠となる浸潤性増殖の判定も困難なことがある。副腎皮質は慢性ストレス下でACTHの慢性刺激状態にあると,被膜構造が元来完全でないため,周囲脂肪組織内に皮質細胞が結節性に突出して増殖(傍皮質結節)し,浸潤類似の像を示す。このため副腎皮質癌の診断は,いまだに20年以上前にWeiss等が提唱した9項目の指標 (表1) を用いて総合的になされている[3]。

一般に,腫瘍の悪性度,予後は,形態の異型とともに細胞増速度が大きく関わっている。内分泌腫瘍の増殖速度は全般に遅く,その極端な例が甲状腺の乳頭癌や濾胞癌で,細胞分裂像は殆ど見られない[4]。現在,細胞分裂像に代わる増殖速度の判定法として,Ki-67抗体による免疫染色が用いられ[5],その陽性率はMIB-1 labeling index(LI)と呼ばれる。甲状腺の乳頭癌や濾胞癌のMIB-1 LIは1~3%と低くバラツキが大きい。一方,未分化癌の増殖速度は早く,MIB-1 LIは約30%と有意に高い (図4) 。低分化癌は両者の中間で,MIB-1 LIは5-25%程度と考えられる[6]。最近,消化器系のカルシノイド,神経内分泌腫瘍では,MIB-1 LIに基づく悪性度分類が導入されている (表2) 。

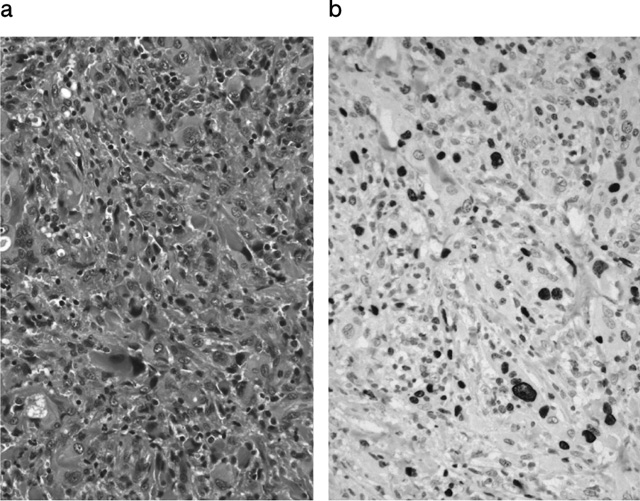

未分化癌に残存する分化形質と増殖活性

a:HE染色 大型の腫瘍細胞と炎症細胞が混在する。

b:Ki-67免疫染色 腫瘍細胞の MIB-1LIは 30%程度である。

内分泌腫瘍を統合的に理解するために有用と考えられる病理学的なポイントについて解説した。内分泌腫瘍の組織発生は複雑で,産生するホルモンも多岐にわたるが,いくつかの共通した特徴がみられる。内分泌腫瘍は他臓器腫瘍に比べ異型が弱く,良悪性の判定が難しいが,内分泌組織の特性やホルモン機能に伴う特徴を十分理解することにより正確な病理診断が可能である。正確な病理診断には外科医から病理医への十分な情報提供が重要であることを最後に付け加えたい。本稿が内分泌外科,甲状腺外科学の診療と研究に役に立てば幸いである。