2013 Volume 56 Issue 4 Pages 222-235

2013 Volume 56 Issue 4 Pages 222-235

本報告は,研究不正に対する関心の高まりを受け,その低減を図る観点から,わが国の研究不正についてマクロ分析を行ったものである。データの捏造,改ざんおよび盗用を含む研究不正についての公開情報を収集し,主として研究不正が発生した機関の特徴や研究不正の責任が問われた研究者の役職や年齢構成,研究不正の動機などに着目した分析を行い,わが国の研究不正の特徴,および研究不正低減のための取り組みについて考察を行った。

本稿は,前報(「情報管理」6月号)1)に引き続き,研究不正等の低減を図るため,わが国で過去に発生した事案を収集・分析し,その特徴について考察したものである。本稿が対象とする「研究不正等」は,前報でも言及したとおり,論文の捏造(Fabrication)・改ざん(Falsification)・盗用(Plagiarism)(いわゆる「FFP」)や二重投稿など,「研究の公正さ」が問題となった事案であり,研究費の不正使用(経理不正)や,企業が行政庁に提出した許認可データにおける捏造・改ざんなどは含まれていない注1)。

前報では,わが国において発生した研究不正等の事案について情報収集を行い,得られた114件の事案を母集団として,研究不正等の内容や,それらが発生した専門分野,研究不正等の発生や発表・報道件数の時系列的推移などを分析した。個々の事案には,例えば,研究不正等の発生した機関や,申立てや処分の対象となった者(以下,「被申立人等」という)に関する情報などが含まれている。これらの情報は,事案により収集可能な情報量が異なることや,調査の進展により情報量が変動することがあるものの,わが国の研究不正等の特徴について考察する上で意味があるものと考えられる。

そこで,本稿では研究不正等が発生した研究機関および被申立人等を母集団として分析を行い,前報の結果も踏まえつつ,わが国の研究不正等の特徴やその低減に向けて考察や提言を行った。

なお,本稿も,前報同様,ここに示した分析や見解は,筆者の個人的なものであり,国や所属機関等の分析や見解を示したものではないことにご留意願いたい。

「申立て」とは,「国や機関に研究不正の調査や不正を行った研究者の処分を要求する行為」であり,このうち,「告発」とは「研究不正の疑惑を持った者(告発者)がその旨を国や機関に申告し,不正行為を行った研究者の処分などを要求する行為」,一方,「通報」とは「不正行為に関する情報を国や機関に知らせる行為」であると定義する。

申立てを行った者を「申立人」,申立ての対象となった者を「被申立人」,申立てにより所属機関や学会などの調査を受け,その結果,処分の対象となった者を「被処分者」と定義する。本稿では,「被申立人」と「被処分者」を合わせた母集団を「被申立人等」と定義する。なお,「被申立人」には,申立ての対象とはなったが,調査の結果,不正行為等への関与が認められなかった者なども含まれる。

また,「研究不正等の発生」とは「研究不正等が最初に行われた(と推定される)段階」,「研究不正等の発覚」とは「研究不正等の発生した事実を申立て等により被申立人の所属機関などが最初に認識した段階」と定義する。

2012年10月31日現在,文献やインターネット上の公開情報をもとに,研究不正等の事案(114件)について情報収集を行った1)。このうち,「研究不正等の発生した機関」注2)(延べ117機関,重複を排除すると79機関。ただし,個人2名を含む)と「被申立人等」(203人)との2つの情報をもとに,機関別の構成比や各機関における研究不正等の発覚のパターン,不正等を行った者の役職や年齢構成,研究不正等に至った原因などを分析した。

研究不正等の発生した117機関の内訳を示す(図1)。今回の調査は,論文不正など,「研究の公正さ」に関する事案を対象としたため,ほとんどの機関は「大学」(全体の86.3%,大学に設置された研究機関やセンター等を含む)であった。また,高等専門学校(1機関),短期大学(1機関)が含まれており,大学にこれらを加えた「高等教育機関」は全体の88.0%を占めた。

「大学」の設置主体別の内訳をみると,国立大学は全機関数の5割(50.4%),私立大学は約3割(29.9%),公立大学は6.0%を占めた。総務省「平成24年科学技術研究調査」2)に基づき算出すると,大学数は国立大学より私立大学が多く(国立大学30.3%,私立大学63.7%,公立大学6.0%),研究者数は国立大学と私立大学が拮抗している(国立大学45.4%,私立大学47.5%,公立大学7.1%)。これらの統計値と比較すると,研究不正等の発生した機関に占める国立大学の割合は高い。

ただし,今回収集された事案は発表・報道など公開情報に基づいているので,この結果は国立大学では研究不正等に対する情報公開が進んでいるためと考えることもできる。例えば,重複を排除した79機関について,1機関あたりの研究不正等の平均発生件数を計算すると1.48件であり,東京大学をはじめ旧帝大や,地方国立大学などの国立大学,早稲田大学・慶應義塾大学など,研究活動の量が多く,かつ社会的にも注目度の高い大学では平均を上回っていた。

高等教育機関以外は14機関存在し,最も多いのは,国により設置された研究機関(独立行政法人4機関,大学校2機関,国立研究機関2機関)であり,これらを合わせて「独立行政法人等」(合計8機関,全117機関のうち6.8%)とした。また,都道府県が設立した「公立研究機関」が1機関存在するので,「独立行政法人等」と「公立研究機関」を合わせた「公的研究機関」は9機関(全117機関のうち7.7%)を占め,「公立大学」(7機関)の数を上回った。このほか,「民間企業等」が2機関(全117機関のうち1.7%,公益法人も含む)含まれ,「個人」も2名(全117機関のうち1.7%,獣医師およびアマチュア天文家)含まれていた注3)。このように,研究活動が普及し裾野が拡大するに伴い,研究を本来の職業としていない者が雑誌への投稿・寄稿を通じて論文などを発表し,研究不正等が問題となる場合がある。

4.2 機関等における研究不正等の発覚の契機図2は,上記の117機関を対象に,研究不正等がどのように発覚したかを分類し,寄与率を考慮してその構成比を計算したものである。また,図3は,研究不正等の発覚した年(発覚年)が推定できる事案のうち,1990年以降に発生した86件についての変遷を示している。

研究不正等の「発覚」で,最も多いのは,研究不正等が疑われる研究者の所属機関内からの内部告発,または所属機関の内部調査による発覚(以下,「内部調査」という)である。両者を合わせた「内部告発・内部調査」は,全体の約3割(32.5件,27.8%)を占めている。これらは,図3では1995年ごろから現れ,2000年ごろから徐々に増加し,2006年ごろピークに達している。これは,2004年に「公益通報者保護法」が公布されるなど,告発者に対する保護が進み,社会的にも申立てに対する抵抗感が低下してきたことや,機関等における申立ての手続きや体制などが整備されてきたことなどが原因ではないかと考えられる。

次に多いのは,論文などを盗用された「原著者からの申立て」(機関の場合を含む)であり,全体の2割弱(20件,17.1%)を占めている。この特徴は,申立人と被申立人との間に,直接の被害者・加害者の関係が成立することであり,古くは著作権をめぐる損害賠償請求訴訟など当事者間の問題として扱われる場合も多かったようである注4)。これらは2005年以降,ほぼ横ばいの水準で推移している。

一方,近年顕在化しつつあるのは,被申立人の所属機関以外の第三者からの申立てであり,全体の7.7%(9件)を占めている。この場合,「原著者による申立て」とは対照的に,申立人は,被申立人と直接の接点が存在しない研究不正等を追及する個人や団体であることが多い。また,インターネット上で研究不正等を追及するためのサイトやブログなどが立ち上げられる場合もある。この種の申立ては,2011年以降,「内部告発・内部調査」,「原著者からの申立て」をしのぐ顕著な伸びを示しており,研究不正等に対する社会的関心を反映して今後さらに増加するものと予想される。

論文が投稿された学会誌や出版社からの指摘(大学への調査依頼や問い合わせなどを含む)で,研究不正等が発覚する場合も多く,全体の約1割(11.5件,9.8%)を占めている。この場合,論文などの審査過程で不正疑惑が浮上する場合と,論文の掲載後,読者からの指摘が編集部に寄せられて不正等が発覚する場合とがある。この種の申立ては,1990年代初期から見られたが,2005年以降,年間1~2件の水準で推移している。

このほか,研究不正等の発覚には,「共著者・共同研究者」の指摘(3件,2.6%)や,別の大学が不正事案を調査している過程で他大学での不正等を発見し連絡する場合(「他大学等の指摘」)(2件,1.7%)などがある。また今回の調査では,得られた情報からは申立人など詳細が特定できない告発・通報が約1割(12件,10.3%)存在した。上記をすべて合わせると,約8割(77.0%)が「申立て」により発覚したことになる。

「申立て」以外の事案としては,被申立人本人が不正行為について申し出たもの(以下,「本人の申し出」という)が5件(4.3%)あった。研究経験の乏しい研究者が,研究不正の重大さを認識しないまま不正を行い,後に後悔して申し出た事例などがある。また,報道機関による独自の取材(以下,「マスコミの取材」という)により不正等が発覚した事案も4件ある(3.4%)。ただし,このような事案では,報道機関のスクープ報道とその後の大学の調査結果とが必ずしも一致しないものや,報道に対する大学側の会見や取材対応だけで,その後のフォローアップに関して十分な情報が得られなかったものもある。「本人の申し出」と「マスコミの取材」は2000年前後から,年間0~1件程度,断続的に観測されている。

上記の他,損害賠償請求訴訟等を提訴することで発覚したものが1件(0.9%),上記の分類にはなじまないもの(図2の「その他」)が4件(3.4%),発覚の経緯が不明のもの(図2の「詳細不明」)が約1割(13件,11.1%)存在した。

4.3 研究不正等の処理期間文部科学省のガイドラインによれば「調査機関は告発を受け付けた後,例えば概ね30日以内に本調査を行うか否かを決定するものとする」3)とされている。実際の処理期間は30~40件程度の事案を概観したところ,事案の性格によっても異なるが,「発覚」から「委員会設置」までの期間は,概ね「即日~1か月以内」(長いものでは「5か月~8か月」)であり,本ガイドラインを満たしていた。また「発覚」から「処分」までの期間は,多くの場合「3か月~10か月」程度(早いもので「1週間~1か月以内」,期間を要したものでも「1年半~2年10か月」程度)であった注5)。

4.4 被申立人等の問われた責任の内訳研究不正に対する責任は,論文の共著者全員が負うことが原則である。しかし,処分理由などを参考に,203人の被申立人等が主としてどのような観点から責任を問われたかについて情報を得ることは可能である(図4)。

例えば,実際に実験を行ったり,あるいは論文を執筆するなど,不正行為を行った責任(以下,「実行責任」という)が問われた者としては134人(全203人のうち66.0%)が該当すると考えられる。ただし,事案によっては実際には指導,管理・監督などの立場で論文などに名を連ねた者も区別なく「実行責任」に含めている場合があると考えられる。

これに対して「指導責任」とは,学生や若手研究者の不正行為に対して研究指導者としての責任が厳しく指摘された場合であり,また「管理・監督責任」は,研究プロジェクトの実施に当たって,管理・監督の責任が特に厳しく指摘された場合である。両者を厳密に分類することは困難であるが,合計で35人(全203人のうち17.2%)が該当すると考えられる。ただし,この中には,論文等に名を連ね,若手研究者に対して不適切な方法を指示するなど重い責任が問われた者から,論文の共著者ではないが,大学における役職上,責任を問われた者も含まれると考えられる。

また,不正論文等の共著者・発表者としての責任が特に問われた者は9人(全203人のうち4.4%)いたが,事案によっては共著者が実際に不正行為に関与していないことが判明した場合,それ以上の責任追及が行われなかった者もいる。また,調査の結果,「責任なし」とされた者が13人(全203人のうち6.4%)存在したが,この中には,論文に名を連ねているが研究不正に関与していないと判断された者や,不適切な指導により不正行為に至ったが責任が問えないと判断された者,不正とまでは結論できなかった者などが含まれている。なお,「その他」の責任としては,研究不正の行われた学位論文を審査した責任や,不正について相談を受けたが大学に報告しなかった責任,告発の情報を拡散させた責任などが問われた者がいる。

なお,人文・社会科学系(56事案。ただし,自然科学か人文・社会科学か不明な2件を含む)では被申立人等が60人(うち,実行責任が問われた者は56人)で,1事案あたりの被申立人等が平均約1.07人(実行責任が問われた者は,平均1.00人)であった。これに対して,自然科学系(58事案)では被申立人等が143人(うち実行責任が問われた者は78人)で,1事案あたりの被申立人等が平均約2.47人(実行責任が問われたものは平均1.34人)であった。自然科学系の場合,複数の研究者が実験に参加して研究を行うことが多いのに対し,人文・社会科学系では単独で論文を執筆することも多い。このため,自然科学系のほうが人文科学系に比べて,研究不正の責任の問われる範囲が広いものと考えられる。

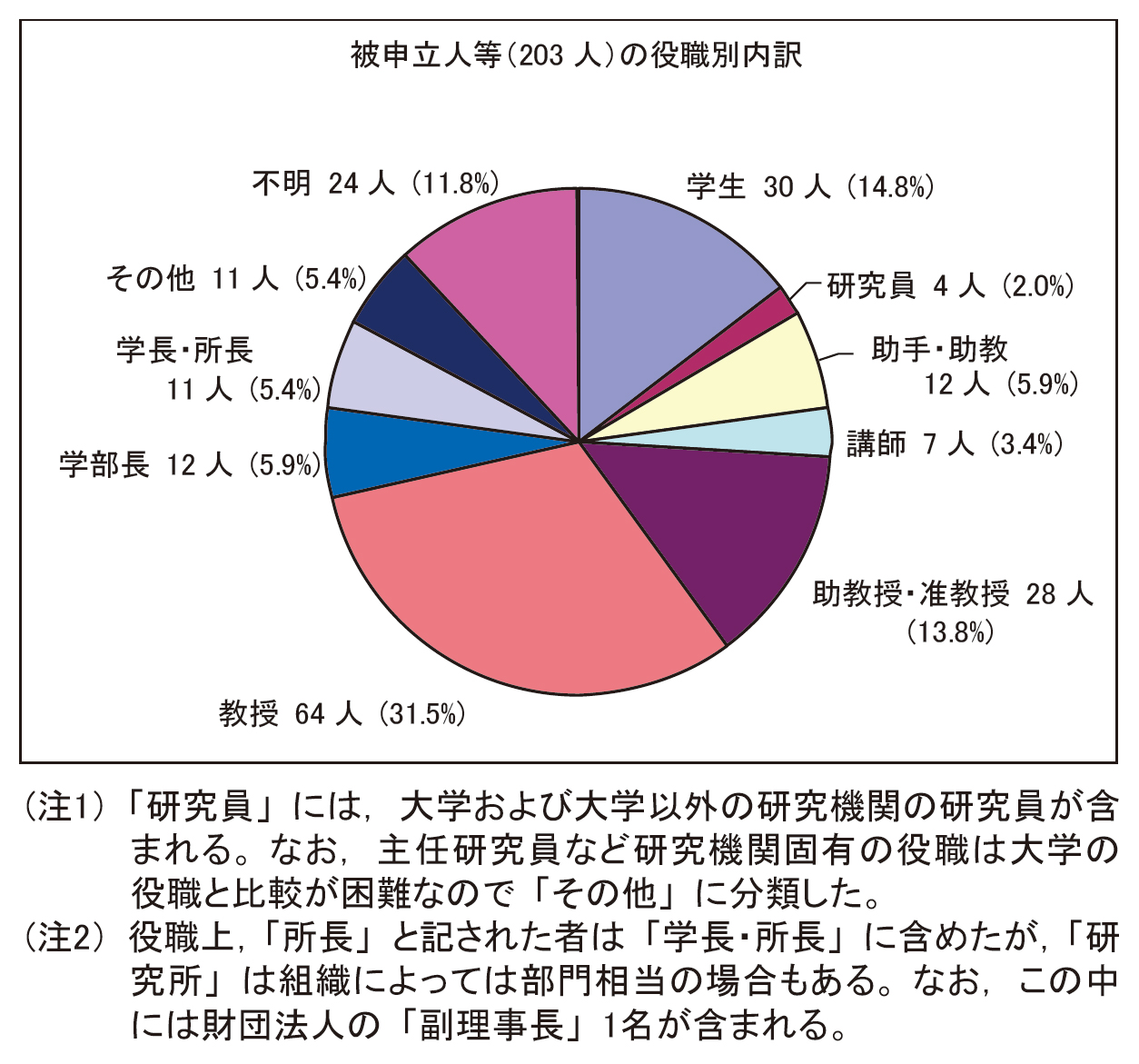

4.5 実行責任が問われた者の役職(アカデミックランク)図5は,被申立人等(203人)の役職別構成比を示している。この図には独立行政法人など,大学以外の機関に所属する研究者も含まれている。このうち,研究員については大学の研究員と同等と見なすことができると考え合算したが,主任研究員など各機関固有の役職は,大学の役職と比較が困難なので「その他」に分類した。また,役職上,「所長」と記された者は「学長・所長」(財団法人の「副理事長」1名を含む)に含めたが,機関によっては「部門長」相当の場合もあるので留意する必要がある。なお,今回収集された情報では,ポスドクを役職として集計することは困難であった(「研究員」や「その他」に分類される者の一部はポスドクではないかと推測される)。

図5を見ると,被申立人等の役職は教授(31.5%)が最も多く,ついで学生(14.8%),助教授・准教授(13.8%)であった。また,研究室の中で相対的に立場が弱いと考えられる「アカデミックランクの低い研究者」(「助手・助教」,「研究員」,「学生」の合計)は,全体の約2割(22.7%)を占めている。なお,役職が特定できない者(図中の「不明」)は24人(11.8%),役職の比較が容易でない「その他」に属する者が11人(5.4%)いた。

なお,このうち実行責任が問われた134人についてみると,教授(32.8%)の比率はあまり変わらないが,学生(20.9%)と助教授・准教授(17.2%)の比率は上昇し,「アカデミックランクの低い研究者」の比率も約3割(29.8%)に上昇した。逆に,学部長や学長・所長など「アカデミックランクの高い研究者」や,「その他」「不明」の比率が減少した。この理由として,アカデミックランクの低い者は,実際の実験などを担当することが多いからではないかと考えられる。

図6は,実行責任が問われた134人について,自然科学系(78人),人文・社会科学系(56人)および両者の合計について役職構成比を示している。

図中の「大学等本務者」の構成比は,(1)総務省統計局「平成24年科学技術研究調査」2)の「大学等の第1表 組織,大学等の種類,学問別研究関係従事者数,内部使用研究費,受入研究費及び外部支出研究費(大学等)」のうち「本務者」,「教員」,「大学院博士課程の在籍者」,「医局員等」の各総数,および(2)文部科学省「学校基本調査(平成24年度)」4)の「26職名別教員数」のうち「本務者」の各値(学長,副学長,教授,准教授,講師,助教,助手)から計算した。なお,前者の「教員」(187,730人,本務者の内訳)は,後者(職名別教員数)の「本務者」(177,570人)を上回るため,この「差」は「医局員等」と合算して「その他・不明」に含め,上記の分類に従って構成比を計算した。

今回の調査は(1)「大学等」には含まれない独立行政法人等の研究機関などを含むこと,(2)1977年以降の累積値であること(大学等本務者は単年度値),(3)「学生」には「大学院博士課程の在籍者」(大学等本務者に該当)以外に修士課程や学部の学生(社会人学生を含む)を含むことなど,「大学等本務者」と単純に比較することはできないが,それぞれの役職に相当する研究者の規模と研究不正等の発生の関係を考える上では1つの参考となるだろう(分類の詳細は図6の注釈参照)。なお「その他・不明」については,今回の調査と大学等本務者の比較が難しいことから,以下の議論の対象から外した。

図6において「学長・所長」は今回の調査がいずれも,大学等本務者の構成比を上回っているが,これは大学以外の機関の所長や「部門の長」相当の所長も含まれるからであると考えられる。そのほかの役職では,全体としては,助教授・准教授(17.2%)および教授・学部長(33.6%)は「大学等本務者」の構成比を上回り,学生(20.9%),助手・助教(6.7%)および講師(3.7%)ではそれを下回った。この結果から,研究者の規模に比べて,助教授・准教授および教授・学部長では研究不正等が発生しやすいと考えられる。これは,人文・社会科学系で助教授・准教授(28.6%)および教授・学部長(46.4%)の割合が突出して高く,「大学等本務者」の構成比の約2倍の水準であることに起因していると考えられる(逆に,人文・社会科学系における学生(16.1%),助手・助教(3.6%)および講師(0.0%)では「大学本務者」の構成比を下回っていた)。

しかし,自然科学系について見ると,教授・学部長(24.4%)および学生(24.4%)の割合が高く,これらの構成比は「大学等本務者」の構成比とほぼ同じ水準である(講師(6.4%)についても「大学等本務者」の構成比とほぼ同じ水準)。逆に,助手・助教(9.0%),助教授・准教授(9.0%)は「大学等本務者」の構成比を下回っていた。これらの結果は,研究不正等を犯しやすい役職が自然科学系と人文・社会科学系では異なることを示していると考えられる(この点については5章で検討する)。

なお被申立人等全体を母集団とすると,自然科学系の学生の構成比は14.0%に減少し,逆に教授・学部長の構成比は33.6%と上昇し,アカデミックランクの高い者の構成比が相対的に大きくなる。これは,自然科学系の場合,複数の研究者が参加して組織的な研究を行うので,被申立人等全体では指導責任,管理・監督責任などが問われたアカデミックランクの高い研究者が含まれることになり,相対的にアカデミックランクの高い研究者の構成比が高くなると考えられる。これに対して,人文・社会科学系では単独で論文を執筆する機会も多く,被申立人等を母集団としても役職の構成比に大きな変動は見られない。

4.6 実行責任が問われた者の年齢構成実行責任が問われた134人について,年齢帯を5歳ごとに分け,年齢構成の推定を試みた(図7)。実年齢は不明だが,年代(例えば「40代」など)が分かる場合,寄与率を考慮した換算により,その年代の前半と後半に0.5ずつ割り振った。また,年齢・年代が公表されていない場合,大学院修士課程在籍者(社会人学生を含む)の場合は30歳未満に,また大学院博士課程在籍者の場合は社会人学生も想定されるため30歳未満と30代前半(30~34)に0.5ずつ割り振った。なお,各年代の研究者数の参考として,文部科学省「学校教員統計調査(平成22年度)」5)の「大学本務教員数」から算出した年齢構成比を記載した注6)。

この分析も,実行責任を問われた者を対象としているので,被申立人等全体を母集団にした場合に比べて相対的に若年層の比率が高くなるものと推定される。しかし被申立人等を母集団とすると,年齢を推定できない者の比率が全体の44.3%,自然科学系だけをみると過半数を超える(全体の52.4%)ため,本稿では実行責任を問われた者について議論することとした。

実行責任が問われた者のうち,年齢を推定できなかった者は約3割(40人,29.9%)で最も多かった。また,実行責任が問われた者全体としては30歳未満(12人,9.0%)および30代前半(30~34)(13.5人,10.1%)で大学教員の年齢構成比を上回ったが,これは大学教員に該当しない学生を含むからであると考えられる。

自然科学系と人文・社会科学系を比較すると,45歳未満では,自然科学系が人文・社会科学系を上回り,逆に45歳以上では人文・社会科学系が自然科学系を上回った。大学本務教員の構成比との比較でも,自然科学系では,35歳未満の若手で大学本務教員の構成比を上回っており,35歳以上では逆に下回っていた。これに対して,人文・社会科学系では,40代後半(45~49)に典型的なピーク(17.9%)が見られるほか,30歳未満(5.4%),65歳以上(7.1%)でも大学本務教員の構成比を上回った。このように,自然科学系では相対的に若年層で実行責任が問われた者が多いのに対し,人文・社会科学系では相対的に中堅層を中心に実行責任が問われた者が多いといえる(この点についても5章で議論する)。

4.7 研究不正等の原因について収集された報告書や記事の中で,被申立人等(203人)のうち94名については,研究不正等に関する認否に言及している。あくまで,「本人の弁」であるが,1つの参考として,資料の査読により研究不正等の原因を,筆者が定めた分類に基づき寄与率を考慮した換算で集計した注7)(図8)。

不正等の起きた原因について21人は不正に関する認否のみ(14人は不正を認め,7人は不正について否定もしくは沈黙)で,原因について言及していない(図8の「不明」,22.3%)。残りの73名については,不正等の起きた原因について本人の認識が示されているが,その中で最も多い原因が,「ミス,不注意」(「未熟」,「不適切な処理」と答えた者も含む)との回答(13.8%),次に多いのが「認識不足,誤認」との回答(13.3%)であった。また,「多忙」を理由とした者(1.6%)や,「医師として患者によかれと思ってやった」(「患者のため」2.1%)など,意図的ではない「過失」が原因であるとした者が約3割(30.8%)に上った。本人の弁なので,実際の「過失」はこれよりやや少なくなると考えられるが,これらの回答は,研究不正等の低減対策として,ミスや不注意を減らすためのチェック体制の整備や,研究倫理に対する正しい理解を促すための倫理教育の重要性を示唆するものである。

一方,「論文等の研究価値を高めるため(「研究等の価値向上」)」(6.4%),「研究者としての業績を上げるため(「研究業績の向上」)」(6.4%),「論文の締め切りや業績に対するあせりがあった(「あせり・締め切り」)」(4.8%)など,研究不正等との認識があったと答えた者は,全体の17.6%を占めていた。これらの回答は,研究者のおかれた「競争的環境」や「研究成果主義」など,わが国の科学技術政策と密接に関連したものであると考えられる。

また,わが国における特徴的な原因として,共著者・共同研究者としての安易な仲間意識(「共著者意識・共同研究者意識」,6.9%)がある。例えば,「自分も研究に参加しているから」あるいは「自分も共著者の1人なので」という仲間意識から「自分が成果を利用しても問題はない」という安易な認識に陥った場合や,「ほかの研究者もいっしょにやった」「自分1人でやったわけではない」という運命共同体意識が研究不正等に対する認識を希薄にさせた場合などである。中には,指導教官が教え子の論文やレポートを盗用した事案も発生しており,こうした「近しい人間関係」が引き金となって研究不正を誘発する場合もある。したがって,教育・研修により,共著者・共同研究者の責務や,研究成果利用に対するルールについて再確認することが必要であると考えられる。

さらに,表面上の数字(2.1%)は小さいが,非常に深刻なのが,教授などの指導者が学生や若手研究者に不正行為を指示・指導する場合である。特に自然科学系では,グループで研究を行うことが多いので,指導者の不適切な指示・指導の結果,学生や若手研究員が研究不正等の実行者になってしまう場合が少なくない。ただし,このようなケースでは学生や若手研究者の不正等の認否について報道されることが少ないため,この集計では数字が小さくなると考えられる。このような事案は,指導者が研究不正等について十分な知識がないことから起こる場合と,逆に指導者が研究の価値を高めるために積極的に指示した結果,不正等が発生する場合とがある。しかし,管理・監督の責任を問われた者の中には,自分自身が不正等を行ったわけではないので「知らなかった」と答えた者(5.3%)も多い。指導者の具体的な指示・指導等がなくても,研究経験が浅い者や研究室内での立場が弱い者などは,指導者に評価されたいという感情から,無意識に指導者の望む結果を出そうと誘導されやすい場合もある。研究不正等の予防にはこのような指導面の配慮にも十分注意する必要がある。

このほか,「自分は不正行為を行っていない」と否定する者(8.0%)や,盗用と指摘された内容について似た表現になることは避けられないと「不可避」であると答えた者(2.7%)もいた。これらについては,学問分野の性質を考慮しながら,引用基準や執筆要綱を整備するなどの対策が必要であると考えられる。

自然科学系と人文・社会科学系では,研究不正の発生において実行責任が問われた者の役職および年齢層が対照的であった。上述の結果を換言すれば,自然科学系ではアカデミックランクの低い「若年層」での研究不正等が特徴的であるのに対し,人文・社会科学系ではアカデミックランクの高い「中堅・上位層」の研究不正等が特徴的である。

この原因は,前報でも触れたとおり,研究方法の違いによるところが大きいと考えられる。自然科学系の場合,複数の研究者が実験を通じて共同でデータを取得する場合が多く,実際の実験は,学生や若手研究者が担うことが多いため,結果として若年層が研究不正等の実行責任を問われる機会が多くなる。これに対して,人文・社会科学系の場合,主に論文執筆過程での盗用が不正等の中心となるため,競争的環境の中で研究業績に対するプレッシャーが大きく,論文執筆の機会が多い教授・准教授が実行責任を問われる機会が多くなると考えられる。

このことから,研究不正等の低減を図るためには,自然科学系と人文・社会科学系の相違を理解し,「世代」や「役職」の特徴や研究環境を考慮した,きめの細かい対策が必要ではないかと考えられる。

5.2 アカデミックランクなどに関する日米比較山崎茂明6)は,1993年から1997年に米国研究公正局が行った150件の「本調査」について「不正行為対象者のアカデミックランク」(165人)を示し,助教授(27%)の割合が高く(次いで,ポスドク(19%),教授(19%)と続く),学生の割合が低い(7%)ことを示している。この調査の対象はバイオメディカル分野と考えられるので,今回の調査のうち,自然科学系の結果と比べると,わが国の場合,教授・学部長と学生が多く,助教授・准教授はこれらに比して少なかった(図6)。

また,山崎の著書6)では,米国では「助教授職の研究者は不正行為の告発対象となりやすい」ことや,その「告発者のほとんどは高い地位の研究者(教授,助教授)であり,告発件数の半分を占めている」との記述がある。しかし,わが国の場合,申立人の情報はほとんど公開されていないが,個々の事案を見る限り,教授など高い地位の研究者が同僚や,立場の弱い研究者(学生を含む)に告発される場合のほうが一般的であると思われる。また,近年,急増している外部の第三者による告発の多くは,地位の高い研究者(教授・准教授)を標的としている場合が多い(ただし,被申立人は論文に記載されたすべての研究者であることが多い)。このほか,盗用等の場合,申立人の多くは被害者である原著者であり,米国の状況とはかなり状況が異なるものと考えられる。

研究不正の動機についても,わが国の場合,米国同様,研究業績をめぐる競争の問題はあるのだが,それ以上に,研究不正等に対する基本的な知識や認識が不足していたり,ミスや不注意など,必ずしも故意とはいえない場合も多く,経験の浅い研究者や学生が心ならずも不正に巻き込まれる場合が多いようだ。このような日米の状況の違いを意識しつつ,わが国の現状を踏まえた対策を検討していくことが重要である。

5.3 大学の国際化と研究不正との関係近年,わが国の大学は国際化が進み,優秀な外国人の獲得に熱心である。それに伴い,外国人による研究不正等も発生している。今回収集された事案において被申立人等(203人)のうち11人が外国人で,このうち9名は研究不正等の中心的役割を果たしている。

事案を見ると,外国人による研究不正等の事案には,典型的な2つのパターンが見られる。1つは,主に欧米人の場合で,大学の語学教員などに採用された後,研究業績を求められ,母国の文献などを盗用するパターンである。もう1つは,アジアからの留学生や若手研究者の事例であり,近年,顕著である。留学生の学位論文における不正も多く,今回収集された事案のうち,2009年以降発生した「学位論文の取り消し事案」(12件)の3分の1(4件)は留学生によるものであった注8)。なお,外国人がポスドクとして研究に参加する事例も増えており,外国人若手研究員による事案も発生しているが,今回得られた情報からだけでは正確な実態を把握することは難しかった。

外国人(特に留学生)による研究不正等が発生する要因としては,(1)研究活動における言語(日本語)の障壁,(2)著作権等に対する意識など教育・文化の違い,(3)将来のキャリアパスに対する意識の違い,などが考えられる。外国人の中には,わが国の大学に留学したり勤務したりした事実が重要であり,帰国後は研究者としてのキャリアパスの継続を志向していない者もいる。このような場合,たとえわが国で研究不正等を起こしても,帰国後の本人のキャリアパスには実質的にデメリットにならないこともあり,研究倫理に関する教育・研修だけでは,研究不正等に対する心理的な抑止効果が期待しにくい場合がある。各大学においては,こうした実態を踏まえながら,実効性のある対策を講じていくことが必要である。

2回にわたって,公開情報の分析からわが国の研究不正等の特徴について俯瞰してきた。最後に,これまでの分析や考察を振り返りつつ,わが国が研究不正等の低減にあたって,今後いかなる取り組みが必要であるかについて考えてみたい。

筆者は114件の事案を個々に精査しながら,「事故なのか」それとも「事件なのか」ということを絶えず考えてきた。なぜなら,わが国の場合,過失により,意図せずして研究不正等に陥ってしまう研究者があまりにも多いからである。このような「事故」をいかに減らしていくかが重要と考える。意図して研究不正等を行う者(筆者はこれを「事件」と考える)と異なり,過失は,不正行為に対する厳罰化だけでは,効果的な低減対策は望めないのではないか。科学技術創造立国を目指すわが国にとって,特に次世代を担う原動力となる若手研究者が,そのモチベーションを失わず,かつ研究不正の「事故」に巻き込まれずに安心して前向きな研究活動に取り組める環境をいかに醸成していくかが重要な課題である。

過失を防ぐためには,まずは教育・研修の充実が必要である。しかし,いわゆる研究倫理の一般的・抽象的な教育だけでは効果を期待できず,むしろ研究分野の特性や研究方法の違いを考慮した具体的な指導が必要なのではないかと考える。実際,データや図表の捏造・改ざんが多い自然科学系と,盗用等が不正等のほとんどを占める人文・社会科学系とでは,自ずと必要な教育等も異なるであろう。また,例えばライフサイエンス分野にみられる画像の流用など,研究分野によっては発生しやすい研究不正等のパターンが存在するので,このような研究不正等の特徴を考慮したきめの細かい教育を,学会や研究部門などが行う必要があると考えられる。

次に重要なのは,研究者の置かれた環境や立場に配慮した対策である。研究者を取り巻く環境やその中での立場が,研究不正等を誘発する原因となる場合がある。本稿でも示したとおり,研究室で比較的立場の弱い者や,年齢的にも若い研究者が,「結果として」研究不正等を犯してしまう場合がかなり多く見受けられる。研究経験が相対的に浅いことや,研究室において比較的立場が弱く,指導を仰ぐ立場であることなど,教授等,指導的な立場にある者とは異なる環境下に置かれていることに特に留意すべきである。また,研究プロジェクトの実施に当たって,研究指導者・研究管理者としての教育・研修も必要である。一方,教授・准教授などの場合,研究者としての競争的環境から,「心ならずも」研究不正等に走らざるを得なくなる場合もある。これらの問題は,過度な競争主義の見直しや,研究評価システムの改善などと一体的に考えていく必要があるだろう。

また,今日,研究活動の一般化・大衆化が進む中で,研究は専門的なトレーニングを受けた研究者だけのものではなくなっている。開かれた大学の名のもとに,多くの社会人学生が大学・大学院で学び,また産学連携などの進展により,企業などからの出向者など,もともと研究者として教育を受けてこなかった者が大学等で活動する機会も増えている。さらに,科学雑誌の普及は多くのアマチュア研究者が,その成果を公表する機会を増大させている。こうした中で,研究倫理を含む「研究者」としてのマナーを身につけないまま,研究活動に参加したり論文等を執筆したりする機会を与えられる者も自ずと増えている。研究者への倫理教育だけでは拾えない層に対する対策をどのように講じていくかは今後の検討課題の1つであると考える。

さらに,大学の国際化が進む中で外国人による不正等も発生している。今後は,研究者や留学生の受け入れに当たって,その文化的背景の違いを考慮し,志望動機や将来のキャリアパスについての意識なども十分精査しながら,適切な指導のもと研究活動に従事させていくことが肝要である。

なお,過去に発生した事案の取り扱いについて一定のルールを検討する必要があると考える。倫理とは規範であり,歴史的にも変遷をたどるものである。研究不正については社会的関心の高まりから,年々その基準が厳しくなる傾向にあり,かつては許容の範囲であり不正にあたらないと考えられていたものが,今日の基準に照らして新たに「不正等」として告発される事例が,現実的にはかなり存在している。各学問分野ごとに,その特徴を踏まえた明確な基準を整備し,周知することが必要であるとともに,このような過去においては不正と考えられなかった事案の取り扱いについて,今後どのように処理すべきであるか,一定のルール作りが必要ではないかと考える。

最後に,研究不正に対する一義的な調査,処分主体は所属機関であるが,類似の事案において,その取り扱いが機関によって必ずしも一様でないように思える。個々の事案について,その背景を考慮したきめの細かい対応はもちろん必要であるが,公正さという観点から,研究者がどこの機関に属するかによって機関の対応や処分に不利益が生じないよう,一定の「社会的相場観」を形成していく努力も,必要ではないかと思う。その意味でも,過去の事例を収集・分析することには一定の意味があるのではないかと考える。今回の調査が1つの参考となれば幸いである。