Abstract

‘ひめまるこ’は 2002 年に‘紅国見’に‘ひめこなつ’を交雑し,育成した実生から選抜した極早生の白肉モモ品種である.2010 年からモモ第 9 回系統適応性検定試験に,モモ筑波 126 号として供試し,2019 年 2 月の平成 30 年度果樹系統適応性検定試験成績検討会(落葉果樹)で新品種候補にふさわしいとの合意が得られ,2021 年 8 月 5 日に登録番号 28555 号として種苗法に基づき品種登録された.‘ひめまるこ’は花粉を有し自家和合性である.開花期は,育成地では 4 月 5 日頃で‘ちよひめ’と同時期である.収穫期は育成地では 6 月 7 日頃で,‘ちよひめ’より 9 日程度早い極早生品種である.粘核で、果肉色は乳白色で,肉質溶性は溶質である.系統適応性検定試験の結果,樹勢は中程度で,花芽の着生は多く,生理落果は少ない.果形は扁円から円で,果実重は 146 g程度である.果皮の赤い着色は多く,裂果の発生は極めて少ない.果点を中心とした果皮の荒れが場所や年次によりやや認められる.肉質の粗密は中程度である.果汁の糖度は 13.0%,酸度は pH 4.8 前後で,渋味は少なく,食味は良好である.

緒言

現在のモモ市場は,露地栽培された極早生の白肉品種‘ちよひめ’と‘はなよめ’の収穫が始まる6月中旬になると急に出荷量が増える傾向にある.6 月上旬までは生産コストのかかる施設栽培が中心で出荷量も少なく,卸売価格は高い傾向にある(農林水産省 2021).またモモは収穫期間が短いため,収穫労力の確保状況によって品種ごとの栽培面積が限定される.山梨県では 2.5 人の労力で一品種の栽培面積の目安を 15~20 a としている(公益社団法人山梨県果樹園芸会 2004).そのため,モモ専業で経営する場合は収穫期の異なる多くの品種を栽培する必要がある.モモの生産,消費を拡大するには収穫,流通期間を拡大することが有効であるため,‘ちよひめ’よりも収穫期の早い品種が必要である.近年,農研機構では‘ちよひめ’より2 週間程度早く収穫できる黄肉品種‘ひめこなつ’を育成したが(末貞ら 2012),白肉品種の栽培がほとんどを占める現状では‘ひめこなつ’と同時期に収穫できる優良な白肉品種が必要である.そこで,‘ちよひめ’より早く収穫できる極早生白肉‘ひめまるこ’を育成したので,その経過と品種特性の概要を報告する.

育成経過

2002年に農研機構果樹研究所(現 果樹茶業研究部門)において,早生の白肉品種‘紅国見’に‘ひめこなつ’を交雑し,得られた種子を同年秋に播種した(図 1).発芽した実生を苗圃で 1 年間養成を行った後,2004 年 2 月に個体番号 371-11 を付して定植した.2005 年に初結実し,継続して果実品質の調査を行った結果,6 月上旬に収穫できて果実品質が優れたことから 2009 年に一次選抜した.2010 年よりモモ筑波 126 号の系統名を付してモモ第 9 回系統適応性検定試験に供試し,果実品質,栽培特性等について検討した.その結果,2019 年 2 月の平成 30 年度果樹系統適応性検定試験成績検討会(落葉果樹)において新品種候補として適当であるとの結論を得た.2019 年 5 月 17 日に‘ひめまるこ’と命名し,種苗法による品種登録出願を行い,2021 年 8 月 5 日に登録番号 28555 号として品種登録された.

農研機構以外の系統適応性検定試験の参加場所は以下のとおりである.

福島県農業総合センター果樹研究所,群馬県農業技術センター,山梨県果樹試験場,長野県果樹試験場,新潟県農業総合研究所園芸研究センター,石川県農林総合研究センター農業試験場,岐阜県中山間農業研究所,愛知県農業総合試験場,京都府農林水産技術センター丹後農業研究所,和歌山県果樹試験場かき・もも研究所,岡山県農業総合センター農業試験場,徳島県立農林水産総合技術支援センター農産園芸研究課,香川県農業試験場府中果樹研究所,長崎県農林技術開発センター果樹・茶業研究部門,熊本県農業研究センター果樹研究所(系統適応性検定試験終了時の名称).

岡山県農業総合センター農業試験場は 2011 年をもって試験を中止した.

果樹茶業研究部門における育成担当者と担当期間は以下のとおりである.

山口正己(2002 年 1 月~2009 年 3 月),土師 岳(2002 年 1 月~2005 年 10 月),八重垣英明(2002 年 1 月~2008 年 3 月,2011 年 4 月~2019 年 3 月),末貞佑子(2004 年 8 月~2019 年 3 月),安達栄介(2008 年 4 月~2011 年 3 月),山根崇嘉(2009 年 4 月~2012 年 3 月),澤村 豊(2012 年 4 月~2018 年 9 月),鈴木勝征(2002 年 1 月~2004 年 3 月),内田 誠(2004 年 4 月~2006 年 3 月).

特性の概要

1.育成地における特性

育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法に従い, 2016~2018 年の 3 年間果樹茶業研究部門において,極早生の黄肉品種‘ひめこなつ’および白肉品種である‘ちよひめ’を対照品種として‘ひめまるこ’の樹体特性と果実形質の調査を行った.‘ひめまるこ’は原木,‘ひめこなつ’と‘ちよひめ’は野生モモ実生台木に接ぎ木した 2018 年時点で 18 年生の 2 樹を用い,無袋栽培とした.

調査を行った形質のうち,年次により成績が変動した離散的尺度の形質は,「中~多」のように,~で結び,「中」と「高」の間の特性値は「やや高」のように表現した.数値化された形質については,品種と年を要因とする 2 元配置分散分析を行い,F 検定で品種間平均平方が有意になった形質のみ,最小有意差法により平均値間の有意差を検定した.月日で表示された形質については,1 月 1 日からの日数により数値化して同様に解析した。

1)樹性

育成地における‘ひめまるこ’と‘ひめこなつ’,‘ちよひめ’の樹の特性を表 1 に示した.

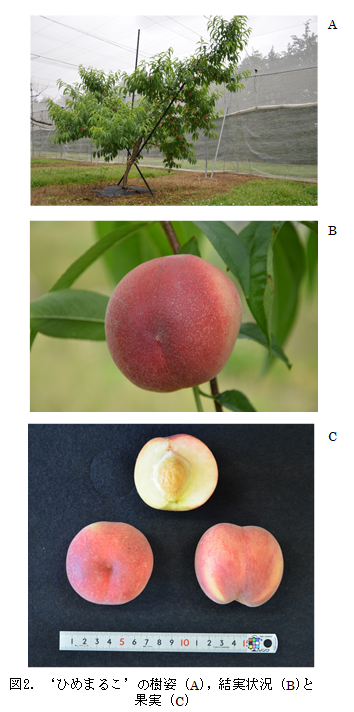

樹姿は直立と開張の中間の「中」で,樹勢は「中」である(表 1,図 2A).花芽の着生は「多」である.

開花盛期は育成地(茨城県つくば市)で 4 月 5 日であり,‘ひめこなつ’および‘ちよひめ’と同時期である.

花粉を有し自家和合性であるため結実良好で,生理落果の発生は「無」から「少」である.

収穫盛期は育成地で6月7日であり,‘ひめこなつ’より 6 日遅いが有意な差ではなく,‘ちよひめ’より9日早かった.

2)果実特性

育成地における‘ひめまるこ’と‘ひめこなつ’,‘ちよひめ’の果実の特性を表 2 に示した.

果形は「扁円」から「円」で,果実の大きさと形の揃い(玉ぞろい)は「やや良」である(表 2,図 2B,C).

果実重は 171 gと‘ひめこなつ’より有意に大きく,‘ちよひめ’とは有意差はなく 6 月上旬に収穫できる品種としては大きい.果皮の着色は「多」で,地色は「乳白」である.裂果の発生は「微」で,果皮の粗滑は「中」から「滑」で果皮の荒れが認められる(図 2B,C).

果肉の色は「乳白」で,肉質溶性は溶質である(表 2-2).果肉の粗密は「中」で,核は粘核である.果汁の糖度は 15.3%,pH は 4.9 程度で,‘ひめこなつ’および‘ちよひめ’と有意な差は無かった.渋味は「微」であり,‘ひめこなつ’および‘ちよひめ’と同程度である.極早生品種としては,食味良好である.

核割れは「中」から「多」で,‘ひめこなつ’と同様に多い.ミツ症の発生程度は 0.01 で問題とはならなかった.

2.系統適応性検定試験における特性

2010 年からモモ第9回系統適応性検定試験に供試し,育成地の果樹茶業研究部門を含め‘日川白鳳’を対照品種として育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法により特性を調査した.

全国 15 場所において栽培され,2016 年~2018 年に評価された‘ひめまるこ’の樹の特性を表 3 に,果実の特性を表 4 に示した.なお調査を行った形質のうち,年次により成績が変動した離散的尺度の形質は,「中~多」のように,~で結び,「中」と「高」の間の特性値は「やや高」のように表現した.1 年あるいは 2 年の値しか得られなかった場所も極一部にあったが,その場合は 1 年の値あるいは 2 年の平均値を用いた.表 5 には,数値化された形質について,対照である‘日川白鳳’ともに 3 年間のデータが揃っていて樹齢が同じ福島,山梨,愛知,京都および熊本の 5 場所の平均値で比較した成績を示した.品種と場所を要因とする 2 元配置分散分析を行い,F 検定で品種間平均平方が有意になった形質のみ,最小有意差法により平均値間の有意差を検定した.月日で表示された形質については,1 月 1 日からの日数により数値化して同様に解析した.

1)樹性

樹姿は「直」から「中」まで評価の幅はあるが,半数以上の場所が「中」と評価した.樹勢は,「中」が 8 場所と最も多いが,「強」の評価も 3 場所あった.花芽の着生は全 15 場所で「多」と評価しており花芽が多いことが確認された.

開花盛期は,無加温ハウス栽培の長崎県で 3 月 18 日と最も早かった.露地栽培では熊本県で 3 月 29 日と最も早く,岐阜県が 4 月 26 日と最も遅かった.また,2018 年時の樹齢が 9 年生で,かつ‘日川白鳳’と樹齢が同じであり,3 年間のデータが揃っている 5 場所の全体平均をみると本系統の開花盛期は 4 月 5 日となり,‘日川白鳳’と同時期であった.

生理落果は「無」から「少」の評価で問題とはならなかった.

収穫盛期の場所別平均は長崎県で 5 月 25 日と最も早かった.露地栽培では熊本県で 5 月 31 日と最も早く,岐阜県が 6 月 30 日と最も遅かった.また,3 年間のデータが揃っている 5 場所における本品種の収穫盛期の全体平均は 6 月 11 日となり,‘日川白鳳’より 17 日早かった.

2)果実特性

果形は,「扁円」から「円」まで評価が分かれたが,「扁円」の評価が 6 場所と最も多かった.玉ぞろいは,場所や年次により変動があるが「中」以上の評価が 11 場所であった.

果実重の場所別平均は,群馬県が 84 g と最も小さく,和歌山県が 191 g と最も大きかった.3 年間のデータが揃っている 5 場所の果実重の平均は 146 gで,‘日川白鳳’より小さい.しかし,‘ひめこなつ’の系統適応性検定試験における平均果実重は 125 g であったことから(末貞ら 2012),‘ひめこなつ’より大きくなることが期待できる.

果皮の赤い着色は,13 場所で「多」の評価であった.裂果は「無」が 12 場所と最も多かった.果皮の粗滑は「滑」が 8 場所と最も多かったが,2 場所で「中」と評価された.外観は大きな問題は無く,無袋栽培可能である.

果肉の粗密は「中~密」から「粗」まで評価が分かれたが「中」が 8 場所と最も多く,‘日川白鳳’と同等と評価する場所が多かった.

果汁の糖度の場所別平均は 11.2%から 15.3%までの変動があった.3 年間のデータが揃っている 5 場所の平均は 13.0%で,‘日川白鳳’と同程度であった.pH は全場所で 4.2 以上となり,3 年間のデータが揃っている 5 場所の平均は 4.82 で‘日川白鳳’より高く酸味は少なかった.極早生品種としては食味良好である.

渋味は 11 場所で「無」から「微」と判定され,ほとんど問題とはならなかった.

核割れは「無」から「多」まで評価が分かれた.‘ひめこなつ’などの極早生品種と同様に核割れの発生が多い.

ミツ症の発生程度は 0 から 0.5 の範囲に有り,‘日川白鳳’と同様に問題とはならなかった.

3.適応地域および栽培上の留意点

系統適応性検定試験に参加した場所において栽培上の問題点は認められなかったことから全国のモモ栽培地域で栽培が可能と推察される.既存のモモ産地において,露地栽培での収穫期を前進できる白肉品種として有望と考えられる.

果皮には果点を中心とする果面の荒れが認められるが,裂果の発生は少なく無袋栽培が可能である.一般的に早生品種では核割れの発生が多い(富田 2018).‘ひめまるこ’も核割れの発生が多く,‘ひめこなつ’と同様に果物ナイフで容易に割れる硬さの核を持つ果実が多く見られる.

灰星病やせん孔細菌病などには感受性であるが,収穫期が早いため果実での発病は少ない傾向にある.

謝辞

本品種の育成に当たり,系統適応性検定試験を担当された関係公立試験研究機関の各位,ならびに多大のご協力を頂いた歴代職員,研修生の各位に心から謝意を表する.

利益相反

すべての著者は開示すべき利益相反はない.

引用文献

- 1) 公益社団法人山梨県果樹園芸会 (2004) モモの郷から,公益社団法人山梨県果樹園芸会,山梨,19,126.

- 2) 農林水産省 (2021) 青果物卸売市場調査(旬別卸売数量・価格動向).https://www.maff.go.jp/j/tokei/syohi/shunbetu/index.html,2021年9月17日参照.

- 3) 末貞佑子,山口正己,土師 岳,八重垣英明,京谷英壽,西村幸一,鈴木勝征,三宅正則,中村ゆり,小園照雄,木原武士,福田博之,内田 誠 (2012) モモの新品種‘ひめこなつ’.果樹研究所研究報告,13:7-15.

- 4) 富田 晃 (2018) 基礎からわかるおいしいモモ栽培,一般社団法人農山漁村文化協会,東京,69,118.