2013 年 55 巻 3 号 p. 107-110

2013 年 55 巻 3 号 p. 107-110

医療機関という職場環境において,多くの医療従事者が入院患者の自殺を体験していることが明らかになっている1).自殺で患者が亡くなるということは,医療者に大きな悔いと傷を残すことになり2),また,そのまま放っておくと職場全体の士気や結束力が低下してしまう可能性もある.しかし,医療従事者に対し患者の自殺後に何らかのケアが行われたケースは極めて少なく,実施されていたとしても上司による面接等がほとんどで,専門家による対応はほとんど行われていなかった3).また,ケアの大切さが理論的に認められていても,実際にはなかなか実践できない現状もあると考えられ4),自殺後の緊急支援についての報告は少ない.とりわけ精神科領域においてはその他の診療科領域に比べ,患者の自殺に遭遇する機会が多いことが知られており1),スタッフのケア体制の確立は急務といえる.そこで,本稿では今後のケア体制の一助となることを目的に,筆者らが医療機関において患者の自死事故後に行った緊急支援事例について報告する.なお,倫理的配慮として,事例の記述に際しては概略を損なわない程度に変更を加え,個人が特定されないよう配慮した.

患者Aさん(診断名:うつ病).以前は入院歴や自殺企図があったが,近年は安定していた.今回は気分変動や焦燥感,困惑が目立ち,X病院精神科に入院となる.落ち着いて見える一方で,急に同室者と口論になることもあり,看護師は「よく掴めない」という印象を受けていた.入院して1週間ほど経った頃,病室にて首にタオルを巻いた状態で倒れているところを病棟スタッフに発見され,直ちに蘇生を行ったが死亡確認となった.

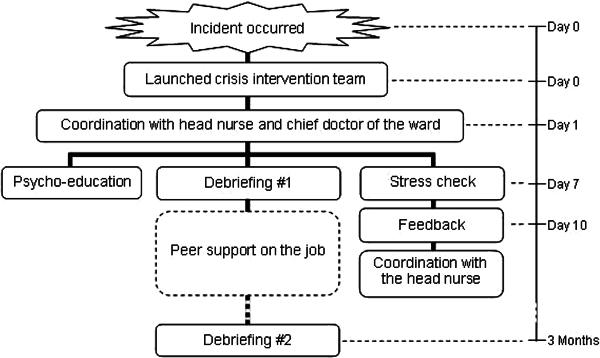

筆者らが行った緊急支援の流れを下図に示す(Fig. 1).Figure 1のように,事件発生後,まず緊急支援チームを発足し病棟管理者および診療部長との連携を図った.その後,心理教育,ディブリーフィング,ストレスチェックを実施した.ディブリーフィングは期間を空けて2回実施し,ストレスチェックの結果については回答者各自に直接フィードバックを行った.

Outline map of the intervention.

医療従事者といえども感情をもった生身の人間であり,業務で傷ついた個人の感情がそのまま放置されるのではなく,周囲の人間と感情を共有し,気持ちを取り扱ってもらえる機会を作りたいという筆者らの想いから,筆者ら臨床心理士2名に当該病棟に所属する看護師1名が加わり,計3名の緊急支援チームが発足した.支援チームの看護師は,当日は勤務外で事件に直接遭遇していないが病棟スタッフから信頼の厚い存在であり,職場内ピアサポーターとして適任者であった.また心理士という職場外専門家と職場内部のパイプ役としての役割が期待された.事故があった際に,当該病棟で勤務していたスタッフを支援対象とし,看護師,看護助手,事務員を含む計15名のスタッフが対象であることを確認した.

2. 病棟管理者および診療部長との連携(事件発生翌日)病棟管理者である看護師長と打ち合わせを行い,病棟スタッフがこのような緊急事態後も交代制勤務を続けていかねばならず,動揺した感情を職場内で表現したり共有したりする機会が持てないでいることへの問題意識を共有し,業務とは離れて出来事について語り合える時間を作ることで合意を得た.また,上記について診療部長からも承認を得た.

3.第1回ディブリーフィング(事件発生1週間後)ディブリーフィングとは,緊急事態を経験した人たちに対して行う,その後のこころのケアを目的とした事後介入手法の一つである.会の目的は,①体験を振り返って語れる場, あるいは聴いてもらえる場を提供すること,②ピアサポートを強化することで連帯感を強め孤立感を低めることであった.したがって,参加者には原因追及や今後の業務上の対策案を捻出する場ではないことを強調して伝え,会場は職場とは異なるカンファレンスルームを用い,休日を翌日に控えた勤務後に行った.時間は50分間とし,会の進行は,高橋ら4)を参考に,まず事件についての事実を確認し,その後, 出来事について考えたことや感じたことを参加者が話せる範囲で話題化した.その際,参加者の自発的語りを尊重し,決して話すことを強要する雰囲気を作らないように配慮した.会は任意参加とし,対象者15名のうち11名が参加した.

4.心理教育(事件発生1週間後)対象者が自らの身に起こりうる心身の変化を理解し,セルフケア意識を高めていくことを目的として,リーフレットを作成し,初回ディブリーフィング時にこれを用いて簡単な心理教育を行った.その際,様々な反応が生じていたとしても,それは「異常な事態に対する正常な反応」であることを伝えた.会に参加しなかった対象者には別途配布とした.なお,心理教育のリーフレットは高橋ら4)の 「知人の自殺を経験した人へ」を参考に作成し,起こり得るストレス反応および今後の相談先について情報提供がなされた.

5.ストレスチェックと個別フィードバック(事件発生1週間–10日後)対象者が自らの心身の状態を把握しセルフケア意識を高められるように,ストレスチェックおよび結果のフィードバックを行った.ストレス度の測定には精神健康状態を客観的に把握するために開発され,すでにその信頼性・妥当性が検証されているThe General Health Questionnaire(GHQ:精神健康調査票)28項目版5)を用いた.回答数は15名中11名であり,回答者には個別に書面にて結果が返却された(M=9.9,SD=7.1,Median=9,Mode=5;高得点ほど精神健康度が悪いことを示す).GHQ28項目版は[身体的症状],[不安と不眠],[社会的活動障害],[うつ傾向]と4つの下位尺度が存在するため,回答者が結果から自己の精神健康度を多面的に把握することができるという利点がある.看護師集団におけるGHQ28の平均得点範囲は7.6±4.0(N=785)との報告6)があり,この基準に照らせば,今回の回答者11名中3名が11.6点(=7.6+4.0;平均+1SD)を超える得点を示していた.そこでこの3名には結果とともに手書きメモにて今後の個別相談への案内を加えると共に,病棟管理者および支援チームの看護師とも情報を共有し,今後の職場内におけるフォローアップ方針およびその役割分担を確認した.病棟管理者は見守りながら観察を行いつつ何らかの事例性が認められた際は勤務変更等の労務調整を行う役割を取った.しかし結果として,勤務調整を要するスタッフは現れなかった.また支援チームの看護師は該当スタッフと二人きりの時に,事件についての思い出を話題化しながら,話題に出すことが悪いことではない雰囲気を作りつつ,傾聴やねぎらいを心がけた.

6.第2回ディブリーフィング(事件発生約3ヶ月後)フォローアップとして第2回目のディブリーフィング会を実施した.初回同様任意参加とし,対象者15名中2名が参加した.

ディブリーフィングとはそもそもMitchellら7)がCISM(Critical Incident Stress Management:緊急事態ストレスマネジメント)において提唱した,ポストベンションを目的としたグループ介入手法の一つである.導入,事実,思考,反応,症状,教育,再入の7段階に進行が構造化されており,個人の精神内界を深く掘り下げるという特徴がある.かつては36時間以内にこうした介入を行えば外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Disorder;PTSD)を予防できるという考えもあったが,現在ではそのPTSDの予防効果に関しては,「エビデンスなし」との議論の収束をみている.

しかしながら,職場環境において緊急事態が発生した場合,そのまま何もせずにいると職場全体の士気が低下するばかりか,上司や組織に対する怒りや不満が顕在化しやすいことが指摘されている8,9).また,緊急事態というストレスイベントそのものよりも,その後の上司の無理解やサポートのなさといった組織ストレスの方が,労働者にとってははるかにストレス度が大きいとの報告も多く10,11),緊急事態後に職場でどのようなポストベンションが行われるかが,職場内部の人間関係や職場への帰属意識に大きく影響するといえる.同じ危機的事態を体験した職場のスタッフ同士でディブリーフィングが開催されると,参加者は高いピアサポート感を獲得することが知られているが12),逆に公式な語り合いの機会が職場で与えられなければ,多くの者が外部のカウンセラーや相談窓口を利用し,個人的に表出の場を求める9)との報告もある.このように考えると,職場で緊急事態発生後にディブリーフィングを行う意義は精神医学的な疾病予防というよりも,職場における人間関係および業務効率維持に資する部分が大きく,マネジメントの観点から捉える方が理解しやすい.すなわちディブリーフィングは,管理者にとっては部下に対する関心と配慮を目に見える形で示す機会であり,結果としてその後の人間関係の亀裂や職務へのコミットメント低下を効果的に予防することができる一つのツールといえる.参加する労働者にとっても,ディブリーフィングの機会が与えられることは, 組織からケアをしてもらったという満足感とともにピアサポートを得る絶好の機会となる.

2.ディブリーフィングの手法面での工夫ディブリーフィングで感情表出の機会を構造化することについては,日本人の心性に合うかどうかを含め議論が分かれている.ストレス体験からの心理的回復過程には個人差があり,その人なりのペースをかき乱してしまう恐れがあるためである.そのため本介入事例では,Mitchellら7)のいわゆる「サイコロジカル・ディブリーフィング」を修正して用いた.1点目の修正点として,従来の「サイコロジカル・ディブリーフィング」における7段階から,導入,事実,教育の3段階を採用し簡略化した.これは,感情表出を主眼に置くのではなく,起きた出来事を共有することに主眼を置いた事実重視型のディブリーフィングだったといえる.参加者のうち,話せる者は自然と心境を吐露する姿が認められたが,これは強要されたものとは違い,ごく自然発生的な感情表出だったと考えられる.起きた事実を重視しながらも,参加者同士の感情共有が無理なく行われていた.メンバー同士のピアサポートや連帯感獲得を図れるというグループアプローチの長所を残しつつ,個人への情緒的侵襲性を低く設定することができ,有益な方法であったと考えられる.

修正点の2点目として,参加および発言の自由選択性を確保することで参加者のニーズを尊重し,侵襲性をより低めた.初回ディブリーフィングには対象者のうちの4名が欠席したが,これらの人々は看護助手や事務員といったパートタイマーがほとんどで,患者との直接的な関わりがあまりなかった集団だったと考えられる.また,事件発生の3ヶ月後に実施した第2回目のディブリーフィングは参加者2名と少数であったが,彼らは事件発生直後に救命処置や搬送等で患者と接触の濃かった者たちであった.多くの対象者にとっては3ヶ月という時間は受けたこころの衝撃が和らぎ,意識的に振り返らなくてもすむようになる時間であっただろう.しかし,この2名にとってはなおも自発的に振り返って体験を語る場が必要であり,少人数だからこそ表出し共有できた心境があったと考える.体験の衝撃度と回復に要する時間は人様々であり,複数回の語りの場の提供と参加の自由選択性が,個々人の異なるニーズに沿うことを可能としたと思われる.

3.本事例における介入実施の効果本事例における成果の一つは,事件発生翌日に管理者と介入方針の確認が行われ,極めて早期のうちにスタッフにケアの提供機会の見通しが示されたことであろう.緊急事態の直後にあっては,管理者は事実確認や記録,報告といった事後処理に忙殺される.加えて日常業務も滞りなく維持せねばならず,管理者はスタッフの心理的サポートの重要性を認識していたとしても,物理的に手が回らない場合が多いだろう.それゆえ,緊急事態直後の混乱期に,スタッフケアという管理者が果たすべきマネジメント機能の一部を補助した効果は大きいだろう.また,管理者の承認の下に介入し,職場内の中堅看護師をピアサポーターとして支援チームに配置したことは,“仲間や組織にケアされている”という安心感を対象者に与え,職場への帰属意識を高める効果があったと思われる.

また,初回ディブリーフィングにおいては,参加者同士が起きた出来事を共有しながら,時折涙を流して共に悲しむ様子が認められた.参加者からは「みんながどんなふうに思ってたか知れてよかった」「同じような思いを抱えてるんだ」といった感想が語られ,業務で傷ついた感情を仲間と共有することで安心感が得られていた.これは苦しみ,悩み,傷ついている自己の存在が,同じような思いを抱えている同僚の姿を知ることによって肯定され,孤立感を減らすとともに連帯感を獲得するプロセスであったと考えられる.加えて心理教育による情報提供を行ったことも,参加者が動揺している自らの反応が実は妥当なものであると認識する手助けとなったと考えられる.

4.強みと限界心理教育,ストレスチェックによるセルフモニタリング,そしてディブリーフィングと様々な手法を用いたことによって,包括的なケアが提供できたことは本介入の成果の1つであると思われる.また,管理者や中堅看護師という現場スタッフが緊急支援に関わったことは当該病棟への外部支援者の介入を円滑化するのみならず,管理者やチームの中堅看護師はその後も現場に残るという点で,外部支援者が去った後の支援の継続性が確保できたと思われる.加えて,疾病予防学的な観点から効果研究がなされがちであったディブリーフィングという手法について,職場内のマネジメントの観点からその価値を再定義したことは本事例報告の大きな意義の一つと考えられる.

その一方で,本報告は単一事例であることから本事例における介入方略の有効性を一般化することは困難である.実際には緊急事態の種類,対象となる職場の雰囲気や業種,当該職場の管理者との連携が図れるかによって,取りうる介入方略は変わってくるだろう.とりわけ,ディブリーフィングのような集団に対するアプローチは,当該集団の属性や元々の人間関係のあり方によって介入効果が大きく変わるため,事前の情報収集が必要である.したがって,まずは現場のニーズ把握および職場そのもののアセスメントを行うことが肝要であり,これに基づいて介入内容を柔軟に検討していくことで,より現場に即したケアが提供できるものと思われる.

謝辞:今回の緊急支援にあたり,支援についてご理解ご協力ならびに貴重な助言をいただきましたX病院精神科部長と看護師長,そして協力くださいました関係者の皆様に心より感謝申し上げます.また,審査の過程で本誌レビューワーの方々より有益なコメントをいただきました.記して感謝申し上げます.