2018 年 5 巻 2 号 p. 18-23

2018 年 5 巻 2 号 p. 18-23

この数年で,政府や企業の取り組みが,従来のものづくり課題から,農業・教育・交通・都市・エネルギー・防災などの社会課題へと拡大している.しかし,社会課題への取り組みは難しく,先端の新技術を用いた成功例は少ない.その原因は,多様なステークホルダーが含まれる点にある.社会システムではステークホルダー間の様々なコンフリクトや不確実な環境要因が影響するため,技術により解くべき課題自体を明確にすることが難しい.これまで数理技術は,ものづくり課題に代表される不確実要素の少ない明確な問題に対しては力を発揮してきた.しかし,多大な時間的・金銭的コストをかけて社会課題に取り組んだとしても,問題が不明確な状態で構築した技術は現場で十分な効果を発揮することはできない.すなわち,社会課題を解決するためには,対象システムの問題状況を明らかにし,解決すべき本質的な問題を同定するプロセスが重要である.

これまで,我々は「ソーシャルイノベーション」(Ishigaki and Sashida 2013)と題して,現場の課題を発見し,解決施策を導出する活動を行ってきた.ここでは,文化人類学(Spradley 1979, Celfkin 2009)やシステム科学(Checkland 1981, Jackson 2003)におけるインタビューや質問紙調査,ワークショップ手法を用いて現場を起点とした「人間」に着目する社会変革のアプローチを実践し,地域社会におけるありたい姿やそれを実現する解決策を導出してきた.しかし,そこで得られた解決案は革新的な新技術に繋がるとは限らず,多くのケースで既存技術の適用により実現される改善策にとどまった.これは,社会科学系の研究アプローチのみでは技術要素とのすり合わせができず,新たな技術によるサービス価値の創出に繋がらないことを示している.社会システムには多様なステークホルダーがおり,カテゴリの異なる多数のデータ・情報・知識が含まれている.これらを技術と結び付けて本質的な問題を同定するための方法論の形成が必要である.

そこで,我々は数理や人工知能(AI:Artificial Intelligence)の技術を持つ研究者が自ら現場に入り,社会科学のアプローチを駆使して,現場の問題同定から技術開発までを一気通貫で行うアプローチを確立するための研究プログラムを開始した.このプログラムを推進するための一つの中核プロジェクトとして,2014年9月に,九州大学マス・フォア・インダストリ研究所内に「富士通ソーシャル数理共同研究部門(以下,共同研究部門とよぶ)」を開設した(Fujitsu Press releases 2014).以下では,共同研究部門におけるソーシャル数理アプローチの概要(2章)と現時点で成果の得られた3つの事例(3章)を紹介する.また,事例を通して明らかになったソーシャル数理に関する知見(4章)を説明し,最後にまとめ(5章)を述べる.

共同研究部門では,従来ものづくり課題に対して力を発揮してきた数理最適化・予測・制御といったデータ利活用技術に加え,人間の心理や行動,サービスの提供者や利用者のインセンティブも考慮した全体論的な社会システムデザインに関する技術開発と現場と技術を繋ぐアプローチの確立を目指してきた.

技術開発テーマは,主として,人間の心理や行動を数学的に記述し社会システムモデルを構築する「社会システムモデリング技術」,社会システムモデルを用いて公平で納得感のある施策や制度を設計する「社会施策設計技術」,設計した施策や制度が社会に与える影響を可視化する「社会施策評価技術」の3つである(図1).

また,現場と技術を繋ぐアプローチを考えるために,我々は数理技術の研究者が自ら現場に介入する取り組みを実施してきた.これまでは,技術開発チームは現場から与えられた課題に対して新技術の開発を目指すことが一般的であった.しかし,1章で述べたように,社会課題では多種多様なステークホルダーの問題関心が含まれており,最初に現場から示された課題が本質的な問題と接合していない場合がある.これは現場のステークホルダーも解くべき問題を明確に認識できていないためであると考えられる.そこで我々は,問題状況を把握し,解決すべき問題を同定し,モデルおよびソリューションを作り,現場で検証する,という一連のプロセスを技術を有する研究者が実施することで,現場と技術の接合を目指す.

ソーシャル数理が現場と技術を繋ぐアプローチである以上,研究者が机上で検討しているだけでは実情に合ったアプローチを作ることはできない.そこで,我々は問題クラスの異なる複数の対象システムにおいて,実現場への介入を通した技術開発を実践してきた.本稿では,福岡空港における旅客満足度向上の取り組み(3.1節),さいたま市における保育所入所支援の取り組み(3.2節),糸島市における移住定住支援の取り組み(3.3節)の3つの事例について紹介する.

3.1 福岡空港における旅客満足度向上の取り組み (Fujitsu Press releases 2015, Yamada et al. 2017, 吉良他 2015, 山田 2018)空港やイベント会場などの人の集まる場における混雑は重要な社会課題の一つである.福岡空港では,訪日外国人の急増を背景に旅客数が増加し,旅客の待ち時間が増えている.旅客に不快や不安を感じさせないための新たな施策設計が急務となっており,共同研究部門はこれをソーシャル数理の重要な対象であると認識し,取り組みを開始した.

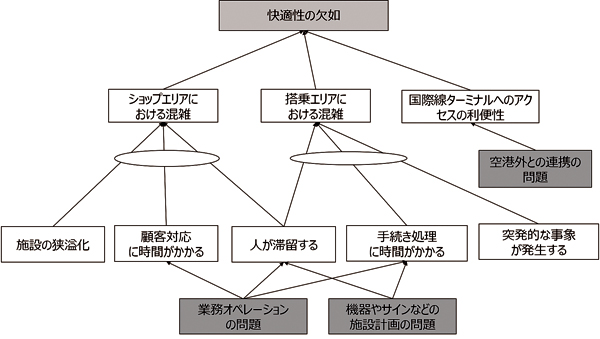

2014年11月に福岡空港ビルディング株式会社(以下,空港ビルとよぶ)のスタッフに対してヒアリングを行い,問題関心を抽出した.数理研究者が自ら複数部門のスタッフの生の声を聞くことで,技術と接合する問題の同定を試みた.その結果,まずはじめに,快適性,安全性,売上,活気という福岡空港のありたい姿を明らかにした.次に,システム分析 (Miser and Quade 1985)に関連する様々な技法を駆使し,問題関心を整理することで,解決すべき本質的な問題を抽出することに成功した.図2は,快適性に関する問題構造分析を示したものである.

この分析結果を共同研究部門と空港ビルの主要メンバーの間で共有し,最初に改善すべき対象として,国際線ターミナルの混雑を選んだ.ターミナル内での混雑の発生個所は,受託手荷物検査,チェックインカウンター,保安検査,出国審査の4つの手続き施設であり,これらは連鎖している.各施設では,スタッフやブースの数の最適なスケジューリングや新機材の導入による混雑緩和を考えているが,各手続き施設の運用が他の手続き施設の混雑に影響を与えるため,全体としての最適な施策を考えることは非常に難しい.また,旅客の到着には不確実性があるため,部分的な観測状況のみで施策を考えることは危険である.

この問題状況から共同研究部門の研究者はすぐに離散事象シミュレーションによる分析技法を思いついた.そこで,混雑状況を可視化することが可能なシミュレーションシステムの開発を目指した.しかし,システムの技術的な構造や入出力は複雑であり,開発システムに求められる要件を空港ビルと合意することは容易ではなかった.そこで,繰り返しシステム構造を説明し,What-if分析の事例を示しながら,議論を繰り返した.結果として,空港ビルの主要メンバーにシミュレーションの価値を理解してもらうことができ,2016年9月に実証実験の開始を決定した.

しかし,モデルパラメーターを設定するためのデータ取得は容易ではなく,実際に現場での実験をするまでには時間がかかった.データは,航空会社や警備会社など複数のステークホルダーから取得する必要があったが,各社のセキュリティや情報管理に関する問題をクリアする必要があり,データ提供はステークホルダーにとって大きな作業コストとなった.そこで,我々はステークホルダーに繰り返しシミュレーションの価値を説明した.その結果,データ提供に合意いただき,徐々にシミュレーションの精度を高めることができるようになった.全てのデータセットが集まった2017年4月の最後の実験においては,保安検査の新機材導入時の混雑状況を現場の運用に耐えうるレベルで再現することに成功した.現場のマネージャーからもシミュレーションの有用性を高く評価してもらうことができた.

少子化の傾向が高まる中で,「子ども子育て支援法」の施行など少子化対策が行われてきた.しかし,依然として,地域によっては待機児童問題など保育をとりまく状況が残っている.特に,保育所入所の選考業務は,非常に複雑になっており,各家庭の事情を踏まえて公平な選考を行うためには,多くの時間的および人的コストが必要となる.自治体によってはきょうだいが別々の保育所に入るといった問題も起きており,政府が推進する働く女性の支援という観点からも正確性や選考時間の改善が求められている.

共同研究部門は,2015年6月より,保育所入所選考のプロセスやルールについて調査を開始し,研究者の領域知識を高めていった.そして,2016年3月に,数理研究者が自らさいたま市の職員の方へのヒアリングを開始した.結果として,さいたま市の選考の課題や詳細なルールを理解し,問題状況を同定することに成功した.

さいたま市では,きめ細やかなサービスを実施するために非常に複雑な入所希望の条件を受け入れている.申請者の優先順位に加え,きょうだいの同一保育所入所希望などの条件をもとに,最適な割り当てを行う必要があり,非常に複雑である.そのため,20~30人の職員が1週間以上の時間をかけて人手による調整を行う必要があり,職員にとって非常に大きな負荷となっていた.図3は,定員2名の2つの保育所(A,B)に,2組のきょうだい(合計4人)を割り当てる例を示している.保育所の定員から,入所割り当てパターンは6通りとなる.各子どもが保育所Bよりも保育所Aへの入所を希望しており,きょうだいが別々の保育所に入るよりは2人同時に保育所Bに入ることを希望していると仮定する.このとき,子どもの優先順位を守りながら,この希望を最大限満たすことが入所判定のルールとなる.この例では,ルールを満たす割り当て3,4のうち,優先順位の最も高い子ども①の希望がかなえられる割り当て3が最適であると考えられる.これは非常に簡単な例であるが,仮に8,000人の子どもが第5希望まで出すと仮定すると,5の8,000乗通りの組み合わせが出てくる.計算機を使っても,これだけの組み合わせをすべて調べることは現実的ではなく,仮に,工夫してルールを満たす割り当てを発見できても,その割り当てよりも良い割り当てがないことを保証するのはさらに困難である.

こういった問題状況に対して,共同研究部門は複雑な選考ルールを数理モデル化した.ゲーム理論を用いて入所割り当て先に応じた利得(好ましさ)を点数化することで,その点数に基づいた最適な割り当てパターンを見つける技術を開発した.しかし,市の職員にとっては数理モデルの構造は非常に複雑であり,どのようなシステムが出来上がるのかを想定することが難しかった.そのため,開発システムへの要求の範囲も定まらず,繰り返しの対話が必要になった.

そして, 2017年1月に開発システムが大方定まり,さいたま市の子どもの匿名データを用いて技術検証を開始した.しかし,初期の段階では,評価に必要な全データセットを得ることができなかった.また,制約条件も,現場の暗黙的な条件が隠れており,上述したシステム要求のヒアリングでは得られなかった条件が後になって表れた.研究者は職員に使用すべきデータや条件を繰り返し確認した.2017年8月に全ての必要な情報が集まり,さいたま市の8,000人の子どもの割り当てをわずか数秒で高精度に行うことを確認した.

近年,都市部から地方への移住への注目度が高まっている.実証実験を実施した糸島市は自然や景観に恵まれ,福岡市内へのアクセスも良いことから,移住希望者からの注目度が高い.しかし,移住希望者の多くは移住経験がないため,移住先に対する十分な地域情報を持たないまま,市への移住相談に来る人が多かった.

共同研究部門は,2016年8月より効果的な移住相談を可能にする移住支援システムの検討を開始した.研究者が移住イベントなどで市の職員の移住相談プロセスを調査し,数理技術による介入方法を検討した.その結果,市の職員は,移住希望者に移住地域に対する希望を聞きだすだけで1人あたり30分~1時間ほど費やしており,移住後の具体的な生活や仕事のプランについての相談ができないという悩みがあがった.分析を進めると,その原因は,ほとんどの移住希望者が過去に移住経験がないため,自身の希望を明確に語ることができないことにあった.そこで,共同研究部門と糸島市は,移住希望者が自身の希望を明確にできる機能をシステムの中核となる要件と定めた.

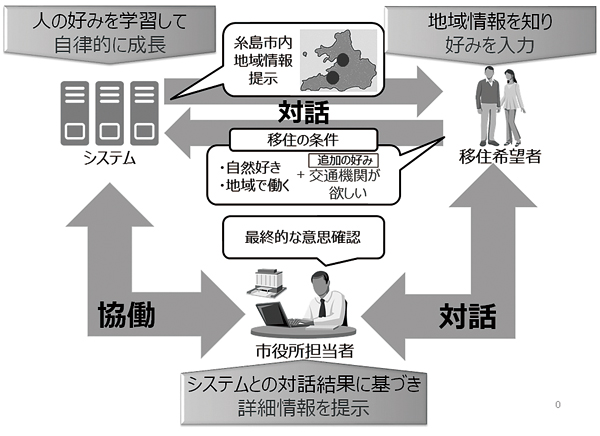

その後,マーケティング科学等で用いられる離散選択モデルに基づく数理モデルと機械学習技術を組み合わせて,移住希望者と移住地区のマッチングシステムを開発した.この数理モデルは移住希望者の属性と移住地区に対する嗜好の関係性を導くことが可能である.しかし,この関係性は初期段階ではアンケートデータに基づいて決定しているため,正確とは限らない.そこで,システム利用者に,システムが提示した地区に対しての評価を行ってもらい,その評価結果により関係性を逐次学習することが可能な機能を取り入れた.これにより,自律的に成長するシステムを構築することに成功した.

2016年11月より,移住相談の場でのシステム評価を開始した.しかし,我々の予想に反して,最初の実験での移住希望者からの評価は低いものとなった.その原因は,移住希望者は糸島市の職員に移住相談に来ているにもかかわらず,システムを使って相談をしなければならないことにあった.そこで,研究者と糸島市の職員がワークショップを行い,業務プロセスにおけるシステムの位置づけと役割を見直した.結果として,市の職員とシステムとの協働モデル(図4)による移住相談フローを再構築した.

2017年3月からシステムの評価実験を再開した.およそ100名の移住を希望している被験者に対してシステムを利用してもらうことで,システムが自律的に成長し,より適切な移住地区を推薦できることを確認した.しかし,システム利用者や市の職員からは,システムの情報提示内容や情報提示方法に対しては不満が挙がった.すなわち,数理モデルや機械学習の技術は問題がなくても,そこから提示される情報の納得性や理解容易性の観点で課題が残った.現在,著者らは,人間と機械の相互作用の分野(HCI: Human Computer Interaction)(Weyers et al. 2017)での研究を進め,システムのインターフェースのデザインと評価を継続している.

本章では,3章の事例を通して,社会課題におけるシステムデザインの重要な知見を,問題状況の同定(4.1節),システム開発(4.2節),システム評価(4.3節)の3つのフェーズから説明する.

4.1 問題状況の同定全ての事例において,数理やAIの技術を有する研究者が自ら現場介入を進めてきた.社会科学の手法に基づき,ステークホルダーの問題関心を直接読み解くことで,ステークホルダー自身が明に説明することができない問題構造を明らかにし,解決すべき本質的な問題を同定することに成功した.ここで,同定した問題は新たな技術開発に繋がる問題であった.技術を有する研究者は自身の研究領域に紐づけてステークホルダーに対して質問を投げかけることができるため,明らかになった問題が必ず新技術へと繋がると考えられる.

4.2 システム開発3.1節と3.2節では,初期の調査フェーズにおいてシステム開発に必要な全ての情報を得ることができなかった.その原因は,ステークホルダーが,実システムもしくはシステムプロトタイプを確認するまでは,システムの入出力やシステム構造を理解できないことにあると考えられる.一方で,3.3節では,システム要件は初期の段階で決定することができたが,評価後に再度要件の見直しが発生した.これは開発技術とその技術により実現されるシステムとの間にかい離が存在していたことが原因である.すなわち,数理やAIを用いた新技術を核とするシステムを作る際には,技術論だけではなく,システムのインターフェースやビジュアライゼーションを含めた現場介入を行う必要があるといえる.

4.3 システム評価3.1節では,ステークホルダーから評価に必要なデータを取得するまでに多大な時間を要した.ステークホルダーがデータを提供するためには,自組織のセキュリティや情報管理に関わる規定やルールを遵守した上で,データを選定する必要がある.このプロセスには,多大な作業コストが発生するため,そのコストに見合うだけのシステムの有効性を示すことが求められた.しかし,データがない状態で明にその有効性を示すことは難しかった.この問題を乗り越えるために,共同研究部門はサンプルデータや仮説シナリオを使い,繰り返し説明を行うことでステークホルダーの納得感を高めるように努めた.3.2節では,評価のための完全なデータセットを同定することが難しかった.その原因は,申請者情報のデータベースが日々更新されているためである.社会課題ではこのようなダイナミックな状況変化の中でシステムや技術の検証が求められる.3.3節では,システム利用者がシステムを使って移住相談をするモチベーションが低く,評価プロセス自体が機能しなかった.そこで,評価プロセス自体を見直すために市の職員の役割や位置づけをワークショップにて再設計し,この壁を乗り越えた.

本稿では,社会課題を数理技術を用いて解決することを目指す新たな研究プログラムと,その中核プロジェクトである富士通ソーシャル数理共同研究部門の活動を紹介した.共同研究部門では,異なる社会システムを対象とした研究事例を通して,様々な知見を得ることができた.一つの解として,技術に精通した研究者自らが現場に介入することで,研究者とステークホルダー間の問題状況に対する認識の齟齬を解消できることを明らかにした.

一方で,システム要求の定義やシステム構造の説明,さらにはデータ取得といったデザインプロセスにおいては,対象システムやそこに含まれるステークホルダーの特徴によって異なる難しさが存在することが明らかになった.現時点では,これらの知見を体系化することはできていないが,ステークホルダーとの対話を通して協力的な関係を構築することは確実に必要である.すなわち,社会課題におけるシステムデザインにおいて最も重要なことは社会と技術の両方の観点を行き来しながら,システム開発と評価を徐々に進めていくことにあるといえる.今後は,さらなる現場実践を継続していく.そして,数理やAIの技術を用いた社会システムデザインの方法論的課題を探求していきたい.

本稿の執筆にあたり,富士通ソーシャル数理共同研究部門の活動を共に進めてきた九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 福本康秀先生,神山直之先生,群馬大学社会情報学部 吉良知文先生,富士通株式会社 岩尾忠重氏に深く感謝致します.また,ソーシャル数理の取り組みを支援していただいた株式会社富士通研究所 吉田宏章氏,岩下洋哲氏,岩根秀直氏,中尾悠里氏,山田広明氏,大輪拓也氏,山根昇平氏に感謝致します.

2011年 早稲田大学大学院創造理工学研究科博士課程修了.博士(工学).現在,株式会社富士通研究所主任研究員.社会課題解決に向けた数理技術開発やサービスマネジメントの方法論構築の研究に従事.

1991年 株式会社富士通研究所 国際情報社会科学研究所 入社. 1999年より2000年まで Universitaet Passau 数学・情報学部 客員研究員.2003年より2009年まで (独)科学技術振興機構 CREST 『数値/数式ハイブリッド計算に基づくロバスト最適化プラットフォームの構築』研究代表者.現在, 国立情報学研究所 客員教授, 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 訪問教授,及び,株式会社富士通研究所 人工知能研究所プロジェクトディレクター.数式処理・数理最適化・人工知能の研究,及び 数理に基づく社会問題解決方法の研究に従事.博士(情報理工学)