2014 年 100 巻 10 号 p. 1267-1273

2014 年 100 巻 10 号 p. 1267-1273

The effect of Mn addition on a brittle-to-ductile transition (BDT) in Ti added ultra-low carbon steels was investigated comparing with the effect of Ni on it. The effects of Mn on the temperature dependences of 0.2% proof stress, activation volume and effective stress in Ti added ultra-low carbon steels were nearly the same as those of Ni. The decrease in the activation energy of dislocation glide with Mn content was also nearly the same amount as that with Ni, indicating that dislocation mobility relating to thermally activated process was increased with Mn addition. The temperature dependence of absorbed impact energy showed that the BDT temperature increases with the Mn content. The fraction of inter-granular fracture surface increased with Mn content suggesting that Mn decreases the surface energy for inter-granular fracture, which controls the BDT temperature. Those results suggest that Mn has a potential to improve low temperature toughness when grain boundaries are strengthened enough. The effect of Mn addition on the temperature dependence of absorbed fracture energy in no Ti-added ultra-low carbon steels was also presented.

Mnは鉄鋼中の主要5元素の一つであることは言うまでも無く,組織の微細化や強度上昇などに寄与し鉄鋼材料の設計において重要な元素の一つである。Mnが鋼の力学的性質に与える影響に注目してみた場合,Niとの類似性が報告されている。例えばOkazaki1)はFe-1at.%NiおよびFe-1at.%Mnにおける降伏応力の温度依存性を測定し,両者ともに室温で固溶硬化,低温域で固溶軟化を示すことを明らかにした。ここで見られる低温域での固溶軟化は,その温度域においては元素添加によって転位易動度が上昇していることを示唆している。筆者らは,この転位易動度の上昇が鋼の変形挙動に大きく影響を及ぼしていると考え,Ni添加による鋼の脆性−延性遷移(BDT:brittle-to-ductile transition)*1温度低下はNi添加による転位易動度増加によって説明できることを明らかにした2)。このことは,Ni添加と同様に低温で固溶軟化を引き起こすMn添加も鋼のBDT温度を低下させるのではないかと期待させる。しかし,Mn添加による靭性への影響については未だ定かでは無く,研究者によりその効果への見解が異なっている3,4,5,6)。例えばJolly3)は炉令したフェライト単相鋼にMnを添加した場合,BDT温度はMn濃度1.8 mass%までは僅かに上昇するのに対し,セメンタイトを含有するフェライト鋼では逆に低下することを示している。一方,Yamanaka and Kobayashi4)はMn濃度が2 mass%の時に遷移温度は最低となり,その後上昇し続けることを示している。このときの組織は,低Mn鋼では等軸フェライトが支配的であったのに対し,3 mass%ではマッシブフェライトが支配的となり,4.8 mass%ではマッシブフェライト組織中にラスマルテンサイト組織も混在することが報告されている。このようにMn添加の組織特性への影響は複雑で,結晶粒微細化のみならず,ミクロ偏析部へのMnの濃化,介在物の形態変化,粒界破壊感受性の上昇など多岐に渡っている。そして,そのことが,Mnが靭性に与える影響の本質を理解することを難しくしている。

*1 一般には延性−脆性遷移(DBT:ductile-to-brittle transition)と呼ばれている。0 Kを基準に考えるとフェライト鋼は本質的には脆性であり,温度上昇と供に転位運動が活発化して靱性が向上すると言う観点から,本論文では脆性−延性遷移とする。

そこで,本研究ではMn添加量を変化させる一方で結晶粒径をほぼ一定にそろえたフェライト単相鋼を用いることにより,固溶元素としてのMnがフェライト鋼のBDT挙動に及ぼす影響を明確化することを試みた。そしてその発現機構を転位易動度の観点から考察した。本論文では,まずMn添加が転位易動度に及ぼす影響をNi添加のそれと比較し検討することを目的として,Ti添加極低炭素鋼をベースとしてそれにMnあるいはNiを添加した場合の降伏応力の温度依存性を示す。次に衝撃試験により測定したMn添加に伴うBDT温度の変化を明らかにする。さらにその破面観察結果を基にMn添加に伴う破壊形態の変化(粒界破面率の割合)について述べる。そしてこれらの結果を踏まえて,Mn添加のBDT挙動への影響を明らかにすべく,転位動力学計算を用いてBDT曲線を再現する。そこでは特に粒界破壊表面エネルギーの変化がBDT挙動に与える影響を考察する。そして最後に,固溶炭素が粒界強度を上昇させることに着目し,Ti無添加極低炭素鋼をベース材として,Mnを添加した時のBDT温度の変化を調べ粒界エネルギーの変化がBDT挙動に与える影響について考察する。

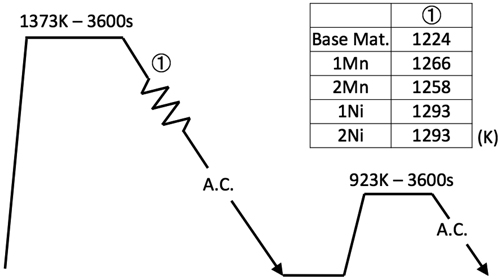

本研究ではまずTable 1に示すように,Ti添加極低炭素鋼をベースとして,Mn濃度が0, 1, 2 mass%および比較材としてNi濃度が1, 2 mass%となる5種類のフェライト単相鋼とTiを添加しない極低炭素鋼および,それにMnを1 mass%,2 mass%,Niを1 mass%,2 mass%それぞれ添加した計10種類のフェライト単相鋼を用いた。以降,それぞれの試料をBase material,1Mn,2Mn,1Ni,2Ni,LCBase,LC1Mn,LC2Mn,LC1Ni,LC2Niと称する。Ti添加極低炭素鋼の熱処理過程はFig.1に示す通りで,Tiを添加しない極低炭素鋼においてはLCBaseのみ1209 Kで,他の鋼種は1293 Kで熱間圧延を施した後に空冷した。なお,上記のような鋼成分および熱履歴とすることで,いずれの鋼種においても明瞭なセメンタイトの存在しないフェライト単相組織が得られていることを光学顕微鏡により確認した。得られた結晶粒径はBase material,1Mn,2Mn,1Ni,2Niがそれぞれ58,53,54,77,53 µmでほぼ一定,LC1Mn,LC2Mn,LCBase,LC1Ni,LC2Niがそれぞれ91 µm,59 µm,147 µm,86 µm,78 µmであった。なお,Ti添加極低炭素鋼中の炭素は,ほぼ全て微細炭化物として存在していると考えられる。

| C | Si | Mn | P | S | Ni | Ti | Al | N | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Base Material | 0.0019 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | 0.03 | 0.03 | < 0.001 |

| 1Mn | 0.0019 | < 0.01 | 0.99 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | 0.03 | 0.03 | < 0.001 |

| 2Mn | 0.0021 | < 0.01 | 1.96 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | 0.03 | 0.03 | < 0.001 |

| 1Ni | 0.0021 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | < 0.001 |

| 2Ni | 0.0017 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | < 0.001 |

| LCBase | 0.0017 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | < 0.002 | 0.03 | < 0.001 |

| LC1Mn | 0.0018 | < 0.01 | 0.97 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | < 0.002 | 0.03 | < 0.001 |

| LC2Mn | 0.0018 | < 0.01 | 1.95 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | < 0.002 | 0.03 | < 0.001 |

| LC1Ni | 0.0019 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | 1.01 | < 0.002 | 0.03 | < 0.001 |

| LC2Ni | 0.0019 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | 2.02 | < 0.002 | 0.03 | < 0.001 |

Heat treatment diagram employed in this study.

引張試験に供する小型試片は,平行部が長さ8 mm,幅2 mm,厚み0.9 mmとした。なお,試験片の平行部片面には歪みゲージを接着し,試料の平行部における歪みを直接計測した。初期歪速度は4.2×10−4 s−1とし(クロスヘッド速度:0.2 mm/min),92 K~350 K間の種々の温度で破断に至るまで引張試験を行った。次に,引張試験と同様の試料を用い,各温度で歪速度急変試験を行った。このとき,急変後の歪速度は初期歪速度の10倍とした。吸収エネルギーの測定には,撃芯に歪ゲージを装着した計装化衝撃試験機を用いた(タナカ MIT-D05KJ型)。なお,試験片のサイズは1×1×30 mm3とし,湿式研磨および電解研磨を施した後に,試料の1面に深さ0.3 mmのVノッチを導入し,支持点間距離は18 mmとした。衝撃試験は133~233 Kの範囲で行い温度−吸収エネルギー曲線を得た。なお,撃芯の衝突速度は3.3×10−1 ms−1とした。試験後,試料の破面およびノッチ近傍における試料側面のSEM観察を行った。また,粒界破面率は画像解析ソフト(ImageJ)を用い,SEM写真で見られる2次元上の粒界破面面積を全破面面積で割って求めた。

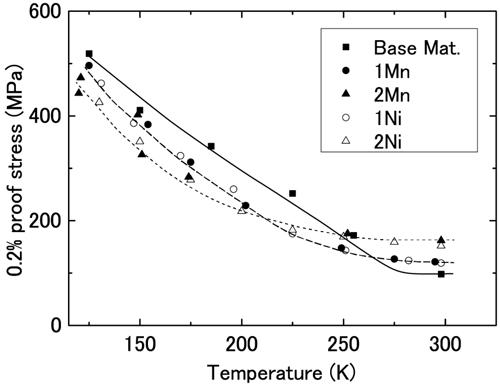

Mn添加に伴う,フェライト鋼中の転位易動度の変化を見積もるため,転位運動と密接に関係する0.2%耐力の温度依存性を測定した。Fig.2に,引張試験によって得られた0.2%耐力の温度依存性を示している。ここでは,今回試験を行ったTi添加極低炭素鋼(Base material, 1Mn, 2Mn)の結果に加えて前報2)で報告したTi添加極低炭素鋼にNiを添加した鋼の結果を併せて示す。なお,本研究で用いたBase materialは前報2)でのNi無添加試料とは粒径が異なる別の試料である。一般的なフェライト鋼で見られるように,0.2%耐力は温度の上昇とともに低下し,ベース鋼では300 K以上,1 Mnでは250 K以上,2 Mnでは225 K以上でほぼ一定となった(プラトー領域)。このプラトー領域における耐力はMn添加に伴って上昇しており,固溶硬化が見られる。低温域においては,Ni添加と同様にMn添加量に伴って0.2%耐力が低下しており固溶軟化現象が見られる。Ni添加に伴う低温域での固溶軟化現象は,転位易動度の増加7)によると考えられることから,Mn添加鋼で見られる低温域での耐力低下(固溶軟化)も,Mn添加による転位易動度の増加に起因することを示唆している。ここで,添加元素濃度が等しいMn鋼とNi鋼との結果を比較すると,全温度域において0.2%耐力の値がほぼ一致している。このことは,転位易動度の変化に関してMnはNiとほぼ同等であることを示唆している。そこで,各試料における転位移動の活性化エネルギーを求め,Mn添加による転位の易動度変化を明らかにするとともにNi添加鋼との比較を行った。

Temperature dependence of 0.2% proof stress of Mn or Ni added steels. The results from Mn and Ni in the same concentrations are on the same lines, showing the effect of Mn and Ni on the proof stress is equivalent.

転位移動の活性化エネルギーを求めるために,まず歪速度急変試験を行い,活性化体積を求めた。今,歪速度を

| (1) |

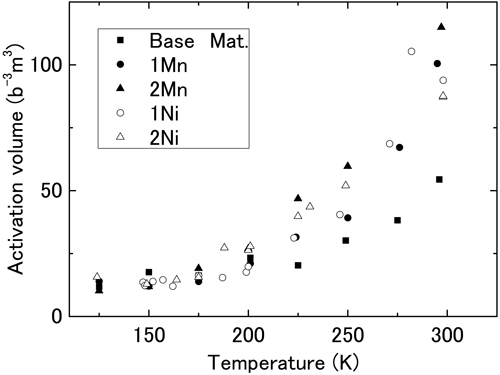

上式より求めた活性化体積の温度依存性をFig.3に示す。なお,図中のbはフェライト鋼のバーガースベクトルの大きさである。活性化体積の値は試験温度が低下するに連れて低下し,Mn添加鋼の値とNi添加鋼の値を比較しても両者に有意な差は認められなかった。このことは,Mn添加鋼とNi添加鋼で転位運動の素過程が同じであることを示している。次に,活性化体積の値は(1)式に加えて活性化エネルギーGと有効剪断応力τeの微小変化量とを用いて次式でも与えられる。

| (2) |

Temperature dependence of activation volume of Mn and Ni steels.

上式より,活性化体積を有効応力で積分することで,転位運動に必要な全エネルギーが求まる。なお,この値は有効応力の値が0の時の活性化エネルギーに対応する。ここで,本研究における有効剪断応力は,各温度での0.2%耐力をσ0.2,Fig.2で示したようにプラトー域での0.2%耐力をσathとして次式で求めた。

| (3) |

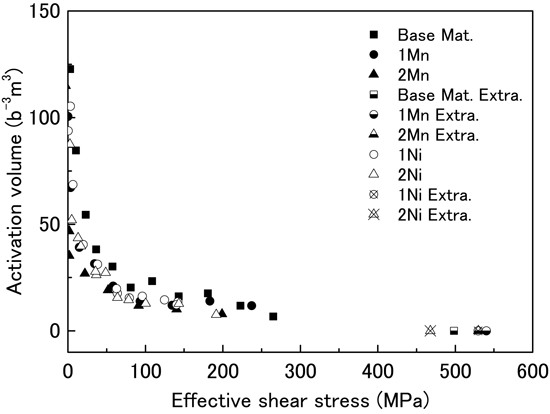

Fig.4に有効剪断応力と活性化体積の関係を示す。なお,本研究では有効剪断応力の実測値が77 Kでの値までしか得られていないため,有効剪断応力の最大値となるべき0 Kでの値は,Fig.2において耐力の温度依存性を2次近似し,その曲線を0 Kまで外挿して求めた。その結果,式(2)の積分値は,Base material,1Mn,2Mn,1Ni,2Niにおいてそれぞれ0.71eV,0.63eV,0.45eV,0.63eV,0.45eVとなり,Mn添加もNi添加と同様に転位移動の活性化エネルギーの低下,換言すれば転位易動度を上昇させることが明らかとなった。また,Mn濃度の増加に伴う転位移動の活性化エネルギーの低下量はNi添加の場合とほぼ一致しており,Mn添加が転位の易動度を上昇させる効果はNi添加と同等であることを示している。このことは,Mn添加もNi添加と同様にBDT温度を低下させると期待される。そこで次に,種々の温度で衝撃試験を行い,吸収エネルギーの温度依存性を求め,Mn添加がBDT挙動に与える影響を明らかにした。

Activation volume versus effective shear stress. The values of the effective shear stress at the activation volume of 0b3 are obtained from extrapolation of the proof stress shown in Fig.2.

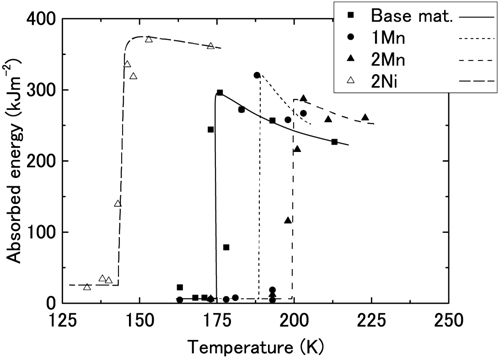

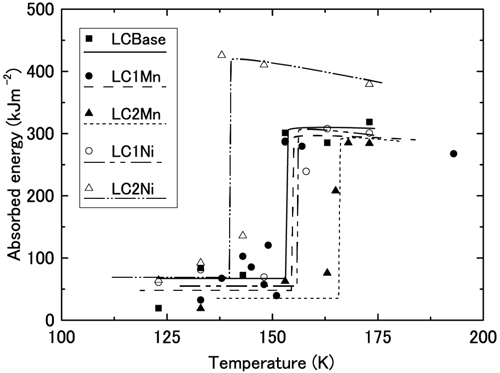

Fig.5に衝撃試験により求めた吸収エネルギーの温度依存性を,Ni添加鋼の結果とともに示す。2Ni添加鋼は,Base materialと比べて遷移温度が低下しているが,1Mn,2Mnにおける遷移温度は188 K,199 KとなりBase materialと比べて上昇している。このようにNiおよびMnは供に転位易動度を上昇させ,且つその効果が同等であるにも拘わらず,添加量の増加に伴うBDT温度の変化は逆となっている。鋼へのAl添加で見られた遷移温度の上昇は,著しい非熱的応力の上昇によって引き起こされたものであったが8),Mn添加に伴う非熱的応力の増加量はFig.2で示したとおり,Ni添加に伴う増加量に等しいことから,Mn添加はAl添加と根本的に異なるメカニズムによって遷移温度を上昇させていると考えられる。破壊靭性に大きく影響を与える因子は大きく二つに分けられ,その一つはこれまで述べた応力集中部での塑性緩和能力であるが,もう一つは破壊表面エネルギーである9)。即ち,Mn添加によって破壊表面エネルギーが低下するならば,それに伴って遷移温度が上昇することになる。そこで次に,破断後の試料破面をSEM観察し,Mn添加に伴う破壊形態の変化を明らかにした。

Temperature dependence of absorbed energy of Base material, 1Mn, 2Mn and 2Ni, respectively. The BDT temperature increases with the Mn content.

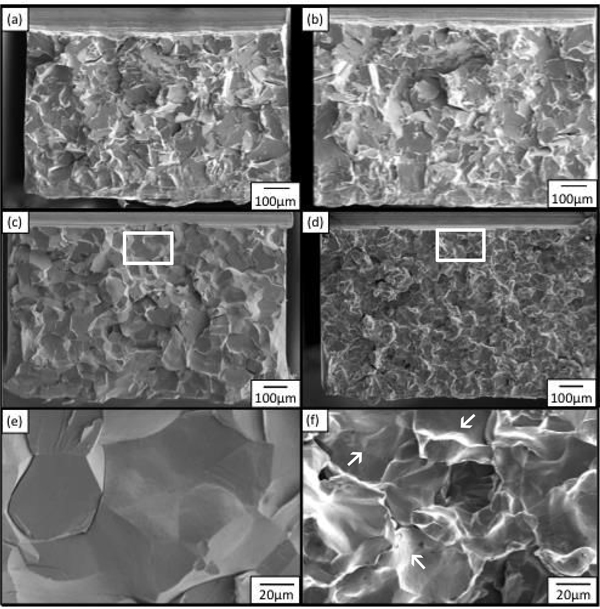

Fig.6(a),(b)に1Ni,2NiをそれぞれのBDT温度付近である180 K,133 Kで破断させた試料破面のSEM像を示す。何れの試料も劈開破壊が支配的であり遷移温度の変化は転位易動度の変化が支配的である2)。Fig.6(c),(d)にBase materialおよび2Mnをそれぞれ171 K,173 Kで破断させた試料破面のSEM観察像を示す。なおFig.5から分かるように,この試験温度は何れの試料においても吸収エネルギー曲線上では下棚部での温度である。Base materialでは粒界破壊と劈開破壊が混在しており,粒界破面率は74%であった。一方,2Mnでは,Base materialと比べ粒界破壊を起こす粒の割合が上昇し,粒界破面率は93%となった。このことは,MnはNiと異なり粒界破壊エネルギーを低下させ粒界破壊を促進させると言うことを示唆している。ここで更に,Fig.6で示した破面に見られる粒界破面の形態に着目すると,Base materialにおける個々の粒は殆ど変形せず扁平であるのに対し,2Mnではそれぞれの粒が大きく変形している。またFig.6(f)中の矢印で示すように,2Mnでは粒表面にすべり帯のトレースも数多く観察された。これらの事実は,2Mnでは下棚部であっても活発なすべり変形が生じていることを示しており,Fig.4で示したMn添加による転位易動度の増加,即ち低温での転位運動の活発化の傍証であると言える。以上の結果を踏まえ,Mn添加に伴う粒界破壊と遷移温度の上昇について次に考察する。

(a) and (b) show SEM images of fracture surfaces of 1Ni and 2Ni tested at 180 K and 133 K, respectively, exhibiting cleavage fracture. (c) and (d) show SEM images of fracture surfaces of 0Mn tested at 171 K and that of 2Mn tested at 173 K, respectively, exhibiting inter-granular fracture. (e) and (f) show enlarged images of the area surrounded by the rectangles in (c) and (d), respectively.

破壊靭性値は破壊表面エネルギーと,転位による塑性緩和能力に依存し次式で表される10,11,12)。

| (4) |

ここで,Eはヤング率,νはポアソン比,γは破壊表面エネルギー,kDは転位による応力拡大係数である。式(4)の右辺第一項は結合性に,第二項は転位による亀裂先端の応力集中緩和能力にそれぞれ関連する。第一項の変化は一見破壊靭性値に大きな影響を与えないように思われるが,その僅かな変化でも破断に至るまでに亀裂先端から発生・運動しうる転位の数が大きく変わるため,結果として応力集中緩和量が変化し破壊靭性値も大きく影響を受ける9)。

ここで,(4)式中の破壊表面エネルギーは材料が粒界破壊または粒内破壊を起こす場合でそれぞれ異なり,

| (5) |

で与えられる。但し,γscは劈開面の破壊表面エネルギー,γsiは粒界面が自由表面になったときの粒界破壊表面エネルギー,γgbは破壊前の粒界エネルギー,∆γgbは元素添加による破壊前の粒界エネルギーの変化量である。ここで,粒界破壊および粒内破壊の条件は以下で与えられる。

| (6) |

なお∆γgbは粒界における原子間の結合性の変化以外にも依存している。本項で想定する∆γgbは,元素添加に伴って生じたエネルギー変化の総和とする。まず添加元素が一切無い(∆γgb=0)理想的な純鉄におけるΣ3{112}対応粒界について考察する。ここでΣ3{112}対応粒界を選択した理由は,後述するがTi無添加極低炭素Mn鋼において引張変形後に双晶界面で顕著な剥離が見られたことによる。

Σ3{112}対応粒界の粒界エネルギー13)は0.267 J/m2,{112}面の表面エネルギー14)が2.589 J/m2であることから,Σ3{112}対応粒界の粒界破壊表面エネルギーは(5)式より

| (7) |

となる。いま,劈開面である{100}面の表面エネルギーを2.222 J/m2とすると14),2γsc<2γsi−∆γgbとなるため,純鉄の場合にはΣ3{112}対応粒界では破壊せず粒内破壊を起こす。

ここで,Σ3粒界で粒界破壊を起こすようになる条件は,式(6)より

| (8) |

であるから,(8)式より0.467 J/m2<∆γgb,∑3{112}となる。Ti添加極低炭素鋼では,Mn添加により粒界破壊が促進されたことから,Mnは∆γgb,∑3{112}を増加させ,その結果としてΣ3{112}対応粒界の粒界破壊エネルギーを減少させると期待される。Geng15)らはbcc鉄中に溶質元素を添加した際の,粒界の体積変化,粒界の結合エネルギーの変化,溶解熱,元素の溶質と単体状態を比較した際のエンタルピー変化を用いて脆化度を定義し,種々の元素とΣ3{111}対応粒界における脆化度との関係を求めた。その結果,Mnの脆化度は約0.58 J/m2となり粒界破壊を促進させると予測している。この脆化度と(7)式で得られた値とは物理的に全く同じものでは無いが,ともに脆化を表すエネルギーとして考えると両者は近い値を示しており興味深い。

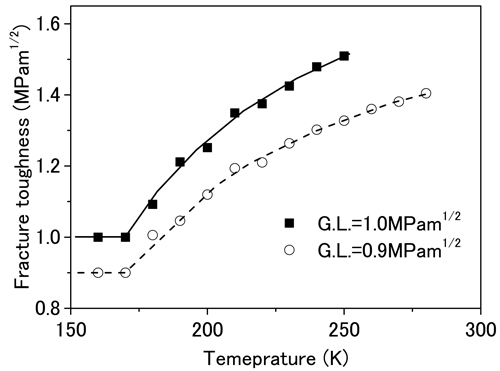

次に,Mn添加に伴う粒界エネルギーの変化がBDT挙動に与える影響を考察する。Mn添加に伴う粒界破壊表面エネルギーの低下は,(4)式において右辺第一項(Griffith level)の低下に対応する。そこで,破壊靭性値の温度依存性を二つのGriffith levelを用いて離散型転位動力学シミュレーションにより求めた。なお,計算手法の詳細は文献16,17)を参照されたい。ここで,(4)式の右辺第一項におけるE,ν,γの値をそれぞれ210 GPa,0.293,2.222 J/m2として計算すると純鉄のGriffith levelの値は1.0 MPa・m1/2となる。この結果と,Mn添加に伴う結合性の低下を反映させるためGriffith levelを0.9 MPa・m1/2として計算した破壊靭性値の温度依存性をFig.7に示す。破壊靭性値が上昇し始める温度およびBDT曲線は,Griffith levelの低下に伴いいずれも高温度側に遷移しており,Griffith levelの低下,換言すれば結合性の低下はBDT温度を上昇させる。以上より,粒径をほぼそろえたTi添加極低炭素鋼において見られたMn添加によるBDT温度上昇はMn添加による粒界破壊強度の低下,即ち粒界における粒界破壊表面エネルギーの低下に起因すると結論づけられる。

Temperature dependence of fracture toughness calculated using discrete dislocation dynamics with the Griffith levels of 1.0 MPam1/2 and 0.9 MPam1/2, respectively. BDT curves moves to the higher temperature with the decrease in the Griffith level.

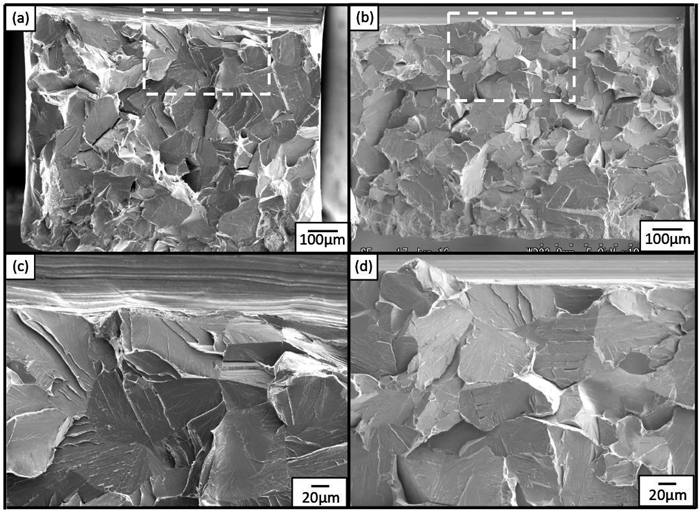

3・1項で示したTi添加極低炭素鋼ではほとんど全ての炭素原子は析出物として存在しているため,粒界の結合エネルギーに対する炭素の影響は考慮しなくて良いと考えられる。そこで元素添加によって粒界破壊表面エネルギーを上昇させることが出来ればMn添加による粒界破壊表面エネルギーの低下を補うことができるようになるため,遷移温度の低下が期待される。そこで次に,Tiを添加していないLCBase,LC1Mn,LC2Mnを用い炭素の粒界偏析18)によって(6)式中の∆γgbを低下させた試料における衝撃吸収エネルギーの温度依存性を測定した。Fig.8(a),(b)に133 Kで衝撃試験を行ったLC1Mn,LC2Mnの破面を示す。なお,(c),(d)はそれぞれ(a),(b)中の点線で囲まれた領域の拡大像である。粒界破面率は(a),(b)でそれぞれ5%,7%となり,どちらの試料においても劈開破壊が支配的であった。これは,炭素の粒界偏析によって粒界破壊表面エネルギーが上昇したために粒界破壊が抑制された結果であると考えられる。

SEM images of fracture surfaces of ultralow carbon steels whiteout Ti in brittle manners. (a) and (b) show the fracture surfaces of LC1Mn steel tested at 133 K and LC2Mn steel tested at 133 K, repsectively. (c) and (d) show enlarged images of the area surrounded by the rectangles in (a) and (b), respectively.

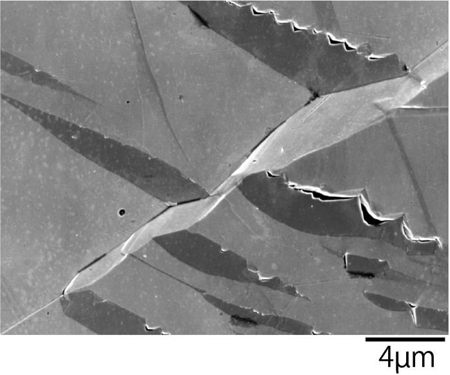

これらの試料を用いて測定した吸収エネルギーの温度依存性をFig.9に示す。比較のためにLCBase,LC1Ni,LC2Niの結果も併せて示す。まず,遷移温度はLC2Niが最も低く,LC2Mnが最も高くなっている。しかしLC1Mn,LC2MnにおけるBDT温度はFig.5で示した1Mn,2MnのBDT温度と比べて低下しており,同じMn濃度で比較してもそれぞれ約40 K低下している。 なお,LCBaseのみ粒径が若干大きいが,LCBase,LC1Ni,LC1MnのBDT温度はほぼ等しいことは,わずかにCの固溶量が残るTi無添加極低炭素鋼では,添加元素濃度は1 mass%程度まではBDT温度への寄与が小さいことを示している。LC2MnのBDT温度は上昇しているが,この理由としてFig.5で示したようにMn添加によって粒界破壊エネルギーが減少し,粒界破壊の靭性値が低下したことが考えられる。このことを実験的に示すために,LC2Mnを77 Kにおいて引張試験に供した。この際,負荷応力が600 MPaに到達した時点で除荷した。Fig.10に除荷後室温にて観察した試料側面のSEM像を示す。ここで注目すべき点は,双晶界面で剥離が生じていることである。双晶界面はΣ3粒界であり変形中に生じた新たな粒界(双晶界面)が脆いことを示している。なお,本実験では試料を液体窒素内で短時間に変形させており,試験中にMn原子が双晶界面(Σ3粒界)まで引張試験中に拡散したとは考え難い。したがって,粒内に固溶しているMnが粒界破壊表面エネルギーの低下に直接寄与している可能性がある。Fig.10で示した様に変形中に生じた双晶界面で大きな剥離が生じていることから,より直接的にはこれら変形双晶界面が破壊の起点として支配的となっている可能性も否定できない。このことをより確かにするためには,Mnのミクロ偏析状態や破面の詳細な解析を行い破壊の起点が粒界・粒内の何れにあるのかを同定することが必要となるが,今後の課題である。

Temperature dependence of absorbed energy obtained from LCBase, LC1Mn, LC2Mn, LC1Ni and LC2Ni, respectively. The BDT temperatures decreased from 1Mn and 2Mn. The effect of carbon on the BDT is dominant up to the Ni or Mn content of no more than 1 mass% among the samples with nearly the same grain sizes.

SEM image of deformation twins in LC2Mn after tensile test at 77 K. The applied stress was terminated at the applied stress of 600 MPa.

固溶元素としてのMnがフェライト鋼のBDT挙動に及ぼす影響を明確化するため,粒径をほぼそろえたTi添加極低炭素鋼における降伏応力の温度依存性,衝撃吸収エネルギーの温度依存性を求め,Mn添加が転位易動度に及ぼす影響をNi添加鋼およびTi無添加極低炭素鋼と比較し検討した。その結果以下の結論を得た。

(1)Ti添加極低炭素鋼をベースとするフェライト単相鋼にMnを添加すると室温では固溶硬化,低温では固溶軟化を示した。またMn添加による0.2%耐力の変化はNi添加による変化とほぼ同程度であった。

(2)各温度における活性化体積と有効応力から転位移動の活性化エネルギーを求めた。その結果,Mn添加に伴う活性化エネルギーの変化量もNi添加とほぼ同程度であった。このことは,Ni添加と同様にMn添加でもフェライト中の転位易動度は上昇していることを示している。

(3)結晶粒径をほぼそろえたTi添加極低炭素鋼において,Mn添加量の増加に伴い転位易動度が増加するにも拘わらずBDT温度は上昇した。これはMn添加に伴う粒界破壊表面エネルギーの低下によって説明できる。

(4)粒界強度の変化がBDT挙動に与える影響を明らかにするため,離散型転位動力学計算を用いてBDT曲線を再現した結果,粒界破壊表面エネルギーの低下,すなわちGriffith levelの低下はBDT温度の上昇を引き起こすことが示された。

(5)固溶炭素により粒界を強化しTi無添加極低炭素Ni鋼およびMn鋼を用いて衝撃試験を行った結果,BDT温度はTi添加極低炭素鋼と比べ全体的に低下した。また,Ti無添加極低炭素鋼におけるBDT温度はMnおよびNi添加量が1 mass%程度まではほぼ一定となり,2 mass% Ni鋼 では低下, 2 mass% Mn鋼では上昇した。本鋼種におけるNiとMn添加による遷移温度変化の相違は変形双晶界面での亀裂発生がその要因となっている可能性があり,メカニズムの詳細は今後の検討課題である。