2014 年 100 巻 9 号 p. 1165-1171

2014 年 100 巻 9 号 p. 1165-1171

Fe-25Cr-1N-0, 2, 5Mn mass% alloys were subjected to isothermal heat treatment, and their microstructure formation and phase transformation behavior were investigated in order to clarify the effect of Mn addition on the transformation mechanism of high nitrogen austenite. Microstructure observation for the 1073 K heat-treated specimens revealed that the Fe-25Cr-1N alloy exhibited (α+Cr2N) lamellar eutectoid structure, while the Fe-25Cr-1N-2Mn and -5Mn alloys did finer (α’(or retained γ)+Cr2N) lamellar structure as well as (α+Cr2N) lamellar eutectoid structure. It was suggested that the (α’+Cr2N) lamellar structure had been formed through γ1→γ2+Cr2N cellular precipitation followed by martensitic transformation of γ2 on cooling to ambient temperature. Nitrogen concentration in untransformed austenite in the Fe-25Cr-1N-2Mn and -5Mn alloys was continuously decreased with progressing of (γ+Cr2N) cellular precipitation due to nitrogen long-range diffusion from untransformed austenite to (γ+Cr2N) cellular structure. As a result of decreased nitrogen concentration in untransformed austenite, transformation mechanism switched from (γ+Cr2N) cellular precipitation to (α+Cr2N) eutectoid transformation.

Niフリー高窒素オーステナイト系ステンレス鋼として知られているFe-Cr-Mn-N系合金は,窒素の固溶により高強度かつ高耐食性を有しており1,2),構造用高強度非磁性鋼,Niアレルギーを起こさない生体材料としての応用が期待されている。しかし,本合金のオーステナイト組織は熱的に不安定であり,熱処理や溶接後の冷却速度が不十分であると窒化物の析出やオーステナイトの分解が生じ3),脆化や耐食性の劣化を引き起こすという問題点がある。一方,この性質を逆に有効利用して機械的性質を改善する手法として,分解したオーステナイトの逆変態処理による結晶粒微細化法も提案されている4)。以上のような工業的重要性の観点から,高窒素オーステナイトの相変態挙動に関する研究は過去にも実施されてきたが,その相変態機構やそれに及ぼす合金元素の影響は必ずしも明らかになっていない。

著者らは,Mnを含有しないFe-25mass%Cr-1mass%N(以下,化学組成はmass%を示す)合金の恒温変態挙動について調査し,本鋼のオーステナイトを1000 K付近で恒温保持すると,共析変態によりフェライトとCr2Nへの分解が生じ,Fe-C合金におけるパーライトに類似したラメラ組織が形成されることを明らかにした5)。一方,Mnが添加された各種のFe-Cr-Mn-N合金においても恒温変態によってラメラ状窒化物の析出が生じることが報告されている6,7,8)。しかしながら,このFe-Cr-Mn-N合金で形成されるラメラ組織内の母相はfcc相であり,Fe-Cr-N合金における共析変態とは本質的に異なるγ1→γ2+Cr2Nセル状析出9)が生じたと判断される。なお,γ1とγ2はいずれもfcc構造を有するオーステナイトであるが,窒素濃度の違いがあるため添え字によって区別している。このようなセル状析出はFe-Cr-Ni-N系合金においても確認されており10),MnやNiなどのオーステナイト安定化元素の添加が相変態機構を共析変態からセル状析出に変化させたと考えられるが,本系合金における相変態機構と合金元素濃度の関係が系統的に調査された例はない。

本研究では,Niフリー高窒素オーステナイト系ステンレス鋼の相変態機構に及ぼすMn濃度の影響を明らかにするため,Mn量を変化させたFe-25Cr-1N-Mn合金を作製し,恒温変態に伴う組織変化および相変態挙動について調査を行った。そして窒素の拡散および分配挙動,形成組織の結晶学的特徴の観点から相変態機構について考察した。

供試材として,Mn量を0,2,5%に変化させた25Crフェライト系ステンレス鋼を母材とし,それらに固相窒素吸収法(高温N2ガス雰囲気での熱処理11))を適用して窒素を添加した試料を使用した。固相窒素吸収処理で母材へ吸収されるNの平衡量はMnとCr濃度で決定され11),さらに圧力の1/2乗に比例することが明らかとなっている(Sievert’s law12))。そこで,すべての鋼種で窒素量を一定とするためMn量に応じて窒素分圧をそれぞれ0.100,0.085,0.067 MPaと変化させ,1473 Kで86.4 ksの固相窒素吸収処理を行い,窒素を平衡量まで吸収させた。以上のように作製したFe-25Cr-0, 2, 5 Mn-1.1 N合金(0Mn鋼,2Mn鋼,5Mn鋼)の化学組成をTable 1に示す。窒素吸収処理後の試料は,全ての合金でオーステナイト単相組織を形成していた。次いで,0Mn鋼,2Mn鋼,5Mn鋼をそれぞれ973~1173 Kで0.1~21.6 ksの恒温保持後水冷した。

| N | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Fe | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 Mn steel | 1.11 | 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 25.11 | < 0.01 | Bal. |

| 2 Mn steel | 1.14 | 0.021 | 0.33 | 1.99 | 0.49 | 24.93 | 0.09 | Bal. |

| 5 Mn steel | 1.13 | 0.002 | < 0.01 | 5.09 | < 0.01 | 24.99 | < 0.01 | Bal. |

組織観察には光学顕微鏡(光顕),透過型電子顕微鏡(TEM),電解放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)を使用した。結晶方位解析にはFE-SEMに搭載された方位像顕微鏡(OIM)を用いた後方散乱電子線回折(EBSD)法を用いた。窒素濃度分布解析には電子プロ―ブマイクロアナライザ(EPMA)を使用した。光顕およびSEM観察用の試料については,エメリー紙による湿式研磨およびアルミナ懸濁液によるバフ研磨後,数滴の塩酸を加えた3%ピクリン酸アルコール溶液で腐食を行い作製した。TEM観察用薄膜試料については,バルク材から放電加工により切り出したφ3 mmの試料を厚さ0.1 mmまで湿式研磨後,10%過塩素酸−90%酢酸混合溶液を用いたツインジェット研磨法により作製した。EBSDおよびEPMA解析には,湿式研磨後にダイヤモンド研磨およびコロイダルシリカ研磨により仕上げた試料を用いた。相の同定にはX線回折法(Co-Kα)を用いた。X線回折用の試料については,光顕観察の場合と同様に研磨した後,リン酸クロム酸溶液(H3PO4:500 g+Cr2O3:250 g)を用いた電解研磨により作製した。各試料のオーステナイトからマルテンサイトへの変態開始温度(Ms点)および変態終了温度(Mf点)を測定するため熱膨張試験を行った。試験には幅8 mm,高さ10 mmのサイズに切り出した試料を用い,アルゴンガス雰囲気中にて100 K/minで1073 Kまで昇温後0.6~10.8 ksの恒温保持,次いで10 K/minで253~273 Kまで冷却される際の試験片長さの変化から変態点を測定した。試料の硬さ測定にはマイクロビッカース硬さ試験機(AKASI MICROHARDNESS)を使用し,光顕観察の場合と同様の研磨を施した試料について,荷重0.49~2.94 N,負荷時間15 sの条件で測定を行った。

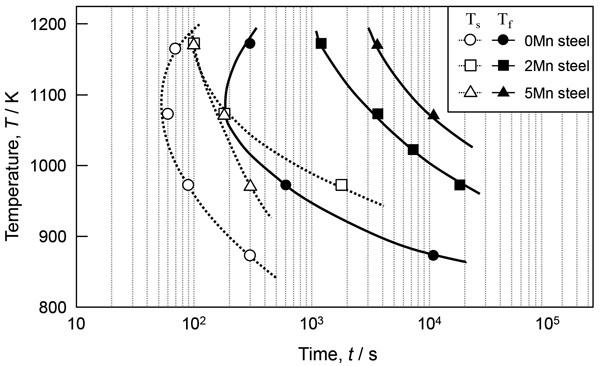

Fig.1は,1073 Kで種々の時間恒温保持した試料の光顕組織を示している。写真中の白い領域は未変態オーステナイトに,黒い領域は変態生成物にそれぞれ対応している。いずれの鋼種においても,変態生成物はオーステナイト粒界上から優先的に核生成する傾向にあるが,0Mn鋼に関しては粒内でも塊状の析出が確認される。変態挙動に若干の差異はあるものの,いずれの試料においても最終的には相変態が完了し,試料全面が変態生成物で覆われるようになる。Fig.2は,恒温変態が完了していた各試料のX線回折より得られた回折パターンを示す。いずれの鋼種においても時効前に存在していたオーステナイト相は消失,または減少しており,それに代わってフェライト相と窒化物(Cr2N)相が析出していることがわかる。5Mn鋼(c)においては変態が完了しているにも関わらずオーステナイト相のピークが表れているが,この理由については,後述するように,オーステナイト(γ1)から窒素濃度の異なるオーステナイト(γ2)とCr2Nがセル状に析出し,そのγ2が検出されたものである。Fig.3は,種々の温度,時間で恒温保持を行った試料の光顕観察結果をもとに作成した恒温変態線図(Time-Temperature-Transformation diagram;TTT図)を示している。0Mn鋼のTTT図は明瞭なC曲線を呈しており,1100 K付近にnoseが存在していることがわかる。一方,2Mn鋼および5Mn鋼ではnoseは確認できなかったが,保持温度の低下に伴い変態開始時間(Ts)および終了時間(Tf)が長時間側に移行している。ここで,Mn量の増加に伴い変態完了を示すTf線が長時間側に大きく移行しており,Mn添加によって変態の進行が遅延されることがわかる。ただしTs線に関しては低温側で逆転が生じており,2Mn鋼のTs線が5Mn鋼のそれより長時間側に存在している。この理由は定かではないが,Table 1に示すように2Mn鋼ではNi,Si,Moなどの合金元素量が他の鋼種と比べてやや高めであり,これらの微量合金元素が変態開始を遅らせた可能性がある。

Optical micrographs of the specimens isothermally heat-treated at 1073 K for various time.

X-ray diffraction patterns in the specimens in which transformation has completed.

TTT diagrams of the 0Mn, 2Mn and 5Mn steels.

Fig.4は,1073 Kにおける恒温変態終了後の各試料のSEM組織を示す。いずれの鋼種においてもラメラ組織を形成していることが分かるが,それぞれの鋼種で析出相の分布には明瞭な差異が見られる。0Mn鋼(a)で観察される均一なラメラ組織は,Nakadaらによって報告されている(α+Cr2N)共析組織4)に対応するが(ここでαはフェライトを示す),2Mn鋼(b)および5Mn鋼(c)については,図中に示す黒実線を境に組織が大きく異なっている。2Mn鋼(b)では,図中破線で示す旧オーステナイト粒界近傍の黒実線内部で微細なラメラ組織が,外部では粗大なラメラ組織が形成されている。5Mn鋼(c)では,微細ラメラ組織の領域と,ラメラ組織が形成されずに窒化物がまばらに分散している領域が混在している。各組織に対して硬さを測定した結果,粗大ラメラ組織の領域および窒化物がまばらに分散した領域の硬さは約3.0 GPaであった。これは,0Mn鋼の共析組織の硬さ3.0 GPaと同程度である。一方,微細ラメラ組織の領域の硬さは4.9 GPaであり,上述の共析組織に比べて著しく高い値を示すことがわかった。ここで,TEMによりラメラ組織内部の観察を行った結果をFig.5に示す。0Mn鋼(a)では試料全面で転位密度が低いフェライトを母相とする組織が観察され,本ラメラ組織が共析変態により形成されたことが再確認された。一方,2Mn鋼(b)および5Mn鋼(c)においても図中黒矢印で示すように粗大なラメラ組織内,ならびに窒化物がまばらに分散した領域では,0Mn鋼と同様に転位密度の低いフェライト組織が観察されるが,図中白矢印で示す微細ラメラ組織の領域では高密度の転位が観察される。この組織は,結晶構造がフェライト組織と同様にbccであったことから,恒温変態後の冷却時に生成したマルテンサイトであると推察される。そこで,恒温変態後の冷却時の変態挙動を調査した。各鋼種について1073 Kで恒温変態を完了させた後の冷却過程における熱収縮曲線をFig.6に示す。まず恒温変態を終了させた時点での1073 Kでの変位量(1073 K)に着目すると,鋼種によってその値が異なっており,Mn量が低いものほど大きくなっていることがわかる。これは体積膨張を伴うγ→α+Cr2N共析変態の割合が異なっていることに対応している。すなわち,0Mn鋼では試料全体が(α+Cr2N)組織となっているため,最も変位量が大きい。同鋼では,冷却過程で相変態は起こらないが,2Mn鋼および5Mn鋼では,いずれも冷却中に膨張が確認され,マルテンサイト変態を生じていることが確認された。各鋼のMs点およびMf点は,それぞれ2Mn鋼では500 Kおよび420 K,5Mn鋼では380 Kおよび280 Kと測定された。5Mn鋼については,Mf点が室温以下にあることから,Fig.2(c)のX線回折によって検出されたオーステナイト相はマルテンサイト変態せずに残留したオーステナイトであると理解できる。以上の結果より,(i)0Mn鋼の均一なラメラ組織および2Mn鋼における粗大ラメラ組織の領域ならびに5Mn鋼における窒化物がまばらに分散した領域は,いずれもγ→α+Cr2N共析変態により形成された組織であること,(ii)2Mn鋼および5Mn鋼における高密度の転位を有する微細ラメラ組織の領域は,γ1→γ2+Cr2Nセル状析出の後の冷却時にγ2相がマルテンサイト変態して形成された組織であると結論できる。

SEM images in the specimens in which transformation has completed. Broken and solid lines indicate prior austenite grain boundaries and boundaries between fine and coarse lamellar structures, respectively.

TEM images in the specimens in which transformation has completed. Solid lines indicate boundaries between fine and coarse lamellar structures.

Dilatometry curves for the specimens in which transformation has completed at 1073 K.

Fig.7は,1073 Kで0.3 ks保持した5Mn鋼のSEM組織(a)およびfcc相(b)とbcc相(c)の結晶方位マップを示している。SEM組織(a)より,黒破線で示した旧オーステナイト粒界上から生成したラメラ組織が,白破線まで成長していることがわかる。また同領域のオーステナイト相の結晶方位マップ(b)から,ラメラ組織内においてもほとんどのオーステナイトがマルテンサイト変態せずに残存しており,またそれが旧オーステナイト粒界を挟んで反対側の未変態オーステナイト粒と同一の結晶方位を有していることがわかる。これは,Fe-25Cr-20Ni-0.6N合金で生成する(γ+Cr2N)セル状析出物10)の結晶学的特徴と一致する。ここで,図中赤矢印で示すマルテンサイト(α’)およびオーステナイト(γ)について{110}α’,{111}γおよび{111}α’,{110}γの極点図をそれぞれ作成した結果,Fig.8に示すようにマルテンサイトとオーステナイトはKurdjumov-Sachs(K-S)関係((111)γ//(011)α’,[-101]γ//[-1-11]α’)13)を満たしていることがわかった。K-S関係はFe-C系合金のマルテンサイトで多く観察される結晶方位関係であり,本合金のセル状析出で生成する高窒素オーステナイトは,Cr2Nとラメラ組織を形成しているが,その結晶学的な特徴は一般的な炭素鋼マルテンサイトと同じであることがわかった。

SEM image (a), inverse pole figure maps of austenite (b) and ferrite (c) of the 5Mn steel with the isothermal heat treatment at 1073 K for 0.3 ks.

Pole figures of {011}α’, {111}γ and {111}α’, {110}γ of the 5Mn steel with the isothermal heat treatment at 1073 K for 0.3 ks.

Fig.9に恒温変態完了後の2Mn鋼のSEM組織(a)および結晶方位マップ(b)を示す。SEM組織(a)よりFig.4(b)と同様に粗大ラメラ組織の領域と微細ラメラ組織の領域が観察される。それぞれの領域の結晶方位マップ(b)に着目すると,粗大ラメラ組織の領域では結晶方位がほぼ同一であるのに対して,微細ラメラ組織の領域では結晶方位の異なる板状の結晶粒が微細に分散していることがわかる。すなわち,この結果は,(i)粗大ラメラ組織の領域に対応する共析組織が,比較的広い領域で同一のフェライト方位を有する共析ブロック14)から構成されること,(ii)微細ラメラ組織の領域に対応するマルテンサイト組織が,変態時に形成される微細なマルテンサイトブロック15)から構成されることを示している。

SEM image (a) and inverse pole figure maps (b) of the 2Mn steel with the isothermal heat treatment at 1073 K for 3.6 ks.

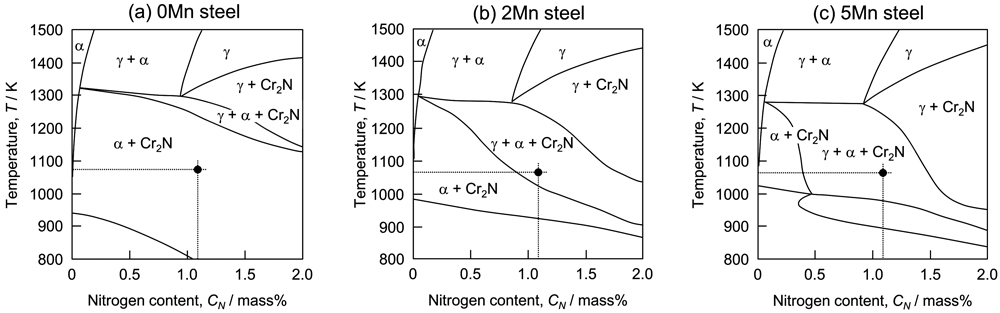

Fig.10にThermo-Calc(Database:SSOL2)を用いて作成したFe-25Cr-0Mn-N(a),Fe-25Cr-2Mn-N(b)およびFe-25Cr-5Mn-N(c)合金の平衡状態図を示す。いずれの鋼種においても(α+Cr2N)二相域,(γ+Cr2N)二相域および(γ+α+Cr2N)三相域が存在しているが,Mn量の増加に伴い(α+Cr2N)二相域が狭くなり,(γ+Cr2N)二相域および(γ+α+Cr2N)三相域が低窒素側へ拡がっている。つまり,本解析結果は,Mnの添加によってオーステナイトの安定領域で生じるセル状析出が起こり易くなることを示唆しており,実験結果とも一致する。本実験において,いずれの鋼種も窒素を約1.1%添加した試料を1073 Kで恒温保持しているため,0Mn鋼は(α+Cr2N)二相域,2Mn鋼および5Mn鋼は(γ+α+Cr2N)三相域にそれぞれ位置していることになる。Kikuchiらは,γ1→γ2+Cr2Nセル状析出の特徴として,変態部への窒素の吸い上げ,窒素の長距離拡散が生じることにより,未変態オーステナイト中の窒素濃度が低下することを報告している10)。そのような現象が生じると,オーステナイトの変態機構が変態の進行に伴い変化する可能性も考えられる。そこで,5Mn鋼の変態時における窒素の分布状態を調査した。Fig.11は,5Mn鋼の1073 K-0.6 ks恒温保持材のSEM組織と,SEM像中のLineに沿って測定したEPMA窒素濃度プロファイルを示している。なお,本実験で用いたEPMAのプローブ径は,約1 μmでありラメラ間隔に対して著しく大きい。そのため,析出部の窒素濃度は,オーステナイトあるいはフェライト中の窒素濃度ではなくCr2Nを含めた析出部全体の窒素濃度を表している。変態界面から離れた0~10 μmの未変態オーステナイト領域では窒素はほぼ均一に固溶しており,窒素濃度は添加量の1.1%にほぼ近い値を示している。それに対して,変態界面付近の10~16 μmおよび33~40 μmの未変態オーステナイト領域では窒素濃度が平均組成よりも低下しており,またγ2(α’)+Cr2Nラメラ領域内部では平均組成よりも窒素濃度が高くなっている。これは,未変態オーステナイト部からγ2+Cr2N部へ窒素が流入していることを示唆しており,本試料においても窒素の長距離拡散が生じていることを意味している。ここで,(α+Cr2N)領域に着目すると,窒素濃度が添加量よりも著しく低下していることがわかる。(α+Cr2N)共析変態がγ2+Cr2Nセル状析出の後に生じると考えれば,2Mn鋼および5Mn鋼における変態機構は,Fig.12に模式的に示すように説明される。恒温変態が始まると,まず初めにγ1→γ2+Cr2Nセル状析出により旧γ粒界に(γ2+Cr2N)ラメラ組織が形成される。この反応は長距離拡散によるラメラ組織内への窒素の流入を伴うため,変態界面近傍の未変態オーステナイト領域で窒素濃度が低下した窒素欠乏層が形成される(a)。セル状析出の進行により未変態オーステナイト部の窒素濃度が低下すると,変態界面での窒素濃度もさらに低下する(b)。そして界面近傍の未変態オーステナイトの安定度が損なわれるある組成にまで窒素濃度が低下した時点で,γ1→α+Cr2N共析変態による(α+Cr2N)ラメラ組織の形成が開始する。共析変態は,窒素の長距離拡散を伴うことなく進行し,(α+Cr2N)領域の平均窒素濃度がほぼ一定に維持されたまま変態完了に至る(c)。以上のようなセル状析出から共析変態への変態機構の遷移は,状態図の高窒素側にγ+Cr2N領域が存在し,低窒素側にα+Cr2N領域が存在するような合金系において発現する変態機構であると考えられ,セル状析出のみが生じる合金10)と異なり,全てのオーステナイトが変態を完了する点に特徴がある。

Equilibrium phase diagrams of Fe-25Cr-N-0Mn (a), -2Mn (b) and -5Mn (c) alloys.

Nitrogen concentration profile in the 5Mn steel with the isothermal heat treatment at 1073 K for 0.6 ks.

Schematic illustration showing the transformation mechanism in the 2Mn and 5Mn steel.

Mn量を0~5 mass%の範囲で変化させたFe-25Cr-Mn-1.1N合金の恒温変態に伴う相変態挙動および形成組織について調査し,高窒素オーステナイトの相変態機構に及ぼすMn添加の影響について考察を行った結果,以下の知見を得た。

1)Mnを添加していないFe-25Cr-1.1N合金は,恒温保持により共析変態を生じ,フェライトとCr2N からなるラメラ組織を生成する。Mn添加量の増加に伴い相変態は遅延し,形成される組織は(フェライト+Cr2N)共析ラメラ組織だけでなく,比較的ラメラ間隔が小さい(マルテンサイト+Cr2N)ラメラ組織も形成されるようになる。またFe-25Cr-5Mn-1.1N 合金には残留オーステナイトが存在する。

2)Fe-25Cr-2Mn-1.1NおよびFe-25Cr-5Mn-1.1N合金で観察される(マルテンサイト+Cr2N)ラメラ組織は,γ1→γ2+Cr2Nセル状析出反応による(オーステナイト(γ2)+Cr2N)組織の形成後,冷却時にγ2がマルテンサイト変態することによって形成される組織である。その際形成されるマルテンサイトは,母相γ2とK-S関係を有している。

3)Mn添加により出現するセル状析出は,長距離拡散による窒素の流入を伴うため,未変態オーステナイト部の窒素濃度は変態の進行と共に低下する。その結果,変態機構がセル状析出から共析変態へ遷移する。