2016 Volume 102 Issue 3 Pages 119-126

2016 Volume 102 Issue 3 Pages 119-126

Concentration boundary layer formed in the vicinity of copper anodic electrode having a shape with triangles aligning in line located in a transparent electrolyte aqueous solution was observed under the imposition of a static magnetic field to clarify the effect of vibrating electromagnetic force on the boundary layer. Two current patterns of DC current and superimposition of AC and DC currents were adopted. The concentration boundary layer thickness at the right and left sides of a valley between the triangles of the anodic electrode were not the same under the imposition of the DC current because of difference of electromagnetic force direction between on the right and left sides of the valley. On the left side of the valley, decrease of the brightness in the concentration boundary layer under the imposition of the DC current was larger than that under the imposition of the AC and DC currents where decrease of the brightness corresponded to the amount of reaction products. This is because the AC and DC currents mixed the dense and dilute liquids of divalent copper ion around there. On the contrary, decrease of the brightness in the concentration boundary layer under the imposition of the AC and DC currents was larger than that under the imposition of the DC current on the right side of the valley. The reason can be explained as follows. Because drastic dissolution of divalent copper ion from the electrode and a strong electromagnetic force were simultaneously excited, dense liquid was transported far away.

スラグ−メタル間界面反応に代表される高温環境下での液−液反応や固−液反応の多くは化学反応律速ではなく物質移動律速となることが知られている1)。このようなプロセスを高効率化するためには,フィックの第一法則2)より反応界面近傍の濃度勾配を大きくすること,つまり濃度境界層厚みを薄くすることが有効である。速度境界層厚みを低減させれば濃度境界層厚みも低減するので,流速増大は精錬速度の高速化のための有益な手段であり,実プロセスにおいては機械的撹拌やガス吹込みにより流速の増大が図られている。しかしながら,流速の増大に伴い,スラグの巻き込みに起因する品質低下3)などのデメリットも生じやすくなる。濃度境界層厚みに対する速度境界層厚みの比の指標となるシュミット数4)は,液体金属においては100程度と1より遥かに大きな値となるが,これは濃度境界層が速度境界層内部に存在することを意味する。一方,物質移動律速であるプロセスの反応速度増大に求められることは,濃度境界層における物質移動の高速化であり,必ずしもバルク全体にわたっての流動を利用して濃度境界層を薄くする必要はない。ミクロ的に見ると急激な速度勾配がある領域で生ずる渦が濃度境界層内の物質移動を促進させているため,局所的な振動によって速度勾配を生じさせても同様の効果が期待できる。また,界面からの距離が同一でも濃度は同一とは限らないので,界面と平行な向きの振動であっても物質移動速度に影響を与えると予測できる。そこで,我々は振動という新たな液相運動に着目した。

振動を付与する方法として,容器を振動させる方法,液相を直接振動させる方法などが考えられるが,前者の場合,百トン規模の溶鋼が入れられた取鍋を振動させることは効率的とは言い難い。後者の方法,とりわけ固液界面近傍の液相のみを振動させることができるならば,効率的な反応速度増加が可能と考えられる。そのための手段として,超音波振動,振動電磁気力などが想定されるが,本研究では振動電磁気力に着目した。振動電磁気力の利点として,導電性流体に対する制御性が優れていること,機械振動で必要となる可能性の高い摺動部がないのでそれに伴う汚染,摩耗,耐熱性などの問題が生じないことなどが挙げられる。鉄鋼プロセスにおいては,すでに電磁ブレーキや電磁撹拌など種々の磁場を用いた技術5)は実機で用いられており,またアーク炉6)のように溶鋼中に炭素電極を用いて通電している例もある。したがって高温環境下においても,磁場と電流との重畳印加による振動電磁気力の励起が可能と考えられる。

そこで,本研究では磁場印加下において光透過性を有する水溶液に対して,凹凸形状としたアノードを通して通電することで振動電磁気力を励起させるとともに,その近傍に形成された濃度境界層および液相の流動を直接観察したので,その結果を報告する。

今回の実験で用いた硫酸−硫酸銅水溶液を電解した場合,アノード,カソードではそれぞれ以下の電極反応が起こる。

| (1) |

| (2) |

このとき,アノード近傍には(1)の銅電極溶解反応によりCu2+の濃化した拡散層(以降,濃度境界層と呼ぶ)が形成される。Cu2+は特定波長域の光を吸収し青色を呈するので,その濃度上昇に応じて明度は低下し,それらの関係はLambert-Beerの法則7)で表される。

| (3) |

ここで,I0は透過前の光の明度,I1は透過後の光の明度,I2は透過後の基準となる光の明度,Aは定数,ϵはモル吸光係数,cは媒質のモル濃度,lは媒質中を通る光の透過距離である。そこで,H2SO4濃度を0.1×103 mol/m3(一定)とし,CuSO4濃度をそれぞれ(0.3,0.5,0.7,1.14)×103 mol/m3に調整した水溶液を用意し,今回の実験で用いるアクリル製セルに入れてビデオカメラで撮影したデータから水溶液の明度と濃度の関係を求めた。ビデオカメラの明度は256階調で表される。各種濃度の水溶液の明度を明度I1,実験に用いる0.3×103 mol/m3 CuSO4+0.1×103 mol/m3 H2SO4水溶液の明度をI2(基準)にとると,I2=240となる。これらのデータを相対明度の常用対数値log10(I1/I2)を横軸に,水溶液のCu2+濃度cを縦軸にプロットするとFig.1となる。得られたデータをc=1000[−5.18 log10(I1/I2)+0.29]で直線近似したときの相関係数の二乗は0.96となり,Cu2+濃度と明度との関係はLambert-Beerの法則に則っていることが分かる。したがって,硫酸−硫酸銅水溶液電解時のアノード近傍における水溶液のCu2+濃度分布は,ビデオカメラで撮影された画像の明度分布で評価可能である。

Relationship between measured [Cu2+] concentration and brightness and approximated line expressed as Lambert-Beer law.

実験装置の模式図をFig.2に示す。内寸で幅20 mm×奥行4 mmのアクリル製セル内に0.3×103 mol/m3 CuSO4+0.1×103 mol/m3 H2SO4水溶液を高さ10 mmまで注いだ。実験を開始する前の水溶液のpHは2.1程度であった。平型形状の銅電極(20 mm×4 mm×6 mm)を上側,凹凸形状の銅電極(20 mm×4 mm×6 mmの平板に1辺5 mmの正三角形が4つ付け加わった形状)を下側となるように設置した。ファンクションジェネレータと電力増幅器を組み合わせて電解用の電源装置とし,凹凸形状の下側電極がアノード,平型形状の上側電極がカソードとなるように電圧を印加した。電圧は,(1)0.4 Vの直流電圧印加(以降,DC印加とする),あるいは(2)0.4 Vの直流電圧と0.5 Hz,2.0 Vp-pの交流電圧の重畳印加(以降,AC+DC印加とする) の2条件とした。いずれの条件においても,静磁場0.2 TをFig.2の紙面に対して垂直な水平方向に印加し,水溶液内に電磁気力を励起させた。また,流動を観察するために直径80 μm密度1055 kg/m3のポリスチレン粒子をトレーサーとして水溶液中に加えた。水溶液の密度は1039 kg/m3であり,粒子との密度差16 kg/m3は水溶液の密度の1.5%と小さいので,沈降による影響は小さくトレーサー挙動は流動を示す。ビデオカメラによりアノードの中央の凹部における流動を観察した。この凹部の左右に位置する凸部の頂点からそれぞれ斜面下方3 mmあるいは4 mmの固液界面近傍(Fig.2のL3,L4,R3,R4)における明度測定により濃度境界層を評価した。具体的には,この4箇所それぞれにおける固液界面を原点として水平かつバルク液相側の向きにx軸をとり,x軸に沿って1 pixel(22 μm)ずつ明度測定した。観察領域はこれ以降L3,L4,R3,R4で記述する。

Schematic view of experimental apparatus.

DC印加すると,アノードの固液界面に沿って濃度境界層が形成・発達し,印加開始からおよそ25 s後にはほぼ定常状態に達した。L3およびR3におけるDC印加前(0 s時),および印加開始から定常状態到達後の31 s経過時の相対明度分布をFig.3に示す。縦軸は本実験で用いた水溶液のバルク液相での明度(I2=240)を基準として正規化した値である。これ以降,明度とは正規化した相対明度のことを言う。横軸は固液界面からの距離xである。太線がL3,細線がR3であり,それぞれに対して破線がDC印加前(0 s時),実線がDC印加開始から31 s経過時の明度を示している。

Relative brightness distribution under DC imposition condition.

DC印加前(0 s時)の明度は,固液界面からバルク液相に向かって徐々に上昇していくが,L3とR3で分布状態が多少異なる。これは光源からの光路と固液界面とが完全には平行ではないので,アノードに斜めに当たった光が反射したり吸収されたりしたために,アノード最近傍の液相の明度にバラつきが生じ,数pixel分がぼやけてしまったと考えられる。しかし,80 μm以上の明度はほぼ一定となっていることから上記の影響は固液界面から80 μm以下の領域に限られる。またDC印加開始から定常状態到達後にかけて観察系の位置は変わらないので上記の影響に時間経過による変化はない。よって80 μm以下の領域でもDC印加開始からの時間経過による明度変化の傾向を見る分には大きな支障はないと考えられる。

ここで,Cu2+飽和時の明度をFig.1によって推定すると約0.7となる。液相の明度低下がCu2+のみによるものであれば,DC印加後であっても液相の明度は0.7以下にはならないが,DC印加開始から31 s経過時の結果においてそれよりも低い値を示す領域がある。アノード最近傍のCu2+濃度が高い領域でCu+が生成し((4)式),それがさらにCuの形で微粒子として析出する8)ことが知られている((5)式)ので,アノード最近傍に浮遊するCu微粒子の影響で,Cu2+飽和時よりも明度の低い領域が現れたと考えられる。

| (4) |

| (5) |

したがって,アノード最近傍での明度変化がCu2+の濃度変化によるものか,液相中でのCu微粒子析出によるものかの判断をすることはできない。また,固液界面から80 μm程度の領域ではCu微粒子析出に加え,前述の通りアノードでの光の反射などの影響も考えられるため明度を正確に測定することができない。Cu微粒子が明度に及ぼす影響は不明だが,Cu2+濃度が最も高いアノード最近傍のみで析出すると考えれば,その影響は固液界面からバルク液相へ向かうにしたがって小さくなり,ある程度以上離れると無視できる。また,Cu微粒子の析出は溶液の見かけの密度に影響を与えると考えられるが,電解により全てCu2+として溶出したと仮定したとき(すなわち固液界面でCu2+飽和状態)と全てCu微粒子として析出したと仮定したときの密度差を計算すると8 kg/m3程度であった。この密度差はバルク液相の密度である1039 kg/m3の0.77%と小さいため,後述の密度差による流動に与える影響は無視しうる。よってCu微粒子析出による流動への影響を無視することとする。

濃度境界層の発達により,DC印加開始から31 s経過時の液相の明度はDC印加前(0 s時)と比べて低下し,特にL3はR3に比べて明度低下が大きい。また,L3ではDC印加により固液界面から160 μm程度の領域まで明度が低下した。上述の仮定に従いアノードから比較的離れているので,この明度低下はCu2+の濃度増加によるものと考え,固液界面から160 μm程度までの領域は濃度境界層と推察される。一方,R3では明度が低下する領域は125 μm程度までであり,L3に比べて濃度境界層厚みは薄くなっている。この理由については後述する。

DC印加下の定常状態における流動の様子をFig.4に示す。アノードの凸部頂点からおよそ0.5 mm上側の領域では電磁気力と同じ向きの流動が観察された。一方,凹部左右の斜面部では,左側,右側のいずれにおいても斜面に沿って下降した後,凹部の中央部で上昇する流れが観察された。これは,斜面部では電流の集中する斜面上方ほどCu2+が多く溶出するため,斜面上方ほどその濃度は高く斜面下方では低くなる。こうして斜面方向の密度差が駆動力となって下降流が生じる。この斜面部の下降流は液相の非圧縮性により凹部のどこかで反転しなければならず,上昇流に反転したと考えられる。下降流から上昇流に反転する位置は,凹部の左側の斜面上では凸部頂点から斜面下方2.5-3.1 mm程度の位置であるが,右側では3-3.6 mm程度であった。この理由は,以下のように解釈できる。DC印加下の定常状態においてL3およびR3近傍に形成された濃度境界層の模式図をFig.5に示す。斜面部ではCu2+濃度増加に伴う密度差による下降流が発生する。一方,電流線は固液界面に直交するので,電磁気力は凹部の左側においては斜面上方向,右側においては斜面下方向に働くこととなり,凹部の左側では下降流を抑制するが,右側では促進させる。したがって,左右で反転の位置が異なったと推測される。

Flow pattern under DC imposition condition.

Schematic view of observed concentration boundary layer under DC imposition condition.

次に,濃度境界層における密度差による下降流の駆動力と電磁気力のオーダー比較を行う。濃度境界層内液相とバルク液相との密度差を⊿ρ,重力加速度をg,電流密度をJ,磁束密度をBとすれば,密度差による下降流の駆動力F1,電磁気力F2はそれぞれ以下の式で与えられる。

| (6) |

| (7) |

ここで,濃度境界層内液相を硫酸銅の飽和濃度水溶液と考えると密度差は⊿ρ≒100 kg/m3となり,密度差による下降流の駆動力F1は

|F1 |=| ⊿ρg |=100×9.8=980 N/m3

となる。一方,バルク液相の電流密度Jは,次式で与えられる。

| (8) |

ここで,σは電気伝導率,Eは電場である。バルク液相内の電場の大きさを推定するためには,バルク液相にかかる電圧を知る必要があるが,アノードおよびカソード近傍にはそれぞれ溶液との界面に電気二重層が形成され,それによる電圧損失が生じるが,損失の程度は不明であり測定も困難である。しかし,バルク液相にかかる電圧は本実験で印加した0.4 Vを超えることはないので,まずはバルク液相にかかる電圧を0.4 Vと仮定して計算を進める。電極間距離をアノードの凹部の谷底からカソードまでの距離1.0×10−2 mとすると

E=0.4÷(1.0×10−2)=40 V/mとなる。

ここで水溶液の電気伝導率σ=12.5 S/mを用いて(8)式よりJを計算すると

|J |=σ| E |=500 A/m2

したがって,バルク液相における電磁気力F2は

|F2 |=| J×B |=500×0.2=100 N/m3

となる。上記で求めたJ ,F2はあくまでバルク液相を流れる電流密度と電磁気力であるが,電流はアノード近傍からバルク液相に連続的に流れるので,バルク液相での値をアノード近傍に適用しても大きな誤差はないと考え,アノード近傍の液相にかかる電磁気力は上記バルク液相のそれで代用する。これらの結果から,電磁気力は密度差による下降流の駆動力より小さいものの無視できず,密度差による下降流に対して電磁気力はその抑制または促進に寄与すると推定される。以上のことから,Fig.3で見られたL3とR3における濃度境界層厚みの差は,電磁気力により抑制されたL3における下降流と,促進されたR3における下降流との流速の差に起因すると考えられる。

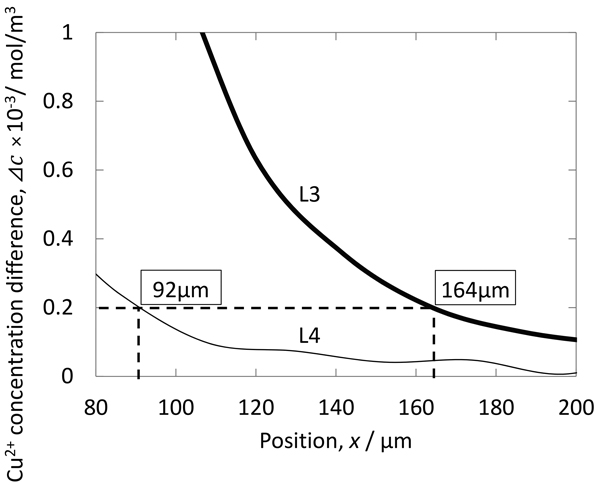

次に,凸部頂点から斜面方向への距離による濃度境界層の違いについて調べた。Fig.1で示したCu2+濃度と明度の関係式(c=1000[−5.18 log10(I1/I2)+0.29])を用いてDC印加前の明度と定常状態到達後の明度を濃度に変換し,その差⊿cをL3,L4についてはFig.6に,R3,R4についてはFig.7にそれぞれ示す。ただし,固液界面から80 μm以下の領域はアノードによる光の反射などの影響で正しい明度を測定できないので,横軸xの最小値を80 μmとした。また,定常状態到達後において固液界面から80 μm以上の領域でもCu2+飽和濃度の明度より暗くなる領域ではCu微粒子の影響を受けていると考えられるが,Cu2+飽和濃度以下の濃度であればCu微粒子の影響は比較的小さいと考えられるので,縦軸⊿cの最大値をCu2+飽和濃度とバルク液相濃度との差,1.0×103 mol/m3とした。濃度境界層の内部では,DC印加前と定常状態到達後とで,明らかな濃度差が認められるべきである。ここでは便宜上,その濃度差の下限を0.2×103 mol/m3とし,濃度差⊿cがこの値を上回る領域の厚みを濃度境界層厚みとした。なお,固液界面から十分離れた位置においても濃度差⊿cが0 mol/m3とならないのは,濃度境界層から徐々にバルク液相にCu2+が拡散するため僅かではあるが濃度変化が起こるためである。L3とL4およびR3とR4とで濃度境界層厚みを比較すると,164 μmであるL3よりも92 μmであるL4のほうが薄く,また125 μmであるR3よりも78 μmであるR4のほうが薄い。すなわち,凹部の左右いずれも谷底へ近づくほど濃度境界層厚みは減少した。R4の濃度境界層厚みは,前述の通り誤差の可能性がある固液界面から80 μmより小さな値であるが,R3に比べてR4のほうが濃度境界層厚みが減少していることは間違いない。さらに,Fig.6で分かる通り,L3と比較してL4の濃度差⊿cは小さく,定常状態到達後における濃度境界層内部のCu2+濃度はL4の方が小さい。これはFig.4の説明で述べた,斜面上方ほどCu2+濃度は大きく,斜面下方ではCu2+濃度は小さくなるということに対応している。同様に,R3と比較してR4の濃度差⊿cは小さくなっていることがFig.7から分かる。以上より,斜面上方から下方にかけて濃度境界層厚みの減少と濃度境界層内部濃度の低減が同時に起こると考えられる。

Cu2+ concentration difference on the left hand side under DC imposition condition.

Cu2+ concentration difference on the right hand side under DC imposition condition.

アノード近傍の明度の経時変化について調べた。L3における固液界面から98 μm離れた位置の明度の経時変化,およびR3における固液界面から104 μm離れた位置の明度の経時変化をFig.8に示す。太線がL3,細線がR3の明度の経時変化である。L3とR3で明度の経時変化は異なるが,いずれもDC印加開始から時間の経過とともに明度は低下し,25 sほどで定常状態に到達する。定常状態に到達したときの明度はL3とR3で差異があり,R3のほうがL3に比べて高い。このことは,Fig.3からも分かる。R3の位置では,時間の経過とともに単調に明度が低下している。一方,L3の位置では,10 s付近から明度は一旦上昇した後,15 s付近から再び低下している。

Relative brightness change with time under DC imposition condition.

この理由については,L3近傍で起こった流動と併せて考察する必要があるため,流動の観察結果をFig.9に示す。この図ではアノード最近傍の粒子を○,固液界面から200 μm程度離れた粒子を△として,それらの5 sごとの位置変化を示している。また,これら二つの粒子の固液界面と平行方向下向きの流速をTable 1に示す。DC印加後0-5 sの間,固液界面から200 μm程度離れた粒子は固液界面に沿って上昇した。一方,アノード最近傍の粒子はその1/4程度のゆっくりとした速度で下降した。これは以下のように解釈できる。DC印加初期におけるCu2+濃度の増加はアノード最近傍に留まり,その増加量もさほど顕著ではない。また,電磁気力は斜面上向きに働き,密度差による下降流を抑制する。そのため,アノード最近傍のみに流速の小さい下降流が生じ,一方,バルク液相側では密度差ではなく電磁気力が支配的となり上昇流が生じた。この間のL3の明度は単調に低下していることがFig.8から分かる。これは,上述の流動が濃度境界層に影響を与えるほどには発達しておらず,アノード反応により生成したCu2+のバルク液相側への拡散により,測定点におけるCu2+濃度が増加したためと考えられる。

Particles motion in the vicinity of left side slope.

| 0-5 s | 5-10 s | 10-15 s | 15-20 s | |

|---|---|---|---|---|

| ○ Velocity (μm/s) | 22 | 112 | 211 | 63 |

| △ Velocity (μm/s) | –87 | 6 | 67 | 32 |

DC印加後5-15 sの間,固液界面から200 μm程度離れた粒子はDC印加後7.5 sの時点で運動の向きを上昇から下降へ転じそのまま下降した。一方,アノード最近傍の粒子は速度を徐々に増加させつつ下降を続けた。固液界面から200 μm程度離れた粒子については,濃度境界層の発達に伴い,そこでのCu2+濃度が増加し,電磁気力よりも密度差が流動の駆動力として支配的になった結果,運動の向きが反転したものと考えられる。また,時間経過に伴いアノード最近傍でもCu2+濃度が増加し,密度差による下降流が促進されたため,アノード最近傍の粒子の下降速度が増加したものと考えられる。

DC印加後10-15 sの間におけるアノード最近傍の粒子の速度は211 μm/s,固液界面から200 μm程度離れた粒子の速度は67 μm/sであり,その速度差は144 μm/sに達し,他の時間帯における速度差と比べて大きい。アノード最近傍の液相とややバルク液相側に離れた位置の液相の間には,濃度境界層内に存在する濃度分布に起因する密度差および上述の速度差を有することになる。このことから,Kelvin-Helmholtzの不安定性がFig.8のL3におけるDC印加後10 s付近の一時的な明度上昇を引き起こした可能性がある。水平界面の下部が密度ρ1,速度u1の液相,上部が密度ρ2(<ρ1),速度u2の液相であるとき,界面が不安定となる最大波長λmaxは以下の通りである9)。

| (9) |

| (10) |

| (11) |

上記の式から分かる通り,密度差が小さいほど,また,速度差が大きいほど最大波長は大きくなり界面は不安定となる。密度は濃度境界層内で不均一であるが,外側へ向かうほどバルク液相の値に近づくので,密度差の観点からは濃度境界層の端部近傍でKelvin-Helmholtzの不安定性が起こりやすい。ここで,α1≈α2≈1/2,u1−u2≈10−4 m/s,α1−α2≈10−5とした場合,最大波長はλmax≈10−4 mとなり,濃度境界層厚みと同じスケールの撹拌が可能となる。本実験では,DC印加後10-15 sにかけて大きな速度差が観測されたことから,上述の理論を厳密には適用できないものの,いずれかの位置において上記の条件を満たし,濃度境界層内部液相とバルク液相との撹拌が起こった結果,一時的な明度上昇が観察されたものと考えられる。

4・2 直流電圧と交流電圧を重畳印加したときの実験結果と考察AC+DC印加下における流動は,交流電流と同じ周波数の0.5 Hzで固液界面と平行に振動しつつも,時間平均で見ればFig.4に示すDC印加下における流動と同様であった。また,振動の振幅はアノードの凸部頂点に近づくほど大きくなった。

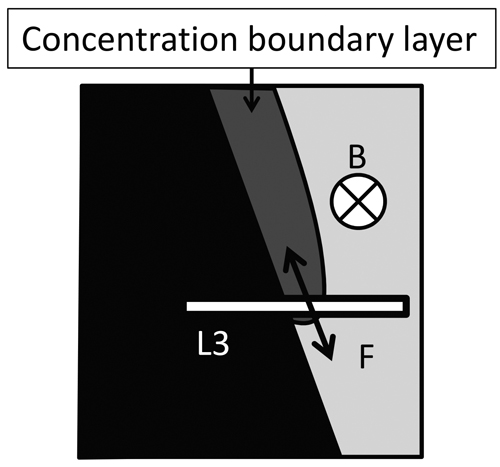

DC印加およびAC+DC印加の場合におけるL3の固液界面からそれぞれ120 μm,113 μm離れた位置の明度の経時変化をFig.10に示す。AC+DC印加の場合は,DC印加の場合に対して明度の低下が抑制されていることが分かる。特に,DC印加の場合は印加後15 sから明度の低下が顕著であるが,AC+DC印加の場合における明度の低下は緩やかである。いずれの場合も印加後25 sでは定常に達している。ここでAC+DC印加した際のL3に形成された濃度境界層の模式図をFig.11に示す。Fig.6の説明で述べたように,DC印加の場合の濃度境界層厚みはL3では厚く,L4では薄くなっている。またL3からL4にかけての濃度境界層内部のCu2+濃度低下が顕著に見られたことから,この付近では固液界面に対して平行方向に大きな濃度勾配が存在しており,L3近傍のCu2+濃度が高い液相とL4近傍のCu2+濃度が低い液相とが振動によって撹拌されたために濃度が均一化,ひいては濃度境界層を低減させたと考えられる。

Relative brightness in the vicinity of left side slope change with time.

Schematic view of concentration boundary layer formed on left side slope.

DC印加およびAC+DC印加の場合におけるR3の固液界面からそれぞれ104 μm,110 μm離れた位置の明度の経時変化をFig.12に示す。Fig.10に示したL3における場合とは異なり,DC印加の場合に対してAC+DC印加の場合における明度低下の抑制が認められない。ここでAC+DC印加の場合におけるR3近傍の濃度境界層の模式図をFig.13に示す。既にFig.7の説明で述べた通り,DC印加の場合の濃度境界層厚みはR3からR4にかけて薄くなるものの,その減少はL3からL4にかけての濃度境界層厚みの減少と比べて小さい。また,R3からR4にかけて濃度境界層内部のCu2+濃度低下も小さいため固液界面平行方向の濃度勾配も小さく,凹部の左側とは異なり振動による攪拌が濃度変化に与える影響は小さいと考えられる。

Relative brightness in the vicinity of right side slope change with time.

Schematic view of concentration boundary layer formed on right side slope.

Fig.14にAC+DC印加の場合のアノードの凸部頂点近傍における粒子について,AC+DC印加後34-38 sの間1 s毎にその位置を示した写真と,その近傍における平均的な流れを示す模式図を示す。粒子が振動しつつ,凸部頂点の右側斜面から凸部頂点を超えて凸部頂点の左側斜面(凹部の右側斜面)へ流れ込む様子が分かる。粒子の平均的な移動方向は,DC印加による電磁気力の向きと一致している。凸部頂点近傍の流速を評価したところ,DC印加の場合は400 μm/s程度でほぼ一定であったが,AC+DC印加の場合は,最大1000 μm/s以上となった。AC+DC印加したとき,凹凸形状の銅電極がアノードとして作用している期間はその近傍でCu2+濃度が増加し,カソードとして作用している期間はその近傍でCu2+濃度が減少するが,その増減は凸部頂点に近いほど著しい。さらに,Cu2+濃度が激しく増加する期間は凸部頂点での流速が速く,濃化した液相が凸部頂点を超えて凹部の右側斜面に流れ込むこととなる。Fig.12において,AC+DC印加の場合,DC印加の場合よりも明度が低下しているが,これは以上のような理由によるものである。

Particle motion in the vicinity of top and average liquid flow.

光透過性を有する0.3×103 mol/m3 CuSO4+0.1×103 mol/m3 H2SO4水溶液に対して,0.2 Tの静磁場を印加しながら,凹凸形状の銅電極をアノードとしてDC印加またはAC+DC印加の2条件で通電した。そして,そのときのアノード近傍の濃度境界層および流動をカメラにより直接観察した結果,以下の知見が得られた。

1)DC印加すると固液界面近傍では密度差による下降流が生じるものの,凹部の左側と右側では電磁気力の向きが異なるので,濃度境界層厚みおよび濃度境界層内部濃度に差ができた。すなわち,固液界面形状は対称であっても電磁気力は非対称となる場合があり,濃度境界層の形成過程に差が生じる可能性が示唆された。

2)凹部の左側斜面部における濃度境界層内明度低下は,AC+DC印加時よりDC印加時の方が大きかった。これは,AC+DC印加により,その近傍の液相が混合されたためである。

3)凹部の右側斜面部における濃度境界層内明度低下は,DC印加時よりAC+DC印加時の方が大きかった。これは,Cu2+が激しく溶出する時期と電磁気力が強くなる時期がAC+DC印加では一致するため,Cu2+が濃化した液相が他の位置へ大量に輸送されたためである。

本研究の一部は科学研究費補助金(基盤研究(C)課題番号25420784)の助成および日本鉄鋼協会「電磁振動印加時の物理現象解明」研究会に対する助成によるものである。ここに記して感謝の意を表す。