2024 Volume 76 Issue 1 Pages 1-19

2024 Volume 76 Issue 1 Pages 1-19

本稿では岐阜県多治見市を事例に,従事者雇用の形態を集落営農法人の採用戦略と手段,従事者の意思決定から明らかにし,従事者雇用の形態から集落営農法人の今日的な性格を考察した。早くから離農が増加した多治見市のA集落では,集落内の農地維持を目的に集落営農法人のB組織が設立された。B組織は農地を漏れなく維持するための水稲とブルーベリー,農業経営を存続させるためのイチゴとマイクロ野菜を生産し,これらは① 多治見市内女性の単純労働者としての雇用,② 農業技術を有する複雑労働担当者の正社員雇用から成り立っている。彼/彼女らをB組織とマッチングさせた関係は異なる。① がA集落内女性からの紹介というインフォーマルな紐帯であるのに対し,② では岐阜県農業大学校とのフォーマルな結びつきが重視されている。加えて,① と ② では賃金水準も異なる。① の賃金は岐阜県の最低賃金に設定されているが,②は地域内の農外企業と同水準であり,よりよい人材の確保が目指されている。こうした従事者雇用からは, B組織が農地維持を目的とする小農的な性格を維持しつつも,企業的な性格を取り込みつつあると指摘できる。

This paper clarifies the community-based farm corporation’s employment strategy, channels and job selection of employment structure of agricultural workers in Tajimi City, Gifu Prefecture. It additionally examines the profile of such corporations in view of this employment structure. In settlement A, Tajimi City, many farmers retired early, and a community-based farm corporation (company B) was established to maintain the farmland. The agricultural products planted by B are divided into two types according to the purpose of production. The first type consists of rice and blueberries, planted to maintain all farmland in settlement A. Strawberries and micro leaves are the second type, and B continues to obtain high profits from these agricultural products. Key workers in the production of the first type are women living in Tajimi City, who engage in unskilled labor (1). For the second type, full-time employees with agricultural skills are hired (2). The relationships that have matched them with company B differs between (1) and (2). While (1) were matched through introductions from women living in A, the emphasis for (2) is on their formal relationship with the Gifu prefectural agricultural college. In addition, the wage levels also differ between the two categories. For (1), this is set at the minimum wage of the Gifu Prefecture, while for (2), it is the same level as that offered by non-farming companies in Tajimi City. By raising the wage level for (2), B aims to recruit better worker and, it can be said that B has a peasant profile as its purpose is to maintain the farmland, while at the same time incorporating an entrepreneurial profile.

農業従事者の高齢化と減少という課題に直面している日本では,農業法人や集落営農といった組織経営体が農業の新たな担い手として期待されて久しい。農業地理学では組織経営体の存立基盤や仕組みが検討されてきた。例えば大竹(2008)は砺波平野で大規模な稲作を行う組織経営体を分析し,地域内の女性や高齢者の農作業従事とともに,組織経営体への農地集積の重要性を指摘した。農地集積が重要な組織経営体は,農家間の社会関係が密である集落を基盤に成立してきた(五條, 1997)。しかし,近年は集落単位での農業従事者の確保が難しくなり,組織経営体の範囲は近隣の複数集落へと拡大している(市川, 2011; 庄子, 2017)。

ここで組織経営体の労働力不足の状況を具体的に確認したい。農業法人白書1)によれば労働力不足は2015年度以降,経営課題の上位2)に挙げられ続け,2022年度では53.6%の農業法人が課題として回答した。そして,労働力確保について詳細な調査が実施された2019年度農業法人白書をみると,ハローワークを介した正社員の採用が最多(57.9%)であり,従事者を確保するために37.9%の農業法人が賃金の引き上げや勤務時間の優遇などの待遇改善に取り組んでいる。

このように現在の組織経営体は農外企業と変わらない経路と戦略で従事者を雇用しつつある。しかし,農業地理学では農産物の販売や農業技術の獲得という点で集落外との結びつきを指摘しつつも,組織経営体の従事者については集落というコミュニティから発展的に居住者の組織経営体への参加を捉えた研究が多い(清水(2013)や庄子(2021)など)。また,木戸口(2022)は組織経営体の雇用による農業後継者の確保を指摘しているが,研究の主眼は集落単位の組織経営体を核とする地域農業の存続であり,農業地理学で組織経営体の従事者雇用そのものを検討した研究は少ない。

組織経営体の従事者雇用について,多くの知見が蓄積されてきたのは農業経済学である。とりわけ地域労働市場研究の文脈で盛んに研究されてきた。高度経済成長期に工場立地が進んだ農村では ① 各都道府県の平均賃金と同水準の賃金が得られる労働市場,② 農村日雇賃金が賃金形成の基盤となった労働市場の二つが形成された。新規学卒者は ① で就業できた一方,農業既就業者は ② で就業したほか,出稼ぎ労働者として大都市の日雇労働市場でも就業した(田代ほか, 1975)。就業者によって異なる農村の賃金構造は全国的に一律であったのではない。農業所得と合わせて再生産が可能な賃金水準である「切り売り労賃」に着目した山崎(1993, 1996)は,1980年代の東北地方では青壮年期の男子農家世帯員から切り売り労賃が確認できる一方,近畿地方や東海地方では非検出であると指摘した。その後,1980年代後半になると全国で年功賃金制での男子農家世帯員の就業が増加し,東北地方でも切り売り的な農外就業は見出しにくくなった(氷見, 2020a)。そして現在では,加齢による賃金上昇の停滞と非正規雇用の増加によって,東北地方と近畿地方に代表される農村の就業形態の地域差は収斂しつつある(山崎・氷見, 2019)。

こうした地域労働市場の変化を念頭に,山崎らは農業の熟練労働の評価と農業内の就業条件の改善という点から近畿地方や東海地方の組織経営体,とくに農業法人に先見性を見出し(山崎ほか, 2018),これら地域の農業法人が行う従事者雇用を分析している。そのなかでは労働集約的な高収益作物を導入し,農外企業の年功賃金と同水準の賃金を実現する一方,土地利用型農業の継続に困難を抱える農業法人の姿が示されている(氷見(2020b)や鈴木・新井(2022)など)。

これらの既往研究は雇用による組織経営体の存続を検討するうえで示唆に富むが,そこには二つの課題がある。第一に,組織経営体と就業者のマッチングが考慮されていない点である。とくに農外就業機会に恵まれ,早くから離農が増加した近畿地方や東海地方では地域内に農業の経験者は少ないと推察される。こうしたなかで組織経営体がどのような雇用戦略を立て,どういった手段で就業者とのマッチングを成立させているのかは重要な論点である。

第二に,従事者の就業に関する意思決定が検討されていない点である。前掲の氷見(2020b)では組織経営体で非年功賃金の単純労働に従事する者は女性と高齢者に限定され,農外企業とは異なると指摘されている。しかし,上述した研究は男子農家世帯員の切り売り労賃に注目した地域労働市場研究の流れを汲むこともあり,なぜ単純労働の従事者に年齢的,性別的な限定が生じるのかは十分に考察されていない。そのため,彼/彼女らが組織経営体での就業をどのように決めたのかという従事者の意思決定を捉える必要がある。

こうした課題からもわかるように,山崎らによる一連の研究は市場原理を軸に3),農業労働力が減少するなかでの地域農業の存続を論じたものである(新井ほか, 2022)。他方,日本農業には市場原理だけでなく,イエとムラの社会関係も影響しており(Hisano et al, 2018),組織経営体,とりわけ農村のコミュニティに基づいて成立された集落営農の目的には生活共同体である地域社会の存続も指摘されている(伊庭, 2014; 玉, 2020)。本稿ではこれらの指摘を踏まえ,岐阜県多治見市の集落営農法人を事例に,従事者雇用の形態を集落営農法人の戦略と手段,従事者の意思決定から明らかにし,そこから集落営農法人の今日的な性格を考察することを目的とする。

2. 研究方法農業地理学の地域労働市場研究では,農業から企業・産業への労働力供給が捉えられてきた(岡橋(1978)や赤羽(1981)など)。これらの既往研究に対し,農業でも従事者の雇用が重要になりつつあるなかで,集落営農法人の雇用戦略とその手段を明らかにするためには「労働の地理学」の研究成果が有効である。

労働の地理学の嚆矢の一つであるPeck(1996)は擬制商品である労働力の制度や慣習,社会規範による社会的調整から地域労働市場にアプローチした。Peckが示した社会的調整という概念は,中澤(2014)によって労働市場に潜在する空間,時間,スキルという三つのミスマッチを克服する労働市場の媒介項という形で具現化され,地理学では保育士やスキーリゾートでの労働者確保の構造が明らかにされている(甲斐, 2020; 小室, 2022)。ここで中澤(2014)が指摘する三つのミスマッチを農業に引きつけて整理しよう。

労働者は住居を拠点に生活空間を築く。そのため,労働者の移動は鈍く,労働力の需給には空間的なミスマッチが生じる。長らく個別農家が自己所有地で行ってきた日本の農業では,生活と就業の空間が重なってきた。しかし,農業の世代交代が停滞し,農業者の再生産に困難が生じている現在(佐々木ほか, 2021),農業でも他地域からの労働力の調達が必要となっている。

空間的なミスマッチに加え,労働力の需要は景気の変動や季節,曜日や時間帯によって長期的にも短期的にも変化する。そのため,雇用者は貯蔵できない労働力を需要の変化に応じて調達する必要がある。こうした時間的なミスマッチに対応するため,農業では農家内の女性や他出した子弟,縁故を通じた近隣市町村からの臨時労働者,ナショナルな労働市場からのアルバイター,外国人技能実習生が利用され,労働力調達の空間的スケールは拡大している(斎藤, 1991; 荒木, 1992; 庄子, 2015; 曲木, 2019; 中原・中塚, 2021)。

そして,労働力は人間の肉体的,精神的能力の違いから不均質であり,それ故にスキルという点でも労働力需給にミスマッチが生じる。農業,とくに稲作において労働者のスキルは農業機械操作の可否が重要であった(宮武, 2010)。これに加えて米価が下落している近年では,稲作の大規模経営体であっても労働集約的な農作物の導入や有機栽培,農産物加工に取り組みつつあり(納口, 1996; 宮武, 2014; 長命・南石, 2018),これらの栽培技術や経営ノウハウを持つ労働者の確保が重要となっている。

本稿ではこれら三つのミスマッチを集落営農法人がどのように克服しているのか,またどういった経歴の従事者がいかなる意思決定の下で集落営農法人とマッチングしているのかを明らかにする。

最後に次章以降の構成を述べる。IIでは事例地域のA集落が位置する多治見市の就業形態を男女別に把握する。その際,多治見市は名古屋都市圏に含まれるため,他市町村への通勤についても分析する。そして,IIIではA集落の集落営農法人であるB組織の設立経緯と展開のプロセスを整理し,続くIVでB組織の従事者確保の戦略を示す。Vでは従事者がどのような就業の意思決定の下でB組織に就業したのかを検討する。次にVIで従事者雇用の形態からB組織の性格を考察し,VIIで本研究によって得られた知見を整理する。なお本稿の調査は2022年11月から2023年3月にかけて行った。

A集落が位置する多治見市は岐阜県南東部の東濃地域に属する(第1図)。多治見市は早くから名古屋都市圏の一地域を成し,1960年の名古屋市への通勤・通学者の割合4)は,就業者と就学者の合計の5.8%であった。名古屋市への通勤者は1995年まで一貫して増加し,ピークの1995年には全就業者の17.1%にあたる9,001人が名古屋市で就業した。

しかし2000年以降,多治見市から名古屋市への通勤者数は減少傾向にあり,2020年には通勤者が5,940人(11.5%)となった。減少傾向にある名古屋市に代わり,2000年以降に多治見市からの通勤者が増加したのは名古屋都市圏の郊外である。2010年までは春日井市が,そして2010年以降は多治見市内での就業が増加している。尾張北東部が名古屋市に対する低次の補完地域として成長した結果(稲垣, 2001),多治見市の居住者の通勤範囲は狭まりつつある。

多治見市の就業形態の変化を男女別に示したものが第2図である。1960年の多治見市における中心的な就業先は窯業を主とする製造業であり,男性の47.6%,女性の55.3%が製造業で働いていた。しかし,多治見市を含む美濃焼産地は,石油燃料の高騰や変動相場制移行後の円高による輸出の停滞,バブル崩壊から続く不景気といった苦境に立たされてきた(古池, 2002)。そのため,多治見市では1970年以降,製造業の就業者割合が減少し,2020年には男性28.3%,女性16.5%となった。

製造業に代わる就業先として台頭した産業がサービス業である。1960年のサービス業での就業者は,多治見市の男性8.0%,女性12.8%に過ぎなかったが,2020年には男性23.2%,女性に至っては40.9%にまで増加した。

加えて,他地域での就業率は男女ともに2000年代にピークをむかえ,これ以降は一定で推移している。ただし,他地域での就業率は男女で異なる。上述した2000年代の最高値を比較すれば,男性は59.4%(2005年),女性は35.1%(2010年)と,男女で約25ポイントの差がある。多治見市における女性の就業形態に注目すれば,男性に比べて就業範囲は狭く,サービス業に就業する傾向が強いといえる。

人口集中地区は2020年のデータである。

e-Stat,国土数値情報により作成

卸売・小売・飲食等は卸売・小売業,飲食店・宿泊業,運輸・通信業は運輸業,情報通信業,サービス業は医療・福祉,教育・学習支援業,複合サービス業,サービス業,学術研究・専門技術サービス業の合計である。国勢調査により作成

事例集落のA集落は多治見市南西部の中山間地域に位置している。集落の中央を西から東に三ノ倉川が流れ,三ノ倉川の北側に県道123号線が整備されている(第3図)。県道123号線はA集落の北西で国道19号に接続する。これらの県道と国道が整備されているため,A集落から名古屋市までは自家用車を使い,片道1時間で行ける。

2020年の国勢調査によればA集落には男性60人,女性57人が居住し,世帯数は49世帯である。居住者の50人が65歳以上であり,高齢化率は42.7%に達する。

A集落では3ヶ月に1回の頻度で寄り合いや行事を開催している。ただし,A集落は近隣2集落と合同で行政区を組織し,岐阜県や多治見市の施策への対応や集落を上回る範囲で参加者がいるイベントは,行政区単位で行われる。A集落の区長は1年任期であり,集落内の合議によって選出される。区長の選出や解任について明文化された取り決めはないが,これまでの区長はすべて男性である。また,区長に選出された際,A集落が行政区代表の担当年であった場合は行政区の代表も区長が兼ねる。

A集落では大正期の初めまで地域名を冠した陶器を製造していたが衰退し,これ以降は多治見市の窯業で使う薪の産出地となった5)(多治見市, 1987)。しかし,大正期に多治見市で石炭窯が普及すると薪の需要は減少した。そのため,A集落の林地利用は停滞し,薪の生産・販売という現金収入の機会を失ったA集落の住民は集落外で就業するようになった。

中山間地域のため日当たりが悪く,粘土質の土壌であるA集落は水稲の生産性が低い。2022年現在でも水稲の収量は10 aあたり約420 kgであり6),全国的にみて収量が少ない多治見市内でも7),A集落の収量は一際少ない。農外就業の増加と水稲の低生産性からA集落では早くから離農が増加し,既に2000年には農業集落カードで秘匿データとなった。農業従事者の不在から,後述する圃場整備が実施される以前,A集落の農地の約75%は耕作放棄地であった8)。

2022年11月現地調査により作成

第1表はA集落の農村整備,農業経営,これらに関連する地域外との関わりについて,主な出来事をまとめた年表である。A集落の農村・農業の変化は,集落営農法人であるB組織の経営状況から2000年より前の「設立期」,2000〜2009年の「再建期」,2010年以降の「拡大期」に整理できる。

現在に続くA集落の農村環境や農業経営の変化は,産業廃棄物最終処分場(以下,最終処分場)の立地から始まった。A集落で最終処分場を運営する産業廃棄物処理業者(以下,産廃業者)は可児市に本社を構えている。この産廃業者は未利用の民有林をA集落の地権者から取得し,最終処分場を1982年に建設した9)。A集落には産廃処分場を受け入れた「見返り」として,1989年に岐阜県が宿泊センターを整備し,現在,この宿泊センターは自治区単位のイベントの会場に利用されている。

A集落で集落営農法人が設立されたきっかけは,1990年代に実施された圃場整備事業である。これ以前もA集落では圃場整備が検討されたが,居住世帯の大半が離農していたため,費用負担を巡って合意には至らなかった。これまでの圃場整備事業に対し,1990年代の当該事業では個別の費用負担は実質的になかった10)。さらに,住環境整備事業による下水道埋設が圃場整備に合わせて実施され,農業者だけでなく,A集落の居住者にとってメリットの大きい事業であった。

圃場整備事業の意見調整は,70歳代が主である現世帯主の親世代によって行われた。彼らは38人の農地所有者をまとめ,1998年にA集落の農地を利用する集落営農法人(B組織)を設立した。設立時にB組織は自治体や農業協同組合(以下,農協)の助言から有限会社形態11)を選択したものの,農地所有者全員に収支や作付け計画を報告する「株主総会」を毎年開催している。A集落のほとんどの世帯12)が参加する株主総会の実施からは,集落内のまとまりを重視するB組織の性格がうかがえる。また,B組織の地代は一律10 aあたり4,500円である。農地条件に差をつけない地代水準も,A集落のまとまりを考慮して設定されている。

B組織の現代表であるY氏は圃場整備事業が実施された期間に他出していながらも,土地改良区の役員として換地を担当した。換地を担当した理由について彼は,「組織ができれば両親と自分が農業から解放されると思った」と語る。この語りからは,A集落の生活における農業の重要性の低さが垣間みえる。生活環境の改善という性格が色濃い事業に伴って,農業の技術や農業経営のノウハウが乏しいA集落の居住者によって設立されたB組織は,設立からわずか3年後の2001年に経営が破綻した。

A集落における農村・農業の出来事

| 農村整備 | 農業経営 | 地域外との関わり | ||

| 設立期 | 1982年 | ・産業廃棄物の最終処分場が立地 | ||

| 1989年 | ・県が宿泊研修センターを整備 | |||

| 1992年 | ・圃場整備事業推進委員会を設置 | |||

| 1995年 | ・農村活性化住環境整備事業に申請 | |||

| 1996年 | ・土地改良区を設立 | |||

| 1998年 | ・B組織を設立 | |||

| 再建期 | 2000年 | ・産廃業者が現代表Y氏にB組織への入社を打診 | ||

| 2001年 | ・現代表Y氏がB組織に入社 | ・産廃業者がB組織への資金援助を開始 ・石川県でブルーベリー栽培を視察 |

||

| 2002年 | ・県の補助事業でイチゴの施設栽培を開始 ・ブルーベリーの観光農園を開始 |

|||

| 2003年 | ・水稲の不耕起栽培を開始 | ・千葉県で水稲の不耕起栽培を視察 ・産廃業者が資金援助を減額 |

||

| 2005年 | ・土地改良区を解散 | |||

| 拡大期 | 2010年 | ・公庫補助金でイチゴの施設を増設 ・イチゴの観光農園を開始 |

||

| 2011年 | ・モミジの生産と加工、販売を行う会社が立地 | |||

| 2015年 | ・周辺3集落と関連団体で活性化協議会を設立 | ・マイクロ野菜の栽培を開始 | ・都内のレストランを訪問し、食材の需要を調査 | |

| 2017年 | ・国際ホテル・レストランショーに出展(東京) | |||

| 2018年 | ・ファベックス関西に出展(大阪) ・プレミアム食材フェアに出展(東京) |

|||

| 2020年 | ・事業期限のため活性化協議会を解散 ・活性化協議会の後継団体である一般社団法人を設立 |

B組織提供資料,2022年11月B組織聞取り調査により作成

B組織の再建を支援したのは上述した産廃業者である。産廃業者は二つの支援策を講じた。

その一つが,B組織の現代表であるY氏の雇用支援である。農業経営や農地利用の意思決定に強引な一面を持っていたB組織の役員を一新するため,産廃業者は2000年にB組織への入社をY氏に打診した。打診当時,Y氏は愛知県内の運送業で就業しており,経営破綻状態にあったB組織が勤務先と同等の賃金を支払うことは難しかった。そのため, 2001年に産廃業者がY氏を雇用し,運送業と同等の賃金を保証したうえで,同年からB組織に出向させた13)。これ以降,Y氏が中心となってB組織の経営改善が実施されていった。

産廃業者が行った二つ目の支援策は,農業経営に関する資金援助である。このB組織に対する資金援助は2001年から開始された。2001年と2002年の資金援助は各年1,000万円であったが,2003年からは年間500万円に減額され14),この資金援助は現在も続いている。

産廃業者からの資金援助や岐阜県の補助事業を活用して,B組織は国内先進地を視察し,農業の知見の獲得から農業経営の改善を始めた。まず,B組織は水稲の付加価値化を考え,千葉県で行われていた不耕起栽培を視察して日本不耕起栽培普及会に入会し,A集落で2003年から取り組んだ15)。加えて,2005年までにブルーベリーの観光農園やイチゴの施設栽培を視察した。また,単位面積あたりの収益性が高い16)イチゴの施設栽培の導入によって,B組織の農業経営は安定していった。

そして2010年以降,B組織の農業経営は拡大傾向にある。拡大の要因の一つが,2010年から始めたイチゴの観光農園である。これ以前からB組織ではブルーベリーの観光農園を行っていた。ブルーベリーの観光農園は収穫作業の労働力削減が目的であったが17),多くの来園者がおり18),想定以上の収益があったことから,イチゴでも観光農園を実施した。

もう一つの要因が2015年から行っているコンテナ施設でのマイクロ野菜の生産である。マイクロ野菜は,自治区単位で組織されている活性化協議会が依頼したフードコーディネーターの助言を受けて栽培が開始された19)。フードコーティネーターが都内のレストラン約30店とB組織のマイクロ野菜担当者を仲介し,需要にあわせてマイクロ野菜を生産・出荷する体制が構築された。生産するマイクロ野菜は27種類におよび,全種類で2020年に岐阜県GAP認定を取得している。このようにB組織は中山間地域に位置しているものの,土地生産性の高い集約的な農業の導入によって農業経営を再建し,拡大させてきた。

A集落で区画の大きい農地は三ノ倉川に沿って分布し,これらの多くは水田である(前掲第3図)。そしてイチゴ栽培のビニルハウスが集落の中央に,ブルーベリーの畑地が集落北部の傾斜地に位置している。これらA集落の主要な農地に対し,小規模な農地は露地野菜や果樹,モミジの栽培に利用されている。このうち家屋周辺の小規模な農地では居住者が自給用の野菜を生産し,果樹園ではカキやクリが粗放的に栽培されている。これらを栽培しているのはA集落の居住者やB組織であるが,モミジは異なり,愛知県小牧市の出身者が経営する農業法人が栽培している20)。

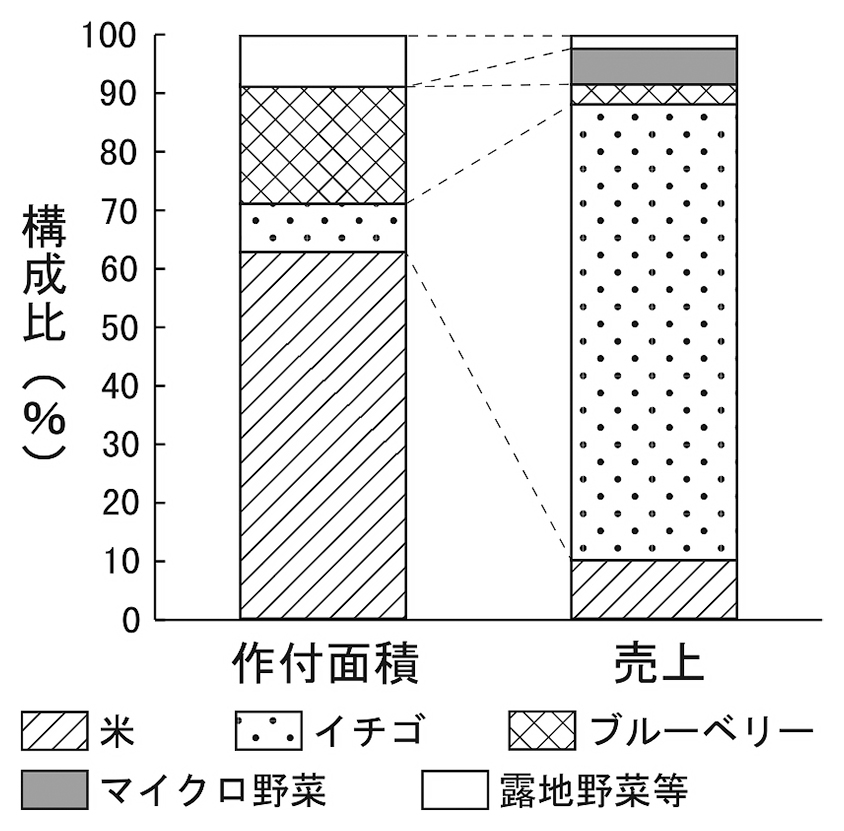

B組織の経営耕地面積(2021年度)は998.5 aであり,その内訳は米627 a,ブルーベリー200 a,イチゴ84 a,マイクロ野菜0.5a,露地野菜等87 aである。米とブルーベリーで経営耕地面積の82.8%を占め,これらがB組織の農地利用の中心的な作物といえる(第4図)。2022年現在,B組織で生産される米の品種はすべてコシヒカリである。ほとんどの米はA集落と多治見市の消費者に直接販売されている。また,ブルーベリーは観光農園とこの来園者向けの直売所で販売される。観光農園の来園者は春日井市や小牧市など,名古屋都市圏内が大半を占める。

これら農作物の販売金額(2021年度)は8,415万円であった。その構成は米855万円,ブルーベリー289万円,イチゴ6,618万円,マイクロ野菜516万円,露地野菜等137万円となっている。販売金額の78.1%を占めるイチゴが農業経営の柱である。イチゴの販路はブルーベリーと同じく観光農園と付随する直売所が大部分である。加えて,多治見市内の洋菓子店2店舗にも出荷している。また,マイクロ野菜の販売金額は2022年度に米を上回ると予想されており21),イチゴに次ぐ収入源として期待されている。先述の通りフードコーディネーターが仲介したのは30店であったが,その後は飲食店間の口コミによって取引関係は拡大し,これまでの取引は約250店に及ぶ。マイクロ野菜の生産を開始した2015年時点では北海道の飲食店やホテルへの出荷もあったが,コロナ禍によって北海道への出荷はなくなった。 2022年現在,マイクロ野菜は多治見市内の飲食店2店舗への出荷を除き,9割以上が首都圏,大阪府,京都府への販売である。

このようにB組織の農作物は,A集落の農村環境を守るための米とブルーベリー,B組織の農業経営を維持するためのイチゴとマイクロ野菜に整理できる。

B組織提供資料により作成

2022年現在,B組織ではA集落に居住する9人が役員を務めている。この9人は70歳代が3人,60歳代が4人,50歳代が2人であり,全役員が男性である。さらに全員が区長等のA集落の自治組織で役職を担った経験を持っている。

B組織の新たな役員の選定にあたり,その候補者は現役員が協議して選出する。候補者の選出では,自治活動への参加の程度や年齢が考慮され,コミュニケーションの取りやすさから近い年齢が望まれる。現役員が選出した候補者には,A集落の寄り合いで就任が打診され,また寄り合いにおいて就任が承認される。

B組織では役員に対する報酬はなく,役員はB組織を自治組織の一部と認識している。B組織の設立には,A集落の生活環境の改善という目的が寄与しており,B組織はA集落の居住者をまとめる必要があった。そのため,B組織とA集落の役員およびその選出は不可分となっている。

3. 従事者の雇用B組織の従事者は,基本的に後述する ① から ④ の農作業ごとに雇用されている22)。B組織の農作業は,① 稲作の機械操作,② 除草作業,③ イチゴ・ブルーベリーの単純作業,④ イチゴ・マイクロ野菜の複雑作業に大別される。そして,農作業によって従事者の属性や勤務状況,雇用形態が異なる。

稲作の機械操作を担当しているのは,60〜70歳代の男性5人である。全員がA集落の居住者であり,親世代の稲作を農繁期に手伝った経験を持つ。集落内のインフォーマルな紐帯からB組織で就業した彼らはいずれも正社員であり,勤務時間は8〜17時に設定されている。彼らの年収は前職の給与水準や農業技術によって異なるが,新規就業時の最低年収は240万円であり,経験年数に応じて500万円まで増加する。

B組織の除草作業は70歳代後半の男性2人が行っている。どちらもA集落に居住し,稲作の機械操作の担当者と同様に,集落内のインフォーマルな紐帯からB組織で就業した。彼らはパート雇用であり,時給は1,000円である。彼らの勤務時間は8〜11時に設定されているが,除草作業の日程と場所は天候や雑草の繁茂状況から各自で判断し,決定する。

イチゴやブルーベリーの収穫,観光農園の受け付けといった単純作業には,20人の女性が従事している。彼女らは全員パート雇用であり,その時給は岐阜県の最低賃金である910円23)に設定されている。20人のうち10人がA集落に居住し,彼女らもまた集落内の紐帯から就業を決めた。残る10人は多治見市の居住者である。集落外に居住する彼女らのなかにはハローワークを通して就業した者と,かつてB組織と取引を行っていた企業に勤務し,その担当者であった経験から転職した者がいる。彼女らを除く8人は,A集落に居住する女性従業員からの紹介によってB組織に就業した。彼女らの勤務はイチゴとブルーベリーの農繁期に限定され,その際の勤務時間は8時30分〜16時である。出勤日は3〜5人で構成されるグループ内で調整されるため,自身や家庭の都合を優先できる。

B組織の複雑作業の主な内容は,イチゴとマイクロ野菜の栽培計画の作成や販路の開拓である。2023年3月時点でこれらの作業には20歳代の男性1人が従事しているが,同年4月に新規学卒者の女性1人を雇用する予定である。3月時点で従事している20歳代男性は多治見市の農協に勤めていたものの,やりがいのある農業をしたいという思いから,農協の上司に紹介されたB組織に転職した。また,雇用予定の女性は岐阜県農業大学校(以下,農大)で農業を学んでいる。B組織は彼女の前にも農大を卒業した男性を雇っていたが,彼は配偶者の実家の農業を継ぐためにB組織を2021年に退職した。正社員である彼/彼女らの勤務時間は8〜17時である。稲作の機械操作と同じく新卒入社時の年収は240万円であるが,経験によって500万円24)まで増加する。

このようにB組織では高い農業スキルを有する従事者をフォーマルな経路によって,農外企業と同様に雇用する一方,稲作の機械操作や単純作業の担当者にはA集落の居住者や居住者から紹介された者を充てている。そして稲作の機械操作と単純作業は性別によって分業されている。そもそも,農地の維持を目的に設立されたB組織で重要であった農作業は,稲作の機械操作である。そのため,まずは男性が稲作の機械操作を自身の仕事と位置づけ,これ以外の「雑多」な仕事は女性の仕事としてみなされた25)。とくに接客を伴う観光農園の受付は「女性向き」の仕事として認識されている。

本研究ではB組織の従事者に対して2022年12月に質問紙を配布し,これまでの経歴や賃金,B組織に就業した理由などを把握した。配布対象は正社員とパートを合わせて28人であり,2023年3月に質問紙を回収した。回答が得られた17人の経歴を示した第5図のうち,従事者1〜3が正社員,従事者4〜17の14人がパートである。

正社員は集落居住者の70歳代男性である従事者1と2,集落外に居住する20歳代男性の従事者3である。B組織で就業する前,B組織の代表である従事者1(Y氏)は運送業の正社員,従事者2は自営業の経営者であった。彼らは20〜40歳代に待遇が改善する転職を経験した後,高齢になってから,A集落を活性化したいと考えてB組織に就業した。他方,先述の通り従事者3は大学卒業後に農協に就職し,やりがいのある農業に従事したいという思いから20歳代でB組織に転職した。

B組織のパートのうち従事者4〜6,8,10,11は中学校や高校を卒業後,多治見市内で就職した。彼女らは結婚や出産を機に離職し, 60〜70歳代でB組織に再就職した。彼女ら全員がB組織で就業した理由に家との近さを挙げており,これに加えて従事者11は地域住民が楽しそうに働いていることを理由にしている。彼女らと同じく従事者9も高齢になってからの就業であるが,彼女は高齢でも雇用してくれるB組織を副業先として選択している26)。彼女と同じく,従事者12と13も高齢であっても働けるためB組織への就業を決めた。また,集落外に居住する従事者7 27)は農業を通じた交流を楽しみたいという理由でB組織に就業している。60歳代でB組織に就業した従事者14と15は就業時間の調整が可能であり,家事や介護などに対応できる点が就業の決め手となった。就業時間の調整が可能であるという理由は50歳代の従事者17も同じであるが,彼女は時間調整が可能な副業先としてB組織を評価している。そして,従事者16は対人関係の悩みから待遇を悪化させながらも転職を繰り返し,良好なコミュニティが形成されていると感じたB組織にたどり着いた。

このようにパート女性の就業理由は,家との近接性や家事・介護との兼ね合い,年齢や就業時間のハードルの低さ,農業の非経済的な魅力やコミュニティの豊かさなど様々である。ただし,正社員の男性が語る仕事のやりがいや,待遇の改善から彼女らは就業を決めていない点に注意する必要がある。

水稲は稲作の機械操作,イチゴおよびブルーベリーは各作物の単純作業,マイクロ野菜は当該作物の複雑作業を意味し,従事者の担当作物を○で表した。なお従事者2は補助的にブルーベリーの作業を実施し,従事者6はマイクロ野菜の収穫作業を実施しているので,これらを△で示した。

B組織従事者へのアンケート調査により作成

第6図は縦軸にB組織に就業前の年間賃金,横軸に就業後の年間賃金をとった散布図である。また,第6図には岐阜県の賃金の目安(2022年)として,20〜24歳の一般労働者男性,短時間労働者女性の年間賃金を示した28)。従事者4,7,13は収入に関する回答が得られず,従事者1であるY氏は先述の通り産廃業者からの出向という特殊な就業形態をとっていたため表現していない。

ここでY氏がB組織に就業した2013年の賃金について補足すると,彼の年収は240万円へと前職の3分の1以下に減少した。Y氏は2013年時点でB組織の農業経営を12年間も担ってきたが,形式的にはB組織の社員ではなかったため,正社員の入社時の賃金水準が採用された。こうした形式的な理由に加え,Y氏はB組織の役員も務めており,B組織は自治組織の一部であるという彼の認識も,自らに低い賃金水準を設定した背景にある。

賃金に関する回答が得られた正社員のうち,従事者2はB組織で就業する前,自営業で500万円の年収を得ていた29)。彼はB組織への転職によって年収が440万円に下がったが,A集落に貢献したいという思いに加え,自営業の経営が悪化しつつあったことから年収の減少を受け入れた。他方,従事者3の年収はB組織への転職によって350万円から360万円となっている。仕事のやりがいを求めた転職であったが,賃金水準は維持されている。こうした正社員の賃金水準,とくにイチゴやマイクロ野菜の複雑労働を担当する者の水準は,よりよい人材を確保するために他産業と同程度に設定されている。そこに性差はなく,2023年4月に入社が予定されている農大卒の女性も年収は240万円である30)。

農業経営の戦略から他産業と同等の賃金水準である正社員に対し,B組織のパートのほとんどは岐阜県の女性短時間労働者の賃金水準を下回っている。B組織のパートは集落内の高齢女性が多く,彼女らがA集落や多治見市内で就業先をみつけることは難しい。また,家庭内で家事や介護の担い手に位置づけられやすい女性にとって,就業時間の融通が効くB組織は,家事や介護を担当しながらも働ける職場となっている。こうした時間の調整が比較的容易であるという点は,副業先の選択時にもB組織が選ばれる理由としても機能している。このほかにB組織を地域コミュニティとして評価している従事者11や,収入についての回答は得られなかったが,農業の楽しみからB組織で働く従事者7がいる。農繁期に限定される労働力として単純作業を担う彼女らの多くは,年収が50〜80万円と短時間労働者女性の水準の半分ほどである。

低賃金で従事する女性パートのうち単身世帯は従事者7,12,15,16のみであり,多くの女性パートは配偶者や子どもと同居している。質問紙で家計負担の割合を回答した者は少なく,女性パート全体の分析はできないが,従事者10は夫が家計の80%を,従事者11も夫が家計の90%を負担している。B組織で副業として農業に従事し,本業とあわせて267万円の年収がある従事者17であっても,夫と長女夫婦が家計の60%を負担しており,多くの場合,女性パートは家計の副次的な収入源と位置づけられている。このように年齢や,家事や介護の担い手であることから就業に制限を受けつつも,副次的な家計支持者である女性たちによって,B組織の単純作業は低賃金で支えられているのである。

従事者が重複するマーカーには重なっている人数を付した。

就業前の年間賃金は2000年以降を表した。

B組織従事者へのアンケート調査により作成

本稿ではこれまでに集落営農法人の採用戦略と手段,従事者の意思決定から従事者雇用の形態を検討してきた。その結果,農作業で違うスキルの高低と農作業の性別役割分業によって,従事者雇用の経路と従事者の属性が異なることが明らかとなった。本章では上述した成果から集落営農法人の今日的な性格を,国内外で議論されている小農概念を踏まえて考察する。

日本における小農は,戦後の経済発展のなかで乗り越えるべき対象であった。そのため,農業の大規模化や企業化を推進する政策が実施されてきた。しかし,近年31)では食料の安定供給や農村の資源管理などに資する主体として小農が再評価されている。農業の大規模化や企業化,グローバルな農産物供給といった潮流とは異なる可能性を地域性に依拠する農民にみたPloeg(2008)は,① 多角化(broadning),② 高付加価値化(deepning),③ 地域資源の有効利用(regrounding)という農業の方向性から「新たな小農」を定義した32)。この定義を踏まえれば,B組織のイチゴ,ブルーベリーの観光農園は ① 多角化に該当し,② 高付加価値化には水稲の不耕起栽培が当てはまる。一方,コンテナでのマイクロ野菜の生産と首都圏のレストランへの出荷は,Ploeg(2008)が企業的な様式(Entrepreneurial mode)33)と指摘する自然から乖離し,商品化の程度が強いという特徴に合致する。

小農に関する議論を国内外で比較した際,日本の議論の特徴は家族(イエ)と地域集団(ムラ)の重視である(秋津, 2019)。すなわち地域を基盤とする組織の協働による地域経済の自立性の向上と,地域資源の維持・再生産が日本における特徴的な論点である。この点において,集落の自治組織と結びつき,農村環境の維持を目的に居住者が協働するB組織は,日本の小農的な組織といえる。ただし,B組織の従事者雇用からも,マイクロ野菜の生産と同じく小農的性格の変化がうかがえる。

マイクロ野菜の担い手が,農外企業と同様の手段と待遇で雇用されているのに対し,高齢化が進むA集落で不足し始めた単純作業の農業労働力は,A集落の居住女性がB組織とインフォーマルに繋いだ多治見市内の女性たちによって補填されている。結婚や出産,育児による失業期間により,職場のネットワークを維持しにくい女性は,家族や近隣の友人からの情報を就業時に活用する(渡辺, 2014)。インフォーマルな紐帯を頼り,狭い範囲で就業先を探す女性たちは,仕事への満足度や希望ではなく,家事との両立が可能であるかという点が就業選択のポイントとなる(Hanson and Pratt, 1991)。先述したB組織で働く女性たちの多くは,家事や介護,本業との両立可能性から就業を決めており,農業・農村に魅力を感じてこれらに関与し,新たな小農に分類される階層34)とは異なる。

B組織の農業経営を支える施設農業の複雑労働者を企業的に雇用するとともに,就業に制限を受ける女性を単純労働力として補填することで農村環境の維持という目的を達成しているB組織は,戦略的に企業的要素を取り込んだ小農的な集落営農法人であるといえる。

本稿では岐阜県多治見市を事例に,採用戦略と手段,従事者の意思決定から集落営農法人の従事者雇用の形態を明らかにし,農業経営と従事者雇用の形態から集落営農法人の今日的な性格を考察した。

早くから離農が増加したA集落では,農業経営の拡大ではなく,農村環境の一つである農地の維持を目的に集落営農法人のB組織が設立された。B組織の農地利用は,A集落内の農地を維持する土地利用型作物と,B組織の農業経営を存続させるための労働集約型作物から構成されている。

B組織の農業経営においてイチゴやマイクロ野菜の重要性は高まっているものの,これらの生産・販売をマネジメントする担当者を,早くから離農が進んだA集落内でみつけることは難しい。こうしたスキルのミスマッチを克服するために,B組織は農大との関係性を深め,フォーマルな経路によって新規学卒者を雇用している。その際にはよりよい人材が雇用できるよう,新規学卒者の賃金を地域内の農外企業と変わらない水準に設定している。

他方,人口減少や高齢化によってA集落という範囲で不足した単純労働力は,多治見市内に居住する女性たちによって低賃金で埋め合わされた。彼女らはまた,農繁期の労働力需要に応える労働者でもある。インフォーマルな人的ネットワークによってB組織をみつけた彼女らは,家事や本業などとの両立可能性からB組織での就業を決めており,彼女らの低賃金就業は家計の副次的な支持者であるという位置づけによって,自身・家庭内で許容された。

農作業によって従事者雇用の形態が異なるB組織において,農業経営の拡大という点では収益性の高い労働集約型作物への特化が合理的である。しかし,B組織では限られた労働力で集落内の農地を漏れなく維持するために,農地利用の構成の変更は検討されていない。これらを踏まえれば,B組織は季節を問わない商品として大都市の飲食店に出荷されるマイクロ野菜の生産や農外企業と同様の従事者雇用といった企業的な性格を農業経営に取り込みつつも,地域資源である農地の維持を目的とし続けている点で,組織の根底は依然として小農的性格にあるといえる。

最後にB組織の小農的性格について,集落外からの眼差しを踏まえて付言したい。B組織は農村環境を構成する農地の維持を目的に,企業的性格を取り込みつつ,集落の自治組織と連動して農業経営の再建・改善に取り組んできた。これらはB組織の主体的な取り組みであるが,A集落で最終処分場を運営する産廃業者からの人的支援,金銭的援助なしには実現し得なかった。用地の確保や住民との合意形成に困難を抱えやすく,運営した後も住民を中心とする反対運動というリスクがある産廃業者にとっても,自らが支援した組織が集落をまとめていくことは重要だったのである。集落外から集落営農法人がどのように評価され,その存在がいかに要請されてきたのかという視点は,得てして集落内の主体性に議論の焦点が絞られやすい集落営農法人の存立を多角的に検討する上で重要である。この点については今後の課題としたい。

本研究ではY氏をはじめとするB組織の皆様に多大なるご協力をいただいた。記して御礼申し上げます。本研究には科研費若手研究(18K12583,研究代表者:庄子元)を使用し,本稿の骨子は2023年度東北地理学会春季学術大会(於:東北大学)にて報告した。

1) 農業法人白書は日本農業法人協会が公開している会員へのアンケート結果である。2022年度会員の51.6%が売上1億円以上,稲作の平均面積は64.9 haであり,大規模な農業法人へのアンケート結果である点に注意する必要がある。

2) 資材コスト,労働力,農産物価格の三つが経営課題として常に上位に挙げられている。

3) ただし,2022年7月の経済地理学会関東支部例会で山崎は近畿型農業構造が他産業と遜色ない労働条件を農業内部に作り出し,農地を守ろうとする状況であると述べている(新井ほか, 2022)。

4) 1960年の国勢調査では通勤者と通学者が区別されていないため,これらを合計した割合を示した。

5) A集落では男女で作業を分担して薪を生産しており,木の伐採と薪への加工が男性,背負子が女性の仕事であった。

6) A集落の収量は,後述する集落営農法人の2022年産の実績値である。

7) 2022年産の作物統計調査によれば,水稲の10 aあたり収量は全国が536 kg,岐阜県が487 kg,多治見市が465 kgである。

8) A集落は農業集落カードで早く秘匿データとなったため,農業の統計的把握は難しい。そのため,農外就業や耕作放棄地の状況は,後述する集落営農法人への聞取り調査によって把握した。

9) 最終処分場は第3図に示したA集落の農地や建物の東部に位置している。

10) 特別減歩見合いによって創設された宅地の土地代金を充当し,費用負担を相殺した。

11) 会社法制定にあたって有限会社法が廃止された2006年以降,B組織は特例有限会社となった。そのため,B組織では有限会社という名称が継続しており,有限会社法廃止に伴う組織の変化はない。

12) A集落では住環境整備事業によって水洗トイレが使用できるようになったこと,名古屋都市圏に含まれ,通勤・生活しやすいことから移住者がいる。これらの世帯は農地を所有していないため,B組織の株主総会には参加していない。

13) Y氏が産廃業者からの出向という形でB組織を経営していたのは2013年までである。同年にY氏は産廃業者を定年退職し,B組織に就職した。

14) 資金援助が減額された理由は,A集落の居住者とB組織の対立である。A集落の居住者は,産廃業者からの資金援助を集落に対する支援と認識している。一方,B組織では集落の環境を維持する農業への支援と考えられていた。こうした対立を収めるため,産廃業者は資金援助を減額した。

15) ただし,2022年現在の不耕起栽培面積は22 aのみである。

16) 2021年農業経営統計調査によれば,稲作作付面積が20 ha以上の稲作単一経営の従事者1人当たりの農業所得は326千円,農業固定費千円当たりの農業所得は232千円である。これに対し,施設イチゴが含まれる施設野菜作経営体(全国平均)では従事者1人当たりの農業所得が692千円,農業固定費千円当たりの農業所得が495千円である。

17) B組織は石川県でブルーベリー栽培を視察した際,収穫作業に多くの人手が必要であると学び,収穫作業の従事者の確保が困難であったため,国道19号沿いに看板を立てて観光農園を始めた。

18) 2008年時点でブルーベリーの観光農園来場者は1ヶ月で約5,000人であった。しかし,A集落近隣にブルーベリーの観光農園ができたこと,猛暑に対応するための品種更新を行っていることから来園者は減少し,2022年現在は1ヶ月に約2,000人である。

19) マイクロ野菜の生産は活性化協議会の事業がきっかけであるため,自治区内の他集落でも取り組まれている。

20) モミジを栽培する農業法人は小牧市での農地取得を目指したが上手くいかず,B組織の仲介によってA集落での栽培を開始した。栽培されたモミジは料理の飾り葉として出荷されるほか,アントシアニンやポリフェノールを含む健康食品としても販売されている。

21) 聞取り調査を実施した2022年11月時点で,マイクロ野菜の販売金額は米と同水準であった。マイクロ野菜は年間を通じて販売されているため,米の販売金額を上回ると期待されていた。

22) B組織の代表であるY氏だけは,除草作業を除く全作業に従事している。

23) 聞取り調査を実施した2023年3月時点の水準である。B組織では単純作業の賃金水準を最低賃金に設定しているため,最低賃金の引き上げに伴って,B組織の賃金水準も上がっている。

24) 2022年7月の経済地理学会関東支部例会の総合討論において,山崎が提示した雇用劣化の世代といえる若者が魅力を感じる賃金水準と一致する(新井ほか, 2022)。

25) 農作業の性別役割分業については渡辺(2009)が詳しい。同書で取り上げられているのは家族経営であるが,イチゴを栽培する専業農家を事例に,重要だと認識する農作業を男性が,その補助を女性が担当する過程と認識を整理している。

26) なお従事者9は2022年に製造業のパートを退職しており,現在の就業先はB組織のみである。

27) 従事者7はB組織に就業する前,夫と多治見市内の市民農園で農作業を楽しんでいたが,夫と死別し,周囲からの勧めもあってB組織に就業した。

28) 2022年賃金構造基本統計調査(岐阜県)から,20〜24歳の一般労働者男性の年間賃金は,「きまって支給する現金給与額」を12倍した数値に「年間賞与その他特別給与額」を足して求めた。短時間労働者女性の年間賃金は,「実労働日数」,「1日当たり所定内実労働時間数」,「1時間当たり所定内給与額」を乗じた数値を12倍し,さらに「年間賞与その他特別給与額」を加えた。なお,どちらも企業規模10人以上,産業計の値を用いた。

29) 2008年賃金構造基本統計調査によれば,当時従事者2と同年代である55〜59歳の一般労働者の年収は565.8万円である。

30) 2022年賃金構造基本統計調査によれば,19歳以下の一般労働者(男女計)の年収は247万100円であり,B組織入社時の年収とほぼ同じである。

31) 国際連合は2018年に「小農と農村で働く人びとに関する権利国連宣言」を採択し,2019~2028年を「家族農業の十年」と定めた。

32) 本稿ではプルフが定義した「新たな小農」の訳を秋津(2019)に従った。ただし,多角化や高付加価値化という訳については,ビジネス化や6次産業化と安易に捉えられる恐れがある点に注意が必要である(靏, 2021)。

33) プルフは「企業的な様式」と表現したグローバルに展開する工業的な農業生産・食料供給の特徴に,化学肥料や農薬など地域外の資材を投入する集約的で大規模な商品作物の生産を挙げている。

34) 日本の兼業農家・家族農業の史的変化を整理した玉(2020)を踏まえれば,定年帰農や田園回帰,半農半Xなどの実践者も新たな小農として位置づけられる。