-

塚田 貴大

2016 年 45 巻 p.

25-37

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】VDT症候群が問題視される中、調節力の補助および眼精疲労・眼疲労の緩和を目的とした若年者向け累進屈折力レンズ(Progressive Addition Lenses for the young:以下PAL)が流通している。今回、健常者を対象とし、眼の疲労の評価に有用とされる調節微動高周波成分出現頻度(High Frequency Component:以下HFC)を指標とし、PALの有用性を検討した。

【対象および方法】若年健常者19名(男性7名、女性12名)、平均年齢19.79(±1.06歳)、屈折度数は平均-3.15D(±1.74D)を対象とした。同一被験者に対し、遠用単焦点(HOYA HILUX 1.6)およびPAL(HOYA REMARK-Active)を、それぞれを2週間装用後、30分間のVDT負荷作業を与えた。その作業前後および20分間の閉瞼休息後のHFCを、調節微動解析装置Speedy-i K-modelにて測定し、調節反応量0.50Dから1.00Dの範囲のHFCの差を抽出して比較した(single-factor ANOVA, Tukey-Kramer法)。

【結果】19例中有意差を認めたのは、負荷作業前は3例で、うち2例がPALのHFCが低かった。負荷作業後で有意差を認めたものは5名で、うち3名がPALのHFCが低かった。休息後で有意差を認めたものは6名で、うち4名がPALのHFCが低かった。

【結論】一部の症例、特に-3.00D以下の症例で、PAL装用下でのHFCの低下がみられた。PALは眼精疲労よりも眼疲労および疲労回復に奏効する傾向がみられた。

抄録全体を表示

-

岡野 真弓, 内川 義和, 田村 省悟, 齋藤 真之介, 川野 純一

2016 年 45 巻 p.

39-46

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】大学生での調節機能・輻湊機能異常のスクリーニングにおけるConvergence Insufficiency Symptom Survey(以下CISS)の有用性を明らかにする。

【対象及び方法】屈折異常以外に眼科的疾患のない大学生41名(平均年齢20.5±1.9歳)を対象とした。CISSは15の質問項目からなり、各項目の合計得点をCISS総合得点(0~60点)とした。視機能検査では、遠見及び近見視力、屈折、調節近点、調節効率、眼位、融像幅、輻湊近点の検査を行った。結果に基づき、対象者を調節機能・輻湊機能異常あり群(以下異常群)となし群(以下正常群)に分類し、各群のCISS総合得点を比較した。さらにReceiver Operating Characteristic曲線を用いて曲線下面積(以下AUC)とカットオフ値、精度を算出した。

【結果】正常群24名(58.5%)、異常群17名(41.5%)に分類された。CISS総合得点は正常群10.92±7.48点(平均値±標準偏差)、異常群19.53±7.85点であり、正常群に比べて異常群の得点が有意に高かった(p<0.01)。CISS総合得点のAUCは0.792であり、カットオフ値14.5点の場合に、感度76.5%、特異度75.0%であった。

【結論】CISSは大学生での調節機能・輻湊機能異常のスクリーニングに有用であることが示唆された。

抄録全体を表示

-

中川 真紀, 臼井 千惠, 林 孝雄

2016 年 45 巻 p.

47-50

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

特異な眼振を示した2症例を経験したので報告する。

症例1:10歳、男児。幼少時からの眼振で、夕方になると揺れが強くなり疲れるとの訴えで受診。視力は両眼(1.2)。眼位はわずかに外斜位で眼球運動は異常なし。右方静止位の衝動眼振があり、目に力を入れると眼振を止められるため、サーチコイル法で眼振を自在に制御できること、眼振静止時はわずかに輻湊していることを確認した。

症例2:15歳、女子。9歳から近方視時に眼振が起こるとの訴えで受診。視力は両眼1.5。眼位・眼球運動は異常なし。サーチコイル法では眼前10㎝まで輻湊させると振子眼振が発生することを確認した。調節の弛緩で眼振は抑制され、近用眼鏡装用で症状は軽快した。

抄録全体を表示

-

稲垣 尚恵

2016 年 45 巻 p.

51-55

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】健常者用に開発された遮光レンズ『LUTINA®』(東海光学製)のコントラスト感度と色相弁別能を非装用時や他の遮光レンズ装用時と比較し検討した。

【方法】視機能に異常のない10名を被験者とした。装用条件は装用なし、『LUTINA®』装用、AC(東海光学製CCPシリーズ)装用とした。コントラスト感度はPelli-Robson Contrast Sensitivity Testで、色相弁別能はFarnsworth-Munsell 100 hue testで測定を行った。

【結果】どの装用条件でもコントラスト感度の低下はみられなかった。

色相弁別能は、すべての条件で正常範囲内であった。総偏差点は装用なし、LUTINA、ACの順に高くなった。装用なし条件とAC装用条件の間に有意な差があった。

【考察】『LUTINA®』装用によって、コントラスト感度、色相弁別能に影響を与えることはなく、『LUTINA®』は日常装用遮光レンズとして問題ないと思われる。

抄録全体を表示

-

伊藤 可奈子, 牧野 伸二, 保沢 こずえ, 近藤 玲子, 金井 美佳, 須藤 治子, 馬渡 剛

2016 年 45 巻 p.

57-61

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】自治医科大学弱視斜視外来を受診した高齢者症例を検討した。

【対象と方法】2010年から2014年の間に当科弱視斜視外来を受診した60歳以上の高齢者108例の臨床的特徴を検討した。平均年齢は70.9歳(60~91歳)、男性53例、女性55例であった。

【結果】受診動機は複視が72例、整容的改善が33例、眼精疲労2例、その他1例であった。63例で手術が施行され、外斜視が43例、内斜視が9例、上下回旋斜視が11例であった。術後、複視が残存した3例はやや不満足であったが、60例では整容的な満足および自覚症状の改善が得られた。手術を施行していない症例の12例でプリズム眼鏡の処方を行い、10例で症状の軽快が得られた。

【結論】高齢者に対する斜視手術は、非観血的治療とともに有用である。

抄録全体を表示

-

中村 愛, 堀 祐子, 松本 奈緒美, 梅原 杏子, 岩﨑 里美, 松下 玲子

2016 年 45 巻 p.

63-69

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】斜視・弱視治療にアトロピン硫酸塩点眼薬(以下、アトロピン)を用いた屈折検査が有用であることは周知のことだが、点眼には時間や手間がかかり副作用の懸念もある。今回大塚眼科病院弱視斜視外来でのアトロピンによる屈折検査の現状について検討した。

【対象と方法】2011年4月~2015年3月に屈折検査を目的にアトロピンを点眼した83例を対象とし、年齢分布と疾患、副作用の発現率、シクロペントラート塩酸塩(以下、シクロペントラート)とアトロピンの屈折検査による比較、アトロピン点眼1回目と1年後の2回目の屈折値比較について検討した。

【結果】年齢は1歳から7歳、平均3.8±1.4歳で、遠視が含まれる症例が多く認められた。副作用の発現率は83例中3例(3.6%)であるが、いずれもすぐ治まり点眼続行されていた。シクロペントラートとアトロピンによる屈折検査を比較した例は7例14眼であり、アトロピン点眼後の方が平均+0.16±0.33D強く検出された。今回比較した対象には含まれていないが、シクロペントラートによる屈折検査の約1年後にアトロピンによる屈折検査で遠視が強く検出され、眼鏡装用により視力が向上した症例があった。

【結論】アトロピンによる屈折検査は時間や手間がかかるため、シクロペントラートによる検査で経過観察をすることもある。副作用による影響も軽度であり、アトロピンの有用性について再認識することができたため、積極的に施行すべきと考える。

抄録全体を表示

-

金永 圭祐, 藤原 篤之, 坂手 澪, 後藤 保人, 稲垣 明日香, 白神 史雄

2016 年 45 巻 p.

71-77

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】黄斑円孔において術前の円孔径、円孔底径を計測する事は術後の視機能を予測するうえで重要な因子とされている。今回、2種類の光干渉断層計(OCT)を用いて円孔径、円孔底径の計測精度を評価するとともに、計測に影響を与える因子について検討した。

【方法】対象は平均年齢67.3±5.1歳の黄斑円孔20例20眼とした。OCTはDeep range imaging OCT(DRI、TOPCON社)、Spectralis OCT(HRA、Hidelberg社)を用いた。各機器で同一眼の水平断層像を撮影し、3名の検者によりキャリパーを用いて3回の円孔径、円孔底径の計測を行った。解析はχ2検定により検者間計測誤差を検討した。また円孔径、円孔底径の計測に影響を与える因子(年齢、等価球面度数、眼軸長)について重回帰分析により検討した。

【結果】DRIで評価した円孔径の検者間計測誤差に差はなかった(P = 0.64)。また円孔底径の検者間計測誤差にも差はなかった(P = 0.79)。HRAで評価した円孔径の検者間計測誤差に差はなかった(P = 0.93)。また円孔底径の検者間計測誤差にも差はなかった(P = 0.51)。さらに円孔径、円孔底径の計測に影響を及ぼす因子はなかった。

【結論】円孔径、円孔底径計測における検者間誤差はなく、キャリパーによる計測精度は高い再現性を示した。また円孔径、円孔底径の計測に影響を与える明らかな因子はなかった。

抄録全体を表示

-

丸久 友理子, 岡 真由美, 星原 徳子, 金永 圭祐, 森 壽子, 河原 正明

2016 年 45 巻 p.

79-86

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】注意欠如多動性障害(ADHD)児において、眼球運動および眼球運動発達検査(DEM)を測定し、読字に与える視覚的注意の影響を検討した。

【方法】対象はADHD児6例(6-7歳)、対照は健常児10名(6-7歳)であった。眼球運動の記録はEye Mark Recorder-9®(nac社)を用い、眼球運動のパターン、視標提示時の最大固視時間、saccade回数を求めた。読字に用いたDEMの数字配列は、テストAとBが等間隔、テストCが不等間隔であった。評価は、読字時間とエラー(読み飛ばし、読み加え)数を記録した後、各テスト表の80字あたりの読字時間(調整読字時間)を算出しDEM比率を求めた。

【結果】saccadeのパターンは両群にundershootをみとめた。最大固視時間はADHD群で短縮し、saccade回数はADHD群で有意に多かった(p < 0.01)。テストCの調整読字時間はADHD群で有意に延長した(p < 0.05)。エラーは、ADHD群で行の途中に起こす場合が有意に多かった(p < 0.05)。DEM比率は両群に有意差がなかった。

【結論】ADHD児はsaccadeの抑制に必要な固視時間が短く、視覚的注意の持続が困難となり、DEMテストCで調整読字時間が延長した。saccadeにおける固視時間とDEMテストCの調整読字時間を測定することはADHDのスクリーニングに有用と考えた。

抄録全体を表示

-

伊藤 志代美, 玉置 明野, 小島 隆司, 川出 美幸, 村井 朋子, 橋爪 良太, 加賀 達志, 市川 一夫

2016 年 45 巻 p.

87-95

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】フーリエドメイン光学式眼球生体計測装置IOLMaster700(以下M7)とOA-2000(以下OA)を比較すること。

【対象及び方法】2015年3~7月に白内障術前検査としてM7とOAを連続測定した339例611眼。M7、OAの2機種による眼軸長(AL)、前房深度(ACD)、平均角膜屈折力(K)の測定可能率及び測定値を比較し、SRK/T式、Haigis式による予測屈折値と術1ヶ月の自覚屈折値の差を比較した。

【結果】全例でのALの測定可能率は、M7が93.9%、OAは95.3%で有意差は無かった。ALの測定不能例はM7が37眼、OAは29眼で、緑内障発作による浅前房12眼では、M7の測定率は58%でOAの92%と比較し低かった。ACDとKは両機種に差はなかった。AL 測定値は2機種に有意差を認めず、ACDはOAがM7より平均0.07mm長く(p<0.0001)、KはOAがM7より平均0.07D強く計測された(p<0.0001)。ACDに2標準偏差以上の差を認めた30眼中29眼はOAの方が長く、最大1.53mmの差があった。術後屈折誤差は、SRK/T式、Haigis式とも2機種に有意差はなかった。

【結論】M7、OAは高い測定可能率を示し、術後屈折誤差に差はなく同等であった。M7は緑内障発作による浅前房のAL測定可能率が低く、OAはACDが長く計測される場合があり今後の検討が必要である。

抄録全体を表示

-

矢野 清隆, 三好 由理, 永易 祐加, 大西 理絵, 宮本 和久

2016 年 45 巻 p.

97-103

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】3歳児健診における視覚健診がもたらした功績は大きく、多くの弱視児がその恩恵を受けてきたが、いまだに健診をすり抜け就学後に弱視が発見される例があることが問題視されている。新居浜市では現在、眼科医や視能訓練士が3歳児健診に参加していない現状を受け、現行のシステムを補完する方法として5歳児健診を実施したので、その結果につき報告する。

【対象】平成26年度~平成27年度に新居浜市内の幼稚園・保育園に在籍した5歳(年長)児、2,091人。

【方法】視能訓練士が市内の各園に出張し、両眼開放オートレフラクトメーターによる自然瞳孔下屈折値・近見視力・眼位測定、必要に応じて両眼視機能検査を追加し、実施した。異常の疑いがある児に対しては二次健診として眼科機関の受診を勧め、受診結果について追跡調査を行った。

【結果】一次健診では2,084人(99.7%)に検査施行可能であった。一次健診で異常の疑いを指摘された児は398人(19.1%)であり、その内訳は視力・屈折異常の疑いが90%以上を占めた。一次健診で異常の疑いを指摘され二次健診で実際に眼科機関を受診したのは324人(85.6%)であり、受診により弱視と診断された児は51人であった。

【結論】視能訓練士が5歳児健診を実施し、視力検査の裏づけとして屈折検査を併施することにより、3歳児健診で見逃された弱視を発見し、就学時より早い段階で治療に移行できたことは本健診の有用性を示すものであると考える。

抄録全体を表示

-

馬渡 剛, 牧野 伸二, 保沢 こずえ, 近藤 玲子, 金井 美佳, 須藤 治子, 伊藤 可奈子

2016 年 45 巻 p.

105-108

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】感覚性斜視の手術成績を検討した。

【対象と方法】対象は2000年から2014年までに当科で感覚性斜視に対して手術を行った 35例で、男性18例、女性17例、年齢は12~86歳(平均33.0±17.5歳)であった。これらを対象に、臨床的特徴と手術成績を検討した。

【結果】原因は先天性13例、後天性20例、不明2例であった。患眼の視力は0.2~0.1が7例、0.09~0.01が13例、指数弁~光覚ありが8例、光覚なしが7例であった。斜視の内訳は外斜視が32例、内斜視が3例であった。手術は全例患眼に対して行い、初回術式は外斜視では前後転術が21例、後転術が11例、内斜視では前後転術が2例、後転術が1例であった。外斜視では術前斜視角 -14~-85⊿(平均 -46.1±16.8⊿)が、術後 +12~-45⊿(平均-14.9±12.1⊿)、内斜視では術前斜視角 +25~+95⊿(平均 +63.3±29.0⊿)が、術後 +10~+45⊿(平均 +22.3±16.0⊿)に改善が得られた。最終観察時、すべての症例で整容的満足が得られた。

【結論】感覚性斜視に対する斜視手術は、既報と同様に整容的な改善が得られ有用である。

抄録全体を表示

-

林 顕代, 追分 俊彦, 奥村 詠里香, 掛上 謙, 中川 拓也, 林 由美子, 三原 美晴

2016 年 45 巻 p.

109-112

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

両眼に黄斑偏位によるγ角異常があり、大角度の外斜視を合併した症例に対し、斜視手術を行った症例を経験したので報告する。

40歳男性。未熟児網膜症による耳側方向への黄斑偏位があり、両眼各々に約20⊿の陽性γ角異常がみられた。斜視角は近見123⊿の外斜視、遠見103⊿の外斜視であった。整容面での眼位矯正を目的に外斜視に対して両眼外直筋後転術と内直筋短縮術を行った。

斜視手術後の水平斜視角は近見35⊿の外斜視、遠見16⊿の外斜視であった。

γ角異常を合併した斜視症例では見かけ上の外斜視は残存するが、斜視角が減少する事で患者の満足が得られるため、希望されれば積極的に手術をするべきである。

抄録全体を表示

-

高﨑 裕子, 小林 泰子, 米田 剛

2016 年 45 巻 p.

113-120

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】本学では2014年から4年生の臨地実習にポートフォリオを導入した。ポートフォリオは臨地実習における教育効果を反映できるのか検討する。

【方法】材料は総括ポートフォリオ記録内の(A)価値ある成長と、(B)自己の視点の変化の記述である。IBM SPSSテキスト解析ソフトでキーワードを抽出しカテゴリー化した。得られたカテゴリーは主成分分析し、主成分の概念を検討した。

【結果】33名の総括記録を分析した。(A)では8種類のカテゴリー:出来る、患者、検査、行動、コミュニケーション、考える、学ぶ、自信(B)では7種類のカテゴリー:状況、態度、検査、コミュニケーション、考える、疾患、自信を抽出した。主成分構成は(A)の第1主成分はコミュニケーション、考える、検査;第2主成分は患者、学ぶ;第3主成分は自信、できる、であった。(B)の第1主成分は状況、考える、検査;第2主成分は態度;第3主成分はコミュニケーション、疾患であった。

【考按】本研究では視能臨地実習ポートフォリオを主成分分析し、その教育効果を明かした。主成分が示す概念は(A)ではそれぞれ臨床的思考、臨地での学び、モーチベーションの向上;(B)では問題志向、態度の変容、コミュニケーション力と疾患の理解は異なる能力であると考えられた。臨地実習に導入したポートフォリオは臨床的思考の修得を促進し、それらの教育効果を視覚化でき有用である。

抄録全体を表示

-

梅岡 亮介, 小川 智一郎, 谷澤 芙実, 奥出 祥代, 髙木 真由, 岡本 俊紀, 堀口 浩史, 常岡 寛

2016 年 45 巻 p.

121-128

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】光学式眼軸長測定装置IOLMaster®(Carl Zeiss Meditec)の新機種であるフーリエドメイン方式IOLMaster®700(以下IM700)と従来のタイムドメイン方式IOLMaster®(モデル500)(以下IM500)の2機種間での眼軸長測定率、生体計測値、測定精度および術後屈折誤差について検討した。

【対象と方法】2015年3月~4月にIM700とIM500の両機種にて同日に検査を施行した116例214眼の眼軸長測定率、眼軸長、角膜曲率半径、前房深度の生体計測値について比較検討した。さらに水晶体再建術を施行した70眼の術後1ヵ月における他覚的屈折値に基づいた術後屈折誤差について検討した。

【結果】眼軸長測定率はIM700: 99.5%、IM500: 96.3%でIM700の測定率が有意に高かった(p < 0.05)。眼軸長、角膜曲率半径、前房深度各値において高い相関が得られた(ICC = 0.999、ICC = 0.991、ICC = 0.966)。術後屈折誤差はSRK/T式、Haigis式ともに有意差を認めなかった。

【結論】フーリエドメイン方式に測定原理の改良が行われたIM700は、IM500と比較して眼軸長測定率が向上した。

抄録全体を表示

-

小塚 淳子, 星 崇仁, 平岡 孝浩, 佐藤 友光子, 加藤 篤子, 福田 慎一, 大鹿 哲郎

2016 年 45 巻 p.

129-133

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】弱視治療の効果は視力検査により判定されるが、近年、通常の視力検査以外の方法で弱視眼の視覚の質(以下QOV)を検討した報告が散見される。実用視力検査は視力を連続的に測定することで視機能を評価するもので、QOVの一側面を評価するのに有用である。本研究では、弱視治療により良好な視力が得られた片眼弱視症例に対して実用視力検査を行い、弱視治療眼と僚眼との結果を比較検討した。

【対象及び方法】弱視治療により僚眼と同視力まで改善が見られた片眼弱視16症例(男児4例、女児12例、平均年齢7.5 ± 2.3歳)を対象とした。実用視力計(FVA-100 NIDEK)を用いて遠見矯正下で実用視力検査を行い、実用視力、視力維持率、標準偏差、最高視力、最低視力、平均応答時間について比較検討した。

【結果】実用視力と視力維持率は僚眼に比べて弱視治療眼の方が有意に悪かった(p< 0.001)。標準偏差は健眼に比べて弱視治療眼の方が大きかった(p < 0.001)。最高視力、最低視力は僚眼より弱視治療眼の方が有意に悪かった(p < 0.005)。平均応答時間には有意差を認めなかった。

【結論】通常の視力検査で弱視治療が奏功したと判断される症例においても、弱視治療眼の実用視力や視力維持率は僚眼よりも低く、QOVの観点からは同等の視機能まで改善していない可能性が示唆された。

抄録全体を表示

-

稲泉 令巳子, 山田 信也, 戸成 匡宏, 米澤 昴, 中村 桂子, 濵村 美恵子, 清水 みはる, 筒井 亜由美, 南 稔浩, 阿部 史絵 ...

2016 年 45 巻 p.

135-142

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】大きな中心暗点を有するロービジョン患者にとって、周辺に残された視野の活用は非常に難しい。今回、偏心視の訓練と色の判別の工夫で、QOLを高めることができた症例を経験したので報告する。

【症例】27歳男性。錐体杆体ジストロフィーで身体障害者手帳2級を取得。RV=20cm 指数弁(矯正不能)、LV=(0.01)。視野は、両眼とも30~50度の中心暗点。

【方法】ロービジョン外来にて、有効視野の理解と偏心視獲得のための眼球運動訓練を指導し、家庭訓練を行った。同時に本人にあったオリジナルの色カードを作成し、誤認しやすい色を判別する方法を指導した。初診時より2ヵ月ごとに約15ヶ月間ロービジョン外来を受診し、訓練効果の確認と指導を行った。

【結果】訓練前は右眼の耳側視野のみを用いて見ていたが、患者本人が視野を理解し、意欲的に訓練することで、十分活用できていなかった視野を意識化し、左眼の耳側視野も使えるようになった。右眼から左眼への固視交代もスムーズにできるようになり、拡大読書器を用いての読み効率がよくなった。また、錐体の障害のため、色の判別は難しいが、配列を工夫した色カードを作成することにより、誤認しやすかった色も判別しやすくなった。

【結論】重篤な症例であっても、有効視野の意識化と偏心視訓練、色カードによる訓練などにより、視覚を用いた日常生活の改善の可能性が示唆された。

抄録全体を表示

-

岡田 あかね, 宇野 裕奈子, 山村 彩, 則武 里奈, 玉置 明野, 小島 隆司

2016 年 45 巻 p.

143-149

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】前眼部Optical Coherence Tomography(以下OCT):SS-1000 CASIA(TOMEY社)の角膜前後面屈折力(以下Real-K)を用いてトーリック眼内レンズ(以下T-IOL)モデルを選択した症例の検討を行った。

【対象と方法】対象は、白内障手術にてT-IOL(SN6AT3-7, AlconまたはMicro355T3-4, HOYA)を挿入した20名29眼(平均年齢76.7歳 ± 8.0歳)。IOL度数決定は、Partial Coherence Interferometry(以下PCI, IOLMaster Advanced Technology Ver5.4, Carl Zeiss Meditec)による測定値でSRK/T式を用い、T-IOLモデル選択はそれぞれのIOLメーカー専用ウェブカリキュレータを用い、Real-Kを用いた。予測術後乱視と手術後3ヵ月時の自覚乱視の差、Real-KとPCIの角膜屈折力[PIC keratometric(以下PCI-K)]の乱視量を、直乱視、倒乱視症例別にベクトル解析した。PCI-Kを用いた場合のT-IOLモデル選択も計算した。

【結果】術後予測乱視と自覚乱視のベクトル差は平均0.60 D ± 0.31 Dであった。Real-Kを用い手術後自覚乱視が予測乱視 ± 0.5 D以内の症例(完全矯正)は62%であり、乱視軸の変化なく予測乱視0.5 Dより大きい症例(低矯正)は35%、乱視軸が反転し予測乱視0.5 Dより大きい症例(過矯正)は3%であった。角膜前面乱視別にみると、角膜前面直乱視では17%が過矯正、角膜前面倒乱視では45%が低矯正、それ以外は完全矯正であった。Real-KとPCI-Kの乱視量ベクトル差は全症例において平均0.49 D ± 0.31 Dであり、Real-KとPCI-Kの乱視量に有意な差は認めなかった。Real-KとPCI-Kで同じモデルが選択される症例は59%であった。

【結論】Real-Kを使用したT-IOL計算は従来の方法と遜色がなく、今後有望な方法として検討する必要があると思われた。

抄録全体を表示

-

梅澤 竜彦, 川端 秀仁, 稲垣 尚恵

2016 年 45 巻 p.

151-158

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】円偏光を用いて、片眼弱視患者の片眼視力と両眼開放視力について比較し検討した。

【方法】初診時に屈折異常弱視および不同視弱視と診断され、屈折矯正眼鏡治療により弱視眼の片眼視力が小数視力1.0以上となっている患者12名と、対照群として弱視のない健常者6名を被検者とした。完全屈折矯正値装用下、トプコン社製コンプビジョンCV-5000と接続したパネルチャートPC-50SBにて、円偏光フィルタ装用下での片眼視力と両眼開放視力を測定し比較した。

【結果】片眼弱視患者の弱視眼12眼中7眼、健眼12眼中2眼、健常者眼の12眼中4眼において円偏光下片眼視力が、通常の片眼視力より低下した。しかし、円偏光下両眼開放視力が円偏光下片眼視力より低下したのは、片眼弱視患者の弱視眼12眼中8眼、健眼12眼中2眼であったが、健常者眼では0眼であった。

【考按】円偏光フィルタ装用下では輝度の低下があるため、片眼弱視患者・健常者ともに視力低下がみられた。しかし、健常者では円偏光下での片眼視力と両眼開放視力には差がなく、片眼弱視患者では、有意な差(p<0.05)がみられたことにより、弱視眼の治癒の判定には両眼開放片眼視力の測定が重要であることが改めて認識された。

抄録全体を表示

-

谷生 えり, 山本 素士, 武井 美那子, 西本 浩子, 田部 直子, 栗山 晶治

2016 年 45 巻 p.

159-165

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】無水晶体眼における屈折矯正レンズ下での光学式生体計測装置の有用性について検討した。

【対象】対象は、2013年11月から2015年7月に、無水晶体眼(人工無水晶体眼27眼、水晶体落下5眼)で、裸眼にて光学式生体計測装置(ZEISS社製IOLMaster®(partial coherence interferometry以下光学式))を用いた眼軸長測定が不可能だった症例31例32眼。

【方法】屈折矯正レンズを装用した状態で眼軸長を測定し、超音波眼軸長測定装置(TOMEY 社製AL-3000®以下超音波式)と比較した。さらに、その差を自験例での有水晶体眼20眼と比較した。また、光学式で測定時に裸眼と屈折矯正レンズ下での固視灯が明瞭に見えたかを問うアンケートを行った。

【結果】屈折矯正レンズ下で眼軸長の測定が可能になったのは、32眼中20眼(62.5%)であった。屈折矯正レンズ下の光学式の眼軸長と超音波式での眼軸長の差は、平均0.21mm±0.15mmで両者の値には強い相関があった(r2=0.99)。

光学式と超音波式による眼軸長の差は、有水晶体眼の場合と統計学的に差はなかった。アンケートより、固視灯が裸眼では不明瞭で屈折矯正レンズ下で明瞭に見えた症例が20眼だった。この20眼は、光学式で 眼軸長が測定出来た症例と全例一致した。

【結論】無水晶体眼で光学式生体計測の不可能な症例に対して、屈折矯正レンズ下で測定を行うと眼軸長測定が可能となり有用である。無水晶体眼での屈折矯正後の光学式眼軸測定装置と超音波式測定装置との差は、有水晶体眼での群と比較し有意差が無く正確である。屈折矯正レンズ下で測定可能になった理由として、固視目標の視認性が改善されたためと思われた。

抄録全体を表示

-

佐々木 優子, 小林 順子, 神部 友香, 浜野 晋一郎

2016 年 45 巻 p.

167-172

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】小児重症筋無力症(以下 小児MG)における眼科所見の特徴について報告する。

【対象及び方法】対象は2010~2014年に埼玉県立小児医療センター眼科、神経科を受診し、小児MGと診断され治療を受けた15例(男児6例、女児9例)である。発症年齢は11か月~13歳11か月(平均年齢5歳7か月)であった。方法は、診療録より発症年齢、病型分類、初回受診医療機関、初発症状、主訴、眼科受診時所見(眼瞼下垂、眼位、眼球運動)、弱視発症例について検討した。

【結果】15例中10例の発症年齢は5歳未満であった。病型は眼筋型11例、全身型4例であった。

10例は初発時に眼科を受診していた。主訴、初発症状ともに眼瞼下垂が最多であった。初診時、眼瞼下垂は全症例、斜視は9例に認め、うち6例が外斜視であった。眼球運動障害は12例に認めた。弱視は3例に認め、小児MGが原因の弱視2例、屈折異常弱視1例であった。弱視治療は健眼遮蔽と眼鏡装用を行った。

【結論】小児MGにおける機能弱視は、早期発見により治療可能であった。初発症状には多様な眼症状が複数重複することがあり、眼科受診時の問診と保護者の観察が重要と考えられた。

抄録全体を表示

-

小鷲 宏昭, 小谷 香奈, 安達 恵利香, 西岡 大輔, 林 孝雄

2016 年 45 巻 p.

173-177

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】交代性上斜位(Dissociated Vertical Deviation:以下DVD)の上転の誘因は様々である。今回我々は、心理的動揺により上転が誘発されるDVDを経験したので報告する。

【症例】6歳、男児。時々、左眼が上転するとの主訴で来院した。初診時、視力は両眼とも1.5(矯正不能)。前眼部、中間透光体、眼底に異常所見は認められなかった。両眼視は良好で、検査・診察時に眼位・眼球運動の異常はみられなかった。会計時に左眼上斜視を認めたが、すぐに正位となってしまい定量は困難であった。再診時、母親の叱責により左眼が上転し、斜視角は水平-5°、垂直L/R20°であったが変動が大きく、落ち着くと正位に戻った。叱責時に上転がみられることから、家庭で叱責を控えてもらうと左眼上転の頻度は大きく減少した。また、学校でいじめにあっている際にも左眼の上転がみられた。

【結論】器質的な異常所見がみられないこと、母親の叱責により左眼の上転が発現したこと、学校でいじめにあっている際も上転が発現していること、いじめ発生時期と眼位異常の発症時期とが近いこと、意識レベル以外の誘因がみられないことから、心理的な動揺により上転が誘発されるDVDではないかと判断した。DVDの診療の際は患者の心理的要因にも注意してみていく必要があると考えられた。

抄録全体を表示

-

山本 素士, 武村 美智代, 山藤 満, 大門 彩香, 加藤 慶, 今井 大輔, 横山 純子, 津崎 こころ, 坂根 直樹, 喜多 美穂里

2016 年 45 巻 p.

179-183

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】糖尿病網膜症患者における超広角走査レーザー検眼鏡(UWF)を用いたフルオレセイン蛍光眼底造影撮影(FA)の際に、我々が新たに作成した外部固視標を用い、その有用性を検討した。

【対象及び方法】我々が作成した外部固視標を用いて周辺部までUWF FA撮影を行った糖尿病網膜症18人36眼における撮影面積と4方向視に要した時間を、口頭で誘導し撮影を行った18人36眼の対照群と比較検討した。外部固視標は、LED光と蓄光テープで作成し、患者の視角40度に設置した。

【結果】我々が独自作成した外部固視標を用いて撮影した面積は、平均2661692±453261ピクセルで、対照群の平均2102607±474800ピクセルよりも有意に広かった(p<0.05)。外部固視標を用いた撮影時間は、平均50±8秒で、対象群の平均79±36秒よりも有意に短かった(p<0.05)。

【結論】我々が独自に作成した外部固視標を用いたUWF FAは、短時間で網膜をより広範囲に撮影可能で、有用と思われた。

抄録全体を表示

-

高橋 香莉, 松澤 亜紀子, 山中 郁未, 鍬塚 友子, 高木 均

2016 年 45 巻 p.

185-192

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】カラーコンタクトレンズ(カラーCL)装用中に人工涙液点眼を頻回に点眼することによる、レンズ形状および角膜への影響について検討した。

【対象及び方法】対象は眼疾患を有さない女性6名12眼。平均年齢は35.2±10.6歳。使用したソフトコンタクトレンズ(以下SCL)はデイリーズ®フレッシュルック®イルミネート™(Alcon社製)、使用度数は±0~-8.00D(平均-3.25±3.0D)。点眼薬はソフトサンティア®および生理食塩点眼を使用した。方法は、カラーCL装用前と装脱後に前眼部光干渉断層計(AS-OCT;以下CASIA)にて角膜厚、角膜曲率半径を測定。レンズを装用し、5分毎に10回点眼を行った。点眼1回後と10回後にCASIAにてレンズ着色外径を測定した。

【結果】レンズ着色外径は、生理食塩水点眼群には変化はみられなかったが、ソフトサンティア®点眼群では、装用直後に比べ装脱直前には着色外径が有意に小さくなっていた。角膜厚と角膜曲率半径はすべての点眼液において、装用前に比べて装脱後の角膜厚が増大し曲率半径が大きくなる傾向がみられたが、有意差は認められなかった。その変化率はソフトサンティア®点眼群が最大であった。

【結論】PVA素材のカラーCL装用下でのソフトサンティア®頻回点眼は、レンズ形状に変化が認められるだけでなく角膜への影響も認められた。そのため、SCL装用中に点眼薬を使用する際には、使用レンズと点眼薬の組み合わせや点眼回数に注意が必要である。

抄録全体を表示

-

平木 陽子, 後藤 克聡, 岡 真由美, 山下 力, 高﨑 裕子, 春石 和子, 三木 淳司, 桐生 純一

2016 年 45 巻 p.

193-198

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】3D Visual Function Trainer(ORTe)は、3Dモニタと円偏光を用いた両眼分離により、日常視に近い状態での定量的立体視検査が可能である。今回、ORTeを用いて健常人における遠見立体視の評価とTitmus Stereo Test(TST)による近見立体視との関連について検討した。

【対象および方法】対象は健常成人47名、平均年齢21.6±2.4歳で、矯正視力1.0以上、不同視差2D未満、斜視がない者とした。遠見斜位角は-2.7±3.2⊿であった。近見立体視検査はTSTを用いてcircleの交差性視差(凸表)と同側性視差(凹表)(800~40秒)を測定した。遠見立体視検査はORTeを用いてcircleと絵視標(800~30秒)のそれぞれで凸表と凹表を測定した。

【結果】TSTは凸表と凹表どちらも中央値は40秒で、60秒以下が得られたのは凸表で91%、凹表で94%であった。ORTeは全表において中央値30秒で、60秒以下が得られたのはcircle凸表で88%、凹表で78%、絵視標の凸表で70%、凹表で71%であった。30秒が得られたのは64%であった。また、circleと絵視標ともに凸表と凹表で有意差は見られず、視標の違いによる有意差もなかった。

【結論】ORTeを用いた遠見立体視はcircleと絵視標において視標の違いによる影響はなかった。TSTの近見立体視とORTeの遠見立体視では、健常人において同程度の立体視が得られた。

抄録全体を表示

-

柿沼 光希, 齋藤 章子, 森 隆史, 石龍 鉄樹

2016 年 45 巻 p.

199-204

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】眼底直視下微小視野計MP-3(NIDEK社)は眼底観察下に網膜感度を測定する装置で、背景輝度を31.4asbと4asbの2種類から選択することができる。今回、明順応下にこの2種類の背景輝度で黄斑部の感度測定を行ったので報告する。

【方法】対象は屈折異常以外に眼疾患を持たない21歳から25歳の健常者4名4眼である。明順応下にMP-3を用いて背景輝度31.4asbと4asbの2つの条件で、ゴールドマンⅢ視標を0.2秒提示し網膜感度を測定した。測定点は0°: 1点、5°: 6点、10°: 12点とした。

【結果】全測定点での平均±標準偏差は、背景輝度31.4asbで30.3±2.0dB、背景輝度4asbで25.3±1.7dBであり、有意差を認めた(Wilcoxon符号付順位和検定, p<0.001)。平均感度は、背景輝度31.4asbでは、0°:33.0dB、5°:31.2dB、10°:29.6dBで0°の感度が最も高かった。背景輝度4asbでは、0°:25.5dB、5°:26.0dB、10°:24.9dBであった。背景輝度4asbでは、背景輝度31.4asbに比較し、中心窩0°で7.5dB低い値となっており、中心10°以内の網膜感度は平坦化していた。

【結論】MP-3の異なる2つの背景輝度を用いて健常眼の網膜感度を計測した。背景輝度31.4asbは明所視下視野検査、背景輝度4asbでは薄明視下視野検査に類似した結果を示していると考えられる。臨床上、それぞれの検査結果を比較する際には、その違いを十分に考慮する必要がある。

抄録全体を表示

-

横田 敏子, 松本 美香, 岸上 幸代, 田保 和也, 橋本 諭, 平木 たい子, 赤松 滋子, 湖崎 克

2016 年 45 巻 p.

205-214

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】視能訓練士養成課程のカリキュラムの中で、特に臨地実習は重要と言える。多岐にわたる実習施設において、施設種別に実習内容や学生満足度等を分析することで、学生ひとりひとりにあった実習配置を考え、よりよい実習を目指すためアンケート調査を実施した。

【対象及び方法】対象は大阪医療福祉専門学校平成26年度卒業生、計57名、年齢21.9歳±2.15であった。平成27年2月10日に無記名で任意の下実施し、1人あたり3施設合計171枚を回収した。

【結果】施設別実習項目数と見学項目数に、有意差は見られなかった。20点満点での満足度は、大学病院18.55±0.60、総合病院16.84±0.32、眼科診療所17.79±0.63であり、大学病院と総合病院間で有意差がみられた。実習項目数と満足度の相関は、大学病院:r=0.401、総合病院:r=0.439、眼科診療所:r=0.429すべての施設で相関がみられた。見学項目数と満足度では、すべての施設で相関はみられなかった。

【結論】どの施設においても、患者の検査を実施した項目が多ければ、満足度が高いことがわかった。また大学病院が最も満足度が高いことがわかった。しかし実習・見学の内容に関しては、各施設によることが大きい。よって規模別だけではなく、施設の特徴・特性を考えた上で実習配置を考えれば、実学教育に基づいた実習ができると考えられる。

抄録全体を表示

-

古川 真二郎, 山本 美紗, 寺田 佳子, 原 和之

2016 年 45 巻 p.

215-219

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】眼球運動の評価は、非共同性斜視や眼筋麻痺の検出と経過観察に重要である。今回我々は両眼に外眼筋麻痺を示す症例に対してひき運動定量評価の有用性を検討したので報告する。

【対象及び方法】両眼に全外眼筋麻痺を呈したFisher症候群の2例を対象とした。定量されたひき運動の値と、むき眼位写真及びHess赤緑試験が示す眼球運動所見との整合性について上方視、下方視、右方視、左方視の4方向で検討した。

【結果】ひき運動を定量した所、2例とも両眼が4方向で眼球運動障害を示した。むき眼位検査では2例共に両眼が下方視を除く3方向で眼球運動障害を示した。Hess赤緑試験では右眼の眼球運動障害の所見は症例1では左方視のみに認められ、症例2では4方向で認められなかった。しかし各注視方向における左右眼の共同筋毎に比較を行うと、2例共にひき運動検査で小さい値を示した眼の外眼筋の作用方向に、Hess赤緑試験で眼球運動障害の所見が認められた。

【結論】むき運動及び、ひき運動の検査とHess赤緑試験の間で生じる検査所見の不一致は、共同筋の障害例では必発であり、ひき運動の定量による眼球運動の評価が有用であると考えた。

抄録全体を表示

-

藤原 智穂, 中川 たか子, 福田 史紀, 楠原 真衣子, 山中 雅恵, 藤本 好

2016 年 45 巻 p.

221-227

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】心因性視力障害は屈折力の中和法での改善が主に診断の根拠とされている。内よせ調節緊張症と診断した10例において、屈折力の中和法で視力が改善するのかを検討した。

【対象および方法】対象2013年9月から2014年6月までに内よせ調節緊張症と診断した10例(8~14歳)、全例女児。全例初診時に屈折力の中和法の検査を行った症例であった。

【検査項目】内よせ調節緊張症診断目的の検査として遠見視力、薬剤負荷後検影値、近見視力、調節力、眼位、AC/A比、プリズム眼鏡装用10~20分後の視力、プリズム眼鏡装用後の再診時の視力検査と自覚症状についても確認した。内よせ調節緊張症と診断した10例に対して初診時の屈折力の中和法による視力検査の結果について検討した。

【結果】全例近見視力の低下、調節力の低下、外斜位があり、屈折異常は軽度、プリズム眼鏡の装用で視力改善すること、プリズム眼鏡処方して1ヶ月後再診時、プリズム眼鏡装用下視力と自覚症状の改善は持続していた。以上結果より内よせ調節緊張症と診断した。内よせ調節緊張症と診断した全例において、屈折力の中和法で遠見裸眼視力を比べ改善がみられていた。

【結論】今回の結果より心因性視力障害の診断時に、内よせ調節緊張症との鑑別に注意する必要があると考える。

抄録全体を表示

-

星原 徳子, 岡 真由美, 河原 正明

2016 年 45 巻 p.

229-235

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

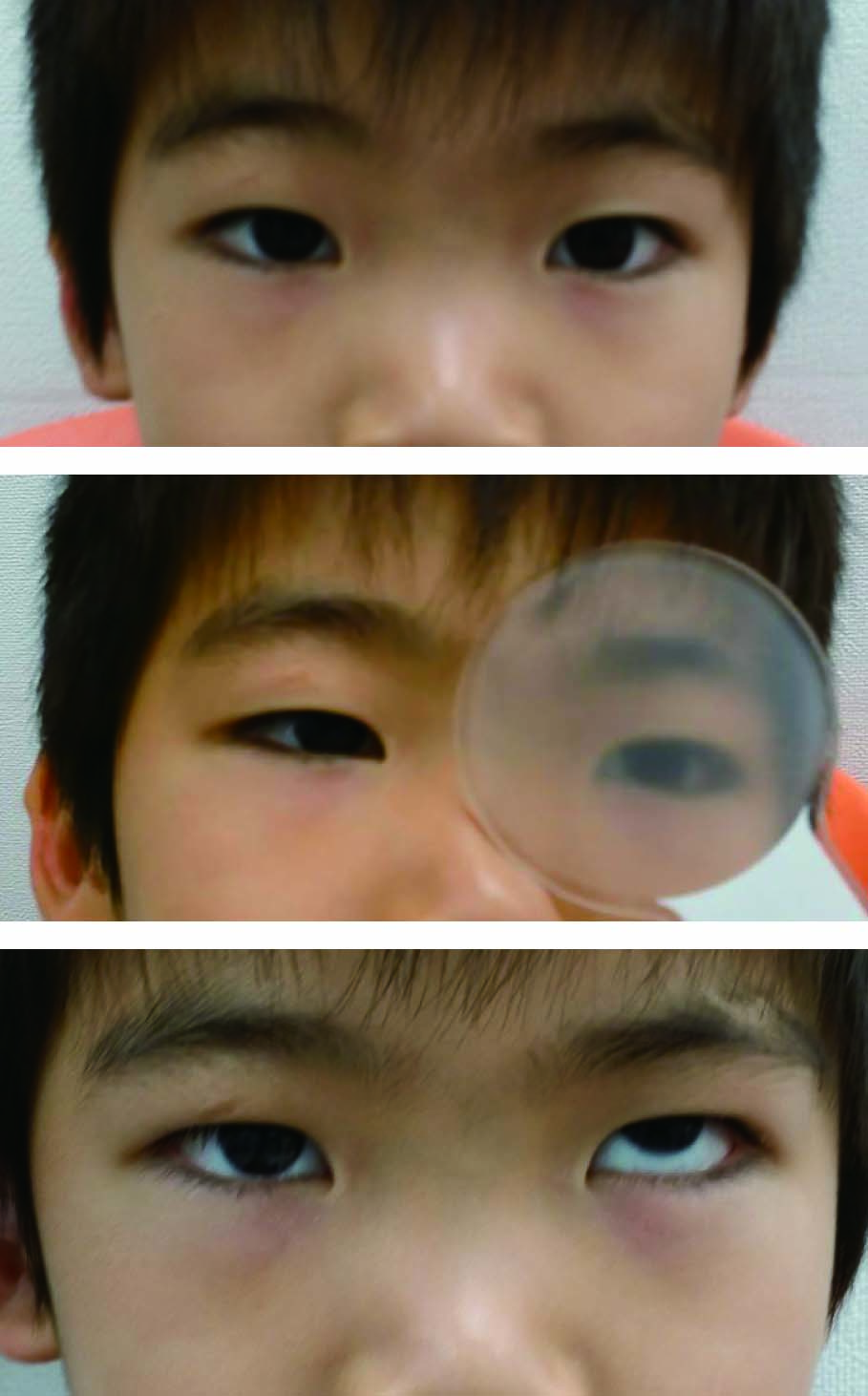

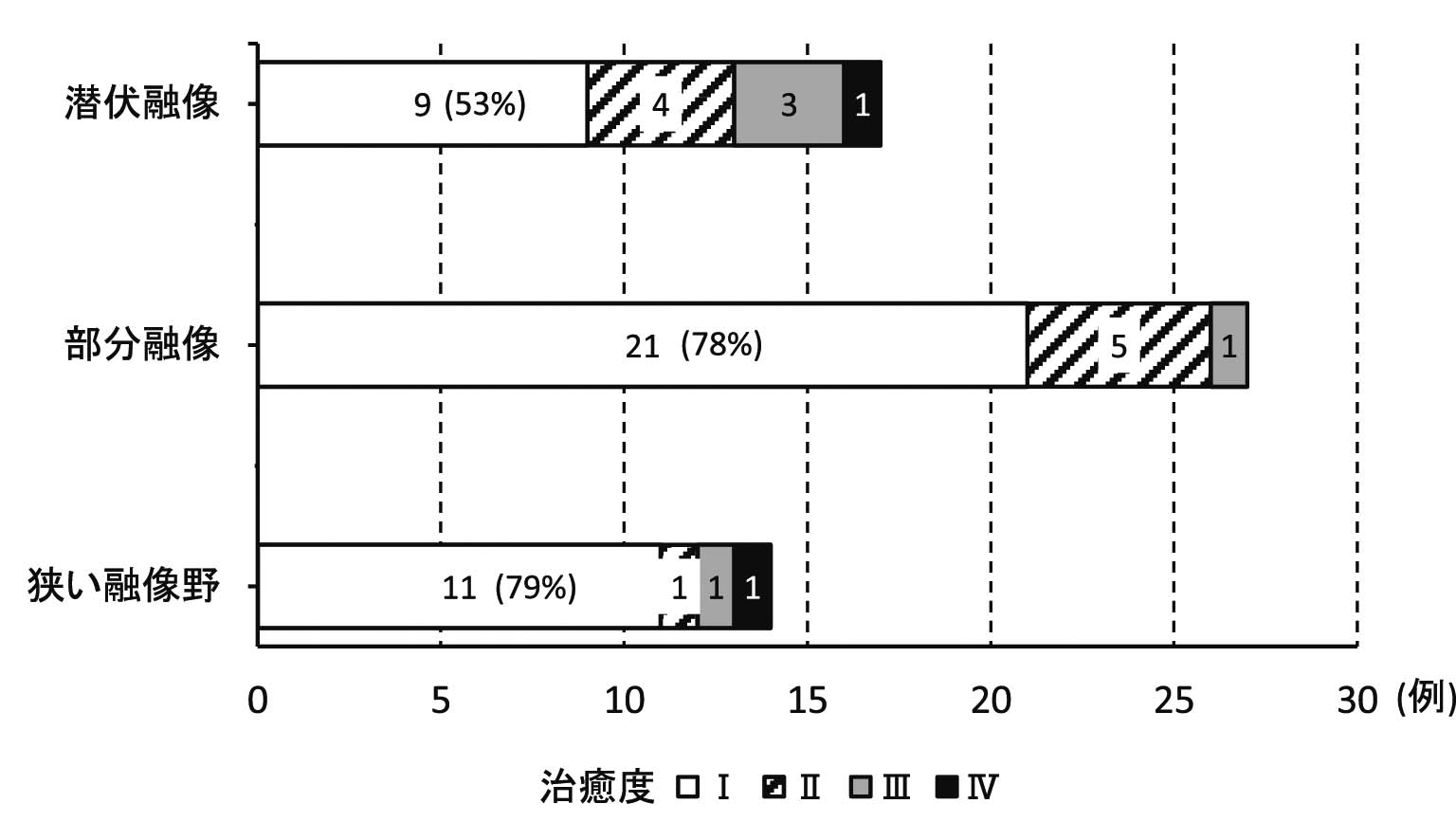

【目的】麻痺性斜視における融像の異常な状態(融像状態)別の視能訓練成績を分析し、家庭訓練を中心とした視能訓練方法を検討した。

【対象および方法】対象は、視能訓練を施行した麻痺性斜視58例で、年齢は30~87歳であった。融像状態は、潜伏融像、部分融像、狭い融像野に分類した。視能訓練は、衝動性眼球運動訓練、輻湊訓練、fusion lock training、プリズム療法を行った。治癒度は4段階とし、治癒度Ⅰは融像野が30°以上とした。

【結果】融像状態は、潜伏融像27例、部分融像27例、狭い融像野14例であった。治癒度Ⅰの獲得が高率であったのは部分融像21例(78%)と狭い融像野11例(79%)であった。潜伏融像は治癒度Ⅰの獲得が低率であった。治癒度Ⅰを獲得できた狭い融像野では、プリズム療法が高率であった。全ての融像野で衝動性眼球運動訓練の実施率が高く、狭い融像野と部分融像においては衝動性眼球運動訓練とfusion lock trainingの組み合わせが多かった。

【結論】家庭訓練は、融像野が存在する場合にはプリズム装用下で衝動性眼球運動訓練とfusion lock trainingを組み合わせ、潜伏融像では衝動性眼球運動訓練が有用であった。

融像状態別の治癒度

抄録全体を表示

-

長田 祐佳, 長谷部 佳世子, 徳武 朋樹, 今井 俊裕, 森山 祐三子, 古瀨 尚, 森澤 伸, 長谷部 聡

2016 年 45 巻 p.

237-242

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】調節麻痺薬点眼前のオーレフラクトメーター測定値(レフ値)は、調節の介入によりばらつくことがあるが、臨床において片眼のみばらつきが大きい例がしばしばみられる。遠視の小児を対象に、調節麻痺薬点眼前のレフ値がどのような眼でばらつく傾向があるのか、またばらつきに及ぼす要因について検討した。

【対象および方法】2013年1月から2015年9月に受診した3~8歳(平均6.0±1.7歳)の小児を対象とし、未治療の不同視弱視群14例(28眼)と弱視のない対照群10例(20眼)に分類した。オートレフラクトメーターRC-5000®(TOMEY)で各眼の点眼前のレフ値のばらつきを比較し、さらにばらつきと点眼後のレフ値、変化量(点眼前後のレフ値の差)、年齢、視力と不同視との関連を検討した。ばらつきは連続モード(5回)で1回測定し、5回のレフ値の標準偏差と定義した。

【結果】球面度数のばらつきは、弱視眼0.31D、健眼0.14D、優位眼0.11D、非優位眼0.11Dで、弱視眼が有意に大きかった(p<0.01)。円柱度数のばらつきは、それぞれ0.11D、0.12D、0.00D、0.11Dで有意差はみられなかった。弱視眼の球面度数のばらつきと変化量の間に有意な正の相関がみられた(r=0.64, p<0.01)。

【結論】調節麻痺薬点眼前のレフ値で片眼に大きなばらつきがみられる場合、弱視の存在が疑われる。

抄録全体を表示

-

林 京子, 星川 じゅん

2016 年 45 巻 p.

243-251

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】障害児の見え方を把握することは学習やADL向上に不可欠である。今回、特別支援学校における視力測定の実施状況を調査する。

【方法】2014年香川県特別支援学校9校の養護教諭に視力検査についてアンケート調査を実施した。アンケート調査の依頼と回収は電子メールで行い、その結果を検討した。

【結果】香川県特別支援学校児童生徒数1,140名のうち、228名(20%)がランドルト環・絵視力表が測定困難であった。そのうち障害別支援学校の内訳は、視覚障害10%、聴覚障害20%、肢体不自由63%、知的障害3~18%,病弱30%であった。視能訓練士が7年前から障害児の視機能評価を紹介してきた重度重複障害児の割合が多い肢体不自由特別支援学校では縞視力表等を導入し37%の児童に実施していた。全校で事前練習や集中できる環境づくりへの配慮が行われていた。アンケート実施後、養護教諭へ臨床での発達年齢に合わせた障害児の視機能評価の実施方法と重度重複障害児の視反応の定性的評価法を紹介し、試行された。

【結論】アンケート調査は特別支援学校養護教諭が障害児の視力測定法の問題意識を喚起し、共通した測定方法を構築する一助となった。多様な評価法を導入し可能となった視力検査結果は、保護者の眼科受診のきっかけとなり障害児の視機能管理及び家庭、学校でのADL向上に寄与すると思われる。

縦軸は視力検査法、横軸は9校。青はランドルト環、水色は絵視力表、緑は縞視力表、赤が測定困難、白が検査の未実施を示す。ランドルト環・絵視力表は全体では20%が困難であった。肢体不自由では62%が困難であり、そのうち緑の縞視力表等により、37%が定量化が可能となっている。

抄録全体を表示

-

梶谷 奈央, 木村 亜紀子, 大北 陽一, 萩原 聖子, 三村 治

2016 年 45 巻 p.

253-258

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】乳児外斜視の特徴と斜視手術の治療成績について後ろ向きに検討する。

【対象と方法】2005年から2013年の間で、生後1年以内に発症した乳児外斜視に対し3歳未満で斜視手術を施行し、術後1年以上経過観察が可能であった15例を対象とした。斜視角は、交代プリズム遮閉試験あるいはKrimsky法の近見斜視角を用い、両眼視機能検査にはTitmus Stereo Test(以下TST)と大型弱視鏡を用いた。全身疾患の合併、術後眼位、再手術率、両眼視機能の予後について検討した。

【結果】全身疾患の合併がみられたのは15例中6例(40%)で、全例発達遅延を伴っていた。最終受診時に斜位が認められたのは15例中9例(60%)であり、再手術は15例中3例(20%)で施行されていた。TSTが施行可能であった9例中4例(44%)に立体視獲得が認められ、4例中3例(75%)は術前斜位を認めた症例であった。術前斜位の有無と術後立体視獲得の間には有意差を認めた(p=0.017)。大型弱視鏡が施行できた7例中2例(29%)が立体視まで獲得していた。

【結論】乳児外斜視では、術前に斜位が認められた症例に術後の立体視獲得の可能性が高い。

抄録全体を表示

-

村上 尚樹, 筑田 昌一, 繪野 亜矢子, 池淵 純子, 真野 富也

2016 年 45 巻 p.

259-264

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】角膜特性で補正する2機種の非接触眼圧計による正常眼の結果を比較した。

対象と方法:正常眼71名109眼(男性25女性46名、平均52.4±19.4歳)を角膜厚から補正するFT-01(TOMEY)と剛性から補正する7CR(Reichert®)を使用し、同時に充分な間隔で測定し、両機種について補正前後値と補正率を比較した。7CRの補正率に影響する背景因子も検討した。

【結果】FT-01の補正前後の平均値はそれぞれ16.0±3.0、16.2±2.7、7CRでは15.1±3.4、16.5±3.0(mmHg)であった。7CRの補正前後値のみに有意差を認め、補正前より有意に高く補正されていた(多重比較検定scheffe's method P<0.05)。補正率はFT-01で平均値1.8、7CRで11.2(%)、7CRによる補正率のほうが有意に高く(Wilcoxon順位和検定P<0.01)、年齢、性別、角膜厚のうち角膜厚のみがその結果に影響していた(重回帰分析 偏回帰係数-0.26、P<0.01)。

【結論】正常眼において、角膜剛性による補正は補正前より有意に高く補正された一方で角膜厚では補正前後で有意差はなく、どちらの結果が真の眼圧値に近似するかさらなる検討を要すると考えられた。剛性による補正では、角膜厚の減少にともない、より高く補正されたことから、角膜厚と剛性の相関関係を示唆された。それぞれの機種による補正が緑内障やその他の疾患に如何に影響するか検討を重ねる必要があると思われた。

抄録全体を表示

-

村上 嵩樹, 蕪 龍大, 竹下 哲二

2016 年 45 巻 p.

265-269

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】正常眼軸長眼と長眼軸長眼で術翌日のトーリック眼内レンズ(以下、 T-IOL)の軸ずれに差があるか検討した。

【対象および方法】2013年1月から2015年6月までにAcrySof®IQToric SN6AT3-9を挿入した22.00mm以上24.50mm未満の正常眼軸長群35症例56眼(平均±標準偏差、74.7±5.5歳、以下同様)と24.50mm以上の長眼軸長群13例19眼(71.1±10.0歳)。術翌日に術眼を散瞳し、T-IOLの軸角度と挿入予定軸角度とのずれを比較した。また術前と術後1週間の裸眼・矯正視力、自覚的・他覚的球面度数、自覚的・他覚的円柱度数を比較した。

【結果】術翌日の軸ずれは長眼軸長群が3.47±2.06°、正常眼軸長群が3.86±3.04°で有意差は無かった(p=0.55)。 術後の裸眼・矯正視力、自覚的・他覚的球面度数、自覚的・他覚的円柱度数に眼軸長による差はなかった。

【結論】長眼軸長群と正常眼軸長群で術後のT-IOLの軸ずれ及び術後成績に差は無かった。

抄録全体を表示

-

西久保 誠司, 瀬谷 剛史, 村上 貴史, 石井 祐子, 南雲 幹, 比嘉 利沙子, 井上 賢治

2016 年 45 巻 p.

271-276

発行日: 2016年

公開日: 2017/02/28

ジャーナル

フリー

【目的】SRK/T式とHaigis式の予測屈折値に差が生じる症例の術後屈折誤差を検討する。

【対象及び方法】2012年7月から2015年1月に白内障手術を施行した750例1004眼で、術前にIOLMaster500®(Carl Zeiss Meditec)で眼軸長・前房深度・角膜曲率半径の測定が可能、SN6CWS(Alcon)嚢内固定、術後1.5ヶ月時の矯正視力0.8以上を対象とした。

SRK/T式とHaigis式の術後予測屈折値の差と眼軸長・前房深度・角膜曲率半径の相関を検討し、次に2式の予測屈折値の差が0.5D以上の症例を、角膜曲率半径7.5mm以下をS群(83眼)、8.0mm以上をF群(67眼)とし、各群の術後屈折誤差を比較した。

【結果】2式の予測屈折値の差は、角膜曲率半径のみと強い相関を示した(r=-0.868、Spearman順位相関係数)。術後屈折誤差の平均絶対値はS群でHaigis式が有意に小さく(p<0.0001 Wilcoxon符号付順位和検定)、F群では有意差はみられなかった。誤差の割合は±0.5D,±1D以内ともにS群で有意差がみられ(順にp=0.0019, p<0.0001 Fisher正確確率検定)、F群では有意差はみられなかった。

【結論】SRK/T式とHaigis式の予測屈折値の差は角膜曲率半径の影響が大きかった。術後屈折誤差は角膜曲率半径がスティープな症例で、Haigis式の誤差が小さかった。

抄録全体を表示