-

小宮山 智子, 伊佐 佳織, 山崎 麻美, 山口 夏香, 太田 光, 永原 幸

2017 年 46 巻 p.

41-45

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】人間ドックでの緑内障発見のために重要な項目を検討した。

【対象及び方法】2011年11月から2016年3月に当院健康管理センター(人間ドック)を受診し、非接触型眼圧測定と無散瞳眼底写真撮影で緑内障が疑われ、二次検診目的で当院眼科を受診した133名(男性85名、女性48名、平均年齢58.1±11歳)。

緑内障疑い所見を、視神経乳頭陥凹拡大、高眼圧、その他の眼底所見に分け、それぞれの緑内障検出率を比較検討した。

【結果】対象の内訳は、視神経乳頭陥凹拡大72.0%、高眼圧22.1%、その他の眼底所見5.9%であり、二次検診にて緑内障と診断された対象は133名中20名(15.0%)であった。所見別の検出率はそれぞれ17.3%、6.7%、25.0%であった。その他の眼底所見の内訳は、網膜神経線維層欠損2例、傾斜乳頭1例であった。

【結論】眼底写真撮影は緑内障スクリーニングに有用で、視神経乳頭と同じく網膜神経線維層の評価が重要である。また、二次検診の受診率向上のための取り組みを行うことは、緑内障検出率の向上に寄与すると考えられる。

抄録全体を表示

-

川地 里佳, 米本 真澄, 末岡 千絵, 二井 宏紀

2017 年 46 巻 p.

47-55

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】複視を主訴に来院した間欠性外斜視2症例に対し低年齢時に視能訓練を行い、良好な融像幅を得たので報告する。

【症例】症例1:6歳8ヶ月男児。眼位は遠近ともX(T)、斜視角は近見25⊿遠見18⊿、輻湊側融像幅(以下融像幅)は近見2⊿遠見4⊿であった。2ヶ月間川崎医大式輻湊訓練カードで輻湊訓練を行った。訓練後眼位は遠近ともXP、融像幅は近見16⊿遠見30⊿であったが訓練終了後2年目には近見80⊿遠見65⊿となった。

症例2:6歳10ヶ月男児。眼位は近見X(T)遠見XP、斜視角は近見14⊿遠見10⊿、融像幅は近見18⊿遠見14⊿であった。1ヶ月間川崎医大式輻湊訓練カードで輻湊訓練を行った。訓練後眼位は遠近ともXP、融像幅は近見25⊿遠見35⊿、訓練終了後2年目は近見35⊿遠見30⊿であったため9歳2ヶ月の時点で2ヶ月間輻湊訓練と融像訓練を行った。再訓練後融像幅は近見60⊿遠見75⊿となった。

【結論】発症時期が遅く抑制がかかる前であれば低年齢での輻湊訓練は可能であったが融像訓練はできなかった。低年齢時の輻湊訓練のみでは不十分であり、訓練終了後も長期的に経過を追い十分な融像幅が得られない場合は融像訓練が理解できる年齢で訓練を追加することで良好な融像幅を得られた。

抄録全体を表示

-

田村 省悟, 内川 義和, 岡野 真弓, 吉武 重徳, 川野 純一, 鬼塚 信, 甲斐 小百合

2017 年 46 巻 p.

57-62

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】一次健診での視力検査の精度向上を目指した取り組みの一環として、一次健診の視力検査における遮閉具配布の有用性を検討した。

【対象及び方法】対象は遮閉具を配布した児208名(配布群)、配布しなかった児303名(無配布群)とした。延岡市三歳児眼科二次健診の受診期間は、配布群が2015年11月から2016年3月、無配布群が2014年11月から2015年3月であった。配布群には配布した遮閉具、無配布群にはティッシュペーパーを用いて視力測定を行うよう案内した。一次及び二次健診の視力測定で両眼とも0.5以上をpass、0.5未満及び測定不能をfailとした。

【結果】一次健診の視力測定可能率は配布群84.62%、無配布群78.88%で、両群間に有意な差がなかった。一次健診がpassであった児が二次健診でpassあるいはfailとなる割合には両群間で有意な差がなかった。一次健診がfailであった児が二次健診もfailとなる割合には両群間で有意な差を認め(p=0.02)、オッズ比は3.80(95%CI:1.34-10.69)であった。

【結論】遮閉具配布は、一次健診の視力検査における視力測定可能率の向上および視機能異常の見逃しの減少には無効であることが明らかとなった。見逃しを減少させるためには、遮閉方法以外の要因について検討する必要があると考えられた。一方、一次健診の視力検査におけるオーバースクリーニングの軽減には有効であることが示唆された。

抄録全体を表示

-

長尾 祥奈, 澤田 園, 長 篤志

2017 年 46 巻 p.

63-70

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】遮光レンズが固視に及ぼす影響に年齢差が見られるか検討する。

【対象と方法】被験者は眼疾患のない矯正視力1.0以上の20代11名(24.6±1.6歳)、40代10名(44.3±3.5歳)。実験は、東海光学社製遮光レンズSTGの8種類(AC、SP、YL、NL、OY、YG、RO、FR)を使用し、レンズ非装用状態をcontrolとした。視距離60cmのモニター上にランドルト環0.3視標を3秒間隔で5回提示し、固視変動と瞳孔径をTobii社製視線追跡装置TX300で記録した。両群の固視変動と瞳孔径の比較をMann-Whitney U検定で、各群の固視変動と瞳孔径および視感透過率の相関をSpearman順位相関係数にて統計学的有意水準を5%として行った。

【結果】本実験での固視変動の範囲は0.15~1.15度、瞳孔径は2.05~5.15mmであった。全検討で40代は20代より有意な縮瞳を認めた(p<0.05)。40代は20代に比べ視感透過率60%以上で固視変動が小さかった(p<0.01)が、透過率が低い色では有意差を認めなかった。固視変動は両群で瞳孔径と正の相関を認め、20代(r =0.71)で40代(r=0.40)より強い相関を示し、視感透過率とは低い負の相関を認め、40代(r=-0.40)が20代(r=-0.33)より強い相関を示した。

【結論】遮光レンズ装用で惹起される散瞳で固視変動が増加する可能性が示唆された。固視安定性は若年者では瞳孔径変化に強く影響を受け、加齢に伴う縮瞳が出現すると視感透過率の影響が大きくなった。遮光レンズが固視へ与える影響の原因は年齢により異なると考えられる。

抄録全体を表示

-

大西 理絵, 三好 由理, 矢野 清隆, 永易 祐加, 宮本 和久

2017 年 46 巻 p.

71-76

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】平成26年度より、我々は5歳児健診を実施しその有用性を報告した。健診至適時期を模索すべく対象年齢を4歳児に下げた健診を実施したので報告する。

【対象及び方法】平成27年度から平成28年度に新居浜市内の幼稚園・保育園に通園した4歳(年中)児2,038名を対象とした。方法は、新居浜市内の幼稚園・保育園、計37園に住友別子病院所属の視能訓練士が出張し、近見視力、両眼開放オートレフラクトメーターによる自然瞳孔下屈折検査、眼位、必要に応じて両眼視機能検査を実施した。

【結果】一次健診では2,038名中2,016名(98.9%)が検査可能であった。異常の疑いを指摘されたのは275名(13.6%)であった。一次健診で異常の疑いを指摘され、二次健診で眼科機関を受診した231名(84.0%)の内、弱視と診断されたのは53名であった。

その内の、当院follow中の31例の弱視児における、等価球面値で表した調節麻痺下屈折値の平均は+2.78±2.54D、視力1.0獲得するまでに要した期間は172.75±75.32日であった。

【結論】今回の4歳児健診で発見され、当院でfollow中の31例の弱視児のうち、屈折異常が主原因となる弱視児では概ね半年で弱視眼視力1.0に達した。弱視をより早期に発見し、就学時より前に治療に移行したことで、有効かつ効果的な治療成績を残したことは、本健診の有用性を示すものである。

抄録全体を表示

-

廣瀬 真由, 大沼 学, 佐藤 恵美, 斎藤 渉, 河西 雅之, 薄井 紀夫, 内海 通

2017 年 46 巻 p.

77-82

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】片頭痛発症中に自覚した暗点を動的量的視野検査で検出できた症例を報告する。

【症例】60歳男性、眼科医。突然、両眼左上部に暗点を自覚した後、後頭部から右側頭部にかけて鈍痛を認めたため、直ちに頭頸部MRIおよび眼科検査を施行した。暗点ならびに頭痛の原因となる器質的疾患は見い出せず、視力低下や眼圧上昇などもなかった。Goldmann視野計による動的検査では、両眼に自覚症状と一致した左上部の同名性暗点を検出した。暗点は自覚4時間後に、頭痛は翌日に消失した。後日再度施行したGoldmann視野計による動的検査では暗点は認めなかった。

【結論】片頭痛発症中の閃輝暗点を動的量的視野検査で検出できた一例を経験した。

抄録全体を表示

-

蕪 龍大, 川下 晶, 竹下 哲二

2017 年 46 巻 p.

83-89

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】トーリック眼内レンズ(以下T-IOL)は白内障術後の乱視を軽減できるが、術後に予想以上の乱視が残る例がある。残余乱視が大きい症例の角膜形状について検討した。

【対象と方法】T-IOLを挿入した症例のうち、術後1週間の他覚乱視度数が1.25D以下の乱視軽減群20名37眼と、1.50D以上の乱視残余群30名37眼を対象とした。角膜形状解析装置(OPD-Scan®III、ニデック社)で解析された角膜indexのうちAverage Corneal Power(ACP)、Coefficient of Variation of corneal Power(CVP)、Surface Regularity Index(SRI)、Surface Asymmetry Index(SAI)、Irregular Astigmatism Index(IAI)、Standard Deviation of corneal Power(SDP)を用い比較検討した。

【結果】術前他覚乱視度数は乱視軽減群では1.76±1.07D、乱視残余群は3.08±1.40Dであり、術後他覚乱視度数は乱視軽減群では0.48±0.44D、乱視残余群では2.24±0.89Dだった。T-IOLの術翌日の軸ずれは乱視軽減群では4.24±3.35°、乱視残余群では5.40±4.63°であり両群間に有意差はなかった(p=0.43)。乱視残余群は乱視軽減群と比較し、CVP、SRI、SAI、IAI、SDPにおいて有意に値が高かった(p<0.01)。

【結論】術前の角膜の状態を把握し、手術計画を立てることが重要である。

抄録全体を表示

-

羽柴 かすみ, 玉置 明野, 小島 隆司, 市川 翔, 田中 芳樹, 加賀 達志, 市川 一夫

2017 年 46 巻 p.

91-98

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】前眼部三次元光干渉断層計(AS-OCT)による水晶体の偏心と傾斜に関する測定値の再現性の検討。

【対象及び方法】対象は正常者10例20眼、平均年齢29.8±11.5歳。AS-OCTにて検者2名が各眼3回測定し、水晶体形態解析による偏心と傾斜量について2検者の測定値の相関とBland-Altman Plot(B-A)による比較を行い、検者内及び検者間の級内相関係数(ICC)を求めた。また2検者による左右眼別のベクトル量の分布を求め、それぞれの平均値を比較した。方向については、検者間のSpearman順位相関係数を求めた。

【結果】2検者による測定値の平均±標準偏差は、偏心量は2検者ともに右眼0.23±0.02mm、左眼0.24±0.02mmで、傾斜量は検者A、Bの順に右眼3.8±0.24°、3.8±0.21°、左眼4.1±0.24°、4.2±0.25°でいずれも有意差は無く(p>0.05)、B-Aによる2検者の平均値の差は、偏心量は両眼とも0.01mm未満、傾斜量は両眼とも0.1°未満で95%信頼区間は偏心量が両眼とも±0.1mm未満、傾斜量は両眼とも±0.5°未満であった。検者内及び検者間ICCは、両眼ともに0.9以上であった。左右眼別のベクトル量の平均値は、偏心、傾斜とも2検者による有意差は無かった(p>0.05)。方向の検者間相関係数は、偏心が右眼r=0.94、左眼r=0.99、傾斜は右眼r=0.99、左眼r=0.86で、検者間の最大差は偏心22°傾斜10°であった。

【結論】若年正常眼におけるAS-OCTを用いた水晶体の偏心と傾斜の測定値の再現性は高く、臨床での利用に十分有用であると思われた。

抄録全体を表示

-

稲垣 明日香, 後藤 保人, 藤原 篤之, 金永 圭祐, 坂手 澪, 白神 史雄

2017 年 46 巻 p.

99-105

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】2機種の光学式眼軸長測定装置を用いて、測定精度を比較検討した。さらに、眼軸長測定時に影響を及ぼす因子について検討した。

【対象及び方法】矯正視力1.0以上を有する健常成人29名29眼(男性:12眼、女性:17眼)である。対象の平均年齢は27.62±5.15歳であった。眼軸長測定はTOMEY社のOA-2000とOA-1000を用いて行った。眼軸長は各機器の有水晶体眼モードにより連続5回の同日測定を行った。そして、解析は各機器における再現性と、変動係数(CV)を用いて測定値の安定性について検討した。

【結果】平均等価球面度数は-4.58±2.91 D、平均眼圧は13.31±2.26 mmHg、平均角膜厚は527.31±24.92 μmであった。平均眼軸長は、OA-2000で25.11±1.22 mm、OA-1000で25.05±1.22 mmであった。各機器を用いて連続5回の測定から得られた値は、有意差はなく高い再現性を示した(OA-2000:p = 0.95、OA-1000:p = 0.92、ANOVA)。測定値の安定性を検討した結果、OA-2000の平均CVは0.0002±0.0003、OA-1000は0.0005±0.0006で、OA-2000において有意に低い値を示した(p < 0.01、Wilcoxon符号順位検定)。眼軸長測定時に影響を及ぼす因子(年齢、等価球面度数、眼圧、角膜厚)について重回帰分析にて検討した結果、影響を及ぼす明らかな因子はなかった。

【結論】今回、OA-2000とOA-1000の2機種を用いて測定精度を検討した結果、再現性は差がないが、安定性はOA-2000において高い安定性を示していた。そして、眼軸長測定時に影響を及ぼす明らかな因子はなかった。

抄録全体を表示

-

清水 みはる, 菅澤 淳, 戸成 匡宏, 濵村 美恵子, 中村 桂子, 稲泉 令巳子, 筒井 亜由美, 南 稔浩, 阿部 史絵, 真野 清佳 ...

2017 年 46 巻 p.

107-117

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】上下の視野欠損を有していても視力が比較的良好な場合、日常生活の不自由さは、周囲には理解されにくい。そこで読みを中心とした日常生活の問題を上方視野欠損と下方視野欠損で比較検討したので報告する。

【対象と方法】対象は、2015年9月から2016年6月までに大阪医科大学附属病院眼科を受診した上方視野欠損患者(以下、上方視野欠損群)および下方視野欠損患者(以下、下方視野欠損群)で、視力は良い方の視力が(0.4)以上の18例、年齢は50~89歳であった。視野はゴールドマン視野計を用い、中心はハンフリー10-2も測定した。読みに関しては、縦書きと横書き、および縦書きを横にしての読書速度を測定し、健常者(以下、健常群)20名を含め検討した。また、日常生活の不自由さをアンケート形式で聴取し、視野欠損の違いによる差があるか検討した。

【結果】読書速度(文字数/分)は、健常群、上方視野欠損群、下方視野欠損群の順で縦書き(345±55、259±66、240±103)、横書き(356±84、246±48、290±54)、縦書きを横にして(333±87、219±75、260±91)で、視野欠損群が健常群より劣っていた。上方視野欠損群では、縦書きより縦書きを横にする読み方が有意に低下していた。また、下方視野欠損群では、縦書きより横書きの方が速い傾向があった。下方視野欠損群で縦書きが著しく低下していた例では、横書きや縦書きを横にして読むと速くなった。個々の症例をみると、ハンフリー10-2で測定した中心部の詳細な視野が読書速度と関連があった。アンケート結果は、下方視野欠損群の方が移動に不自由を感じている例が多かった。

【結論】縦書きの文章が読みにくい下方視野欠損例では、縦書きの文章を横にして読む工夫が効果的であった。また、ハンフリー10-2は読み障害に影響する中心部の視野測定に有用であった。移動や日常生活には下方視野との関連が深く、移動に関しては特に下方の周辺視野が重要であると思われた。

抄録全体を表示

-

星原 徳子, 岡 真由美, 通堂 小也香, 橋本 真代, 森 壽子, 長島 瞳, 河原 正明, 藤本 政明

2017 年 46 巻 p.

119-128

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

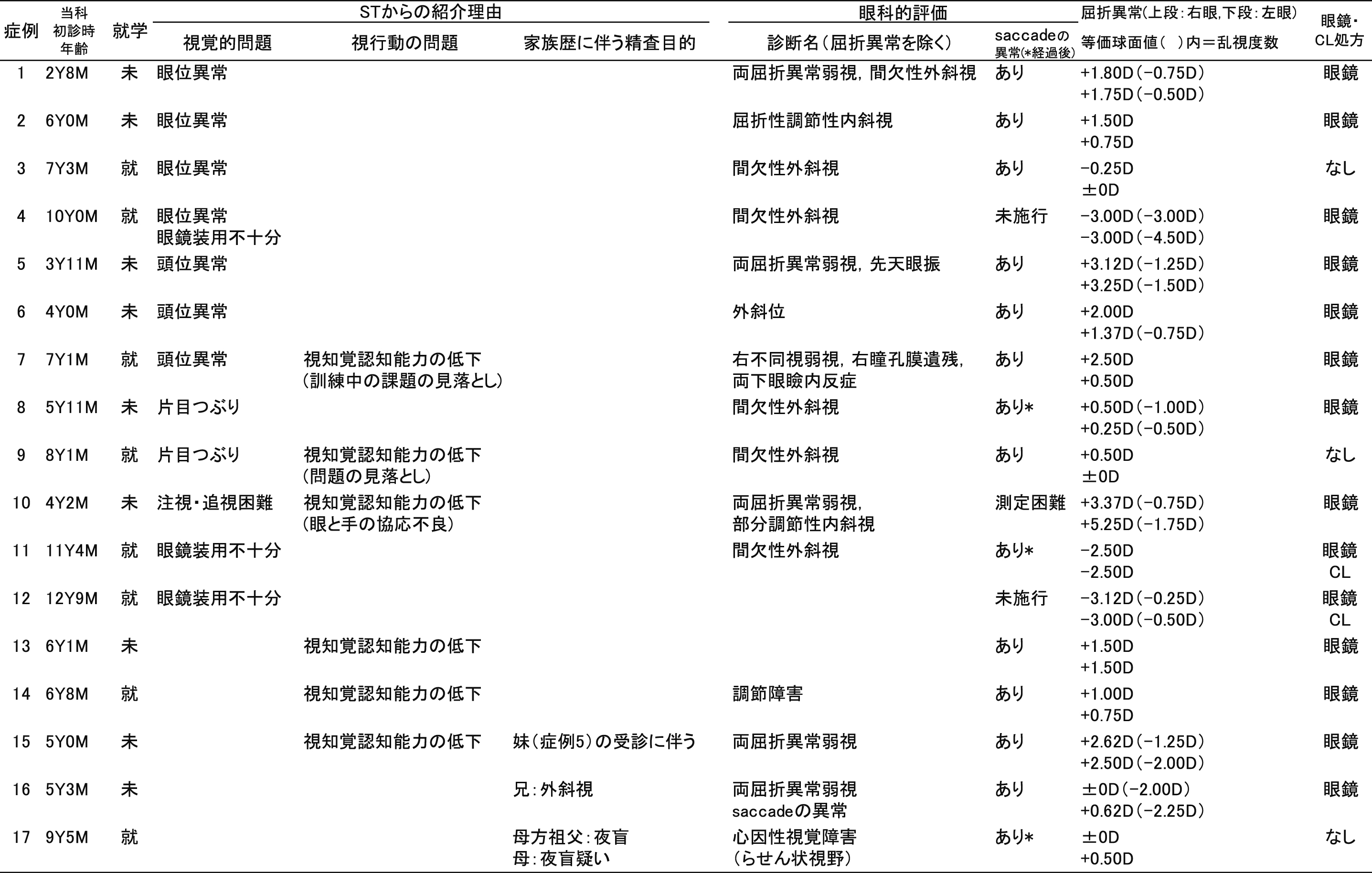

【目的】言語聴覚士(ST)が所属する医療機関より精査目的で受診した発達障害児の眼科的評価および治療法を分析し、視能訓練士(CO)の発達障害児に対する視能評価を通した医療連携と発達支援について検討した。

【対象・方法】対象は、発達障害児17例(未就学児9例、就学児8例)で、初診時年齢は2歳8か月~12歳9か月(中央値6歳1か月)であった。発達障害にかかわる診断名は、自閉症スペクトラム障害、注意欠如多動性障害、学習障害、発達性協調運動障害、言語発達障害、構音障害、これら合併例であった。

【結果】STからの紹介理由は、視覚的問題12例、視行動の問題6例、家族歴に伴う精査目的3例に大別された(重複例を含む)。視覚的問題の内訳は、眼位異常4例、頭位異常3例、片目つぶり2例、注視・追視困難1例、眼鏡装用不十分3例であった。これら12例中11例が弱視または斜視等による視能障害があると診断された。視行動の問題を有していた6例全例が、弱視または斜視と診断された。治療は、外斜視手術施行2例、健眼遮閉法1例、両下眼瞼内反症手術1例(重複例を含む)であった。また、全例に屈折異常があり、等価球面値±0.75D以上の症例14例(82%)において屈折矯正を行った。

【結論】COとSTの医療連携により、COは早期に視能評価と視能矯正を実施することが可能であった。COは、視知覚認知課題の遂行に視覚入力系を整える役割があった。

STからの紹介理由および眼科的評価

抄録全体を表示

-

佐々木 由佳, 仲村 永江, 長澤 佳恵, 宮田 律子, 城戸 麻那, 井上 睦, 馬服 つかさ, 田村 恵理, 山田 晴彦

2017 年 46 巻 p.

129-136

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】単眼の単焦点IOL挿入眼の4.0mから0.32mの各距離での裸眼視力を測定し、IOLの性能の違いから距離別視力に違いが生じるのかを検討した。

【対象および方法】2012年10月から2016年8月に当院にて白内障手術を行った症例のうち、遠見裸眼視力0.7以上、屈折値S±1.00D未満、C-1.00D以下、瞳孔径3mm以下の75例97眼(平均年齢73.92歳)の距離別裸眼視力(logMAR)を後ろ向きに比較検討した。距離は、4.0mから0.32mまでの12段階とした。また遠近視力差を算出し、4種類のIOL間で比較した。Bonferroni/Dunn検定(p<0.05)の多重比較検定を用いて統計処理を行った。

【結果】術後屈折平均値はS+0.06±0.34D、C-0.53±0.35D、瞳孔径平均は2.33±0.34mmであった。全てのIOLにおいて4.0mから0.8mは比較的良好な視力が得られ、近距離になるにつれ視力は不良となる傾向がみられた。また各IOL間で遠近視力差を比較したところ、有意差は見られなかった。各距離別にlogMAR値を比較すると、4.0mから1.0mの各群間に有意差はなかったが、4.0mから1.0mはいずれの群においても0.8mから0.32mの各群との組み合わせで有意差があった。また0.8mから0.32mのいずれの組み合わせにおいても有意差があった。

【結論】遠見に焦点を合わせた単焦点IOLにおける裸眼視力は、4.0mから0.8mでは比較的良好であった。また今回用いた評価方法ではIOL間での差はなかった。

抄録全体を表示

-

西田 朋夏, 髙木 満里子, 上野 重文, 野村 代志子, 藤井 京子, 三池 祐美, 山口 房子, 山口 省之

2017 年 46 巻 p.

137-146

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】Spot™ Vision Screener(以下、SVS)を導入した小児科による屈折異常と斜視の検出率を明らかにし、小児科と眼科の連携の有用性を報告する。

【対象及び方法】対象は平成27年9月~平成28年6月迄に、小児科でSVSを施行した1422例と、そのうち異常値を示し眼科へ紹介受診した47例である。小児科でのSVS全施行者の年齢分布を調べ、47例に眼科精査を行い治療状況について調査した。

【結果】小児科のSVS施行者1422例(3.2±2.3歳)中、54例(3.8%)に異常が検出された。眼科を受診した54例中47例(87%)のSVSの結果は、乱視47眼、遠視9眼、遠視と乱視2眼、近視と乱視2眼、不同視5例、内斜視が8例であった。

SVSと検影法の検査ができた41例について屈折値の比較を行うと、球面度数では有意差はみられず、円柱度数はSVSの方が有意に大きく検出された。47例の診断と内訳は、眼鏡処方した24例中、遠視性乱視13例、不同視8例、混合乱視2例、近視性乱視1例、内斜視2例(重複含)であった。経過観察の12例は、遠視性乱視4例、混合乱視7例、近視性乱視1例。治療不要例は11例であった。眼鏡処方を行った24例のうち、3歳児健康診査における視覚検査(以下3歳児健診)前が10例(41.7%)、3歳児健診後の処方は14例(58.3%)であった。この14例中3歳児健診で異常を指摘されたのは3例のみで、11例は異常を指摘されていなかった。この11例の地域では屈折検査は行われていなかった。

【結論】SVSを導入した小児科との連携により、視覚の感受性が高い時期に早期発見・早期治療を行い、3歳児健診での見逃し例を検出できた。

抄録全体を表示

-

鈴木 美加, 比金 真菜, 佐藤 千尋, 松野 希望, 齋藤 章子, 森 隆史, 橋本 禎子, 八子 恵子, 石龍 鉄樹

2017 年 46 巻 p.

147-153

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】3歳児健康診査における視覚検査(以下、3歳児健診)において、Retinomax®とSpot™ Vision Screenerの2機種を用いて、自然瞳孔での屈折検査を施行したので、その結果を報告する。

【対象及び方法】対象は、福島市の3歳児健診を受診した71名の142眼である。Retinomax®とSpot™ Vision Screenerを用いて自然瞳孔での屈折検査を施行し、2機種の等価球面屈折値および円柱屈折値を比較した。

【結果】Retinomax®とSpot™ Vision Screenerともに71名の全受診児で、両眼の屈折値の測定が可能であった。等価球面屈折値は、Retinomax®では-1.19±1.14D(平均値±標準偏差,範囲:-5.00~+4.00D)、Spot™ Vision Screenerでは+0.28±0.56D(-1.125~+3.75D)で有意差を認めた(Wilcoxon符号付順位検定,p<0.001)。等価球面屈折値が近視と測定されたものは、Retinomax®では121眼(85%)、Spot™ Vision Screenerでは30眼(21%)であった。円柱屈折値は、Retinomax®では0.54±0.50D(0.00~2.50D)、Spot™ Vision Screenerでは0.73±0.56D(0.00~3.00D)で有意差を認めた(Wilcoxon符号付順位検定,p<0.001)。

【結論】Spot™ Vision ScreenerはRetinomax®に比較し、等価球面屈折値が遠視に測定される傾向にある。この結果は、Spot™ Vision Screenerでは器械近視が誘発されにくいためであると考えられる。したがって、Spot™ Vision Screenerは、健診において自然瞳孔で弱視の要因となる屈折異常をスクリーニングする精度をあげる機器として期待される。

抄録全体を表示

-

小林 未祐紀, 小出 映里奈, 堀 普美子, 山口 直子, 柿原 寛子

2017 年 46 巻 p.

155-159

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】あいち小児保健医療総合センター眼科(以下、当科)における両眼先天白内障術後無水晶体眼の術後最終視力について後ろ向きに調査したので報告する。

【対象】平成14年3月から平成25年3月の11年間に両眼先天白内障に対し両眼水晶体吸引術を施行し、術後無水晶体眼となり3年以上経過観察できた31例62眼を対象とした。

手術時年齢は生後1か月から3歳10か月で平均0歳10か月であった。

【結果】術後最終視力は(0.01)から(1.2)であった。全31例中29例に合併症を認めた。

両眼ともに術後最終視力(0.7)以上を視力良好群、両眼ともに(0.6)以下を視力不良群とし、当科における術後最終視力は視力良好群9例18眼、視力不良群21例42眼であった。

【結論】今回の調査では31例62眼のうち22例43眼が術後最終視力(0.6)以下であった。合併症を伴う症例が多く、視力不良群により多い傾向が認められた。術後は長期にわたり経過観察が必要であり、特に視力不良群では年齢、発達に応じた慎重な術後管理が大切であると考える。

抄録全体を表示

-

徳武 朋樹, 長谷部 佳世子, 今井 俊裕, 長田 祐佳, 森山 祐三子, 森澤 伸, 小橋 理栄, 古瀨 尚, 長谷部 聡

2017 年 46 巻 p.

161-166

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】調節性内斜視に対する屈折矯正の状態(完全矯正もしくは低矯正)が屈折変化に及ぼす影響について検討した。さらに屈折変化に影響すると考えられるその他因子についても検討した。

【対象及び方法】対象は調節性内斜視と診断され、2年以上経過観察が可能であった41例(平均年齢4.2歳、平均経過観察期間5.3年)である。調節麻痺下の屈折度を基準に、処方された眼鏡度数から完全矯正群と低矯正群(球面値:0.50~1.00D低矯正)の2群に分類した。屈折変化は初診時屈折度から最終検査時の屈折度を引いたものと定義した。また、屈折矯正状態の違い(完全矯正、低矯正)、初診時年齢、初診時屈折度、経過観察期間、弱視の有無、屈折矯正眼鏡装用時の眼位が屈折変化に影響するか検討した。

【結果】完全矯正群(n=28)、低矯正群(n=13)の年間屈折変化は+0.09D、+0.11Dで有意差はなかった。重回帰分析では、初診時年齢、初診時屈折度が年間屈折変化に有意に影響していた。また、交絡因子を調整した屈折矯正状態の違いによる、両群間の年間屈折変化にも有意差はなかった。

【結論】調節性内斜視において、屈折矯正状態の違いは屈折変化に影響しているとはいえない。屈折変化に影響する因子は初診時年齢、初診時の屈折度であった。

抄録全体を表示

-

萬束 恭子, 松岡 真未, 新保 由紀子, 赤池 祥子, 越後貫 滋子, 片桐 聡, 吉田 朋世, 横井 匡, 仁科 幸子, 東 範行

2017 年 46 巻 p.

167-174

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】Spot™ Vision Screener(SVS)は小児の視覚スクリーニングに有用であるが、斜視を伴う例の検討は少ない。我々はSVSを様々な眼・全身疾患をもつ小児に施行し、斜視の検出及び斜視眼の屈折の測定精度について検討した。

【方法】対象は2016年1~8月に当科でSVSを行った393例で、年齢は2か月~23歳(平均56±41か月)、眼・全身疾患を26.0%、26.5%に合併していた。SVSによる斜視の検出を近見眼位検査と比較検討した。次に斜視眼の屈折について、斜視時と固視時の等価球面度数の差(SE差)を、非調節麻痺下群と調節麻痺下群に分けて検討した。

【結果】斜視の検出を検討できた118例でSVSの鋭敏度は94.7%、特異度は92.9%であった。斜視眼固視でもSVSを測定できたものは38例(内斜視22例、外斜視15例、上下斜視1例)であった。非調節麻痺下群29例41眼のSE差は-3.25D~+2.75D(平均-0.17±1.08D)で、機器の屈折精度範囲を超える差を22眼(53.7%)に認め、うち14眼(63.6%)が近視寄り、8眼(36.4%)が遠視寄りの値を示した。調節麻痺下群9例12眼のSE差は-1.25D~+0.50D(平均-0.29±0.41D)で、1眼のみ精度範囲外の値を示した。

【結論】SVSは斜視の検出に有用であるが、非調節麻痺下における斜視眼の屈折の測定精度は低下する。

抄録全体を表示

-

川下 晶, 蕪 龍大, 竹下 哲二

2017 年 46 巻 p.

175-179

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】2009年にトーリック眼内レンズ(以下T-IOL)が国内で発売されてから7年が経過した。昨年の当学会において AcrySof® iQ Toric レンズの長期成績について検討し、術後3年を経過しても乱視矯正効果が減弱しないことを報告した。しかし、角膜乱視は加齢とともに倒乱視化することが知られている。T-IOLを挿入した症例の角膜乱視の経年変化を調べ、T-IOLの乱視矯正効果に影響があるかについて検討した。

【対象及び方法】2012年4月から2013年6月に白内障手術でAcrySof® iQ Toricを挿入した、角膜疾患を有さない17例23眼(74.5±5.8歳;平均±標準偏差、以下同様)を対象とした。角膜乱視量と角膜乱視軸、他覚的球面度数および乱視量、自覚的球面度数および乱視量、裸眼および矯正視力、T-IOLの軸ずれ量について術後3年間の経過を追った。

【結果】対象者の平均角膜乱視量は術後1週間で1.49±0.94D、術後3年で1.66±0.82Dとなり、増加したが有意差はみられなかった(p=0.81)。角膜乱視軸については、術後1週間で倒乱視17眼、直乱視4眼、斜乱視2眼であり、術後3年も同様で変化なかった。裸眼・矯正視力、他覚的・自覚的球面度数および乱視量、T-IOLの軸ずれ量についても、術後3年間で有意な変化はなかった。

【結論】T-IOLの乱視矯正効果は挿入後3年たっても有意な低下は見られず、手術症例が高齢な場合、少なくとも3年後の角膜乱視の変化を考慮する必要はないものと思われる。

抄録全体を表示

-

斎藤 渉, 大沼 学, 佐藤 恵美, 安藤 祐子, 河西 雅之, 薄井 紀夫, 内海 通

2017 年 46 巻 p.

181-186

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】二焦点眼内レンズ(TECNIS®Multifocal ZMB00)と三焦点眼内レンズ(FineVision® MicroF,PodF,PodFT)の術後満足度を比較検討した。

【対象及び方法】対象は、多焦点眼内レンズ(intraocular lens : IOL)を挿入し、術後3ヶ月以上経過観察を行った110例202眼(平均年齢68.4±9.8歳)である。内訳は二焦点IOL(TECNIS®Multifocal ZMB00 : AMO社)が57例106眼、三焦点IOL(FineVision® MicroF,PodF,PodFT : PhysIOL社)が53例96眼であった。手術は全例同一術者が施行した。術後平均裸眼視力は、遠見5m、中間距離70cm、近見30cmの距離で測定し平均値を求めた。また、遠見での術後平均矯正視力を測定し、自覚的屈折値の等価球面度数の平均値を求めた。満足度の評価は、無記名のアンケート用紙を用いて、視距離別の満足度、ハロー・グレアの自覚、および総合満足度などについて、5段階評価で回答を得た。

【結果】術後平均裸眼視力は、遠見で二焦点IOLが1.01(logMAR 0.00±0.10)、三焦点IOLは0.92(logMAR 0.04±0.14)、中間距離は、二焦点IOLが0.32(logMAR 0.49±0.16)、三焦点IOLは0.80(logMAR 0.10±0.13)、近見は、二焦点IOLが0.71(logMAR 0.14±0.16)、三焦点IOLは0.67(logMAR 0.17±0.15)であり、中間距離での視力にのみ両IOL間に有意差を認め(p<0.0001)、また等価球面度数においても、二焦点IOLが平均+0.17±0.46D、三焦点IOLが平均-0.20±0.42Dと有意差を認めた(p<0.0001)。その他のアンケート結果では、視距離別の満足度ほか、すべての項目に関して両IOL間で有意差を認めなかった。

【結論】遠見、近見に加え、中間距離の視力向上を目的に設計された三焦点IOLは、二焦点IOLに比べ中間距離での裸眼視力が有意に良好であった。一方、視距離別の満足度、ハロー・グレアの自覚、総合満足度など、二焦点IOLと三焦点IOLにおいて差異はなかった。

抄録全体を表示

-

金永 圭祐, 藤原 篤之, 坂手 澪, 後藤 保人, 稲垣 明日香, 白神 史雄

2017 年 46 巻 p.

187-195

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】眼球屈折データ(屈折度数、角膜曲率半径、眼軸長)補正の有無が、OCT画像を定量化する際に与える影響と因子を検討した。

【方法】対象は眼疾患の既往がない60名60眼(平均年齢:38.7 ± 11.2歳)の右眼とした。OCTはSwept source OCT であるDeep Range Imaging OCT-1 Atlantis(TOPCON)を用いた。測定は眼球屈折データの補正前後の条件下にて、Line scan(Horizontal)モードを用いて行った。画像の定量化と解析は、補正前後における画像の横幅をキャリパーにて計測し、各条件下の計測値とその差分を用いて比較した。

【結果】平均等価球面度数は-2.87 ± 2.92 D、平均角膜曲率半径は7.73 ± 0.21 mm、平均眼軸長は24.57 ± 1.33 mmであった。眼球屈折データ補正無しの条件で測定した平均横幅は11986.0 μm、補正有りは12079.0 ± 795.0 μmで有意差はなかった(P = 0.61)。補正前後の横幅から得た差分は、近視化と眼軸の延長に伴い有意に高い値を示した(屈折度数:P <0.01、眼軸長:P <0.01)。また従属変数を横幅の差分、独立変数を屈折度数、角膜曲率半径、眼軸長として重回帰分析を行った結果、眼軸長が影響因子であった(P <0.01)。

【結論】OCT画像における眼球屈折データは、長眼軸の症例で計測値に影響が出現していた。

抄録全体を表示

-

中島 安美, 佐々木 百合, 伊藤 純子, 山川 曜, 黒田 有里, 井上 順治, 井上 裕治, 井上 賢治

2017 年 46 巻 p.

197-200

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

6歳女児が学校健診により、視力低下が認められ眼科を受診した。眼底精査により左眼の後極部に横5×縦5.5乳頭径の円形病変が認められた。超音波検査と光干渉断層計(以下OCT)による検査所見から左眼の脈絡膜骨腫と診断した。OCTでは黄斑部に漿液性網膜剥離(以下SRD)を認めたが、11ヵ月後にSRDは自然消失した。しかし、視力は次第に低下し、腫瘍の大きさも拡大傾向にある。また動的視野検査では明らかな感度低下を認めている。

抄録全体を表示

-

坂手 澪, 藤原 篤之, 金永 圭祐, 後藤 保人, 稲垣 明日香, 白神 史雄

2017 年 46 巻 p.

201-207

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】4機器のOCTを用いて中心網膜厚の評価を行い、測定誤差および誤差に影響を及ぼす因子について検討した。

【方法】対象は屈折異常以外に眼疾患の既往がない31名31眼とした。OCTはSpectralis OCT Compact、RS-3000 Advance、Cirrus HD-OCT、DRI OCT-1 Atlantisの4機器を用いた。測定は同日に中心網膜厚を自動評価するプロトコルを連続3回行い、各機器で得られた中心網膜厚及び変動係数(CV)を比較した。

【結果】平均年齢は27.3±6.9歳、平均屈折度数-3.5±3.2 D、平均眼軸長24.7±1.3 mmであった。平均中心網膜厚は、Spectralis OCT Compact: 265.1±21.6μm、RS-3000 Advance: 261.8±20.0 μm、Cirrus HD-OCT: 250.7±20.6 μm、DRI OCT-1 Atlantis: 234.0±20.4 μmで、DRI OCT-1 Atlantisは他の機器と比較をして有意に低い値を示した(P < 0.01、ANOVA)。各機器でのCVは、Spectralis OCT Compact: 0.005±0.003、RS-3000 Advance: 0.006±0.005、Cirrus HD-OCT: 0.005±0.003、DRI OCT-1 Atlantis: 0.004±0.003で、低値を示し有意差はなかった(P = 0.40、ANOVA)。従属変数を各機器のCV、独立変数を年齢、屈折度数、眼軸長として重回帰分析を行った結果、Cirrus HD-OCTで屈折度数と有意の関連があった(P < 0.01)。

【結論】4機器で同一眼の中心網膜厚を評価した結果、DRI OCT-1 Atlantisで有意に低い値を示した。また、Cirrus HD-OCTのCVに影響を与える因子は屈折度数であった。

抄録全体を表示

-

馬込 和功, 長井 博文, 新飼 一仁, 副島 由美, 松井 孝明

2017 年 46 巻 p.

209-216

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】高齢者高度角膜乱視眼の前面と後面乱視の分布や関係性を検討する。

【対象および方法】対象は角膜乱視が2.0D以上あり角膜疾患や眼手術歴を有さない60歳以上の304名426眼(60代142眼、70代149眼、80代以上135眼)。角膜形状の測定には前眼部OCTを用い、角膜前面はKeratometric、角膜後面はPosteriorの値を使用し、分布や関係性について検討した。

【結果】角膜乱視軸分類において前面乱視は直乱視173眼・斜乱視2眼・倒乱視251眼、後面は直乱視98眼・斜乱視65眼・倒乱視231眼、乱視なし32眼であった。年代別における前面乱視は、60代では直乱視78.2%、倒乱視21.1%で、80歳以上になると直乱視9.6%、倒乱視89.6%となり加齢による倒乱視化がみられた。後面乱視は、60代では直乱視6.3%、倒乱視84.5%で、80歳以上になると直乱視38.5%、倒乱視26.7%となり直乱視化がみられた。また、角膜前面直乱視群は全症例後面倒乱視で前面・後面の乱視量に相関を認め(r=0.71、p<0.01、Spearman)、角膜前面倒乱視群では、後面倒乱視23.3%で前面・後面の乱視量に相関を認めず(r=0.01、p>0.05、Spearman)、前面乱視軸の種類により後面乱視の分布や前面乱視との関係性に違いを認めた。

【結論】高齢者高度角膜乱視眼の角膜後面乱視軸は、角膜前面乱視軸とは逆方向の軸分布傾向がみられた。特に角膜前面倒乱視群の場合は、後面倒乱視以外が約80%を占め後面乱視軸のバラつきがあるため、トーリック眼内レンズのモデル選択には注意が必要と考える。

抄録全体を表示

-

野上 豪志, 佐藤 司, 伊藤 美沙絵, 新井田 孝裕

2017 年 46 巻 p.

217-223

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】コンタクトレンズによる角膜形状変化(Corneal warpage)は可逆的変化として知られており、屈折矯正手術前にはコンタクトレンズの装用を中止して角膜形状の安定に努めることが重要である。今回、ソフトコンタクトレンズ(SCL)装用中止後のCorneal warpageの持続期間について検討したので報告する。

【対象及び方法】角膜表面に影響を与えるような眼疾患(外傷, 浮腫, 他)や眼科手術歴がなく、屈折異常をSCLで矯正している24眼(平均年齢21±2歳)を対象とした。角膜形状の測定は前眼部形状解析装置(TMS-5®、TOMEY)を使用して、SCL装用中止直後、10分後、30分後、1時間後、3時間後、24時間後、2日後、3日後、7日後、10日後、14日後、21日後におこなった。

【結果】平均角膜屈折力はSCL装用中止直後から3時間後まで増加傾向を認め(p < 0.01)、21日後には平均0.15D(0.01~0.50D)の急峻化が認められた。角膜乱視量、角膜全高次収差量、角膜厚は調査期間中に有意な変化が認められなかった。

【結論】SCL装用眼ではSCL装用中止後3時間までCorneal warpageの持続が認められた。

抄録全体を表示

-

宇野 裕奈子, 杉野 友哉, 岡田 あかね, 山村 彩, 鈴木 紗代, 小島 隆司

2017 年 46 巻 p.

225-230

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】円錐角膜眼と正常眼における新しい表面不整指標を検討する。

【対象及び方法】対象は円錐角膜89名162眼(円錐角膜群、男性51名、女性38名、平均年齢39.4±18.7歳、平均角膜屈折力(K値)48.85±6.09D)、正常50名100眼(正常群、男性20名、女性30名、平均年齢39.3±12.0歳、平均角膜屈折力(K値)43.45±1.31D)である。前眼部OCT CASIA(TOMEY社)の角膜4mm径内のHeightデータを三次微分して得られる表面不整指標であるSurface regularity based on corneal height date(SRH、TOMEY社作成)を用いて、円錐角膜群と正常群の角膜前面SRHおよび角膜後面SRHの比較をMann-Whitney's U testを用い検討を行った。円錐角膜群をAmsler-Krumeich分類に基づき4つの重症度に分類し、重症度別の比較をKruskal-Wallis検定を用い検討し、また角膜前面SRH、角膜後面SRHと矯正視力(logMAR)の相関をPearson相関係数を用いて検討した。いずれも有意水準は5%未満とした。

【結果】角膜前面SRH、角膜後面SRHについて正常群と比較してどちらも円錐角膜群が有意に高値を示した(p<0.0001)。円錐角膜重症度別の比較は、角膜前面、後面どちらも4群間で有意差が認められた(p<0.001)。多重間比較の結果、重症度別が上がるにつれてSRHも高値を示した。SRHと矯正視力(logMAR)の相関は、角膜前面、後面どちらも円錐角膜群で有意な相関がみられ(p<0.001 r=0.33)、正常眼では相関は認められなかった(p=0.40)。

【結論】SRHは円錐角膜眼において高値を示し矯正視力及び重症度を反映する有用な指標であると考えられた。

抄録全体を表示

-

小鷲 宏昭, 西岡 大輔, 山口 咲子, 安達 恵利香, 松岡 久美子, 林 孝雄

2017 年 46 巻 p.

231-237

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】色覚検査において正常と診断されても色弁別能が弱いものは、Low normal color visionと呼ばれる。今回我々は、色覚検査では正常色覚と診断できるが、アノマロスコープにて混色等色域の拡大がみられる、Low normal color visionと考えられた父娘例を経験したので報告する。

【症例】17歳、女子。母親に色覚異常を指摘され来院した。今まで色覚検査を受けたことはなく、私生活においても不便さを感じていなかった。石原色覚検査表Ⅱで誤読3表、Panel D-15はminor errorsであった。アノマロスコープでは正常Rayleighにて混色30-40へ等色範囲の広がりがみられたが、1型・2型Rayleighでは等色は起こらなかった。日常生活では赤と茶、青と緑を誤認することがあった。後日、両親に色覚検査を施行し、母親は全検査において正常であった。父親は石原色覚検査表Ⅱにて誤読1表、Panel D-15はno errors、アノマロスコープにて混色35-40へ等色範囲の軽度な広がりがみられたが、色誤認の経験はなかった。

【結論】父娘ともアノマロスコープにて等色域の拡大がみられたことから、Low normal color vision と考えられた。石原色覚検査表やPanel D-15においておおむね正常と判定されても、僅かな誤りがある場合はアノマロスコープで精査することが重要である。

抄録全体を表示

-

山本 素士, 小松 佳代子, 小川 麻湖, 乾 博子, 譚 雪, 東 惠子, 井上 達也, 小畑 亮, 相原 一

2017 年 46 巻 p.

239-244

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】Outer Retinal tubulation(ORT)は、加齢黄斑変性のほか様々な網膜疾患の網膜外層にみられる管状病変である。今回、光干渉断層計(OCT)を用いてORTを撮像し、En face画像における病変の形状を観察した。

【対象と方法】2015年12月から2016年4月までに東京大学医学部附属病院を受診し、黄斑変性にORTを認めた15例15眼を対象とした。Optovue社RTVueXRを使用し、En face画像でORTの形状を後ろ向きに検討した。

【結果】En face画像では、ORTは外網状層に存在し、内部が低反射で外壁が網膜血管より肥厚した管状組織として認められた。ORTの形状は、分岐のない比較的小さな型(散在型 11眼)と分岐を認める比較的大きな型(分岐型 4眼)の2種に分類された。散在型と分岐型の間には、年齢、視力、屈折値の有意差は認められなかったが、ORTの存在期間は、分岐型が散在型に比べて有意に長かった(平均57.7ヵ月対31.9ヵ月、p<0.05)。

【結論】OCTのEn Face画像を用いてORTを観察した。散在型と分岐型の2種の形状に特徴づけられた。分岐型ORTは、経過観察中にその形状が変化した。

抄録全体を表示

-

村田 憲章, 宮本 ふう子, 木下 直彦, 植木 智志, 畑瀬 哲尚, 福地 健郎

2017 年 46 巻 p.

245-256

発行日: 2017年

公開日: 2018/03/17

ジャーナル

フリー

【目的】網膜色素変性(RP)患者の黙読能力の他覚的評価を試みた。

【対象及び方法】新潟大学医歯学総合病院通院中のRP患者11名(37.4±17.6歳)と健常者(N)20名(46.9±17.2歳)。視線解析装置(Tobii Tx300)にて横書き文黙読時の平均停留時間およびsaccade時間、100文字あたりの読み時間、停留回数を算出した。また読書時のsaccadeを幅と角度の2変数から混合ガウスモデルによるクラスタ分類およびクラス分類し、その割合をχ2検定で検討した。

【結果】平均停留時間はRP群256.3±41.6 msec、N群215.7±24.9 msec(p<0.01)、saccade時間RP群44.28±8.26 msec、N群50.78±11.45 msec(P=0.11)、停留回数はRP群31.1±7.9回、N群32.7±10.6回(p=0.66)、読み時間はRP群9.4±3.0 sec、N群8.8±3.4 sec(p=0.65)で、RP群において停留時間が延長した。各saccadeは短・長順行、逆行、行替えに分類されその構成に両群間で有意差を認めた(p=0.03)。RP群において短順行、長順行saccadeが多く、逆行saccadeが少なかった(p<0.01)。

【結論】RP群は平均停留時間が延長しsaccadeパターンに変化がみられたが、読み時間は延長しなかった。今後は視野異常の重症度に着目した解析が必要である。

抄録全体を表示