68 巻, 2 号

選択された号の論文の57件中1~50を表示しています

掲載論文カラー写真集

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 1-10

発行日: 2006年

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (10298K)

内視鏡の器械と技術

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 24-26

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (668K)

臨床研究

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 27-30

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (2228K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 31-34

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (399K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 35-39

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (520K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 40-44

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (544K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 45-48

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (394K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 49-52

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (406K)

内視鏡の器械と技術

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 53-57

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (1680K)

臨床研究

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 58-61

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (400K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 62-66

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (774K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 67-72

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (644K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 73-76

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (442K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 77-81

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (1363K)

内視鏡の器械と技術

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 82-83

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (586K)

症例

-

2006 年 68 巻 2 号 p. 84-85

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (698K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 86-87

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (266K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 88-89

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (694K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 90-91

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (727K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 92-93

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (611K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 94-95

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (836K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 96-97

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (1346K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 98-99

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (742K) -

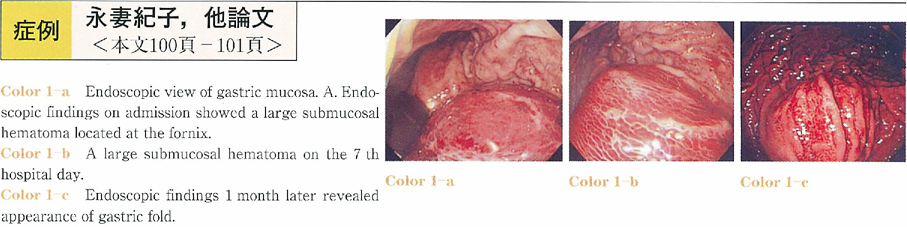

2006 年 68 巻 2 号 p. 100-101

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (699K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 102-103

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (904K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 104-105

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (192K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 106-107

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (422K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 108-109

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (898K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 110-111

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (389K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 112-113

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (772K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 114-115

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (655K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 116-117

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (445K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 118-119

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (690K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 120-121

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (762K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 122-123

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (746K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 124-125

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (919K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 126-127

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (887K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 128-129

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (494K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 130-131

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (629K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 132-133

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (542K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 134-135

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (918K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 136-137

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (241K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 138-139

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (589K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 140-141

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (454K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 142-143

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (507K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 144-145

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (707K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 146-147

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (476K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 148-149

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (1107K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 150-151

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (1012K) -

2006 年 68 巻 2 号 p. 152-153

発行日: 2006/06/10

公開日: 2013/11/05

PDF形式でダウンロード (583K)