2023 Volume 61 Pages 58-70

2023 Volume 61 Pages 58-70

アンゴラ東部では、かつては慣習的に土地分配をする伝統的首長による統治が行われていたが、独立解放闘争および独立後の内戦と2002年の停戦合意までの40年の間にその伝統的首長を含め、住民らの多くがザンビアへ逃れた。本稿は、紛争後のアンゴラ東部のモシコ州において伝統的首長のもとで持続的な帰還を果たしているンブンダの事例に着目し、伝統的首長が再び土地を分配することによって復権するプロセスを明らかとすることを目的とした。ンブンダの伝統的首長は従軍経験をもとに政府関係者と良好な関係を積極的に構築し、パラマウント・チーフを頂点とする伝統的政治体制のもと、帰還したンブンダの人びとを招き入れ土地を分配することを通じて村の再建に貢献した。また伝統的首長は、従来の居住集団の構成を変えることを要請してさらに多くの帰還したンブンダに土地を分配した。アンゴラ東部へのンブンダの持続的な帰還は、伝統的権威を発揮する対象となる住民を伝統的首長自身で増やすことによって進んだものであった。

アフリカにおける難民の帰還をめぐっては、難民が帰還後に本国で再び生活を営むために、いかに土地を分配するかが多くの関心を集めてきた。国連難民高等弁務官事務所(The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)の定義する帰還は、難民が紛争発生時に居住していた地域で安全に定住することが前提とされている[UNHCR 2018など]。難民の帰還に関する先行研究においても、帰還した難民が国民としての主権を取り戻し、紛争前と同様に安定的に生活することが想定されている[Bradley 2013など]。そして、帰還のための政策は、難民の帰還後に紛争再発や再難民化が生じることなく、帰還民が安住の土地を確保して生活を継続するという持続的な帰還、すなわち帰還民の再統合を目指して立案されている。実際に、本稿で取り上げるアンゴラをはじめ、紛争を経験したアフリカの国々では、紛争後の復興をめぐる開発や国家建設の一環として、土地法など国家レベルでの政策の立案や、帰還民が持続的に居住しつづけるための開発援助が推進された[Omata and Takahashi 2018; 武内 2017; Kaun 2008; Clover 2005]。

アンゴラは、植民地期の1961年から独立解放闘争が開始となり、1975年に独立を果たした。独立の直後から内戦が始まり、最終的に反政府武装組織であるアンゴラ全面独立民族同盟(União Nacional para a Independência Total de Angola: UNITA)の指導者であったジョナス・サビンビ(Jonas Malheiro Savimbi)の戦死に伴い、UNITAが弱体化し、2002年に内戦が終結した。UNITAは政党でもあったため、2008年に全政党による総選挙へも参加するも、アンゴラ解放人民運動(Movimento Popular de Libertação de Angola: MPLA)の一党優位という内戦前の権力構造に大きな変化はなくMPLAが引き続き与党となった。こうして内戦時の対立的関係が、内戦後に帰還した難民の再定住時に行われた生活基盤となる土地の分配へ甚大な影響を与えたわけではなかった。さらに、植民地期に制定された土地法は、独立解放闘争および独立後の内戦が長期化したことで、東部にはほとんど適用されていなかった。なかでも農村部では、独立解放闘争および内戦の戦闘が激化する以前のように、伝統的首長による帰還民の統治が再開された[Clover 2005]。

アフリカの多くの国では、慣習的な土地利用がおこなわれるなか、従来、伝統的首長が居住地や耕作地を分配し住民を保護する役割を担ってきた[Boone 2014]。近年では、伝統的首長は地域開発の担い手となって国や開発援助団体の一端としての役割も果たしてきた。21世紀に入ると、国家による土地支配の強化が土地法改正とともに進められる[武内 2017]一方で、伝統的首長が土地の使用権の分配を通じて住民を保護しながらも一部の近親者に優先的に土地使用権を分配する場合があることが指摘されている[大山 2015]。

本稿で取り上げるアンゴラ東部への難民の帰還においては、まず居住地となる土地の分配が必要となった。そして帰還した難民は、必ずしも出身地ではない土地で、さまざまな経験を有する人びとと共生することとなった[Murao 2022]。アンゴラ東部へ帰還した難民にとっては、そのような経験は初めてではなく、紛争中はザンビアの難民定住地や農村へ避難し、ザンビア西部各地の伝統的首長から土地の分配を受けることによって、異なる場所にて避難生活をしのぎ[Hansen 1979; Murao 2022; 2023]、帰還した者も多い。

2002年の停戦合意後のアンゴラ農村における土地をめぐる近年の研究では、紛争で不在にしていた間の土地収奪の問題だけでなく、近年の土地法の改正や大規模なインフラ建設中心の開発によって、帰還民がアンゴラ西部や中部の再定住先の土地を追われるといった問題も指摘されている[Treakle and Carranza 2014]。また、アンゴラ西部から中央部にかけては、開発によって大規模農場や都市が拡大することにより、農村の小規模農家の土地が縮小したとされる[van Dijkhorst 2013]。さらに、紛争時にMPLA側の武装勢力との関係が密接であった首長が土地の分配の権限を独占したことも報告されている[Treakle and Carranza 2014]。その一方、東部の農村は地雷や不発弾の撤去が遅々として進まなかったため、地域住民の使用する農地が収奪されるほどの大規模な開発は進行していない。現在に至るまで、アンゴラ東部への帰還民に対する首長による土地分配をめぐって深刻な問題は生じておらず、地域住民は安定的な生活を再建しており[Murao 2022]、一見、成功裏に持続的な帰還が達成されているようにもみえる。

しかしながら、難民・帰還民が自律的に難民問題を解決することについて、一面的な理解をもとに称揚することは、慎重さを要する。それは、植民地期からの政策に起因する土地問題や紛争後の土地改革によって新たな紛争や地域社会内部での対立が発生したルワンダの例[武内 2017]や、アンゴラ西部で問題となった首長が土地を分配する権限を独占する例[Treakle and Carranza 2014]にかんがみれば、明らかである。首長による統治の実態は国や地域によって異なる[Boone 2014]。にもかかわらず、首長による土地分配を通じたローカルレベルでの統治の実態をそれぞれの事例に即して十分に検討しないまま難民の帰還を進めれば、持続的な難民の帰還にはつながらない。伝統的首長による統治が必ずしも住民の生活のためだけに行われていない地域においては、なおさらである。このため、ローカルレベルでの伝統的首長の土地分配を通じた統治を多面的にとらえることが重要である。2002年の停戦合意以降、多くの難民が帰還したアンゴラの農村で、伝統的首長がいかに帰還した難民へ土地を分配したのか。伝統的首長だけでなく土地を分配された住民側の語りを総合的に検討し、伝統的首長による統治の再開プロセスを明らかにすることによって、難民の帰還の達成を多角的にとらえなおすことが必要である。

本稿は、こうした問題意識をもちながら、農耕民ンブンダ(Mbunda)の伝統的首長による帰還民への土地分配の過程を明らかにする。その際に、特に、伝統的首長の経歴によって可能になった政府系の公共施設をともなう村の再建や、帰還した難民への土地分配プロセスに注目しながら明らかにする。以下、第1節では、ンブンダの社会における伝統的首長と土地分配の歴史について、植民地期以降のアンゴラでの土地法や難民化し帰還するまでの伝統的首長の権威の実質的消失を中心に述べる。次に第2節では、帰還した難民であり、ンブンダを束ねる伝統的首長として第二の地位にある首長NYの経歴と政府との協働を伴う出身村N村の再建について、伝統的首長による村での土地分配を伝統的首長の語りから示す。最後に第3節では、NYが村内外の出身者である帰還した難民へいかに土地を分配したのか、帰還した難民側の語りから検討する。その作業を通じて、伝統的首長の権威が土地分配を通じていかに再び発揮されるようになったかを明らかにする。

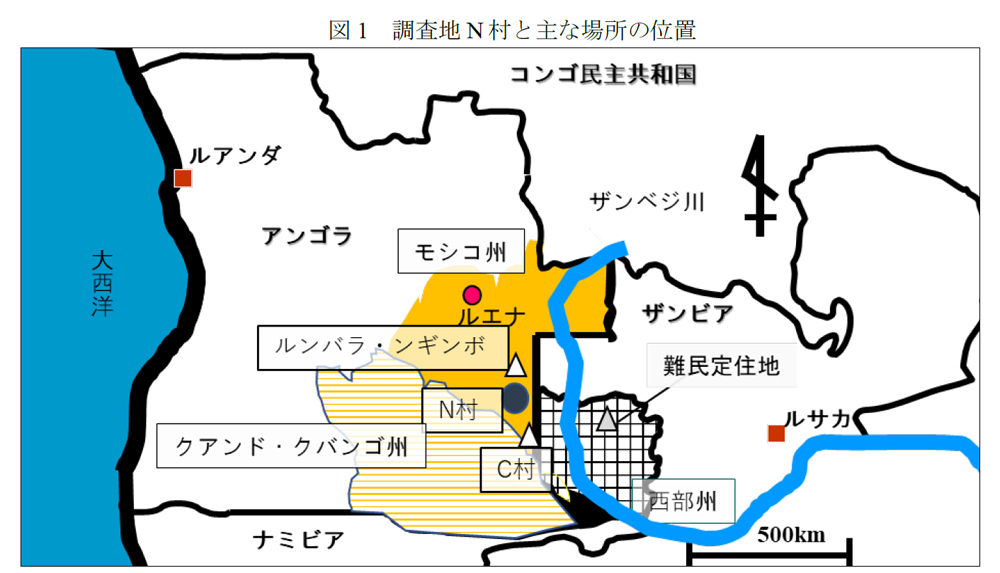

本稿執筆のための現地調査は、アンゴラ東部モシコ(Moxico)州一帯およびンブンダの主たる居住域であるモシコ州ンブンダッシュ(Mbundas)区N村(図1)において、2013年から2017年の期間に計4カ月にわたり実施した。この調査では、ンブンダの首長やザンビアから帰還した難民83人に対しインタビュー調査および参与観察を実施した。調査対象とした83人には、ンブンダの首長5人をはじめ、その首長らをまとめて統治するンブンダのパラマウント・チーフ、およびザンビアから帰還した難民が含まれる。ンブンダの首長のなかでも紛争直後からンブンダの伝統的統治体制の再整備や土地分配をけん引した第一人者であった首長NYと、NYが土地を分配したN村に住むザンビアから帰還した難民への土地分配の典型的な事例を選定し、本稿の分析に用いた。

(出所)筆者作成。

ここでは、ンブンダの首長がアンゴラ紛争前から停戦合意までいかに土地分配をおこなってきたのかを史資料や現地調査での聞き取りから述べる。

ンブンダはバントゥー系諸語を話す人びとで、今日、おもにコンゴ民主共和国、アンゴラ東部、ザンビア西部やナミビア北部に住んでいる[Cheke 1994]。ンブンダは首長制社会であり、かつて複数の首長を束ねるパラマウント・チーフがンブンダの居住域全体を統治していた。初代のパラマウント・チーフや首長は現在のコンゴ民主共和国に建国されたルバ(Luba)王国とルンダ(Lunda)王国の一派で、19世紀までにアンゴラへ南下した[Cheke 1994; McCulloch 1951]。パラマウント・チーフや首長は自らが治める地域のンブンダらと、ザンベジ川支流一帯に居住地を移動させ領土を拡大した。ンブンダの居住域の各地で、首長は自らが治める地域の伝統的な裁判の決定をしたり、農耕儀礼など各種の儀礼をつかさどった。さらに、これらのンブンダの首長は、自らの居住域の土地分配を行うことで人びとを統治していた[Murao 2014]。首長はンブンダの居住集団リンボ(limbo)を複数統治し、各リンボに土地を分配した。ンブンダが19世紀にアンゴラで居住域を拡大していたころは、ひとつのリンボを構成しているのは、3~4世代の母系親族と、婚入する女性と子どもたちであった[McCulloch 1951]。リンボの母系親族の男性が、リンボの長として土地の分配や諍い全般を調停した。リンボの住人は川沿いなど水場の近くに同心円状に家屋を構えており、周囲の疎開林で焼畑を造成していた[McCulloch 1951]。また、リンボの住人は食事や労働を相互に扶助しており、ンブンダ社会で政治的・社会経済的に重要な単位となっていた。

ンブンダの首長による土地分配とリンボの統治は、ポルトガル植民地政府が20世紀になって東部まで支配を拡大して以降、変化することとなった。ンブンダの住む現在のモシコ州を含め、アンゴラ全土は、1856年、ポルトガルが本国の領地の一部とした王領地と、それ以外の土地に法律で区分された[Clover 2005]。王領地以外の土地は地域住民の慣習的利用が可能な土地ではあったが、伝統的首長は、公的な制度上の役職としてポルトガルの植民地政府に認知されることはなかった。そのため、伝統的首長による土地分配を通した統治は公的には認められていなかった。1901年、ポルトガルで制定された海外の土地の権利に関する法律によって、地域住民が使用する土地の分類が法律上、新たに加えられた。ところが、土地の所有権は植民地政府にあり、土地は植民地政府の許可なしに民間の団体や個人に売却することが禁じられた。ポルトガル人入植者による大規模農場が多かったアンゴラ北部や西部に比べ、東部の土地利用は地域住民による自給的農業のための耕作地であった。そのため、東部ではポルトガル植民地政府の土地所有権について明確に認識される時期は遅かった。モシコ州のルンバラ・ンギンボ(Lumbara Ngimbo)では、1919年にポルトガル植民地政府が役場、主要道路を建設して支配体制を整えた後に、ンブンダらに対する納税や労働力の拠出の方が土地所有権の問題よりも早く顕在化したといえる。

1920年代、ポルトガル政府によって、アンゴラの地域住民の土地使用権を認める原則を盛り込んだ初めての法律が制定された[Clover 2005]。植民地政府は土地に対する自らの権利と利益を擁護し、同時に地域住民の使用と伝統的首長による土地使用権の分配などの慣習を尊重するという土地の権利に関する重複する法律を容認した。ポルトガル政府は1930年代半ばには新たに、19世紀後半に制定されていた王領地以外の土地のうち、地域住民が保有する土地は売却不可と定めた。しかし地域住民の排他的土地使用権や土地所有権が認められたわけではなく、首長の権威を無視した政府による恣意的な土地利用が行われた。アンゴラの植民地政府はンブンダへの圧力を強め、抵抗するンブンダの首長を殺害し、村々に火を放ったため、多くのンブンダが首長を伴わないまま、ザンビアへ逃げた。こうして、ンブンダのパラマウント・チーフを頂点とした首長らの土地使用権の分配を通じた統治は実質的に崩壊していった。

ポルトガルに対するアンゴラ独立解放闘争は1961年に開始された。ンブンダは独立をめざすMPLA軍に参戦するか、ザンビアの農村や難民定住地に避難した。この1961年には、アンゴラにおけるポルトガル政府による強制労働に対する国連からの批判がすでに高まっていたことを受けて、アンゴラの地域住民へのさまざまな人種差別的な法律が改正された。その後、1972年に土地法が制定されるとともに、地域住民の居住地および耕作地の保有が認められ、保護されるようになったが、地域住民が保有する土地は植民地政府の許可なしに売却できないままとなった。こうしてンブンダの伝統的首長を含む伝統的権威は、土地に関する法制度の運用上、考慮されたものの、伝統的首長の土地に関する権限が法律に明記されることはなかった。しかも実際には、独立解放闘争にンブンダの首長らが参戦したり、または首長を含む地域住民がザンビアへ避難して、パラマウント・チーフや首長による統治は見られなくなった。

アンゴラが1975年にポルトガルの植民地支配から独立すると、政権を掌握したMPLAは、独立前から対立を深めていたUNITAおよびアンゴラ民族解放戦線(Frente Nacional de Libertação de Angola: FNLA)との間の内戦に突入した。これにより、ンブンダを含むより多くの人びとが、再びアンゴラ東部からザンビアへ避難した。その後、1992年、MPLA政府はアンゴラ初の憲法で、土地を含むすべての天然資源の所有権は国家に帰属すると規定して、国家が土地使用権を他者に譲渡することが可能になった。とはいえ、ンブンダの居住域ではもともと大農場など商業目的での土地占拠はほとんど行われていなかった。さらに、戦闘が激化したため、少数の首長や首長が統治するンブンダがルンバラ・ンギンボの農村に残ってはいたものの、戦禍を逃れて周辺の森の中での避難生活を繰り返す状況が続いた。このため多くのンブンダがザンビアの難民定住地や農村へと避難・移住した。こうした状況にあったため、土地に関連する法律の制定によるモシコ州への影響は極めて薄かった。

ンブンダが独立解放闘争や内戦の戦禍を逃れて避難したザンビアの難民定住地では、ザンビアの難民法の管理下でザンビア政府が土地使用権を分配し、ンブンダの首長が土地分配を通じて統治することはなかった[Murao 2023]。ンブンダは難民定住地では政府に許可された場所に親族らが隣り合ってリンボを再編成し住居を建て、その周りの土地を同じリンボの住人が耕作した。一方、難民定住地ではない農村に逃れたンブンダの多くは、ザンビアに先住しているロジ(Lozi)の首長の統治下にある村で生活した[村尾 2012]。そうした村では、リンボが再編成され、アンゴラから紛争を逃れザンビア農村へ避難してきたンブンダをその親族が保護し、ロジの首長に引き合わせて土地使用権を分配してもらい、同じリンボに住めるようにしたほか、知人であれば同じリンボの住人として共に住むようになった[村尾 2012]。また、ロジの首長の統治下にある農村に居住するンブンダは、長期化した紛争でアンゴラの出身地へ戻れない女性や子供だけでなく、近隣の地方都市で働く非農業就労者や、難民定住地から農業労働を求めて出稼ぎに来た難民など自らが知り合った者をリンボに受け入れるようになった。このリンボの構成員の多様化は、ロジの王国組織のもとでの土地使用権の分配において、ンブンダの首長の権威を実質的に発揮できない状況でおこった。こうしてンブンダの首長がその住人を統治できない状況下で、首長を含めンブンダはザンビアで生活の安定化を図った。

アンゴラ政府は、2002年の内戦終結後、農村部の住民に対する保証や土地使用権の保有者を明確にする必要性から、2004年に新土地法を制定した。新土地法のもとでは、地域住民がその地域の慣習的な土地利用に従って土地使用権を有することが認められることとなった。このような権利が認められたのは地方の貧困状況を反映していた。ほぼ同時期に政府は、貧困削減戦略文書の暫定版を世界銀行に提出し、帰還民の社会復帰についても重点項目とした。しかし、石油やその他の天然資源を採掘するにあたり、おもに中国の投資を受け入れ開発を進めたため、アンゴラ政府にとって、中国以外の国からの援助の受け入れの重要性が減った。その結果、アンゴラは他のアフリカ諸国よりも、開発援助や人道支援を受け入れることに消極的となり、西欧諸国が支援する帰還民への支援を十分に受けないままとなった[Crisp 2008]。アンゴラでの帰還民支援に従事した援助団体は実際にはいたものの、アンゴラ政府が国の西部にある首都ルアンダを拠点に中央集権的な政治体制をとっていたため、帰還民支援の多くが政府の統治が距離的に及びやすい西部に集中し、東部のモシコ州にまで届いた支援はわずかであった。

2003年から2006年にかけては、ザンビアからアンゴラへの組織的な難民の帰還プログラムが、アンゴラとザンビアの政府、国際移住機関(International Organization for Migration: IOM)、およびUNHCRによって実施された[Crisp 2008]。さらに、アンゴラでIOMは帰還民と国内避難民を再統合するプログラムを実施した。ザンビアからは2012年までに数年間で組織的なアンゴラへの帰還事業が行われ、ンブンダの首長を含む約2万5500人の難民がアンゴラに帰還した。ンブンダが多く居住するモシコ州では、ンブンダを含む帰還民がルエナ(Luena)、ルアウ(Luau)やルンバラ・ンギンボの主要な地方都市で受け入れられた。ルンバラ・ンギンボを含む帰還先には、1998年より、アンゴラに到着した難民が帰還するまでに一時滞在する場所や当面の生活に必要な食料および日用品を提供するレセプション・センターがIOMとUNHCRによって準備されていた。2003年の帰還プログラム開始によって、このレセプション・センターがンブンダの首長ら帰還民を受け入れた。ンブンダの首長は、帰還後、自分が統治していたンブンダの居住域に戻り、ザンビアから帰還してくる難民へ土地を分配していった。

本節では、N村の村長を兼任する首長NYからの聞き取りをもとに、紛争後のンブンダの伝統的首長の統治がいかなるものであったかを明らかにする。分析に際しては紛争前後のNYの経歴やパラマウント・チーフを頂点とする伝統的政治体制の再構築および村の再建のための土地使用権の分配に着目する。

N村は、ルンバラ・ンギンボから35キロメートルほど南に位置する。N村は19世紀終わりに、当時の首長が現在のモシコ州都ルエナ付近から現在の位置に親族や住民を伴い移動して、N村を創設したのが始まりである。20世紀になってポルトガル植民地政府が土地権利に関わる法制度を整備するのとほぼ同時期に、ルンバラ・ンギンボに植民地行政機関が設立された。N村の住民は、強制労働や税の取り立てに追われたが、N村の土地から住民が立ち退きをさせられるといった土地使用権への直接的侵害は受けなかったという。

首長NYは、1952年に生まれ、首長であった母のもと、ンブンダの首長の統治にかかわる口頭伝承を聞き、また首長による実際の統治の様子を見聞きして育った。しかしその後、独立解放闘争が激化した1964年、NYが12歳の時、父と共に森に避難した。同時に、N村の多くの人びとがザンビアに逃げたり、兵士として独立解放をうたうMPLA軍側について参戦して村から転出した。NYはアンゴラから国境を越えてザンビアのMPLA軍の基地に入った。ザンビアのMPLA軍基地ではルンバラ・ンギンボの学校でポルトガル語を教えていた教師による教育が行われた。NYはポルトガル語を習得し、軍医としての教育をうけ、1975年に当時のMPLA軍の軍医としてルンバラ・ンギンボに戻った。このとき、N村はアンゴラの独立によって一時的に村びとがザンビアから戻ってきていたが、その後、すぐに内戦に陥ったため、再び村びとが村から避難するようになった。首長であった母も父や親族らと森へ避難する生活が続き、首長として地域住民を実質的に統治する生活は失われていた。

NYは、1982年、ルンバラ・ンギンボ付近の病院で勤務中にUNITAによって誘拐され、当時UNITAが制圧していたモシコ州に隣接するクアンド・クバンゴ(Cuando Cubango)州のクイト・クワナバレ(Cuito Cuanavale)の病院で軟禁され働かされていた。1999年にMPLAがクイト・クワナバレのUNITAの基地に大攻撃をかけたのに乗じて、NYは逃げ出し、いったんはN村に帰ってきた。NYが、首長である母親から言い渡され、正式に首長となったのはこの時であったという。こうしてNYは、土地使用権の分配を通じた統治の権限を正式に持つこととなった。

しかし同時に、N村も戦禍を被り危険となり、2000年に現在の妻と難民となってザンビアの難民定住地に逃れた。その後2002年にアンゴラで停戦合意がなされ、NYとその妻はルンバラ・ンギンボへ帰還プログラムで空路にて帰還した。首長NYは、紛争中N村付近の森へ避難していた母親らがルンバラ・ンギンボのレセプション・センターへ探しにきた際に再会した。首長NYらの親族は、紛争中にルンバラ・ンギンボに拠点を置くMPLA軍によってUNITA軍の襲撃から保護され、森で生き残っていた。1992年の憲法や土地法により、地域住民による土地使用権は認められていたなかで、政府は伝統的首長らによる村の再建を州都ルエナからの幹線道路沿いで行うよう言い渡し、首長の統治を通じた戦後復興を進めた。NYが2002年にルンバラ・ンギンボへ帰還した際、MPLA政府は、戦後復興のための開発事業を見据え、帰還した難民に出身地域に戻るように促した。こうした状況のなかで、首長NYは、ルンバラ・ンギンボに迎えに来た母親や親族と自分の住んでいたN村に戻り、紛争以前に行われていたような、首長の権限に基づく土地使用権の分配を再開した。

首長NYは、公用語であるポルトガル語を話すことができる元MPLA兵士であったため、その後も当時のMPLAと良好な関係を構築することができた。ルンバラ・ンギンボの地方政府も、この地域の国家開発計画の実施について議論するために会議に参加するよう彼を招集していた。その後、首長NYは地方政府の代理人の一人として国家開発計画の実施に貢献した。その結果、市場、道路、橋、学校や診療所がルンバラ・ンギンボほかN村を含む各農村にも建設された。こうして、伝統的首長は、慣習法の権限の及ぶ範囲である農村部において、国家開発計画に基づく公的インフラを建設するための用地を提供する役割を果たした。

地方政府の開発計画に参加する一方、首長NYはザンビアと行き交う人びとに伝言を託し、ザンビアに暮らすN村出身の人びとに対して、N村には首長である自分が帰還したため、安心して帰還するよう促した。モシコ州の他のンブンダの首長もNYのようにポルトガル語で教育を受け、従軍経験のある者がおり、土地使用権を帰還民へ分配しているが、NYのように開発をも推進して土地使用権を分配したわけではない。NYはンブンダの首長を束ねるパラマウント・チーフから数え第二の地位にある首長であり、その分、ンブンダの歴史や伝統的慣習にも通じており人望があった。またN村とルンバラ・ンギンボとの距離が近く、その利便性もあって、N村での帰還民の再定住が進んだ。やがて政府による村の周辺の地雷撤去が終わると、首長NY自身も道路沿いに移動して、当時は草地であった場所に住居を建て、親族らとリンボを構成して共に住んだという。

以上の首長NYによる村の再建プロセスでは、帰還した難民であり、ンブンダを束ねる首長NYが、自らの経歴をもとに政府との関係を深めることによって、村の土地を政府による公共施設建設のために提供すると同時に、住人を呼び寄せて土地使用権を分配し、村での統治を再開したことがわかる。

N村周辺ではMPLA政権下において伝統的首長NYが統治と開発で重要な役割を果たし、それと同時にN村内ではザンビアから帰還した難民の再定住が断続的に進んでいた。以下ではN村に帰還したNYによる土地使用権の分配について、帰還した難民からの聞き取りの事例をもとに明らかにし、首長の権威が復活していくプロセスを示す。

村での聞き取りによると、首長NYが帰還した2002年当時のN村は居住集団リンボが2つあり、村の中央を縦断する道路沿いの地雷撤去にともない、それぞれのリンボを構成し、道路の両側に集落をつくっていた。その後、ザンビアへ避難していた難民が新たに帰還して、はじめにつくられた2つの集落以外にも集落を構え始めた。

また、NYは、ルンバラ・ンギンボで途方にくれる帰還民や、幹線道路沿いに居住する場所を見つけられない帰還民に対して、N村に居住することを促した。NYは、N村は「もともとンブンダの居住する地域であり、首長が住民を治めるもの」と考え、紛争で人口の多くが転出したものの、多くの人びとを受け入れて村の再建を始めようとしたと言う。その結果、N村出身者だけでなく、紛争中に国内外の異なる場所でさまざまな経験をした帰還民たちが住むようになった。新たな転入者にはルンバラ・ンギンボから80キロメートル以上離れた村の出身でザンビアの難民定住地や農村から帰還した者、そして、N村に先に帰還して首長によって土地を分配された親族を頼る者など多様であった。帰還民は、配布される半年分ほどの人道支援物資を受け取り、農耕で生計をたてた。N村出身ではないがN村に住むことを決めた者たちは、その理由として次の点を挙げている。「出身村の親族が消息不明」、「出身村には誰も帰還していない一方で、N村はルンバラ・ンギンボに近く幹線道路沿いにあり、さまざまなサービスにアクセスしやすい」といった点である[Murao 2022]。

こうして、帰還した難民らは余剰のあった道路沿いの土地にリンボごとの住居群を構え、その住居群同士が密集するようになった。2013年、筆者がN村で調査した当時のN村の人口は1471人で、その大半がンブンダであったが、バントゥー系諸語を話すルチャジ(Luchazi)、ルヴァレ(Luvale)やチョクウェ(Chokwe)も混住していた。村人は道路沿いに集住し、焼畑を主生業として住居に近い場所から耕地を拡大しており[Murao 2017]、幹線道路沿いから離れた場所へ行かなければ空いた土地がなかった。幹線道路沿いには村の住人が営む6件程度の小売店があり、井戸や学校、診療所やルンバラ・ンギンボからの乗り合いバスの停留所が整備されていた。このため、道路沿いに居住することを望む帰還民が多かった。さらに、住居群の中は、十分な空間が確保されていた。リンボごとの住居群では、自らの家屋や屋敷畑およびそれらに近い場所に対してゆるやかに土地使用権の意識が働いていたが、リンボの住人が使用している土地以外では確たる土地使用権が定まっていなかった。NYが新参の帰還民を保護し、帰還民が新たなリンボをつくりその住居群を建てられるよう、道路沿いの土地を分配するには限界があった。NYは、次にみるJMのような他村出身の帰還民を保護するために既存のリンボの住居群内部で誰も使用していない土地を分配できないか、リンボの住人らと直接交渉を始めた。

事例1 JM(ンブンダ男性、1957年生まれ[Murao 2022])

私はC村で生まれ、子どものころルンバラ・ンギンボに移住した。戦禍の拡大に伴い、1965年にC村からザンビアのマユクワユクワ(Mayukwayukwa)難民定住地へ難民として逃亡した。2008年に飛行機でルンバラ・ンギンボへ帰還した。そこのレセプション・センターで生活必需品などの人道支援物資を受け取ったが、すぐにでも行先を決め立ち退かなければならないと通告された。付近で住む場所を探していたとき、首長NYに会って、N村に住めばよいと言われた。N村では、首長NYがあるリンボへ案内してくれ、そこに私を住まわすようそのリンボの住人らへ言い渡した。私はそのリンボで住むことになり、UNHCRから6カ月間、50kgのトウモロコシを援助として受け取りながら、焼畑を造成し、自然林の樹木の皮でロープをつくって販売しながら生活していた。(2015年N村にて筆者聴取。)

ここで注目すべきことは、ンブンダの首長が、村の居住域の状況や帰還民保護の観点から、首長自身や先に村に住んでいたンブンダらと見ず知らずの新たな帰還民を既存のリンボの住人として受け入れるよう要請したことである。ンブンダは、先述のとおり、親族や知人を同じリンボの住人とする[村尾 2012]ことがあっても、事例のように見知らぬ者を構成員として土地使用権を分配することは起こりがたいことであった[Murao 2022]。しかし、紛争後、帰還民を保護する体制が国や外部支援によって不十分ななかで、首長NYが村の居住地の状況に応じて、見知らぬ者であっても同じリンボで住むことを采配した。

こうしてJMは親族とともに見ず知らずのリンボの住人と住むことになった。そのリンボのKは、次のように語っている。

事例2 K(ンブンダ男性、1965年生まれ[Murao 2022])

私はN村で、このリンボの構成員として生まれ育った。戦禍の拡大に伴い、1975年にザンビアのマユクワユクワ難民定住地へ難民として避難し、2003年に村へ帰還した。首長NYに会って、この場所に住居を建てるための土地を分配された。2008年にJMとその親族が首長NYとともに訪れてきて、NYに彼らをここに住まわせるようにと言われた。アンゴラでは確かに、見ず知らずの者をリンボの構成員として迎え、同じ住居群の空間で家を建てたりしたことがなかったが、ザンビアでは住めるところに仮住まいを建て見ず知らずの人と生活していた。その経験がある。それに、NYがやってきて頼まれたらいやとは言えなかった。(2015年N村にて筆者聴取。)

N村では複数の帰還民が、自ら難民として避難していた経験をもち、さらに首長NYの権威にも抗えず、見ず知らずの帰還民をリンボの構成員として迎えて、同じ住居群に住むようになった。同じことは、NYとは別の首長が住むN村付近の村でも、村長によって行われた。だが、2006年に帰還事業が終わり新たな帰還民が戻らなくなるとN村の人口増大もおさまり、首長NYが新たな帰還民へ土地使用権を分配する必要性も減った。こうしてンブンダの伝統的首長は、リンボの構成員となる条件を拡大させて、これまで以上に多様化した新たな帰還民を受け入れた。また、首長が先に住み始めていた帰還民にリンボの構成員となる条件に適合するかどうかに関わらず、新たな帰還民の受け入れを認めさせることで、首長の復権が実現され、慣習的な土地利用が行われていた地域での難民の持続的な帰還が達成されているといえる。

本稿は、アンゴラ東部へ帰還したンブンダがいかに持続的帰還を達成したのか、首長の土地分配を通じて再開された統括のプロセスに注目して明らかにした。2002年の停戦合意後、モシコ州農村部、特にンブンダの人びとが帰還した地域は、わずかに政府主導の開発と人道支援が及んだ。そのわずかに及んだ開発と人道支援は、西部など他の地域と比べ、概して小規模であったため、帰還した伝統的首長が采配を振るう余地を与えた。そして首長NYのような伝統的首長によって開発を通じた村の再建や帰還した難民への土地使用権の分配が可能となっていた。第2節で首長NYの経歴に注目したことを通じて、紛争後、政府主導の開発を受け入れながらのN村の再建には、MPLAの元兵士であり、紛争中に公用語であるポルトガル語を習得した首長NYの経歴がアンゴラ政府との良好な協力関係の基盤にあったことが明らかになった。首長NYは政府とともに意欲的に開発をすすめ、村に道路や学校などの公共施設の建設をすることにより、政府に対してンブンダの首長の復権を示したのである。

また、第3節で述べた通り、帰還民であるンブンダらは、インフラ面で条件のよいN村で再定住することを選び、N村出身でなくとも居住地とする土地使用権を分配されていた。首長NYは、特に行く先のないンブンダら帰還民の事情もふまえ、N村に住むよう招き入れて土地使用権を分配していた。また、人の集住が進んで土地不足の問題が生じると、新たな帰還民に対しては、新たなリンボを作るのではなく、既存のリンボの構成員になることを勧めた。首長は、先に再定住していたリンボの構成員が、新たな帰還民を同じリンボの構成員とすることを許容するよう要請し、それを既存のリンボの構成員に認めさせることで、土地使用権を分配したのである。こうしてンブンダの首長は、内戦後、MPLA主導のアンゴラ政府の土地法下で土地使用権を分配して統治を再開し、着実に復権を果たした。

以上のことから、紛争後のアンゴラにおけるンブンダの伝統的首長の権限は、土地制度改革や開発[武内 2017; Hammond 1999]によって政府による統治強化の影響をうけたものの、他のアフリカ諸国ほど中央政府による直接的な統制の対象とならなかった。ンブンダの帰還では、首長が、紛争後の政府との良好な関係構築によって村を再建し、見ず知らずの他人を含む新たな帰還民を受け入れることでリンボの住人を多様化させた。首長は、土地使用権の分配だけでなく、対象となる地域住民を増やすことで首長自身の権威の増強を可能にしたのである。

冒頭で述べた通り、こうしたローカルレベルで進んだ難民の帰還の自律性を、一方的に称揚することは慎重であるべきであろう。本稿でとりあげた、国際的な支援が少ないアンゴラ東部のンブンダの事例は、アンゴラ政府と良好な関係を構築しやすい経歴をもった首長が再起を図り、紛争後社会で自らの権威をさらに発揮する関係を構築しようとした側面がある。首長の復権によっていったんは平和裏に土地が分配されたのであるが、首長に抗えずリンボの構成員が多様化した結果、住民間の係争が今後増加する可能性もある。本稿で明らかとした帰還民ンブンダの土地分配は、地域レベルで難民の持続的帰還が平和的に実現する可能性を示したが、今後彼らをとりまく政治状況や土地不足による帰還民間の対立によって危険性をもはらむ可能性もあるだろう。

本調査にご参加いただいたアンゴラの皆様のご協力に感謝申し上げます。本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金 15KK0099, 18H03606, 19H04364, 20K12378の助成を受け実施されました。