2011 Volume 2011 Pages 267-296

2011 Volume 2011 Pages 267-296

タクシン元首相の資産没収を命じた2月の最高裁判所判決を発端として,タクシン支持者が組織する反独裁民主主義統一戦線(National United Front of Democracy against Dictatorship:UDD)が,3月半ばから大規模な抗議行動を開始した。UDDは,バンコク中心部の商業地域の占拠を続ける一方,北部,東北部などで活動を展開し,政府は,バンコクを含む25県に非常事態宣言を発令して,これに対処した。手榴弾などを使った爆破事件が頻発し,実弾が飛び交う内戦さながらの状況が続いた。5月19日に軍は強制排除に成功したものの,市内数カ所で行われた放火でバンコクは黒煙に包まれた。地方では県庁などの焼き討ちが行われた県もあった。強制排除によって抗議行動が終息するまでの2カ月余りの間に,軍・警察,タクシン派,巻き添えになった市民ら91人が死亡,1000人以上が負傷するタイ現代史上もっとも悲惨な事件となった。

深刻化した政治対立を解消すべく,アピシット首相は,経済格差是正,真相解明,憲法改正などを柱とする国民和解のためのロードマップを5月に示し,さらに,低所得者層への支援など福祉政策の強化に取り組んだ。他方,2011年の総選挙の前提条件とされた憲法改正の見通しがついたことで,選挙に向けた各党の動きが顕著となった。対外関係では,8月にタクシン元首相がカンボジア政府の経済顧問を辞任したことを受けて,対カンボジア関係の改善への期待は高まったが,国境問題で強硬な立場をとる反タクシン派の民主主義人民連合(People's Alliance for Democracy:PAD)による抗議行動が続き,関係改善は進まなかった。UDDの反政府デモが経済に悪影響を与えたが,2009年後半からの景気回復の動きは強く,好調な輸出に牽引されて通年で7.8%程度の経済成長となった。

2008年12月に成立したアピシット・ウエーチャーチーワ(民主党)政権に対して,タクシン元首相を支持するUDDは2009年から抗議行動を繰り返してきた。タクシン派が組織した野党タイ貢献党は,依然として下院において最大の勢力を有する政党であり,一連の司法判断の不当性を批判し,下院の即時解散と総選挙を要求してきた。他方,アピシット首相は,自らの政権の清廉さを強調し,明確な法律違反がない場合でも閣僚の更迭を進めたため,連立を組むほかの政党,とくに連立内で影響力を有するタイ矜持党との軋轢がしばしば生じた。

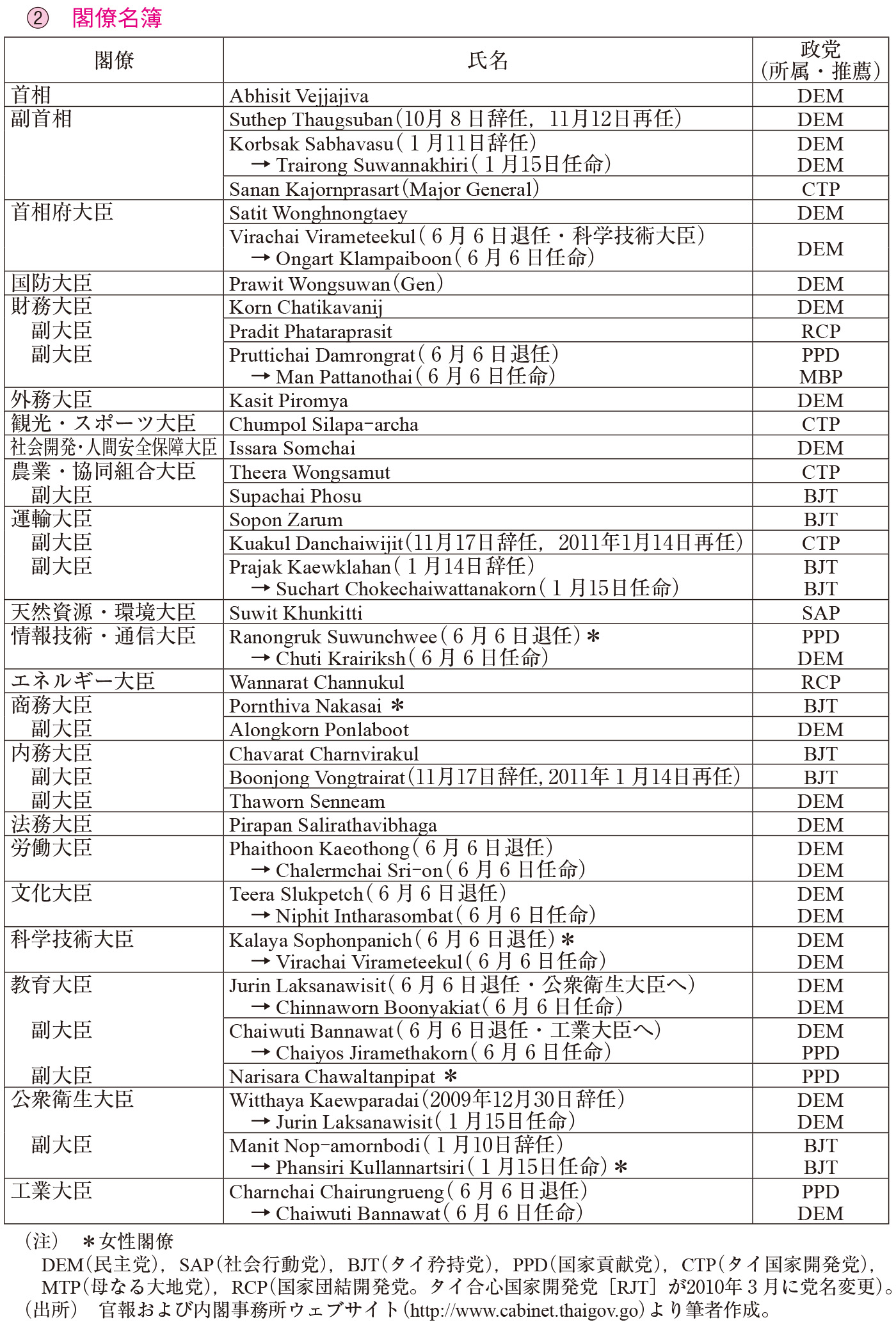

2009年には,第2次景気刺激策(タイ強化計画)の下で進められた公衆衛生省関連プロジェクトをめぐる不正が発覚し,2009年12月29日に辞任したウィッタヤー公衆衛生相(民主党)に続き,タイ矜持党のマーニット副大臣が2010年1月10日付で辞任した。タイ矜持党は,後任の副大臣にある議員を指名したが,当該議員が不正に関与していたとの批判が出たことから,撤回せざるをえなかった。1月15日付の内閣改造では,上記の公衆衛生省を含む4閣僚が交代した。

憲法改正をめぐる与党間の対立も鮮明になった。民主党を除く与党各党は,2009年に国会の国民和解特別委員会がまとめた6項目の憲法改正提案のうち,下院議員選挙制度と条約締結手続きの改正を先に行うことで合意したが,民主党執行委員会は1月26日に不参加を決定した。2月3日,民主党を除く与党は憲法改正動議を国会に提出したが,2月11日に国会両院合同会議は,憲法改正審議の先送りを決めた(賛成278,反対212)。タクシン元首相の資産没収判決とその後に予期される抗議行動を目前にして,連立与党間の対立の回避が一時優先されたのである。

タクシン元首相の資産没収判決UDDの抗議行動の発端となったのは,タクシン元首相の不正を認め,その資産没収を命じた2月26日の最高裁判決であった。

携帯電話事業などで成功したタクシン元首相は,閣僚就任にあたって所有するシン・コーポレーション社の株式を家族などの名義に変更していた。裁判所は,資金の動きなどを根拠にタクシン首相が実質的な株主であったと認定した。そのうえで裁判所は,タクシン政権期に行われた通信衛星分野における外資出資比率規制の緩和,携帯事業会社のAIS社に有利なコンセッション契約(事業権契約)改定といった措置が,タクシン元首相が自らの利益のために行った不正な行為であると判示した。そして,すでに差し押さえられた766億バーツの個人資産のうち,首相就任後の値上がり分など436億7000万バーツの没収を決定した。タクシン側は直ちに,最高裁裁判官会議に対して再審請求を行ったが,最高裁は8月11日に請求を棄却した。

タクシン派の動きタクシン元首相の資産没収は予期された結果であった。UDDは予告していた通り,3月14日から大規模な抗議行動を開始した。その数は10万人とも報じられた。UDDは赤をその運動のシンボルカラーとしており,参加者は赤い服を身につけている。UDDは初め官庁街のラーチャダムヌーン通りに陣取ったが,会場をラーチャダムリ通りのラーチャプラソン交差点周辺の商業地域へと拡大した。このため,付近の商業施設は休業を余議なくされた。2008年の反タクシン派が国際空港を占拠したのに対して,赤シャツは商業地域をいわば「人質」に選んだのであった。UDDは下院の即時解散と総選挙を要求したが,アピシット首相はこれを拒否した。

政府は当初,赤シャツの人々をタクシンに金で買われた者にすぎないと甘くみていた。確かに,タクシン元首相は運動の資金源であり,指導的立場にあった。タクシン元首相は,海外にあってビデオ,電話,インターネットを通じて支持者にしばしば語りかけた。しかし,運動の広がりの背景には,タクシン政権期に進めた低所得者層や地方に狙いを定めた政策の恩恵を受けた人たちが,政治を自分たちの生活に直結していると認識したことにあった。さらに,運動の広がりにはメディアの力もあった。シン社のグループ企業であるタイコム社の衛星放送を通じて,タクシン派の番組が流された。また,コミュニティレベルのラジオ放送も大きな役割を果たした。

UDDには,タクシン政権時代にタイ・ラック・タイ党(愛国党,Thai Rak Thai:TRT)に参加した政治家・活動家のほか,さまざまな団体が含まれた。UDD代表ウィーラ・ムシカポン氏は,元TRTの下院議員で,1980年代のプレーム政権期に閣僚経験があるほか,かつては民主党の幹事長も務めた有力政治家であった。UDDに参加した活動家には,元タイ国共産党員を指導者とするデーン・サヤーム・グループ,カティヤ陸軍少将の武闘派などがあった。また,UDDに参加していたパンロップ・ピンマニー陸軍大将は,2月に「人民軍」を組織する構想を示したが,ほかのメンバーの賛同を得ることができず,UDDと距離をおいた。

UDDは,3月に集会を開始してまもなく,参加者から血液を集め,ペットボトル入りの血を注ぎ込んだり,血の入ったビニール袋を首相府や首相私邸に投げ込んだりする呪術的なパフォーマンスを行った。またUDDの指導者は,さまざまなレトリックを駆使した。第1に,UDDは集会のなかで自分たちを「平民」(プライ)と呼び,自分たちの相手が「特権階級」(アマート)であると主張し,階級闘争的な枠組みを示した。第2は,「ダブルスタンダード」批判である。2006年以来,憲法裁判所の与党解散命令など,司法がタクシン派の政権に厳しい判断を示す一方,反タクシン派のPADが2008年に空港等を占拠し,多大の損害を与えたにもかかわらず処罰された者がまったくないことなどを非難し,自分たちが不当な扱いを受けていると主張した。

他方,警察や軍には強制排除に消極的な姿勢がみられた。強制排除に動けば,死傷者の発生は不可避であったからである。9月で退任予定であったアヌポン陸軍司令官は,政治解決を求める姿勢を繰り返した。また,メディアは,軍の消極的な姿勢を「スイカ軍隊」(外は緑の軍服だが中は赤い)と揶揄した。

4月10日の強制排除の失敗3月28日からUDD代表とアピシット首相の直接会談が実現したが,合意には至らなかった。4月7日,UDDの強硬派が会期中の国会敷地内に侵入したことを受けて,政府は国内治安法よりも軍に広範な権限を与える非常事態宣言を同日付でバンコクと近隣の県に宣言した。その後,地方での抗議運動の展開に対応すべく非常事態宣言の対象は順次拡大され,最終的に25県(全国76県の3分の1)にのぼった。そして4月10日,政府は強制排除へと踏み切った。

強制排除は,UDDが展開する2つの場所のうち,首相府など政府庁舎が多いラーチャダムヌーン通り周辺で始められた。しかし予想を上回る強い反撃を受けて,軍は撤退を余儀なくされた。この衝突で,無関係の市民を含む死者25人,800人以上の負傷者が出た。ロイター通信の日本人ジャーナリスト村本博之カメラマンも取材中に命を落とした。軍側は,兵士4人のほか,陸軍大佐が死亡した。作戦も稚拙であったが,強制排除が失敗したひとつの要因に黒い服を着た武装グループの存在があった。事件の映像には,武装した正体不明の黒い集団が銃を乱射する姿が残されていた。アピシット首相はUDD側をテロリストと非難した。それに対して,UDDは黒い集団との関係を否定し,衝突による死傷者の発生は政府に責任があると主張し,あらためて首相の早期退陣を要求した。この事件後,王室から犠牲者への見舞金が支払われることが発表されたほか,死亡した陸軍大佐の葬儀には王妃とワチラロンコーン王子が出席した。

10日夜に連立与党は協議を行い,政権維持のために総選挙の前倒しを表明する必要であることで意見が一致した。学者・有識者など諸グループが平和交渉の再開を求めた。

5月19日強制排除5月3日,アピシット首相は,11月14日の総選挙の実施,ならびに(1)王室擁護,(2)真相究明,(3)メディア改革,(4)経済格差是正,(5)憲法改正の5項目からなる国民和解ロードマップを提案した。

アピシット首相が真っ先に取り上げたのは,王室擁護と王室の政治利用の禁止である。そもそも王室を政治利用してきたのは反タクシン派であった。反タクシン派は,タクシン元首相やその支持者が,王制の転覆を企んでいると宣伝してきた。アピシット首相自身,UDDのなかに王室転覆を企てている者がいる,と非難した。他方,タクシン派は,王室を転覆しようとする企ては否定したが,プレーム枢密院議長や王妃周辺に対する非難を強めてきていた。

国王は,過去の政治危機において調停者として事態の収拾に大きな役割を果たしてきたが,今回の政治危機においては,国王が解決に乗り出す動きはみられなかった。国王の健康問題に加えて,タクシン派の政府批判の矛先が王室へと向かうのを危惧したためと考えられる。国王が裁判官任命の際に行うスピーチは国王の意向をうかがい知る数少ない機会であったが,4月25日の任命においては裁判官が忠実に職務を行い,ほかの公務員の模範となることを求めるにとどまった。

アピシット首相の提案に対して,UDD側の対応に注目が集まった。提案を受け入れるか否かで,幹部の意見はまとまらず,提案受け入れに前向きな穏健派のウィーラ代表が退陣した。UDDが,1973年の学生革命や1992年政変のように流血の事態を足がかりに政府の退陣を迫る戦略に傾いていったことがうかがわれる。

5月13日,政府は赤シャツ排除の新たな動きをみせた。夕方18時に,非常事態本部(Center for Resolution of Emergency Situation:CRES)は,赤シャツの占拠地域の封鎖を発表。水道,電気の供給が停止し,携帯電話が遮断され,バンコク・スカイトレイン(BTS),バスなどの公共交通機関も止まった。新たな支持者が立ち入るのを防ぐため,住民は身分証明書の提示が求められた。

さらに同日夜,外国人記者の取材を受けていたUDD武闘派のカッティヤ・サワディポン少将が頭部を狙撃され,後に病院で死亡した。その直後にはUDD占拠地域内に榴弾数発が打ち込まれたほか銃撃も行われ,数人が負傷した。カッティヤ少将の暗殺について政府は関与を否定した。カッティヤ少将は,デーン参謀のニックネームで知られ,2008年にUDDに参加し,その後武装組織を養成した。カンボジアで密かにタクシン元首相に会うなど現役将校としてその行動が問題視され,1月にアヌポン陸軍司令官によって公務を停止された。その直後に発生した陸軍本部の爆弾事件では容疑者として家宅捜査を受け,武器などが押収されたが,カッティヤ少将は容疑を否定した。アピシット首相は,5月9日の日曜日の定例ラジオ演説のなかで,UDDのカッティヤ少将が和解案を妨害していると名指しで批判した。UDDの占拠地域の「防備」はカッティヤ少将が指揮していたからである。

5月19日早朝,軍の装甲車がUDDが築いたバリケードを突破し,強制排除が始まった。強制排除を予期していたUDDは,集会の解散を宣言し,幹部は自ら投降した。一部の幹部はカンボジア領に逃亡したとみられる。強制排除は速やかに行われたかのようにみえたが,直後に放火が市内数カ所で行われ,ラーチャダムリ通りの商業施設セントラル・ワールドの一部が焼け落ちた。さらに,付近の寺院では医療ボランティア6人が射殺されているのが発見された。この事件を含め,3月から5月の2カ月の間に,誰の手によるか明らかでない死者の数が積み上がった。

国民和解のためのロードマップアピシット首相は,5月に示したロードマップの具体化に着手した。なかでも5つの委員会が重要である。第1に,一連の事件で死者が生じたことの真相究明のため,7月15日付で「国家和解真相究明独立委員会」(http://www.thaitruthcommission.org)が設置され,カニット・ナナコーン元検事総長が委員長に選任された(事務局は法務省法務事務所)。

第2に,メディアや報道の中立性を確保するため,チュラロンコーン大学マスコミュニケーション学部長ユボン・ベンジャロンキット准教授を委員長とするメディア改革作業部会を設置した。2006年以降の政治対立のなかで双方が政治動員にメディアを最大限に活用したほか,両陣営に直接に属さないメディアも政治色を鮮明にするようになったからである。

第3に,経済的不平等・格差是正のため,2つの委員会が設置された。ひとつは,アーナン・パンヤーラチューン元首相を委員長とし,有識者委員18人からなる「国家改革委員会」である。もうひとつは活動家として知られるプラウェート・ワシー医師を委員長とし,経済団体,職業団体,NGO等の代表合計27人で構成する「国家改革国民会議」である。両者の関係は,国家改革国民会議が,幅広い国民から意見や考え方を集めるのに対して,国家改革委員会はその実施計画を策定するとされた。

第4に,ソムバット・タムロンタンヤウォン准教授(国家開発行政院学長)を委員長とする憲法改正指針検討委員会が組織された。同委員会には,2009年の国会の6項目提案を優先的に検討するため,サクダー・タニットクン准教授(チュラロンコーン大学法学部長)を委員長とする部会が設けられた。

タクシン派は,ロードマップは政府の時間稼ぎにすぎないとして,協力を拒否し,早期の解散・総選挙を求める主張を繰り返した。アピシット首相は,ロードマップの実現が社会的亀裂を修復するために不可欠であるとし,早期の解散には否定的であった。

連立与党間の軋轢から内閣改造へアピシット首相は,当初示した11月14日総選挙という日程を,UDDの同意を得られなかったことを理由に撤回したが,2011年の早い時期に総選挙を行うことを明言した。各政党は総選挙に向けた動きを強めた。

野党タイ貢献党はアピシット首相を含む5閣僚に対する不信任決議案を下院に提出し,強制排除の死傷者について政府の責任を追及しようとした。しかし,その試みは期せずして連立政権内のきしみを浮き彫りにするものとなった。

6月2日の信任投票において5人全員が信任されたが,タイ矜持党のチャワラット内相,ソーポン運輸相の信任投票を国家貢献党の一部議員が棄権したことが明らかになった。国家貢献党は,選挙でライバル関係にあるタイ矜持党が内務省ポストを利用し,総選挙への準備を進めていることに不信を募らせていた。

タイ矜持党が閣僚ポストの配分見直しを要求したことから,6月6日付の内閣改造では,連立政権の組み替えをともなう8つのポストが変更された。国家貢献党党首のチャーンチャイ工業相,ラノーンラック情報技術・通信相が更迭され,これら主流派は連立政権から追われた。それに代わって母なる大地党(マートゥプーム)が連立政権に新たに参加することとなり,閣僚ポストがひとつ与えられた。母なる大地党は,2008年12月の首相指名でアピシット首相に敗れた国家貢献党のプラチャー・ポラホムノークを初代党首として2009年に設立された人民党が名称を変更したものである。2010年には,2006年クーデタを行ったソンティ・ブンヤラットカリン陸軍大将を党首に迎えた。

国会内会派として国家貢献党は存続しているが,実質的に分裂した。同党から離反した有力議員・派閥は連立に残って閣僚ポストを得ており,タイ矜持党などへ参加する姿勢を強めている。

さらに,タイ矜持党の党勢拡大の動きが続いた。8月25日の下院の予算法案の採決では,野党タイ貢献党議員6人が賛成に回り,3人が棄権票を投じた(予算法案は賛成253,反対178で可決)。これら議員は,タイ矜持党と国家貢献党へ移籍する見込みである。

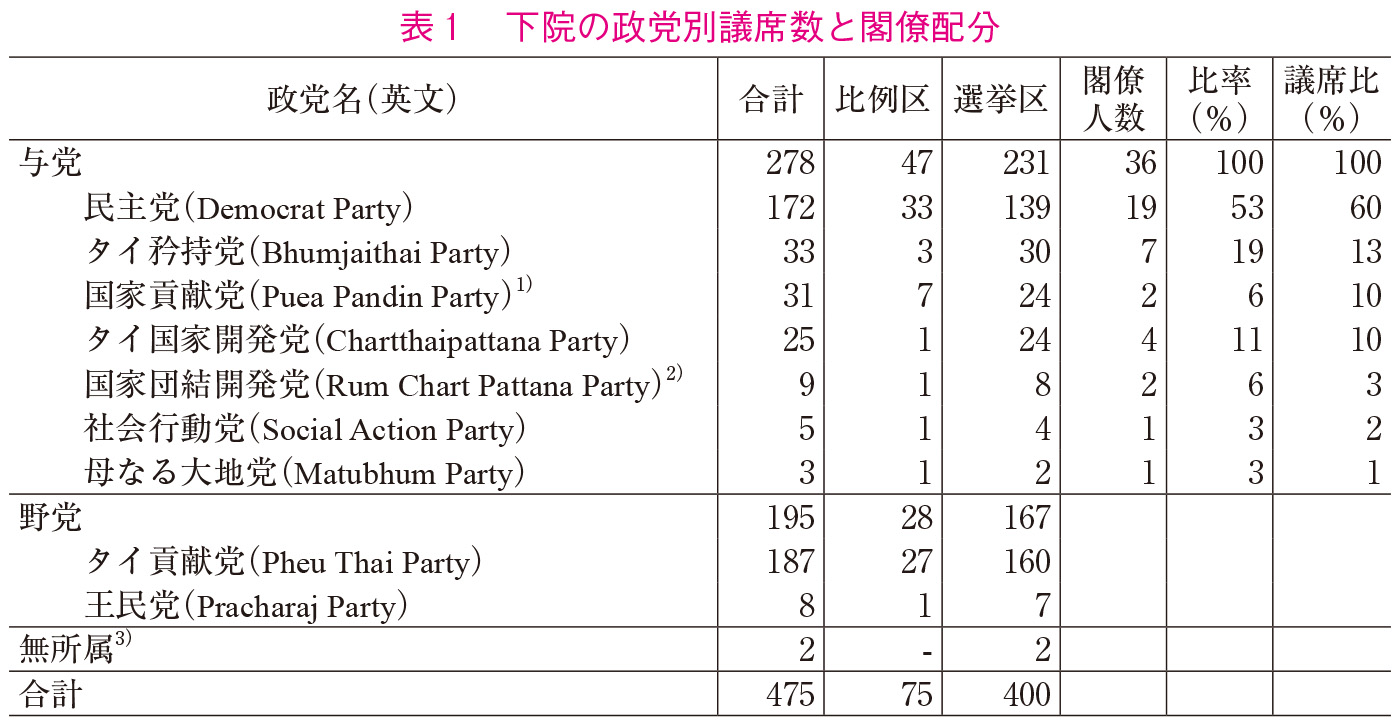

(注) 2010年12月末現在。政党英文名は選挙委員会登録のもの。

1)実質的に分裂し,主流派は閣外協力。他党に移籍予定の派閥が閣僚ポスト配分を受ける(実質的には矜持党1,母なる大地党1)。

2)タイ合心国家開発党が2010年3月に党名変更。

3)タイ貢献党から除名。憲法裁審査中のため未所属。

(出所) 国会ウェブサイト(http://www.parliament.go.th),選挙委員会ウェブサイト(http://www.ect.go.th)より筆者作成。

一時は25県に拡大された非常事態宣言は,チェンマイ県などタクシン派の勢力が強い地域を含めて,地方では8月までに解除された。地方ではバンコクほど混乱が大きくなかったこと,観光業などへ配慮したこと,さらに,国内治安法で対応が可能と考えていたことがある。しかしながら,政府はバンコクとその周辺の3県(サムットプラカーン,ノンタブリー,パトゥムターニー)における解除には慎重であった。爆弾事件が散発的に発生し,治安への懸念を払拭することができなかったからである。7月25日には,ラーチャダムリ通りのバス停近くで爆弾が爆発。1人が死亡し,7人が負傷した。UDDが小規模ながら集会を再開したほか,カンボジア問題に強硬姿勢を示す反タクシン派の集会も活動を拡大したからである。タクシン派は緊急事態宣言で取り締まりを強化しながら,国民和解を唱えるのは矛盾していると批判した。政府は,12月21日になってようやくバンコクとその周辺の非常事態宣言を解除した。

他方,タクシン派は4月から5月の集会で逮捕されたUDDの幹部・メンバーに対しては,政府が保釈をほとんど認めていないことを批判し,その保釈を求めた。ウィーラ元代表の保釈が7月に認められたものの,ほかの幹部は拘留されたままであった。国家和解真相究明委員会のカニット委員長は,タクシン派の保釈の遅れは,和解の妨げとなるとの懸念を表明した。

他方,反タクシン派PADによる2008年空港占拠などの抗議行動について,刑事責任を問う動きが強まった。8月にPAD幹部が警察庁に出頭したが,本格的な刑事責任の追及が行われるか,まだ明らかではない。12月20日に刑事裁判所は,2008年の政府広報局NTBテレビ乱入事件について,PADの防衛隊84人に有罪判決を下した。これはPADが一連の抗議行動で刑事処罰された最初の例となった。

民主党解党裁判非常事態宣言が長期化したもうひとつの要因に民主党の解散裁判があった。民主党が有罪の場合,民主党は解散を命じられる恐れがあった。民主党が2004年に政党助成金を得て支出した広告費の一部を実際にはセメント大手のTPI Polene社が肩代わりしており,これによって民主党は,政治献金の報告を怠り,政党助成金を不正に受給したとされた。これは,野党タイ貢献党が選挙委員会に対して申し立てを行ったものであった。選挙委は,解党請求が相当であると認め,4月12日付で憲法裁判所に訴えを提起した。折しも4月10日の最初の強制排除が失敗した2日後であった。アピシット政権は,UDDのデモへの対応のほか,裁判対策に悩まされることになった。また,手続き的な理由から検察庁がもうひとつの申し立てを行った。

10月には,野党タイ貢献党は,民主党が解党を免れるために裏工作をしていると非難し,インターネットに流出したビデオクリップの存在を示した。それらのビデオは,裁判官と民主党議員との会話や,憲法裁事務職員採用における便宜供与を示唆する内容となっていた。憲法裁は,いずれのビデオの内容も事実無根であって,裁判官の信用を貶めるために仕組まれたものであると反論した。ビデオ撮影に関与したとみられる憲法裁長官秘書は解任された。

憲法裁は,11月2日の判決で,選挙委員会による申し立てが法律の定める期間を過ぎていた,という手続き的な理由で訴えを棄却する決定を行い,不正の有無については立ち入らなかった。また,12月9日に,憲法裁は,検察庁による申し立てについても,選挙委内の手続きの瑕疵を理由として訴えを棄却した。

憲法裁判決による議員資格喪失と下院補欠選2010年には下院議員補欠選が8選挙区で行われたが,このうち7つの補欠選は,裁判所の判決による議員失職に関係するものであった。なかでも11月3日の憲法裁判決では,国から事業権を取得した企業やメディア関係企業の株式を議員が保有することを禁止する憲法規定(48条,265条2号)を理由に,両院の6議員が失職した。この事件では,議員45人が訴追されたが,憲法裁は議員就任後の株式取得に禁止の範囲を限定し,残りの議員は失職しなかった。議員側は,株式は株式市場を通じて購入したものであり,また自らが保有する株数では上場企業の経営にまったく影響ないと主張したが,憲法裁は実際の影響の有無とは関係なく,たとえ一株であっても株式保有が違反に相当するという厳格な解釈をとった。

同事件で訴追されたことを理由に判決が出る前に議員辞職していたステープ副首相(民主党)は,10月30日のスラートターニー県1区の補欠選に立候補し,再選された。ステープ副首相に代わって2009年9月の補欠選で選出された民主党議員が,資産報告義務違反を理由に2010年9月最高裁判決によって失職したため,補欠選が行われることとなった。ステープ副首相は当初,副首相のまま選挙に出る方針を示していたが,批判が強かったことから10月8日に副首相を辞任した。当選後,11月12日に副首相に再任された。

12月12日の5選挙区で行われた下院議員補欠選では,2人の元閣僚を含む4選挙区で与党候補が当選した。憲法裁判決で失職したブンジョン内務副大臣(タイ矜持党)とクアクーン運輸副大臣(タイ国家開発党)の2閣僚も当選した。アピシット首相は,選挙に出るならば閣僚を辞任するよう促したため,2人は11月17日に閣僚を辞任したが,後に元のポストに再任された(2011年1月14日)。この補欠選で,野党タイ貢献党はその牙城であるコーンケーン県で民主党候補に圧勝した。選挙結果について与党内には2011年の総選挙で与党側の優勢を示すものとみる意見も出たが,アピシット首相は,総選挙の見通しについては慎重な姿勢を示した。総じてみれば,前職議員の所属政党が勝っており,その結果から有利と結論することはできなかったからである。

憲法改正憲法改正指針検討委員会は,5項目に絞った改正案を政府に提出した。11月2日に政府は,そのうち2項目について憲法改正を行うことを決定し,法律案の起草を同委員会に指示した。同委員会がまとめた改正案は16日に閣議決定され,同日国会に提出された。

政府は,民主党以外の与党が主張していた条約締結手続きと選挙制度改革をまず行うと決めた。条約締結に影響を及ぼしていた条約締結手続きに関する第190条改正案では,国会の承認の対象となる条約の範囲を明確化するための文言の修正が行われた。次に,選挙制度改革は,1997年憲法で採用されていた1選挙区1議席,いわゆる小選挙区制を復活させるものである。これには民主党内では反対が強いものの,ほかの与党は支持している。そこで与党は小選挙区制を認める一方で,政党名簿比例代表制によって選出される議員の比率を増やすことで合意した。民主党は比例区でより多くの議席を獲得できるとみているからである。野党タイ貢献党は,首相主導のロードマップそのものに反対の姿勢を示しており,審議には消極的である。

憲法改正案は11月23日から始まった両院合同会議で審議され,25日の採決で第1読会を通過した。政府案のうち,下院議員選挙制度の変更については,賛成330,反対156,棄権34であった。また,条約締結手続きの変更については,賛成354,反対19,棄権17であった。同時に,ほかの2つの憲法改正案が審議されたが,いずれも否決された(国民直接発議[署名7万1543人]による改正案:賛成222,反対235,棄権123,タイ矜持党・タイ国家開発党の議員提出の改正案は,賛成148,反対177,棄権212)。PADは,憲法改正に反対し,23日から国会前で集会を開催した。本憲法改正の成立をまって,総選挙が実施される見込みである。

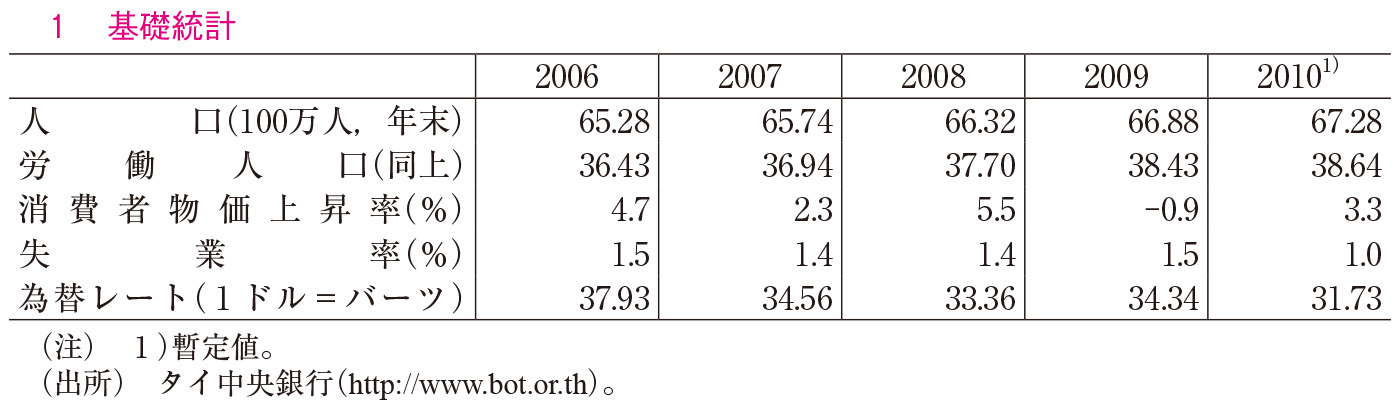

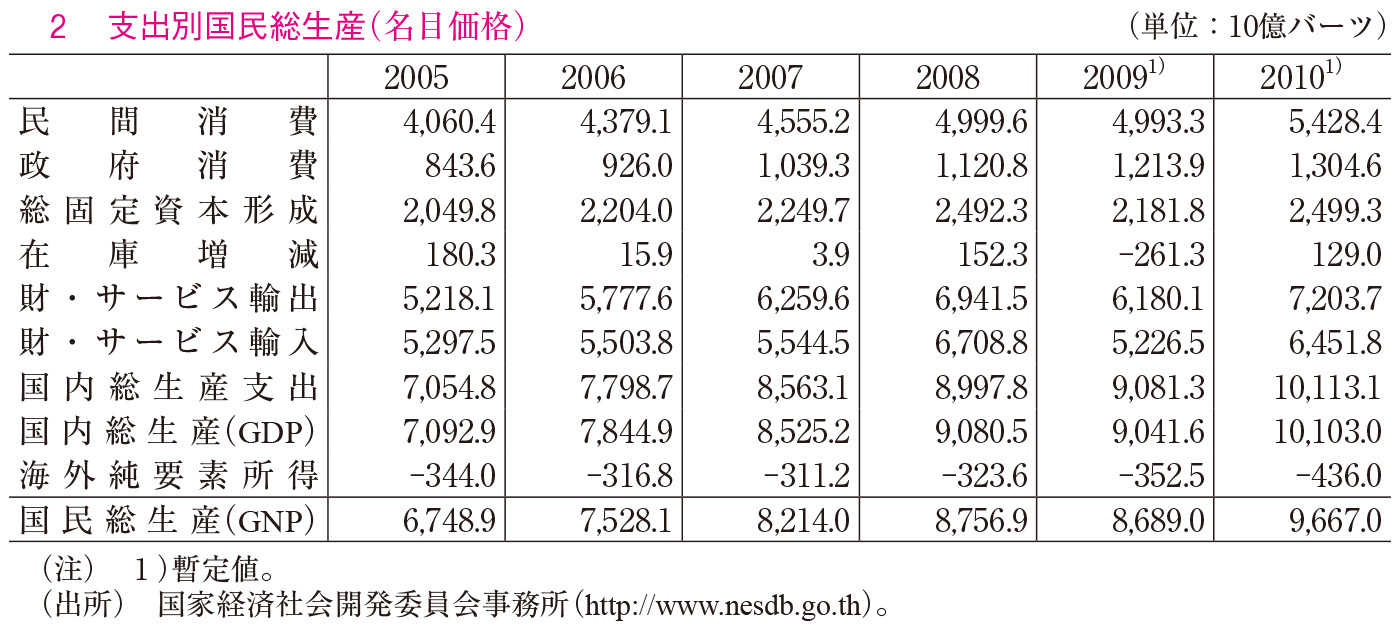

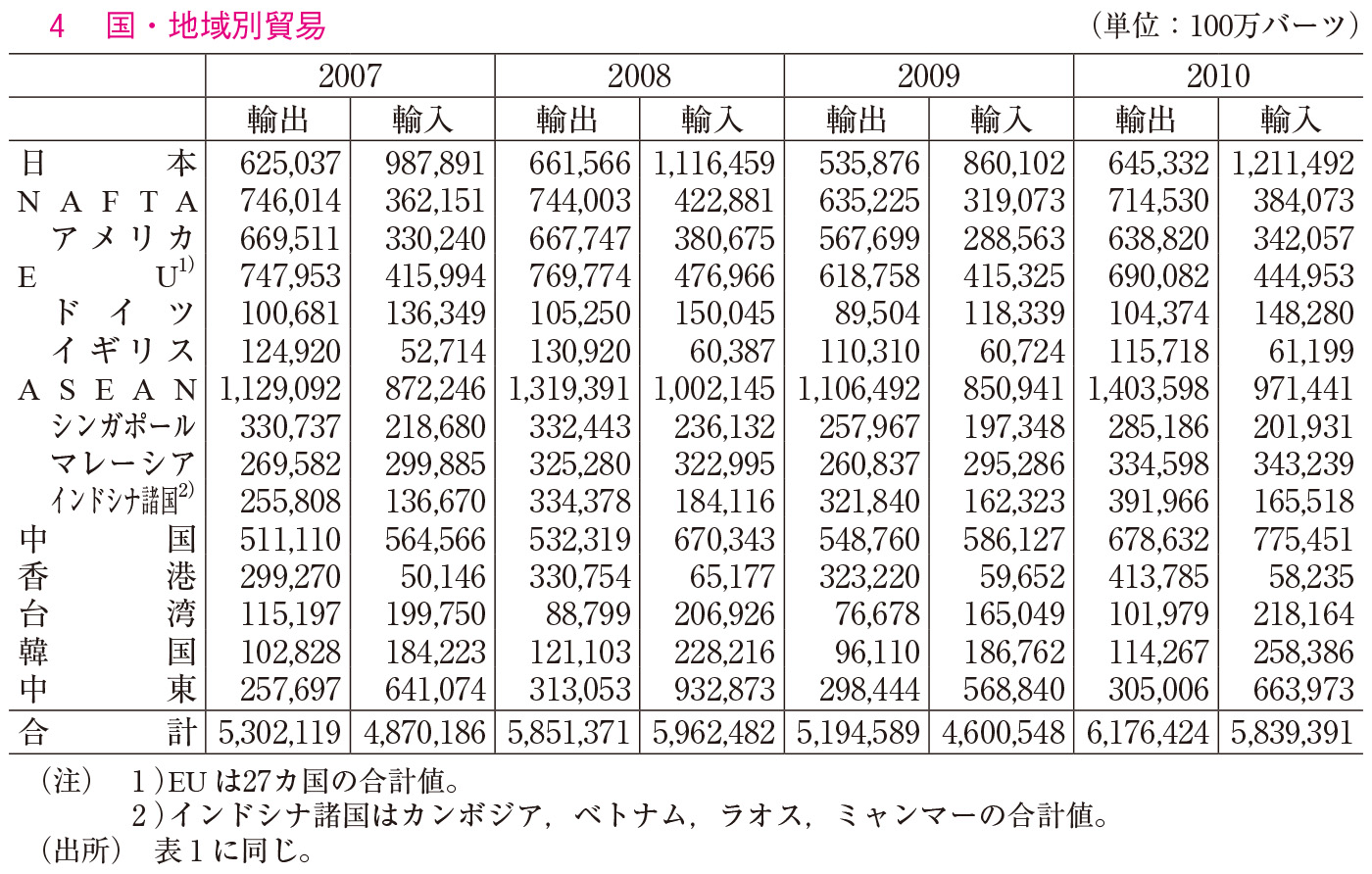

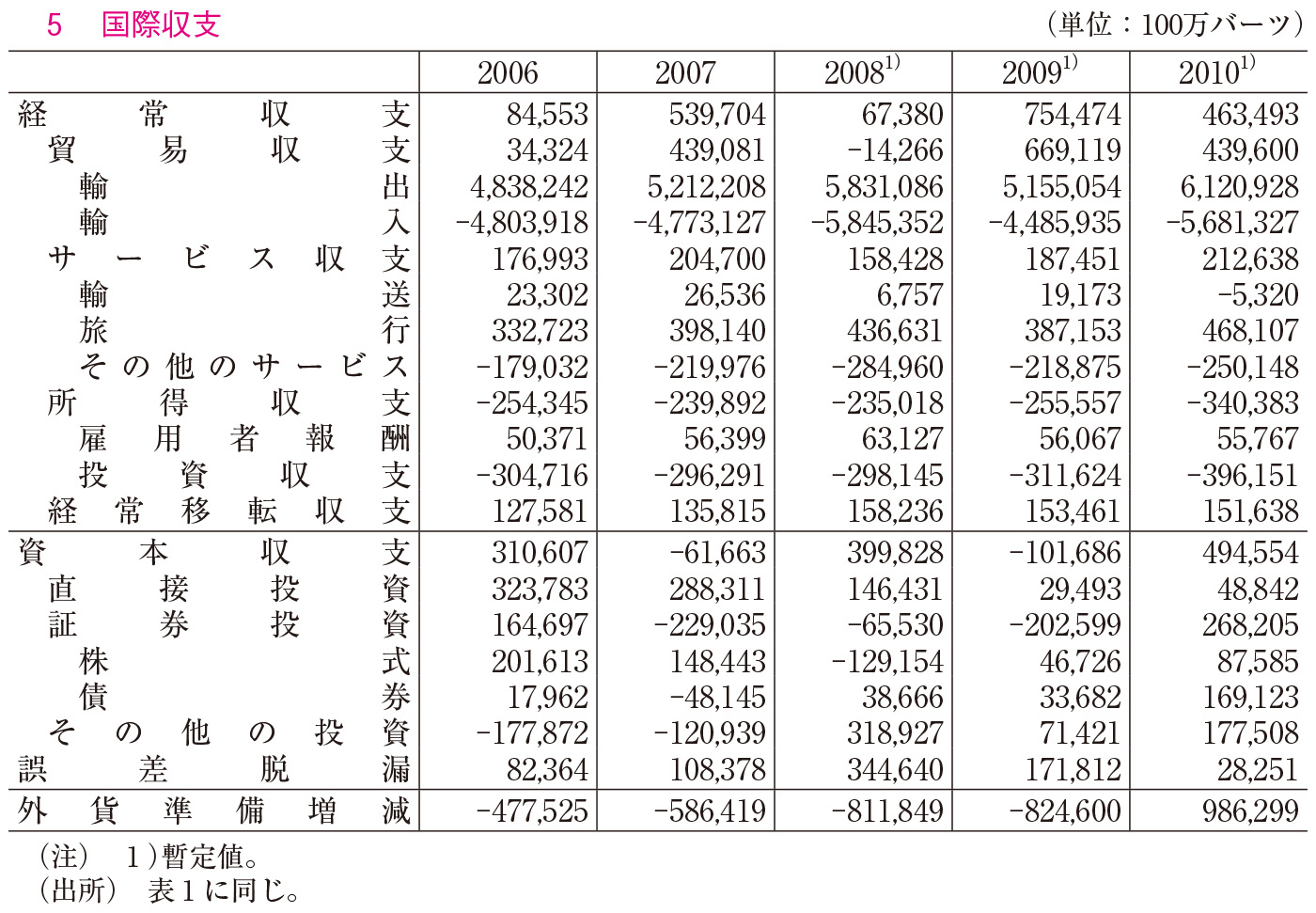

2010年は,自然災害,タクシン派の反政府デモがタイ経済に悪影響を及ぼしたが,2009年後半から続く景気回復の動きは強く,2010年は通年で7.8%の成長となる見込みである。2009年には世界的な金融危機の影響を受けて,2.3%のマイナス成長であったことによるローベース効果を差し引いても,高い成長を示した。景気拡大を牽引したのは輸出で,世界経済の回復基調のなかで急速な伸びを示した。輸出は前年比18.9%増の62兆4800億バーツで,輸出額は過去最高額を更新した。輸出先別にみると,景気回復が遅れる欧米への輸出に比べて,ASEAN,東アジア諸国向けの輸出の伸びが高かった。輸出相手先が多様化しているタイの強みが発揮されたといえよう。自然災害による農業生産へ影響はあったものの,国際的な農産物価格の上昇によって,農業セクターの収入が増加した。観光業は政変の強い影響を受けたが,通年でみると外国人観光客数は増加した。スワンナプーム空港を利用した外国人旅行客数は1560万人(前年比10.2%増)となった。

経済面での懸念材料はバーツ高と物価上昇であった。年初に中央銀行は2010年にバーツ高が進むとの見通しを示し,企業に為替ヘッジを積み増すなどの対応を求めたほか,外国為替取引の大幅な規制緩和を実施し,タイ人による海外投資を奨励することで外資流入の影響を弱めようとした。また,多国籍企業の地域統括本部を誘致するため,グループ内外の会社間の送金・貸付の規制緩和も行った。

2010年の消費者物価上昇率は,前年のマイナス0.9%から3.3%と騰勢を強めた。物価上昇の要因としては,景気回復,原油・農産物等の国際価格の上昇,公務員給与・最低賃金の引き上げといった要因がある。

中央銀行の金融政策委員会(Monetary Policy Committee:MPC)は,マンション(コンドミニアム)建設・販売戸数の急増や商業銀行の住宅ローンの拡大をみて金融引き締めに動き,7月14日,8月23日に政策金利をそれぞれ0.25%引き上げ,1.75%とした。その直後からバーツ高が急速に進み,一時1ドル=29バーツ台の高値を示した。急速なバーツ高の進行に対して,輸出産業への救済を求める声が強まった。このため,しばらく政策金利は据え置かれたが,12月1日になってさらに0.25%引き上げられ,2.00%となった。景気過熱の可能性が高いと見たからである。中央銀行は,2011年以降も金融引き締めのための利上げを行う方針を示している。外為取引の直接的な規制を行った2006年と同様の強い資本規制を求める意見も出たが,政府・中央銀行はこれを拒否した。

アピシット政権は低所得者政策を重視し,価格管理・統制の対象となっている商品等の価格の据え置きを企業に強く求めたが,国際価格との差の拡大は国内市場で品不足を招く恐れが強い。たとえば,砂糖は内外価格差の拡大にともない国内市場における品薄状態が生じた。また食用油,とくにパーム油はバイオディーゼル油の利用拡大もあって品不足が深刻化し,パーム油の緊急輸入が行われた。他方,軽油については,1リットル=30バーツ未満とする価格政策を維持するため,軽油販売から徴収される石油基金から50億バーツをあてた。

失業率は2009年の1.5%から1.0%(暫定値)へと大きく改善し,むしろ,労働力不足への懸念が起きている。タイ人熟練労働者が不足しているため,外国人労働者の雇用枠拡大を求める声が強まっている。投資委員会(BOI)は,人手不足に悩む電子産業などの要望を受けて,従来は認めてこなかった非熟練外国人労働者の雇用を奨励認可企業に対して認めた。ただしその条件は厳しく,対象となる企業は限られている。また,ラオス,カンボジア,ミャンマー国籍の違法外国人労働者を対象に,登録と就労許可の申請を促す制度が2009年から動き出したが,2010年2月末の期限内に就労許可を申請した者は70万2000人,実際に就労許可を取得した者は16万8000人にとどまった。コストのかかる登録に消極的な雇用主があるほか,要件とされる国籍証明の提出がひとつの障害となっており,政府は国籍証明などの提出期限を2012年2月末まで延期した。他方,登録・就労許可申請のできない外国人労働者が離職するという問題も出ている。とくにミャンマーの少数民族出身者は,ミャンマー政府による処罰等を恐れて,国籍証明を得ることが事実上難しい。

労働・社会福祉政策の強化アピシット政権は,世界的な金融危機を理由に2008年に開始された低所得者層をターゲットにした生活支援策をほぼそのまま継続したほか,2009年の第1次景気刺激策に続く,第2次景気刺激策として「タイ強化計画」(phaen gnan thai kehm kheang 2522/SP2)を開始した(2010~12年度の3カ年で総額1兆4300億バーツ)。同計画の財源をまかなうため,4000億バーツの借り入れが2回予定され,第1次については2009年の緊急勅令にもとづき実施された。政府は第2次借り入れに必要な法案を国会に提出したが,景気回復にともなう税収増のため借り入れが不要になったとして,4月22日に上院審議中であった法案を取り下げた。

アピシット政権は,国民和解ロードマップのなかで経済不均衡・格差を是正すべく,「国家改革」を打ち出し,労働者保護・福祉政策分野の強化を進めている。制度外金融への対抗措置として,タイランド・ポスト社(2003年に民営化)がもつ郵便局網を利用した低所得者層向けの貸付制度の創設を準備している。また,既存の社会保障制度から漏れている人々を対象とした任意の国民保険基金制度創設に向けた法案が提出された。

最低賃金の大幅な引き上げも実現した。引き上げ幅は1日8~17バーツで,バンコクおよび近隣5県では一律に1日215バーツとなった。アピシット政権はより大幅な引き上げを提案したが経済界の強い反発もあって上げ幅は圧縮された。

社会的弱者への対策としては,使用者または事業主に対する障害者の雇用義務が強化される。6月に閣議で承認された労働省令案によれば,従来の従業員200人に対して障害者1人から,同100人につき1人に引き上げられる。また,雇用義務を満たさない場合に事業者等が障害者生活費促進開発基金に対して支払う額も最低賃金の50%から100%へと変更される。

アピシット政権は,低所得者やインフォーマルセクターの労働者の厚生水準改善のために,福祉政策パッケージ「プラチャー・ウィワット」(民進)政策を2011年に実施する,としている。経済界は基本的に賛成しているが,学者などからは財政悪化を懸念する声もあがっている。

先送りされた財政論議福祉政策の拡充には財政的な手当てが必要であるが,アピシット首相は増税には消極的な姿勢を明確にしてきた。付加価値税(VAT)は,1997年の経済危機の際にチャワリット政権によって10%に引き上げられたが,その後のチュワン政権によって暫定措置として7%に引き下げられ,その後の政権でもそれが延長されてきた。財政赤字に対応するため,本来の10%に戻すべきであるという意見が強かったが,政府は8月3日の閣議で軽減措置を2012年9月末まで延長することを決めた。アピシット首相は,財政支出の増加にともなう財政改革の必要性を認めつつも,景気回復による税収増によって均衡予算への復帰は可能であるとした。

他方,税制改革の目玉として,土地建物税法案の構想が動きつつある。土地所有の社会的平等を促し,未利用地の開発を促進することを目的としている。もし実現すれば,既存の土地税,家屋税,地方開発税は廃止される。しかし,土地を保有する富裕層の反発が予想され,実際に法制化されるかどうか見通しは厳しい。

制度整備が進んだマープタープット問題2009年9月の中央行政裁判所命令によってラヨーン県マープタープット地区の76の工業プロジェクトが停止された問題は,最大の懸案であった法整備が進んだことで,打開の糸口がみえてきた。

この問題の背景には,タイ屈指の工業団地であるマープタープット地区における環境被害が深刻化する実態があったが,訴訟で争点となったのは,環境被害そのものではなく,2007年憲法第67条2項に定める手続きが満たされていないという点であった。同規定は,「環境,天然資源,および健康面でコミュニティに甚大な影響を与えるプロジェクトまたは事業」について,(1)環境と健康への影響評価を行うことを義務づけ,さらに,その手続きとして,(2)利害関係者への事前の意見聴取(公聴会)と(3)環境・健康分野の民間団体の代表で構成する独立機関への意見聴取を義務づけていた。中央行政裁判所が事業の凍結を認めたのは,憲法規定の実施に必要な法整備が行われていなかったことに理由があった。

2009年末以降,最高行政裁判所は2007年憲法施行前に許可を得ていたことを理由としていくつかのプロジェクトの差し止め解除を認めたが,根本的な解決には法整備が必要と考えられた。この問題は単にマープタープット地区だけの問題ではなく,タイ全国における工業プロジェクトの停止を招きかねない深刻な問題であった。実際に,マープタープット訴訟で原告となった環境保護団体は,同種の訴訟を全国で展開する可能性を表明していた。

政府は,アーナン・パンヤーラチューン元首相を委員長とする専門家委員会を設置し,事態の打開のための法整備を進めた。独立機関の設置については,1月12日に独立機関の意見提供のための調整委員会が設置されることになり,アーナン元首相がこの委員長も兼任した。この委員会のもとで,暫定的な委員会が組織されたが,恒久的な独立機関の設置は新たな立法に委ねられることとなった。

健康影響評価など憲法上の手続きが必要となる業種については,アーナン委員会が10月から公聴会を開催し,最終的に18事業を提案した。首相が委員長を務める国家環境委員会は11業種を選定し,8月31日付の天然資源・環境省布告として公布した。しかしながら,対象業種の数はアーナン委員会が提案した18業種から減っているほか,11業種のなかにはアーナン委員会が提案しなかったものも含まれていた。9月6日の談話でアーナン委員長は,政府に最終的な決定権があるが,委員会提案と異なる内容についての説明責任は政府が果たすべきであると述べた。布告によれば,憲法第67条2項の対象となるのは,(1)海・湖の埋め立て(面積300ライ[1ライは約1600平方メートル]以上),(2)すべての規模の鉱業,(3)工業団地造成または工業用地分譲・拡張,(4)川上・川中石油化学工場の35%以上もしくは日量1000トン以上の拡張,(5)日量5000トン以上の鉱物製錬または金属溶解工場,もしくは日量1000トン以上の拡張,(6)放射性物質の生産,除去,調整,(7)有害廃棄物の埋め立てまたは焼却所,(8)航空輸送システム・プロジェクト(3000メートル以上の滑走路の建設,拡張,または増設),(9)港湾,(10)貯水ダム・池(貯水量1億立方メートル以上または面積15平方キロメートル以上),(11)発電所の11業種である(原文をもとに抄訳,詳細については布告を参照のこと)。

こうした法整備の進展を受けて中央行政裁判所は2010年9月2日に,凍結されていた工業プロジェクト76件のうち,74件の事業許可を認める判決を下した。環境団体側はこの判決に対して反発を示した。

関連法規の未整備という問題はほぼ解決したものの,事件の背景にあるマープタープット地区の環境問題について解決はまだ道半ばである。2009年9月に同地区が汚染管理地域に指定された後,自治体によってその汚染管理計画が策定され,緩衝地帯の設定などの措置が盛り込まれた。大企業を中心に環境問題への対応を打ち出す動きが強まったのもマープタープット訴訟の大きな効果であった。

3G携帯電話問題と放送・通信行政延期が繰り返されていた2.1ギガヘルツの第3世代(3G)携帯電話の入札は,法的問題によって2010年も実現しなかった。もっとも大きな障害は,憲法47条2項に定める独立機関がまだ設置されていないことにあった。3G携帯電話の入札のさらなる遅れを回避するため,既存の国家通信委員会(National Telecommunication Commission:NTC)が入札の実施を決めたが,国有企業のCATテレコムの訴えを受けて,9月16日に中央行政裁判所は入札の差し止めを命じた。本来,憲法に従って新設が予定される独立機関に入札を行う権限があり,NTCが入札を行う権限を有するか否かについて,法的な疑義があると判断した。

憲法が定める独立機関を設置する「周波数配分,ラジオ放送・テレビ放送・電気通信の規制監督に関する法律」は,3月に提出されたが審議が進まず,12月19日にようやく公布された。法案審議では,事業権として国有企業が得る収入の基金への繰り入れを開始する時期をいつにするかが争点であったが,施行から1年とする原案から3年以内へと延長され,CATテレコム,TOT(旧タイ電話公社)に有利な内容となった。

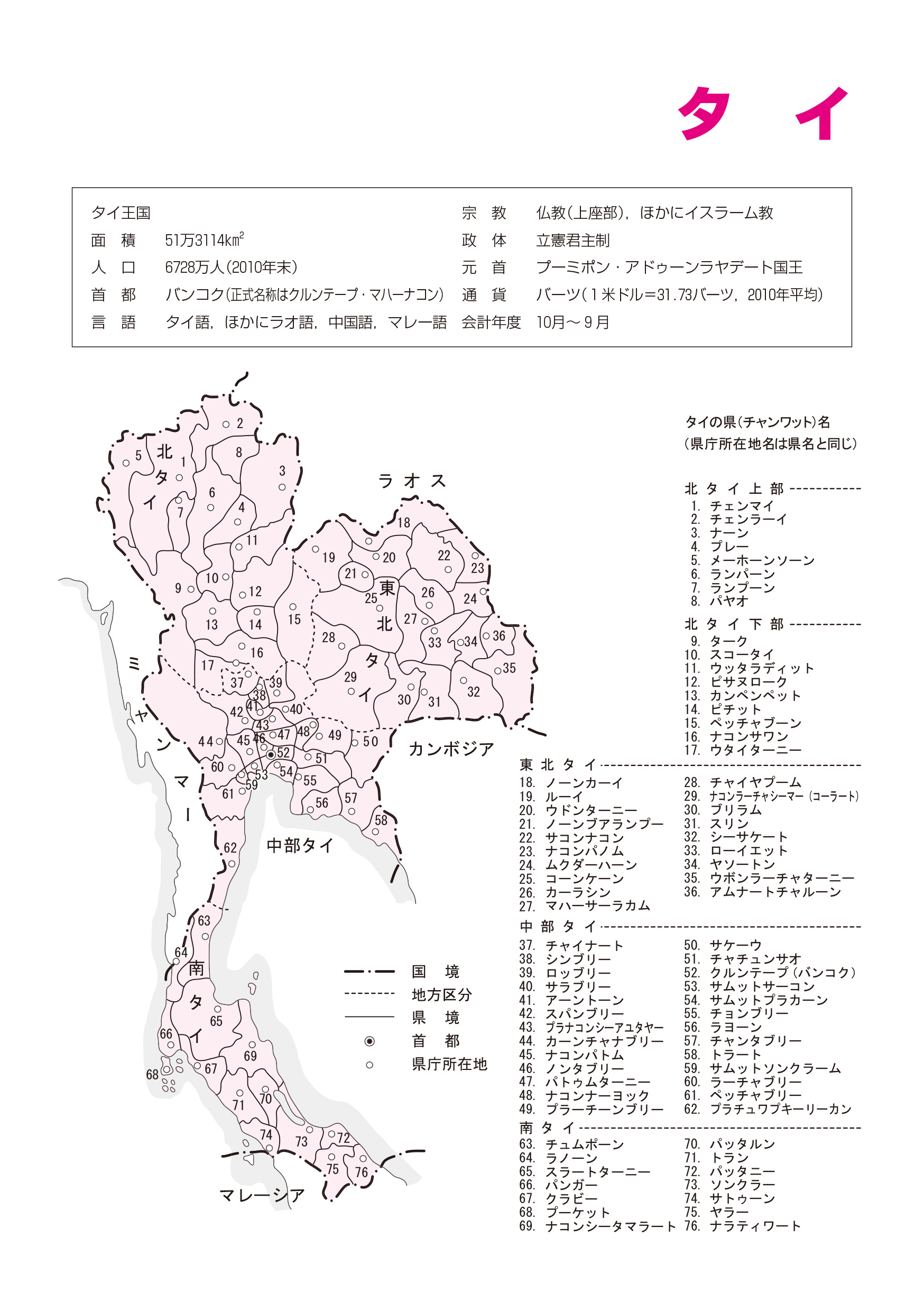

カンボジアとの関係修復は,改善の兆しが見えたものの実現しなかった。カンボジアとの国境地帯にあるプレア・ヴィヒア寺院(タイ名:プラ・ウィハーン)の世界遺産登録とその周辺の整備計画をめぐって,反タクシン派のPADが2008年から強硬な立場をとり,両国間の紛争の火種となった。さらに,2009年11月4日にタクシン元首相がカンボジア政府およびフン・セン首相の経済顧問に就任したことで,両国の関係は冷え込んでいた。

PADは,3月にタクシン派の抗議行動に対する政府の対応が遅いことに反発して大規模な抗議運動を再開し,その後運動の矛先をカンボジア国境問題に向けてきた。運動の中心はPADのメンバーでもあるウィーラ・ソムクワームキット率いる愛国者ネットワークである。PADと愛国者ネットワークは,プレア・ヴィヒア寺院の係争地域にいるカンボジア人入植者をただちに排除すること,およびチュワン政権時代に両国で交わされた2000年の覚書について,カンボジア政府が主張する国境線を認めているとしてその破棄を求めた。政府もまた,カンボジア政府が進めるプレア・ヴィヒア寺院周辺の整備計画に反対の立場を明確にしている。7月にブラジルで開催されたUNESCO世界遺産委員会会議では,政府は承認阻止に動き,スウィット天然資源・環境相が反対の立場を表明したほか,カシット外相が関係国に書簡を送った。他方PADは,7月27日にバンコクのUNESCO事務所前で抗議集会を行った。

8月になると,カンボジアとの関係改善を模索する動きが顕著になる。8月23日,タクシン元首相がカンボジア政府の経済顧問を辞任したと発表した。また,8月14日にカンボジア国境付近でタイ人住民が身柄を拘束される事件が起きたが,24日に解放された。翌25日にはカンボジア政府はすでに召還していた大使をバンコクに戻した。こうした出来事は,カンボジア側からの関係改善のシグナルと認識され,タイ側もステープ副首相が2009年11月に凍結されていたカンボジアに対する道路建設事業への借款の凍結を解除することを26日に発表した。

しかしながら,タイの国内政治と密接にかかわる多くの課題が両国間にまだ多く残っている。逃亡したUDDリーダーがカンボジア国内に潜伏しているとみられる。また,法務省特別事件捜査局(DSI)は,チェンマイで身柄を拘束した武装組織の捜査結果として,カンボジア国内で軍事訓練を受けたとする発表を行ったが,カンボジア政府は関与を否定している。

12月29日,ウィーラ愛国者ネットワーク代表,パニット・ウィットセート民主党議員を含む7人がカンボジア国境地域を視察中にカンボジア領内に立ち入り,カンボジア政府によって不法入国・スパイ活動を理由として身柄を拘束される事件が起きた。30日に7人はプノンペンの刑務所に移送された。カシット外相が30日にプノンペンを訪問し,7人の釈放を求めたが,解決に至らなかった。

ロシア人犯罪人引き渡し問題武器商人として国際手配されていたロシア人のヴィクトル・ボウト(Viktor Bout)のアメリカへの引き渡しが2010年11月17日に行われた。

ボウト容疑者は2008年9月にタイ国内で逮捕され,両国間の犯罪人引き渡し条約にもとづき,2009年2月にアメリカ政府による引き渡し請求が行われた。引き渡しには裁判所の許可が必要であった。同年8月11日に刑事裁判所は,ボウト容疑者は引き渡しが認められない政治犯に該当するという主張を認め,不許可とする判決を下し,検察が控訴した。2010年8月20日の判決で,控訴裁判所は,ボウト容疑者は政治活動を行っている団体のメンバーではなく,したがって政治犯ではない,とする検察側の主張を認め,引き渡しを決定した。2009年の刑事裁判決に対応するためアメリカ政府が詐欺などの容疑にもとづいて提出した第2の請求を,刑事裁判所が奇しくも控訴裁の引き渡し決定と同じ日に受理したため,事態は複雑なものとなった。控訴裁の決定により引き渡しが可能となったにもかかわらず,刑事裁における第2の手続きが終わらない限り,引き渡しができないからである。引き渡しが控訴裁決定から3カ月以内という法律上定められた期間に行われるか危ぶまれたが,検察が立証を行わないことを理由に刑事裁が請求を棄却したことで引き渡しが可能となった。ロシア政府は,引き渡しがアメリカ政府の圧力によるものであると批判したが,タイ政府は適法なものであると反論した。

2011年の最大の課題は下院の総選挙である。2007年12月に選挙された現在の下院議員が任期満了を迎えるが,アピシット首相は条件が整った段階でそれよりも早く解散・総選挙を行うことを表明した。民主党または野党タイ貢献党が単独で安定的な議席を確保するのは難しく,小政党が次の連立政権でキャスティングボートを握る可能性が高い。タクシン派と同じく北部,東北部を地盤とするタイ矜持党その他の政党が,与党の立場を生かして票を伸ばすことも考えられる。憲法改正で民主党は連立維持のために小選挙区制の復活を容認せざるをえなかったが,民主党が求める比例代表制で選出される議員定数の増加が実現する見込みである。比例区議員の増加は,現職のアピシット首相を顔とする民主党に有利に働く可能性がある。他方,「タクシン・ブランド」の人気はなお根強いとはいえ,タイ貢献党党首ヨンユット・ウィチャイディットは下院議員ではないこともあって,党の顔としては力不足を否めない。

タクシン派の抗議行動とその強制排除をめぐる悲劇は,タイの政治対立がかつてないほどに深まったことを知らしめるものとなった。早期の選挙が自派に有利と考えるタクシン派,選挙による正当性に懐疑的な反タクシン派の双方が議会外の大衆行動で政府に揺さぶりをかけるが,いずれの運動もタイの長期的展望を示せないでいる。アピシット首相が進めるロードマップが政治安定の糸口となるのか,総選挙後に生まれる政府が新たな打開の道筋を示すことができるのか。総選挙はタイ政治の大きな分水嶺となるだろう。

経済面では,バーツ高による輸出の減速と物価上昇への対策が大きな課題となっている。政府が生活支援のため固執する価格維持政策は,中長期的に市場をゆがめる。総選挙が終わり,価格維持の熱意が冷めれば現在抑制されている産品の物価上昇が進むことも考えられる。景気回復による税収増がみられるが,低所得者層の支援,社会福祉政策の拡充による財政支出の拡大が予想され,財政基盤安定に向けた税制改革がひとつの課題となる。対外関係では,カンボジア関係の修復が課題であるが,タイ国内政治の不安定が続くなかでの早期の解決は難しい。

(新領域研究センター主任調査研究員)

| 1月 | |

| 1日 | ASEAN自由貿易協定(AFTA),ASEAN中国FTA(ACFTA)の全面的な適用始まる。 |

| 3日 | マハーサーラカム県下院議員補欠選投票。野党タイ貢献党候補が当選。 |

| 10日 | プラーチーンブリー県下院補欠選投票。与党タイ矜持党候補が当選。 |

| 14日 | 陸軍本部に手榴弾投げ込まれる。 |

| 15日 | 4閣僚任命。 |

| 18日 | 反独裁民主主義統一戦線(UDD),枢密院事務局前で集会。 |

| 20日 | 森林局,スラユット枢密院顧問官が保有する国立公園内の土地の返還を命令。 |

| 21日 | 陸軍本部の爆弾事件で,法務省特別事件捜査局(DSI)が,UDDのカッティヤ少将の官舎を家宅捜索。武器を押収したと発表。 |

| 22日 | 中央行政裁判所,マープタープット地区の11事業の差し止め解除請求を棄却。 |

| 23日 | UDD,プレーム枢密院議長への抗議のため,チャンタブリー県ソーイダーオ・ゴルフ場で集会。 |

| 28日 | アピシット首相,ダボス会議出席のためスイス訪問(~31日)。 |

| 2月 | |

| 1日 | タイ国軍と米軍との合同演習始まる(~11日)。 |

| 14日 | 最高裁判所敷地内で爆弾見つかる。 |

| 26日 | 最高裁判所,タクシン元首相に不正蓄財を理由に資産没収を命令。 |

| 28日 | 国王,一時入院。 |

| 3月 | |

| 11日 | 政府,バンコク都ほかに国内治安法を適用。 |

| 14日 | UDDの反政府デモ,バンコクで始まる。 |

| 28日 | アピシット首相,UDD代表と2回の直接協議を行うが,合意できず(~29日)。 |

| 4月 | |

| 2日 | メコン川委員会サミット,フアヒンで開催(~5日)。 |

| 3日 | UDD,バンコク中心部のラーチャプラソン交差点付近の占拠を開始。周辺商業施設が休業に追い込まれる。 |

| 4日 | 政府,バンコク内の11の通りに集会禁止命令。 |

| 4日 | 閣僚に関係するマッサージパーラーと政府の11チャンネルで爆弾事件。 |

| 5日 | 政府,4銀行に対して,タクシン元首相の凍結資産の引き渡しを要請。 |

| 5日 | UDD,選挙委員会事務局に侵入。 |

| 6日 | 民主党本部,陸軍本部で爆弾事件。 |

| 7日 | UDD,国会内に侵入。リーダー7人に対する逮捕状発給。政府,バンコク都を含む7県に非常事態宣言を発令。 |

| 7日 | 首相,訪米中止。ASEAN首脳会議にトライロン副首相が代理。 |

| 8日 | 政府,UDD側のピープルズチャンネルTV(PTV)の放送を止める。インターネットの制限も開始。 |

| 9日 | UDD,タイコム社に侵入し,一時PTVの放送を再開。 |

| 9日 | 刑事裁判所,UDDリーダー17人への逮捕状発給。 |

| 10日 | DSIと首相府に爆弾。 |

| 10日 | UDDリーダー24人の自宅を家宅捜査。 |

| 10日 | UDD,下院解散と首相の出国を要求。 |

| 10日 | アユタヤー県で送電線鉄塔が爆破。 |

| 10日 | 軍,ラーチャダムヌーン通りのUDDデモの強制排除に失敗。死者25人,負傷者800人以上。 |

| 11日 | 政府支持派が戦勝記念塔付近で集会。下院解散に反対。 |

| 12日 | UDD,6カ月後の下院解散案に反対を表明。 |

| 12日 | 首相,10日の衝突の武装勢力をテロリストと批判。 |

| 12日 | 選挙委員会,政治資金の不正を理由に民主党は解散が相当とする決定。 |

| 12日 | 王妃・皇太子が,10日の衝突で死亡した陸軍大佐の葬儀に出席。 |

| 12日 | アヌポン陸軍司令官が話し合いによる解決を求める。 |

| 13日 | 国王・王妃,犠牲者全員の治療費支払いを発表。 |

| 14日 | UDD,パーンファー橋付近から退去し,ラーチャプラソン交差点に集結。 |

| 16日 | 警察,滞在先のホテルでのUDDリーダーの逮捕に失敗。 |

| 16日 | 政府支持派の団体が,陸軍歩兵11連隊本部前で集会。 |

| 16日 | 非常事態宣言にもとづく指揮権をステープ副首相からアヌポン陸軍司令官に変更。 |

| 16日 | 国王夫妻が,10日の衝突の双方の死者に見舞金。 |

| 17日 | 国境地帯で国軍がカンボジア軍と一時交戦。 |

| 21日 | タクシン派のデモに反対する団体がシーロム通りでデモ,UDDと小競り合い。 |

| 22日 | UDDに抗議するシーロム通りの集会に榴弾5発が打ち込まれる。死者1人。 |

| 23日 | 多色派を名乗るグループが,ラーマ5世王騎馬像前広場で集会。 |

| 26日 | 国王,裁判官の任命式において,職務に忠実な模範となることを求める。 |

| 5月 | |

| 4日 | 政府,「天然ゴム開発戦略(2009~2013年度)」を閣議決定。 |

| 13日 | UDD強硬派のカッティヤ陸軍少将,マスコミの取材中に狙撃されて死亡。 |

| 13日 | 政府,北部,東北部の17県に非常事態宣言を拡大(最終的に25県)。 |

| 19日 | 政府,早朝に強制排除作戦を開始し,制圧に成功。市内数カ所で放火があり,商業施設セントラル・ワールドの一部が焼け落ちる。 |

| 25日 | タイ国内のイスラーム指導者が死去。94歳。 |

| 31日 | 野党,首相と大臣5人に対する不信任案審議。UDD集会制圧の不当性を追及。 |

| 6月 | |

| 2日 | 不信任案否決。タイ貢献党の一部議員が選挙で競合するタイ矜持党の内相,運輸相に信任投票せず。 |

| 6日 | バンコクの14区で区議会選,民主党が10区を押さえる。 |

| 8日 | 政府,税制優遇と融資による観光業の救済計画を閣議承認。 |

| 22日 | 政府,身障者雇用義務を従業員200人につき1人から100人につき1人に引き上げる省令案を閣議承認。 |

| 28日 | アピシット首相,ハノイ開催のASEAN首脳会議ほか出席(~30日)。 |

| 7月 | |

| 14日 | 中央銀行,政策金利を1.50%に引き上げる。 |

| 25日 | バンコクのラーチャダムリ通りで爆弾爆発。1人死亡,7人重軽傷。 |

| 27日 | PAD,カンボジア国境問題に関連してユネスコ(UNESCO)事務所前で抗議集会。 |

| 29日 | DSI,5月のテロ行為の容疑でタクシン元首相およびUDD幹部25人を送検。 |

| 31日 | サムイ島で,近海での石油探査プロジェクトに反対する抗議デモ。 |

| 8月 | |

| 2日 | タイ航空,シンガポールのタイガー航空との合弁で国際線の格安航空会社をタイに設立すると発表。 |

| 3日 | 政府,付加価値税を7%とする減税措置(法定10%)の2年間延長を決定。 |

| 8日 | アピシット首相,カンボジアとの国境問題でPAD・愛国者ネットワーク代表との円卓会議を開催し,テレビ生中継。 |

| 16日 | 政府,チェンマイ県など3県の非常事態宣言を解除。 |

| 16日 | 刑事裁判所,UDD幹部の保釈請求を棄却。 |

| 23日 | 中央銀行,政策金利を1.75%に引き上げ。 |

| 23日 | スワンナプーム国際空港と都心を結ぶエアポートリンクが正式開通。 |

| 23日 | タクシン元首相,カンボジア政府およびフン・セン首相の経済顧問を辞任。 |

| 24日 | 政府,スワンナプーム国際空港の拡張プロジェクトを閣議承認。 |

| 25日 | 下院が予算法案を承認。野党タイ貢献党議員6人が賛成票を投じる。 |

| 29日 | バンコク都議選投票(61議席)。民主党45議席,タイ貢献党15議席。同日の区議会選も民主党が圧勝。 |

| 31日 | 憲法第67条2項による健康影響評価等を要する11業種を指定する天然資源・環境省布告が公布される。 |

| 9月 | |

| 2日 | 中央行政裁判所,マープタープットで凍結されていたプロジェクト76件のうち74件の事業許可を承認。 |

| 2日 | 中央行政裁判所,第3世代携帯電話サービス(3G)ライセンス入札を停止する仮処分。 |

| 21日 | カシット外相,国連総会出席。 |

| 23日 | 最高行政裁判所,3G携帯電話の入札差し止めを妥当と判断。 |

| 30日 | サナン副首相,野党タイ貢献党訪問。 |

| 10月 | |

| 1日 | 政府,東北地方の3県の非常事態宣言を解除。 |

| 2日 | DSI,UDDがカンボジア国内で軍事訓練を行っていると発表。カンボジア政府が抗議。 |

| 4日 | アピシット首相,ブリュッセル開催のアジア欧州会合(ASEM)首脳会議出席(~5日)。カンボジアのフン・セン首相とも会談。 |

| 5日 | 政府,制度外金融問題解決のため,郵便局網を通じた小口貸付制度創設の方針を承認。 |

| 7日 | PAD,ラーマ5世王騎馬像前広場で集会。2008年デモ時の死者を追悼。 |

| 8日 | 投資委員会(BOI),奨励認可企業に外国人単純労働者雇用を限定的に許可する布告。 |

| 8日 | ステープ副首相,下院補選出馬のため,辞任。 |

| 11日 | アピシット首相,ミャンマー訪問(同日帰国)。 |

| 12日 | 政府,バーツ高対策を閣議決定。環境税関係法案も承認。 |

| 15日 | 憲法裁判所の不正を訴えるビデオクリップがインターネットに掲載される。 |

| 18日 | 民主党解散請求事件で,アピシット首相が憲法裁判所で証言。 |

| 26日 | 潘基文国連事務総長,来訪。タイ政府の和解プロセスへの支持を表明。 |

| 26日 | 政府,広域水害被災者救済策を閣議決定。1世帯5000バーツの見舞金など。 |

| 26日 | 国会,中国との高速列車網建設プロジェクトに関する交渉枠組みを承認。 |

| 27日 | 外務省,カンボジアに潜伏するとみられるUDDリーダー9人の旅券を失効処分。 |

| 28日 | アピシット首相,ハノイ開催のASEAN首脳会議出席のため,ベトナム訪問。 |

| 30日 | スラートターニー県下院議員補欠選挙でステープ元副首相が再選。 |

| 11月 | |

| 1日 | 経済閣僚会議,広域水害被災者救済のための200億バーツの予算措置を承認。 |

| 1日 | 南部で暴風雨による洪水・鉄砲水の被害。 |

| 2日 | 政府,条約締結手続き,および下院の比例議員比率を増加する2項目の憲法改正案を承認。 |

| 2日 | PAD,カンボジアとの領土問題への政府の対応を批判して国会前で抗議集会。 |

| 3日 | 憲法裁判所,株式保有を理由に2閣僚を含む6議員の資格喪失を宣告。 |

| 5日 | 地域統括会社への10年間の法人税引き下げを柱とする税制措置布告(翌日施行)。 |

| 8日 | ミャンマー政府とカレン族との衝突から,ターク県メーソットへ難民流出(2万人との報道)。 |

| 9日 | 政府,温室効果ガス削減プロジェクト等への優遇税制,国家ブロードバンド政策を閣議決定。 |

| 9日 | サナン副首相,6日にノルウェーでタクシン元首相と会ったことを認める。 |

| 9日 | 政府,2項目の憲法改正案を閣議決定。 |

| 9日 | アピシット首相ほか,横浜開催のAPEC首脳会議等に出席(~14日)。 |

| 12日 | 中央銀行,商業銀行の住宅ローン規制策を発表(2011年1月1日実施予定)。 |

| 12日 | ステープ副首相再任。 |

| 16日 | 政府,南部洪水・暴風雨被害者に対して1世帯5000バーツの補償などを内容とする救済策を閣議決定。 |

| 16日 | ロシア人武器商人ヴィクトル・ボウト容疑者をアメリカへ引き渡し(17日アメリカに到着)。 |

| 19日 | UDDがラーチャプラソン交差点周辺で抗議集会を開催。 |

| 29日 | 憲法裁判所,選挙委員会による民主党解散請求を法律が定める出訴期間を過ぎたことを理由に却下。 |

| 12月 | |

| 1日 | 中央銀行,政策金利を2.00%に引き上げ。 |

| 5日 | 国王,83歳の誕生日のスピーチを行う。 |

| 9日 | 賃金委員会,最低賃金の引き上げ決定。引き上げ幅は8~17バーツで,バンコクと近隣5県は1日215バーツ。 |

| 9日 | 憲法裁判所,検察庁による民主党の解党請求を棄却。 |

| 12日 | 5選挙区で下院議員補欠選の投票。4選挙区で与党候補が当選。 |

| 13日 | ステープ副首相,訪中。高速列車構想などを協議。 |

| 13日 | UDD,4月の村本氏殺害のDSIの調査報告書を日本大使館に提出。DSIは,DSIが作成したものと異なるとコメント。 |

| 14日 | 政府,大臣・国会議員の歳費引き上げを閣議承認。首相月給は7万1990バーツから7万5590バーツに。 |

| 15日 | 携帯電話番号のポータビリティサービス開始。 |

| 16日 | アピシット首相,UDDの新代表ティダーと会談。 |

| 18日 | アピシット首相,自治体への財源委譲について,現在の26%から憲法で定める35%への引き上げを7年後とすると表明。 |

| 19日 | 周波数配分,ラジオ放送・テレビ放送・電気通信の規制監督に関する法律が公布される(翌日施行)。 |

| 20日 | 経済閣僚会議,価格統制商品等の価格据え置きを2011年3月末まで延長。 |

| 21日 | 政府,バンコクほか3県の非常事態宣言を解除。 |

| 21日 | 政府,生活費軽減策を2011年2月末まで延長。 |

| 29日 | 国境地域を視察中のウィーラ愛国者ネットワーク代表ら7人がカンボジア軍により不法入国を理由に逮捕される。 |

| 30日 | 国家エネルギー政策委,軽油小売価格維持のため,石油基金から50億バーツの価格助成を決定。液化石油ガス(LPG)の価格据え置きも決定。 |

| 30日 | カシット外相がカンボジア訪問。国境地域で逮捕された7人の釈放を求めたが,解決に至らず。 |

| 30日 | 刑事裁判所,2008年8月の政府広報局NBTテレビ侵入事件でPADの防衛隊84人に有罪判決。 |