2013 Volume 2013 Pages 293-320

2013 Volume 2013 Pages 293-320

政権運営3年目となる2012年は,ベニグノ・アキノⅢ大統領にとって大きな分岐点となった。これは,ミンダナオ和平合意枠組みの達成,親アロヨ派のレナト・コロナ最高裁長官の罷免,好調な経済と最高値を更新し続けた株価指数の動向などをふまえて,年末の声明文で大統領自身が「政治の意思を正しい目的のもと,真っ直ぐな方法で押し進めた結果,2012年はフィリピンにとって最良の年となった」と評価したことにもあらわれている。政治面におけるほかの成果には,グロリア・マカパガル・アロヨ前大統領(現下院議員)の訴追に代表される汚職疑惑の追及,国民の間で意見が分かれ,長年の懸案事項となっていた人口抑制法案や酒・タバコ増税法案など重要法案の可決などがある。ミンダナオ和平問題については,交渉相手であるモロ・イスラーム解放戦線(MILF)とフィリピン政府の関係が,ジョセフ・エストラダ政権下での軍事作戦やアロヨ前政権下における合意の覚書に対する最高裁違憲判決などにより良好とはいえない状況にあった。しかし,アキノ大統領は,従来の方針を大きく転換し,近隣のイスラーム国からの支援を下支えに非ムスリム国も参加する国際監視団を活用しながら,和平合意の枠組み達成にこぎつけた。

経済面では,実質GDP成長率は6.6%と,前年の3.7%より2.9ポイント上昇した。また,2007年以来の低水準となったインフレ率は3.2%を記録し,政府の目標値(3~5%)の範囲内に収まった。さらに,証券市場では,年間を通して総合株価指数が史上最高値を更新し続け,12月末には前年比33%増の5832.30を記録した。こうした成果を達成した要因として,大統領府は,ガバナンスの向上を目指す大統領の政治的意思を反映した政治への信頼の回復,赤字圧縮による財政の健全化,官民連携方式によるインフラ整備事業に対する政府の後押しと予算配分の拡充などをあげた。

対外関係では,アキノ大統領が7カ国を外遊し,近隣諸国の首脳と積極的に会談を重ね,協力・連携関係の強化に努める姿勢が明確になった。また,南シナ海(フィリピン名は西フィリピン海)に浮かぶ島々から構成されるスプラトリー諸島(南沙諸島)の領有権をめぐる中国との緊張関係が,自国領における中国漁船の無断停泊問題などから表面化する場面もあったが,ASEAN加盟国との協調関係を通じて,国際的な枠組みに基づいた平和的な解決を目指す政府の方針は,引き続き維持された。

アキノ大統領は,7月の施政方針演説で9年半にわたるアロヨ前政権下における負の遺産の清算を目指した公務員改革,外資誘致政策,前年度踏襲を排した予算の抜本的な見直し,増収および財政赤字の縮小を通じた財政の健全化,ミンダナオ和平交渉の進展などを具体的な成果としてあげ,今後も社会正義の実現を目指して不正追及と改革を推進していく旨表明した。

2012年は,アキノ政権の優先政策課題であった人口抑制(リプロダクティブ・ヘルス)法案,酒・タバコ増税法案,基礎教育の年限を現行の10年から12年に移行させる基礎教育年限延長法案に加えて,資金洗浄防止改正法,テロ資金供与防止改正法,国軍近代化改正法,拉致防止法,国家プライバシー法,気候変動法改正法,インターネット犯罪防止法など重要法案が成立した。

また,5月末には,「汚職と親アロヨ派の一掃」の一環として,下院の弾劾発議をもとに,上院がコロナ最高裁長官に対する弾劾裁判を進め,憲法上義務づけられている資産の非公表を違憲として有罪判決を下した。これにより,約7年間の任期を残しながらも,コロナ最高裁長官の弾劾罷免が決定した。さらに,10月には,民主化以降,歴代政権の懸案事項となっていたミンダナオ和平交渉で,政府・MILF間で和平に向けた枠組みへの合意が達成された。

一連の政治的取り組みは,内政の安定化に貢献すると評価された。これは,38回を記録した総合株価指数の連続高値更新,ペソ高の維持,高い経済成長率,ムーディーズ社などの海外格付け機関によるフィリピン国債の格上げとして結実し,全体的に好調な経済の一助となった。同社は格付け引き上げの理由として,「世界経済が停滞するなか,経済成長と財政再建に努めた」と評価し,格付けの見通しを「安定的」であるとした。また,中期的見通しでは,インフラ整備事業に対する支出が増加する一方で,海外就労者(OFW)からの送金額で個人消費が刺激されるとともに,経常黒字を維持することが可能となりうるであろうと評した。さらに,長期的には,和平合意の枠組み達成がミンダナオ地方の農業や鉱業分野への投資促進につながり,将来的な経済効果の波及に対する期待感を示した。

重要法案の成立多くの重要法案のなかには,とくに国内でカトリック教会,メディア,世論を巻き込んで議論されたものの,長期間議会で審議されながら,定足数不足のため一度も採決に至らず,廃案を繰り返してきた「人口抑制法案」がある。これは,未成年者に対して保健所で人口避妊方法に関する情報を提供するなど,家族計画に関する情報アクセス権を保障するもので,保健省が管轄権を有する。歴代政権は,宗教上の理由を掲げるカトリック教会からの産児制限への強い反対に悩まされてきたが,アキノ大統領は人口急増による経済成長への重しの排除を重視し,上院議員時代より一貫して同法案を支持し続けてきた。一方,カトリック司教協議会(CBCP)は,「カトリック教会には,結束力の強さで知られる新興団体のイグレシア・ニ・クリスト(INC)やエル・シャダイのような組織票はないものの,国民の8割以上がカトリック教徒であるわが国では,2013年の中間選挙において伝統的な教義に基づき投票を行うだろう」と述べ,同法案への反対を表明し続けた。また,CBCPは大統領府が議員への予算支出権限を有する優先開発補助金(PDAF,通称ポークバレル)制度を利用して議会対策を進めていることを指摘し,大統領府によるPDAFを使った下院内における反対派の取り込みを批判した。さらに,CBCPは主要都市において同法案の審議継続をめぐる抗議デモや連続祈祷会を展開したほか,各教区の司教らが個別に下院議員に接触して反対票を投じるよう働きかけ,同法案が成立した場合には,その合法性を最高裁判所で争うことを示唆した。

同法案の審議は,しばらく本会議第2読会で停滞したままであった。12月初旬,アキノ大統領が全議員の約3分の2にあたる200名弱の下院議員をマラカニアン宮殿に招集した。大統領は各議員に対して,年が明ければ2013年の中間選挙に向けた選挙活動が活発化するため,同法案が可決される可能性がさらに低くなる点を指摘し,「賛否は問わない。とにかく年内に採決に至れるよう協力願いたい」とクリスマス休会前に決着をつけることを要請した。これを受けて,同法案の審議は大きく動き始め,推進派代表のネプタリ・ゴンザレス下院多数派院内総務(マンダルヨン市選出,自由党所属)と反対派のルフス・ロドリゲス下院議員(カガヤンデオロ市選出,PMP党所属)を中心に調整が進められた結果,12月13日に下院を通過する運びとなった。その後,アキノ大統領によって緊急審議法案に指定された同法案は,上院における迅速な審議・採決を経て,賛成13票,反対8票(欠席2人)で可決に至った。両院協議会において承認された同法案は,21日にアキノ大統領による署名を経て成立した。

12月20日には,人口抑制法案と同様,1997年に初めて草案が提出されてから約16年近く会期切れで廃案を繰り返してきた「酒・タバコ増税法案」が,アキノ大統領による署名を経て成立した(2013年1月1日発効)。保健省によると,現時点で国内には約1730万人の喫煙者がおり,タバコ税を10%上げることにより,2016年までに,約200万人の喫煙者を禁煙に転じさせうるとされる。また,大統領府は,本法成立によって見込まれる2013年の税収の目標額は843億ペソ(内訳はタバコ税361億ペソ,蒸留酒類265億ペソ,発酵酒217億ペソ)であり,税収額は,2014年に1184億ペソ,2015年に1285億ペソ,2016年に1393億ペソに上ると発表した。増収分の8割は公的健康保険プログラムの一環である国民健康保険制度の拡充に,残りの2割は全国的な医療扶助と健康増進施設プログラムに充当される予定となっている。

アキノ大統領への純支持率の推移これらの重要法案を成立させるにあたって,議院運営に強いリーダーシップを発揮したアキノ大統領への支持率は,2012年前半にいったん下降傾向をみせたが,年末には再び上昇した。民間世論調査機関パルス・エイシアの調査によると,支持率から不支持率を差し引いた「純支持率」は,大統領就任後初の2010年10月の調査で76%を記録した(図1)。これは歴代のコラソン・アキノ政権,フィデル・ラモス政権,エストラダ政権と比較しても,好調な出だしであったといえる。任期前半にあたる2010年から2012年の大統領への純支持率は,60%から75%の間を推移し,ひき続き高い水準を維持したが,2012年5月時点における調査では,前回調査比マイナス11ポイントの57%を記録し,政権発足後最低値となった。

支持率低下の背景には,CBCPによる人口抑制法案に対する反対,犯罪対策,テロ対策,貧困対策の不十分さなどに対する不満があったとの報道が散見された。しかし,法の平等な適用,汚職対策,環境保護対策,MILFとの和平交渉の進展,フィリピン人海外就労者の福祉向上,雇用対策,対中国関係における南シナ海の領有権の保全をめぐる外交分野などでの功績が認知されるようになると,大統領純支持率は再び70%台まで回復した。就任以降のアキノ大統領への純支持率は平均して約67%となるが,多少の変動はみられるにせよ,マイナス46%を記録したアロヨ前大統領への純支持率と比較すると,現政権に対する国民からの支持と信頼は高水準にあるといえる。

(注) 純支持率は支持率から不支持率を差し引いたもの。

(出所) Pulse Asia (http://www.pulseasia.ph/ [2013年2月28日アクセス])より作成。

優先課題であったアロヨ前政権が引き起こした汚職問題への対処は,アキノ政権の正統性を強めることに寄与した。アロヨ前大統領は,マギンダナオ州の全当選者が,アロヨ氏が党首を務めていたLakas-CMD党の候補者によって占められるという2007年上院選の不正疑惑により,すでに逮捕・拘留されていたが,パサイ地域裁判所での裁判では,アロヨ氏自身はあくまで無罪を主張していた。3月には,公務員特別裁判所が,約137億ペソ規模の国家ブロードバンドネットワーク(NBN)事業の不正発注にまつわる疑惑により,アロヨ前大統領,夫のホセミゲル氏,ベンハミン・アバロス元選挙委員長,レアンドロ・メンドーサ元運輸通信長官に対して汚職容疑で逮捕状を発行した。6月には,最高裁判所が,アロヨ前大統領が在任中に行ったレイナルド・ビリヤール会計検査院長の任命は,憲法で定められている同職の任期年数を超えた任命に該当するとして違憲判決を出した。

その後,アロヨ前大統領は,パサイ地裁に100万ペソの保釈金を支払い一時釈放の機会を与えられた。しかし,7月には,公務員犯罪を専門に捜査するオンブズマンが,フィリピン慈善宝くじ協会の公金3億6599万ペソを私的目的に不正流用した疑惑で,アロヨ前大統領を公務員特別裁判所に起訴した。オンブズマンによると,2008年から2010年の2年間に,3億ペソを超える機密調査費がアロヨ前大統領の決裁で支出されており,慈善事業用基金や機密調査費が私的流用された疑いがあるとされている。

9月に入ると,上記の不正疑惑を上回る規模の汚職疑惑が上院ブルーリボン委員会(テオフィスト・ギンゴナ委員長)で,委員を務めるセルジオ・オスメーニャ議員から指摘された。これは,イギリスとフランスによるODAプログラムの一環として計画された14件の橋梁建設契約に関するものであった。オスメーニャ議員によると,本来であれば,2002年政府調達法(共和国法9184号)に基づいて入札手続きが進められるはずの同プロジェクトについて,アロヨ前大統領は政府調達法に優先する2つの行政命令を発令し,通常の公共入札手続きとは異なる手続きをとったとの疑惑があるとされている。また,計1110億ペソの予算額のうち,橋梁建設にかかる実質的な費用は全体の16~21%に過ぎず,残金はアロヨ前大統領によって私的な蓄財に流用されたおそれがあるとのことであった。刑法上,公金を5000万ペソ以上不正に流用した公務員には略奪罪が適用されることになっている。これまでにもエストラダ元大統領が同罪に問われ,2007年に終身刑の有罪判決を受けた後,大統領恩赦で釈放されたという経緯がある。

弾劾裁判による最高裁長官の罷免アロヨ前大統領の懐刀として,司法府の要にアロヨ前大統領の任期終了間際に駆け込み任命されたレナト・コロナ最高裁長官の弾劾裁判は,2011年12月より上下両院にて発議の是非が審議され,年明けより本格的に開始された。当初,一部のメディアでは「2013年には上下両院議員の改選があるため,長官側は審議の引き延ばしを図り,議員らが選挙活動に忙殺される隙を狙うために長期化を目論むだろう」という見方があった。しかし,上院における弾劾裁判は,フアン・ポンセ・エンリレ上院議長を中心に予想以上に迅速に進められ,最終的には資産報告書の虚偽および不正を理由に,コロナ長官に有罪判決が出された。

裁判では,審理が進むにつれて「親アロヨ派の一掃を目指す大統領府と議会」対「司法府」という構造が明確にされた。弾劾裁判が白熱するなか,約2万5000人の裁判所職員で構成される司法職員協会がコロナ長官支持を宣言し,与党主導によって開始された弾劾裁判を司法ならびに憲法に対する攻撃と位置づけ,アキノ大統領を批判する姿勢を示した。また,長官支持派による反対デモも上院前において実施された。

コロナ長官自身は,弾劾手続きが強行された背景には,アキノ一族がタルラク州に所有するルイシタ農園の農地分配裁判で,最高裁判所がアキノ一族に不利な判決を出した影響があるとして,私怨の可能性を指摘した。ルイシタ農園の農地分配裁判については,4月に最高裁判決が出ており,これにより,大統領の母にあたる故コラソン・アキノ大統領の実家が所有するルイシタ農園は,受益農民への農地分配に加えて,転用済みの元農地の売却金分も農民に支払うよう命じられた。

弾劾裁判で,検察側は,コロナ長官の憲法上義務づけられている資産報告の不履行,最高裁長官としての廉潔さや独立性の欠如,アロヨ前大統領らの出国監視措置を一時的に解除し,訴追逃れの機会を提供したことなどを弾劾訴追条項にあげた。憲法11条は,主要役職に就く公務員の弾劾による罷免に加えて,資産報告書(SALN)の提出・公開についても規定している。このため,オンブズマンも,弾劾裁判所と並行して,コロナ長官の不正蓄財疑惑に関する捜査を進めていた。オンブズマンは,弾劾裁判の場では訴追条項に含まれていなかったコロナ氏名義のドルおよびペソ建て預金に関する調査を担当していた。コロナ長官が提出したSALNに未記載の預金があることが確認された場合,弾劾訴追条項の資産報告の不履行に該当する可能性があるため,弾劾裁判長を務めたエンリレ上院議長は,コンチタ・カルピオ-モラレス・オンブズマン長を召喚し,オンブズマンによる捜査結果の報告を求めた。モラレス氏によって,コロナ氏名義の1200万ドル以上にわたる資産は,2002年から2010年末時点のSALNには未記載であったことが証言された。

しかし,コロナ長官自身は一貫して自身の罪状を否定する姿勢を崩さなかった。弾劾裁判の場では一部の資産保有の事実は認めるも,それらはすでに資産報告書に記載済みであるため,資産報告の不履行には該当しないと主張した。また,本件に関して自身が罪に問われるならば,弾劾発議を行った主要議員に対しても,同様の資産公表を求めたいとして,「議員達が資産公表に応じないのであれば,私も公表する義務はない」と裁判自体を忌避する姿勢を示した。審議の途中で,陪審員を務める上院議員から自発的な辞任の意思の有無を確認される場面があったが,コロナ長官は,「逆に,アキノ政権に利用されて虚偽の証言をおこなったモラレス・オンブズマン長の辞職を求めたい」と返答して辞任勧告を退けた。一時,コロナ長官が体調を崩して退廷する場面が見られたが,審議は滞りなく進められ,最終的には陪審員である上院議員23人のうち,エンリレ議長を含む20人がコロナ長官を有罪と判断した。弾劾成立に必要な全議員の3分の2(16人)以上の同意が得られたことによって,コロナ長官の罷免が決定した。

コロナ長官の後任については,7月の最高裁の違憲判断によって,8委員から7委員に減員された法曹協議会を中心に候補者の選定が進められた。同協議会から候補者リストを受け取ったアキノ大統領は,最終的にはマリア・ローデス・セレノ最高裁判事を新長官に任命した。セレノ氏は,2010年5月のコロナ最高裁長官駆け込み任命の正当性を問う裁判において,「アロヨ前大統領による任期終了間際の長官任命は,元来の立法趣旨と照らし合わせると妥当ではない」と判断し,駆け込み任命の有効性を認めなかった。1960年生まれのセレノ新長官の任期は,最高裁長官の退官年齢が70歳であることから,原則として2030年まで続くことになる。アロヨ前大統領が9年半の任期中に着々と任命してきたほとんどの判事が2030年よりも前に定年を迎えることから,アロヨ任命による判事にとっては在任中の長官昇進の可能性が断たれる人事となった。

セブ州知事への停職処分12月,政府により,職権濫用を理由にセブ州のグウェンドリン・ガルシア知事に対して,6カ月の停職処分が命じられた。これは,内務自治省の調査結果に基づいてアキノ大統領が決定したもので,本処分にともない,知事代行職には政権与党である自由党所属のアグネス・マグパレ副州知事が就任した。現在3期目のガルシア知事は,2013年の中間選挙では弟のパブロ・ジョン氏を後継候補に立てて,自身はビナイ副大統領陣営から上院選へ出馬する旨検討していた。しかし,2011年に,公有地の購入に際して,州の予算を不正に支出した疑惑で公務員特別裁判所に起訴されて以来,世論調査における支持率が急低下し,最終的にはセブ州第3区から下院選へ立候補することとなった。

ガルシア知事への停職処分については,知事支持派がセブ州庁舎に集結してろう城するなど,地方におけるアキノ政権に対する反発のあらわれとして全国的に報道された。また,クリスマス前にはビナイ副大統領,エンリレ上院議長,エストラダ元大統領らがガルシア知事激励のためにセブ州庁舎を訪れ,アキノ大統領による停職処分命令を拒否する立場を支持する姿勢を示した。

MILFとの和平枠組み合意達成への過程2012年のアキノ政権の最大の功績は,MILFとの間で和平に向けた枠組み合意を達成し,長年にわたり反政府勢力活動による地域内紛争に悩まされてきたミンダナオ地方に安寧をもたらしたことであろう。政府とMILFの交渉は,1990年代後半のラモス政権以降,断続的に続けられてきた。エストラダ政権下では反政府勢力とみなされたMILFに対する軍事行動が強行され,アロヨ政権下では合意覚書に対して最高裁から違憲判決が出されるなど,これまでの交渉過程は難航を極めた。しかし,アキノ政権成立直後に政府側和平交渉団長に任命されたマルヴィック・ビクトール・レオネン・フィリピン大学法学部長(現最高裁判事)やテレシタ・ギン・デレス大統領和平政策顧問らが中心メンバーに据えられると,緊密な交渉を通して,MILF側との間に確固たる信頼関係が醸成されるようになった。また,毎回クアラルンプールにて和平交渉の場を提供し,国際監視団(IMT)への人員派遣を通じて尽力してきたマレーシアに代表されるイスラーム諸国からの助言や,2011年に実施された成田市でのアキノ大統領とムラド・エブラヒムMILF議長の直接会談の実現など,日本などの非ムスリム国からの支援が後押しとなり,10月,政府とMILFとの間で,ムスリム・ミンダナオ自治地域(ARMM)に代わる新機構の創設を主軸とした和平達成への取り組みに関する枠組み合意が達成された。調印式には,アキノ大統領,ムラドMILF議長,ナジブ・ラザク・マレーシア首相,イスラーム諸国会議機構(OIC)事務局長,国際コンタクトグループ(ICG)参加国の日本,イギリス,トルコの政府関係者やIMTの団員,これまで交渉を後方支援してきたNGOや政府関係者らが出席し,交渉担当官であるレオネン政府交渉団長とイクバルMILF交渉団長が署名を行った。

今回の枠組合意達成によって,MILFは武力による独立運動を放棄し,バンサモロ(イスラーム教徒の国)と呼ばれる新しい政治機構(NPE)の設立を目指すことになった(表1)。政府は,アキノ大統領の任期終了年にあたる2016年までにNPEを設立しうるよう,最大限の努力を投じていくことを表明している。NPEとは,アロヨ前政権下の2008年に政府との合意内容に含まれていたバンサモロ司法独立統治機構(BJE)に代わる組織に該当し,一定の立法権や住民投票の実施権限などとともに,防衛,外交,経済・金融政策以外を取り扱う自治権を有する政治的機構を指す。治安の正規化にあたり,MILFの武装解除を要請している政府に対して,MILF側は天然資源開発,税の徴収といった分野における富の共有の配分比率の優先権の付与を主張し,NPEの運営に関する主導権の掌握を目指している。

(出所) 大統領府公式ホームページ(http://www.gov.ph/the-2012-framework-agreement-on-the-bangsamoro[2013年2月28日アクセス])より作成。

和平合意に向けた枠組みの詳細については,今後の交渉過程を通じて「付属文書」を策定する際に改めて検討されることになっており,その内容には移行委員会(TransCom)の設立,MILFが主導するバンサモロ移行庁(BTA)の運営,バンサモロの憲法的位置づけとなるバンサモロ基本法の策定,第三者監督団(TPMT)および合同正規化委員会(JNC)の設立などが含まれている。バンサモロ基本法が成立・発効した後は,ARMMは速やかに廃止され,既存の自治権限はBTAに継承される予定である。また,JNCはMILF戦闘員の武装解除を進めるにあたって治安維持に関する政府とMILF間の調整役としての機能を果たすことになっている。

調印式から1週間後,ギン・デレス大統領和平政策顧問は,さっそく政府とMILF間の付属文書の作成準備を開始した旨発表した。11月には,調印後初の公式和平交渉がマレーシアのクアラルンプールにて開催され,付属文書完成に向けた作業が進められた。

共産主義的反政府勢力との和平交渉政府はフィリピン共産党の統一戦線組織・民族民主戦線(NDF)との間で,6月に和平交渉仲介国のノルウェーで予備会合の場を設け,公式交渉再開へ向けた議論を継続することで合意した。本会合では,NDF側より政治犯の釈放,不逮捕など党員対象の免責特権の尊重,アメリカ政府などによる海外テロ組織指定解除への協力といった申し入れがなされた。また,12月にオランダのハーグでノルウェーによる仲介のもと開かれた予備会合では,年末年始を挟んだ政府とNDF間の停戦合意に加えて,今後の継続交渉の対象として,独立と民主主義,人権の維持や農地改革と農村部の開発,国家による工業化の推進などが確認された。

22012年の実質GDP成長率は,前年比2.9ポイント増の6.6%で,政府目標だった5.0~6.0%を上回る結果となった。好調だったのは,サービス部門の7.4%と鉱工業部門の6.5%で,農林水産部門も前年並みの2.7%を維持した。サービス部門は,前年比4.8ポイント増の9.1%を記録した運輸・倉庫・通信をはじめとして,不動産・ビジネス活動の7.9%,金融仲介の7.8%,小売業7.5%と好調だった。電気・ガス・水道部門も5.1%を維持した。本年は建設業が活況で,前年のマイナス7.3%から14.4%への伸びを示した。ただし,製造業は前年並みの5.4%と堅調だった反面,鉱業部門はマイナス3.7%へ落ち込んだ。鉱業部門の落ち込みの背景には,7月に公布された鉱山開発禁止区域の設定を定めた行政命令79号の存在があると思われ,本令により新規の鉱山開発プロジェクトは当面認可されないこととなった。

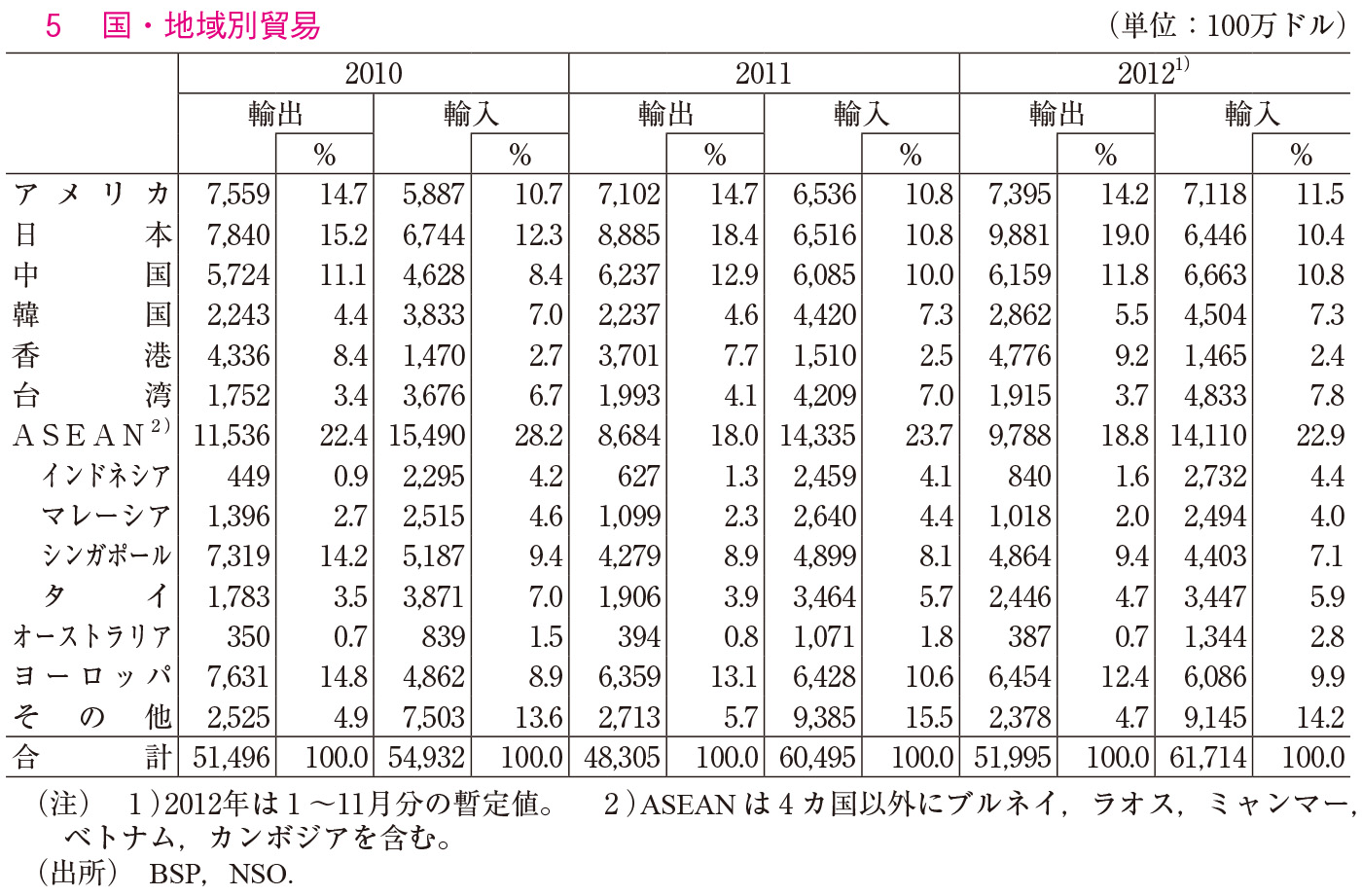

アルセニオ・バリサカン国家経済開発庁長官は,政府目標を達成できた要因として,財政改革による赤字の削減,公共支出増,旺盛な個人消費に加えて約9%の伸びを示した輸出部門の好況をあげた。このほか,前年マイナス成長を記録した建設投資は13.7%の伸びを示し,設備投資も5.7%と前年の5.2%を上回った。また,支出面においては,外貨送金や物価抑制に支えられ,家計最終消費支出が前年並みの6.1%を維持し,政府最終消費支出は前年の1.0%から11.8%へ大きく伸びた。

2012年末の財政赤字は,前年比約19%増の2428億ペソで,政府目標の2791億ペソを下回った。また,海外からの送金を加えた国民総所得(GNI)の伸び率は前年を2.6ポイント上回る5.8%を記録し,国民1人当たりの伸び率はGDP4.8%,GNI4.0%となった。消費者物価上昇率は,前年比1.6ポイント減の3.2%で,失業率は前年同様7.0%を記録した。

中央銀行は,2012年1月以降,政策金利を計4回,0.25ポイントずつ切り下げる金融緩和策を継続した。このため,2012年末の翌日物借入金利(逆現先レート)と同貸出金利(現先レート)は,それぞれ前年比1ポイント減の3.5%と5.5%になった。年度末の外貨準備高は,前年の753億ドルから約11%増の838億ドルに増加した。

前年に引き続き,活況を維持した証券市場では,1年を通して最高値の更新が相次いだ。12月末のフィリピン証券市場指標(PSEI)の終値は,前年比約33%増となる5832.30であった。また,年平均42.23ペソ(対ドルレート)となった為替相場もペソ高の傾向を示した。ペソ高傾向の主な要因には,フィリピン人海外就労者(OFW)の送金増があるとされる。2012年の海外送金額は,前年比6.33%増の約214億ドルであった。これまでも外貨送金がフィリピンの経常黒字の維持に貢献してきたが,海外送金によって,国内総生産(GDP)の約7割にあたる個人消費が刺激され,今後さらなる経済成長が見込める公算が大きいこともペソ高に安心感を与える一因となった。送金額の増加要因には,特殊技能を持つ高収入の海外就労者が増えたのに加えて,送金元となるアメリカをはじめとする世界経済が今年も低成長にとどまるなかで,賃金の安いフィリピン人就労者への需要が拡大したためとみられる。

こうしたなか,アメリカの格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は,フィリピンの外貨建て長期債の格付けを,「BB」から「BB+」に1段階引き上げた。S&Pは格上げの理由として,政府の財政再建が効果を上げていること,債務状況の改善と金利負担を低くしていること,海外就労者からの外貨送金と好調なサービス輸出により経常黒字が継続している点などをあげた。

官民連携方式によるインフラ整備事業の推進3年目に入ったアキノ政権にとって,政府と民間企業との連携(PPP)方式によるインフラ整備事業は,引き続き主要政策の柱となった。アキノ大統領は同事業を推進するにあたって「外資を含めた民間企業の資金,技術,経営の知見を活用して進めていきたい」と発言しており,諸外国および主要な国際機関などのドナーより有望な投資先として注目を集めた。3月には日本経団連代表団がマニラに来訪し,アキノ大統領との会談の場において今後さらなる協力関係の強化,とくに,PPPによるインフラ整備事業への日系企業の積極的な関与の意思が確認された。

しかし,入札手続きなど政府側の事業推進に関する準備には,若干の遅れが目立っている。2010年末に公表された100案件を超えるPPP関連の事業計画のうち,2012年3月時点で落札されたのは,比較的小規模なカビテ州バコオールとラグナ州スサナハイツを結ぶダアンハリ=南ルソン高速道連結事業の1件にすぎなかった。PPP事業については,大統領府は2012~2013年にかけて16事業の入札を実施してインフラ事業の着工を開始する方針を示しており,関連予算として196億ペソを計上した。こうした大統領府の動きをふまえて,予算行政管理省は南ルソン高速道連結事業向けに2億5920万ペソ,マニラ空港高速道2期向けに2億8433万ペソの支出を承認し,18億5000万ペソを,全国の国道整備や洪水制御事業向けの土地収用計画に計上することを決定した。2012年に入札手続きが開始された事業は,軽量高架鉄道(LRT)1号線の南部延伸(事業費約592億ペソ),マクタン・セブ国際空港新ターミナル建設(223億ペソ),学校インフラ整備第1期(164億ペソ),同2期(88億ペソ),マニラ空港高速道第2期工事(159億ペソ),フィリピン整形外科センター近代化(57億ペソ),LRT1,2号線と首都圏高架鉄道(MRT)3号線の運賃自動徴収システム(18億ペソ),アンガット水力発電所整備・管理(12億ペソ)の8案件であった。

フィリピンに対する投資熱の高まりは,アジア開発銀行(ADB)による「インフラ事業のためのフィリピン投資連合」(PINAI)の設立にもあらわれている。これはPPP方式によるインフラ整備事業の促進を目的とする基金(総額約6億2500万ドル)で,ADBが2500万ドルを,公務員保険機構(GSIS)が4億ドルを拠出し,残額は欧州系の年金運用会社と豪州系の金融機関が出資する手はずとなっている。同基金が対象としているインフラ事業には高速道路,鉄道,再生可能エネルギー,水道,ガスなどがある。

PLDT株と外資出資制限2011年6月,最高裁判所が,フィリピン長距離電話会社(PLDT),インドネシアのSalim・グループ,日本のNTTドコモ社などが出資する香港系企業の投資会社First Pacific Company(FPC)との株取引に関して,憲法が定める「フィリピン人優先の原則」に基づく外資出資比率の算定対象を議決権付普通株に限定するべきであるとし,証券取引委員会(SEC)に対して,再度,普通株のみを算定対象にした調査を実施するよう命じた。現行憲法および1991年外国投資法(共和国法7042号)は,外国人出資比率の上限を全資本額の4割までと定めているが,PLDTは議決権付普通株と議決権のない優先株を合わせた発行済み株式総数を基本として,外国人出資基準を解釈してきた。このため,当時は,PLDTの議決権付普通株の外国人保有率61.8%,フィリピン人保有率38.2%となり,議決権のない優先株については外国人保有率13.7%,フィリピン人保有率86.3%という状況にあった。

マニュエル・パギリナンPLDT社長は,本判決に対して「経営の現実を無視した司法判断であるといわざるをえない。我々はPLDT株式の8割以上はフィリピン人によって保有されていると理解しており,実質的な経営権限も我々が掌握している」,「最高裁からの違憲判決は外国投資家の投資意欲を阻害するもので,国家経済に悪影響を与えうる」と反論した。また,財務省,SEC,フィリピン証券取引所なども,「これまで現場で運用してきた法律やルールが容易に変更可能となると,フィリピンの証券市場は不安定との対外的評価を受ける可能性がある」,「憲法規定の定義には広範かつ普遍的な意味が内包されているので,従来通り優先株と普通株の合計を算定対象と解釈することが妥当である」と主張した。

判決後の争点は,SECがどのような結論を出すかに移り,もし違憲とされる状態が続くのであれば,PLDTは営業免許を取り消される可能性が浮上した。これを受けて,PLDTは,最悪の事態を避けるため,額面価格1ペソの議決権付き優先株を1億5000株,額面価格10ペソの議決権のない優先株を8億750万株国内投資家に向けて発行すると発表した。この措置によって,外国人の議決権付普通株保有率は34.5%まで下がる見込みとなり,PLDTの経営状況が憲法規定に抵触する可能性は回避された。

NAIA3問題,政府と竹中工務店間で和解竹中工務店は,1988年に,エストラダ政権下のフィリピン国際空港ターミナル社(Piatco)より国際空港建設プロジェクトを受注して以来,ニノイ・アキノ国際空港第3ターミナル(NAIA3)の建設に関わってきた。しかし,2004年に,最高裁判所がNAIA3の建設と操業をめぐるPiatcoと政府の契約に対して無効判決を出したことから,NAIA3は建設費用未払いのまま政府に接収されることになった。3月,運輸通信省が,竹中工務店との間でNAIA3の全面稼働に関する覚書を締結した。マニュエル・ロハスII運輸通信長官は,今回の合意によって,政府から竹中工務店へ支払われる総建設費用は,当初予定されていた4000万ドルから1000万ドル以下に縮小されると発表した。

NAIA3は,2008年に,国内線専用ターミナルとして稼働を開始した。当初の実質稼働率は約50%であったが,近隣諸国のローコストキャリア航空の利用を受け入れ,現在では年間約1300万人が利用するフィリピン有数の国際空港ターミナルに成長した。本覚書は,具体的にはNAIA3全面稼働に必要な23の空港システムの設置と施設補修工事の実施を主な合意内容としており,この締結によって手荷物搬送,航空便情報表示,建物管理,地方ネットワーク,火災防止などの操業主要機能に関する修復工事が30日以内に開始されることとなった。NAIA3の全面稼働が実現すれば,1日当たり 約3万3000人の乗客に対するサービスの提供が可能となる。また,全面稼働後は,老朽化が著しい築30年以上の国際空港第1ターミナルの一部機能が,NAIA3に移管される予定とされている。

2012年,アキノ大統領は積極的に外遊を重ねた。大統領は11月に,アジア欧州会合(ASEM)に就任後初めて出席し,欧州6カ国,国際機関の首脳や代表らと会談を重ねた。ASEMでは,比・中間で領有権が争われている南シナ海問題が議題に上り,ノルウェー,スイス,EUはそれぞれ国際法に則って平和的解決を目指すフィリピンに対する支持を表明した。

海外からの要人の来訪も多く,クウェートのシェイク・サバーハ首相やカナダのスティーヴン・ハーパー首相をはじめ,イラク,ミャンマー,マレーシア,アルゼンチンの外相がフィリピンを訪れ,ミンダナオ和平構築への連携や経済協力に関する会談が開催された。また,5月には,ラオスのトーンシン・タマウォン首相が来訪し,アキノ大統領との間で両国の商工会議所の協力推進,農業分野の学術交流などに関する4合意文書の署名を交わした。

スプラトリー諸島の領有権をめぐる問題石油や天然ガスなどのエネルギー資源が豊富とされる南シナ海では,領有権問題をめぐる係争がスプラトリー諸島などで継続している。2012年4月には,スプラトリー諸島近海にあたるパラワン州において,比米の合同軍事演習が実施される一方で,同地域のスカボロー礁(フィリピン名:パタナグ礁)に停泊中だった中国漁船が海軍によって発見され,監視船や海軍とのにらみ合いが発生するなど領海内における侵犯事件などが起きた。

これまでに,政府は2009年群島基線改正法(共和国法9522号)で,スプラトリー諸島とスカボロー礁をフィリピンの群島基線外にあると認容しつつも,自国領であると規定しており,9月には,アキノ大統領が行政命令29号を通じて,南シナ海の正式名を「西フィリピン海」とする旨公布した。政府は,同地域の領有権問題については,国連総会の場などで,一貫して国際海洋法裁判所(ITLOS)を通じた調停による解決を提言しており,あくまで国際法の枠組みに則った平和的解決を目指すとしている。しかし,同地域における領有権を主張する中国側は,政府が提案した同問題のITLOSへの共同提訴を拒否しており,本提案に抗議する文書を在中国フィリピン大使館を通じて手交するなど,フィリピン側の動きに対して反発を示している。この問題については,政府がアメリカとの外交・軍事協議をワシントンにて開催し,アメリカからフィリピンへの海洋防衛支援に関する声明を共同で発表したことにもあらわれているとおり,引き続き,比米間の協力関係が大きな後ろ盾となっている。

南シナ海の領有権をめぐる中国との軋轢は,ASEAN加盟国間における地域安全保障への関心にもつながっている。7月に開催されたASEAN外相会議では,同地域の領有権をめぐる問題が改めて議題にあがった。フィリピン側は,領海内における緊張緩和策を含む行動規範の策定を重視する立場を表明した。しかし,フィリピンやベトナムなど本問題について中国と緊張関係にある国と,立場が異なるカンボジアなどとの間で利害が対立し,ASEAN設立以来,初めて外相会議の共同声明が発表されなかった。また,これまで武力行使の放棄,信頼醸成のための軍関係者の相互交流などを掲げてきた南シナ海における「行動基範」の項目についても,今回は加盟国間の合意を取り付けることが困難であったため,ASEANの方針を示すことが見送られた。

こうした不協和音を憂慮したマレーシア政府は,同会議終了後に,アニファン・アマン外相をフィリピンと中国に派遣し,双方に改めて平和的解決に向けた歩み寄りを働きかけた。また,インドネシアのマルティ・ナタレガワ外相も,フィリピン,ベトナム,カンボジア,シンガポール,マレーシアを歴訪し,対立国間における見解の調整を試みた。

中間選挙が実施される2013年は,アキノ大統領の任期の折り返し地点にあたる。アキノ大統領が所属する政権与党・自由党は,前回の大統領選挙で対立候補だったマニュエル・ビリヤール前上院議員が党首を務める国民党との連携をすでに発表している。連立構想の背景には,2016年の大統領選挙を視野に入れ,有力政治家の取り込みを進めているビナイ副大統領をはじめとする,野党連合の動きを牽制する狙いがあるものと思われる。アキノ大統領は,2013年を「長期的な発展と清廉な統治にとって重要な年となる」と位置づけており,自由党幹部らは次期選挙では現政権の改革路線を継承するリーダーを選ぶよう国民に対して呼びかけている。

アロヨ前大統領に対する訴追や,コロナ前最高裁長官の罷免を通した徹底した腐敗撲滅への姿勢にみられるとおり,アキノ大統領の改革路線は,確固とした道筋を通している。歴史的偉業にあたるミンダナオ和平合意枠組み達成については,付属文書の策定,成立,執行に関する実行可能性が今後の重要事項となる。従来の政権にはなしえなかった内政安定化政策の推進による対外的な信頼度の上昇が,今後,どのような形で国民が実感しうる貧困削減と経済成長につながるのか,引き続き注視していく必要がある。

(新領域研究センター)

| 1月 | |

| 24日 | 最高裁,サンミゲル社株式27%の所有権が争われた裁判で,政府の所有権を認める。 |

| 30日 | レイラ・デリマ司法長官,ノナトゥス・カエサール・ロハス国家捜査局長代行を国家捜査局長に任命。 |

| 2月 | |

| 6日 | 東ネグロス州でM6.9の地震発生。同州ラリベルタッド町を中心に最大5㍍の津波が到達。 |

| 25日 | ベニグノ・アキノⅢ大統領,民主化の契機となったエドサ革命26周年記念式典で司法改革を呼びかけ。 |

| 3月 | |

| 12日 | 運輸通信省,竹中工務店との間でニノイ・アキノ国際空港第3ターミナルの早期全面稼働に関する覚書を締結。 |

| 16日 | 公務員特別裁判所,国家ブロードバンド網構築事業の不正受発注事件で,グロリア・マカパガル・アロヨ前大統領(現下院議員)を汚職容疑で逮捕。 |

| 16日 | ディナガット・アイランド州沖でM5.9の地震発生。 |

| 19日 | 政府,マレーシアのクアラルンプールにてモロ・イスラーム解放戦線(MILF)と和平交渉。 |

| 23日 | シェイク・サバーハ・クウェート国首長,来訪(~28日)。 |

| 4月 | |

| 11日 | 最高裁,公共埋立局(Public Reclamation Authority:PRA)や環境天然資源省らが進めるマニラ湾埋立事業に対して,一時差し止め判決。 |

| 16日 | 比米合同軍事演習,マニラ首都圏とパラワン州にて開始(~27日)。 |

| 23日 | 政府,マレーシアにてMILFと和平交渉。 |

| 24日 | アキノ一族が所有するルイシタ農園の農地分配裁判で,小作農へ分配を拒否した農園側の請求棄却。 |

| 29日 | 中国政府,フィリピンが提案するスプラトリー(南沙)諸島の領有権問題に関する国際海洋法裁判所(ITLOS)への共同提訴を拒否,同提案に抗議する文書を手交。 |

| 30日 | 政府,アメリカと外交・軍事協議をワシントンにて開催。アメリカによるフィリピンの海洋防衛支援に関する共同声明を発表。 |

| 5月 | |

| 8日 | 上院,政府がイギリス,中国と調印した刑事共助条約および中国との間で締結した領事協定を批准。 |

| 10日 | ラオスのトーンシン・タマウォン首相,来訪(~12日)。 |

| 10日 | カエタノ・パデランガ国家経済開発庁長官,辞任。 |

| 23日 | デルロサリオ外務長官,国連総会でスカボロー礁の領有権問題についてITLOSを通じた調停による平和的解決を提言。 |

| 28日 | 政府,マレーシアにてMILFと和平交渉(~30日)。 |

| 29日 | レナト・コロナ最高裁長官の弾劾罷免成立。ドル預金など資産報告の虚偽・不正を違憲と判断。 |

| 30日 | 国家経済開発庁,官民連携方式で進める高速道建設と下水道・汚水処理計画に関するインフラ2事業を承認。 |

| 31日 | ホーシュヤール・ズィーバーリー・イラク外相,来訪(~6月2日)。 |

| 6月 | |

| 4日 | 学校の新年度開始。義務教育が10年制から12年制へ移行。 |

| 4日 | アキノ大統領,訪英(~6日)。デーヴィッド・キャメロン英首相と会談。 |

| 6日 | アキノ大統領,訪米(~8日)。バラク・オバマ米大統領と会談。海洋防衛の協力強化で合意。 |

| 11日 | ワナ・マウン・ルウィン・ミャンマー外相,来訪(~15日)。 |

| 13日 | 最高裁,民間団体による選挙委員会の投票用紙自動読取機の買い取り差し止め請求を却下。 |

| 14日 | 台風グチョル(4号)の影響により,サランガニ州で洪水発生。 |

| 14日 | アキノ大統領,ルウィン・ミャンマー外相と会談。民主化実現,投資促進などに協力表明。 |

| 18日 | アキノ大統領,資金洗浄防止改正法(共和国法10167号)とテロ資金供与防止改正法(共和国法10168号)に署名。 |

| 20日 | 内務自治省,ムスリム・ミンダナオ自治地域(ARMM)に「良い統治」を目指した功績チャレンジ基金(総額1億㌷)を設立。 |

| 21日 | 政府,IMFに10億㌦を出資。 |

| 21日 | 中央銀行,2012年の外国直接投資目標額を20億㌦から12億㌦に下方修正。 |

| 27日 | 米系企業フォード・モーター,ラグナ州サンタロサ市にある工場閉鎖を発表。フィリピンより撤退。 |

| 7月 | |

| 2日 | 比米合同軍事演習,コタバト州とサランガニ州で実施(~10日)。 |

| 2日 | ソフィア・スペイン王妃,来訪(~6日)。 |

| 4日 | スタンダード&プアーズ,フィリピンの外貨建て長期債の格付けを「BB」から「BB+」に引き上げ。 |

| 6日 | アキノ大統領,鉱山開発の規制拡充を定めた行政命令79号に署名。 |

| 8日 | 予算行政管理省,官民連携事業予算として23.9億㌷の支出を承認。 |

| 10日 | フロレンシオ・アバド自由党副総裁(予算行政管理長官),2013年中間選挙に向けて国民党との連携を発表。 |

| 16日 | オンブズマン,アロヨ前大統領をフィリピン慈善宝くじ協会の公金不正流用疑惑で公務員特別裁判所に起訴。 |

| 18日 | マルティ・ナタレガワ・インドネシア外相,南シナ海領有権問題をめぐるASEAN加盟国間の見解調整のために来訪。 |

| 19日 | 世銀,フィリピンの2012年のGDP成長率予測値を4.2%から4.6%へと上方修正(13年は前回予測値の5.0%を据置)。 |

| 20日 | マレーシアのアニファン・アマン外相,南シナ海領有権問題調整のため来訪。 |

| 20日 | 最高裁,法曹協議会の評議員構成に対して違憲判断。立法府代表の1減を命令。 |

| 23日 | アキノ大統領,施政方針演説。 |

| 24日 | 予算行政管理省,2013年予算法案を下院に提出。 |

| 26日 | 英フィナンシャル・タイムズによる世界の自由港・経済区ランキングで,パンパンガ州クラーク特別経済区が第8位。 |

| 26日 | マニラ首都圏パサイ地裁,選挙不正疑惑で拘留中だったアロヨ前大統領の保釈を容認。 |

| 27日 | 電力規制委員会,太陽光,風力,水力などの再生可能エネルギーを利用する発電業者からの固定買取価格の最終案を承認。 |

| 29日 | 台風サオラ(9号),マニラ首都圏に上陸。 |

| 30日 | アキノ大統領,ミンダナオ電力監督委員会設立に関する行政命令81号に署名。 |

| 30日 | 最高裁,社会福祉開発省による最貧困層向け現金支給事業に対する違憲差し止め請求を却下。 |

| 30日 | 英フィナンシャル・タイムズ,クラーク国際空港をアジア第3位の優良ロー・コスト・キャリア空港に認定。 |

| 31日 | アジア開発銀行,官民連携方式によるインフラ整備事業の促進に向けて,フィリピン投資連合基金(総額6.25億㌦)を設立。 |

| 8月 | |

| 3日 | アキノ大統領,アルセニオ・バリサカン・フィリピン大学経済学部長を国家経済開発庁長官に任命。 |

| 4日 | カトリック司教協議会,ケソン市のエドサ聖堂にて人口抑制法案の審議継続を巡る抗議デモを実施。 |

| 15日 | アキノ大統領,個人情報保護に関する国家プライバシー法(共和国法10173号)に署名。 |

| 16日 | アキノ大統領,自然災害の被害軽減について定めた気候変動法改正法(共和国法10174号)に署名。 |

| 18日 | ジェシー・ロブレド内務自治長官を乗せた飛行機がマスバテ島沖の海上で墜落。21日に死亡確認。 |

| 25日 | アキノ大統領,マリア・ロードレス・セレノ最高裁判事を第24代最高裁判所長官に任命。 |

| 28日 | 政府,ロブレド内務自治長官に最高勲章を授与。 |

| 31日 | 東サマール州沖でM7.7の地震発生。 |

| 9月 | |

| 4日 | 2013年予算法案,下院を通過。 |

| 4日 | 国家経済開発庁,国内空港建設を含むインフラ11事業を承認。 |

| 5日 | アキノ大統領,南シナ海を正式に「西フィリピン海」と呼称する行政命令29号に署名。 |

| 5日 | 世界経済フォーラムの国際競争力白書にて,フィリピンの競争力が144カ国中65位に上昇。 |

| 5日 | アキノ大統領,第20回APEC首脳会議出席のため訪ロ(~9日)。 |

| 8日 | アキノ大統領,リー・シェンロン・シンガポール首相,セバスティアン・ビニェラ・チリ大統領と個別会談。 |

| 9日 | アキノ大統領,チュオン・タン・サン・ベトナム国家主席,ナジブ・ラザク・マレーシア首相と個別会談。 |

| 10日 | 政府,APEC期間中に予定されていた比中首脳会談の中止を発表。 |

| 12日 | アキノ大統領,2012年インターネット犯罪防止法(共和国法10175号)に署名。同法の実施細則策定委員会を設置。 |

| 13日 | エクトス・ティメルマン・アルゼンチン外相,来訪(~14日)。 |

| 19日 | アキノ大統領,マニュエル・ロハスII運輸通信長官を内務自治長官に任命。 |

| 20日 | アキノ大統領,戒厳令歴史顧問委員会設立に関する行政命令30号に署名。 |

| 23日 | アキノ大統領,王族の結婚式に参列するためブルネイ訪問。 |

| 28日 | 最高裁,アロヨ前大統領が提訴した選挙委員会と司法省検察局による合同捜査の違憲認定訴訟を却下。 |

| 10月 | |

| 1日 | 選挙委員会,2013年中間選挙の立候補届の受け付けを開始(~5日)。 |

| 2日 | アキノ大統領,グレース・パダカ前イザベラ州知事を選挙委員長に任命。 |

| 4日 | アロヨ前大統領,フィリピン慈善宝くじ協会の公金流用による略奪疑惑により再逮捕。 |

| 10日 | アキノ大統領,社会改革貧困削減法(共和国法8425号)施行規則改正に関する行政命令21号に署名。 |

| 15日 | 政府とMILFによる和平調印式。ナジブ・マレーシア首相らが参列。 |

| 15日 | マレーシアとの間で観光,教育,文化,健康,IT,労働,反人身取引の分野における二国間関係の強化に合意。 |

| 15日 | 長距離電話会社(PLDT),外国人による株式保有率に関する違憲可能性を避けるため,議決権付き優先株1.5億㌷分発行へ。 |

| 18日 | アキノ大統領,ジョセフ・エミリオ・アバヤ下院議員(カビテ州2区選出)を運輸通信長官に任命。 |

| 18日 | アキノ大統領,裁判外紛争処理局に準司法権限を付与する行政命令97号に署名。 |

| 19日 | ジャン=マルク・エロー仏首相,比仏首脳会談のため来訪(~21日)。 |

| 20日 | ロハス内務自治長官を特使として中国へ派遣。ロハス長官は習近平・中国国家副主席と会談。 |

| 22日 | アキノ大統領,ビジネス・フォーラム出席のためシンガポール訪問(~23日)。 |

| 24日 | アキノ大統領,オーストラリア訪問(~26日)。二国間の防衛協力で合意。 |

| 28日 | フィリピン航空,国内11路線廃止。 |

| 29日 | アキノ大統領,第9外資規制ネガティブリストに基づく経済活動と投資区域拡大に関する行政命令98号に署名。 |

| 29日 | ムーディーズ,フィリピンの長期債(外貨,ペソ建て)を「Ba2」から「Ba1」に格上げ。 |

| 30日 | 2013年中間選挙の立候補届出,締め切り。 |

| 11月 | |

| 1日 | 国家警察,2013年中間選挙に向けて銃器の蔓延や私兵団の解体を目的とした安全対策本部SAFE 2013を設置。 |

| 3日 | 南スリガオ州沖でM6.5の地震発生。 |

| 4日 | ホセ・レネ・アルメンドラス・エネルギー長官,辞任。アキノ大統領,ヘリチョ・ペティリャ・レイテ州知事をエネルギー長官に任命。 |

| 4日 | アキノ大統領,第9回アジア欧州会合(ASEM)出席のためラオス訪問(~6日)。 |

| 9日 | ハーパー・カナダ首相,来訪。装備購入の迅速化など防衛調達で基本合意。 |

| 12日 | 政府,MILFと和平合意内容を具体化する付属文書作成に向けた公式和平交渉を開始。 |

| 16日 | 内務自治省と国家警察,2013年中間選挙関連暴力事件防止で重点警戒対象にマギンダナオ州など15州を指定。 |

| 18日 | アキノ大統領,カンボジアで開催されたASEAN首脳会議で安全保障協力を訴え。 |

| 21日 | アキノ大統領,マービック・レオネンミンダナオ和平交渉団長兼フィリピン大学法学部長を最高裁判事に任命。 |

| 22日 | マギンダナオ州を含む2州1市に発令中の非常事態宣言の維持方針を発表。 |

| 27日 | アメリカ経済誌フォーブス,国別ビジネス環境番付でフィリピンは141カ国中87位。財政赤字削減を評価。 |

| 28日 | 2013年予算法案,上院を通過。 |

| 12月 | |

| 7日 | アキノ大統領,ミンダナオ和平交渉団長にミリアム・コロネル・フェレール・フィリピン大学教授を任命。 |

| 7日 | アキノ大統領,ミンダナオ地方を横断した台風パブロ(24号)による被害を受けて,国家災害事態を宣言。 |

| 11日 | アキノ大統領,国軍近代化改正法(共和国法10349号)に署名。 |

| 17日 | アキノ大統領,アラン・ラ・マドリド・プリシマ首都圏警察局長を国家警察長官に任命。 |

| 17日 | アキノ大統領,バンサモロ基本法起草のための移行委員会新設に関する行政命令120号に署名。 |

| 17日 | アキノ大統領,職権濫用を理由にグエンドリン・ガルシア・セブ州知事に6カ月間の停職命令。 |

| 19日 | アキノ大統領,2013年予算法案に署名。総額2兆59億㌷(前年比10.5%増)。 |

| 20日 | アキノ大統領,酒・タバコ増税法(共和国法10351号)と拉致防止法(共和国法10350号)に署名。 |

| 21日 | アキノ大統領,人口抑制法案(共和国法10354号)に署名。 |

| 21日 | フィリピン証券取引所,総合株価指数が5832.30を記録し,年内38回目にあたる最高値を更新。 |