2016 Volume 2016 Pages 525-548

2016 Volume 2016 Pages 525-548

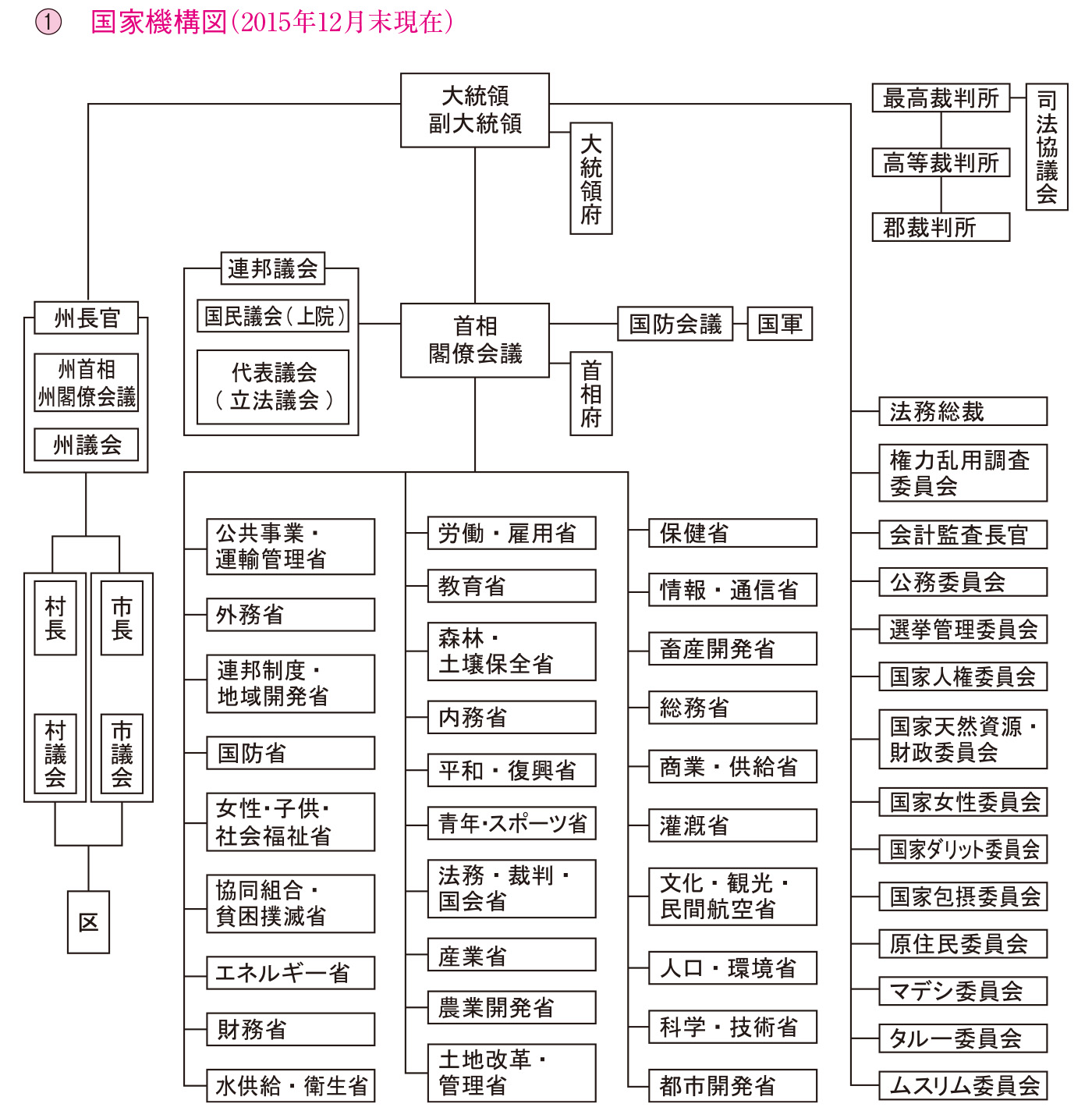

2015年のネパールは,積年の課題である憲法制定をめぐる与野党の攻防戦で幕開けした。第2次憲法制定議会(憲制議,立法議会[立法議]を兼ねる)で多数を占める連立与党は,票決による憲法制定方針を貫こうとした。対する野党は,憲制議外の政党勢力とも手を組み,合意による憲法制定方針で対抗した。両者歩み寄りのないまま1月22日の憲法制定期限が超過し,その後さらに憲制議の内外を舞台に政党の抗争が3カ月以上も続いた。4月25日に発生したゴルカ地震は与野党に戦術転換の好機を与え,政治情勢は大きく動き出した。与野党は,6月8日に反対勢力の抵抗を押し切って憲法草案の基本合意を結び,憲制議における議決を経て,9月20日に「ネパール憲法2015」の制定にこぎつけた。けれども,新憲法が自らの要求に応えていないとするマデシ(インド系ネパール人)の政治勢力は,インド国境から首都圏に至る通商路を遮断する交通ストを決行した。インドは国境地域の治安対策を理由にネパールへの物流規制を開始し,ネパール政府に対して国内反対勢力との合意による憲法問題の解決を迫った。この混乱のさなか,新憲法の規定によりオリ新連立政権が誕生した。しかし,新首相の対応は鈍く,市民生活は燃料,医薬品,生活物資の不足による疲弊と混乱に陥った。

長期にわたる政治的混乱,大地震による多数の人命と経済基盤の損失,インドによる物流規制のため,2015/16年度の経済成長率は当初予測の5%台からマイナスになる見通しとなった。震災後の救援,復旧,復興活動は,政治的混乱,政府のガバナンス欠如,地方制度の欠陥などにより遅々として進まなかった。

インドと中国は,ほかの国際社会とともに,震災直後の救援活動で目覚ましい貢献を果たした。しかし,ネパール・インド関係は,憲法制定後のインドによる物流規制により最低水準に陥った。政府は石油エネルギーの供給源の多角化を図るため,中国に働きかけることにした。

憲制議は,新憲法の制定期限を,発足(初招集日2014年1月22日)から1年以内とする自主的な決定を下し,草案策定作業を進めてきた。しかしながら,4争点(連邦制,政治体制,選挙制度,司法制度)をめぐって与野党の対立は解けなかった。さらに,1月22日の期限が迫るにつれ,憲法草案の内容に加えて決定の方法をめぐる対立も表面化してきた。

ネパール国民会議派(NC)とネパール共産党統一マルクスレーニン主義派(CPN-UML)を中心とする連立与党は,憲制議で3分の2を上回る勢力を有するため,一方で票決による憲法制定方針を堅持しながら,他方では野党との対話の姿勢を保持し続けた。統一ネパール共産党毛沢東主義派(UCPN-M)を中心とする野党は,票決を断固として拒否し,政党合意による意思決定を規定した2006年包括的和平協定や2007年暫定憲法を拠りどころに,激しく抵抗した。

憲制議のネムワン議長は,自らの手腕が問われた第1次憲制議解散の轍を踏まないよう,遅くとも1月22日までに憲法草案をまとめあげて憲制議に提出することを当面の目標にしていた。そこで,議長職権の強化による憲法草案策定か,政党合意によるそれかを,与野党に迫る戦術に出た。憲制議は,合意委員会(憲制議内の憲法関連5委員会のひとつで,主要争点の解消が目的)に対して,最後の調整の機会として,すでに提出されている報告書(争点両論併記)を差し戻し,改めて4争点について合意案をまとめるか,それが不可能な場合は争点解消票決議案の策定を指示した。合意委員会は与野党の主だった議員が委員に就任していたため,委員会の議論は憲制議の与野党対立をそのまま反映したものとなり,合意に達することは本来的に無理があった。委員長に就任していたUCPN-Mのバッタライ元首相は委員会審議で多数決を回避してきたため,結局,差し戻されたものからまったく変更のない合意委員会報告書がネムワン議長に再提出された。

この結果,与党やネムワン議長には,合意委員会で決着のつかなかった争点について憲制議議員の多数決を取り,それに基づいて憲法草案の策定作業を促進する手はずが整った。多数決の強行に反対のUCPN-M率いる同党を含む憲制議内19政党および憲制議外11政党を合わせた30党は,当然のごとく街頭抗議行動に走った。かくして混乱のうちに憲法制定期限は超過し,コイララ首相は1月23日にテレビ演説で憲法制定に至らなかった経過を国民に報告した。

票決と合意のせめぎあいネムワン議長は,野党の反対を押し切って憲制議に「憲法争点票決議案作成委員会」を設置した。同委員会は,定員73人のうち野党委員26人が常に欠席したため,連立与党議員47人だけの審議に終始した。そして,2月9日,ネムワン議長に対して票決議案232項目を盛り込んだ報告書を提出した。これ以降,連立与党が多数決強行策に出たため,野党はこれ以上の協議は無駄とし,街頭抗議行動をいっそう強化させ,2月28日に憲法票決反対大量動員集会を決行した。

しかしながら,従来とは異なり,道路封鎖を伴う交通ストやデモ隊の暴走に対する市民団体やネパール商工会議所連合会などの経済団体からの非難が高まった。そのため,UCPN-Mは30党が計画した4月上旬の3日間連続ストを初日で中止せざるをえなくなった。この時期,UCPN-Mは別の問題も抱えていた。2月26日に最高裁判所が下した「真実究明・調停委員会および行方不明者調査委員会法」の一部無効判決により,反政府武装闘争(1996~2005年)に係る犯罪事件の一括特赦が認められなくなる可能性が生じたからである。UCPN-Mは,同判決は包括的和平協定の精神に反するとしたが,野党の立場にあるため,コイララ首相に判決無効を働きかけるほかに手がなかった。

闘争から協調へ方針を軟化させざるをえなくなったUCPN-Mは,4月20日,NCおよびCPN-UMLとの間で,与野党合意事項から先に起草委員会に回付することで合意した。これは,憲法草案策定作業3カ月の中断の終了ならびに合意による決定の推進に寄与する点から,重要な決定であった。当初,連立与党は順次起草方式を,野党は一括合意後の起草方式をそれぞれ主張していた。野党は,連邦制が反古にされることがないよう,ほかの条項をいわば人質に取る戦術を採っていたからである。

大地震とその政治的影響4月25日の午前11時56分,首都カトマンドゥの北西76キロメートルのゴルカ郡を震源とするマグニチュード7.8(アメリカ地質調査所)の「ゴルカ地震」が発生した。その後も余震が続き,5月12日にはマグニチュード7.3の大きな余震に見舞われ死傷者が出た。地震の影響は全国75郡のうち31郡に及び,また被害がとくに大きかったのは中央部の13郡と西部の1郡であった。この地震による死者は合わせて8790人,負傷者は2万2300人,行方不明者はおよそ300人に上った。

この大地震の発生後,与野党は地震災害対策を契機にして,挙国一致政府の設立が重要との意見で足並みをそろえた。問題の焦点は,どの政党の誰がリーダーシップをとるかであった。1月22日以降,街頭抗議行動に訴えてきたUCPN-Mは,4月になって憲法論議に参加して実を取る協議路線への方向転換を模索しつつあった。UCPN-Mにとって政権に参入する途は,NCとCPN-UMLの連立政権を切り崩すか,もしくは割って入るかのいずれかであり,挙国一致政府の樹立はそのための格好の切り札になった。CPN-UMLには,政権バトンタッチの近道ができる思惑があった。しかし,コイララ首相は自らの政権における新憲法の制定にこだわり続けた。そこで,次期政権の樹立を見越した憲法制定を急ぐことがUCPN-Mの戦略に合致した。後に流布したNC,CPN-UML,UCPN-M(3党)の密約説では,大統領ポストはNC,副大統領ポストはマデシ人権フォーラム(民主)(MJFD),首相ポストはCPN-UML,議長ポストはUCPN-Mに,それぞれ割り振る合意がなされていた。

16項目合意与野党は憲法制定と政権交代に向けて活発な動きを展開し,6月8日,3党とMJFD(4党)は憲法制定に関する16項目の合意に署名した。その内容は表1のとおりであり,与野党がこれまで主張してきた憲法争点に関する妥協の産物にほかならない。とくに注目すべき点は,連邦8州制に関する合意事項で,州の名称は州議会の決定に委ねる一方,州の区割りは憲法制定後に連邦委員会が作成した案を連邦代表議会の3分の2以上の賛成をもって承認するとした点である。合意の内容はともかくとして,主要政党が2008年の第1次憲制議発足以来,7年以上も合意のできなかった(あるいは,合意しなかった)問題について,大震災以後わずか8週間足らずで合意に達したこと自体が,ネパール憲政史上の画期的な出来事となった。

憲法に連邦州の規定(州の数,州の境界線引き,州名など)を盛り込むことによって民族主義連邦制を確実にすることを長らく主張してきた統一マデシ民主戦線(UDMF。タライマデシ民主党,マデシ人権フォーラム[ネパール],友愛党,タライマデシ友愛党で結成。いずれも憲制議に議席を有する一方,街頭抗議運動を激しく展開した)は,この4党の連邦制に関する合意はまったく受け入れられなかった。そのため,16項目合意の成立を境に,UCPN-Mが先導してきた30党はUCPN-M支持グループと反対グループとに分裂する危機を迎えた。

この政党合意の違憲判断を求めてマデシ社会運動家が起こした違憲提訴に対して,最高裁判所は,6月19日,2007年暫定憲法に違反するとして16項目合意の履行を差し止める仮処分を下した。マデシ政治勢力はこの判決を歓迎し,連邦州の構成を憲法制定前に決定するよう政府に働きかける勢いを得た。

(注) 1)この合意の署名者は,スシル・コイララ(首相,NC総裁),KP・シャルマ・オリ(CPN-UML委員長),プシュパ・カマル・ダハール(UCPN-M議長),ビジャイ・クマール・ガッチャダール(マデシ人権フォーラム〔民主〕委員長)の4人で,日付は2015年6月9日である。

2)UCPN-Mは,国会および大統領制について異なる意見を有する。これにかかわらず憲法起草作業を進める。

(出所) http://Kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2015-06-08/what-prepared-parties-for-deal.htmlより筆者作成。

憲法草案の起草作業は16項目合意によって加速され,6月29日,憲制議に草案が提出された。翌日から約1週間の審議を経て,7月7日,憲制議はそれを承認した。その後,憲制議は7月9日から15日間の憲法法案作成期間を設け,全国75郡および240小選挙区などで憲法草案の公聴会を開催することにした。

公聴会の開催期日は7月20日と21日の2日間でしかなかったが,政府はこの両日を休日にする措置をとった。草案の内容に不満を抱く勢力による妨害のため公聴会が流会となった会場もあり,また草案公表から公聴会までの期間や公聴会の期間の短さを指摘する声も強かった。それでも,インターネットによる意見の募集も受け付けられたため,国内外から合計18万6946件に上る意見が寄せられた。憲制議は7月27日までにこれらの意見の取りまとめを終え,29日に合意委員会に回付して憲法草案を修正した憲法法案を策定する段階に到達した。法案策定過程で,16項目合意で示されていた8州案に対する異論(NCは5州案,CPN-UMLは7州案,UCPN-Mは6州案をそれぞれ主張)がなお強いことから,憲制議は合意委員会に対して連邦制に関する意見の再検討を指示した。合意委員会は,例によって特別タスクフォースを設置し,公聴会の結果もふまえて,6州案を盛り込んだ草案修正意見報告書を憲制議に提出した。これを受けて起草委員会は法案策定を急いだ。それでもなお,州の数と区割りは紛糾し続け,3党は8月21日に7州案で再合意することになった。憲制議における憲法法案の審議は8月23日から開始され,8月30日に終了した。

憲制議における一連の議事のたびに,草案に反対のUDMFは審議妨害に及んだが,ネムワン議長は作業工程推進の手綱を緩めなかった。また,これとは別に,政府と3党は,憲法草案に反対して街頭抗議行動を展開しているUDMFやタルー(タライ西部地域の原住民)勢力を協議の場に誘う試みを再三にわたって行った。協議は行われたものの,双方の主張に隔たりが大きく,成果は乏しかった。

憲法法案に対する修正意見への対応として,改正案の提出が9月5日まで受け付けられた。3党,MJFD,国民民主党(ネパール),憲制議の少数民族議員,マデシ議員,タルー議員,産業界を代弁する議員,女性議員,個人など,さまざまな議員とそのグループが,それぞれの主張を盛り込んだ憲法法案の改正案を憲制議に提出した。憲制議外では,女性権利拡大キャンペーンが女性差別条項の修正を,国際透明性委員会ネパール支部が良い統治と腐敗防止を求める20項目改正提案メモを,それぞれ公表した。

新憲法の誕生憲法法案が憲制議に提出されその条文が明らかになると,UDMFなどは連邦制の規定案にますます不満を募らせ,街頭抗議行動をなおいっそう強化させた。これに対して,政府はマデシの要求を真摯に受け止めるよりも,武装警察や国軍を投入して力で抗議運動を押さえ込んだため,逆に火に油を注ぐ結果を招いた。事態を憂慮したヤダヴ大統領は国民合意の憲法の観点から,コイララ首相やネムワン議長,主要政党の党首に対して,憲法法案の採決延期と反対勢力との協議による問題の解決を求めた。しかし,コイララ首相には,9月下旬の国連総会出席やその後のNC党大会の政治日程の都合で憲法制定を急ぐ事情があった。また,UDMFの要求は憲法制定後の改正で対処できるとの判断もあった。

ネムワン議長の指揮する憲制議は,採決延期を求める声をよそに,9月13日から16日にかけて憲法法案の逐条採決を行った。時間節約のため,票決は投票ではなく挙手で行われた。その結果,憲制議の現員598人のうち,賛成532人,棄権60人,欠席5人,議長1人で,3分の2以上の多数の賛成により憲法法案は可決成立した。慣例により,憲法文書への憲制議議員の署名を経て,9月20日,ヤダヴ大統領が新憲法の制定を公表した。

新憲法の規定で,16項目合意と大きく異なる点は,連邦州の区割りと数である。すなわち,その後の合意委員会や3党の首脳会議での調整の結果7州制が境界も含めて規定され,連邦委員会が州の名称(案)を作成すると定められた。これに伴い,上院の定数は州選出議員56人(8人×7州)に大統領任命議員3人を加えた合計59人になった。また,2007年暫定憲法で謳われていた男女平等主義の後退(男性原理に基づく子の国籍付与)や,包摂主義の後退(人口以外の条件も含めた選挙区割りなど)などの問題を残した。

オリ連立政権の発足と女性大統領および議長の誕生3党の首脳は,新憲法の規定(大統領は憲法制定の日から7日以内に代表議会[立法機関]を招集する)に従い,新政権の発足に取り掛かった。コイララ首相は,9月23日から10月3日まで国連総会に出席し帰国後に首相を辞任することで党内調整を図った。CPN-UMLは,コイララ連立政権発足時にNCと結んだ新憲法制定後の政権移譲の紳士協定を基に,UCPN-Mも取り込んだ3党連立政権を10月第1週目に発足させる目論見であった。UCPN-Mは,オリCPN-UML委員長を首班とする政権に参加する意向を固めていた。しかし,9月22日に開かれた3党首会談は,UDMFによる抗議行動が続くタライの危機的状況およびインドがその前日から開始した非公式な物流規制に対する対応策の検討に追われた。また,国連総会出席時にモディ・インド首相と会談する機会がないかぎり,コイララ首相のアメリカ出張は中止することで合意した。

10月2日,コイララ首相はヤダヴ大統領に首相選出手続きを開始するよう要請した。NCは,CPN-UMLとの紳士協定に反して独自候補者を立てることになり,立法議のマデシ議員(合計57人)に支持を働きかけた。NCがコイララ総裁の立候補を決定したのは投票前日の10月10日であった。CPN-UMLは,UCPN-Mと14項目の政策協定を結んだほか,この両党はMJFDと8項目の政策協定を結んで票固めを図った。

首相選挙は10月11日に行われ,338票を獲得したカドゥカ・プラサッド・シャルマ・オリCPN-UML委員長(1952年生まれ)が,マデシ議員の支持を得て249票を集めたコイララNC総裁を抑えて,首相の座を獲得した。オリ新首相は,12月24日までに4回にわたって閣僚を増員し,歴代第3位となる合計40人(副首相6人)の大規模内閣を誕生させた。新憲法は大臣の人数を25人までと規定しており,最高裁判所はオリ首相に対して閣僚人員超過理由書の提出を求めた。

立法議の正副議長選挙は10月16日に行われた。憲制議で副議長に就任してきたオンサリ・ガルチ・マガールUCPN-M議員とネパール労農党のアヌラダ・タパ・マガール議員の2人が立候補した。途中で後者が立候補を取り下げたため,オンサリ・マガール候補が全会一致で議長に選出された。かつて反政府武装闘争の先頭に立ってきた女性闘士の議長就任となった。続く副議長選挙では,国民民主党(ネパール)のガンガ・プラサッド・ヤダヴ議員の立候補者のみとなったため,全会一致で同議員が選出された。

大統領選挙は10月28日に行われた。投票結果は,CPN-UML副議長のビダヤ・デヴィ・バンダリ議員が327票を獲得し,NCのクル・バハドゥル・グルン議員の214票を抑えて,ネパール民主共和国第2代大統領に選出され,ネパール初の女性大統領の誕生となった。10月31日には,ナンダ・バハドゥル・プンUCPN-M議員が,アミヤ・クマール・ヤダヴNC議員を抑えて副大統領に選出された。大統領と議長に女性議員が選出されたことは,新憲法によってネパールは変わったことを示す何よりも明白な事実となった。

タライ危機とインドの非公式物流規制タライ(ネパールとインドの国境に沿う低平地)の東部はマデシが多く住み,西部は原住民のタルーが多く居住する。そのタライでは,ヒンドゥー高位カーストによる特権的支配の下で長年にわたり差別され続けてきたマデシやタルーの強い感情が横たわっていた。2007年以降のネパールの民主化により,連邦主義や包摂主義に基づくマデシやタルーの自治要求運動が活発化した。そして,タライだけの連邦州の設置や人口規模を反映した選挙制度および国家機関への参加枠の設定などの要求を掲げて,街頭運動を展開してきた。

新憲法の制定作業が具体化しはじめた6月段階から,3党が推し進める連邦制に不満の声を高めてきたタライの政治勢力は,これまで以上に強力な街頭実力行動に打って出るようになった。政府は,憲制議などの表舞台における政治的駆け引きとは裏腹に,タライの抗議行動に対して治安部隊を投入し力で押さえ込むばかりで,協議の場を設ける努力はコイララ,オリ両政権を通じてきわめて限られたものでしかなかった。8月24日,西部タライのカイラーリ郡下でタルー勢力と治安部隊とが衝突し,警官8人を含む9人が死亡する事件が起きた。この事件を契機に,タライの抗議運動は,地方的な街頭行動から次第に首都圏を標的にした交通路遮断ならびに政府機関の閉鎖という実力行動へと突き進んだ。このため,タライの社会情勢は悪化の一途をたどった。UDMFの運動員と治安部隊の衝突事件により,8月と9月の2カ月間の死者は双方合わせて45人に達した。

ネパールの憲法制定の過程ですべての関係者の最大限の合意を繰り返し求めてきたインドは,その効果もなく憲法制定に及んだネパールに対して,9月21日,インド国境を通過する石油製品などの重要生活物資を搭載した車両の通行規制を開始した。タライの治安情勢をさらに悪化させないためというのが,表向きの理由であった。この非公式の物流規制が長引くにつれ,燃料,医薬品,食料の不足が首都圏を含む各都市部で深刻化し,家庭用燃料不足,交通機関の運行制限,医療機関の診療停止など,市民生活に深刻な影響が及んだ。原料不足で操業停止に追い込まれたタライの工場からは失業者があふれ,長引く休校措置の影響は国連児童基金の推計で160万人の生徒に及び,また外国人観光客の来訪も激減した。

コイララ政権の末期とオリ政権の発足期に当たった政府は,UDMFなどの要求を一部反映した憲法改正案(10月7日立法議提出法案の修正法案を12月15日に立法議再提出),対マデシ政党3項目の提案と公式協議の呼び掛け(12月21日),憲法普及キャンペーン(12月7日から1カ月間),対インド規制撤廃の要望(11月9日特別閣議決議),石油製品の配給制の導入と薪の販売,中国に対する石油援助要請(12月26日長期供給協定署名),中長期的エネルギー対策の検討などに取り組んだが,直ちに効果が期待できる手立てに乏しかった。

2014/15年度(年度当初8カ月間,以下同様)の実質国内総生産は6903億ルピーで,1人当たり所得は2万6834ルピー(約762ドル)であった。経済成長率は当初5.0%と予測されていたが,天候不良による農業生産の不調およびゴルカ地震の影響により3.0%に低下する見込みとなった。部門別成長率は,農業が1.9%,製造業が2.6%,サービス業が3.6%と推計されている。

農業部門の国内総生産に占める割合は,2014/15年度は32.12%で,対前年度比1ポイント低下した。同年度の主要穀物生産の動向は,コメの作付面積が降雨量の低下により減少したため前年度より25万8000トン少ない478万8000トンであった。トウモロコシの生産量は降雨量の低下と病虫害の発生のため224万5000トン,対前年比で3万8000トン,6.0%の減少となった。小麦の生産量は,東部の主要産地が気象条件に恵まれ,対前年度比6万2000トン,4.9%増の197万5000トンであった。このため,インドからのコメ輸入が増加し,2014/15年度の輸入金額は対前年度比33%増の22億4800万ルピーとなった。

海外出稼ぎは堅調に推移しており,2014/15年度には合計36万4740人(うち女性1万5939人)が海外就労のため,マレーシアや中東産油国などへ出発した。同期間の海外からの送金総額は3710億ルピーに上った。

大震災の被害と復興対策「ゴルカ地震」による物的被害は,住宅の全壊が50万7017棟,半壊が26万9190棟に達したほか,民間資本ストックや公共施設,社会インフラ,文化資源に多くの損失が発生した。政府の「被災後の復興ニーズ調査」によれば,損壊額は全体で5174億ルピー,遺失額は同じく1890億ルピー,合わせて7065億ルピーに上った。また,外国人観光客の激減,および教育施設や医療施設の破壊による就学不能や医療サービスの休止が,大きな問題となった。さらに,大震災は,国連ミレニアム開発目標の最終年にネパールの貧困人口比率を2.5~3.5ポイント押し上げ,実数でおよそ70万人増加させた。

震災復興は,被災地までの交通条件の未整備や欠如もさることながら,郡より下位の地方自治制度が機能不全のため,被災者の実態把握と必要物資の配給ができないという問題に直面した。また,復興事業の総合調整に当たる政府機関の設置の遅れが,支援活動の迅速な実施の足かせとなった。コイララ政権時代に復興庁の設置が試みられたが野党の反対で法案提出に至らず行政命令による設置となったものの,さらにその長官人事で野党側に反対され,結局,オリ政権下の12月16日に法案成立となり,復興基本計画の策定公表は年明けに持ち越された。政争の原因は復興庁が莫大な復興援助資金の配分に影響力をもっていたことである。

ネパールでは,この大災害を契機に市民によるボランティア活動や市民組織による公正な救援物資配給活動の監視,あるいは海外で経済活動に成功している在外ネパール人協会などの団体による大規模な住宅再建事業の提案など,市民社会による支援活動が目立った。

インドによる非公式物流規制の影響と対応内陸国ネパールに対するインドによる(非)公式物流規制はたびたび起こる問題であるが,2015年は国内の政治勢力による首都に通じる道路封鎖を伴ったため,その影響は経済危機と呼べるほど深刻化した。中央銀行は,2015/16年度の経済成長率の推計を見直し,マイナス0.9%に下方修正した。

政府は,11月24日,「現下の経済情勢および政府の対策」と題する経済白書を公表した。そのなかで,食料とエネルギー不足の深刻化による闇取引の横行を指摘した。食料対策では,耕作放棄地の活用と契約栽培の促進を強調した。また,エネルギー関連では,水力発電の促進,電気器具・トロリーバスの利用促進,代替エネルギー開発,石油製品の備蓄体制の整備などを強化するとした。

その他の経済政策ネパールの食料穀物輸入は,農地転用の増加,若者にとっての農業の魅力低下,海外出稼ぎの増加などを理由に,増加傾向にある。政府は11月に既往の「農業展望計画」に代わる「農業開発戦略」(期間20年,前期10カ年行動計画)を公表し,農地改革,農民の権利,農業貿易,ジェンダーの平等,食料主権の確立などを重点分野に指定した。また,農業者年金制度を発足させるとした。

環境対策が執り行われるようになり,プラスチック袋の使用禁止とその適用地域は首都から開始し,順次拡大することになっている。年度後半の経済危機も手伝い,石油から電力への転換促進のため,ハイブリッド車の普及と代替エネルギー開発の促進が重要政策課題に取り上げられるようになった。

インドは,国民の合意に基づく新憲法の制定を理由に,憲法制定の工程の節目ごとにネパール政府とその関係者に対して,さまざまな影響力を行使してきた。そのため,モディ首相(オリ首相との電話会談),スワラージ外相,ジャイシンカール外務次官,ラエ駐ネパール・インド大使らが,ヤダヴ大統領とコイララ首相のほか,3党の首脳やUDMFの指導者とも頻繁に接触を重ねた。また,有力政党の実力者をインドに招くことも怠らなかった。

実際,憲法制定前は,UDMFの要求はインドの要求でもあるとの立場をネパール政府に伝えたほか,マデシ政党との合意のために憲法制定期限の延期をネパール政府に要請した(9月18日)。憲法制定後は,非公式物流規制を背景に,コイララ政権にマデシ政党の要求を反映した憲法改正を要求したほか(10月7日法案提出),10月11日の首相選挙ではコイララ総裁を擁立する工作を仕掛けた。さらに,対マデシ3項目提案の斡旋(11月21日)にも努めた。

インドは,その意思に反してネパールが憲法制定を推し進めたことに対して,非公式物資流通規制による内政干渉にも等しい行為に及んだ。その結果,2014年の来訪時に急上昇したネパール国内のモディ・インド首相に対する人気は,2015年9月下旬以降どん底にまで落ち込んだ。

インドによる非公式な物流規制によって10月になると市民生活が危機的状況に陥り,ネパール国内では人道的危機をもたらしたインドの行為を非難する論調が目立った。同時に,国際社会からインドに対する非難の声が上がることが期待された。しかし,ネパール・インドの二国間問題とする国際社会の反応は冷たく,ネパールの期待に対して沈黙し続けた。人道的問題として最初に声を上げたのはカトマンドゥ駐在の欧州連合(EU)代表部で,基礎的物資の供給不足がネパール経済に及ぼしている深刻な影響に対する懸念を表明した。

世界で,インドによる物流規制に対していち早く反応を示したのは,ロンドンやジュネーブ,ニューヨーク在住のネパール人であり,連携してインドの物流規制撤廃を呼び掛けた。とくに,ロンドン在住のネパール人は,モディ・インド首相が11月12日から3日間イギリスを訪問した際,直接的な抗議行動を行った。インドはこの時のネパール人の参加人数を本国に報告するなど,神経をとがらせた。キャメロン・イギリス首相とモディ首相は,11月12日に発表した共同声明で,(1)ネパール憲法は永続的かつ包摂的解決が重要であり,残された問題の解決によって政治的安定および経済成長がもたらされること,および(2)復興庁による震災復興の早期開始,の2点を強調した。

11月13日,モディ首相はロンドンでイギリス在住のインド人に対して演説し,ネパールの水資源によるインドの農村電化大計画を訴え喝采を博した。このニュースがイギリス国内で報道されると,インドの物流規制のねらいはネパールの水資源確保という声がイギリス在住のネパール人の間で広まった。

対中国関係ネパールと中国は2015年に国交樹立60周年を迎え,3月にヤダヴ大統領が中国を訪問し習近平国家主席と会談した。同じ時期に中国共産党の招きでダハールUCPN-M議長も中国を訪問した。ゴルカ地震直後には,中国はインドと援助競争を演じ,統一色に彩られた避難所を設けるなど,ひときわ目立つ活動を行った。

インドによる物流規制を契機に,石油エネルギー供給源の多角化を図るため,ネパールは中国に対して石油,軽油,液化天然ガスの供給を要請した。中国は即座に贈与として石油を提供し,11月1日,タンク車がカトマンドゥに到着すると市民から大歓迎を受けた。しかし,その後の交渉は品質や価格の点で進展せず,12月25日に長期的な石油供給で双方の合意が成立した。ネパール側の意向は中国石油をインド石油に対抗できる価格水準で輸入することであり,そのために中国側に無税措置などを要望した。石油輸入国である中国側は,ヒマラヤ越えの道路や中継地施設の整備,対外直接投資の促進,ネパールを経てインドに至る南アジア回廊の構築など,中長期的に経済関係を拡大強化する足がかりをつくった。

その他の諸国4月25日の大地震発生直後に,近隣諸国をはじめ,主要国や国際機関,国際NGOなどが支援の手を差し伸べた。捜索救援活動には34カ国から134団体,4521人が参加し,また60カ国から物的支援が届けられた。国連は,4月29日,総額4億2200万ドルに上る向こう3カ月間の緊急人道支援を呼び掛けた。

震災発生から2カ月後の6月25日,カトマンドゥで震災復興国際会議が,60の国や国際機関などが参加して開かれた。インドと中国や先進諸国は合わせて22億ドルの贈与と22億ドルの融資を約束した。ネパール政府は現金の支援を期待したが,支援国側はネパール政府のガバナンスの不足を理由に要求された支援額には簡単に応じなかった。また,援助機関,とくに国際NGOは,ネパール政府を経由せず,独自のネットワークを通じた復興支援活動を望んだ。これに対して,ネパール内務省は『ゴルカ地震2015:探索,救助,救済活動』と題する報告書のなかで,援助国や国際機関の復興支援金はその主要部分が外国人派遣スタッフの人件費となり,また不要人員の派遣や不要物資の持ち込みにより,震災犠牲者の救済に役立っていないと指摘し,不満を表明した。

新憲法の制定とその履行は,2つの軍事組織(国軍[旧国王軍]とUCPN-M人民解放軍)の統合および和平移行期の司法制度の確立と合わせて,包括的な和平構築の重要な一環をなすものとされてきた。新憲法の制定に7年以上の歳月をかけたネパールは,ようやく安定と平和と繁栄の手がかりを得るはずであった。けれども,期待は大きく外れ,逆にタライ地域の紛争により国内情勢は大きな混乱に陥った。そのため,新憲法の制定直後から,反対勢力の要求を取り込んだ憲法改正が大きな課題になり,全人口の半数を擁するタライ地域の原住民やマデシの政治勢力は,連邦州の数と州の境界線引き,選挙区割り,国家機関への参加枠の確保などの実現を目指して,硬軟取り混ぜた交渉を政府と続けている。

2016年は,まず第1に,政府とUDMFとの交渉によって連邦州の数,境界,州の名称が確定され,新憲法がネパール国民のより多くに受け入れ可能なものとなるか否かが大きな課題になる。第2に,憲法の履行に向けた取り組みとして,地方選挙と代表議会選挙の準備(選挙区の設定,定数とその配分など)がどのように進められるかが注目される。第3は,ゴルカ地震の大災害からの復興計画の策定と履行の開始である。第4に,インドとの関係をどのように修復するかである。

オリ首相はマデシ政党に対して抑圧的姿勢を保ち続けてきた経緯があり,憲法改正に対してどのように対処するのか。政権存命にもかかわる問題であるだけに注目していく必要がある。解散した憲制議の最大勢力でありながら野党に転落したNCは体制の立て直しと政権復帰戦略をどのように展開するか。これら2大政党の狭間で,連立与党に食い込んだUCPN-Mはどのような独自色を出していくことができるのか。3党の駆け引きが注目される。

(日本大学教授)

| 1月 | |

| 1日 | ネムワン議長,憲法草案作成で議長職権強化か政党合意かを憲法制定議会(憲制議)に迫る。 |

| 2日 | 3党(ネパール国民会議派[NC],ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派[CPN-UML],統一ネパール共産党毛沢東主義派[UCPN-M])と統一マデシ民主戦線(UDMF),憲法争点の2党間・多党間協議。 |

| 4日 | シタウラ起草委員会委員長,憲法草案作成は委員会任務とし起草作業準備指示。 |

| 5日 | UCPN-M主導の野党30党(30党),連邦10州案含む統一要求公表。 |

| 8日 | 憲制議,合意委員会に憲法争点の解消合意案または憲法争点票決議案作成を1月13日回答期限付きで指示。 |

| 13日 | フェルトマン国連事務総長補佐官,憲法制定状況視察のため来訪(~15日)。 |

| 13日 | 合意委員会,憲制議に報告書再提出。 |

| 14日 | 30党,ネパール共産党毛沢東主義派(CPN-M)らと票決反対共同抗議行動で合意。 |

| 16日 | 連立与党議員413人,票決による期限内憲法制定要求署名を議長に提出。 |

| 19日 | ガッチャダール・マデシ人権フォーラム(民主)(MJFD)議長,争点部分棚上げした憲法草案の妥協案提示。 |

| 20日 | 議長, 憲制議に憲法争点票決議案作成委員会(票決議案委)設置案提出。 |

| 22日 | 憲制議,憲法制定期限超過。 |

| 23日 | コイララ首相,国民の期待を裏切る結果になったとテレビ演説で表明。 |

| 25日 | 憲制議,票決議案委設置案可決。 |

| 26日 | 30党,票決反対抗議行動計画公表。 |

| 31日 | 票決議案委,作業工程小委員会設置。 |

| 2月 | |

| 2日 | 票決議案委,憲法争点票決議案作成小委員会設置。 |

| 5日 | 憲制議,憲法争点票決議案作成小委員会の作業期限5日間延長。 |

| 5日 | 30党,票決議案委設置抗議行動計画公表。 |

| 9日 | 票決議案委,議長に票決議案報告書提出。 |

| 10日 | 政府,真実究明・調停委員会と行方不明者調査委員会の委員長をそれぞれ任命。 |

| 12日 | 憲制議,票決議案委報告書承認。 |

| 15日 | ダハールUCPN-M議長,首相との個別会談不調で街頭抗議行動強化。 |

| 19日 | 30党,3月末までの抗議行動公表。 |

| 25日 | NC,UCPN-Mに協議へ復帰呼掛け。 |

| 26日 | 最高裁判所,真実究明・調停委員会と行方不明者調査委員会法の一部無効判決。 |

| 28日 | 30党,票決反対大量動員集会開催。 |

| 3月 | |

| 1日 | UCPN-M,連立与党の協議復帰呼掛けに1月19日中間提案が最低線と回答。 |

| 2日 | バッタライ元首相,ニューデリーで講演し現下のネパール政治問題の解決にインドの積極的役割強調。 |

| 4日 | スワラージ・インド外相,ニューデリー訪問中のバッタライ元首相との会談で合意に基づくネパールの憲法制定強調。 |

| 7日 | 3党とUDMF,憲法争点公式協議再開。 |

| 9日 | UCPN-M議長,テレビ番組で憲法制定期限5月28日(共和国の日)に言及。 |

| 14日 | 3党とUDMF,連邦制で合意不成立。 |

| 15日 | 30党,首相の中止要請を無視して街頭抗議行動計画公表。 |

| 18日 | 議長,与野党合意期限3月25日まで延長後さらに3月29日まで再延長。 |

| 23日 | UCPN-M議長,訪中(~28日)。 |

| 26日 | ヤダヴ大統領,訪中(~4月1日)。 |

| 29日 | 議長,憲制議 4月6日招集決定。 |

| 4月 | |

| 1日 | UCPN-Mほか5党,最高裁に2月26日の判決見直しを要求。 |

| 2日 | ジャイシンカール印外務次官,来訪(~3日)。 |

| 3日 | UCPN-M,2月26日最高裁判決反論メモを首相に提出。 |

| 6日 | 議長,憲制議開会4月13日まで延期。 |

| 7日 | 30党,3日間のスト初日で中止。 |

| 13日 | 議長,憲制議開会4月19日まで延期。 |

| 19日 | 憲制議,4月23日まで開会延期。 |

| 20日 | 首相,インドネシア訪問(~27日)。23日に習近平中国国家主席と会見。26日急きょ帰国。 |

| 20日 | 3党,合意部分から憲法草案作成開始を承認。 |

| 20日 | 中西部の豚インフルで死者24人以上。 |

| 23日 | 議長,4月30日票決公表。 |

| 24日 | 30党,スト中止後の初会合で闘争方針再検討部会設置確認。 |

| 25日 | ゴルカ郡を震源とするM7.8の大地震発生。 |

| 29日 | 国連,4.22億㌦の緊急支援要請。 |

| 5月 | |

| 1日 | 国連と欧州連合,ネパール緊急救援を国際社会に訴え。 |

| 6日 | 政府,救助から救援段階に移行し物資よりも現金の支援要請。 |

| 7日 | 30党,震災対応で中央から地方末端にわたる全政党機関の設置要請。 |

| 9日 | 4元首相,挙国一致政府設立呼掛け。 |

| 9日 | 立法議,27項目の復興対策承認。 |

| 12日 | シンドゥパールチョクとドルカ郡境を震源とするM7.3の大規模余震発生。 |

| 13日 | 立法議,復興特別委員会設置。 |

| 13日 | 議長,立法議員に対する救援物資のテント優先配布中止を政府に要請。 |

| 15日 | 政府,震災復興ニーズ調査開始。 |

| 17日 | 連立与党,挙国一致政府樹立で合意。 |

| 20日 | 復興特別委員会,郡と村段階に全政党機関の設置を政府に指示。 |

| 21日 | 政府,復興支援調整会議設置。 |

| 22日 | 復興特別委員会,被災郡調査結果に基づき集団移転含む復興策を政府に提示。 |

| 24日 | 院外33党,首相に21項目要望書提出。 |

| 26日 | デウバNU議員,挙国一致政府の必要性再強調。 |

| 28日 | 憲制議,第2回憲法制定期限超過。 |

| 29日 | CPN-UMLとUCPN-M,政権交代で一致。 |

| 30日 | NC,政権交代は憲法制定後と反論。 |

| 31日 | 3党,憲法争点解消と挙国一致政府樹立の一括推進で原則合意。 |

| 6月 | |

| 1日 | 3党,1カ月内の憲法制定で合意。 |

| 3日 | 国家計画委員会,首相指揮の国家再建復興実施委員会設置を政府に要請。 |

| 4日 | 議長,憲制議開会4日延期。 |

| 6日 | 3党,30党と連邦制協議。 |

| 8日 | 3党とMJFD,16項目合意。 |

| 8日 | 潘基文国連事務総長,16項目合意称賛。 |

| 9日 | 首相,憲法制定後辞職表明。 |

| 9日 | CPN-UML,挙国一致内閣樹立呼掛け。 |

| 9日 | 30党,UCPN-M支持派と反対派に分裂して集会開催。 |

| 14日 | UDMF,16項目合意反対デモ。 |

| 15日 | マデシ人権フォーラム(ネパール)と連邦社会主義党とカースト包摂国民党,連邦社会主義フォーラム(ネパール)(FSF-N)結成。 |

| 19日 | 最高裁,16項目合意差止め仮処分。 |

| 25日 | 政府,ネパール復興国際会議開催。 |

| 28日 | 起草委員会,憲法草案承認。 |

| 29日 | 起草委員会,憲政議に憲法草案提出。 |

| 30日 | 憲制議,憲法草案上程。 |

| 7月 | |

| 1日 | 憲制議,議員に憲法草案配布。 |

| 2日 | 憲制議,憲法草案審議期間短縮決議。 |

| 3日 | UCPN-M議長,党議員団に憲法草案承認の経過説明。 |

| 4日 | 3党,8月5日までの憲法制定で合意。 |

| 5日 | 原住民憲制議員60人,憲制議に53項目の憲法草案改正要望書提出。 |

| 7日 | 憲制議,憲法草案承認。 |

| 8日 | 大統領,年次政策文書公表。 |

| 9日 | 憲制議,憲法草案公表し15日間の憲法法案策定作業日程承認。 |

| 9日 | UDMF,7月11~14日の憲法草案反対行動計画公表。 |

| 14日 | 政府,8194.7億ルピーの2015/16年度予算案を立法議上程。 |

| 14日 | UCPN-M議長,訪印(~20日)。 |

| 20日 | 憲制議,全国で公聴会開催(~21日)。 |

| 27日 | 憲制議,公聴会の結果取りまとめ。 |

| 27日 | 3党,憲法法案から「世俗国家」の用語削除で合意。 |

| 29日 | 憲制議,公聴会の意見反映した合意委員会報告4日以内提出指示。 |

| 30日 | 合意委員会,憲制議の指示で連邦区割案見直しのため特別タスクフォース設置。 |

| 31日 | デウバNC議員,訪印(~8月3日)。 |

| 8月 | |

| 1日 | UDMFと少数民族政党,憲法草案反対行動計画公表。 |

| 3日 | FSF-N,憲法草案反対共同行動公表。 |

| 8日 | 合意委員会特別タスクフォース,連邦6州案への見直し結果を合意委員会に報告。 |

| 9日 | 合意委員会,憲法草案修正意見報告書を憲制議に提出。 |

| 12日 | 憲制議,憲法草案修正意見報告書承認し起草委員会に憲法法案作成指示。 |

| 18日 | UDMF,無期限スト突入。 |

| 21日 | 3党,連邦7州案への再見直し合意。 |

| 21日 | MJFD,3党との協力関係解消。 |

| 23日 | 憲制議, 憲法法案上程。 |

| 24日 | タルー自治州要求デモ隊と治安部隊,カイラーリ郡で衝突し死者9人,負傷者多数。 |

| 30日 | 憲制議,憲法法案審議終了。改正動議提出期限6日間設定。 |

| 9月 | |

| 2日 | MJFD,3党に憲法法案の連邦区割案の見直し要求。 |

| 5日 | 憲制議,憲法法案の改正動議提出期限終了。 |

| 11日 | 大統領,議長に文書で票決延期要請。 |

| 12日 | 大統領,首相に憲法法案票決延期と反対勢力との協議継続要請。 |

| 13日 | 憲制議,憲法法案逐条採決開始。 |

| 15日 | 首相,大統領に憲法公布日を通知し公表式出席要請。 |

| 16日 | 憲制議,憲法法案と同改正案可決。 |

| 18日 | ジャイシンカール・インド外務次官,モディ・インド首相特使として来訪(~19日)。 |

| 18日 | 憲制議員,憲法文書に署名(合計537人)。 |

| 20日 | 大統領,「ネパール憲法2015」制定公表。 |

| 20日 | 憲制議,新憲法制定されたため解散。 |

| 21日 | インド外相,タライ暴動に懸念表明。 |

| 21日 | インド,非公式物流規制開始。 |

| 22日 | 3党,党首会談で緊急対応策協議。 |

| 22日 | 立法議22党,物流規制に対抗決意表明。 |

| 23日 | 首相,国連総会出席中止。 |

| 24日 | 政府,燃料危機対策で3委員会設置。 |

| 26日 | バッタライ元首相,UCPN-M離党し立法議員辞職。 |

| 27日 | 超党派女性議員連盟,憲法改正39項目要望書作成。 |

| 28日 | 3党,対UDMF協議団設置。 |

| 10月 | |

| 2日 | 首相,大統領に立法議政党の合意による首相選出要請。 |

| 3日 | UDMF,対政府・3党協議団設置。 |

| 5日 | 政府とUDMF,憲法改正公式協議開始。 |

| 7日 | 政府,立法議に憲法改正法案提出。 |

| 8日 | FSF-N議長,憲法改正法案拒否し闘争継続表明。 |

| 8日 | 3党,首相候補者選出で合意に達せず。 |

| 9日 | 政府,外相代表の対インド交渉委員会設置。 |

| 11日 | 立法議,オリCPN-UML委員長を首相に選出。 |

| 12日 | 首相,閣僚8人を任命。 |

| 15日 | 連立与党,高級レベル政治調整委員会(HLPCC,委員長はUCPN-M議長)設置。 |

| 16日 | 立法議,オンサリ・ガルチ・マガール前憲制議副議長を議長に選出。 |

| 17日 | タパ外相,インド訪問(~19日)。 |

| 18日 | オリ首相,閣僚8人を任命。 |

| 19日 | 政府,対UDMF拡大協議団設置。 |

| 21日 | 政府とUDMF,憲法改正を協議。 |

| 28日 | 立法議,ビダヤ・デヴィ・バンダリCPN-UML副委員長を大統領に選出。 |

| 28日 | ネパール石油公社,北京で中国国営石油公社と石油輸入合意覚書署名。 |

| 29日 | インド石油公社,ネパールへの石油製品通関量一時的増加。 |

| 11月 | |

| 1日 | NOC,初の中国石油輸送車3台到着。 |

| 2日 | オリ首相とモディ・インド首相,ビルガンジでマデシ勢力と治安当局との衝突に巻き込まれたインド人死亡事件で電話会談。 |

| 3日 | UCPN-M,バッタライ新勢力移籍希望党員45人離党申請で,うち5人を4日除名処分。 |

| 5日 | オリ首相,閣僚7人を任命。 |

| 9日 | 内閣,物流規制中止要請特別決議を外交ルート通じてインドに送致。 |

| 9日 | オリ首相,閣僚4人を任命。 |

| 15日 | オリ首相,インドの非公式物流規制で人道的危機に直面とテレビ演説で訴え。 |

| 21日 | 潘基文国連事務総長,ネパール・インド国境物流規制排除を全関係者に訴え。 |

| 23日 | UDMFと治安部隊,サプタリ郡下で衝突し死者3人負傷者多数。 |

| 24日 | 政府,「経済情勢と対策」白書公表。 |

| 25日 | 政府,24日のスンサリ郡下インド国境警備隊領内侵犯と無差別発砲によるネパール人4人の負傷事件でインドに特別抗議。 |

| 30日 | 与野党とUDMF,3者協議で就任後初出席のオリ首相の誠意なく成果なし。 |

| 30日 | 市民団体,首都でインドの非公式物流規制反対手つなぎデモ。 |

| 12月 | |

| 1日 | タパ外相,インド訪問(~3日)。 |

| 7日 | 政府,「人民の間の人民の憲法」キャンペーン(1カ月間)開始。 |

| 15日 | 政府,憲法改正法案と復興庁設置法案を立法議に提出。 |

| 16日 | 立法議,復興庁設置法案可決成立。 |

| 16日 | 政府,バンダリ大統領参詣ヒンドゥー教寺院浄化儀礼を実行したマデシ青年を非難。 |

| 21日 | 政府,UDMFに連邦再区割り見直し含む3項目提案示し闘争中止呼掛け。 |

| 21日 | インド政府,ネパール政府の対応案歓迎。 |

| 21日 | ラエ駐ネパール・インド大使,タライ危機への政府対応案につきUDMFの意見聴取。 |

| 22日 | UDMF,政府3項目提案正式拒否。 |

| 23日 | 政府,立法議に憲法改正法案(改定版)提出。 |

| 24日 | オリ首相,閣僚10人を任命。 |

| 24日 | タパ外相,訪中(~29日)。25日,王毅中国国務院外交部長と長期石油輸入協定署名。 |

| 30日 | UDMF,ダヌシャ郡下で28日からの治安部隊との衝突で負傷者100人以上。 |

| 31日 | 政府,再開立法議の憲法改正法案審議でUDMFの修正動議受入表明。 |