2018 Volume 2018 Pages 309-336

2018 Volume 2018 Pages 309-336

5月にマラウィ市で始まったイスラーム過激派武装勢力との闘いは,ミンダナオに即刻布かれた戒厳令下で5カ月間続いた。市内の多くの建物が破壊され,住民約35万人が避難し,戦闘による死者は1100人を超えた。その後も安全保障上の脅威が残っているとして,戒厳令は2018年末まで延長された。

ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の支持率は高い。だが政権人事は不安定で,閣僚5人が議会の任命委員会の承認を得られず退任し,ほかにも複数の閣僚や政府高官がドゥテルテ大統領により解任された。議会は大統領寄りの議員が圧倒的多数を占めるものの,政策遂行に欠かせない重要法案の成立は遅い。政権発足直後から続く強硬な「麻薬撲滅戦争」は,死者がさらに増加した。悪質な警察官による事件や大規模な密輸事件も明らかになり,国内外から非難が高まっている。反政府勢力との関係では,モロ・イスラーム解放戦線(MILF)との和平プロセスが一歩前進し,バンサモロ基本法案が再提出された。共産主義勢力との和平交渉は年内に2回実施されたものの,新人民軍(NPA)による止むことない暴力行為に激怒したドゥテルテ大統領が,交渉中断を宣告した。

経済は好調を維持し,実質GDP成長率は6.7%であった。ドゥテルテ政権の目標を定めた「フィリピン開発計画2017-2022」が発表され,大規模なインフラ整備を軸とする経済政策が明らかにされた。ただし,そのためには巨額の財源が必要で,約20年ぶりとなる包括的税制改革に着手した。

対外関係では,1年を通してASEAN首脳会議や閣僚会議をはじめとする一連の会議を開催し,ASEAN議長国としての責務を果たした。二国間関係では,中国やロシアと融和的な関係を築き,日本とは友好関係を維持している。アメリカとは,マラウィ市におけるイスラーム過激派との戦闘で貴重な軍事支援を受け,同盟関係が健在であることを示した。

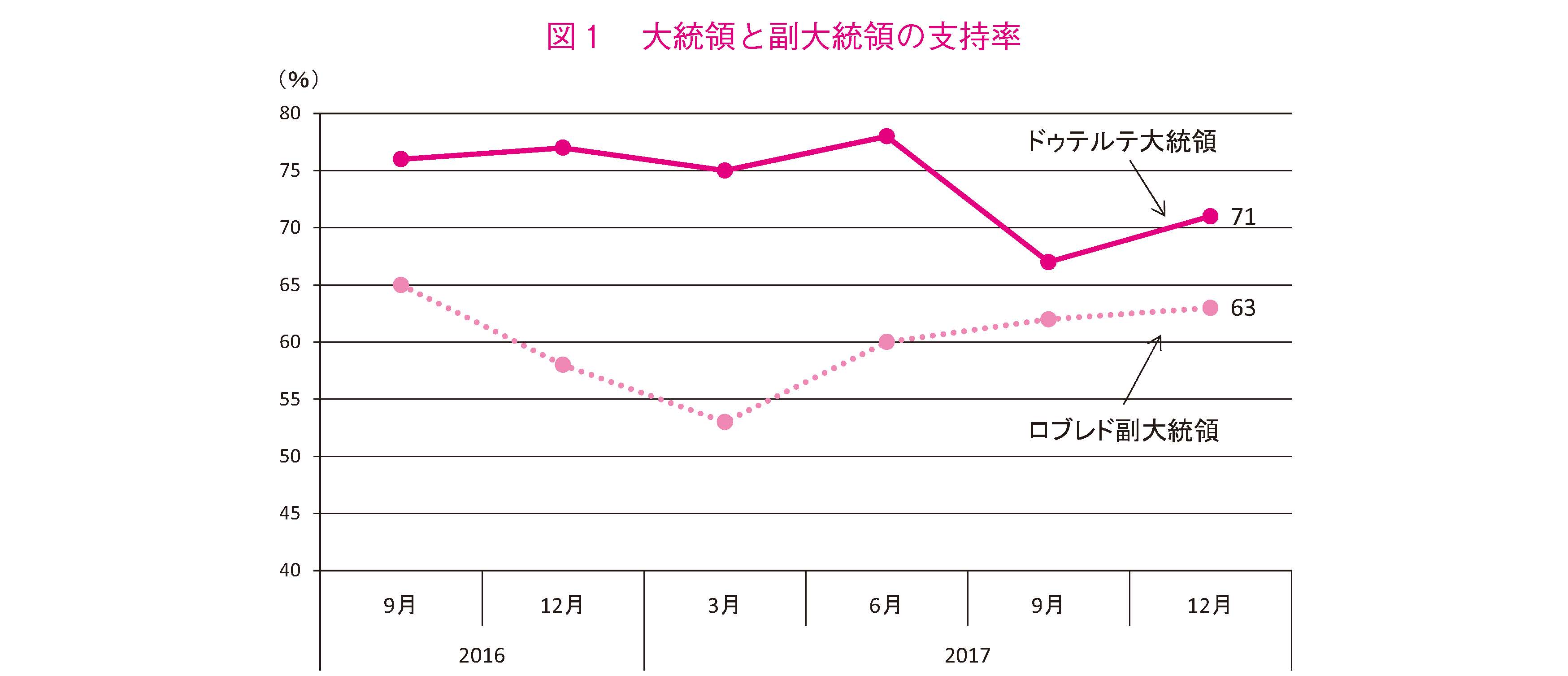

ドゥテルテ大統領の支持率は高く,70%超をほぼ維持している(図1)。しばしば暴言を吐く姿は相変わらずで,就任早々に開始した強硬な違法薬物取り締まりには国内外から非難もあるが,ひるむことなく進めている。また,自ら任命した閣僚や政府高官であっても,汚職や不正の疑いや過剰な海外出張等で職務遂行能力に欠けると判断した場合には解任するなど,強気な姿勢も貫いている。ミンダナオのマラウィ市では,IS(「イスラーム国」)に忠誠を誓う過激派武装勢力と激しい戦闘になったが,約5カ月後に鎮圧した。経済は好調かつ安定しており,かつてない大規模なインフラ整備を進めようと日本や中国から経済支援を取り付けている。こうしたさまざまな情勢が,ドゥテルテ大統領の支持につながっているものと考えられる。

(出所)Social Weather Stations(http://www.sws.org.ph/)資料より作成。

一方で,ドゥテルテ政権の人事は不安定である。2017年は閣僚5人が議会の任命委員会の承認を得られず退任し,ほかに2人が大統領に促される形で辞任した。大統領が任命する閣僚や一部の政府高官は,1987年憲法の規定により,最終的に上下両院議員25人で構成される任命委員会の承認を得なければならず,それまでは代行という立場で事実上職務にあたる。現在の政治体制になってから,これまでに閣僚の任命が否認された例は1993年の財務長官1件のみで,今回,5人もの閣僚が否認されるというのは異例の事態である。

1人目はペルフェクト・ヤサイ外務長官で,1986年にアメリカ国籍を一時取得していたにも関わらず,「アメリカ国籍を保持したことは一度もない」という虚偽証言を理由に3月,否認された。

2人目はレジナ・ロペス環境天然資源長官で,能力不足を理由に5月,否認された。ロペス長官は2月,環境保護を目的として,操業中の鉱区41件のうち23件の閉鎖と5件の停止命令を出し,その後も発掘中の案件を含む鉱産物分与協定75件の破棄命令を出していた。さらに4月,露天掘り鉱山の禁止命令も出しており,鉱業界からは一連の命令が客観性のない一方的な判断だとして強い反発を招いていた。任命委員会では,ロペス長官の環境保護への強い信念に対する支持票もあったようだが,業界の反発に従った否認票が勝り,退任に追い込まれた。

3人目は8月にジュディ・タギワロ社会福祉開発長官が,4人目は9月にラファエル・マリアノ農地改革長官が否認された。両者ともフィリピン共産党(CPP)推薦による就任であった。タギワロ社会福祉開発長官は,ドゥテルテ政権の税制改革案の一部について貧困層に不利であると反対したことや,貧困家庭を対象とした条件付き現金給付の給付先を誘導したい一部議員らの介入に応じなかったことなどが議員の反発を招いたとされている。マリアノ農地改革長官は,4月にダバオ市内で発生した新人民軍(NPA)や過激農民らによるバナナ輸出会社に対する破壊行為と占拠事件への関与が強く疑われた。両者ともその就任経緯から,CPPやNPAを利する行為があったのではないかという疑惑を最後まで拭えなかった。

5人目は10月,パウリン・ウビアル保健長官で,否認理由は未公表だが,職権乱用が背景にあると見られている。以上のような閣僚の否認は,とりわけ既得権益を大きく脅かすような政策の進め方に,議会が必ずしも黙っていないことを示したとも言えよう。

そのほか,4月にイスマエル・スエノ内務自治長官が,9月にロドルフォ・サラリマ情報通信技術長官が辞任した。いずれも不正疑惑による事実上の解任とみられる。閣僚以外の政府高官や大統領側近も,汚職や不正疑惑,それに過剰な海外出張による職務怠慢などによって多数解任された。例えば,8月に関税局長が,10月にエネルギー規制委員長が,11月に危険薬物委員会委員長が,そして12月に大統領都市貧困委員会委員長が政権を去った。また,理由は不明だが,大統領スポークスパーソンも11月に解任された。こうした解任劇は,ドゥテルテ大統領の古くからの知人や友人に対しても容赦なく行われている。なお,空席となった一部のポストでは後任指名が遅れたり,国軍・警察出身者の多用や他のポストからの横滑りが散見されたりするなど,ドゥテルテ大統領の人脈の狭さや行政執行の遅れが懸念される。

法案審議は総じて緩慢議会では,上下両院議長をドゥテルテ大統領と政党を同じくする議員が務め,連立や個人的な意向をもとに,大統領寄りの姿勢を示す議員が圧倒的な「多数派」(majority)を構成している。上院では2月,自由党所属のライラ・デリマ上院議員逮捕事件(後述)を機に多数派と「少数派」(minority)の構成が変わり,それまで多数派に属していた自由党陣営の議員5人が追い出されるような形で少数派となった。そもそも彼らがドゥテルテ政権の政策に批判的であったことも背景にある。それでも新たな少数派は上院議員23人中6人で,数的影響力はない。下院でも9月,左派系閣僚2人の退任や共産主義勢力との和平交渉中断を受けて,左派系議員7人が多数派から離脱したが,こちらも数的影響力はない。

このように議会は政権に有利な状況であるものの,大統領の意向を汲んで法案審議を進めることの多い下院はともかく,上院は派閥の縛りが緩く,法案審議が遅い。そこでドゥテルテ大統領は1月,政権側と議会の意思疎通を図る目的で,大統領・閣僚・上下両院の代表らで構成される立法行政開発諮問会議(LEDAC)を約5年半ぶりに開催した。その後も同会議を2回開催し,第17議会中(2016~2019年)に成立させたい優先法案28件を抽出した。そのうち,2017年内に可決・成立したのは税制改革(第1弾)と高等教育無償化の2件のみである。2018年度予算法案も遅れて優先法案扱いになり,年内に成立した。なお,優先法案以外で可決・成立した法案は多数存在する。

ドゥテルテ大統領が選挙期間中から公言していた死刑制度復活と刑事罰対象の年齢を15歳から9歳に引き下げる少年法改正は,ともに優先法案に指定されておらず,進展の見込みは低い。都市部の交通渋滞解消のために大統領に非常大権を付与する法案は,優先法案に指定されているものの,ドゥテルテ大統領の関心がそれほど高くなく審議が停滞している。そのほか,連邦制移行やバンサモロ基本法案(後述)は,議論が広範囲に及びかつ利害関係が複雑で,特に前者は憲法改正を伴うことから,審議に時間を要することが予想される。議会は多数派が一大勢力であるが,前述した閣僚の認否も含め,必ずしもドゥテルテ大統領の思惑どおりにすべてが進展しているわけではない。各議員は個人的利害と大統領の意向を汲むことから得られる利益を図りつつ,判断しているものと思われる。

批判勢力を露骨にけん制後述する違法薬物取り締まりやミンダナオ戒厳令布告など,強権的手法に対する批判が高まるにつれ,ドゥテルテ陣営は政権運営を阻むとみなした相手を露骨にけん制するようになった。その最たる例が,ライラ・デリマ上院議員の逮捕である。2月,デリマ上院議員はアキノ前政権の司法長官時代に違法薬物密売に関与した疑いで警察に逮捕された。彼女はドゥテルテ批判の急先鋒にいた人物で,2016年5月の上院選挙で初当選してからは強硬な違法薬物取り締まりを一貫して非難し,ドゥテルテのダバオ市長時代にまで遡ってその手法の非合法性を追及していた。今回の自身の逮捕については,その不当性を主張して逮捕状取り消しを最高裁に訴えたが否決された。ただその間,訴訟を起こした司法省が罪状を修正するなど司法手続きが迷走し,公判は年内に開かれていない。こうした強引ともいえるデリマ上院議員の逮捕につき,「政治的ハラスメントだ」という指摘もある。また,欧州議会が彼女の釈放を求める決議を採択するなど,国内外から強い批判の声が上がっている。

ほかにも,批判勢力に対するけん制行為は,アキノ前大統領によって任命され,その影響下にあると判断された政府要人を標的にしたものが多い。たとえば選挙委員長,最高裁長官,オンブズマン,それにアキノ陣営に属する副大統領に対する弾劾の脅しなどである。「彼らがその立場を利用して政権の信用を失墜させる動きに加担している」というのが,ドゥテルテ陣営の見解である。

これらのうち,アンドレ・バウティスタ選挙委員長に対する弾劾発議は,本人が辞任したことで終結した。マリア・ルーデス・セレノ最高裁長官に対する弾劾発議は,下院の司法委員会に付された。弾劾理由は公金の不正使用や過去の不適正な資産報告などであるが,最高裁長官はこれまでたびたびドゥテルテ大統領の言動に対して批判的な発言をしており,それが大統領の怒りを買ったことが今回の動きの背景にある。また,フィリピンの裁判所は審理が遅いうえ,行政訴訟に関しては差し止め仮処分命令を出して執行を停止させることが多い。政策遂行の邪魔をしないよう,政権が司法全体に圧力をかけているという見方もある。ドゥテルテ大統領寄りの議員が圧倒的多数を占める下院では,同発議の可決に必要な3分の1の支持を得られる公算が高く,可決されれば2018年半ばにも上院で弾劾裁判が始まる。

他方で,少数派議員がドゥテルテ大統領に対する弾劾発議を提出するという動きもあったが,下院の司法委員会が即刻棄却した。こうして軽々しく政府要人に対する弾劾の脅しが相次いだため,議会の法案審議が停滞することにビジネス界が憂慮を示した。

そのほか,強硬な違法薬物取り締まりを非難する人権委員会に対して,下院が2018年度予算をわずか1000ペソのみ提案するという出来事もあった。最終的には市民や上院からの強い反発を受けて予算を復活させたが,本来の機能を果たしていないという理由で,エネルギー規制委員会と国家先住民委員会にも同様の扱いをしており,「脅し」のような方法で服従させようとする一幕もあった。ほかにもドゥテルテ大統領による,政権に批判的なマスメディアに対する圧力や,治安保全のために「革命政府を樹立する」という発言があった。フィリピンの民主主義や憲政が脅かされつつあることに危機感を示す意見も出はじめている。

強硬な違法薬物取り締まり続くドゥテルテ大統領が就任直後から取り組んでいる「麻薬撲滅戦争」は,引き続き物議をかもした。国家警察と麻薬取締庁(PDEA)による報告では,2016年7月1日から2017年12月27日までに麻薬取締捜査は8万683件実施され,逮捕者は11万9023人,摘発・捜査中の容疑者死亡は3968人,押収された覚せい剤は2560キログラム(131億ペソ相当)と発表されている。その一方で,捜査中の容疑者死亡も含め,これまで1万6000人超が殺害されたという報道もある。

麻薬絡みの事件は日々起きているが,悪質な警察官による不祥事も相次いだ。2016年10月に発生した韓国人実業家誘拐殺害事件は,麻薬取引の疑いをかけられた実業家がパンパンガ州アンヘレス市の自宅から国家警察・違法薬物撲滅班(AIDG)の隊員らによって誘拐され,首都圏の国家警察本部敷地内で殺害されたのちに荼毘に付されていたことが明らかになった。4月には,マニラ市警察署内の狭い隠し部屋に容疑者ら男女12人が違法に拘束されていることが,人権委員会による強制捜査で発覚した。7月末には,容疑をかけられていたミサミス・オクシデンタル州オサミス市の市長と居合わせた親族や関係者少なくとも15人が,警察の摘発・捜査中に射殺された。そして8月には,首都圏のカロオカン市警察署管内で10代の青年が立て続けに2人,残忍な方法で殺害された。そのうちの1人については,目撃証言などから警察官の関与が明らかになっている。

韓国人実業家殺害事件の詳細が明らかになった際は,「警察は芯まで腐っている」としてドゥテルテ大統領が警察を捜査から一時的に外し,PDEA主導による取り締まりを指示した。ただ予算や人数が圧倒的に少ないPDEAでは効果的な取り締まりができるはずもなく,3月には警察を復帰させた。ところが,その後も数々の不祥事が発覚したため,ドゥテルテ大統領は再度10月に警察を取り締まりから外したが,12月には再び復帰させた。この間,国家警察側は組織内の粛正を進めようとAIDGを解散し,多数存在するとされる悪質な警察官の処分を約束した。また,複数の不祥事が発覚したカロオカン市警察署のほぼすべての隊員約1100人を一時的に解任し,再訓練させるという措置もとった。

覚せい剤の密輸が大規模に行われていることも明らかになった。5月,麻薬取締庁と関税局,国家捜査局の捜査官らが首都圏のバレンズエラ市内の倉庫で約604キログラム(64億ペソ相当)の覚せい剤の密輸を摘発・押収した。フィリピン史上最大の密輸摘発ともされる同事件には,関税局職員,税関ブローカー,荷受人や輸入者,倉庫管理者などが複数関与しており,その後の証言によって彼らの国籍が中国,台湾,フィリピンにまたがること,2016年から数回にわたって実施されていたこと,そして関税局の一部職員やブローカーらが賄賂と引き換えに貨物の通関に便宜を図ってきたことなどが明らかにされた。こうした組織的な密輸はテクニカル・スマグリングと呼ばれ,歴代政権も長らく根絶できないでいる。今回の事件では,収賄容疑のある関税局幹部数人が辞任した。また,11月には税関ブローカーなどの関係者少なくとも9人が首都圏のバレンズエラ市地裁に起訴されたが,同地裁はマニラ市で発生した事件のため管轄外だと棄却し,2018年1月,司法省によってマニラ市地裁に再起訴された。違法薬物取り締まりや密輸捜査は,強硬に実施すればするほど,その実態と深刻さが明らかになりつつある。そのうえ,捜査の甘さや司法手続きの遅さから,関係者を厳罰に処すことができるかは不透明で,解決の糸口が見えずにいる。

なお,強硬な取り締まりに関する非難は国内外で高まっている。国際人権団体であるヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナル,それに国連人権理事会,国連人権高等弁務官,欧州議会などは,強い言葉でドゥテルテ政権を非難した。国内では人権委員会や人権団体に加えてカトリック教会も批判を強め,上院でも大統領寄りとされる多数派の議員が「超法規的殺人」に対する非難決議を採択した。知識人をはじめとする市民も広く集結し,ドゥテルテ大統領の強権的な手法を批判する動きも高まった。

マラウィ市でイスラーム過激派と戦闘に5月23日,ドゥテルテ大統領は訪問先のロシアからミンダナオ全域に戒厳令を布告した。同日午後,国軍・警察合同部隊がイスラーム過激派武装勢力であるアブサヤフ幹部のイスニロン・ハピロンを逮捕するため,ラナオ・デル・スル州マラウィ市内の潜伏先とみられる場所に急襲したところ,同じくIS(「イスラーム国」)に忠誠を誓い,アブサヤフと行動を共にしていたマウテ・グループが参戦して激しい戦闘になった。そのまま彼らは一般市民を人質にして市内の建物を占拠・破壊しはじめたため,事態の深刻さを認識したドゥテルテ大統領が戒厳令布告に踏み切った。折しも国防長官,国軍参謀総長,国家警察長官の治安担当者トップは揃ってドゥテルテ大統領と共にロシア訪問中で,事件発生時に本国を不在にしていた。なお,イスニロン・ハピロンはアブサヤフ一派の指導者で,報道によるとISが東南アジアを拠点とするカリフ国のアミール(司令官)の1人として承認している。アメリカはそのハピロン逮捕のため,情報提供に500万ドルの懸賞金をかけていた。

国軍は当初,数週間で事態を鎮圧できるとみていたが,実際にはハピロンやマウテ・グループを率いるマウテ兄弟を射殺する10月末まで約5カ月間,戦闘が続いた。最終的な死者は1131人で,うち武装戦闘員919人,国軍兵士や警察官165人,民間人47人と報道されている。ほかに市民約1780人が一時的に人質として捕らえられ,35万人以上が避難した。また,空爆でモスクをはじめとする多くの建造物が破壊され,復旧・復興には数百億ペソがかかると見積もられている。

ラナオ・デル・スル州はムスリム・ミンダナオ自治地域内にあり,中央政府とモロ・イスラーム解放戦線(MILF)が合意したバンサモロ自治地域(後述)に含まれる予定である。そのMILFは,過激思想に傾斜するマウテ・グループとは初めから一線を引いており,マラウィ市占拠を企む彼らの動きにいっさい同調していない。ただし,同市にもMILFの影響が及ぶことから,戦闘開始後の5月末,ドゥテルテ大統領はMILFのムラド・イブラヒム議長と会談し,市内に取り残された市民の避難経路や物資輸送ルート確保のために協働で平和回廊(peace corridor)を設置することに合意した。

今回の事件を未然に防げず,戦闘が長引いた背景にはいくつかの要因が指摘されている。第1に,国軍が市街戦に不慣れであった。これまでは森林が生い茂るなかでの戦闘が多かったため,市街戦を想定した装備も不十分であった。マラウィ市内の建物の地下室やトンネル,市街の小道などが国軍の移動や作戦を阻んだ。他方で,武装勢力側は民家に押し入って食料品や物資を強奪し,人質にした市民をも巻き込んで戦闘を長引かせた。なお装備に関しては,戦闘開始後にアメリカやオーストラリアなどから軍事支援を受けた。

第2に,治安当局が,マラウィ市内に潜伏していたアブサヤフ一派やマウテ・グループの規模や能力を過小評価していたことである。戦闘中に彼らの隠れ家から多額の現金や小切手が発見され,多数の銃器や麻薬も押収された。マウテ・グループは親族や同調者の協力を得つつ,時間をかけて戦闘準備をしていたようである。治安当局は武装勢力によるマラウィ市占拠計画や武器運搬などの諜報を入手していたようだが,事態の深刻さを適正に分析かつ評価できなかった。

第3に,フィリピン国内におけるISの影響の過小評価である。戦闘中,外国人戦闘員の目撃情報があり,死亡者には複数のマレーシア人やインドネシア人をはじめ,チェンチェン人やイエメン人も含まれることが確認された。アブサヤフやマウテ・グループが,SNSを通じて国内外から広く戦闘員をリクルートしていたことも確認されている。彼らはもはやローカルな武装勢力ではなく,世界的に広がる過激思想に乗じて部族や民族の枠を超えて結集するようになっている。

10月末の戦闘終結宣言後も,国軍は残る武装戦闘員らの掃討作戦を継続し,分散した彼らの動きを警戒している。その対象には,同じくISに忠誠を誓う武装勢力,バンサモロ・イスラミック自由戦士(BIFF)なども含まれている。なお,ミンダナオに布かれた戒厳令は,安全保障上の脅威が継続していることを理由に,2018年12月31日まで延長された。

バンサモロ基本法案提出アキノ前政権の終盤より停滞していたMILFとの和平プロセスは,2月にドゥテルテ大統領がバンサモロ移行委員会の委員21人を新たに任命したことで再び動き出した。MILF推薦者11人と政府推薦者10人(うちモロ民族解放戦線[MNLF]の3人含む)からなる同委員会は7月,2014年「バンサモロ包括合意」に基づき自治地域のあり方を規定するバンサモロ基本法案(改正案)を政府に提出した。同法案は8月に議会に上程されたが,審議は2018年に持ち越された。

ドゥテルテ大統領は自らがミンダナオ出身ということもあり,和平構築に前向きである。9月にはバンサモロ基本法案を緊急優先法案に追加指定し,迅速な成立を議会に促した。しかし,ドゥテルテ政権は平行して連邦制移行も唱えており,和平構築の具体的な進め方は不透明である。また,法案のいくつかの条文が憲法に抵触するか否かをめぐって議論が分かれている。大統領制である国家の中に議院内閣制の自治地域を設立することの是非や,中央政府とバンサモロ政府との間における権限配分のあり方などが論点になっている。加えて,議会にはほかにも複数の関連法案が提出されているため,調整が必要になっている。バンサモロ政府の財政規律や政治職の世襲化による弊害などが懸念事項として指摘されている。

MILF側は,過激思想の拡大やマラウィ市で起きたような武装蜂起を繰り返さないためにも,イスラーム住民に広く受け入れられる法案の早期の可決・成立と,それに基づくバンサモロ自治地域設立を強く望んでいる。政府側も,2018年内に法案の可決・成立と自治地域設立のための住民投票を実施したいとしている。

共産主義勢力との交渉中断ドゥテルテ政権は共産主義勢力の統括組織である民族民主戦線(NDF)との和平交渉を再開し,2016年には2回の正式交渉を実施していた。2017年もノルウェーの仲介により1月と4月に正式交渉が実施されたが,その後は中断した。

2017年1月にイタリア・ローマで第3回和平交渉を実施したが,期待されていた停戦合意には至らなかった。交渉期間中にもかかわらず,国内ではフィリピン共産党(CPP)の軍事部門である新人民軍(NPA)によって国軍兵士襲撃殺害事件が連続して発生したため,憤慨したドゥテルテ大統領は2月初め,政府による一方的停戦破棄と和平交渉中止を発表した。同様にロレンサーナ国防長官も「彼らはテロリストである」と述べ,「全面戦争」を表明した。とはいえ,和平交渉中止がNDF側に正式に通告されたわけではなく,4月にオランダで第4回和平交渉が実施された。この時点で,農地改革のあり方や暫定停戦協定をめぐる条件等について折り合いがついたと報道されている。

そして5月末にも再びオランダで第5回和平交渉が実施される予定であったが,マラウィ市でイスラーム過激派掃討作戦に従事する国軍兵士への攻撃強化をCPPがNPAに指示したことから,反発した政府が交渉中止を通達した。その後もCPP/NPAによる暴力事件は止むことなく,公共施設の破壊活動や企業に対する恐喝,それに国軍兵士や警察官に対する襲撃・殺害などが散発したため,ドゥテルテ大統領は11月,交渉中断を正式に宣告した。そして12月にはCPPとNPAをテロ組織に指定する司法手続きが開始された。

和平交渉の先行きは不透明である。オランダに亡命している古参のNDF幹部は,フィリピン国内で活動するNPAを完全に掌握しきれていないとも報道されている。他方で,ドゥテルテ大統領は怒りに任せて交渉中止を示唆する発言を何度か繰り返しているが,それは共産主義勢力に対する「脅し」とも理解できよう。水面下では交渉団による接触が続けられている模様で,条件さえ整えば交渉再開もありえる。ただ国軍のCPP/NPAに対する嫌悪感は根強く,ドゥテルテ大統領も国軍の意向を汲みつつ対応することになると思われる。

2017年の実質国内総生産(GDP)成長率は6.7%であった。選挙特需があったとされる前年より0.2ポイント減速したが,好調を維持している。海外就労者の送金が反映される海外純要素所得の増加は5.6%で,実質国民総生産(GNI)成長率は6.5%であった。

支出別では,GDPの7割を占める個人消費が5.8%増,政府消費が7.3%増,固定資本形成が9.0%増で,いずれも前年より減速したが,輸出は19.2%増と加速した。個人消費と外需が経済成長に大きく寄与した。

産業別では,農林水産業が前年のマイナス成長から一転して3.9%増となり,鉱工業は7.2%増(うち製造業が8.6%増),サービス業が6.7%増であった。鉱工業とサービス業は前年よりわずかに減速し,その内訳を見ても減速した産業がほとんどだが,製造業が唯一,加速した。

財貿易は,輸出額が前年比9.5%増の629億ドル(速報値),輸入額が同10.2%増の927億ドル(同)であった。輸出では,約半分を占める電子製品が11.2%増となり,他の機械製品や輸送機器・部品なども増加した。輸入では,国内経済の好調を反映して,原材料や中間財が2桁の伸びを示した。なお,貿易赤字額は前年より11.5%増で298億ドルとなった。

貿易赤字の拡大が影響し,経常収支は前年に続き約25億ドルの赤字となった。経常赤字額は前年の約2倍である。これまでは,財貿易の赤字をサービス貿易の黒字と海外からの送金が補っていたが,近年は貿易赤字拡大のスピードが速くなっている(図2)。海外からの送金額は,前年比5.3%増の約313億ドルであった。

(出所)フィリピン中央銀行統計より作成。

国際収支統計による海外からの直接投資流入額は,前年比21.4%増の100億ドルであった。うち負債性資本は60億ドルで,親会社等からの資金流入が過半を占めた。再投資収益を除く,新たな株式資本流入額は前年比25.9%増の約33億ドルで,電力・ガスの14億ドルと製造業の11億ドルが大きかった。

2017年は通貨ペソがさらに下落した。2月には約10年ぶりとなる1ドル当たり50ペソ台で一日の取引を終えるようになり,その後は少し持ち直したものの,8月には51ペソ台にまで下げた。他の東南アジア諸国の通貨が年初来高めに推移するなかで,通貨ペソのみ下落基調にあった。貿易赤字の拡大や金融当局による政策金利据え置きなどが背景にあると考えられる。

消費者物価上昇率は年平均3.2%で,政府目標2~4%の範囲内であった。ただし,月別では3%を超える月が9回もあり,インフレ圧力が高まっている。燃料価格の上昇が電気料金や交通費などに影響し,ほかにも食品とアルコール飲料・タバコで上昇が目立った。通貨ペソの下落も影響していよう。

雇用面では完全失業率が5.7%,不完全就業率が16.1%であった。完全失業率は前年に比べて若干悪化し,約240万人であった。2017年内に出国した海外就労者数は未発表だが,2016年の人数が発表され,約211万人であった。そのうち地上職は167万人,船員等の海上職は44万人である。地上職は中東行きがもっとも多くて106万人,次いでアジア行きが49万人であった。

そのほか,フィリピン株価指数(PSEi)は通年で14回,最高値を更新し,2017年12月29日取引最終日に一時8640.04を記録した。同日の終値は8558.42で,2016年取引最終日の終値より25.1%上昇した。新規株式公開を実施した企業は4社で,業種はホームセンター,セメント,不動産開発,ロジスティクスである。

インフラ整備重視の経済開発ドゥテルテ政権は2月,「フィリピン開発計画2017-2022」を承認し,6月に公開した。同計画の特徴は,2016年10月に採択された2040年までの長期ビジョン「AmBisyon Natin 2040」の第一段階として位置づけられていることにある。これまで各政権が策定する開発計画は,任期6年間の目標を示したものにすぎず,長期的なビジョンをふまえたものではなかった。今回の計画は包摂的な経済成長を目指しており,全体的な内容は前政権までと大差ないが,経済活動の基盤となるインフラ整備をより重視し,高信頼社会と国際競争力のある知識経済を志向するという点に特色を見いだすことができる。

目標として挙げられている具体的な数値は,経済成長率が7~8%,失業率が3~5%,貧困率を2015年の21.6%から2022年に14%にまで引き下げること,租税負担率を2022年までにGDPの17.7%にすることなどである。そのほか,数値ではないが,政府や社会に対する信頼の向上,逆境に強い個人や強靭なコミュニティーの形成,イノベーションの推進なども目標に掲げている。

開発計画策定後,ドゥテルテ政権が大々的に取り組んでいるのがインフラ整備である。「ドゥテルテノミクス」とも呼ばれるその政策は4月に発表され,これまで政府資金や能力が不足していることを理由に遅れがちであったインフラ整備を,今後は加速させるというものである。そして「ビルド,ビルド,ビルド」(Build, Build, Build)というスローガンのもと,2022年までに約8兆4000億ペソを拠出し,「インフラ黄金時代の到来」を約束した。それに伴い,高速道路や鉄道,橋,空港,港湾建設など,全部で75案件が重点プロジェクトとして年末までにリストアップされている。各種報道等によれば,これらのうち16案件が2017年末までに実施に移されたようだが,ほぼすべて前政権から引き継いだ案件である。

課題もある。対象案件の迅速な確定と監督官庁の実施能力の向上,資金や技術者の確保,通行権の取得,関係諸機関の連携強化などが今後の進捗を左右すると指摘されている。これらのうち,資金繰りについては官民連携(PPP)の役割を重視していたアキノ前政権から方針転換し,一般歳出や政府開発援助(ODA)とPPPのハイブリッド方式を採用する。具体的には,デザインや建設は原則として一般歳出ないしODAで政府が実施し,運営と管理は民間に任せるというものである。PPPですべてを行うと入札や契約に時間を要し,途中で訴訟沙汰にもなるとさらに遅れるという判断からである。その結果,前政権ではPPPで実施予定であった案件の一部が政府主導に変更され,参画を予定していた民間企業からは不満も表明されている。ドゥテルテ政権は2022年までの資金配分を一般歳出が67%,PPPが18%,ODAを15%と想定し,包括的税制改革による税収増と日本や中国からの援助を前提にした資金繰りを模索している。

包括的税制改革に着手2017年の中央政府財政収支(現金ベース)は,収入が2兆4731億ペソ,支出が2兆8238億ペソで,約3506億ペソの赤字であった(GDP比2.4%)。ドゥテルテ政権が力を入れているインフラ整備の一般歳出からの支出は5688億ペソに達し,GDP比3.6%と推定されている。ちなみに,同比率が3%を超えたことは過去30年に2度しかない。今後はさらに支出額を増やし,2022年までにGDP比7%台にすることを目指している。

インフラ整備に加えて,今後は国公立の高等教育無償化や国軍・警察の増員と給与引き上げ,同じく国軍・警察の装備の近代化,それにマラウィ市の復興など,政府支出の増加が確実に見込まれる。財源確保のために税収増は必須で,ドゥテルテ政権は約20年ぶりとされる包括的税制改革に着手した。5つのパッケージからなる改革法案の第1弾が2017年12月に可決・成立し,2018年から施行されることになった。内容は,所得税の減税を付加価値税の適用除外の縮小や物品税の引き上げなどで補うものである。所得税は年収25万ペソ以下に対して非課税となった。遺産税も引き下げられ,贈与税とともに簡素化された。物品税の導入もしくは引き上げ対象となったのは,燃料となる石油製品や石炭,非金属鉱物,加糖飲料,タバコ,自動車などである。そのほか,印紙税やキャピタル・ゲイン税,外貨預金に対する税が引き上げられ,美容整形が新たな課税対象になった。

議会は大統領寄りの議員が圧倒的多数で政権に有利な構成であるが,税制に関する法案審議は上下両院で大きく揉め,最終的には財務省の素案からはかけ離れたものとなった。税収増の規模についても,財務省の当初見込みは1500億ペソ前後であったのに対し,新たな試算では施行1年目の2018年に少なくとも820億ペソとなり,財政運営に不透明さを残す。2018年には法人税引下げや優遇税制の見直しを軸とした改革第2弾が審議入りする予定で,そのゆくえが注目される。

政策金利は据え置き利上げ観測が高まるなか,フィリピン中央銀行(BSP)は政策金利である翌日物借入金利(逆現先レート)を,1年を通して3.0%に据え置いた。消費者物価上昇率が目標範囲の2~4%以内に収まる見込みであったことによる。

マネーサプライ(M3)の伸びは2017年末に前年比11.9%であった。また,商業銀行の国内民間向け融資残高の伸びは前年比18.8%で,うち法人向け融資が18.6%,個人向け融資が20.8%の伸びを示した。法人向け融資のうち,もっとも大きい2割を占める不動産事業が19.6%伸びた。サービス業に対する融資も大きく伸び,製造業に対しては12.2%の伸びにとどまった。個人向け融資は自動車ローンが44%を占め,2017年は25.9%の伸びであった。近年ではクレジットカードに対する融資も増え,個人向け融資残高の41%(前年比20.6%増)を占めるまでになっている。

2016年に約8100万ドルの巨額な資金洗浄がフィリピン国内のカジノと銀行を舞台に発生したことを受けて,2017年7月,資金洗浄防止法が修正された。それまで監視対象外であったカジノ(オンライン・カジノや船上カジノも含む)も,500万ペソ相当を超える現金取引については報告義務が課せられる。

そのほか,ドゥテルテ大統領の強い意向を反映し,海外就労者を主とする在外フィリピン人のための「在外フィリピン人銀行」(Overseas Filipino Bank)が新たに設立されることになった。フィリピン郵便公社の傘下にあったフィリピン郵便貯蓄銀行(PPSB)を,同じく国有のフィリピン土地銀行(LBP)の傘下に移して改名した。銀行の目的は,在外フィリピン人やその家族のための金融商品やサービスを提供し,送金サービスの質の向上と効率化を図ることとされているが,多額の送金を国内投資に有効に活用したいという政府の思惑も透けて見える。授権資本は10億ペソで,2018年1月にも営業を開始する。中東地域を中心に,海外に出張所を開設する計画もある。

ASEAN設立50周年という節目の年に,フィリピンは議長国の任にあたった。そのため,ASEAN首脳会議や同閣僚会議をはじめとする多数の会議が国内で開催された。もっとも注目された事案は,南シナ海領有権でASEANの一部諸国が争う中国との関係であろう。4月のASEAN首脳会議後の議長声明では,「一部の首脳によって懸念が表明されたことに留意する」としながらも,中国による埋め立てや軍事拠点化について直接言及されなかった。そして11月の議長声明では「懸念」の文言も消え,中国との関係改善に努めることが表明された。融和姿勢を貫くドゥテルテ大統領の意向も反映されたようで,中国に配慮する形となった。南シナ海における紛争防止を目指す「行動規範」に関しては,8月の外相会議で枠組みについて中国と合意しており,それをふまえた11月の首脳会議では,策定のための協議を開始することで合意した。そのほか,北朝鮮の核・ミサイル問題に関しては深刻な懸念を表明した。また,ASEAN域内の移住労働者の権利保護を確認した「移住労働者の権利保護と促進に関するASEANコンセンサス」を採択した。今後の行動計画のあり方や実効性にもよるが,労働者の送出国であるフィリピンにとっては歓迎する動きである。

なお,ドゥテルテ大統領は11月の首脳会議開会宣言において,イスラーム過激派を念頭においたテロリズム防止と国際安全保障の重要性や違法薬物撲滅における協力を呼び掛けた。海上を往来する海賊やテロリストの活動を抑制しようと,海上安全保障強化を目的とした合同パトロールを,インドネシアやマレーシアと共にボルネオ島沖で実施している。

中国とロシア二国間関係では,中国やロシアとさらに関係を深めようとする動きが目立った。ドゥテルテ大統領は5月,「一帯一路」国際フォーラムに出席するため中国を訪問し,習近平国家主席と会談した。南シナ海領有権問題について対話を開始することで合意し,「二国間協議メカニズム」と称した実務者協議を年に2回ほど実施することになった。1回目は5月に行われ,互いの立場や懸案事項を確認しあったようである。11月にはASEAN首脳会議とその関連会議に出席するため李克強首相がフィリピンを公式訪問した。中国首相の来訪は約10年ぶりである。経済協力面では,インフラ整備案件の確定に時間を要しているが,橋やダム建設,揚水型灌漑施設,国鉄PNR南部線などが有力な候補に挙げられている。そのほか,ドゥテルテ大統領の所属政党PDP-Labanが中国共産党と協力関係を構築する目的で幹部の交流があった。軍事面では,4月に中国艦船3隻が親善訪問としてダバオに入港した。中国艦船の来訪は2010年以来とされている。また,中国はフィリピン国軍と警察に対し,自動小銃3000丁や弾薬300万発,ライフルスコープ90台などを供与した。その一方で3月,ロレンサーナ国防長官が,ルソン島東方沖のベンハム隆起で,2016年後半に中国調査船の存在を確認していたことを明らかにした。中国の海洋進出に関して,フィリピン国防当局は時折懸念を示している。

同じく5月,ドゥテルテ大統領はロシアを訪問し,プーチン大統領と短時間であったが会談した。最終的に経済産業面を中心として約10件,8億ドルを超える協力合意を締結した。軍事面では2017年に3回,ロシア艦船が親善訪問としてマニラに寄港し,10月の来訪時にはカラシニコフ5000丁や弾薬100万発,ヘルメット5000個余りが供与された。なお,中国の場合と同様,PDP-Labanがロシアの政権与党である統一ロシアと協力関係を築くための交流を開始した。

日本とアメリカ日本とは友好的な関係が維持されている。1月に安倍首相が来訪し,政府開発援助や民間投資をあわせて5年間で約1兆円の支援が表明された。10月末にはドゥテルテ大統領が訪日して安倍首相と会談し,天皇皇后両陛下とも面会した。防衛協力も進み,海上自衛隊護衛艦の親善訪問や共同訓練参加,日本の海上自衛隊練習機2機の供与などがあった。経済協力面ではインフラ整備で複数の案件が確定し,マニラ地下鉄建設,洪水対策,首都圏の混雑緩和のためのバイパス道路プロジェクトなどが支援対象となる。日本はマラウィ市復興も支援する。

同盟国アメリカからは,マラウィ市における戦闘で,技術・諜報面の貴重な軍事支援を受けた。オーストラリアやイスラエルからも軍事支援を受けているが,フィリピン国軍にとって,長く関係を積み上げてきた米軍との戦術共有がもっとも有効であることは想像に難くない。ドゥテルテ大統領は後日,アメリカに対して感謝の意を表明した。その米軍とフィリピン国軍が毎年複数回実施している共同訓練は,規模を縮小して2017年も引き続き実施された。内容は人道支援や災害対応,対テロ訓練,海賊や密輸対策などの連携強化が中心であった。そしてドゥテルテ大統領は11月,ASEAN首脳会議とその関連会議出席のために来訪したトランプ大統領と会談した。友好的なムードのなかで,イスラーム過激派集団や違法薬物,貿易関係などが話し合われたとされている。

外交行事が続いた2017年に比べ,2018年は内政に注力する年となる。ドゥテルテ政権による強権的な統治は,反発を高めつつも続けられるであろう。そのドゥテルテ大統領は2018年1月,連邦制移行を目的とする憲法改正の準備のため,改憲諮問委員会の委員19人を任命した。改憲議論が本格的に始まる。議会では,最高裁長官の弾劾裁判が開始される可能性が高まっている。ただし,2018年後半には2019年5月の中間選挙に向けた準備が始まるため,議事は停滞しよう。税制改革などの重要法案の審議が後回しにされるか,たとえ審議されたとしても選挙を控えた議員の短期的利害が反映される恐れがあり,目に見える結果を出そうとする政権がバラマキ型の政策に傾斜していく可能性もある。

経済は少なくとも好調を維持すると思われる。マクロ指標に動きがあることも予想され,物価動向やそれに影響を与える為替相場によっては,金融引き締めに転じるであろう。ドゥテルテ政権によるインフラ整備重視の取り組みは好意的な評価を受けているが,今後,スピード感をもって着実に実行されなければ,フィリピンに対する期待が揺らぎかねない。そのほか,鉱業や労使関係,産業育成,税制などに関する政策では,丁寧な官民対話と連携が重要となろう。

対外関係では,中国と共同で海洋資源探査を実施する案が浮上しており,引き続き対中関係が注目される。

(開発研究センター研究グループ長代理)

| 1月 | |

| 3日 | ロシア海軍の抗潜水艦船とタンカー,親善訪問のためマニラに寄港(~7日)。 |

| 4日 | 武装したバンサモロ・イスラミック自由戦士(BIFF),北コタバト州刑務所を襲撃。仲間ら158人を脱獄させる。 |

| 4日 | 海上自衛隊の護衛艦「いなづま」と「すずつき」がアデン湾からの帰途にスービック港に寄港。6日にコレヒドール島沖でフィリピン海軍との親善訓練実施。 |

| 12日 | 安倍首相,来訪(~13日)。13日にドゥテルテ大統領がダバオ市の自宅に首相夫妻を招待。 |

| 19日 | 政府,民族民主戦線(NDF)と第3回和平交渉実施(~25日)。ローマにて。 |

| 24日 | 大統領府,2016年10月に発生した韓国人実業家の身代金誘拐殺害事件に関し,遺族と韓国政府に謝罪表明。 |

| 2月 | |

| 2日 | ロペス環境天然資源長官,操業中の23鉱区の閉鎖命令と5鉱区の停止を発表。 |

| 2日 | ドゥテルテ大統領,共産主義勢力に対する一方的停戦破棄を表明。4日に和平交渉中止を発表。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,バンサモロ移行委員会の委員21人を任命。 |

| 14日 | ロペス環境天然資源長官,鉱産物分与協定75件の破棄命令を発表。 |

| 23日 | デリマ上院議員,逮捕される。アキノ前政権の司法長官時代に違法薬物密売等に関与した疑い。 |

| 27日 | アブサヤフ,ドイツ人斬首の映像を公開。ドゥテルテ大統領がドイツ政府に謝罪。 |

| 3月 | |

| 6日 | ドゥテルテ大統領,最高裁判事にサンディガンバヤン(公務員特別裁判所)のサミュエル・マルティレス判事を任命。 |

| 8日 | ドゥテルテ大統領,最高裁判事に控訴裁判所のノエル・ティハム判事を任命。 |

| 8日 | ヤサイ外務長官,議会の任命委員会に否認され退任。 |

| 9日 | ロレンサーナ国防長官,2016年後半にルソン島東方沖のベンハム隆起で中国調査船の活動を確認したと発表。 |

| 16日 | 下院少数派のアレハノ議員,ドゥテルテ大統領に対する弾劾発議を提出。 |

| 19日 | ドゥテルテ大統領,ミャンマーとタイを訪問(~22日)。 |

| 4月 | |

| 3日 | ドゥテルテ大統領,不正疑惑によりスエノ内務自治長官を解任。 |

| 3日 | 政府,NDFと第4回和平交渉実施(~6日)。オランダにて。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,サウジアラビア,バーレーン,カタールを訪問(~17日)。 |

| 11日 | 国軍とアブサヤフがボホール州イナバガ市にて交戦。アブサヤフ戦闘員11人がボホール州に潜入したとの情報を受け。 |

| 18日 | 「ドゥテルテノミクス」フォーラム,マニラで開催。2022年までに約8.4兆ペソをインフラ整備にあてると発表。 |

| 20日 | ロシア海軍太平洋艦隊のミサイル巡洋艦と給油艦,親善訪問のためマニラに寄港(~23日)。 |

| 26日 | 第30回ASEAN首脳会議,マニラで開催(~29日)。会期に合わせてブルネイのボルキア国王とインドネシアのジョコ大統領が公式訪問。 |

| 27日 | ロペス環境天然資源長官,露店掘り鉱山の禁止命令を発表。 |

| 30日 | 中国海軍の艦船3隻,親善訪問のためダバオに寄港(~5月2日)。 |

| 5月 | |

| 3日 | ロペス環境天然資源長官,議会の任命委員会に否認され退任。後任に元国軍参謀総長のロイ・シマトゥ中東特使(8日付)。 |

| 8日 | ドゥテルテ大統領,中央銀行次期総裁にネストル・エスペニリャ副総裁を指名(就任は7月3日)。 |

| 8日 | 比米両軍による合同演習「バリカタン」開始(~19日)。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,アラン・ピーター・カエタノ上院議員を外務長官に任命。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,カンボジアを訪問(~11日)。世界経済フォーラムASEAN会議に出席。その後,香港を訪問(~13日)。 |

| 13日 | ドゥテルテ大統領,中国を訪問(~16日)。「一帯一路」国際フォーラムに出席。15日に習国家主席と会談。 |

| 15日 | 下院の司法委員会,ドゥテルテ大統領に対する弾劾発議を棄却。30日に本会議にて正式に棄却。 |

| 15日 | 国軍,4月から続いていたボホール州におけるアブサヤフ掃討作戦終了を発表。 |

| 16日 | ドゥテルテ大統領,ルソン島東方沖のベンハム隆起を「フィリピン隆起」に改称する行政命令(EO25)に署名。全国の公共の場を禁煙とする行政命令(EO26)にも署名。 |

| 22日 | ドゥテルテ大統領,ロシアを訪問(~24日)。23日にプーチン大統領と会談後,予定を切り上げて帰国。 |

| 23日 | ドゥテルテ大統領,ミンダナオ全域に戒厳令布告(Proclamation 216)。マラウィ市でIS(「イスラーム国」)に忠誠を誓う過激派武装集団と国軍の戦闘開始を受けて。 |

| 24日 | 大統領府,戒厳令を宣言した布告216号を議会に送付。上院は30日に,下院は31日に承認。 |

| 26日 | 麻薬取締庁や関税局の捜査官,首都圏バレンズエラ市内の倉庫から約604キログラム(約64億ペソ相当)の覚せい剤を押収。 |

| 27日 | 政府,NDFとの第5回和平交渉開始早々,交渉中止を宣告。 |

| 6月 | |

| 2日 | パサイ市のカジノホテル,リゾート・ワールド・マニラで武装した単独犯による襲撃火災事件発生。37人死亡。 |

| 4日 | 海上自衛隊の護衛艦「いずも」と「さざなみ」,親善訪問のためスービックに寄港(~8日)。 |

| 5日 | 少数派議員,ドゥテルテ大統領による戒厳令布告は違憲だとして最高裁に提訴。 |

| 6日 | マウテ兄弟の父親カヤモラ・マウテ,ダバオ市内で逮捕される(8月27日病死)。 |

| 8日 | マウテ兄弟の母親ファルハナ・ロマト・マウテ,ラナオ・デル・スル州マシゥ町で逮捕される。 |

| 19日 | フィリピン国軍,インドネシアやマレーシアと合同パトロール演習をボルネオ島沖で開始。海上安保強化のため。 |

| 19日 | 比米海軍による共同訓練「サマサマ」開始(~25日)。セブ周辺の海上で。 |

| 7月 | |

| 1日 | 比米両海軍,スルー海で合同パトロール実施。 |

| 3日 | 中央銀行の新総裁にネストル・エスペニリャ副総裁が就任。任期は2023年まで。 |

| 4日 | 最高裁,ミンダナオ全域を対象とする戒厳令布告に合憲判断。 |

| 8日 | カトリック司教会議,次期議長に副議長兼ダバオ大司教のロムロ・ヴァリェを選任(就任は12月1日)。 |

| 12日 | ドゥテルテ大統領,最高裁判事にアンドレ・レイエス控訴裁判所長を任命。 |

| 14日 | ドゥテルテ大統領,改正資金洗浄防止法(RA10927)に署名。カジノ運営を含む。 |

| 17日 | バンサモロ移行委員会,改正バンサモロ基本法案をドゥテルテ大統領に提出。 |

| 18日 | ドゥテルテ大統領,戒厳令の2017年12月31日までの延長を議会に通知。 |

| 22日 | 上下両院特別合同議会,2017年12月31日までの戒厳令延長を承認。 |

| 24日 | 第17議会第2会期開会。上下両院議長は留任。 |

| 24日 | ドゥテルテ大統領,議会にて施政方針演説。新人民軍(NPA)やイスラーム過激派,麻薬との闘いを強調。 |

| 24日 | ドゥテルテ大統領,2018年度予算法案を議会に上程。総額約3兆7670億ペソ。 |

| 30日 | ミサミス・オクシデンタル州オサミス市のレイナルド・パロヒノグ市長とその親族や関係者,警察当局による麻薬摘発捜査中に射殺される。 |

| 8月 | |

| 2日 | ASEAN外相会議とその関連外相会議開催(~8日)。 |

| 3日 | ドゥテルテ大統領,国公立大学の授業料を無料にする高等教育無償化法(RA10931)に署名。2018年度より施行。 |

| 7日 | ドゥテルテ大統領,2015年に設立したネグロス・アイランド地方を解散する行政命令(EO38)に署名。構成していた2つの州はそれぞれ元の地方に戻ることに。 |

| 10日 | サンディガンバヤン,ホナサン上院議員の逮捕状を発布。2012年の優先開発支援資金(ポークバレル)約3000万ペソの流用容疑で。ホナサンは翌11日に保釈金を納付。 |

| 14日 | ドゥテルテ大統領,最高裁判事にサンディガンバヤンのアレクサンダー・ヘスムンド判事を任命。 |

| 14日 | 陸運フランチャイズ規制局,配車サービスのウーバーに対し1カ月の営業停止処分。 |

| 16日 | タギワロ社会福祉開発長官,議会の任命委員会に否認され退任。 |

| 23日 | 民間弁護士がバウティスタ選挙委員長に対する弾劾発議を下院に提出。 |

| 30日 | 下院議員25人,セレノ最高裁長官に対して提出されていた弾劾発議を是認。 |

| 9月 | |

| 6日 | マリアノ農地改革長官,議会の任命委員会に否認され退任。 |

| 14日 | 首都圏三者賃金生産性委員会,マニラ首都圏の最低日額賃金を21ペソ引き上げて512ペソに決定。10月5日付で実施。 |

| 18日 | 比米両軍による共同訓練「テンペスト・ウィンド」開始(~26日)。対テロ軍事演習。両軍兵士約1200人が参加。 |

| 21日 | 大統領府,サラリマ情報通信技術長官の辞任を発表。 |

| 23日 | フィリピン海軍の巡視船,パンガシナン州沖で密漁していたベトナム漁船に向けて威嚇発砲した際,誤って乗組員2人を射殺。 |

| 26日 | 下院,2018年度予算法案を可決。 |

| 28日 | 国連人権理事会の39カ国,フィリピンにおける麻薬取り締まりの過程で多数発生している殺人事件に強い懸念を表明。 |

| 10月 | |

| 2日 | ドゥテルテ大統領,バランガイ選挙を2018年5月に延期する法律(RA10952)に署名。 |

| 5日 | ドゥテルテ大統領,ブルネイを訪問(~7日)。ボルキア国王の即位50周年祝賀式典に参加。 |

| 6日 | ドゥテルテ大統領,エネルギー規制委員会のサラサール委員長を解任。政府調達で不正を働いたとして。 |

| 10日 | ウビアル保健長官,議会の任命委員会に否認され退任。 |

| 10日 | 最高裁,デリマ上院議員による逮捕状取り消し請求を否決。 |

| 16日 | 国軍,マラウィ市でイスラーム過激派掃滅作戦中に,アブサヤフのイスニロン・ハピロンとマウテ・グループのオマール・マウテを射殺したことを発表。 |

| 17日 | ドゥテルテ大統領,マラウィ市の解放を宣言。 |

| 20日 | ロシア海軍の対潜艦艇など3隻,親善訪問のためマニラに寄港(~25日)。 |

| 23日 | バウティスタ選挙委員長,辞任。 |

| 23日 | ロレンサーナ国防長官,マラウィ市の戦闘終結を宣言。 |

| 23日 | ASEAN 国防相会議(ADMM)とADMMプラスをクラークで開催(~24日)。 |

| 26日 | ドゥテルテ大統領,保健長官にフランシスコ・ドゥケIII元長官を任命。国軍参謀総長にミンダナオ東部方面司令長官のレオナルド・ゲレロ中将を任命。 |

| 27日 | ドゥテルテ大統領,アベリャ大統領スポークパーソンを解任し,後任にハリー・ロケ下院議員を任命。 |

| 30日 | ドゥテルテ大統領,訪日(~31日)。安倍首相と会談。31日に皇居を訪れ天皇皇后両陛下と面会。 |

| 11月 | |

| 8日 | ドゥテルテ大統領,APEC首脳会議出席のためベトナムを訪問(~11日)。 |

| 10日 | アキノ前大統領,逮捕状発布前にサンディガンバヤンに保釈金4万ペソを納付。2015年1月のママサパノ事件に関する不正等によりオンブズマンに起訴されていた。 |

| 12日 | 第31回ASEAN首脳会議とその関連会議,マニラで開催(~14日)。期間中にドゥテルテ大統領がアメリカ,日本,韓国,インド,ロシア首脳と相次ぎ会談。 |

| 15日 | ドゥテルテ大統領,公式訪問中の李首相と会談。 |

| 22日 | ドゥテルテ大統領,選挙委員長にシェリフ・アバス委員を,エネルギー規制委員会委員長にアグネス・デヴァナデラ元司法長官を任命。 |

| 23日 | ドゥテルテ大統領,NDFとの和平交渉中断を宣告(Proclamation 360)。 |

| 29日 | 上院,2018年度予算法案を可決。法案は両院協議会に。 |

| 12月 | |

| 1日 | ドゥテルテ大統領,農地改革長官にジョン・カストゥリシオネス内務自治次官を任命。 |

| 1日 | カトリック司教会議議長にロムロ・ヴァリェ副議長兼ダバオ大司教が就任。 |

| 5日 | ドゥテルテ大統領,フィリピン共産党(CPP)とNPAをテロ組織に指定(Proclamation 374)。 |

| 8日 | マニラ市のロハス通りにフィリピン人従軍慰安婦像が設置される。 |

| 11日 | ドゥテルテ大統領,ミンダナオ戒厳令の2018年12月31日までの延長を議会に通知。13日,上下両院特別合同議会が承認。 |

| 11日 | 格付会社フィッチ,フィリピンの長期信用格付けをBBBマイナスからBBBに引き上げ。 |

| 12日 | 下院,2018年度修正予算法案を可決。上院も同日可決。 |

| 16日 | 台風「ウルドゥハ」,東サマールに上陸し,ビサヤ地域を横断。死者47人,行方不明者44人。 |

| 19日 | ドゥテルテ大統領,2018年度予算である一般歳出法(RA10964)に署名。総額約3兆7670億ペソ。税制改革第1弾を反映した改正内国歳入法(RA10963)にも署名。 |

| 20日 | ドゥテルテ大統領,クリスマス期間と年末から年始にかけてCPP/NPAとの一方的停戦を発表。 |

| 21日 | オンブズマン,エネルギー規制委員会委員4人に対して1年間の停職命令。公益を損なう過失があったとして。 |

| 21日 | 乗客乗員251人を乗せたフェリー船「マークラフト号」,ケソン州沖で沈没。8人死亡。 |

| 22日 | 熱帯低気圧「ビンタ」,ミンダナオ南部に上陸,横断。数日間に死者168人,行方不明者163人。 |

| 22日 | CPP/NPA,一方的停戦を発表。 |

| 23日 | ダバオ市内のNCCCモールで火災。38人死亡。 |

| 27日 | 少数派議員,戒厳令延長は違憲だとして最高裁に提訴。 |

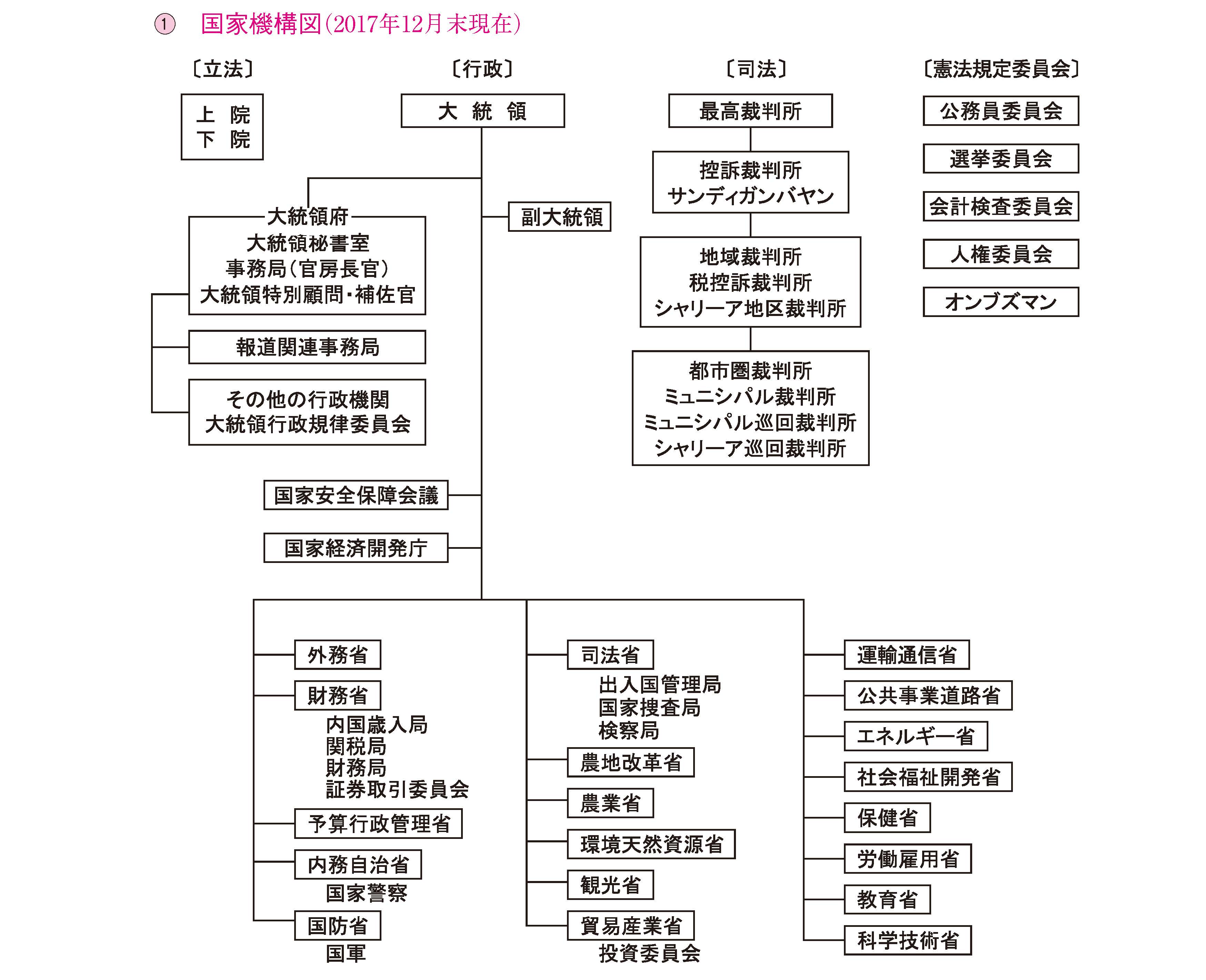

(注)各省には主要部局のみを記す。

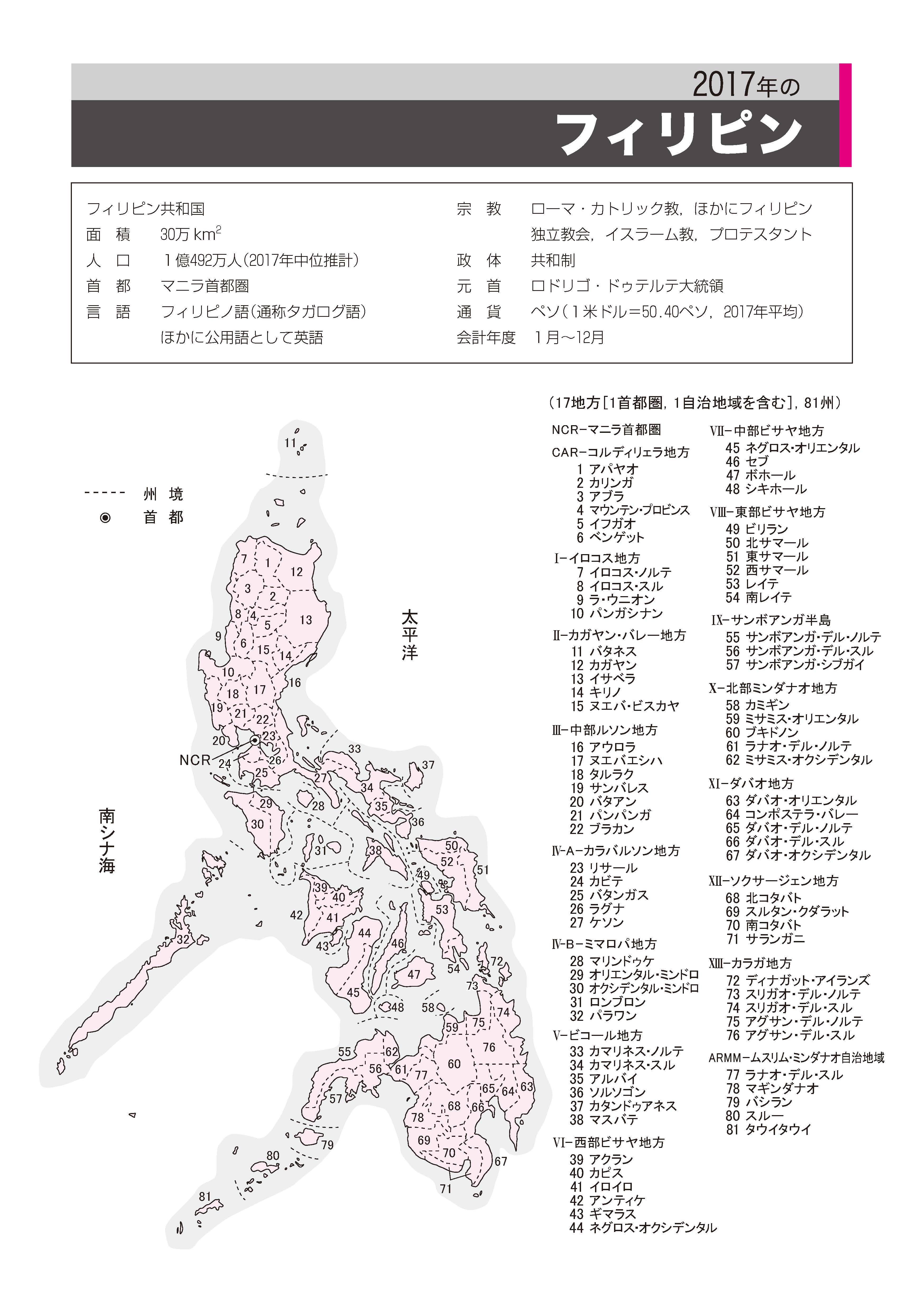

(注) フィリピンは全部で81州,145市,1489町,4万2036バランガイにより構成される。

1)マニラ首都圏の各市町は独立しており,マニラ首都圏開発庁は各地方政府首長が参加する中央政府の機関。

2)ムスリム・ミンダナオ自治地域政府は自治政府であり,地方政府の一形態。

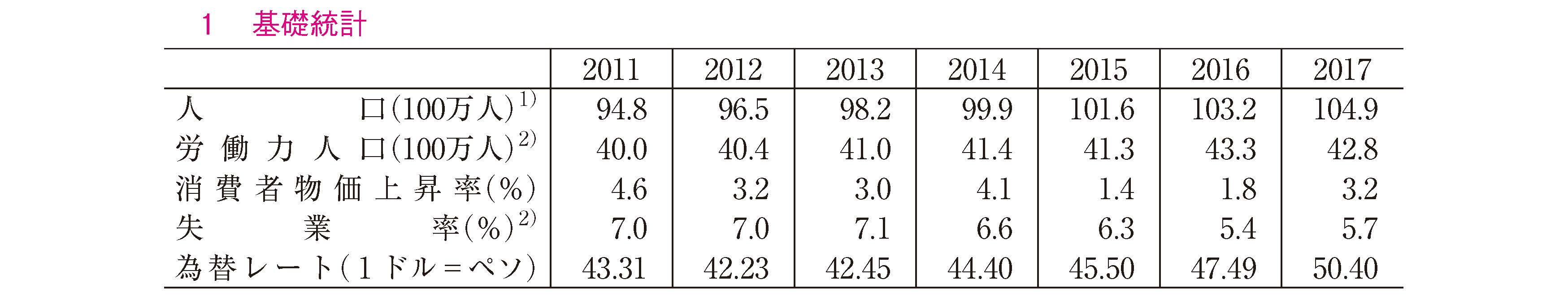

(注)1)中位推計による。2)2017年は暫定値。

(出所)Philippine Statistics Authority (PSA), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

(注)統計誤差を除く。

(出所)PSA.

(出所)PSA.

(注)2016年は修正値,2017年は暫定値。

(出所)BSP.

(注)2016年は修正値,2017年は暫定値。ASEAN は4カ国以外にブルネイ,ラオス,ミャンマー,ベ トナム,カンボジアを含む。

(出所)BSP.