2018 Volume 2018 Pages 433-456

2018 Volume 2018 Pages 433-456

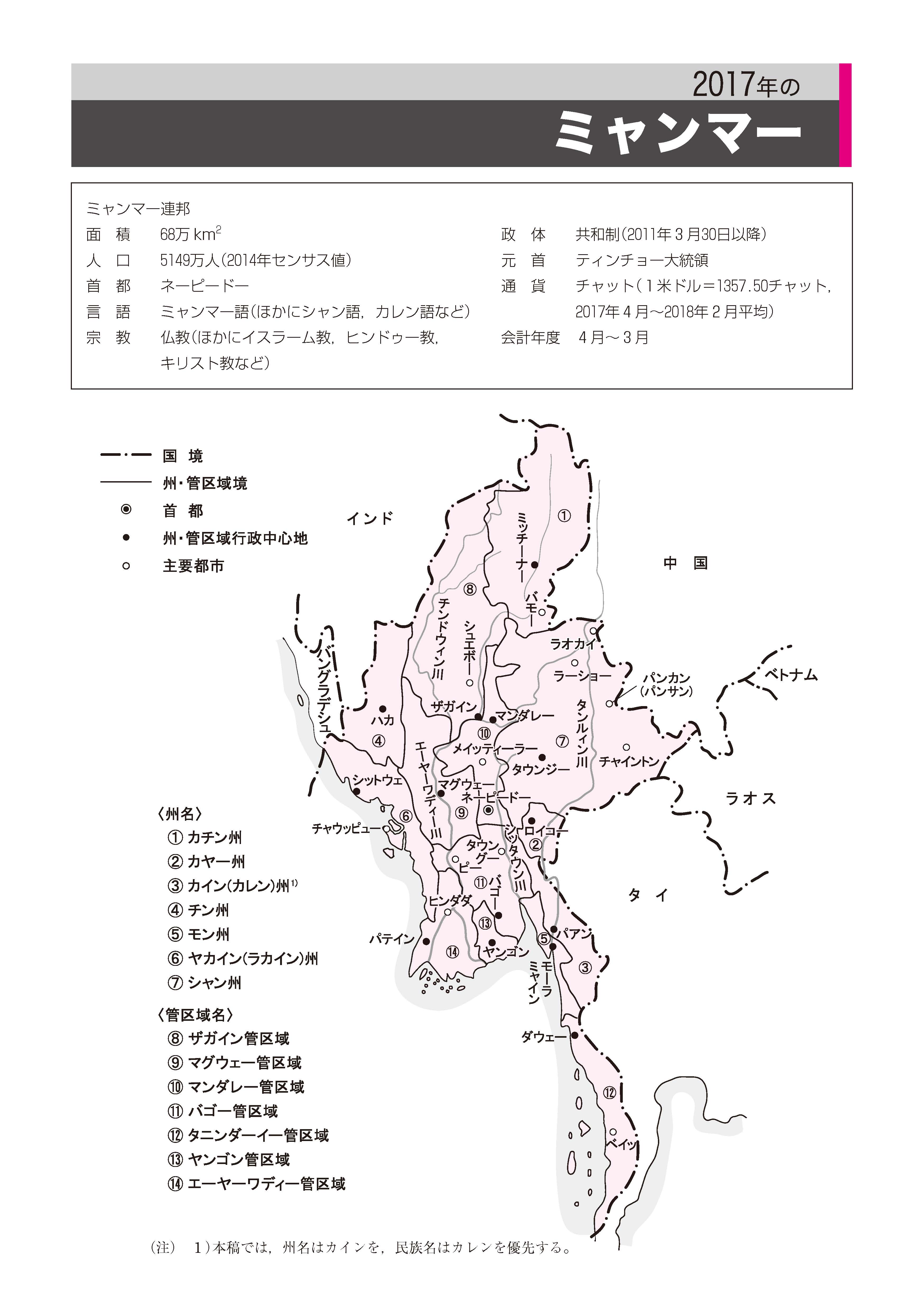

8月下旬にヤカイン(ラカイン)州で発生した武装勢力による2度目の国境ポスト襲撃の後,再び国軍が苛烈な掃討作戦を展開し,急速かつ大規模なロヒンギャ難民の流出を引き起こした。バングラデシュ側に新規に流出した難民数は60万人以上にも上り,過去最大の難民危機と呼ぶべき事態となった。国際社会で非難の声が高まり,国連では11月に,安保理議長声明や総会決議を通じて,ミャンマー政府に対して暴力停止と民間人保護が求められた。同月,バングラデシュとの二国間協議で,難民帰還事業を2カ月以内に開始することが合意されたものの,難民の多くは帰還を望んでおらず,実施の難しい状況にある。

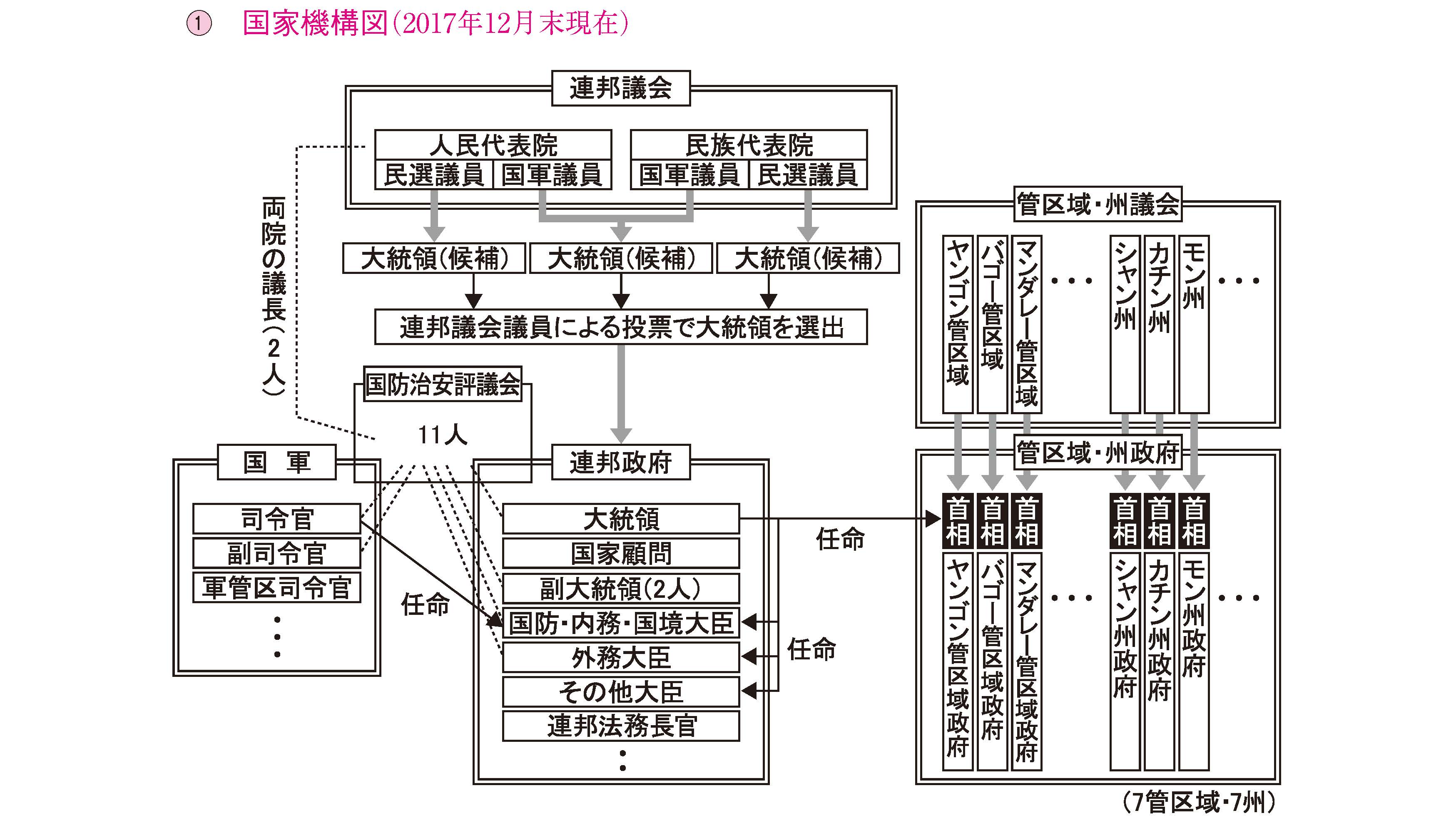

そのほか,国内政治では,4月に補欠選挙が実施され,民族代表院(以下,上院),人民代表院(以下,下院),地方議会で合計19議席が争われた。国民民主連盟(NLD)は過半数の票を得たが,地域別にみると少数民族の多く居住する地域では得票率が低く,一部選挙区で既得議席を失った。アウンサンスーチー(以下,スーチー)国家顧問率いるNLD政権が最優先課題とする少数民族武装組織との停戦・和平に向けて,第2回「21世紀のパンロン」会議が開催されたものの,実質的な議論の進捗はみられなかった。他方,武装組織側では,ワ州連合軍(UWSA)の主導によって組織連合の再編が進んだ。また,社会的には,通信法第66条(d)項にもとづく言論抑圧など,政治的自由を揺るがす事例が多発した。

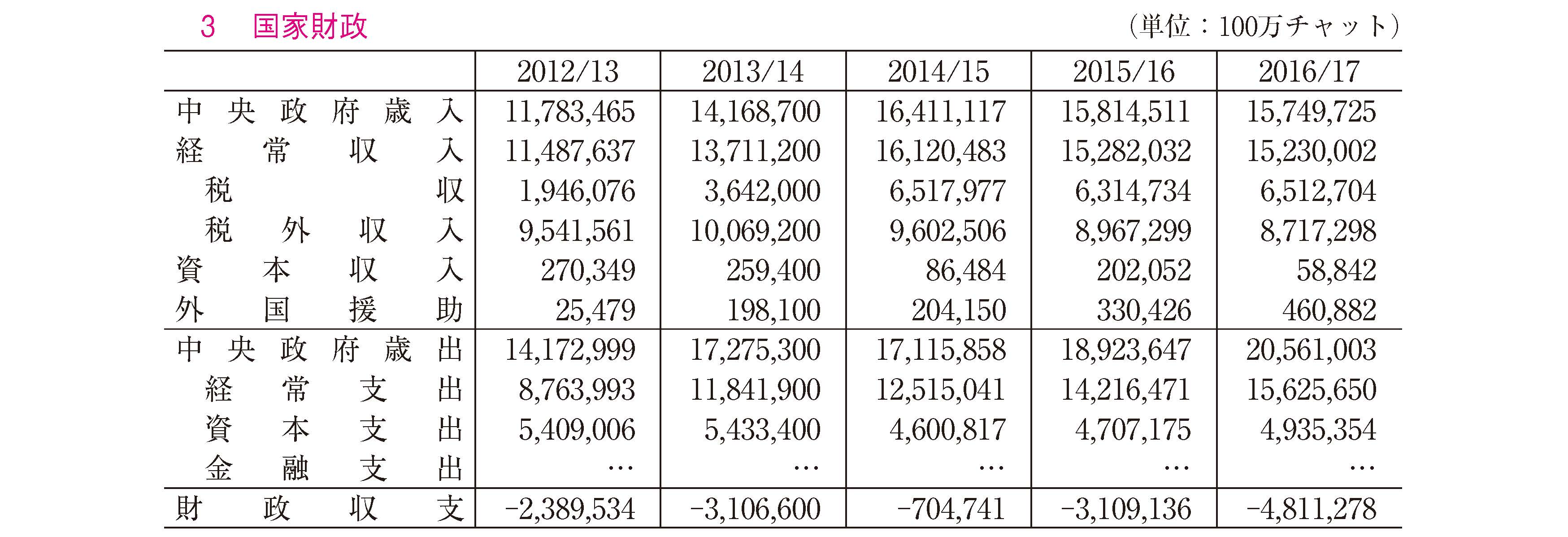

経済は堅調な成長を続けている。2016年度に6%程度に落ち込んだGDP成長率は,2017年度には7%台に回復する見込みである。貿易は,縫製品輸出の伸びなどによって,規模が拡大するとともに,赤字が減少する傾向にある。そのほか,最低賃金の改定作業が進んだことに加え,新会社法が12月に成立した。

国際関係では,ロヒンギャ問題に対して国際的非難が強まるなか,政府は外交官経験者を新閣僚に登用して活発な外交を展開した。一貫してミャンマー政府擁護の立場をとる中国とは,スーチー国家顧問の2度の訪中など関係強化が図られた。また,タイ政府の取り締まり強化により,数万人の移民労働者が帰国した。

NLD政権発足からほぼ1年が経った4月1日,補欠選挙が実施された。中央の連邦議会では,上院で3議席,下院で9議席,地方議会では,カヤー州議会で1議席,シャン州議会で6議席,合計で19議席が争われた。議席の空きは,3つの理由による。第1に,連邦レベルの国家機関にポストを得た場合,連邦議会議員は議員職を辞さねばならない。これにより2015年総選挙に当選し,そのようなポストを得た議員の選挙区の議席が空いた(上院3議席,下院7議席)。第2に,シャン州の7つの郡では,2015年総選挙時に治安上の理由で選挙が実施されなかった。今回,このうちの2郡で補欠選挙が実施された(下院2議席,シャン州議会4議席)。第3に,議員の死亡によるものである(カヤー州議会1議席,シャン州議会2議席)。

選挙結果は,上院では,NLDが全3議席を獲得し,下院では,NLD5議席,シャン民族民主連盟(SNLD)2議席,連邦団結発展党(USDP)とヤカイン民族党(ANP)が各1議席であった。地方議会では,カヤー州議会の1議席は全民族民主党(カヤー州)(AND-Kayah)が獲得し,シャン州議会はSNLDが4議席,NLDとUSDPが各1議席を獲得した。このうち上記の第1と第3の理由で補欠選挙が行われた13の選挙区では,おおむね2015年総選挙と同様の結果となった。当選議員の政党が変わったのは,下院のモン州チャウンゾン郡選挙区(NLD→USDP)とヤカイン州アン郡選挙区(USDP→ANP),そして,カヤー州議会のプルソー郡第1選挙区(NLD→AND-Kayah)の3つだけである。他方で,上記の第2の理由で行われたシャン州2郡の選挙では,中央と地方の全6議席をSNLDが独占した。

選挙管理委員会のウェブサイト(uecmyanmar.org)に掲載された選挙結果のデータをもとに,中央と地方を含むすべての補欠選挙でのNLDの得票率を計算すると55.2%となる。これは2015年の連邦議会選挙でのNLDの得票率57.4%と比べても遜色なく,依然としてNLDへの国民の支持が強いことが示された。しかし,多数派のビルマ人が圧倒的多数を占める「管区域」部の選挙区と,少数民族の比較的多い「州」部の選挙区とに分けて得票率を計算すると,若干の変化を読み取れる。2015年連邦議会選挙では,NLDの得票率が管区域部で63.9%,州部33.6%であるのに対して,今回の補欠選挙では管区域部(選挙区数は上院2,下院5,地方0)が71.2%で,州部(同上院1,下院4,地方7)が24.2%となる。管区域部の得票率が上昇してみえるのは,補欠選挙が実施されたすべての選挙区がもともとNLD議員を選出していた選挙区だったからであろう。州部での得票率低下は,SNLD優勢の2郡で新たに選挙が実施されたことに加え,少数民族の人々のNLD政権に対する失望もあったと考えられる。NLDは州部において,下院と地方議会の議席を1つずつ減らした。

モン州の橋命名問題とヤカイン州の政局混乱補欠選挙で下院議席が争われたモン州チャウンゾン郡は,タンルィン川の河口付近で本流と分流によって本土から切り離されたビールー島に位置している。この島と対岸の州都モーラミャインを結ぶ橋が完成し,その名前をめぐって問題が発生した。NLDおよび連邦政府は,スーチー国家顧問の父親にちなんでボージョウッアウンサン橋(アウンサン将軍橋)と名づけ,その生誕102周年にあたる2月13日に開通させる意向だった。しかし,州民からは当該地域やモン民族との関係が希薄な命名だとの批判があがり,3月には大規模な抗議活動に発展した。結局,政府は5月9日に同橋を開通させたが,この間に実施された補欠選挙でNLDは下院のチャウンゾン郡選挙区議席を失った。

ヤカイン州では,2015年の総選挙の際,2つの主要な民族政党が合流してできたANPが,連邦議会で22議席(野党第2党)を,州議会議席の約半数を獲得して大きな勝利を収めた。しかし,第1期連邦議会(2011~2016年)で上院議員を務めたANPのエーマウン党首は,下院選でNLD候補に敗れて連邦議会での議席を失っていた。そのエーマウン党首が,今回のアン郡の下院補欠選挙に出馬し,単独で半数近い得票を得て当選した(2015年にアン郡から当選したUSDPのテインスェ氏は,NLD政権で労働・入国管理・人口相に就任して議員離職,のちにUSDPから除名された)。党勢を伸ばしたかにみえたANPだが,その後,混乱に陥っている。母体となった2政党間の不和が解消されず,旧ヤカイン民主連盟(ALD)系党員の一部がANPを離党して,再度,旧党名で政党を登録した(7月18日に選挙管理委員会が承認)。さらに11月下旬には,エーマウン党首がANPに離党届を提出し,ALD系議員の離脱後も党内に深刻な亀裂があることが示された。党執行部としては党首職を停止しつつ,エーマウン氏に再考を促す構えをみせていた。しかし,2018年1月には,18世紀に滅亡したヤカイン王国を記念する州内の集会で,エーマウン氏がヤカイン人の主権回復と武装蜂起を訴えたとして,当局が同氏を国家反逆罪などの容疑で逮捕する事態となり,ヤカイン州の政局は混迷を深めている。

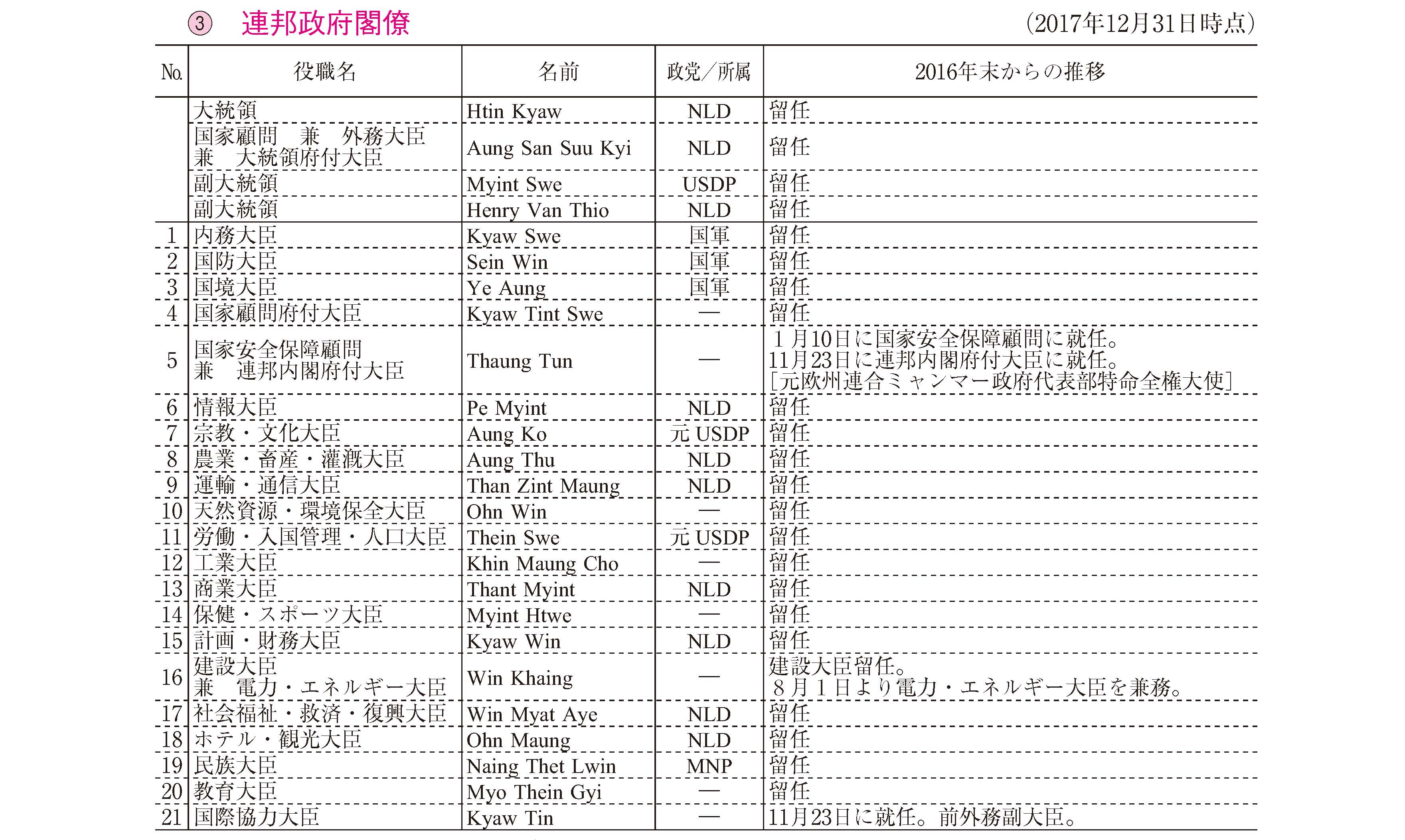

新閣僚ポスト設置と外交官の重用NLD政権は,政府支出を削減するという選挙時の公約にしたがって,前政権期に兼任を含めて延べ35あった閣僚ポストの数を大幅に減らしていた(2016年末の閣僚ポスト数は22)。しかし,2017年には3つの新しい閣僚ポストが設置され,それらにベテラン外交官が就任した。ロヒンギャ問題でミャンマーへの国際的な圧力が強まるなか,国政の実質的なトップとして政権運営全般に当たらねばならないスーチー国家顧問兼外相の負担を分散し,活発な外交活動を展開するための体制強化が図られているようにみえる(ちなみに,前年に任命されたチョーティンスェ国家顧問府付大臣も元国連ミャンマー政府代表特命全権大使である)。

まず,1月に,閣僚級の「国家安全保障顧問」ポストが創設され,元欧州連合ミャンマー政府代表部特命全権大使のタウントゥン氏が就任した。国家安全保障顧問の職務は,戦略的観点から状況を判断し,国内外の脅威について大統領および連邦政府に助言を行うこととされる。就任後は,国内での各国外交団に対するヤカイン問題の説明,インド,ロシア,中国,バングラデシュといった重要国への訪問,国連総会や安保理への出席など,外交の場での活躍が目立った。11月下旬には,「連邦内閣府付大臣」と「国際協力大臣」の2ポストが創設された。前者は,連邦政府の事務と省庁間の調整を司る既存の部局に,新たにそれを統括する大臣職が設けられたもので,タウントゥン国家安全保障顧問が兼任することとなった。後者は,政治・経済の諸案件に関わる国際協力を担当する新設省の大臣であり,チョーティン外務副大臣が就任した。

少数民族武装組織連合の再編NLD政権は発足以来,少数民族武装組織との停戦と和平の実現を最優先課題として取り組む姿勢をみせてきた。2017年も引き続き,前USDP政権期に締結された全国停戦協定(NCA)にもとづく停戦・政治対話のプロセスに,すべての武装組織を包摂することが目指された。全組織が一堂に会する場としての「21世紀のパンロン」会議は,NCAの規定にある連邦和平会議として6カ月に1度の頻度で開催することが謳われていた。しかし,第1回会議から6カ月後の2月に予定されていた第2回会議の開催は,5月下旬まで延期されることになった。

この間,少数民族武装組織の側で,組織間連合の再編が起きた。その背景には,NCAに署名した南東部タイ国境側の諸組織と,戦闘が継続する北東部中国国境側のNCA未署名諸組織との懸隔がある。従来は,タイのチェンマイに拠点をおく統一民族連邦評議会(UNFC,9組織加盟)が,政府との交渉に一定の役割を担ってきた。しかし,2015年以降,UNFC加盟組織間の足並みが乱れるのと同時に,UNFCに非加盟で,武装組織のなかで最大兵力を擁するUWSAが,NCA未署名組織の首脳会議を自らの拠点パンカン(パンサン)で主催するなど,北東部諸組織の盟主として振る舞うようになっていった。こうしたなか,4月中旬に開催されたパンカン首脳会議で,新たな組織連合として「連邦政治交渉協議委員会」(FPNCC)が結成された。FPNCCに参加したのは,UWSA,民族民主同盟軍(NDAA),シャン州復興評議会/シャン州軍(RCSS/SSA),カチン独立軍(KIA),ミャンマー民族民主連盟軍(MNDAA),アラカン軍(AA),タアン民族解放軍(TNLA)の7組織である。このうち,RCSS/SSAはNCA署名組織だが,北東部での戦闘に参加するなかで国軍との関係を悪化させていた。また,UNFCの加盟組織であったKIA,MNDAA,TNLAは,6月下旬にUNFCから脱退した。

5月の第2回「21世紀のパンロン」会議では,政府とFPNCCとの交渉を経て,これまで武装組織間の足並みの乱れの要因となってきたMNDAA,AA,TNLAの3組織が初めて参加するという進展がみられた。しかし,停戦に向けた実質的な議論に進捗がみられたわけではない。北東部では戦闘が続いており,依然として10万人規模の国内避難民が存在している(2018年2月時点)。

ロヒンギャ難民の大量流出数年来,不安定な状況が続いているヤカイン州北部の問題では,前年に設置された2つの委員会が,8月下旬までにそれぞれ独自の調査にもとづく報告書を政府に提出した。1つは,2016年10月以降の国軍による武装勢力掃討作戦が「民族浄化」や「ジェノサイド」として国際的非難に曝されたことに対応して,その実情を調査するマウンドー調査委員会(委員長:ミンスェ副大統領)である。同委員会は,8月6日に最終報告書を提出し,民族浄化やジェノサイドの証拠はなかったと結論づけるとともに,さらなる暴力を防ぐために治安維持と社会経済的開発の必要を述べた。もう1つは,スーチー国家顧問の肝いりで設置されたヤカイン問題諮問委員会(委員長:コフィ・アナン元国連事務総長)であり,8月23日に最終報告書を提出し,開発,市民権付与,移動制限の撤廃などについての勧告を行った。

ところが,現地では,その直後に発生した武装勢力による再度の攻勢が,未曽有の難民流出という危機的状況をもたらすことになった。8月25日未明,アラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)が,30カ所の国境警察ポストと1つの国軍基地とを同時に襲撃した。ARSAは,前年10月に,アラビア語のハラカ・アル・ヤキンという名で治安部隊に攻撃を仕掛けたのと同じ武装組織で,今回新たに英語の組織名を名乗り,2度目の大規模襲撃を行ったものである。襲撃は,農具や即席爆破装置などで武装した農民たちによる人海戦術でなされ,政府系新聞の発表によると,25日からの数日間で,治安部隊に14人,政府職員1人に加えて,武装勢力側に371人の死者が出た。

ARSAの襲撃に対して,政府の反テロ中央委員会は即座にARSAを「過激テロ組織」と指定し,国軍はまたもや激烈な掃討作戦を展開した。この過程で,治安部隊と一部の仏教徒住民による,ロヒンギャ一般住民の殺害や村への放火といった大規模かつ凄惨な人権侵害が発生したことが,多くの情報源から明らかとなっている。こうした状況下で,わずか2カ月のあいだに約60万人のロヒンギャが国境を越えてバングラデシュ側へ避難するという,大規模かつ急速な難民流出が起きた。これまで,1970年代末と1990年代初めに2度のロヒンギャの大量流出が起きたが,それぞれおよそ15万人,25万人という規模であり,今回の流出の規模は格段に大きかったといえる。

NLD政権は,ARSAによる襲撃後に急激に事態が推移し,国際社会がふたたび政権への非難を強めていくなかで,以下の行動を起こした。まず,9月12日,前述の2つの委員会の勧告を実行に移すためのヤカイン州勧告実施委員会(社会福祉・救済・復興大臣とヤカイン州首相の2人が共同委員長)を設置した。そして,10月には,「ヤカインの人道支援,再定住,開発に向けた連邦の事業」(UEHRD)を官民挙げての事業として立ち上げ,その資金調達のために企業などから寄付を募った。バングラデシュとは,11月下旬の同国外相の来訪時に,難民帰還について合意した(「対外関係」の項目参照)。しかし,2018年2月初め時点でまだ難民帰還事業は開始されておらず,2017年8月25日以降の新規の難民流出数は69万人にまで増えている(国際移住機関による数値)。それ以前からバングラデシュ側にいたロヒンギャ難民と合わせると,難民の総数は90万人に及び,収容能力を超えた難民キャンプの劣悪な衛生環境や物資の枯渇が問題となる一方,キャンプ外にも多くの難民があふれ出して周辺の地域社会に影響を与えている。

政治的自由の動揺前USDP政権下で始まった政治的自由の拡充は,NLD政権のもとでいっそうの進展が期待されたが,ヤカイン問題の深刻化ともあいまって,むしろ政治的自由を脅かしうる状況が現われてきたといえる。

第1に,1月29日の白昼,NLDの法律顧問のコーニー氏がヤンゴン国際空港で至近距離から銃撃され死亡する事件が起きた。実行犯は直後に取り押さえられ,その後,さらに3人の容疑者がこの殺害を共謀したとして順次,逮捕・起訴された。コーニー氏はNLDの改憲案を起草していたといわれ,また自身がムスリムでもあり,少数派の権利擁護を訴えていた。警察発表では,彼の政治的立場への嫌悪感や私怨が犯人たちの動機であったと発表された。しかし,主犯格とされる元軍人は警察の追及を逃れて行方をくらませており,発生から1年が経過しても事件の真相は明らかとなっていない。

第2に,SNSなどウェブ上での発言が,法律に違反したとして告訴・逮捕にいたる事件が頻発した(2015年11月から2017年11月の約2年間に106件)。根拠とされた2013年通信法第66条(d)項は,ウェブ上での名誉棄損や脅迫などの行為に対して,3年未満の収監もしくは罰金,あるいはその両方を科すものであった。刑罰の対象となる行為の定義が曖昧であること,名誉棄損が刑罰の対象となること,第三者による告訴が可能であること,保釈が認められないことなどが,国内外で問題視された。とくに注目された事件には,以下のものがある。

3月,仏教保護運動を推進する民族宗教保護協会(ビルマ語略称マバタ)の指導者で反イスラーム的な言動の多い僧侶ウィラトゥー師が,上記のコーニー氏の殺害を歓迎するかのような意見を表明したことに対して,これを批判する記事を自身のSNS上に掲載した『ミャンマー・ナウ』紙の記者が,マバタ支持者から同僧侶への名誉棄損として告訴された。また,『ヴォイス』紙が国軍上層部の民族問題解決に向けた姿勢を表層的なものとして揶揄する風刺漫画を3月に掲載したところ,6月に,国軍の名誉を棄損したとして,同紙編集長と風刺漫画家が一軍人によって告訴された。

これらの報道関係者への告訴が,第66条(d)項に対する批判を高め,連邦議会での通信法改正の議論につながった。しかし,8月に成立した改正法では,保釈が認められ,第三者告訴ができなくなり,刑期の上限が2年未満に引き下げられたものの,依然として刑罰の対象となる行為に名誉棄損が含まれ,告訴・逮捕が続いていると批判されている(Free Express Myanmar, 66 (d): No Real Change, December2017)。

第3に,ヤカイン問題に関連して,報道の自由への抑圧がより顕著な事件が起きた。12月12日,ヤカイン州北部の村で9月に起きた軍・警察および仏教徒住民らによるロヒンギャ10人の虐殺事件を取材していたロイター通信の記者2人が,機密文書を不正に入手した疑いで逮捕された。容疑は国家機密法違反で,有罪の場合には最長14年の懲役となる。国際社会が記者の解放を求めるなかで,2018年2月8日,ロイター通信は上記の取材にもとづく記事を自社ウェブサイトに掲載した。

実質GDP成長率は2016年度(4~3月)に落ち込んだが,2017年度には回復が見込まれている。国際通貨基金(IMF)は,2016年度の成長率を6.1%とし,2017年度と2018年度の予測値をそれぞれ7.2%と7.6%としている(Regional Economic Outlook Update: Asia and Pacific, October2017)。また,アジア開発銀行(ADB)は,2016年度を5.9%,2017年度と2018年度の予測値を7.7%と8.0%としている(Asian Development Outlook 2017 Update, September2017)。経済成長の回復した理由としては,大雨と洪水で減退していた農業生産が天候の平常化により回復し,農産品輸出も好調であったこと,投資の伸びによる縫製業や軽工業の成長,観光業と通信業の勃興などが挙げられた。

経済成長のけん引役を期待されている外国投資は,ほぼ前年の投資額水準を維持した。投資企業管理局(DICA)によると,2017年の暦年の対内直接投資は認可ベースで234件(前年比51.9%増)78億5880万ドル(同2.8%減)であり,分野別の投資額構成比は,輸送・通信27%,製造業24%,不動産29%,「その他サービス業」13%などであった。国別の投資額では,前年同様にシンガポールが最大となり,45件28億8127万ドル(同25.7%減)で全体の36.7%を占めた。第2位はベトナムで,4件14億331万ドル(前年度389万ドルの約360倍)で全体の17.9%を占めた。これは,ベトナム国防省傘下の通信大手ベトテル社とミャンマー企業との合弁会社が,携帯電話事業に参画したことによる。同社はブランド名をマイテル(MyTel)とし,カタールのウリードゥ,ノルウェーのテレノール,ミャンマー郵電公社に続いて4つ目の携帯電話事業体となる。投資額第3位の中国は41件13億2531万ドルで,前年より投資額が57.3%減少した。

また,前年に制定されたミャンマー投資法の細則が2月以降,順次発表され,同法の本格的な運用が開始された。具体的には,①国内を主に開発の進度に応じて3つのゾーンに区分けし,投資に対する免税期間に差異を設けること,②投資促進分野や投資制限分野のリスト,などが公表された。

貿易赤字の減少2016年度の貿易総額は,中央統計局(CSO)によると,291億6270万ドルで前年から5.2%増加した。その内訳は,輸出119億5160万ドル(前年比7.3%増),輸入172億1110万ドル(同3.8%増)で,52億5950万ドルの貿易赤字となった。輸出の伸びによって,近年,拡大が続いていた貿易赤字幅は3.3%の減少に転じた。貿易規模の拡大と貿易赤字の減少は,2017年度にいっそう進展している。商業省の発表した2017年4月から12月までの数値によると,輸出107億ドル,輸入137億ドルであり,2016年度同期と比べて,それぞれ25.6%増,17.6%増となっている。

品目別にみると,2016年度の主要輸出品目は天然ガス(30億ドル),縫製品(19億ドル),豆類(13億ドル)であった。おもに中国とタイに輸出される天然ガスは,国際価格の低下によって輸出額が前年度比で31.6%減少したが,他方で縫製品の輸出が前年度比118.7%増と大幅に伸びた。縫製品は,従来の日本,韓国,ヨーロッパに加え,経済制裁の解除によってアメリカへの輸出も増えており,輸出先が多様化してきている。2016年度の主要輸入品目は,一般・輸送機械(43億ドル),石油製品(24億ドル),卑金属・同製品(16億ドル),電気機械・器具(14億ドル)であった。また,国別にみると最大の貿易相手国は中国で,2014年度以降,貿易総額の30~40%を対中国貿易が占める状況となっている。その他の主要相手国は,タイ,シンガポール,日本,インドである。

為替は,数年来続いたチャット安の進行がとまったものの,依然として低い水準で推移した。2017年中は年間を通じて1ドル1360チャット前後であったが,2018年に入ってから若干チャット高がすすみ,1ドル1330チャット前後の水準となった。

最低賃金の引き上げを検討インフレ率は,ADBによると2014年に5.9%,2015年に11.4%,2016年に6.8%であり,物価の上昇が人々の生活を圧迫している。こうしたなかで2013年の最低賃金法にもとづき,2015年9月には日額3600チャットの最低賃金が定められた。この最低賃金法はまた,少なくとも2年間に1度の最低賃金の改定を義務づけており,これにしたがって政府は2017年2月に最低賃金策定委員会を設置して,最低賃金の再検討を開始した。しかし,使用者側が日額4000チャットを上限と考えるのに対して,労働者側は日額5600チャットにまで引き上げることを要求し,また,地域ごとに異なる最低賃金額を定めるべきかどうかという問題もあり,委員会による最低賃金額改定の進捗は遅れた。前回の最低賃金額設定から2年が経とうとする8月半ばには,ヤンゴンで労働者約2000人が迅速な改定と日額5600チャットを求めてデモ行進を行った。結局,最低賃金策定委員会は12月29日に,全国一律で最低賃金を日額4800チャット,時間当たり600チャットとする案をまとめた。この案を受けて,政府は2018年1月,2カ月間の異議申立期間を設けたのち最終決定すると発表した。これは最低賃金に近い労賃で多くの労働者を雇用し,輸出を伸ばしてきた縫製業に影響を与える可能性がある。

新しい会社法の制定12月6日にミャンマー会社法が成立した。以前の会社法はイギリス植民地時代の1914年に制定されたもので,その後,小さな改正は繰り返されてきたが,ミャンマーの現状にはそぐわなくなっていた。前政権期から新法制定に向けて議論が重ねられた結果,旧会社法が抜本的に見直された。たとえば,外国企業の定義については,旧会社法では1株でも外国資本が入った企業は外国企業とみなされ,土地の貸借などで制限を受けていたが,新会社法の定義では,外国資本が35%を超えると外国企業となり,35%以下であれば内国企業として待遇されることとなる。

前年から引き続き,ロヒンギャ問題について,ミャンマー政府に対する国際的非難が高まっている。2017年には,とくに国連の場で,同問題が大きく取り沙汰されることになった。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は2月,バングラデシュ側の難民への聞き取りにもとづく報告書を発表し,ロヒンギャに対する暴力が広い範囲にわたり,かつ組織的に行われており,「人道に対する罪」を犯している可能性が極めて高いと述べた。これを受けて,3月には,国連人権理事会が独立の調査団を組織して現地へ派遣することを決定した。ARSAによる襲撃事件以降,現地で大量の難民が流出するさなかの9月11日,国連人権高等弁務官は人権理事会の場で,事態は「民族浄化の教科書的事例」の様相を呈していると報告した。その後,国連安保理は11月6日にヤカイン問題について重大な懸念を表明する議長声明を採択し,次いで同月16日には,国連総会第3委員会でミャンマー政府に軍事力行使の停止と民間人保護を求める決議案が採択された。

この間,スーチー国家顧問は9月開催の国連総会一般討論への参加を見送り,同月19日にARSA襲撃事件後初めてのロヒンギャ問題に関する演説を首都で行った。その演説で国家顧問は,人権侵害の存在を否定し,国際社会によって調査されることも恐れないと述べたが,2017年中には国連人権理事会任命の調査団に入国許可は与えられなかった。また,12月には,これまで1年に2度,調査のためミャンマーを訪問していた国連の李亮喜(イ・ヤンヒ)人権状況特別報告者に対して,政府は,今後一切の入国を認めず,調査への協力もしない旨を通告した。

国別の対応をみると,ミャンマーに対する批判の声を強めているのは,欧米諸国とイスラーム諸国である。アメリカのティラーソン国務長官は,11月15日にミャンマーを1日だけ訪問した後,同月22日の声明で,事態が民族浄化であることは明らかだと初めて述べた。12月21日にはアメリカ財務省が,ヤカイン州を管轄する西部軍管区の前司令官マウンマウンソー少将に対して経済制裁を科した(同少将は,11月10日に軍内の人事異動で西部軍管区司令官を解任された)。イギリスは9月19日,ヤカイン問題が解決されるまでミャンマー国軍士官の教育プログラムを停止すると表明した。EUの外務理事会は,10月16日,EUおよび加盟国によるミャンマー国軍の高級将校の招聘停止と防衛協力の見直しを決定した。また,国連総会での決議案採択は,イスラーム協力機構が主導した。他方で,中国は一貫してミャンマー政府を擁護し,国際社会は内政干渉を控え,ミャンマーとバングラデシュとの協議に解決を委ねるべきだとの立場をとっている。国連総会の決議では,賛成135票に対して,中国やロシアなど10カ国が反対票を投じ,ミャンマーへの配慮を示す日本やインドなど26カ国が棄権した。

ロヒンギャ問題のもうひとつの当事国であるバングラデシュとは,中国による仲介もあり,年間を通じて対話が試みられた。1月にはチョーティン外務副大臣が国家顧問特使を兼ねて,7月にはタウントゥン国家安全保障顧問がバングラデシュを訪問し,既存の避難民の同定と帰還に向けての協議を開始した。8月下旬以降の事態の深刻化を受けて,10月には,チョーティンスェ国家顧問府付大臣がバングラデシュを訪問し,次いでバングラデシュ側からアサドゥザマン・カーン内相が来訪して国境警備・法執行協力に関する二国間内相会議を開催した。11月には,バングラデシュのアブル・ハッサン・マームード・アリ外相が,ネーピードーで開催されたアジア欧州会合(ASEM)外相会議後に引き続いて公式訪問し,1992年の両国外相共同声明にもとづいて,難民帰還事業を2カ月以内に開始することについて合意した。しかし,難民の多くは,国籍付与,安全確保,生活保障などの条件が整わないかぎり,帰国を望んでおらず,帰還事業の開始時期は当初予定されていた2018年1月から延期されることになった。

なお,11月末には,ローマ教皇フランシスコが,ローマ教皇として初めてミャンマーに来訪し,ヤンゴンでのミサには約15万人が集まった。5月初旬のヨーロッパ歴訪中にスーチー国家顧問がバチカン(教皇聖座)を訪問しており,その際,両国に国交が樹立されたことで教皇の来訪が実現した。ロヒンギャ問題に関して,教皇がどのような発言をするか世界が注視したが,ミャンマー国内ではロヒンギャへの直接の言及はせず,民族間相互の尊重を訴えるにとどまった(直後に訪問したバングラデシュでは,ロヒンギャ難民と直接面会し,民族名にも言及した)。

中国との接近中国の「一帯一路」構想において,ミャンマーは内陸の雲南省をインド洋へとつなげる独特の位置を占めている。とくにNLD政権の発足以来,中国政府はミャンマーへの歩み寄りをみせており,ミャンマーもそれに応えてきた。2017年には,ロヒンギャ問題で国際社会からミャンマーへの風当たりが強まるなかで,一貫してミャンマー政府を擁護する中国との関係はより緊密なものになった。

まず,4月にティンチョー大統領が訪中し,中国側と原油パイプラインについての協定の締結や,チャウッピュー経済特区における深海港と工業団地の建設プロジェクト実施に関する往復書簡の交換などをした。原油パイプラインは,ヤカイン州のチャウッピューを起点に,ミャンマーの国土を南西から北東へ横断して,雲南省の昆明までを結ぶ。軍事政権時代の終わりごろから,天然ガス・パイプラインと並行して敷設されたものである。天然ガス・パイプラインはすでに2013年から稼働しているが,原油パイプラインの方は今回の協定締結によって本格的な稼働を開始した。年間2200万トンの輸送能力を有し,中東などからタンカーで運んできた原油を中国へ供給することになる。経済特区法の対象となる3つの経済特区のうちのひとつであるチャウッピュー経済特区では,経済特区を構成する深海港と工業団地の建設事業が,前USDP政権の任期終了が間近に迫った2015年末に,中国の政府系コングロマリットである中国中信集団公司(CITIC)が主導する企業連合に落札されていた。

5月中旬には,スーチー国家顧問が政権担当後2度目の訪中を行った。北京で「一帯一路」国際フォーラムに参加するとともに,習近平国家主席,李克強総理とそれぞれ会談し,ミャンマーの和平進展のための支援や,両国の戦略的協力の強化について協議した。その後も,両政府・党・軍のあいだで多角的かつ頻繁な要人往来がなされた。9月16日には,第14回世界華商大会がヤンゴンで開催された。世界華商大会は,世界中の華人企業家たちの経済協力を促進する目的で,1991年から世界各地で2年に1回開催されており,今回は国内外から2000人以上が参加し,香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官が演説を行った。また,軍事面では,5月下旬に来訪中の中国軍艦とミャンマー海軍が,初めて合同海上軍事演習を実施した。

このように「一帯一路」構想に刺激されて中国と多角的な関係性強化が進んでいるが,なかでも,中国の王毅外交部長が11月の来訪中に,「ミャンマー・中国経済回廊」の建設を提唱したことが注目される。これは雲南省昆明からマンダレーを経て,2つに分岐し,一方はチャウッピューへ,もう一方はヤンゴンへとつながるY字型の回廊であり,鉄道や高規格道路の敷設も視野に含まれている。スーチー国家顧問は同月末からの3度目の訪中で,習近平国家主席と会談した際,改めてこの提唱に賛意を表した。二国間でのミャンマー・中国経済回廊建設の提唱は,既存のバングラデシュ・中国・インド・ミャンマー(BCIM)の枠組みでの経済回廊建設が有効に機能していない状況下で中国側から発せられた。

他方でミャンマーは,インドとの関係を強化することで,過度の対中依存に陥らないためのバランスを保とうともしている。インド側にとっても,ナレンドラ・モディ首相のアクト・イースト政策のもとで,開発の停滞や治安上の問題がある北東部諸州の状況改善のために,ミャンマーとの連結性強化が重要な外交的課題となっている。9月上旬のモディ首相の来訪は,ロヒンギャ問題が深刻化し てから初めての外国首脳による来訪となり,両国首脳は国境安全保障や連結性向上について協議した。また,軍事面でも,5月にインドのビピン・ラワット陸軍参謀総長が来訪し,7月にはミンアウンフライン国軍最高司令官がインドを訪問するなど,両軍トップの相互訪問がなされたほか,11月にはインドのメガラヤ州で初めての二国間軍事演習が実施された。

タイの不法労働者取り締まりと移民の帰国タイには250万~500万人のミャンマー人労働者がいると考えられているが,そのうち,適切な書類を有する合法的労働者は200万人程度にすぎない。人身取引の取り締まりに注力するタイ政府は,6月23日,不法労働者とその雇用者に多額の罰金を科す法令を制定した。これをきっかけとして不法移民労働者が大量に帰国を開始し,7月上旬までにミャンマー人の帰国者数は3万人以上に及んだ。混乱を目にして,タイ当局は法令の執行を年末まで延期することを決め,7月7日には,両国の労働大臣がミャンマー人不法労働者の合法化手続きをタイ国内で進めることに合意した。複数の登録所を設置して,ミャンマー側が身分証明書・旅券を,タイ側が就労査証を発給する。しかし,登録が進捗しなかったため,年末にタイ政府はなし崩し的に法令執行の期日を3カ月先延ばしした。ミャンマー内務省の発表によると,年末までに15万人の労働者が帰国したという。

NLD政権は3年目を迎える。国際社会が注視するなかで,ロヒンギャ問題の解決に向けてどのような行動をとるかが最大の課題となる。難民の帰還事業も,国内における受け入れ態勢を整えなければ,決して一筋縄ではいかないだろう。緊急を要する安全確保や生活保障に加えて,長期的な視野から国籍制度や開発についての議論がなされなければならない。

経済では,高いGDP成長率が見込まれている。しかし,好調な縫製業については,最低賃金額の引き上げや,ロヒンギャ問題による国際社会(とくに欧米)からの需要低減の可能性といった不安要素がある。

国際関係では,中国への依存を過度に深めずに,国内和平構築や経済回廊建設を進めていくうえで中国と交渉できる余地を残せるようなバランスのとれた外交政策をとっていく必要がある。

(地域研究センター)

| 1月 | |

| 10日 | 政府,国家安全保障顧問(大臣級)のポストを創設。タウントゥン氏が就任。 |

| 11日 | ウクライナのパウロ・クリムキン外相,来訪(~12日)。ヤンゴンに総領事館開設。 |

| 11日 | チョーティン外務副大臣兼国家顧問特使,バングラデシュ訪問(~12日)。 |

| 12日 | 運輸・通信省,ベトナムのベトテル社中心の合弁企業に携帯電話事業免許を発行。4つ目の事業体となる。ブランド名はMyTel。 |

| 16日 | ヤンゴンで新バス・システム始動。路線数は300以上から70まで減少。 |

| 20日 | イギリスのボリス・ジョンソン外相,来訪(~22日)。 |

| 20日 | インドネシアのレトノ・マルスディ外相,来訪(~22日)。 |

| 21日 | ウィンミン下院議長,イギリス訪問(~27日)。 |

| 23日 | タイのチャルムチャイ・シティサット陸軍司令官,来訪。 |

| 29日 | 国民民主連盟(NLD)法律顧問のコーニー氏,ヤンゴン空港で殺害される。 |

| 2月 | |

| 2日 | タイのソムキット・チャトゥシーピタック副首相,来訪(~5日)。 |

| 2日 | タウントゥン国家安全保障顧問,訪問中のインドでアジット・ドバル国家安全保障顧問と会談。 |

| 3日 | ティンチョー大統領,カンボジア訪問(~6日)。 |

| 3日 | 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR),ロヒンギャ問題に関する報告書を発表。 |

| 7日 | 中国の雲南省昆明で第2回ミャンマー・中国2+2高級協議,開催。 |

| 15日 | タウントゥン国家安全保障顧問,各国外交団にヤカイン州での掃討作戦は終了し,国軍は撤退したと説明。 |

| 16日 | 政府,最低賃金策定委員会を設置。 |

| 22日 | ミャンマー投資委員会(MIC),開発進度によって国内を3分類し,投資に対する免税期間を差異化。 |

| 23日 | ミンミンウー・モン州首相,辞任。後任はエーザン氏(3月1日任命)。 |

| 25日 | 内相と警察長官,コーニー氏射殺事件について記者会見。 |

| 26日 | カンボジアのハオ・ナムホン副首相,来訪(~3月2日)。 |

| 3月 | |

| 5日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,ベトナム,カンボジア訪問(~10日)。 |

| 6日 | ミャンマー民族民主同盟軍,ラオカイを攻撃。民間人5人を含む死亡者30人。 |

| 7日 | 民族宗教保護協会(マバタ)支持者,『ミャンマー・ナウ』紙記者を告訴。 |

| 13日 | タウントゥン国家安全保障顧問,国家顧問特使として訪問中のロシアでニコライ・パトルシェフ安全保障会議書記と会談。 |

| 14日 | シンガポールのゴー・チョクトン名誉上級大臣,来訪(~16日)。 |

| 19日 | フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領,来訪(~20日)。 |

| 19日 | モン州の橋命名問題について,モーラミャインで2万人規模の抗議デモ。 |

| 21日 | タウントゥン国家安全保障顧問,インドのデリーで「環ベンガル湾多分野経済技術協力」(BIMSTEC)の国防相会議に出席。 |

| 24日 | ミンスェ副大統領,訪中(~26日)。ボアオ・アジア・フォーラム出席。 |

| 24日 | 国連人権理事会,ヤカイン問題についての調査団派遣を決定。 |

| 30日 | ミャワディにミャンマー・タイ第二友好橋,開通。 |

| 4月 | |

| 1日 | 補欠選挙,実施。 |

| 1日 | MIC,免税の認められる投資促進分野20分野のリストを公表。 |

| 6日 | ティンチョー大統領,訪中(~11日)。 |

| 10日 | MIC,投資制限分野のリストを公表。 |

| 12日 | チャウッピュー=昆明間の石油パイプライン,運転開始。 |

| 15日 | ワ州連合軍の拠点パンカンで非署名少数民族武装組織の首脳会議,開催(~19日)。7組織で連邦政治交渉協議委員会(FPNCC)結成。 |

| 17日 | タウントゥン国家安全保障顧問,訪中(~22日)。 |

| 19日 | ヘンリーヴァンティウ副大統領,オランダ訪問(~24日)。 |

| 21日 | 常振明中国中信集団(CITIC)董事長,来訪。 |

| 22日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,オーストリア,ドイツ訪問(~30日)。 |

| 28日 | アウンサンスーチー(以下,スーチー)国家顧問,フィリピン訪問(~29日)。ASEAN 首脳会議参加。 |

| 5月 | |

| 1日 | スーチー国家顧問,ヨーロッパ歴訪(~10日)。EU本部,ベルギー,イタリア,バチカン,イギリスを訪問。 |

| 4日 | バチカン(教皇聖座)と国交樹立。 |

| 9日 | モン州でボージョウッアウンサン橋,開通。 |

| 13日 | スーチー国家顧問,訪中(~17日)。「一帯一路」国際フォーラムへの参加。 |

| 16日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,フィリピン訪問(~20日)。第14回ASEAN軍司令官非公式会合に出席。 |

| 21日 | 海軍,来訪中の中国軍艦と初の海上合同軍事演習を開催。 |

| 22日 | EUのミカイル・コスタラコス軍事委員会委員長,来訪(~24日)。 |

| 23日 | 国家サンガ長老委員会,マバタに対して,その名称のもとでの活動を禁止。7月15日までに看板を下げることを要請。 |

| 23日 | 大統領の行政命令により,収監中のミャンマー国民186人,外国人73人に恩赦。 |

| 23日 | タウントゥン国家安全保障顧問,ロシア訪問(~25日)。第8回安全保障高級官僚国際会議に参加。 |

| 23日 | NLD政権下で2度目の連邦和平会議(「21世紀のパンロン」会議),開催(~29日)。 |

| 25日 | 第16回ミャンマー・インド外務協議,ネーピードーで開催。 |

| 28日 | インドのビピン・ラワット陸軍参謀総長,来訪(~31日)。 |

| 30日 | ヤカイン州,サイクロン「モラ」被災。 |

| 6月 | |

| 1日 | スーチー国家顧問,来訪中の中国の房峰輝・国家軍事委員会委員・人民解放軍連合参謀部参謀長と会談。 |

| 2日 | 国軍,『ヴォイス』紙の編集長と風刺漫画家を通信法違反で告訴。 |

| 4日 | スーチー国家顧問,カナダ(~11日),スウェーデン訪問(11~14日)。 |

| 7日 | 国軍の輸送機,ダウェー沖で墜落。122人死亡。 |

| 8日 | ミャンマーEU経済フォーラム,開催。 |

| 17日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,ロシア訪問(~24日)。 |

| 20日 | 統一民族連邦評議会(UNFC),チェンマイで会合(~26日)。新執行部選出。カチン独立軍など4組織が脱退。 |

| 23日 | タイで不法労働者を取り締まる法令制定。ミャンマー人移民の大量帰国始まる。 |

| 7月 | |

| 1日 | フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官,来訪(~6日)。 |

| 2日 | タウントゥン国家安全保障顧問,バングラデシュ訪問(~4日)。 |

| 4日 | チョーティンスェ国家顧問府相,インドで開催された第9回デリー対話に出席(~5日)。別途,インド外相とも会談。 |

| 5日 | ノルウェーのボルゲ・ブレンデ外相,来訪(~6日)。 |

| 7日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,インド訪問(~14日)。 |

| 7日 | ミャンマーとタイの労働大臣,タイでのミャンマー人不法労働者合法化手続きに合意。 |

| 10日 | カンボジアのプラック・ソコン外務・国際協力相,来訪(~11日)。 |

| 17日 | アメリカのジョセフ・ユン国務次官補代理,来訪。 |

| 17日 | ヘンリーヴァンティウ副大統領,訪米(~23日)。災害に関する国連の会議に出席。 |

| 18日 | ヤカイン民族党(ANP)が分離。旧ヤカイン民主連盟勢力が同名政党を登録。 |

| 8月 | |

| 1日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,日本訪問(~7日)。 |

| 1日 | ペーズィントゥン電力・エネルギー相,辞任。ウィンカイン建設相が兼務。 |

| 4日 | 中国の宋濤・党中央対外連絡部長,来訪(~5日)。 |

| 6日 | マウンドー調査委員会(委員長:ミンスェ副大統領),政府に報告書を提出。 |

| 23日 | ヤカイン問題諮問委員会(委員長:コフィ・アナン氏),政府に報告書を提出。 |

| 24日 | ベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記長,来訪(~26日)。 |

| 25日 | 未明にアラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)がヤカイン州北部国境地域の軍・警察施設を襲撃。 |

| 25日 | 反テロ中央委員会,ARSAを過激テロ組織と指定。 |

| 9月 | |

| 3日 | インドネシアのレトノ・マルスディ外相,来訪(~4日)。 |

| 4日 | ウィンミン下院議長,訪中(~9日)。 |

| 5日 | インドのナレンドラ・モディ首相,来訪(~7日)。 |

| 5日 | スーチー国家顧問,トルコのエルドアン大統領と電話会談。 |

| 8日 | ティンチョー大統領,病気診断と手術のためにタイ訪問(~19日)。 |

| 11日 | 国連人権高等弁務官,ロヒンギャ問題を「民族浄化の教科書的事例」と表現。 |

| 12日 | 政府,ヤカイン州勧告実施委員会を設置。 |

| 14日 | 香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官,来訪(~17日)。 |

| 16日 | 第14回世界華商大会,ヤンゴンで開催。 |

| 16日 | ヘンリーヴァンティウ副大統領,訪米(~25日)。国連総会出席。同行のタウントゥン国家安全保障顧問は10月17日まで滞在。 |

| 19日 | スーチー国家顧問,ヤカイン問題についてARSA襲撃後はじめて会見。 |

| 19日 | アメリカのパトリック・マーフィー国務次官補代理(東南アジア担当),来訪。 |

| 19日 | イギリス,ヤカイン問題解決までのミャンマー国軍士官教育プログラム停止を表明。 |

| 10月 | |

| 1日 | チョーティンスェ国家顧問府相,バングラデシュ訪問(~3日)。 |

| 1日 | ベトナムのゴ・スアン・リック国防相,来訪(~3日)。 |

| 6日 | スーチー国家顧問,ブルネイ訪問(~7日)。ボルキア国王の即位50周年記念式典に参加。 |

| 12日 | スーチー国家顧問,テレビ演説。「ヤカインの人道支援,再定住,開発に向けた連邦の事業」(UEHRD)発足。 |

| 15日 | 全国停戦協定の締結2周年記念式典,開催。 |

| 16日 | EU外務理事会,ミャンマー高級将校の招聘停止と防衛協力の見直しを決定。 |

| 23日 | カタールのスルタン・ビン・サアド・アル・ムライヒ外務担当国務大臣,来訪。 |

| 24日 | バングラデシュのアサドゥザマン・カーン内相,来訪(~25日)。国境警備・法執行協力に関する二国間内相会議,開催。 |

| 25日 | ティンチョー大統領,タイ訪問(~27日)。プーミポン前国王の一周忌に参列。 |

| 11月 | |

| 2日 | スーチー国家顧問,ヤカイン北部を訪問。 |

| 5日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,タイ訪問(~8日)。 |

| 6日 | 国連安保理,ヤカイン問題について重大な懸念を表明する議長声明採択。 |

| 9日 | スーチー国家顧問,ベトナム訪問(~11日)。ダナンでASEAN-APEC首脳非公式会議出席。 |

| 10日 | 国軍,西部軍管区司令官マウンマウンソー少将を異動。後任はソーティンナイン准将。 |

| 11日 | スーチー国家顧問,フィリピン訪問(~15日)。第31回ASEANサミット出席。 |

| 15日 | ティラーソン米国務長官,来訪。 |

| 16日 | 国連総会第3委員会(人権),ミャンマー政府に軍事力行使の停止と民間人保護を求める決議案採択。 |

| 19日 | 中国の王毅外交部長,来訪(~21日)。ミャンマー・中国経済回廊の建設を提唱。アジア欧州会合(ASEM)外相会議に出席。 |

| 20日 | 第13回ASEM外相会議,ネーピードーで開催(~21日)。 |

| 20日 | バングラデシュのアブル・ハッサン・マームード・アリ外相,来訪(~23日)。ASEM外相会議後に引き続いて公式訪問。難民帰還事業の開始について合意。 |

| 20日 | ミャンマーとインド,インドのメガラヤ州で初の二国間軍事演習開催(~25日)。 |

| 21日 | ミンアウンフライン国軍最高司令官,訪中(~26日)。 |

| 22日 | アメリカのティラーソン国務長官,ロヒンギャ問題に対して「民族浄化」との表現を初めて使用。 |

| 23日 | 政府,新閣僚任命。タウントゥン国家安全保障顧問が連邦内閣府相兼任。チョーティン外務副大臣が国際協力相就任。 |

| 23日 | 大統領府,反腐敗委員会を改組。アウンチー委員長(元情報相)以下12人で構成。 |

| 26日 | ウィンミン下院議長,訪日(~12月2日)。 |

| 27日 | ローマ教皇フランシスコ,来訪(~30日)。 |

| 27日 | ANPのエーマウン党首,離党届を提出。 |

| 30日 | スーチー国家顧問,訪中(~12月2日)。「中国共産党と世界の政党のハイレベル対話」に出席。 |

| 12月 | |

| 4日 | インドネシアのウィラント政治・法務・治安担当調整相,来訪(~5日)。 |

| 6日 | 新会社法,成立。 |

| 8日 | 政府,ヤカイン州勧告実施委員会への諮問機関設置。国内外有識者10人で構成。 |

| 11日 | 第3回アジア・太平洋水サミット,ヤンゴンで開催(~12日)。 |

| 12日 | ティンチョー大統領,訪日(~17日)。 |

| 12日 | ロイター通信の記者2人,ヤカイン州の安全保障に関わる重要書類を所持していたとされ,国家機密法違反の疑いで逮捕。 |

| 14日 | チョーティン国際協力相,訪中(~16日)。雲南省大理でメコン-ランツァン協力外相会議に出席。 |

| 20日 | 国連の李亮喜(イ・ヤンヒ)人権状況特別報告者,ミャンマーから入国を許可しない旨の通告を受けたという声明発表。 |

| 21日 | アメリカ財務省,前西部軍管区司令官マウンマウンソー少将に経済制裁を科す。 |

| 29日 | 最低賃金策定委員会,全国一律で日額4800チャットとする案を政府に提出。 |

(出所) 連邦議会ウェブサイト,各種報道より作成。

(注) 政党はNLD:国民民主連盟,USDP:連邦団結発展党,MNP:モン民族党。[ ]内は,過去の特筆すべき履歴。

(出所) 各種報道より作成。

(注・出所) 資料③に同じ。

(注) 人口は,アジア開発銀行の推定値。消費者物価指数は中央統計局(CSO)の数値で,2017年度は4~5月の平均値。為替レートは2016年度以前はCSO の数値,2017年度は中央銀行ウェブサイトに 基づく4~2月の平均値。

(出所) Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Selected Monthly Economic Indicators, June 2017; Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2017; Central Bank of Myanmar, Reference Exchange Rate History Website (http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate/history).

(注)2010/11年度生産者価格に基づく。2013/14年度以前はCSOの数値,2014/15年度以降はADBの数値。

(出所) Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2017.

(注) … データなし。

(出所) 表2と同じ。

(注) … データなし。

(出所) Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2017.

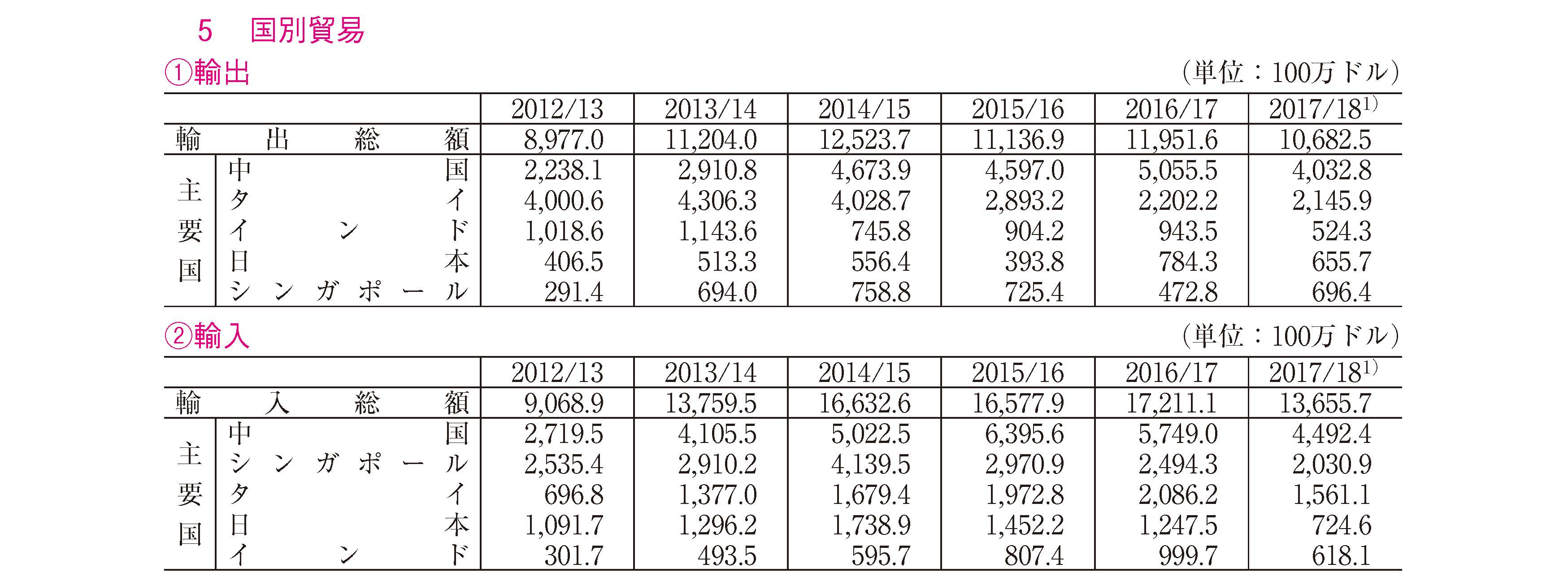

(注) 国境貿易を含む。1)2017年度は4~12月の商業省発表値。

(出所) Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Selected Monthly Economic Indicators, June 2017; Ministry of Commerce website (http://www.commerce.gov.mm/).

(注) 国境貿易を含む。1)各項目の合計と総額に誤差あり。2)2017年度は4~12月の商業省発表値。

(出所) Central Statistical Organization, Selected Monthly Economic Indicators, August 2015; June 2017; Ministry of Commerce website (http://www.commerce.gov.mm/).