2018 Volume 2018 Pages 481-514

2018 Volume 2018 Pages 481-514

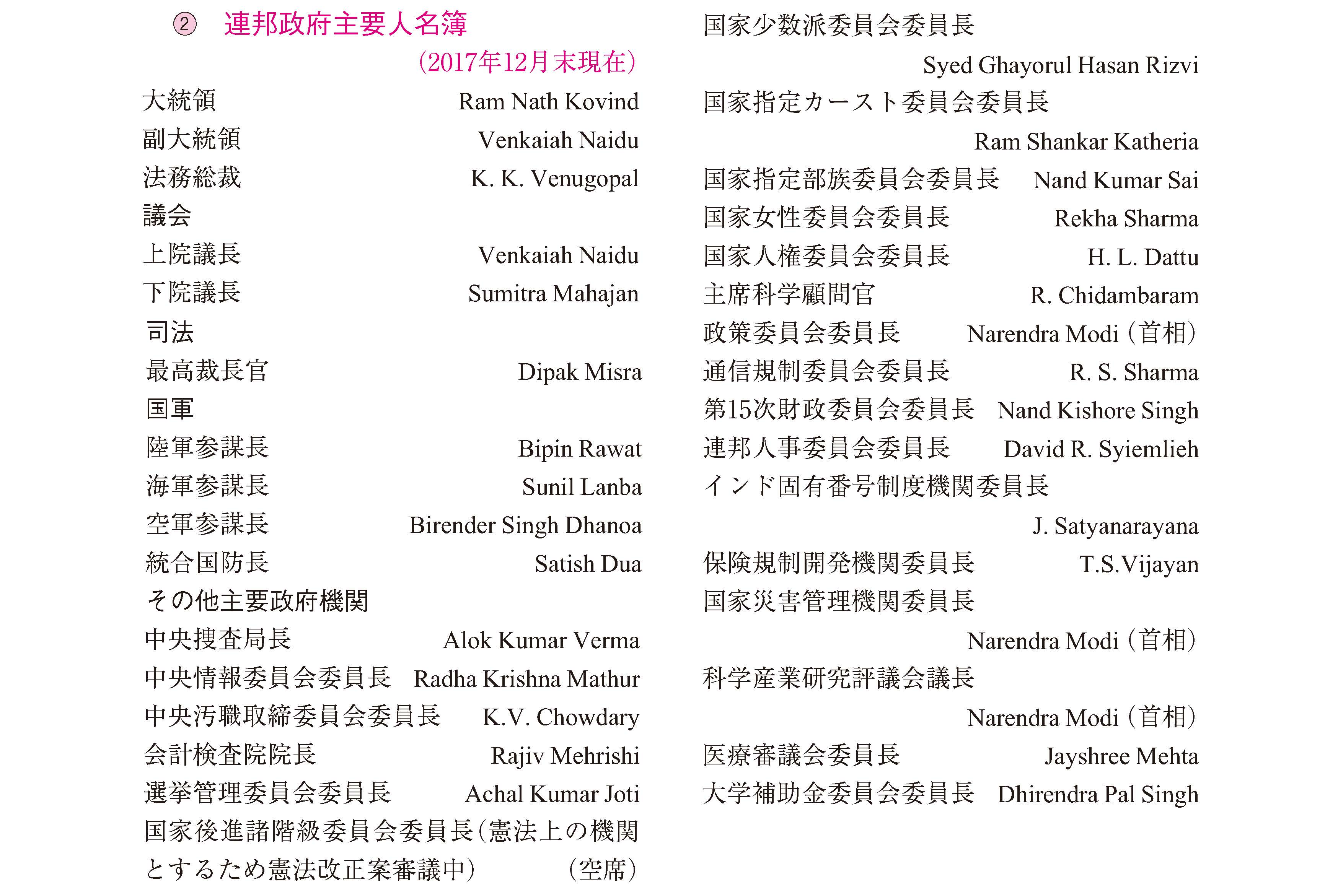

インド人民党(BJP)のナレンドラ・モディ首相率いる国民民主連合(NDA)政権は比較的に安定した政権運営を行っている。州議会選挙では地方政党のアカーリー・ダルと連立を組むパンジャーブ州で会議派に敗れたが,ウッタル・プラデーシュ(UP)州では大勝し,グジャラート州でも勝利した。大統領選挙でもラーム・ナート・コーヴィンドを当選させた。しかし,モディ政権は州政府による農民の農業負債返済免除などを止めることができず,経済改革の政治で限界を露呈した。一方,会議派はパンジャーブ州議会選挙以外では成果を収めることができなかったが,12月の総裁選挙でラーフール・ガンディーが総裁に就任したことは新鮮なイメージを与えた。

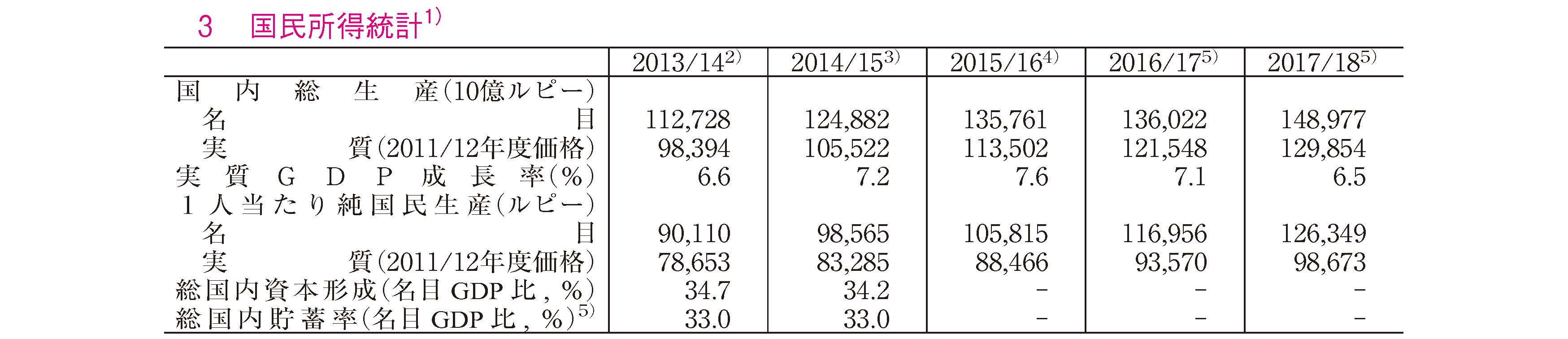

経済に関しては,実質GDP成長率が6.5%となり,前年よりもさらに下降した。これには2016年11月に突如行われた高額紙幣の流通停止や2017年7月の「物品・サービス税」(GST)の導入に伴う経済の混乱が成長に悪影響を及ぼしたといえる。しかし,四半期ごとのGDP成長率に注目すると6~9月にGDP成長率は上昇を始めており,インド経済が早期に混乱から脱したことがわかる。財政政策では7月の統一的なGSTの導入に加えて,1951年以来,インド経済を支えてきた「5カ年計画」が3月に終了し,政策委員会によって3年間の新たな経済政策指針が示された。この経済政策に従って,2018/19年度予算では農業振興・農村開発が重視された。金融政策では,公的・民間銀行の不良債権問題が大きな課題となり,この解決のためにインド準備銀行の権限が強化された。

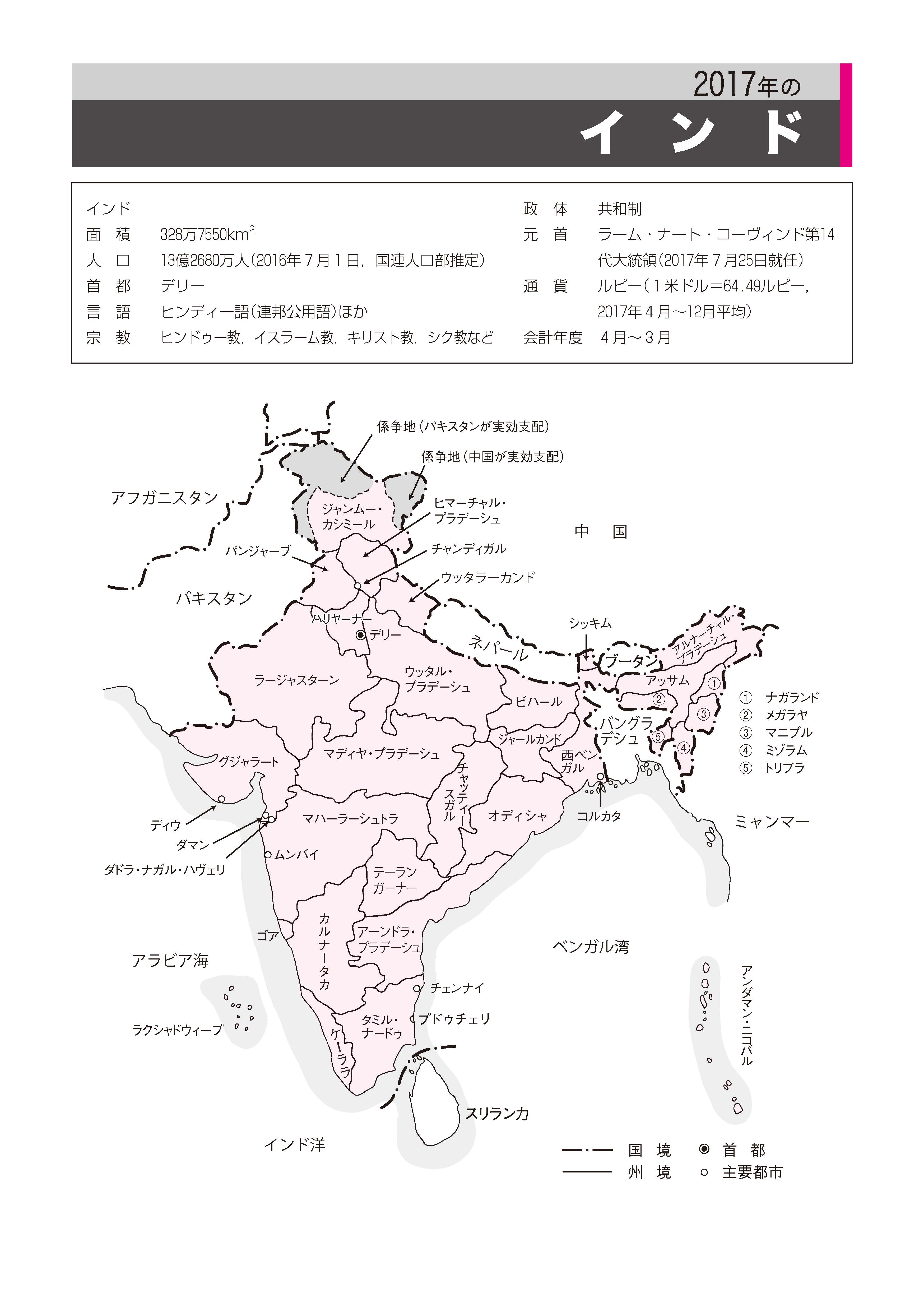

国際関係については中国とは国境紛争のため緊張が高まった。パキスタンとの関係は冷え切ったままである。対照的にアメリカ,日本とは良好な関係を維持できており,インドがどちらの側に立っているか鮮明となった。

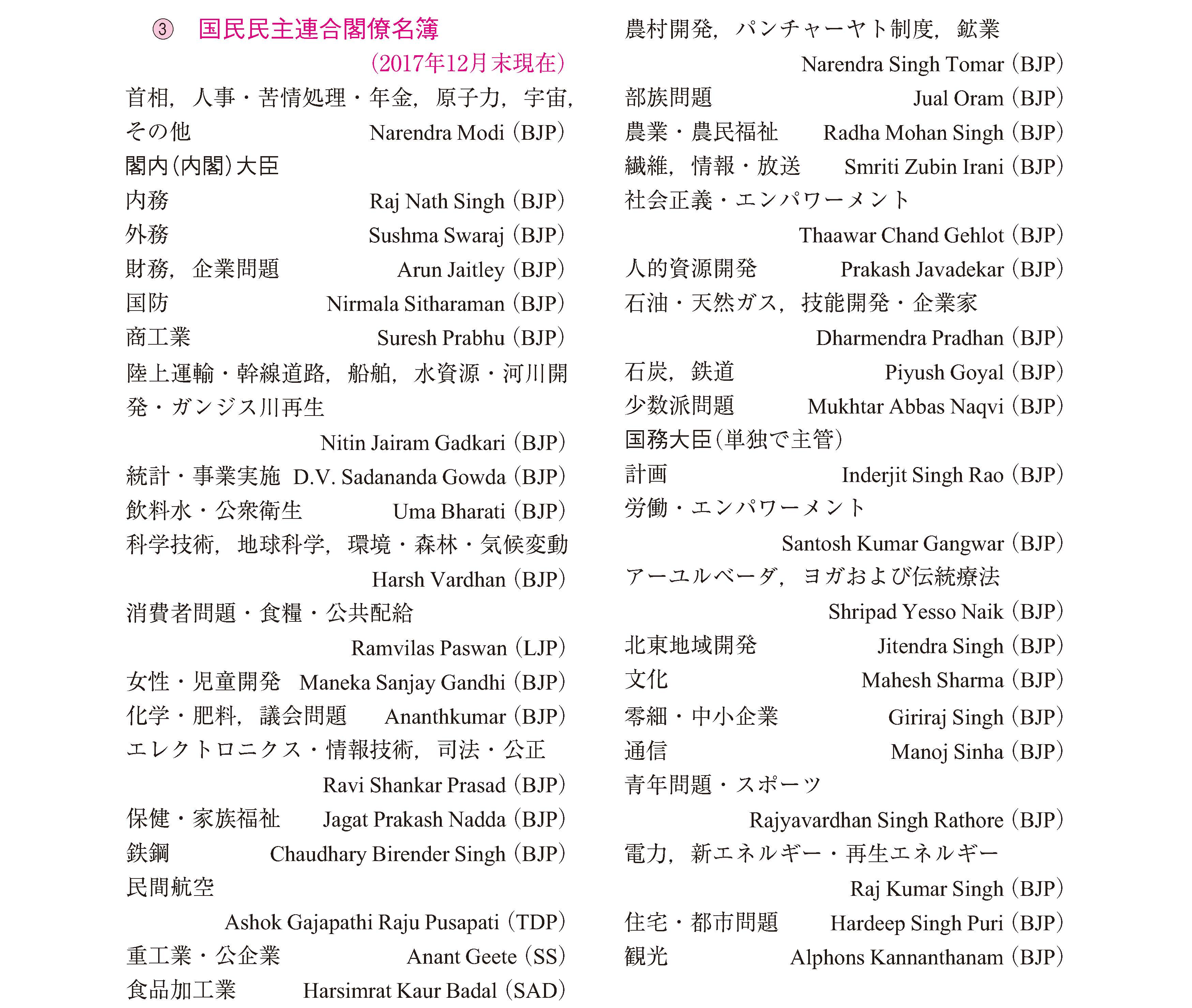

任期の半分を越えたモディ政権は,比較的に安定した政権運営を行っている。7月1日にはGSTの導入が実現し(「経済」の項参照),定着にはまだ多くの問題はあるが,長年の懸案であった合理的な間接税体系がスタートした。

9月3日には3度目となる内閣改造に伴い新大臣の就任宣誓式が行われた。内閣改造ではモディ首相は実績と説明責任重視という方針で人選を行ったとされる。P・ゴーヤル,N・シタラマン,D・プラダーン,ムクタル・アッバス・ナクヴィが実績を買われて閣内大臣に昇格した。とくにN・シタラマンが女性として初めて国防大臣に就任したのが注目された。モディ首相の内閣改造が各大臣の実績と説明責任という基準で行われているとの評価は,政権がプラスイメージを維持することに貢献している。

モディ政権と民族奉仕団(RSS)の関係も良好である。9月30日のスピーチでRSS総裁モーハン・バーグワトは,後述するように問題が多い州政府の農業ローンの返済免除政策も含めて,モディ政権の政策を強く支持した。ヒンドゥー民族主義を掲げるRSSはBJPの生みの親であり,北部,西部を中心に多くの支部をもち,社会的影響力は無視できない。モディ政権にとってRSSと良好な関係を維持することは政権の安定性につながっている。

また後述するようにUP州やグジャラート州などの州議会選挙でのBJPの勝利はモディ政権の威信を高めた。しかし,問題は山積している。

大統領選挙7月20日に大統領選挙が行われ,BJPとNDAが推すビハール州知事ラーム・ナート・コーヴィンドが勝利した。大統領は連邦上・下院議員,および州議会議員(州が上院をもつ場合,上院議員は除く)が選挙人となって選出される。ただし,各議員がもつ投票数は議員の代表する人口にほぼ比例する形で決められるので,連邦議会議員は州議会議員の数倍の投票数をもつ。

コーヴィンドはUP州のダリト(被抑圧階層:その多くは憲法上「指定カースト」とされる歴史的に差別を被ってきた人々)である。弁護士出身の同氏は1991年にBJPに入党し1994年に連邦上院に選出された人物で,RSSと親密な関係をもつ。知名度が高くなかったコーヴィンドがBJPによって大統領候補となった背景は,知名度が低いがゆえに野党の反発が小さく,また,ダリトを候補者とすることによって,頻発するダリトへの差別,暴力事件が引き起こすダリトの反発を和らげるという期待があったとみられる。BJPは6月19日にコーヴィンドを次期大統領候補とすることを発表した。これに対して会議派を中心とする野党は同じくダリト出身である元連邦下院議長のメイラ・クマールを6月22日に大統領候補として選出した。7月20日の開票の結果,コーヴィンドが投票数の65.6%を獲得して勝利し,25日に第14代大統領に就任した。

大統領選挙後,8月5日に副大統領選挙も行われBJPのヴェンカイアー・ナイドゥが当選した。同氏は8月11日に副大統領に就任した。

会議派の動き会議派は党勢立て直しを図っているが,大きな成果が上がっていない。

2017年1月28日には,元カルナータカ州首相や連邦外務大臣を歴任したS・M・クリシュナが党内での処遇を不満として会議派を脱退し,3月22日にBJPに入党した。同州では2018年に州議会選挙が予定されており,BJPはS・M・クリシュナの入党を歓迎した。カルナータカ州会議派にとってダメージは大きい。

会議派は10月9日に,BJP党首のアミット・シャーの息子ジャイ・シャー所有の会社が2014年にBJPが政権を握った後,売上高が大きく上昇したとのインターネット報道ポータルの「ワイヤー」の記事に基づき,腐敗の疑いからアミット・シャーの党首辞任,諮問委員会の設置を要求してBJPを揺さぶった。しかし,ジャイ・シャーは根拠がないとして逆にワイヤーを名誉毀損で訴えた。

また会議派は11月4日に,N・シタラマン国防大臣などモディ政権の4大臣が「報酬をともなう官職」に就いているとして,大臣職からの辞職を求めた。具体的には国家安全保障担当官アジット・ドーヴァルの息子が運営するシンクタンクのインド財団の理事に4人が就いていることを指摘したのである。「報酬をともなう官職」とは政府が設立する機関の職であるが,憲法が国会議員に兼職を禁止するのは立法府と執行部の間の独立を保障するためである。会議派はこの規定に違反しているとして非難したのであるが,BJPは要求には応じていない。

一方,後述するように会議派は2017年の一連の州議会選挙ではパンジャーブ州を除き党勢回復の兆候はみられなかった。北部,西部で党勢が回復しない大きな理由のひとつは党組織の弱体化にある。この問題は一朝一夕には解決策はないが,12月11日に行われた総裁選挙でラーフール・ガンディー副総裁が総裁に選出されたのは党再生に向けて明るいニュースであった。ラーフールは1970年生まれでソニア・ガンディー元総裁の息子である。ラーフールは16日に独立以降では第16代となる総裁に就任した。就任演説でラーフールは「会議派はインドを21世紀に導いたが,現首相(モディ首相)は,人が自分と違っている,違ったものを食べているというだけで殺し合い,信じるものが違うというだけで打たれる中世の世界に我々を連れ戻している」と述べ,BJP政権を厳しく批判した。

州政治と州議会選挙――ウッタル・プラデーシュ州,パンジャーブ州,ウッタラーカンド州,ゴア州,マニプル州の州議会選挙2017年は重要州で州議会選挙が行われ,北部,西部の州では依然としてBJPの人気が衰えていないことが示された。

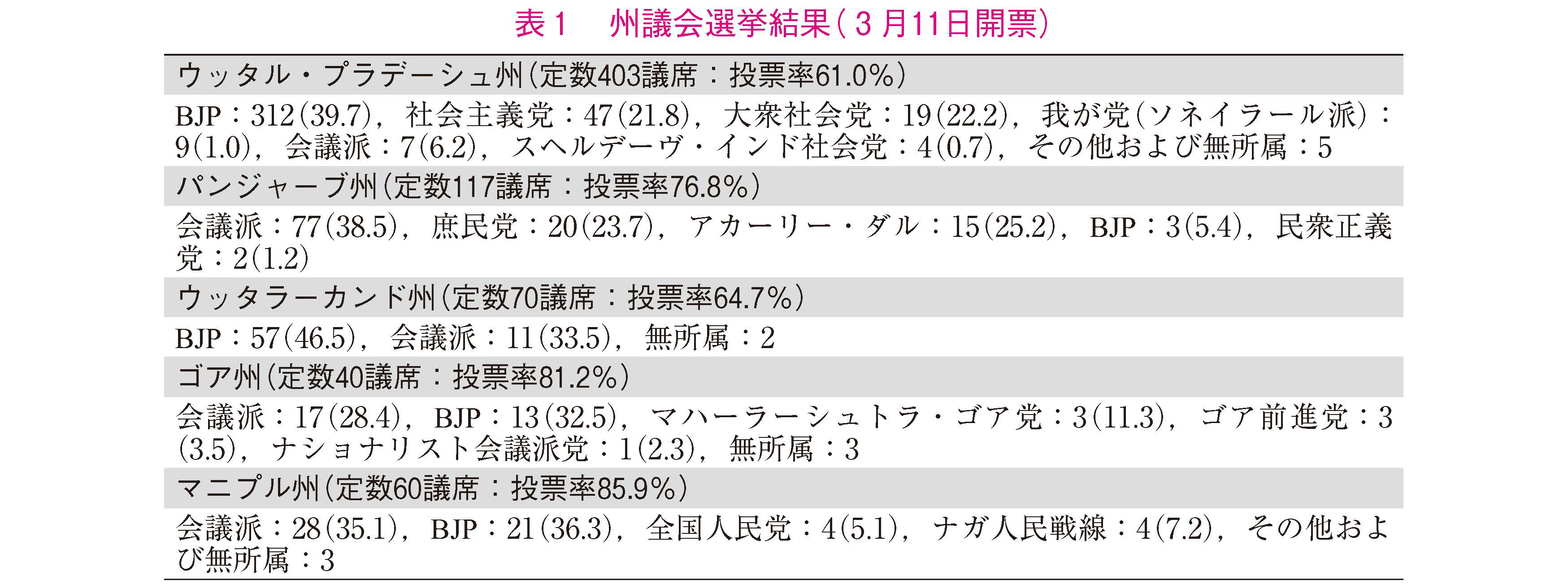

3月11日に開票された州議会選挙結果は以下のとおりである。BJPはUP州,ウッタラーカンド州で大勝し,UP州では3月19日にヨーギー・アーディティヤナートが州首相に就任した。BJPはゴア州とマニプル州では第1党を会議派に譲ったが,ゴア州ではゴア前進党やマハーラーシュトラ・ゴア党など,マニプル州では全国人民党やナガ人民戦線などの支持を得て政権を発足させることに成功した。マニプル州でBJPが政権に就くのは初めてである。パンジャーブ州では会議派が勝利し3月16日にアマリンデル・シンが州首相に就任した(表1)。

(注) 政党獲得議席の後のカッコ内は得票率(%)。

(出所)インド選挙員会データ(http://eci.nic.in)より。

UP州の選挙は,2014年連邦下院選挙の継続であった。いくつかの世論調査からBJP大勝の要因はモディ首相の人気に加えて,ダリトに支持基盤をおく大衆社会党政権やヤーダヴやムスリムに支持基盤をおく社会主義党政権から,目立った利益を得られなかった諸カースト,そして,高カーストがBJP支持を明確にしたことにあったとみられる。与党の社会主義党は会議派と選挙協力を行ったが,党内の分裂もあり,得票率は2012年の29.1%から大きく低下した。

新州首相のアーディティヤナートは僧侶で,ヒンドゥー民族主義者として知られる。就任以来,犯罪撲滅のための容赦ない警察権力の行使,州行政官僚に成果を求める厳しい姿勢などは好感をもってみられた。また農業ローンを,10万ルピーを上限として返済を免除する措置を4月4日に発表したことは農民から歓迎された。しかし,一方で同氏が州首相に就いたことで高カースト中心のヒンドゥー民族主義的風潮が強まっていることが問題となっている。

たとえば,同氏によって2002年に創設されたヒンドゥー青年団は私的に道徳的取り締まりを行い,ムスリムなどの反発を強めていた。5月24日に州首相が予防接種キャンペーンでクシーナガル県を訪問する際に,地方役人が石鹸をダリトの村人に渡し,体を洗っておくように指示したことはダリトに対する侮辱であるとして強い非難が起こった。また,州政府が不法営業とみなす屠殺場を強引に禁止したことは食肉業で生計を立てているムスリムだけでなくダリトにも大きな不満を引き起こした。さらには,12月6日に州政府がヒンドゥー教の聖典のひとつであるバガヴァッド・ギーターに基づく宗教テキストに関して歌会を行うように州内のすべての学校に指示を出したことには批判が集まった。

パンジャーブ州では2014年の連邦下院選挙で庶民党が急伸し,注目された。結果的にみると庶民党の得票率は2014年の選挙とほぼ同じレベルであったが,それは与党のアカーリー・ダルとBJP連合の票を奪うこととなり,会議派の勝利につながった。会議派の得票率は前回の2012年は40.1%であったから今回は前回よりやや少ない得票でより多くの議席を獲得したことになる。

アマリンデル・シン会議派政権の大きな課題は農民の不満にどう対処するかである。パンジャーブ州はインドでもっとも農業近代化が成功した州とみられているが,近年,農業近代化の陰で借金が返済できない農民の自殺が急増するなど,さまざまなひずみが顕在化している。これに関してアマリンデル・シン州首相は農民救済策として6月19日に,土地所有が5エーカーまでの小農・零細農を対象として農業ローンを20万ルピーを上限として返済免除を認めるなど救済策を発表した。ただし,農業用電力を補助金により無料で使用させる政策は継続するが,中・大規模農家は電力補助金を自発的にあきらめるよう呼び掛けてもいる。また州政府は10月19日に相対的に後進的な階層である「その他後進階級」(OBCs)が,行政や教育機関などで優先的に採用される留保制度を利用できる基準を緩和することを決定した。OBCsでも一定以上の裕福な世帯は留保制度の恩恵にあずかれない。その基準を年所得60万ルピーから80万ルピーに引き上げ,比較的に所得の高い世帯も留保制度の恩恵にあずかれるようにした。中央政府では留保制度を利用できるOBCsの所得基準を60万ルピーから80万ルピーへの引き上げることは,9月13日に決定されている。

――ビハール州の政変ビハール州では与党で,ニティシュ・クマール州首相率いるジャナター・ダル(統一派)(JD[U])がBJP連合に鞍替えする事件が起こった。2015年11月の州議会選挙では,ニティシュ・クマール率いるJD(U)とラッルー・プラサード・ヤーダヴ率いる民族ジャナター・ダル(RJD),会議派,ナショナリスト会議派党がまとまり反BJPの「大連合」を組み勝利した。しかし,2017年に入りJD(U)とRJDの対立が決定的となり,連合は分裂した。分裂に至る基本的要因はニティシュ州首相が,スキャンダルが頻発するRJDとの関係を清算しようとしていたことにある。そこにBJPの揺さぶりが加わった。

JD(U)とRJDの対立が決定的となるまでには,いくつかの伏線があった。まず,2016年9月に重犯罪の罪で収監されていたRJDの有力者モハンマド・シャハブッディンが保釈されたことがある。ラッルーと親密な関係にある同氏はニティシュ州首相と対立する政治家である。また,ニティシュ州首相は2017年6月21日にBJPの推すコーヴィンドを大統領候補として支持することを明らかにし,連合内の対立を自らあからさまにした。決定的事件はラッルーの息子で副州首相のテージャスウィ・ヤーダヴ(RJD)が7月10日に腐敗の嫌疑で中央の捜査機関から捜査を受けたことである。この時,テージャスウィは辞任を拒否したが,この機会を捉えてBJPはニティシュ州首相がRJDとの関係を解消するよう決断すれば,閣外からニティシュ政権を支持すると呼び掛けた。7月26日にニティシュ州首相はテージャスウィの腐敗を理由としてRJDとの関係を清算し,州首相を辞任した。これに対してBJPはすぐさまニティシュ支持を明らかにした。ニティシュは27日に州首相に就任し翌28日はBJPの支持を得て州議会の信任投票を切り抜けた。JD(U)は8月19日にNDAに参加することを決定した。

RJDの腐敗体質は12月23日にジャールカンド州ランチーの中央捜査局(CBI)の特別法廷による,飼料詐欺に関係する判決で,ラッルー・プラサード・ヤーダヴおよび,ほかの15人に対し有罪判決が下され,ラッルーが収監されたことでも改めて明らかになった。

――グジャラート州およびヒマーチャル・プラデーシュ州の州議会選挙12月18日には,グジャラート州およびヒマーチャル・プラデーシュ州の州議会選挙の開票が行われた。選挙は両州とも接戦であったが,BJPが会議派に対して勝利した。ヒマーチャル・プラデーシュ州では27日に,元RSS幹部のジャイラーム・タークルが州首相に就任した(表2)。

(注)暫定値。政党獲得議席の後のカッコ内は得票率(%)。

(出所)インド選挙員会データ(http://eci.nic.in)より。

グジャラート州では今回の選挙はBJPにとって不安材料が多かった。たとえば,2016年7月にギル・ソムナート県ウナで上位カーストの牛保護団が牛の皮鞣しを行ったダリトに暴行し,それに反発してダリト数人が農薬で服毒自殺を図った事件は,BJP州政権に対するダリトの反感を高めた。また,アーメダバード近郊で2017年2月14日にナルマダー河からより多く取水できるよう要求する農民が警察と衝突し多くの負傷者を出したことも州政府に対する不満を高めた。さらに,パーティダール・カーストの指導者ハルディック・パテールと会議派の選挙協力がなったことはBJPにとってマイナス要因であった。2015年から同氏は州政府がパーティダール・カーストをOBCsとして認定するよう運動を行ってきたが,実現しなかった。今回の選挙では,同氏の運動が会議派を支援するかわりに,選挙で会議派が勝った場合,OBCsの留保制度を同カーストに適用することが11月22日に同氏と会議派の間で取り決められた。

以上のようなマイナス要因はあったが,依然として高いモディ首相の人気からBJP州政府への支持は一定の水準を維持しているとみられた。州政府は人々の不満を和らげるため,若者の雇用促進のための行政機関への雇用促進,民間企業と若者を引き合わせ雇用につなげるジョブ・フェアーを2月以降,各地で開催して一定の成果を上げた。一方,州会議派は党内の分裂もあり,支持基盤を順調に広げられなかった。結局,選挙ではBJPが勝利し,続投が決まったヴィジャイ・ルーパーニーが12月26日に州首相に就任した。

一連の州議会選挙においてBJPが主要州で勝利を収めたことから,連邦上院も徐々にBJPとNDA所属政党の比重が高くなってきた。連邦上院(任期6年で解散はない)は2年ごとに3分の1ずつ改選されるが,州議会議員が選挙母体であるため州議会の勢力が反映されるからである。2014年8月の上院議員は,BJPが42議席,NDA全体で56議席であったが,2018年1月時点では239議席中,BJPは58議席,NDA全体で83議席となった。NDAは連邦下院では多数を確保しているが,上院で少数であることから法案通過が難しいという「ねじれ」現象がモディ政権の法案通過に大きな制約となっている。上院で勢力が拡大しつつあるとはいえ,NDAがねじれを解消することは当面難しい。

モディ政権と農民成長を続けるインド経済のなかで政治的に大きな問題となっているのは,成長から取り残される弱者層に対してどのように対処するのか,という点である。とりわけ経済成長の成果がもっとも届きにくい農村貧困層の底上げは急務である。中央政府はすでに2016/17年度中の2017年1月2日には「マホトマ・ガンディー全国農村雇用保証事業」(MGNREGA)向け予算を240億ルピーから400億ルピーへ増額し,農業労働者など農村貧困層への政策的配慮を示した。同事業は,村レベルの小規模な公共事業などによって年間100日の雇用と賃金を農民に保証する事業である。MGNREGAなど短期的に効果が期待できる事業は旱害など天候不順による困窮時に利用される場合が多い。タミル・ナードゥ(TN)州では2016年のモンスーン不順による大旱魃のため,州首相のパンニールセルヴァムが2017年1月11日に旱魃被害州と宣言し,MGNREGAの年間雇用上限を150日に引き上げるなどの諸政策を発表した。MGNREGAは中央政府の支出割合が大きいため,結局,中央政府の援助を求めることとなった。

農業の不安定さに起因する農村の困窮はTN州にとどまらず,また,農村経済の不安定性は農業労働者だけではなく,零細農,小農,中農にも及ぶ。その極端な形は自殺である。農民の自殺は,多額の借金をして資本投下したにもかかわらず天候不順などで収穫が得られず返済不可能となることが大きな原因で,脆弱な基盤のうえで商業的農業を行う農民の間で多い。したがって,農民の政治に対する要求のなかで農業ローンの返済免除が重要な位置を占める。選挙政治で農民は重要な票田であるから,政府も農村の状況には政治的に敏感となりその要求に応じざるをえず,政府が返済を肩代わりする形で農業ローンの返済免除が行われてきた。

2017年も,3月に行われたUP州議会選挙におけるBJPのマニフェストには零細農,小農に対する農業ローンの返済免除が盛り込まれ,モディ首相自身も2月15日の選挙応援でBJPが選挙で勝利した時は農業ローンの返済免除を行うと表明した。農業ローンの返済免除はBJP以外の他政党も表明しており,いわば,政党間で競って打ち出されている政策であるため,多くの州で実施された。4月4日のUP,4月11日のテーランガーナー,6月19日のパンジャーブ,6月22日のカルナータカ,6月24日のマハーラーシュトラ,9月14日のラージャスターンなど,いずれの州でも一定の条件付きながら,州政府は農業ローンの返済免除を決定している。

しかし,農業ローンの返済免除は,一方でモラル・ハザードにつながることから,金融機関などから反対意見も根強い。たとえば,UP州政府の農業ローン返済免除発表後の4月6日に,中央銀行であるインド準備銀行(RBI)の総裁は,農業ローン返済免除に強い警戒感を表明した。RBIは6月18日にもカルナータカ州など他の州政府に農業ローンの返済免除の動きが広がることに警告を発している。中央政府も,モディ首相の先の発言とは裏腹に,6月12日にはアルン・ジャイトレー財務大臣が中央政府として農業ローンの返済免除のために資金を供給することはなく,実施するとしたらそれは州政府の資金でやるべきと述べた。また7月21日にはS・K・ガングワル財務担当大臣は連邦下院で,モディ政権下の3年間,中央政府が農業ローンの返済免除を行ったことはなく,今後も中央政府が農業ローンの返済免除を行うことはないと陳述した。

農業ローンの返済免除などは一時的な救済策にすぎず,農民の生活におけるリスクを構造的に低下させるためには,灌漑設備の建設や制度信用の拡充など物理的,経済的インフラの拡充が必要である。しかし,灌漑設備は建設が容易な地域ではすでにかなり普及しており,半乾燥地域であるデカン高原など建設が難しい地域で普及させるためには多額の投資が必要となるため大幅な拡充は難しい。また,制度信用も経済的弱者層には実際上アクセスが限られる。よって,より広い階層に普遍的に届く支援策は限られる。そのひとつは公的社会インフラの拡充である。とくに公的保健システムの拡充は農村貧困層にとって重要である。

モディ政権は2年間ペンディングになっていた国家保健政策を3月15日に承認した。2002年以来となる新しい2017年国家保健政策は,保健サービスをすべての人々に安く届けることを目標とする。政府による公的保健サービスの基本組織は県(district)の下の郡相当のレベルに置かれている公共保健センター(PHC)である。これは中央政府の指導で州を問わずほぼ全国的に設置されている末端組織で,農村部の公的保健医療のサービスを中心的に担うことが期待されている。しかし,村人にとってもっとも身近であるべきPHCの実績は乏しいのが実態である。PHCは大規模な予防接種キャンペーンや出生前検査などでは一定の役割を果たしているものの,設備・人員の不足や腐敗のため,重大な疾病の場合,ほとんどの農民は都市部の民間病院,または県レベルの公的大病院を利用することが各種調査で明らかとなっている。2017年国家保健政策では人々の公的医療体制への信頼を強化するため,すべての人に無料で医療を届けること,予防医療などの強化,県レベルの病院やPHCの機能の拡充など,包括的な政策を実施するとの目標が提示された。

また,同政策では公的医療体制と民間医療者の協調もうたわれた。この民間との協調は,7月19日に保健・家族福祉省,政策委員会が官民連携(PPP)方式によって,特定疾病に関して民間事業者に県レベルの公立病院のスペースを使用させサービスを改善し,無料の医療は貧困線以下の貧困層にのみ適用するなどの案を世銀との会議で提出したことで,具体的な政府の意図が明らかになった。しかし,これは政策として調整不足であり,公的サービスの切り捨てにつながりかねないなど,各方面から批判をあびた。カルナータカ州の会議派政府は11月30日に政策委員会が州政府に示した,公立病院の機能を大々的に民間部門に開放するという方針に強く反対した。

モディ政権の経済政策はネオリベラルの側面が注目されるが,2017年に入り,以上のように農民や社会的弱者層に対するポピュリスティックな政策も強化されている。9月25日にもモディ首相の肝いりで,すべての家庭,とくに貧困世帯の場合は無料で電気コンセントをつける事業が開始された。これらの政策・事業には2019年に予定される連邦下院選挙をにらんでの政治的意図が見えるが,いずれも問題解決のための根本的構造改革にはなっていない。

モディ政権とヒンドゥー民族主義モディ政権ではヒンドゥー民族主義の浸透が徐々に進んでおり,それに伴う社会的軋轢も頻発している。近年,とくに問題となっているのが,ヒンドゥー教で神聖な動物とされる牛を保護する「牛保護団」の活動である。これは他の宗教徒,とりわけムスリムによる牛の屠殺と食肉という日常レベルの問題と関係するため社会的に先鋭化しやすい問題である。民間団体の調べによると,牛保護のため牛保護団が牛の屠殺や食肉を行ったと疑われる個人に私的に暴力的制裁を加えるなどの憎悪犯罪の件数は,2014年:3件,2015年:12件,2016年:24件,2017年:37件(12月初めまで)と,モディ政権に入って顕著に増加している。被害者のほとんどはムスリムである。このような状況に対して,中央政府の法律委員会は,3月24日にリリースされた報告書で,民主主義を強化するためにヘイトスピーチに対して刑罰を強化する必要性を政府に勧告している。

一方で,環境・森林・気候変動省は5月23日に動物虐待禁止法に基づき,家畜が屠殺を目的として売買されるのではないとの証文を示さないかぎり,家畜を市場に持ち込むことを禁止する通達を出した。このことは,中央政府が牛など家畜の合法的な屠殺をも難しくさせ,結果として,ムスリムなど宗教的少数派の生活を困窮させているとして反発が広がった。中央政府は6月4日に,同通達は特定のコミュニティを傷つけるものではないと釈明した。しかし,最高裁は7月11日,この通達の執行停止を命令した。

モディ首相は6月29日には,ジャールカンド州ラームガルで牛肉を運搬したと疑われた男性が群衆に撲殺されたことに関して,牛保護を口実にした殺人を非難した。また7月16日には,州政府は暴力にふける牛保護団員に対して厳密な処置を講ずるべきであると発言した。これに対してRSS関連団体の世界ヒンドゥー協会の指導者プラヴィーン・トーガディアは同日,牛保護団は何者をも恐れる必要はないと,その活動を支持した。一方,RSSは7月21日に牛保護団の暴力を支持しないし,暴力を振るった犯人は処罰されなければならないと,政府寄りの見解を示した。このように,モディ政権とRSS指導部は過激な牛保護団の活動を容認しない姿勢を示しているが,過激なRSS系団体はそのような方針を受け入れておらず,RSS関連組織は一枚岩ではない。

牛保護団の問題以外でも,ヒンドゥー民族主義と国家主義を浸透させる,あるいはそれを阻むものを排除する動きがみられる。既述のUP州のアーディティヤナートBJP政権の政治はその典型である。

検閲で露骨な情報統制を行う例もみられる。たとえば,ケーララ州の国際映画祭で,カシミールの情勢不安を取材したドキュメンタリー,AP州ハイデラバード大学の学生ロヒト・ヴェミュラがBJP系の学生組織との対立による寮追放で2016年1月に自殺に追い込まれた事件のドキュメンタリー,そして,デリーのネルー大学で学生が反国家的扇動を行ったとして正当な証拠もなく逮捕された2016年2月の事件に対する抗議活動を描写したドキュメンタリー3本の上映が申請されたが,6月10日に中央の情報・放送省は上映許可を与えず,上映を認めない理由も開示されなかった。

しかし,一方では,ヒンドゥー民族主義と国家主義の浸透に反発する,あるいは阻む動きもみられ,その過程は跛行的である。たとえば,2016年11月30日に最高裁は映画上映前の国歌演奏と観客の起立を求める命令を出した。しかし,2017年10月23日に最高裁自身がこの判断を問題視し,結局,2018年1月9日に映画館で国歌演奏を義務とする2016年11月の命令を改め,国歌演奏の判断は個々の映画館に任せるとした。

10月28日にRSS総裁バーガトは,インドはヒンドゥーのものであるが他を排除することはないと講演した。BJP政権の基本的な考えはこれに沿ったものであると考えられよう。

(近藤)

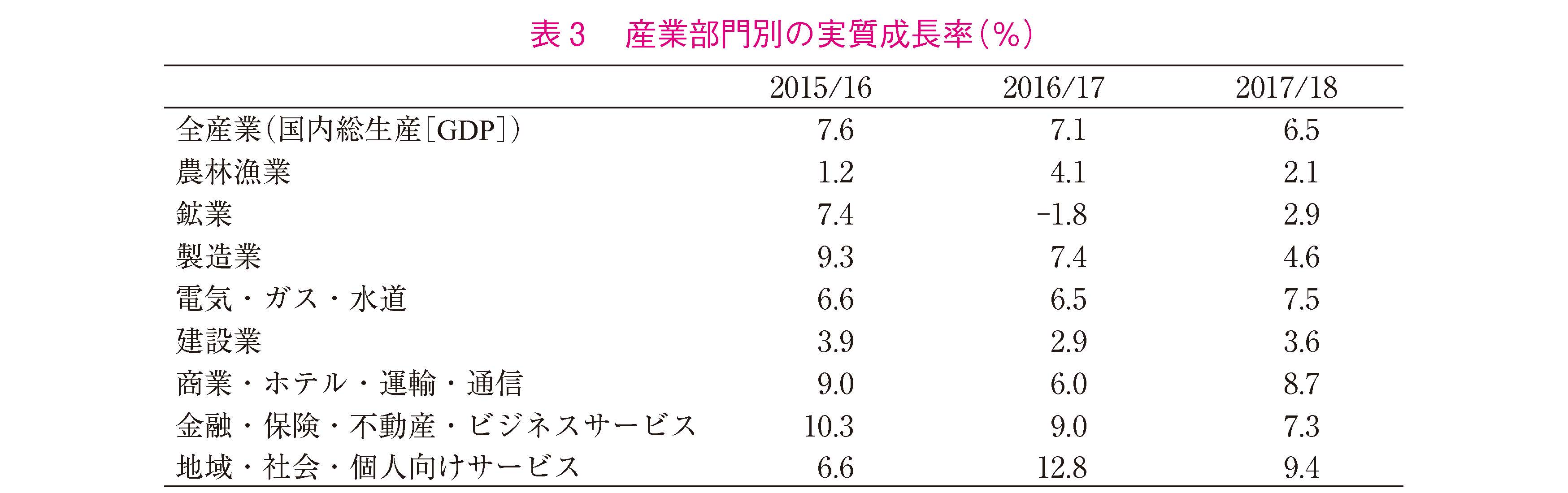

2018年1月5日付のインド統計・事業実施省中央統計局(CSO)の報告書によると2017/18年度(2017年4月~2018年3月)のインドの実質GDP成長率(第1速報値)は6.5%であった。前年度の成長率(7.1%)よりも強く落ち込んだ原因として,2016年11月に突如発表された高額紙幣の流通停止,および2017年7月の統一的な「物品・サービス税」(GST)導入に伴う経済の混乱が考えられる。2016年の高額紙幣の流通停止後に,農村部では現金が不足して商品取引が中止になったり,物々交換によって商取引が成立したりと,農村経済は大いに混乱した。農村部での混乱を示すかのように,産業部門別の実質成長率では農林漁業が前年度よりも大きくその値を下げている。しかし,実質GDP成長率を四半期ごとにみてみると,2017年のインド経済を単純な成長の鈍化のみでは説明できなくなる。すなわち2016年最終四半期(9~12月)のGDP成長率(7.1%)は2017年第1四半期(1~3月)に6.1%,第2四半期(4~6月)に5.7%まで低下するものの,第3四半期(7~9月)には6.3%まで回復しており,その後の上昇を見込んで2017/18年度の成長率が6.5%と定められたと考えられる。とくに建設業は早期に回復し,前年度よりも成長率が伸びている(表3)。

(注)2011/12年度を基準値とする要素価格に基づき算出。いずれも予測値または暫定値に基づく。

(出所)インド統計・事業実施省中央統計局(CSO)のプレス・ノート(2018年1月5日付)に基づき筆者作成。

高額紙幣の流通停止は株式市場に深刻な打撃を与えなかった。インドの代表的な株式指数SENSEXは2016年11月に2万6000ポイントを下回ったが,12月には回復して2017年を通じて上昇傾向にあった。7月には消費者物価指数(CPI)の上昇率が過去最低の1.54%に下がり(後述),RBIによる利上げを期待して株価が上昇して3万2000ポイントを突破した。10月初旬に大手のアクシス銀行(Axis Bank)の不良債権の増加が発表され,その影響で株価が下落して一時的に3万2000ポイントを割り込んだが,その後に回復して3万4000ポイント前後で2017年の取引を終え,2017年後半の値は未曾有の高値となった。

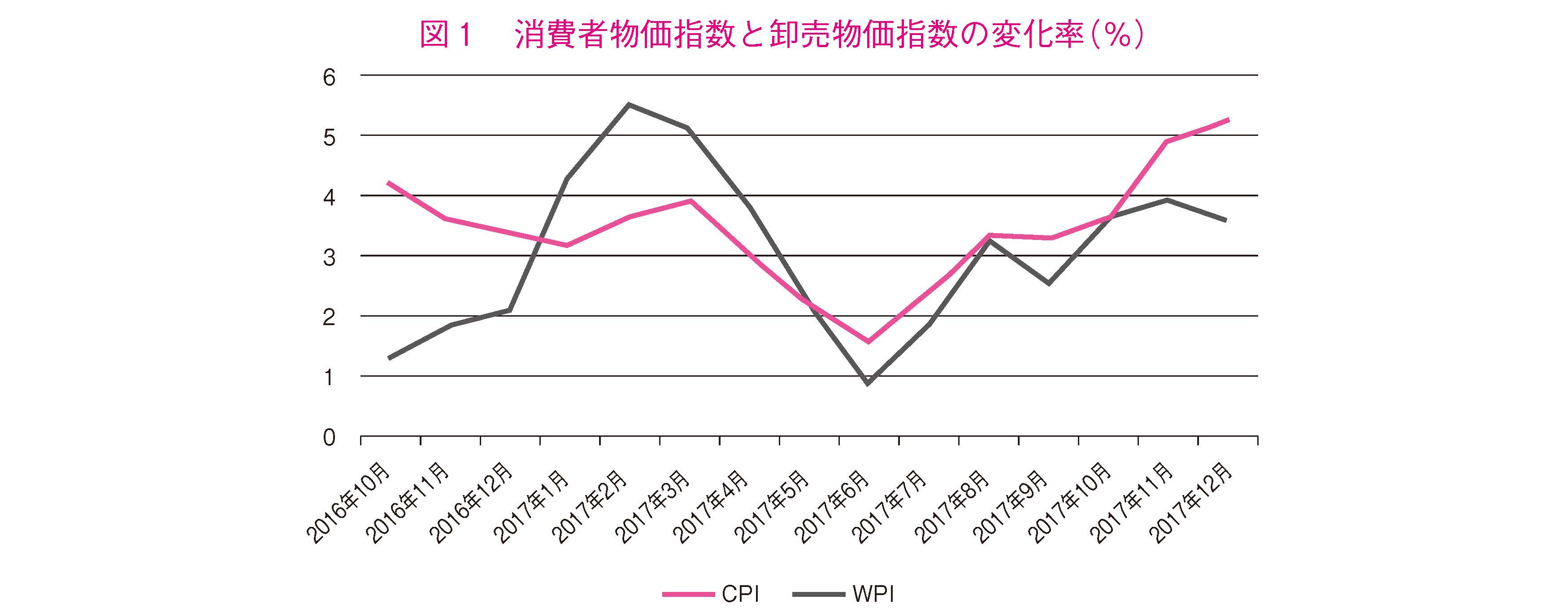

CPIは2017年1月から3月にかけて大きく上昇したが,これは高額紙幣の流通停止による消費への衝撃が徐々に回復してきたことを示しており,3月は燃料などを中心に全般的な消費者物価の上昇をみた。卸売物価指数(WPI)も同様の理由で上昇し,2月には燃料物価の高騰から前年度比5.1%上昇と3年3カ月ぶりの高水準を示した。モンスーンの到来も好調で安定した農業生産が見込まれたため,4~6月は農産物価格を中心にCPIは低下した。卸売価格も燃料と食料品を中心に同時期に急落した。農産物価格の下落による不利益を被った農民は中央・州政府の物価抑制政策の行き過ぎを非難し,6月1日にはインド中央部のマディヤ・プラデーシュ州で農民のストライキが起こり,6日に暴動にまで発展した。暴動以降,各地で出荷調整が行われた影響で,7月以降は玉ねぎを中心に食料品価格が上昇し,CPIとWPIはともに上昇した。野菜を除く食料品などの卸売価格が抑えられたことにより,2017年末にWPIは下降に転じた。他方でCPIは野菜価格の高騰がより大きく影響しているのに加えて,都市部の住宅部門での物価が8.25%まで上昇した。これに関しては政府による公務員の住宅手当を原因とする見方もある。いずれにせよCPIはWPIと異なり,年末まで上昇を続けた(図1)。

(注)前年同月比。

(出所)WPIはインド商工業省経済諮問室のデータ,CPIは統計・事業実施省コンピュータ・センターのデータに基づき筆者作成。

マクロ経済の概況を示す主要指数は,高額紙幣の流通停止による混乱から,遅くとも2017年下半期に抜け出し,インド経済が回復基調にあることを示している。このような状況をふまえて,この混乱を中長期的なインド経済成長政策に伴う「痛み」であると流通停止を好意的に捉える見方も強くなっている。

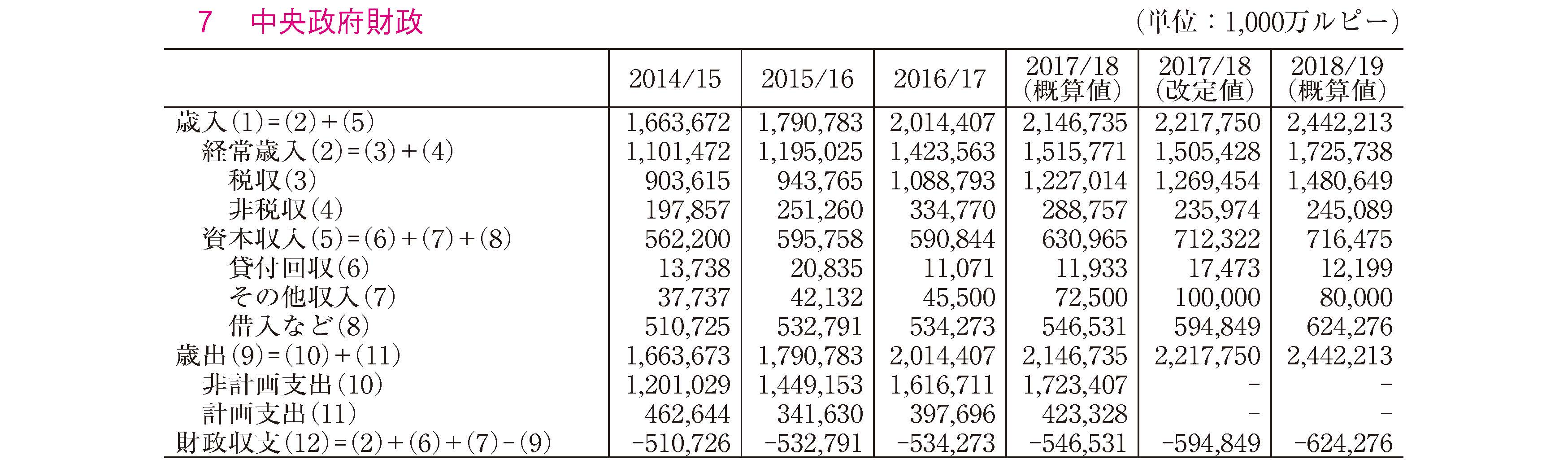

2017/18年度の連邦予算2月1日にジャイトリー財務大臣が2017/18年度の連邦予算案を下院に提出した。予算案は2月末に提出されるのが通例であったが,予算遂行を年度初めから迅速に行うために前倒しで提出された。2017/18年度の予算案は,鉄道予算が一般予算に組み込まれ,各省庁への予算配分を統合的にみられるように計画・非計画支出の区分が撤廃されており,従来の予算とは形式が異なる点がみられた。予算規模は税収として前年度比16%増の12兆3000億ルピーを見込んでいる(Ministry of Finance, Union Budget 2017-18参照)。財政赤字の対GDP比は3.2%で,前年度の3.5%よりも圧縮されているものの,2017/18年度の目標として掲げていた3.0%には及ばず,2018/19年度の同比率が改めて3.0%に設定された。予算案では2017/18年度の経済成長率を6.75~7.50%と見込み(前年度7.1%),引き続き高い経済成長を目指していくことを示している。

税収面では新たに「年収25万1~50万ルピー」の個人の所得税率を10%から5%に削減しており,中間層を支える措置がとられている。なお,年収25万ルピー以下の個人は従来に引き続いて所得税を免除されている。関税・サービス税に関する変更は最小限にとどまっており,7月に控えたGST導入を考慮した措置であると考えられる。

総支出は前年度比8.5%増の21兆5000億ルピーを見込んでいる。総支出額で最大のシェアを誇るのがインフラ部門の支出で,前年度比13.5%増の約4兆ルピーが配分されている。2017/18年度から鉄道予算が一般予算に組み込まれたことを受けて,鉄道開発を重点政策として多くの予算を配分している。具体的には線路の3500キロメートル延長や25駅の再開発が掲げられ,これに加えて沿岸部での高速道路(2000キロメートル)の建設や官民連携による地方空港建設の方針が示された。他方で,農業の振興・農村の開発は複数の部門にわたって目指された課題となった。農業関連では「5年間で農民所得を倍増する」という政策委員会の3年間の政策指針(後述)に対応して,農業関連予算は5866億ルピーが配当され,前年度比で20.1%と大きく増加した。農民の雇用保障制度であるMGNREGAの予算増額,農村の道路整備,灌漑整備,2018年5月までの100%電化,公衆衛生の改善など農村開発のためにさまざまな予算が組まれた。農村の電化とともにe-NAM(全国電子農村市場)の形成が進められ,インターネットで全国の農村市場の情報を共有する計画が進められている。予算案提出時に250の市場がリンクされており,2017/18年度中に585市場まで拡大することが目標として設定され,このリンクに参加する市場の初期インフラ整備のために,参加マーケットに対して750万ルピーを支払う予算が組まれた。

GST導入とその影響2016年に導入法案が成立して制度的な準備が整ったGSTが2017年7月1日に実施された。GSTは,中央政府,州政府が管轄する消費税や売上税を整合的に統合し,税制の矛盾や州間の違いを除いて制度を統一することを目標としている。実際の導入に先立って,関連4法案(①中央GST法,②州間GST法,③州GST法,④連邦直轄地GST法)が成立し,中央政府が課すGST,州間取引で課されるGST,州政府が課すGST,連邦直轄地で課されるGSTに関する実施細則が定められた。さらに2017年5月18日に開催されたGST評議会でGSTの税率が免除,5%,12%,18%,28%の5段階に設定され,約500のサービスと約1200の商品の税率が同評議会で決まり,税率対象の95%の段階分けが完了した。GST評議会の発表によると,たとえば,石炭や航空運賃(エコノミー)が5%,トラクターやエアコンなしのレストラン,航空運賃(ビジネス)が12%,砂糖,石鹸,エアコン付きレストランが18%,エアコンなどの家電,炭酸飲料,シャンプーなどが28%と定められ,さまざまな商品やサービスに関して,航空運賃などのように,場合によってはかなり詳細に税率が定められた。他方で,野菜・果物・小麦,ローカル列車・バスなど生活必需品・サービスは免税となっており,免税品・サービスが生活必需品・サービスを中心にあまりに多岐にわたっているため,税収が減額するのではないかという指摘が,税率発表後に複数のメディアでなされた。GST導入による新税率は,多くの商品やサービスで従来の税率を超えないように配慮されており,GST導入による価格高騰を抑える政策意図があったと考えられる。

GSTは7月1日に導入され,7月のCPIとWPIは上昇に転じたが(前述),これはGSTを免除された食料品物価の上昇によるものであり,一部のメディアで懸念されていたインフレを引き起こすことはなかった。ただしGSTが導入された現場では,大きな混乱が起こった。たとえば,GSTは7月1日以降に出荷・提供された商品・サービスが対象となり,小売店では,在庫品の販売で旧来の間接税を取るなど,7月中は2つの税体系が混在することとなり,小売商や購入者に混乱が生じた。移行期は月に3度の税申告をすることが経営者に義務付けられており,申告という新たな作業に経営者は多くの時間を割かれ,現場の混乱を増長した。9月には移行期の混乱は過ぎたと判断され,申告回数が年2度に減らされている。また仕入れの際に,仕入れ先がGSTを支払っていた場合は,仕入れの際に支払った税額を差し引いた額を納税すればよいという仕入れ額控除の制度が定められ,脱税を防ぐためにGST遵守の仕入れ先を選ぶことが求められた。これにより,仕入れ先を変えなければならない中小企業が多く出たことが報じられていた。現場での混乱は,ほかにも報じられており,税体制の変化による「痛み」がGST導入前後のインド経済に悪影響を与えたと考えられる。マクロ指標との関係では,GST導入以前に行われた在庫調整が2017年4~6月の実質GDP成長率を下げたという見方があるが,7~9月のGDP成長率は上昇に転じており,マクロ指標ではGST導入の混乱はごく短期であったことになる。ただし2017年11月10日のGST評議会でシャンプーが贅沢品カテゴリー(28%)から日用品カテゴリー(18%)へ移されるなど,GST導入後の税率変更が相次ぎ,そのたびに現場に混乱を招いた。商品・サービスの分類方法が確立しているわけではなく,この制度的な問題は短期で解決する見通しが立っていないのが現状である。

5カ年計画の終了と新経済計画「5カ年計画」が終了して新たな経済計画が始まった点で,2017年はインド経済政策の節目の年となった。「5カ年計画」は初代首相でインド国民会議派のジャワハルラール・ネルーが1951年に打ち出した経済政策で,社会主義者を自称するネルーの政治思想の影響を受けていたことはよく知られているが,歴史的にみると植民地時代に始まるインド経済の大きな変化に,この政策を位置づけることができる。イギリスの植民地として,インドは帝国主義時代の世界貿易に組み込まれていたが,1929年の恐慌後の世界経済の大きな変化のなかで,以前から胎動があった輸入代替工業化が1930年代に大きく進展して国内経済が成長した。20世紀前半のインド経済の方向転換のひとつの帰着として,独立後に始まった「5カ年計画」を捉えることができる。「5カ年計画」は2012年開始の第12次(2017年3月)をもって終了したが,1991年の経済自由化以降にインド経済が世界経済を巻き込みながら大きく発展するなかで,インド経済は再び方向を転換しており,そのなかで「5カ年計画」も終了したと歴史的に俯瞰することができる。

「5カ年計画」に替わる新経済政策を進める主体は,モディ首相が「5カ年計画」を推進した「計画委員会」を廃止して,2015年1月1日に発足した政策委員会(正式名称:国立インド変革研究委員会)である。同委員会は連邦首相を議長として,経済学者や財務大臣などの閣僚メンバー,各州首相などから成っている。同委員会は2017年4月23日の会合に基づいて,2017/18年度から2019/20年度までの3カ年の政策指針を8月23日に公表した。同指針には,財政,主要産業部門の経済変革,地方の開発,教育・衛生,資源・環境など多方面における3年間の目標値や課題が記されている。財政の税収部門では,連邦税の対GDP比の増加を2016/17年度の11.3%から2019/20年度に12.2%にとどめる方針を示しており,税負担を軽減して経済成長を促す政策をとることが示されている。支出部門では全体として支出を圧縮する方針が記されているが,税収増を抑制気味としているため,厳しい財政運営を連邦政府が強いられることが予想される。主要産業部門に関しては,前述のように「5年間で農民所得を倍増する」指針が打ち出され,市場の改革や高付加価値農産物の生産奨励など種々の具体的な計画が示された。その他の産業分野では共通して雇用創出が課題となっていた。地方開発では,2017/18年度予算案で課題として記された農村開発プランに加えて,インド北東部やヒマラヤ地域が開発の重点地域に指定された。教育では初等教育における教師不足問題に取り組み,教師と生徒の割合を1:24とする目標を示した。他方で,高等教育関しては3年間で20校の世界トップクラスの大学を設立することを目標に掲げている。資源・環境では水資源の持続的な活用と大気汚染対策を重要な政策として掲げている。多くの指針が2017/18年度予算の内容と対応しており,具体的な政策はすでに進められている。政策委員会は,3年計画と同時に7年計画と15年計画を並走させるビジョンを示しているが,後2者に関する具体的な指針は2017年に公表されることはなかった。

銀行の不良債権2017年は銀行の不良債権問題が深刻化した年でもあった。RBI副総裁のヴィラール・アチャリャは7月22日の講演会のなかで,「政策金利よりも銀行の不良債権問題の方が重要であるか」という質問に対して肯定の見解を示している。銀行の不良債権問題は2016年から顕在化しており,概観すると2016年3~9月は公的・民間銀行の双方で不良債権が大きく増加していたが,同年9~12月には不良債権が減少している銀行もみられた。公的銀行では3~9月の不良債権額が総合で前年比12.2%増加していたが,9~12月には2.2%増にとどまり,不良債権の増加が鈍化していたことがわかる。このような状況をふまえてRBIは2017年3月末を公的銀行のバランスシートのクリーンアップ期限と設定した。

状況が改善されなかったため,4月1日にRBIは早期是正措置(Prompt Correction Action)をとることを公表した。これにより,RBIは民間や外国銀行を含めたすべての銀行に対してレバレッジ項目などが含めた従来よりも基準が多いモニタリングを行い,3つのリスクカテゴリーに従って是正措置を講じていく。是正措置には選択的措置以外に強制的措置も存在し,リスクカテゴリーの最低基準を満たさない場合は,合併,再構築,清算などの破綻処理を行いうることが規定されており,RBIに強い権限が与えられている。さらに5月4日に連邦政府は大統領令をもって1949年銀行規制法を改正し,RBIの銀行への指導権限をさらに強化した。これによって,RBIは問題資産に関して銀行の再建手続きを指導できるようになり,さらに銀行再建を確認する監査委員会を設置することが可能になった。RBIは6月13日に,銀行全体の不稼働資産の25%を占める12の大口債務者をリスト化し,倒産再建手続きに入るように命じた。しかし,3番目の大口債務者であったエッサール社がRBIの措置が強引であるとして,倒産手続きを遅らせるようグジャラート高裁に7月4日,訴えを起こした。この訴えは7月18日に棄却されたものの,この一件はRBIが倒産再建を進める難しさを示している。不良債権処理は本格化したものの,まだ解決にはほど遠いのが現状である。

(小川)

インドの2017年の対外関係は,パキスタンとの関係改善は進展せず,また,中国との領土問題で緊張が高まったことが特徴である。アメリカのトランプ政権とは経済面では利害が食い違う面もあるが,総じて良好な関係が構築されている。インド政府が4月26日に国連の制裁決議に沿って食料品と医薬品を除く全品目について北朝鮮との貿易を全面的に停止したことは,モディ政権のアメリカや日本との関係重視という方向性を象徴している。また,ロシアとも良好な関係が維持され,3月17日にはスホーイ戦闘機の供給・維持などについて,長期契約が締結された。6月1日にはロシア訪問中のモディ首相とプーチン大統領の間でTN州で建設予定の2つの原子力発電所に関して署名が取り交わされ,また,11月28日には両国間で安全保障に関する包括的合意を成立させた。

パキスタンパキスタンとの関係改善は2017年も大きな進展はなかったが,最低限の信頼醸成チャンネルは維持されてはいる。核施設への攻撃禁止合意に基づき,毎年1月1日に行われる核関連施設リストの交換は今年も行われた。また,2016年9月18日にジャンムー・カシミール(JK)州カシミール地域のインド陸軍基地をパキスタンから侵入した武装勢力が襲撃した事件以降,インドはインダス川条約に関するパキスタンとの話し合いを棚上げした。しかし,世銀の仲介によって両国間でインダス川河川水利用について調整する常設インダス委員会が3月20日(~21日)にパキスタンのラホールで開催され,インドも代表を派遣した。このように,最低限の話し合いのチャンネルは維持されてはいるが,両国間に横たわるカシミール問題のため,関係改善の道筋はみえてこない。

カシミールでインドとパキスタンを分ける実効支配線(LoC)の周辺では,2016年には上述のパキスタンからの武装勢力の襲撃,および,インドによるパキスタン側カシミールの武装勢力基地への報復攻撃があり,軍事的緊張が高まった(『アジア動向年報2017』参照)。2017年も緊張は続いており,4月27日にはJK州カプワーラーの軍キャンプがパキスタンから越境してきたとみられるゲリラ戦闘員に襲撃され,兵員3人が死亡する事件が起きている。カシミールでは2017年には200人以上のゲリラ戦闘員が殺害され,インド軍にもかなりの犠牲者が出たとみられ,事態は深刻である。さらに,LoCを挟んでの印パ両軍の銃撃戦,砲撃戦も起こっている。5月13日から砲撃の応酬が起こった。5月17日にはカシミールのラジョウリ県のLoC周辺で,パキスタンの砲撃により住民400人以上が避難した。両国は緊張がエスカレートすることを恐れて7月17日には両国の軍事作戦司令官が,ホットライン上で電話会談を行っている。

両国関係を悪化させた他の事件として,4月10日にパキスタンの軍事法廷が元インド海軍将校クルブーシャン・ジャーダヴに対してスパイ罪で死刑判決を下した事件がある。パキスタンの主張によると,2016年3月3日にバローチスタンで当局に逮捕されたとされる同氏は,インドの情報機関である調査分析部(RAW)に属しスパイ活動を行っていたとされる。インド政府は国際司法裁判所に訴え,5月18日に同裁判所は判決が下るまで死刑執行停止を要請した。11月18日にパキスタンは人道的見地からジャーダヴと妻の面会を認める決定を行い,インドも決定を受け入れ,12月25日にジャーダヴと家族は面会が実現した。

中国中国との関係は,東部の領土係争地での道路建設をめぐって緊張が高まり,一時的に関係が悪化した。発端は6月中旬に中国の人民解放軍道路建設隊が,中国とブータンの係争地域であるドークラーム高地から,中国の主張するシッキム,ブータン,中国の境界地ドーコ・ラへ至る道路を建設しようとしたことにある。インドは道路建設を阻止するためインド軍を投入し,ドーコ・ラで中国軍とのにらみ合いが長期にわたり続くことになった。インドが軍事的に対抗したのはインドの主張する国境を越えて中国が強引に侵入したからである。また国連安全保障理事会常任理事国である中国と外交関係をもたないブータンの利益を保護するためでもある。インドとブータンは歴史的に密接な関係にあり,両国は2007年の友好条約に基づいて安全保障に関して特別な関係を結んでいる。

中国は係争地であるドークラーム高地の問題は中国とブータンの問題であり,ドーコ・ラは中国の領域であるとの立場から妥協しなかった。この地域での「にらみ合い」は従来からあり,今回,中国が強硬な姿勢を示した背景には,2017年に入ってからのインドの一連の動きが背景にあるとみられる。まず,インド在住の亡命チベット人宗教指導者ダライ・ラマが,中国がインド領とは認めていないアルナーチャル・プラデーシュ州へ4月4日から訪問したことが中国を刺激した。これに対し中国の外務省は4月5日に抗議した。また,5月14日から始まる中国の「一帯一路」国際フォーラムにインドが参加しないことを決定し,ブータンもそれに同調したことも中国を刺激したとみられる。

一方,インドにとって大前提としてアルナーチャル・プラデーシュ州の領有権やブータンも含む東部係争地の問題に中国が関与を強めることは看過できない。また,ネパールが4月17日(~26日)に中国との初の合同軍事演習を行ったことは,従来ネパールを安全保障上,自国の影響圏と認識するインドの懸念を高めたことは間違いない。さらに,中国の「一帯一路」構想のひとつの柱である中国・パキスタン経済回廊構想(CPEC)では,インドが領有権を主張しているがパキスタンが実効支配するパキスタン側カシミールを通過する道路が,中国のカシュガルからパキスタンのグワーダル港を結んで建設される。これもインドにとっては黙認できないことである。

2012年に両国は係争地における紛争を話し合いで回避するためインド・中国国境問題協議調整作業メカニズムを設けたが,以上のような背景もあって有効に作動せず,両軍の対峙は長期にわたった。ただし,両国とも非難の応酬にもかかわらず対立がエスカレートしないよう自制も働かせたといえる。たとえば,7月10日から17日にベンガル湾で行われたインド,アメリカ,日本の海軍共同演習マラバールが始まる前の7月7日に,中国は同演習について,「正常な協力に対する反対はしない」と慎重に対応した。

結局,8月28日に両国とも6月16日以前の状況に復帰することで合意がなり,軍事的緊張は回避された。9月3日から5日にかけて中国の厦門(アモイ)で開催されたBRICS首脳会議を控えて中国側の配慮があったといえる。中国とパキスタンの密接な関係にもかかわらず,共同コミュニケでパキスタン・ターリバーン運動(TTP)に加えてパキスタンを根拠地としてインドを攻撃するジャイシェ・ムハンマド(ムハンマドの軍隊:JeM),ラシュカル・エ・トイバ(純粋な者の軍隊:LeT)をテロ組織として指摘したことは,中国の姿勢の変化と受けとめられた。モディ首相と習近平主席の個別会談も同月5日に行われた。

アメリカアメリカ第一主義を唱えるトランプ新大統領がインドとの関係をどのように構築するか注目されたが,いくつかの懸念材料を抱えながらも,比較的に順調な関係を維持している。ひとつの懸念材料は,移民の制限を掲げるトランプ政権が,技術者や専門家がアメリカで雇用を得る時に必要となる非移民就労ビザのH-1 Bビザを得る基準を,どう厳格化するかであった。多くのインド人技術者がH-1 Bビザによりアメリカで雇用されているためインド政府も大きな関心を寄せていたが,ビザの厳格化の方向性は2017年中には明確化しなかった。

モディ首相は6月25日に訪米し,翌26日トランプ新大統領と初の首脳会談を行った。会談後の共同声明では,テロとの戦いの重視,自由公正な貿易関係を含むインド太平洋地域の安定,対アフガニスタン政策での協力,北朝鮮の核・ミサイル開発に対する非難などで合意し,両政権の関係が順調な滑り出しをみせていることを内外に示した。上述のインドと中国のドークラーム高地での軍事対立時には,アメリカ国務省は緊張を解消するために7月19日に両国に対話を求める声明を発表し,バランス感覚を示したが,インド重視の方向性はその後も基本的に変化はない。

トランプ大統領が8月21日の演説で示したアフガニスタンおよび南アジア政策「南アジア新戦略」では,大統領はアフガニスタンからの米軍の早急な撤収はテロリスト勢力の拡大につながるため,当面は撤収しないことを示した。また同演説において,パキスタンをテロの温床となっていると非難したのに対し,インドは戦略的パートナーとして重要であると述べたことで,インドはトランプ大統領の演説を評価した。

このような,トランプ政権の南アジアでのインド重視政策は,一方で,インドにアフガニスタン問題への関与拡大を求めるものであった。これに関して9月11日に,インドはアフガニスタン政府との間で,インドでのアフガニスタン兵士の訓練,治安部隊への援助を強化することに同意したものの,9月26日に来訪したマティス米国防長官との会談では,国防大臣N・シタラマンはアフガニスタンに部隊を投入する意図はないことを表明している。10月24日に来訪したティラーソン米国務長官は翌日のスシマ・スワラージ外務大臣との会談で,両国が自然な同盟国であることを強調したうえでインドのアフガニスタンへの関与拡大を再度求めた。同長官はモディ首相との会談でもテロとの戦いの重要性を強調した。このように,アメリカの積極姿勢に応じつつも,戦略レベルでは慎重な姿勢をみせている。

中国でのBRICS首脳会議で9月4日に採択された厦門宣言では,アメリカの保護主義に対する反対が表明された。それは,経済関係ではBRICSおよびインドの利益を,トランプ政権に対して明確に主張したことを意味する。

日本日本との関係は順調に推移した。5月24日にグジャラート州ガンディナガルで開かれたアフリカ開発銀行総会では,前年11月に両国首脳によって提案されたアジア・アフリカ成長回廊構想のビジョンが改めて提案された。また,上述の7月にベンガル湾で行われた海軍共同演習マラバールへの海上自衛隊の参加,7月20日の日印民生用原子力協定の発効,9月6日に東京で行われた年次国防大臣会議開催などを通じて戦略的協力関係が深化しつつあることが示された。年次国防会議では,対潜作戦,反テロリズム,人道的支援,災害救済などで協力を強化することが国防大臣アルン・ジャイトレー(帰国後,国防大臣はN・シタラマンに交替)および日本の小野寺五典防衛大臣の間で同意された。9月13日には安倍首相が来訪し,14日,日印年次首脳会合が行われた。両国の共同声明では,自由で開かれ繁栄したインド太平洋地域を目指すことが強調され,また,北朝鮮による核・ミサイル開発に対する非難が盛り込まれた。

(近藤)

2018年のインド政治の課題は,ネオリベラル指向の構造改革の政治・政策と,大衆,とくに貧困大衆が求める再分配重視あるいは福祉的な政治・政策との間で,どうバランスをとるかが大きな問題であろう。また強引なヒンドゥー民族主義,国家主義の押しつけは寛容で多元的なインド民主主義と相容れず,社会的紛争・暴力を誘発することは明らかで,モディ政権はヒンドゥー民族主義とどのような距離をおくのか慎重な対応が求められる。国際関係に関しては冷え切った対パキスタン関係修復の糸口を探ることが求められよう。

2017年は「5カ年計画」が終了し,新たな経済政策へ移行する重大な変化がみられた年であった。新経済政策は,2017年8月に出された3年計画に加えて,7年計画と15年計画が示されることがすでに公表されている。新経済政策はすでに2017年にスタートしており,中長期的な経済政策ビジョンを示すことが2018年の政策委員会および連邦政府の課題となる。2017年に未解決に終わった最大の問題は,銀行の不良債権問題である。2017年はRBIの権限が強化され,不良債権処理が本格的に始まったが,最新の報告によると2017年9月のグロス不良債権比率は10.2%であり,同年3月の同比率(9.6%)から増加している状況が改善に向かっていないことがわかる。この問題が引き続き,2018年の課題となる。

(近藤:地域研究センター)(小川:金沢大学国際基幹教育院)

| 1月 | |

| 4日 | アッサム州とテーランガーナー州が配電会社救済(UDAY)スキームへの参加を電力省と合意。 |

| 9日 | タミル・ナードゥ(TN)州がUDAYスキームへの参加を電力省と合意。 |

| 12日 | グジャラート州で第8回バイブラント・グジャラート・サミット開催。 |

| 20日 | インド準備銀行(RBI)副総裁にヴィラル・アーチャーリャ就任。 |

| 22日 | アーンドラ・プラデーシュ(AP)州ヴィジヤナグラム県で特急列車脱線事故。39人死亡。 |

| 25日 | アラブ首長国連邦と包括的戦略パートナーシップを結ぶ。 |

| 26日 | アッサム州でインド共和国記念日に分離主義組織により連続爆弾テロ。 |

| 31日 | ハリヤーナー州ヒサール県で,高カーストの暴力から逃れるためダリト(被抑圧民)が村から避難。 |

| 31日 | 所得税局,高額紙幣の流通停止によって回収した現金を精査する「クリーン・マネー作戦」を開始。 |

| 2月 | |

| 1日 | 2017/18年度連邦予算案が発表。 |

| 6日 | カシミールの分離主義指導者,パキスタンでのカシミール連帯日を賞賛。 |

| 8日 | RBIの金融政策委員会の会合で,現行6.25%の政策金利(レポ・レート)の据え置きを決定。 |

| 14日 | グジャラート州でナルマダー河からの取水量を増やすことを要求する農民と警察の衝突で負傷者多数。 |

| 18日 | TN州で全インド・アンナ・ドラヴィダ進歩連盟の新州首相E・K・パラニスワミ,州議会で信任を得る。 |

| 19日 | ナガランド州首相T・R・ゼリアン,地方自治体議席の33%を女性に留保する案に対する反対運動激化で辞任。22日にS・リエジエツが新首相に就任。 |

| 23日 | シッキム州がUDAYスキームへの参加を電力省と合意。 |

| 3月 | |

| 2日 | 北インドのジャート・カースト,入学や公務員採用などでの留保を求め,デリーで示威大会。 |

| 5日 | AP州政府,新州都アラマヴァティで最初の予算州議会開催。 |

| 7日 | ジャンムー・カシミール(JK)州南カシミールでの治安部隊による対ゲリラオペレーションが民衆の抵抗,反発で中止。 |

| 11日 | 州議会選挙開票,ウッタル・プラデーシュ(UP)州とウッタラーカンド州ではインド人民党(BJP)大勝,パンジャーブ州では会議派勝利,ゴア州とマニプル州は会議派が第1党となるも,過半数に届かず。 |

| 11日 | チャッティースガル州とAP州境のスクマ県で毛沢東主義ゲリラによる待ち伏せ攻撃。中央予備警察隊12人が死亡。 |

| 14日 | アッサム州コクラジャールでボードーランド運動諸団体,州設立を求めてハンガーストライキ。 |

| 15日 | 商工省,「デリー・ムンバイ産業回廊プロジェクト」の組織改編を発表。 |

| 19日 | 統一ナガ評議会(UNC)によって行われていたマニプル州の4カ月にわたる経済封鎖,UNC,州政府,中央政府間の会談によって解除。 |

| 22日 | UP州で反食肉業者運動。警察も違法屠殺業者を摘発。これに対してUP州西部の食肉業者,州政府に抗議してストライキ。 |

| 31日 | 所得税局,パナマでのインド人による未申告海外資産保有に関連して1900人の調査を開始。 |

| 31日 | 第12次5カ年計画終了。これにより1951年来続いた「5カ年計画」政策終了。 |

| 4月 | |

| 1日 | 政策委員会による3カ年の新経済政策が開始。 |

| 1日 | RBIが不良債権問題解決のため,「早期是正措置」の実施を決定。 |

| 2日 | カルナータカ州では天候不順による不作により,3カ月で50人の農民が自殺。 |

| 3日 | 南アジアサブリージョナル経済協力イニシアティブ財務大臣会議,デリーで開催。 |

| 5日 | チベットの亡命宗教指導者ダライ・ラマのアルナーチャル・プラデーシュ州訪問に対して中国外務省が抗議。 |

| 7日 | バングラデシュ首相シェイク・ハシナ来訪。両国,22の合意を締結。ティースタ河の取水配分については進展無し(8日)。 |

| 10日 | パキスタン軍事法廷,元インド海軍将校に対してスパイ罪で死刑判決。 |

| 23日 | 政策委員会,3カ年の新経済政策の方針に関する会合を開催。 |

| 26日 | インド政府,国連の制裁決議に沿って,食料品と医薬品を除く全品目について北朝鮮との貿易を停止することを発表。 |

| 5月 | |

| 4日 | UP州サハーランプルでタークル・カーストとダリトが衝突し数人の死者発生。 |

| 4日 | 連邦政府,大統領令によって1949年銀行規制法を改正。 |

| 5日 | 中央政府,アッサム全域(一部除く)を3カ月間,騒乱地域に指定。 |

| 12日 | インド政府,中国の「一帯一路」国際フォーラム(14日~)への不参加を表明。ブータンも同調。 |

| 17日 | JK州ラジョウリ県の実効支配線(LoC)地域でパキスタンの砲撃により住民435人が避難。 |

| 17日 | チャッティースガル州バスタル県での掃討作戦で毛沢東主義ゲリラ十数人殺害。 |

| 18日 | アフリカ開発銀行年次総会をガンディナガルで開催。 |

| 18日 | 第14回「物品・サービス税」(GST)評議会で,GST税率を決定。 |

| 23日 | 環境・森林・気候変動省,家畜が屠殺を目的として売買されるのではないことが証明されないかぎり,家畜を市場に持ち込むことを禁止する通達を発令。 |

| 24日 | UP州首相Y・アーディティヤナートのクシーナガル県訪問で,地方行政官がダリトのムサハル・カースト村人に対して石鹸で体を洗っておくように指示。これに対して厳しい非難。 |

| 24日 | 外国投資促進委員会の廃止を連邦内閣が閣議決定。 |

| 26日 | 株式指数SENSEXが31028.21をつけて,最高値を更新。 |

| 27日 | ケーララ州首相,中央政府の牛の取引資格を厳格化する通達は農民やダリトに不利益として反発。 |

| 6月 | |

| 1日 | モディ首相,ロシア訪問(~3日)。TN州に建設予定の2つの原発に関して署名。 |

| 6日 | マディヤ・プラデーシュ州マンドサウル県で,農業ローン返済免除,農産物買い上げ価格の値上げを求める農民の抗議行動が暴動化。警察の発砲で農民5人が死亡。 |

| 12日 | RBIが,銀行不良債権処理のための第1回内部諮問委員会の会合を開催。 |

| 13日 | RBI,銀行の不稼働資産に関し,大口債務者12社をリスト化し,倒産再建手続きを命令。 |

| 15日 | ダリトの権利拡大を訴えるビーム軍,指導者の逮捕に抗議してデリーで集会。 |

| 16日 | JK州アナントナーグ県で武装ゲリラ,ラシュカル・エ・トイバ(純粋な者の軍隊:LeT)の襲撃により警察官8人,民間人3人,ゲリラ2人死亡。 |

| 16日 | 中国人民解放軍道路建設隊が中国の主張するシッキム,ブータン,インドの境界点ドーコ・ラへの道路を建設しようとしたことから,インド軍と中国軍のにらみ合いが始まる。 |

| 17日 | 西ベンガル州,ダージリン丘陵で,州設立を求めるゴルカ人民解放戦線と治安部隊との衝突で数人が死亡。 |

| 17日 | ケーララ州コチ市で,メトロ鉄道開業式を開催。 |

| 18日 | 第17回GST評議会で,7月1日のGST実施を再確認。 |

| 19日 | パンジャーブ州首相アマリンデル・シン,農民の農業ローン返済免除発表。 |

| 25日 | モディ首相訪米。トランプ大統領と会談(26日)。 |

| 29日 | モディ首相,ジャールカンド州ラームガルで牛肉を運搬したと疑われた男性が群衆に撲殺されたことに関し,牛保護を口実とした殺人を非難。 |

| 7月 | |

| 1日 | GSTが施行。 |

| 1日 | 所得税法を改正し,基本税務番号(PAN)カードの申請,所得税申請に固有識別番号(Aadhaar)の提示を義務付ける。 |

| 2日 | GSTのインパクトに関する中央モニタリング委員会が第1回会合を開催。 |

| 4日 | デリーでのASEAN・インド対話で,ベトナムはインドに南シナ海における「航行の自由」支援を期待。 |

| 4日 | エッサール社,グジャラート高裁に倒産再建手続き猶予の申し立て(18日に棄却)。 |

| 5日 | インド首相として初めてモディ首相,イスラエル訪問。パレスチナは訪問せず。 |

| 7日 | インド外務省,北朝鮮による7月4日の大陸間弾道弾の発射を非難。 |

| 10日 | インド,アメリカ,日本の合同海軍演習マラバール,ベンガル湾で開始(~17日)。 |

| 13日 | 北東諸州で洪水被害拡大。 |

| 20日 | 大統領選挙,国民民主連合(NDA)が推すラーム・ナート・コーヴィンドが勝利。25日,第14代大統領に就任。 |

| 20日 | 日印民生用原子力協定発効。 |

| 21日 | 財務担当大臣,連邦下院で中央政府は農業ローンの返済免除を行わないと陳述。 |

| 26日 | ケーララ州の造船所労働者,公企業の株式放出に反対して抗議行動。 |

| 26日 | ビハール州首相ニティシュ・クマール,副州首相で民族ジャナター・ダル(RJD)のテージャスウィ・ヤーダヴの腐敗を理由としてRJDとの関係を清算し,州首相辞任。翌27日にBJPの支持を得て州政権を発足させ,28日に州議会の信任投票で信任確保。 |

| 8月 | |

| 1日 | RBIの金融政策委員会の会合で,レポ・レートを25ポイント下げて6%に決定(~2日)。 |

| 5日 | 副大統領選挙でヴェンカイアー・ナイドゥが当選。11日に就任。 |

| 7日 | 最高裁,国家食糧安全保障法が成立し4年たっても,多くの州で関連組織が適切に機能していないと非難。 |

| 11日 | UP州ゴーラクプルの政府病院で業者への支払い遅延から液体酸素供給不足で2日間に児童30人が死亡。 |

| 18日 | ビハール州,アッサム州,UP州などで洪水被害が深刻化。 |

| 22日 | 最高裁,夫が「タラーク」を3回唱えれば離婚できるイスラームの慣習を憲法に反するとして停止。6カ月以内に禁止を立法化するように政府に指示。 |

| 23日 | 政策委員会,3カ年の新経済政策に関する政策方針を公表。 |

| 25日 | 宗教セクト,デーラ・サチャ・ソウダ(真実の場所)の指導者グルミート・ラーム・ラヒム・シン,インド中央捜査局(CBI)特別法廷でレイプの罪で有罪判決。反発した信者がハリヤーナー州パンチクラ県で暴徒化し,36人が死亡。軍の出動によって沈静化。 |

| 26日 | JK州プルワマ県でジャイシェ・ムハンマド(ムハンマドの軍隊:JeM)ゲリラの攻撃により治安部隊8人,ゲリラ3人が死亡。 |

| 28日 | シッキム,ブータン,中国の境界点ドーコ・ラでの中国軍とインド軍のにらみ合いに関し,両国は6月16日以前の状況に復帰することで合意。 |

| 9月 | |

| 3日 | モディ政権,内閣改造。 |

| 3日 | モディ首相,中国・厦門(アモイ)で開催のBRICS首脳会議に出席(~5日)。5日に習近平中国国家主席と会談。 |

| 13日 | 日印年次首脳会合で安倍首相来訪(~14日)。安倍・モディ両首脳,北朝鮮に対して核兵器・ミサイル開発の中止を求める。パキスタンが過去に北朝鮮と密接なつながりをもっていたことにも言及(14日)。 |

| 25日 | 政策委員会,モディ首相への助言のため経済顧問評議会を設置。 |

| 25日 | モディ首相,全世帯への電力供給を目指す新スキームを公表。 |

| 10月 | |

| 2日 | RBIの金融政策委員会の会合で,レポ・レートを6%の据え置きで決定(~3日)。 |

| 3日 | JK州でJeMゲリラがシュリナガル空港近くの国境保安隊(BSF)に対し自殺攻撃。ゲリラ3人,BSF隊員1人死亡。 |

| 9日 | 会議派は,BJP党首アミット・シャーの息子所有の会社をめぐる疑惑に関して,シャーの党首辞任,諮問委員会設置を要求。 |

| 13日 | 最高裁,政府がロヒンギャ問題は人道面,安全保障など考慮して対処するよう政府に要求。 |

| 19日 | ディーパヴァリー祭での花火の禁止も,デリーの大気汚染は改善せず。 |

| 24日 | 財務省,「持続的成長のための,力強いマクロ経済基礎と改革」というステートメントで景気刺激策を展開。 |

| 27日 | フランス防衛大臣来訪。両国はインド太平洋地域での全面的な防衛協力で合意。 |

| 29日 | インドとロシア,19日にウラジオストクで開始した3軍の対テロ合同演習を完了。 |

| 31日 | 世界銀行のDoing Businessランキングで,インドが100位に(前年より30ランクアップ)。 |

| 11月 | |

| 10日 | 第23回GST評議会で,シャンプー等,一部の物品の税率カテゴリーを変更。 |

| 18日 | カシミールのバンディポーラ県で治安部隊,LeTゲリラと交戦。ゲリラ6人を殺害,兵士1人死亡。 |

| 23日 | 連邦政府,大統領令によって2016年破産倒産法を改正。 |

| 27日 | 内務大臣ラージナート・シン,ロシア訪問(~29日)。両国間で安全保障に関する包括的合意が締結(28日)。 |

| 29日 | アッサム州で部族民諸団体による12時間ゼネスト。 |

| 12月 | |

| 5日 | RBIの金融政策委員会の会合(~6日)で,レポ・レートを6%の据え置きで決定。 |

| 11日 | ラーフール・ガンディー,会議派の党首に選出。16日,第16代総裁に正式就任。 |

| 16日 | ジャールカンド州の石炭鉱区割り当てに絡むスキャンダルで政府高官など収監。 |

| 18日 | グジャラート州,ヒマーチャル・プラデーシュ州議会選挙開票。両州でBJP勝利。 |

| 23日 | ジャールカンド州ランチーのCBI特別法廷での飼料詐欺に関係する判決で,元ビハール州首相でRJDのラッルー・プラサード・ヤーダヴおよび,ほかの15人に対し有罪判決。ラッルーは収監。 |

| 27日 | 英民間調査機関の経済ビジネス・リサーチ・センター,2018年にインドの経済規模が世界5位になる見通しを報告。 |

| 29日 | 西ベンガル州ジャダヴプル大学で開催のインド歴史学会大会にて,州首相ママター・バネルジー,歴史修正主義を批判。 |

(注) カッコ内政党名略号。BJP:インド人民党,SS:シヴ・セーナー,TDP:テルグ・デーサム党,SAD:アカリー・ダル,LJP:人民の力党,RLSP:国家大衆平等党,RPI(A):インド共和党(アトヴァレ派),AD:我が党(出所) 政府発表の閣僚名簿 https://www.india.gov.in/my-government/whos-who/council-ministers)および,その他各省庁のウェブサイトなどから筆者作成。

(注)1)政府部門と雇用者数10人以上の事業所からなる民間非農業部門を含む。2012年3月31日時点での値。2)年度平均値。3)第2次改訂値4)年度平均値。5)第2次改定値。6)第1~第3四半 期の値。第3四半期は暫定値。7)4~12月の値。

(出所) Ministry of Finance, Economic Survey 2017-18, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Note on First Advance Estimates of National Income 2017-18, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Second Advance Estimate of Production of Foodgrain for 2017-18.

(注)1)産業労働者についての総合指数。2)都市部と農村部の統合指数。3)第4次予測値。4)2016 年4 ~11 月の値。5) 公表値新基準年(2012=100) 採用につき算出。6) 公表値新基準年(2012=100)採用につき算出。7)2017年4月~2018年1月の値。公表値新基準年(2011=100)採用につき算出。8)2017年12月の値。公表値新基準年(2012=100)採用につき算出。

(出所) Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Note on Quick Estimates of Index of Industrial Production and Usebased Index for the Month of December, 2016, Ministry of Finance, Economic Survey 2015-16, インド商工業省経済諮問室のウェブサイト・データ,Reserve Bank of India, Database on Indian Economy。

(注) 1)市場価格表示。2)第2次改定値。3)第1次改定値。4)暫定値。5)第1次予測値。

(出所) Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Note on First Advance Estimates of National Income, Consumption Expenditure, 2017-18, 同, Press Note on Advance Estimates of National Income 2016-17。

(注) 1)基本価格表示の粗付加価値(GVA)。2)第2次改定値。3)第1次改定値。4)予測値。5)第1次事前予測値。

(出所) Ministry of Statistics and Programme Implementation, Press Note on First Revised Estimates of National Income, Consumption Expenditure, Savingand Capital Formation 2015-16, Press Note on Advance Estimates of National Income 2017-18.

(注) 1)部分改定値。2)暫定値。3)4~12月の予測値。

(出所) Ministry of Finance, Economic Survey 2017-18.

(注) 1)アイスランド,ノルウェー,スイス,リヒテンシュタイン。2)非特定地域(unspecified region)を含む。3)暫定値。

(出所) Ministry of Commerce and Industry のウェブサイト・データより作成。

(出所) Ministry of Finance, Union Budget 2016-17, 同, Union Budget 2017-18。