2019 Volume 2019 Pages 39-68

2019 Volume 2019 Pages 39-68

国内政治では,執権2年目を迎えた文在寅(ムン・ジェイン)政権が南北融和,「積弊清算」(過去の保守政権下での不正を正すこと),分配重視などの左寄りの看板政策を展開した。南北関係では南北融和に向けて大きな前進が見られた。4月の南北首脳会談を皮切りに計3回の首脳会談が行われ,南北間の緊張緩和が進んだ。これを背景に年前半の政権支持率は高水準で推移した。6月の地方選でも与党は圧勝した。しかし,年後半には雇用の伸び悩みと景気の減速傾向が明らかになったことで経済運営への批判が高まったことや,積弊清算の行き過ぎへの批判,朝鮮半島非核化をめぐる交渉の停滞などのため政権支持率は低下し,年末には文政権への支持と不支持が拮抗する状況となった。

経済では,前年に復調した設備投資や建設投資が失速し,3年ぶりの景気減速に陥った。引き続き好調な半導体輸出が景気の底割れを防いだものの,年末にかけて半導体市況の悪化が進んでおり,半導体依存の成長構造の深化に伴って景気の先行きが懸念される。所得主導型成長や雇用創出を柱とする経済政策では,最低賃金の大幅引き上げや法定労働時間の短縮などを実施したが,人件費負担が増大した企業側は雇止めや省力化・自動化の対応を取ったために就業者数はむしろ伸び悩んだ。文政権は途中,経済政策を司る人事を刷新するなどしたが,従来の分配重視の政策基調に変化はみられない。

対外関係では大きな動きがあった。対日関係は年末にかけて冷却した。日本企業への賠償を命じた10月の徴用工訴訟判決と11月の慰安婦財団の解散発表は戦後の日韓関係の在り方を問うものとなった。対米関係では安全保障に関する大枠は維持されたが,在韓米軍の縮小・撤退が取りざたされたほか韓米FTAが改定されるなど,南北融和に傾斜する文政権とアメリカとの間の温度差が次第に目立つようになった。

2018年,文在寅大統領は執権2年目を迎えた。文政権が掲げる3つの重点政策(南北融和,積弊清算,分配重視)のうち,同年中もっとも大きな進展があったのが南北融和である。そして,南北関係の動きが国内政治に大きく影響した1年でもあった。

2017年5月に誕生した文政権の南北対話の呼びかけを北朝鮮は無視してきた。しかし,2018年の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長の新年辞での平昌五輪参加の意向表明を契機に一転して南北和解に向けた積極姿勢を鮮明化させた。こうした北朝鮮の態度の転換は南北交流拡大を掲げる文政権にとって願ってもないことであった。

1月5日には春の韓米合同軍事演習を五輪終了後に延期することで米韓両国が合意し,9日には五輪開会式での南北共同入場,女子アイスホッケーの合同チームを結成することで南北が合意するなど,南北融和を印象付ける措置が相次いだ。そして,北朝鮮は2月9日の五輪開会式に合わせて高官級代表団を韓国に派遣してきた。代表団には金正恩委員長の妹の金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党中央委員会第1副部長が含まれていたほか,北朝鮮の対外的な国家元首である金永南(キム・ヨンナム)最高人民会議常任委員長が団長を務めた。こうした破格の顔ぶれをそろえた点からも北朝鮮の南北和解に向けた並々ならぬ熱意がうかがえる。これに対し,文大統領は2月10日に訪韓中の金与正を青瓦台での昼食会に招くなど歓待した。

これ以後南北の交流拡大に向けた動きが加速した。3月5日には鄭義溶(チョン・ウィヨン)国家安保室長と徐勲(ソ・フン)国家情報院長などからなる文大統領の特使団が北朝鮮に派遣された。韓国側は安全保障政策および情報機関のトップを北朝鮮に送りこんだ形となる。翌6日には金正恩委員長自身が鄭義溶らと会談し,南北首脳会談を4月末に開催することで合意した。

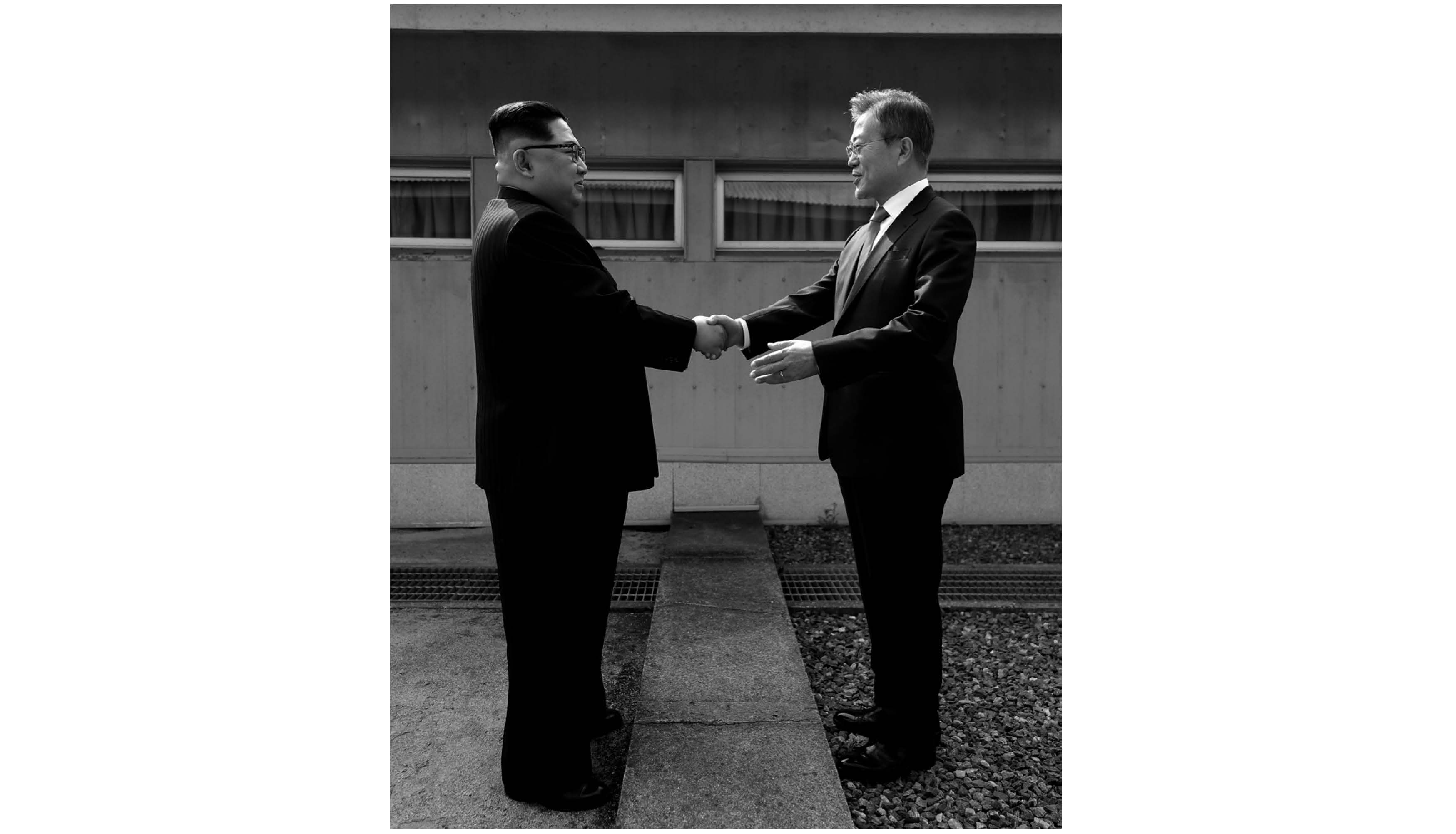

歴史的な南北首脳会談と南北交流の進展年初来の周到な地ならしを経て,4月27日に南北首脳会談が板門店(パンムンジョム)の韓国側施設で行われた。この会談は盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権下での第2回会談以来10年半ぶりのものである。金正恩委員長は徒歩で板門店の軍事境界線を越え,北朝鮮の指導者としては初めて韓国側に入った。会談に先立ち金正恩委員長は元首級の来訪時における接遇である韓国軍儀仗隊の栄誉礼を受けた。この日の両首脳の会談では南北間の緊張緩和に向けて突っ込んだやりとりがなされた。会談後,「板門店宣言」が発表された。宣言には朝鮮半島の非核化,不可侵合意の確認,朝鮮戦争の終戦・平和協定への移行,軍事境界線及び黄海北方限界線の平和地帯化,相手方への敵対行為停止,将官級軍事会談の開催,共同連絡事務所の設置(開城),鉄道・道路の連結,離散家族の再会,文大統領の秋の平壌(ピョンヤン)訪問などが盛り込まれた。

4月末の南北首脳会談から1カ月しか経過していない5月26日には金正恩委員長の求めにより再び会談が持たれた。トランプ米大統領が6月に予定されていた米朝首脳会談をキャンセルするとの発言をしていた時点でのことであり,文大統領が米朝を仲介する形となった。6月12日には米朝首脳会談が実現し,朝鮮半島での緊張緩和の方向性が再確認された。

9月18日には4月の板門店宣言に盛り込まれた文大統領の平壌訪問が実施され,年初来3回目となる南北首脳会談が開かれた。この会談では文大統領は閣僚や青瓦台秘書官などの公式随行員のほか,政界,財界,芸能界など韓国各界を代表する総勢200人の随行員を伴って平壌に赴いた。首脳会談は3日間にわたって断続的に持たれ,非核化,南北関係の改善,軍事的緊張の終結の3つが主要議題となった。会談の結果は「平壌共同宣言」として発表された。宣言の内容は4月の板門店宣言を引き継ぎつつ,より具体化している。核・ミサイルに関しては東倉里(トンチャンニ)のミサイル発射台や寧辺(ヨンビョン)の核施設の廃棄に言及したほか,南北経済事業では過去の保守政権下で中断された開城工業団地と金剛山観光の再開に合意した。軍事境界線付近での対立解消については軍事演習の中止や哨戒所の撤去,南北往来の活発化などを詳細に定めた「板門店宣言軍事分野履行合意書」を今回宣言の付属合意書として採択した。また,金正恩委員長の年内ソウル訪問も盛り込まれた。

板門店宣言と平壌共同宣言の後続措置は着々と実行に移された。特筆されるのが南北間の敵対行為中止に向けた作業の進展である。5月1日には対北朝鮮宣伝放送のための拡声器の撤去が始まった。7月16日には黄海地区での南北軍通信線が完全復旧した。10月1日には板門店の共同警備区域及び江原道鉄原(カンウォンド・チョルウォン)の非武装地帯の地雷撤去が始まり,板門店の共同警備区域は10月28日に非武装化の検証を終了した。11月4日には非武装地帯にある哨戒所の撤去も始まった。

南北間の交流増進に向けた準備も進んだ。南北共同連絡事務所が9月14日に開城(ケソン)工業団地内に設置されたほか,離散家族については,8月20~26日には北朝鮮の金剛山(クムガンサン)にある離散家族面会所で2回に分けて再会事業が実施された。かつての南北経済交流のシンボルであった施設の再活用が始まった形である。鉄道・道路の連結については,資材の運搬が対北朝鮮国連制裁に抵触するために実際の工事が始まるのは先のこととなるが,着工式典は12月26日に北朝鮮・開城の板門駅で行われた。

文政権は4月の板門店宣言の批准を精力的に推進した。この共同宣言には鉄道・道路の連結など巨額の費用が必要となる事業が盛り込まれているが,これら事業に関する財源確保の法的根拠を得ることが宣言批准の主な目的である。また,上記宣言は南北間での事実上の終戦宣言の性格もあり,宣言の批准によって終戦が国民の総意と印象付ける狙いもあると見られる。文大統領は4月の南北首脳会談直後から板門店宣言の国会批准に言及していたが,9月11日に同宣言の批准同意案が国会に提出された。平壌共同宣言については特段の財源確保の必要がないとの判断から,付属の軍事分野合意書とともに10月23日に文大統領が国会議決を経ずに批准,公布した。

年前半の高い政権支持率と地方選での与党圧勝急速な南北接近は年前半における文政権への支持拡大の原動力となった。年初には南北接近のペースの速さに警戒感を抱く向きもあったが,首脳間の対話にまで発展したことで市民の間には平和への期待が高まった。

こうした平和への期待を背景に,文政権と与党への支持は高水準に達した。年初来60%台で推移していた政権支持率は,敵対行為解消を謳った南北首脳会談直後の5月第1週には77.4%を記録した。文大統領の仲介工作が実り,米朝首脳会談が開かれた6月第2週には75.9%(リアルメーター調べ)を記録,進歩系の与党・共に民主党の支持率も57.0%(同)に達した。

文政権と与党に対する支持の高まりを背景に,6月13日に実施された地方選および国会再・補欠選では与党が圧勝した。与党の朴元淳(パク・ウォンスン)ソウル市長が3選を決めたのをはじめ,17の広域団体(ソウル,世宗(セジョン),その他広域市,道)のうち14の首長を与党が占めた。野党第1党で保守系の自由韓国党は大邱市と慶尚北道の2カ所での勝利にとどまった。国会再・補選では与党が候補を擁立した11選挙区で全勝を収めた。

大敗した自由韓国党では6月14日に洪準杓(ホン・ジュンピョ)代表が引責辞任したが,その後も執行部への責任追及や主導権争いが激化して混乱が続いた。事態を打開するため,7月17日に金秉準(キム・ビョンジュン)国民大学校名誉教授が非常対策委員長に選出された。金委員長は進歩系と保守系を渡り歩く異色の人材で,進歩系の盧武鉉政権において大統領政策室長及び教育副首相を歴任したほか,保守系の朴槿恵政権の末期には首相指名を受けたことがある。

進む「積弊清算」と改憲の動き文政権が進める重点政策の2番目が,朴槿恵(パク・クネ)・李明博(イ・ミョンバク)をはじめとする過去の保守政権下で起きた不正の責任を追及する「積弊清算」である。2018年には前職大統領への追及が続いたほか,国家情報院,軍,裁判所にも追及の手が広がった。

前職大統領への追及では,李明博・元大統領が国家情報院の特殊活動費(機密費)からの裏金上納や自身の所有する会社の訴訟費用をサムスン電子に支払わせるなど114億ウォン相当の収賄疑惑などで3月22日に逮捕された。李元大統領は容疑を強く否定するとともに自身への捜査が文政権による政治的な報復であると訴えた。10月5日の一審判決では懲役15年,罰金130億ウォンが言い渡されたが,李元大統領は控訴した。

サムスン電子からの収賄などの容疑をかけられていた朴槿恵・前大統領に対しては4月6日に懲役24年,罰金180億ウォンの一審判決が宣告され,8月24日の控訴審判決では量刑が懲役25年,罰金200億ウォンに加重された。これとは別に国家情報院からの裏金上納と関連した裁判で朴前大統領は懲役8年の判決を受けている。勾留期限の度重なる延長に反発する朴前大統領は裁判自体をボイコットして出廷しておらず,重刑の判決に対してもこれを無視して上訴しなかった。これに対して検察側は求刑を下回る判決を不服としていずれも上訴しており,できる限りの重刑を朴元大統領に課そうとする姿勢が垣間見える。

保守政権下での国家情報院の裏金上納については,上でみたように前職大統領に対する追及が行われたほか,国家情報院の李丙琪(イ・ビョンギ)元院長(元駐日大使)などの贈賄側と崔炅煥(チェ・ギョンファン)元経済副首相など収賄側の大統領側近の双方に対して実刑判決が出ている。

軍に関しては,その内部における捜査・情報機関である国軍機務司令部が朴槿恵・前大統領の退陣を求めて市民らが「ろうそくデモ」を繰り広げていた当時(2016年秋から2017年春),戒厳令を検討する文書を作成していたことが明らかになった。市民らの抗議デモを武力鎮圧する「親朴クーデター計画」と見る向きもあって,これを重く見た文大統領は7月10日に独立捜査団の構成を宋永武(ソン・ヨンム)国防部長官に指示した。8月末で機務司令部は解体された。宋長官も引責する形で8月30日の改閣において更迭された。

裁判所に関しては,大法院が日韓関係の悪化を憂慮する朴政権からの要請を受けて日本統治下での徴用工の訴えに対する判決を引き延ばしたことが問題とされた。朴政権当時,裁判所側は現在大法院が受け付ける訴訟のうち裁判官全員一致の判断を必要としないものを扱わせる「上告法院」制度の導入や裁判官の在外公館派遣枠の増員を狙っており,徴用工判決の引き延ばしという政権側の要望を受け入れることでこれらの狙いを実現させようとしたという。こうした「訴訟取引」は梁承泰(ヤン・スンテ)前大法院長の在任時に行われたとされ,12月3日には検察が朴炳大(パク・ビョンテ)前大法官など2人の逮捕状を請求した。梁前院長への捜査も避けがたい状況となった。

積弊清算の対象となっている過去の不正の一因となったのが大統領への権力集中や任期の短さであったとされ,文政権は権力による不正防止を念頭に置いた憲法改正に前向きな姿勢を維持してきた。3月26日,文大統領はついに憲法改正を発議した。改正案では,大統領の任期を現行の1期5年から1期当たり4年,最大2期(最長8年)に拡大する一方で,特別赦免への審査義務付けや監査院の分離,憲法裁判所長任命権を奪うなど,全般に大統領の権限が分散・縮小している。首相・国会の権限は強化し,選挙権年齢の引き下げ,土地公概念,首都条項を明示する内容となっている。また,前文では1980年の光州事件や1987年の6月民主化抗争に言及するなど,左翼色を帯びた内容となっている。憲法改正案は6月13日の統一地方選の際に改憲のための国民投票を行う予定であったが,後述のドルイドキング事件のあおりを受けて国民投票実施のために必要となる国民投票法改正の手続きが4月23日の期限までにできず,ひとまず改憲は延期となった。ただ,国会が少数与党の状況で改憲案議決が困難であるにもかかわらず,あえて政権側の理想に近い改憲案を発議したことについては,政治的意図,つまり政権側は本気で取り組む気持ちはないものの,改憲とん挫の責任を保守野党に負わせて国民の批判をかわそうとした,とのうがった見方も一部にはあった。

成果の上がらない経済政策文政権が重視する政策の3番目が分配重視の経済政策である。雇用拡大と賃金引き上げにより家計への所得分配を増やし,さらにマクロレベルでの消費の拡大と所得の増大を狙うのが文政権の持論である「所得主導型成長」である。しかし,政権の目論見通りには展開せず,このことが年後半における文政権への支持低下につながった(経済政策については「経済」の項も参照されたい)。過去の歴代政権を見ても,政権初期の高い支持率が経済政策面での失点をきっかけに低下することがしばしば観察されている。文政権も例外ではなかった。

文政権が掲げる理念先行の所得主導型成長の実効性についてはかねてから少なからぬ批判があり,6月の大統領秘書官の交代(経済首席・雇用首席)で政策のテコ入れを図ろうとした。7月には労働時間の削減が実行に移された。だが,企業の雇用意欲はかえって冷え込み,実体経済の好転も見られなかったことで文政権の経済政策を疑問視する向きが増えた。労働条件の是正という労働者からの視点に捉われ,雇用する側,とくに中小・零細企業経営者の事情への配慮が足らなかったことがこうした見方を生んだ一因といえよう。

経済政策への批判が高まる中,文大統領は8月30日に社会・経済分野の閣僚(教育部長官兼社会副総理,産業通商資源部長官,雇用労働部長官,女性家族部長官)を交代させたほか,11月になって経済政策の司令塔の役割を担ってきた張夏成(チャン・ハソン)大統領政策室長と金東兗(キム・ドンヨン)経済副首相の更迭を決めた。この人事は学者出身で文政権の社会民主主義的な経済政策のデザイナーとされる張室長と官僚出身で実務を重視する金副総理との間の度重なる路線対立で経済政策が混線したとの批判に対応したものでもあった。後任の経済副首相には洪楠基(ホン・ナムギ)国務調整室長が任命され,経済政策を統括することとなった。だが,年央以降に相次いで実施された経済・社会方面での人事交代を振り返ってみれば,後任に文大統領に近い人物が起用され,更迭された人物が別のポストで厚遇されるケースが多く,経済政策における分配重視の路線に大きな変更はなさそうである。11月の人事異動では政権内部の人材が登用されている。張政策室長の後任には金秀顕(キム・スヒョン)・大統領社会首席秘書官が就任したが,金政策室長は不動産問題の専門家で文大統領の政策ブレーンとして知られる。張政策室長は年明けになって駐中国大使に内定している。

経済失政,政権周辺の不祥事,南北融和への関心低下で政権支持率低下文政権が掲げる3つの看板政策に対する国内での見方としては,南北融和については比較的高く評価され,積弊清算についても一定の評価が与えられたといえよう。別の言葉でいえば,平和への希求と保守政治への嫌悪が政権支持の基盤となっている。一方,現実生活の面では経済政策についての批判が高まりつつある,といったところであろう。

文政権への支持率は米朝首脳会談が実現し,地方選で与党が圧勝した6月以降はほぼ一貫して下降線をたどり,年末の12月第4週には45.9%,ピークだった5月第1週対比31.5ポイントもの下落幅を見せた(リアルメーター調べ)。

文政権の支持者が離れた要因として大きいのが上述のような経済政策の不振である。韓国ギャラップが12月21日に公開した世論調査結果によれば,政権を支持しない回答者のうち,最大の理由として経済政策を挙げたのが59%と多くを占めた。経済政策批判の内訳としては,「経済・民生問題の解決不足」が47%で最多だったが,最低賃金引き上げ,雇用不足,生活苦など具体的な要因を挙げる者もそれぞれ2~3%程度いて,文政権の経済政策が狙う部分での失点が見て取れる。

このほか,文政権不支持の理由として南北関係を挙げたのが18%,積弊清算など内政・政治スタイルを挙げたのも14%を占めたが,最大要因を挙げさせる調査方法からすると,南北融和や積弊清算など文政権の政策のほかの柱に対する批判的見解が経済政策への強い批判の陰に隠れている可能性は高い。南北融和への取り組みが高く評価されたのは南北の平和共存が暗黙に想定されていたからであって,融和がさらに進んで雇用,治安面での問題が懸念されるようになると受け止め方は変わってくる。積弊清算など政治スタイルについても,行き過ぎが目に余るようになったり政権自体の不祥事が重なったりすると評価が逆転しかねない。

現実の動きに即していえば,板門店宣言や平壌共同宣言の履行措置として秋以降に急ピッチで進められた軍事境界線付近での非武装化の動きや文政権による板門店宣言などの批准に向けた積極的な動きが韓国側に経済・社会的な統一にともなう痛みを想起させた面があった。保守系野党の自由韓国党を中心として,文政権による板門店宣言批准に向けた性急さへの懸念が強いが,これは同宣言が南北間での終戦宣言としての側面があり,連邦制・連合制による南北統一の布石ではないかとの警戒感によるものである。また,北朝鮮の非核化に具体的な進展がなく,板門店宣言に盛り込まれた朝鮮戦争の終結宣言を年内に出せなかったことや,平壌共同宣言に盛り込まれた金正恩委員長のソウル訪問が実現しなかったことなど,南北関係をめぐる動きが秋以降鈍ってきたことも政権支持者が離れる要因となっている。

文政権周辺でも政権のイメージダウンとなりかねない事件が明るみに出ている。その一つが「ドルイドキング事件」である。2017年の大統領選期間中に文大統領の腹心とされる金慶洙(キム・ギョンス)慶尚南道知事とドルイドキングというハンドル名を持つ有名ブロガーの与党党員が共謀して文在寅陣営に有利となるネット上の書き込みを繰り返すことで世論操作を試みたというものである。8月24日には金慶洙知事が在宅起訴された。年末には文政権による民間人監視・情報収集の疑惑が浮上した。これと関連して12月26日には青瓦台特別監察班が検察の家宅捜索を受ける事態となっている。文政権が過去の保守政権の周辺で起きたこの種の事件を積弊清算の一環として躍起になって捜査してきた経緯があるだけに,これら事件は文政権にとっての手痛い失点となった。このほか,与党の次期大統領候補の呼び声が高かった有力知事の相次ぐスキャンダルも文政権の痛手となった。3月には安煕正(アン・ヒジョン)忠清南道知事のセクハラが発覚,4月に起訴された。年末には李在明(イ・ジェミョン)京畿道知事が公職選挙法違反(虚偽事実公表)などで起訴された。

積弊清算をはじめとする政策実行にあたって,そのやり方に無理や行き過ぎがあるとして批判されたケースも少なくない。10月に愈銀恵(ユ・ウネ)社会副首相兼教育部長官が任命された際には,国会が人事に同意しないまま文大統領は任命を強行した。機務司令部の戒厳令検討事件では,12月に元司令官が自殺している。大法院による徴用工訴訟をめぐる「訴訟取引」については,12月に検察が行った元大法官2人への逮捕状請求が却下されている。2月の李在鎔(イ・ジェヨン)・サムスン電子副会長に対する執行猶予判決も,検察当局による積弊清算事案の無理な立件を戒めたものと見ることができる。年初には仮想通貨取引への実名制導入や平昌五輪の女子アイスホッケー選手団の南北合同チーム結成への反対の声も上がった。これらの反対者は文政権の支持基盤の一つとされてきた若年層の人々であり,政権側が対応を誤ると盤石と思われてきた固定支持層が弱体化する可能性も否定できない。

文政権及び与党の年後半における支持率低下と軌を一にして,野党第1党である自由韓国党の復調が目立ってきた。12月第4週の自由韓国党への支持率は25.7%で,前年同期比10ポイント上昇した。与党・共に民主党との差は前年同期の34ポイントから11ポイントへと大幅縮小した。12月11日,議員総会で羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)議員を院内総務に選出し,更なる党勢拡大を期すこととなった。

(奥田)

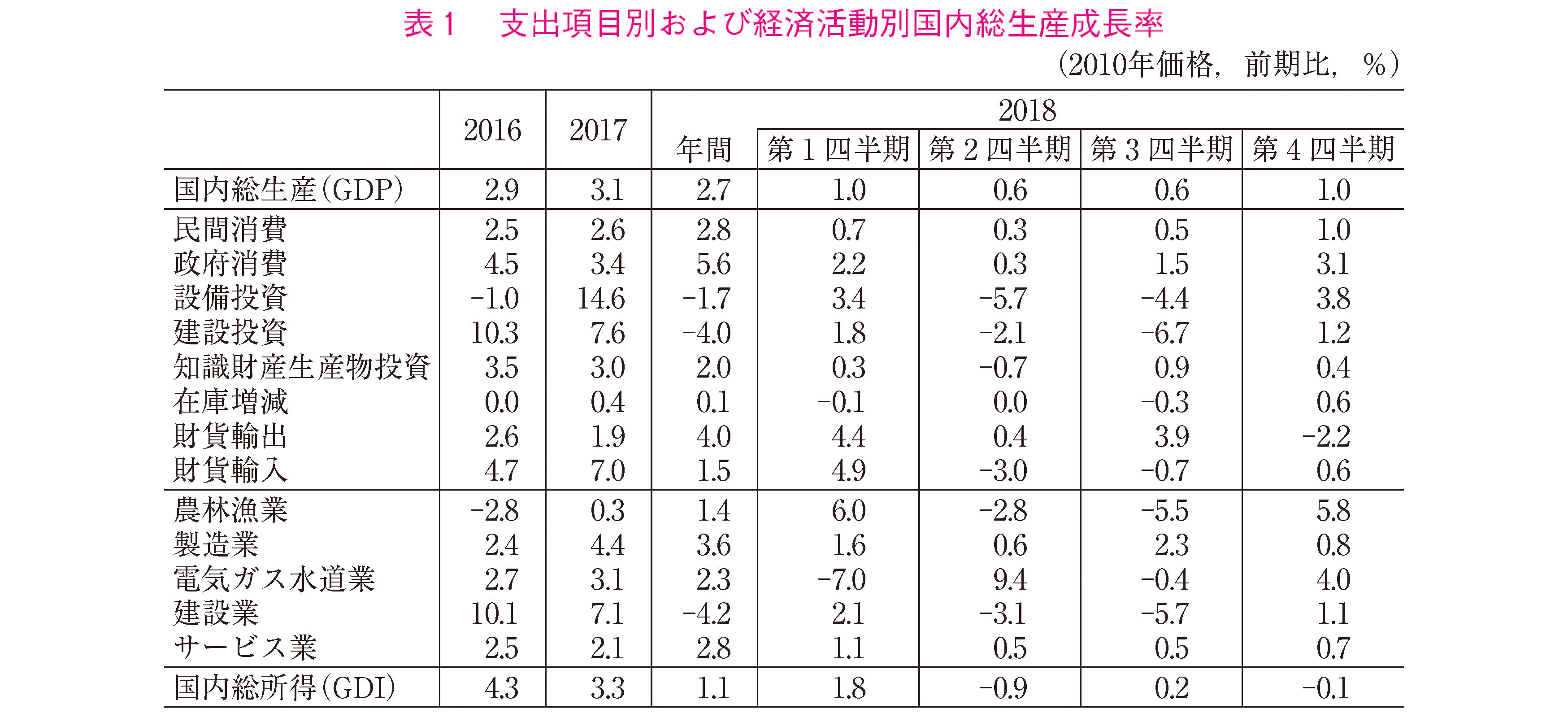

2018年の韓国経済は,好調な半導体輸出が底割れを防いだものの,設備投資や建設投資がマイナスに転じたことで3年ぶりの景気減速に陥った。2019年年初に韓国銀行が発表した国内総生産(GDP)の速報値によれば,2018年の実質GDP成長率は2.7%で2012年以来の低成長を記録した( 表1)。2.8~2.9%とされる潜在GDP成長率(同行の推計)を下回り,GDPギャップは再びマイナスに転じた。

(注)数値はすべて暫定値。四半期別数値は季節調整後の値。在庫増減はGDPに対する成長寄与度を表す。

(出所)韓国銀行「2018年第4四半期および年間国内総生産(速報)」2019年1月22日。

支出項目別には,GDPの約半分を占める民間消費が労働時間の短縮によるサービス支出(娯楽文化など)の増加や電器製品・化粧品の販売増加などを受けて,通年で前年比2.8%増の堅調な伸びを示した。しかし,半導体企業のメモリー投資が一巡した設備投資は失速し,前年の急伸から一転して前年比1.7%減のマイナスを記録した。政府による不動産市場安定化対策を受けて住宅建設や土木建設が減少した建設投資もまた,前年比4.0%減のマイナス成長に転じた。輸出は半導体のほかに一般機械や石油化学製品も好調で,前年の伸びを上回る前年比4.0%増を達成した。その他,政府消費は健康保険改革(文在寅ケア)によって保険適用範囲が拡大したことで保険給付支出を中心に増大し,通年では前年比5.6%増と大幅な伸びを示した。

経済活動別には,製造業が好調な半導体産業などに支えられて前年比3.6%増と比較的高い伸びを示したが,前年より伸び率は鈍化した。建設業は建設景気の減速を受けて前年比4.2%減となり,前年の高成長から一転してマイナスに陥った。一方,サービス業は前年に中国人観光客の激減で打撃を受けた卸・小売や飲食・宿泊業などが持ち直したことで,通年では前年比2.8%増の堅調な伸びを示した。国内総所得(GDI)の成長率は,原油価格の上昇などによって交易条件が悪化したことで,GDP成長率を大幅に下回る1.1%を記録した。なお,1人当たり名目GDPおよび1人当たり国民総所得(GNI)はともに,前年水準を超えて3万ドル台に突入する見通しである。

所得主導型成長の失策,包容的成長への転換2017年に出帆した文政権は,家計の実質可処分所得を増大させることで需要喚起を促す所得主導型成長や雇用創出を経済政策の目玉としてきた。その主要な具体策として,例えば2018年には最低賃金を時給7530ウォン(前年比16.4%増)に大幅に引き上げたり,大企業先行で法定労働時間を週68時間から52時間に短縮するなどして雇用増を図ったが,そうした施策はことごとく裏目に出た。とりわけ中小・零細企業にとっては,むしろ人件費負担の増加から雇止めや省力化・自動化の動きが広がり,2018年通年での就業者数の増加は9万7000人にとどまり,前年実績(31万6000人増)から大きく鈍化した。特に製造業や一部サービス業(卸・小売,宿泊・飲食,施設管理・事業支援)での雇用減が目立ち,全体の失業率は3.8%と前年比0.1ポイントの悪化,労働力率(63.1%)もリーマン・ショック期以来の減少に転じた。統計庁によれば,実質可処分所得は第3四半期まで前年比マイナスが続き,所得5分位比率でみた所得格差も拡大している。

ただし,20歳代の雇用環境については,就業者数が増加に転じて失業率(9.5%)も若干改善されるに至った。これは,文政権がとりわけ若年層の就業難の改善に注力した結果かもしれない。例えば,3月には総合的な青年雇用対策を発表し,若年層を正規職として雇用する中小・中堅企業に対する雇用奨励金の増額や税制優遇,そうした企業に就職する青年本人に対する所得・資産形成支援,創業資金支援や海外就業支援などを中心に盛り込んだ補正予算を5月に成立させた。本補正予算には,韓国GMの群山工場閉鎖や構造調整が続く造船業の低迷に伴う雇用対策および地域経済支援も含まれている。また,文政権は2019年度の最低賃金水準の大幅引き上げ(前年比10.9%増の8350ウォン)を2年連続で決定したほか,それに伴う中小・零細企業の経営負担を軽減する雇用安定資金と呼ばれる公的な賃金支援を引き続き実施するとしている。しかし,2020年までに最低賃金を1万ウォンに引き上げるという公約の実現については,文大統領は断念することを余儀なくされた。

全般的な所得・雇用環境の悪化を受けて,11月には青瓦台政策室長と経済副総理を交代させ,政府主導の成長戦略や雇用創出に軌道修正が図られるか注目された。結果的には,経済政策の看板を「包容的成長」に掛け替えるだけで,従来路線を踏襲する形となった。「包容性」とは,所得主導型成長や革新的成長,公正経済を包括するもので,狭義には所得基盤や社会安全網の拡充といった分配色の強い概念である。2018年度の歳出予算の3分の1は保健福祉・労働分野に充てられており,福祉関連予算の膨張が近年著しい。2018年には前述の健康保険給付に対する国庫支援の拡大や高齢者向けの基礎年金支給の増額,児童手当の新設や保育支援の拡大などが実施されている。

迫られた利上げと不動産市場対策2018年の消費者物価および生産者物価の上昇率はそれぞれ1.5%と2.0%で,前年よりも鈍化した。消費者物価上昇率の伸び悩みは需要側の物価圧力が弱まっていることが主因とされ,韓国銀行が目標値とする2.0%を大きく下回った。近年は低インフレ傾向が続き,景気の減速感も強まるなかであったが,韓国銀行は11月に1年ぶりに政策金利の引き上げ(1.50%から1.75%)を実施した。今回の利上げ判断の背景には,アメリカの相次ぐ利上げによって韓米間の金利差が拡大していることがあった。韓国の外貨準備高は4000億ドルを超えて潤沢にあるものの,金利差が広がり続ければ,海外投資資金の流出が加速しかねないという懸念が強くある。

政策金利引き上げのもう一つの背景には,国内の家計負債の増大ペースとその構造変化もあったと考えられる。韓国銀行によれば,足元の家計負債総額は1534兆6000億ウォン(12月末現在)まで膨れ上がってはいるが,その増加ペースは2017年以降緩やかになっている。2016年まで続いた利下げ基調や不動産融資規制の緩和によって,銀行やノンバンクなどからの家計向け融資が急増した。しかし,近年は債務者全体に占める信用格付の高い高所得者の割合が増加したことで延滞率が低下しており,家計負債の健全性は改善されてきているため,利上げに伴う家計破綻や金融システム全体へのリスクは低下している。

韓国では家計資産における不動産の選好度が高く,投資資金が不動産市場に流入しやすいため住宅価格の高騰が続いてきた。前年に政府は2度も住宅市場の安定化対策を発表したものの,ソウルや一部首都圏を中心に価格高騰に歯止めがかからない状況が続いた。政府は2018年9月にも引き続き住宅市場安定化対策を打ち出し,複数住宅保有者に対する総合不動産税率の引き上げや住宅担保貸出の規制強化などを実施する一方で,1戸住宅保有者や実需要者の取引については保護する施策をまとめた。これによって,2019年以降の不動産市場の過熱ぶりは沈静化するものと見込まれている。

国際収支状況2018年の輸出入総額は,2年連続で1兆ドルを上回って過去最高額を更新した。関税庁の発表によれば,2018年の通関基準の輸出額は6052億ドル(前年比5.5%増),輸入額は5352億ドル(同11.8%増)となり,貿易黒字は700億ドルで10年連続の黒字を達成した。輸出の内訳を品目別にみると,前年に単一品目としては初めて年間1000億ドルを超えた半導体が前年比28.9%増と引き続き好調で,輸出の伸びを大きく牽引するとともに,輸出全体に占める割合(21.4%)も上昇した。また,機械類・精密機器(前年比9.6%増)や鉄鋼製品(同2.6%増),石油製品(同33.0%増)などの主力品目も堅調な伸びを示したが,家電製品(同11.8%減)や無線通信機器(同12.3%減),乗用車(同1.5%減),船舶(同49.9%減)などは軒並み不振に陥っている。

地域別には,米中間の貿易摩擦などの悪条件にもかかわらず,主要な輸出先である中国やアメリカ向けはそれぞれ前年比14.1%増と同6.0%増で過去最高額を記録した。欧州連合(EU)向けも前年比6.7%増となったのに対して,第3の輸出先であるベトナム向けは同1.8%増で一服感がみられる。ただ,「新南方」と称されるASEANやインド向けはそれぞれ同5.1%増と同3.7%増で堅調ぶりがうかがえる。一方,対日輸出はウォン安・円高傾向が追い風となって前年比13.8%増と伸び,対日輸入は減少したために貿易赤字は約241億ドルと赤字幅は縮減した。

輸入では,乗用車や医薬品などの伸びを受けて消費財が前年比13.6%増加したが,設備投資の縮小などによって資本財は同2.6%減少した。中間財や1次産品輸入は原油価格の上昇などを受けてそれぞれ前年比11.0%,同23.6%増大した結果,資源国である中東やCIS国家との貿易赤字は拡大した。また,韓国銀行によれば貿易収支とともに経常収支の一部を構成するサービス収支で,訪韓外国人観光客の増加にもかかわらず韓国人海外旅行者が急増したことで旅行収支の赤字が続き,通年では297億4000万ドルの赤字を計上した。ただし,経常収支は764億1000万ドルの黒字を記録し,経常黒字幅が若干改善した。

韓国輸出入銀行の発表によれば,2018年の海外直接投資額(送金ベース)は497億8000万ドル(前年比11.6%増)となり,引き続き高水準を維持している。業種別には全体の約3割を占める製造業や金融・保険業で大きく伸び,地域別では中国やベトナム向けが増大した一方,アメリカ向けは大きく減少した。また,産業通商資源部の発表によれば,2018年の外国人直接投資(申告ベース)は269億ドル(前年比17.2%増)となり,5年連続で史上最大規模を記録した。主にEUやアメリカ,中国からの投資増大によるところが大きく,業種別では製造業での増加が目立った。

証券市場,為替相場の動向韓国銀行によれば,証券投資は通年で438億8000万ドルの出超になったものの,純流出規模は前年よりも減少した。証券市場では外国人投資家による債券の買い越し(入超)が続いた反面,株式では売り越し(出超)が進んだ。韓国総合株価指数(KOSPI)は,年初には企業実績の改善への期待感から史上最高値となる2598.19を記録したが,その後は1年を通じて下落基調に転じた。アメリカ連邦準備理事会(FRB)による相次ぐ利上げや米中貿易戦争,世界的な株価下落など対外要因によるところが大きく,半導体や鉄鋼,自動車株など輸出関連銘柄を中心に大きく値崩れしていった。年後半にはKOSPIは一時2000台を割り込む場面もみられたが,年末には2041.04で取引を終えた。

外国為替市場では,年前半はアメリカ・トランプ政権の保護貿易主義に対する憂慮にもかかわらず,朝鮮半島情勢の緊張緩和が好材料視されて1ドル=1070ウォン前後で安定的に推移した。しかし,年央以降はアメリカと主要国間の通貨政策の差別化や米中貿易戦争への懸念,アメリカの国債金利の上昇などが重なって1ドル=1130~1140ウォン台まで減価していった。ただし,年末には1ドル=1115.7ウォンをつけて,前年末比4.1%のウォン安水準となった(年平均では前年比2.7%のウォン高・ドル安)。一方,対円相場ではより安定的な資産である円が選好される傾向が強まり,ウォンの対円レートは漸進的な下落基調で概ね推移していった。年末には100円=1008.8ウォンをつけて前年末比5.9%のウォン安水準となり,年平均では前年比1.2%のウォン高・円安となった。

主要企業業績韓国最大企業のサムスン電子は,主力の半導体メモリー事業でのDRAMの好況を受けて第1,3四半期には過去最高益を更新したが,第4四半期に入ると価格下落が響いて急減速した。それでも,2018年連結決算では売上高243兆7700億ウォン(前年比1.7%増),営業利益58兆8900億ウォン(同9.8%増)といずれも過去最高を記録した。半導体大手のSKハイニックスもまた,第4四半期には営業赤字に転落したが,通年決算では過去最高額を更新する増収増益を達成している。サムスン電子には第5世代移動通信システム(5G)の商用化やAI関連事業を強化する姿勢がみられるものの,足元の半導体市況の悪化や近年の設備投資増強に伴う副作用などによって,今後の業績悪化が懸念される。なお,同グループの李在鎔副会長は2月の控訴審判決を受けて保釈されたことで経営復帰を果たしたが,11月にサムスンバイオロジクスの粉飾会計処理が認定され,同社株が一時売買停止になったことから同グループに対する批判が強まった。

鉄鋼最大手のポスコは,粗鋼販売価格の上昇やインドネシアおよびインドの海外子会社の業績改善を受けて,2018年連結決算で売上高64兆9778億ウォン(前年比7.1%増),営業利益5兆5426億ウォン(同19.9%増)を記録して3年連続の増益を果たした。電機大手のLG電子などを抱えるLGグループでは,具本茂(ク・ボンム)・前会長の死去に伴って具光謨(ク・グァンモ)・新会長が選出された。LG電子は白物家電や有機ELテレビなどの販売が好調で,2018年連結決算で売上高61兆3417億ウォン(前年比0.1%減),営業利益2兆7033億ウォン(同9.5%増)と過去最高益を記録した。

しかし,自動車最大手の現代自動車は業績悪化が続いている。米中市場での販売不振に加えてアメリカでのリコール費用の計上,新興国市場でのウォン高,投資費用や販売奨励金の増大などが響いて,足元では連結営業利益が5四半期連続で前年実績を下回っている。2018年連結決算は,売上高97兆2516億ウォン(前年比0.9%増),営業利益2兆4222億ウォン(同47.1%減)で実に6年連続の増収減益となった。同系列の起亜自動車は通年決算で増収増益に転換したが,前年に未払い賃金訴訟をめぐる損失引当金を計上した反動によるもので,実質減益であった。なお,現代自動車グループは公正取引委員会からの要請もあって,中核部品会社である現代モービスの一部事業と物流会社の現代グロービスの合併を柱とするグループ再編計画を発表して資本関係の透明化を図ろうとしたが,株主や投資家の反対を受けて撤回する一幕もあった。

(渡邉)

朝鮮半島問題における「運転手」役を自任する文政権は,激変する情勢の重要な局面で米朝間の仲介に奔走した。2018年初からの南北間の急速な接近に対し,アメリカは朝鮮半島における緊張緩和に寄与するとしてこれを歓迎した。対米関係はおおむね比較的良好に推移したが,非核化や対北朝鮮制裁,在韓米軍経費などの各論では両国間で意見が食い違う場面も見られた。

2月の平昌五輪に際しては,1月5日にはアメリカが春の韓米合同軍事演習を五輪終了後に延期することに同意し,五輪開催の条件整備に協力した。韓国は平昌五輪後の南北首脳会談実現に向けた南北間の折衝をアメリカと緊密な連絡を取りながら着々と進めていった。

3月6日からの鄭義溶・国家安保室長の一行の訪朝をきっかけに南北および米朝のトップ同士が対話モードに入ることとなり,朝鮮半島情勢の重要なターニングポイントとなった。鄭義溶一行の訪朝で南北首脳会談の開催が決まった際,北朝鮮の金正恩委員長から米朝首脳会談開催の意向を伝えられた。鄭義溶一行はその後直ちに訪米し,8日にトランプ米大統領との会談で金正恩委員長のメッセージを伝えた。4月から5月にかけての南北首脳会談の前後にも韓米間での緊密な連絡が行われ,5月22日には文大統領が訪米してトランプ大統領と会談した。韓国の米朝仲介外交は6月12日の歴史的な米朝首脳会談の実現という形で実を結んだ。

これ以降,韓米関係は南北・米朝の関係好転を前提とした展開となった。米朝首脳会談後,トランプ大統領は韓米合同軍事演習の中止に言及した。これを受けて6月19日には毎年8月に実施されていた定例の韓米合同軍事演習を中止することが決まった。7月7日にはハリス駐韓大使が着任した。リッパート前大使の離任後1年半ぶりの大使着任であるが,この背景として米朝首脳会談後の対立緩和を指摘する向きがある。年初には朝鮮半島問題の専門家であるビクター・チャの大使任命が決まっていたが,北朝鮮への軍事攻撃も視野に入れていたトランプ大統領との見解の相違から1月末までに指名が撤回されていた。

緊張緩和ムードの中,有事作戦統制権の韓国移管に向けての条件整備が一層進み,文大統領の任期中(2022年5月まで)に移管されるとの観測も出てきた。10月31日の韓米定例安保協議(SCM)では,有事作戦統制権の移管後も韓米両軍で連合軍司令部を維持することで合意した。

韓米両国とも朝鮮半島における更なる緊張緩和を目指すという点では一致したが,その進め方においては食い違いも見られる。

アメリカは北朝鮮に対して安易に妥協しない姿勢を貫いた。6月の米朝首脳会談でアメリカは費用の節約という実益が伴う韓米合同軍事演習の中止を表明したが,終戦宣言発出や平和協定締結には北朝鮮の非核化が前提となるとの立場を変えず,北朝鮮への経済制裁についても譲歩しなかった。

一方,韓国側の考え方は北朝鮮の意向を酌んだものであった。12月20日に韓国政府が公開した「文在寅政権の国家安保戦略」では,朝鮮戦争の終戦宣言を非核化開始の前提とし,非核化完了時に平和協定を締結すると明示された。10月10日には康京和(カン・ギョンファ)・外交部長官が国政監査の席上,北朝鮮への独自制裁の解除検討に言及したが,それに先立つ9月20日には米財務省が産業銀行,国民銀行など韓国の主要銀行7行に対し,対北朝鮮制裁の遵守を要請している。また,9月の平壌共同宣言で言及された北朝鮮・寧辺の核施設廃棄は「アメリカの相応の措置に応じて」という条件付きであり,南北が共同で終戦宣言や対北朝鮮制裁の解除などの思い切った決断をアメリカに求める形となった。同宣言における南北間の軍事分野合意については,その内容を康外交部長官から事前に知らされたポンペオ米国務長官が激怒したともいわれる。

このほか,米軍の韓国駐留経費の負担についての韓米間の交渉が10回にわたって行われた。韓国側負担の増額を求めるアメリカとの交渉は結論が得られないまま越年した。現行協定は2018年末で切れるため,米軍駐留経費に関しては空白期間が生ずる事態となった。

通商面での軋轢も続いた。2月14日には,韓国製鉄鋼製品と変圧器に対してアメリカが課す反ダンピング関税や相殺関税について韓国政府がWTOに提訴する意向を固めた。また,アメリカが1月に発動した太陽光パネルと家庭用洗濯機へのセーフガードについて,韓国は5月14日にWTOへ提訴した。韓国への影響が大きい鉄鋼製品については,アメリカが5月以降25%の高関税を課すことを決めていたが,輸入数量枠の設定と引き換えに高関税賦課の対象から外されることとなった。米中貿易摩擦の激化に伴い,対米輸出の品目構成が似通う韓国の製品が輸入規制の対象となる例が増えている。

対韓貿易赤字の急増に不満を持ったアメリカ側からの要請で改定交渉が続けられていた韓米FTAは,アメリカ市場での韓国製貨物自動車(ピックアップトラック)に対する完全譲許の年限を2041年まで延長することや韓国市場でアメリカの安全基準を準用できる台数の倍増(5万台へ),ISDS(投資家対国家の仲裁手続き)を利用した乱訴の制限,貿易規制の透明性向上などを定めている。交渉過程で危惧された韓国市場での農産物開放の拡大や韓国産自動車に関する原産地規則見直し・アメリカ製部品の使用義務化などが盛り込まれず,貨物自動車の対米輸出実績がわずかなことなどから韓国への悪影響はほぼ回避された。韓米FTAは9月24日に署名,2019年1月から発効した。

対日関係2018年は小渕首相と金大中大統領の間で行われた日韓共同宣言の20周年を記念すべき年であったが,同宣言が目指した未来志向とは裏腹に対日関係は悪化の一途をたどり,その意義を根底から問い直される事態となった。

年前半には,韓国の対日姿勢は国内の強硬論・原則論に配慮する一方で,対日関係についても配慮するところがあった。1月9日に康京和・外交部長官が慰安婦合意に対する新たな対応方針を発表した際には,慰安婦合意が真の問題解決につながらないという国内世論に触れながらも,対日関係に配慮して合意の破棄・再交渉を求めないとした。2月の平昌五輪に際しては安倍首相の来訪と首脳会談が実現したが,これに先立って韓国側から対日関係におけるツートラック・アプローチや未来志向,朝鮮半島問題における日米韓の協力関係などを挙げての強い働きかけがあった。5月には文大統領が東京で開催された日中韓サミットへの出席のため初訪日し,安倍首相と李克強・中国首相と会談した。また,同月には釜山の日本総領事館前に徴用工像を設置する動きがあったが,最終的には撤去されている。8月22日には日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を1年間自動延長する意向が国防部当局者から表明された。

しかし,9月以降は韓国が対日配慮よりも国内世論への配慮を優先するようになった感がある。9月25日に文大統領がニューヨークで安倍首相と会談した際には慰安婦財団の解散を示唆したほか,朴槿恵政権による徴用工訴訟への介入が問題となっていること,同訴訟については三権分立に照らして司法府の判断を尊重すると述べた。韓国海軍が主催する国際観艦式において,韓国側が旭日旗不掲揚を事実上要請し,これに対し日本の防衛省は10月5日に観艦式への海上自衛隊の護衛艦派遣を見送ると発表した。そして,10月30日には大法院が新日鐵住金に対して元徴用工4人にそれぞれ1億ウォンの支払いを命ずる判決を下した。11月には21日に韓国政府が慰安婦財団の解散を発表,29日には大法院が三菱重工に対して元徴用工5人にそれぞれ8000万ウォンの支払いを命ずる判決を下した。12月20日には韓国駆逐艦が日本海の日本側経済水域内で海上自衛隊の哨戒機に火器管制用レーダーを照射する事件が起きた。

9月以降に起きた一連の事件は,国交正常化以降の日韓関係の枠組みを根底から問い直すものとなった。10月の徴用工判決は日韓請求権協定の内容を認めながらも,植民地支配と結びついた不法行為による損害賠償請求権は請求権協定に含まれないとの韓国独特のロジックにより元徴用工の請求を認める内容となっている。この判決に対して安倍首相は「国際法に照らしてあり得ない判決」(11月6日のNHK番組での発言)と批判し,徴用工問題は1965年の日韓請求権協定で完全に解決済みとの立場を強調した。日本の世論も概して韓国に対して批判的であった。慰安婦財団の解散表明については,日本側には2015年の慰安婦合意の履行を韓国側が放棄したと映る。安倍首相は11月21日,慰安婦財団解散の発表を受けて,日韓合意は最終的かつ不可逆的な解決であると指摘したうえで,「韓国には国際社会の一員として責任ある対応を望む」と述べた。韓国海軍による自衛隊機へのレーダー照射についても,説明が二転三転する韓国の姿勢に対して日本側の不信感が高まった。

高まる日本側からの批判に対し,韓国側の動きは鈍かった。徴用工判決については財団方式による新たな補償枠組みなどのアイデアも取りざたされたが,韓国政府は「司法の判断を尊重する」「政府内で対応を協議する」として後続措置を打ち出すことはなかった。レーダー照射事件については,12月28日に日本の防衛省が哨戒機からの映像を公開すると韓国国防部は「深い憂慮と遺憾を表明する」と同時に,「韓国艦艇への日本の哨戒機による低空の威嚇飛行は,友好国として極めて失望的」とし,逆に日本側を批判した。

このように,日韓間の応酬は過去史も絡んだ泥仕合の様相を呈し,特に日本側では査証免除の停止や報復関税,戦略物資(フッ化水素など)の対韓輸出禁止などの対抗措置も取りざたされるほどで,日韓関係は極度に冷え込んだまま越年した。

対日関係の悪化を韓国政府がなかば放置するようになったのには,内政における積弊清算の動きも関連している。1965年の日韓国交正常化や2015年の慰安婦合意などが保守政権の下で行われ,必ずしも国民の総意に基づくものではなかったとの認識からこれらを「正そう」という意識が韓国側の底流にあるのは否めない。また,文政権としては北朝鮮,アメリカとの対応に忙殺され,南北,米朝の直接対話の開始によって朝鮮半島情勢での存在感が薄くなった日本との関係改善の誘因がなくなったことも影響していると思われる。

対中関係韓国の高高度防衛ミサイル(THAAD)配備に対する中国の反発により2017年に大きく悪化した対中関係は,同年12月の韓中首脳会談を契機に修復に向かったが,2018年もその流れを引き継いで実務レベルを中心に対中交流が復活した。2018年における首脳レベルでの交流はあまり頻繁でなかったが,大きく進展した南北融和の流れを中国は見守り,側面から支援する姿勢を見せた。

3月12日には鄭義溶・国家安保室長が訪中して習近平・国家主席と会談し,自身の訪朝結果を説明した。同月30日には中国の外交を統括する楊潔篪・共産党政治局員が来訪して文大統領と会談し,中朝首脳会談の結果を説明した。4月の南北首脳会談の後の5月4日には文大統領と習主席は電話会談を行い,板門店宣言に盛り込まれた終戦宣言や平和協定締結に向けた意思疎通と協力で合意した。11月17日にはパプアニューギニアでのAPEC首脳会議に際して文大統領と習主席が会談し,文大統領は朝鮮半島での緊張緩和の流れの中で習主席が果たした重要性を評価し,習主席は文大統領による平和定着の努力を評価した。韓国としては,北朝鮮が思い切った南北・米朝対話に踏み切るに当たって中国が「後見役」を引き受け,結果的にこれら対話を側面支援していることを評価している。

韓国のTHAAD配備に反発して中国が採った対韓制裁の諸措置は徐々に解除された。北京,山東省,上海など一部地域で韓国行き団体旅行の取り扱いが再開され,11月14日にはオンラインでの団体旅行販売が一時再開された。この結果中国からの来訪者数は持ち直したが,中国側における解禁のペースが緩慢だったことからTHAAD問題前の水準には届かなかった。2018年の来訪者数は前年比15%増の479万人であった。このほか,THAAD問題のため2017年には中止された経済共同委員会や漁業指導船による共同巡視など各種の実務レベルでの交流も順次再開された。

2018年には韓国国内での大気汚染の激化が社会問題となり,PM2.5など中国大陸から飛来する微細粒子への対策を求める声が強まった。3月の楊潔篪・共産党政治局員の来訪時,文大統領が中国側の対策を求めた。

(奥田)

国内政治・南北関係においては,まず朝鮮半島の非核化において実質的な進展を引き出せるかが問われよう。金正恩委員長のソウル訪問の実現や終戦宣言における進展の有無も注目される。国内政治においては,経済政策における目に見える実績が求められる。長年の課題であった憲法改正も改めて取り組むべきだろう。積弊清算については世論の支持が低下気味で,政府部署や大企業の現場の萎縮も懸念されるため今後の推進については慎重な検討を要する。

政府や韓国銀行は2019年の経済成長率の見通しを2.6~2.7%として,年初より下方修正を余儀なくされた。足元では輸出が2018年12月から5カ月連続で前年比マイナスが続き,鉱工業生産指数も同年11月から減少し続けて景気の減速感が強まっているため,下振れ圧力をいかに食い止めるかが課題となる。2年連続で最低賃金が大幅に引き上げられるなか,雇用創出や所得増加をどれだけ達成できるかが文政権の生命線になろう。そのために財政出動に依存するあまり,2019年度歳出予算は前年比9.5%増の大型配分になったが,財政規律と政策実効性のバランスが求められる。

対外関係においては,米朝間の対話を引き続き仲介して成果を引き出すことで朝鮮半島での緊張緩和の流れを定着させることが求められる。南北間の対話の進展を図る上でもアメリカの理解と協力は欠かせない。対日関係では,日本側で対韓制裁の声が高まっているが韓国側でもこれを受けて慎重な対応を呼びかける論調を見かけるようになった。日韓双方の冷静さが望まれる。対中関係の修復は2019年にも進むだろう。韓中企業のグローバル市場での競争激化や米中経済紛争の影響が懸念される。

(奥田:亜細亜大学教授)(渡邉:地域研究センター)

| 1月 | |

| 3日 | サムスン電子,第5世代移動通信システム(5G)の商用サービスに対応した通信機器をアメリカのベライゾン・コミュニケーションズ社に供給すると発表。 |

| 4日 | 現代自動車,アメリカのITベンチャー・オーロラ社と自動運転車の開発を発表。 |

| 5日 | 政府,アメリカと韓米FTAの再交渉を行う初会合を開催。 |

| 5日 | 韓米連合軍司令部,春の合同軍事演習を平昌五輪終了後に延期すると発表。 |

| 9日 | 南北高官級会談開催。平昌五輪への北朝鮮選手団派遣を確認。 |

| 9日 | 康京和(カン・ギョンファ)外交部長官,慰安婦合意の後続措置を発表。破棄・再交渉を求めず。 |

| 17日 | 韓国と北朝鮮,平昌五輪開会式での合同入場,アイスホッケー女子の合同チーム結成などに合意。 |

| 26日 | 慶尚南道・密陽市の病院で火災が発生,47人が死亡。 |

| 30日 | トランプ米大統領,駐韓大使に内定していたビクター・チャ氏への指名を撤回。 |

| 30日 | 政府,仮想通貨取引の実名制を施行。 |

| 2月 | |

| 5日 | ソウル高裁,サムスン電子副会長・李在鎔(イ・ジェヨン)被告の控訴審で懲役2年6カ月,執行猶予4年の減刑判決。 |

| 9日 | 平昌冬季五輪,開催(~25日)。 |

| 9日 | 北朝鮮の高官級代表団が来訪(~11日)。 |

| 9日 | 文大統領,安倍首相と会談。 |

| 10日 | 文大統領,青瓦台で金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党中央委員会第1副部長と昼食会。 |

| 13日 | 韓国GM,群山工場の閉鎖を発表。 |

| 13日 | ソウル中央地裁,朴槿恵(パク・クネ)政権下での国政介入事件と関連,崔順実(チェ・スンシル)被告に懲役20年,罰金180億ウォンを宣告。 |

| 13日 | ソウル中央地裁,ロッテグループ会長の辛東彬(シン・ドンビン)被告に懲役2年6カ月の実刑判決。 |

| 14日 | 産業通商資源部,韓国企業が輸出する鉄鋼や変圧器に対しアメリカが課す反ダンピング関税や相殺関税についてWTOへ提訴。 |

| 20日 | 韓国銀行,スイスと11兆2000億ウォン規模の通貨交換(スワップ)協定を締結。 |

| 21日 | 産業通商資源部,中米5カ国(コスタリカ,エルサルバドル,ホンジュラス,ニカラグア,パナマ)とのFTAに署名。 |

| 28日 | 国会,1週間の労働時間上限を現行の68時間から52時間に短縮する勤労基準法改正案を可決(7月1日から施行)。 |

| 3月 | |

| 2日 | 産業銀行,錦湖(クムホ)タイヤの経営再建案を発表。 |

| 6日 | 鄭義溶(チョン・ウィヨン)国家安保室長,金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長と会談。南北首脳会談を4月末に開催することで合意。 |

| 8日 | 政府,「構造調整等による地域支援対策」を発表。 |

| 10日 | 文大統領,ASEAN3カ国を国賓訪問(~16日)。 |

| 12日 | 鄭義溶国家安保室長,習近平・中国国家主席と会談。 |

| 15日 | 政府,「青年雇用対策」を発表。 |

| 15日 | 韓国取引所,日本取引所グループ,台湾証券取引所と三市場間の包括的な協力協定(MOU)を締結。 |

| 22日 | KT,5Gの商用サービスを2019年3月に開始すると発表。 |

| 22日 | 李明博(イ・ミョンバク)・元大統領,収賄や横領等の容疑で逮捕。 |

| 22日 | 青瓦台,大統領の任期短縮や再任制を盛り込んだ憲法改正案を公表(26日,国会提出)。 |

| 27日 | アメリカ政府,韓米FTA再交渉の妥結を発表。通貨安誘導を禁じる為替条項を付帯協定とすることも公表。 |

| 28日 | サムスン電子,中国西安の半導体工場に70億ドルの投資を行うと発表。 |

| 30日 | 文大統領,楊潔篪・中国共産党政治局員と会談。中朝首脳会談の結果の説明を受ける。 |

| 4月 | |

| 6日 | ソウル中央地裁,朴槿恵・前大統領に懲役24年,罰金180億ウォンの判決。 |

| 9日 | 政府,福島県産などの水産物輸入禁止措置を巡るWTOの是正勧告に対して上訴を発表。 |

| 10日 | 産業銀行,中国の青島双星による錦湖タイヤの新株買収の契約締結。 |

| 10日 | 地検,安熙正(アン・ヒジョン)前忠清南道知事を強制わいせつなどの疑いで在宅起訴。 |

| 24日 | 金融委員会,「庶民・実需要者の住居安定のための金融支援方案」を発表。 |

| 24日 | 産業銀行,韓国GMと条件付きの金融支援確約で合意。 |

| 27日 | 第3回南北首脳会談,板門店の韓国側施設で開催。板門店宣言を発出。 |

| 5月 | |

| 9日 | 文大統領,日中韓サミット出席のため初訪日。安倍首相,李克強・中国首相と会談。 |

| 10日 | 政府とアメリカのGM社,韓国GMの経営再建案で合意。 |

| 14日 | 産業通商資源部,太陽光パネルと家庭用洗濯機に対するアメリカのセーフガード措置についてWTOへ提訴。 |

| 17日 | 企画財政部・韓国銀行,「為替政策の透明性向上方案」を発表。 |

| 21日 | 国会,青年雇用創出と雇用・産業危機地域支援のため3兆8000億ウォン規模の補正予算案を確定。 |

| 22日 | 文大統領,ワシントンでトランプ米大統領と会談。 |

| 26日 | 第4回南北首脳会談開催。 |

| 31日 | 釜山市東区,日本領事館付近の歩道にあった徴用工像を撤去。 |

| 6月 | |

| 1日 | 光州広域市,現代自動車との協力で完成車の受託生産工場の新設構想を発表。 |

| 12日 | トランプ米大統領,米朝首脳会談後の記者会見で米韓合同軍事演習の中止に言及。 |

| 13日 | 統一地方選・国会再補選実施。与党が広域団体17カ所中14カ所で勝利。 |

| 14日 | 洪準杓(ホン・ジュンピョ)自由韓国党代表,地方選大敗の責任を取って辞任。 |

| 15日 | ソウル中央地裁,国家情報院の裏金上納と関連,李丙琪(イ・ビョンギ)元院長など3人に実刑判決。 |

| 19日 | 米韓両軍,8月の韓米合同軍事演習の中止を決定。 |

| 21日 | 文大統領,ロシアを国賓訪問(~23日)。 |

| 23日 | 金鍾泌(キム・ジョンピル)元首相,死去。 |

| 26日 | 文大統領,経済首席秘書官に尹琮源(ユン・ジョンウォン)OECD大使,雇用首席秘書官に鄭泰浩(チョン・テホ)政策企画秘書官を任命。 |

| 27日 | サムスン電子,アメリカのアップル社と長年続いたスマートフォンの意匠に関する知財権係争で和解。 |

| 29日 | ソウル中央地裁,国家情報院の裏金上納と関連し,崔炅煥(チェ・ギョンファン)元経済副首相に懲役5年を宣告。 |

| 7月 | |

| 3日 | 韓国軍輸送機が平壌に到着。韓国軍機が北朝鮮に着陸するのは分断後初。 |

| 6日 | 企画財政部,「総合不動産税改編方案」を発表。 |

| 7日 | ハリス駐韓米大使,着任。 |

| 8日 | 文大統領,インドとシンガポールを国賓訪問(~13日)。 |

| 10日 | 文大統領,国軍機務司令部による戒厳令検討について,宋永武(ソン・ヨンム)国防部長官に独立捜査団の立ち上げを指示。 |

| 12日 | 現代自動車労組,7年連続となるストライキを時限的に実施。 |

| 12日 | 安哲秀(アン・チョルス)前国会議員,「政治の一線から身を引く」と表明。 |

| 14日 | 最低賃金委員会,2019年の最低賃金水準を前年比10.9%増の8350ウォンで議決。 |

| 17日 | 自由韓国党,金秉準(キム・ビョンジュン)国民大学校名誉教授を非常対策委員長に選出。 |

| 18日 | 政府,乗用車の個別消費税の引き下げ等を盛り込んだ経済活性化対策を発表。 |

| 20日 | ソウル中央地裁,国家情報院の裏金上納と関連,朴槿恵・前大統領に懲役8年を宣告。 |

| 20日 | 国家情報院,文大統領に対して業務報告を実施。国内情報業務の廃止などを報告。 |

| 23日 | 正義党の魯会燦(ノ・フェチャン)院内代表,自殺。 |

| 8月 | |

| 1日 | 江原道・洪川で国内観測史上最高気温の40.3度を記録。ソウルでは39.6度。 |

| 8日 | サムスン電子,2020年までの3年間に計180兆ウォンの設備投資とR&D投資を発表。 |

| 13日 | 南北閣僚級会談,板門店で開催。9月に平壌で南北首脳会談を開くことで合意。 |

| 14日 | 国土交通部,発火事故を受けてBMWの一部車種を対象に運転停止命令。 |

| 16日 | 文大統領,与野党5党の院内代表と会合。常設協議体の設置などで合意。 |

| 20日 | 金剛山の離散家族面会所で再会事業を実施(~26日)。 |

| 22日 | 国防部当局者,日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の1年延長の意向を明らかにする。 |

| 24日 | 特別検察,2017年大統領選当時の世論操作工作と関連して金慶洙(キム・ギョンス)慶尚南道知事を在宅起訴。 |

| 24日 | ソウル高裁,朴槿恵・前大統領に懲役25年,罰金200億ウォンの判決。 |

| 30日 | 文大統領,教育部,国防部,雇用労働部など5部署の長官交代を決める。 |

| 9月 | |

| 1日 | 国防部,国軍機務司令部を解体,軍事安保支援司令部を創設。 |

| 11日 | 統一部,板門店宣言の批准同意案を国会に提出。 |

| 11日 | 李洛淵(イ・ナギョン)首相,ウラジオストクで中国の習近平主席と面会。 |

| 13日 | 政府,「住宅市場安定対策」を発表。 |

| 14日 | 南北共同連絡事務所,開城工業団地内に開所。 |

| 18日 | 文大統領,平壌を訪問(~20日)。第5回南北首脳会談を開催。平壌共同宣言および板門店宣言軍事分野履行合意書を発出。 |

| 20日 | 米財務省,産業銀行,KB国民銀行など主要7行に対し,対北朝鮮制裁の遵守を要請。 |

| 20日 | 北朝鮮の金正恩委員長,マツタケ2トンを韓国に贈る。 |

| 21日 | 国土交通部,「首都圏住宅供給拡大方案」を発表。 |

| 24日 | 文大統領とトランプ米大統領,韓米FTA改定案に署名。 |

| 25日 | 文大統領,安倍首相とニューヨークで会談。慰安婦財団の解散を示唆。徴用工訴訟については司法の判断を尊重すると発言。 |

| 10月 | |

| 2日 | 文大統領,社会副首相兼教育部長官に兪銀恵(ユ・ウネ)共に民主党議員を任命。 |

| 4日 | SKハイニックス,NAND型フラッシュメモリーの新工場に20兆ウォンを投資する計画を発表。 |

| 5日 | ソウル中央地裁,李明博・元大統領に懲役15年,罰金130億ウォンの判決。 |

| 5日 | ソウル高裁,ロッテグループ会長・辛東彬被告の控訴審で懲役2年6カ月,執行猶予4年の判決。 |

| 5日 | 日本の防衛省,旭日旗不掲揚要請と関連して,韓国海軍の国際観艦式への海上自衛隊の護衛艦派遣を見送ると発表。 |

| 10日 | 康京和外交部長官,国政監査の席上北朝鮮への独自制裁の解除検討に言及。 |

| 15日 | 検察,韓進(ハンジン)グループの趙亮鎬(チョ・ヤンホ)会長を背任や横領の罪などで在宅起訴。 |

| 17日 | 済州出入国・外国人庁,イエメン人339人に対して人道的滞在許可。 |

| 23日 | 文大統領,平壌共同宣言を批准。 |

| 24日 | サムスン電子とNEC,5G用基地局の開発・販売での提携を発表。 |

| 25日 | 南北軍事当局と国連軍,板門店の共同警備区域の非武装化を完了。 |

| 30日 | 大法院,新日鐵住金に対して元徴用工4人へ各1億ウォンの支払いを命ずる。 |

| 31日 | 米韓定例安保協議(SCM)開催。有事作戦統制権の韓国移管後も米韓両軍で連合軍司令部を維持することで合意。 |

| 11月 | |

| 1日 | 大法院,宗教的兵役拒否に対して無罪判決。 |

| 6日 | 日本政府,大宇造船海洋に対する韓国政府の公的支援について二国間協議を要請。 |

| 6日 | 中小ベンチャー企業部,「協力利益共有制導入計画」を発表。 |

| 6日 | 安倍首相,NHK番組で徴用工判決に対して「国際法に照らしてあり得ない判決」と批判。 |

| 6日 | 雇用労働部など,韓国人求職者を対象とした「日本就業博覧会」をソウルで開催。 |

| 8日 | 板門店宣言の批准同意案,国会外交統一委員会に上程。 |

| 9日 | 文大統領,張夏成(チャン・ハソン)青瓦台政策室長を更迭し,後任に金秀顕(キム・スヒョン)青瓦台社会首席秘書官を任命。 |

| 11日 | 青瓦台,北朝鮮に済州島産ミカン200トンを贈ったと発表。 |

| 14日 | 証券先物委員会,サムスンバイオロジクスの粉飾会計処理を認定し,同社株を売買停止。 |

| 14日 | 中国でオンラインでの韓国行き団体旅行の販売が一時再開。 |

| 21日 | 政府,慰安婦財団の解散を発表。 |

| 27日 | ロッテグループ,ロッテカードとロッテ損害保険の売却を検討すると発表。 |

| 29日 | 大法院,三菱重工に対して元徴用工5人へ各8000万ウォンの支払いを命ずる。 |

| 30日 | 韓国銀行,基準金利を1.50%から1.75%に引き上げ。 |

| 12月 | |

| 6日 | ソウル中央地裁,徴用工判決先送り疑惑と関連し,前大法官2人への逮捕状請求を却下。 |

| 7日 | 李載壽(イ・ジェス)元国軍機務司令官,自殺。 |

| 8日 | 国会,2019年度予算案を可決。 |

| 10日 | 文大統領,経済副首相兼企画財政部長官に洪楠基(ホン・ナムギ)国務調整室長を任命。 |

| 11日 | 検察,李在明(イ・ジェミョン)京畿道知事を公職選挙法違反(虚偽事実公表)などで起訴。 |

| 11日 | 自由韓国党,羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)議員を院内総務に選出。 |

| 11日 | 2019年以降の在韓米軍駐留経費に関する第10回交渉が決裂。 |

| 17日 | 政府,「2019年経済政策方向」を発表。 |

| 20日 | 政府,「文在寅政権の国家安保戦略」を公開。 |

| 20日 | 韓国駆逐艦が日本海上の日本側経済水域で海上自衛隊哨戒機に火器管制レーダーを照射。 |

| 24日 | 国土交通部,BMW社を自動車管理法違反の疑いで検察に刑事告発し,112億ウォンの課徴金納付命令。 |

| 26日 | 検察,民間人監視疑惑と関連して青瓦台特別監察班を家宅捜索。 |

| 26日 | 南北間の鉄道・道路連結の着工式,北朝鮮・開城の板門駅で挙行。 |

| 28日 | 防衛省,レーダー照射事件に関し,海上自衛隊哨戒機から撮影した動画を公開。 |

(注)*個人破産や企業倒産,民事再生などを専門的に扱う司法機関。

(出所)大統領府ウェブサイト( http://www.president.go.kr)などから筆者作成。

(注)1)求職期間4週基準の数値。2)終値の平均値。

(出所)韓国統計庁 国家統計ポータル( http://kosis.kr)。

(出所)表1に同じ。

(出所)表1に同じ。

(注)受理日基準の数値。

(出所)韓国貿易協会ウェブサイト( http://www.kita.net)。

(注)1)各勘定の数値は純資産ベースでの増減を表す。

(出所)表1に同じ。

(出所)韓国企画財政部ウェブサイト( http://www.mosf.go.kr)。