2020 Volume 2020 Pages 99-130

2020 Volume 2020 Pages 99-130

2019年は,国内政治の面では,習近平政権の集権化,権威化がいっそう進んだ1年となった。10月には中国共産党第19期中央委員会第4回全体会議(4中全会)が開催され,「国家の統治体系と統治能力の現代化」の推進が決定され,習近平政権の主導のもとに「党・国家機構改革の深化」が進展した。安全保障の面では,国防白書が4年ぶりに発表されるとともに,7月と12月に2回,上将の任命が行われ,習近平による軍権の掌握が進んだ。一方,新疆ウイグル自治区の「再教育施設」の問題では,「内部文書」が流出する事態となった。香港では逃亡犯条例の改正に反対する大規模抗議デモが発生し,11月の区議会議員選挙では民主派が圧勝したが,中央政府は有効な対応策を打ち出せなかった。足もとでは家畜伝染病「アフリカ豚熱」が流行し,養豚農家を直撃,さらに秋以降北京でペストが発生,武漢では新型コロナウイルス感染症の流行が始まった。

経済面では何よりも,落ち続ける経済成長率が懸念された。2007年をピークに下降し続ける経済成長率は6.1%で過去30年来の最低値を更新した。この背景には国内的には構造的問題,体制的問題,周期的問題の3要因が,対外的にはアメリカとの深刻な貿易摩擦の影響があった。中国政府筋の経済学者の間では,このうち周期的問題と米中経済摩擦は一時的な影響と考えられ,政府は残る構造的な問題と体制的な問題に対処すべく改革を進めた。一方,金融面でのサプライサイド構造改革をはじめとする経済政策が実施された結果,低い経済成長率にもかかわらず経済状況はおおむね落ち着いているとみられる。

対外関係では,米中間の対立がいっそう加熱し,香港の逃亡犯条例改正反対デモ,新疆ウイグル自治区の「再教育施設」などの政治問題に対し,アメリカからの批判が強まるなど,対立は経済分野にとどまらず,政治分野にも影響を及ぼすに至った。そうしたなか,中国は,4月に第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムを,11月に第2回中国国際輸入博覧会を開催し,人類運命共同体の理念を掲げて,「一帯一路」と多国間協力を推し進めた。さらに,各国との戦略的パートナーシップの発展を打ち出し,イタリア,日本などにも接近し,アメリカの同盟関係の切り崩しを図った。それとともに,ロシアとの連携を強化し,北朝鮮との関係では習近平国家主席自ら北朝鮮を訪問し関与を強めた。

2019年は中華人民共和国建国70周年の節目の年にあたった。1年を通じて関連行事が執り行われ,10月1日の国慶節(建国記念日)がそのハイライトとなった。同日,北京市中心部にある天安門広場で開催された記念式典では,習近平指導部が見守るなか,兵員約1万5000人が参加する軍事パレードが行われた。アメリカ本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル「DF41」をはじめとした新兵器も公開され,アメリカとの軍事技術の差を縮めつつあることを誇示するねらいがうかがわれた。

2019年はまた1989年に発生した6・4天安門事件30周年でもあった。事件のあった6月4日,香港では毎年恒例の天安門事件追悼集会に主催者側発表で過去最多と同水準の18万人以上が参加した。その頃中国本土では警戒がとくに強められ,ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)などに対する「AI検閲」がフル稼働した。それに対し天安門事件を表す新しい隠語も現れるなど,民の発想力と「AI検閲」の精度との競い合いが続いている。

改革の深化,「統治の現代化」2019年は習近平政権による改革と「統治の現代化」が一定の進展をみた1年となった。2018年に「領導小組」から「委員会」に格上げされた中央全面深化改革委員会,中央サイバーセキュリティ情報化委員会,中央財経委員会,中央外事工作委員会の4委員会の活動が進展した。これらの委員会はすべて習近平国家主席の直接の指導下にあり,現政権が進める改革および「統治の現代化」に関し,実に多岐にわたる「意見」の審議・採択を行っている。一例を挙げると,2019年3月の中央全面深化改革委員会第7回会議では,「新時代の西部大開発推進の新枠組み形成に関する指導意見」「大学・科学研究機関の研究自主権拡大に関する若干の意見」「人工知能AIと実体経済の深い融合促進に関する指導意見」「農村ガバナンス強化・改善に関する指導意見」「公共資源取引プラットフォーム統合共有深化に関する指導意見」「石油・天然ガスパイプラインの運営メカニズムの改革実施に関する意見」「公共法律サービス体系建設推進加速に関する意見」「消防法執行改革深化に関する意見」などが審議・採択された。

改革と「統治の現代化」は,中国共産党第19期中央委員会第4回全体会議(4中全会)の主要なテーマとなった。4中全会は日程が延期されていたが,10月28日から31日にかけて開催され,「中国の特色ある社会主義制度の堅持・整備,国家の統治体系と統治能力の現代化についての若干の重大な問題に関する党中央の決定」を審議・採択した。同決定には「国家の統治体系と統治能力の現代化」を2035年までに基本的に実現し,建国100周年にあたる2049年までに全面的に実現するという目標が明記された。

ここでいう「国家の統治体系と統治能力の現代化」とは,党の指導を強化し,欧米とは異なる独自の現代的な国家統治システムを確立するという意味合いを含む。この「現代化」はまた,習近平政権の主要な政策の柱である「4つの全面」,すなわち小康社会(ゆとりある社会)の全面的完成,改革の全面的深化,法に基づく国家統治の全面的推進,全面的な厳しい党管理と関連して位置づけられている。

習近平政権の集権化と権威化習近平政権が進める改革の深化は,権力の集中と軌を一にしている。すでに2018年2月の3中全会において,「党・国家機構改革の深化」の主要任務は党が全面的に指導する制度の整備,党の指導の強化・確保とされていたが,2019年に入り,党中央が「中央・国家機関の党建設の強化・改善に関する意見」(3月28日)を発表するなど,党の指導の強化が進んだ。

10月の4中全会の決定には「2つの擁護」(習近平総書記の党中央の核心,全党の核心としての地位,習近平同志を核心とする党中央の権威と集中的な指導を断固として擁護する)という現体制の擁護を徹底させるスローガンが盛り込まれた。それと同時に,毛沢東ら過去の指導者に学び,中国共産党員としての自覚を高めることを含意する「初心を忘れず,使命を胸に刻む」を徹底させ,党中央の権威と指導を断固守るための制度構築が唱えられた。ここには権力を守るための制度構築,そして制度構築による権力のいっそうの強化という循環がみてとれる。

なお,「2つの擁護」は3月17日に党中央が発表した改正「党政領導幹部選抜任用工作条例」,同じく3月の第13期全国人民代表大会(全人代)第2回会議において国家発展・改革委員会が行った「2018年度国民経済・社会発展計画の執行状況および2019年度国民経済・社会発展計画案」に関する報告などにも盛り込まれた。「初心を忘れず,使命を胸に刻む」に関しては,5月31日に同スローガンをテーマとする教育工作会議が北京で開催され,その後全国で同様な会議が持たれた。7月15日から16日まで習国家主席が内モンゴル自治区を視察した際にも,同スローガンをテーマとする教育活動が行われた。

国防白書発表と異例の上将任命安全保障の面では7月24日,中国国務院新聞弁公室が2019年版の国防白書『新時代の中国の国防』を発表した。国防白書の発表は4年ぶりであり,2015年版に比べ全体のボリュームと具体的な政策の記述が増加し,米中対立の激化を受けてアメリカに対する非難が目立った。また,2017年の19回党大会の主題であった「新時代」が強調され,人類運命共同体構築への取り組みが謳われ,強軍路線が引き続き打ち出された。

国防白書発表から1週間後の31日,中央軍事委員会は装備発展部の李尚福部長ら軍幹部10人を上将に任命した。さらに12月に,東部戦区司令官の何衛東氏ら7人も同じく上将に任命された。上将とは軍階級で最高位にあたり,年に2回の上将任命は異例である。2020年までに推進するとされていた軍改革に伴う人事に一定の目処がつき,新体制が整えられたことがうかがわれる。上将に昇格した幹部らには,上述の李尚福のほか,丁来杭空軍司令員など習近平国家主席に近いとされる人物が目立っており,習近平による軍権の掌握が進んだ。

集権化への反発と政権の対応習近平政権の一連の集権化,権威化の動きに伴い,知識人による政権批判に対する弾圧も強化された。3月下旬,習近平政権による憲法改正を恐怖の毛沢東時代への引き戻しであると主張していた清華大学教授の許章潤が同大学を停職処分となったと報じられた。許章潤教授への処分を受けて,5月21日に日本の学識者や報道関係者ら70人が,処分撤回を求める声明を同大学幹部らに送付したが,同処分が撤回されることはなかった。許章潤教授は,独立系シンクタンクの天則経済研究所(北京)のサイトに政権批判の文章を掲載していたが,同研究所は8月26日,地区当局からの圧力により閉鎖を決定したことを明らかにした。

習近平政権の集権化,権威化はまた,党外の知識人からだけでなく党内の反発を招くこともある。その一例として,9月,党中央委員会の機関誌『求是』に全国人民代表大会成立60周年記念大会における習近平国家主席の演説(2014年9月5日)が掲載されたことが挙げられる。この演説は中国共産党がこれまでに幹部の終身制を廃止し,幹部の任期を定め,指導層が順々に入れ替わることを実現してきた点を指摘していた。この演説が5年も経ってから改めて『求是』に掲載された背景には,2018年3月の全人代で採決された国家主席の任期撤廃に対し,依然として党内にくすぶる不満が表出した可能性が考えられる。

こうした動きに対し,習近平政権は神経をとがらせている。「党の政治建設を強化することに関する中共中央の意見」(1月31日)では,「2つの擁護」から離れた一切の誤った言行を防止,糾正し,いかなる形式の「低級紅」(見え透いた称賛,追従)も「高級黒」(暗に行われる批判,風刺,皮肉)も許さず,党中央に対する面従腹背的,二面的な振る舞い,「偽りの忠誠」は断じて許さないとしている。

新疆ウイグル自治区の「再教育施設」新疆ウイグル自治区では,2017年に「過激主義除去条例」が施行されて以来,「再教育施設」と称する施設に「少数民族」が収容されていることが問題となっている。2019年に入り,公文書の流出,亡命者の告発などにより,その実態が徐々に明らかになってきた。11月16日にThe New York Timesが新疆ウイグル自治区の「内部文書」を暴露した記事を掲載し,政権内部の具体的な指示が明らかになった。

中国側はこれを捏造として批判したが,12月3日にはアメリカ下院がウイグル人権法案を圧倒的賛成多数で可決した(「対外関係」の項目を参照)。これに対し中国国務院新聞弁公室は9日,新疆の安定と発展状況に関する記者会見を開き,新疆ウイグル自治区人民政府主席のシェフラトゥ・ザクルが,アメリカを国際法違反の内政干渉であるとして批判するとともに,収容者の多くはすでに「教育」を終えたと述べ,問題の早期幕引きを図ろうとした。

深刻化する香港問題香港では3月以降,中央政府が支持する逃亡犯条例の改正が問題となった。3月と4月に2回行われた条例改正反対デモを受けて,親政府派の議員,政党関係者,学者からも政府案への代案を主張する声が高まった。これに対し中央政府は,王志民中央政府駐香港連絡弁公室(中連弁)主任を通じて香港政府の改正案を断固支持する姿勢を発信した。さらに5月21日には,中央港澳工作協調小組長の韓正副首相が北京で改正案支持の発言をした。しかし,抵抗運動が勢いづくのを抑えることはできず,さらに事務弁護士団体「香港律師会」はじめ保守的で政府寄りと見られる団体も改正案反対に回った。中央政府は影響力を有効に行使できないまま,6月9日,主催者側発表によれば返還後最多の103万人が参加する巨大デモの発生を招いた。

その後も中央政府は有効な対応策を打ち出せず,11月の香港区議会議員選挙に先立ち,11月4日に習近平国家主席が,6日に韓正副首相が,林鄭月娥行政長官と会見した。習近平は林鄭月娥と香港政府への支持を表明したが,同選挙では民主派が全体の85%以上の388議席を得る歴史的な大勝利を収め,親政府派は惨敗を喫した(詳細は「2019年の香港特別行政区」の章を参照)。

家畜伝染病「アフリカ豚熱」の流行家畜伝染病「アフリカ豚熱」の発生が,2018年8月に確認されて以来,わずか1年余りで中国全土に拡大,養豚農家を直撃した。病死した豚の死骸の不法投棄が各地で発生し,伝染防止のため大規模な殺処分が行われた。8月に行われた中国政府のサンプル調査によれば,飼育頭数は前年同期比で38.7%(1億頭以上)減少したとされる。

中国国務院は,7月3日に「アフリカ豚熱抑制工作強化に関する意見」を,9月10日に「豚肉生産安定化,産業構造の転換と高度化の促進に関する意見」を相次いで発表し,豚肉の供給力を持続的に強化し,豚肉の国内自給率を95%前後に維持するとした。さらに,種豚場と大規模養豚場に対する融資金利の優遇政策を2020年12月31日まで延長すること,「アフリカ豚熱」の影響が大きい主要供給地域にある農家に対し各地方財政から臨時の生産補助金を拠出することなどを盛り込んだ。しかし,地方政府のなかには豚の感染を認めようとせず,適正な補助金が支払われないケースも生じた。

ペスト,新型コロナウイルス感染症の流行11月12日,内モンゴル自治区出身とされる2人がペストに罹患し,北京で隔離されたことが衛生当局の発表で明らかになった。The New York Timesによると,中国疾病管理予防センター(CDC)が13日,ペスト拡大の可能性は「極めて低い」として,北京市民に落ち着くよう呼びかけたという。

遅くとも12月には,武漢で新型コロナウイルス感染症の流行が始まった。武漢市中心医院の若き眼科医,李文亮は,12月30日に華南海鮮卸売市場周辺でSARS(重症急性呼吸器症候群)の感染が発生したとの認識を中国版LINEの「微信」(WeChat)で発信し,のちに「デマ」を流した容疑で訓戒処分を受けた。武漢市当局は,2019年末の時点では告発を抑え込もうとしていたが,その後の感染の拡大により感染症の存在を認めざるをえなくなった。

(熊倉)

建国70周年を迎える2019年,中国経済は経済成長率の低迷と前年度来続く米中貿易摩擦を抱え,困難な幕開けとなった。2019年末に発表されたGDP成長率は6.1%で,すでに1992年以降の最低値になっている(図1)。国家目標(6.0~6.5%)のラインはクリアしたものの,国内外の予測機関による6.2~6.3%の基準を下回るものとなった。

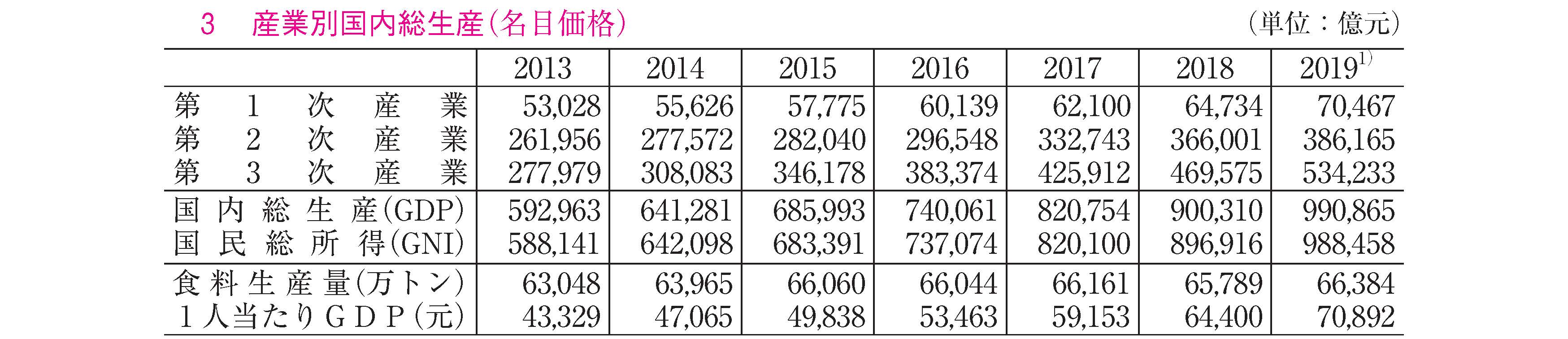

(出所)『中国統計年鑑 2019』,国家統計局ウェブサイト(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/)より作成。

中国経済はかつて2度,GDP成長率8%の大台死守が至上命題とされた。アジア通貨危機後の1998年とリーマンショック後の2009年のことである。ところが,2019年については数字に固執する議論はおおむねみられず,安定成長の軌道に乗っていることが重要だとの意見で国内外のエコノミストの見方は一致していた。国家統計局による2020年初の報告でも,2018年末の党中央政治局会議のなかで提起された2019年の経済運営方針であった「雇用,金融,貿易,外資,投資,景気見通し」の「6つの安定」は重要な進展をみたと報告された。

2019年のGDP成長率は,四半期毎のデータをみれば6.4%(第1四半期),6.2%(第2四半期),6.0%(第3,第4四半期)と期を追うごとに低下している。このようなGDP成長率の下落について国内でとくに争点となったのは,そのマクロ経済的な原因をどうみるかである。ひとつは近年の中国経済の低迷は一時的なものとみるものである。それは主に米中貿易摩擦による外部からの影響と国内経済の周期的な問題を要因とする。もうひとつの見方は,中国経済がすう勢的な下降局面に入っているとみる,より深刻なものである。このうち,政府関係者が最も危惧しているのは後者の見方,つまりGDP成長率が継続的な下降局面に入ったとの市場の悲観的な予測である。

年末の12月12日に閉会した中央経済工作会議では,中国経済は体制的問題,構造的問題,周期的問題が相互に重なり合った「三期叠加」(さんきじょうか)状態が依然続いていると指摘された。体制的問題とは,投資に過度に依存した経済発展パターンから消費主導の経済構造への移行期にあること,構造的問題とはそれに伴う経済構造改革の過程を示す。そして周期的問題とは,過去に実施された景気対策が効果を発揮するまでに一定の時間がかかることを指している。つまり,この3つの経済改革がいずれも途上にあるため,目下の中国経済が低迷しているというのである。これらの問題を改善するためには,経済改革を深化させるしかないとの判断が同会議でも示された。

財政政策:減税と政府支出の拡大年初に開かれた中央経済工作会議は引き続き経済改革を進めるべく,マクロ経済は景気循環の影響を平準化させる「逆周期的な調整」を強化し,積極的な財政政策と穏健な金融政策を引き続き実施し,事前調整・微調整を随時行い,全体的な需要を安定させるとした。

積極財政としては,減税と支出の拡大が併存した。政府は2019年にGDPの約2%に相当する大規模な企業向け減税政策を実施した。3月の全人代で発表された政府活動報告では,付加価値税率の引き下げ(製造業などで16%→13%,運輸業などで10%→9%),中小企業向けの企業所得税,付加価値税,資源税,都市土地使用税などの各種減税,年金など社会保障費の事業者負担率引き下げと公的負担率の引き上げの3つの施策が示され,これらの措置により企業の税と社会保障費負担を約2兆元軽減できるとした。

支出拡大刺激策としては,地方政府のインフラ投資を促進するため,地方債発行時期の前倒しがなされた。例年3月の全人代で承認される地方債の発行限度額を,1月の国務院常務会議で承認した。地方特別債の2019年の発行額は2兆1500億元で,前年より8000億元増額された。

個人向けの消費刺激策としては,自動車や家電に対する購入補助金が導入された。たとえば北京市は,テレビや冷蔵庫など15種類の家電について,北京市戸籍を持つ者と居住者を対象に,2月1日から3年間の時限措置として,販売価格の8~20%の補助金の支給を発表した。全人代では個人所得税の減税も議論された。

これらの減税措置は効果が期待された一方で,地方政府の予算はすでに減税前の税率を基に確定していたため,地方政府の収入を圧迫することになった。さらに,この減税措置のGDP引き上げへの貢献は限定的であったとみられている。なぜなら,企業減税は設備投資の拡大に寄与することで初めて,経済成長にプラスの効果を発揮するものだが,過剰設備と過剰債務を抱える中国企業にとって,減税がすぐさま設備投資の拡大にはつながらないからである。

長年,地方政府のインフラ投資は中国経済の高い成長率を支えてきた。しかし,沿海部では必要な投資は一巡し,残るはゴミ処理施設の建設などである。これらは従来の不動産開発投資などと異なり,大きな収益を生み出す性質のものではない。他方,内陸部では地方政府による不動産開発が一部まだ続けられているものの(後述),内陸省のGDP成長率はそれほど高くないのが現状である。

過去20年来,中国政府が公式に発表する財政赤字の対GDP比率は決して3%を超えなかった。中国政府内では,財政赤字の対GDP比率が3%を超えると財政リスクが大きいと考えられているが,2016年,2017年の2年間は例外的に赤字率が3%に設定された。2019年の財政赤字額は前年に比べ3800億元増となり,対GDP比率はレッドラインにかなり近い2.8%であった。

適度に自由な貨幣政策積極的な財政政策が主導する「逆周期的調整」は,当然ながら相応の貨幣政策なしには実現できない。中央経済工作会議は2019年の貨幣政策を,前年の「適度な緩和と緊縮」から,「柔軟で適度」に調整した。つまり,多くの対象間での動態的なバランスを取りつつも,政策の実施はスピーディーを旨とし,そのタイミングや内容は柔軟であることが目標とされた。

目下の貨幣政策の最大の制約要因は,上昇し続ける消費者物価指数(CPI)と下落し続ける生産者物価指数(PPI)である。2019年下期のCPIの上昇率は前年同期比3~4%の基準を突破したが,PPIは低位で推移し続けた。CPI上昇の背景は供給不足を原因とする個別の商品の価格上昇である。国内外の経済は低迷しており,賃金の上昇がみられないため,物価の継続的な上昇局面にはないと思われる。

中央銀行による2019年第3四半期の貨幣政策実施報告書では,中国の総供給はおおむねバランスがとれており,インフレやデフレが続く基盤はないとされた。

金融:サプライサイド構造改革の始動と民間金融への取り締まり強化2019年に始動したサプライサイド構造改革の一大目標は,貨幣政策をより実体経済のために貢献させることであった。サプライサイド構造改革のなかでは,伝統的には総量を決める政策であった貨幣政策を,その構造に踏み込んで積極的に作用させることで政策の有効性を高めることが目指された。

中央経済工作会議はこれまで常態化しているデフォルト(債務不履行)の解消を要求していたが,本年は「マクロなデフォルト率を基本的に安定したものに保つ」にとどめられた。マクロな景気低迷に配慮したものと思われる。

4月27日,中国人民銀行,中国銀行保険監督管理委員会,中国証券監督管理委員会,国家外貨管理局の4部門により「金融機関の資産管理業務を規範化するための指導意見」が発表され,近年存在感を増しているシャドーバンキングや,インターネット金融での非合法資金集め「P2P」(ピア・トゥー・ピア融資)などの民間金融への監督強化が実施された。政府は金融システムの安定化に向けて引き続きシャドーバンキングの取り締まりを強化したい考えだ。

2017年以来,貧困脱却,環境保護と並ぶ国の3大攻略目標のうちでも第1の目標に位置付けられてきた金融リスクの防止は,2019年末の中央政治局会議では初めて最後尾に回された。それに伴い,金融分野の管理監督の重心は実体経済へのサポートへと移った。なかでも,民間企業の融資が困難な問題をどう解決するかが重点とされた。たとえば債券市場において国営企業と民営企業の信用格差が深刻である。従来から公募の基金においては民営企業のリスクが嫌われ,国有企業が相対的に選択されやすく,民営企業の社債には投資が集まらない。そのため民営企業はシャドーバンキングなどを通じた資金調達に頼ることが多かった。シャドーバンキングの取り締まり強化は民営企業の資金調達をよりいっそう困難にしたとみられ,信用格付け機関,東宝金誠の統計によると2019年1~11月の間の民営企業への融資総額は前年同期比マイナス2500億元であった。

不動産市場:各都市に裁量を与え穏健な発展を目指す2019年は経済成長の低迷とともに,市場の不動産コントロール緩和への期待が高まった。ただ,実際には規制緩和の程度は市場の期待よりも低いものだったといわれている。不動産市場へのコントロール政策は2018年8月に住宅都市農村建設部より提起された「3つの安定」の方針に沿ったものである。「3つの安定」とは地価,住宅価格,市況の見通しの3つを指し,これらを安定させ,長期的かつ有効的にコントロールすることを目指す政策であり,これを都市ごとに施策することにより不動産市場の穏やかで健全な発展を促すことが提起された。「3つの安定」方針以来の不動産政策のスローガンは,「不動産は住むためのもので,投機の対象ではない」ということである。これは,従来の「5つの制限」(ローン,購入,販売,価格,販売者)に比べると比較的緩やかで,かつ都市ごとにある程度裁量を与えた施策である。

たとえば,天津,南京,三亜,仏山などの都市はいずれも各都市の産業誘致政策のニーズに合わせた人材や企業を誘致しやすいように不動産コントロール政策を緩和した。10月15日,天津,南京,三亜の3都市は不動産購入に関するハードルを緩和する政策を発表した。いずれも各都市の産業ニーズの大きい職種・技能の人材や招致したい産業の企業条件に合わせた不動産の条件緩和であった。11月29日,広東省仏山市が政策を発表し,仏山市で就労しており,大学学部卒以上の学歴または中等技能以上の職業資格を持つ人材を対象に,初めて購入する住宅に関して戸籍,個人税の納入実績,社会保障費の納入状況による制限を課さないとした。ただ,都市によっては不動産分野での緩和政策はまだ模索中のようで,12月には江蘇省張家口市が規制緩和の政策を出したものの,1日もたたずに取り消したような事例が複数あった。

ここ数年の不動産市場の開発は,とくに2016年9月の老朽化住宅地域の再開発(「棚戸区改造」)以降,内陸部の三,四線都市といわれる都市に集中しており,沿海部の一,二線都市では有効需要も抑制されている。サプライサイド構造改革によって一,二線都市などの人口流入地域では住宅用地,商業用地,インフラ設備用地を含む土地の供給を増やすことが望まれる。経済工作会議では土地の計画管理方式の改革にも言及されており,これまでの土地の収用,供給制度にも一定の改革が求められているとみられる。

製造業企業の経営悪化と消費形態の変化2019年の工業分野の減税規模は7000億元を超え,これは前年の工業企業収益の約12%に相当するものだった。それにもかかわらず,2019年の工業企業収益は前年同期比で2.9%下落した。このことが製造業の投資にもマイナスの影響を与えたとみられる。

ただし,企業の経営難にはサプライサイドの原因,つまり技術レベルの不足や米中貿易摩擦による企業の見通し不安などのほか,技術保護や企業融資の難しさとコストの高さなどの構造的な問題もある。これらはいずれも時間のかかる課題であり,政府は改革を深化することによって解決しようとしている。

たとえば,2018年に初めて販売台数の下落がみられた自動車(新車)は依然前年割れが続いている。景況感の悪化で消費が鈍っているうえ,不動産価格の上昇により家計に占める住宅ローン負担が増加し,消費者が自動車購入を控えているとみられている。

これにより,自動車メーカーの企業決算も悪化している。最大手の上海汽車集団のほか,日産自動車や本田技研工業と合弁を組む東風汽車集団,自主ブランド中心の吉利汽車も大幅減益だった。他方,ドイツのダイムラーなどと合弁を組む北京汽車だけはドイツ車,日本車と並び高級車の販売が伸びて増収となった。高級車販売の好調の裏には,タクシーやネット予約タクシーの車両需要があるといわれる。

小売市場では,8月27日,中国初進出となるアメリカの会員制スーパー大手のコストコ・ホールセールが上海市閔行区にオープンした。開店初日には開店と同時に買い物客が殺到し,入店待ちの行列が3キロメートルに達するなど大盛況だったという。

コストコの参入のみならず,小売業界は大変革のさなかにある。ネット通販などEコマース(EC)の普及に加え,近年はIT大手のアリババやテンセントがネットと実店舗を融合させた「ニューリテール」の食品スーパーを大量出店したこともあり,百貨店や総合スーパーなどの従来型の小売業態は市場シェアを奪われている。その象徴が1995年に中国に初進出したフランスの小売大手のカルフールである。カルフールは2015年から売り上げが低迷し,2019年6月,フランス本社が中国事業を売却することを決定した。売却先は中国の家電量販大手,蘇寧易購集団で,売却額はわずか60億元だった。カルフールと並ぶ外資系大型スーパーのウォルマートも苦戦を強いられ,店舗閉鎖が相次いでいる。

近年,中国経済の動向にとって個人消費の重要性は高まっているといわれる。商務部統計によれば,2019年上半期の小売総額は前年同期比8.4%増だったが,うちEC小売額は同21.6%増で全体の19.6%を占めるまでに拡大している。

米中貿易摩擦保護主義的な貿易政策の推進を掲げるトランプ米大統領が2018年3月以降3段階に分けて発動した総額2500億ドル相当の中国製品に対する制裁関税をめぐり,米中間で報復関税の応酬が続いた。

2019年5月にトランプ大統領が第3弾の税率を既発表の10%から25%に引き上げると発表,8月にまたも突如,第4弾の制裁を発表した。そしてアメリカは9月1日に家電や衣料品など消費財を中心に1100億ドル相当の中国製品に15%の追加関税を発動した。半導体メモリーやテレビなどの家電関連品のほか,衣服や靴,時計など計3234品目が対象となった。他方で第4弾のうちスマートフォンやノートパソコン,玩具など計1600億ドル分は年末商戦に配慮して先送りされ,12月15日から同じ15%の追加関税を課すことを発表した。第4弾までに,アメリカ側は中国からのほとんどの輸入品(レアアースなどは例外)を制裁関税の対象としている。

中国側も8月23日,アメリカによる制裁関税第4弾への報復として,アメリカからの輸入品約750億ドル相当に対し,9月1日から最大10%の追加関税を課すことを明らかにし,実際に9月1日に即時報復として原油や大豆など農産品1717品目の関税率を10%引き上げた。中国政府は2回に分けて計750億ドル分のアメリカ製品に5~10%の追加関税を課す計画で,これに加えて12月15日に自動車をはじめとする輸入品の関税を引き上げることを発表し,対米輸入品のほぼすべてについて関税を引き上げることとなった。

この局面に変化が生まれたのは,10月に再開された米中貿易協議でのことである。トランプ大統領はアメリカ側が10月1日に予定していた2500億ドル相当の中国製品に対する25~30%の追加関税を10月15日に延期することを発表した。その理由は,トランプ大統領自身が劉鶴副首相の要請や中国が10月1日に建国70周年を祝うことを踏まえた「善意の意思表示」だと説明している。この延期はさらに,10月11日にホワイトハウスで開かれたトランプ大統領と劉鶴副首相との会談を受けて先送りされることとなった。この会談で米中は「第1段階の合意」と称する重要な合意に達したとされる。これは農産品と為替,知的財産権などの特定の分野に関する暫定合意であった。

米中両政府はこの後,12月13日に正式に第1段階の合意に達し,12月15日には,中国政府も同日からアメリカ製品を対象に予定していた追加関税の発動を当面見合わせると発表した。自動車や自動車部品を対象に同日から復活する予定だった最大25%の上乗せ関税も見合わせられることになった。

米中両国が相互に新たな制裁関税の発動を見送ったことで,貿易戦争の激化にはひとまず歯止めがかかったとみられる。しかし,これが米中間での正式な合意につながるかどうかは,これ以降の経過を見守らなければならない。

第5世代移動通信システム(5G)と華為技術(ファーウェイ)の躍進中国政府は2015年に発表した「メイド・イン・チャイナ2025」のなかで,次世代情報通信技術,5Gの開発を戦略目標として掲げている。その計画に従い,2015~2017年にかけて技術開発,2018年には試験運用と基地局ネットワークの建設に着手した。2019年に入って国内の3大通信キャリア,中国移動(チャイナモバイル),中国聯通(チャイナユニコム),中国電信(チャイナテレコム)とファーウェイなど端末ベンダーに対するライセンス供与を行い,当初予定した2020年を2カ月前倒しして,11月に本格運用にこぎつけたのである。

11月1日に,中国で初めての5G通信の実用化が始まった。当初5Gスマートフォンが使用できるのは,大都市を中心とする国内50都市に限定されていた。それにもかかわらず,10月の国慶節休暇中に900万人の予約があり,好調な滑り出しであった。料金プランは中国移動の場合,データ通信利用料30ギガバイトで月128元のパッケージから,同150ギガバイトで月398元のパッケージまである。

インターネット技術で世界に情報革命を起こしたアメリカにとっては,中国の5G分野の目覚ましい拡大は自らのIT覇権を脅かす脅威となっている。トランプ政権は10月に新たに28の中国企業と政府機関を輸出管理対象企業リスト(エンティティー・リスト(EL))に加えた。リストのなかには,世界最大クラスのビデオ監視機器メーカーであるダーファ,HIKVISION,AIスタートアップのSense Time,そのほか顔認識,音声認識やナノテクノロジーなど,中国の最先端のハイテク企業が含まれており,ファーウェイ,中興通訊もこのリストに入っている。ハイテク企業をターゲットとするアメリカの輸出規制の背景には,5Gの実用化で先行し,国内外への技術普及を進めている中国へのアメリカ政府の強い危機感があるとみられている。

ところで,アメリカの経済制裁にもかかわらず,ファーウェイの業績は好調である。ファーウェイの2019年第1~3四半期の売り上げは前年同期比27%増の6110億元,利益率は8.7%であった。ただし,アメリカの制裁の影響もあり,海外でのスマートフォン販売額は低下している。ファーウェイのスマートフォン販売は50%増の5900万台に上り,世界のスマートフォンシェアの17%を占めて第2位に躍り出た。なお,サムスン電子が1位(21%),アップルが3位(12%)である。他方で5G関連の通信機器の販売は堅調で,すでに海外60社以上の通信キャリアとの間で5G接続システムの販売契約を締結していると報道されている。ポルトガル,スペイン,ドイツ,メキシコはすでにファーウェイの5G通信機器の導入を認めている。

5G関連設備の販売件数は第2四半期にはアメリカの制裁リスト入りで大幅に減速し,5Gの契約件数は6件,基地局設備販売件数は3万基に落ち込んだものの,イギリスが5Gの商業運用を開始するにあたり,ファーウェイ製品を排除しないことを明らかにした。5Gネットワークの構築にとってファーウェイ製品のコスト低減に対する貢献が大きいことがうかがわれる。ファーウェイにとって中心事業である通信機器の最大の売り先は自国と周辺のアジア諸国,そして中南米と欧州からアフリカであって,北米向け販売のシェアは数パーセントにすぎないという。

ゴミの分別処理義務化へ増え続けるゴミ処理問題が深刻になっている。2018年に中国が廃プラスチックを含む24種類のリサイクル用廃棄物の輸入を禁止したことに続き,2019年7月からは上海市で生活ゴミ全般を含む上海市生活ゴミ管理条例が実施されている。国内で初めて,生活ゴミの分別を住民と企業に義務化する措置である。分別基準を満たしていない場合の罰金も個人は一律200元,企業は最大5万元と,それぞれ規定されている。北京市でも11月27日,北京市生活ゴミ管理条例の修正案が議会で採択され,12月18日に公布された。これにより,2020年5月1日から生活ゴミの分別を住民に義務化することとなった。国務院は2020年末までに,全国46の重点都市すべてで生活ゴミの分別義務化を実施するとしている。

北京市では2012年から北京市生活ゴミ管理条例が実施されている。これは国内で最初のゴミ処理方法に関する地方法制だった。しかし住民にゴミの分別を義務化するものではなく,市中のゴミは従来基本的に分別することなく出されていた。実際には市中のゴミのなかから,廃品回収業者が段ボール古紙,ビン,缶,ペットボトルなどを収集し,換金する以外のすべての生活ゴミは一括してゴミ処理場に回されていた。この方式では排出されるゴミの総量が多く,ゴミの埋め立てはもちろん,処理場までの運搬も間に合わない状況が社会問題となっていた。先にゴミ分別の義務化が実施されている上海では,7月1日の実施後2カ月経った8月末時点で生ゴミとして廃棄されるゴミの量が1日9200トン,前年末と比べ130%の増となった。

また,ゴミ分別の義務化への対応として,生ゴミを除いた乾燥ゴミのなかからリサイクル可能品を分別する工程は,日本のように住民それぞれが行う方法のほか,分別業者にまとめて売却し,業者が分別するというビジネス方式も増えている。

ゴミ分別の方法を決めるために,重要なのは最後のゴミ処理工程である。ゴミの最終処理の多くを埋め立てに頼っていた中国において,最終処理を燃焼とするという結論が出たのは第12次5カ年計画(2011~2015年)のなかでのことであり,北京市は2018年に初めて,生活ゴミに占める燃焼ゴミの割合が半分を超えた。生ゴミの分別が進んだ上海では,10月末時点で生ゴミの排出量が前年末比2倍に増え,1日8710トンになった。同時に生ゴミ以外の乾燥ゴミの分量は33%減少した。燃焼ゴミに占める水分が減ることで燃焼時のエネルギー効率が上がり,ゴミ燃焼による発電効率が上がっている。他方で急増した生ゴミの堆肥化処理が追い付かない問題も指摘されている。

(山口)

米中貿易摩擦は6月末の米中首脳会談で一時休戦の合意がなされたが,8月1日,トランプ米大統領は制裁関税「第4弾」を発動すると表明し,9月1日にその一部が実行され,中国は報復措置をとった。その後の交渉で,「第4弾」の完全な実施は見送られたが,争点の根本的な解消には至っていない(詳細は「経済」の項を参照)。

米中貿易摩擦がこのように長期化したことで,米中間に横たわる政治,安全保障の問題にも深刻な影響が及んだ。すでに2018年から,米中対立は単に経済分野にとどまらず,実質的には新疆ウイグル自治区の「再教育施設」の問題,台湾問題などにも波及していた。2019年に入り香港問題が加わり,対立のいっそうの先鋭化,また政治化が進行した。

香港問題に関しては,逃亡犯条例の改正反対デモの拡大,事態の深刻化を受け,アメリカ議会は「香港人権・民主主義法案」(香港人権民主法案)を審議,11月19,20日に上下両院において圧倒的な賛成多数で可決した。11月27日,トランプ米大統領が同法に署名し,成立した。中国はこれを「内政干渉」として反発,報復措置をとることを発表するなど,対立がいっそう加熱した(詳細は「2019年の香港特別行政区」の章を参照)。

それから間もない12月3日,アメリカ下院がトランプ政権に対し新疆ウイグル自治区における人権問題に関し強い姿勢を求める「2019年ウイグル人権政策法案」を,圧倒的な賛成多数で可決した(上院では9月11日に可決)。これに対し,中国外交部は4日に声明を発表し,同法を「内政干渉」として断固反対の姿勢を示した。

ウイグル問題に関しては,7月にも22カ国(日本を含む)が中国の新疆政策を批判する声明を発表したのに対し,中国に友好的な37カ国が共同で中国を支持する声明を出し,緊張が高まることがあった。国際社会のなかには中国を支持し,ウイグル問題で沈黙を守る国も多く,中国はそうした国の存在を活用し,アメリカに対抗しようとしている。

「一帯一路」構想の推進,人類運命共同体「一帯一路」構想はこれまでも主に欧米諸国から,いわゆる「債務の罠」,「新植民地主義」といった批判を受けてきたが,米中対立の激化を受けて,その批判のトーンが強まっている。そうしたなか,4月25日から27日にかけて第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムが開催された。習近平国家主席は演説で,質の高い発展,持続可能性の確保などを強調した。その背景には,「債務の罠」などの懸念を払拭し,「一帯一路」構想のイメージの改善,向上を図るねらいがあると考えられる。なお,同フォーラムには38カ国の首脳級を含む150余りの国や92の国際機関から6000人余りが参加し,29カ国の首脳級を含む130余りの国や70余りの国際機関から約1500人が出席した1回目の同フォーラム(2017年)と比べ,規模が大きく拡大した。

同ハイレベルフォーラムに先駆けて,欧州を訪問した習国家主席は3月23日,コンテ伊首相との間で「一帯一路」関連のプロジェクトに関する覚書に署名した。これはG7で初となる覚書の締結となり,「一帯一路」に厳しい見方が強まるなか,習近平政権にとっては大きな弾みとなった。さらに4月1日には,アーダーン・ニュージーランド首相が習国家主席と会見し,「一帯一路」への支持を改めて表明した。中国は対米関係が複雑化するなか,イタリア,ニュージーランドなど,一部の西側諸国,太平洋諸国と関係を強化し,状況を打開しようとしている。

「一帯一路」構想に関連し,中国の世界への貢献,アメリカの一国主義に対する批判といった文脈で,中国政府は多国間貿易体制の擁護,人類運命共同体の構築を表明している。10月の4中全会の決定には,「独立自主の平和外交政策を堅持,整備し,人類運命共同体の構築を推進する」という項目があり,「一帯一路」の共同建設の推進と多国間貿易体制の擁護が明記された。

さらに11月5日から10日にかけて,上海で第2回中国国際輸入博覧会が開催された。5日の開幕式では,第1回と同じく習近平国家主席が自ら演説を行い,(1)市場開放の拡大,(2)開放の枠組みの整備,(3)ビジネス環境の最適化,(4)多国間・二国間協力の深化,(5)「一帯一路」共同建設の促進の5項目に取り組んでいくと主張した。そして,「一帯一路」建設を通じて多国間貿易体制を維持・発展させることが人類全体の利益につながることが示された。この主張には,アメリカの一国主義より中国が掲げる人類運命共同体が優れているという意味合いがある。なお,同博覧会における主催者側発表の成約見込額は711億3000万ドルと,前年の第1回に比べ23%増加した。

パートナーシップ関係の発展米中対立の加熱に伴い,中国は諸外国との関係強化を進めている。そのあらわれが前述の「一帯一路」構想であり,またパートナーシップ関係の発展である。10月の4中全会の決定にも「グローバルなパートナーシップを積極的に発展させ,グローバルな戦略の安定を擁護する」とある。

こうしたパートナーシップ関係は,「一帯一路」沿線に位置し,中国に対し友好的とされる旧ソ連諸国,東欧諸国との間で相次いで更新された。6月5日,「中ロ新時代全面的戦略協力パートナーシップ」が中ロ首脳によって署名された。6月13日にはキルギス共和国との間で,16日にはタジキスタンとの間で,「全面的戦略パートナーシップのさらなる深化に関する共同声明」が打ち出された。7月3日にはブルガリアとの間で,「戦略パートナーシップ確立に関する共同声明」が発表された。9月11日には,中国・カザフスタンの共同声明が発出され,「中国・カザフスタンの永遠の全面的戦略パートナーシップを発展させる」という文言が盛り込まれた。

そのほかにも,前述のとおりG7で初となる「一帯一路」覚書を締結したイタリアとの間で3月23日,「全面的戦略パートナーシップ強化に関する共同コミュニケ」が発表された。7月23日にはアラブ首長国連邦との間で,11月11日にはギリシャとの間で,「全面的戦略パートナーシップ強化に関する共同声明」が発表されている。とくに後者は習近平国家主席の訪問に際し発表されたものである。この訪問で習近平国家主席はピレウス港を視察しており,「一帯一路」に関連してギリシャとの関係を強化するねらいをうかがわせた。

中ロ関係の緊密化米中対立の激化を一因として,中国はロシアとの連携をいっそう強化した。6月5日,習近平国家主席が国交樹立70周年を記念してロシアを訪問し,上述の「中ロ新時代全面的戦略協力パートナーシップ発展に関する共同声明」を発表した。安全保障の面では,7月23日,中ロ両国の空軍が日本海と東シナ海の上空で初の「合同長距離パトロール」を実施した。エネルギー分野では,12月2日,パイプライン「シベリアの力」による中国へのガス供給が開始され,中ロ間の協力関係がさまざまな面で強められた。こうした動きを主導しているのは,ほかならぬ習近平国家主席とプーチン大統領であり,2人は頻繁に首脳会談を開催し「中ロ蜜月」を演出している。上述のパイプライン「シベリアの力」の開通式にも2人はテレビ会議形式で参加した。

ウイグル問題でもロシアは中国と共同歩調をとっている。7月に37カ国が共同で中国の新疆政策を支持する声明を出した際には,ロシアも中国を支持する側に名を連ねた。中ロ両国には,アメリカの「覇権」に対する警戒心が根強く存在するうえ,民主主義,人権問題などに関して,アメリカが「内政干渉」を行うことに対する反感もある。このような背景があり,中ロ両国はアメリカに対し「共闘」している面がある。もっとも,ロシア国内にはタタール人など,ウイグル人と同じテュルク系の民族も多く居住しており,ウイグル問題をめぐって異論が見られる。またロシアは,一方では中国に協力しつつも,他方ではドイツなど一部の欧米諸国と関係改善を進めており,そうしたロシアを中国は繋ぎ止める必要が生じている。

中朝関係の復調中国はロシアだけでなく北朝鮮との関係強化を図り,関与を強めている。中朝関係は2018年に金正恩朝鮮労働党委員長が3回訪中して以来,復調に向かっていたが,2019年に入り,改善の傾向がますます強まった。1月8日,金正恩は北京市を訪問,習近平国家主席と会談を行った。6月20日には,中国の最高指導者としては14年ぶりに,習近平自ら北朝鮮を訪問し,金正恩と首脳会談を行った。訪朝に先立ち北朝鮮メディアへ寄稿した文章のなかで習近平は,中朝には「偉大な友情」「共通の理想」があるとし,国際情勢がいかに目まぐるしく変化しようとも党と政府の同志的関係や両国の友好協力関係を打ち固め発展させていくという立場を堅持することに変わりないと述べた。

20日の首脳会談では,習近平は「中国側は朝鮮側が自身の合理的な安全と発展に関する懸念を解決するため,力の及ぶ限りの手助けを提供したいと考えている」と発言,関与の姿勢を明らかにした。もっとも,中国は国連安保理制裁を順守する姿勢を基本的に崩しておらず,北朝鮮の中国への不信は根本的には解消されていない。

改善傾向にある日中関係日中関係は引き続き改善基調で推移した。「日中ハイレベル政治対話」が1年に2回開催された(5月に第6回,12月に第7回)。「日中ハイレベル経済対話」(第5回)も4月に北京で開催され,日本産牛肉輸出再開に向け実質合意した。

6月27日には,G20大阪サミットに合わせ日本訪問中の習近平国家主席と安倍首相との間で日中首脳会談および夕食会が開催された。10月23日には王岐山国家副主席が,11月25日には王毅外相がそれぞれ東京を訪れ,安倍首相と会見した。12月23日から25日にかけて成都で開催された第8回日中韓サミットに安倍首相が出席した際には,李克強首相が安倍首相を手厚くもてなし,「日中友好」を演出した。中国にはアメリカの同盟国である日本に接近することで,アメリカによる中国封じ込めを阻止する思惑があると見られ,習近平国家主席の国賓訪日実現に全力を挙げた。

そうした中国政府の姿勢に支えられ,中国国民の日本に対する印象は大きく改善したが,日本では中国への印象が悪いままである。日本の民間非営利団体「言論NPO」の共同世論調査の発表(2019年10月)によれば,相手国に「良くない印象」「どちらかといえば良くない印象」を持つ中国人は52.7%に減少した一方,日本人は84.7%と依然として高止まりしている。その背景のひとつとして,日本の民間人,日本の大学に勤務する中国人研究者らが中国で理由不明のまま拘束されていることが挙げられる。秋には日本人研究者が中国で拘束される事件が発生し(11月に解放され無事帰国),日本国民の対中認識は一向に改善しないまま,年末に至った。こうした日中間の相互認識の非対称性は,中国が日本に接近するうえでのひとつの課題となっている。

(熊倉)

国内政治では,習近平政権の改革と集権化が着々と進められている一方,集権化が,国内の一部で批判や消極的な反発を招いているのも事実である。政権に批判的な知識人を処分しても,また政権内部で取り締まりを強化しても,提起された問題意識はすでに広く拡散している。それに加えて,疫病の流行が社会不安を招いている。2019年末以降,新型コロナウイルス感染症の蔓延によって,中国政治にも新しい局面が現出しつつある。国民の社会生活が危機にさらされるなか,政権が民心をどのように掌握するかが焦点となるだろう。

経済面では,年末の中央経済工作会議では2020年も各種の経済政策により,引き続き穏やかで緩やかな経済環境のメッセージを発信するという経済目標が示された。同時に,重大な政策を発表または変更する際にはその影響に十分に注意を払うこと,そして3つの問題(構造的,体制的,周期的問題)の重なりの影響に注意することも提起された。この政府の見解に対しては,内外の研究者も3つの問題それぞれについてよりいっそうの改革を進めることが重要だとの見方で一致している。当分解決が見込めそうにない米中貿易摩擦に加え,新型コロナウイルスの感染拡大による内外の経済へのマイナスの影響が計り知れない。前年にも増して厳しい経済環境のなか,2020年も中国経済は着実な経済運営を模索することになるだろう。

対外関係においては,米中対立が全面化の様相を呈している。貿易摩擦,台湾問題,香港問題,ウイグル問題などに加え,新型コロナウイルス感染症の世界的流行の責任という新たな火種も加わり,緊張が高まることが考えられる。こうした情勢のなか,中国は新型コロナウイルス感染拡大の被害が甚大な国への支援を行い,責任論をかわしつつ,多国間貿易体制の擁護,人類運命共同体の構築を掲げ,これまで以上にアメリカの一国主義への批判を強めることになろう。中国はまた,「一帯一路」構想の推進,パートナーシップ関係の発展を通じて,アメリカの同盟関係の切り崩しを今以上に進める可能性がある。日本に対しても友好ムードを演出し,関係改善を進めることが予想される。

(熊倉:新領域研究センター)(山口:新領域研究センター)

| 1月 | |

| 4日 | 中央軍事委員会軍事工作会議。 |

| 7日 | 党中央政治局常務委員会会議。全人代常務委員会,国務院,全国政治協商会議等,各機関の工作報告。 |

| 7日 | 金正恩朝鮮労働党委員長,訪中(~10日)。 |

| 8日 | 習近平国家主席,金委員長と会談。 |

| 14日 | 国務院第2回全体会議。「政府活動報告」を討論し,当面の経済政策を検討。 |

| 22日 | 中央軍事委員会,老幹部を慰問。 |

| 23日 | 中央全面深化改革委員会第6回会議。 |

| 23日 | 世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)に王岐山国家副主席が出席。 |

| 24日 | 党中央,国務院,「河北雄安新区の全面的な深化に向けた改革と開放拡大を支援することに関する指導意見」を発表。 |

| 25日 | 党中央政治局会議,「党政領導幹部選抜任用工作条例」等を審議。 |

| 28日 | 習国家主席,汪洋全国政協主席,韓正副首相,春節を前に党外人士と面会。 |

| 31日 | 劉鶴副首相,訪問中のアメリカでトランプ米大統領と会見。 |

| 2月 | |

| 1日 | 習国家主席,韓正副首相,春節を前に基層幹部を訪問。 |

| 3日 | 党中央,国務院,春節団拝会開催。 |

| 15日 | 習国家主席,来訪中のライトハイザー米通商代表とムニューシン米財務長官と会談。 |

| 18日 | 国務院,「広東・香港・マカオ大湾区発展計画綱要」を発表。 |

| 18日 | 栗戦書全人代常務委員会委員長,日本参議院代表団と会見。 |

| 22日 | 党中央政治局会議,「2018年中央巡視工作領導小組重点工作状況報告」等を審議。 |

| 25日 | 第2回中央全面依法治国委員会会議。 |

| 3月 | |

| 3日 | 中国人民政治協商会議(政協)第13期全国委員会第2回会議(~13日)。 |

| 5日 | 第13期全人代第2回会議(~15日),李克強首相が政府工作報告を行う。2019年の実質GDP成長率目標を6.0~6.5%に設定。 |

| 17日 | 党中央,改正「党政領導幹部選抜任用工作条例」を発表。「2つの擁護」が盛り込まれる。 |

| 19日 | 中央全面深化改革委員会第7回会議。 |

| 21日 | 習国家主席,イタリア,モナコ,フランスを歴訪(~27日)。 |

| 22日 | 習国家主席,マッタレッラ伊大統領と会談。 |

| 23日 | 習国家主席とコンテ伊首相,「一帯一路」関連のプロジェクトに関する覚書に署名。G7で初の覚書締結。 |

| 25日 | 習国家主席,マクロン仏大統領と会談。 |

| 25日 | 中仏グローバルガバナンスフォーラム(~26日)。 |

| 26日 | ボアオ・アジア・フォーラム(~29日)。日本からは福田元首相が出席。 |

| 26日 | 体制批判を行った許章潤・清華大学教授の停職処分が明らかに。 |

| 27日 | 李首相,潘基文ボアオ・アジア・フォーラム理事長らと会見。 |

| 28日 | 党中央,「中央・国家機関の党建設の強化・改善に関する意見」を発表。 |

| 29日 | 李首相,ボアオ・アジア・フォーラムの基調演説でさらなる対外開放推進を表明。 |

| 29日 | 党中央政治局会議,「党組工作条例」「党員教育管理工作条例」を審議。 |

| 4月 | |

| 1日 | 習国家主席,来訪中のアーダーン・ニュージーランド首相と会見。 |

| 2日 | 全国民政会議,習国家主席が民政工作に対する重要指示。 |

| 8日 | 李首相,ベルギー,クロアチア訪問(~13日)。 |

| 9日 | 李首相,第21回中国EU首脳会議に出席(ブリュッセル)。 |

| 12日 | 李首相,中国・中東欧諸国首脳会議(16+1)に出席(ドブロヴニク)。 |

| 14日 | 第5回日中ハイレベル経済対話。 |

| 15日 | 習国家主席,重慶市を視察(~17日)。 |

| 19日 | 党中央政治局会議,当面の経済工作を分析,「党宣伝工作条例」を審議。 |

| 22日 | 中央財経委員会第4次会議。 |

| 23日 | 中国海軍創設70周年。習国家主席,国際観艦式を観閲(青島)。 |

| 25日 | 第2回「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム(~27日)。習国家主席は質の高い発展,持続可能性の確保を強調。また,各国首脳および自民党二階幹事長らと会見。 |

| 5月 | |

| 10日 | アメリカ,対中関税引き上げ(第3弾の税率を既発表の10%から25%に)。 |

| 13日 | 国務院,対米関税引き上げを発表。 |

| 14日 | 党中央政治局会議,「長江デルタ区域一体化発展計画綱要」を審議。 |

| 15日 | アジア文明対話大会,開幕式で習国家主席が基調講演。 |

| 20日 | 習国家主席,江西省を視察(~22日)。 |

| 21日 | 許章潤・清華大学教授の停職処分に対し,日本の学識者や報道関係者らが処分撤回を求める声明を清華大学に送付。 |

| 28日 | 党中央,「幹部選抜任用工作監督検査及び責任追及方法」を発表。 |

| 29日 | 中央全面深化改革委員会第8回会議。 |

| 31日 | 「初心を忘れず,使命を胸に刻む」をテーマとする教育工作会議。 |

| 6月 | |

| 5日 | 習国家主席,国交樹立70周年を記念しロシアを訪問(~8日)。 |

| 5日 | 中ロ,「新時代全面的戦略協力パートナーシップ発展に関する共同声明」発表。 |

| 7日 | 習国家主席,第23回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに出席。 |

| 12日 | 習国家主席,クルグズスタン(キルギス),タジキスタン訪問(~16日)。 |

| 14日 | 習国家主席,上海協力機構第19回首脳会議に出席(ビシュケク)。 |

| 14日 | 中・ロ・モンゴル3カ国元首第5回会合(ビシュケク)。 |

| 15日 | 習国家主席,アジア相互協力信頼醸成措置会議(CICA)第5回サミットに出席(ドゥシャンベ)。 |

| 20日 | 習国家主席,北朝鮮を訪問(~21日)。金正恩委員長と会談。 |

| 24日 | 党中央政治局会議,「党機構編制工作条例」「党農村工作条例」を審議。 |

| 27日 | 習国家主席,訪日(~29日)。 |

| 27日 | 習国家主席,安倍首相と会見。 |

| 28日 | 習国家主席,G20大阪サミット出席。 |

| 29日 | 習国家主席,トランプ米大統領と会合。 |

| 7月 | |

| 3日 | 国務院,「アフリカ豚熱抑制工作強化に関する意見」を発表。 |

| 5日 | 党・国家機構の改革深化に関する総括会議。 |

| 9日 | 中央・国家機関の党建設工作会議。 |

| 15日 | 習国家主席,内モンゴル自治区を視察し,「初心を忘れず,使命を胸に刻む」をテーマとする教育工作を展開(~16日)。 |

| 21日 | 国務院新聞弁公室,「新疆のいくつかの歴史問題」と題する白書を発表。 |

| 22日 | 李鵬元首相死去。 |

| 23日 | 中ロ空軍,日本海と東シナ海の上空で初の「合同長距離パトロール」を実施。 |

| 24日 | 中央全面深化改革委員会第9回会議。 |

| 24日 | 国務院,2019年版の国防白書『新時代の中国の国防』を発表。 |

| 26日 | 習国家主席,全国退役軍人工作会議の代表と会見。 |

| 30日 | 党中央政治局会議,「党問責条例」「19期第3回巡視状況総合報告」等を審議。 |

| 31日 | 軍幹部10人,上将に任命。 |

| 8月 | |

| 15日 | 党中央,党機構編制工作条例発表。 |

| 19日 | 習国家主席,甘粛省を視察(~22日)。 |

| 23日 | 国務院,対米報復関税を発表。 |

| 26日 | 中央財経委員会第5次会議。 |

| 26日 | 天則経済研究所,閉鎖を発表。 |

| 30日 | 党中央政治局会議,「党内法規制定条例」等を審議,4中全会の10月開催を決定。 |

| 9月 | |

| 1日 | 党中央,党農村工作条例を発表。 |

| 1日 | アメリカが制裁関税「第4弾」を発動,中国は報復として農産品などの関税率を10%引き上げ。 |

| 6日 | 習国家主席,来訪中のメルケル独首相と会見。 |

| 10日 | アリババ創業者のジャック・マー会長退任。 |

| 10日 | 国務院,「豚肉生産安定化,産業構造の転換と高度化の促進に関する意見」を発表。 |

| 10日 | 中央全面深化改革委員会第10回会議。 |

| 11日 | 習国家主席,賀一誠次期マカオ行政長官と会見。 |

| 11日 | 習国家主席,来訪中のトカエフ・カザフスタン大統領と会談。 |

| 18日 | 習国家主席,黄河流域の生態系保護と質の高い発展に関する座談会(鄭州)を主催,重要演説。 |

| 20日 | 中国人民政治協商会議成立70周年大会。 |

| 21日 | 王毅外相とソロモン諸島のマネレ外務・貿易相,国交樹立の共同声明に署名。 |

| 24日 | 党中央政治局会議,「新時代愛国主義教育実施綱要」「党校(行政学院)工作条例」を審議。 |

| 25日 | 北京大興国際空港の正式開港。 |

| 27日 | 全国民族団結進歩表彰大会。 |

| 27日 | 王毅外相とキリバスのマーマウ大統領,国交樹立の共同声明に署名。 |

| 29日 | 建国70周年に際し,国家勲章,国家栄誉賞号授与式を挙行。 |

| 10月 | |

| 1日 | 天安門広場で建国70周年軍事パレード。習国家主席のほか,江沢民,胡錦濤らが出席。 |

| 11日 | 習国家主席,インド,ネパールを訪問(~13日),モディ印首相と非公式会見(チェンナイ)。 |

| 18日 | 第7回世界軍人運動会開催(武漢,~27日)。 |

| 23日 | 安倍首相,王岐山国家副主席と会見。 |

| 24日 | 党中央政治局会議。 |

| 28日 | 中国共産党第19期中央委員会第4回全体会議(~31日)。 |

| 11月 | |

| 2日 | 習国家主席,上海市を視察。 |

| 3日 | 李首相,第22回中国・東南アジア諸国連合(10+1)首脳会議に出席。 |

| 4日 | 李首相,第14回東アジアサミットと第4回東アジア地域包括的経済連携(RCEP)閣僚会合に出席,また安倍首相,オブライエン米大統領補佐官らと会見(タイ)。 |

| 5日 | 第2回中国国際輸入博覧会(~10日)。 |

| 6日 | 習国家主席,中国を訪問中のマクロン仏大統領と会談。 |

| 7日 | 2019日中海洋対話会(海口)。 |

| 10日 | 習国家主席,ギリシャ,ブラジル訪問(~15日)。 |

| 11日 | 習国家主席,ピレウス港事業を視察。 |

| 11日 | 中国・ギリシャ,「全面的戦略パートナーシップ強化に関する共同声明」発表。 |

| 11日 | 独身の日。宅配取り扱い件数,記録更新。 |

| 12日 | 北京でペスト罹患者隔離の報道。 |

| 14日 | 第11回BRICS首脳会合(ブラジリア)。習国家主席,重要演説。 |

| 14日 | 李首相,江西省を視察(~15日)。記録的干ばつで対策指示。 |

| 15日 | 拘束されていた北海道大学教授解放,無事に帰国。 |

| 16日 | The New York Timesが新疆ウイグル自治区の内部文書を暴露した記事を掲載。 |

| 20日 | イノベーション経済フォーラム。習国家主席ほか,川口元外相らが出席(~22日)。 |

| 21日 | 世銀などと第4回「1+6」円卓対話。 |

| 22日 | G20愛知・名古屋外務大臣会合(~23日),王毅外相が出席。 |

| 23日 | オーストラリアにて自称中国スパイの王立強が亡命申請したことが話題に。 |

| 25日 | 訪日中の王毅外相,安倍首相と会見,茂木外相と会談。 |

| 25日 | 日中ハイレベル人文交流協議メカニズム第1回会議。 |

| 27日 | トランプ米大統領,香港人権・民主主義法に署名,同法が成立。 |

| 28日 | 中国外交部,アメリカの香港人権・民主主義法を「内政干渉」として反発する声明。 |

| 28日 | 党中央,国務院,「貿易の質の高い発展推進に関する指導意見」を発表。 |

| 28日 | 広東省茂名市で住民と警官隊が衝突(~29日)。 |

| 29日 | 党中央政治局会議,「党と国家機関基層組織工作条例」などを審議。 |

| 12月 | |

| 1日 | 2019従都国際フォーラム(広州)。 |

| 2日 | 「シベリアの力」による中国へのガス供給,運用開始。 |

| 2日 | 党中央,国務院,「長江デルタ区域一体化発展計画綱要」を発表。 |

| 3日 | アメリカ下院,ウイグル人権法案を可決。 |

| 4日 | 中ロ第15回戦略安全保障協議。 |

| 5日 | 文在寅・韓国大統領,王毅外相と会見(ソウル)。 |

| 6日 | 党中央政治局会議。2020年の経済運営,党風・廉潔政治建設,反腐敗への取り組みなどを検討。 |

| 9日 | 国務院新聞(報道)弁公室,新疆の安定・発展状況に関する記者会見を開く。 |

| 10日 | 中央経済工作会議(~12日),習国家主席・李首相重要演説。 |

| 12日 | 軍幹部7人,上将に任命。 |

| 13日 | 米中が第1段階の貿易交渉で合意。 |

| 16日 | 習国家主席,林鄭月娥香港行政長官と会見。 |

| 17日 | 王毅外相,第53回ミュンヘン安保会議に出席。 |

| 18日 | 習国家主席,マカオを視察(~20日),崔世安マカオ行政長官と会見。 |

| 20日 | マカオ返還20周年大会,習国家主席重要演説。 |

| 20日 | 中央農村工作会議(~21日)。習国家主席,「三農」への取り組みで重要指示。 |

| 20日 | 習国家主席,トランプ大統領と電話会談。 |

| 23日 | 安倍首相,中国訪問(~25日)。 |

| 23日 | 習国家主席,安倍首相,文在寅大統領と会見(北京)。 |

| 24日 | 第8回日中韓サミット(成都),李首相,安倍首相,文在寅大統領が共同会見。 |

| 25日 | 李首相,安倍首相と会談(都江堰)。 |

| 26日 | 党中央政治局,「初心を忘れず,使命を胸に刻む」をテーマとする「民主生活会」を開催(~27日)。習国家主席,重要演説。 |

| 30日 | 武漢の医師李文亮,SARSの感染が発生したとの認識を発信。 |

(注)1)2019年のデータはすべて速報値。2)都市部失業率は,各地の就業サービス機関に失業登録を行った人数に基づく数値である。

(出所)『中国統計年鑑 2019』,国家統計局「中華人民共和国2019年国民経済和社会発展統計公報」(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html),中国人民銀行ウェブサイト(http://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116319/3471721/3471760/index.html)。

(出所)『中国統計年鑑 2019』。

(注)1)2019年のデータはすべて速報値。

(出所)表1に同じ。

(注)1)2019年のデータはすべて速報値。

(出所)表1に同じ。

(出所)海関(税関)総署『各年12月輸出入商品主要国別(地域)総額表』。

(注)1)その他投資には,金融デリバティブを含まない。

(出所)『中国統計年鑑』(各年版)。

(出所)『中国統計年鑑 2019』,中国財政部「2019年財政収支情況」(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202002/t20200210_3467695.htm)。