2022 Volume 2022 Pages 175-190

2022 Volume 2022 Pages 175-190

2021年のASEANは,ミャンマーの政治危機への対応に追われる一方で,新型コロナウイルス蔓延による景気後退からの回復が始まった。

政治安全保障分野では,ミャンマー問題解決にイニシアティブを発揮しようとしたが,具体的な成果を出せずに終わった。域外関係では,2019年に発表されたインド太平洋に関するASEANアウトルックへの域外国の支持が相次ぐ一方,日米豪印の協力枠組み(QUAD)や米英豪の安全保障枠組み(AUKUS)なども始動し,ASEAN主導の枠組みの重要性が問われた。

経済分野では,コロナ対応からの出口戦略に着手し,デジタル・トランスフォーメーションなど経済の復興,強靭化に向けた取り組みが始まった。また,地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の批准が進み2022年1月の発効が決定するなど,自由貿易や多国間主義を堅持する姿勢がみられた。

2月1日,ミャンマーで国軍によるクーデタが発生した。発生直後,議長国ブルネイは声明を発表し,民主主義,法の統治,グッドガバナンス,人権の保障というASEAN憲章の諸原則に触れ,政治的安定の重要性とミャンマーの人々の意思と利益に沿った対話と和解を呼びかけた。

クーデタ発生を受けた各国の反応はさまざまだった。インドネシアは当初から問題解決に向けたイニシアティブを発揮し,マレーシアとともに緊急外相会議の開催を提案した。インドネシア外相は,加盟各国の外相と会談を重ねるシャトル外交を展開し,ミャンマーで「外相」(以下,軍事政権が任命した「外相」を便宜的に括弧付で表記)との会談も予定していた。しかし,そうした動きは軍事政権をミャンマーの正式な政府として認めることにつながるという民主化勢力の反発を受け,急遽取りやめた。だがタイで同国外相と共に「ミャンマー外相」と会談した。その際,インドネシアは,内政干渉に消極的なタイと,ASEANがミャンマーと諸外国との対話の橋渡し役になることで合意をしたという。インドネシアの主張は一貫しており,内政不干渉原則は大事であるものの,民主主義的価値や人権,立憲主義も同様に重要との立場だった。そのインドネシアの立場に基本的に賛同したのが,マレーシア,シンガポール,フィリピンである。これらの国々は,アウンサンスーチーを含む拘束された人々の解放を強く求めた。一方タイはクーデタ発生直後から国内問題と発言し,内政不干渉原則を堅持する姿勢をみせた。ミャンマー側もミンアウンフライン国軍最高司令官がタイ首相に書簡を送付し,クーデタの理由を説明するとともに,内政干渉しないよう働きかけた。タイは先述の外相会議後,「ミャンマー外相」との会談はクーデタを容認したことを意味しないと発言するなど,ミャンマー軍事政権への配慮と国内世論とのあいだで難しい立場に置かれた。カンボジアとラオスは一貫して内政不干渉を主張した。

インドネシアやマレーシアが呼びかけた緊急外相会議は3月初めに開かれた。会議後の声明では2月の議長声明と同様,ASEAN憲章の諸原則と政治的安定の重要性に触れるとともに,すべての勢力に自制をよびかけ,拘束者の解放を求めた。こうした文言は,内政干渉に消極的なタイなどの加盟国にも受け入れ可能であり,加盟国間の妥協の産物といえる。一方,拘束者の解放は内政干渉に積極的なインドネシアなどが求めたと考えられる。その後,インドネシアは緊急首脳会議の開催を議長国ブルネイに提案する。

4月,首脳会議はインドネシアのASEAN事務局において対面で開かれた。ブルネイは会議の議事運営をインドネシアに一任した。会議には,タイ,フィリピン,ラオスの首脳が欠席し外相を派遣する一方,ミャンマーからはミンアウンフラインが出席した。国軍最高司令官の首脳会議への招聘は軍事政権の容認につながるとNGOや民主化勢力から抗議の声が上がったが,インドネシアらASEAN主要国は,ミャンマー軍部による事態の沈静化を期待した。この会議で,暴力の停止と自制,全勢力による対話の実現,議長国のASEAN特使による仲介,ASEANによる人道的支援,全勢力との対話のための特使によるミャンマー訪問という「5項目コンセンサス」が合意された。ミンアウンフラインは合意の履行を約束した。この合意は,一部の民主化勢力も評価するなど,事態打開に向けた方策のひとつとして国際社会で称賛された。

しかし,その後の動きは緩慢だった。まず,議長国が任命する特使の選定においてASEAN諸国は対立した。タイは,特使を個人かグループが担うかを議長国がまず決定することを提案した。カンボジアは2000年に合意したASEANトロイカ(前・現・次期議長国で構成)の適用を提案した。一方,個人が担う特使の候補としてインドネシア前外相のハッサン・ウィラユダ(Hassan Wirajuda),シンガポール前首相のゴー・チョクトン(Goh Chok Tong)や元タイ国軍司令官のブンサーン・ニアムプラディット(Boonsrang Niumpradit)などの名前が挙がった。次に,特使派遣の準備として,6月,ASEAN事務総長(ブルネイ出身)とブルネイの第二外相がミャンマーを訪問したが,特使に関する協議は進展しないばかりか,軍事政権を承認したかのような発言をしたとして,インドネシアなどの反発を受けた。特使の任命にも決断力を欠くなど,議長国ブルネイは迷走した。国連の場でもASEAN内の対立が露わになった。同月,ミャンマーへの武器売却中止,2020年11月の選挙結果の尊重や拘束者の解放を求める国連総会決議に対し,インドネシア,マレーシア,シンガポール,フィリピンが支持する一方,タイ,ブルネイ,ラオスが中国とロシアとともに棄権した。

ミャンマー側の動きも鈍く,状況が落ち着いてから「5項目コンセンサス」を履行すると主張し続けた。8月初め,ミャンマーは,タイの元副外相ウィーラサック・フートラクーン(Virasakdi Futrakul)を特使としたい旨を発表した。また,国内手続きによりミンアウンフラインが正式に首相に任命されたことで,軍事政権の承認を拒み続けるASEANはますます難しい立場に置かれた。

8月のASEAN外相会議においてようやく特使が決定した。加盟諸国の妥協の産物として特使に選ばれたのは,ブルネイ第二外相のエルワン・ユソフ(Erywan Yusof)である。「5項目コンセンサス」にある全勢力との対話以外,ミッションの詳細は詰められていなかったため,エルワン・ユソフ特使は,アウンサンスーチーを含む全勢力との対話をミャンマー訪問の条件と繰り返す一方,4カ月の停戦を提案するなど手探り状態だった。しかし,ミャンマー側は,アウンサンスーチーとの対話を認めず,停戦提案も拒否して特使の訪問を拒み続けた。

ミャンマーの政治危機はますます混迷を深め,多くの死者を出した。「5項目コンセンサス」の不履行を理由に,10月の首脳会議直前,ASEAN外相会議はミンアウンフラインを同首脳会議へ招聘することを見送り,非政治的な代表を送るようミャンマーに求めた。「ミャンマー外相」は会議出席後,招聘見送りの合意に賛同せず,コンセンサスによる意思決定というASEANの手続きに違反すると抗議した。ただし,首脳会議に出席できないことはミャンマーにとっても打撃となった模様で,招聘見送りの決定後に拘束者5600人以上の解放が発表された。しかし,ASEANの合意は覆らず,ミャンマーは代表を送らなかった。

一連のASEAN会議で発表されたミャンマーへのメッセージにおいて注目すべき変化がある。クーデタ発生直後から「5項目コンセンサス合意」までは,「政治的安定が重要」との文言が入っていたが,8月の外相会議以降,その文言はみられない。政治的安定は内政干渉に消極的な加盟国も支持するものであり,全加盟国はミャンマーの軍事政権にその実現を期待した。同文言の削除は,その期待が裏切られたことを物語る。その結果,インドネシアなど内政干渉に積極的な国が主張してきた拘束者の解放や対話・和解に焦点を置かざるをえなくなり,ミャンマー側にとってますます受け入れが難しい状況に陥ってしまった。

インド太平洋協力2020年には,2019年策定のASEANのインド太平洋構想,いわゆるインド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)に対して域外国の支持が相次ぐ一方で,2021年にはそれに矛盾するような動きもみられた。

3月,QUAD首脳会議の共同声明でAOIP,ASEANの結束およびASEANの中心性への支持が表明された。一方,日米豪印はQUADプラスとしてベトナム,韓国,ニュージーランドとも対話のチャンネルを構築しようとした。これに対し一部ASEAN諸国はベトナムだけを優先する態度がASEAN重視の姿勢と矛盾すると指摘した。類似の動きは,アメリカの要人の東南アジア諸国訪問にもみられる。7月,オースティン国防長官がフィリピン,シンガポール,ベトナム,ハリス副大統領もシンガポールとベトナムを訪問した。訪問先として外されたタイやインドネシアは,アメリカはASEANを重視すると表明する一方で,対中政策の一環として対中強硬姿勢をとる国を選んで訪問しており,ASEAN分断につながると批判した。

9月に再び開かれたQUAD首脳会議ではASEAN重視の姿勢が弱められた。また,会議直前に誕生したAUKUSもインド太平洋の秩序形成を話し合う場として登場したと捉え,AOIPで訴えたASEAN主導の枠組みを形骸化するとして一部ASEAN諸国が懸念を表明した。こうした状況をみて,アメリカ,オーストラリア,イギリスの外相・高官が相次いで東南アジア諸国を訪問し,疑念払拭に努めている。特にイギリスは,ASEANの域外対話国の申請をしており,自らのインド太平洋戦略にとってASEANとの協力は不可欠と捉えている。8月の外相会議で,イギリスはASEANの域外対話国の地位を得た。12月,イギリスは議長国としてG7外相会議を主催した際,ASEAN諸国を招待している。QUADやAUKUSなど自らの中心性に挑戦する可能性のある動きに対してASEANは,10月の首脳会議で「多国間主義を支持するASEAN首脳宣言」を発表し,ASEAN主導の枠組みとともに,AOIPで謳われた包摂的な協力の重要性を強調した。

10月の首脳会議では,前年の日本に続いてインドおよびオーストラリアによるAOIP支持が目立った。2020年,日本はAOIP支持を明確に表明した。具体的には,2020年11月のASEAN・日首脳会議でAOIPに関する協力について共同声明が発表され,日本の「自由で開かれたインド太平洋」とAOIPは基本的原則を共有すること,ASEANの諸原則を支持し,AOIPの4分野(海洋協力・連結性・持続可能な開発目標[SDGs]・経済協力)とのシナジーを強化することなどが謳われた。これに続く形でオーストラリアとインドは,AOIPへの支持と具体的な協力を進めることを表明した。ASEAN・豪首脳会議はこれまで隔年開催だったが,年次開催が実現し,オーストラリアはAOIPの実施を含むASEANとの協力に,約1億2400万豪ドルの支援を約束した。インドとASEANは平和,安定,繁栄のためのAOIPに関する協力についての共同声明を発表した。インドは2019年の東アジア首脳会議で「インド太平洋海洋イニシアティブ」(Indo-Pacific Oceans Initiative: IPOI)を掲げ,海洋安全保障や災害管理,連結性強化,SDGsなどの分野で志を同じくする国(like-minded countries)との協力強化を目指している。方向性や内容においてAOIPとの親和性も高く,シナジーが期待される。

QUADなどがAOIPに挑戦するとの懸念を表明する一方で,AOIPは原則を示した簡素な文書であり,その重要性の認識や実施への意欲において加盟諸国間に温度差がある。AOIPで示されたインド太平洋地域の協力という位置付けにこだわらず,域外国からの具体的な協力を得られればよしとするプラグマティズムも一部の加盟国には存在する。

QUADやAUKUSがその動きを牽制する中国は,中国海警局が外国船舶を取り締まることを認める「海警法」を2月に,同様の趣旨で「改正海上交通安全法」を9月に施行して,フィリピンやベトナムから反発を受けた。10月のASEAN・中国首脳会議ではフィリピン大統領が,国際法に違反していると中国を非難している。一方,南シナ海問題解決に向けた取り組みは遅々として進んでいない。コロナ禍で対面での会議開催が難しいこともあり,行動規範(COC)の策定作業は事実上停止しているとみられ,具体的な成果が出ていない。

(鈴木)

アジア開発銀行(ADB)の経済見通し(2021年9月)によると,新型コロナウイルスのマクロ経済への影響はアジア通貨危機以来のマイナス成長となった2020年で底を打ち,2021年にはプラス成長に転じ,2022年はさらに改善するとみられている。ただし,政治的混乱が続くミャンマーだけは2021年も実質国内総生産(GDP)が18.4%減少すると見込まれており,2022年以降の見通しが立たない状況にある。

世界貿易は2020年に前年比7.2%減少したが,2021年の第1~3四半期までは前年同期比28.6%の増加に転じた。ASEANの貿易も同様であり,輸出でみると2020年に8.1%減少し,2021年第1~3四半期は31.5%増となっている。コロナ禍前の2019年と2021年第1~3四半期の相手国別シェアの変化をみると,対中国輸入(25.5%→28.5%),対米国輸出(13.0%→15.1%),対中国輸出(14.3%→15.9%)の増加が顕著であり,貿易面での対中依存が高まる一方で,ASEAN域内,対日本,対EU貿易は輸出入いずれもシェアを低下させている。

当初,ASEAN諸国における新型コロナウイルス感染は世界平均を下回ってきたが,2021年後半に入るとデルタ株の流行とともに感染が加速し,国ごとの感染状況の差が広がった(図1)。最大の感染対策であるワクチン接種の進捗状況にも大きな差が生じている(図2)。熾烈なワクチン調達競争のなか,資金力,外交力を背景にしたワクチン調達能力に劣る低所得国には製品を選ぶ余地が限られる。中国の「ワクチン外交」はその間隙を縫う試みであり,ASEANにもその恩恵を受けている国がある。例えばラオスは2021年末までの調達分の53.5%を中国からの寄付に頼り,カンボジアの調達分の87.8%はシノバック,シノファームといった中国企業製である。相対的にワクチン調達が遅れているミャンマー,インドネシアにおいても中国製ワクチン比率がそれぞれ71.1%,65.2%と高く,シンガポール,ブルネイ,マレーシア,タイなどの域内高所得国における同比率の低さと対照をなしている。

(注)年末,各四半期末のデータがない場合はその直前のデータ利用可能日を参照。

(出所)Our World in Dataに基づき筆者作成(2022年1月24日アクセス)。

(注)ワクチン接種については2021年12月31日,あるいはその直前のデータ利用可能日を参照。中国製ワクチンはシノファーム社製とシノバック社製の合計値。

(出所)接種データは図1と同じ,人口はWorld Bank, World Development Indicators(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)の2020年推計値,調達データはUNICEF, COVID-19 Vaccine Market Dashboard(https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard)を参照して筆者作成(2022年1月24日アクセス)。

中国のヒト用ワクチン(HS300220)輸出が本格化したのは2020年12月以降である。2021年の第3四半期までの中国からASEANへの輸出は前年同期比54.8%増の3454億ドルにのぼるが,そのうちヒト用ワクチンは前年同期比229倍の34億ドルに急増しており,品目別シェアを前年同期の0.01%から0.98%に高めた。同期間,中国の輸出総額に占めるASEANのシェアが14.4%であるのに対して,ヒト用ワクチン輸出額に占めるASEANのシェアは28.9%にのぼり,ASEAN諸国に対して重点的にワクチン輸出を進めていたことが分かる。

ASEANのなかでも,ワクチン調達能力のある国は欧米製ワクチンを中心に調達の多角化を進めてきたが,その背景には米中対立下で中国への依存を高めたくないという思惑も見て取れる。他方,資金力や外交力などの制約により中国製ワクチンに依存せざるを得ない国もあり,中国の「ワクチン外交」は的確にその需要に応えている。国民の健康や生命にかかわるワクチン調達における難局に差し伸べられた支援は大きな外交的効果をもたらしうる。

コロナ対応から出口戦略へ2020年11月の第37回ASEAN首脳会議で採択されたASEAN包括的回復枠組み(ACRF)はコロナ禍からの出口戦略と位置付けられている。ACRFは,(1)保健システムの強化,(2)人間の安全保障の強化,(3)域内およびより広範な経済統合の潜在性の最大化,(4)包摂的なデジタル・トランスフォーメーションの加速,(5)より持続可能で強靭な未来に向けた前進という5つの広範な戦略を掲げ,復興プロセスを再開期,復興期,強靭化期の3段階に分けて実施計画を取りまとめたものである。2021年は,ACRFを実行に移す年となった。

ASEAN新型コロナウイルス対応基金は,ASEAN開発基金など既存の基金からの拠出により設立された。ASEAN加盟国,域外対話国などからの寄付が積み立てられ,2021年10月までの寄付総額は2580万ドル(約束ベース)にのぼっている。ASEAN加盟国の新型コロナウイルス対策,具体的には,検査キット,医療用グローブやマスク,医薬品やワクチンなどの調達を支援対象としており,例えば,2月の公衆衛生緊急事態のためのASEAN調整理事会作業部会において,同基金の1050万ドルを投じてワクチンを調達することが決定されている。その後,国際的なワクチン供給・調達枠組み(COVAXファシリティ)を通じた調達が進められているが,実際に分配されるのは2022年前半になる見込みである。

2020年11月のASEAN首脳会議において設立された,ASEAN公衆衛生緊急事態のための医療品備蓄(RRMS)に関しては,ASEAN加盟国だけでなく域外国,国際機関に対しても寄付が呼びかけられているが,その進捗は順調とは言えない。翌日のASEAN+3(日中韓)首脳会議では,ASEAN+3地域の医療品備蓄(APT-RRMS)構築の可能性を模索するよう各国の保健当局に指示が出された一方で,ASEANのRRMSとの重複を避けるために整理が必要との発言もあった。また,日本によるASEAN諸国への医療物資支援はアジア欧州財団(ASEF)の備蓄事業を通じて行われている。医療品備蓄の必要性は共有されている一方で,その目的を効果的,効率的に実現するための枠組みについて模索が続いた。

日本が継続的に支援しているASEAN公衆衛生緊急事態・感染症対策センター(ACPHEED)の設立は,ACRFの保健システム強化の一環である。日本は,2020年の4980万ドルの寄付およびフィージビリティ・スタディに引き続き,2021年は,欧米諸国,ASEF,世界保健機関(WHO)などの専門家と協力して,ASEAN諸国の保健当局職員向けの研修を実施しており,また,ACPHEED設立後の専門家派遣の準備も進めている。しかし,ACPHEEDのホスト国が決まっていないことから,設立,運用開始までの道筋はまだみえていない。

より長期的な視野に立った,広範な取り組みも進んでいる。新型コロナウイルスのような公衆衛生危機をはじめ,経済・金融危機,サイバーセキュリティ,紛争,気候変動,環境問題,核・エネルギー問題,食糧問題,自然災害などの世界的課題は,さまざまな経済・社会活動と関連しており,その影響も多方面に及ぶ。ASEANとしてこういった問題に効果的に対処するためには,部門横断的,あるいはASEAN共同体の3本柱を横断するような総合的なアプローチが必要であると考えられるようになった。さらに幅広く,将来起こりうるさまざまな緊急事態や災害にASEANとして効果的に対応するための体制づくりとして,2021年10月のASEAN首脳会議では「緊急事態および災害へのASEANの諸対応を関連付ける戦略的かつ総合的イニシアティブ」(ASEAN SHIELD)が立ち上げられた。ASEAN SHIELDでは,横断的協力のための既存制度・メカニズムの効率的運用とともに,人道支援調整者としてのASEAN事務総長および事務局のモニタリング機能の強化,域外国との協力強化などが謳われている。関連して,ASEAN諸国の災害管理大臣は,中国および日本と初会合を開いた。

自由貿易と多国間主義の堅持4月,ASEAN経済共同体青写真2025の中間レビューが発表された。同レビューによれば,23分野にまたがる1700以上の行動計画のうち,54.1%が完了,34.2%が進行中,9.2%が未実施,2.5%は撤回されており,順調に進展しているとの評価が下されている。青写真2025の前半期である2020年までの主な成果としては,域内貿易自由化の完了,ASEANシングルウィンドウ(ASW)による原産地証明(フォームD)の電子的交換やASEAN全域での自己証明制度の開始といった貿易円滑化措置の進展,ASEAN包括的投資協定(ACIA)改定議定書の署名と発効,ASEANサービス貿易協定(ATISA)の署名,ASEAN電子商取引協定の署名とASEANデジタル統合枠組みの採択,RCEPの署名とASEAN+1 FTA改定交渉の進展,ラオス=中国鉄道に象徴されるシンガポール=昆明鉄道(SKRL)の進展,ASEAN単一航空市場(ASAM)の設立などが挙げられる。

ASEAN経済共同体青写真2025に沿った中長期的な経済統合の取り組みに加えて,ASEANは新型コロナウイルス・パンデミック(世界的大流行)の当初から国境閉鎖に反対してサプライチェーンの維持に取り組むなど,困難な時期においてなお自由貿易や多国間主義を堅持する姿勢を鮮明にしてきた。

3月の非公式経済大臣会議において,コロナ禍からの経済復興,デジタル化,持続可能性に焦点を当てた13項目が2021年の経済分野協力の優先成果(PEDs)として承認された。そのなかでも経済復興に焦点を当てた5つの取り組みは,域内外の経済統合の潜在性を最大化するというACRFの戦略と合致するものであり,2021年内に以下のような進捗をみせている。第1に,非関税措置の費用対効果を改善することを目的とした非関税障壁ツールキットが9月の第53回経済大臣会議で承認された。第2に,コロナ禍で甚大な影響を受けた観光業の復興計画が9月の観光大臣会議で承認された。第3に,ASEAN-カナダ自由貿易協定は,11月17日に交渉が開始された。第4に,9月の経済大臣会議でASEAN投資促進枠組み(AIFF)が採択され,対ASEAN直接投資を促進し,コロナ後の経済復興に寄与することが期待されている。第5に,3月の財務大臣・中央銀行総裁会議の共同声明によれば,ASEANサービス枠組み協定(AFAS)における金融サービス自由化約束の第9パッケージについては,同会議までに交渉が完了している。また,4月にATISAが発効したことにより,AFASの後継としてASEANにおけるサービス貿易の自由化を進めるための法的基盤が整備されたことになる。ATISAはAFASより包括的かつ詳細であり,自由化しない分野を明示するネガティブリスト方式を採用したことで,AFASよりも自由化推進効果があると考えられている。

6月には,世界初の地域間航空協定となるASEAN-EU包括的航空輸送協定(AE-CATA)の交渉が完了した。AE-CATAにより,両地域に籍を置く指定航空会社に対して両地域間の旅客・貨物輸送が自由化され,旅客便は週14便まで,貨物便は無制限に以遠権の行使が認められる。ASEANにとってEUは,中国,アメリカに次ぐ貿易・投資のパートナーであり,AE-CATAがコロナ禍で停滞した両地域間の航空輸送,貿易,観光業などの回復の一助となることが期待される。

2020年11月に署名されたRCEPは,2021年11月にオーストラリアとニュージーランドが批准を完了したことにより,その60日後にあたる2022年1月1日に両国を含む既批准国の間で発効することが決定した。RCEPは,加盟15カ国が世界のGDP,貿易総額,人口の約3割を占める巨大な経済連携協定であり,既存協定より柔軟な原産地規則,累積規定,認定輸出者制度・自己証明制度などにより,域内外の貿易を活性化させると期待されている。

10月の首脳会議では「多国間主義を支持するASEAN首脳宣言」が採択された。同宣言は,近年の地政学的変動,保護主義の台頭,気候変動,急速な技術進歩などに加えて,新型コロナウイルスがもたらした相互関連性や脆弱性を踏まえて,ASEANとして結束すること,また,世界貿易機関(WTO)を中心とした開放的,透明かつ無差別なルールに基づく多国間貿易システムに対する強固な支持などを再確認している。

デジタル・トランスフォーメーションと第4次産業革命ASEANのインターネット経済は順調に成長しており,2021年の流通取引総額(GMV)は1740億ドル,さらに2025年までには倍増以上となる3630億ドルに達すると見込まれている。また,ASEAN諸国は,新型コロナウイルス対策として都市封鎖,行動・渡航制限措置等を実施している間にデジタル化を加速させており,ACRFにおいてもデジタル・トランスフォーメーションはASEAN経済の復興,強靭化のための戦略のひとつに位置付けられている。

1月,情報通信大臣会議(TELMIN)から名称変更されたデジタル大臣会議(ADGMIN)が初めて開催された。ADGMINでは,「ASEAN情報通信技術マスタープラン2020」の後継となる「ASEANデジタルマスタープラン 2025」が策定され,先進的なデジタル共同体・経済ブロックとしてのASEANを実現するという方針が示された。また,ASEANデータ管理枠組み(ADMF)の実施ガイドライン,ASEAN越境データフロー・メカニズムなどが承認されるなど,デジタル・データ・ガバナンスに関する取り組みも進んでいる。

10月のASEAN経済共同体理事会では,「デジタル・トランスフォーメーションによりASEAN経済の復興とデジタル経済統合を加速させることを目的としたバンダルスリブガワン工程表」が採択された。これは,ASEANにシームレスなデジタル貿易エコシステムを創り出すことを目的とする「ASEANデジタル経済枠組み合意」(DEFA)を2025年までに締結するための工程表である。

同月のASEAN首脳会議では,サイバーセキュリティ,人工知能,地域的サプライチェーンの進化などの面でASEANの能力を高めることを目的とする「第4次産業革命のための統合戦略」が採択された。モノのインターネット(IoT)や人口知能などの活用を推進することで,包摂的なデジタル・トランスフォーメーションを実現し,ASEAN地域の競争力強化や経済厚生の向上に貢献することが期待されている。

12月には,インドネシアの批准によりASEAN電子商取引協定が発効した。これに先立つ9月の経済大臣会議では,同協定の実施に関する作業計画(2021-2025)が承認されている。実施のための関連機関との調整は,電子商取引に関するASEAN調整委員会(ACCEC)が行うこととされている。

(梅﨑)

ASEANによるミャンマーの政治危機への対応がどのようなものになるかは,2022年の議長国カンボジアの議事運営にかかっている。カンボジアは当初,ミャンマーの政治危機に懸念を表明するとともにASEANの関与に理解を示していたが,2021年末には内政不干渉原則に言及し,加盟国としてミャンマーは会議に参加する権利があると主張し始めた。また,フン・セン首相はブルネイ第二外相が2022年以降も特使を担うべきとするマレーシアの提案を拒否し,カンボジア外相を特使に任命した。2012年の議長国担当時には,南シナ海問題で中国の意向を受けたカンボジアが最後まで譲らず,ASEAN史上初めて外相会議で共同声明が発表できなかった。ASEANの結束は,カンボジアが鍵を握っている。

結束はコロナ対応でも求められる。2021年に顕在化したワクチン調達能力の格差は対中依存格差にも直結している。新型コロナウイルス対応基金などを通じた域内協力が,こういった格差をどの程度緩和できるかは,ASEANの存在意義にもかかわる課題である。米中対立下で不確実性が増す国際貿易体制のなかにあってもASEANは自由貿易,多国間主義を堅持し,域内経済統合の深化だけでなく域外諸国との経済関係の自由化を着実に進めている。こういった点でのASEANの発言力を高めるためにも,域内の結束を損なうような事態を回避することが重要である。

(鈴木:東京大学大学院総合文化研究科)

(梅﨑:開発研究センター)

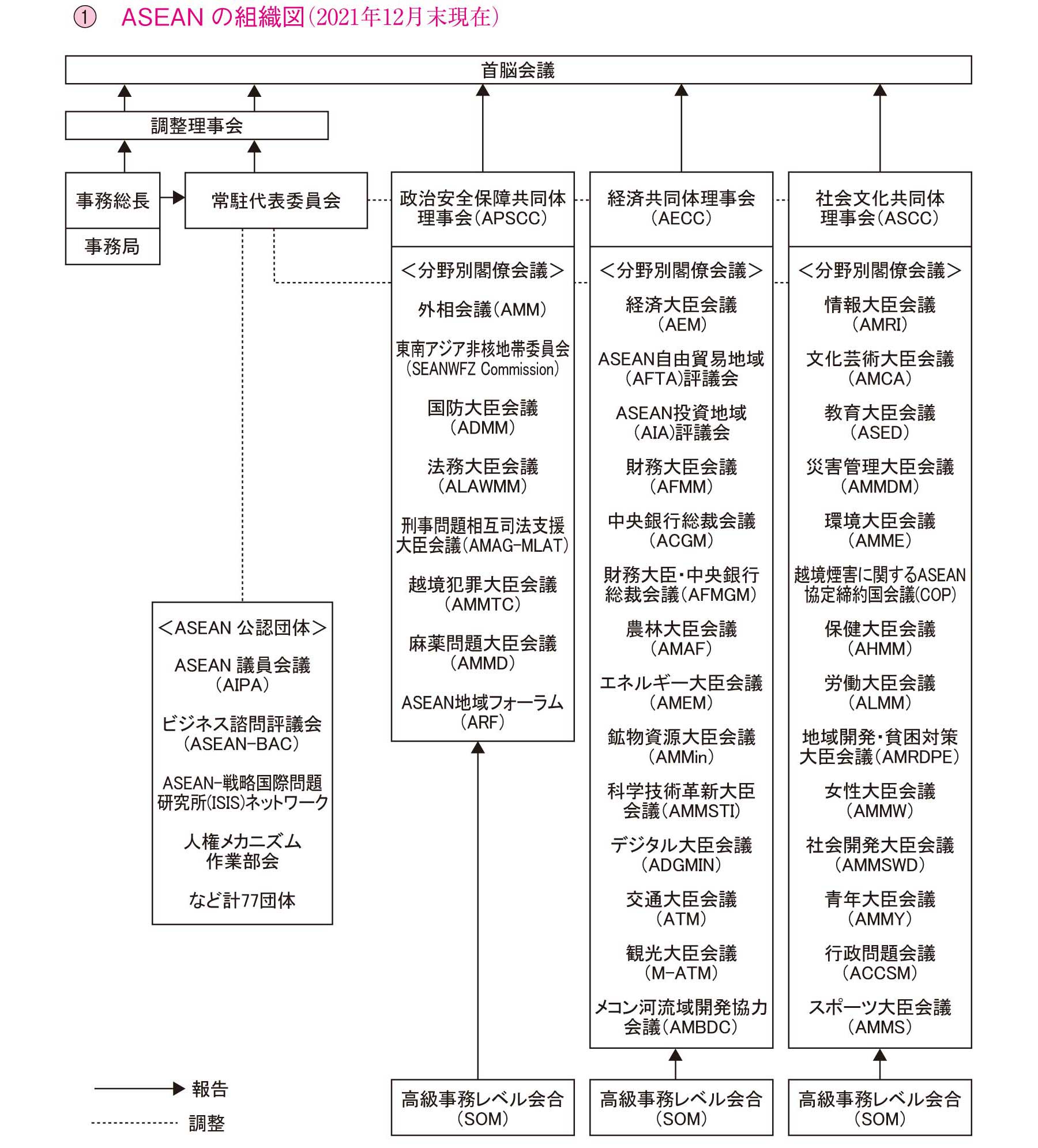

(注)ASEAN政府間人権委員会(AICHR),ASEAN女性・児童人権保障委員会(ACWC),ASEAN連結性調整委員会(ACCC)など,各閣僚会議に属する委員会などはここでは省略している。

(出所)ASEAN Charter,ASEAN Charter Annex1(2019年11月・12月改正)およびAnnex 2(2021年11月16日改正)を基に筆者作成。

(注)1) ASEAN+3(日本,中国,韓国),東アジア首脳会議(EAS),ASEAN諸国と域外対話国(ASEAN+1)などとの閣僚会議を同時開催。

2)ASEAN+3首脳会議,EAS,ASEAN+1首脳会議を同時開催。

(出所)①ASEAN事務局ウェブサイト(https://asean.org)よりダウンロードした各閣僚会議・首脳会議の合意文書,②新聞報道などに基づき筆者作成。①~②は,開催日時に違いがある場合に参照する優先順位。

(注)*は出身国。