2023 Volume 2023 Pages 183-196

2023 Volume 2023 Pages 183-196

2022年のASEANは政治と経済の両面で模索が続いた。政治安全保障分野では前年に続いてミャンマーの政治危機への対応に追われたが,解決の糸口は見いだせなかった。

域外関係では,アメリカとの特別首脳会議の開催などにより米ASEAN関係が強化されたが,インド太平洋地域協力においてASEANが重視されるかはいまだ流動的である。

経済分野では,コロナ禍からの回復が進む一方で,世界的なインフレや金融引締めによる需要減退が新たなリスクとして顕在化しつつある。また,地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が発効するとともに既存の自由貿易協定(FTA)の見直しやアップグレードが進められており,財貿易の自由化にとどまらず,現代的な課題にも対応した幅広い経済協力のあり方が模索されるようになっている。

2022年は,2021年4月の「5項目コンセンサス」(5PC)の履行を進めるため,ミャンマーに対するASEANの働きかけがなされたが,議長国カンボジアの采配に大きく左右され,追加的な措置を講じることが見送られた。5PCは,ミャンマーに対して,暴力の停止と自制,全勢力による対話の実現,議長国のASEAN特使による仲介,ASEANによる人道的支援,全勢力との対話のための特使のミャンマー訪問を求めるものである。2021年中は5PCの履行がまったく進まなかったため,2021年10月,ASEAN首脳会議へのミャンマー国軍最高司令官ミンアウンフラインの参加を拒否し,非政治的代表を送るよう求めることが合意された。

この問題をめぐる加盟国の対立は続いており,ASEAN特使の役割に明確な共通了解がない状態がカンボジアの暴走を招いた。カンボジアは2021年末の時点で,ミャンマーは加盟国である以上,ASEANの会議に出席することが許されるべきだと主張し,軍事政権を擁護する姿勢をみせており,軍事政権に批判的なインドネシアやシンガポールなどと対立していた。その対立が顕著な形であらわれたのが,フン・セン首相のミャンマー訪問である。フン・センは2022年1月,他の加盟国に事前相談なく,ミャンマーを訪問してミンアウンフラインと会談すると発表した。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は,訪問がおこなわれる直前にフン・センと電話会談し,5PC履行に進展がみられなければ引き続き非政治的な人物にASEANの会議への参加を求める,と釘を刺した。しかし,フン・センとミンアウンフラインの会談後に発表された声明では,5PCに盛り込まれた暴力の停止や全勢力との対話ではなく,ミャンマーが内戦に陥らないよう少数民族武装勢力との停戦を進めることや,その停戦協議にASEAN特使が参加する可能性に言及するなど,ASEANの合意から逸脱する方針を打ち出してしまった。こうした動きや,軍事政権任命の「外相」(以下,軍事政権が任命した閣僚は括弧付で表記する)を招待することをカンボジアが提案したことに他の加盟国が反発し,1月に開催が予定されていた非公式外相会議(リトリート)は延期されてしまう。

会議延期を受けてフン・センは,インドネシア,シンガポール,マレーシアの首脳と電話会談をもち,ミャンマー訪問の結果を報告するなど,意見調整を試みた。その結果,2月に非公式外相会議が開かれ,ミャンマーに5PCの履行を求めることを議長声明で改めて確認した。事態打開のためには軍事政権との対話が必要であることを,フン・センは加盟各国首脳との電話会談を通じて説得したとみられ,その成果として,無条件のASEAN特使のミャンマー派遣が実現する。前年のやり方を踏襲して,ASEAN特使には議長国の外相が任命された。無条件の派遣は,2021年にブルネイのASEAN特使が民主化勢力との対話などを派遣の条件としたことと対照的である。

ASEAN特使は,3月と6月にミャンマーを訪問して5PCの履行を強く促したが,アウンサンスーチーを含む民主化勢力との会談は実現しなかった。その一方で,ASEAN特使は5PCにある人道支援を進めることに力を注いだ。人道支援は他の項目と比べて軍事政権の合意が得られやすく,進展が見込めるとカンボジアは判断したと考えられる。2022年5月,カンボジア主導で人道支援に関するハイレベル協議が開催され,ASEAN事務局長や緊急支援に関する国連の代表などに加え,軍事政権からも代表が参加した。この協議で,ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)が緊急支援を必要とする地域を特定することが合意されたが,実施にあたっては,ミャンマーが議長を務めるタスクフォースとの連携のうえになされるという条件がつけられ,軍事政権の監視のもとで人道支援が展開される方向性が明らかとなった。このことに,民主化勢力やマレーシアなどから反発の声があがった。マレーシア外相は,民主化勢力と会談を実施し,ASEANも民主化勢力と関係を構築することを提案した。

カンボジアはそうした提案を退け,軍事政権の態度が変化することに期待をかけたが事態は好転しなかった。5月のASEAN国防大臣会議には,「国防大臣」を招聘し非難をあびた。軍事政権は強硬な姿勢を堅持するだけでなく,6月にはアウンサンスーチーを刑務所に移し,7月には民主化活動家らの死刑を執行した。この間,フン・センは軍事政権に書簡を送付し,死刑執行を考えなおすように要請したが,軍事政権が態度を軟化させることはなかった。8月のASEAN外相会議は,その共同声明で死刑執行を非難した。

こうした事態にASEAN内では,ミャンマーへの制裁や除名,首脳・外相会議だけでなくすべての会議からの排除,民主化勢力とASEANとの公式チャンネルの設置など,軍事政権に対する厳しい措置が提案された。しかし,カンボジアは,こうした提案を受け入れることはなく,11月の首脳会議で発表された「5PC履行に関する首脳によるレビューと決定」では,5PC履行計画の策定を外相会議に命じ,外相・首脳会議以外の会議へのミャンマーの参加については調整理事会(首脳会議の準備会議)に検討を指示するにとどまった。ただし,注目すべきは,ASEAN憲章の第7条と20条が言及された点である。この2つの条文は,首脳会議が最高意思決定機関として緊急事態に適切な行動をとることと,コンセンサスによる意思決定で合意が成立しなかった場合に,首脳会議が意思決定手続きを決めることを規定している。これは,コンセンサス以外の意思決定手続きを採用する可能性を示唆したものである。これらの合意についてカンボジアの外務省は,ASEAN憲章には加盟国の会議参加を拒む条項はなく,憲章の拡大解釈は危険であり,コンセンサスによる意思決定は引き続き重視されなければならない,という見解を発表している。ただし,この解釈はカンボジアのものであり,ASEANの統一見解ではない。異なる解釈を可能にするような曖昧な合意の形成はASEANではよくみられることだが,加盟国間の利害対立下では,異なる解釈がASEANの取り組みの一貫性を失わせ,ASEAN諸国の足並みの乱れを助長しかねない。

米中対立が規定するインド太平洋地域協力2022年の域外関係は,アメリカとの関係強化に特徴づけられる。バイデン政権は,ASEAN諸国首脳をワシントンに招聘し特別首脳会議を開催するなどASEAN重視の姿勢を示し,トランプ政権との違いを明確な形で打ち出した。一方で,バイデン政権のインド太平洋戦略にASEAN重視の姿勢が反映されているかについては曖昧な面も見受けられた。

2022年2月,バイデン政権はインド太平洋戦略を発表した。その骨子は,同盟国および友好国との連携を強化することによって,インド太平洋地域の秩序を形成・維持していくというものである。ASEAN諸国のなかで,タイとフィリピンが同盟国として,インドネシア,マレーシア,シンガポール,ベトナムが友好国として挙げられた。同盟国・友好国との連携強化という基本方針は,トランプ政権下のインド太平洋戦略枠組みでも示されており根本的な違いはない。一方でバイデン政権は,QUAD(日米豪印の協力枠組み)をインド太平洋協力における主要な地域グループと位置づけたうえで,ASEANとの連携を目指すとした。QUADを主軸に置く方針は,ASEAN主導の枠組みがインド太平洋地域協力を牽引するというASEANの方針と矛盾しかねない。

ASEAN首脳会議をたびたび欠席したトランプ大統領と異なり,バイデン大統領は就任以来ASEANの首脳会議に参加してきた。2022年5月には,ASEAN諸国首脳をワシントンに招聘し,米ASEAN特別首脳会議を開催した。同会議がアメリカで開催されるのは,オバマ政権期の2016年に続き今回が2回目である。会議開催に際しバイデン大統領は,2017年以降空席だったジャカルタ常駐のASEAN大使に国家安全保障会議のメンバーを任命した。

特別首脳会議ではいくつか重要な合意がなされた。第1に,2022年11月の定例首脳会議において米ASEAN関係を「戦略的パートナーシップ」から「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げすることが合意された。ASEANともっとも関係が深い域外国は「域外対話国」とよばれ,そのなかで中国とオーストラリアが包括的・戦略的パートナーシップを2021年に結んでおり,今回の格上げ合意には中国に対抗するアメリカの意図が汲み取れる。第2はインド太平洋協力についてである。インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)とアメリカのインド太平洋戦略は,包摂的で開かれたルールに基づく地域枠組みの推進という方針を共有しているとの認識が示され,コロナ対策,連結性強化,海洋安全保障,人材育成,メコン開発,技術革新,気候変動問題などの分野で協力を強化することが合意された。これらの多くはすでにAOIPでも触れていることから,今回の合意はAOIPを踏まえたものだということができよう。一方で,中国を意識した文言もみられた。たとえば,連結性強化では,「高水準で透明性のある」インフラ開発が強調され,2020年9月にアメリカが中国に対抗する形で立ち上げた,メコン・アメリカパートナーシップを通じた開発協力が言及されている。第3に,アメリカはASEANに対して1億5000万ドルの支援を表明した。このうち6000万ドルは海洋安全保障,4000万ドルは連結性強化などのインフラ開発,1500万ドルは保健関係に充てられることになっている。注目すべきは,海洋安全保障に多くのリソースを振り分けていることと,そのリソースはアメリカの沿岸警備隊が主導して実施されるプログラムに使われることである。つまり,資金だけでなく人的資源も投入して,中国の海洋での動きに対抗する姿勢を示したといえる。こうした内容にASEAN諸国が合意したことの意義は大きい。ASEAN諸国は,アメリカのパワーを使って中国の軍事的脅威に対処しようとしている。

米ASEAN特別首脳会議の直後,東京でQUAD首脳会議が開催された。その会議に合わせてアメリカは,インド太平洋経済枠組み(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF)を,参加を表明した12カ国と連名で発表した。ASEANからはカンボジア,ラオス,ミャンマーを除く7カ国が参加することになった。米ASEAN特別首脳会議で,アメリカはIPEFへの参加をASEAN諸国に打診したとみられる。その中身は,貿易の連結性強化,供給網の強靭化,クリーンな経済活動・インフラ開発,腐敗対策の4つの柱から構成されている。しかし,参加国はそのすべてにコミットする必要はない。貿易の円滑化や公平な貿易に主軸を置く内容から,IPEFは中国を排除する意図があるとされ,中国と密接な関係にある3カ国が参加しなかったことで,結果的にASEANを分断する枠組みとなった。参加表明した加盟国からも,IPEFは包摂的で具体的な恩恵をもたらし,AOIPなどを蔑ろにしてはならないといった懸念の声があがった。

2022年11月のASEAN首脳会議では,AOIPの履行方針が示された。ASEANの諸原則や包摂性,ルールに基づく枠組みの重視など,従来の方針が繰り返される一方,「新たなメカニズムを作ることなくASEANの中心性と団結性を尊重すること」,「常駐代表委員会と協力して,調整理事会が履行を監督し,ロードマップの策定を担う」といった方向性が示された。常駐代表委員会は,ジャカルタに常駐するASEAN加盟各国の代表からなる会議であり,域外国との対話の窓口ともなっているため,ASEAN主導の枠組みでインド太平洋協力を推進することを域外国に働きかけていく方針を示したといえる。しかし,アメリカのインド太平洋戦略は,中国への対抗意識によって形作られており,ASEANの方針が域外国に受け入れられるかは未知数である。

ティモール・レステの加盟問題2002年にインドネシアから独立したティモール・レステ(以下,東ティモール)は,2011年にASEANに加盟申請したが,シンガポールやラオスなど複数の国の反対で加盟が実現していない。そのおもな理由は,東ティモールの経済的後進性にあるという。また,1990年代に加盟したラオスやカンボジアが直面したように,増加しつつあるASEANの諸会議の開催を担えるかどうかも懸念されている。しかし東ティモールは,2016年までに全加盟国と外交関係を樹立し,ASEAN国内事務局も設置しており,加盟に向けた準備を進めてきた。このような状況のなか,2022年4月に東ティモールで大統領選挙が実施され,独立運動の指導者のラモス・ホルタが再び大統領に選ばれた。ラモス・ホルタは就任後すぐにインドネシアを訪問し,同国が議長国となる2023年に加盟を果たしたいと表明した。

2022年の議長国カンボジアは就任当初から東ティモールの加盟を後押ししてきた。2022年11月にASEAN諸国は,東ティモールを11番目の加盟国として原則承認し,オブザーバー資格を付与した一方で,加盟時期については結論を先送りした。そのうえで,3つのASEAN共同体(政治安全保障・経済・社会文化)から派遣された調査チームの調査結果に基づき,調整理事会が客観的な指標に基づくロードマップを作成することとなった。次期議長国インドネシアは加盟を支持しているが,加盟時期に関する合意はASEAN内でまだ十分に確立していないと考えられる。ただし,加盟に向けた準備は着々と進められている。まず,東ティモールはASEANのすべての会議にオブザーバー参加が認められることになった。さらに,加盟に難色を示してきたシンガポールは,12月,300人以上の東ティモールの官僚を受け入れ,英語能力の強化,議事録や文書の作成,交渉術などASEANの会議運営に必要なスキルを学ぶ研修機会を提供すると表明した。

(鈴木)

ASEAN全体の実質国内総生産(GDP)成長率は,コロナ禍により2020年にはマイナス3.2%へと落ち込んだが,2021年には3.4%のプラス成長へと回復し,アジア開発銀行(ADB)によれば2022年は5.5%へと加速する見通しである。他方で,物流の停滞や生産調整,労働者の離職などによる供給の減退,コロナ禍に対応した消費構造の変化などを背景に進んできた世界的なインフレに,ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー・食糧価格の高騰が拍車をかけている。さらに,インフレ対策として各国が進める金融引締めは,世界規模での需要の減退とともに,金利差による為替レートの減価を通じた輸入インフレの高進も引き起こした。

このような世界経済情勢がマレーシア,インドネシアなどの資源輸出国には追い風になっている部分はあるものの,両国を含むASEAN主要国の輸出は仕向け地を問わず鈍化している。世界的なインフレの波はASEANにも押し寄せており,ADBによれば,2021年に2.0%であったASEAN全体のインフレ率は2022年には5.1%へと上昇する見通しである。国別にみると,タイ,シンガポールなどでは2022年第3四半期にインフレのピークアウトの兆しがあるが,為替レートの減価が激しいラオス,ミャンマーではインフレ率がそれぞれ36.8%(10月),19.6%(8月)と非常に高い水準であるうえ,まだ上昇し続けている。総じて,2023年にかけても世界経済情勢は予断を許さず,ASEAN経済にとっても大きなリスク要因となっている。

RCEP発効とFTAの対象範囲の拡大2022年のASEANの経済協力は,2020年11月に署名されたRCEP協定の発効とともに幕を開けた。1月1日時点で発効したのはオーストラリア,ブルネイ,カンボジア,中国,日本,ラオス,ニュージーランド,シンガポール,タイ,ベトナムの10カ国であり,2月に韓国,3月にマレーシアが続いた。インドネシアは11月に批准書をASEAN事務局長に寄託したため,その60日後に当たる2023年1月に同国でも発効した。フィリピンは,5月の大統領選挙を経たマルコス新政権の樹立や農業団体からの反対などの影響で批准プロセスが遅れている。

ミャンマーは2021年央にはRCEP協定の批准書を寄託したが,軍事政権への正当性追認と受け取られかねないとしてASEAN事務局長側がその受理を保留にしている。ほかの加盟国の対応も分かれており,ミャンマーが5PCを履行していないことや国軍による人権侵害などを理由にミャンマーの批准を認めるべきではないと主張する国がある一方で,シンガポール(3月4日から),タイ(1月1日に遡及して適用),中国(5月1日から)のようにRCEP協定に基づく特恵待遇をミャンマーに認めた国もある。ASEAN加盟国は,ミャンマーのRCEP協定発効については各国が自由に決定し,その後にASEAN事務局やほかの加盟国に通知するという方針に合意している。このような対応により,RCEP協定に基づくミャンマーの特恵待遇を認める国と認めない国が混在することになるため,原産地規則の累積規定などの運用面で問題が生じることが懸念される。

デジタル化の進展,持続可能な開発への関心の高まりなどを受けて,FTAに求められる役割が拡大している。この点に対応するための既存FTAのアップグレードと,新しい政策課題を含む新規FTAに関する交渉も進められている。2020年9月にアップグレード交渉が立ち上げられたオーストラリア・ニュージーランドとのFTA(AANZFTA)に関しては,政府調達,中小零細企業,貿易と持続可能な開発に関する章を新たに追加することなどで2022年11月に大筋合意に達した。中国とのFTAに関しては,ACFTA 3.0に向けたアップグレード交渉が11月に立ち上げられた。とくに,包括的経済協力に関する枠組み合意の修正議定書が重視されており,そこでは,デジタル経済およびグリーン経済における貿易機会,投資促進,旅行客の流動,電子商取引,消費者保護,中小零細企業開発,地場の起業家・スタートアップ・フィンテックに関する協力などが焦点となる。日本,韓国,インドとの貿易協定においても見直しやアップグレードが続けられている。2021年11月に交渉開始が合意されたカナダとのFTA(ACAFTA)に関しては,2022年8月および11月とすでに2回の交渉がおこなわれており,労働,環境,包摂的貿易などのASEANの既存FTAでは取り扱っていない新しい分野も議論されている。

ASEAN経済共同体は幅広く進展ASEAN経済共同体に関する取り組みは幅広い進展をみせた。財貿易に関しては,3月にオンラインで開催された非公式経済大臣会議で,ASEAN物品貿易協定(ATIGA)をアップグレードするための交渉が開始された。従来の財貿易にとどまらず,ペーパーレス貿易,循環型経済,持続可能な開発といった今日的な課題もATIGAに取り込んでいくことがねらいである。

貿易円滑化分野では,コロナ禍対策として2020年11月に締結された「必需品の非関税措置の実施に関する覚書」が2年間の有効期限を迎えるにあたり,2022年9月の経済大臣会議は同覚書を2年間延長することに加え,対象品目をHS8桁レベルで100品目以上拡大することで合意した。

6月にはASEAN税関局長会合が開催され,ASEANシングル・ウィンドウを通じたASEAN税関申告書(ASEAN Customs Declaration Document: ACDD)の交換が,ブルネイ,カンボジア,インドネシア,マレーシア,ミャンマー,フィリピン,シンガポール,タイの8カ国の間で実施されていることが確認された。また同会合において,2022年版のASEAN共通関税品目分類表(ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature: AHTN)がカンボジア,インドネシア,マレーシア,タイの4カ国で適用されていることも確認され,その後,2022年内にフィリピンとシンガポールも適用を開始した。認定事業者(Authorized Economic Operator: AEO)制度の相互承認も税関局長会合が中心となって進めてきた重要な取り組みである。AEO制度は,貨物の安全管理や法令遵守などの体制が整備された適格事業者に対して,原産地の自己証明などの簡素化された税関手続きを認める仕組みである。同制度を貿易相手国との間で相互承認することにより,貿易の円滑化,手続きの簡素化に大きく資するものと期待される。実際に,日本とタイの間では2022年4月にAEO制度の相互承認取極めが署名されている。ASEANでは2022年内の署名を目指してきたが,2023年へと持ち越されることになった。

9月の経済大臣会議では,加盟国間で競争政策,競争法に関する国際協力を促進することを目指して,競争に関するASEAN枠組み協定(ASEAN Framework Agreement on Competition: AFAC)の交渉が開始された。サービス貿易に関する不必要な規制や行政手続きなどに対応するためのASEANサービス円滑化枠組みの構築も進んでおり,2023年内の妥結が期待されている。

知的所有権保護の分野でも進展があった。知的所有権協力に関する枠組み協定交渉を見据えた指針作りが開始され,「工業デザインに関するASEAN共通指針」の第2版が刊行された。また,遺伝資源・伝統的知識・伝統的文化表現に関する比較研究が実施され,先進国との対立が生じやすい同分野におけるASEANとしての取り組みが前進した。9月,経済大臣会議は世界知的所有権機関(WIPO)事務総長と初めての会談をもち,知的所有権分野での技術支援への謝意を表明するとともに,WIPOとの長期的な協力関係の構築に関心を示している。

デジタル分野では2021年10月に採択された「バンダルスリブガワン工程表」に沿って,とくにペーパーレス貿易,デジタル決済,消費者保護,電子商取引などの分野で協力が進んだ。デジタル決済に関しては,QRコードを用いた即時越境決済システムの構築に向けた指針作りが進められ,実際に2022年8月にはタイとインドネシアの間でパイロット事業が立ち上げられた。また,ASEANのデジタル経済の中核に位置付けられる「ASEANデジタル経済枠組み協定」(DEFA)の交渉を2023年に開始することを目指して,関連研究が進められている。

2021年6月に交渉が完了したASEAN-EU包括的航空輸送協定(AE-CATA)は,2022年10月に署名された。世界初の経済圏同士の航空輸送協定として,両地域間の航空連結性を高めるとともに,両地域を結ぶビジネス,貿易,旅行,人々のつながりを強化することが期待されている。

現行のASEAN連結性マスタープラン(MPAC)の期限である2025年がせまるなか,2022年11月のASEAN首脳会議において2025年以後の課題を検討するための方針や体制が示された。

(梅﨑)

2022年12月22日,タイの招聘でカンボジア,ラオス,ベトナムの外相がバンコクでミャンマーの軍事政権が任命する「外相」と非公式に会談した。ASEANの枠外でオープンに話し合うとされたこの会議の開催は,ASEAN内の対立を物語っており,ASEANの統一方針を揺るがすものになりかねない。次期議長国インドネシアによる加盟国間の利害調整に期待が寄せられる。そのインドネシアは2011年以来,東ティモールのASEAN加盟を後押ししてきた。2022年には加盟に向けた一歩がみられたものの,2023年に加盟が実現するかはまだわからない。

2022年には順調な回復をみせたASEAN経済であるが,世界的なインフレ高進やその対応としての金融引締めによる需要減退が2023年には顕在化すると見込まれており,一部加盟国にはとくに大きな悪影響をもたらす可能性がある。ASEAN経済共同体の青写真,連結性マスタープランの区切りである2025年がせまっている。2023年のASEANは,現行計画の残された課題に取り組む一方で,不確実性を増す世界情勢のなかで2025年以後のASEANがどうあるべきか,議論を深めていくことが求められる。

(鈴木:東京大学大学院総合文化研究科)(梅﨑:開発研究センター)

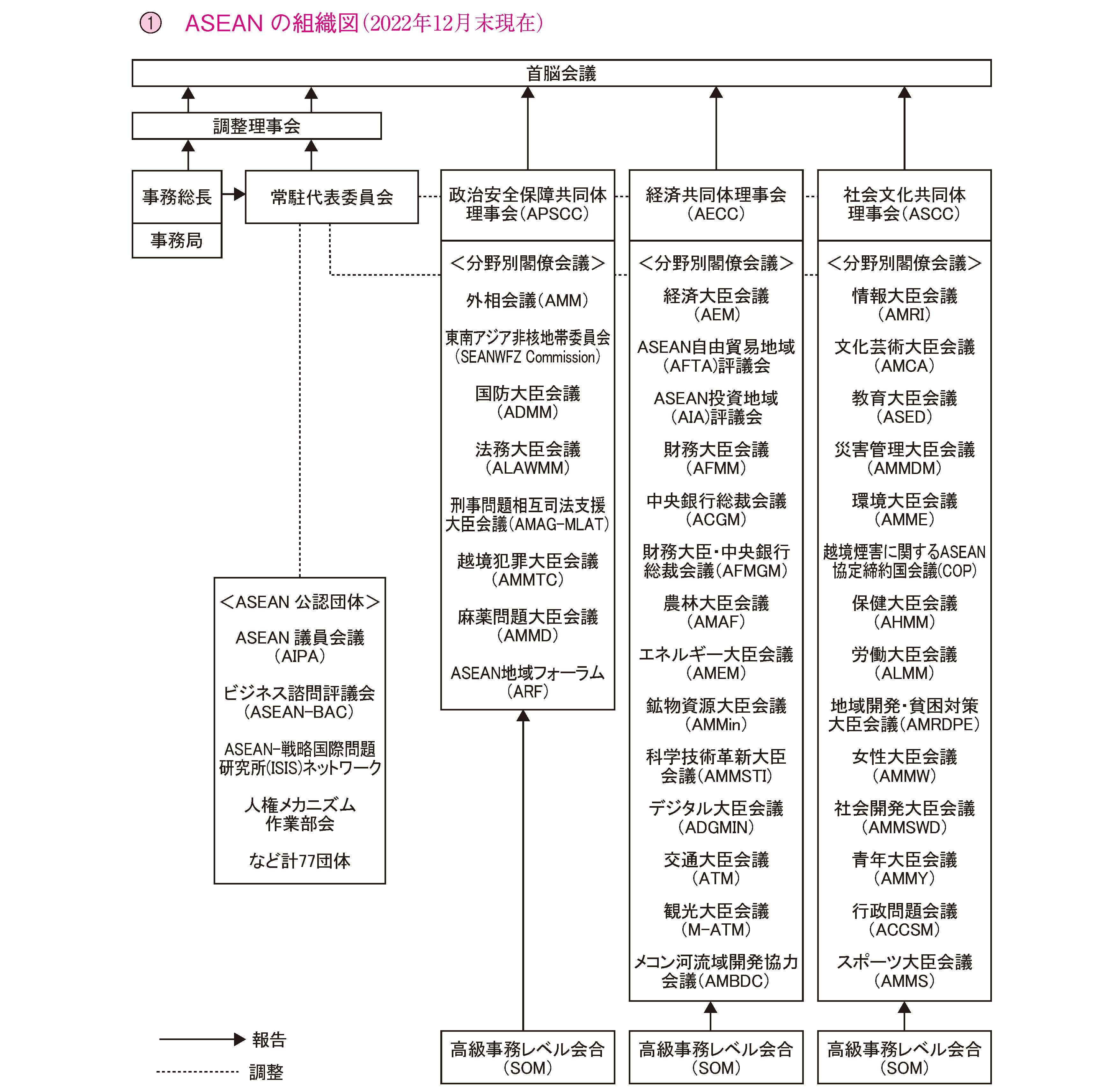

(注)ASEAN政府間人権委員会(AICHR),ASEAN女性・児童人権保障委員会(ACWC),ASEAN連結性調整委員会(ACCC)など,各閣僚会議に属する委員会などはここでは省略している。

(出所)ASEAN Charter,ASEAN Charter Annex1(2019年11月・12月改正)およびAnnex 2(2023年1月17日改正)を基に筆者作成。

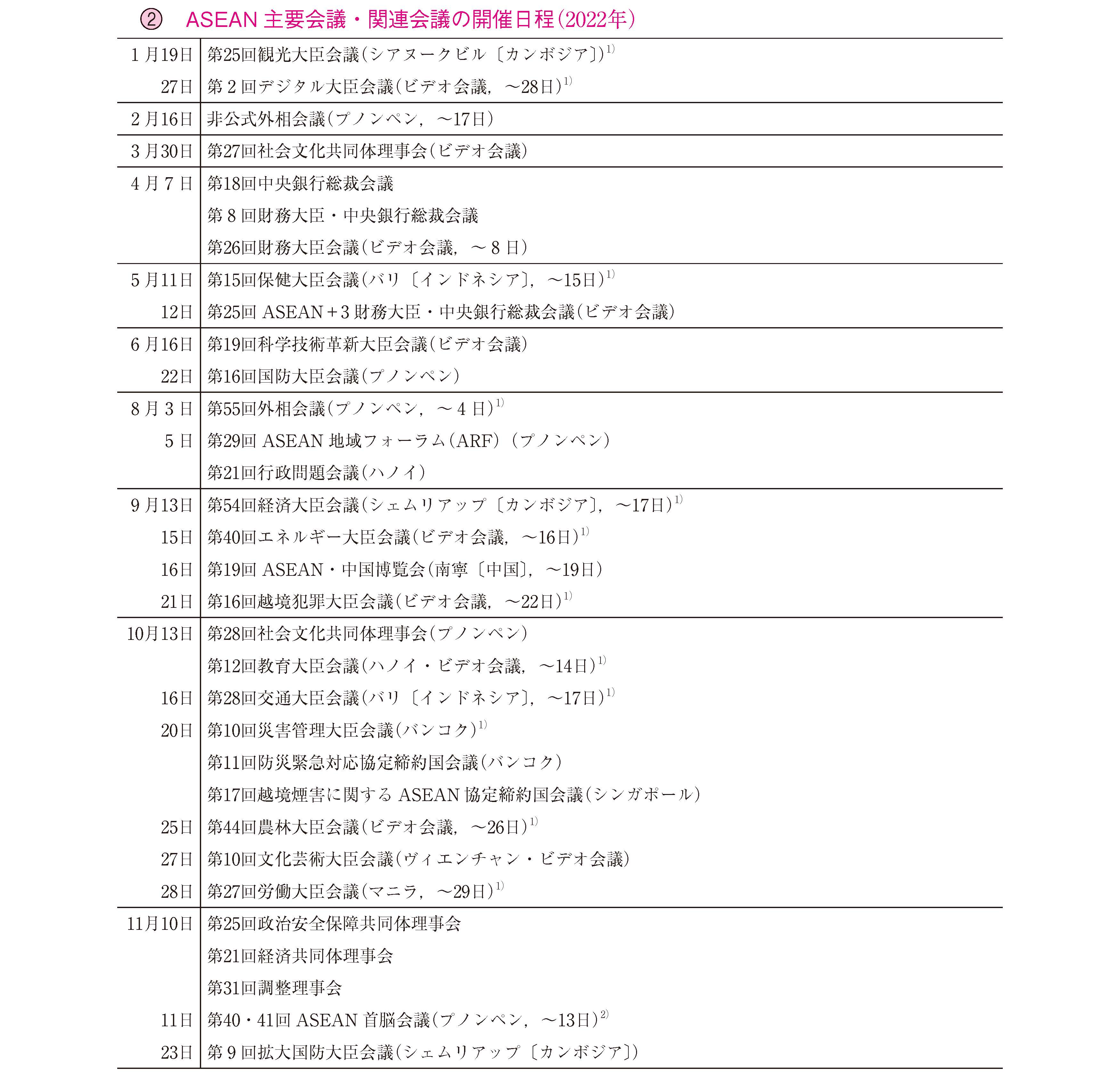

(注)1)ASEAN+3(日本,中国,韓国),東アジア首脳会議(EAS),ASEAN諸国と域外対話国(ASEAN+1)などとの閣僚会議を同時開催。2)ASEAN+3首脳会議,EAS,ASEAN+1首脳会議を同時開催。

(出所)①ASEAN事務局ウェブサイト(https://asean.org)よりダウンロードした各閣僚会議・首脳会議の合意文書,②新聞報道などに基づき筆者作成。①~②は,開催日時に違いがある場合に参照する優先順位。

(注)*は出身国。