2023 Volume 2023 Pages 99-132

2023 Volume 2023 Pages 99-132

2022年の中国は,習近平政権の3期目が決定し,習近平の一強体制が顕著となった。国内政治では,第20回党大会や北京冬季五輪の開催など,国内外に中国の堅調さをアピールする行事が催された。国内外の安全保障を司る国家安全部や公安部,司法(法院・検察院),そして人民解放軍に対する習近平の一元的指導が一層強まった。

経済では,厳しい「ゼロコロナ」政策の結果,成長率が大幅に落ち込んだ。個人消費と不動産投資が委縮し,地方債務問題は一層,深刻化した。秋の党大会では,双循環戦略やイノベーションの重要性が強調され,民間企業の評価にも姿勢の転換がみられた。年末には,インターネットと不動産業界を中心に民間企業に対する大幅な規制緩和が行われた。人口は61年ぶりにマイナス成長に転じ,半導体産業の汚職問題も明るみに出た。数々の経済課題を乗り越えるために,デジタルエコノミーの発展に大きな期待が寄せられた。

対外関係では,ウクライナ情勢の緊迫化に伴い,中国は外交・安全保障面において難しい立場に置かれることになった。欧米諸国との対立を深めるなかで,ロシアとは一定の距離を保ちながらも天然ガス供給といった実利的なつながりの強化を進めた。さらに,グローバル・サウスの諸国に対しても積極的な外交を展開し,中国がグローバル安全保障イニシアチブ(GDI)を推し進めるための基盤づくりに努めた。

中国共産党全国代表大会(党大会)は5年に1度開催され,過去5年の政治運営の総括を行うとともに,今後の政策課題について議論し,政策方針を決定する。いわば今後5年間の中国の行く末を見定める重要な政治イベントである。また,中国共産党の最高規則でもある党規約の改正が行われる。習近平政権の3期目が決定的となるなかで,どのような規則が党規約に盛り込まれるか注目された。くわえて党大会では,党大会後に開催される中央委員会第1回総会(1中全会)に向けて,中央委員ならびに中央候補委員が選出される。

10月16日に開幕した第20回党大会で習近平総書記が行った報告には,2つの特徴がみられた。1つ目は,「改革」への言及が減少したことから見受けられる経済成長を最優先課題とする「改革開放」志向の低下である。これまで中国共産党にとって「改革開放」は,正統性の源泉のひとつとされてきた。しかし,中国が著しい経済成長を遂げるなかで,国内では経済格差の拡大といった社会の歪みが現れた。習近平は報告において,これを防ぐためには,富と機会を公正に分配し,すべての人が豊かになることを目指す「共同富裕」の実現が不可欠であると指摘した。また,対外関係においても,大国化した中国は,周辺諸国や欧米諸国と軋轢を生んでいる。これに対し習近平は「国際情勢の急激な変化,とりわけ外部からの威嚇,抑制,封鎖,極限的な圧力を前に,われわれは国益を重視して国内政治を優先させることを堅持した。(中略)闘争においては国家の尊厳と核心的利益を守り,わが国の発展と安全保障に関する主導権をしっかりと握った」と述べ,発展とともに安全保障を考慮する必要性を確認した。

中国共産党が取り組まなければならない政策課題として,安全保障の重要性が指摘されていることからもわかるように,2つ目の特徴は,「安全」の重視である。この「安全」とは,2014年に提起された「総体国家安全観」に基づいている。この概念は,伝統的および非伝統的安全保障を包摂するだけでなく,対外関係としての安全保障や国内社会の安定を維持することも同時に重視している。習近平は報告において,「国家安全保障の体系と能力の現代化を進め,国家の安全保障と社会の安定を断固として守る」とし,内外の不安定要素を統括して対応していかなければならないと論じた。3期目の習近平政権は,さまざまな問題を「安全」と結びつけることで党中央が関与すべき課題とみなし,その解決の権限を党中央に集権化させることになるだろう。

党規約の改正について,「党員が必ず履行すべき義務」として「『2つの擁護』を徹底する」という項目が追加された。「2つの擁護」とは,習近平の政治的地位および党中央の権威と指導性を擁護することを意味する。これは当初予想されていた習近平の権威を高め党員に忠誠を事実上義務付ける「2つの確立」といった文言ではなかったものの,習近平の権威付けには一定程度寄与している。その他には,台湾について「『台湾独立』を断固として反対し,食い止める」という文言が党規約に追加された。第3期習近平政権において,台湾に対する圧力はさらに強まるものと予想される。

習近平一強体制の構築第20回党大会が10月22日に閉幕した翌日,中国共産党第20期中央委員会第1回総会(1中全会)が開催された。1中全会は中国共産党の人事を決定する重要な場で,特に今回は習近平総書記の去就に注目が集まった。大方の予想通り,習近平が総書記に選出され,中央軍事委員会主席にも選ばれた。これは,年齢制限や総書記の任期制といった慣習が踏襲されず,習近平による長期政権が始まることを意味する。

第20回党大会ならびに1中全会に関して,習近平一強体制が築かれたとの見方が多い。その理由として,まず,後任人事がなされなかったことがある。江沢民政権以降の人事を確認すると,政治局常務委員に50代の人材を登用し,後継者として育てる傾向がみられた。しかし,今回の政治局常務委員は全員60代であった。5年後の党大会で67歳以下となるのは丁薛祥のみで,習近平の後任となり得る人材が見当たらない。このことからも,習近平政権の長期化が予想される。

次に,中国共産党青年団(共青団)勢力が一掃され,習近平と近しい人物が多く登用されたことである。引退年齢とされる67歳を前にして,共青団勢力とされる李克強首相や汪洋中国人民政治協商会議全国委員会主席は常務委から外れることになった。また,共青団とのつながりが深いとされている胡春華も,次期首相の有力候補であったが,政治局委員に残留できず,事実上の降格処分となった。前総書記の胡錦濤が第20回党大会の閉会式で突如退出したことも相まって,習近平による共青団勢力の一掃が象徴的となった。

さらに,政治局常務委員の選出が習近平との個人的なつながり,あるいは習近平の評価に依拠していると考えられる点である。政治局常務委員に選出された習近平以外の6人は,習近平が地方指導者であった時代からの長年の部下を含む政治的に近しい新任者(李強,蔡奇,丁薛祥,李希),および過去10年の働きぶりが認められた留任者(趙楽際,王滬寧)の2つに大別される(鈴木隆「権力の伝統に回帰する中国政治―中国共産党第20回党大会の成果と第3期習近平政権の展望」『IDEスクエア』2022年12月)。このような人選は,習近平の人事に及ぼす影響がその他の指導幹部と比べて強いことを示している。

そして,習近平の一強体制は,党中央人事のみならず,習近平がかねてから重視していた安全保障や社会の安定に関係する国家安全部や公安部,司法関係の人事においても顕著に表れている。6月24日に公安部部長に昇格した王小洪は,1993年に福建省福州市公安局副局長に昇格し,当時福州市党委書記であった習近平の腹心であったとされている。また,10月30日に国家安全部部長への就任が決定した陳一新も,習近平が浙江省党委書記を務めていた際に省党委副秘書長を歴任した習近平に近しい人物である。翻って,昨年重大な規律違反や違法行為の疑いがあるとして調査されていた元司法部部長の傅政華には,9月22日に執行猶予2年の死刑判決が言い渡された。さらに同時期に調査が入った元公安部副部長孫力軍にも同月23日に執行猶予2年の死刑判決が下された。習近平は第20回党大会前後において重要ポストへの腹心の起用と,抵抗勢力と思われる人物の一掃を行っていたことがわかる。くわえて,11月30日に江沢民が死去したことにより,江沢民が中心であったとされる上海閥の勢力減退をうかがわせ,習近平の一強体制は今後さらに強固なものになると予想される。

「ゼロコロナ」政策の実施と緩和世界各国がアフターコロナを見据えた政治運営を行うなかで,中国は新型コロナウイルスの感染を最小限に抑え込む「ゼロコロナ」政策を継続した。北京冬季五輪開催直前の時期にも,西安市や天津市といった大規模都市でロックダウンが決行された。そして,3月下旬には上海市においても全面的なロックダウンの実施が決定した。当初,3月28日から4月1日までの短期間の予定であったが,感染者数の減少が見込めず,ロックダウンは6月1日まで延長された。延長が決定した4月の時点で,孫春蘭副首相は上海視察を行った。孫春蘭は「『ゼロコロナ』という基本方針に疑問を抱いてはならない」と強調し,党中央の政策を貫徹する必要性を訴えた。しかし,感染拡大が続いたことから,4月9日には上海市閔行区の幹部3人が職を解かれた。5月5日には中国共産党中央政治局常務委員会会議(党中央政治局常務委会議)で新型コロナウイルス感染症の予防,制御状況が議論され,習近平総書記は「『ダイナミック・ゼロコロナ』を堅持する」ことを強調し,同政策を継続する方針を明言した。

その後も,習近平と新型コロナウイルス感染症対策を担当する孫春蘭は繰り返し「ゼロコロナ」政策に言及した。孫春蘭は,5月23日に北京市の新型コロナウイルス感染症対策状況について,6月13日には同市で集団感染が発生したバーへ視察を行った。その際に,「ゼロコロナ」政策の堅持について強調している。7月25日に習近平は各民主諸党派や無党派の代表らとの座談会を実施し,「新型コロナウイルス感染症対策と経済発展の両立が必要」と述べた。このような習近平による発言の影響があったのかは定かではないものの,孫春蘭が8月13日に行った海南省視察の際に,「ダイナミック・ゼロコロナ」への言及がなく,代わって「社会面におけるゼロコロナ」という用語が用いられた。しかしその後,オミクロン株の感染拡大が各地で発生し,孫春蘭が11月21日に行った重慶視察では,再度「ゼロコロナ」政策の堅持が強調された。これは,同月10日に開催された党中央政治局常務委会議における習近平の重要演説に基づいた方針であった。

多少の揺れ動きはあるにせよ,一貫して「ゼロコロナ」政策を遂行してきた習近平政権であったが,11月下旬には政策変更に舵を切ることになった。そのきっかけとなったのは,新疆ウイグル自治区ウルムチで発生した火災である。火災が発生したマンションは,新型コロナウイルス感染症感染防止のために封鎖されていたことから,消火活動の遅れが発生し死傷者が出たとされた。この火災に関する情報はSNSを通じて瞬く間に広がり,全国各地で抗議デモが起こった。

このような社会からの動きに対して,習近平は12月1日に「オミクロン株の毒性は高くない。これは将来の緩和策に道を開くものだ」と言及し,「ゼロコロナ」政策の緩和について示唆した。そして,同月7日に国家衛生健康委員会は新型コロナウイルスの感染予防制御の実施をさらに最適化するための10カ条を発表し,緩和策を提示した。しかし,皮肉にも緩和策が施行されると同時に新型コロナウイルス感染者数はピークを迎えることになった。新型コロナウイルス感染症をめぐる国内の混乱は今しばらく続くと予想される。

宇宙開発の強化中国は宇宙開発において技術力を持ち始めており,アメリカやロシアと並ぶ宇宙強国として存在感を増してきている。1月28日に発表された5回目の宇宙白書となる「中国の宇宙開発2021」では,今後5年の主要な任務として,宇宙強国を目指すことを指摘した。2月9日には「中国宇宙科学技術活動青書(2021年)」が発表され,2022年には50回を超えるロケットや宇宙船の打ち上げを行う計画があることがわかった。そのなかには,初飛行となる新型運搬ロケット(長征6号甲,捷竜3号)や宇宙ステーション建設のための宇宙貨物船(「天舟」),有人宇宙船(「神舟」),実験モジュール(「問天」,「夢天」)が含まれている。3月4日には中国有人宇宙プロジェクト総設計師の周建平が,5月以降に宇宙ステーションプロジェクトの建設段階に入ると説明した。

宇宙ステーションの建設を目的として,宇宙貨物船の「天舟」4号と5号が5月10日と10月12日に,実験モジュールの「門天」と「夢天」が7月24日と10月31日に無事に打ち上げられた。これらの宇宙貨物船ならびに実験モジュールはすべて,昨年4月に打ち上げられた「天和コアモジュール」とのドッキングに成功した。このような打ち上げの成功によって,宇宙ステーション「天宮」の建設が急速に進められた。11月29日には有人宇宙船の「神舟」15号が打ち上げられ「天宮」とドッキングし,宇宙飛行士6人が同時に宇宙空間に滞在することを可能にした。宇宙ステーション建設のための打ち上げ計12回はすべて成功しており,中国の技術力の高さがうかがえる。

このような宇宙開発の強化は,第20回党大会においても指摘された。新しい産業体系として「宇宙開発強国の建設を加速させる」と言及されるとともに,「宇宙などの安全保障体系の整備を強化する」とも述べられており,宇宙を領土や領海と同じように自国の権益と捉えようとする思惑が垣間みえる。習近平総書記は,11月21日に開催された国連と中国の宇宙探査とイノベーションのグローバルパートナーシップに関するシンポジウムに送った祝賀メッセージのなかでも,宇宙の平和的利用を強調した。しかし,これまで宇宙に赴いた中国人宇宙飛行士15人は全員中国人民解放軍空軍に所属する軍人である。このことから,中国の宇宙開発は軍事面においても脅威となる可能性がある。この点に関して,前述の宇宙白書のなかで,中国はロシアと共同で月面基地建設を始める計画が記されるなど,宇宙開発をめぐる中ロの協力もみられる。2月4日に発表された中ロ共同声明も中ロの衛星システムの協力に関する文書を締結したことを明らかにしている。今後は,制宙権をめぐる中ロ協力の加速と対米けん制姿勢の強まりが予測される。

サイバーセキュリティへの取り組みを強化サイバーデータセキュリティは国家安全に関わる分野として,その取り組みが強化されている。1月4日には「サイバーセキュリティ審査弁法〈規則〉」(「弁法」)が公布された。「弁法」は,インターネットプラットフォーマーのデータ処理活動が国の安全に影響を及ぼし,またはその可能性がある場合には,審査を義務付けると規定している。また,100万を超えるユーザーの個人情報を把握しているインターネットプラットフォーマーに対しても,国外に上場する際には審査を受けなければならないとした。インターネットプラットフォーマーと呼ばれる企業の活動を国家の安全と結びつけ,それら企業を合法的に管理できるような制度作りを進めていることがわかる。くわえて,2017年に施行した「サイバーセキュリティ法」の改正を進めるため,9月14日に同法の意見聴取稿が公表された。本改正は,「データセキュリティ法」や「個人情報保護法」などの法律が昨年に改正あるいは制定されたことを受け,それらの法律との整合性を図るためとしている。とくに本改正では,セキュリティ審査を受けていない製品やサービスを使用した情報インフラ機関に対する罰則の強化を目指している。

このようにサイバー空間やデータに対する取り組みを強化している背景として,米中対立がある。3月11日の新華社報道によると,中国のインターネットが海外からサイバー攻撃を受けており,これらの攻撃元はアメリカであることがわかったという。一方で,アメリカのバイデン大統領も5月12日にサイバーセキュリティ強化のための大統領令に署名した。これは,アメリカ国内の個人情報が中国に流出することを阻止するためであったとの見方がなされている。これに対して外交部報道官は「中国はデータセキュリティ保護に関する原則を厳格に実行し,違法行為を禁止し,法に従って取り締まっている」と強調した。また,9月8日に外交部は,西北工業大学にアメリカからサイバー攻撃があったとして,在中国アメリカ大使館に厳正な申し入れを行った。中国はサイバー攻撃の被害国であるという報道が発出されるなかで,11月7日に「連携してサイバー空間運命共同体を築く」と題する白書を発表し,サイバー空間の国際協力の必要性について指摘した。第20回党大会報告において習近平総書記が国内外の「安全」に強い関心を示したように,中国はサイバー空間においても「安全」の確保を強調している。国内法規によって国内外の「安全」を確保しようとする習近平政権の傾向をここでも確認することができる。

「戦い」に備えた軍事改革ウクライナ情勢や台湾をめぐる状況が緊迫化するなか,中国は軍事力の強化に努めている。今年度の国防費は前年度比7.1%増の1兆4505億5000万元(約26兆3000億円)となった。3年ぶりに高い伸び率となり,軍拡の勢いを緩めない方針を鮮明にした。国防部報道官は「中国の国防費増加は複雑な安全保障の挑戦への対応であり,大国としての責任を果たすうえで必要なものである」と説明している。国防費の急速な増強に関連して,台湾統一に向けた軍備強化を進める動きに注目が集まった。3月5日に開幕した第13期全国人民代表大会第5回会議で李克強首相は台湾について,これまで言及されてきた「一国二制度」の方針を堅持することに代わり,「祖国統一」と「『台湾独立』と分裂を図る行為に断固として反対する」ことを強調した。

そして,軍改革については9月21日に開催された中国国防・軍隊改革シンポジウムにおいて習近平総書記が重要指示を出し,「新たな情勢と任務の要求を捉え,戦いに備え,戦うことに焦点を絞る」ことを強調した。また第20回党大会において習近平が,台湾に関して「武力行使の放棄は決して約束しない」と言及していることからすれば,重要指示で強調された「戦い」とは台湾への侵攻に備えようとする動きとも読み取れる。

くわえて習近平は,11月8日に中国共産党中央軍事委員会(中央軍事委)連合作戦指導センターを視察した際にも,その目的として「訓練を全面的に強化し,戦いに備える姿勢を明らかにするためだ」と言及した。そのうえで,「わが国の安全保障情勢の不安定性と不確実性が増大している。戦闘力という唯一の根本的基準を堅持し国家主権や安全,発展の利益を断固として守らなければならない」とも強調した。そもそも連合作戦指導センターとは,習近平政権の軍改革によって設けられた組織で,その総指揮に習自らが就任している。これは従来4総部(総参謀部,総政治部,総後勤部,総装備部)という制服組といわれる軍人組織に権限が集中していた状態から,習近平が務める文民の中央軍事委主席の権力拡大を目指した改革のひとつであった。そしてこの視察のなかで,「戦いに備える姿勢」を強調したということは,制服組に対して戦いが発生する際の命令指揮系統の可視化を行ったと指摘することができる。

軍事力の最大化を目指しながらも,軍に対する党の統制も強化することを目指す習近平政権の軍事改革は,今後も野心的に継続していくと予想される。

(内藤)

2022年の国内総生産(GDP)は121兆207億元,経済成長率(実質)は3%にとどまり,所期目標の5.5%を大きく下回った。このような低成長は,11月までの厳しい「ゼロコロナ」政策と,その後の全面解禁による混乱の結果,生じたものである。四半期ごとの成長率をみると,1~3月は4.8%とまずまずのスタートを切ったものの,4~6月は上海でのロックダウンにより一気に0.4%へ落ち込んだ。7~9月は3.9%と幾分,回復していたが,10月~12月は各地で繰り返されたロックダウンおよびその後の「ゼロコロナ」政策の大幅緩和により,2.9%へと再び下落した。

業種別にみると,第一次産業の付加価値額は前年比4.1%増の8兆8345億元,第二次産業の付加価値額は3.8%増の48兆3164億元であった。しかし,「ゼロコロナ」の直撃を受けた第三次産業の付加価値額は,前年比2.3%増の63兆8698億元にとどまった。

消費は大幅に落ち込んだ。個人消費の指標である社会消費財小売総額は43兆9733億元で,前年比0.2%下落した。うち商品の売上は前年比0.5%増の39兆5792億元,飲食業の収入は4兆3941億元で6.3%の大幅減となった。

投資についてみると,固定資産投資は前年比5.1%増の57兆2138億元に達した。インフラ投資,製造業投資およびハイテク産業投資はそれぞれ9.4%増,9.1%増,18.9%増で好調だった。しかし,民間投資はコロナショックに加えて,2021年より強化した民間企業規制の影響もあって0.9%増にとどまり,うち不動産投資は10.0%もの激減であった。

不動産低迷のしわ寄せを受けて,地方債務問題は一層深刻化した。土地売却収入が減少した結果,地方政府の「総合財力」(財政収入+中央からの移転+政府系ファンドの収入+国有資本の収入)は前年の28兆3500億元から28兆元(予測値)へと低下した。その一方で,頻繁なPCR検査等により財政支出が大幅に増え,地方債務残高は35兆元以上に膨らんだ。

貿易は比較的好調だった。輸出は23兆9654億元(前年比10.5%増),輸入は18兆1024億元(同4.3%増),貿易黒字は5兆8630億元(同34%増)と,輸出と貿易黒字額のいずれも新記録を達成した。とくに,自動車輸出台数は前年比54.4%増の311万台に上り,ドイツを抜いて世界第2位になった。自動車輸出のけん引役は電気自動車で,輸出台数は67万9000台で前年比120%も増加した。

物価は,ウクライナ戦争により世界中がインフレに見舞われたなか,比較的低水準に収まった。消費者物価指数(CPI)は2%増にとどまり,代表的な品目についてみると,食糧価格は2.8%増,豚肉価格は6.8%減であった。一方で,生産者物価指数(PPI)は4.1%上昇し,前年の8.1%より大幅に下落した。

為替レートの推移をみると,米連邦準備制度理事会(FRB)による7回の利上げの影響で,人民元は切り下げを余儀なくされたが,主要国のなかでは比較的変動幅が小さかった。4月中旬~5月中旬,第1ラウンドの切り下げが進行した。当時は上海でのロックダウンによる景気後退の圧力とともに,FRBによる利上げ加速の予測で人民元の為替レートは1ドル=6.4元弱から6.8元強へ下落した。第2ラウンドの切り下げは8月中旬~11月上旬に進行し,ドル対人民元の中間価格は,2008年1月以来の安値である7.255元を記録した。その後,FRBによる利上げ幅の縮小および国内での「ゼロコロナ」の解除により,景気回復の見通しが改善され,レートは12月上旬に1ドル=7元以内に戻った。

党大会で示された経済政策の方向性10月に開催された第20回党大会では,安全保障の重要性がとりわけ強調され,「安全/リスク(風険)/危険」という3つのキーワードに言及した回数は,前回大会の64回(合計値,以下同)から111回に急増した(2大会の報告の文字数はほぼ同様であるため,比較可能)。これを受けて海外メディアは,中国経済は内向きとなり,計画経済も再び台頭するだろうとする報道を多数行った。しかし,経済政策に関する内容を整理すると,状況は必ずしもそうではない。

第1に,経済政策の力点は,確かに国内市場に置かれるようになった。ただ,双循環戦略で示されたように,国際社会とのリンケージがおろそかにされたわけではない。周知のように,中国政府は2020年に従来の輸出志向工業化を目指す国際大循環戦略を見直し,海外との関係を維持しつつ経済発展の重点を国内市場にシフトする双循環戦略を発表した。今回の報告でも,双循環の戦略的意味を改めて強調した。なかでも,国内循環に関するキーワードがとりわけ増加した。例えば,「超大規模市場」と「統合された大市場の構築」(構建統一大市場)という2つの言葉は,いずれも党大会報告に初めて登場した。前者は,14億人という巨大市場の経済発展に対するメリットを強調した用語である。後者は,国内市場でヒトやモノといった生産要素がスムーズに移動できていない状況に鑑み,市場統合に向けた制度構築を目指す意味で使用されている。その一方で,前回大会で13回しか使用されなかった「分配/共同富裕」という2つのキーワードは,今回21回も登場した。習近平政権が格差の是正を通じて,内需の拡大を図る意図が強くにじみ出ている。

ただし,国内市場への傾斜は,他国への依存を減らし,鎖国状態に陥ることを必ずしも意味していない。大会報告を丹念に読み解くと,国内大循環は,実は「高水準の対外開放の推進」に関連する段落で,「国内大循環でもってグローバルなリソースと要素を引きつけ,(中略)貿易と投資協力の質と水準の向上を図る」という形で言及されている。この記述から巨大な国内市場の優位性を発揮することにより,主導権を握りながらグローバリゼーションに関わっていく,という中国側の姿勢がはっきりと見て取れる。

第2に,イノベーションと研究開発に関しては,コア技術の独自開発とオープンイノベーションの重要性が同時に強調されている。今回の報告で,「イノベーション(創新)/技術/科学/科技」という4つのキーワードに言及した回数は,前回の103回から133回へ急増しており,科学技術やイノベーション重視の姿勢を鮮明に表している。共産党の高級幹部の出自からもこの傾向が確認される。米ブルッキングス研究所の集計によれば,第20回党大会で中央委員会入りした205人の高級幹部のうち,科学技術畑で勤務経験を有する人は81人に上っている。

こうしたイノベーション重視の背景には,無論,アメリカによる厳しい技術デカップリングが考えられる。これまで先進国からの調達に頼っていた先端技術は,独自に開発しなければならなくなった。しかし,経済のグローバル化が高度に進展した今日にあって,重要技術の研究開発こそ国際分業体制への参加が欠かせない。現に,「自主創新」(技術の独自開発)のモデルケースとみなされ,12月に本格的な使用が始まったC919国産旅客機も,基幹部品であるエンジンや飛行制御システム,燃料システム等は,依然として欧米からの調達に頼っている。したがって,大会報告では「自主創新」と同時に,「国際競争力のあるオープンイノベーションエコシステムを形成させる」ことの重要性を初めて指摘した。

第3に,民間企業に関しては,それまでの厳しい規制のスタンスから,一定の見直しが行われた。2021年以降,中国政府は不動産,インターネットおよび学習塾業界を中心に,民間企業に対して厳しい締め付けを行った。そのため,党大会前には,国有企業を中心とする計画経済体制が全面的に復活するのでは,とする懸念が高まった。しかし,実際に報告の内容を確認すると,「市場/民営/非公有制」という3つのキーワードが26回登場し,前回の24回を上回った。報告では「動揺せず非公有制経済の発展を奨励,支持,誘導し,資源配分における市場の決定的な役割を発揮する」と明確に述べた。2021年以降,中国政府は民間企業に対して「資本の無秩序な拡張を防止する」という厳しい表現を使用したが,今回の報告では「法に則って資本の健全な発展を規範付け,誘導する」という控えめな表現を用いるにとどめた。

民間企業に対する大幅な規制緩和党大会後,中国政府はすぐさま民間企業への規制緩和に着手した。11月7日,国家発展改革委員会は,「政策環境のさらなる整備による民間投資の発展支援強化に関する国家発展改革委員会の意見」を発表した。同意見には,(1)重大プロジェクトのけん引と政府投資のレバレッジ機能の発揮,(2)民間投資プロジェクトの加速実施の推進,(3)民間投資を質の高い発展に導く,(4)民間投資による遊休資産の多様な方式による活用を奨励,(5)民間投資における資金調達支援の強化,(6)民間投資の健全な発展の促進,という6つのポイントが盛り込まれた。

12月15~16日に開催された中央経済工作会議では,規制緩和の姿勢がより鮮明になった。習近平は会議において「私は一貫して民間企業を支持してきた」と発言した。そして,終了後の会報には「プラットフォーム企業の雇用創出,国際競争での本領発揮を支持する」「不動産市場の安定と発展を確保する」,といった内容が盛り込まれた。なお,中央経済工作会議に先立って発表された「内需拡大戦略規画綱要(2022~2035年)」には,民間企業による教育産業への参入を支持する内容も含まれていた。

民間企業に対する厳しい規制が全面的に見直された背景には,以下の2つの理由が考えられる。ひとつは,「ゼロコロナ」政策の結果,景気が極度に低迷したことである。民間企業の企業家精神を喚起することにより,経済に再び活力を取り戻すことが何より急務となった。もうひとつは,新技術をイノベーションの成果として結実させるうえで,民間企業は国有企業と比較して圧倒的な優位性を有していることがある。米中対立が激化するなかで,中国政府はイノベーションにおける民間企業の大きな役割を認めざるを得なくなったといえる。

61年ぶりの人口減少2022年末の人口数は14億1175万人,出生人口数は956万人,死亡人口は1041万人,総人口は前年比85万人減少した。大飢饉が発生した1961年以来,人口は61年ぶりにマイナス成長に転じた。中国の合計特殊出生率(15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの)も年々減少傾向にあり,直近の2021年には1.16人という低水準に落ち込んだ。人口が増加も減少もしない均衡状態を保つには,合計特殊出生率は約2.1人に達する必要がある。そのため,中国においては今後,人口がさらに減少していくことはほぼ確実である。

人口減少とともに,少子高齢化も急速に進んでいる。1980年から2022年にかけて,15歳以下の年少人口の割合は36.1%から18.2%まで低下した。一方で,同期間における60歳以上の老年人口の割合は,6.9%から19.8%へ急増した。

少子高齢化に伴って,16~59歳の生産年齢人口も減少し始めた。中国における生産年齢人口の割合は,1980年の57.0%から2007年には69.2%に上昇し,ピークを迎えた。しかし,その後,少子高齢化が進んだ結果,同割合は2022年時点で62.0%にまで減少した。

通常,生産年齢人口の減少は,労働力の供給不足だけでなく,消費の縮小にもつながり,経済成長に負の影響を与えかねない。しかし,第6回人口センサス(2010年)と第7回センサス(2020年)の結果を比較すると,大学(短大を含む)以上の学歴をもつ人口の比率は,同期間に8.9%から15.5%へ,絶対数では1億2000万人から2億1800万人へ上昇し,依然として拡大傾向を見せている。こうした高学歴層が一定の規模で存続している限り,生産年齢人口の減少による中国経済へのダメージは,当面,限定的なものになると考えられる。

高齢化対策の一環として,中国政府は11月に北京や上海など36都市で個人年金制度の試験的導入を発表した。これは,個人が積立金を出して金融資産を運用し,老後に備える制度である。少子高齢化で公的年金の積立不足が懸念されるなか,個人年金の拡充を通じて,社会保障の持続性を維持することが狙いである。年間積立額の上限は1万2000元となっており,積立を促すために,税制面での優遇措置も検討されている。

半導体対中輸出規制の強化と大基金の汚職問題2022年,米中対立は経済の面においてさらにエスカレートした。それは,主に半導体産業の対中輸出規制に表れている。

バイデン政権は3月に日本,韓国,台湾と連携しながら,中国大陸を世界の先端半導体サプライチェーンから排除する「CHIP4」構想を発表した。続いて8月9日,「CHIPSおよび科学法案」が発効した。同法は,アメリカの半導体産業に対して巨額の補助金を与えるとともに,補助金を受け取る企業は,外資系企業も含めて,その後10年間,中国の28ナノメートル以下の先端半導体製造施設に投資することを禁じる,という規定が定められていた。

10月7日,バイデン政権は中国に対して新たな半導体輸出規制を発表した。具体的には,(1)中国のスーパーコンピューターや人工知能(AI)開発で使われる先端半導体(14ナノメートル以下)の輸出を禁止,(2)中国が先端半導体を独自開発できないように,アメリカ製の装置や部品,素材の輸出を禁止,(3)アメリカ国籍や同国のグリーンカードを有する外国人による中国の半導体開発への参加,支援の禁止,(4)中国の半導体装置メーカー(先端半導体向けかどうかは関係なく)に対してアメリカ製の部品や素材の輸出を禁止するといった極めて厳しい内容になっている。バイデン政権はさらに,同様に半導体装置で高い競争力を有する日本とオランダにも働きかけ,中国向けの先端半導体の輸出規制に歩調を合わせるよう迫った。2023年1月の報道によると,両国は輸出規制に関してアメリカと合意に至ったとのことである。

中国は,こうした輸出規制に対処するために,米中対立以降,半導体サプライチェーンの国産化を急ピッチで進めてきた。しかし,2022年に半導体産業で注目を集めたのは,むしろ「国家集積電路産業投資基金」(大基金)の汚職問題だった。同基金は中国政府が2014年に成立した,半導体産業の育成を目標とする主力の投資ファンドである。2022年7~8月,大基金の関係者の少なくとも6人が汚職問題で身柄を拘束された。該当人物には,半導体産業を管轄する工業信息部電子信息司の元司長で大基金の総経理を務めた丁文武,中国国家開発銀行国開発展基金管理部の元副主任で大基金の管理会社である華芯投資の総裁を務めた路軍等,業界の重鎮が集まった。さらに7月28日,工業信息部の元部長である肖亜慶が中央紀律委員会から取り調べを受けているという情報が流れた。やはり大基金の汚職問題が関係していた模様である。

半導体大手の紫光集団も,上記の汚職問題に巻き込まれた。大基金は1期目で,少なくとも284億元を同集団の傘下企業に投資した。なかでもメモリーメーカー最大手の長江存儲技術(YMTC)には247億元を出資した。今回の汚職問題が明るみに出たほぼ同時期の7月16日,紫光集団の前董事長である趙偉国が身柄を拘束された。同社が2021年7月に債務問題で破綻し,2022年7月に会社の更生手続きが完了した直後のことだった。紫光集団と大基金の癒着関係の実態が十分に解明されたわけではないが,少なくとも投資の決定に際して,デューデリジェンス(投資前の詳細調査)の責任が十分に果たせなかったことが指摘できる。

デジタルエコノミーの進展人口減少や少子高齢化,技術デカップリング等,数々の経済課題への対策として,中国政府はデジタルエコノミーの発展に大きな期待を寄せている。党大会直後の10月28日,国家発展改革委員会主任の何立峰は,「デジタルエコノミーの発展状況についての報告」を発表した。報告では,習近平談話を引用する形で「膨大なデータと豊富な運用場面の優位性を最大限に活用し,デジタル技術と実体経済の緊密な統合を促進する」と指摘した。以下,主に同報告を踏まえながら,中国におけるデジタルエコノミーの最新の展開について説明する。

まず,デジタルインフラの整備状況についてみると,2022年6月時点で,データセンターのサーバーラック数は590万に上った。同7月時点で,次世代の通信技術である5Gの基地局数は196万8000カ所,5G携帯電話のユーザー数は3億5500万人に達した。デジタルインフラの構築に関して特筆すべきは,2022年2月に発足した「東数西算」プロジェクトである。中国の経済先進地域は東部に集中しており,「計算力」(データ処理能力)に対する需要も主に東部に集積している。対する西部地域は,水力や太陽光発電等の再生可能エネルギー資源が豊富で,データセンターの創設に適している。そこで「東数西算」プロジェクトでは,沿海部の長江デルタ地域等の3カ所に加えて,内陸部の貴州や内モンゴル等の5カ所,合計8カ所において国家計算力ハブを創設し,これらのハブからなるネットワークを通じて,東部地域で生じた膨大なデータを西部地域のデータセンターで処理することを計画している。中国政府の狙いは,こうした強力な計算力ネットワークを通じて,社会全体におけるデータ処理への投資を節約し,先端半導体や関連する製造装置への依存を軽減することにある,と指摘されている。

次に,デジタル技術の研究開発についてみると,2021年時点でデジタルエコノミーに関連する中核産業の発明特許の承認件数は中国全体の39.6%を占める27万6000点に達した。なかでも,AI,モノのインターネット,量子情報という3領域における特許の承認件数は,世界で首位になっている。なお,量子コンピューティングのプロトタイプや炭素ベースの集積回路といった先端領域でも,オリジナル技術の進展がみられたと報告されている。

第3に,既存産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)についてみると,製造業,サービス業のいずれでも顕著な進歩がみられた。製造業のDXについては,2021年に中国における産業用モノのインターネット(IIoT)産業の規模は1兆元を超えるようになった。2022年7月時点で,特定の業界もしくは地域で高い影響力を有するIIoTプラットフォームの数は150に達し,プラットフォームの利用企業数は160万社に上った。IIoTの展開は,製造業の自動化,スマート化に寄与し,生産性の上昇につながるため,生産年齢人口の減少による中国経済への負の影響を緩和することが期待できる。

サービス業は,規模の経済が働きにくいため,経済成長への貢献が製造業ほど期待できないと指摘されてきた。しかし,中国はデジタル技術の積極的な導入を通じて,サービス業においても著しい成長を実現しつつある。中国におけるEコマース(EC)の取引高は,2012年の8兆元から2021年には世界最大規模の42兆3000億元に膨らんだ。うちオンライン小売額は13兆1000万元,越境ECの輸出入額は2兆元弱に達した。なお,モバイル決済,オンライン配車等の業種は,デジタルシルクロードの一環として,「一帯一路」の沿線国にも続々と進出している。

(丁)

2月24日にロシア軍がウクライナに侵攻し,ウクライナの各地でロシアとウクライナ軍の衝突が発生した。翌日に習近平国家主席はプーチン大統領と電話会談を行い,ウクライナ情勢について意見交換を行った。習近平は,「中国はウクライナ問題自体の是非に照らして中国の立場を決定している」,「中国はロシアがウクライナと交渉を通じて問題を解決することを支持する」と指摘し,ロシアの出方を注視する姿勢をみせた。

26日には,王毅外相がイギリスのリズ・トラス外相,欧州連合(EU)のジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表,フランスのエマニュエル・ボヌ大統領外交顧問とそれぞれ電話会談を行い,ウクライナ情勢について意見交換をし,中国の基本的立場について述べた。そのなかで,「北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大が連続5回行われた状況下では,ロシアの安全保障面の正当な訴えは当然重視され,適切に解決されなければならない」と指摘した。このように,中国はロシアの出方をうかがう一方で,EUを中心とする諸外国に対しては,ロシアの立場を擁護するような姿勢をみせた。3月2日の国連総会でロシアのウクライナ侵攻を非難する決議が採択された際には,中国は棄権した。これについて外交部報道官は,「遺憾なことに今回の緊急特別総会で表決が行われた決議案は事前に全加盟国による十分な協議がなく,現在の危機の背後にある歴史的経緯と複雑な矛盾について全面的に検討がなかった」とし,中国が棄権票を投じざるを得なかった背景について説明した。

このように中国が相反する姿勢を呈したことから,欧米諸国は中国とロシアの関係について不信感を募らせた。3月2日に『ニューヨーク・タイムズ』は,「中国の高官がロシア高官に対して北京五輪開催期間中にウクライナに侵攻しないよう言った」と報道した。これに対して外交部報道官は,虚偽情報であると厳しく非難した。さらに在米中国大使である秦剛は同月15日の『ワシントン・ポスト』に「ウクライナ問題におけるわれわれの立場」と題する論文を発表した。そのなかで,「中国は事前に知っていた,『黙認した』,『放任した』などの言い方は完全な虚偽情報であり,その狙いは中国に責任を押し付け,イメージを汚すことにある」と指摘し,「ロシアとウクライナの衝突発生は中国にとって何らメリットもない」と強調した。このような中国の立場は,翌月19日に米外交専門誌『ナショナル・インタレスト』でも示された。

中国はウクライナ危機に対する自身の役割として,上海協力機構(SCO)の積極的な活用を望んでいる。王毅は3月17日にSCOの張明事務局長と会見を行い,「ウクライナ危機による多くの影響に対し,SCOは地域ひいては世界の安全と安定の維持のために一段と積極的役割を果たさなければならない」と言及した。9月16日に開催されたSCO加盟国元首理事会第22回会議では習近平が演説を行った。ウクライナ危機に関する直接的な指摘はなかったものの,現在の安全保障上の厳しい局面を打破するためにはグローバル安全保障イニシアチブが重要であると述べた。4月21日に海南省博鰲で開催された博鰲(ボアオ)・アジアフォーラムで習近平が提唱したグローバル安全保障イニシアチブは,地域紛争やパンデミックに取り組むことを謳い,すべての国に共通する,包括的かつ協力的で持続可能な安全保障概念である。中国は,ウクライナ危機をめぐりロシアとの交渉や欧米諸国との対ロ政策の足並みを揃えることを求められるなかで,国際的な課題について自らがイニシアチブを持つ安全保障論を展開していこうと試みている。

ロシアとの緊密な関係を継続しつつも慎重な姿勢をみせる中国習近平国家主席は新型コロナ感染症の感染拡大以降,外遊の動きがみられなかった。そのなかでも習近平はプーチン大統領と対面やオンラインなどの会談を合わせて4回ほど行っており,中ロ関係が緊密であることを印象付けた。2月4日には,北京で中ロ首脳会談が行われた。新華社報道によれば「両首脳は中ロ関係および国際情勢で双方が関心を持つ問題について踏み込んで意見交換した」という。ウクライナ情勢や台湾問題に関して意見交換がされたと考えられる。同日付で発表された「新時代の国際関係と世界の持続可能な発展に関する中ロ共同声明」にはウクライナに関する直接的な言及はみられなかったものの,NATOの東方拡大の継続に反対することが記された。くわえて,「両国の新しい二国間関係は,冷戦期の軍事・政治同盟よりも優れており,協力分野で『禁じられたもの』はない」として,中ロが軍事面を含めた協力関係を目指していることを確認している。そのほか同日付で,ロシアの対中天然ガス供給を増やすことに関する文書が調印された。中国は,ウクライナ情勢については直接的な言及を避けながらも,ロシアとの緊密な関係を維持し,天然ガスといった資源の獲得を目指すなど,戦略的な外交を展開していることがわかる。

6月15日に行った中ロ首脳電話会談では,4月の博鰲・アジアフォーラムで習近平が提唱したグローバル安全保障イニシアチブについて意見交換が行われた。習近平は中ロの二国間関係のみならず,SCOやBRICSといった多国間枠組みで積極的に国際秩序とグローバルガバナンスを発展させることを主張した。これに対して,プーチンも「中国が打ち出したグローバル安全保障イニシアチブを支持する」と表明している。このような中ロの合意は,同月23日にオンラインで開催された第14回BRICS首脳会議においても非欧米諸国の結束をアピールする形で提起された。中国がロシアとの二国間関係およびロシアを含む多国間枠組みを用いて,欧米諸国に対抗する安全保障の枠組み形成に注力している姿がうかがえる。

習近平の2年8カ月ぶりの外遊先となったウズベキスタンで,ロシアのウクライナ侵攻が始まってから初めてとなるプーチンとの対面による首脳会談が9月15日に執り行われた。ロシアに対する欧米諸国の反発が強まるなかで,中国からの支援を期待するロシアと紛争に巻き込まれたくない中国との間で温度差があった。習近平はウクライナ情勢に関して一切言及しない一方で,プーチンは習近平に対して「ウクライナ危機に関する中国の懸念を理解しており,すべての問題を説明する用意がある」と述べ,ロシア側の焦りがみられた。

中国はウクライナ紛争への直接的な関与を避けようとしているが,台湾問題を理由にロシアとの軍事面での関係強化に積極的になっている。ロシアが中国に軍事的な支援をするといった取り決めはないものの,ウクライナ情勢が深刻化するなかでプーチンは「〈一つの中国〉原則を断固順守する。少数の国が中国の核心的利益に関わる問題で,挑発的な行動をとっていることを非難する」と欧米諸国の対中姿勢を批判し,中国への理解を強調した。

軍事面での両国の協議は事務レベルにおいても行われてきた。9月19日には第17回中ロ戦略安全保障協議が行われ,両国の全面的で戦略的な協力パートナーシップの内容を充実させることで一致した。中国はウクライナ情勢をめぐり,ロシアとの緊密な関係を維持しながらも,紛争に巻き込まれたくないとする姿勢をみせているが,中国の核心的利益に関わる問題については軍事面を含んだロシアとの連携強化を図ろうとしている。

安全保障をめぐる米中対立の先鋭化米中貿易摩擦が激化するなかで,アメリカはウクライナ情勢を受け,台湾をめぐる日本とオーストラリアの安全保障の取り組みを強化している。アメリカのバイデン政権は,台湾に対し2022年に6回の武器売却を行ったことを明らかにした。アメリカが台湾における国防の必要性を重視し,防衛能力向上を支援していることがわかる。これに対し中国は,アメリカのこのような動きを警戒し,非難した。実際に,台湾の防空識別圏に進入した中国軍機は前年と比べ大幅に増えた。安全保障をめぐる米中の対立は先鋭化している。

3月14日に開催された楊潔篪中央外事工作委員会弁公室主任とアメリカのジェイク・サリバン国家安全保障問題担当大統領補佐官との会談において,楊潔篪は「(アメリカは:筆者注)『台湾独立』を支持しないと約束をしていたが,行動と態度表明は明らかに異なっている」と非難した。同月18日の習近平国家主席とバイデン大統領との電話会談においても,習近平は「台湾問題の処理がまずければ,両国関係に破壊的影響をもたらすことになる」と強調した。

4月19日に中国が南太平洋の島国であるソロモン諸島と安全保障協力の枠組み協定を正式に締結させたのも,アメリカやオーストラリア,ニュージーランド,そして日本などの連携強化への対抗とみられている。同協定の詳細について公式に発表されなかったものの,SNSに流出した草案とされる文書には「ソロモン諸島は中国に警察や軍人の派遣を要請できる」,「中国は船舶の寄港や補給ができる」旨記載されていた。このことから,今回の協定が中国の南太平洋における軍事基盤獲得を目指す動きであるとの見方がなされている。中国のこのような動きに対し,アメリカのカート・キャンベル国家安全保障会議インド太平洋調査官らは急遽ソロモン諸島を訪問するなど,同協定への警戒感を高めている。これに対して,外交部副報道官は「太平洋の島国はアメリカやその同盟国としか安保協力をしてはならないのか」と反発した。

両国は衝突しながらも対話を続けた。5月18日に楊潔篪とサリバンの電話会談が,7月28日に習近平とバイデンの電話会談が実施された。特に7月はアメリカのペロシ下院議長の訪台が取り沙汰されていたことから,台湾への言及が目立った。習近平は台湾に対する中国の原則的立場について重点的に説明し,「中国の国家主権と領土保全を断固守ることは14億の中国人民の断固とした意志だ。民意に背くことはできない」と強く主張した。しかし,8月2日にペロシは台湾に向かい,翌日には蔡英文総統らとの会談を実施し,25年ぶりの米下院議長の訪台を実現した。中国の外交部は抗議の声明を発表し,人民解放軍は台湾本島の周辺で軍事演習を実施した。中国が公表した軍事演習の規模によれば,1996年の第3次台湾海峡危機を上回るとみられている。

台湾をめぐって米中対立が先鋭化するなかで,11月14日に習近平とバイデンは初めて対面による首脳会談を実施した。習近平は,「台湾問題は中国の核心の利益のなかの核心であり,米中関係の政治的基礎のなかの基礎であり,米中関係が越えてはならない一番のレッドラインである」とこれまでよりも強い語気で主張した。ウクライナでの核使用またはそれを脅しとして使用することに反対することや,両国の閣僚級による対話の継続などで合意したものの,台湾を中心とした米中の安全保障をめぐる対立は平行線をたどった。

ASEAN諸国との経済連携を強化する中国2012年から交渉が開始した地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が,2022年1月1日に発効した。同月13日に李克強首相がベトナムのファム・ミン・チン首相と電話会談を行った際に,「RCEPは地域経済の重要な要素である自由な移動を促進し,貿易と投資の拡大や推進,そしてサプライチェーンの安全および安定的な維持にとってプラスである」と言及した。中国はこれまで二国間関係や「一帯一路」などさまざまな枠組みを用いてASEAN諸国との経済連携を推し進めている。RCEPの発効はそれを一層強めることになる。

10月に開催された第20回党大会前までは外遊の動きがみられなかった習近平国家主席であるが,経済連携の強化を目指し,ASEAN諸国への外交には積極的な姿勢がみられた。1月11日に習近平はインドネシアのジョコ・ウィドド大統領と電話会談を行い,経済,貿易,防疫といった分野での協力強化で一致した。7月26日に発表した中国とインドネシアの共同声明においても,両国間の貿易の規模を拡大することが言及されている。3月18日には,カンボジアのフン・セン首相と電話会談し,1月1日に発行された自由貿易協定やRCEP,そして「一帯一路」への協力を進めることで合意した。そのほか,4月1日の王毅外相とミャンマー軍事政権のワナ・マウン・ルウィン外相との会談や,10月31日の習近平とベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記長との会談においても,経済回廊建設の推進について言及した。

政治や外交面に関して,中国は6月にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議において,台湾問題や米中関係における中国の立場を説明し,ASEAN諸国への理解を求めた。また,11月13日に開催された第17回東アジアサミットには李克強首相が参加し,南シナ海について「地域諸国が南シナ海を平和,友情,協力の海にすることを支持する」と強調した。11月に入ると習近平の外遊も復活し,積極的にASEAN諸国の首脳陣と対面する機会が増えた。同月16日に行われた習近平とジョコとの会談において,全面的な戦略パートナー関係成立10周年を契機として,新たに両国関係のレベルを引き上げることで合意した。その翌日に習近平はシンガポールのリー・シェンロン首相とも会見し,全方位協力パートナー関係の推進を強調した。そのほかにも中国とタイとの間で運命共同体構築が宣言されるなど,中国はASEAN諸国との関係の緊密化を図っている。両国関係のレベルを引き上げる際には,RCEPや「一帯一路」,経済回廊建設などが必ず言及されている。経済面での密接なつながりによって,ASEAN諸国の政治的距離も近づけようとする中国の思惑がうかがえる。

グローバル・サウスとのつながり強化ウクライナ情勢や台湾をめぐる安全保障など,欧米諸国やオーストラリア,日本との対立が顕著になるなかで,中国は「グローバル・サウス」と呼ばれるアフリカ,ラテンアメリカ,アジアの新興国や途上国との関係構築を強化している。この狙いは,それらの国々の支持を獲得し,中国がその代表として国際社会における影響力を拡大することにあるだろう。その象徴的な枠組みが「一帯一路」であった。現在はイタリアやギリシャなど幅広い対象との協力関係の構築を実現しており,1月20日の新華社報道によるとすでに147カ国,32の国際機関と「一帯一路」共同建設協力文書が調印されている。

昨年アメリカが撤退を決め,その後ターリバーンが政権を奪取したアフガニスタンに対しても中国は積極的な外交姿勢を示してきた。3月31日に第3回アフガニスタン隣国外相会議が開催され,習近平は書面で「アフガンの平和的安定的発展の実現を支援するため尽力する」と指摘した。そして,7月26日に開催されたアフガニスタン情勢をめぐる約20カ国の高官級会合において中国は「経済発展がアフガニスタン安定化のための解決策」だとし,「一帯一路」へのアフガニスタンの取り組みに期待した。さらに2023年初には,ターリバーン暫定政権と新疆中央アジア石油天然ガス有限公司が油田開発契約を結ぶことがわかった。これはターリバーンが実権掌握後,海外企業と締結した最大規模の資源開発契約であった。

中国がソロモン諸島と安全保障協力の枠組み協定を締結したことは,アメリカをはじめとする欧米諸国に衝撃を与えた。5月下旬から6月上旬にかけて王毅外相が南太平洋諸国(ソロモン諸島,キリバス,サモア,フィジー,トンガ,バヌアツ,パプアニューギニア)を歴訪しており,当該地域への中国の関心の高さがうかがえる。5月30日には第2回中国・太平洋島嶼国外相会議が開催された。同会議では,中国が安全保障や貿易の分野において新構想を提起したものの,いくつかの国は引き続き議論が必要とし,合意には至らなかった。王毅は,島嶼国との協力ならびに対話を継続していく旨を強調しており,今後も当該地域への中国の積極的な外交攻勢が展開されるだろう。

また,中国は国際情勢の変化にかかわらず密接な関係を持つことを意味する「全天候型戦略的協力パートナーシップ」をパキスタンと結んでおり,緊密な関係を維持している。11月2日に習近平国家主席がパキスタンのシャハバーズ・シャリーフ首相と会見した際には,「新時代の緊密な中国パキスタン運命共同体構想を加速し,両国の全天候型戦略的協力パートナー関係に新たな原動力を注力することを願っている」と発言した。双方は,中国パキスタン経済回廊連合協力委員会の枠組みを生かし,「一帯一路」を一段と推し進めることでも合意し,共同声明を発表した。同月25日には,習近平とキューバのディアスカネル大統領が会談し,ここでも新時代の両国関係の深化に関する共同声明が発表された。社会主義国家同士の友好関係を強調するとともに,中国は「一帯一路」を中南米で推進することに関しても意欲を示し,対米牽制の姿勢をみせた。

動き始めた日中関係米中対立や新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,ここ数年は隔たりのある日中関係であった。2022年上半期はそのような距離のある日中関係が継続したものの,日中国交正常化50周年を迎えた下半期は,双方の対話チャネルが増え,ようやく膠着状態に少し変化が現れた。

日本と中国の対立は,安全保障をめぐる攻防のなかで表面化した。2月11日に開催された日米豪印(QUAD)の外相会合が開催されたことに対して,中国外交部報道官は,「『QUAD』は中国を抑え込み,封じ込め,アメリカの覇権を守る道具」であると牽制した。5月23日にはQUADの首脳会談が東京で開催され,その前日に日米首脳会談が行われた。その合同記者会見において,バイデン大統領が「台湾防衛に軍事的に参加する用意がある」と回答した。安倍元首相が2月にアメリカとの「核共有」を検討するべきと言及したことや台湾の蔡英文総統とのリモート対談も相まって,中国の日本への台湾問題をめぐる安全保障上の警戒感が高まった。一方,2月21日に北京市内で在中国日本大使館の外交官が中国当局に一時拘束され,数時間後に解放された事件が起きた。これに対し,中国外交部報道官は,「身分にそぐわない活動を行っていた」とし,再発を防ぐよう日本側に要求したと述べた。また2月に行われた北京冬季五輪の開会式に,岸田首相は欧米諸国による外交ボイコットに足並みを揃えるかたちで欠席し,両首脳の直接対面は叶わなかった。

9月22日に執り行われた安倍元首相の国葬には,中国から全国人民協商会議全国委員会副主席で衛星政党のひとつである致公党主席の万鋼が参列した。安全保障をめぐる日中の対立や,台湾からの参加表明,そして日中国交正常化50周年記念などを考慮し,中国共産党員以外の要人を派遣する決定がなされたものとみられる。

関係改善の兆しがみえ始めたのは,日中国交正常化50周年という節目である。9月29日には,日中国交正常化50周年を祝し,双方の首脳陣が祝電を交換した。習近平は新しい時代にふさわしい日中関係を構築するために力を尽くすようリードしていきたいと強調した。11月7日には対面での日中首脳会談が3年ぶりに行われ,両国関係安定・発展についての5つの共通認識(コンセンサス)が採択された。ここでは,「互いに協力パートナーとなり,互いに脅威とならない」政治的共通認識を政策のなかで体現することが示された。また,5つのコンセンサスの1つである防衛部門の海空連絡メカニズムのホットラインを早期開設することについて,11月22日に開かれた日中高級事務レベル海洋協議でも確認された。日本は同協議の場で,中国が日本の排他的経済水域に弾道ミサイルを着弾させたことについて深刻な懸念を表明した。その一方で,日中安保対話を具体的に調整するなど,日中は対話の可能性についても模索を始めている。

(内藤)

国内政治では,3月5日に開催された全国人民代表大会で,李強が国務院総理に任命され,習近平政権の3期目が本格的に始動した。習近平を後ろ盾とする李強が,経済担当であるとされる国務院総理に就任することで中国経済に関するさまざまな課題にどのような政治手腕を発揮するか注目される。近年の習近平政権は,対外関係としての安全保障のみならず国内社会の安定の維持を目指す「安全」を重視する姿勢が顕著である。このことから,2023年もあらゆる国内外の課題が「安全」と結びつき,厳正に対処されていくことになると考えられる。統制や抑圧は一層強まることになるだろう。

経済では,「ゼロコロナ」政策の反動で,消費と投資に一定の回復が期待できる。デジタルエコノミーや電気自動車等の新興産業の発展も加速するだろう。しかし,不動産市場の低迷や地方債務問題,アメリカによる技術デカップリングの強化など,懸念材料も依然として多い。こうしたなかで,いかにして消費者と企業家に,一旦失った成長への自信を取り戻させるかが,景気回復のカギを握っている。

対外関係では,台湾をめぐる情勢が緊迫化する可能性が高い。アメリカ中央情報局は,「習近平が2027年までに台湾進攻を成功させる準備を人民解放軍に指示したことを把握した」と言及しており,台湾をめぐる欧米諸国との安全保障面での対立は必至であろう。欧米諸国との対立を深めるなかで,中国は国際社会における影響力拡大のために,ロシアやグローバル・サウスとの緊密な関係構築を目指すことになる。

(内藤:地域研究センター)

(丁:開発研究センター)

| 1月 | |

| 1日 | 「中華人民共和国政府とカンボジア王国政府の自由貿易協定」正式に発行。 |

| 4日 | 「サイバーセキュリティ審査弁法」公布。 |

| 4日 | 習近平党総書記・国家主席,北京冬季五輪準備状況視察。 |

| 6日 | 中国共産党中央政治局常務委員会会議,開催。 |

| 11日 | 習近平,インドネシアのジョコ大統領と電話会談。 |

| 12日 | 中国,シリアと「一帯一路」協力了解覚書調印。 |

| 18日 | 中国共産党第19期中央紀律検査委員会第6回総会,開催。 |

| 20日 | 『新華社』,中国は147カ国,32の国際機関と「一帯一路」共同建設協力文書を調印と報道。 |

| 26日 | 習近平,山西省視察(~27日),水害被災地を見舞う。 |

| 28日 | 「中国の宇宙開発2021」白書を発表。 |

| 2月 | |

| 4日 | 北京冬季五輪開催(~20日)。 |

| 4日 | 習近平,北京冬季五輪開会式出席のため訪中したロシアのプーチン大統領と首脳会談。「新時代の国際関係と世界の持続可能な発展に関する中ロ共同声明」を発表。 |

| 6日 | 習近平,北京五輪開会式出席のため訪中したアルゼンチンのフェルナンデス大統領と会見し「全面的戦略パートナーシップを深めることに関する中華人民共和国とアルゼンチン共和国の共同声明」を発表。 |

| 21日 | 北京市内在中国日本大使館の外交官が中国当局により拘束,数時間後に解放。 |

| 22日 | 王毅外相,ブリンケン米国務長官と電話協議。 |

| 24日 | 王毅,ロシアのラブロフ外相と電話会談。 |

| 25日 | 習近平,ロシアのプーチン大統領と電話会談。ウクライナ情勢について重点的に意見交換。 |

| 26日 | 王毅,イギリスのトラス外相,欧州連合(EU)のボレル外交安全保障上級代表,フランスのボヌ大統領外交顧問とそれぞれ電話会談。ウクライナ情勢について意見交換し,中国の基本的立場について説明。 |

| 3月 | |

| 2日 | 国連総会でロシアのウクライナ侵攻を非難する決議採択。中国は棄権。 |

| 14日 | 楊潔篪中央外事工作委員会弁公室主任とアメリカのサリバン国家安全保障問題担当大統領補佐官,イタリアのローマで会談。両国ともに関心を寄せる国際,地域問題について意見交換。米中関係を正しい軌道に戻すことで合意。 |

| 17日 | 王毅,北京で上海協力機構(SCO)の張明事務局長と会見,「ウクライナ情勢について,SCOは地域,世界の安全と安定の維持に積極的な役割を担わなければならない」と発言。 |

| 18日 | 習近平,アメリカのバイデン大統領と電話会談。米中関係を安定発展の軌道に戻すこと,ウクライナ危機への適切な解決のため努力することを確認。 |

| 18日 | 習近平,カンボジアのフン・セン首相と電話会談。 |

| 28日 | 日本の安倍元首相,台湾の蔡英文総統とリモート対談。 |

| 28日 | 中国共産党中央政治局常務委員会会議(党中央政治局常務委会議),開催。新型コロナウイルス感染症の予防,制御状況について議論。 |

| 31日 | 王毅,安徽省屯溪で第3回アフガニスタン隣国外相会議を主催。 |

| 4月 | |

| 1日 | 王毅,安徽省屯溪でミャンマー軍事政権のワナ・マウン・ルウィン外相と会談。中国ミャンマー経済回廊の建設推進を強調。 |

| 2日 | 孫春蘭国務院副首相,新型コロナウイルス感染症対策指導として上海視察。 |

| 8日 | 習近平,フィリピンのドゥテルテ大統領と電話会談。 |

| 9日 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いたことを受け,上海市閔行区の幹部3人解任。 |

| 19日 | 中国とソロモン諸島,「安全保障協力の枠組み協定」を正式に締結。 |

| 21日 | 海南省博鰲で博鰲(ボアオ)・アジアフォーラム開催。習近平,グローバル安全保障イニシアチブを提起。 |

| 5月 | |

| 5日 | 党中央政治局常務委会議,開催。新型コロナウイルス感染症の予防,制御状況を議論。習近平は重要演説で「ダイナミック・ゼロコロナ」政策を強調。 |

| 18日 | 楊潔篪,サリバンと電話会談。 |

| 18日 | 習近平,フィリピンのマルコス・ジュニア次期大統領と電話会談し,「両国は重大な国際,地域問題について戦略的意思疎通と協調を強め,地域の平和,発展の好ましい動きを維持することを願っている」と強調。 |

| 23日 | 孫春蘭,新型コロナウイルス感染症対策状況について北京市視察。 |

| 26日 | 王毅,南太平洋島嶼国など8カ国を訪問(~6月4日)。最初の訪問国としてソロモン諸島を訪問し,ソロモンのマナセ・ソバガレ首相と会見,ジャーマイア・マネレ外相と会談。 |

| 30日 | フィジーのスバで第2回中国・太平洋島嶼国外相会議開催。王毅はフィジーのボレンゲ・バイニマラマ首相兼外相と共同議長を務める。 |

| 31日 | 習近平,アラブ首脳国連邦のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領と電話会談。 |

| 31日 | 習近平,ザンビアのハカインデ・ヒチレマ大統領と電話会談。 |

| 6月 | |

| 2日 | 楊潔篪,韓国の金聖翰国家安保室長と電話会談。 |

| 3日 | 王毅,パプアニューギニアの首都ポートモレスビーで同国のソロイ・マレポ・エオエ外相と共同記者会見,島嶼国との地域安全保障取り決めを結ぶ計画はないと言及。 |

| 3日 | 第19回東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム安全保障政策会議をオンラインで開催。 |

| 12日 | 第19回シャングリラ対話会合(アジア安全保障会議)をシンガポールで開催。魏鳳和国防相,「台湾を分裂させようとするなら,われわれは必ず一戦をためらわず,対価を惜しまない」と強調。 |

| 13日 | 孫春蘭,新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生した北京市のバーへ視察。 |

| 15日 | 習近平,プーチンと電話会談。習近平,「中ロは引き続き主権,安全保障など核心の利益と重大な懸念に関わる問題で互いに支持し,両国の戦略協力を緊密にする」と発言。 |

| 23日 | 第14回BRICS首脳会議をオンラインで実施。 |

| 24日 | 王小洪公安部副部長,公安部部長に昇格。 |

| 30日 | 習近平,香港前行政長官の林鄭月娥と会見,5年間の仕事を評価。 |

| 30日 | 習近平,香港サイエンスパークを視察。 |

| 7月 | |

| 1日 | 習近平,香港で香港祖国復帰25周年祝賀大会に出席。 |

| 1日 | 胡春華,チベット視察(~4日)。 |

| 12日 | 習近平,新疆ウルムチ市視察(~13日)。 |

| 26日 | アフガニスタン情勢をめぐる約20カ国の高官級会談,ウズベキスタンで開催。中国代表は経済発展がアフガニスタン安定化のための解決策と主張。 |

| 26日 | 習近平,北京でジョコと会談。中国・インドネシア首脳会談共同プレス声明発表。 |

| 26日 | 中国一級行政区・中央省庁レベル主要指導幹部の「習近平総書記の重要演説の精神を学び,第20回中国共産党大会を迎える」特別研究討論班,北京で開催(~27日)。習近平が重要演説で第18回党大会から10年の取り組みを強調。 |

| 28日 | 習近平,バイデンと電話会談し,「一つの中国」を強調。 |

| 8月 | |

| 3日 | アメリカのペロシ下院議長訪台,蔡英文らと会談。米下院議長の訪台は25年ぶり。王毅はペロシの訪台に関し,「アメリカが中国の主権を侵害」と発言。 |

| 4日 | 中国軍は台湾島周囲6海空域で重要軍事演習訓練(~7日)。 |

| 4日 | 中国が軍事演習で発射した弾道ミサイルが日本の排他的経済水域に落下。日本は中国側に抗議。 |

| 10日 | 「台湾問題と新時代の中国の統一事業」白書発表。 |

| 13日 | 孫春蘭,新型コロナウイルス感染症対策状況について海南省視察。 |

| 16日 | 習近平,遼寧省視察(~17日)。 |

| 30日 | 習近平,政治局会議を主宰。第19期中央委員会第7回総会と中国共産党第20期全国代表大会(党大会)の準備作業を検討。 |

| 9月 | |

| 5日 | 習近平,四川省地震に対して重要指示。 |

| 6日 | 習近平,中央全面改革深化委員会第27回会議主催。 |

| 9日 | 政治局会議開催。「中国共産党規約(改正案)」を検討。 |

| 14日 | 習近平,ウズベキスタンのサマルカンドで開催される上海協力機構(SCO)加盟国元首理事会第22回会議に出席(~16日)。 |

| 15日 | 習近平,ウズベキスタンのサマルカンドでプーチンと首脳会談。中ロ関係と共に関心を寄せる国際,地域問題について意見交換。 |

| 15日 | 習近平,ウズベキスタンのサマルカンドでロシア,モンゴル3国元首第6回会合実施。 |

| 19日 | 楊潔篪とロシアのパトルシェフ安全保障会議書記,福建省で第17回中ロ戦略安全保障協議を共同で主宰。 |

| 22日 | 日本の安倍元首相の国葬に致公党の万鋼党主席が参列。 |

| 22日 | 傅政華元司法部部長,執行猶予2年の死刑判決。 |

| 23日 | 孫力軍元公安部副部長,執行猶予2年の死刑判決。 |

| 23日 | 中国共産党第20期中央紀律検査委員会第1回全体会議,開催。 |

| 29日 | 日中国交正常化50周年を記念し,習近平と日本の岸田首相が祝電交換。 |

| 10月 | |

| 9日 | 中国共産党第19期中央委員会第1回総会,開催。 |

| 14日 | オミクロン株,中国本土で初検出。 |

| 16日 | 中国共産党第20期全国代表大会,開幕(~22日)。 |

| 23日 | 中国共産党第20期中央委員会第1回総会,開催。 |

| 25日 | 第20期中央政治局会議,開催。 |

| 28日 | 発展改革委員会,「デジタルエコノミーの発展状況についての報告」を発表。 |

| 30日 | 陳一新中国共産党中央政法委員会秘書長,国家安全部部長に就任。 |

| 31日 | 習近平,北京でベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記長と会談。 |

| 11月 | |

| 2日 | 習近平,北京でパキスタンのシャハバーズ・シャリーフ首相と会見。中・パキスタン共同声明を発表。 |

| 7日 | 「連携してサイバー空間運命共同体を築く」白書発表。 |

| 7日 | 「政策環境のさらなる整備による民間投資の発展支援強化に関する国家発展改革委員会の意見」を発表。 |

| 10日 | 党中央政治局常務委会議,開催。新型コロナウイルス感染症の予防,制御状況について議論。習近平は重要演説。 |

| 11日 | 李克強国務院首相,カンボジアの首都プノンペンで開催された第25回ASEAN+1に出席。 |

| 12日 | 李克強,プノンペンで開催された第25回ASEAN+3に出席。 |

| 12日 | 宇宙貨物船「天舟5号」の打ち上げ成功。 |

| 13日 | 李克強,プノンペンで開催された第17回東アジアサミット出席。 |

| 14日 | 習近平,インドネシアのバリでバイデンと初めての対面による首脳会談を実施。 |

| 15日 | 習近平,インドネシアのバリで開催された主要20カ国・地域(G20)首脳会合出席(~16日)。 |

| 17日 | 習近平,タイのバンコクで開催されたAPEC非公式首脳会議出席(~18日)。 |

| 17日 | 習近平,タイのバンコクで岸田と会見。対面での実施は3年ぶり。 |

| 21日 | 孫春蘭,新型コロナウイルス感染症対策状況について重慶市視察(~27日)。 |

| 21日 | 習近平,河南省工場火災で重要指示。 |

| 22日 | 第14回日中高級事務レベル海洋協議をオンラインで開催。 |

| 22日 | 魏鳳和,カンボジアで開催された第9回ASEAN国防相拡大会議に出席し,オースティン米国防長官と会談。 |

| 24日 | 『新華社』,月,火星探査から深宇宙へいくことを技術責任者が言及したと報道。 |

| 25日 | 習近平,キューバのディアスカネル大統領と会談。中・キューバ共同声明発表。 |

| 27日 | 衛星「遥感36号」打ち上げ成功。 |

| 28日 | 習近平,北京でモンゴルのフレルスフ大統領と会談。 |

| 29日 | 有人宇宙船「神舟15号」の打ち上げ成功。 |

| 30日 | 習近平,北京でラオスのトーンルン・シースリット国家主席と会談。 |

| 30日 | 江沢民元国家主席,死去。 |

| 12月 | |

| 1日 | 習近平,北京でEU欧州理事会ミシェル議長と会談,「ゼロコロナ」政策の緩和について示唆。 |

| 1日 | 孫春蘭,国家衛生健康委員会座談会開催。 |

| 6日 | 江沢民追悼大会。 |

| 7日 | 国家衛生健康委員会,新型コロナウイルスの感染予防制御の実施をさらに最適化するための10カ条を発表,緩和策を提示。 |

| 8日 | 習近平,サウジアラビア首都のリヤドでサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子と会談。 |

| 9日 | 習近平,リヤドで開催された中国・湾岸協力会議GCCサミットで基調演説。 |

| 15日 | 中央経済工作会議開催(~16日),習近平,重要演説。 |

| 20日 | 習近平,ドイツのシュタインマイヤー大統領と電話会談。 |

| 20日 | 習近平,コートジボワールのワタラ大統領と電話会談。 |

| 21日 | 習近平,北京でロシアのメドベージェフ統一ロシア党首と会見。 |

| 21日 | 王毅,北京でオーストラリアのウォン外相と第6回中豪外交戦略対話。 |

| 23日 | 中央農村工作会議,開催(~24日)。習近平,重要演説。 |

| 26日 | 新型コロナウイルス感染症の隔離措置撤廃を発表。 |

(注)1)2022年のデータはすべて速報値。2)2020,2021年は,各地の就業サービス機関に失業登録を行った人数に基づく数値。2022年は,都市部の年間平均調査失業率。

(出所)『中国統計年鑑2022』,国家統計局「中華人民共和国2022年国民経済和社会発展統計公報」, 為替レートは中国人民銀行ウェブサイト(https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkccpr)。

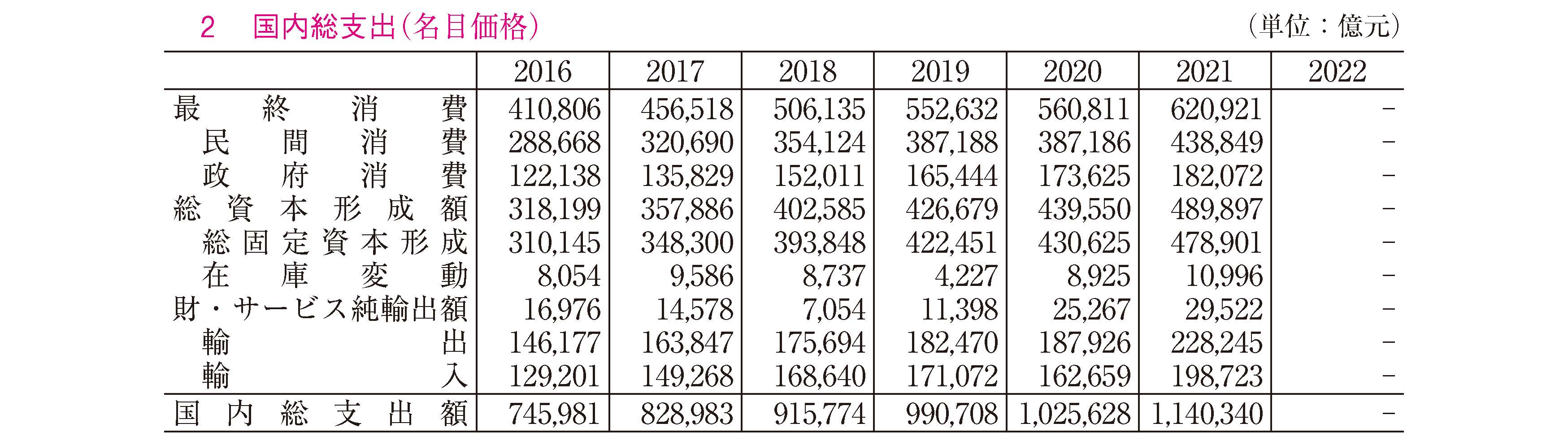

(出所)『中国統計年鑑2022』。

(注)1)2022年のデータはすべて速報値。

(出所)表1に同じ。

(注)1)2022年のデータはすべて速報値。

(出所)表1に同じ。

(出所)海関(税関)総署『2022年12月輸出入商品主要国別(地域)総額表』,海関総署ウェブサイト(http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/4794352/index.html)。

(注)IMF国際収支マニュアル第6版に基づく。ただし,金融収支の符号については(-)は資本流出,(+)は資本流入を意味する。1)その他投資には,金融デリバティブを含まない。

(出所)『中国統計年鑑』(各年版)。

(出所)『中国統計年鑑2022』,中国財政部「2022年財政収支情況」(http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/31/content_5739311.htm)。