2024 Volume 2024 Pages 147-176

2024 Volume 2024 Pages 147-176

2023年の台湾の国内政治は,2024年1月の総統・立法委員選挙に向けた選挙戦一色となった。政権の維持を目指す民主進歩党(以下,民進党)は頼清徳を総統候補とし,政権交代を狙う中国国民党(以下,国民党)は侯友宜を候補とした。今回の選挙では,二大政党に加えて第三勢力の台湾民衆党(以下,民衆党)が柯文哲を立て若者を中心として支持を広げた結果,三つどもえの選挙戦が展開された。蔡英文政権は内閣改造を行い,地方首長選挙大敗からの立て直しを図った。政府は,選挙への影響を狙った中国の軍事的行動や経済手段を含むさまざまな圧力のなかで,行政機構の改革や環境政策,白色テロ受難者の名誉回復などを進めるとともに,国産潜水艦「海鯤」の進水式を実施した。

2023年の経済成長率は1.31%であった。政府による1人当たり6000元の現金給付の実施もあり,民間消費は活発であった一方,財輸出および財輸入は前年を大きく下回った。また,アメリカとは貿易枠組みで合意したのに対し,中国は台湾に対して経済的な圧力をかけるために貿易障壁調査を実施した。

対外関係は,ホンジュラスとの断交により国交のある国が13カ国に減少した。一方,国際会議での共同声明はじめ欧米諸国や日本,韓国との首脳会談などで台湾海峡の平和と安定の重要性が継続的に提起され,国交のない国々との実務関係が着実に強化された。蔡英文総統と頼清徳副総統はそれぞれ訪米し,呉釗燮外交部長の海外活動や各国との議員外交も活発に行われた。

2023年1月,前年の地方首長選挙での大敗の責任をとり蘇貞昌行政院長が辞意を表明し,内閣が総辞職した。蔡英文総統は,1月31日に行政院の新しい人事を発表し,陳健仁が行政院長に就任した。陳建仁は,公衆衛生の専門家で,2016年から2020年の蔡英文総統第1期に無党派で副総統となり,特に新型コロナウイルス感染対策で政権を支え,蔡英文の信頼の厚い人物である。副院長には,2期にわたり桃園市長を務めた鄭文燦が就任し,新たに12人が内閣入りした。総統府秘書長に林佳龍が起用され,李大維は2月に海峡交流基金会董事長に就任した。新内閣は,「温かく強靭」な内閣を標榜して蔡英文政権のイメージを刷新し,地方首長選挙大敗からの立て直しを図った。同時に,林佳龍や鄭文燦ら1990年の学生運動(野百合学生運動)出身の中堅層を取り込み,総統選挙に向けて民進党内および中央と地方の連携・協調を重視した布陣となった。

5月,農業委員会と環境保護署の部(日本の省に相当)への昇格が決まり,8月に農業部,環境部が発足した。農業部長には農業委員会主任委員だった陳吉仲が就任したが,輸入タマゴ問題(詳細は「経済」を参照)で責任をとり,9月19日に辞任した。環境部長には国立中興大学学長を8年務めた薛富盛が就任し,下部組織として気候変動対策やネットゼロ推進などを担う気候変遷署が新設された。

移行期正義にかかわる業務は,現在行政院の6つの省庁(内政部,法務部,文化部,衛生福利部,教育部,国家発展委員会)が担当している。権威主義時代の国家による不法行為について,法務部がまとめた「司法の不法行為」と「行政の不法行為」は,合計1439件を超えた。9月9日には,白色テロ被害者「政治受難者」の名誉回復式典が行われ,蔡英文総統出席のもと1439件の「名誉回復証書」が初めて手渡された。2023年1月に設置された「権利回復基金会」では,12月までに1829件の賠償請求を受理し,30億台湾元(約100億円)を超える賠償金が支払われ,4件の土地返還案も認められた。

三つどもえの総統選挙戦台湾では1996年に総統直接選挙が初めて実施されて以来,2期を超えて同じ政党が政権を維持することはなかったため,2024年1月の総統選挙は政権交代の有無が焦点のひとつとなった。また,民進党と国民党という二大政党に加えて,第三勢力が台湾社会における新たな選択肢となるかにも関心が集まった。2023年は,蔡英文政権8年への評価,中国との関係,選挙メディアとしてのSNSの活用,野党候補一本化の動きなどが関連しながら,最終的に三つどもえの総統選挙戦が展開されることとなった。野党側は政権交代を第一に掲げたが,両岸関係の現状維持と一国二制度への反対は与野党で共通しており,エネルギー,経済,環境等の政策論争もほとんどなく,争点がさだまらない選挙戦となった。

2022年の地方首長選挙での勝利をうけて,国民党にとって2024年の総統選挙は政権を奪回するチャンスであった。しかし,選挙対策委員会メンバーにみられる旧態依然とした体質はイメージダウンを招き,新北市長に再選されたばかりの侯友宜が総統選出馬に慎重な発言を繰り返すなか,3月には国民党の地盤であった南投県の立法委員補欠選挙で民進党候補に敗退した。さらに,前回の総統選挙の党内予備選挙で韓国瑜に敗れ,党を離れていた鴻海精密工業の創業者である郭台銘が,4月5日に国民党公認候補獲得を目指すと宣言し,国民党内の団結が危ぶまれる事態となった。国民党は,今回予備選挙ではなく強制指名方式をとり,5月17日にようやく侯友宜を公認候補として擁立した。

侯友宜は,警察官僚出身の本省人で実務能力が高く,新北市長選挙では根強い人気をみせた。7月末に訪日し麻生太郎・自民党副総裁ら36人の国会議員と会談し,9月には訪米して上下両院議員らと会談して,台湾海峡の緊張緩和に努める姿勢をアピールした。しかし,安全保障や中国との関係,外交等の面での経験不足というイメージはぬぐえなかった。選挙活動での発信力にも欠け,世論調査での支持率は15%から25%で推移した。

蔡英文路線継承のイメージづくり民進党の頼清徳は元内科医で,台南市長,行政院長,副総統などを歴任し,着実に政治的キャリアを積んだ。台南市長時代には議会で激しい対決姿勢をとり,幾度か台湾独立のための「現実的な仕事人」と称したこともあった。2020年の総統選挙で蔡英文に対抗して出馬を模索したことで反発が生まれ,民進党内での頼への支持には温度差があった。1月15日の党主席選挙では得票率99.6%と圧倒的支持を受けたようにみえるが,その投票率は17.59%と低迷した。民進党内をまとめ,総統選挙に向けて支持層を広げることが課題となった。頼清徳は主席に就任すると,まず学位論文の不正問題ややくざと関係のある人物は党の公職選挙には出られないとする改革を進め,党への信頼回復に努めた。そして,総統選挙出馬にあたり,蔡英文政権の路線を継承するとして「台湾独立」の言動を封じ,穏健なイメージづくりに徹した。それらは一定程度の評価を得て,選挙戦では30%前後の支持率が維持された。

しかし,3月に台南市の市議会正副議長選挙で市議を買収したとして民進党籍の議長・副議長ら計10人が起訴されたほか,元党中央執行委員の経営する会社が廃棄物投棄で不正な利益を得た疑いで摘発された。また,太陽光発電事業でも業者との癒着があったことなどが発覚した。10月には,中国籍女性との不倫が写真とともに週刊誌に暴露された立法委員の男性が,立法委員選挙への出馬を辞退する事態となった。さらに,新北市万里の頼清徳の生家についても違法建築疑惑が提起され,民進党政治家の汚職,不祥事,スキャンダルに対し野党側からの激しい批判・追及が続いた。長期政権への懸念は深まり,民進党のイメージが低下していくなかで,頼清徳は,結局変化を期待する中間層を取り込めずに支持率を伸ばすことはできなかった。

柯文哲現象と野党候補一本化の失敗2019年に発足した民衆党の総統候補となった柯文哲は,外科医出身で,台北市長時代からあいまいにごまかさず具体的に議論する政治家として一定の評価を受けた。一方では,その度重なる失言も問題視されてきた。財政基盤の弱い民衆党は,金のかかる選挙のあり方自体を批判し,YouTubeやTikTokなどSNSを活用して若い世代への情報発信を積極的に行った。柯文哲は,20代,30代を中心に「救世主」と称されるほどの人気を集めた。2023年4月に3週間米国に滞在するとともに6月には訪日し,夏頃には頼清徳に次いで第2位の支持率を獲得するなど無視しえない存在となった。

郭台銘は侯友宜支持をいったんは約束していたが,8月28日に出馬を宣言した。無所属で立候補するために必要な署名を集め,11月1日には中央選挙委員会に提出した。侯友宜も柯文哲もそれぞれ単独では頼清徳の支持率に及ばず,野党候補が乱立したままで政権交代が実現できないことは明らかだった。そこで選挙登録締め切り間近に,国民党と民衆党の統一候補擁立が本格的に模索された。11月15日,朱立倫・国民党主席,馬英九前総統,侯友宜候補,柯文哲候補が集まり,2時間半にわたる会談が行われた。その結果,各種世論調査を分析して候補者を一本化するという6項目の合意事項が結ばれた。しかし,18日10時に予定されていた分析結果の発表は先送りされ,立候補届け出の締め切りぎりぎりまで双方ともに妥協せず,最終的に野党候補の一本化は実現しなかった。

総統・副総統立候補のペアこれまで総統選挙の行方に影響を与えないとみられた副総統の指名に,今回は関心が集まった。民進党は駐米代表として米国からの信頼の厚い蕭美琴を,国民党は知名度の高い趙少康,民衆党は立法委員の呉欣盈をそれぞれ副総統に指名した。郭台銘は俳優の頼佩霞を副総統に指名した。今回の総統選挙では,総統候補者がみな男性であったのに対し,国民党以外の副総統候補は女性となった。このうち頼佩霞は米国籍を放棄して準備を進めていたが,最終的に郭台銘が出馬を断念した。台湾の政治家には二重国籍をもつ人も少なくない。今回はSNS等で副総統候補者の国籍に関する偽情報が飛び交い,蕭美琴,呉欣盈への攻撃に利用されたため,内政部は候補者6人が規定上問題のないことを改めて発表した。

12月20日,26日と2回にわたって開催された総統候補による政見発表会に続き,30日には総統候補3人によるテレビ公開討論会が行われた。11月に野党の結集が注目された際には,トップを維持する頼清徳と侯友宜の支持率の差がいったん縮まったが,12月末発表のTVBS,美麗島ら各機関の調査では,頼・蕭ペアの支持率は35~40%,侯・趙ペアは30%前後,柯・呉ペアが22%前後であった。

立法委員選挙の立候補届け出11月24日,第11期立法委員選挙の立候補受付が締め切られた。定数は113で,任期4年である。立法委員選挙は,選挙区73議席と全国区の比例代表34議席および台湾原住民枠6議席を争って行われ,有権者は選挙区と比例代表の2票を投じることになる。選挙区は,政党からの推薦をうけない候補が70人,民進党推薦が69人,国民党推薦が65人,制度救世島推薦が12人,民衆党等7つの政党からそれぞれ10人など,合計315人が届け出を行った。政党に投票することになる比例代表は,16政党178人分の名簿が提出された。このうち,民進党,国民党,民衆党はそれぞれ34人分の候補者名簿を出している。

2023年の早い時期から,日台それぞれの専門家は,蔡英文政権8年への不満や長期政権への懸念などから総統選挙と立法委員選挙で異なる政党に投票する人が多くなると指摘していた。そのため立法委員選挙では民進党が4年前の61議席から大幅に議席を減らすと予想されていた。特に選挙区での投票は,候補者の人物や地元での活動が大きく影響するため,地方で候補者の世代交代が進む国民党が選挙戦を有利に進めた。

中国による利益誘導中国による台湾の選挙への影響工作は,その対象を明確に分けながらさまざまな手段によって行われた。そのひとつが,経済を手段とした影響力の行使である。

1月に国民党の洪秀柱前主席が訪中し,3月27日から4月7日には馬英九前総統が初めて中国を訪問した。馬英九自身は清明節に合わせて祖父の墓参りをするためとしたが,南京,武漢,長沙,重慶,上海などを訪問する12日間の中国滞在は,蔡英文総統が訪米した時期にまさに当てたものであった。国民党要人の訪中で特に注目されたのは,夏立言副主席の訪問である。2月には,国務院台湾事務弁公室主任の宋濤や人民政治協商会議主席で中国共産党序列4位の王滬寧と北京の人民大会堂で面会し,上海市,湖北省,重慶市,四川省らの党書記とも会談した。その後6月,8月に続き,12月には4度目の中国訪問を行った。国民党はこうした中国訪問を実績として,「92年コンセンサス」「『台独』反対」という共通の政治的基礎に基づき両岸関係を処理・発展できると,その優位性を強調した。

一方中国は,そうした馬英九政権時代の共通の政治的基礎に基づく「海峡両岸経済協力枠組み協定」(ECFA)を通じて,蔡英文政権へ圧力をかけた。4月12日,中国商務部は台湾が中国産品に対して行っている輸入禁止関連措置について,2024年1月12日を最終期限として貿易障壁調査を行うと発表した。この発表は民進党が頼清徳を総統候補に正式決定した日に行われ,調査期限はまさに総統選挙の前日に設定された。実際には,12月15日に貿易障壁に認定すると発表した。21日に国務院関税税則委員会は,2024年1月1日から台湾で生産されるアクリルやパラキシレンなど12品目の輸入についてECFAに基づく関税引き下げ措置を中止すると発表している(「経済」も参照)。

中国は蔡英文政権に圧力をかける一方,台湾の一部の生産者に個別に優遇措置を与える方法で影響力を行使した。2月半ばに台湾の両岸農漁業交流発展投資協会理事長らが訪中した後,中国側は3月15日にタチウオと冷凍アジの輸入再開を発表した。また,6月に厦門での海峡フォーラムに参加した国民党籍の台東県長がバンレイシの輸入再開を希望したところ,直後に一部農家の輸入再開が発表された。前述の貿易障壁認定を発表した12月15日には,7軒のハタ養殖業者に限定した形で一部輸入再開が許可されている。中国の経済手段による工作は,国民党と関係が近いとみられるごく一部の一次産品生産者に対し個別に優遇措置を与え,それにより国民党の地方地盤を強化するものであった。

サイバー・セキュリティの強化蔡英文政権は,サイバー・セキュリティが国家の安全に直結するとの考えのもとで,2019年の反浸透法など法整備を進め,2022年にはデジタル発展部を創設した。2023年2月10日,そのデジタル発展部が主務官庁となり,行政法人国家資通安全研究院が創設された。サイバー・セキュリティ技術と能力の向上を目指し,その研究・開発と応用の普及を担う機関とされている。戒厳令下の厳しい統制や検閲を彷彿とさせる規制の導入には社会の抵抗感が強いが,多くの市民団体らによるファクトチェック体制の構築など,サイバー・セキュリティ強化の必要は政府および民間において共有されている。

2月に,台湾島と馬祖を結ぶ海底ケーブルが中国籍の船によって切断される事故が2回にわたり起こった。通信網の脆弱性が強く認識され,低軌道衛星技術の応用や無線通信システムの多様化などが喫緊の課題となっている。唐鳳デジタル発展部長は,6月にイギリスを訪問して低軌道衛星での協力促進を模索し,また携帯電話事業者の基地局が破壊された場合に別の事業者に切り替えができる「災害時ローミング」プログラムの構築を目指しているが,業者間での情報共有の難しさなどがあり,対策には時間がかかっている。

蔡明彦・国家安全局長は,偽情報や真偽が疑われる情報は7月の時点ですでに1800件を超えていると指摘し,10月にはAIによるディープフェイク技術を使った映像,音声など多様な手段での選挙介入について深刻な懸念を示した。12月22日,高雄の台湾橋頭地方検察署は,総統選に関する偽の世論調査結果を複数のメディアに掲載した疑いで男を拘束した。この男と結託したとされたのは台湾新住民関懐総会の幹部の1人で,11月に高雄,台東の現職里長ら約60人を中国旅行に招き,特定の総統候補支持を求めたとして身柄を拘束された。最高検察署は29日,反浸透法に基づき1年間で85件155人が起訴されたと発表した。

グレーゾーン事態常態化の圧力と初の国産潜水艦「海鯤」の進水式中国は戦争でも平和でもないグレーゾーンの事態を常態化し,認知戦などさまざまな影響力工作を強めている。こうした動きは,台湾の選挙への影響を念頭に2023年にさらに着実に進められた。中国の軍用機等の台湾防空識別圏への進入は,4月に蔡英文総統が訪米した際には1日に94機,9月には100機を超える日があった。中国の軍用機や艦船が台湾海峡における暗黙の了解とされていた中間線を越える動きは,さらに無人ドローンも加わり,台湾をぐるりと囲む範囲へと急速に拡大している。また,演習区域をさらに台湾寄りに設定し,4月には航空・海上封鎖作戦の検証とみられる軍事演習を実施するなど,台湾への実質的な圧力は増大した。しかし,その一方で,8月の頼清徳副総統の訪米では,選挙で民進党を利することを避けるために大きな反応を抑えたとみられる。

台湾は自国の防衛に対する国民の意志を維持し,軍の立て直しを進め,国際的な協調と連携によって抑止を図っている。蔡英文総統は,10月10日,2期8年の任期で最後となる国慶節祝賀大会で,台湾はすでに「世界の台湾」であると述べ,台湾の自由と民主の生活様式や国際社会からの支持への自信を表現した。その談話のなかで,「平和は両岸にとって唯一の選択肢だ。現状維持を各方面の最大公約数とすることが,平和を確保するための鍵」として,台湾に対する武力攻撃の口実を中国に与えないことの重要性を示した。

国産潜水艦の建造は,台湾の自衛の意志を対外的に表明し,国際社会からの支持を可視化するする出来事だった。9月28日,高雄の造船所で台湾初の国産潜水艦の命名式および進水式が行われ,日米韓の在台代表が出席した。全長約70メートル,全幅約8メートル,約2700トンとなる潜水艦は,「海鯤」と名付けられた。2020年に建造が開始された当初,過去に中国からの圧力で潜水艦の武器装備などで各国からの協力が得られなかった経験から,部品調達や技術面での懸念も指摘されていた。しかし,今回の潜水艦建造は,アメリカ,イギリス,オーストラリア,韓国,インド,スペイン,カナダらからの技術,部品,人材面での協力を得て,台湾が自主開発,建造した割合は4割程度と言われている。その一方,建造にあたり国民党籍立法委員の妨害や情報漏洩があったとの報道がなされたことなどから,台湾の機密情報の保持への懸念もあがった。各国とのさらなる連携のために,今後こうした面での体制強化も必要となっている。

(清水)

2023年の経済成長率は1.31%であった(速報値)。民間消費では小型自動車などの購入が堅調だったこともあり,前年の3.75%増を大きく上回る8.32%増を記録した。また,政府が1人当たり6000元の現金給付を実施したことも,民間消費の惹起に貢献した。一方で,資本形成は前年の4.75%増から一転して10.3%減となった。この背景には,半導体の在庫調整が続いたことがあげられる。貿易についてみると,輸出は前年の1.75%増から4.32%減,輸入は前年の4.32%増から5.73%減と,いずれも前年を大きく下回ることになった。世界経済低迷の影響とメーカーによる在庫調整が続いたことなどが台湾経済を直撃した。

消費者物価指数の上昇率は2.5%を記録し,前年の2.95%を下回ったが,引き続き2%を超える上昇率となった。特に,食品類が4.03%上昇した。その要因のひとつは,前年から発生した鳥インフルエンザの影響が2023年になっても続き,恒常的にタマゴの品不足が起きたことである。年間を通じてタマゴの物価上昇率は前年の26.4%を下回ったものの10.7%となり,食品類の消費者物価指数を押し上げる要因となった。賃金についてみると,2023年の名目経常性賃金(基本給に残業手当を除く定額の諸手当,ボーナスを加算)は前年比2.43%増の4万5496元であったが,物価上昇分を差し引いた実質経常性賃金(2016年基準)は4万1334元であった(いずれも速報値)。2023年は2021年,2022年に続いて物価上昇の影響をうけたため,実質経常性賃金は0.05%減となり,3年連続で減少となった。

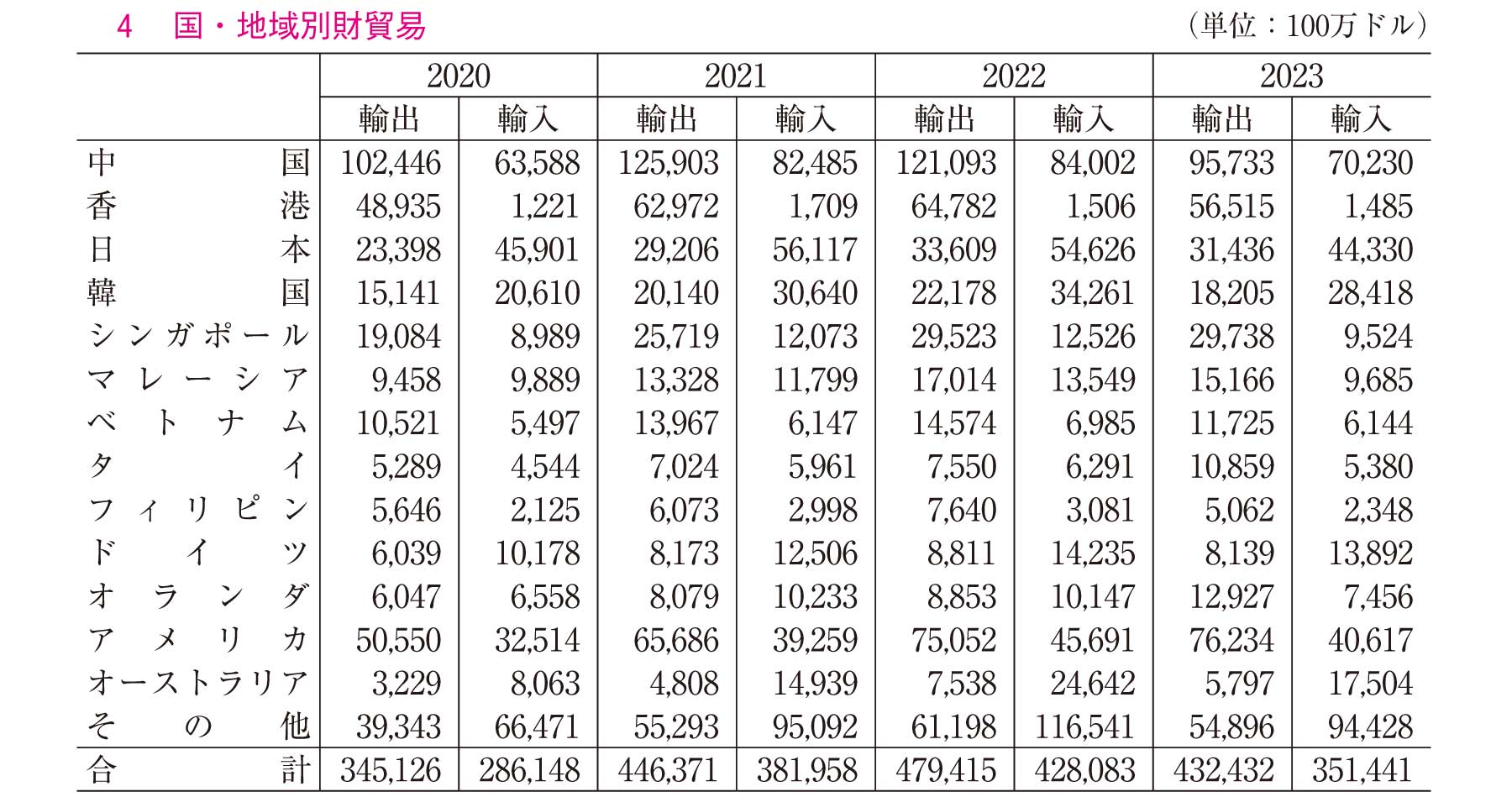

税関統計をみると,輸出総額は前年比9.8%減の4324億3226万ドル,輸入総額は同17.9%減の3514億4061万ドルであった。主要輸出品は電子製品1787億ドル(前年比214億ドル減),情報通信機器834億ドル(同187億ドル増),機械242億ドル(同43億ドル減)であった。電子製品のうち,半導体輸出は前年より175億ドル減の1666億ドルであり,前年比で減少したのは2015年以来のことであった。ただし,輸出全体に占める割合は前年の38.4%と並ぶ38.5%となり,引き続き半導体に依存する状況に変わりはなかった。一方,主要輸入品は電子製品814億ドル(前年比170億ドル減),機械374億ドル(同119億ドル減),情報通信機器240億ドル(同41億ドル減)であった。

中央銀行による政策金利は3月23日に0.125ポイント引き上げられたが,その後は3会合連続で1.875%に据え置かれた。3月時点ではインフレの対応が引き続き必要と判断したために利上げを実施した一方,6月の会合ではアメリカで利上げが行われず,台湾のインフレが落ち着いたことから政策金利の据え置きを決定した。6月以降の3会合では引き続き金融引き締め政策を維持し,政策金利が据え置かれることとなった。

台湾積体電路製造(TSMC)の動き2023年の世界の半導体市場は前年の半導体需要の減速が続く展開となった。世界最大のファウンドリであり,先端半導体の製造で高いシェアをもつTSMCでも過去最高を記録した前年から売上高が減少することとなった。2023年の連結売上高は前期比4.5%減の2兆1627億元であり,純利益は前期比17.5%減の8385億元であった。売り上げ減少の背景には顧客の在庫調整による販売不振,純利益減少の背景には減価償却費や研究開発費の増加などがあげられる。

一方で,人口知能(AI)に関係する半導体は顧客からの需要が活発であり,TSMCは増産で対応した。特に,5月には画像処理半導体(GPU)のリーディングカンパニーであるアメリカのエヌビディア社とは共同で生成AI向けの専用半導体を開発し,2023年末までに投入することで合意した(『日本経済新聞』2023年5月30日)。また,エヌビディア社はすでにTSMCに製造を委託しているGPUについて,6月にAIの需要に応えるために増産を要請した。

2023年4月には,TSMCが現在開発をすすめている回路線幅2ナノメートルの最先端半導体は予定通り2025年に量産すると発表した。この量産は新竹工場で行われる予定であったが,8月には高雄でも新たに工場を建設して生産することを明らかにした。さらに,12月には回路線幅1.4ナノメートルの世界最先端の半導体を開発することが明らかになった。

TSMCはアメリカ,日本に続き,8月にはドイツ・ドレスデンで12インチウエハー工場を設置することを決定した。この工場設立に際し,TSMCはドイツに子会社であるヨーロピアン・セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(ESMC)を設立することとした。このESMCにはTSMCだけではなく,ドイツ自動車部品最大手のボッシュ社,半導体大手のインフィニオン・テクノロジーズ社,オランダの半導体メーカーであるNXPセミコンダクターズ社の3社も出資することになった。TSMCは35億ユーロ,他3社はそれぞれ5億ユーロを投資し,これとは別にドイツ政府がこの工場に対して最大50億ユーロを支援する予定である。10月末には経済部投資審議司(旧・経済部投資審議委員会から2023年9月26日に組織改編)がTSMCのドイツ投資について承認した。ドイツ工場は2027年に稼働予定である。

一方,アメリカで建設が進んでいるアリゾナ工場について,TSMCは当初投資額の70億ドルから45億ドルを増額することとし,経済部投資審議委員会に申請した。経済部投資審議委員会は9月にこの申請を認可した。また,工場建設における台湾人労働者の就労に対してアメリカ側の労働組合から反発を受け,工場建設の工事が遅れ,回路線幅4ナノメートルの半導体の量産は予定していた2024年から2025年上半期に延期することとなった。

TSMCが設立した子会社のJASMが熊本県菊陽町に建設している熊本工場については順調に工事が進み,2月には第2工場の建設を検討していることが明らかになった。6月に開催された株主総会で劉徳音(マーク・リュウ)董事長は第2工場の補助金について日本政府と協議していると述べた。10月には設備の搬入が始まり,12月には2024年末までに熊本工場での生産を開始する予定とし,月産能力は12インチウエハー5万5000枚になる見通しであることを明らかにした。

アメリカとの貿易枠組みの合意2023年も引き続き,アメリカによる台湾への武器売却や議員団による台湾への訪問が続くとともに,貿易分野でも米台間の緊密な関係が新たに構築された。米台間で2022年6月に立ち上げた「21世紀の貿易に関する米国・台湾イニシアチブ」(以下,米台イニシアチブ)は同年8月に活動を始めることが発表され,11月に初会合がニューヨークで開催された。この初会合では12分野について協議することで合意した。2023年1月には第2回会合が台北で開催され,5月18日に第1段階について合意し,6月1日に署名が行われた。合意したのは税関などの貿易円滑化,良き規制慣行,サービス業の国内規制,腐敗防止,中小企業の5分野である。税関などの貿易円滑化では,税関手続きにおけるデジタル化の導入が含まれ,今後税関手続きが迅速化することが期待されている。合意した分野以外については,追加協定を交渉することとなった。アメリカ,台湾ともこの合意について評価し,特に行政院は米台間で1979年以降に締結されたなかで最も完全なかたちの貿易協定であると評価し,米台自由貿易協定締結のための重要な一歩と指摘した。一方,中国はこの合意に対して,強い不満を表明した。

立法院は7月26日に米台イニシアチブ第1段階の協定を承認した。政府側は当初立法院に対して報告で済まそうとしたため,野党から反発を招き,最終的には立法院の協定に対する承認を得ることとした。この承認の際に,立法院側は第2段階の交渉前に立法院などに意見聴取をすること,産業に対する影響評価報告書を立法院に提出することなどを求める付帯決議もあわせて可決した。

アメリカでは超党派議員によって米台イニシアチブ第1段階協定を承認および実施するための法案が策定された。この法案には,政府に対して議会との協議を求める内容も含まれた。法案は下院では6月21日に,上院では7月19日にそれぞれ全会一致で可決され,8月7日にバイデン大統領が署名したことによって成立した。ただし,バイデン大統領はこの法案の署名に合わせて声明を発表し,議会との協議について憲法上の懸念を指摘した。

追加協定の交渉に位置付けられる米台イニシアチブ第2段階は8月に米国の首都ワシントンで交渉が行われ,残り7分野のうち農業,労働および環境の3分野について議論された。この3分野のみならず,残りの分野の交渉が今後順調に行われ,合意に達するかが注目される。

経済分野における中国離れと中国からの圧力中国とは貿易を中心に密接な経済関係が築かれてきた。しかしながら,2023年の中国との経済関係は前年に比べても大きく変化し,対中貿易が税関統計ベースで大きく減少した。台湾の対中輸出は前年比254億ドル減の957億ドル,輸入は138億ドル減の702億ドルとなった。輸出は2021年の1259億ドルをピークに2年連続で前年を下回ることになった。一方,輸入が過去最高額に達したのが2022年であり,それから一気に金額が減少した。総額に占める割合は,輸出では前年比3.2ポイント減の22.1%,輸入では前年比0.4ポイント増の20.0%となった。

また,中国への対外直接投資も変化が現れた。経済部投資審議司が承認した対中投資は,件数で前年比44件減の328件,金額で同比39.8%減の30億ドルとなった。中国との貿易と対外直接投資が前年を大きく下回った背景には,中国の景気減速の影響が考えられる。2010年代初頭以来,対外直接投資において中国離れが継続しているという面もある。一方,中国をのぞく承認済対外直接投資は前年比で件数では22件増の568件,金額では136億ドル増の236億ドルであった。中国一極集中からの脱却が図られたと言って良い。

一方,中国は貿易障壁調査という形で台湾に対して揺さぶりをかけた。中国商務部は4月12日に中国の農産品,金属化学品,繊維製品,果物など2455品目が不当に台湾から輸入制限を受けているとして貿易障壁調査を実施することを発表し,調査期間を半年間と定めた。8月17日にはその対象を54品目増やし,計2509品目とした。調査期限3日前の10月9日に期限を3カ月間延長し,総統選挙投開票日前日の2024年1月12日に変更した。最終的に中国商務部は,12月15日にその調査結果を発表し,調査対象すべてで台湾側はECFAに違反していると結論付けた。中国側は,この輸入制限は民進党政権によるものとし,対抗措置を検討することを明らかにした。中国国務院関税税則委員会は,商務部による調査結果の発表からわずか3日後の12月21日にECFAで合意したアーリーハーベスト(早期関税引下げ)対象の石油化学製品12品目の関税引き下げを2024年1月1日から打ち切ると発表した。

こうした貿易障壁調査を実施する一方,中国は2021年から輸入を停止していた農水産物について一部品目の輸入を再開した。まず,3月15日にチルド保存のタチウオと冷凍アジの輸入が再開された。6月には台湾産釈迦頭(アテモヤ)の輸入再開が決定されたが,これは中国側が認めた業者のみという条件が付けられた。12月には高級魚であるハタの輸入再開を即日実施した。また,2022年に中国に台湾産農水産品を輸出する台湾企業が情報を登録できず食品輸出ができなくなった問題については,2023年1月末に中国側の要求を満たした一部企業の登録情報が更新されたことで解決が図られた。これら一連の農水産品の輸入再開では,国民党関係者が中国国務院台湾事務弁公室(国台弁)に輸出再開の要望をしたことが大きな役割を果たした(「国内政治」も参照)。

中国が台湾に対してこのような経済的圧力をかけた背景には,2024年1月実施の総統選挙がある。中国は民進党政権を揺さぶり,選挙が野党国民党に有利に働くよう仕向けたと言われている。こうした動きに対して,台湾側は反発した。特に,中国側が発表した貿易障壁調査の結果に対しては,民進党の立法院議員団は世界貿易機関(WTO)の紛争解決制度を利用するべきと訴えた。

(池上)

2023年を通じて,欧米諸国や日本,韓国,フィリピンなどの国々では,所信表明,2プラス2,首脳会談,国際会議等,さまざまな機会に「台湾海峡の平和と安定の重要性」に言及された。日米首脳会談の共同声明では,2021年以来「台湾海峡の平和と安定の重要性」と「両岸問題の平和的解決を促す」との文言が明記されてきたが,2023年1月14日の共同声明でも,台湾問題が「国際社会の安定と繁栄に不可欠な要素」であると言及した。3月の岸田首相とウクライナのゼレンスキー大統領との共同声明やG7外相会合の共同声明にも明記された。

5月20日,広島で開催された主要7カ国首脳会議(G7広島サミット)の首脳宣言でも,台湾海峡の平和と安定の重要性が再確認され,中国による力や威圧によるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対すると盛り込まれた。これ以降も,8月の米国キャンプ・デービッドでの日米韓首脳会談や,9月のASEAN首脳会議,11月の米国務長官と日本の防衛大臣,韓国の国防大臣による三者会談,12月6日のG7首脳テレビ会議の共同声明など,さまざまな機会に台湾海峡の平和と安定の重要性について言及されている。欧州議会も,12月にEUの対中,対米,対日関係の各レポートで台湾海峡の平和と安定の維持を呼びかけた。欧米諸国や米国の同盟国によるこうした言及は,中国による地域的覇権を抑えるために,現段階で中国の台湾海峡での行動と意思を抑止することが何よりも重要だとの認識に基づいている。

蔡英文総統訪米,米国との信頼関係強化と武器供与3月末,蔡英文総統は,国交のある中米グアテマラとベリーズを訪問した。その往路にニューヨークを経由し,3月30日に保守系シンクタンク「ハドソン研究所」主催イベントで,「グローバル・リーダーシップ賞」を授与された。また,帰路の4月5日,ロサンゼルス郊外のドナルド・レーガン大統領記念図書館で,ケビン・マッカーシー下院議長と2時間にわたる会談を行った。この件に関し,中国は蕭美琴駐米代表や台湾のシンクタンクに対して制裁を科すとした。蕭美琴代表への制裁は,前年のナンシー・ペロシ下院議長(当時)訪台後とあわせて2度目となる。

バイデン政権は,台湾への武器売却について,6月に4億4000万ドル,8月に5億ドル,12月には3億ドルの売却を正式決定した。政権発足以来,12度の武器売却決定が行われた。しかし,実際の武器売却は,トランプ大統領時代の決定を含む91億ドル相当の引き渡しが遅れている。アメリカ議会は,前年12月に「2023年度国防権限法案」を可決し,最大10億ドルの緊急時大統領在庫引き出し権(PDA)と呼ばれる武器放出権限と,最大20億ドルの対外軍事融資(FMF)の実施を盛り込んでいた。2023年には,台湾海峡をめぐる急速な状況の変化に対応するため,これらの制度が活用され,7月28日,PDAに基づき総額3億4500万ドルの軍事支援が発表された。さらに,8月30日には,これまで主権国家を対象としてきたFMFで,初めて台湾へ8000万ドルの融資が承認された。

国交なき実務関係の深化共通の価値観に基づく信頼関係を基盤として,国交のない欧米諸国との実務関係がいっそう進んだ。スウェーデン,ポーランド,イタリア,オーストラリア,ベルギー,そしてバルト三国から議員団が相次いで台湾を訪問した。7月の欧州議会代表団による公式訪問は3年連続で行われ,11月のノルウェーからの一行は12年ぶりの国会議員交流であった。アジアでは,台湾に15万人の出稼ぎ労働者を送りだすフィリピンの上院議員が訪台した。

フランスは,4月にマクロン大統領が国賓として訪中した際,台湾問題についてアメリカや中国に追随するのは望ましくないという立場をみせたが,11月に科学技術協力協定を締結した。この協定は,半導体,健康,デジタル,サイバー・セキュリティ,グリーン産業,航空宇宙および海洋などの6大領域での連携を強化するもので,定期的な研究会議の開催が設定されている。これと同様の協定は,3月にドイツとの間でも締結された。

イギリスとは,7月に医療協力のためのMOUが調印され,同月「強化された貿易パートナーシップ」が正式に始動すると,投資や再生可能エネルギー,デジタル貿易の分野で連携が強化され始めた。9月,上院副議長が関連企業10社を率いて訪台し,11月8日には「貿易強化パートナーシップ協定」(ETP)を正式に締結した。カナダとの間でも,5月の医療衛生分野における協力MOU締結に続き,2年前から交渉が重ねられてきた投資促進保障協定の交渉が妥結し,12月22日に協定締結に至った。環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(TPP11/CPTPP)加盟を目指す蔡英文政権の下,各国と続けられている長期の交渉努力の成果が見え始めている。

一方,台湾の海外での外交活動は,呉釗燮外交部長を中心として外交関係のない国々への訪問やメディアでの発言等で,台湾の立場を説明する機会を広げた。呉外交部長は,6月にプラハでの2023年欧州価値サミットに出席後,ベルギーのブリュッセル欧州議会を訪問して議員らと交流,さらにイタリアのミラノを訪問した。11月にはバルト三国を訪問し,各国で講演を行った。

国交なきチェコとの関係構築国交のないチェコとの関係構築は,新たなモデルケースとなっている。チェコとの関係は2019年以降,台北市とプラハ市の姉妹都市協定,訪問団の相互訪問や多くの覚書(MOU)の締結により積み重ねられた。2023年1月の大統領選決選投票で元NATO軍事委員長のペトル・パヴェルが当選すると,蔡英文総統は祝意を表明し,パヴェル大統領との電話協議を行った。3月には,アダモバー下院議長が160人の大型代表団を率いて訪台し立法院で演説を行った。同時に,経済貿易,科学技術,教育,文化などに関する11ものMOUを締結し,国会協力に関する声明にも署名した。双方は,Czech Hub in Taiwan開設などにより,経済および交流事業の展開を支える体制を作りながら,自由,民主主義,人権などを重視する共通の価値観をもつパートナーとして関係拡大を目指す段階にある。

4月には劉志斌国防大学校長がチェコを訪問し,6月には呉釗燮外交部長がパヴェル大統領とともに国際会議「2023欧州価値サミット」に出席するとともに,「自由や民主主義が危機に瀕している」と訴えるなど,安全保障面を含めた協力も模索されている。また,7月には台北とプラハ間の直行便の運航が開始され,11月にプラハのカレル大学に「サプライチェーン・レジリエンスセンター」が開設された。12月にはウクライナにおける一次医療再建での協力やビジネスチャンス拡大プログラム了解覚書が署名されている。その前日にプラハのカレル大学で14人が死亡し25人が負傷する銃撃事件が起きると,蔡英文総統はすぐに外交部を通じてチェコ政府に哀悼の意を伝達した。

台湾とチェコは共通の価値観を有するパートナーとしての信頼関係を深め,さらに経済を含む実質的な関係の拡大を進めている。そうした関係に基づき,パヴェル大統領は,9月19日の第78回国連総会の一般演説において,中国が台湾海峡で情勢の緊張を高める軍事行動をしていると非難し,問題の平和的解決を訴えた。台湾と国交のない国の大統領が国連でこうした発言をすることは,アメリカ以外には例がないことだった。

国際活動空間の縮小と拡大台湾は,82年間外交関係を有していたホンジュラスと3月26日に断交した。シオマラ・カストロ大統領は以前から中国との国交を希望しており,中国は蔡英文総統が米国経由で中南米の国交国を訪問するタイミングに合わせて国交樹立を発表した。これにより,蔡英文政権の8年間で断交は9カ国目となり,国交のある国は13カ国となった。さらに1999年以来オブザーバー参加をしていた中央アメリカ議会が「台湾を排除し,中国を加盟させる」ことを決議したため,8月に台湾は脱退を余儀なくされ,中南米地域との関係は縮小した。

太平洋諸国についても中国の外交攻勢が強められているが,ツバルとは6月に外交人員の訓練や技術協力,刑事・司法共助の条約を締結し,7月には沿岸警備艇の提供を決定するなど関係強化に努めた。これにより,マーシャル諸島,パラオ,ナウルを含む4カ国と沿岸警備での協力が行われることになる。また,2018年に「駐フィジー台北商務弁事処」に改称したフィジーの代表処は,3月15日に「中華民国(台湾)駐フィジー代表団」の名称が復活し,外交特権が付与された。

国連のグテーレス事務総長がG7広島サミットを前に「緊張緩和のための環境づくりに全力を尽くす」と語り,9月にはアミーナ・モハマド副事務総長が「誰1人取り残さない」理念にもとづき「台湾であれどの地域であれ誰もが重要だ」と述べた。国際組織のトップによってこうした関心が示されることはあるが,世界保健機関(WHO),APECなどの国際組織との関係に大きな変化はない。5月に開催されたWHOの第76回年次総会(WHA)への台湾のオブザーバー参加について,国交のある12カ国をはじめ,日本,米国,オーストラリア,英国,カナダ,フランス,チェコ,ドイツ,リトアニア,ルクセンブルグに加えてエストニアが支持を表明した。しかし,参加は実現されなかった。11月にサンフランシスコで開催されたAPEC首脳会議には,総統代理としてTSMCの創業者である張忠謀が派遣された。6度目の出席となった張忠謀は,滞在中にバイデン大統領やブリンケン国務長官と非公式に対談したほか,ハリス米副大統領,日本の岸田首相,リー・シェンロン・シンガポール首相らとも会見した。しかし,今回は習近平・中国国家主席との接触はなかった。

一方で,従来とは異なる枠組みが,台湾にとっての国際的な活動空間を広げている。2015年に台米間で発足した「グローバル協力訓練枠組み」(GCTF)は,現在は日本とオーストラリアも参加し,地域共通の課題について専門家を交えたワークショップ(WS)を各国で展開している。すでに120を超える国でWSが開催されてきた。2023年にも,台北駐EU兼ベルギー代表処,欧州連合米国政府代表部とブリュッセル自由大学安全保障・外交・戦略研究所の共催や,駐インド台北経済文化中心,米国大使館,インド統合戦略研究所の共同といった形でWSが開催され,政府間関係に限定されない柔軟な活動が展開された。

日台関係日台関係は,台湾海峡の安定と平和や台湾総統選挙に対する国際的な関心を背景として,国会議員の交流や連携の強化の動きがいくつかみられた。これまで陸空海のいずれからの元将校1人が日本台湾交流協会台北事務所に駐在してきたが,加えていわゆる「背広組」と呼ばれる防衛省のシビリアン職員が常駐することとなった。そうした連携強化の関係を基調として,福島原発処理水の海洋放出については野党からさまざまな批判が出されるなか,台湾の政府は科学的根拠に基づく対応に徹し政治問題化することはなかった。行政院原子能委員会は6月,専門家視察団が3回の訪日を行い,すでに省庁横断型のモニタリング・プラットフォームを構築していることを明らかにした。そして,海洋に放出された処理水は4年後に台湾に到達する見込みだが,影響は極めて低いと発表した。

2023年に北海道や熊本など20の市町村が台湾の地方自治体と友好交流協定等を締結し,姉妹都市等の連携は合計131にのぼった。地方創生,防災,産業連携や観光などをテーマに,地方自治体レベルでの交流は着実に増え,2019年に焼失した首里城再建のために台湾のヒノキが寄贈されるなど日台間の連携・交流活動が回復してきた。しかし,人の往来は,非対称な状況のままであった。2023年の台湾から日本への訪問客数は,コロナ前を超える月もあるほど急速に増加した。一方,台湾への海外からの訪問客が600万人を突破するなか,日本から台湾へは80万人前後と緩やかな回復にとどまった。

日台間の議員交流では自民党青年局のほか,山東昭子前参議院議長を含む4人の女性議員や日本維新の会の馬場信幸代表率いる総勢10人の訪問団,国民民主党,立憲民主党の議員団など,日本の与野党の議員団が台湾を訪れた。こうした議員交流とともに,いくつかの連携強化の試みも実現された。そのひとつは,鄭文燦行政院副院長の訪日である。鄭副院長は,6月に経済産業交流訪問団を率いて日本を訪れ,自民党の麻生太郎副総裁,茂木敏充幹事長らと会談を行った。行政院副院長の訪日は,1994年広島アジア競技大会で徐立徳が訪日して以来のことであった。2つ目は,8月の麻生副総裁ら一行の訪台である。麻生自身としては12年ぶりの訪台となり,自民党副総裁の訪台は断交後初めてであった。麻生副総裁は8日,外交部と遠景基金会が共催するケタガラン・フォーラムで基調講演を行い,「日本・台湾・アメリカをはじめとした有志の国は,非常に強い抑止力を機能させる覚悟が求められている。戦う覚悟だ」と発言した。3つ目は,日華議員懇談会(以下,日華懇)の古屋圭司会長と游錫堃立法院長の与那国島での合流である。7月4日,游立法院長は約80人を率いて地元宜蘭県の蘇墺港から出発し,高速艇で110キロ離れた与那国島に到着した。臨時の入国手続き機関を経て上陸した後,日華懇の古屋会長と合流して島内を視察し,そろって船で台湾へと向かった。沖縄県の玉城デニー知事が訪中したタイミングであり,古屋会長は「共通の価値観を持つ地域・国々が連携していくことが中国に対するけん制につながる」と述べた。

7月,故安倍晋三元首相の昭恵夫人が,陳菊監察院長や陳其邁高雄市長らが見守るなか,高雄市紅毛港保安堂で安倍晋三元首相の銅像に献花し,蔡英文総統への面会を果たした。10月の双十節祝賀式典には,日華懇の古屋会長が衛藤征士郎,萩生田光一を含む43人の国会議員祝賀団を率いて参加したほか,東京農業大学第二高等学校吹奏楽部が招かれてパフォーマンスを披露した。また,日台関係の連携に貢献したとして,退任した日本台湾交流協会台北事務所の泉裕泰代表と北村滋前国家安全保障局長にそれぞれ「大綬景星勲章」が授与された。

(清水)

2024年1月13日の総統選挙の結果,民進党の頼清徳が当選した。得票率は,頼清徳が40%,侯友宜が33.5%,柯文哲が26.5%だった。立法委員選挙では,国民党が52議席で第一党となり,民進党は議席を大幅に減らして51議席となった。いずれも過半数の議席を単独でもたず,8議席を確保した民衆党がキャスティングボードを握る。2月1日の立法院長選挙で,国民党の韓国瑜が院長となった。5月20日に発足する頼清徳政権は,行政府と立法府のねじれ状態と立法院での3党による駆け引きのなかで困難な政権運営が予想される。対決色を抑え民衆党,国民党との交渉チャネルを作ることができるか,選挙戦で蔡英文路線の継承を掲げた頼清徳が独自色をどの程度発揮するのかなどが注目される。

行政院主計総処は2024年2月29日,2024年の経済成長率を3.43%とする予測を発表した。前年の半導体の在庫調整が終わり,生産回復が予想されることがその背景にある。また,TSMCは2月6日,子会社であるJASMの第2熊本工場の建設を正式に明らかにした。2024年末に建設を開始し,2027年末の運営開始が予定されている。日本での第3工場建設という話もあり,動向が注目される。

米国では台湾独立への意識の強い頼清徳に対して警戒感がある。副総統に蕭美琴が就任するとはいえ,頼清徳が米国とどの程度信頼関係を築いていけるのかが重要になる。日本との関係では,1月1日に発生した能登半島地震での被災者への支援に,台湾の民間からの寄付金がわずか2週間で約25億円にのぼった。台湾側の善意に支えられる日台関係をはじめ,蔡英文政権時代に築かれた国際的な信用を引き継ぐことができるか,それらをふまえて,頼清徳が総統就任演説で中国との関係にどう言及していくのかが注目される。

(清水:麗澤大学外国語学部教授)

(池上:大阪経済法科大学国際学部准教授)

| 1月 | |

| 3日 | アナス・フォー・ラスムセン前NATO事務総長,来訪(~5日)。 |

| 4日 | 蘇貞昌行政院長,春節後に1人当たり6000元の現金支給を発表。 |

| 7日 | 立法院,産業創新条例改正案,可決。 |

| 7日 | 中台間フェリー航路「小三通」,一時的再開(~2月6日)。 |

| 8日 | 台北第4区の立法委員補選。中国国民党(国民党)の王鴻薇候補が当選。 |

| 9日 | ドイツ議員団,来訪。同日,リトアニアの超党派議員団,来訪。 |

| 9日 | 蔡英文総統,ロペス・パラグアイ下院議長と会談。テオ・ツバル国会議長と会談。 |

| 10日 | スペイン超党派議員団,来訪(~14日)。 |

| 13日 | 第5回日台海洋協力対話,開催。日台海洋廃棄物の処理に関する協力覚書締結。 |

| 14日 | 米台21世紀イニシアチブ第2回会合,台北で開催(~17日)。 |

| 15日 | 民主進歩党(民進党)主席選挙,実施。頼清徳副総統が当選。18日就任。 |

| 16日 | トッド・ヤング米上院議員ら来訪。 |

| 19日 | 内政部,同性婚未承認国の外国籍との同性婚も婚姻届受理,県市政府に通達。 |

| 19日 | 蔡英文総統,チェコのペトル・パヴェル次期大統領と電話会談。 |

| 31日 | 中央流行疫情指揮中心(CECC),入境後7日間の外出前新型コロナウイルス抗原検査不要と決定。2月7日から実施。 |

| 31日 | 蘇貞昌行政院長,辞任。後任として陳建仁前副総統が就任。 |

| 2月 | |

| 5日 | スイスの超党派議員団,来訪(~10日)。 |

| 6日 | 政府,トルコ大地震に際して救助隊を派遣。15日帰還。 |

| 8日 | 第5回日台第三国市場協力委員会を東京で開催。 |

| 8日 | 夏立言国民党副主席ら代表団,訪中(~17日)。9日,宋濤中国国務院台湾事務弁公室(国台弁)主任と会談。 |

| 9日 | CECC,20日から一部を除いて屋内でのマスク着用義務の撤廃と発表。 |

| 10日 | 国家資通安全研究院,発足。 |

| 14日 | パラグアイのアブド・ベニテス大統領,来訪(~18日)。 |

| 14日 | 行政院大陸委員会,20日から香港とマカオ住民の台湾個人旅行の申請受付再開を発表。 |

| 17日 | 陳宗彦行政院報道官,辞任。 |

| 17日 | 米下院中国特別委員会のマイク・ギャラガー委員長(共和党),極秘訪問(~20日)。 |

| 18日 | 上海市人民政府台湾事務弁公室訪問団,台北市の招聘で来訪(~20日)。 |

| 19日 | 米下院超党派議員団,来訪(~23日)。 |

| 21日 | 呉釗燮外交部長と顧立雄国家安全会議秘書長,米国在台協会(AIT)ワシントン本部で,ホワイトハウス高官と非公式会談。 |

| 24日 | 立法院,現金給付に関する法律の改正案可決。 |

| 3月 | |

| 1日 | 米国防安全保障協力局(DSCA),国務省がF16戦闘機用ミサイル等の売却承認と発表。 |

| 4日 | 立法院南投県第2選挙区補選。民進党の蔡培慧候補が当選。 |

| 5日 | 尖閣諸島周辺で台湾漁船が転覆。乗務員7人死亡。 |

| 6日 | 高雄港国際旅客船ターミナル,運用開始。 |

| 9日 | CECC,20日から軽症・無症状の新型コロナウイルス感染者の5日間の外出制限撤廃と発表。 |

| 9日 | 陸軍金門防衛指揮部の上等兵,行方不明。13日,中国側から中国にいるとの連絡。 |

| 10日 | 中国10都市との定期直航便,再開。 |

| 11日 | アブドゥラッフ・ホティ前コソボ首相,来訪(~16日)。 |

| 13日 | 日台漁業委員会第9回会合,東京で開催(~15日)。 |

| 13日 | 中央選挙委員会,総統・副総統選および立法委員選を2024年1月13日実施と発表。 |

| 15日 | 中国海関総署,台湾産チルド保存のタチウオと冷凍アジの輸入再開決定。 |

| 15日 | 米下院議員団,来訪(~16日)。 |

| 16日 | 大陸委員会,25日から「小三通」の利用者適用範囲拡大を決定。 |

| 16日 | 日台法務司法分野における交流と協力に関する覚書,署名。 |

| 16日 | 高雄地検,中国によるスパイ活動を支援したとして元立法委員と元海軍少将を起訴。 |

| 19日 | イギリス超党派議員団,来訪(~24日)。 |

| 20日 | ロバート・オブライエン元米大統領補佐官,来訪(~24日)。 |

| 21日 | シュタルクワツィンガー・ドイツ教育研究相,来訪(~22日)。台独科学・技術協力協定(STA)締結式典に出席。 |

| 21日 | 日台与党間第3回外務・防衛閣僚協議,台北で開催。 |

| 22日 | コロナ後の経済振興策である現金給付の申請受付,開始。 |

| 23日 | 中央銀行,政策金利を0.125ポイント引き上げ,1.875%に。 |

| 23日 | 外交部,駐ホンジュラス大使を召還。 |

| 25日 | アダモバー・チェコ下院議長,来訪(~29日)。 |

| 26日 | ホンジュラスと断交。 |

| 27日 | 馬英九前総統,訪中(~4月7日)。 |

| 29日 | 蔡英文総統,グアテマラとベリーズ訪問(~4月7日)。帰路経由地ロサンゼルスでマッカーシー下院議長と会談。 |

| 4月 | |

| 6日 | 米下院外交委員会超党派議員団,来訪。 |

| 8日 | 柯文哲台湾民衆党(民衆党)主席,訪米(~28日)。 |

| 10日 | カナダ超党派議員団,来訪(~16日)。 |

| 12日 | 民進党,頼清徳主席を総統選候補に決定。 |

| 12日 | 中国商務部,台湾の中国からの輸入品規制調査開始。 |

| 17日 | フランス下院超党派議員団,来訪(~20日)。 |

| 17日 | 公共交通機関でのマスク着用義務,撤廃。 |

| 19日 | 蔡総統,ローゼンバーガー新AIT理事長と会談。 |

| 24日 | ジャマテイ・グアテマラ大統領,公式訪問(~27日)。 |

| 24日 | フランス上院超党派議員団,来訪(~28日)。 |

| 25日 | CECC,新型コロナウイルス感染症の位置づけ,引き下げ決定。5月1日から実施。 |

| 26日 | ボルトン元米大統領補佐官,来訪(~5月2日)。 |

| 29日 | 日本政府,邱義仁前台湾日本関係協会長に旭日重光章,丁澈士屏東科技大学名誉教授に旭日中綬章,漆工芸作家の王清霜氏に旭日双光章を授与すると発表。 |

| 5月 | |

| 1日 | 高雄港第7コンテナターミナル,運用開始。 |

| 3日 | 山東昭子前参院議長等,来訪(~6日)。 |

| 10日 | 台北高等行政法院,国家通訊播委員会の中天ニューステレビに対する免許更新拒否に取り消し判決。 |

| 14日 | スウェーデン国会議員団,来訪(~19日)。 |

| 15日 | ベルギー議員団,来訪(~19日)。 |

| 16日 | リズ・トラス前イギリス首相,来訪(~20日)。 |

| 16日 | 立法院,個人情報保護法改正案可決。 |

| 17日 | 国民党,侯友宜新北市長を総統選公認候補に決定。 |

| 17日 | 民衆党,柯文哲主席を総統選候補に決定。 |

| 18日 | 台湾高速鉄路,日立等のコンソーシアムと新型車両調達に関する調達契約締結。 |

| 6月 | |

| 1日 | 米台イニシアチブ5項目について協定署名。 |

| 4日 | 柯文哲民衆党主席,訪日(~8日)。 |

| 15日 | 行政院,カナダ産牛肉の輸入再開決定。即日実施。 |

| 20日 | 中国国台弁,中国側が認めた業者にのみ台湾産アテモヤの輸入再開発表。 |

| 28日 | コラス・ヨタカ総統府報道官,辞任。 |

| 28日 | 米下院軍事委員会委員長等の超党派議員団,来訪(~29日)。 |

| 7月 | |

| 2日 | 前原誠司元外相等野党超党派議員団,来訪(~4日)。 |

| 4日 | 游錫堃立法院長,船で与那国島日帰り訪問。日華議員懇談会の古屋圭司会長,与那国島から船で来訪。 |

| 11日 | パラグアイのサンティアゴ・ペニャ次期大統領,来訪(~15日)。 |

| 18日 | 大陸委員会,小三通の利用対象拡大決定。20日から実施。 |

| 25日 | 欧州議会外務委員会議員団,来訪(~27日)。 |

| 25日 | 米下院,「台湾国際団結法案」可決。 |

| 26日 | 台湾桃園国際空港で初の軍事演習。 |

| 26日 | 立法院,米台21世紀貿易イニシアチブの第1段階協定,承認。 |

| 26日 | 台英貿易強化パートナーシップ始動。 |

| 27日 | 日台与党間の第4回外務・防衛担当者協議,東京で開催。 |

| 28日 | 米国,台湾に3億4500万ドル相当の軍事支援実施を発表。 |

| 31日 | 侯友宜新北市長,訪日(~8月2日)。 |

| 8月 | |

| 1日 | 行政院農業委員会,農業部に昇格。 |

| 7日 | 麻生太郎自民党副総裁,来訪(~9日) |

| 12日 | 頼清徳副総統,パラグアイ新大統領就任式出席のため訪問(~18日)。 |

| 14日 | 台北地方検察署,高虹安新竹市長を起訴。 |

| 14日 | 米台イニシアチブ第2段階,米首都ワシントンで初会合(~18日)。 |

| 17日 | 中国商務部,台湾の輸入規制調査対象品目を2455品目から2509品目に拡大。 |

| 21日 | 中国国台弁,台湾産マンゴーの輸入停止。 |

| 21日 | 中央アメリカ議会,台湾をオブザーバーから排除。外交部,脱退を決定。 |

| 22日 | 行政院環境保護署,環境部に昇格。 |

| 23日 | 米国務省,台湾に最大5億ドルの武器売却発表。 |

| 24日 | 大陸委員会,中国人団体旅行客の受け入れ条件発表。 |

| 28日 | 鴻海創業者の郭台銘氏,無所属での総統選挙出馬表明。 |

| 29日 | 蒋萬安台北市長,訪中(~31日)。 |

| 30日 | 米国政府,対外軍事融資の枠組みで台湾に初めて8000万ドルの軍事支援決定。 |

| 31日 | 行政院,行政院および所属機関の生成AIの使用方針,決定。 |

| 9月 | |

| 5日 | 蔡英文総統,エスワティニ訪問(~8日)。 |

| 5日 | 中央選挙委員会,総統選および立法委員選,公示。 |

| 5日 | 中国政府,中台統一に向けた21項目の意見書,発表。 |

| 14日 | 侯友宜新北市長,訪米(~22日)。 |

| 19日 | 陳吉仲農業部長,輸入タマゴ問題で引責辞任。 |

| 23日 | 侯友宜新北市長,総統選挙に専念するため休職(113日間)。 |

| 28日 | 台湾初の国産潜水艦,進水式挙行。 |

| 10月 | |

| 1日 | 柯文哲民衆党主席,訪米(~6日)。 |

| 12日 | 台北高等行政法院,受刑者の獄中投票を認める仮処分。 |

| 22日 | 中国税務当局,鴻海の中国拠点に対して税務調査実施。 |

| 26日 | 経済部投資審議司,台湾積体電路(TSMC)のドイツ工場計画を認可。 |

| 11月 | |

| 1日 | 郭台銘氏,立候補に必要な署名簿を提出。 |

| 2日 | イスラエル滞在の台湾人とその家族,日本の専用機で退避。3日羽田空港に到着。 |

| 3日 | 日本政府,林曼麗台北教育大学芸術・造形デザイン学部名誉教授に旭日中綬章を授与すると発表。 |

| 8日 | 行政院,イギリスと貿易強化パートナーシップ協定に署名と発表。 |

| 9日 | 農業部,タマゴの緊急輸入を14日から一時停止と発表。 |

| 12日 | 鴻海科技集団等による低軌道通信衛星,打ち上げ成功。 |

| 13日 | 日本台湾交流協会台北事務所代表に片山和之・前ペルー大使就任,17日着任。 |

| 14日 | 中央選挙委員会,郭台銘氏提出の署名数が必要数を上回ったことを発表。 |

| 14日 | 張忠謀APEC特使,APEC首脳会議出席のため訪米(~19日)。 |

| 15日 | 国民党と民衆党,総統候補一本化へ6項目で合意。 |

| 18日 | 奇美集団創業者の許文龍氏,逝去。 |

| 20日 | 総統選挙立候補受付(~24日)。最終的に野党統一候補はまとまらず。 |

| 24日 | 郭台銘氏,総統選挙立候補取りやめ。 |

| 12月 | |

| 5日 | 国家科学および技術委員会,22項目の国家核心技術リストを公表。 |

| 8日 | 農業部,中国海関総署から台湾産アテモヤ輸入可能果樹園,梱包業者リスト受領。 |

| 11日 | 片山和之日本台湾交流協会台北事務所代表,蔡英文総統と会談。 |

| 13日 | 日台鉄道分野における交流と協力の強化に関する覚書,署名。 |

| 15日 | 中国商務部,台湾が中国製品2509品目を輸入制限していると認定。 |

| 15日 | 中央選挙委員会,総統選挙の候補者名簿告示。 |

| 15日 | 米国国防安全保障局,国務省が台湾に総額3億ドル相当の設備売却を承認と発表。 |

| 21日 | 中国国務院関税税則委員会,海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)違反として台湾製12品目を2024年1月1日から関税引き下げ措置打ち切りと発表。 |

| 22日 | 台中地方検察署,総統選挙の世論調査結果を捏造したとして,インターネットメディア代表を拘束。 |

| 22日 | 中国商務部,台湾産ハタの一部輸入再開を即日実施。 |

| 22日 | 台湾とカナダ,投資促進保障協定に調印。 |

| 26日 | 経済部国際貿易署,対ロシア輸出品規制に45品目を追加。 |

| 26日 | 台湾軍,海水浴場で初の実弾演習実施。 |

(注) 1)「山地原住民区」は例外的に「地方自治団体」とされ,また「区民代表会」が設置される。

(出所) 総統府(https://www.president.gov.tw/),行政院(https://www.ey.gov.tw/),司法院(https://www.judicial.gov.tw/),考試院(https://www.exam.gov.tw/),監察院(https://www.cy.gov.tw/)ウェブサイトより作成。

(注)1)*は女性。2)下線に加え,6直轄市の市長は行政院会議(閣議)に列席可能。また,行政院と総統府の連携強化のため,総統府副秘書長を閣議への招致が可能。3)国立故宮博物院長は閣議への出席は行政院会議議事規則で求められていない。

(注)*は女性。

(注) 1) パプアニューギニア,フィジー共和国とは相互承認関係にあるとされてきた。しかし,パプアニューギニアは2018年2月に台湾側駐在機関の外交特権を剥奪した。一方,フィジー共和国は2023年3月15日付で2018年から使用していた「駐フィジー台北商務弁事処」から「中華民国(台湾)駐フィジー商務代表団」に変更して外交特権を付与したが,フィジー政府は6月21日付で以前の名称に戻した。外交特権の取扱いについては不明。 2) 2020年2月にソマリランドと二国間協定を締結し,相互に国家承認した。ただし,台湾のほかに,ソマリランドを国家承認している国はない。 3) 1),2)を除き,台湾と正式に国交を締結している国は13カ国。なお,2024年1月15日,ナウルと断交。

(注) 人口は年末時点。労働力人口は年平均。消費者物価上昇率の2018年値,2019年値は修正値。

(出所) 人口・労働人口・失業率:内政部ウェブサイト(https://manpower.dgbas.gov.tw/),消費者物価上昇率:行政院主計総処ウェブサイト(https://www.dgbas.gov.tw/),為替レート:中央銀行ウェブサイト(https://www.cbc.gov.tw/)。

(注) 2021年,2022年は修正値。2023年は暫定値。

(出所) 行政院主計総処ウェブサイト(https://www.dgbas.gov.tw/)。

(注) 2020~2022年は修正値。2023年は暫定値。

(出所) 表2に同じ。

(注) 2022年は修正値。2023年は暫定値。

(出所) 財政部ウェブサイト(https://www.mof.gov.tw/)。

(注) 2020~2022年は修正値。2023年は暫定値。IMF国際収支マニュアル第6版に基づく。したがって,金融収支の符号は(+)は資本流出,(-)は資本流入を意味する。

(出所) 中央銀行ウェブサイト(https://www.cbc.gov.tw/)。

(注) 2023年と2024年は法定予算。歳入および歳出には中央政府債発行に伴う収入と償却費が含まれないため,歳入と歳出は一致しない。債務費は中央政府債の利子支払いである。また,この数値に特別予算に対する決算は含まれていない。2021年値は修正値。2023年値は審計部によるチェック後の数値。

(出所) 表2に同じ。

(注) 承認ベース。

(出所) 経済部投資審議司ウェブサイト(https://dir.moea.gov.tw/chinese/index.jsp)。