2024 Volume 2024 Pages 177-190

2024 Volume 2024 Pages 177-190

2023年のASEANは政治安全保障分野では前年に続き,ミャンマーの政治危機への対応に追われたが,具体的な進展はみられなかった。域外関係では,インド太平洋協力の具体化がみられた。日本と特別首脳会議が開催され,日本との関係は中国,オーストラリア,インド,アメリカと同じ,包括的戦略的パートナーシップに格上げされた。

経済分野では,ポスト・新型コロナウイルス期に高進したインフレや欧米諸国の金融引締めなどにより世界経済の不確実性が高まるなか,ASEANは引き続き域内の経済統合を推進し,自由貿易協定(FTA)など既存協定のアップグレードとともに,サプライチェーンの強靭化,デジタル移行,環境と開発,知的財産の活用とクリエイティブ経済の促進,脱炭素社会への移行などを含む未来志向の変革にも取り組んだ。

2023年は,前年と同様,2021年4月の「5項目コンセンサス」(5PC)の履行を進めるため,議長国インドネシアを通じて,ミャンマーに対するASEANの働きかけがなされたが,具体的な成果は出なかった。5PCは,ミャンマーに対して,暴力の停止と自制,全勢力による対話の実現,議長国のASEAN特使による仲介,ASEANによる人道的支援,全勢力との対話のための特使のミャンマー訪問を求めるものである。

ASEAN特使は議長国の外相が担うのがこれまでの慣例だったが,議長国インドネシアは,外務省内に特任オフィスを設置し,個人としてではなく組織として任務に当たらせた。当初は政府内で方針が割れ,大統領が国軍トップを特使に据えて,同国の民主化の経験を共有しつつ,ミャンマー軍事政権に働きかけようとしたのに対して,外相・外務省は前外相を特使に任命する案を検討した。しかし結局,外相が主導する特任オフィス設置という組織的対応をとることで決着した。

外相を中心とする特任オフィスチームが注力したのが,5PCのなかの全勢力による対話の実現である。同チームはインドネシアの議長国就任直後から積極的に動き,ミャンマーの全政治勢力,少数民族組織,市民社会団体,外国や国際機関の特使,人道支援関係者などと積極的に接触し,対話の実現可能性を探った。新聞報道によると,このような会合の回数は5月時点で60回,6月には75回となり,7月には110回,9月には145回となった。そのなかでミャンマーの政治勢力とは70回にのぼる会合が開かれた。しかしながら,会合の回数をアピールすることしかできないほど,具体的な成果は乏しかった。

インドネシアが接触したアクターのひとつにタイがある。ASEAN加盟国であるタイと接触するのは日常的なことであるが,この問題でインドネシアはタイと個別に会合を開いている。それは,2022年末からタイがミャンマー問題の解決に向けて独自の動きをみせていたからである。2022年末,タイはミャンマー軍事政権が任命した「外相」,ラオス,カンボジア,ベトナムの外相を招いて問題解決に向けて協議している。2023年6月には,タイ首相が,ミャンマー「外相」を含む,ASEAN各国と中国の外相を招いて会議を開催することを提案した。ただし,その呼びかけに応えたのはラオスのみで,前回の会議に参加したカンボジアとベトナムを含む7カ国は外相を送らないなど,消極的な姿勢をみせた。さらに,7月,タイ外相がミャンマーを訪問し,アウンサンスーチーと会談したと発言した。これは,ミャンマーとタイの密接な関係を象徴するものである。こうしたタイのミャンマーへの働きかけは,7月のASEAN外相会議で一部の加盟国に評価されるなど,ASEAN内の足並みの乱れが露呈した。また,そうした取り組みが5PCの実施とどう関係するのかは明確にされていない。

この間,ミャンマーの情勢は悪化の一途を辿った。4月には,ミャンマー北西部の村が軍によって襲われ,多くの犠牲者が出た。この行為についてASEANは非難声明を出すという対応に追われた。5月のASEAN首脳会議の直前には,人道支援のためにミャンマーを訪問していたシンガポールとインドネシアの大使館員,ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)の職員がミャンマー軍に攻撃される事件が発生し,ASEANは再度,非難声明を出すことになった。

こうしたなか,ASEAN内では前年に続いてミャンマーへの制裁を求める声が上がった。マレーシアはミャンマーを除名処分にすべきであると主張したほどである。9月のASEAN首脳会議は,5PCの履行遅延を問題視し,すべての関係者との包括的対話を求めるとともに,軍に自制を要請した。首脳会議・外相会議へのミャンマーの参加は非政治的代表とするという2021年以来の合意は引き続き維持された。

制裁には至らなかったものの,ミャンマーに対して首脳会議では2つのことが合意された。ひとつは,ASEANトロイカによる非公式協議メカニズムの始動である。ASEANトロイカとは,2000年に設置された制度で,前議長国・現議長国・次期議長国が地域の安全保障上の脅威や緊急事態に合同で対応することを指す。こうしたメカニズムを活用することで,インドネシアは議長国を退いても影響力を行使しうる。次期議長国はラオス,マレーシアと続く。もうひとつは,ミャンマーの議長国就任見送りの決定である。ASEAN議長国は国名のアルファベット表記順に輪番で加盟国が担当しており,ミャンマーは2026年に議長国となるはずだった。この決定で,2026年はミャンマーの次に議長国となる予定だったフィリピンが担うことになった。なお,ミャンマーは2005年にも民主化の遅延を理由に議長国就任を見送られたことがある。このときは,ミャンマーの条件が整い次第,議長国を担当できることも合意され,実際に2014年に就任した。しかし,今回は将来的な就任の可能性について言及されることもなかった。

ASEAN共同体の取り組みASEAN共同体の構築に関するスケジュールは,共同体構築を掲げた2003年から最初の節目が2015年であり,次の節目を2025年としていた。今回,2035年が新たな節目として提示された。この新しいスケジュールは,9月の首脳会議で発表された第4協和宣言のなかで示された。それによると,インド太平洋協力と共同体構築との関連が強調されるとともに,2025年以降のビジョン策定にハイレベルタスクフォースが立ち上げられた。このタスクフォースには加盟各国からそれぞれ外相経験者と高官経験者の2人が出席している。

関連して,ASEANの制度・組織改革も進められている。5月の首脳会議で「ASEANの能力・制度的効率性の強化に関する声明」が出された。このなかで強調されていたのは以下の2点である。第1に,ASEANの中心性の維持である。ASEANの中心性とは,域外国をASEANの諸会議に招き,ASEAN加盟国が議長を務めて議事運営を担うことで,ASEANの意向を反映させる仕組みを指す概念である。協力の方針としては,開かれた,透明性の高い,包摂的でルール重視の地域協力を推進するとある。域外国による手厚い支援がなされている災害管理について,域外国の支援を受けながらASEANの災害管理能力を強化しようという方針も示された。第2は意思決定手続きの変更である。ミャンマー問題をきっかけに,2022年末からコンセンサス制の例外を設ける検討がなされている。より具体的には,緊急時にコンセンサス制で加盟諸国の合意が作れない場合の対応についてである。

ASEAN共同体は政治安全保障,経済,社会文化の3つの柱から成る。このうち,社会文化共同体の問題領域である移民労働者の権利保護について,新たな取り組みが注目される。移民労働者の権利保護については,ASEAN域内の移民労働者(主に非熟練労働者)の送出国であるインドネシアとフィリピンが協力強化を求めてきた。2007年には「移民労働者の権利の保護と促進に関する宣言」が出され,取り組みが開始されたが,保護の対象となるのは正規の移民労働者とその同居家族に限定され,不法移民労働者は対象にならなかった。受入国のマレーシアやシンガポールが消極的だったためである。2018年には「移民労働者の権利の保護と促進に関するコンセンサス」が発表され,自らの過失のない不法移民労働者も保護の対象に含むなど,一定の進展がみられた。2023年には,「危機的状況にある移民労働者とその家族の保護に関する宣言」が出され,公衆衛生上の緊急事態や自然災害などの危機時の救済策の必要性,特に,正規移民労働者が不法移民や人身売買の被害者とならないように注意を払うことが確認された。これは,新型コロナウイルスの蔓延により,移民労働者の置かれた環境が悪化したことへの対応とも考えられる。

インド太平洋地域協力の具体化インド太平洋におけるASEANアウトルック(AOIP)は,もともとインドネシアの肝煎りで始まった構想である。そのインドネシアは議長国として,AOIPの具体化に向けた取り組みを主導した。インドネシアは,当初AOIPと対抗するとみられていた日米豪印の協力枠組み(QUAD)や米英豪の安全保障枠組み(AUKUS)との協調を探る方針を打ち出し,ASEAN諸制度に対する域外国の支持を取り付けようとした。たとえば,東南アジア非核地帯条約(1995年)への加入をASEANが核保有国に求めてきたことに言及しつつ,核保有国を含むAUKUSにおいて核不拡散へのコミットメントを確認するよう,オーストラリアに求めた。また,インドネシアによるリーダシップのもとで以下のような協力が進められた。

第1に,中国との合意文書の作成である。日本やアメリカのインド太平洋政策への反発として,中国はインド太平洋という概念に批判的であった。しかし,今回ASEANと「AOIPにおける互恵的協力に関する宣言」を発表し,AOIPの優先分野と中国提案のグローバル開発構想(GDI)とのシナジーを強調し,資源開発や環境保全を中心とした海洋協力,連結性などの分野で協力を強化することが謳われた。

第2に,ASEAN主導の制度で,中国,日本,韓国,オーストラリア,ニュージーランド,インド,ロシア,アメリカが参加する東アジアサミット(EAS)をインド太平洋協力の基盤にすることを第4協和宣言において発表した。9月のEAS首脳会議には,環インド洋連合(IORA)や太平洋諸島フォーラム(PIF)の議長がゲストとして参加し,両地域機構との覚書が締結された。

第3に,9月にインド太平洋フォーラムを開催し,サプライチェーンなどのインフラ,金融システム,デジタル移行などで,合計93のプロジェクト(380億米ドル相当)がAOIPのプロジェクトとして認定された。これらのプロジェクトのなかには,実施済みの既存プロジェクトをAOIP認可プロジェクトとして看板をつけ替えたものもあると考えられる。各プロジェクトには提案国と協力国がおり,インドネシアは46のプロジェクトを提案し,最大の提案国となった。協力国では,日本が14件で1位となり,韓国,イギリス,オーストラリア,中国が続いた。

プロジェクトの認可と関連して,第4に国防大臣会合がコンセプトペーパーを発表し,インド太平洋地域協力では海洋安全保障に力点を置くこと,毎年ひとつのAOIPプロジェクトを承認し,そのプロジェクトは恒常的なものとせず,非公式な取り組みとする方針が確認された。海洋安全保障は南シナ海問題など敏感な問題であるため,このような方針が確認されたと考えられる。

このほか,日本とASEANの特別首脳会議が12月,東京で開催された。これは日本とASEANの友好協力50周年を記念する行事であった。この首脳会議で発表された声明と行動計画では,AOIPと日本の自由で開かれたインド太平洋(FOIP)が,地域の平和,安定,繁栄を促進するうえで,本質的な原則を共有しているという認識が示されるともに,幅広い分野で協力を強化することが確認された。

(鈴木)

経済成長の主な原動力として貿易に強く依存してきたこともあり,ASEANは世界経済の動向の影響を受けやすい。長引く米中対立とデリスキングの動き,ロシアのウクライナ侵攻による食糧・エネルギー価格の世界的な高騰に加え,米国金利の引き上げとドル高などにより,2022年第4四半期には世界貿易の減退が鮮明となった。この影響で,2022年第3四半期までは前年同期比20%超の増加率を示していたASEANの貿易も減速し,2023年第1四半期には同2.1%の減少に転じ,さらに第2四半期には同14.9%減と縮小幅が拡大した。このような困難にもかかわらずASEAN経済は,各国の国内需要,さらには経済統合の進展により重要性を増したASEAN域内の貿易や直接投資などに支えられ,相対的に堅調な経済成長を維持している。

世界経済の不確実性が高まるなか,9月の第43回ASEAN首脳会議はASEANが世界の経済成長の震源(epicentrum)になると宣言し,ASEANの強靭化,経済成長の新しい原動力の活用を通じて,未来志向で未来対応型のASEANを実現していくというビジョンを示した。ASEANの強靭化とは,保健,気候変動と災害,食糧安全保障,エネルギー安全保障,マクロ経済・金融安定性,サプライチェーン連結性,制度などに関して将来起こりうるショックを想定し,それらに効果的に対応して早期に回復する能力,すなわち強靭性を高めることを意味している。経済成長の新しい原動力としては,グローバル・サプライチェーンへの参加,デジタル移行,グリーン・エコノミー(環境と開発),ブルー・エコノミー(海洋・淡水域開発),クリエイティブ経済,中小零細企業をあげている。サプライチェーンに関しては,近年の情勢を反映して,リスクでもあり機会でもあると位置付けられている。ASEAN首脳は,世界貿易機関(WTO)を中心として,法に基づき,無差別,開放的,自由,包摂的,公平で透明性の高い多国間貿易システムがASEANの長期的利益にかなうと強調しており,デリスキングやフレンドショアリングの名のもとに世界経済の分断を容認しかねない動きとは一線を画している。

既存協定のアップグレード「ASEAN財貿易協定」(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)は1993年に発効した「ASEAN自由貿易地域のための共通効果特恵関税協定」(Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area: AFTA-CEPT)を発展的に継承したものであり,2010年に発効して以降,ASEANの域内経済統合の中核を構成している。2020年には認定輸出事業者による自己申告制度などが導入されるなど重要な改訂が行われたが,2022年3月の非公式ASEAN経済大臣会議において,域内貿易のさらなる促進を目指すアップグレード交渉の開始が宣言された。同交渉では,伝統的な財貿易に関する要素だけではなく,デジタル貿易,貿易と環境,危機時の貿易のあり方といった新しい課題も対象とされている。2023年には中小零細企業と経済技術協力に関する章について合意に達しており,基準・技術的規則の調和化を含む残された課題についても2024年内の妥結に向けて交渉が進められている。

また,ASEAN域内の貿易促進に関する動きとして,9月にはASEAN全10カ国の税関当局が「認定事業者(Authorised Economic Operator: AEO)の相互認証協定」(ASEAN AEO Mutual Recognition Arrangement: AAMRA)に署名した。一般にAEO制度は,税関当局により,貨物のセキュリティ管理や法令遵守の体制が整備されている事業者をAEOと認定して税関手続きを簡素化する制度であり,貿易促進効果が期待される。AAMRAにより,ASEAN各国のAEOはASEAN域内貿易において税関手続きの迅速化や貨物検査における優先的取り扱いといった恩恵を享受することができるようになる。2023年内にはブルネイ,インドネシア,マレーシア,フィリピン,タイ,シンガポールの6カ国で6カ月間の試験的実施を開始し,2024年には全加盟国で完全実施する予定である。

貿易円滑化措置の一環として,ASEANシングル・ウィンドウ(ASEAN Single Window: ASW)を通じてASEAN税関申告書(ASEAN Customs Declaration Document: ACDD)の情報を電子的に交換することになっている。6月のASEAN関税局長会議時点までにラオスを除く9カ国での運用開始が確認されている。

近隣諸国を中心とした主要貿易相手国とのFTAもASEANにとって重要な経済協力であり,財貿易に関するものだけでも2005年の中国を皮切りに,2006年に韓国,2008年に日本,2010年にインドおよびオーストラリア・ニュージーランド,2019年には香港と,それぞれFTAを発効させてきた。こういった既存のFTAは時代にあった修正を施すことが求められる。2023年8月,オーストラリア・ニュージーランドとのFTAに関する第2修正議定書が署名され,政府調達,貿易と持続的開発,中小零細企業に関する章とともに,人道危機時の必需品貿易を円滑化するための条項も新設された。中国とのFTAに関しては2015年に修正議定書が署名され,2019年までに全締約国間で発効したところであるが,最新のビジネス実態・貿易投資慣行への適応を図るとともに,デジタル経済,グリーン経済,サプライチェーン連結性,消費者保護などの新しい課題を含むアップグレード交渉が進められている。香港との間では,FTAに関する最初の修正議定書が最終化されるとともに,投資協定に関する交渉が行われている。韓国,インドとのFTAに関してもアップグレード交渉が準備段階にある。また,カナダとのFTA交渉も進んでいる。

「地域的な包括的経済連携」(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)協定は,2023年1月2日にインドネシア,同6月2日にフィリピンで発効したことにより全締約国での適用が始まった。さらに8月21日に開催された第2回RCEP閣僚会議ではRCEP支援ユニット(RCEP Support Unit: RSU)に関する設置規定や予算が承認され,2024年内の運用開始に向けた動きが本格化した。

「ASEAN包括的投資協定」(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)については第5修正議定書が実質合意に達しており,2024年内には署名される見込みである。この修正により,ACIAの留保表が現行の規制と将来導入される可能性のある規制を明示する2附属書方式,さらには自由化の逆行を認めないラチェット条項を導入することで政策の予見可能性を高め,それによって投資を促進することが期待されている。サービス自由化に関しても「ASEANサービス円滑化枠組み」(ASEAN Services Facilitation Framework: ASFF)が合意され,サービス部門の貿易や投資に関するビジネス環境の予見可能性を高める取り組みが進んでいる。

また,2012年に締結され,2016年に発効した「ASEAN自然人移動協定」についても,ASEAN加盟国間の人の移動をさらに促進することを目的とした修正議定書が採択され,9月のASEAN首脳会議までには9カ国が署名を完了している。

未来志向で未来対応型のASEANへ9月の第43回ASEAN首脳会議で宣言されたとおり,2023年は未来志向で未来対応型のASEANへの移行を目指した経済協力が進展した。

環境問題に関連して,8月に開催された第55回経済大臣会議(ASEAN Economic Ministers’ Meeting: AEM)は「ASEANカーボンニュートラル戦略」(ASEAN Strategy for Carbon Neutrality)を採択した。これは,パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標を達成するためのASEAN各国の取り組みを補完するものであり,ASEANの低炭素社会への移行を加速し,ASEANの強みや加盟国間の補完性を高めることを目指している。

5月の第42回ASEAN首脳会議では,ASEANが温室効果ガス排出削減や域内の陸上交通の脱炭素化を進めるにあたって電気自動車(EV)の重要性が高いことを認め,域外国とも協力しながら,ASEANのEV産業の強化に取り組むことなどが宣言された。これを受けて11月のASEAN交通大臣会議(ASEAN Transport Ministers’ Meeting: ATM)では,ASEANにおけるEVインフラおよび充電ステーションを改善するための政策提言が採択された。

9月のASEAN首脳会議では「ASEANブルー・エコノミー枠組み」が採択された。これは,ブルー・エコノミーに関するASEANの協力を,海洋・淡水域資源の付加価値や価値連鎖を包摂的かつ持続可能な形で生み出すための幅広い取り組みへと転換し,新しい経済成長の原動力とすることを目指している。

クリエイティブ産業の促進に関する取り組みとして,知的財産(IP)分野での協力も進展した。8月,ASEANは世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization: WIPO)との間で覚書を締結し,(1)中小零細企業やスタートアップ企業のIP利用支援,(2)デジタル技術の活用,(3)収益化のためのIPおよび無形資産の利用促進,(4)ASEANのクリエイティブ産業への融資および支援の4分野での協力を推進していくこととなった。また,その一環として,WIPOの技術協力によりASEAN知的財産レジスターが立ち上げられた。これは全ASEAN加盟国のIP情報へのアクセスを可能にするワンストップ・ポータルであり,ASEANの産業界や起業家による知的財産の収益化を促進することが期待されている。

デジタル分野では,オーストラリアの協力のもとで作成された「ASEANデジタル経済枠組み協定」(Digital Economy Framework Agreement: DEFA)に関する報告書およびDEFAの交渉枠組みが8月のAEMにおいて承認され,9月の第23回ASEAN経済共同体(AEC)評議会においてDEFAの交渉が始まった。DEFAは未来を見据えて,デジタル貿易,越境電子商取引,サイバーセキュリティ,デジタルID,デジタル決済,人工知能(AI)など幅広い領域を対象とし,ASEANの産業界や消費者を強化していくための包括的な工程表を提供することを目指している。また,ASEAN消費者保護委員会(ASEAN Committee on Consumer Protection: ACCP)と電子商取引・デジタル経済に関するASEAN調整委員会(ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce and Digital Economy: ACCED)とが協力して,ASEAN電子商取引ガイドラインの策定に着手した。

ASEANは中小零細企業を経済成長の新しい原動力と位置付けており,さまざまな分野で支援を強化している。8月のAEMでは「ASEANにおける包摂的ビジネスの振興に関する行動計画(2023~2027)」や,デジタル技術を活用して中小零細企業による越境貿易を促進することを目的として,企業固有識別番号(Unique Business Identification Number: UBIN)を導入するためのガイドラインが採択された。

(梅﨑)

ミャンマーの政治危機について,議長国インドネシアは全政治勢力との対話を目指すとともに,域外国も含め多くの関係者と接触し,和解の可能性を探った。にもかかわらず,具体的な成果がみられなかったのは,ミャンマーの政治勢力の間の亀裂の深さを物語る。インドネシアはさまざまな可能性を探ったであろうことをふまえると,ASEANからの新たなイニシアティブは期待できそうにない。他方,その年の議長国のみがミャンマーと対峙するというこれまでの構図から,トロイカなど,より組織的に連携して取り組むような制度を活用することも検討されるようになった。そのような制度をどのように機能させるかが試される。インド太平洋協力では,既存の協力との接合という形で具体化が進められた。域外国も積極的に呼応しており,今後の協力の深化が期待される。

経済分野では,世界経済の不確実性が高まるなかでASEANは開放的で包摂的な多国間貿易制度の重要性を再確認するとともに,時代の変化に合わせた既存協定のアップグレードを進め,同時に,未来志向で未来対応型のASEANを構築すべく新しい取り組みにも着手した。2024年に向けても,その不確実性が収束する見通しは立っていない。分断に向かいつつある世界経済にASEANが一石を投じ,世界の経済成長の震源地となりうるのか。いずれにしても主要貿易相手国である米中の狭間で難しい舵取りを余儀なくされるなか,ASEANの覚悟や真価が問われていくことになろう。

(鈴木:東京大学大学院総合文化研究科)

(梅﨑:開発研究センター)

(注) ASEAN政府間人権委員会(AICHR),ASEAN女性・児童人権保障委員会(ACWC),ASEAN連結性調整委員会(ACCC)など,各閣僚会議に属する委員会などはここでは省略している。

(出所) ASEAN Charter,ASEAN Charter Annex1(2019年11月・12月改正)およびAnnex 2(2023年1月17日改正)を基に筆者作成。

(注) ASEAN諸国間の会議のみを掲載。域外パートナーとの会議については,ASEAN諸国間の会議と同時開催の場合のみ表記。1) ASEAN+3(日本,中国,韓国),東アジア首脳会議(EAS),ASEAN諸国と域外対話パートナー(ASEAN+1)などとの閣僚会議を同時開催。2) ASEAN+3首脳会議,EAS,ASEAN+1首脳会議を同時開催。

(出所) ASEAN事務局ウェブサイトよりダウンロードした各閣僚会議・首脳会議の合意文書。

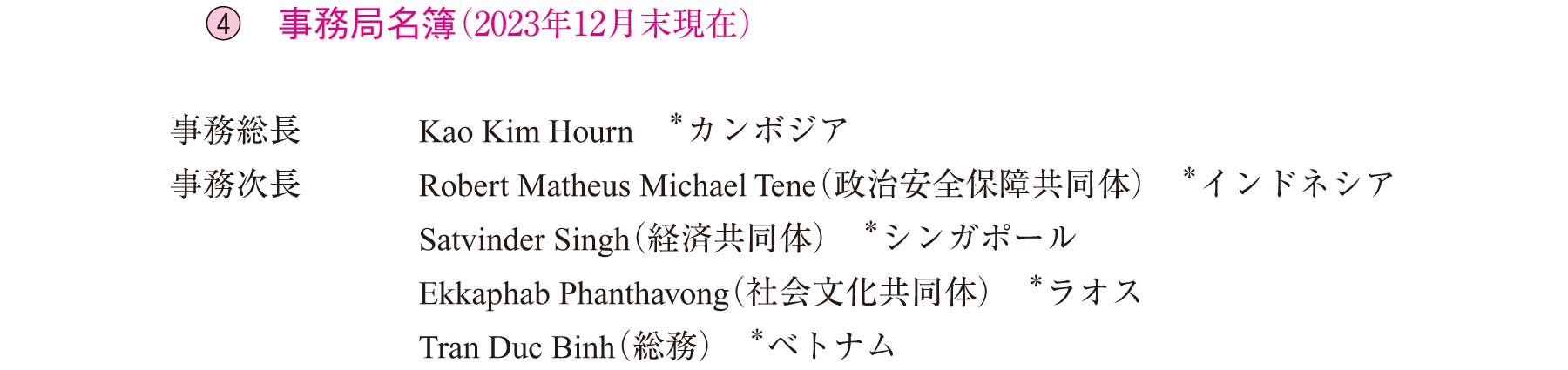

(注) *は出身国。