2017 Volume 6 Issue 1 Pages 3-19

2017 Volume 6 Issue 1 Pages 3-19

本稿の目的は,臨時教育審議会から議論が繰り返されてきた大学入学者選抜制度における「複数回受験」について実データで分析することにある.「複数回受験」の是非を吟味する分析視角は,「複数回受験」した場合,1. 入学者選抜が総合順位で決定されるため,その成績間において相関関係が担保されているか否かの検証(順序性の評価),2. 得点変化がみられた場合,それが真に得点の伸長や低下を表すのか,それとも回帰効果に過ぎないのかの検証(回帰効果の評価),3.「複数回受験」の成績が大学入学後の成績をどれほど効率よく説明するのかに関する検証(予測的妥当性の評価)である.過去の能研テスト成績を分析した結果,1. 事前テスト(高校2年時)の成績と事後テスト(高校3 年時)の成績との相関が決して低くなく,順位でみても7 割の確率で結果が入れ替わらない,2. 2 回のテスト得点の差分があったとしても最大4 割2 分,平均で2 割6 分程度が回帰効果で説明可能である,3. 事前テスト(高校2 年時)の成績を組み入れても入学後成績の説明率(寄与率)は向上せず低下することが分かった.

The purpose of this paper is to investigate score changes for test re-takers in University Entrance Examination system. This study uses the score data of the 1964 test takers of the Educational Test Research Institute who took the 1965 test. The test of the Educational Test Research Institute (NOKEN Test) is conducted from 1963 to 1968.

As results of these score analysis, the order that is gained by the following test score (in senior [12 grade]) is not different with the order that is gained by the previous test score (in junior [11 grade]). And score change between the previous test and the following test can be interpreted as regression effect. Furthermore, when the total score that added the following test score to the previous test one, the value of multiple correlation coefficients adjusted for the degrees of freedom is declined in multiple regression analysis.

This is why caring out examinations twice and more during same year and using test score in previous another year is not always insisted to be significant in University Entrance Examination system in Japan, at least in NOKEN test era.

大学入学者選抜制度における大規模統一試験において入学者選抜に使用する成績の複数年度間の繰り返し利用と同一年度内における試験の繰り返し受験を可能にする制度設計の議論は決して目新しいものではなく,1985(昭和60)年の臨時教育審議会第1 次答申,1993(平成5)年の大学審議会,1997(平成9)年,1999(平成11)年の中央教育審議会,2000(平成12)年の大学審議会で言及されてきた.初めて議論の俎上にのぼったのは,1985(昭和60)年6 月の臨時教育審議会第1次答申であり,「共通テストの実施時期,実施回数の複数化も実情に即して検討すべき」( 臨時教育審議会1985, p.27) と述べられた.それに続く1993(平成5)年の大学審議会答申,1997(平成9)年の中央教育審議会答申でも言及されたが,受験機会の早期化・長期化や大学の負担増,大学入試センター試験の目的との齟齬などを挙げて否定的な見解が記されている.論調が変わったのは,1999(平成11)年12 月の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」からである.そこでは「各大学が受験生の多様な能力・適性等を評価し,それぞれの教育理念等にふさわしい資質を持った学生を見いだすため」( 中央教育審議会1999, p.62) として,資格試験的な取り扱いとしての大学入試センター試験成績の複数年度利用を含めた各大学のセンター試験の多様な利用方法・創意工夫が望ましいことが記された.続く,2000(平成12)年11 月の大学審議会答申「大学入試の改善について」では,具体的な記述に紙幅が割かれ,受験生の「心理的圧迫」を回避するという理由で,1 月に加え12 月にも大学入試センター試験を実施する「年度内複数回実施」案が示されたり,「やり直しのきくシステムの構築の一環」として大学入試センター試験成績の「複数年度利用」を実施要項で規定することが適当であると提案されたりした( 大学審議会2000,pp.46–49).後者は,具体的に2002(平成14)年度の大学入学者選抜実施要項から「各大学における大学入試センター試験の成績の利用方法については,例えば,一定の学力水準に達しているか否かの判定に主として用いる資格試験的な利用方法や成績の複数年度利用等,多様な利用方法を工夫することが望ましい」という記載が加わり 1 ,現在までその記述は残されたままである.

その後,2013(平成25)年10 月の教育再生実行会議「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」(第四次提言)において,達成度テスト(発展レベル)(仮称)の「複数回挑戦」を可能にする旨が記された( 教育再生実行会議2013, p.6).続く,2014(平成26)年3 月の『中央教育審議会高大接続特別部会審議経過報告』において,「IRT(項目反応理論)等を用いた得点調整,得点表示方式についての検討が必要」( 中央教育審議会高大接続部会2014, p.19) とされた.2014(平成26)年12 月の『新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育,大学教育,大学入学者選抜の一体的改革について』(以下,「高大接続答申」と略記)では,「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」において,「大学入学希望者に挑戦の機会を与えるとともに,資格試験的利用を促進する観点から,年複数回実施」( 中央教育審議会2014, p.15) し,「高等学校基礎学力テスト(仮称)」において,「高校生の主体的な学習を促進する観点から,在学中に複数回(例えば年間2 回程度)受検(原文のママ)機会を提供し,高等学校2 年及び3 年での希望に応じた受検(原文のママ)を可能とする.実施時期については,夏~秋を基本として,学校現場の意見を聴取しながら検討する」( 中央教育審議会2014, p.18) という方針が示された.続く,2016(平成28)年3 月の「高大接続システム改革会議最終報告」(2016) においても,「1 回の共通テストによる教科の知識に偏重した1 点刻みの評価の枠組みを改革することを狙い」( 高大接続システム改革会議2016,p.59) として議論が行われ,「年複数回実施を導入するには,統計的な処理を行うことで複数の問題間の難易度を平準化するため,IRT に基づく仕組みを導入することが必要となる.IRT を導入する場合には,事前に試験問題の難易度や識別力などの項目特性を推定するために,問題の非公開を前提に,全ての問題について予備調査を実施することや,多数の問題を蓄積することなどが必要になる」(高大接続システム改革会議2016, p.59) や「年複数回実施を導入するための方策としては,IRT のほかに,複数回の試験の結果を『等化』する方法も考えられる.この場合には,受検者(原文のママ)の解答に応じて出題を変え,より幅広い能力を評価する『適応型テスト』への拡張等は困難になるが,IRT を用いるために必要となる大量の問題の蓄積は必ずしも必要ない」( 高大接続システム改革会議2016,pp.59–60) といったように,測定技術に一歩踏み込んだ記述がなされた.このように議論は,大学入学者選抜制度における大規模統一試験成績の複数年度間の繰り返し利用から同一年度内における繰り返し受験へと進んでいるのが昨今の状況であろう 2 .

一方で,1963(昭和38)年から1968(昭和43)年まで実施された能研テストが,高校2 年生と高校3 年生の複数年度にまたがり,大学入学者選抜制度において,それぞれの学年用の問題設定も一部あったものの,我が国で唯一,年度をまたいだ「複数回受験」制度を内包した大規模統一試験であった事実はあまり語られることはない.

1.2. 国内外における先行研究の状況同一受験者にテストを繰り返し受験させた場合にそのテスト得点が使用に値するかという問題は,「繰り返し測定」(repeated measurement)における「(測定誤差とは無関係な)真値」(truescore)と「測定誤差」(error of measurement)の問題として,テスト理論分野で,長い間,理論構築の蓄積がなされてきた(例えば, 池田,1973).また,具体的な大学受験の場面を想定した研究でも,大学入試センター試験における現役時と浪人時の得点の伸びを計測した 鈴木(1986) や,大学入試センター試験のモニター調査において,大学入学者の1 年後の学力変化を分析した平( 1994, 1995) や,大学入試センター試験の過去問題を用い,同一問題で複数学年(高校2・3 年,大学1年生)に調査を行った 安野(2015) が存在する. 鈴木(1986) では,現役時から浪人時の学力伸長について,外国語の学力伸長が大きいものの,国語ではそれが小さいことや,多浪生では年数が経つに連れて低下することが明らかにされた.平( 1994, 1995) では,大学入学後1 年目における学力低下が教科に応じて異なることが示され,特に,文系数学や暗記科目という向きのある社会科の学力低下が激しいことが明らかにされた. 安野(2015) では,同一学力層で比較したところ,学年進行により学力伸長に違いがあり,国語では学力伸長が見込めないことが明らかにされた.こうした研究成果は,繰り返し受験が制度として担保され,同一内容,或いは,同程度の難易度のテストが用いられた場合,得点変化が起こりやすい教科目とそうではない教科目が見込まれることを示唆している.

国外の研究に目を向けると,米国のETS(Educational Testing Service)を中心に,SAT,ACT,GRE,PSAT/NMSQT などの大規模統一試験の繰り返し受験者の得点分析研究において,継続して数多く研究蓄積がなされてきた( Alderman 1981; Andrews & Ziomek 19981; Camara,Copeland, & Rothschild 1998; Clotfelter & Vigdor 2001; Harvey & Schmitt 1999; Kingston & Turner 1984; Lanier 1994; Lyu, Gilsdorf, & Schmitt 1996; Lyu & Lawrence 1998; Nathan & Camara 1998; Oh, Wright, & Zanna 2005; Proctor & Kim 2010).米国のSAT,ACT,GRE,PSAT/NMSQT などは繰り返し受験することが可能なだけに,繰り返し受験する動機に焦点が当てられた研究がみられることは,制度の違いがもたらす研究デザインの違いとしてとても興味深い.GRE の分析では,2回目の得点を従属変数に,独立変数に1回目の各科目のスコアや,最初に受験した年齢と学年,希望する進学先の専門分野,性別,米国市民権か居住外国人かその他か,エスニックグループ,英語の習熟度,学位,学部時代の最後2年間のGPAなどを加えた重回帰分析をしていたりしている( Kingston & Turner 1984).また,SAT の分析では, n−1回目から n回目を受験するか否かを従属変数に,独立変数に以前のSAT 成績,性別,家族の収入,両親の教育歴,社会階層,自己申告の数学と作文の自己評価,エスニックグループ,郵便番号から割り出した居住地区の人種構成,最初のSAT の受験時期を加えたプロビット回帰分析を行ったりしている( Clotfelter & Vigdor 2001).また,「測定の技術的側面に詳しくないテスト受験者が,劇的な得点変化があった場合,統計に内在する誤差という観点からそれを理解することは難しく」,「誤った解釈を引き起こす」( Alderman 1981, p.1) と述べられるなど,複数回受験が必然的に孕む統計的な陥穽である「回帰効果」(regression effect),即ち,「事前のテストで成績が良かったものの伸びは,良くなかったものに比べて,低くなる傾向が見られる」(池田1982, p.69)には常に関心が払われてきたのも特徴的である.

SATの分析では,1回目の得点による自己選抜もモデルに組み込み,真の得点間の伸長を回帰式でモデル化した研究( Alderman 1981) や,性別やエスニックグループや受験時期ごとに,プレSATという名の通りSATの準備として,また奨学金の応募の為に高校時代に受験するPSAT/NSMQT からSAT への得点変化をみた研究( Harvey & Schmitt 1999; Lyu et al. 1996; Nathan & Camara1998; Oh et al. 2005; Proctor & Kim 2010) がある.また,ACT の分析でも同様のカテゴリーに着目した得点変化の研究( Andrews & Ziomek 1998; Lanier 1994) があるが,いずれも横軸に元の得点を取り,縦軸に得点変化を取ってグラフ化しており,回帰効果が図で視覚的に認識できる研究が多い.こうした研究成果は,繰り返し受験が制度として担保され,同一内容,或いは,同程度の難易度のテストが用いられた場合,その得点変化が,回帰効果の影響もあり,得点上位層と下位層で異なる可能性を示唆するものである 3 .

そもそも,テストの得点分析において,その結果を解釈する際に妥当であるか否かは,その得点が受験生にとってハイ・ステイクスな状況で生成されたものであるか否か,つまり,受験生が本気で受験する状況にあったかに依存する.一般には,同一内容,或いは,同程度の難易度のテストを繰り返し受験した得点データを入手するのは,制度設計の制約を受けるものであり,そうした制度設計の議論途上にある我が国では,実際に,受験生が自身の処遇をかけ本気で受験した状況にある得点データを入手する機会は皆無であり,現在の政策論議に直接的に役立つ知見を得ることは極めて困難であろう.その観点から見れば,先に紹介した平( 1994, 1995) は,「実」受験生でなく大学入学後の大学1 年生を対象にしたモニター調査であり,同程度の学力水準のテストであるものの,別年度の大学入試センター試験の得点データの分析であって,合格者のみの切断分布である.また, 安野(2015) は,大学入試センター試験の過去問から構成された同一問題を複数学年(高校2 年・3 年,大学1 年生)に調査をしているが,「実」受験生ではない. 鈴木(1986) は,唯一,「実」受験生の得点データを用いた研究ではあるが,別年度の大学入試センター試験の得点データの分析であり,また,浪人生データであることから前年度の合格者が除かれているという意味で切断分布である.というように,いずれの研究でも限定的な解釈をせざるを得ないが,それぞれが条件を微妙に違えた状況になっており,それぞれの研究条件が別研究のそれを補完する役割を担っているという意味で興味深い.

1.3. 使用データの説明と研究課題の設定—一方,本研究で用いる得点データは,能力開発研究所で実施された科学研究費補助金「能力と学力に関する総合的研究」(1965–66),及び,「学力適性からみた高校生の標準集団の設定とそのテスト結果の分析」(1967–8)[研究代表者:能力開発研究所所長高木貞二]の整理データに残されていた追跡調査 4 データのうち,未分析の1964(昭和39)年(高校2 年時),1965(昭和40)年(高校3年時)の能研テスト連続受験者の得点データである 5 .このデータは,高校2・3 年時の能研学力テスト及び能研進学適性能力テストの成績のみならず,高校調査書成績と各大学での個別学力検査成績,更に,入学後2 年分の学業成績が24 国立大学,1 公立大学,4 私立大学の計946 人分,同じデータセットとなっていることが特徴である.先述の通り,我が国では,ある年度の大学入学者選抜に対する連続受験制度は,能研テスト時に唯一行われていたことから,本データは,我が国で現在入手可能であった唯一の「実」連続受験者データであり,能力開発研究所のなき今,史料価値が非常に高い.

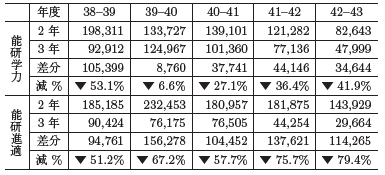

また,この1964(昭和39)年(高校2 年時),1965(昭和40)年(高校3 年時)の能研テスト連続受験者データのみ残されていたわけであるが,幸運なことにこのコーホートは,能研学力テスト3年の受験者が最も多く,且つ,高校2 年から3 年にかけての受験生減少率が最も少なかった年度のものであった(表 1) 6 .ただし,入学後成績まで組み込まれたデータセットであるという制約上,合格者のみの切断分布に基づく分析であることから,他の先行研究と同様,解釈には限定的にならざるを得ないことも指摘しておく.

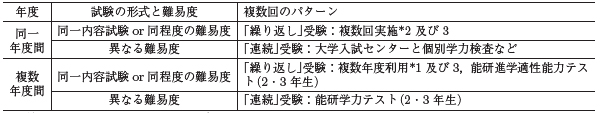

次に,改めて,ある年度の大学入学者選抜に対する複数回受験の条件を考えてみれば,表 2のようにまとめることができる.つまり,同一受験者が難易度の同程度の能力測定を前提としたテストを「繰り返し」受験する 7 場合と,同一受験者が難易度の異なる内容のテストを組み合わせて「連続」受験する場合である.本研究では,受験機会の観点から,この両者を合わせて「複数回受験」と定義する.この2 通りに更に,同一年度間か複数年度間かの選択肢を加えることによって表 2のように「複数回受験」を4 つに類型化できることがわかる.このうち,本研究のデータセットは,問題非公開を前提に同一問題によるテストを行っていた能研進学適性能力テスト 8 (高校2 年・3 年時連続受験)が複数年度間の同一試験による「繰り返し」受験であり,教科目により2 年生用・3 年生用の問題設定があった 9 能研学力テスト(高校2 年・3 年時連続受験)が複数年度間の異なる難易度試験による「連続」受験である.

そこで,本研究では,入手可能であったデータの制約と政策研究としての意義を踏まえ,大学入学者選抜制度における「複数回受験」について,実データを用いて分析することに研究目的を設定する.その分析観点は,先行研究での分析視角も参考に,「複数回受験」した場合,1. 入学者選抜が総合順位で決定されるため,その成績間において相関関係が担保されているか否かの検証(順序性の評価),2. 得点変化がみられた場合,それが真に得点の伸長や低下を表すのか,それとも回帰効果に過ぎないのかの検証(回帰効果の評価),3. 複数回受験の成績が大学入学後の成績をどれほど効率よく説明するのかに関する検証(予測的妥当性の評価)とする.また,高校2 年時と高校3 年時の得点間相関を見ることで,大学入学者選抜制度における大規模統一試験において,複数年度に異なる難易度のテストを「連続」受験する場合の検討が可能である.

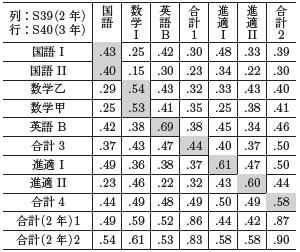

大学入学者選抜においては,その合否が総合得点の高い方から並べられた順位によって決定されることを踏まえれば,まず,2 つのテスト得点間の順序性の評価をする必要があろう.表 3-aは,能研テストの複数年度間の教科科目間,及び,合計得点間のPearson の積率相関係数行列(N=946)である.ただし,表 3-aについては,能研学力テストの合計得点について文理の選択科目の種類や数の別を考慮したものではない.表 3-bでは,理系で高校3 年時の能研学力テストで国語I を選択し,社会を1 科目,理科を2 科目選択した生徒のPearson の積率相関行列(N=276)を示してある 10 .これを見ると,まず,表 3-aでは,能研学力テスト同士で高校2 年時と3 年時の相関が.44[.59] (括弧内はSpearman の順位相関係数,以下同じ),能研進学適性能力テストを足すと,.58[.69] となり,入試データとしては決して低くない値である.また,表 3-bで,理系の科目選択をしたもの同士で比べてみても,その傾向は,ほぼ結果は変わらない.能研学力テスト同士で高校2 年時と3 年時の相関が.53[.64],能研進学適性能力テストを足すと,.67[.77] となっており,決して弱くない相関関係であることが分かる.このことは,各教科目を年度間でみても,若干国語の年度間相関が低いものの,ほぼ同じ傾向が見られ,概ね,.5 から.6 程度の相関が見られる.

では,このとき,受験生の順位はどれだけ入れ替わるのであろうか.それを知る手掛かりとなる指標として,同順率・逆順率という指標が知られている( 芝・南風原1990,pp.128–129).即ち,ある二変量正規分布に従う母集団から任意に2つの標本( x 1, y 1),( x 2, y 2) を選んだ際, x 1 > x 2のとき y 1 > y 2,また, x 1 < x 2 のとき y 1 < y 2 となる確率c = P{( x 1 − x 2)( y 1 − y 2) > 0} を同順率と呼び,c = 0.5 + (1/ π −1 ρで表される.但し,このとき,π −1 ρは逆正弦関数でその単位はラジアンで表され, ρは母相関係数である.このとき, ρを標本相関係数 r に置き換えて母集団同順率を推定することも可能である.また,同順率を1 から引くと逆順率,つまり,順序が入れ替わった場合の起こりうる確率となる.先に得られた標本相関係数を入れて,母集団同順率(括弧内は逆順率)を求めてみると,任意の2 人を抜き出した場合,選択科目の別なく集計された合計得点では,能研学力テストの合計で.65(.35),能研進学適性能力テストを足した場合では.70(.30)となり,理系で選択科目が同一の生徒集団内では,前者が.68(.32),後者が.73(.27)となる.概ね,どのやり方においても,10 回のうち7 回程度の確率で,受験者の順位が保持される結果であった.

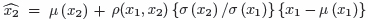

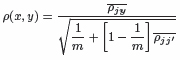

2.2. 教科目ごとの回帰効果の検証次に,米国での先行研究でもみられた回帰効果の検証を行う.テスト理論の基本に従えば,テスト得点を X ,測定誤差とは無関係な真値を T ,測定誤差を E とした場合, X = T + E として表され,得られたテスト得点の信頼性係数 ρ( X ) は, ρ( X ) = σ 2( T )/σ 2( X ) で表され,テスト得点 X の分散の中に,どれだけ測定誤差とは無関係な真値 T の分散が含まれているかで示される.こうした考えを敷衍する形で,2つのテスト間の得点変化の中に,誤差としての回帰効果による得点変動が存在し,真の得点変動をどれくらい説明できるのか,という観点から,「複数回受験」の効果について評価したい.

[注]合計1:S39 年(2 年時)の学力合計数国社理),合計2:S39 年(2 年時)の学力(英数国社理)+進適,合計3:S40 年(3 年時)の学力合計(英数国社理)[社と理は教科目の平均点],合計4:S40 年(3 年時)の学力(英数国社理)+進適,[社と理は教科目の平均点],合計(2 年)1:合計1 +合計3[学力のみ],合計(2 年)2:合計2 +合計4[学力+進適]

[注]合計1:S39 年(2 年時)の学力合計(英数国社理),合計2:S39 年(2 年時)の学力(英数国社理)+進適,合計3:S40 年(3 年時)の学力合計(英数国社理)[社と理は教科目の平均点],合計4:S40 年(3 年時)の学力(英数国社理)+進適,[社と理は教科目の平均点],合計(2 年)1:合計1 +合計3[学力のみ],合計(2 年)2:合計2 +合計4[学力+進適]

そもそも,高校2 年時のテストを

x

1,3 年時のテストを

x

2 としたとき,その差分は,

x

=

x

2 −

x

1 で表され「成就値」と呼ばれる.但し,この値には平均への回帰がもたらした得点変動も含まれると考えられる.そこで,

x

1 の

x

2 へ予測する単回帰式が,

と表されることから,単回帰分析における予測値と実測値の差分(残差)は,

と表されることから,単回帰分析における予測値と実測値の差分(残差)は,

と表され,「回帰成就値」と呼ばれている.但し,点数が標準化されている場合,

と表され,「回帰成就値」と呼ばれている.但し,点数が標準化されている場合,

を代入することで,

を代入することで,

の式に変形できることが知られている(

池田1982,p.70).こうして求められる回帰成就値

x

′

x

と回帰成就値

x

′

d

を考えれば,

の式に変形できることが知られている(

池田1982,p.70).こうして求められる回帰成就値

x

′

x

と回帰成就値

x

′

d

を考えれば,

となるわけだが,これは得点の変動から事前テスト情報で説明される以外の得点の変動を除いた,差得点における測定誤差成分(主に,回帰効果と推定される)と考えられ,

平(1995) はこれを回帰効果評価の指標として用いている

11

.

となるわけだが,これは得点の変動から事前テスト情報で説明される以外の得点の変動を除いた,差得点における測定誤差成分(主に,回帰効果と推定される)と考えられ,

平(1995) はこれを回帰効果評価の指標として用いている

11

.

※基本統計量として,能研テスト報告書値[全国値]を用いている.

※基本統計量として,本稿で扱うデータのみのものを用いている.

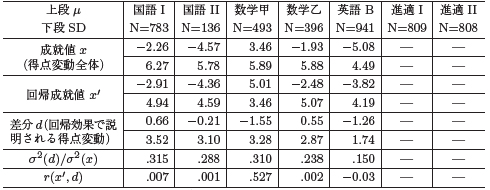

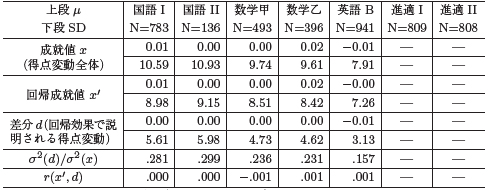

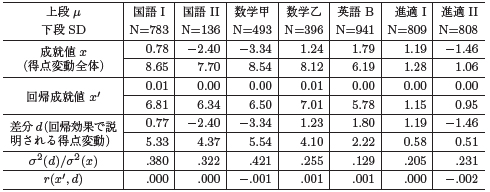

そこで,成就値 x ,回帰成就値 x ′ d の平均値と標準偏差を表にしたのが,表 4-1a, 4-1b, 4-2である.それぞれ,能研テストの受験者全体の基本統計量を『昭和39・40 年度能研テスト報告書第2集』から数値を引用して得点を偏差値化し作成したのが表 4-1aであり,3年時の文理選択を考慮し,今回のN=946の使用データの基本統計量を使用して得点を偏差値化し作成したのが表 4-1bであり,素点をそのまま用いたのが表 4-2である.表 4-1aについては,英語については文理の別が無く回帰推定に問題が無いが,国語Ⅰ,及び,数学Ⅰについては,大学受験時の文理の生徒が混在した2年時の受験者集団の基本統計量を用いることになり,その値を回帰推定に用いるには問題がある.そこで,表 4-1bでは,3年時の国語Ⅰ,国語Ⅱ,3年時の数学甲,数学乙の受験者集団ごとに,2年時の国語Ⅰ,数学Ⅰ の基本統計量を算出して計算に用いている.ただ,この方法だと,国語・数学の文理分けに関しては,表 4-1aでみられた問題はなくなるものの,英語については基本統計量が全受験者集団ではないため,表 4-1aよりも推定精度が実際より落ちる.また,基本的には,表4-1 a・ bについては,得点が偏差値化されているため,年度ごとの難易度の調整がとれているが,表 4-2では素点をそのまま使用しているため,年度ごとの難易度の調整がとれていない.ただし,大学入学者選抜においては得点が標準化されることは少ないため,より合否判定の場面を想定すると,現実的な数値となっていると考えられる.このように,分析表の結果はそれぞれ一長一短がある.また,能研進学適性能力テスト(進適Ⅰ・Ⅱ)については,換算表を用いてパーセンタイル得点を素点に換算して使用したが,同一問題であり,難易度の調整問題は免れている.

信頼性係数の考え方を敷衍して, x = x ′ d の分散を考えれば, σ 2( x ) = σ 2( x ′ σ 2( d ) + 2 σ( x ′ d ) であり,両辺を σ 2( x ) で割った第2項 σ 2( d ) / σ 2( x ) の値を求めれば, σ( x ′ d ) が正の場合は過大評価されるものの,表4-1 a・ b,及び 4-2を見れば,概ね,回帰成就値 x ′ d の相関がほぼ0 のため,得点変動全体(成就値 x )のバラツキに占める,回帰効果によって説明される得点変動(差分 d )のバラツキの割合が推測される.その値をみると,最大値.421,最小値.129, 平均値.262 であり,平均して約2 割6 分ほどが回帰効果で説明され,信頼性係数の定義にあてはめてみて考えてみても,真の得点変動のバラツキが最小で5 割8 部,平均で7 割4 分ほどであり,信頼性係数の基準で考えると決して高い値ではなく,誤差である回帰効果の割合は決して小さくない.

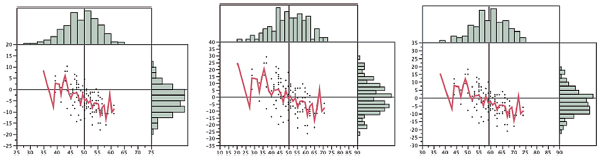

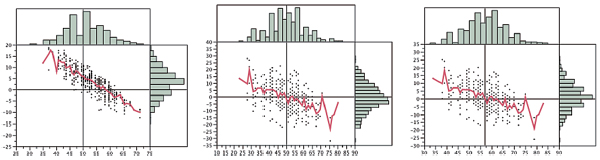

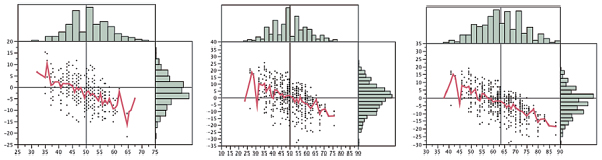

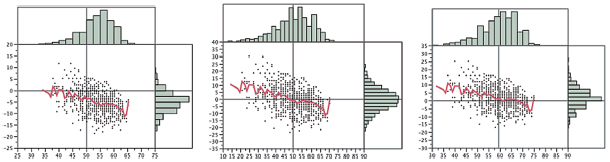

また,1964(昭和39)年度の得点を横軸に取り,1964(昭和39)年から1965(昭和40)年への国語Ⅰ,国語Ⅱ,数学甲,数学乙,英語B,進適Ⅰ,進適Ⅱ の得点変動を縦軸に取って散布図を書き,1964(昭和39)年の点数ごとの平均値をとって線で結んだのが図 3~ 8 である.これを見ても,先行研究と同様,得点上位者は点数が下がり,下位者は上がるという回帰効果が生起している状況が綺麗に視覚的に確認できる.

2.3. 大学入学後成績の予測的妥当性の検証最後に,能力開発研究所の追跡調査研究の枠組みに従って予測的妥当性の検証を行いたい.1969(昭和44)年6 月の46 答申中間報告で「入学者選抜における能力判定資料の妥当性」と題され,「大学の入試成績,高等学校の学業成績,能研の学力テストなどの中で,単独使用の場合,大学入学後の学力の伸びをもっとも確からしく予測するのに役立つのは,高等学校の学業成績である」「大学入学後の学力の伸びを予測するには,1 回かぎりのテストではきわめて不十分であり,上記のような各種の判定資料を総合的に用いることによってはるかに確かな結果が得られる」( 中央教育審議会1969, p.171) と結論づけられ,「総合的且つ多面的な評価」を重視した政策を導いたのが図 8である.この能研テストの追跡調査研究と今回使用したデータは,同じ科学研究費補助金内のプロジェクトで収集されたデータ 12 であり,当時,能力開発研究所に協力した大学の入学後の成績データと同一データセットになっている.能研テストが1968(昭和43)年で終了になっていることから,もし,能力開発研究所が研究を継続してさえいれば,日の目を見たデータであったのかもしれない.

(図は,左から偏差値a,偏差値b,素点.横太線は,各得点の平均値プロット.縦線は平均値[素点は全国平均値].)

(図は,左から偏差値a,偏差値b,素点.横太線は,各得点の平均値プロット.縦線は平均値[素点は標本平均値].)

(図は,左から偏差値a,偏差値b,素点.横太線は,各得点の平均値プロット.縦線は平均値[素点は標本平均値].)

(図は,左から偏差値a,偏差値b,素点.横太線は,各得点の平均値プロット.縦線は平均値[素点は標本平均値].)

(図は,左から偏差値a,偏差値b,素点.横太線は,各得点の平均値プロット.縦線は平均値[素点は標本平均値].)

(図は,左右とも素点の得点変動.横太線は,各得点の平均値プロット.縦線は標本平均値.)

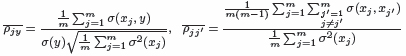

図 9の追跡調査のフォーマットと同様に,入学後1 年目成績と2 年目成績を従属変数に,能研学力テストの1964(昭和39)年(高校2 年時)と1965(昭和40)年(高校3 年時)の成績,能研進学適性能力テスト(進適Ⅰ・Ⅱ)の成績,及び,個別学力検査の成績,高校調査書の評定平均値を独立変数にして,重回帰分析を行ったのが表 5 である.ここでは,大学入学者選抜制度における「複数回受験」を検証することが目的なので,独立変数の組み合わせの様々なパターンのうち,1964(昭和39)年(高校2 年時)を独立変数に組み入れる場合と,組み入れない場合のセルを隣同士にしている.尚,数値は自由度調整済み重相関係数で示してある.

木村(2007a) でも指摘されたように,この追跡調査で得られた各大学におけるサンプルサイズが非常に小さく,適切な多変量解析となるかは甚だ心もとない.学部や学科ごとに,或いは,それが更に入試区分ごとに細分化されると,追跡調査に必要なサンプルサイズが集めにくいことは現在でも往々にして起こり,その点が追跡調査の統計的処理が難しい要因でもあるが,能研テストの受験率が低いこともサンプルサイズが非常に小さいことに関係している.ただ,歴史資料に残された貴重なデータであり,各大学での複数回受験における過年度のテスト得点の機能を知るためにも,参考として分析結果を見てみる.すると,40 年(3 年次)の試験成績単独を足し合わせるより,40 年(3 年次)と39 年(2 年次)の両方を足し合わせた方が,自由度調整済み重相関係数が下がるのは,1 年次のA大学で6 つの組み合わせパターンのうち4 パターン(66.7%),D 大学で6 つの組み合わせパターンのうち0 パターン(0.0%),E 大学で5 つの組み合わせパターンのうち,5 パターン(100.0%),2 年次のA 大学で6 つの組み合わせパターンのうち6 パターン(100.0%),B 大学で5 つの組み合わせパターンのうち4 パターン(80.0%),C 大学で4 つの組み合わせパターンのうち4 パターン(100.0%),D 大学で6 つの組み合わせパターンのうち0 パターン(0.0%),E 大学で2 つの組み合わせパターンのうち0 パターン(0.0%)である.1 年次2 年次のD 大学,及び,2 年次のE 大学以外の9 事例中6 事例は,高校2 年時の能研学力テストを足し込むより,3 年時の能研学力テストとそれ以外の選抜資料とを組み合わせの方が大学入学後成績を予測するのに効率的であることが伺える.また,大学入学後成績に対して,高校2 年時の能研学力テスト成績を含まない方が説明率(寄与率)は高い.ここで,改めて繰り返しになるが,サンプルサイズが小さい調査データの限界があるなかでの結果なので,その解釈の一般化については慎重にならざるを得ない.但し,合成得点のテスト理論的性質から考えれば,「互いに独立で,種類の違った相関の低い情報を取り入れ,一方入学後の評価とは相関の高い資料を用いる」( 池田1982,pp.145–146) と,入学後成績との相関が高くなることが知られている 13 .つまり,種類の違った互いに相関の低いテストを用い,同時に,それぞれのテストが入学後成績と相関の高い選抜資料を用れば,入学後成績との相関が高くなるということである.確かに,ある選抜資料が,他の選抜資料と異なる測定目的であることには十分意味が有ると考えられる.だが,それは同時に,測定目的が異なるので,選抜資料のあるものは入学後の成績指標と相関が高くなるが,また別のある選抜資料は相関が低くなる可能性が高くなる.そのため,測定目的が異なるテストを合計得点に組み込んだ場合,その合計得点は入学後成績との相関が高くならない,つまり,低くなる可能性が,一般化して指摘できる.

※「—

以上,能研テストの「実」受験者データを用いて,「複数回受験」を検証してきた.1964・1965(昭和39・40)年度の能研テストにおいて「複数回受験」しても,第一に,事前テスト(高校2 年時)の成績と事後テスト(高校3 年時)の成績との相関が決して低くはなく,順位でみても7 割の確率で結果が入れ替わらなかった,第二に,2 回のテストにおいて得点変動があったとしても,最大4割2 分,平均で2 割6 分程度が回帰効果で説明可能であった,第三に,事前テスト(高校2 年時)の成績を組み入れても,入学後成績の説明率(寄与率)は向上せず,寧ろ,低下していた.史料が単年度分しか残されておらず,他年度分までの分析が実行できず,結論を一般化できないが,他の先行研究による大規模統一試験の分析結果は,例えば, 平(1995) において分散分析の年度の主効果が有意にならない( 平1995,pp.54–56) など,そう大規模統一試験の分析結果が変わるものではないことを踏まえれば,本研究の分析結果にある程度の信憑性は主張しても差し支えないのかもしれない.また,受験者や高校側から本稿の結果を見ると,「複数回受験」は,2 回のテストの相関が低くないのであれば,また,得点変動があったとしても,それが回帰効果であったとすれば,1 回で済む受験負担を2 回にしてしまう,という意味で負担過重となる側面が強い.また,大学側から本稿の結果を見ても,「複数回受験」は,事前テストの成績を組み入れても,入学後の成績の説明率(寄与率)が向上しない,という意味で,効率的ではないことがわかる.

但し,本研究の限界を述べれば,まず,能研テスト受験者で,且つ,有名国立大学への合格者が中心となっている本データの標本集団は,大学が大衆化した現在とは比べ物にならないほどのエリート選抜の対象者であったことが挙げられる.また,先に述べたように,データが大学入学後の成績と結びつけられた合格者のみの切断分布に基づく分析であることも挙げられる.更に,「複数回受験」とは言っても,能研学力テストが複数年度間の異なる難易度試験による「連続」受験であり,また,能研進学適性能力テストが複数年度間の同一試験による「繰り返し」受験であることから,現在の政策提言が想定している同一年度内の複数回実施とは,仕組み上,直接は関係がないことも挙げられる.この意味で,結果の解釈や政策の是非についての言及には慎重にならざるを得ない.但し,だからといって本結果の意義が変わるわけではなく,むしろ繰り返されてきた「複数回受験」の議論に対して「実」受験者データで解析された唯一の分析結果として,歴史上の記録的価値が高いと考えられる.

の分子は,合成テスト

x

を構成するテストのうち,異なるテスト

x

j

,

x

j′

の間の平均共分散である.

の分子は,合成テスト

x

を構成するテストのうち,異なるテスト

x

j

,

x

j′

の間の平均共分散である.

が小さく,

が小さく,

が大きくなるようにすればよい(

池田1982, p.144).

が大きくなるようにすればよい(

池田1982, p.144).

本研究は,日本学術振興会科学研究費補助金若手研究(A),「戦後大学入学者選抜制度の制度的妥当性を巡る計量歴史社会学研究」(研究代表者:木村拓也,課題研究番号:2570502)による成果の一部である.