2020 Volume 9 Issue 1 Pages 49-61

2020 Volume 9 Issue 1 Pages 49-61

2015 年9 月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」が採択された.これを契機に日本でも関係省庁が連携し政府一体となった取り組みとして,持続可能な開発目標が設定され,貧困,飢餓,エネルギー,気候変動,平和的社会など地球規模の課題を解決する17 の具体的な行動目標が定められ,その実現に取り組んでいる.本研究ノートでは,このような視点にたって,国内外の調査をもとに,日本におけるジェンダーと環境の問題に焦点をあて考察した.どのような貢献が可能であるか調査の動向と合わせ報告する.

In response to the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the UN GeneralAssembly in September 2015, the government-initiated 17 Sustainable Development Goals(SDGs) and Public Opinions are being implemented in Japan. This is our effort to findsolutions for poverty, hunger, energy shortages, climate change, and all global issues. Basedon the results of several opinion surveys, this paper considers the Japanese way of life, especiallyregarding gender and nature. The research reports discuss our views on feasibleapproaches to achieve the SDGs as well as the recent trend of pro-environment attitudesand awareness in Japan. Working towards the SDGs will allow many countries to focustheir attention on the issues within their borders.

日本の環境社会学会のメンバーを中心として,1993 年に開催された「アジア社会と環境問題」国際シンポジウムにおいて,スダラー(1993) は,「『持続可能な開発』という言葉は我々に間違った認識をもたらしていると思います.『持続可能な暮らし』(a sustainable way of living)もしくは,『許される範囲での開発』(the allowable development)であるべきでしょう.」と指摘している.これからの「世界」を考える上で,重要な考え方となる国際的な枠組みが国連のSustainableDevelopment Goals(以下SDGs と表記)である.日本政府の推進本部もSDGs の実施指針を,毎年,日本の現状に即して再構成し,持続可能な開発目標として発表している.2018 年12 月には「SDGs アクションプラン2019」が発表され,具体的な施策と指標を掲げている(表1 参照).さらに,2019 年は日本で初めてG20 サミットが大阪で開催され世界経済,イノベーション,質の高いインフラ投資,グローバルファイナンス,腐敗対策,不平等への対処による成長の好循環の創出,包括的かつ持続可能な世界の実現等が議論された.この議論の中で,特にSDGs の実施に主導的な役割を果たすG20 行動計画「誰一人取り残さない(leave no one behind)」を確保することに向けた行動を強調している.誰もが期待する素晴らしい理念であるが,一方,国内で具体的にどのように行動すれば,効果的に地球規模の目標が達成できるかを考えなくてはならない(国際連合広報センター, 2019).実際,SDGs の目標を見ると,日本人が直面している問題と海外の遠い国々の問題が混在している(橋本, 1990).これは他国にとっても同様で,貧困や飢餓に直面する生活を送る人々には,経済成長や技術革新の目標は実感を伴わない問題であろう.

また,開発途上国と先進国を同じ視点から考えるという一見矛盾した構図になっているかもしれない.例えば,日本では,共通認識を持って扱われる問題でも,他国では共感を生みづらい事柄がある.他方で,一見,日本とは関係なさそうな問題でも,世界が一丸となり共通の目標に取り組むことで,自国の問題に目を向ける糸口となることがあるのではないだろうか.

本研究ノートでは,次項に挙げる国際連合広報センター「MY WORLD 2030」の調査をもとに,SDGs の17 ある達成目標の中で,日本において,肯定的な回答を得た「ジェンダー」と,否定的な回答が多かった「環境」について取り上げる(図2 参照).これらはSDGs の取り組みの中で,特に,日本の着目すべき課題と思われる.

1985 年,日本において国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が批准された1.この女子差別撤廃条約は,男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として,女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としている.例えば,世界経済フォーラム(WorldEconomic Forum)が2019 年12 月,「Global Gender Gap Report 2020」を公表し,各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index: GGI)を発表した(内閣府,2020a).この指数は,経済,政治,教育,健康の4 つの分野のデータから作成され,0 が完全不平等,1 が完全平等を示している.2020 年の日本の総合スコアは0.652 であり,順位は153 か国中121 位(前回は149 か国中110 位)だった.これを見ると一目瞭然で,女性の権利保護や社会進出が出遅れている日本の現状が示されている.国連は,締約国である日本に対し条約の実施のためにとった立法,司法,行政その他の措置等について,定期的に報告書を提出することを求めており,実施状況第9 回報告書は2020 年3 月に提出された.この報告書作成に関連して,内閣府男女共同参画局は国民からの意見を募集し,集計結果を公表している(内閣府, 2020b).この中で,意見が多かったのは,「差別を撤廃する政策の追及のための立法等の措置」で20.3%,「婚姻及び家族関係に係る差別の撤廃」は18.1%であった.この結果から,SDGs の目標5「ジェンダー平等を実現しよう」では,立法等の措置が急務であることが明らかである.しかしながら,日本特有の議論のある「夫婦別姓」などは,ローカルな視点で議論しても,日本以外の国では異なる見解を持っているため共感は得られないであろう.今後は,SDGs という共通の目標を世界基準で達成していくという足並みを揃える必要がある.

一方で,SDGs には環境保護に関連する目標がいくつかあり,地球規模の環境問題を生活の中で考えていくことが求められている.例えば,各国の1 人あたりプラスチック容器包装の廃棄量を比較すると,日本の人口1 人あたりのプラスチック容器包装の廃棄量は,米国に次いで多い(UNEP,2018).このように,身近な問題であるプラスチック(ローカル)と海洋プラスチックのような地球規模の課題(グローバル)にどう向き合うかが問題となっている.日本の現状については統計数理研究所の「日本人の国民性」調査をもとに「ジェンダー」と「環境(自然観)」について報告する.

国際連合広報センター(2019) では,市民一人ひとりの声を聴くためのグローバルな市民調査を実施している.「MY WORLD 2030」は,SDGs の達成期限である2030 年までに,より多くの国,より多くの人々からの声を聴くためにスタートし,調査結果はグローバルなリアルタイムの公開データとして,国連や各国政府などがSDGs の認知度や目標達成度の進捗を知るために役立てられている2(ただし,厳密な統計的標本抽出調査ではない,任意のアンケートであることには留意する).ウェブ上で画面の指定された部分にチェックを入れる方式で質問項目は以下の3 問となっている(図1 参照).また,投票内容の匿名性は保たれるが,集められた回答をよりよく理解するために,年齢・性別・国・市町村・学歴・障害の有無について質問があり,これらを項目で抽出して調査結果を見ることが可能である3.

出典:(国際連合広報センター, 2019)

質問文

1. 2015 年に国際連合にて193 ヶ国の首脳により署名された持続可能な開発目標(SDGs),またはグローバル目標はご存知ですか.

2. どのグローバル目標が,あなたとあなたの家族にとって目前に迫っている課題ですか.(6 つ選択してください)

3. 過去の12 ヶ月で選択したグローバル目標の状況は次のうち,どれが当てはまりますか.

2. の回答方法については,持続可能な開発目標17 の項目から6 つ選択すると,図1 のような画面が表示され,「良くなった」から「悪くなった」までの5 段階のあてはまる部分にそれぞれチェックを入れる.

図2 は,過去の12 ヶ月(2019 年1 月~2019 年12 月)のグローバル目標の状況をグラフに表したものである.全世界で見ると,SDGs 5「ジェンダー」(33.9%),SDGs 9「技術革新」(32.5%),SDGs 6「水」(31.4%)などが「良くなった」,「良くなっている」と回答している.一方,状況が「悪くなった」,「悪くなっている」と回答のあったのは,SDGs 16「平和と公正」(43.4%)やSDGs 2「飢餓」(41.5%),SDGs 1「貧困」(41%)であった.世界では,飢餓や貧困は依然として大きな問題である,あるいは,ますます大きくなっていると認識されていることが示唆された.この調査結果はグローバルなリアルタイムの公開データなので,誰でも使用することは可能であるが,参加国の割合(上位3 国はメキシコ46.3%,コロンビア12.3%,モーリタリア9.5%)や参加年齢が偏っているため,その統計的代表性については注意が必要である.

日本の結果を見ると,SDGs 17 の目標の中で,状況が「良くなった」,「良くなっている」と回答したのは,SDGs 5「ジェンダー」(48.7%),SDGs 17「パートナーシップ」(31.8%),SDGs 9「技術革新」(37.8%),SDGs 12「作る責任・使う責任」(37.2%)だった.逆に状況が「悪くなった」,「悪くなっている」と回答したのは,SDGs 14「海を守る」(41.7%),SDGs 13「気候変動」(40.5%),SDGs 16「平和と公正」(34.1%)であった.

2.2. 特徴のある項目「MY WORLD 2030」調査において,日本は48.7%がジェンダーの状況が改善されていると回答していた.しかしながら,世界での評価とは対照的である.特に,議会で女性議員の占める割合を勘案した場合,世界的に考えられている「ジェンダー平等を実現しよう」の意味する内容と日本における捉え方が異なる可能性がある.各国の議員交流を推進するための,列国議会同盟(Inter-Parliamentary Union, IPU)4 が2019 年に調査結果を発表している.対象となった193 か国のうち,日本の衆議院にあたる下院や一院制の議会で女性議員が占める割合が最も多いのはアフリカのルワンダで61.3%,日本は10.2%で,前年より順位を7 つ下げ165 位となっている.ルワンダをはじめ女性議員の割合が大幅に上昇した国では,女性議員が4 割以上の国は13 か国あり,そのうち9 か国は議員や候補者の一定数を女性にするよう定めるクォータ制を導入している.ルワンダでは,議員の少なくとも30%は女性にするよう憲法で定められている.理由は,1994 年に約100 日間続いた大虐殺があり,紛争後に人口の8 割を占めていた女性が国の指導部に生まれた空席を埋めるため,国際NGO の支援を受けたことにより,女性に配慮した政策が策定されていったからである.

近年の世界的な流れは,1975 年の国際婦人年世界会議で採択されたメキシコ宣言において,「女性の政策決定への平等な参加が平和の維持を即すこと」,「女性が国際平和の促進,達成及び維持に重要な役割を果たすべきこと」が明示されている.さらに,1979 年には,国連総会で女性差別撤廃条約が採択され,女性の社会的な参加を前提にした活躍がグローバル社会におけるスタンダードと想定されている.このような潮流の中にあって,日本における女性の意見はどうであろうか.

この問題に関連して,「日本人の国民性」調査に男女の生まれ変わりに関する項目がある.

質問文

もういちど生まれかわるとしたら,あなたは男と女の,どちらに,生れてきたいと思いますか?

1. 男に

2. 女に

3. その他[記入]

1968 年の調査では,男性はほぼ一貫して9 割近くが「男に」生まれ変わりたいと答えている一方で,女性は1968 年に「女に」生まれ変わりたいという答えが「男に」を上回り,それ以降の調査で「女に」生まれ変わりたいという答えが着実に漸増してきた.

吉野(2010) による環太平洋価値観国際比較調査(2006~2009 年)の結果を見ると,女性の「女に生まれ変わりたい」は上海や台湾が47%台,北京51.8%で,香港は北京や上海よりも若干高い57.8%であった.

インドに注目して見ると62.4%となっている.一般的なジェンダー問題は,労働賃金の男女格差,教育の男女格差など様々であるが,インドの「慣習」の問題は国際的にも知られている.特に,ダウリ(持参金),サティ(夫が死んで火葬される時に,一緒に焼かれる寡婦殉死のこと)や子ども婚といった「慣習」によって,カースト制度と父系制が保たれている(青山・原・喜多, 2001).こうした伝統的な制度は,国際的にも見逃せない問題となってきている.近年,インドでは,国際NGO 団体等による「女性の地位向上」の普及活動や教育を受けて,インフォーマルセクター以外での雇用,とりわけIT 関連の国際企業の進出により,欧米基準(カースト・フリー)での採用や雇用状態が増加したことも女性が「女に生まれ変わりたい」理由のひとつと考えられる(UNICEF,2007).

しかしながら,調査に協力した階層がカースト上位層に偏ってしまった可能性や当時の国内事情など,調査状況を多角的に考察しなければならない.その一方で,ダウリは未だに慣習として広く浸透しており,その根底にはカースト制度が強く影響している.さらに,カーストはヒンドゥー教の制度のため,他の宗教に改宗する人たちの動向にも今後は注目したい.現地でNGO 団体や社会組織のみが活動を行うだけでなく,関連のあるSDGs の目標を念頭に,世界が協調し各国が取り組まなくてはいけない課題であろう.

女性の「女に生まれてきたい」の回答率の低い順から国を並べた.「その他」,「わからない」は除外.「日本人の国民性」調査では,さらに次のような質問がある.

出典:(「日本人の国民性」調査7)

質問文

どちらの方が楽しみが多いと思いますか?

1. 男が多い

2. 女が多い

3. その他[記入]

4. D.K.

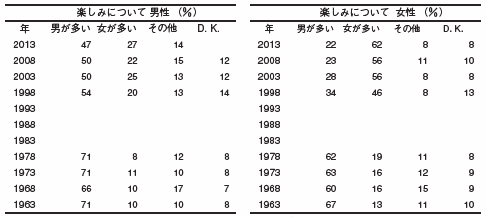

楽しみは女が多いという女性の意見は,22%だったが,それ以降から1998 年までには逆転し,2013 年では62%の多数意見となっている.男性では,楽しみは男性が多いは1963 年に71%であったが,2013 年には47%となっている.これらの調査結果から,日本人の一般的な生活に関するジェンダーの考え方は大きく変化している可能性が示唆される.近年,女性の人権という部分において,国際的潮流を受けているものであることが理解される.

他方で,女性個人の生活のし易さという観点だけではなく,さらなる,人権保障や民主主義の充実が不可欠である(植野, 1999).特に,SDGs の担い手としての次世代・女性のエンパワーメントを世界の枠組みで考えた場合,日本ではどのような形で改善すべきか議論が必要であろう.

2.3. 日本的な特徴日本人の国民性調査では,「女は女に生まれ変わりたい」,「楽しみは女の方が多い」という女性の回答が得られているが,日本社会の文化的側面を考慮しなければならない.林(2002) によると,日本人は一次集団(家族関係)で成り立つ関係は,二次集団(一般社会や企業)でも成り立つと考える傾向を指摘している.日本人の心の中では一次集団に対する意識と二次集団に対する意識が未分化とされる.そのため,一次集団の意識をそのまま拡大して,二次集団の人間関係を捉えてしまいがちである.1982 年にフランスのCRÉDOC で実施している「生活の質」に関する調査項目群を第7 回日本人の国民性調査,および第3 回ハワイ・ホノルル市民調査で施行し,環境,経済,家庭,健康,エネルギー,社会,裁判,政治など多岐にわたる領域について回答が得られた(林・鈴木, 1986; 林, 1988, 林・鈴木・村上, 1998).この調査データを数量化してパターン分類した結果では,フランスは環境,経済,家庭,健康に関する意見は独立し,分化していた.一方,日本はフランスとは対照的に,ある領域に肯定的な人は,他の大部分の領域についても肯定的であった.例えば,家庭に満足している人は,健康にも満足していて,経済,社会,環境問題についても肯定的だった.したがって,心の構造として,少なくとも前述した各テーマについては,日本人の意識はフランス人に比べて未分化であり,このような心の未分化は,集団や組織に対する意識にもあらわれている(林・櫻庭,2002).日本以外の国では全く無関係なもの,異なるディメンション(次元)の事象が,日本人には,同一線上にあるものと認識してしまうことがある(Hayashi, C., Hayash, F. & Suzuki, 1984).

これらを踏まえ,日本人女性の「女は女に生まれ変わりたい」,「楽しみは女の方が多い」という回答だけがクローズアップされ,返って女性の人権,社会進出や政治参加への障壁となることがあってはならない.林(1988) は,日本人の固有のロジックではなく,世界共通の考え方によって相互理解をすることが肝要であると指摘している.

前出の「MY WORLD 2030」調査で,「状況が悪くなった」と回答のあったSDGs 14「海を守る」(41.7%),SDGs 13「気候変動」(40.5%)の項目は,特に日本人の関心の高さがうかがえた.自然災害の多発する日本では,災害は誰もが他人事ではないという危機感を日々感じていると推察される.ボーダレス・プロブレムへの認識も高まり,国境を超える環境の危機は,近隣諸国との協調なくして成果を上げることは困難である.

特に,海洋は国際的保護を必要としている地球の公共財である.各国の行為(水質の汚濁,廃棄物の海洋投棄,漁業資源の乱獲など)によって,生態系は危機にさらされている.近年,海洋ごみによる海洋環境の汚染が進行し,生態系や人への影響も懸念されており対策が急務となっている.本節では,これについて言及してみよう.

3.1. 日本の動向環境省と日本財団は,海洋環境の問題解決に向けて,いくつかの取り組みを実施している.例えば,環境省では,海洋プラスチックごみ問題の解決に向け,不必要なワンウェイのプラスチック排出抑制や分別回収の徹底など,「プラスチックとの賢い付き合い方」を全国的に推進し,取り組みを国内外に発進する「Plastics Smart」キャンペーンを2018 年10 月に立ち上げた.また,日本財団では,国民の一人ひとりが海ごみの問題を自身の問題とし,「これ以上海にごみを出さない」という社会全体の意識を高めるため,「海と日本プロジェクト」を基盤とした産官学民が協力し合う取り組み「Change for the Blue」を2018 年11 月より推進している.

さらに,2019 年6 月に日本で開催された「G20 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」では,海洋ごみ問題が取り上げられ,日本が議長国として,「G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組」を発表し,海洋プラスチック汚染を2050 年までにゼロにする事を目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有した.プラスチックの重要性を認識しつつも,管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすなど,包括的なアプローチによって海洋プラスチックごみによる汚染の削減を目指している(笹川平和財団, 2019; World Wildlife Fund, 2019).このように複雑な環境問題を,公共セクターが中心となってトップ・ダウン方式で解決するのはもはや不可能になっている.解決には,この3 つのセクター(政府という公共セクター,企業という民間セクター,市民,ボランティアなどの自主的な連携である社会セクター)が区別なく参加し解決策を作り上げていく新しい方法が求められている(諏訪, 1997).

社会調査に基づく自然観の例として,統計数理研究所が行った国際比較調査の中に,「自然と人間関係」について真実に近いと思うものを一つだけ選ぶ形式の質問項目がある.

質問文

自然と人間との関係について,つぎのような意見があります.あなたがこのうち真実に近い(ほんとうのことに近い)と思うものを,ひとつだけえらんで下さい.

1. 人間が幸福になるためには,自然に従わなければならない

2. 人間が幸福になるためには,自然を利用しなければならない

3. 人間が幸福になるためには,自然を征服してゆかなければならない

4. その他[記入]

5. D.K.

自然と人間の関連性を男女別,年齢層(図5 参照)によって見ると,1970 年代に男女とも「自然に従え」の割合が高くなった.しかし,時系列的傾向は世代,性別により異なる形状となっている.女性では,近年は「自然に従え」が多数意見となったが,男性の20 代では,「自然を利用」が1953年から変わらず多数意見となっている.男性の70 代では,「自然に従え」が2008 年に「自然を利用」と同率となった.このように,世代,性別により自然観が異なる.ただし,1978 年以降「自然を征服」は少数意見となっている(林文・林知己夫・菅原, 1995).

1960 年前後に四日市喘息被害,ベトナム戦争での枯葉剤散布,水俣病等に代表される環境破壊を伴う公害が各地で顕在化し,深刻度を増した.また,1968 年には,当時の厚生省により,イタイイタイ病の原因は三井金属鉱業株式会社の排水によるものとする見解が発表された.これらの健康被害が産業型の公害によるものであることが明らかになり,このような流れを受け1971 年に環境庁が設置された.環境破壊や人体に影響をともなう海洋プラスチック問題も産業型公害であり,生産者側も営利を追求する事業スタイルから社会貢献型への転換が必須であり,消費者側も環境を配慮したエコマークのある製品を選択することやルールを遵守し,適切な方法で廃棄することを周知していくことが必要である(中庭, 2009).

出典:7 か国比較調査,環太平洋価値観国際比較調査(吉野, 2010)

国の並びは「自然を征服」の少ない順.

前述の自然観の項目は,日米欧7 か国比較や環太平洋国際比較調査でも用いられている.7 か国比較調査の調査地域は日本,イタリア,イギリス,アメリカ,フランス,西ドイツ,オランダで,環太平洋価値観国際比較調査の調査地域は,日本,アメリカ,北京,上海,香港,台湾,韓国,シンガポール,オーストラリア,インドである(吉野, 2010).これらの国と地域は,気候風土も異なる土地であるため,自然という言葉の意味が異なることもあり得るので,比較には注意が必要である.例えば,イタリアの「自然に従う」が66.7%と割合が最も多い理由の一つは,質問文で自然に「従う」の訳を「Conformarsi」にしたことが推察される.「Conformarsi」は「順応」との意味にも取れるが,イタリアはカトリックの信者が多いので「自然」を「神」と置きかえて,信仰としての神への従順と解釈している可能性もあり,パーセントが増えたのではないだろうか(林他,1998).「自然」という言葉一つを取り上げても,各国のイメージが相違している可能性がある.例えば,調査前後で発生した社会的事件や災害等によって,突然,数値の増減が現れることがある.その場合,過去に遡り時系列情報や回答で確認し,その時の数値だけに判断を仰がす,傾向を掴むことが必要である(林, 1999).

一方,これらの調査は,日本人が日本語で考え作成した調査票を各国の言語に翻訳(バックトランスレーション)しているため,相手にとっては答えづらいものかもしれない.しかし,異なる文化圏に属する人々の意識構造の比較研究や方法論の下で,それを具体的に適用して,国際理解,国際協力の基礎となる知見を得ることが期待される(林・鈴木, 1986; 吉野, 2008; 吉野・林・山岡,2010).

安全・安心で持続可能な社会SDGs を実現するために,国々も,企業も,消費者も,それぞれが役割を発揮しやすい場を作り出すことが不可欠である.「ジェンダー」の問題については,国内のローカルな議論と実践,そして「環境」のようなグローバルな社会的課題に対して,広範な主体が補完し合いながら,協働して自ら解決に当たることができるよう,それぞれがどう行動するかが課題となる(吉野, 2008).

持続可能な社会の実現に向け,SDGs の目標の推進をするとともに,組織の社会的責任を促進する環境を整備すること,また,日常生活の中にこのような課題を取り入れる土壌をどのように整えていくか,日本の現状を理解したうえで行政の在り方や諸外国での状況等,国際的な相互理解のための情報を共有し,次世代に繋げる糸口となるようにしなくてはならない.例えば,国連の専門機関の一つであるユネスコの中期戦略における包括的目標のなかでは,「平和(持続的な平和への貢献)」と「持続可能な開発(持続可能な開発と貧困撲滅への貢献)」の二つに重点が置かれていること,また我が国の近年の社会情勢を踏まえ取り組んでいくことが重要である(日本ユネスコ国内委員会, 2019)とされており,今後さらに,具体的にSDGs を推進するために連帯と共有を加速させ,ローカライズされた自国の問題に目を向けて取り組むことで,目標の実現可能性が高まるのではないだろうか.

鄭・吉野・村上(2006) によると,環境意識は多様な制度,規範などによって規定される社会において,人々が環境質の現状とその変化を認知した上で,個人の独自の態度や観点から,形成されたものであるとされる.つまり,環境意識は,社会背景,環境質,個人の心理的な要因との相互作用によって形成されるものと考えられる.さらに,環境問題に限らず,他文化との接触における拒否,需要,変容の過程で国民のものの考え方,感じ方が非常に重要な働きをなす.一方で,国境や民族の違いを超えて通ずる一般性,普遍性が存在し,他方でそれぞれ国民特有の思考も存在する(林, 1988).科学的・実証的調査情報によって,それらを明らかにすることが,国際的相互理解を深めSDGs を達成するのに必要であろう.人々の意識や自然観がその行動を決定していくという側面からアプローチし,問題解決の糸口を模索することが肝要である.

本稿は,国連のSDGs の目標の中で「ジェンダー」と「地球多様性」に特に言及し,関連した調査データを概観した.今後はより包括的なデータ解析や文献の考察を進め,問題解決への具体策を提示できる研究へと進めたい.

本研究は,統計数理研究所共同研究プログラム(2020-ISMCRP-2022)の助成を受けたものです.また,本研究はROIS-DS 共同研究(課題番号002RP2020)の成果の一部です.本稿完成の過程で,担当編集委員の村上隆先生及び3 名の匿名審査員の貴重なコメントを頂きました.感謝申し上げます.

脚注1 内閣府男女共同参画局http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/kjoyaku.html (2020 年3 月28 日確認)

脚注2 アンケートは2030 年まで受け付けている.投票内容の匿名性は保たれるが,年齢・性別・国・市町村・学歴・障害の有無について質問があり,これら属性ごとの調査結果を見ることが可能となっている.2020 年1 月時点,全世界調査人数526,470 人,15 歳以下35,594 人,16–30 歳386,869 人,31–45 歳68,708 人,46–60 歳24,884人,61 歳以上10,423 人,性別;女266,133 人,男性255,403 人,その他4,826 人,それ以外116 人.日本からの参加者については15 歳以下358 人,16–30 歳2,280 人,31–45 歳1,032 人,46–60 歳753,61 歳以上396人.性別;女性2,454 人,男性2,310 人,その他55 人https://myworld2030.org/?lang=ja にアクセスし回答する.(最終確認日2019 年12 月2 日)

脚注3 インターネット環境によっては日本語では表示されず,英語で表示される場合があるので注意が必要である.

脚注4 列国議会同盟(Inter-Parliamentary Union: IPU)1889 年に設立された世界の議会による国際機関であり,本部はジュネーブに置かれている.列国議会同盟は,ほぼ月1 回,各国議会(全190 か国)から寄せられた情報に基づいて,女性議員比率のランキングを発表している.“Women in National Parliaments” Inter-ParliamentaryUnion website. http://archive.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm(2019 年12 月1 日確認)

脚注5 統計数理研究所「日本人の国民性」調査 https://www.is_m.ac.jp/kokuminsei/(2019 年12 月3 日確認)

脚注6 吉野諒三(2010).環太平洋価値観国際比較調査 https://www.ism.ac.jp/~yoshino/pr/index.html(2020 年4月19 日確認)

脚注7 「日本人の国民性」調査の「楽しみはどちらが多いか」の質問は,1953 年,1958 年,1983 年,1988 年,1993 年は実施されていない.https://www.ism.ac.jp/kokuminsei/table/data/html/ss6/6_2d/6_2d_all.htm(2020 年4 月19 日確認)