2021 Volume 3 Issue 5 Pages 291-296

2021 Volume 3 Issue 5 Pages 291-296

要旨:【目的】肺炎で岡崎市民病院内科へ入院後に重度摂食嚥下障害を合併したパーキンソン病患者に対して,治療管理のために必要とされる脳神経内科医の介入促進を目的に導入した方法の効果を後方視的に検討した.【方法】言語聴覚士が関係者間の橋渡し的存在となり,主治医とともに脳神経内科医の介入を促進する治療管理体制を導入した.対象患者30例を導入前後の2群に分類し,脳神経内科医の介入,治療内容,退院時の3食経口摂取などについて2群間で比較した.【結果】導入後は脳神経内科医の介入が有意に増加するとともに(p=0.003),治療に用いた1日あたりの最大レボドパ換算用相当量が有意に増加し(p=0.021),退院時の3食経口摂取割合も21.1%から63.6%に有意に増えた(p=0.027).【結論】医療機関の実状に合わせた介入依頼方法を導入し,脳神経内科医の介入が増加したことで適切な治療管理および摂食嚥下障害の改善が可能となった.

パーキンソニズムとは,無動,固縮,振戦,動作緩慢,姿勢反射障害などの症状を示す 1).その代表疾患であるパーキンソン病の摂食嚥下障害に対しては,投薬調整とリハビリテーションを併用することで摂食嚥下関連筋群の筋強剛や不随意運動などの改善を図る必要がある 2).これは進行性核上性麻痺 3)やレビー小体型認知症 4)などにおいても同様であり,パーキンソニズム患者の摂食嚥下障害への治療介入を行ううえで,投薬調整の有無は重要な要因と考える.しかし,救急外来の場ではしばしば非専門医が診察を対応することとなり,パーキンソニズム患者に対して適切な投薬調整を行うためには,脳神経内科医と協力して診療にあたる必要性が指摘されている 5).

岡崎市民病院(以下,当院と略)では,これまでの診療記録を基にした検討から,肺炎で内科へ入院後に重度摂食嚥下障害を合併したパーキンソニズム患者に対して,言語聴覚士(speech-language-hearing therapist; 以下,ST と略) による摂食嚥下リハビリテーションは入院早期から実施できていたものの,脳神経内科医の介入が少なく,パーキンソニズムの治療が十分でない可能性が示唆された 6).その原因として,肺炎入院患者は合併疾患の有無やその程度に関わらず,特定の診療科ではなく内科が診療を担当しており,内科ではパーキンソニズムの治療が十分に行われず,加えて脳神経内科医への介入依頼の方法や時機が統一されていないことが挙げられた.そこで今回,脳神経内科医への介入依頼を適切に行う方法を構築し,導入前後で介入の効果を比較することとした.

脳神経内科のカンファレンスにて患者の現状と課題を伝え,脳神経内科医と ST が協議し,以下の手順で介入依頼を出すこととした.

まず,主治医の指示のもと,ST がベッドサイドでの摂食嚥下機能評価を実施し,摂食嚥下障害臨床的重症度分類(dysphagia severity scale;以下,DSS と略)7)8)を用いて摂食嚥下障害の重症度分類を行った.分類の結果,唾液誤嚥,もしくは食物誤嚥の重度摂食嚥下障害であると判断されたパーキンソニズム患者に対しては,脳神経内科医の介入の必要性について主治医と ST が検討し,主治医が最適な医療を提供するうえで必要と判断した場合に脳神経内科へ介入を依頼することとした.そして,脳神経内科医によるパーキンソニズムの治療管理のもと,ST が摂食嚥下リハビリテーションを実施することとした.なお,介入依頼方法の円滑な運用のために,入院早期から介入できていた ST が関係者間の橋渡し的存在として,内科医を含めた院内の関係者への情報共有および主治医・脳神経内科医間の連携補助を担った.

パーキンソニズムは疾患によって治療への反応性が異なる 9)ことから,本研究では対象をパーキンソン病患者に限定し,本取り組みの有用性について診療記録を用いて後方視的に検討した.対象は肺炎により当院内科へ入院したパーキンソン病患者の中で,ST による入院時の初回摂食嚥下機能評価にて,DSS の唾液誤嚥,もしくは食物誤嚥と判断された重度摂食嚥下障害患者(死亡退院を除いた)30 例とした.パーキンソン病の診断名は専門医による確定診断名ではなく,入院時に聴取した病名とした.

脳神経内科医への新たな介入依頼方法を導入する前の 2015年1 月から 2017年 12 月に摂食嚥下リハビリテーションを行った 19 例を導入前群,新たな介入依頼方法を導入後の 2018 年 6 月から2019 年 5 月に摂食嚥下リハビリテーションを行った 11 例を導入後群として,対象患者を 2 群に分け , 以下の調査項目について診療録からデータを抽出して,2 群間で比較した.なお,2018 年 1月から 5 月は対応策の検討と運用の移行期間であり,移行期間をどちらの群に分類するのか判断が困難であったため,本研究では解析対象期間から除外した.

患者の基本情報として,年齢(入院時),性別(男 / 女),入院前日常生活自立度(障害高齢者の日常生活自立度判定基準 10)),認知症の合併(あり / なし,もしくは不明),入院時アルブミン値,肺炎重症度(age, dehydration, respiratory, failure, orientation disturbance, and blood pressure score11);A-DROP スコアを用いて軽症から超重症の 4 段階に分類),入院前 Hoehn&Yahr 重症度分類(以下,H&Y 分類と略),パーキンソン病の罹病期間(5 年未満 / 5 年以上 / 10 年以上)を調査した.なお,入院前 H&Y 分類および罹病期間は病名同様,入院時に聴取した情報から判断した.

パーキンソン病の治療に関連する評価項目として,入院中に脳神経内科医が介入した患者の割合(以下,脳神経内科介入割合と略),パーキンソン病の治療を実施した患者の割合(以下,パーキンソン病治療割合と略),経口摂取困難な時期のパーキンソン病の治療内容を調査した.経口摂取困難な時期のパーキンソン病の治療内容は,1 日あたりに用いた最大レボドパ換算用相当量 12)13)(levodopa equivalent dose; 以下,LED と略),および薬剤投与方法(静脈点滴 / 貼付剤 / 経鼻胃カテーテル / 胃瘻)について調査した.治療方法は各脳神経内科医の判断で決定した.

摂食嚥下機能に関連する評価項目として,入院前 / 退院時の 3 食経口摂取(可能 / 困難),入院時初回評価時 / 退院時の DSS を調査した.3 食経口摂取の基準は摂食嚥下障害患者における摂食状況のレベル 14)15)(food intake level scale;以下, FILS と略)を採用し,退院時にレベル 7 以上 であった患者を 3 食経口摂取が可能であると判定し,退院時に 3 食経口摂取が可能であった患者の割合(以下,3 食経口摂取割合と略)を検討した.また,入院時と退院時で DSS が 1 以上改善した患者を「 改善あり」,変化が無い , もしくは悪化した患者を「改善なし」とし,改善した患者の割合(以下,DSS 改善割合と略)を検討した.

統計学的解析には IBM SPSS® Statistics Ver.26(IBM)を使用した.名義尺度である脳神経内科介入割合については χ2 検定を,性別,認知症の合併,入院前 3 食経口摂取割合,パーキンソン病治療割合,経口摂取困難な時期の薬剤投与方法, DSS 改善割合については Fisher の正確確率検定を用いた.順序尺度である入院前日常生活自立度,肺炎重症度,入院前 H&Y 分類,パーキンソン病罹病期間,入院時初回評価 DSS,および比例尺度である年齢,入院時アルブミン値,経口摂取困難な時期の 1 日あたりの最大 LED については Mann-Whitney の U 検定を用いた.なお,p<0.05を有意差ありとした.

本研究は人を対象とした医学系研究であるため,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(以下,倫理指針と略)」に従い,当院臨床研究審査委員会の承認を得て実施した(承認番号: 2019-23).なお,倫理指針に従い,当院ホームページに本研究に関する情報を公開し,診療情報が本研究に使用されることを拒否する機会を保障した.

入院時の平均年齢は 81.4 歳(62~99 歳),性別は男性 21 例,女性 9 例であった.入院前は全例が 3 食経口摂取可能であった.

患者の基本情報および入院時評価の比較を表1に示す.今回比較した評価項目では,パーキンソン病罹病期間が導入前群と比較して導入後群において有意に長かった.

| 調査項目 | 導入前群 | 導入後群 | p値 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 患者数 | 19例 | 11例 | |||

| 年齢(歳) | 0.395 | ||||

| 中央値 | 85.0 | 79.0 | |||

| 範囲 | 62.0-95.0 | 68.0-99.0 | |||

| 四分位範囲 | 76.5-85.0 | 75.0-84.0 | |||

| 性別 | 男性 | 14例(73.7%)) | 7例(63.6%) | 0.429 | |

| 女性 | 5例(26.3%) | 4例(36.4%) | |||

| 入院前日常生活自立度 | J | 0例(0.0%) | 0例(0.0%) | 0.123 | |

| A | 3例(15.8%) | 3例(27.3%) | |||

| B | 6例(31.6%) | 6例(54.5%) | |||

| C | 10例(52.6%) | 2例(18.2%) | |||

| 認知症を有する患者 | 19例(100.0%) | 9例(81.8%) | 0.126 | ||

| 入院時アルブミン値(g/dL) | 0.703 | ||||

| 中央値 | 3.2 | 3.2 | |||

| 範囲 | 1.4-4.3 | 2.0-4.4 | |||

| 四分位範囲 | 2.8-3.7 | 2.9-3.6 | |||

| 肺炎重症度 | 軽症 | 0例(0.0%) | 0例(0.0%) | 0.899 | |

| 中等症 | 6例(31.6%) | 3例(27.3%) | |||

| 重症 | 7例(36.8%) | 5例(45.4%) | |||

| 超重症 | 6例(31.6%) | 3例(27.3%) | |||

| 入院前H&Y分類 | 3度 | 2例(10.5%) | 2例(18.2%) | 0.611 | |

| 4度 | 1例(5.3%) | 1例(9.1%) | |||

| 5度 | 16例(84.2%) | 8例(72.7%) | |||

| パーキンソン病罹病期間 | 5年未満 | 10例(52.6%) | 1例(9.1%) | 0.023 | * |

| 5年以上 | 5例(26.3%) | 4例(36.4%) | |||

| 10年以上 | 4例(21.1%) | 6例(54.5%) | |||

| 入院時初回評価DSS | 唾液誤嚥 | 5例(26.3%) | 3例(27.3%) | 0.966 | |

| 食物誤嚥 | 14例(73.7%) | 8例(72.7%) | |||

*:p < 0.05

・入院前日常生活自立度

J:生活自立.何らかの障害等を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する.

A:準寝たきり.屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しない.

B:寝たきり.屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが,座位を保つ.

C:寝たきり.1日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替において介助を要する.

・H&Y分類:Hoehn&Yahr重症度分類

・DSS:摂食嚥下障害臨床的重症度分類(dysphagia severity scale)

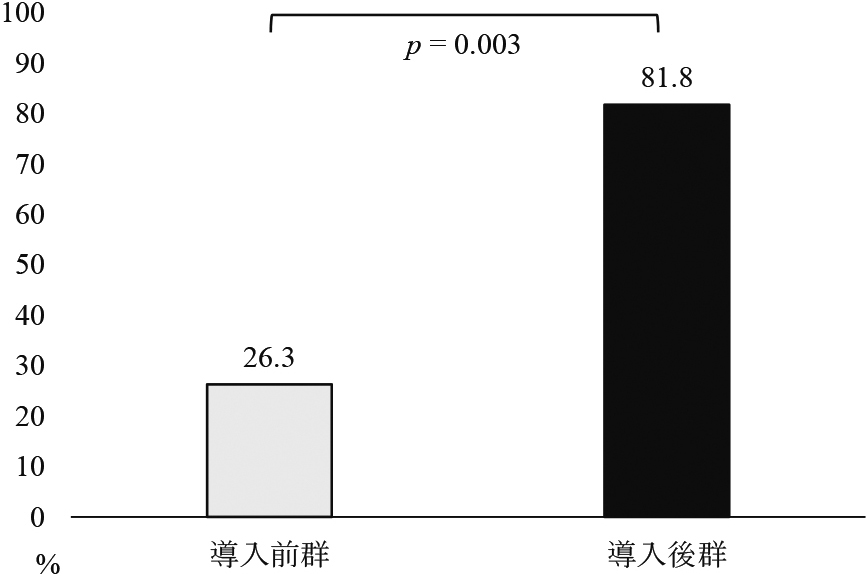

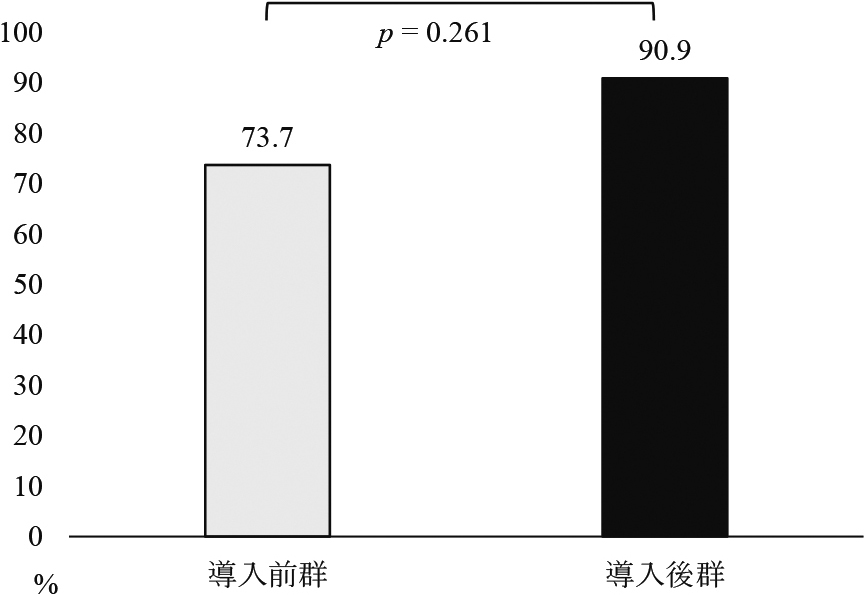

脳神経内科介入割合は,医療機関の実状に合わせた介入依頼方法を導入し,ST が関係者間の橋渡し的役割を担ったことで導入前群と比較して導入後群において統計学的に有意に増加した(図1).パーキンソン病治療割合については,統計学的有意差はなかったが,導入後群において増加傾向にあった(図2).経口摂取困難な時期のパーキンソン病の治療に用いた 1 日あたりの最大 LED が導入前群に比べて導入後群で有意に増加した(表2).

脳神経内科介入割合の2群間比較

パーキンソン病治療割合の2群間比較

| 治療内容 | 導入前群 | 導入後群 | p値 | |

|---|---|---|---|---|

| 最大LED(mg/日) | 0.021 | * | ||

| 中央値 | 50.0 | 219.7 | ||

| 範囲 | 0-682.4 | 0-578.2 | ||

| 四分位範囲 | 0-144.7 | 100.0-484.9 | ||

| 薬剤投与方法 | ||||

| 静脈点滴 | 12例(63.2%) | 10例(90.9%) | 0.108 | |

| 貼付剤 | 4例(21.1%) | 4例(36.4%) | 0.310 | |

| 経鼻胃カテーテル | 4例(21.1%) | 4例(36.4%) | 0.310 | |

| 胃瘻 | 1例(5.3%) | 0例(0.0%) | 0.633 | |

*:p < 0.05

・最大LED:最大レボドパ換算用相当量(Levodopa equivalent dose)

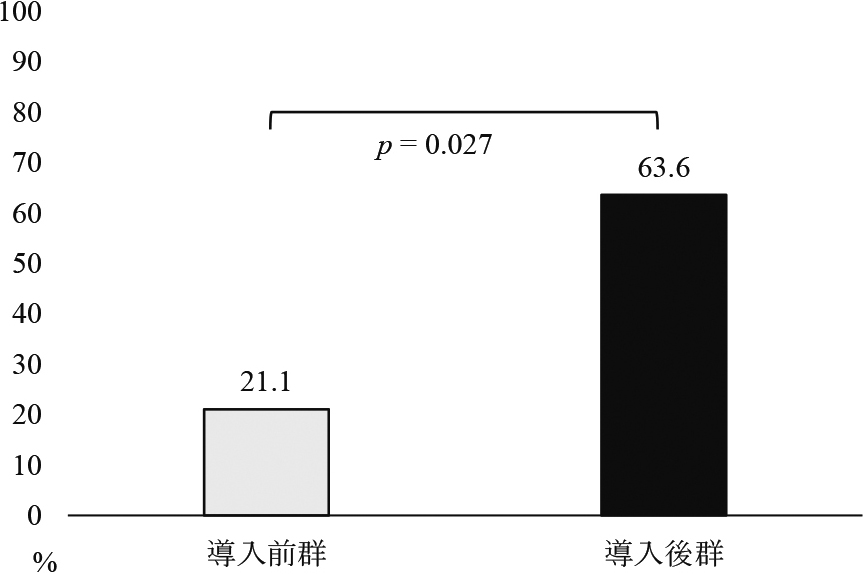

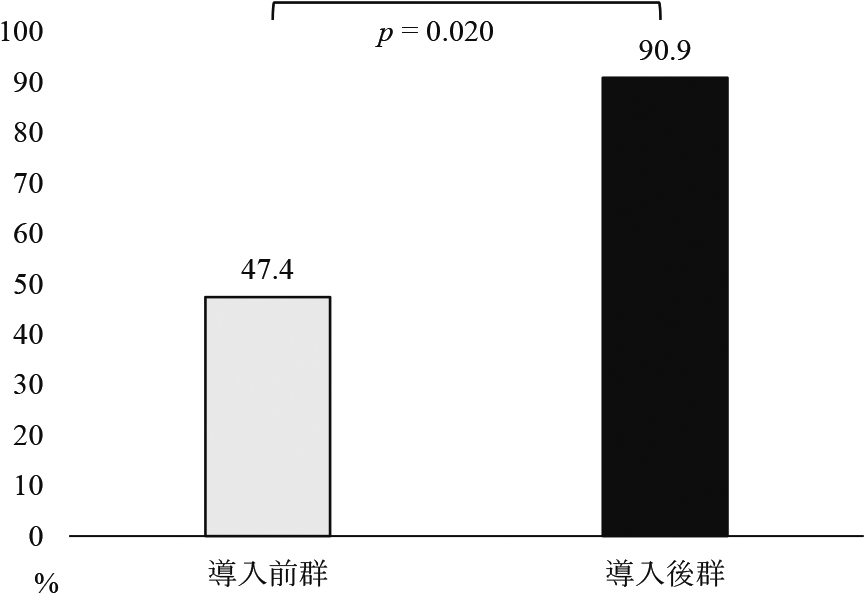

退院時の 3 食経口摂取割合は,導入前群と比較して導入後群において統計学的に有意に増加した(図3).また,DSS 改善割合においても導入後群において統計学的に有意に増加した(図4).

退院時3食経口摂取割合の2群間比較

DSS改善割合の2群間比較

今回我々は,肺炎発症後に重度摂食嚥下障害を呈したパーキンソニズム患者に対するパーキンソニズムの治療管理を促進するために,新たな脳神経内科医への介入依頼方法を導入した.本研究では対象をパーキンソン病患者に限定し,本取り組みの有用性について検討した.その結果,医療機関の実状に合わせた介入依頼方法を導入し,STが関係者間の橋渡し的役割を担ったことで脳神経内科医の介入が有意に増加し(図1),抗パーキンソン病薬が効果的に投与され(図2,表2),退院時に 3 食経口摂取が可能となった患者の割合も有意に増加した(図3).パーキンソン病の診療ガイドラインでは,薬物治療を含めた適切な治療は運動症状や認知機能を改善し,パーキンソン病の生命予後や QOL を改善すること 16)が示されており,経口摂取困難時であっても,予後改善のために十分量の抗パーキンソン病薬の投与が考慮されるべき 17)であるとされている.本研究では,嚥下動態の変化を示せていないため,投薬調整が摂食嚥下機能そのものを改善させた可能性について言及することは困難である.しかし,経口摂取困難な時期の 1 日あたりの最大 LED に有意な差を示した(表2)ことから,脳神経内科医の介入を促進したことで,より適切なパーキンソン病に対する治療管理が可能となり,摂食嚥下障害の改善につながったと考える.これらの結果から,医療機関の実状に合わせて脳神経内科医への介入依頼方法を見直し,適切なパーキンソン病の治療管理を提供する体制を整えることの有用性が示唆されたと考える.

患者の基本情報のうち,導入後群は年齢層が低く, 入院前日常生活自立度は高い傾向にあったが,その一方でパーキンソン病罹病期間は統計学的に有意に長かった(表1).これらの結果は,本疾患の進行は個人差が大きく,基本情報を考慮した解析が必要であることを示すものと考えた.本研究は少数例を対象とした,新たな介入依頼方法導入前後の 2 群比較のみの検討であるため,今後も業務改善活動の一環として本取り組みを継続することで症例数の蓄積を図り,基本情報や摂食嚥下障害の病態,日常生活動作を考慮した検討を行う予定である.また,摂食嚥下障害以外の症状の変化や他のパーキンソニズム患者を含めた解析は行えておらず,これらも今後の検討すべき課題であると考える.

パーキンソン病患者における肺炎発症後の重度摂食嚥下障害を対象に,医療機関の実状に合わせた脳神経内科医の介入依頼方法を導入した結果,脳神経内科医の介入割合が増加することで適切なパーキンソン病の治療管理が可能となり,ひいては摂食嚥下障害の改善につながったと考えられた.

本論文に関する著者の利益相反なし