2024 Volume 6 Issue 1 Pages 3-15

2024 Volume 6 Issue 1 Pages 3-15

【目的】栄養サポートチーム(nutrition support team;以下,NSTと略)稼働認定施設で作業療法的栄養サポートがどのように行われているかを調査し,栄養サポート業務の質の向上に寄与することを目的とした.【対象および方法】一般社団法人日本臨床栄養代謝学会NST稼働認定施設を対象としwebアンケートを用いた横断的調査を行った.作業療法士(occupational therapist;以下,OTと略)在籍群とOT非在籍群,OT関与NST群とOT非関与NST群を比較した.【結果】OT在籍群で総病床数は少なく(P < 0.001),平均在院日数は長かった(P = 0.03).OT非関与NST群で作業療法的栄養サポートの実施割合は高く,OT関与NST群ではニーズやデマンド,精神心理面,認知機能の専門的作業療法支援の実施割合が高かった.【結論】OTは入院期間が長く中小規模の病院でNSTに参加していることが多く,質の高い作業療法支援を提供するにはOTがNSTに関与することが望ましいと考えられた.

Objective: The purpose of this study was to examine occupational therapy support in facilities accredited to operate nutrition support teams (NSTs) and to obtain information for promotion of occupational therapy in NSTs.

Methods: A cross-sectional survey using a web-based questionnaire was performed to compare NST-certified facilities of the Japanese Society for Clinical Nutrition and Metabolism with NSTs that did and did not have support from an occupational therapist (OT).

Results: The OT-assisted facilities had significantly fewer total beds (P < 0.001) and longer stays (P = 0.03). The non-OT-assisted facilities provided more occupational therapy support to patients compared to the OT-assisted facilities. OT-assisted NSTs provided occupational therapy support that included “needs and demands,” “psychological aspects”, and “cognitive functions”.

Conclusions: OTs frequently participate in NSTs in small and medium-sized hospitals at which patients are often hospitalized for long periods of time. OTs may be able to provide higher quality and more specialized occupational therapy support by participating in NST activities.

わが国では,近年,リハビリテーションスタッフの栄養サポートチーム(nutrition support team;以下,NSTと略)への参加が増加し,栄養サポート方法の内容が広がりを見せている.リハビリテーションスタッフが得意とする治療の中で,作業療法として位置づけられるものが応用され,作業療法的栄養サポート(以下,作療栄サポと略)が実践されることもある.作業療法とは,作業に焦点を当てた治療,指導,援助を指し,対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為の支援を行うことである.これは,医療のみならず,保健,福祉,教育,職業に広がっており,生活圏における療養の実践に向けた重要な架け橋となっている.施設によっては無意識にこれを栄養サポート業務に導入し,いずれかの職種により何らかの方法で実践されているが,その実態は明らかになっていない.そこで本研究は,わが国のNST稼働認定施設において,作療栄サポがどのように行われているのか,また施設内の作業療法士(occupational therapist;以下,OTと略)はNSTとどのように連携しているのかを調査し,基礎的情報を提供することで,栄養サポート業務の質の向上に寄与することを目的とした.

無記名webアンケートを用いた横断的調査とした.

2. 調査対象一般社団法人日本臨床栄養代謝学会(Japanese Society for Clinical Nutrition and Metabolism;以下,JSPENと略)によりNST稼働が認定された1,258施設(2021年3月15日時点)に対し調査依頼を行った.

3. アンケート回答期間2021年3月15日~6月15日とした.

4. 調査依頼と回答方法対象施設の施設長ならびにNST担当者宛てに,研究協力依頼文とアンケート回答用URLが記載されたハガキの郵送とJSPENの事務局を通して電子メールによる配信にて調査依頼を行った.アンケートはインターネット調査会社である株式会社マクロミルQuestantを通じて,NST担当者に回答していただいた.

5. 調査内容施設概要とNST形態(表1-1),患者の食行動や栄養療法に関連する作療栄サポの質問とした(表1-2).

| 施設概要 |

|---|

| 回答者の職種 |

| 総病床数 |

| 施設分類 |

| 施設の病期 |

| 平均在院日数 |

| NST形態 |

| NSTに参加している職種 |

| NST加算の有無 |

| NST専従専任 |

| 専任の主な業務 |

| NSTカンファレンスの活動頻度(回/週) |

| NSTカンファレンスの時間(分/回) |

| NSTカンファレンスの件数(件/回) |

| NST回診の活動頻度(回/週) |

| NST回診の時間(分/回) |

| NST回診の件数(件/回) |

| 関節可動域 | 食事動作や姿勢に関わる上肢・頸部などの関節可動域の評価と治療 | 感覚運動構成要素 |

| 筋力 | 食事動作や姿勢に関わる上肢・頸部・体幹などの筋力の評価と支援 | |

| 身体的耐久性 | 食事時間の姿勢保持や適切な嚥下能力を発揮するための体力・持久力の評価・支援 | |

| 座位姿勢 | 食事に適した座位姿勢を取るための評価・支援 | |

| 手の機能 | 食器具の把持・操作など食事動作の自立のための手の機能の評価・支援 | |

| 摂食嚥下機能 | 安全な経口摂取を可能とするための摂食嚥下機能の評価と支援 | |

| 口腔機能 | 経口摂取に関連する歯や口唇,舌運動などの口腔機能の評価と支援 | |

| 脳神経機能 | 経口摂取に影響を与える咀嚼,口唇閉鎖,舌運動などを調整する脳神経の評価と支援 | |

| 感覚機能 | 食事に関連する味覚や視覚,触覚などの評価と支援 | |

| 視知覚認知機能 | 食物を認識することや口まで運ぶ動作に影響を与える視知覚認知の評価と支援 | |

| 身体計測 | 栄養障害,栄養状態の変化を客観的に確認するための評価 | |

| 意識状態 | 安全な経口摂取の獲得や栄養ルートの管理をするための意識状態の評価と支援 | 認知/認知統合構成要素 |

| 高次脳機能 | 食事に影響する注意機能や半側空間無視などの高次脳機能障害の評価と支援 | |

| 記憶 | 安全な食事動作方法の獲得や食事を食べ続けるための記憶保持に対する記憶の評価と支援 | |

| 認知機能 | 安全な経口摂取の獲得や栄養ルートの管理をするための認知機能の評価と支援 | |

| 管理能力 | 適切な食事内容や安全な調理動作の獲得のための管理能力の評価と支援 | |

| 動機付け | 適切な栄養管理の習得など目標に向かって行動を調整するための動機付けの評価・支援 | |

| ニーズやデマンド | 生活における対象者の客観的必要性と主観的要求・要望の評価と支援 | 心理社会/心理的構成要素 |

| 精神心理面 | 生活や病気を患ったことによる感情や情緒状態など精神心理面の評価と支援 | |

| 身の回り動作 | 歯磨きなどの食事に関連する生活の身の回りの動作の実施状況の評価と支援 | 日常生活活動遂行領域 |

| 排泄 | 食事摂取量や栄養剤の種類などの検討に影響する排便や排尿の状況,排泄方法の実施状況の評価と支援 | |

| 手段的日常生活動作 | 買い物や調理といった複雑で応用的な日常生活動作の評価と支援 | |

| 日常生活活動量 | 必要な栄養量を設定するための現在の日常生活における身体活動の量や頻度の評価と支援 | |

| 必要エネルギー量 | 現在の基礎代謝量と身体活動状況,今後の生活を踏まえて必要となるエネルギー量の評価と支援 | |

| 労働習慣 | 食事時間や調理法などの食事管理に影響する労働習慣の評価と支援 | 仕事ならびに生産的活動遂行領域 |

| 食欲や嗜好 | 食べることを楽しむための過去および現在の食欲や嗜好の評価と支援 | 遊びと余暇活動遂行領域 |

| 食習慣 | 退院後にどのようなものを誰とどこで食事をするかなどの食習慣の評価と支援 | |

| 満足度や楽しみ | 生活において,食べることやそれに関連した行事などの満足度や楽しみの評価と支援 | |

| 運動療法の負荷量 | 必要エネルギー量を提案するためのリハや自主トレ等の運動療法の負荷量の評価と支援 | 背景状況:時間的・環境的遂行背景 |

| 食器や食事用具,自助具 | 安全かつ自立を獲得するための器やスプーンなどの食器や食事用具・自助具の評価と支援 | |

| 物品の操作・管理方法 | 安全かつ円滑な動作のための点滴棒や輸液ルート類の操作・管理方法の評価と支援 | |

| 車いす調整,ポジショニング | 安全な経口摂取や経腸栄養姿勢を獲得するための車いすの調整やポジショニングの評価と支援 | |

| 食事介助方法 | 安全に食べるための嚥下機能や身体機能に合わせた介助者に対する食事介助方法の評価と支援 | |

| 退院後の環境や動線 | 自宅においても円滑に調理や食事が行えるための自宅内の食事の場所や移動しやすい環境に設定するための退院後の能力に応じた環境や動線評価と支援 | |

| 退院後のサービス内容 | 自宅においても円滑に調理や食事が行えるための退院後の食事内容を含めたサービス利用内容の提案 |

作業療法的栄養サポートの35種類について実施の有無を質問した.

NSTに参加している職種でOTが含まれる回答をOT在籍群,OTが含まれない回答をOT非在籍群に分類し,総病床数,平均在院日数,カンファレンスの頻度・時間・症例数,回診の回数・時間・症例数の比較でt検定を用い,NST加算算定の有無,専従・専任職員の構成ではカイ二乗検定を用いて分析を行った.

② 作療栄サポの担当者日常のNST活動は施設によって様々だが,行われている作療栄サポの回答は11項目からの選択式とした.なお,各作療栄サポが行われているか否かの判断材料はアンケートにそれぞれの具体例を示し,判断は回答者の裁量とした.図1に示す通り,作療栄サポについて各設問の回答から分類を行った.NSTが作療栄サポを行っている場合のうち,OTが関与している群(OT関与NST群)とOTが関与せずに作療栄サポが行われている群(OT非関与NST群),NSTが関与せずに作療栄サポを行っている群(NST外支援群),作療栄サポを行っていない群(支援なし群),その他に分類した.なお,分析にはOT関与NST群とOT非関与NST群の2群を用いた.

分析にはOT関与NST群とOT非関与NST群の2群を用いた.図1,2,3,4-1,4-2,表1-1,1-2,4,5-1,5-2,5-3,6,7における用語の解説 NST;nutrition support team:栄養サポートチーム,OT;occupational therapist:作業療法士

作療栄サポの35問は作業療法理論の一つである作業遂行モデル1)を参考に感覚運動構成要素,認知/認知統合構成要素,心理社会/心理的構成要素,日常生活活動遂行領域,仕事ならびに生産的活動遂行領域,遊びと余暇活動遂行領域,背景状況(時間的遂行背景,環境的遂行背景)の7つに分類した.これら7つの支援内容を個々の支援内容がもつ要素を踏まえた質による評価を行い,表2に示す通り一般的作業療法支援,専門的作業療法支援に振り分けた.作業療法で扱う生活機能は幅広く,OTのみならず全医療職が実行することが可能な支援内容であり,これらの生活機能に対する支援を「一般的作業療法支援」と定めて分析を進めた.また,OTが行う支援は一般的作業療法支援を用いながら,個別的な目的や価値を持つ生活行為を実現することを目標としているものであり,これを「専門的作業療法支援」と定めて分析を進めた.感覚運動構成要素,日常生活活動遂行領域,背景状況はOTが支援する内容であるが,OT以外にも他職種によって幅広く支援されているという点2,3)から一般的作業療法支援に振り分けた.OTの専門性として社会的役割,仕事,趣味などのその人らしい人生を支援すること,ニーズへ介入すること,生活力への介入4)が挙げられ,認知・心理・社会的機能への介入ではOTの実践度が高い項目が多い2)という報告から,認知/認知統合構成要素,心理社会/心理的構成要素,仕事ならびに生産的活動遂行領域,遊びと余暇活動遂行領域を専門的作業療法支援に振り分けた.OT関与NST群,OT非関与NST群においてこの質による2種の作業療法支援の実施に偏りがあるか否かをカイ二乗検定にて分析を行った.

| 専門的作業療法支援 | 一般的作業療法支援 |

|---|---|

| 認知/認知統合構成要素(6問) | 感覚運動構成要素(11問) |

| 心理社会/心理的構成要素(2問) | 日常生活活動遂行領域(5問) |

| 仕事ならびに生産的活動遂行領域(1問) | 背景状況:時間的・環境的遂行背景(7問) |

| 遊びと余暇活動遂行領域(3問) |

個々の支援内容がもつ要素を踏まえた質による評価にて一般的作業療法支援,専門的作業療法支援に振り分けた.

統計ソフトはJMP Pro14.2.0を用い,有意水準は5%未満とした.

⑤ 用語の変更アンケート調査の時点では「作業療法的支援」,「行動支援」という用語を用いたが,分析の際に「作業療法的支援」を「作業療法的栄養サポート(生活機能に関する知識や技術を持つものが行える栄養サポートに関連した全般的な支援)」とし,さらにその中のOT以外の職種でも行えるものを「一般的作業療法支援」とした.「行動支援」については,内容が個別的な目的や価値をもつものを指すため,「専門的作業療法支援」という用語に変更した.(表3).

| アンケートで用いた用語 | 回答の集計分析時に変更した用語 | ||

|---|---|---|---|

| 用語 | 意味 | 用語 | 意味 |

| 作業療法的支援 | 治療手段の中で,人体の行動や作業の機微を意識的に高めていく療法を応用して,療養の支援,特に栄養療法の支援をすること. OTだけではなく,それ以外の職種や技術を持ったものが行う生活機能に対する支援全般を指す.実施する職種を問わず,幅の広い支援の意味合いが強い. |

作業療法的栄養サポート | 生活機能に関する知識や技術を持つものが行える栄養サポートに関連した全般的な支援. 作業療法の支援の中に一般的作業療法支援,専門的作業療法支援と分類される. |

| 一般的作業療法支援 | OT以外の職種でも実施可能な生活機能に対する支援を指す. | ||

| 行動支援 | 対象となる人にとって目的や価値を持つ生活行為への支援をすること. 行動に限定するような意味合いが強く,実施するものがOTだけに限定されていない. |

専門的作業療法支援 | OTが行う支援として,個別的な目的や価値を持つ生活行為を実現することを目標としている特に専門性の高い支援を指す. |

アンケート調査では,「作業療法的支援」,「行動支援」の用語を使用したが,回収した回答を分析する時点で,「作業療法的支援」を「作業療法的栄養サポート(生活機能に関する知識や技術を持つものが行える全般的な支援)」とし,さらにその中のOT以外の職種でも行えるものを「一般的作業療法支援」とした.「行動支援」については,内容が個別的な目的や価値をもつものを指すため,「専門的作業療法支援」という用語に変更した.

本研究はJSPEN理事会(2021年1月25日)および東京医療保健大学ヒトに関する研究倫理委員会(承認番号:院32-97,2021年3月19日)において,承認を得て実施した.個人情報の保護に万全をつくすため調査は無記名での回答とし,回答後に同意の撤回または開示を希望される場合には,任意の英数字で対応にあたった.

調査依頼を送った1,258施設中,回答があったのは274施設(回収率21.8%)で,いずれの施設からの回答にも欠損データはなかったため全回答を有効回答とした.

1. 回答施設の属性(表4)本調査に回答した職種は管理栄養士が最も多く,次いで医師,OTの順で多かった.対象施設の分類は一般病院が最も高い割合を占めた.対象施設の担う病期は急性期が最も高い割合を占め,回復期,亜急性期の順で割合が高かった.

| 回答者の職種 | 人 | 割合 |

|---|---|---|

| 医師 | 40 | 14.6% |

| 歯科医師 | 0 | 0.0% |

| 看護師 | 6 | 2.2% |

| 薬剤師 | 3 | 1.1% |

| 管理栄養士 | 183 | 66.8% |

| 栄養士 | 0 | 0.0% |

| 臨床検査技師 | 0 | 0.0% |

| 理学療法士 | 4 | 1.5% |

| 作業療法士 | 30 | 10.9% |

| 言語聴覚士 | 4 | 1.5% |

| 歯科衛生士 | 1 | 0.4% |

| 事務 | 2 | 0.7% |

| 医事課 | 1 | 0.4% |

| 医療ソーシャルワーカー | 0 | 0.0% |

| その他 | 0 | 0.0% |

| 合計 | 274 | 100.0% |

| 施設分類 | 施設 | 割合 |

| 一般病院 | 188 | 68.6% |

| 特定機能病院 | 47 | 17.2% |

| 地域医療支援病院 | 67 | 24.5% |

| 臨床研究中核病院 | 5 | 1.8% |

| 精神病院 | 11 | 4.0% |

| 医療療養型病床群 | 18 | 6.6% |

| 介護療養型医療施設 | 2 | 0.7% |

| 介護老人保健施設 | 2 | 0.7% |

| 特別養護老人ホーム | 0 | 0.0% |

| 訪問ステーション | 5 | 1.8% |

| その他 | 5 | 1.8% |

| 施設の病期 | 施設 | 割合 |

| 急性期 | 228 | 83.2% |

| 亜急性期 | 66 | 24.1% |

| 回復期 | 83 | 30.3% |

| 維持期・生活期 | 47 | 17.2% |

| 終末期 | 41 | 15.0% |

| その他 | 9 | 3.3% |

施設分類,施設の病期は複数回答のため,母数は有効回答である274とし割合を算出した.

NSTに参加している職種の上位4職種は医師,管理栄養士,看護師,薬剤師で,OTは80施設(29.2%)でNSTに参加していた.NST加算を算定している施設の割合は高く,NST加算を算定している226施設では担当職種は問わず,専任で行っている施設が多かった.専任の主な業務は,回診・カンファレンスの割合が高かった.

| 参加している職種 | 施設 | 割合 |

|---|---|---|

| 医師 | 274 | 100.0% |

| 歯科医師 | 113 | 41.2% |

| 看護師 | 271 | 98.9% |

| 薬剤師 | 267 | 97.4% |

| 管理栄養士 | 274 | 100.0% |

| 栄養士 | 12 | 4.4% |

| 臨床検査技師 | 217 | 79.2% |

| 理学療法士 | 142 | 51.8% |

| 作業療法士 | 80 | 29.2% |

| 言語聴覚士 | 197 | 71.9% |

| 歯科衛生士 | 76 | 27.7% |

| 事務 | 57 | 20.8% |

| 医事課 | 74 | 27.0% |

| 医療ソーシャルワーカー | 33 | 12.0% |

| その他 | 9 | 3.3% |

| NST加算算定の有無 | 施設 | 割合 |

| はい | 226 | 82.5% |

| いいえ | 48 | 17.5% |

| 合計 | 274 | 100.0% |

| 専従専任職員の構成 | 施設 | 割合 |

| 専任 | 169 | 74.8% |

| 専従 | 57 | 25.2% |

| 合計 | 226 | 100.0% |

| 専任の主な業務(複数回答) | 回答数 | 割合 |

| 回診 | 165 | 97.6% |

| カンファレンス | 164 | 97.0% |

| 書類業務 | 124 | 73.4% |

| 他職種(他チーム)との調整役 | 98 | 58.0% |

| コンサルテーション | 96 | 56.8% |

| アドバイザー | 72 | 42.6% |

| その他 | 2 | 1.2% |

参加している職種は複数回答のため母数は有効回答である274とし,専任の主な業務は複数回答のため母数を専任と回答した169として割合を算出した.

OT在籍群で総病床数は少なく(P < 0.001),カンファレンスの頻度は低く(P = 0.001),回診の時間は短く(P = 0.01),平均在院日数は長かった(P = 0.03).NST加算における比較では有意差は認められなかった(表6-2).施設形態別ではOT非在籍群と比較してOT在籍群で医療療養型病床群において割合が10%以上高く,病期別ではOT在籍群で回復期,維持期・生活期,終末期の割合が10%以上高かった(表6-3).

| OT在籍群(施設数80) | OT非在籍群(施設数194) | P値 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | ||

| 総病床数(床) | 297.8 | 194.5 | 399.6 | 285.8 | <0.001 |

| 平均在院日数(日) | *123.3 | *121.7 | *217.5 | *215.8 | 0.03 |

| カンファレンスの頻度(回/週) | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.001 |

| カンファレンスの時間(分/回) | 39.9 | 21.7 | *245.4 | *227.3 | 0.08 |

| カンファレンスの症例数(人/回) | 9.5 | 7.4 | 10 | 7.2 | 0.67 |

| 回診の回数(回/週) | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.29 |

| 回診の時間(分/回) | 33.6 | 25.1 | 43.5 | 36.2 | 0.01 |

| 回診の症例数(人/回) | 8.4 | 7.6 | 9.5 | 6.9 | 0.28 |

t検定

外れ値と判断した回答を除外した*179,*2193を有効回答とした.総病床数,平均在院日数,カンファレンスの頻度,回診の時間で有意差を認めた.

| OT在籍群(施設数80) | OT非在籍群(施設数194) | P値 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 施設数 | 割合 | 施設数 | 割合 | ||

| NST加算 | |||||

| 算定なし | 14 | 17.5% | 34 | 17.5% | 1.00 |

| 算定あり | 66 | 82.5% | 160 | 82.5% | |

| 合計 | 80 | 100.0% | 194 | 100.0% | |

| 専従 | 17 | 25.8% | 40 | 25.0% | 0.91 |

| 専任 | 49 | 74.2% | 120 | 75.0% | |

| 合計 | 66 | 100.0% | 160 | 100.0% | |

Pearsonのカイ二乗検定

NST加算における2群の比較では有意差は認められなかった.

| OT在籍群(施設数80) | OT非在籍群(施設数194) | |||

|---|---|---|---|---|

| 施設数 | 割合 | 施設数 | 割合 | |

| 施設分類 | ||||

| 一般病院 | 60 | 75.0% | 128 | 66.0% |

| 特定機能病院 | 9 | 11.3% | 38 | 19.6% |

| 地域医療支援病院 | 20 | 25.0% | 47 | 24.2% |

| 臨床研究中核病院 | 0 | 0.0% | 5 | 2.6% |

| 精神病院 | 4 | 5.0% | 7 | 3.6% |

| 医療療養型病床群 | 11 | 13.8% | 7 | 3.6% |

| 介護療養型医療施設 | 1 | 1.3% | 1 | 0.5% |

| 介護老人保健施設 | 2 | 2.5% | 0 | 0.0% |

| 特別養護老人ホーム | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 訪問ステーション | 1 | 1.3% | 4 | 2.1% |

| その他 | 3 | 3.8% | 2 | 1.0% |

| 施設の病期 | ||||

| 急性期 | 63 | 78.8% | 165 | 85.1% |

| 亜急性期 | 21 | 26.3% | 45 | 23.2% |

| 回復期 | 36 | 45.0% | 47 | 24.2% |

| 維持期・生活期 | 24 | 30.0% | 23 | 11.9% |

| 終末期 | 18 | 22.5% | 23 | 11.9% |

| その他 | 3 | 3.8% | 6 | 3.1% |

複数回答のため母数をOT在籍群80,OT非在籍群194とし割合を算出した.

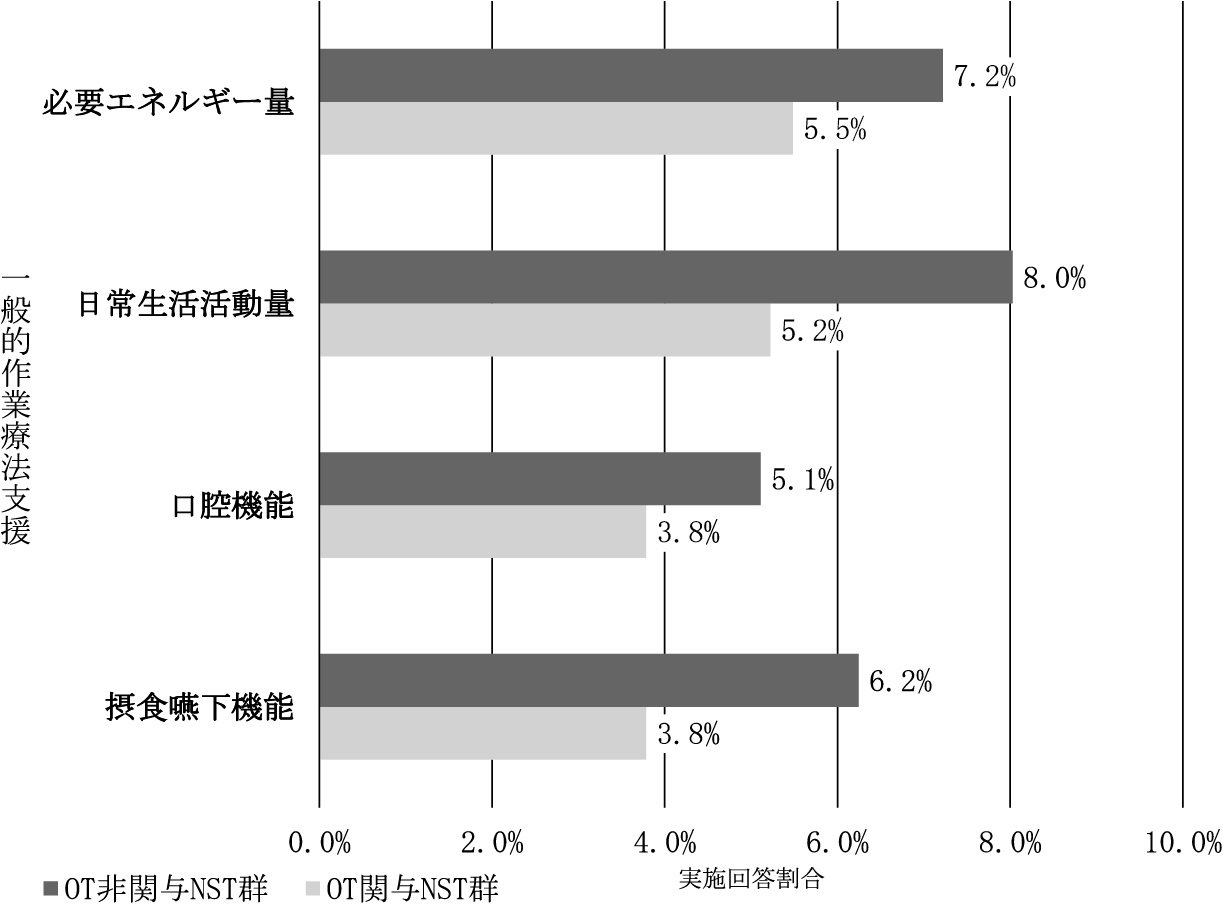

患者の食行動や栄養療法に関連する作療栄サポの回答合計数はNST外支援群での割合が高く,OT関与NST群とOT非関与NST群で比較すると,OT非関与NST群の回答割合が高かった(図2).表7に示す通り,OT関与NST群はOT非関与NST群に比べ専門的作業療法支援が行われていること,およびOT非関与NST群は一般的作業療法支援が行われていることに有意差を認めた(P = 0.02).また,OT関与NST群とOT非関与NST群における作療栄サポ内容の実施状況の比較では,OT関与NST群で一般的作業療法支援の背景状況と専門的作業療法支援である認知/認知統合構成要素,心理社会/心理的構成要素,仕事ならびに生産的活動遂行領域の割合が高かった(図3).さらに,OT関与NST群とOT非関与NST群の回答合計割合の差が1%以上あり,OT関与NST群で高い割合となった内容は,ニーズやデマンド,精神心理面,認知機能の3つであった.OT非関与NST群で高い割合となった内容は日常生活活動量,必要エネルギー量,摂食嚥下機能,食欲や嗜好,口腔機能の5つであった(表8).1%以上差があった支援内容を質の評価による振り分けを行うとOT関与NST群では一般的作業療法支援の該当はなく,3つが専門的作業療法支援であった.OT非関与NST群では4つが一般的作業療法支援に該当し,専門的作業療法支援は1つであった(図4-1,図4-2).

作業療法的栄養サポートの回答合計はNST外支援群での割合が最も高く,NST内で支援している回答のうちOT非関与NST群において実施割合が高かった.

| OT関与NST群 | OT非関与NST群 | P値 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||

| 作業療法的栄養サポート | |||||

| 一般的作業療法支援 | 529 | 69.1% | 913 | 74.0% | 0.016 |

| 専門的作業療法支援 | 237 | 30.9% | 320 | 26.0% | |

| 合計 | 766 | 100.0% | 1233 | 100.0% | |

Pearsonのカイ二乗検定

一般的作業療法支援と専門的作業療法支援の比較にて有意差を認めた.

OT関与NST群では,一般的作業療法支援の背景状況と専門的作業療法支援である認知/認知統合構成要素,心理社会/心理的構成要素,仕事ならびに生産的活動遂行領域の割合が高かった.

| 作業療法的栄養サポート内容 | OT関与NST群 | OT非関与NST群 | NST外支援群 | 支援なし群 | その他・不明群 | 合計 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||

| 関節可動域 | 25 | 3.3% | 48 | 3.9% | 160 | 2.9% | 10 | 2.8% | 31 | 1.9% | 274 |

| 筋力 | 27 | 3.5% | 48 | 3.9% | 167 | 3.0% | 8 | 2.3% | 24 | 1.5% | 274 |

| 身体的耐久性 | 26 | 3.4% | 49 | 4.0% | 164 | 2.9% | 8 | 2.3% | 27 | 1.7% | 274 |

| 座位姿勢 | 31 | 4.0% | 45 | 3.6% | 169 | 3.0% | 2 | 0.6% | 27 | 1.7% | 274 |

| 手の機能 | 27 | 3.5% | 42 | 3.4% | 177 | 3.2% | 2 | 0.6% | 26 | 1.6% | 274 |

| 摂食嚥下機能 | 29 | 3.8% | 77 | 6.2% | 108 | 1.9% | 2 | 0.6% | 58 | 3.6% | 274 |

| 口腔機能 | 29 | 3.8% | 63 | 5.1% | 113 | 2.0% | 2 | 0.6% | 67 | 4.1% | 274 |

| 脳神経機能 | 23 | 3.0% | 34 | 2.8% | 149 | 2.7% | 16 | 4.5% | 52 | 3.2% | 274 |

| 感覚機能 | 25 | 3.3% | 41 | 3.3% | 132 | 2.4% | 24 | 6.8% | 52 | 3.2% | 274 |

| 視知覚認知機能 | 25 | 3.3% | 32 | 2.6% | 162 | 2.9% | 12 | 3.4% | 43 | 2.6% | 274 |

| 身体計測 | 16 | 2.1% | 17 | 1.4% | 193 | 3.4% | 2 | 0.6% | 46 | 2.8% | 274 |

| 意識状態 | 20 | 2.6% | 21 | 1.7% | 190 | 3.4% | 3 | 0.8% | 40 | 2.5% | 274 |

| 高次脳機能 | 21 | 2.7% | 25 | 2.0% | 182 | 3.2% | 9 | 2.5% | 37 | 2.3% | 274 |

| 記憶 | 14 | 1.8% | 26 | 2.1% | 150 | 2.7% | 24 | 6.8% | 60 | 3.7% | 274 |

| 認知機能 | 20 | 2.6% | 20 | 1.6% | 168 | 3.0% | 9 | 2.5% | 57 | 3.5% | 274 |

| 管理能力 | 18 | 2.3% | 18 | 1.5% | 182 | 3.2% | 7 | 2.0% | 49 | 3.0% | 274 |

| 動機付け | 24 | 3.1% | 29 | 2.4% | 153 | 2.7% | 17 | 4.8% | 51 | 3.1% | 274 |

| ニーズやデマンド | 24 | 3.1% | 17 | 1.4% | 145 | 2.6% | 6 | 1.7% | 82 | 5.0% | 274 |

| 精神心理面 | 24 | 3.1% | 24 | 1.9% | 150 | 2.7% | 12 | 3.4% | 64 | 3.9% | 274 |

| 身の回り動作 | 15 | 2.0% | 18 | 1.5% | 210 | 3.7% | 2 | 0.6% | 29 | 1.8% | 274 |

| 排泄 | 18 | 2.3% | 21 | 1.7% | 202 | 3.6% | 3 | 0.8% | 30 | 1.8% | 274 |

| 手段的日常生活動作 | 13 | 1.7% | 17 | 1.4% | 166 | 3.0% | 12 | 3.4% | 66 | 4.1% | 274 |

| 日常生活活動量 | 40 | 5.2% | 99 | 8.0% | 109 | 1.9% | 2 | 0.6% | 24 | 1.5% | 274 |

| 必要エネルギー量 | 42 | 5.5% | 89 | 7.2% | 120 | 2.1% | 5 | 1.4% | 18 | 1.1% | 274 |

| 労働習慣 | 13 | 1.7% | 17 | 1.4% | 115 | 2.1% | 42 | 11.8% | 87 | 5.3% | 274 |

| 食欲や嗜好 | 23 | 3.0% | 66 | 5.4% | 153 | 2.7% | 5 | 1.4% | 27 | 1.7% | 274 |

| 食習慣 | 17 | 2.2% | 23 | 1.9% | 162 | 2.9% | 22 | 6.2% | 50 | 3.1% | 274 |

| 満足度や楽しみ | 19 | 2.5% | 34 | 2.8% | 154 | 2.7% | 18 | 5.1% | 49 | 3.0% | 274 |

| 運動療法の負荷量 | 18 | 2.3% | 37 | 3.0% | 165 | 2.9% | 21 | 5.9% | 33 | 2.0% | 274 |

| 食器や食事用具,自助具 | 20 | 2.6% | 28 | 2.3% | 172 | 3.1% | 7 | 2.0% | 47 | 2.9% | 274 |

| 物品の操作・管理方法 | 12 | 1.6% | 10 | 0.8% | 210 | 3.7% | 6 | 1.7% | 36 | 2.2% | 274 |

| 車いす調整,ポジショニング | 21 | 2.7% | 31 | 2.5% | 186 | 3.3% | 1 | 0.3% | 35 | 2.1% | 274 |

| 食事介助方法 | 23 | 3.0% | 28 | 2.3% | 176 | 3.1% | 2 | 0.6% | 45 | 2.8% | 274 |

| 退院後の環境や動線 | 12 | 1.6% | 23 | 1.9% | 174 | 3.1% | 22 | 6.2% | 43 | 2.6% | 274 |

| 退院後のサービス内容 | 12 | 1.6% | 16 | 1.3% | 120 | 2.1% | 10 | 2.8% | 116 | 7.1% | 274 |

| 合計 | 766 | 100.0% | 1,233 | 100.0% | 5,608 | 100.0% | 355 | 100.0% | 1,628 | 100.0% | 9,590 |

各群の回答数の合計を母数とし各支援内容の回答を分子として割合を算出した.

4つの支援内容すべてでOT非関与NST群の実施割合が高かった.

精神心理面,ニーズやデマンド,認知機能の3つがOT関与NST群で実施割合が高かった.

NSTとは,患者様に最適の栄養管理を提供するために,医師,歯科医師,看護師,薬剤師,管理栄養士,臨床検査技師,理学療法士,OT,言語聴覚士,歯科衛生士などで構成された医療チームのことであるが,構成は各施設によって大きく異なる.2010年にJSPEN認定資格制度であるNST専門療法士の資格枠にOTが追加され,OTはNSTの一員として活動の場を広げている.2018年に一般社団法人日本作業療法士協会より,NSTにおけるOTの役割は,栄養管理プラン,身体計測,姿勢調整,食器・食事用具の選定,食環境の設定,排泄状況の評価と対応であることが作業療法マニュアル5)に記載された.しかしNST構成員としてOTの活動はまだ緒についたばかりであり,現在も従事するOTの実践の積み重ねが求められているのが実情である5).実際にNSTで行われている作療栄サポは未だ明文化されていない.また,OTが行う作業療法は,他職種が行う支援とは異なり,目的や価値を持つ生活行為である「作業」に着目している点で専門性に差があるといえる.

本調査はNST稼働認定施設である1,258施設に調査依頼を行ったが,回答は274施設からのみであり,回収率は21.8%と低い結果となった.これは作療栄サポを行っていないと判断した施設が回答を辞退したためと考えられ,回収率が低かったこともNST活動における作療栄サポへの理解の程度を評価しうる結果といえる.JSPENにおけるOTの会員数は,142名と全会員の0.6%6)であり,他文献の報告によるとNSTに所属しているOTの割合は4.2~24.7%7–9)とされている.本調査におけるNSTへのOTの参加率は29.2%の結果となったが,OTの関わりは十分とは言えない.また,このことからOTが関わっている施設の回答を中心に分析することになる可能性があり,背景の偏りが懸念されたが,作療栄サポの実施状況ではOT非関与NST群,つまりNSTにOTが関与しない方法で作療栄サポをしている施設の回答が多かったことで,この懸念は解消できたと考えられる.

さらに,分析の段階でOTが行う特殊な専門性の高い支援を「行動支援」という用語から「専門的作業療法支援」という用語に変更し,分析を進めた.また,生活機能に対する知識や技術を持つ全医療職が行える全般的な支援を「作業療法的支援」として質問時には用いたが,その支援全般を「作業療法的栄養サポート」とし,その中でOT以外の職種でも行えるものを「一般的作業療法支援」と定めて分析を進めた(表3).よって,回答の集計分析の段階で「作業療法的栄養サポート」について,「一般的作業療法支援」と「専門的作業療法支援」を分けて分析できることとなった.分析方法を検討する前は,ニーズやデマンド,精神心理面,認知機能,日常生活活動量,必要エネルギー量,摂食嚥下機能,食欲や嗜好,口腔機能の8項目が横並びであった.これらはOTが行う専門性の高い支援とそうでない一般的な支援との区別がない質問に対する回答であったため,他職種からみたOTが行う専門性の高い支援を選択していたとは言い難く,どの職種でも行うことのできる広い意味での支援を指した回答となった可能性が高い.そのため,この結果はNST業務の中心であるべき作療栄サポを示しているが,一般的作業療法支援,専門的作業療法支援が包括された支援の状態に限られていた.そこで,一般的作業療法支援,専門的作業療法支援への振り分けを行い分析方法に工夫を加えた.それにより,「必要エネルギー量」,「日常生活活動量」,「口腔機能」,「摂食嚥下機能」は一般的作業療法支援に該当し(図4-1),「食欲や嗜好」,「精神心理面」,「ニーズやデマンド」,「認知機能」は専門的作業療法支援に該当する支援内容であると定めることで,より深い分析が可能となった(図4-2).

NSTの構成員に関しては,OT在籍群の施設は総病床数が少なく,平均在院日数が長かった.また,OT在籍群の施設はOT非在籍群と比較し,医療療養型病床群,回復期,維持期・生活期,終末期の割合が10%以上高かったことから,OTがNSTに参加している施設にはNSTの業務の中心を退院後の生活機能改善支援に重きを置く施設が多いと考えられる.一方で,OT在籍群ではカンファレンス頻度が低く,回診時間が短い結果となった.本アンケート項目からは分析できないが,2010年からNST加算の施設基準の要件に4職種(医師,看護師,薬剤師,管理栄養士)で行うカンファレンスや定期的な回診が加わったことが影響した可能性がある.すなわち,OTが関与するチームによって行われる栄養関連の支援活動が,OTが独自に行っている作業療法の時間として扱われ,今回のNST活動時間に含まれていない可能性も考えられる.今回のアンケート調査では各職種の勤務形態が検討されていないことが影響した可能性もあるため,今後明らかにしていかなければならない課題である.

OT関与による比較において一般的作業療法支援と専門的作業療法支援の実施回答合計数に有意差を認め,OT関与NST群で作療栄サポが行われている回答割合が1%以上高かった内容は精神心理面,ニーズやデマンド,認知機能という専門的作業療法支援であった.

作療栄サポが栄養サポートの質を高める効果は大きく期待されるが,作療栄サポを解説する文献は存在せず,NST業務と作業療法の関係を調査した研究も無い.そこで,リハビリテーションに着目すると,リハビリテーションにおける心理とケアはこれから重要になる領域であると述べられており10),また,作業療法においても急性期・回復期では機能障害改善以外のモチベーション向上や心理的なサポートといった精神・心理への貢献が大きいとされている11).心理的な支えとなる作療栄サポは,生活に直結する支援となりうる.さらに米国ではNSTにおけるOTの役割は患者のセルフケアスキルを向上させ,患者の活動状況を評価するとともに,栄養療法中に心理社会的サポートを提供すること12)と述べられている.OTとして精神心理面に対するサポートは目標となる活動を実現させるうえで重要な支援内容と考える.

また,医療・介護の現場においては対象となる人のニーズの把握が求められ,幅広い職種・職域でニーズへの関りが検討されているが13),日常生活では経口摂取,経腸栄養,静脈栄養を含め,栄養はまさに生活のニーズである.この点でOTの臨床思考過程を説明したMTDLP(management tool for daily life performance:生活行為向上マネジメント)で示される目標には14),安定した栄養摂取が必須であり,情動面を含む健康面の改善も作業療法が寄与した可能性が示唆されていることより15),作療栄サポへの期待は大きい.

加えて,認知症の作業療法ガイドラインによると,作業療法において軽度から中等度の認知症の人に対して認知機能に働きかけることを主目的とした支援は,作業の遂行度と満足度やQOL(quality of life:生活の質)向上に有用であるとされている16,17).認知刺激療法や認知リハビリテーション,患者の認知機能および日常生活動作,行動,気分,QOLの改善を図ることを期待すれば,認知訓練,複合的介入,認知的刺激は作療栄サポにおいても行うべき治療法であろう.

今回の調査結果から,NST稼働認定施設において栄養サポートにOTが関与していることは少なく,一般的作業療法支援はOT以外の職種により行われている割合が高いことが明らかとなった.OTの関与しているNSTでは精神心理面,ニーズやデマンド,認知機能の専門的作業療法支援が該当したことから,このような施設では対象者個々の目的や価値のある生活行為がQOLの維持・向上につながることが期待できる.そして,これらの専門的視点に立った作療栄サポは,NSTの内外からOTが積極的に担う業務であり,各施設の現状に即して,チームの構成員として実践されるのが理想と言える.

一方で,本調査から明らかになった事として,そもそも作療栄サポそのものの認識が低い施設が多いことが挙げられる.NSTだけでなく,様々な領域で作業療法の職域の認知度がまだ不十分であること18)や,OTが何をする職種であるか理解されていないことで役割分担が上手くいかない19)ことが懸念されている.作業療法の支援の重要性を他職種へ周知してもらうことと,作業療法の支援がNSTで取り入れられるために,次の三つが新たな提案となりうる.一つ目はNSTメンバーにOTが加わることである.OT不在のNSTが多いことから,OTが加わることで作業療法の視点が広がると考える.二つ目に,院内に在籍するOTがNSTの外から関わることである.常にNSTへ在籍することが難しい場合でも,本調査で挙げられた項目に関して院内に在籍するOTと連携する方法で作業療法の視点を補うことができると考える.三つ目はOT以外の職種が作療栄サポを行うことである.多職種がすべて揃わないチームの場合,そのチーム構成により各専門職の実際の役割が変わってくる相互乗り入れチームモデル20)として作療栄サポを行う方法も考えられる.これらの方策にて作業療法の支援がNSTへ取り入れられることを期待したい.

NSTの支援対象は,患者であると考えられているが,作療栄サポはその対象を患者のみならず,嚥下支援食や静脈経腸栄養を準備し,提供する看護師や管理栄養士,薬剤師等の医療従事者も対象とする考え方の実践ともいえる.作業療法的視点で業務改善,医療安全管理に寄与できる支援を展開すべきであり,作療栄サポは将来の栄養サポート像ともいえる.今回の調査では,NSTの外から患者に対する作療栄サポを行っている割合は高いことが分かったが,OTがNSTの中にいるべきか,あるいは外からの支援が円滑にできるような工夫をするのがよいのかは,本研究では明らかに出来なかった.今後は,この方法や各施設の条件に合った活動形式などに関する研究が待たれる.

本調査は学会が認定しているNST稼働認定施設の調査であったため,全国的なNSTの実態とは言い難い.さらに,基礎的情報の実態調査であったため,今後は,より大きな母集団を対象として,質的な評価をしていく必要があると考える.

わが国のNST稼働認定施設ではOTのNSTへの参加率は29.2%と低かった.また,OTがNSTに参加しているのは医療療養型病床群や回復期から終末期の入院期間の長い対象者を多く有する中小規模病院が多かった.NSTにおける作業療法的栄養サポートの半数以上はOTが関与せずに行われていたが,OTが関与する場合はニーズやデマンド,精神心理面,認知機能の専門的作業療法支援が行われていた.より質の高い専門的作業療法支援を提供するにはNSTにOTが関与することが望ましいと考えられた.

本研究の実施に際し,多大なるご協力を頂きましたJSPEN佐々木雅也先生,NST委員会委員長 中瀬一先生,事務局 中川庸幸様,本調査にご協力くださったNST稼働認定施設の皆様に深謝申し上げます.英文校正はエディテージ(www.editage.com)に依頼しました.

著者のうち,鷲澤尚宏には企業(株式会社大塚製薬工場)との間に利益相反関係が存在するが,各著者がお互いに監視確認することにより,客観性を維持する方策を施した.