2022 Volume 72 Issue 2 Pages 57-64

2022 Volume 72 Issue 2 Pages 57-64

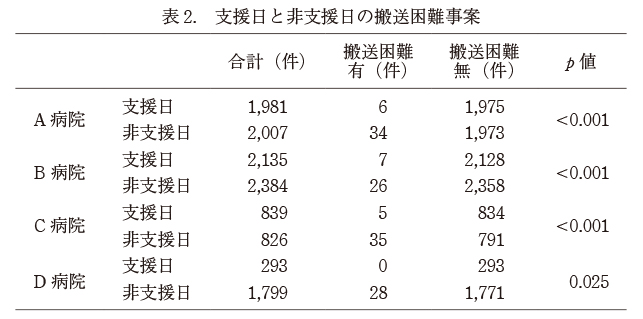

要旨:【目的】福島市消防本部管内における照会回数5回以上の救急搬送困難事案に対して救急専従医である地域救急医療支援講座による二次救急輪番当直支援の有用性について検討すること。【方法】2017年1月より2020年12月までの4年間に福島市消防本部管内で発生した救急搬送困難事案を対象とした。対象データは,福島市消防本部で保存している救急搬送記録簿,および地域救急医療支援講座から輪番当直支援を行っている二次救急医療機関4病院(以下,A~D病院)の救急車搬送時間記録簿から抽出した。4病院別に救急搬送数を調査し,平日で地域救急医療支援講座から当直支援を行った日(以下,支援日)と行っていない日(以下,非支援日)の二群に分け,救急搬送困難事案数および比率を検討した。【結果】調査期間内に4病院へ搬送された救急車は計34,578台,そのうち搬送困難事案数は589件(1.7%)であった。支援日と非支援日を比較すると,4病院ともに支援日での救急搬送困難事案数は少なく,比率も有意差をもって支援日で少なかった(A病院6件 vs 34件:p < 0.001,B病院7件 vs 26件:p < 0.001,C病院5件 vs 35件:p < 0.001,D病院0件 vs 28件:p = 0.025)。【結語】福島市二次救急医療機関に対する当講座の輪番当直支援は,救急搬送困難事案を有意に減少させていた。救急専従医による適切なトリアージが要因と考えられ,救急専従医が不足している地域での有用なモデルになる可能性がある。

Abstract:[Aim] The aim of this study was to determine the effect of rotating night shift support by physicians from the Department of Regional Emergency Medicine on managing challenging cases requiring emergency transport, all of which occurred under the jurisdiction of Fukushima City Fire Station. [Method] Data on challenging cases during a 4-year period (January 2017 to December 2020) were obtained from the Fukushima City Fire Station emergency transport records. Ambulance transport time records from four hospitals (Hospitals A to D), to which the rotating night shift support physicians were sent, were also obtained. We determined the number of ambulance transports that occurred during the study period at each supported hospital and divided them into days on which support from our department was provided (supported-days group) and not provided (non-supported-days group). We then determined the number and percentage of challenging emergency transport cases in both groups. [Results] The number of challenging emergency transport cases was significantly lower in the supported-days group than in the non-supported-days group at all four hospitals:Hospital A, 6 vs. 34 (p < 0.001); Hospital B, 7 vs. 26 (p < 0.001); Hospital C, 5 vs. 35 (p < 0.001); and Hospital D, 0 vs. 28 (p = 0.025). [Conclusion] Rotating night shift support by physicians from our department significantly reduced the number of challenging cases requiring emergency ambulance transport in Fukushima City. Rotating appropriate triage by emergency medicine physicians may be a useful model in areas where there is a shortage of emergency medicine physicians.

わが国における救急医療体制は,初期救急(入院治療を必要としない比較的軽症の患者),二次救急(入院治療を必要とする重症の患者),三次救急(二次救急では対応できない重篤な患者,複数の診療科領域にわたる患者)に分けられ,患者の症状に応じて振り分けがなされている1)。二次救急医療体制のなかには,地域内の病院群が共同連帯し,輪番方式により休日・夜間における救急患者の受け入れを行う病院群輪番制がある1)。福島市では平成18年4月より病院群輪番制として市内複数病院が平日夜間,土曜日午後,および日祝日全日において,内科系,外科系,循環器科,脳神経外科,整形外科,小児科のそれぞれに当番病院を決めて救急搬送患者に対応していた。ところが,平成23年の東日本大震災発災により,医療従事者の県外への流出などのため救急医療を担う医師不足が深刻化していた2,3)。このような現状から,東日本大震災発生2年後の平成25年5月1日,福島市が寄附者となり,福島市内の救急医療の充実および中長期的な医療人定着率の増加を目的に,救急医療を専門とする「地域救急医療支援講座(以下,本講座)」が福島県立医科大学に設置された4)。設置期間は5年間(平成25年5月~30年3月)で,以後3年間(平成31年4月~令和3年3月)の更新を経て,現在3期目(令和3年4月~6年3月)となり,教授1名,助手3名が所属している。本講座の主な業務内容のひとつに,福島市内で救急搬送件数の多い4医療機関(以下,支援当直医療機関)へ救急科に専従している本講座医師(以下,救急専従医)を平日の輪番当直時間帯に派遣(以下,輪番当直支援)し,救急患者の診療を行っている。

一方,総務省消防庁の統計によると,本邦における平成30年の救急車による救急出動件数は660万5,213件,搬送人員は596万295人と,ともに過去最多となっている5)。そのうち,救急隊が救急患者を受け入れ可能な医療機関への選定を目的とした電話連絡回数(以下,照会回数)が5回以上となる救急搬送困難事案(以下,搬送困難事案)の割合は72,055件で全体の1.2%である5)。それに対し,人口約28万人の福島市消防本部管内(以下,福島市管内)における平成30年の救急患者搬送数は12,211件,そのうち搬送困難事案は213件(1.7%)6)と全国と比較してやや高値である。鈴木ら7)は,都道府県別に搬送困難事案の原因を調査し,救急医療の需要の増大,もしくは医療資源供給量の不足がその要因と述べている。すなわち,東京都や大阪府のような大都市では人口密度が高く,時間外外来受診者数や救急搬送人員数の増加といった需要の増大が搬送困難事案の増加につながる。一方,福島県を含む地方都市では一般病床数や病院医師数といった医療資源側の不足が救急搬送困難事案の増加の原因となる。このように搬送困難事案が多発する要因には需要と供給の不均衡がその本態と考えられ,地域に応じた対策を立案することが重要である。そこで今回,輪番当直支援を通じて医療資源側の増員を行い,福島市管内における搬送困難事案が減少するか否かを明らかにすることを目的に検討した。

本研究は,福島市管内で発生した搬送困難事案を対象とした横断研究である。

2. 調査対象対象データは,福島市消防本部で保存している救急搬送記録簿,および当講座から輪番当直支援を行っている4医療機関(以下,A~D病院)の救急車搬送時間記録簿から抽出した。調査期間は2017年1月より2020年12月までの4年間である。なお,A病院およびB病院に対しては毎週1回,C病院には毎月第1週から第3週の3回,D病院には毎月第4週と第5週の月1~2回の輪番当直支援を行っている。支援担当科は支援医療機関の依頼により内科系もしくは外科系を担当するが,搬送困難事案が疑われる場合は担当科に関係なく受け入れ指示を行っている。一方,外傷以外の小児科や産婦人科事案については,それぞれ小児科,産婦人科が連絡を受け対応している。

3. 調査項目救急隊が救急患者を受け入れ可能な医療機関へ電話連絡を行う照会回数が5回以上となる救急搬送困難事案について年別の発生件数の推移を調査した。また,支援当直医療機関別に調査期間内の4年間の救急搬送総数,およびそのうちの総搬送困難事案数を調査した。なお,医療機関が同一事案で2度照会を受けた場合は2回,3度照会を受けた場合は3回と算定した。次に,搬送困難事案の発生時間帯として,平日午前8時30分から午後5時までの時間帯(以下,平日日勤帯群)と,それ以外の時間外群とに分けてその割合を検討した。さらに時間外群を土曜日午後0時~翌午前8時30分,日祝日午前8時30分~翌午前8時30分までの全日(以下,土日祝日群)と,平日午後5時から翌午前8時30までの平日時間外群に分け,平日時間外群では当講座からの輪番当直支援を行った日(以下,支援日)と,それ以外の日(以下,非支援日)別に搬送困難事案数および比率を検討した。

4. 統計解析搬送困難事案数の比率の差はχ2検定もしくはFisherの正確検定で評価し,p < 0.05を有意水準と設定した。統計解析ソフトはStatcel for Windows, 3rd edition (OMS Publication, Tokyo, Japan)を用いた。

5. 倫理的配慮本研究は,医療機関における治療介入を伴わない救急搬送事案を調査する横断研究であり,データ収集も匿名化するなどの倫理的配慮を行っている。

6. 利益相反本講座は,本研究に関連して福島市から研究費,寄附金を受けている。

検討期間内に福島市管内で発生した搬送困難事案は合計273件であった。年別にみると,2017年は48件であったことに対し,2018年が79件,2019年が81件と増加傾向を示したが,2020年は65件と減少していた。また,5回目の照会で病院が決定した割合は,2017年36件(75.0%),2018年51件(64.5%),2019年57件(70.4%),2020年41件(63.1%)と多くを占めた。一方,8回以上の照会事案は各年数件であったが,2017年には14回目の照会で,2018年には10回目の照会で搬送病院が決定した事案がそれぞれ1件発生していた。

支援当直医療機関のうち,A,B病院は4年間で1万台以上の救急車搬送数であった。一方C,D病院は4,000~5,000台であった。搬送困難事案数はA~C病院が160~180件,D病院が約80件であった。救急車搬送数のうちの搬送困難事案数の割合は平均1.7%であったが,C病院においては3.6%と他病院の約2~3倍であった。

4病院とも時間外群での発生が多く(54.1~67.5%)みられた。一方,診療体制が整っていると考えられる平日日勤帯においても搬送困難事案が発生しており,とくにA,B病院では搬送困難事案の約45%が平日日勤帯で発生していた。

時間外での発生をみると,D病院のみが土日祝日と平日の発生数に変化がなかったことに対して,他3病院では土日祝日での発生が約6割,平日での発生が約4割であった。

また,平日時間外群のうち支援日と非支援日を比較すると,4病院ともに支援日での搬送困難事案数は少なく(A病院:15.0% vs 85.0%,B病院:21.2% vs 78.8%,C病院:12.5% vs 87.5%),D病院においては,4年間で支援日に発生した搬送困難事案は0件であった。

A病院では,支援日における救急搬送1,981件中搬送困難事案は6件,非支援日における救急搬送2,007件中搬送困難事案は34件であり,支援日において有意(p < 0.001)に搬送困難事案が少なかった。

同様に,B病院では支援日の救急搬送2,135件中7件,非支援日の2,384件中26件(p < 0.001),C病院では支援日の救急搬送839件中5件,非支援日の826件中35件(p < 0.001),D病院において支援日の救急搬送293件中0件,非支援日の1,799件中28件(p = 0.025)と,いずれも支援日において有意に搬送困難事案が少なかった。

福島市管内における照会回数5回以上の搬送困難事案について検討した。本講座からの支援を行った支援日は非支援日と比較して有意に搬送困難事案数が低かった。これまでに,救急医療現場における搬送困難事案に対する改善の試みがいくつか報告されている。群馬県では小児救急医療支援事業として小児救急に関する電話相談窓口を平日午前8時30分から午後10時まで設置したところ,時間外の二次救急輪番病院の受診者数が減少した報告8)があり,また,小児科医不足が顕著な救急医療現場に外部カメラやTV電話を用いたIT機器を設置し遠隔医療支援を試みた報告9)もある。これらの報告は,小児救急医療体制の拡充が行えない地域に導入することで有益な影響を与えると思われる。ほかに医師会および病院群輪番制参加病院を中心に遠隔医療技術を用いた地域救急医療ネットワークを立ち上げ,画像の共有を試験運用している報告10) や,救急外来内にコーディネーター業務を担う専属医師を配置し,救急患者の収容要請に対して迅速に対応している報告11)もある。しかし,このような搬送困難事案に対する様々な試みがあるものの,小児から高齢者まで,内因性疾患から外傷などの外因性疾患まで広範囲かつ多忙な救急医療現場への導入は現時点では困難と考えられる。本講座では,救急専従医を4病院へ派遣する独自のシステムを導入している。本システムの有用性および輪番当直支援の役割を,交通事故が発生した場合を例として図に示す(図6)。事故を覚知し,現場救急隊が軽症もしくは中等症患者と判断した場合,輪番担当の二次救急医療機関へ照会する。一方,救急対応する当直医は臓器別の診療医であることが多く,専門外の部位別重症度の迅速な判断が困難となる場面があり,かつ,院内に複数の診療科が待機していることは稀であることから,病院内外への各科担当医への相談を行いにくい状況となっている。それゆえ,輪番担当の二次救急医療機関であっても受入ができず,救急隊が他の二次救急医療機関へ照会しても同様の結果を繰り返す結果,搬送困難事案となる。本講座より救急専従医が派遣される支援日であれば,患者を診察し,重症ならば三次救急医療機関である福島県立医科大学高度救命救急センターへ,中等症もしくは軽症であれば初期対応後に支援当直医療機関の各科担当医師へ連絡し入院させることが可能である。このように,救急専従医による適切なトリアージにより搬送困難事案を減らすことができたと考えられ,負担が大きく確実な対応が求められる輪番担当の二次救急医療機関の負担を減少させることが可能と思われた。さらに,救急専従医が少ない地域であっても,救急専従医が搬送困難事案の多い医療機関や時間帯に派遣されることで,搬送困難事案を減らすことが可能な,極めて有用なモデルと思われた。

今回の検討期間のうち2020年は,わが国における新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)の発生および蔓延時期と重なったため,福島市管内における搬送困難事案が上昇することが予想された。事実,COVID-19の蔓延により救急搬送困難症例が全国的に問題となった報告12)がある。その理由として,受け入れ医療機関の感染対策が整っていない,もしくは整っていてもゾーニングによる診察スペースの確保が困難である,入院後の管理ができないなどがあり,わが国の救急医療における感染症対策の問題点が浮き彫りとなっていた。しかし,本検討では2020年の搬送困難事案は65件と,2018年79件,2019年81件と比較して減少していた。同様の報告が,さいたま市の消防局からなされており,2020年3~5月の救急搬送件数は前年の同時期と比較して6.4~20.2%減少したと報告されている13)。また,アメリカ47州の救急外来受診者数の検討14)でも,2020年3~4月の救急外来受診者が2019年の同時期と比較して42%減少しており,救急外来でのCOVID-19罹患者との接触を避けるため受診を控えた結果と考察されている14)。今回の検討では患者側の要因として医療機関の受診を控えたかは不明である。一方,受け入れ側の要因として,福島市における救急医療病院群輪番制に関する活動があげられる。福島市では年2回,救急医療病院群輪番制運営協議会を開催している。組織は福島市(健康福祉部長,保健所長,同副所長),輪番制に参加している病院長および同事務局長のほか,福島市医師会,福島市消防本部,県北地域救命救急センター長で構成され,輪番体制の定期的な見直しや救急活動の速報値が報告されている6)。このほか,年1回の福島市消防救急業務連絡協議会では救急出動件数や照会回数,搬送時間別データ,COVID-19感染対策としての相談窓口や発熱外来設置状況などの情報共有がなされている15)。令和3年6月に開催された新型コロナウイルス感染症対策病院長懇談会では会長名による医療機関へのCOVID-19感染対策の徹底,発熱患者およびCOVID-19陽性患者の救急搬送受け入れを拒否しないように各医療機関へ要請が出された16)。今回の検討の結果をうけ,このような地域全体をあげての連携は,搬送困難事案数の減少に有効かつ重要であると思われた。

今回の検討では,4病院とも時間外において搬送困難事案が多く認められた(54.1~67.5%)。一方,A,B病院においては診療体制が整っていると考えられる平日日勤帯においても搬送困難事案が発生していた。Hanakiら17)は,奈良県における2013年度の救急搬送患者43,663名を分析し,救急覚知時間が午前8時から午後3時までの救急搬送患者数を基準とした場合,午後4時から午後11までの準夜帯,午前0時から7時までの深夜帯における救急搬送患者数は各々有意(p < 0.001)に多かったことを報告している。同様に熊谷ら18)も,照会回数4回以上の搬送困難事案について,平日日勤帯を基準とし,平日準夜帯,深夜帯,土日祝日勤帯,準夜帯,深夜帯のいずれの時間帯も有意に高かったと報告している。そのほか,土日祝の準夜・深夜が病院選定困難とする報告がいくつかあり19-21),われわれの結果と矛盾しない結果であった。これらの理由として時間外での救急医療は各科の当番により行われており,専門外の救急患者に対する病院側の体制や,看護師,放射線技師を含む夜間帯のマンパワーの不足などから,時間外に搬送困難事案が増加すると考えらえる。一方で,平日日勤帯において搬送困難事案が発生している原因は不明であるが,亀倉ら11)は整形外科医師として手術不応需事案であった114例の発生時間別の検討を行っている。その結果,9時から17時までの日勤帯が89件(63%),17時から翌9時までの夜勤帯が25例(17%)であった。手術不応需の理由として,手術枠の確保が困難(65%),他科が手術中(18%),ベッド満床(5.6%)などであり,受け入れ困難の理由が整形外科の事情のみではないことが浮き彫りとなっている。このように病院それぞれの事情も鑑みながら,時間外のみならず,平日日勤帯における救急医療体制の構築も今後の課題と考えられた。

搬送困難事案は,C病院において他3病院と比較して3.6%と約2倍であった。これまでに救急患者受け入れ困難理由に関しての報告がいくつかなされている11, 22-26)。これらの報告を総合的にみると,第一に救急外来の問題がある。多数傷病者事案や短時間に複数の救急患者受け入れ要請が入電されると,医師,看護師など救急外来スタッフが対応困難となる。第二に病床の問題がある。救急病棟が満床の場合や,COVID-19を否定できない発熱患者では一般病棟の個室を確保する必要がある。さらに外科医師が手術中であれば外傷患者の救急受け入れも困難となる。山田ら24)は年間約7,000件の救急搬送を応需している自施設での検討で,断り理由が病院側にあると判断した割合が2015年40%,2016年32%であったと報告しており,同様の理由で救急応需できない病院は数多くあると考えらえる。また,伊藤ら25) は横浜市における救急患者受け入れ拒否症例1,532例を対象にその理由を検討した。その結果,多忙が36.2%と最も多く,つづいて満床が32.0%,専門外が18.9%であった。そのなかでも,救急患者対応医師が自分の専門分野以外の重症度を迅速に判断することができず受け入れが拒否されていることが多く,特に精神科救急や外傷救急など専門性の高い診療科との効率的な連携が重要であると述べている。さらに余喜多ら26)は,徳島県西部地域における救急医療の課題として,救急患者対応医師の高齢化を指摘している。福島市救急医療病院群輪番制運営協議会会議のなかでも医師の高齢化による救急医療体制継続の不安がでており,医師の高齢化問題はとくに地域救急における今後の課題として対策をとるべき重要な問題と思われる。今回のC病院での搬送困難事案割合が高い理由は不明であるが,上記理由など病院側の容量(スタッフ,ベッド,手術対応)と救急応需との均衡がとれていないことが予想され,今後の検討事項と思われた。以上,本講座による輪番当直支援を行う病院の選定には,データをもとに当直支援回数の変更など再検討すべきと考えられた。

今回の検討ではいくつかの限界点がある。まず,救急搬送時に受け入れ担当医師が判断する重症度が不明であったことにある。重症度別の検討を行うことは,二次救急医療機関への照会が正当であったか,すなわち,三次医療機関を選定すべき重症患者が二次救急医療機関に照会されていなかったかなどを検討することで,より正確なデータとなった可能性がある。また,各病院の受け入れ拒否理由が不明であったことにある。発生時間別に受け入れ拒否理由を調査することで,各々の病院が抱えている問題点を明らかにすることが可能となったと思われる。さらに今回の検討では,福島市内の救急搬送件数の多い4か所の支援当直医療機関を対象としていることから,病院群輪番制に参加している他医療機関や,病院群輪番制に参加してない医療機関への救急搬送患者数や救急搬送困難事案数が含まれていないことから,今後さらなる検討が必要と考えられた。

二次救急医療機関における本講座輪番当直支援は,福島市における搬送困難事案を有意に減少させていた。救急専従医による適切なトリアージが要因と考えられ,救急専従医が不足している地域での有用なモデルになる可能性がある。

本論文を執筆するにあたり,福島市管内の搬送データを提供いただいた,福島市消防本部消防長安藤昭夫氏,福島市消防本部救急課佐久間友行氏,ならびに救急搬送数および搬送時間のデータを提供いただいた輪番当直支援医療機関各院長先生方に心より感謝申し上げます。