要旨

症例は48歳女性.心窩部痛を主訴に近医を受診し,血液検査で肝胆道系酵素高値を認め,腹部超音波検査で総胆管拡張を認めたため,当院紹介受診となった.CT・MRI検査では総胆管~肝内胆管拡張に加え,膵頭部分枝膵管拡張と膵体尾部萎縮を認めた.EUSでは総胆管は径10mmと拡張し,下部胆管は乳頭部と連続する膵頭部の長径27mm大の腫瘍により圧迫されていた.ERCPを施行したところ,主乳頭開口部より腫瘍の露出を認めた.膵頭部主膵管は拡張し内部に鋳型状の透亮像を認め,膵管内腫瘍栓と考えられた.生検にて主膵管内進展した膵神経内分泌腫瘍と術前診断し,膵全摘術が施行された.最終病理診断は非機能性神経内分泌腫瘍G2であった.主膵管内進展を来した膵神経内分泌腫瘍の術前診断例は少なく,若干の文献的考察を加えて報告する.

Ⅰ 緒 言

膵神経内分泌腫瘍(pancreatic neuroendocrine tumor:PNET)は一般的に充実性・膨張性に発育する多血性腫瘍であり,膵管内あるいは静脈内に腫瘍栓を形成することは稀である.今回われわれは,著明な主膵管内発育を認め,乳頭部から露出し,内視鏡的組織生検で診断し得たPNETの1例を経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する.

Ⅱ 症 例

症例:48歳 女性.

主訴:心窩部痛.

既往歴:左大腿骨頸部骨折(41歳).

現病歴および経過:2013年6月末より心窩部痛を自覚し,徐々に増強した.8月の健康診断時の血液検査にて肝胆道系酵素の上昇を認めたため,近医を受診した.腹部超音波検査で総胆管拡張を認めたため,精査加療目的に当科紹介となった.

入院時現症:身長149.6cm,BW 40.0kg,BP 132/68mmHg,PR 68bpm,SpO2 98%,体温 36.0℃,頭頸部に異常なし.心肺に異常なし.眼球結膜黄染なし.腹部:平坦・軟,圧痛なし.皮膚掻痒感あり.

臨床検査成績(Table 1):肝胆道系酵素が上昇し,セロトニンも高値であった.

腹部CT検査:総胆管が拡張し,肝内胆管も軽度拡張していた.総胆管結石や腫瘍性病変など閉塞機転となる病変は認めなかった.膵体尾部は著明に萎縮し,膵体尾部の主膵管は同定困難であった(Figure 1).

腹部MRI検査:T1WIで膵全体が異常低信号を呈し,膵体尾部は萎縮していた.T2WIで膵頭部に点状の高信号を認め,分枝膵管の拡張と考えられた.MRCPでは総胆管から肝内胆管は拡張しているが,乳頭部まで胆管内に明らかな閉塞機転を認めず.主膵管に明らかな拡張はないが,分枝膵管の拡張を認める.

EUS:乳頭部に約10mm大の均一な高輝度を呈する類円形腫瘤を認め,主膵管内に連続するように進展しており,乳頭部癌の膵浸潤が疑われた.乳頭部に進展した腫瘍により膵内胆管は圧迫され,その上流胆管は10mm程度に拡張していた(Figure 2).

ERCP:内視鏡所見上,Vater乳頭開口部は開大し表面不整な隆起を認め,腫瘍の露出と考えられた.膵管造影にて膵頭部主膵管が35mmに渡って8mm径に拡張しており,内部には鋳型の透亮像が確認できた.膵体尾部主膵管は実質萎縮のため25mmと短かったが拡張を認めなかった(Figure 3).

IDUS:主膵管を占拠するやや高輝度の内部エコーの密な病変が描出された.

乳頭部から露出している腫瘍と主膵管内の鋳型状の構造物は一連の腫瘍であると考え,内視鏡的組織生検を施行した.乳頭部から露出している腫瘍からの生検では挫滅組織しか採取できなかったが,主膵管内腫瘍栓からの生検で腫瘍細胞を認めた.

病理所見:HE染色では好酸性の胞体を持ち充実性に増生する細胞を認め,ほとんどの細胞にSynaptophysinが強陽性であった(Figure 4).

以上から膵管内発育したPNETであると診断し,外科的治療の方針となった.

手術所見:膵頭十二指腸切除術を試みたが,術中の迅速病理で膵断端に腫瘍の進展を認め,残膵が萎縮していたことから,膵全摘術施行となった.

切除標本肉眼所見:主病変は40×10mm(Figure 5).

病理組織学的所見:腫瘍は索状・充実状増殖を示す類円形の異型細胞で構成され,細胞のN/C比が高く,細顆粒状のクロマチンパターンを示していた.免疫染色ではクロモグラニンA陽性,インスリン一部陽性,グルカゴン陰性,MIB-1 indexは4%程度であり,非機能性神経内分泌腫瘍NET G2と診断した(pT3,pN0,pMx,pStageⅢ).主膵管内を中心に広がる腫瘍は体部で膵実質との境界が不明瞭になっており,発生母地は体部であると考えられた(Figure 5).膵管内腫瘍栓の乳頭側は表面の組織が壊死していた.膵体尾部では膵実質は萎縮してラ氏島のみが密に残存していた.また膵の静脈内から伸びてきた腫瘍栓が脾静脈に進展し充満していた.明らかな周囲組織浸潤や,膵内胆管浸潤,十二指腸浸潤は認めなかった.

Ⅲ 考 察

PNETは膵ランゲルハンス島を発生母地とし,膵腫瘍全体の約1~3%を占める比較的稀な腫瘍で

1),2)ホルモン過剰産生による特有な症状の有無によって機能性腫瘍と非機能性腫瘍とに分類される.非機能性腫瘍では特異的な臨床症状を呈さないことから,腹部腫瘤触知や他臓器への圧排症状,あるいは転移先での非特異的な症状などで発見されることが多いが,最近では画像検査の進歩により偶発的に発見される例も増えている.

PNET瘍は通常は膨張性発育を示すことが多く,一般的にCTでは境界明瞭で類円形の腫瘤として描出される.また,多血性のため早期相から後期相にかけて強い造影効果を示すことが多く,特に早期相での濃染は本疾患の特徴とされている.本症例において腫瘤の大部分を占めた腫瘍栓は腫瘍細胞と壊死組織が混在した状態であったため,造影CTで早期濃染像が得られにくかったと推察された.また膵体部が発生母地であったが,腫瘍が乳頭部まで主膵管内を膨張性に発育し完全には閉塞せずに長期間高度狭窄の状態が続いたため,閉塞性膵炎により膵体尾部実質の萎縮が進んだものと考えられた.尾側主膵管の拡張を伴っておらず腹部超音波検査,CT,MRIで腫瘍を認識することが困難であったが,EUS,ERCPで主膵管内腫瘍栓が描出され病態把握に極めて有用であり,腫瘍栓からの生検でPNETと診断することが出来た.

PNETと主膵管との関係については,PNETは主膵管から離れた膵実質辺縁領域に発生することが多く,主膵管に影響を及ぼすことは少ないとされている

3).また被膜に覆われて膨張性に発育する特徴を持つため,主膵管の圧排や偏位を来すことはあるが

4),5),強い狭窄や閉塞を来すことは少ない.西原ら

6)はPNETの膵管への影響が,①膵管の圧排,②腫瘍の膵管内への進展,③線維性間質を持つ腫瘍による膵管の締め付け,の3つの要素から起こりうるとしている.腫瘍栓が形成された場合,腫瘍栓が腫瘍の膵実質内の部分より大きい場合があり,真木ら

7)は,これは膵実質内よりも組織圧の低い膵管内の方が充実性に発育しやすいためと推察している.本症例において,膵実質内の腫瘍より主膵管内腫瘍栓の方が目立った原因としては,腫瘍が偶然主膵管の近傍に発生し,増大するに伴って比較的早期に主膵管内へ進展し発育した可能性が推測される.またPNETの発生母地が膵管の未分化幹細胞であるとする報告もあり

8),その場合主膵管内を中心に発育しやすいものと考える.

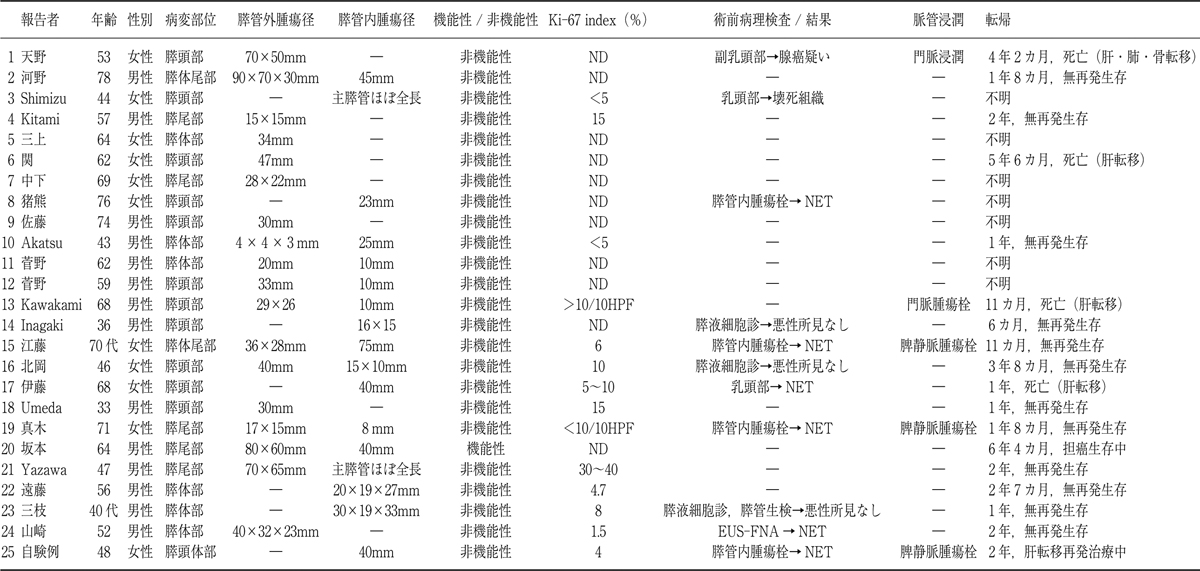

1994年から2015年の期間で医学中央雑誌,MEDLINEにて「膵内分泌腫瘍(pancreatic endocrine tumor)または膵神経内分泌腫瘍(pancreatic neuroendocrine tumor)」と「膵管内進展(extetion to pancreatic duct)」もしくは「膵管内発育(intraductal growth)」をキーワードに関連文献も含めて検索し,腺内分泌細胞癌(MANEC)2例を除外すると24例の本邦報告例があった(Table 2)

5),7),9)~29).自験例を含めた検討では,自験例のように乳頭部から腫瘍の露出を来していた症例は25例中4例で,自験例以外の3症例はともに膵頭部が原発であった.静脈内腫瘍栓を形成していた症例は,脾静脈内腫瘍栓が25例中3例,門脈腫瘍栓が25例中2例であった.また術前に病理診断を試みていた症例は25例中11例(膵管内腫瘍栓から生検:5例,乳頭部から生検:4例,膵液細胞診:3例,腫瘍部からのEUS-FNA:1例)あったが,PNETと術前診断出来ていたものは11例中6例であった.乳頭部から露出していた腫瘍部分からの生検で診断がついたものは1例であり,EUS-FNAを施行した症例も含めると,残り5例は膵管内腫瘍栓から生検施行したものであった.自験例でも乳頭部から露出した腫瘍部の生検では壊死組織しか得られず,切除標本の病理学的検討でも膵管内腫瘍栓の乳頭側は表面が壊死していた.これは腫瘍が乳頭部から管腔内へ露出していても,消化液による化学的刺激や食物残渣による機械的刺激に曝されて変性した可能性が考えられ,術前診断のためには膵管内腫瘍栓からの生検が有効であるものと考えられる.

Ⅳ 結 語

術前診断し得た主膵管内進展したPNETの1例を文献的考察を加え報告した.

本論文の要旨は第92回消化器内視鏡学会近畿支部例会において発表した.

文 献

- 1. 林 洋一, 松尾 裕.膵内分泌腫瘍 疾患と分類.最新内科学体系.第54巻.井村裕夫ほか(編),中山書店,東京,1992; 189-99.

- 2. 日本膵臓学会膵癌登録委員会.日本膵臓学会膵癌登録20年間の総括.膵臓 2003; 18: 97-168.

- 3. 正岡 一良, 田尻 久雄, 吉森 正喜ほか.膵Islet Cell Tumorとその膵管像について.胆と膵 1986; 7: 427-33.

- 4. 高畑 俊一, 難波江 俊永, 西山 憲一ほか.内視鏡的逆行性膵管造影(ERP)による膵内分泌腫瘍の診断.胆と膵 1999; 20: 127-32.

- 5. 関 誠, 二宮 栄司, 太田 博俊ほか.膵管造影による膵内分泌腫瘍の主膵管像の特徴.膵臓 2001; 16: 438-47.

- 6. 西原 一善, 松永 浩明, 田邊 麗子ほか.膵内分泌腫瘍の画像診断 膵管像 非機能性膵内分泌腫瘍の膵管像の特徴.膵臓 2008; 23: 671-5.

- 7. 真木 健裕, 宮本 正樹, 田畑 祐希子ほか.特異な進展様式をとった膵内分泌腫瘍の1例.肝胆膵画像 2010;12: 648-55.

- 8. Creutzfeidt W, Arnold R, Creutzfeldt C et al. Pathomorphologic, biochemical, and diagnostic aspects of gastrinomas (Zollinger-Ellison syndrome). Hum Pathol 1975; 6: 47-76.

- 9. 天野 穂高, 蜂巣 忠, 宮崎 信一ほか.特異な乳頭所見を呈した非機能性膵内分泌腫瘍の1例.胆と膵 1994;15: 79-83.

- 10. 河野 世章, 渡辺 義二, 鍋谷 圭宏ほか.多臓器浸潤を示し,膵頭部膵管内への進展を認めた非機能性膵島細胞癌の1例.日臨外会誌 1999; 60: 3283-7.

- 11. Shimizu K, Shiratori K, Toki F et al. Nonfunctioning islet cell tumor with a unique pattern of tumor growth. Dig Dis Sci 1999; 44: 547-51.

- 12. Kitami C, Shimizu T, Sato O et al. Malignant islet cell tumor projecting into the main pancreatic duct. J Hepato Biliary Pancreat Surg 2000; 7: 529-33.

- 13. 三上 恒治, 友井 正弘, 谷口 奈美ほか.主膵管内に進展発育した膵内分泌腫瘍の一例.洛和会病院医学雑誌 2001; 12: 54-9.

- 14. 中下 悟, 渡邊 祐司, 永山 雅子ほか.膵管内進展を来した悪性膵ラ氏島腫瘍の1例.倉敷中病年報 2002;65: 115-8.

- 15. 猪熊 哲朗, 坂本 岳史, 片山 幸子ほか.内視鏡下生検で診断された膵内分泌腫瘍の1例.Gastroenterol Endosc 2003; 45: 872-80.

- 16. 佐藤 公, 北原 史章, 里見 絵理子ほか.膵管内発育を示した悪性膵内分泌腫瘍の1例.消化器画像 2003;5: 5-8.

- 17. Akatsu T, Wakabayashi G, Aiura K et al. Intraductal growth of a nonfunctioning endocrine tumor of the pancreas. J Gastroenterol 2004; 39: 584-8.

- 18. 菅野 敦, 朝倉 徹, 山際 哲也ほか.主膵管進展を来たした膵内分泌腫瘍.消化器画像 2005; 7: 45-51.

- 19. Kawakami H, Kuwatani M, Hirano S et al. Pancreatic endocrine tumors with intraductal growth into main pancreatic duct and tumor thrombus within the portal vein. Intern Med 2007; 46: 273-7.

- 20. Inagaki M, Watanabe K, Yoshikawa D et al. A malignant nonfunctioning endocrine tumor with a unique pattern of intraductal growth. J Hepato Biliary Pancreat Surg 2007; 14: 318-23.

- 21. 江藤 和範, 河上 洋, 桒谷 将城ほか.著明な膵管内発育と逆行性門脈内発育による脾内進展を呈した膵内分泌腫瘍の1例.膵臓 2009; 24: 537-47.

- 22. 北岡 昭宏, 山岸 俊介, 大塚 一雄ほか.主膵管内発育をきたした非機能性膵内分泌腫瘍の1例.日臨外会誌 2009; 70: 524-9.

- 23. 伊藤 達雄, 中山 昇, 菊山 正隆ほか.主膵管に浸潤し膨張性発育形式を示した膵内分泌腫瘍の一例.膵臓 2009; 24: 527-31.

- 24. Umeda J, Itoi T, Ikeuchi N. Pancreatic endocrine carcinoma protruding from the major papilla. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2010; 8: 75-6.

- 25. Yazawa N, Imaizumi T, Okada K et al. Nonfunctioning pancreatic endocrine tumor with extension into the main pancreatic duct. Surg Today 2011; 41:737-40.

- 26. 坂本 英至, 長谷川 洋, 小松 俊一郎ほか.著名な膵管内進展を伴うソマトスタチン,カルシトニン産生膵内分泌細胞癌の1例.日臨外会誌 2010; 71: 512-6.

- 27. 遠藤 芳克, 渡邉 貴紀, 甲斐 恭平ほか.主膵管内発育を伴った多発性非機能性膵内分泌腫瘍の1切除例.臨外 2012; 67: 1327-32.

- 28. 三枝 久能, 羽田 悟, 長谷川 智行ほか.膵管内発育を呈した膵高分化内分泌腫瘍の1例.ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease 2012; 28: 42-8.

- 29. 山﨑 明, 浦田 孝広, 池端 彰子ほか.主膵管内進展をきたした膵神経内分泌腫瘍の1例.日消学会誌 2015; 112: 86-93.