要旨

症例は75歳男性.食道癌に対し術前化学療法が施行された.1コース終了後に発熱,頸部の腫脹,圧痛が出現し,CTで上部後縦隔および咽頭後に広がる膿瘍が認められた.保存的加療で改善が得られなかったため,縦隔膿瘍に対してEUSガイド下経食道ドレナージが施行された.縦隔膿瘍は消失し,臨床症状の改善が得られた.縦隔膿瘍に対するEUSガイド下経食道ドレナージは本邦では報告がなく,貴重な症例と考えられた.

Ⅰ 緒 言

縦隔膿瘍は,頭頸部領域感染症や食道疾患,外傷などに続発する,未だ致死率の高い疾患である.開胸やビデオ補助胸腔鏡下手術(video-assisted thoracoscopic surgery:VATS)などによるドレナージ治療を必要とするが,全身状態不良例も多く,過大侵襲となることも少なくない

1),2).今回われわれは,食道癌術前化学療法中に食道穿孔により発生した重篤な縦隔膿瘍に対し,より低侵襲な治療としてEUSガイド下経食道ドレナージを実施し,臨床症状の改善が得られた症例を経験したため報告する.

Ⅱ 症 例

患者:75歳,男性.

主訴:嚥下時つかえ感.

既往歴・家族歴:特記すべき事項なし.

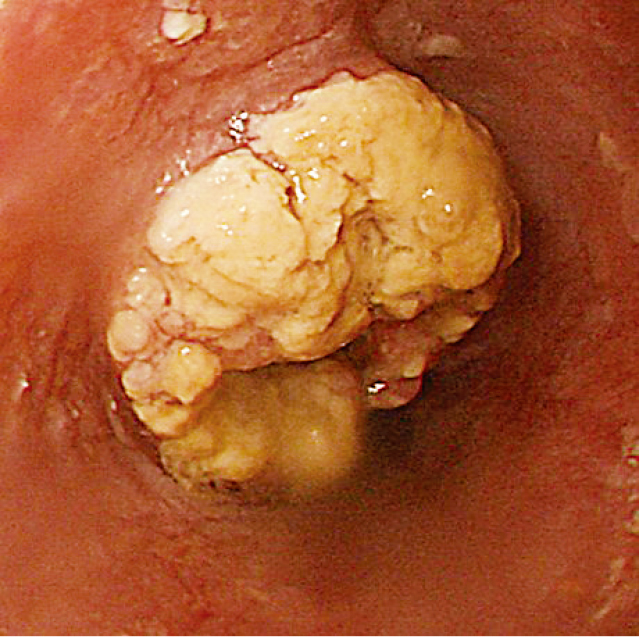

現病歴:2017年10月頃より上記主訴を自覚し,当科受診した.上部消化管内視鏡検査で切歯23~27cm,胸部上部食道に2型腫瘍が認められ(Figure 1),生検で扁平上皮癌と診断された.cT3 N2 M0 stage Ⅲで,当院外科で術前化学療法としてNeo FP療法(Day1-5:5-Fluorouracil 800mg/m2,Day1:Cisplatin 80mg/m2)が実施された.1コース終了翌日(化学療法開始日より6日目)から38℃の発熱と強い嘔気,翌々日より頸部の腫脹,圧痛,運動制限が出現し,頸胸部造影X線CTで咽頭後から上部後縦隔に連続する膿瘍が認められた(Figure 2).抗菌薬(MEPM+VCM)の投与が行われたが全身状態は改善せず,人工呼吸器管理を含む集中治療が開始され,内視鏡治療のため当科へ紹介となった.

紹介時現症:身長156cm,体重37.2kg,体温38.2℃,血圧121/70mmHg,脈拍125回/分,整,気管内挿管下.咽頭後壁の膨隆が認められたが,口腔内齲歯および直近の治療歯,扁桃腫大の所見は認められなかった.頸部の腫脹および圧痛が認められた.

臨床検査成績:WBC 3,420/μL,Plt 36,000/μL,CRP 38.2mg/dL,PT-INR 1.30,Fibrinogen 667mg/dL,D-dimer 4.37μg/mL,FDP 16.2μg/mL,TP 4.3g/dL,Albumin 1.7g/dL,Cr 1.44mg/dL,PCT 4.01ng/mL,SCC 2.2ng/mL.

頸胸部造影CT所見:食道に沿い中咽頭から上部後縦隔に連続する低吸収域が認められた(Figure 2).

上部消化管内視鏡所見(経食道的膿瘍穿刺ドレナージ施行時):胸部上部食道に不整な周堤を有する腫瘍が認められた.周堤による狭窄で肛門側へのスコープ通過は困難であり,潰瘍底は確認できなかった.可視範囲に瘻孔は認められなかった.

EUS所見:腫瘍の口側直上,胸部上部食道右側に内部に高エコーの小粒状浮遊物を有する無~低エコーの貯留構造が認められた.その深部に隣接して肺のairを反映するcomet tail artifactが認められた(Figure 3).

治療経過:抗菌薬投与で膿瘍の縮小が得られず,患者は挿管・沈静下であったため,ご家族への十分なinformed consentのもと,EUSを用いた経食道的膿瘍穿刺ドレナージ術を実施した.

手順:コンベックス型EUS(GF-UCT260,Olympus)を用いて,上切歯列20cmで食道右側の膿瘍を描出し,探触子と膿瘍の間に介在する脈管構造がないことをカラードプラで確認したのち,ディスポーザブル吸引生検針(EZ Shot 3 Plus,19G,Olympus)で膿瘍腔を穿刺した.膿瘍の右側には肺が位置し,慎重な穿刺を要した.吸引で白黄色の膿汁が確認されたため,少量の造影剤を注入し膿瘍腔を描出した.腔外への漏出がないことを確認し,ガイドワイヤ(JagWire,0.025inch,Boston Scientific)を挿入,膿瘍腔内にループを形成して留置した.次いで胆管拡張用カテーテル(REN,8mm径,30mm長,カネカメディックス)で瘻孔を8mmに拡張したのち,経鼻胆管チューブ(NB-ブレード,ピッグテール,6Fr,パイオラックスメディカルデバイス)を留置して終了した(Figure 4).なお,周堤による狭窄で,肛門側へのスコープは困難であり,潰瘍底は確認できなかった.可視範囲内に瘻孔は認められなかった.

術後経過:術直後,胸部単純X線CTで膿瘍腔内のチューブを確認した.気胸や胸腔内液体貯留,出血など処置に伴う合併症を認めなかった.術直後より外瘻チューブから白黄色の膿汁の排出を認めた.また咽頭後の膿瘍に対しては外科で経口腔的に切開排膿が行われた.縦隔および咽頭の膿汁培養では,Corynebacterium属菌が検出された.術後第5病日のCTにて膿瘍腔の消失を認め,全身状態も改善し,術後第12病日に人工呼吸器から離脱した.術後第14病日に内視鏡的に外瘻チューブを抜去した.その際の観察で,化学療法により縮小した腫瘍の潰瘍底に瘻孔を認めた(Figure 5).膿瘍位置,ドレナージ後に明らかとなった瘻孔,チューブ位置を示す(Figure 6).その後の嚥下造影にて食道から縦隔への造影剤の漏出は認められず,嚥下訓練が開始可能となったが,手術可能な全身状態となるまでには時間を要した.ドレナージから60日後の内視鏡では穿刺部瘻孔と腫瘍近傍の瘻孔の自然閉鎖が確認でき,67日目に食道切除手術が行われた.

Ⅲ 考 察

縦隔膿瘍は頭頸部領域の感染症や食道疾患に続発することのある重篤な感染症の一つである

1).われわれは,化学療法中に生じた食道癌の微小穿孔が縦隔膿瘍の成因と考えている.縦隔膿瘍の多くは,咽頭扁桃感染症や歯性感染症の炎症が縦隔方向へ下降し波及することで生じる降下性壊死性縦隔炎(DNM:Descending necrotizing mediastinitis)である

2)が,本症例では化学療法直前のCT検査で頸部および縦隔に指摘しうる膿瘍はなく,頭頸部領域の感染,炎症所見および齲歯や最近の歯科治療歴もなかったため,DNMの可能性は低いものと思われた.Hisamatsuらは食道癌の化学放射線療法後に続発した縦隔膿瘍の症例を報告しており

3),化学療法による食道穿孔の機序としては粘膜障害,抗腫瘍効果による腫瘍の自壊などが挙げられる.頸部と縦隔は気管前間隙(前内臓隙),血管内蔵隙(頸動脈間隙),後内臓隙(咽頭後間隙と危険隙)で交通しており,本症例では食道癌の微小穿孔により生じた縦隔膿瘍が頸部へ進展した可能性が高い.縦隔膿瘍が頸部へ上行した例として,細見らは食道穿孔に咽後膿瘍が続発した1例を報告している

4).

縦隔膿瘍は膿瘍ドレナージを含む集学的治療を要するが,16.7%と未だ低くない致死率が報告されており

5),膿瘍の局在に応じた外科的アプローチのガイドラインが提唱されている

6)ものの,施設や術者,症例により,経頸部,開胸,VATS,腹腔鏡下手術,CTガイド下経皮穿刺など種々の方法でドレナージが行われ,その標準化はなされていないのが現状である

5)~7).2000年から2018年まで医学中央雑誌で「縦隔膿瘍」「ドレナージ」をキーワードに検索した結果,病態・治療に関して正確な情報を得ることができた後縦隔膿瘍の報告(会議録を除く)は26編31例であった(Table 1).ドレナージ方法の内訳は,VATS13例,開胸8例,腹腔鏡4例,CTガイド下2例,経頸部2例,開腹1例,経胸骨1例であった.全身状態不良例が多く,開胸ドレナージが過大侵襲となる懸念から,より低侵襲な方法が模索され,近年はVATSの報告が増加している.一方,消化器科領域におけるEUSの診断能,治療の発展は目覚ましく,縦隔腫瘤に対するEUS-FNAや,外科治療に比して低侵襲なEUSによる腹腔内液体貯留ドレナージ術が確立されつつある

8)~10).そこで,2000年から2018年の範囲で,医学中央雑誌で「縦隔」「EUS」「ドレナージ」をキーワードに検索を行ったが,本邦においてEUSによる経食道縦隔膿瘍ドレナージの報告はなかった.Pubmedで「EUS」「mediastinal abscess」「drainage」「transesophageal」をキーワードに検索したところ,経食道ドレナージに言及のある総説が2編

11),12),単施設15症例の前向き研究が1編

13),症例報告が3編3症例認められた(Table 2)

14)~16).いずれの論文においても,大規模な研究が存在せず合併症や致死率の確実なデータはないものの,成功率,安全性は高く,開胸やVATSに代替し得うる,安全でより低侵襲な治療方法であると述べられている.本症例では,①膿瘍が食道と接していたこと,②経皮的アプローチ可能な穿刺ルートが存在しなかったこと,③通常内視鏡で膿瘍による明らかな膨隆や自然瘻孔を認めなかったこと,④膿瘍周囲に造影効果を有する縦隔胸膜が描出され,膿瘍の縦隔外への破綻がなかったこと,⑤CTで膿瘍内の隔壁形成がなかったこと,⑥敗血症および全身状態不良により,可能な限り低侵襲で早急なドレナージが必要であったため,EUSガイド下経食道ドレナージを選択した.本症例では術前の内視鏡では狭窄により瘻孔を確認できなかったが,存在する場合にはその瘻孔を利用しドレナージチューブを挿入留置する方法も考えられる

17).症例と適応を慎重に見極める必要があるものの,低侵襲でドレナージが得られるため,開胸やVATSを代替する可能性を秘めていると思われた.また,従来の外科的アプローチに比して,膿瘍内容物の胸腔への漏出が防げる可能性があることも本法のメリットであると考えられた.しかしながら疾患の重篤性から,本法に拘泥することは避けねばならず,必要時には開胸をはじめとした既存のドレナージ術を行うべきである.特に膿瘍と食道壁がわずかでも接していないことが疑われる症例や膿瘍が心臓に接する症例では穿刺に伴う合併症も危惧される.経鼻チューブ抜去時に認められた腫瘍の潰瘍底の瘻孔は,微小穿孔が顕在化したものと思われた.腫瘍の自壊に伴う穿破では縦隔への腫瘍細胞の侵入,ひいては播種の可能性も危惧されるが,縦隔膿瘍が短期間で致死的となり得る病態であることを鑑み,救命処置としてのドレナージを行うことは許容されるものと考えられた.瘻孔については,必要十分なドレナージと化学療法の効果があれば本症例と同様,自然閉鎖が期待できる.開存が続く場合には止血用クリップやOTSC(Over-The-Scope-Clip)による閉鎖も選択肢の一つとなりうる

18)が,食道癌の穿孔部周囲は正常組織ではなく穿孔をきたすような脆弱な腫瘍組織であり,OTSCなどを用いて閉鎖することは困難と考える.低侵襲でドレナージが得られる本法は,開胸やVATSなどの耐術能に乏しい症例のみならず,多くの傍食道縦隔膿瘍の治療の第一選択肢のとなりうるものと思われ,今後更なる症例の蓄積が期待される.

Ⅳ 結 語

食道癌化学療法に伴う後縦隔膿瘍に対して,EUSガイド下経食道ドレナージ術が奏効した1例を経験した.本邦では本手技の報告はなく,その有用性を示す貴重な症例と考えられたため報告した.

Ⅴ 倫理的配慮

本邦でEUSガイド下経食道縦隔膿瘍ドレナージの報告がないことを鑑み,ご家族にその旨を含めた十分な説明を行い,理解・承諾を得,院内の倫理委員会での承認を得たうえで実施した.

文 献

- 1. Estera AS, Landay MJ, Grisham JM et al. Descending necrotizing mediastinitis. Surg Gynecol obstet 1983; 157: 545-52.

- 2. 野中 誠, 門倉 光隆.降下性壊死性縦隔炎:早期発見と適正な治療のために.日集中医誌 2008; 15: 41-8.

- 3. Hisamatsu Y, Morita M, Saeki H et al. Staged resection and reconstruction following definitive chemoradiotherapy for perforated cervico-thoracic esophageal cancer with mediastinal abscess. Esophagus 2011; 8: 197-201.

- 4. 細見 早苗, 山下 好人, 森本 純也ほか.ウォータースポーツ外傷による食道穿孔の1例.日救急医会誌 2012; 23: 59-64.

- 5. Prado-Calleros HM, Jimenez-Fuentes E, Jimenez-Escobar I. Descending necrotizing mediastinitis;Systematic review on its treatment in the last 6 years, 75 years after its description. Head&Neck 2016; 38:E2275-83.

- 6. Endo S, Murayama F, Hasegawa T et al. Guideline of surgical management based on diffusion of descending necrotizing mediastinitis. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 47: 14-9.

- 7. 嶋津 岳士, 角 由香, 中森 靖ほか.降下性壊死性縦隔炎-最新の治療戦略.日集中医誌 2008; 15: 1-4.

- 8. Chen G, Liu S, Zhao Y et al. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for pancreatic cancer:A meta-analysis. Pancreatology 2013; 13: 298-304.

- 9. 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業難治性膵疾患に関する調査研究班.膵炎局所合併症(膵仮性嚢胞,感染性被包化壊死等)に対する診断・治療コンセンサス.膵臓 2014;29:777-818.

- 10. 有馬 美和子, 多田 正弘.食道・縦隔疾患に対する超音波内視鏡下穿刺生検法の適応と成績.Gastroenterol Endosc 2004; 46: 1094-101.

- 11. Vishal S, Surinder SR, Deepak KB. Endoscopicultrasound guided interventional procedures. World J Gastrointest Endosc 2015; 7: 628-42.

- 12. Domenico G, Rogier PV, Paul F. Role of endosonography in drainage of fluid collections and other NOTES procedures. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2009; 23: 781-9.

- 13. Wehrmann T, Stergiou N, Vogel B et al. Endoscopic debridement of paraesophageal, mediastinal abscesses:a prospective case series. Gastrointest Endosc 2005; 62: 344-9.

- 14. Kahaleh M, Yoshida C, Kane L et al. EUS drainage of a mediastinal abscess. Gastrointest Endosc 2004; 60: 158-60.

- 15. Mahady SE, Moss A, Kwan V. EUS-guided drainage of a mediastinal collection complicating fna of a bronchogenic cyst. Gastrointest Endosc 2011; 73: 1306-8.

- 16. Consiglieri CF, Escobar I, Gornals JB. EUS-guided transesophageal drainage of a mediastinal abscess using a diabolo-shaped lumen-apposing metal stent. Gastrointest Endosc 2015; 81: 221-2.

- 17. 高岡 諒, 畑 憲幸, 工藤 健史ほか.胸椎脱臼骨折による食道穿孔の一例.日外傷会誌 2014;28:16-20.

- 18. 小原 英幹, 森 宏仁, 西山 典子ほか.穿孔・瘻孔に対する緩和内視鏡:Over-The-Scope-Clip.消内視鏡 2016; 28; 759-67.