2022 Volume 64 Issue 10 Pages 2308-2316

2022 Volume 64 Issue 10 Pages 2308-2316

クローン病患者の7割以上が小腸病変を有するとされ,小腸病変のモニタリングとその制御は患者のQOLに直結する.従ってクローン病診療では,全小腸を高精度でかつ手軽に,そして低侵襲にモニタリングすることが求められるが,残念ながらすべてを兼ね備えた検査やマーカーは未だ存在しない.ダブルバルーン内視鏡検査は,クローン病小腸病変に対するモニタリング検査の1つとして,また時に内視鏡的拡張術目的に広く使用されている.当科ではダブルバルーン内視鏡検査の際に通常の観察に加えて先端バルーンを拡張させて逆行性造影を行い,それまでは難しかった深部小腸の評価をルーチンで行っている.本稿では,クローン病小腸病変に対するダブルバルーン内視鏡下逆行性造影の手順やコツを解説する.

More than 70% of patients with Crohnʼs disease are likely to develop small bowel lesions and both the monitoring and the control of these lesions are directly linked to the QOL in patients. Therefore, in the management of Crohnʼs disease, it is necessary to evaluate the condition of the entire small bowel with high accuracy, using a simple technique with a low burden to the patient. Although there is no test or marker that meets all of these requirements, double-balloon enteroscopy has been widely used as one of the monitoring tools for small bowel lesions in Crohnʼs disease patients and sometimes for endoscopic dilations. In our departments, retrograde contrast through double-balloon enteroscopy is routinely performed in addition to normal observation of the enteroscopy and could assist in evaluating the deep small bowel lesions beyond the scope. In this article, we introduce the procedure and tips for retrograde contrast through double-balloon enteroscopy in patients with Crohnʼs disease.

世界中で急増している炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease;IBD)は本邦でも同様に増加の一途をたどっており 1),今や潰瘍性大腸炎,クローン病と合わせて30万人にものぼると推測されている.IBDは現在,すでに日常診療で頻繁に遭遇するcommon diseaseであり,なかでもクローン病はその特徴としてその約4分の3の患者が小腸病変を有することが知られている 2).特に腸管径の小さな小腸では大腸に比して腸閉塞をきたしやすいため,いかに早期に診断し,小腸病変に対して過不足なく治療を継続していくか,が非常に重要となってくる.

従ってクローン病小腸病変の診断・治療のためにはモニタリング検査がカギとなってくるが,現在本邦における小腸の画像検査として,小腸X線造影検査,カプセル内視鏡検査,小腸バルーン内視鏡検査,またcross-sectional imagingとしてMRI,CT,腸管超音波検査を用いた評価が行われている.いずれの検査も被爆や前処置など一長一短があり,また設備や人員の充足度に応じて実施が難しい状況も起こりうるため,各医療機関の実状に応じて使い分けられている.当院においては,以前は小腸X線造影検査,CTがその主体であったが,近年ではカプセル内視鏡や腸管超音波検査に加えて,ダブルバルーン内視鏡検査(double balloon enteroscopy;DBE)を用いて小腸病変のモニタリングを行うことが多くなっている 3).DBEのメリットとしては,クローン病小腸病変の多くが生じやすい遠位回腸を詳細に観察できる点にあり,微小な発赤や粘膜障害も再現性をもって把握可能である.また必要時には内視鏡的バルーン拡張術(Endoscopic balloon dilation;EBD)も施行できる 4).一方でDBEのデメリットの1つとして,炎症や手術に伴う癒着が強い場合は強い屈曲が複数個所でき,深部挿入が困難となり,また無理をすれば穿孔のリスクが生じてしまう点にある.このようなデメリットを解消するため,当院ではDBE時に逆行性造影を組み合わせることで,全小腸を網羅的に評価することをルーチンとして行っている.本稿ではDBEを用いた逆行性造影の手順,手技上のpitfall,また具体的な使用例,好適症例について提示する.

1.内視鏡スコープ機種:DBEスコープ(FUJIFILM社)

小腸型,及び小腸大腸型クローン病に対して炎症評価目的に行うDBEでは,偶発的にEBD適応となる狭窄を認めることもある.当院ではその際にはそのままEBDも行えるように鉗子口径がより大きいEN-580T(鉗子口径3.2mm)を用いて小腸検査を行っている.観察用のEN-450P/20,EN-580XP(いずれも鉗子口径2.2mm)でも逆行性造影は施行可能である.Olympus社より発売されているシングルバルーン内視鏡シリーズ(SIF-Q260,SIF-H290S)では先端バルーンがないため今回の方法での逆行性造影は難しい.ただし強い狭窄(例えば糸状など)がある場合には先端バルーンの代わりになるため,造影チューブを用いるだけで多少の逆行性造影は可能である.

2.ガストログラフィン経口・注腸用Ⓡ 100mL(バイエル薬品)

3.小腸内視鏡用造影チューブ PW-1V-1(オリンパスメディカルシステムズ株式会社)

4.内視鏡用炭酸ガス送気装置 GW-100(FUJIFILM社)

逆行性造影 手技手順.

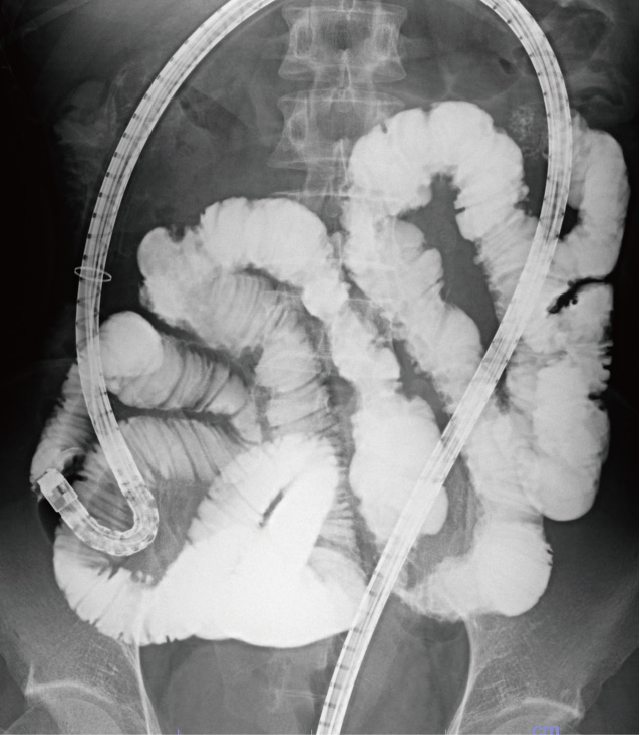

a:造影直前 先端バルーン拡張(矢頭).

b:造影開始直後.

c:造影終了.

まず経肛門的にスコープを挿入し,可能な限り深部小腸まで観察する.この際,当然だがCO2送気を用いる 5).最深部まで到達後,DBEスコープの先端バルーンを拡張後,50%に希釈したガストログラフィンを造影チューブを用いて緩やかに逆行性に造影する(Figure 1-a~c).以上の手順で行っており,手技自体は非常にシンプルである.

この一連の手順は,EBDを行う際に狭窄や狭窄口側の状態(狭窄長や狭窄径,屈曲の程度など)を確認するために通常どの施設でも行っている手技だと思われるが,これを狭窄がない場合でも,あるいは狭窄がある場合は狭窄口側のみではなく,Treitz靭帯付近まで造影剤を逆流させ,全小腸の観察を目指す.通常,Figure 1-cの如く,①骨盤内小腸がまず造影され,その後②左上腹部の小腸が造影され,骨盤内小腸あたりからTreitz靭帯付近の上部空腸まで十分に造影するためには,50%ガストログラフィンは2V,すなわち薄めた状態で合計400mL程度必要である.なお,繰り返し小腸部分切除術を受け短腸傾向のある症例では1Vでも十分であるし,狭窄による腸管内容物の滞留が日常的に起きている症例では狭窄口側の腸管径が拡張していることが多く,その際は2Vでも不足する場合もある.さらに必要時には最後に内視鏡スコープを介してCO2を送気すること(送気ボタンを押すだけ)で,造影剤がさらに逆行し,二重造影を行うことが可能となる.ただしあくまでガストログラフィンを用いた造影であるため,微細な病変の描出が難しいことは理解した上で使用する必要がある.

コツその1)造影前は小腸への送気を限りなくゼロにする!

逆行性造影の最も重要なことは,より苦痛なく,より安全に,深部まで造影剤を逆行させる点にある.そのためには,逆行性造影前に小腸内のairを極力ゼロにすることが何より肝要である.造影剤を注入する前に小腸に空気が存在すると,造影剤先進部が気体に置き換わってしまい,拡張した小腸内を液体で満たすまで逆流しなくなるため(トラップされてしまうため)思うように造影剤を逆流できなくなる(今は施行することは減っているが,大腸X線注腸検査と同様である)し,早期に腹部膨満感や嘔気が出現してしまうためである.CO2送気であってもしばらくは腸管内に気体として留まるため,結腸,そして回腸へスコープを挿入,観察する際に可能な限り小腸を送気しないよう心がける必要がある.

送気を減らす対応策としては,こまめにairの吸引を行うこと,そして,特に視野が悪くなる挿入時のS状結腸や小腸において水浸法で挿入するとよい.さらに,キャストフードⓇ(株式会社トップ)を用いるとフード内を水で満たすことで送気を減らすことができ,また軽度の狭窄であればEBDを行うことなくスムーズに狭窄を突破できる.通常の先端透明フードだと,狭窄を有する症例ではEBDが必要となるが,EBDを行う際,安全性担保のためにも最小限の送気が必要となり,その後の逆行性造影に支障をきたすことがたびたびある.あらかじめ狭窄の存在が分かっている症例では特に使用をお勧めしたい 6).

コツその2)造影の注入速度は急がない!

造影チューブを用いた造影について,ガストログラフィンを注入していく際の注入速度を急ぎすぎないほうがいい.具体的には1.0-1.5mL/秒が目安となる(造影チューブを用いて注入する場合,ガストログラフィンの粘性が高いため,30mLや50mLシリンジでは抵抗が大きく注入が難しいため,実際には20mLシリンジで注入することをお勧めするが,そうなるとどれだけ急いでもこれくらいの注入速度になる).また造影チューブを用いず,直接鉗子口からシリンジを用いて逆行性造影を行うことも当然可能であるが,その場合,バブル状の空気が混入しやすく,きれいに造影されず,充盈法で観察する際の障害となりやすいため,あまりお勧めしない.

コツその3)うまく造影剤が逆行しない場合は無理をしない!

上記のとおり,送気を抑えゆっくりと逆行性造影を行ってみても,うまく造影剤が口側へ進んでいかない症例も時に経験する.早期に患者が腹部膨満感などの苦痛を訴える場合もある.そのような症例では逆行性造影に固執せず,他のモダリティでの評価に切り替えたほうがいい.当院ではDBE時の不快感を軽減するために,ミダゾラム,ぺチジンを併用してconscious sedation下で行っているため,患者からの苦痛の訴えはあまり経験しないが,安全を最優先すべきであり,訴えが続く場合は決して無理はしないことが大事である.

①検査が比較的簡便である

DBE以外には特別な器具を必要とせず,非常に簡便に小腸全体を俯瞰的に観察可能である.病変罹患部位や狭窄の評価が,スコープの入れ換えやスコープ到達を必要とせず可能であり,また小腸長の把握(手術既往がある患者での短腸症候群,腸管不全予防のためには必須であるし,手術既往がない患者であっても炎症を繰り返すことにより腸管が短縮していくことは経験的によくあることであり,必ず把握しておく必要がある)が容易である.また造影による小腸病変の評価が終わったのちは,速やかに造影剤をスコープ吸引できるため,検査後の腹部の張りや嘔気,浸透圧性の下痢などの偶発症を予防・軽減可能である.

②逆行性だからしっかり造影される

順行性造影では時に腸管蠕動により狭窄病変を指摘しづらい可能性があったが,逆行性造影は造影剤を充盈しやすく,狭窄の描出は比較的容易である.また経口/経鼻ルートでの操作と異なり,経肛門的に手技を行うため不快感は少なく,検査中の患者の苦痛を最小限に抑えることができる.

③小腸狭窄病変の手術リスク予測が可能である

われわれは小腸病変を有する連続するクローン病86症例に対してDBE下逆行性造影を行い,特に口側拡張の程度が強い小腸狭窄病変ほど手術に至るリスクが高いことを報告した 7).具体的には正常腸管径の1.6倍程度まで口側腸管が拡張してしまうと,最終的に手術に至るリスクが有意に上昇することが示され,狭窄を造影にて評価することで手術リスクの予測が可能であった.これは拡張した腸管の蠕動低下や食物残渣の停滞により腹部症状やイレウスを繰り返すためと考えられ,検査後の治療介入の参考となると思われる.

2)デメリット①前処置に関するリスクがある

DBE下逆行性造影については特別な前処置は不要であり,通常の大腸内視鏡検査と同様の前処置で施行可能であるが,とはいっても,ポリエチレングリコール製剤を事前に内服する必要がある.特に小腸狭窄を有するクローン病患者では腸管洗浄液内服によるイレウスをきたさないよう十分な配慮が必要である.

②ガストログラフィン使用時の注意点がある

逆行性造影はDBEスコープに負担をかけないようバリウムではなくガストログラフィンを使用するため,微細な小腸粘膜病変の検出は難しい.もっとも充盈像でケルクリング襞の不規則性や片側性硬化像は詳細に描出できるため,腸管変形の有無や粗大病変の評価,病変分布の評価は可能である.また用手圧迫や体位変換などを用いてリアルタイムでの動的評価が追加可能なこと,必要に応じてCO2送気を追加し二重造影できること,病変が好発する回腸末端はそもそも内視鏡的に粘膜面を詳細観察可能であることから,微細な粘膜病変の描出ができないことに対するデメリットはさほど感じない.本邦では小腸病変の精査については小腸X線造影がIBD黎明期からgold standardとして行われており 8),特に経鼻経管法では微細な粘膜病変を描出することが可能である.しかしながら小腸X線造影は被曝や経鼻胃管等を含めて患者に対する肉体的・精神的負担のため気軽に施行しやすいとは言えず,また技術的に熟練を要する手技であるため,当院のように頻回なモニタリング目的での施行が困難な施設も少なくない.

また,われわれの検討ではDBE下逆行性造影に伴う目立った偶発症は認めなかったが 7),ガストログラフィンを多量に小腸内に充満させることで生じる腹部膨満や嘔気,あるいは特に短腸傾向のある患者ではそれに伴う浸透圧性下痢や脱水は常に起きうると考えて,それらを念頭に慎重に検査にあたるべきである.また検査後は,可及的速やかにガストログラフィンをスコープ吸引して上記のようなトラブルの予防に努めるべきである.検査後吸引しきれなかったガストログラフィンが小腸内に残留してしまうことはよく経験する一方で,それらは最終的には腸管蠕動による自然排出に頼らざるを得ないため,症例ごとに以前の空腸病変の精査結果をもとに,病変の分布・局在,クローン病以外のリスクなどを踏まえ,安全を最優先にし,症例に応じて造影量も減量すべきである.全例にTreitz靭帯までの造影を行う必要はない.

③送気による有害事象のリスクがある

小腸内を一定量,ガストログラフィンで満たしたのちに,スコープを介してCO2送気することで,充盈像に続いて二重造影による詳細な粘膜面の描出が可能となる.ただしCO2送気により造影剤の先進部がさらに口側に逆流することが期待でき,つい送気量が増えてしまいがちだが,内視鏡送気中での穿孔や塞栓症の報告がこれまでに散見される 9)~11).これらの報告はいずれもCO2送気ではなく通常の内視鏡送気を行っているため,同列に考えるべきではないかもしれないが,強い炎症や深い潰瘍を有する可能性のある活動期症例での逆行性造影は充盈像を中心に行い,たとえCO2送気であったとしても炎症を持つ腸管の過伸展を避けるため過剰な送気は控えたほうがいい.

全小腸の評価を特に診断早期に行うことはその後の患者の治療方針を決定するために不可欠である.また本検査は希望患者に対しては軽度の鎮静・鎮痛下で行うため,患者への不安感は抑えやすく,また大腸内視鏡と比べてもわずかな負担の追加で施行することが可能である.経鼻胃管に対する忌避感の強い症例でも受け入れられやすい.

【症例1】

25歳男性,小腸大腸型クローン病.前医大腸内視鏡検査でクローン病を疑われ精査目的に当院受診,今回診断目的にDBE施行.回腸末端に多発する深い潰瘍と骨盤内小腸の癒着があり,深部挿入は断念し逆行性造影を行い,広範な小腸病変を確認できた(Figure 2).なお炎症の程度が強かったため,安全面考慮し,二重造影はほとんど行わず終了した.

新規症例―透視画像.

【症例2】

25歳男性,小腸大腸型クローン病.回腸末端の狭窄に対してEBDを行ったことで小腸内にCO2が先行してしまい,その後の逆行性造影はうまく行えなかった(Figure 3-a,b).

新規症例―透視画像.

a:造影前 すでに小腸内に多量のCO2が先行して貯留(矢頭).

b:造影後 造影剤をほとんど逆行できず.

全小腸長,炎症罹患部の分布など,小腸全体を俯瞰的に観察することが可能であるため,切除可能な小腸長,あるいは残すべき小腸長について評価が可能となる.手術,及び術後の治療方針のためには非常に重要な位置を占める検査であり,腸閉塞を発症するなどのやむを得ない状態でない限り,当院では可能な限り手術予定症例では逆行性造影にて術前評価を行うようにしている.

【症例3】

30歳男性,小腸型クローン病.腸閉塞を頻回に繰り返したがいずれも保存的に加療していた.今回,腸閉塞を発症し,やはり保存的に改善したが,手術について本人が同意されたため,術前の小腸病変精査目的にてDBE施行.逆行性造影にて狭窄病変の評価,及び切除範囲に関する術前の十分な検討が可能であった(Figure 4-a,b).

術前評価症例.

a:透視画像…口側拡張を伴う狭窄あり(矢頭).

b:手術標本.

内外瘻,手術に伴う癒着,EBD適応外の狭窄など,何らかの理由で深部挿入が困難な症例においても回腸末端にさえスコープ挿入できれば逆行性造影は施行可能である.

【症例4】

28歳男性,小腸大腸型クローン病.膀胱瘻及び腹腔内膿瘍を認め回盲部切除後,残存小腸病変精査目的にDBE施行.骨盤内小腸の癒着が強く深部挿入困難,逆行性造影を行い,癒着した骨盤内小腸の評価を目的に二重造影を行った(Figure 5-a,b).

深部挿入困難例―透視画像.

a:充盈像.

b:二重造影像(CO2送気).

【症例5】

36歳男性,小腸型クローン病.腹痛精査目的にて近医より紹介,小腸精査目的にてDBE施行.回盲弁に潰瘍病変を認めEBD施行,その他,内視鏡的に大腸及び骨盤内小腸に軽度炎症認めるが,回腸に異常認めず.逆行性造影で最後の最後に上部空腸に糸状狭窄及び口側拡張像を認め,skipした孤在性空腸病変を診断しえた(Figure 6-a,b).

深部挿入困難例―透視画像.

a:二重造影像(CO2送気).

b:病変拡大像(矢頭).

ストマ症例ではDBEスコープによる深部挿入が難しいことも多く,その場合は初めから造影ありきで深部小腸の観察を行うことも少なくない.大腸ストマであれば通常通りEN-580Tとオーバーチューブ(TS-1314B)を用いて検査を開始するが,小腸ストマではストマ径が細い場合が多く,挿入部外径 13.2mmのオーバーチューブを挿入するとストマを損傷する恐れがある.症例によってはオーバーチューブを使用せず先端バルーンのみ装着して検査を開始し,早々に逆行性造影での評価に切り替える場合もある.

【症例6】

40歳女性,小腸大腸型クローン病.大腸全摘後,回腸ストマ造設後.残存直腸病変マイルズ手術前の小腸病変精査目的にてDBE施行.癒着のためほとんどスコープは挿入できず,早々に逆行性造影に切り替えて小腸を網羅的に評価した(Figure 7).

小腸ストマ症例―透視画像.

クローン病症例に対するDBEを用いた逆行性造影についてまとめた.日常診療で行っているDBEにわずかな手間を追加するだけで小腸病変について得られる情報が増えるため,ぜひ一度お試しいただきたい.明日からのクローン病診療の一助になれば幸いである.

本論文内容に関連する著者の利益相反:平岡佐規子(田辺三菱株式会社,ヤンセンファーマ株式会社,アッヴィ合同会社,武田薬品工業株式会社)