要旨

症例は84歳,女性.発熱,上腹部痛,嘔吐を主訴に来院した.他院にて腹腔鏡下胆嚢摘出術および術後胆管狭窄に対する胆管空腸吻合術の既往があり,Roux-en-Y再建胆管空腸吻合部狭窄に伴う急性胆管炎の診断で入院した.絶食・補液・抗菌薬による保存的加療の後に,小腸内視鏡を用いたERCPを施行した.小腸内に膜様狭窄が多発しており,消化管拡張用バルーンカテーテルを用いて小腸狭窄部を拡張しながらスコープを進め,胆管空腸吻合部に到達した.吻合部は瘢痕狭窄を認め胆道拡張用バルーンで拡張した.その後は胆管炎の再発なく経過している.Roux-en-Y再建胆管空腸吻合部狭窄と非ステロイド性抗炎症薬(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs:以下NSAIDs)に起因した小腸の膜様狭窄を合併する症例に対し,小腸内視鏡を用いて内視鏡治療を行った.

Ⅰ 緒 言

近年バルーン小腸内視鏡の登場により,消化管再建を伴う胆管空腸吻合術後例においても内視鏡胆道ドレナージ術が可能となっている

1)~3).しかし小腸狭窄などにより内視鏡挿入に難渋する症例に遭遇することがある.今回胆管炎を生じたRoux-en-Y再建胆管空腸吻合部狭窄と非ステロイド性抗炎症薬(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs:以下NSAIDs)に起因した小腸の膜様狭窄を合併する症例に対し,バルーン小腸内視鏡を用いて小腸バルーン拡張術を行い,胆管空腸吻合部のバルーン拡張術を一期的に行った1例を経験したので文献的考察を加えて報告する.

Ⅱ 症 例

症例:84歳,女性.

主訴:発熱,上腹部痛,嘔吐.

既往歴:高血圧.緑内障(全盲).70歳代 腰痛症でNSAIDs内服開始.71歳 胆石症,急性胆嚢炎,腹腔鏡下胆嚢摘出術.76歳 術後胆管狭窄,胆管炎,胆管空腸吻合術.その後も他院にて胆管炎で数回の入院歴あり.76歳 腹壁瘢痕ヘルニア修復術.83歳 左大腿骨頸部骨折.その他,過去に貧血や消化管出血などでの入院精査歴はなかった.

服薬歴:ウルソデオキシコール酸,ロキソプロフェン,フロセミド,アムロジピン.

アレルギー歴:なし.

生活歴:施設入所中,日常生活動作(Activities of Daily Living:以下ADL)はほぼ寝たきり.

現病歴:起床時に嘔吐があり,その後39℃台の発熱と心窩部痛が出現したため,当院を救急受診した.

来院時現症:身長150cm,体重46.2kg,BMI 20.5kg/m2,体温39.6℃,血圧114/41mmHg,脈拍102/分,呼吸数22回/分,SpO2 96%(Room air).腹部は平坦かつ軟,心窩部に軽度の圧痛を認めた.

入院時臨床検査成績:CRP 7.1mg/dLと炎症反応の上昇,ALP 1,449U/l,γ-GTP 393U/lと胆道系酵素の上昇があり,プロカルシトニン 26.66ng/mLと高値を呈していた.

腹部ダイナミックCT検査:早期相で肝左葉や右葉後区域にまだらな造影効果域を認めたため,胆管炎を合併していると考えた.肝内胆管内に拡張像はなく,胆管気腫像を認めた.

以上の検査所見から胆管空腸吻合部狭窄に伴う急性胆管炎中等症と考え緊急入院とし,絶食,補液,抗菌薬,ヒト免疫グロブリン製剤による治療を開始した.胆管炎を繰り返しており胆管空腸吻合部狭窄に対する拡張術が必要と考えた.高齢でほぼ寝たきりのADLであったことより,腹部超音波で肝内胆管の有意な拡張(5mm≦)を認めれば経皮経肝胆道ドレナージ(percutaneous biliary drainage:以下PTBD)を優先して行うことを検討したが,腹部超音波では拡張胆管像はなく,胆管気腫像を呈しており,PTBDは困難であると判断した.前医にて胆管空腸吻合術に対する情報を照会したところ,Roux-en-Y再建胆管空腸吻合術後であることが判明した.そのため,第9病日にショートタイプシングルバルーン小腸内視鏡(SIF-H290S:オリンパス社)を用いて内視鏡治療を試みた.

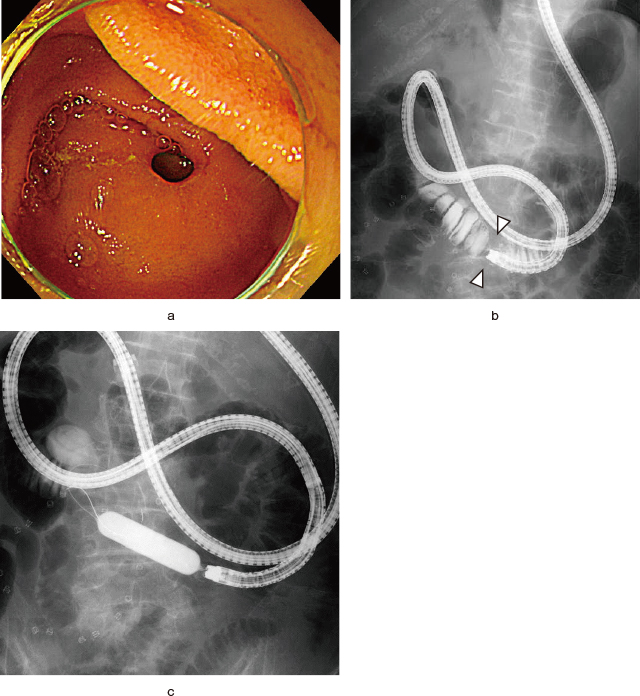

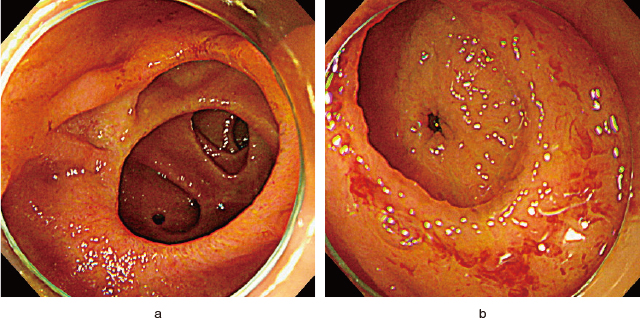

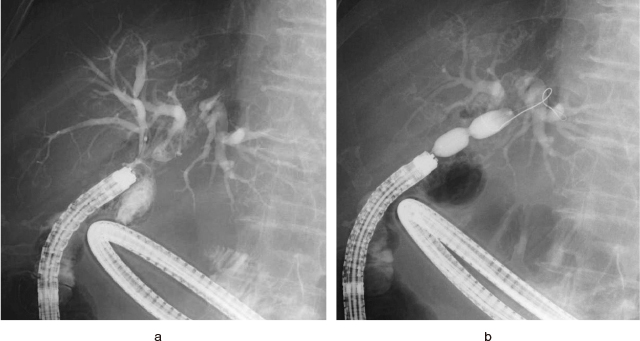

経過:SIF-H290Sを挿入しTreitz靭帯を超えてスコープを進めていくと,Y脚より手前の空腸に膜様狭窄を認めた(Figure 1-a).狭窄部周囲に潰瘍や腫瘍性変化を認めず,アミドトリゾ酸造影を行うと造影剤は肛門側へ良好な流出を認めた(Figure 1-b).狭窄長が短く狭窄の肛門側の腸管に屈曲がないことが確認できたため,狭窄部に対してバルーン拡張術を行うこととした.造影用カニューレ(PR-104Q-1カテーテル:オリンパス社)を用いて狭窄の肛門側へガイドワイヤー(VisiGlide2TM:オリンパス社)を留置した後,上部消化管拡張用バルーンカテーテル(CRETM PRO GI Wireguided18-20mm:ボストン・サイエンティフィック社)を用いて狭窄部を拡張した(Figure 1-c).狭窄部を拡張してスコープを進め,Y脚との側々吻合部に到達した(Figure 2-a).Y脚吻合部から輸入脚へ進めると,再び膜様狭窄を認め(Figure 2-b),狭窄部に対して再度バルーン拡張術を行った.その後4カ所の小腸膜様狭窄に対して同手技を繰り返し行いながら盲端に到達した.挿入開始後1時間19分で瘢痕狭窄を伴う胆管空腸吻合部が確認できた(Figure 3-a,b).胆管造影を行うと胆管結石による透亮像は認めなかった(Figure 4-a).吻合部が瘢痕様狭窄を呈しており,胆管空腸吻合部拡張を行うこととした.胆管径は9mmであり,胆道拡張用カテーテルは10-12mm径(REN:カネカ社)を選択した.バルーンのnotchが消失しない状態で4atmまで拡張させ,吻合部拡張を行い終了とした(Figure 4-b).

小腸狭窄部の生検を施行したが,組織学的には非特異的な炎症所見を認めるのみであった.術後経過は良好であり自宅退院となり,約8カ月観察しているが胆管炎の再燃なく経過している.

Ⅲ 考 察

胆管空腸吻合部狭窄に対する治療法としては,空腸瘻を用いたアプローチ法

4),経皮経肝胆道鏡を用いた拡張術

5),胆管空腸再吻合などの再手術

6)が行われている.

Aabakkenら

1)がRoux−en−Y再建腸管に対するダブルバルーン小腸内視鏡(double-balloon enteroscopy;以下DBE)を用いた内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP)を報告して以来,近年では術後再建腸管に対するDBEを用いたERCP

2)やシングルバルーン小腸内視鏡を用いたERCP

3)が多数報告されている.

良性胆管空腸吻合部狭窄に対しては,バルーン拡張術が第一選択となる.吻合部狭窄に対する内視鏡治療のストラテジーとして木暮らは,a)吻合部直上の胆管径に応じてバルーン径を選択し,最大拡張圧(8-12atm)までゆっくり加圧しnotchが消失したところで1分間維持する,b)バルーン拡張でnotchが消失して吻合部の十分な開口が得られればバルーン拡張のみで終了する,c)バルーンのnotchが消失しなければplastic stent(PS)を留置し3~4カ月毎にバルーン拡張とPS交換を繰り返し,6~12カ月でPS抜去を図る,と述べている

7).しかし,胆管空腸吻合部狭窄に対するバルーン拡張術は穿孔なども危惧され,デバイス選択が難しい場合がある.当施設では2013年からショートタイプシングルバルーン小腸内視鏡下ERCPを行っている.当初はバルーンのnotchが消失するまでバルーン拡張を行っていたが,導入早期の時点で胆管空腸吻合部のバルーン拡張の際に穿孔を生じた症例を1例経験した.以後,穿孔予防に対する工夫として,吻合部直上の胆管径よりも1サイズ大きなバルーンを選択し,notchが消失しない状態での低圧拡張を行っている.2017年6月より低圧拡張を導入後,当院において2020年8月までに18症例の胆管空腸吻合部狭窄に対して低圧バルーン拡張術を施行しているが,バルーン拡張術に伴う穿孔を認めていない.

またPS留置に関しては反復する内視鏡治療により長期治療となるため,症例に応じて慎重に検討している.本症例は,高齢かつほぼ寝たきりのADLであり,ステント交換や抜去の際に内視鏡治療を繰り返す侵襲も考慮し,狭窄部の拡張が十分にできたと考えてステント留置術は行わずに治療終了とした.

小腸狭窄をきたす原因としては,腸結核,Crohn病,NSAIDs起因性小腸狭窄,虚血性小腸炎などの炎症性疾患に由来するものと,原発性小腸癌や悪性リンパ腫,消化管間質腫瘍(gastrointestinal stromal tumor:以下GIST)など腫瘍性疾患に由来するものがあげられる

8).NSAIDsに起因した小腸狭窄はdiaphragm diseaseと呼ばれ,薄い膜様の狭窄で形成されており,介在粘膜は小潰瘍や限局性の出血を伴うこともあるが大部分は正常粘膜である

9).本例においては,狭窄部に腫瘍性変化を認めず,介在粘膜は正常で特徴的な膜様狭窄の所見が多発していたこと,NSAIDsの内服歴があったことから,NSAIDs起因性小腸狭窄と考えた.NSAIDsに起因した小腸の膜様狭窄部の組織像は,粘膜下層の高度の線維化,粘膜筋板の肥厚を伴い,粘膜が吊り上げられたような形態を示し,固有筋層は保たれている

9).そのため内視鏡的バルーン拡張術での腸管穿孔のリスクが低く,バルーン拡張術の良い適応である

10).TsuboiらはCrohn病による小腸狭窄と,非Crohn病の良性小腸狭窄との比較で内視鏡的バルーン拡張術の有効性と合併症に差はなかったと報告している

11).小腸狭窄拡張の際には,ピンホール状の狭窄の場合は12-15 mm,管腔の1/2~1/3程度の狭窄の場合は15-18mm,スコープがかろうじて通過しない程度の狭窄の場合は18-20mmのバルーンを選択する.透視下でnotchを確認しながら,notchが消失するまで拡張する.拡張圧は3-8atm程度,1-2分程度で行うのが推奨されている

12).本例においても,多発する小腸膜様狭窄に対してバルーン拡張術を行うことで,スコープを胆管空腸吻合部まで進めることができた.

上記,「小腸内視鏡」,「多発小腸狭窄」,「胆管空腸吻合部狭窄」をキーワードにして医学中央雑誌を1983年~2020年まで,「balloon assisted enteroscopy,choledochojejunostomy,hepaticojejunostomy,multiple small intestinal strictures」をキーワードにしてPubMedを2007年から2020年まで検索しえた限り,自験例のように小腸膜様狭窄と胆管空腸吻合部狭窄を同時に有する症例報告はなく,稀な症例と考えられた.胆管空腸吻合部狭窄に対し内視鏡的なアプローチを行う際,小腸狭窄を有する際には適宜適切な内視鏡処置を行う必要があると考えられる.

Ⅳ 結 語

本症例は胆管炎を生じたRoux-en-Y再建胆管空腸吻合部狭窄とNSAIDsに起因した小腸の膜様狭窄を合併した稀な症例であった.小腸内視鏡下の一期的なバルーン拡張術が奏効したため報告した.

文 献

- 1. Aabakken L, Bretthauer M, Line PD. Double-balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with a Roux-en-Y anastomosis. Endoscopy 2007; 39:1068-71.

- 2. Shimatani M, Hatanaka H, Kogure H et al. Diagnostic and Therapeutic Endoscopic Retrograde Cholangiography Using a Short-Type Double-Balloon Endoscope in Patients With Altered Gastrointestinal Anatomy:A Multicenter Prospective Study in Japan. Am J Gastroenterol 2016; 11:1750-8.

- 3. Yamauchi H, Kida M, Okuwaki K et al. Short-type single balloon enteroscope for endoscopic retrograde cholangiopancreatography with altered gastrointestinal anatomy. World J Gastroenterol 2013; 19:1728-35.

- 4. 三澤 俊一, 鬼頭 秀樹.空腸瘻より経鼻内視鏡を用いて採石した肝内結石の1例.日臨外会誌 2009;70:1471-5.

- 5. 中村 雄太, 乾 和郎, 芳野 純治ほか.良性胆道狭窄に対する経皮経肝ルートによる治療戦略と長期予後.胆と膵 2003;24:491-5.

- 6. 小山 善久, 星野 正美, 井上 典夫ほか.術後胆管狭窄症5例の検討.日臨外医会誌 1991;52:2984-9.

- 7. 木暮 宏史, 高原 楠昊, 中井 陽介.胆管空腸吻合術後例における内視鏡的胆道ドレナージ.胆道 2018;32:707-14.

- 8. 岸 昌廣, 平井 郁仁, 矢野 豊ほか.狭窄を来す小腸疾患の診断 内視鏡診断の立場から.胃と腸 2016;51:1676-82.

- 9. Bjarnason I, Pricw AB, Zanelli G et al. Clinicopathological features of nonsteroidal antiinflammatory drug-induced small intestinal stricture. Gastroenterology 1988; 94 :1070-4.

- 10. Hayashi Y, Yamamoto H, Taguchi H et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced small-bowel lesions identified by double-balloon endoscopy: endoscopic features of the lesions and endoscopic treatments for diaphragm disease. J Gastroenterol 2009; 44:57-63.

- 11. Tsuboi A, Oka S, Tanaka S et al. Experience with Balloon Dilatation in Crohnʼs and Non-Crohnʼs Benign Small-Bowel Strictures:Is There a Difference? Gastroenterol Res Pract Publication Date:6 May 2019;DOI:10.1155/2019/1262595.

- 12. 髙田 康道, 岸 昌廣, 二宮 風夫ほか.小腸狭窄に対する内視鏡的拡張術.消化器内視鏡 2017;29:498-501.