要旨

症例は63歳の男性.十二指腸下行部に15mm大の側面に陥凹を伴う粘膜下腫瘍様病変で,陥凹面に大小不同の絨毛様構造を認め,管状腺腫もしくは高分化型腺癌が疑われた.超音波内視鏡検査では,腫瘍内部に無エコー域を認めた.早期十二指腸癌も否定できず,EMRを施行した.病理組織検査では,側面の陥凹面は管状腺腫と診断した.また,十二指腸内腔側と嚢胞内腔側は粘膜筋板を共有しており,腺腫を合併した十二指腸重複症が疑われたが,十二指腸腔内憩室(Intraluminal duodenal diverticulum:IDD)との鑑別が困難であった.両疾患は,稀ではあるものの十二指腸腫瘍性病変の鑑別の一つとして考慮すべき疾患と考えられた.

Ⅰ 緒 言

十二指腸の非乳頭部に位置する隆起性病変は上皮性腫瘍,非上皮性腫瘍(粘膜下腫瘍)と腫瘍様病変に分類され,腫瘍様病変は,上皮性腫瘍様から粘膜下腫瘍様まで多彩な形態を呈する

1).

その中でも,十二指腸重複症は,すべての消化管重複症のうち4.7%ないし7%

2)~4)とされており,その有病率は約十万分の一と稀な疾患である

5).本症は,新生児期から小児期に閉塞症状として発症することが多く,成人例での報告は更に稀である

6).同疾患との鑑別が問題となる疾患として,十二指腸腔内憩室(Intraluminal duodenal diverticulum:IDD)が挙げられ,十二指腸内腔に突出する囊状の膜様構造を呈する憩室であり,稀な先天性奇形である

7),8).

今回われわれは,十二指腸重複症と十二指腸腔内憩室の鑑別が困難であった腺腫を合併した十二指腸隆起性病変の1例を経験したため,報告する.

Ⅱ 症 例

患者:63歳,男性.

主訴:貧血.

既往歴:特記事項なし.

家族歴:特記事項なし.

生活歴:飲酒 焼酎1.5合/日×43年,喫煙15本/日×43年,アレルギーなし.

現病歴:元来健康であったが,20XX年2月,近医で鉄欠乏性貧血の精査目的に上部消化管内視鏡検査を施行された.同検査で明らかな出血源は認めなかったが,十二指腸下行部に15mm大の頂部に浅い陥凹を有する有茎性病変を認めた.頂部の陥凹面より生検を施行され,高分化型腺癌を否定できない所見であった.更なる精査加療目的に4月当科へ紹介され受診した.

入院時現症:身長168.1cm,体重56.5kg,BMI 20.0,血圧108/83mmHg,脈拍78/min,整,体温36.7℃,意識清明,眼瞼結膜貧血なし,腹部:平坦,軟,腸蠕動音聴取良好,腹部血管雑音なし,上腹部に軽度圧痛あり.

入院時検査所見:明らかな貧血は認めず,生化学及び凝固系に異常所見は認めなかった.腫瘍マーカーについて,CEA 4.4ng/ml,CA19-9 4.0U/mlと基準内であった.

造影CT所見:十二指腸に明らかな腫瘍性病変は指摘できなかった.

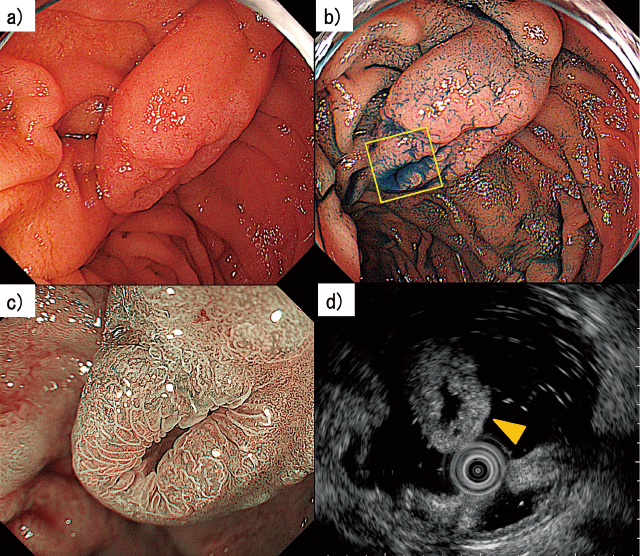

内視鏡検査所見:十二指腸下行部のVater乳頭よりやや口側で,前壁側に15mm大の側面に陥凹を有する有茎性病変として描出された.基部は,正常粘膜で覆われ,粘膜下腫瘍様の変化を呈していた.陥凹面には開口部と思われる陥入部を有していた(Figure 1-a).インジゴカルミン散布後観察では,陥凹面の境界が明瞭に描出された(Figure 1-b).鉗子での接触では,軟らかく可動性良好であった.狭帯域光観察(Narrow Band Imaging:以下NBI)では,陥凹部は褐色調に描出された.陥凹面に大小不同の絨毛様構造を認め,一部表面構造は不明瞭化しておりNetwork様の微小血管構造を認め,管状腺腫もしくは高分化型腺癌が疑われた.陥入部の絨毛様構造は保たれており,非腫瘍と考えられた(Figure 1-c).

超音波内視鏡(以下EUS)所見:20MHzの細径プローブ超音波画像による観察では,病変内部には無エコーの囊胞様構造を認めた(Figure 1-d).10MHzのラジアル型EUS専用機による観察では,胆管や膵臓とは離れており,副乳頭は否定的であった.

以上より,粘膜下腫瘍様の形態を呈しているブルンネル腺由来の早期十二指腸癌を疑った.可動性があり軟らかい病変であり,粘膜内に限局する病変と考え,内視鏡的粘膜切除術(EMR)を行う方針とした.内視鏡下に生理食塩水を局注し,EMRを施行した.切除後に内視鏡観察を行い,腫瘍残存を認めず,切除部をクリップで縫縮し処置終了した.

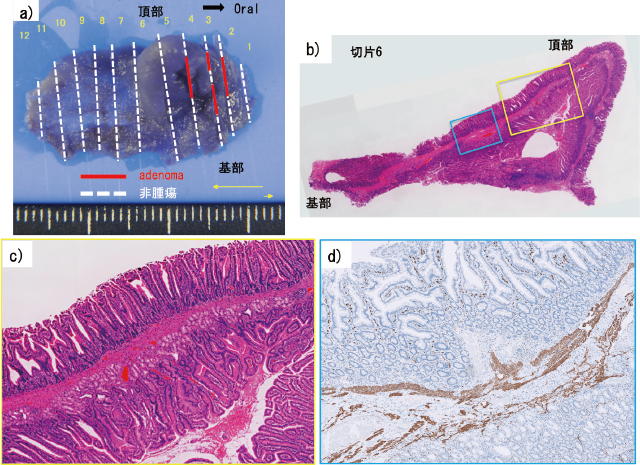

切除標本所見:28×18mm大の切除標本には,15×15mm大の隆起性病変を認め,隆起部の中央は軽度陥凹していた.12分割を行い,切片3-5に腺腫を認め,腫瘍の広がりは陥凹部に一致し,約10×6mmであったが,陥凹内部の陥入部については非腫瘍であった(Figure 2-a).

病理組織所見:隆起部では,内部に囊胞性病変を認め,十二指腸内腔側及び囊胞内腔側に十二指腸上皮粘膜やBrunner腺が認められた.十二指腸内腔側と囊胞内腔側の粘膜は粘膜筋板を共有していた(Figure 2-b,c).また,desmin免疫染色にて共有する粘膜筋板が確認可能であった(Figure 2-d).十二指腸内腔側では,陥凹内の粘膜表層において長円形から類円形に腫大した核を有する腫瘍細胞が腺管状に増殖していた.また,陥凹内の陥入部には囊胞内腔との交通を認めた(Figure 3-a).陥凹内の腫瘍細胞について,軽度の核腫大は見られたが,高度の核異型や構造異型は認めなかった(Figure 3-b).p53免疫染色では弱~中等度の陽性像が腫瘍細胞に散在性に認められ,MIB-1(Ki-67)免疫染色では陰窩中層〜表層に陽性細胞を認め,腺腫と判断した.腺腫の粘液形質について,CD10は腫瘍腺管の刷子縁に陽性,MUC2は腫瘍腺管内の杯細胞に陽性,MUC5AC及びMUC6は陰性であり,腸型であった.尚,陥入部及び囊胞内腔には腺腫成分は認めなかった.

Ⅲ 考 察

本症例について,腺腫を合併した十二指腸粘膜下腫瘍様隆起性病変であり,内視鏡所見及び病理組織学的所見から十二指腸重複症とIDDとの鑑別が問題となった.

消化管重複症は,Ladd and Grossら

2)により1940年に定義され,1)一層または数層の平滑筋に包まれていること,2)内面が消化管上皮で覆われていること,3)本来の消化管に隣接し,それと筋層を共有していることとされている.発生については,腸管再開通阻害説

9),脊索分離障害説

10),部分双胎説

11),腸管憩室説

12)などの諸説があるが,重複した消化管の部位によって発生の機序も異なっており,一元的に説明しうる説はない

13).いずれにせよ,先天性疾患であり小児,特に新生児,乳児での報告が多い

14).重複消化管の腫大による腹痛や腸閉塞,内圧亢進に基づく血行動態の障害による腸管の潰瘍や穿孔を起こすことがあり,本邦例のまとめでは,嘔吐39%,腹痛39%,腹部腫瘤22%,吐血が11%に見られている

15).肉眼型に関しては球状のものは上部消化管に多く,管状のものは小腸や大腸に多いとされており

16),通常十二指腸に発生するのは球状のものである.発生部位では十二指腸上水平脚,下行部に多いと言われている

15).本疾患の内視鏡所見の特徴として,腫瘤の表面の性状が周囲の正常粘膜と同様で,かつbridging foldを有するなど粘膜下腫瘍様所見が挙げられる.更にその腫瘍が囊胞状のものであることを確かめることができれば本疾患を診断する上で有力な根拠

15)となる.

自験例において,病理組織所見にて,十二指腸内腔側と囊胞内腔側の粘膜は粘膜筋板を共有しており,更に交通を認めることから管状の十二指腸重複症に矛盾しない所見であった.また,内視鏡上も粘膜下腫瘍様であり,鉗子での触診で軟らかく,超音波内視鏡検査では囊胞成分を確認できた(Figure 1-d).

一方,IDDについて,1885年にSilcock

7)が剖検例を初めて報告し,1949年にKinzer

8)がIDDと命名した病態である.本邦では,1970年に木原ら

17)により初めて報告されており,小山ら

18)は,1964年から2019年の期間で36例の報告があったと述べている.多くは十二指腸下行部に存在し憩室壁の内側・外側ともに正常の粘膜を持つが固有筋層は欠く.食物の憩室内貯留による十二指腸内圧の上昇と口側腸管の拡張が原因とされている

19).IDDの成因に関しては,胎生期より遺残した不完全十二指腸隔膜が腸蠕動や食物などの圧力により肛門側に伸展され囊状に変化したとされる不完全十二指腸隔膜説が有力とされている

20),21).

自験例において,囊胞部分を憩室と捉えると,内側・外側で正常の粘膜を持つが固有筋層が欠損しており,病理学的にIDDの可能性も否定できないと考えた.内視鏡像についても,有茎性ポリープ様の像を呈する症例もあり,矛盾しない所見であった.

十二指腸重複症とIDDの鑑別診断には十二指腸造影が最も有用である

22).十二指腸重複症は粘膜下腫瘍の形態をとるが,IDDは十二指腸内腔の袋状・西洋梨状陰影とその周囲に薄い透亮帯を認めることで確定診断される

23).自験例では同検査を行わなかったが,病変サイズが小さく,同検査を施行して両者の鑑別は困難であった可能性もある.

以上の通り,自験例では十二指腸重複症とIDDのいずれの特徴も有しており,両疾患を鑑別するのは困難であった.また,十二指腸内腔と部分的に交通を有する囊胞性の重複腸管は,しばしば先天性憩室と呼ばれることもあり

24),両疾患の区別が難しい場合がある.

われわれが術前診断として挙げたBrunner腺由来の十二指腸癌については,粘膜下腫瘍様の形態を呈する症例が42.3%と多く,また頂部には潰瘍,陥凹,びらん,腺管開口部などの変化が全例に認められ

25),十二指腸重複症と非常に類似した形態を呈する.術前診断において同疾患との鑑別は困難であったが,病理学的に,Brunner腺と腺腫成分との連続性は認めず,Brunner腺に発現を認めるMUC5AC及びMUC6は陰性であり,Brunner腺腫の可能性についても否定的であると考えた.

消化管重複症の治療については,重複腸管自体がmalignant potentialを有するという意見もあり

26),悪性腫瘍の合併のリスクから外科的治療が原則とされている

27)~29).一方,鈴木らの報告

6)では,大多数の症例は外科的切除がなされているが,自験例のように内視鏡的切除術を施行された報告もあり,重複十二指腸の付着部径が小さければ内視鏡的ポリープ切除術の適応も考慮すべきであると述べている.

IDDの治療について,憩室切除が第一選択で,以前より外科的憩室切除が行われてきたが,本邦では1979年らのHajiroら

30)の報告以来,内視鏡切除例の報告も散見される.内視鏡的切除術は外科的切除術に比べて低侵襲であり,小山ら

18)の報告では,内視鏡的切除例は外科的切除例と比較し,十二指腸乳頭部と離れており,よりサイズが小さい傾向にあった.

自験例では,術前に十二指腸重複症やIDDを鑑別に挙げることができなかったものの,EMRでの内視鏡的切除に至った.有茎性の非乳頭部腫瘍であり,サイズも小さく,内視鏡的切除の良い適応であったと考える.

Ⅳ 結 語

今回,十二指腸重複症と十二指腸腔内憩室の鑑別が困難であった腺腫を合併した十二指腸隆起性病変の1例を経験した.両疾患は,稀ではあるものの十二指腸腫瘍性病変の鑑別の一つとして考慮すべき疾患と考えられた.

文 献

- 1. 平田 敬, 蔵原 晃一, 大城 由美ほか.今月の主題 知っておきたい十二指腸病変 十二指腸非乳頭部隆起性病変─腫瘍様病変.胃と腸 2018;53:1596-606.

- 2. Ladd WE, Gross RE. Surgical treatment of duplications of the alimentary tract. Enterogenous cysts, enteric cysts, or ileum duplex. Surg Gynecol Obstet 1940; 70:295-307.

- 3. 奥田 庚三, 下野 道弘, 小林 顕彦ほか.重複十二指腸の一症例と本邦消化管重複症の文献的考察.京都府医大誌 1975;84:179-87.

- 4. Dohn K, Povlsen O. Enterocystomas;a report of six cases. Acta Chir Scand 1951; 102:21-35.

- 5. Potter EL. Causes of fetal infant death. Edited by Potter EL. Pathology of the fetus and the newborn. The Year Book Publishers, Chicago, 1952;54-7.

- 6. 鈴木 一弘, 芦田 潔, 田中 雅也ほか.内視鏡的ポリープ切除術を行った重複十二指腸の1例.Gastroenterol Endosc 1993;35:1350-6.

- 7. Silcock AQ. Epithelioma of the ascending colon: Enterocolitis;congenital duodenal septum with internal diverticulum. Tr Path Soc London 1885; 36:207.

- 8. Kinzer RE. Intraluminal diverticulum and other lesions producing intermittent duodenal obstruction or stasis. Am J Roentgenol Radium Ther 1949; 11:212-8.

- 9. Bremer JL. Diverticula and duplication of the intestinal tract. Arch Pathol 1944; 38:132-8.

- 10. Veeneklaas GM. Pathogenesis of intrathoratic gastrogenic cysts. AMA Am J Dis Child 1952; 83:500-7.

- 11. Ravitch MM. Hind gut duplication:doubling of colon and genital urinary tracts. Ann Surg 1953; 137:588-601.

- 12. Lewis FT, Thyng FW. The regular occurrence of intestinal diverticuli in embryos of the pig, rabbit and man. Am J Anat 1907; 7:505.

- 13. 吉沢 康男, 和田 信昭.消化管重複症(腸管重複症).臨消内科 1990;5:639-47.

- 14. 長嶺 信夫, 宮城 靖, 遠藤 巌ほか.消化管重複症─症例報告ならびに本邦文献報告180例の統計的観察.外科診療 1977;19:466-71.

- 15. 今井 希一, 北守 茂, 柴田 好ほか.十二指腸重複症の1例─その内視鏡的所見を中心に─.Gastroenterol Endosc 1982;24:1109-17.

- 16. Anderson MC, Silberman WW, Shields TW. Duplications of the alimentary tract in the adult. Arch Surg 1962; 85:110-24.

- 17. 木原 彊, 小林 良一, 森田 稔ほか.Intraluminal duodenal diverticulumの1症例.胃と腸 1970;5:685-91.

- 18. 小山 虹輝, 森 泰寿, 大塚 隆生ほか.十二指腸内憩室に対して外科的切除を行った1例.日本消化器外科学会雑誌 2021;54:184-92.

- 19. 能登 正浩, 二宮 致, 佐々木 省三ほか.内視鏡的切除術が有効であったIntraluminal Duodenal Diverticulumの1例.Gastroenterol Endosc 2003;45:261-6.

- 20. Nance FC. Intraluminal duodenal diverticulum. Surg Gynic Obstet 1967; 125:613-8.

- 21. Wenz W. Intraduodenale Divertikel. Fortschr Med 1963; 81:275-9.

- 22. 竹田 欽一, 後藤 秀美, 廣岡 芳樹ほか.十二指腸憩室(2)管内型.臨牀消化器内科 2000;15;1213-6.

- 23. 入口 陽介, 今村 和広.【消化管症候群(第3版)─その他の消化管疾患を含めて─】十二指腸 十二指腸憩室・穿孔(解説/特集).日本臨床(0047-1852)別冊消化管症候群I 2019;366-8.

- 24. Noffsinger A, Fenoglio-Preiser C, Maru D et al. Gastrointestinal Diseases(Atlas of Nontumor Pathology). Amer Registry of Pathology 2008.

- 25. 長屋 匡信, 伊藤 哲也, 原 悦雄ほか.内視鏡的に切除し得た十二指腸Brunner腺癌の1例.Gastroenterol Endosc 2014;56:2163-70.

- 26. 竹内 謙二, 浦田 久志, 坪内 優宣ほか.胸腔内穿孔にて発症した十二指腸重複腸管癌の1例.日臨外会誌 2006;67:2079-82.

- 27. 井口 直己, 三木 康彰, 中山 富雄ほか.十二指腸重複症の1例.日生病院医学雑誌 1991;19:101-4.

- 28. Yamauchi Y, Hoshino S, Yamashita Y et al. Successful resection of an infected duodenal duplication cyst after percutaneous cyst drainage:report of a case. Surg Today 2005; 35:586-9.

- 29. 田中 夏美, 檜垣 淳, 山東 勤弥ほか.腹腔内嚢胞性病変にて経過観察中に急性腹症を呈した十二指腸重複症の1例.日本小児外科学会雑誌 2005;41:200-5.

- 30. Hajiro K, Yamamoto H, Matsui H et al. Endoscopic diagnosis and excision of intraluminal duodenal diverticulum. Gastrointest Endosc 1979; 25:151-4.