2012 Volume 29 Issue 1 Pages 71-75

2012 Volume 29 Issue 1 Pages 71-75

症例は67歳,女性。頸部腫瘤と胸部異常陰影の精査のために当科に紹介となった。頸部超音波検査および頸部CT検査で,30mm大の頸部腫瘤を右内頸静脈の背面に認め,穿刺細胞診にて悪性(乳頭癌)と診断された。しかし甲状腺には明らかな異常病変を認めなかった。また患者は来院時より右の眼瞼下垂と瞼裂狭小を認めていた。甲状腺オカルト癌および頸部リンパ節転移と診断し甲状腺全摘出術と頸部リンパ節郭清術を施行した。頸部腫瘤は内頸静脈と右椎骨前筋群に浸潤を認め,さらに右迷走神経と右交感神経幹への浸潤も認めた。迷走神経は温存できたが,内頸静脈および交感神経幹は合併切除を余儀なくされた。術前に交感神経鎖浸潤を来たしHorner症候群を呈した興味あるまれな症例を経験したので報告した。

甲状腺手術におけるHorner症候群は,術中の交感神経鎖損傷の際に出現することは周知されている。しかしリンパ節転移の交感神経への節外浸潤や圧排にてHorner症候群を来たすことは非常にまれである。今回は,転移リンパ節の交感神経鎖への節外浸潤にて術前よりHorner症候群を呈した甲状腺オカルト癌を経験したので報告する。

患 者:67歳,女性。

主 訴:頸部腫瘤。

既往歴:特記事項なし。

現病歴:慢性の咳嗽の精査のために近医で施行された胸部CT検査にて,右頸部の腫瘤と右肺下葉の異常陰影を指摘され精査加療目的で当科に紹介入院となった。

身体所見:149cm,39kg。結膜に貧血・黄疸を認めなかった。また右の眼瞼下垂と瞼裂狭小を認めた (図1) 。さらに問診にて右顔面の発汗低下を認めていた。甲状腺は弾性・軟で明らかな結節を触知しなかったが,右鎖骨上胸鎖乳突筋背側に硬く可動性の乏しいリンパ節を触知した。胸腹部の聴診・触診で明らかな異常所見を認めなかった。また嗄声や嚥下障害も認めなかった。

術前より右の眼瞼下垂と瞼裂狭小を認めた。

入院時検査所見:血算,生化学検査にて明らかな異常所見は認めなかった。TSH 0.87 μIU/ml(正常値:0.35-4.94 μIU/ml),FT3 3.11 pg/ml(正常値:1.71-3.71 pg/ml),FT4 1.39 ng/dl(正常値:0.70-1.48 ng/ml)と甲状腺機能も正常範囲内であったが,サイログロブリン87.3 ng/ml(正常値:32.7 ng/ml以下)と若干高値であった。

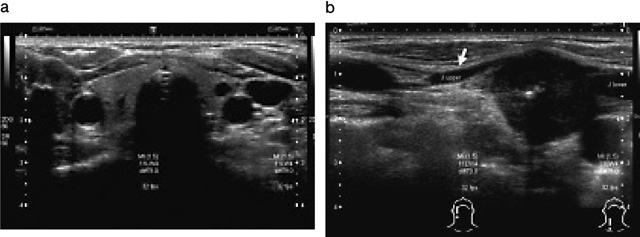

頸部超音波検査:甲状腺は正常大で内部陰影も均一であり,左葉に小嚢胞を認める以外に異常所見はなかった (図2a) 。右総頸動脈外側に30mm大の内部に石灰化を伴った腫瘤を認め,腫大したリンパ節病変と考えた。リンパ節は内頸静脈の背面に位置し,静脈壁を圧排し浸潤が疑われた (図2b) 。同部位からの穿刺吸引細胞診検査を施行したところ悪性(乳頭癌)と診断された。

頸部超音波検査。

a:甲状腺左葉に小嚢胞を認める以外に異常所見はなかった。

b:右内頸静脈の背面に30mm大の内部に石灰化を伴ったリンパ節を認めた。内頸静脈壁(矢印)を圧排し浸潤が疑われた。

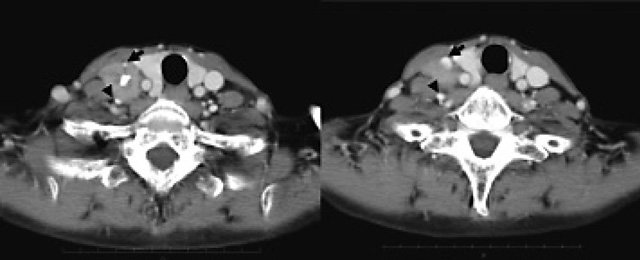

頸部CT検査:甲状腺内に異常所見を認めなかった。右総頸動脈外側,右内頸静脈の背面に中心部に石灰化を伴った30mm大の腫瘤性病変を認めた。内頸静脈は腫瘤の圧排・浸潤にて内腔が狭窄していた。腫瘤の背面は右椎前筋群(長頸筋)および右甲状頸動脈に接しており浸潤が疑われた (図3) 。

頸部CT検査。

腫大したリンパ節に接する右内頸静脈(矢印)は内腔が高度に狭窄し浸潤が強く疑われた。また右甲状頸動脈(矢頭)も圧排されており浸潤が疑われた。また右椎前筋群(長頸筋)および前斜角筋にも浸潤が疑われた。

胸部CT検査:右肺下葉S6内側には10mm大の結節性病変を認めた。腫瘍の辺縁は一部不明瞭な部分もあり原発性肺癌が疑われた。

FDG-PET検査:右外側領域のリンパ節および右肺S6の病変に異常集積を認めた。甲状腺内に明らかな異常集積は認めなかった。

右頸部リンパ節の穿刺細胞診を再度施行するも悪性(乳頭癌)の診断であった。さらに甲状腺を再検査するも原発巣を疑わせる異常所見は認めなかった。また術前内視鏡検査では反回神経麻痺所見は認めなかった。以上より甲状腺オカルト癌の外側区域リンパ節転移および右交感神経幹への浸潤に伴うHorner症候群と診断した。肺病変も甲状腺癌の転移の可能性を考慮し診断目的で手術を施行した。肺部分切除術を行い術中迅速病理検査にて原発性肺腺癌と診断されたため右下葉切除術を施行した(T1a,N0,M0,stageIA)。甲状腺病変に対しては肺切除術後に状態が改善した後に改めて手術を施行した。

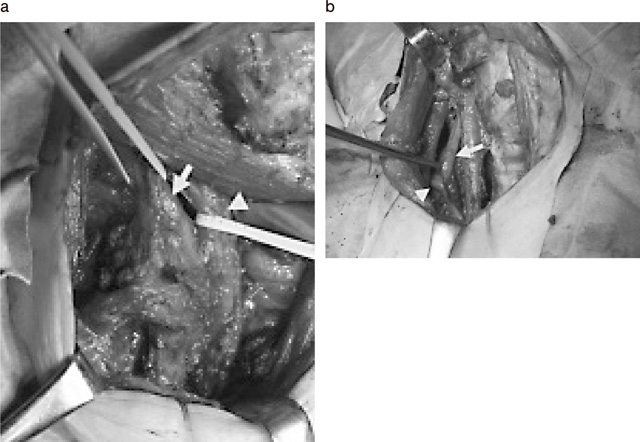

手術所見:甲状腺位,襟状切開にて甲状腺に到達したが,肉眼所見で甲状腺に異常所見は認めなかった。既知の右外側区域のリンパ節は周囲の組織に強く浸潤していた。内頸静脈に高度に浸潤していたため結紮切離した後に背面への剥離を進めると迷走神経への浸潤も認めた (図4a) 。迷走神経は離断しないようにshavingを行い遊離し温存した。またその背面は右椎前筋群(長頸筋),右外側は前斜角筋にも浸潤しており鋭的に切離した。椎骨動脈の剥離は可能であったが,右甲状頸動脈および下甲状腺動脈にも浸潤を認めたため結紮切離した。さらに交感神経節・交感神経鎖にも強い浸潤を認め温存は不可能と判断したため一括し摘出した (図4b) 。甲状腺癌の転移を組織学的に確認するために摘出したリンパ節を術中迅速病理検査にて評価したが乳頭癌の診断に変わりなかった。その後に甲状腺全摘術を施行し頸部郭清術(D2a)を施行し手術を終了した。

術中所見(※ 頭側)。

a:リンパ節(破線内)は右内頸静脈(矢印)と右迷走神経(矢頭)へ高度の浸潤を認めた。

b:右迷走神経(矢印)と椎骨動脈(矢頭)は温存できたが,その背面の交感神経鎖は切除した。

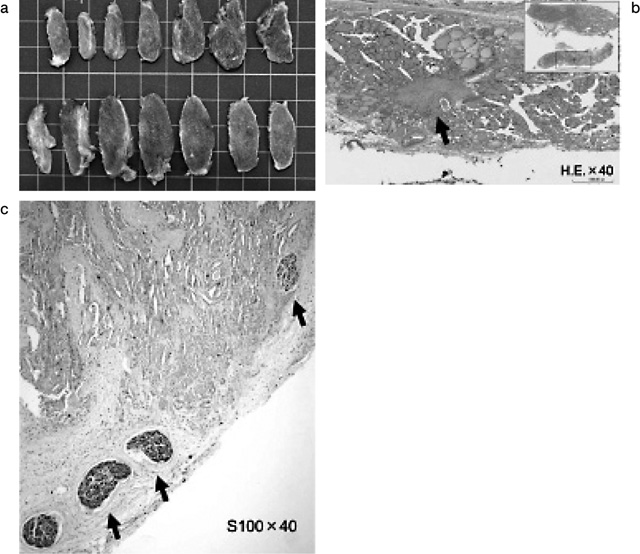

病理組織学的所見:切り出した甲状腺組織内には肉眼的に病変は確認できなかった (図5a) 。またリンパ節の割面像では白色の組織にほぼ全体を置換されており周囲には脈管や組織の強固な付着を認めた。甲状腺の割面を5mmスライスで確認するとH.E.染色にて甲状腺右葉内に2mm大の乳頭癌を認めた (図5b) 。また外側区域リンパ節は病理学的に内頸静脈を含む周囲の動静脈に浸潤を認め,さらにS100免疫染色にて神経線維に浸潤を認めた (図5c) 。右IVにも転移を認めたが,外側区域リンパ節は既知のリンパ節以外には転移所見はなかった。T1aN1bM0,stage IVAの最終診断であった。

病理組織所見

a:細割した甲状腺組織内には肉眼的に病変は確認できなかった。

b:甲状腺右葉内に2mm大の乳頭癌を認めた。

c:S100免疫染色にて外側区域リンパ節内の乳頭癌は交感神経線維(矢印)に組織学的浸潤を認めた。

術後経過:術後に一過性に嗄声が出現したが,2ヵ月後には声帯機能も改善していた。術後4ヵ月目に内照射療法目的にて再入院となった。甲状腺ホルモン製剤中止,ヨード制限にて治療前値は,TSH 88.90 μIU/ml,サイログロブリンは115 ng/mlと高値を示していた。100 mCiの131-Iの放射性ヨードの内服を行い,Whole Body Scanを行ったがthyroid bed以外への集積は認めなかった。術後7ヵ月経過するが現在のところ目立った再発徴候もなく経過している。また右眼瞼下垂と瞼裂狭小は以前より若干改善傾向を示しているが,右顔面の発汗低下は改善なく経過している。

甲状腺オカルト癌は,リンパ節転移や遠隔転移病変が先に発見され,後の精査により甲状腺内に発見される微小な癌と定義されている[1]。甲状腺オカルト癌の頻度は0.1-2.2%とまれとされており[2,3],その特徴は堀ら[4]によるとほとんどが腫瘍径1cm以下の微小癌であり組織学的に乳頭癌とされ,また一般的な甲状腺癌と比較し男性の割合が多いことなどがあげられる。

甲状腺オカルト癌の多くは,頸部リンパ節の腫大を契機に発見されており[5~7],肺や骨などの遠隔転移を契機とされることは少ないとされる[8,9]。発見契機となる転移リンパ節は,上内深頸や下内深頸など外側区域リンパ節に多く認められている。Itoら[7]の甲状腺オカルト癌17例の検討によると発見契機となった転移リンパ節のほとんとが外側区域リンパ節であり,またリンパ節径の多くが3cm以上であった。さらに半数以上が本症例のような単発転移症例であったとされている。

甲状腺微小癌の予後は良好とされ[10,11],転移を認めないものであれば,最近は非手術経過観察も受け入れられつつある[1]。しかしオカルト癌の治療は転移を有する甲状腺癌に準じて対処すべきと積極的な手術適応とされる[4,5]。遠隔転移を認める症例においては内照射療法を考慮し甲状腺全摘術を行うべきであるが,リンパ節転移を有する症例の術式については,一定の見解はえられていない。腺内播種を考慮し甲状腺全摘術を行うべきとの意見がある一方で微小癌であれば予後も良好であるため亜全摘術で良いとの考えもあり[4,12,13],各施設で症例ごとに検討されているものと考えられる。しかしItoら[14]は仮に微小癌であろうとも転移巣が顕在化している症例は生物学的に悪性度が高いと報告しており,さらに近年Sugitaniら[15]は甲状腺微小癌の中で20mm以上の大きさのリンパ節転移を有するもの,甲状腺被膜外浸潤・リンパ節外浸潤のあるものや低分化成分を有するものは再発の危険を考慮し全摘術を行い術後内照射療法とTSH抑制療法を考慮すべきと報告している。以上のことからもオカルト癌・微小癌であったとしても,目立ったリンパ節転移を有する症例は,甲状腺全摘術を行い術後内照射療法とTSH抑制療法を検討すべきと考えられる。先の報告[7]にもあるように,オカルト癌で認められる転移リンパ節径は比較的大きなものが多いことからもこの考えは支持できるものと考える。

Horner症候群は,縮瞳・眼裂峡小(眼瞼下垂)・眼球陥没を三主徴とする上位の交感神経系の障害によって生じる病態である。Horner症候群は中枢神経,節前神経,節後神経のいずれの障害にも起因しうるが,頸部手術においては主に節前神経が強く関与する[16,17]。交感神経幹が総頸動脈の背面,椎前筋群の前面を走行することから,外側領域の郭清の際に牽引や離断にて損傷する可能性がありうるからである[18]。甲状腺癌においてHorner症候群は,一般的には頸部郭清の際に問題となり,既存の病変の浸潤にて術前より生じることは極めてまれである。今回の症例においては,右外側領域の転移リンパ節は背面が椎前筋群(長頸筋)に広く浸潤しており,甲状頸動脈・下甲状腺動脈にも接していた。このことから中頸神経節および椎骨動脈神経節を含む交感神経鎖への浸潤と障害があったことが考えられた。また本症例は時間の経過とともに眼瞼下垂と瞼裂狭小が改善傾向を示している。Horner症候群は一般的には難治性と考えられるが,時間の経過とともに代償され軽快する例や消失する例もある[16]。Cozzaglioら[18]は術中損傷にて生じたHorner症候群の30%は改善すると報告しているが,依然として不明な点も多いとされる。

本症例は術前の声帯機能に異常は認めなかったが,術中所見にて右迷走神経と内頸静脈にも高度の浸潤を認めていた。同様の報告が島田ら[19]からもあるが,節外浸潤が迷走神経や内頸静脈など周囲の組織に及び症状を呈することはまれとされている。以上のことからも本症例のように交感神経鎖および迷走神経,内頸静脈に転移リンパ節外浸潤を来した甲状腺オカルト癌は非常にまれであり興味ある症例と考えられた。

転移リンパ節の交感神経鎖浸潤にて術前よりHorner症候群を呈した甲状腺オカルト癌の1例を経験したので報告した。本症例は交感神経のみならず迷走神経や内頸静脈にも浸潤を認めており,非常にまれな興味ある症例と考えられた。

稿を終えるにあたり御協力いただきました宮崎大学腫瘍再生病態学頼田顕辞先生,片岡寛章先生に深甚なる謝意を表します。