2013 Volume 30 Issue 1 Pages 55-61

2013 Volume 30 Issue 1 Pages 55-61

WHO分類は2004年に改訂されてから9年が経過し,その間に病理診断の分野で問題とされ,多くの論議がなされたものに,被包型乳頭癌,濾胞亜型がある。次回の改定で,これがどのように扱われるかを占うために,この1群の腫瘍の問題点を整理し,われわれの提唱している甲状腺腫瘍分類を紹介したい。T1N0M0で発見される微小乳頭癌,被包型乳頭癌,被膜浸潤のみの濾胞癌やウイリアムらの提唱したWDT-UMP(well differentiated tumour of uncertain malignant potential),FT-UMP(follicular tumour of uncertain malignant potential)は,悪性腫瘍としての特色は明らかでなく,摘出のみで多くの場合再発せず,患者の腫瘍死も起こらない。分子遺伝学的特色も,転移のある乳頭癌や濾胞癌(臨床的癌)と異なるとの発表もある。これらの例は形態学的にも良性と悪性の中間的特色を示すものが多く,われわれは転移,浸潤のある高分化癌と区別して,境界悪性腫瘍と呼ぶことを提唱した。これら1群の腫瘍が,良性に準ずる性格を持つことを日本の外科医たちは既に日常診療から体験している。そのため日本の内分泌外科医,甲状腺外科医たちは,欧米の標準治療である甲状腺全摘出術+予防的リンパ節郭清+放射性ヨードによる内照射療法+TSH抑制療法をこれら患者に適応せず,T1N0M0甲状腺癌患者に対し葉切除術を行ってきた。これら腫瘍が真の意味での悪性腫瘍(高頻度に再発,転移し,過半数の患者が腫瘍死する腫瘍)に属さず,境界悪性腫瘍(ごく一部の例外的な症例のみが臨床的癌に進行する腫瘍)とすれば,日本の甲状腺外科医たちの治療方針(縮小手術や,経過観察)を正当化することができると考えている。

甲状腺癌治療において,治療法の選択と,術後治療法の選択,患者予後の推定,経過観察の治療計画に,臨床病期(TNM)分類,AGES,AMES,MACIS,EORTCなどの臨床的リスク分類が用いられている。また術後には,病理組織学的診断を基盤とした患者のリスク分類が,診断/治療の個別化に用いられている。この甲状腺癌治療の臨床的運用は,全世界的に共通の基準のもとに実地臨床に応用されていると,われわれ病理医は認識していたが,近年日本の外科医らにより編集された甲状腺腫瘍診療ガイドラインによれば,欧米と日本では大きな治療方針の違いあることが明らかとなった[1~7]。欧米のガイドラインでは,(偶然発見の微小癌を除く)臨床的甲状腺乳頭癌の治療法は甲状腺(準)全摘出術がグレードAで推奨されている[1,2]。一方本邦では,早期(Ⅰ期,Ⅱ期)の高分化癌では,甲状腺全摘出術ではなく,葉切除術が推奨術式とされた[3~7]。

甲状腺腫瘍診療ガイドラインの推奨する治療方針は,日本の外科医たちの診療経験から生み出されたもので,欧米の治療方針との意見の差を埋める強いエビデンス(エビデンスレベルの高いランダム化前向き研究論文)に乏しく,病理組織学的診断を加味したものでないことからも,欧米の治療指針を変更できるほど説得力あるものではなかった。本論文では,最近の論文から,日本の治療方針(低リスク甲状腺癌に対する縮小治療)を支持するエビデンスについて論じ,日本の外科医たちにより創り出された治療ガイドラインを,病理学的な観点,側面から理論武装することを目的とした。併せてわれわれの甲状腺腫瘍分類,特に新たに提唱した境界悪性腫瘍の概念について紹介したい[8~13]。

欧米のガイドラインでは1.5cm以上の甲状腺高分化癌(乳頭癌+濾胞癌)に対しては,一般に甲状腺全摘出術+放射性ヨードによる内照射療法が全例を対象に行われる[1,2]。一方日本では,甲状腺高分化癌に対しては,T1N0M0の低リスク例では一般的に葉切除術が行われている。甲状腺高分化癌は,一般に低悪性度であるため,必ずしも全例に甲状腺全摘出術+放射性ヨードによる内照射療法+甲状腺ホルモン投与によるTSH抑制療法は推奨されず,4cm以上の腫瘍,肉眼的リンパ節転移がある例,甲状腺外浸潤のある例や,遠隔転移のある進行例に限り甲状腺全摘出+放射性ヨードによる内照射療法が推奨された[3~7]。以前には放射線内照射を甲状腺分化癌術後に行わない理由として,日本では放射性ヨードによる内照射療法が可能な施設が少ないからと述べられていた。しかしそれは本来の理由ではなく,内照射を行わないことを正当化するための(いいわけ的な)正当性のない理由と受け取られていたため,内照射治療が行える欧米の賛同を得られない原因となっていた。甲状腺高分化癌に甲状腺全摘出術+リンパ節郭清+放射性ヨード内照射療法を行うことは,患者にとって予後の改善につながらないこと,無視できない頻度で起こる外科治療による合併症と放射線内照射による2次発癌リスクの増加と,永久的な甲状腺機能低下症の治療という,患者にとって重大な不利益と医療経済上の不利益があることが本来の理由である。これが日本において甲状腺全摘出術+放射性ヨード内照射療法を行わない正当な理由である。欧米でも甲状腺全摘出術が行われた甲状腺高分化癌で,血清サイログロブリンが陰性の場合にもRI治療が行われることに反省があり,RI治療の省略により予後に差がないとの論文も発表されている[14]。さらに白血病,唾液腺腫瘍,腎臓癌を含む第2の悪性腫瘍発生リスクが無視できない頻度であることなど,放射線内照射を無作為に行わない治療方針に正当な理由があることを強調したい[15,16]。

私たち病理医は患者から直接意見を求められる機会は少なく,まして患者より感謝の手紙をいただくことは皆無です。本稿に関連する論文を発表したところ,患者から以下の手紙をいただきました。甲状腺腫瘍分類,低悪性度の癌の問題点を,臨床医ともっと広く議論しなければならないと私が思ったのは,この手紙によるところも大と考えています。少し長い手紙ですが,全文を示します。甲状腺癌の過剰治療が問題となる日は近いと考えています。

Dear Dr. Kakudo,

I wanted to write and thank you for publishing your comprehensive review of the literature on encapsulated thyroid tumors, and your related papers. I am referring to Classification of thyroid follicular cell tumors: with special reference to borderline lesions (2011), and Encapsulated papillary thyroid carcinoma, follicular variant: a misnomer, (2012), which make many salient points and provide an excellent review of the literature for both professionals and interested patients.

I am a patient who was diagnosed with an encapsulated, mutation-negative, non-invasive thyroid cancer in 2011 in the United States. The pathology report read that it was an encapsulated classic PTC. I did wonder a bit at the time whether there could be some kind of question or error about the diagnosis because the tumor did not appear to have been behaving in a way that could be construed as aggressive. There was no spread to the nodes or outside the thyroid, molecular tests revealed no known genetic mutations and I was also thyroglobulin undetectable, both basal and stimulated. I was puzzled, and I did see while looking online that there was some kind of controversy about encapsulated FVPTC, but I was told that I didn’t have FVPTC and also that there are many cases of mutation negative thyroid cancer. I was also told that I was “low risk” but on the advice of my endocrinologist I submitted to a treatment of radioiodine (50 mCi).

Like many or even most patients, when I was diagnosed I really had very little idea of the definition of thyroid cancer according to tumor classification and how that plays into the reasoning of a given pathologist. I had no way of contextualizing “thyroid cancer” in a more meaningful way. It seems that the hospital that I used treats classic encapsulated PTC the same as garden variety non-encapsulated PTC. I had no idea that encapsulated PTC could be regarded as being under the same umbrella as encapsulated FVPTC until I did a Google search about it and saw your papers, which elucidate very effectively the problems of inter-observer variation among pathologists and also the questionable ascendency of PTC-N as a major diagnostic criterion. I would even go beyond that and say that any patient with this type of thyroid tumor who has been diagnosed with cancer and who can read and understand your reports will probably come away feeling rather disturbed, or at the very least disconcerted by the implications. A cancer diagnosis entails a considerable psychological burden even when the prognosis is good.

It really surprised me to learn of the observer-dependent nature of the line between benign and malignant in certain situations. But I guess what unnerved me the most is the realization that pathologists and other clinicians at times actually do not know with certainty the true nature of some lesions due to the limitations of current knowledge. Yet these cases will nevertheless often be translated to the patient as definitively being cancer. How is a patient to react when confronted with this actuality, other than by experiencing a lessening of confidence in the way in which thyroid pathology is being conducted in many hospitals and also with nagging uncertainty about whether their case has been over-treated? I feel that I was not empowered as a patient and that more transparency is needed in medical practices as to the gaps in understanding in the current classification system, and the resultant gray zones in diagnosis which directly impact the lives of patients like me.

It seems to be the case that there is a certain segment of patients who are the unwitting “poster children” of this gray zone in thyroid pathology. My case proceeded on the basis of PTC-N (FNA and pathology) alone because the molecular results were negative. These uncertainties which have been unmasked by your reports suggest to me that a borderline category based upon degree of invasiveness is a very sensible solution until more hard data becomes available. At least I can attest to what a difference it would have made to me personally. Had I known of your research before I had my surgery and treatment, I may have insisted on a lobectomy and almost certainly would not have agreed to receive RAI ablation.

Since I saw your papers I conferred with a second pathologist from New England about them, and he confirmed that the diagnosis of these “very low grade lesions” is subjective and sometimes even amounts to a “suggestion” from the pathologist. I only wish that my original pathologist could have somehow conveyed this information to me. Maybe many pathologists and clinicians in the USA and elsewhere feel that their hands are tied due to legal concerns, but I think that for patients a borderline category makes very good sense and most likely will prevent overtreatment and psychological trauma. It would have made such a difference for me in that it would have allowed for a lesser degree of treatment while preserving appropriate follow-up.

病理組織診断はWHO分類を基本として全世界的に共通の基準で行われている。WHO分類は多くの臓器で刊行されており,日本では,WHO分類に従った癌取り扱い規約が多くの臓器で作成され日本国内の病理診断は一定の基準で行われている[17,18]。

甲状腺癌においては,2004年にWHO分類が改訂され,これにほぼ準拠した形で,甲状腺癌取り扱い規約が日本甲状腺外科研究会の編集により作成された[17,18]。甲状腺乳頭癌においては,腫瘍細胞の核所見(すりガラス核,核の溝,核内封入体,重畳核,核の増大)を診断基準としている点が甲状腺独自の基準として設定されている[17,18]。すなわち,乳頭癌に特色的な核所見があれば,(浸潤増生や転移がなくとも)悪性と診断することが広く世界的に行われている。しかしこれは他臓器の病理診断基準とは大きく異なり,甲状腺領域で独自に発展したもので,他に類例を見ない特色である。一般に腫瘍の良性,悪性の診断は腫瘍細胞の特色だけでは行わず,原発臓器の解剖学的構造を超えて浸潤することを根拠として悪性と診断される。例えば消化管では,粘膜にとどまる異型細胞は(日本では粘膜内癌)悪性ではなく異形成(Dysplasia)と診断され,粘膜下への浸潤を示して初めて癌と診断する。また子宮内膜癌は,粘膜にとどまる時は異型増殖症と診断する。逆に卵巣腫瘍では腹膜浸潤が軽度あっても境界悪性腫瘍と診断されるなど,解剖学的構造を超える浸潤の有無と程度が,良性,悪性の鑑別の重要な鑑別点とされる例が多く,悪性と病理診断する診断根拠となる。

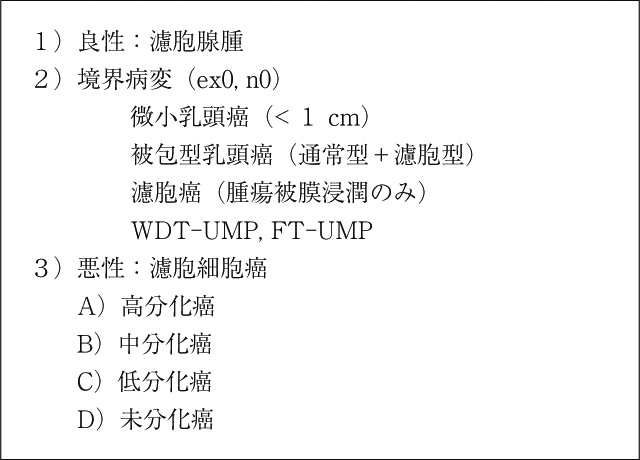

2010年消化管領域のWHO分類が改定された。その中で,今までカルチノイドと呼ばれていた腫瘍(低悪性度の腫瘍)は,神経内分泌腫瘍G1,神経内分泌腫瘍G2と神経内分泌癌に3分割された。すなわち高分化の癌が少数含まれる一群の腫瘍を,全体を良性または悪性(癌)という診断名で一括することをやめ,明瞭な悪性例を神経内分泌癌と呼び,それ以外は良性と悪性が含まれる可能性がある診断名を用い,神経内分泌腫瘍(neuroendocrine tumor)と呼び,MIB-1標識率からG1とG2に区分した。G1とG2の区別は,術後の生存率に差があるとして設定された[19]。予後の類似した甲状腺高分化癌の分類を,予後の良い神経内分泌腫瘍のWHO分類と整合性を持たせた方法で改変すると,どのような分類になるだろうか?甲状腺高分化癌全体を癌と呼ぶのではなく,高頻度に腫瘍再発,転移,患者の腫瘍死が起こる甲状腺癌と,一部に再発が起こる甲状腺濾胞細胞腫瘍に分割分類されるのではないだろうか?われわれは,これと診断方針が類似する甲状腺濾胞細胞腫瘍の分類を独自に2009年,2012年に提唱した(表1)[8~10]。そこでわれわれは次の2点を目指した。すなわち,①転移,浸潤のある明瞭な悪性腫瘍を癌と呼び,これを分化度分類し患者の術後の予後と関連づけた。②T1N0M0の微小乳頭癌(1cm以下),被包型乳頭癌(通常型+濾胞型),濾胞癌(腫瘍被膜浸潤のみ),WDT-UMP,FT-UMPを境界悪性腫瘍と一括し,良性腫瘍と悪性腫瘍の中間(境界悪性腫瘍)に位置づけた。またわれわれの提唱した甲状腺境界悪性病変は,消化管神経内分泌腫瘍で,WHO分類が採用した(良性も低悪性度の癌もありえる腫瘍として)甲状腺濾胞細胞腫瘍と診断することも,同等に妥当と考えている。

甲状腺濾胞細胞腫瘍分類(試案)

甲状腺腫瘍分類に境界悪性腫瘍の概念を提唱した理由は,現在癌として診断治療されている腫瘍の中に,摘出すれば再発なく経過する良性腫瘍と区別できない①悪性の特色に乏しい腫瘍がある。また分子遺伝学的知見が導入され,腫瘍発生には多段階発癌ステップが想定されている。多段階発癌説では,②遺伝子変化に対応する初期病変(過形成病変,良性腫瘍,境界悪性腫瘍,前癌病変,非浸潤癌,異型性病変など)の設定が必要である。さらに甲状腺腫瘍の病理診断において診断の不一致(表2)が高頻度に起こることが知られているが[20~24],境界病変の概念を導入すれば,③良悪性の診断不一致を解消できる。などが挙げられる。

病理医間に見られた良性,悪性の診断の不一致。100例の標本を診断し,悪性診断を与えた頻度を百分率で表した

読者が甲状腺腫瘍を専門とする内分泌外科医,甲状腺外科医であることから,詳細な予後解析論文の紹介は省略する。ここでは被膜浸潤のみで濾胞癌とされる腫瘍では,患者は死亡しないことに初めて気づいたメーヨークリニックの外科医Van Heerdenの論文など重要な論文を少数挙げるだけにとどめる[25]。スローンケタリング癌センターの病理医Liuらは被包型乳頭癌のうち濾胞亜型について解析し,被膜があり浸潤のない例では葉切除例であっても,再発,転移がみられないことを示した[26]。われわれは小池病院との共同研究にて,WDT-UMPと診断した甲状腺腫瘍の経過観察から,リンパ節転移,局所再発を起こさないことを報告した[27]。微小乳頭癌については隈病院の宮内,伊藤らは,発見後すぐに切除術をせず,待機的に経過観察し,増大傾向,転移の疑いなど有害事象が現れるまで経過をみた後にでも,それら有害事象発見後に手術をしても,患者にとって不利益が起こらないことを示した[27,28]。また癌研の杉谷らは,微小癌を発見の動機,転移の有無などの特色から3型に分類し,臨床症状のない偶然発見の微小乳頭癌は手術せずに経過観察可能であることを示している[29]。ヨーロッパからは2010年イタリアのPianaらが,平均約12年の経過観察と1,009例の甲状腺癌の予後解析から,被膜を持つ濾胞細胞腫瘍(29例の微小浸潤型濾胞癌,66例の被包型乳頭癌濾胞亜型,5例のWDT-UMP,6例のFT-UMP)には,患者に腫瘍死が起こらないと報告した[30]。すなわちわれわれが境界悪性腫瘍と分類した一群の腫瘍は,外科的治療のあと,ほとんど患者の腫瘍死をきたさない病変(すなわち良性と悪性の中間的腫瘍,または良性腫瘍)であることが報告されている。

甲状腺微小乳頭癌については,われわれは隈病院との共同研究で,2cm以下の227例の解析から,T1N0M0の例では局所再発,リンパ節転移,遠隔転移が見られないことを示した(表3)[13]。

甲状腺乳頭癌2cm以下の特色

甲状腺腫瘍ではRET/PTC遺伝子再構成,BRAF遺伝子突然変異が乳頭癌で癌遺伝子変化として知られ,RAS遺伝子点突然変異が濾胞癌,濾胞腺腫に高頻度にみつかっている。しかし被包型乳頭癌濾胞亜型やWDT-UMP(well differentiated tumour uncertain malignant potential)のほとんどの例にはRET/PTC遺伝子再構成や,BRAF遺伝子突然変異はみつかっておらず,これらは乳頭癌の系譜に属する腫瘍ではないと結論している[26]。

これは今まで病理医たちが,乳頭癌の核所見をもって悪性と診断してきた診断根拠を,正面から否定(分子遺伝学的根拠がない)するものだが,病理医も,外科医も,ことの重要性に気づいている人が意外に少ない。すなわち今までは,腫瘍発生,発癌過程で一定した病理形態学的な変化が起こると考えられてきたが,これは誤りで,必ずしも分子遺伝学的変化と形態学的変化が平行して起こらないことをこの論文は示したことになる。そのため,甲状腺被膜外浸潤,リンパ節などへの転移がない場合,核所見のみで悪性と診断する根拠がないこととなった。今までgold standardとされた乳頭癌病理診断の診断基準(乳頭癌の核所見があれば悪性)は根拠を失ったこととなる。

WDT-UMPと組織診断された甲状腺腫瘍の穿刺細胞像について検討すると,形態学的特色(核の大きさ,溝の数,封入体の頻度)は,濾胞腺腫と乳頭癌の中間に位置すること,すなわち,濾胞腺腫(良性)と乳頭癌(悪性)の2群と形態学的に明瞭に鑑別することが困難な特色(両者と重なり合う)を持つことを明らかにした[31]。すなわち,われわれが境界悪性腫瘍と一括した腫瘍(微小浸潤型濾胞癌,被包型乳頭癌濾胞亜型,WDT-UMP,FT-UMP)は,良性の濾胞腺腫,悪性の乳頭癌,濾胞癌と形態学的に重なり合いがあり区別困難である。これらは良性と悪性の中間的特色を示すことを示している。これは細胞診断で,良性または悪性と明瞭に診断できない病変が20%程度あることと符合する。細胞診断では,これら病変を鑑別困難と一括するが,病理組織診断でもこれら中間的病変を境界悪性腫瘍と一括することを,われわれは甲状腺腫瘍分類で提唱していると言い換えることができる。

白黒(良性と悪性)の区別が明瞭でない灰色の病変(境界悪性)を,無理に白黒の2群に分割すると表2のような結果となる。すなわち,診断基準の細部をいくら詳細に決めても,観察者の主観を根拠に診断する病理診断では良性と悪性の間で診断の食い違いが起こる。病理診断が良性と悪性でぶれた場合,臨床医はその対応に苦慮することとなり,また病理診断の信頼性が揺らぐこととなる。表2は1996年に病理医7名で100例を検討した結果を示したものである。病理診断基準が不備であるだけでなく,対象とした病変が,白黒の明瞭でない灰色の病変である時,無理に良性と悪性のいずれかに分類すると,このような悲惨な結果となる。英国のウイリアムは,これら病理医の診断の一致率が低い病変を分類し,WDT-UMP(well differentiated tumour of uncertain malignant potential),FT-UMP(follicular tumour of uncertain malignant potential)と命名した[24]。

これらはわれわれの提唱する境界悪性腫瘍の概念に一致するものである。

病理診断は精度の高い,特に癌の診断では,最も信頼度の高い診断方法と考えられてきた。本稿では,癌の初期病変を病理診断する時,まだ多くの解決すべき問題があることを指摘した。なぜなら病理形態学的知見の多くは,出来上がった病変(病変の終末期像)を中心に収集,蓄積されたものであり,分子遺伝学的知識でフィードバックされることなく形成されたものが多く存在する。そのため教科書的記述にも誤りがあり,分子遺伝学的知見と解釈を取り入れて,今日的解釈を加えて,訂正されるべきものが存在することを指摘した。

例えば,消化管ポリープの一部に癌を合併した場合(cancer in adenoma),現在消化管の全摘術,部分切除術を行うことはなく,ポリペクトミーや粘膜剝離術(EMR,ESD)が治療として行われている。乳癌においても,早期の例が増加するとともに,拡大乳房切除術の比率は激減し,縮小手術が主流となり,リンパ節転移が疑われない時,リンパ節郭清も省略される例が増加している。甲状腺癌の手術においても,甲状腺高分化癌で,再発抑制,生命予後の改善などの治療効果において明確な優位性が証明されていない甲状腺全摘術+予防的リンパ節郭清術+予防的放射性ヨード内照射療法+TSH抑制療法から,甲状腺機能温存,縮小治療(葉切除術)が時代の流れと考える[3~7,27~29,32]。患者の生活の質の向上と,医療経済へ与えるインパクトが大きいからである。この流れが日本の内分泌外科医,甲状腺外科医によって作られたことを,またこの活躍に手を添えることができた病理医として誇りと思う。日本の治療方針が,甲状腺癌治療の世界的潮流となることを願い,日本より発信する臨床データにより,より多くの教科書や,診断治療のガイドラインが書き換えられることを願って稿を終える。