2014 Volume 31 Issue 4 Pages 266-272

2014 Volume 31 Issue 4 Pages 266-272

当院で2012年に初回手術を施行した甲状腺乳頭癌症例の術後合併症を評価し,合併症の観点から適切な手術術式を検討した。全体として反回神経麻痺は症例あたり5.9%に生じたが,一過性および永続性の両側麻痺はなく,また片側麻痺の神経温存例での麻痺の回復率は88.9%であった。副甲状腺機能低下症は退院時に51.0%の症例で生じていたが,術後3カ月で6.5%,術後1年で2.0%まで低下しており,1年以上の永続症例はすべて少量の活性型ビタミンD製剤のみで良好にコントロールされていた。一方で片葉切除例での甲状腺機能低下症の発症率は38.9%で,片葉切除例であっても比較的高率に甲状腺ホルモン剤を内服していた。以上のことから,片葉切除を施行しても甲状腺機能低下症が予想される場合は甲状腺全摘を手術術式として選択してもよいと考えており,その点も考慮した当院の術式選択の境界(グレーゾーン)はT1とT2の間であった。

甲状腺乳頭癌の治療の原則は腫瘍を含めた甲状腺組織の切除,摘出であり,リンパ節転移の存在が疑われれば通常その郭清が行われる。この原則は世界中同じであるものの,甲状腺の切除範囲ならびにリンパ節郭清の範囲についてはそれぞれの国の医療環境や患者背景によって異なる。欧米諸国では甲状腺全摘と放射性ヨード内用療法が積極的に行われてきたが,本邦では甲状腺全摘とそれに続く放射性ヨード内用療法は医師および患者から敬遠され(もしくは施行が困難),その代りに甲状腺亜全摘もしくは片葉切除と系統的リンパ節郭清が好まれてきた[1]。甲状腺切除および全摘,系統的リンパ節郭清,放射性ヨード内用療法,いずれの治療においてもメリット,デメリットがあり,ベストミックスを決めるのは困難であるが,少なくとも本邦では甲状腺全摘のデメリットが意識され過ぎ,この3つの治療選択肢をうまく有効利用できていなかった感がある。しかし,131Iによる外来アブレーションが可能となり,かつrhTSHの使用が可能となった現在,今までの治療戦略を見直していく必要がある。今回,当院における甲状腺切除範囲の設定に伴う3つの術後合併症(反回神経麻痺,副甲状腺機能低下症,甲状腺機能低下症)の発症および回復経過を提示し,甲状腺乳頭癌に対し甲状腺全摘が専門施設で行われた場合のデメリットがどの程度であるかを示すとともに,その観点から甲状腺乳頭癌に対して当院がどのように対処しているかを示す。

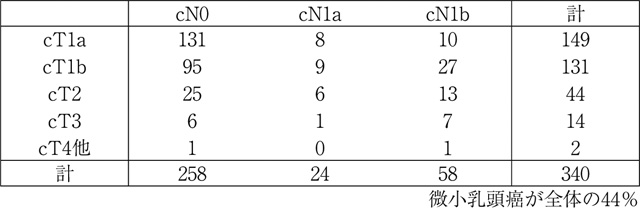

対象は2012年1月から12月までの1年間に当院で甲状腺乳頭癌に対して初回手術を施行した340例である。これらの症例には術前より反回神経麻痺を認めたものは含まれていない。対象症例のTN分類を表1に示した。

手術症例のTN分類

2012年1月より12月にかけて筆頭著者,TY,HYの3名のうち2名もしく3名が術者および助手として手術を施行した。手術術式の適応はおおむね表2a-cに示した通りである。甲状腺腫瘍診療ガイドライン2010[2]に合わせる形で当院で実際に行われた手術術式を分類すると図1のようになり,当院ではガイドラインと比較すると,甲状腺全摘を指向していることがわかる。そのことを考慮した上で3つの術後合併症(反回神経麻痺,副甲状腺機能低下症,甲状腺機能低下症)の発症頻度とその経過についてretrospectiveに検討した。

当院における乳頭癌に対する基本的な対応

a.【甲状腺切除範囲】

b.【甲状腺切除範囲に関与するその他の要因】

c.【頸部郭清の範囲】

当院での実際の手術術式

1)反回神経麻痺の評価について

手術を施行した340例全例で経鼻喉頭内視鏡を行い反回神経麻痺の有無を手術前後で評価し,発症頻度を評価した。術後に反回神経麻痺を認めたものについては3カ月ごとに検査を行い,回復経過を追跡した。

2)副甲状腺機能低下症の評価について

甲状腺全摘を施行した253例のうち,バセドウ病や原発性副甲状腺機能亢進症を合併した症例,治癒の回復経過を追跡できていない症例を除いた207例の副甲状腺機能低下症の発症頻度ならびに回復経過を評価した。副甲状腺機能低下症は「補正Ca値を8mg/dl以上に維持する目的で活性型ビタミンD製剤を内服している症例」と定義した。手術術式は図2に示したように上副甲状腺をin situで温存し,下副甲状腺を可能な範囲で甲状腺および郭清した中央区域の脂肪組織の中から見つけ出し,胸鎖乳突筋内に移植するという術式を行った。

当院における甲状腺乳頭癌での副甲状腺の取り扱い

・上副甲状腺2つをin situで残すように努める。

これらは色調が悪くなってもin situに残すことが多い。

・下副甲状腺を可能な範囲で甲状腺周囲及びリンパ節から見つけ出し,細切して胸鎖乳突筋に移植する。

・下甲状腺動脈本幹は原則結紮する。

3)甲状腺機能低下症の評価について

甲状腺片葉切除を施行した87例中,術前からl-チロキシンNa製剤を内服していなかった症例のうち,術後半年以上経過観察できた54例の術後内服状況を検討した。TSHを基準範囲内に維持することを目標に,TSH高値が持続する場合にl-チロキシンNa製剤の内服を開始した。

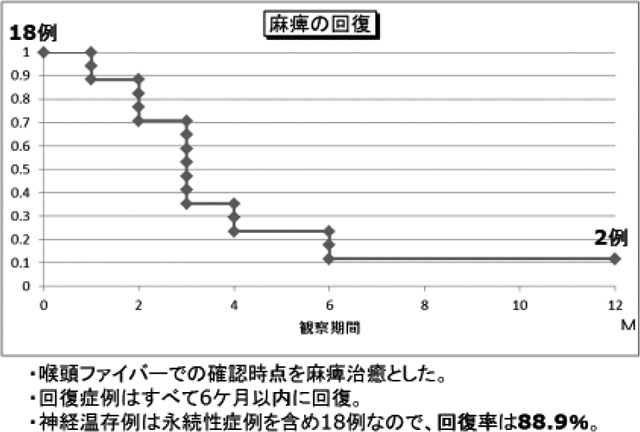

手術例340例を片葉切除例と全摘例に分類し,麻痺の発症頻度を表3にまとめた。片葉切除87例中麻痺を生じたのは1例で,症例あたりおよび神経あたり1.2%であった。ただし,この期間内は中央区域を両側郭清している症例が半数以上を占めており,麻痺をきたした1例も健側の麻痺であったため,厳密には神経あたりとは言い難かった。全摘例253例に目を移すと,術直後に19例(症例あたり7.5%)に麻痺をきたし,そのうち4例(症例あたり1.6%)が永続性麻痺であった。全摘例での麻痺を患側と健側に分類して評価すると(実際にはどちらを患側とするか分類しにくい症例もあるが),患側が15例,健側が4例で,永続性麻痺はすべて患側に生じた4例で,この4例中2例で神経合併切除・再建を,2例で神経のshavingを行っていた(表4)。全症例を腫瘍の進行度別にみると,表5に示すように腫瘍径が大きくなるほど症例あたりの麻痺の発症頻度は高くなっていた(p<0.05)。麻痺の回復状況については,神経を温存した18例(shavingを行った2例を含む)の経過をみると,shavingを行った2例を除いた16例で麻痺の治癒を認め,いずれも6カ月以内に回復していた(図3)。

術式別の麻痺の頻度

永続性麻痺症例の予後

腫瘍径別の麻痺の頻度(症例あたり)

【cT分類】

神経温存例での麻痺の予後

全摘を施行した症例の術後副甲状腺機能低下症の状況を示したのが図4である。退院の時点で51.0%の症例に副甲状腺機能低下症を認めたが,術後1カ月の時点で30.1%,術後3カ月の時点で6.5%,術後1年の時点で2.0%にまで回復していた。永続性と判断した4例の内服状況を表6に示したが,いずれもアルファカルシドール0.5~1.5μg/dayの内服でコントロールされていた。

副甲状腺機能低下症の回復経過

2012年に施行した濾胞性腫瘍全摘例(郭清なし),バセドウ病全摘例での副甲状腺機能低下症の経過も示した。

永続性症例での内服状況

片葉切除を施行した症例における術後のl-チロキシンNa製剤内服状況を図5に示した。術後6カ月以上内服状況を追跡できた症例は87例中54例であったが,この54例のうち術後l-チロキシンNa製剤の内服を開始したのが21例,内服なしで経過観察していた症例が33例で,内服率は38.9%(21例/54例)であった(図5)。術後の内服状況を術前TSH別に検討すると,術後内服開始症例は有意にTSH≧2.5μU/ml群で多くなっていた(図5,p<0.01)

a)術後の内服状況 b)術前TSHと術後の内服状況

甲状腺乳頭癌はヒトに生じる癌腫の中で最も予後良好なものであるが,他の癌腫と異なり若年者に比較的高頻度に生じる。そのため永続性の術後合併症が生じた場合,それらは長期にわたって患者の生活に影響を与えることとなる。そのため甲状腺乳頭癌の手術では他の癌腫と比較して癌自体や合併症が生命予後に与える影響は低いものの,合併症の発生をより少なく抑えることが求められる。一方で,全体として予後良好な甲状腺乳頭癌の中にも予後不良な群が存在することが知られており,そのような群に対しては合併症のリスクが幾分高くなっても積極的な治療を行った方が患者の利益になるのではないかと考えられている[3]。このメリットとデメリットのバランスに対しては非常に議論のあるところで,施設間および国によって治療法にバラつきが生じる原因となっている。本邦では全摘よりも亜全摘や片葉切除が好まれてきた経緯もあり,全摘に伴う合併症のまとまった報告は限られた施設からの報告に限られており[4~6],全摘のメリットについての報告も専門施設からのものに限られている[7]。当施設は開院から8年しかたっておらず,現状では全摘のメリット(特に予後や術後サーベイランスの点で)を示せるデータを十分持ち合わせていないので,今回は甲状腺全摘に伴う3つのデメリット(合併症)の発症頻度とその臨床経過について検討した。

1つめの合併症として反回神経麻痺を検討した。今回の340例のシリーズでは両側反回神経麻痺は一過性,永続性いずれも認めなかった。片側の永続性麻痺は神経合併切除例とshaving施行例にのみ認め,その他の症例では全例6カ月以内に回復していた。一方で,麻痺の発症率は腫瘍径が大きくなると高くなること,全摘症例の健側でも2%ほど神経あたりの麻痺が発症するリスクがあることが判明した。以上のことから,全摘施行時の片側麻痺のリスクは患側の腫瘍径に応じた麻痺のリスクに2%ほど加えたものであること,両側麻痺のリスクは2%ほど乗じたものであることがわかる。また神経が温存された場合の麻痺回復率が良好であることより,われわれが最も避けなければならない永続性の両側麻痺の確率は極めて低く抑えることが可能ということも確認できた。

2つめの合併症の副甲状腺機能低下症であるが,当院で施行している術式において,退院の時点で51.0%の症例で副甲状腺機能低下症(疑い例も含むが)のため活性型ビタミンD製剤の内服を行っていたが,術後3カ月の時点で6.5%,術後1年の時点で2.0%にまで低下していた。活性型ビタミンD製剤は適量で処方されていれば副作用もなく,骨代謝の面などからも良い薬剤とわれわれは考えているので,減量はゆっくり行い,術後1~3カ月程度での中止を目標としている。少数ながら内服中止が困難な症例があるものの,これらの症例では表6に示すようにアルファカルシドール0.5~1.5μgのみの内服でCa値は良好にコントロールされている。近年,アルファカルシドールの後発薬がいくつも市販され,薬価が下がっており,1カ月あたりの経済的負担は他疾患の製剤と比べても少ないと考えている。また内服も1日1回で済むため,服薬コンプライアンスを良好に保つことが可能である。以上のことから永続性の副甲状腺機能低下症の発症頻度は低く,仮に生じたとしても服薬によりコントロール可能であること,l-チロキシンNa製剤の内服が必須であるためアルファカルシドールの服薬の負担も少ないと考えられることから,副甲状腺機能低下症自体は全摘を忌避する理由にあまりならないと考えている。

3つめの合併症である甲状腺機能低下症であるが,術後6カ月以上内服状況を追跡できた症例は54例中,l-チロキシンNa製剤の内服を開始したのが21例で,内服率は38.9%(21例/54例)であった。内服の開始基準によって内服率が施設によって異なることが予想されるが,当施設の内服基準はTSH抑制療法を目的としたものではなく,TSHを基準値内に収めることを目標としたものであり,それでもこの程度の比較的高い内服率となっていた。術前のTSH値で内服の有無を検討すると有意にTSH≧2.5での内服率が高くなっていた。これらの結果は過去の報告[8~11]とほぼ同様の結果であった。以上,まとめると片葉切除のメリットの1つである「l-チロキシンNa製剤の内服が不要」が,実際には40%ほどの症例で失われており,TSH≧2.5の症例ではさらに高くなると言える。

今回の3つの合併症の検討から,われわれは以下のように患者に説明している。①永続性の副甲状腺機能低下症の発症頻度は低く,かつ生じた場合でも低用量のアルファカルシドールのみでコントロールでき,しかも生じる症例では全例,甲状腺機能低下症で内服が必須であることからアルファカルシドールの内服が加わること自体はさほど負担にならない。②全摘症例では確かに片葉切除と比較して片側麻痺の発症率は高くなるが,増加するリスクは2%程度であり,それらはほぼ全例で回復すること,両側麻痺の頻度は一過性,永続性いずれも低く,少なくとも健側の麻痺は回復が見込めるので安全に行いうる。③片葉切除でも内服症例が一定の率であり,術前TSH高値の症例では術後の内服の可能性が高いこと。これら3つの事項を説明し,腫瘍の進行度や合併疾患を考慮しつつl-チロキシンNa製剤内服の可能性の低い症例には片葉切除を,内服の可能性の高い症例には片葉切除と全摘を提示し,患者の要望も考慮して術式を選択している。T2以上の症例では甲状腺切除の範囲が必然的に大きくなり,甲状腺機能低下症の頻度が高くなることが予測されることから,合併症の観点からみても現状の甲状腺切除範囲設定の適応はおおむね妥当と考えている。

2010年に外来での131Iによる外来アブレーションが可能となって以降,われわれの施設ではリンパ節再発症例などに対し残存甲状腺全摘を施行する機会が増えている。このような場合,初回手術で亜全摘を施行された症例の手術が癒着の影響で最も難易度が高く(反回神経および副甲状腺の温存の意味で),次いで片葉切除+両側中央区域郭清が施行されている症例が難しく,最も容易なのが片葉切除+患側中央区域郭清が施行されている症例である。再発症例に対して残存甲状腺全摘を施行するべきか否かは議論のあるところではあるが,外来アブレーションが可能となった現在,将来起こりうる残葉甲状腺手術のことも考慮しておくべきであり,合併症のリスクを考えると片葉切除+中央区域患側郭清,もしくは全摘+中央区域両側郭清のどちらかが甲状腺乳頭癌の標準術式とわれわれは考えている。

当院では開院当初は亜全摘を標準術式としていたが,それをさらに拡大して全摘にしてみたところ亜全摘と比較して合併症に差はさほどなく,亜全摘と比較して残葉再発や中央区域リンパ節再発,遠隔転移の経過観察の点で診療が容易になったため,そのまま全摘が定着したという流れがある。一方で,合併症の点で片側手術(片葉切除+患側郭清)に優位性があることも十分理解しており,その点が生かせるような症例(切除マージンに余裕をもって腫瘍を摘出でき,かつ内服なしで長期に甲状腺機能が維持できる)については片側手術を勧めている。当院では合併症の頻度が比較的低く抑えられているので全摘主体の治療方針は認容されるものと考えているが,各施設での症例経験により施設ごとの合併症の頻度やその回復経過は異なる。各施設で合併症の状況を検討し,その結果に基づきそれぞれの施設にあった手術適応を決めておくことが何より重要と考える。

本論文の要旨の一部は第25回日本内分泌外科学会(2014年5月23日,名古屋)にて発表した。

著者は申告すべき利益相反を有しない。