2021 Volume 38 Issue 1 Pages 43-47

2021 Volume 38 Issue 1 Pages 43-47

側頸部リンパ節に甲状腺癌を認める場合,通常は甲状腺癌からの転移と診断されるが,稀に甲状腺に原発部位を同定できないことがある。この病態は従来lateral aberrant thyroid cancerと呼称されていたが,微小な甲状腺癌からの頸部転移か,リンパ節内に迷入した甲状腺組織からの癌化なのか論点となっている。

左頸部リンパ節腫大を主訴とした71歳女性の症例を紹介する。穿刺吸引細胞診で腺癌が疑われたが,甲状腺を含め原発巣を特定しえなかった。頸部郭清術を施行した病理診断で甲状腺乳頭癌と判明したが,甲状腺に明らかな原発巣を特定できず甲状腺の追加切除は行わなかった。既報告では,甲状腺の追加切除を推奨するものが多いが,その是非に関しては異論もある。

原発不明頸部転移癌の組織型はほとんどが扁平上皮癌であり腺癌は稀である。扁平上皮癌であれば頭頸部原発であることが多い一方,頭頸部領域に原発を有する腺癌は少なく,原発巣検索は胸腹部が中心となる。また,頸部リンパ節の質的診断は穿刺吸引細胞診が第一選択であり,細胞診の結果をもって原発巣検索に進むことが一般的である。今回細胞診で腺癌が疑われ,各種検査および関連各科における検索でも原発巣を特定できず,頸部郭清によって得られた永久病理診断が甲状腺乳頭癌であった症例を経験した。リンパ節甲状腺癌の病態と対応,更に細胞診結果への対応の適否について考察する。

症 例:71歳女性。

既往歴・家族歴:特記事項なし。

現病歴:2019年に近医内科で上部消化管内視鏡検査を受けた際に左無痛性頸部腫脹を指摘され当科に紹介された。

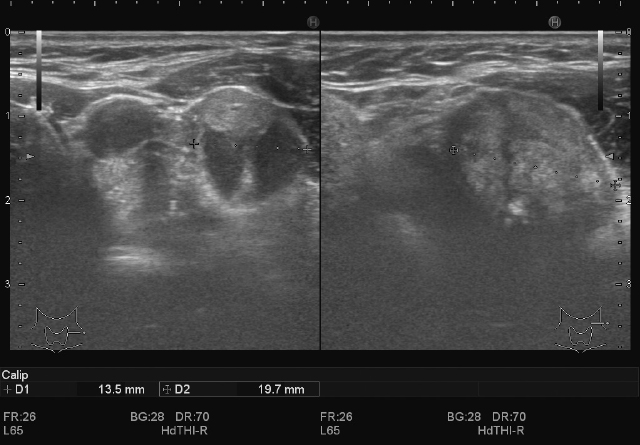

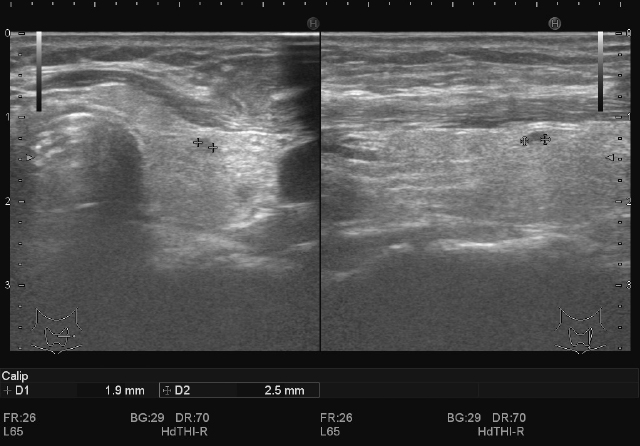

現 症:当科受診時のエコーでは左頸部に最大径19.7×13.5mmの球形で境界明瞭・辺縁整,内部不均一なリンパ節を始めとした多発リンパ節腫大を認めた(図1)。両側耳下腺・顎下腺には結節性病変を認めず,甲状腺には左葉に2.5mm,右葉に2.6mmの腺腫様結節特有の所見を呈する境界明瞭な結節を認めるのみであった(図2)。口腔・咽喉頭には異常を認めなかった。

左頸部リンパ節のエコー像:19.7×13.5mmの球形で辺縁整・内部不均一なリンパ節を認めた。

甲状腺左葉のエコー像:左葉に1.9×2.5mmの形状整で腺腫様結節を疑わす結節を認めるのみ。

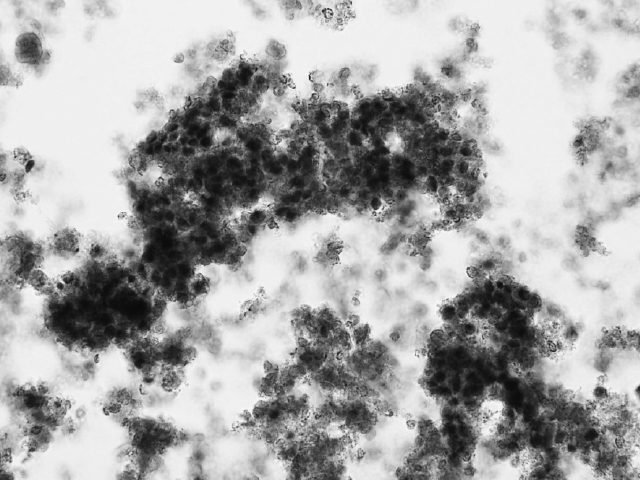

細胞診:受診4日目に行われた穿刺吸引細胞診では,古い赤血球と多数の組織球を背景に,N/C比の高い乳頭状集塊を認め腺癌の転移と診断された。ただこの時点で甲状腺癌の転移とは断定し得なかった(図3)ため,サイログロブリンやTTF-1やPAX-8による免疫染色は行われなかった。

リンパ節の細胞診:古い赤血球と多数の組織球を背景に,N/C比の高い乳頭状集塊を認め腺癌の転移と診断された。

臨床経過:原発巣検索のため,乳腺外科でのマンモグラフィ・エコー,婦人科での細胞診を含む内診,消化器内科での上部・下部消化管内視鏡検査・腹部エコーが行われたが,いずれも原発巣特定には至らなかった。消化器内科で測定したCEA・AFP・CA19-9など腫瘍マーカーにも上昇を認めなかった。

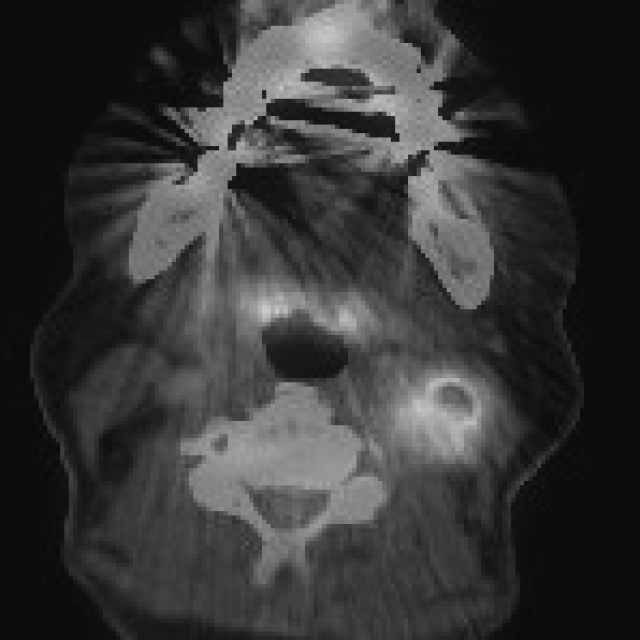

PET-CT:左上頸部にSUVmax7.1のFDG集積を認め,エコーで描出した頸部リンパ節に該当するものと考えられた(図4)。他には結節性病変・FDG集積を認める部位を認めず,原発巣の特定は困難であった。

PET-CT:左上頸部にSUVmax7.1のFDG集積を認める以外に集積は認めなかった。

原発不明頸部転移腺癌と診断し,受診から18日目に左頸部郭清術を施行した。頭頸部癌取扱い規約におけるレベルⅡaからⅢに多発リンパ節腫大を認め,レベルⅡaのリンパ節は内頸静脈に浸潤を認めたため合併切除した。術前のエコーで耳下腺・顎下腺に結節性病変を認めなかったこと,また甲状腺の結節も小さく形状から腺腫様結節が考えられたことから,耳下腺・顎下腺・甲状腺はいずれも温存した。

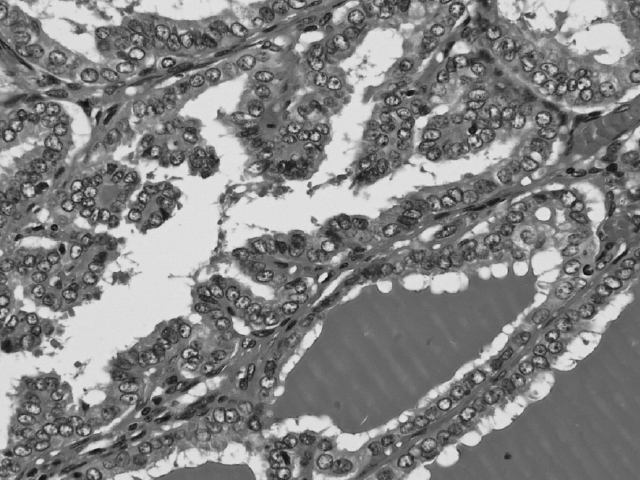

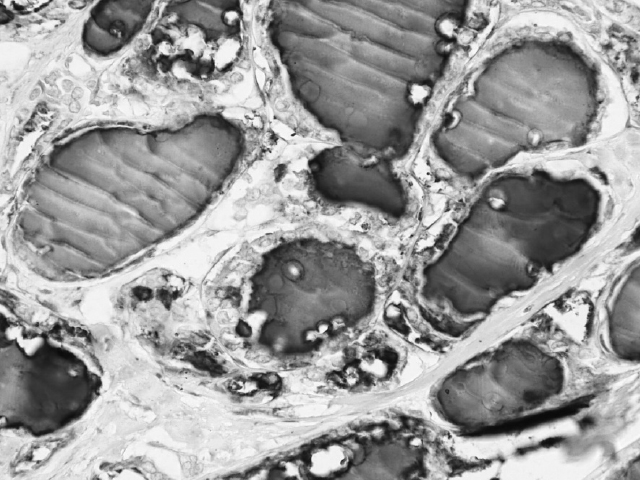

病理診断:レベルⅡa・Ⅲで4/6の転移が確認され,核内封入体・核溝を有する乳頭癌特有の核所見は目立たないものの,乳頭状から濾胞構造を呈する腫瘍細胞を認めたことから甲状腺乳頭癌の転移が疑われた(図5)。更に,腫瘍細胞の表面はサイログロブリンが染色された(図6)が,TTF-1やPAX-8の染色は行わなかった。

摘出リンパ節の病理所見:乳頭状から濾胞構造を呈する腫瘍細胞を認め,甲状腺乳頭癌の転移が疑われた。

リンパ節の免疫染色像:腫瘍細胞の表面にサイログロブリンの沈着を認める。

病理診断結果を踏まえて甲状腺の補完全摘も選択肢であることを患者にも提示したが,再度の全身麻酔下手術に忌避感もあったため慎重な経過観察を行うこととした。術後1年経過した時点で,甲状腺結節のサイズに変化なく,両側頸部の新たなリンパ節腫大も認めておらず,血清サイログロブリン値の変動も認めていない(抗サイログロブリン抗体は陰性)。

本症例の論点は,1)頸部リンパ節の細胞診で腺癌が疑われた場合の対応,特に細胞診結果を踏まえた上でのリンパ節生検の要否と,頸部郭清の是非,2)甲状腺に明らかな癌を見出し得ない頸部リンパ節甲状腺乳頭癌の病態の捉え方,3)治療における甲状腺切除の意義に大別されると思われる。

1)原発不明頸部リンパ節腺癌への対応甲状腺を始めとした頸部腫瘍における質的診断に細胞診が普及した昨今,細胞診の結果をもとに治療戦略を練ることは少なくない。

頸部リンパ節の細胞診で扁平上皮癌が疑われれば頭頸部領域の原発部位検索が優先され,腺癌が疑われれば頭頸部領域以上に胸腹部臓器の原発巣探索を進めるであろう。一方で細胞診から腺癌が疑われた場合には,リンパ節生検での病理診断を勧める報告もある[1,2]。

扁平上皮癌の場合,細胞診で得られた結果を確認する目的でリンパ節生検が行われることはなく,腺癌に限って組織診断を求めるこれらの報告には違和感を覚えるが,予後との関連があると思われる。

Leeら[1]は原発不明頸部転移腺癌の2年生存率20%,5年生存率9%と極めて悲観的な予後から,頸部郭清による頸部制御は片側上頸部限局の病変にのみ期待できると報告している。組織診断である程度の予後予測を行い,不要となり得る頸部郭清を回避すべきとの意図が伺える。Zurrら[2]も同様に,腺癌の不良な予後を念頭に置いた生検による組織診断を求めている。今回の症例においてリンパ節生検による組織診断が行われたとすれば,頸部郭清を行う前に甲状腺乳頭癌であることが判明したはずではあるが,リンパ節生検の意義に関しては別稿での考察とし,今後は甲状腺癌の転移を念頭に,穿刺で得られた検体のサイログロブリン免疫染色や,穿刺液中のサイログロブリン測定を検討したい。

2)頸部リンパ節乳頭癌の病態提示した症例は,以前からlateral aberrant thyroid carcinomaと呼称されることが多く,その病態に関する報告は少なくない。Kingら[3]が,そのほとんどが甲状腺に原発を有する頸部リンパ節転移とする報告を行った後,Crile[4],Dalgaadら[5]も甲状腺からの転移を支持する報告を行っている。同様の考えは,Clayら[6],Laheyら[7],Clarkら[8]も,後述する術式と併せて主張し,Kozolら[9]に至っては「lateral aberrant thyroid」という名称を廃すべきとさえ強調している。

一方,Vassilopoulou-Sellinら[10]は8例のaberrant thyroid cancerにおける経過から,甲状腺とは別個の病態と捉えている。Nakayamaら[11]は1例のみの報告ではあるが,リンパ節の病理学的所見と甲状腺の検索結果,そして11年間再発がない経過から,異所性甲状腺から生じた癌が考えられると結論付けている。同様に摘出した甲状腺に癌がないことを理由に,リンパ節への迷入組織から発生した癌と結論付けたWangら[12]の報告もある。

甲状腺癌からの転移説を支持する報告は,追加した甲状腺摘出標本から微小なサイズの癌が認められたことに依拠しているが,一部の症例では標本内に癌を証明できなかったものも含まれている。Fliegelmanら[13]は,転移説を支持する自らの報告の中で,Vassilopoulou-Sellinら[10]が支持する迷入甲状腺組織からの癌化説を完全には否定しないとした上で,標本内に癌を証明できなかったのは,甲状腺内の原発癌が自然退縮したのではと推測している。多数派である転移説を支持する報告には,標本内に癌を証明しえなかった症例が存在していること,一方で癌化説を支持する報告は症例数が少ないなど,それぞれ欠落因子があり,最終的に本病態の特定には至っていないのが実情と思われる。

3)甲状腺切除の意義病態が特定されない現状であることから,甲状腺切除への考え方も賛否両論である。先述した転移説を支持する報告は当然甲状腺の追加切除を推奨している。中でも,De Jongら[14]は,甲状腺に対してエコーやシンチグラムを行った結果25%に「異常」を認めたから甲状腺の追加切除が望ましく,片葉切除では再発例があるから全摘が望ましいと主張している。Maceriら[15]も,たとえシンチグラムなどで結節を証明し得なくとも全摘と頸部郭清が望ましいと述べている。Adotey[16]に至っては報告した症例は手術そのものを拒否されたにも関わらず,全摘に加えて術後のヨード内用療法が望ましいと持論を述べている。

これら甲状腺摘出を強硬に指示する根拠は,甲状腺切除例に甲状腺癌による原病死がない術後成績に依拠している。手術によって甲状腺を含めた頸部制御は当然として,遠隔転移死も認めなかった点は,確かに積極的な手術を支持する成績と言える一方,これらの報告は甲状腺切除,特に全摘に伴う反回神経麻痺や副甲状腺機能低下などの合併症に関する言及がない問題点がある。

一方で,Pacheco-Ojedaら[17]は,頭頸部扁平上皮癌の根治手術で行われた頸部郭清組織内や,頭頸部癌の追跡中に発見されたリンパ節甲状腺乳頭癌という特殊な集団における検討の中で,甲状腺癌が予後に影響しなかったことから,甲状腺の追加切除は不要と提唱している。Vassilopoulou-Sellinら[10]も同様の集団での検討から追加切除不要論を述べている。

追加切除不要を推奨する報告は少数派であり,検討対象が特殊な背景を有するため,追加切除推奨派との間で比較検討することには無理はあると思われるが,甲状腺癌の予後に差異がないことに着目すれば,追加切除の意義は大きくないと言える。

さらに,追加切除を推奨するほとんどの報告では,甲状腺の検索が触診やシンチグラム[14,15]であり,より微細な病変を描出し得るエコーでないことも特徴である。つまり本来ならばエコーで描出し,場合によっては細胞診で甲状腺原発癌と診断しえた症例も含まれている可能性がある。微細な甲状腺の病変を形態などから質的に推測し得る昨今のエコーを用いた場合,合併症の危険を冒してまで甲状腺全摘を推奨することが望ましいことなのか疑義を呈さざるを得ない。

提示した症例は,繰り返し行ったエコーで癌を疑わす所見が認められないことから,甲状腺の追加切除は行わなかった。一方で,リンパ節が内頸静脈に浸潤する病態から遠隔転移の危険性が残るのも事実である。頭頸部扁平上皮癌であれば,節外浸潤は術後外照射の適応であるが,乳頭癌であることから外照射の意義は乏しく,さらに甲状腺が残存していることからシンチグラムや血清サイログロブリンが追跡に無力である難点も存在する。

提示した症例は71歳でハイリスク癌症例ではあるものの,遠隔転移が出現した場合でも甲状腺全摘を行い得ると考えて甲状腺温存とした。即座に甲状腺全摘を追加すべき年齢や転移リンパ節数などの指標を明確にはできていない。甲状腺全摘を行うことで得られる恩恵と合併症などの不利益の双方を十分に説明した上で,適応を決定すべきと考えている。本例ではCT・PET-CTを用いた遠隔転移検索を考えてはいるが,いずれにしても慎重かつ長期にわたる追跡を予定している。

1)細胞診および諸検査で原発不明頸部転移腺癌と診断して頸部郭清を行い甲状腺乳頭癌と判明した症例を経験した。

2)術前・術後のエコーで甲状腺に原発癌を疑わす所見が得られず,甲状腺の追加切除は行わなかった。

3)頸部リンパ節から偶発的に発見された甲状腺癌の病態・対応について文献的考察を行った。