2017 Volume 66 Issue 3 Pages 225-233

2017 Volume 66 Issue 3 Pages 225-233

Jerk-locked back averaging(JLA)は,誘発電位測定装置を用いて測定中に出現したミオクローヌスによって生じる筋収縮をトリガーし,その前後の脳波を加算平均する解析法である。我々は,既に記録したビデオデジタル脳波からJLA解析を行う独自ソフトウエアを開発した。本論文の目的は,このJLA解析ソフトウエアの有用性について検討することである。対象は,Dravet症候群の8か月女児(症例1)と不随運動が認められた11歳5か月女児(症例2)のビデオデジタル脳波とした。JLA解析は,以下の手順に従った。1)ビデオデジタル脳波記録を再生する。2)ミオクローヌス様の不随運動が認められる部分の筋電図の立ち上がりをonsetとする。3)onsetの同位相の前後140 msの脳波を加算平均処理する。症例1は,onsetの約60 ms前に約20~30 μVの陰性波が存在することから皮質性ミオクローヌスが示唆された。しかし,症例2には,有意な脳波変化は認められなかった。ビデオデジタル脳波記録データを用いたJLA解析は,誘発電位測定装置を用いた解析と同様に皮質性ミオクローヌスの診断の補助となり,我々が独自に開発した解析ソフトウエアは,特に測定が難しい小児において有用である。

Jerk-locked back averaging(JLA)解析は,四肢のミオクローヌス筋放電と頭皮上脳波を多チャンネルにて同時記録し,ミオクローヌス筋放電の立ち上がり(onset)をトリガーとしてその前後の脳波を逆行性に加算平均する方法でShibasakiら1)により開発された。JLA解析の意義は,ミオクローヌス筋放電に先行して脳波上に何ら突発性異常が認められない場合でも,この方法を用いるとそのミオクローヌスに関連した脳電位が証明される場合がある2)。

日常の臨床検査で行われるJLA解析は,誘発電位測定装置を用いて測定中に出現したミオクローヌスによって生じる筋放電をトリガーしてその前後の脳波を加算平均する方法である。一方,すでに記録した脳波記録データを用いたJLA解析は限られた施設で研究目的に行われており,FOCUS/QP-221A(日本光電)3)などの専用ソフトウエアが必要である。我々の開発した方法は,不随運動を捉えた筋電図すべてを目視にてonsetを修正するのに対し,FOCUS/QP-221Aは代表的な筋電図のテンプレートを設定して筋電図を自動認識させるが,個々の筋電図に対してonsetを修正できない。また,JLA解析の対象は,成人症例がほとんどで小児,とりわけ乳児に適用された報告は少ない3)。そこでデジタル記録されたビデオ脳波記録を用いて後方視的にJLA解析を行うソフトウエアを独自に開発し,わずか2症例ではあるが小児症例に適用し解析が診断の一助になったことから,この解析ソフトウエアの有用性を報告する。

2014年4月から2015年3月までに埼玉県立小児医療センター神経科を受診し,てんかん診断目的にビデオ脳波記録を行った患者のデジタル脳波記録を対象とし,以下の症例について詳細に検討した。

1) 症例1右上肢のミオクローヌスを呈する8か月の女児,生後4か月に強直間代発作,ミオクローヌスを発症し,遺伝子検査にてSCN1A遺伝子変異が認められ,Dravet症候群4)と診断された。脳波記録時の表面筋電図電極装着部位は,右手指に不随運動が認められるため左右の前腕指伸筋と左右前腕浅屈筋の4か所とした。

2) 症例2左大腿のミオクローヌス様の不随運動を呈する11歳5か月の女児。脳波記録時の表面筋電図電極装着部位は,左大腿部に不随運動が認められるため左右大腿二頭筋と左右大腿四頭筋の4か所とした。

2. 脳波記録頭皮電極は国際10-20法にて,表面筋電図記録は不随運動が認められる主導筋,拮抗筋に皿電極を用いて体幹に対して左右対称に装着した。脳波計は,ビデオカメラ付きデジタル脳波計EEG-1218(日本光電製)を用いた。脳波記録初期条件は,基準電極誘導法にて,記録感度10 μV/mm,時定数0.3秒,高域遮断周波数300 Hz,サンプリング周波数1,000 Hzとし,表面筋電図は記録感度20 μV/mm,時定数0.03秒,高域遮断周波数60 Hzにて記録(解析時は300 Hzに設定変更)し,記録終了後に脳神経ネットワークシステム(CNN;日本光電製)に保存した。

3. jerk-locked back averaging(JLA)解析解析対象脳波データの取り出しは,CNN専用端末にて脳波記録をビデオとともに再生し,不随運動が認められる部分を目視にて確認後に範囲指定して,ASCII形式にて磁気媒体に保存した(Figure 1, 2)。

指定した筋電図のonsetポイント〈症例1〉

5秒間の脳波と筋電図。EMG1:左前腕指伸筋,EMG2:右前腕指伸筋,EMG3:左前腕浅屈筋,EMG4:右前腕浅屈筋。緑色に塗られた四角には,トリガーした点の番号を示す。

指定した筋電図のonsetポイント〈症例2〉

30秒間の脳波と筋電図。EMG1:左大腿二頭筋,EMG2:右大腿二頭筋,EMG3:左大腿四頭筋,EMG4:右大腿四頭筋。緑色に塗られた四角には,トリガーした点の番号を示す。

次に,著者らが独自に開発した脳波再生解析ソフトウエア5)に保存したデータを読み込み,不随運動が認められるonsetをトリガーとして,その前後140 msの範囲で切り出したファイルを作成した。140 msとした理由は,当院の誘発電位測定装置のJLA解析のデフォルト値に合わせた。

さらに,新たに開発したJLA解析ソフトウエア(開発言語Visual BASIC ver. 6,Windows 7対応)を用いて,切り出したファイルを読み込み,筋電図は整流変換してonsetの調整(Figure 3a, b)と記録状態を確認して,採用あるいは不採用を指定後に,加算平均計算処理を行った。採用,不採用の基準は,陰性側に整流変換した筋電図の立ち上がりが明瞭でその直前の約100 ms間にドリフトが少なく,同位相の脳波にドリフトやアーチファクトの混入が少ないものを採用した。

切り出した波形のonset調整前(a),調整後(b)〈症例1〉

波形番号19のC3-A1とEMG2:右前腕指伸筋の波形を示す。

なお,本研究は埼玉県立小児医療センター倫理委員会にて,「脳波記録データの2次解析に関する研究」の承認(承認番号:2015-01-007)を受けて行った。

onset調整前の切り出した108波形をFigure 4の左に示し,右はonset調整後に不採用波形を除いた73波形を示す。同様に筋電図と同じ時相の調整前後のC3-A1の脳波をFigure 5に示す。なお,両図とも下部の緑色の太線は加算平均波形を示す。

切り出した筋電図(EMG2:右前腕指伸筋)波形表示〈症例1〉

切り出した脳波(C3-A1)表示〈症例1〉

症例1と同様に,Figure 6の左にonset調整前の切り出した126波形を,右はonset調整後の不採用波形を除いた114波形を示す。下部の緑色の太線は加算平均波形を示す。

筋電図表示〈症例2〉

EMG3:左大腿四頭筋

右前腕指伸筋のonsetを基準としてF3-A1,F4-A2,C3-A1,C4-A2,P3-A1,P4-A2,Fz-AV,Cz-AV,Pz-AVの脳波を加算平均したJLA波形をFigure 7に示す。C3-A1,P3-A1の脳波には,onsetに約60 ms先行した約20~30 μVの陰性波を認めた。

jerk-locked back averaging解析結果〈症例1〉

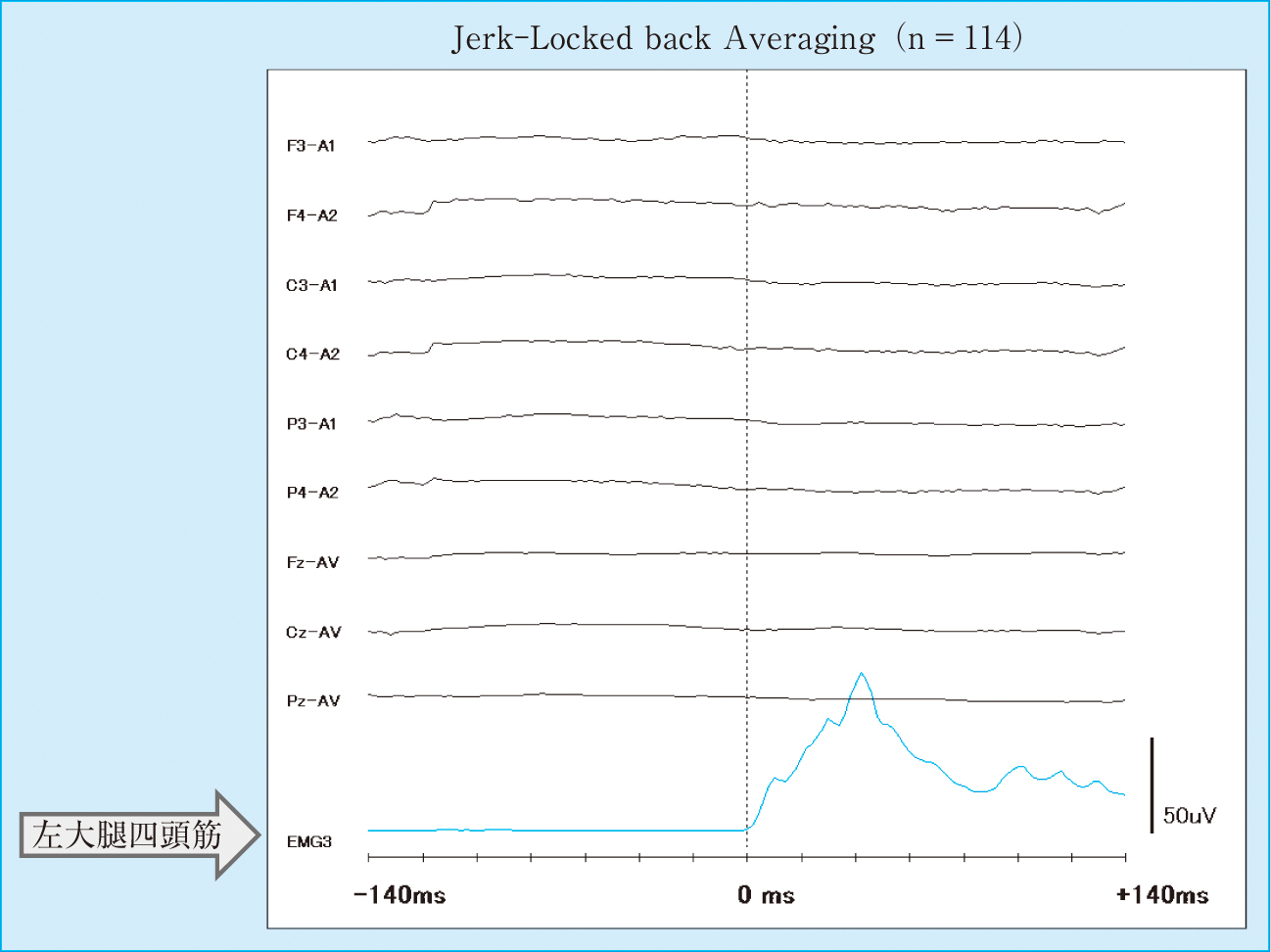

左大腿四頭筋のonsetを基準としてF3-A1,F4-A2,C3-A1,C4-A2,P3-A1,P4-A2,Fz-AV,Cz-AV,Pz-AVの脳波を加算平均したJLA波形をFigure 8に示し,加算平均波形はいずれの誘導も平坦である。ただし,−140 msから−120 msの間,120 msから140 msの間の波形の歪みは,元の切り出した波形情報が280 msであることによる。すなわち,onset位置を右にずらせばプラス側で,左にずらすとマイナス側で最高20 msの情報が脱落し,計算上0 μVとしているため計算誤差として表れている。

jerk-locked back averaging解析結果〈症例2〉

ミオクローヌスは,正常例でもごく普通に遭遇する不随運動のひとつで,意識消失のない四肢や顔,体幹を巻き込んだ突然の短時間のぴくついたショックのような動きとして特徴づけられる6),7)。また,ミオクローヌスは,病態生理学的メカニズムにより皮質性,皮質下性,脊髄性ミオクローヌスの3つに分類される8)。

ミオクローヌスに関連した脳電位を証明する検査法の一つとして,JLA解析が用いられている。日常検査で行われているJLA解析は,誘発電位測定装置を用いて,電極を装着した状態で不随運動の出現を待ち,測定条件に合致した筋電図の変化を自動的に捉えて,onset前後の脳波を加算平均処理する。このためには,測定開始後に不随運動がある程度頻繁に起こらなくてはならないが,あまり激しく起こってもアーチファクトが多数混入して記録できないこともある。また,アテトーゼやジストニーのように筋放電がだらだらと立ち上がる不随運動では,正確な加算平均が望めない2)。まして,乳幼児を含む小児では,検査中に体動が少ない状態でいつ出現するかわからない不随運動の出現を待つことは困難であるため,JLA解析が普及していないと思われる。

推奨されている主なJLA解析の条件2)は,筋電図は,双極導出した増幅波形を整流回路にて整流波形へ変換する。脳波は,頭皮上中心前部を主体に皿または円盤電極を用いて両側耳朶連結電極または不随運動と同側の耳朶を基準にする。

また,サンプリング周波数は2,000 Hzとしているが,我々が用いた脳波記録は1,000 Hzである。誘発電位測定装置を用いた場合の筋放電を捉える筋電図の検出は,あらかじめ設定した電位差以上のものを自動認識させる。そのため,筋電図の自動認識の精度を上げるためにより高いサンプリング周波数が必要であると考えられる。一方,本法は,検出した個々の筋電図について拡大して立ち上がりのonsetを目視にて補正している。JLA解析が陽性であったものは1例ではあるが,本法を用いることによりサンプリング周波数が1,000 Hzでも検出が可能であると考えられる。

さらに,分析時間はonsetの400 ms前から240 ms後とするが目的に応じて変更してよいとされる。Shibasakiら6)は分析時間をonsetの前後200 msとして,脳波活動を提示するためには加算平均は50回加算で十分であるとしている。我々が行った今回のJLA解析条件は,分析時間および加算平均回数も,既報告3)を加味しても十分であると考えられる。

症例1は,JLA解析において右前腕指伸筋のonsetに約60 ms先行してC3-A1,P3-A1の脳波に優位に約20~30 μV程度の陰性波を認めた。皮質性ミオクローヌスの基準には,巨大SEPの存在,C反射の誘発,JLA法による先行棘波の証明の3点が提唱9)されているが,本症例の巨大SEPは 陰性,C反射の誘発は未実施,JLA法による先行棘波の証明のみである。また,皮質下ミオクローヌスでは筋収縮に先行した放電は見られない10)としていることから,本症例は皮質性ミオクローヌスを捉えていると示唆された。左半球の中心や頭頂部に陰性波を認めたことは,体性感覚野領域に相当し,右前腕にミオクローヌスを認めたことは脳活動と筋放電は一致するものと考えられた。皮質性ミオクローヌスにおける潜時は,筋放電に先行した脳電位との時間であり,報告者によって幅がある。潜時は,主に成人領域で,小脳性運動失調患者で10~15 ms1),持続性部分てんかん患者で32 ms11),進行性ミオクローヌス患者で6~22 ms12),不随運動を認める患者で約20 ms13)とし,小児領域では6歳と11歳の小児の連鎖球菌感染患者で6~22 ms14),1歳の手指に持続性ミオクローヌスのある患者で80 ms3),3歳の左手全体にミオクローヌスのある患者で125 m3)などの報告がある。木全ら3)の報告では,1歳症例で80 ms,3歳症例で125 msに対して本症例は低年齢にも関わらず約60 msと短いことは,推測ではあるが脳神経や身体の発達の個人差,病態の違いによるものと考えられる。木全らの報告を加味した3歳以下の乳幼児では,参考ではあるが聴性脳幹反応のⅤ波潜時の年齢ごとの正常参考値14)を考慮すると,潜時は成人例と比較して延長していると考えられる。

症例2は,JLA解析ではonsetに先行する脳波変化は認められず,覚醒時のビデオ脳波記録には明らかに左大腿におけるミオクローヌス様の不随運動が認められたが,睡眠段階が1から2に深まるに連れてその出現が減少しその後停止した。また,脳波ではてんかんを疑う突発異常波は出現していないことから,心因性非てんかん発作と診断された。Teradaら16)は,心因性ミオクローヌスと診断された症例において,不随運動と考える運動を基準にしてJLA解析を行い,その運動に先行した700 ms~2,100 ms前に陰性緩電位を認めたと報告している。しかし,今回はonsetの先行140 msまでを解析対象としたため,陰性緩電位の有無については検討していない。

小児専門病院である当院では,発作時脳波記録目的に,表面筋電図を装着し数時間から終夜など長時間にわたるビデオ脳波記録を行っている。そこで,すでに記録したビデオ脳波記録を用いた後ろ向きのJLA解析ができるかどうかを検討し,独自の解析ソフトウエアを開発した。すなわち,JLA解析のために限られた電極数で長時間患児を拘束する必要がなく,通常の脳波判読ができ,ビデオ記録から不随運動の瞬間の患者の様子を観察できる利点がある。また,筋放電と同時に記録した脳波変化を1つずつ目視にて確認することにより,ノイズの混入やドリフトが大きい場合には除外し,onsetがずれている場合には2ミリ秒単位で微調整ができることから,解析の正確性は向上する。

今回,JLA解析が陽性であったのは1症例であるが,本法は後方視的に検討が可能である。このため,他施設との共同研究ができれば症例を増やすことができ,さらに本法の有用性の検証ができると思われる。

ビデオ脳波記録データを用いたJLA解析は,誘発電位測定装置を用いた解析と同様に皮質性ミオクローヌスの診断の補助となり,特に測定が難しい小児では有用性が高く,乳幼児のミオクローヌスの潜時は長い傾向であった。また,我々が開発した解析ソフトウエアは,JLA解析に応用できることから有用である。

なお,本論文の要旨は第49回日本てんかん学会学術集会(長崎)にて発表した。

本研究のご指導および論文のご校閲いただきました,埼玉県立小児医療センター神経科部長 浜野晉一郎先生に深謝いたします。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。