2017 Volume 66 Issue 3 Pages 191-195

2017 Volume 66 Issue 3 Pages 191-195

血液透析(HD)患者の足底の皮膚灌流圧(SPP)と関連パラメータ,および糖尿病の合併の関係について検討した。HD患者348趾の足底SPP値は77.0 ± 17.6 mmHg,両側平均値は76.4 ± 17.6 mmHgであり諸家の報告とほぼ一致した。重回帰分析では年齢と収縮期,拡張期血圧が独立した規定因子であった。これは血管の石灰化に,加齢による動脈硬化が影響を及ぼすと推測する。また,足底SPP値の臨床的な評価には,測定時の血圧の変動を考慮する必要があると思われる。一方,ヘモグロビンA1c,グリコアルブミンに有意な負の相関があった。糖尿病の足底SPP値は73.4 ± 15.2 mmHgであり,非糖尿病の79.7 ± 17.5 mmHgに比して有意に低下し(p < 0.05),片側の下肢を切断しているような重症例においては,34.5 ± 21.3 mmHgとさらに有意な低下(p < 0.01)が認められた。HD患者における糖尿病の細小血管障害の合併は,足底SPP値の低下に関与していることが示唆された。

血液透析(hemodialysis; HD)患者に発症する末梢動脈疾患(peripheral arterial disease; PAD)は,慢性腎臓病(chronic kidney disease; CKD)に伴う骨・ミネラル代謝異常(mineral and bone disorder; CKD-MBD)により生じる血管石灰化が主な原因と考えられている1)。HD患者の血管石灰化は心血管系における死亡の危険因子であり,また下肢の末梢動脈に起きると発見が遅れ,治療が困難になることもある。そのため重篤な合併症を起こさないためにも,医療的フットケアを積極的に施行し,症状の訴えのない時期での早期発見が必要となる2)。

平成28年度の診療報酬改定では,「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が新設された3)。これはHD患者に対して日本透析医学会のガイドライン4)に基づき問診,理学所見,および足関節上腕血圧比(ankle brachial pressure index; ABI),または皮膚灌流圧(skin perfusion pressure; SPP)を施行してPADのリスクを評価し,療養上必要な指導管理を行った場合に算定されるものである。

今回,われわれはHD患者の足底のSPP値と関連パラメータ,および糖尿病の合併の関係について検討したので報告する。

対象は当クリニックのHD患者178例(男性123名,女性55名/糖尿病78名,非糖尿病100名)の両下肢348趾(片側下肢切断例,不随意運動の出現により測定不可能な症例は除外)である。年齢は31~92歳(平均65.5歳),透析歴は1ヶ月~31年6ヶ月(平均8年1ヶ月)であった。なお,本研究は筆頭著者の所属先である小山すぎの木クリニック倫理委員会の承認を得ている。

SPPは米国Vasamed社製のPAD4000を使用し,冬期に室温26~27℃の環境にて,透析中にベッドサイドで足底内側部を測定した。SPPの測定原理をFigure 1,測定手順をFigure 2に示した。求めた足底SPP値と年齢,透析歴,上腕の収縮期血圧と拡張期血圧,総コレステロール,HDLとLDLコレステロール,中性脂肪,カルシウム,無機リン,フェリチン,副甲状腺ホルモン(intact PTH),ヘモグロビンA1c,グリコアルブミン,β2マイクログロブリンなどのパラメータとの関係,および糖尿病の合併の影響について検討した。

SPPの測定手順

上段:①感染予防のため足部を食品用ラップフィルムで覆った(その際にレーザーセンサプローブを付ける位置が,皺にならないように注意した)。②足底内側部のラップフィルムの上にプローブの先端部を付け,さらにその上からラップフィルムを被せた。③足部用のカフをプローブの上に巻き,緩みのない程度に固定した。

下段:SPPの代表的測定例。a:糖尿病性腎症(疾患対照),71歳,男性,透析歴は7年3ヶ月であり,右足底SPPは69 mmHgであった。b:糖尿病性腎症(左下肢を切断した重症例),70歳,男性,透析歴は6年1ヶ月であり,右足底SPPは47 mmHgであった。

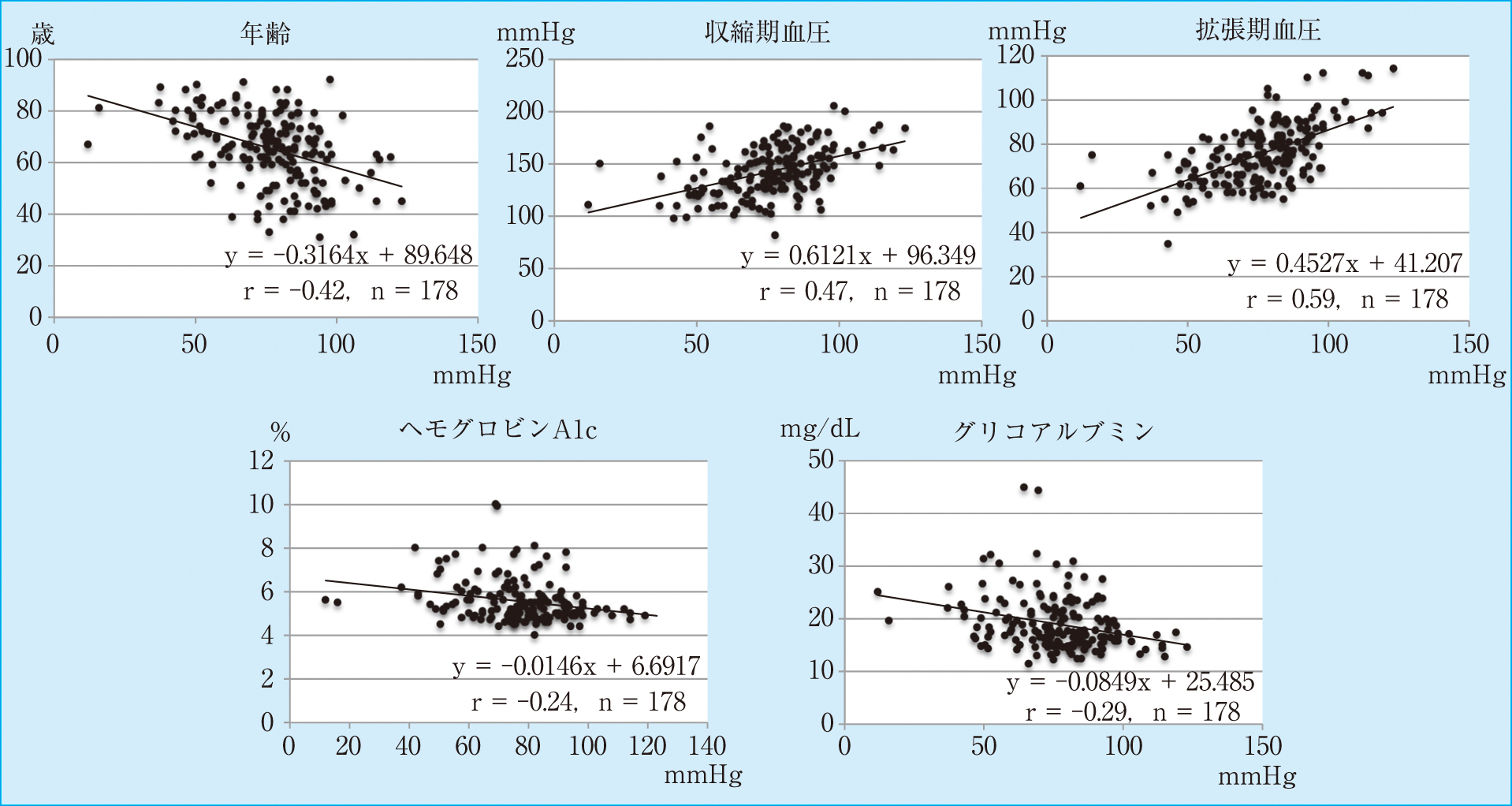

HD患者178例のうち下肢切断症例が4例(2.2%),不随意運動により測定が不可能な症例が4例(2.2%)あり,8例は片側足底のみの施行となった。HD患者348趾の足底SPP値は77.0 ± 17.6 mmHg,両側の平均値は76.4 ± 17.6 mmHgであった。両側平均の足底SPP値と各パラメータの関係については年齢,ヘモグロビンA1c,グリコアルブミンが有意な負の相関,収縮期血圧,拡張期血圧は有意な正の相関があった(Table 1)。また,足底SPP値と相関関係のあった年齢,収縮期血圧,拡張期血圧,ヘモグロビンA1c,グリコアルブミンについて重回帰分析を行ったところ年齢(β = −0.32, p < 0.001),収縮期血圧(β = 0.24, p < 0.05),拡張期血圧(β = −0.28, p < 0.01)が独立した規定因子であった(Figure 3)。

| 平均±SD | 相関係数 | t値 | P値(両側確率) | |

|---|---|---|---|---|

| 年齢(歳) | 65.5 ± 13.3 | −0.418856024 | −6.119417239 | 5.93257E-09 |

| 透析歴(月) | 96.6 ± 78.9 | −0.057309737 | −0.761551229 | 0.44734713 |

| 収縮期血圧(mmHg) | 143.1 ± 23.0 | 0.469449978 | 7.053506729 | 3.8395E-11 |

| 拡張期血圧(mmHg) | 75.8 ± 13.6 | 0.589163927 | 9.673281994 | 5.12313E-18 |

| 総コレステロール(mg/dL) | 161.4 ± 32.6 | −0.05207959 | −0.691852726 | 0.489941505 |

| HDLコレステロール(mg/dL) | 49.3 ± 16.1 | 0.064154301 | 0.852859881 | 0.394896152 |

| LDLコレステロール(mg/dL) | 85.9 ± 25.2 | −0.095883963 | −1.27793256 | 0.202956125 |

| 中性脂肪(mg/dL) | 110.4 ± 93.1 | 0.019200632 | 0.254772134 | 0.799196547 |

| カルシウム(mg/dL) | 8.9 ± 0.6 | −0.066115491 | −0.879044476 | 0.38057573 |

| 無機リン(mg/dL) | 5.4 ± 1.4 | −0.02795846 | −0.371055935 | 0.711042126 |

| フェリチン(ng/mL) | 124.5 ± 75.2 | −0.187351045 | −2.530296371 | 0.012273602 |

| intact PTH(pg/mL) | 118.2 ± 95.7 | 0.046217535 | 0.613800794 | 0.540139494 |

| ヘモグロビンA1c(%) | 5.6 ± 1.0 | −0.241474012 | −3.301206439 | 0.001165642 |

| グリコアルブミン(%) | 19.0 ± 5.2 | −0.289737891 | −4.016072786 | 8.75143E-05 |

| β2-ミクログロブリン(mg/L) | 27.3 ± 6.0 | −0.167827908 | −2.258522988 | 0.025140618 |

HD患者の足底SPP値(平均値)と相関関係のある規定因子

足底SPP値とヘモグロビンA1c,グリコアルブミンに相関関係があったことから,糖尿病の合併における足底SPP値の影響について検討した。糖尿病が合併した症例の足底SPP値は73.4 ± 15.2 mmHgであり,非糖尿病の79.7 ± 17.5 mmHgに比して有意に低下し(p < 0.05),片側の下肢を切断しているような重症例においては,34.5 ± 21.3 mmHgとさらに有意な低下(p < 0.01)が認められた(Figure 4)。

糖尿病(片側下肢切断症例)と非糖尿病における足底SPP値

対象特性について,年齢は糖尿病64.6 ± 11.5歳,非糖尿病66.1 ± 14.6歳と有意差はなかったが,透析歴は糖尿病6年±4年3ヶ月に対して,非糖尿病群9年6ヶ月±7年6ヶ月と非糖尿病の方が有意(p < 0.01)に長期であった.

SPPは皮下1~2 mmの毛細血管レベルの血流が,どの程度の圧力で灌流し始めているかを示している。適応としては重症下肢虚血(critical limb ischemia; CLI)のアセスメント,難治性潰瘍の治癒予測や下肢切断レベルの判定,PADのスクリーニングなどがあり,血管の石灰化や浮腫の影響をほとんど受けない特徴がある5)~7)。しかし,SPP測定のレーザードップラー法は繊細であるため,測定部位の僅かな動きにも反応し,血流の再灌流と誤認識することがある。そのため測定中はモニタ画面を注視し,グラフ上の灌流量が急峻に立ち上がった場合は,測定部位の動きによるアーチファクトの可能性があるため,計測値として採用せずに再測定をした方がよい。

足底SPP値は健常人では79 ± 14 mmHg,HD患者は74.8 ± 28.5 mmHgという報告8)があり,当クリニックのHD患者においてもほぼ同様の値が得られた。足底SPP値とパラメータの関係については,年齢と負の相関があった。これは足底SPP値の低下には加齢による動脈硬化9)も関与することが考えられる。また,収縮期および拡張期血圧とは正の相関があり,足底SPP値は血圧の変動を反映することが考えられ,臨床的にCLIの評価をする場合はSPP測定時の血圧の変動に注意し,考慮する必要があると思われる。

一方,生化学検査ではヘモグロビンA1c,グリコアルブミンと足底SPP値に負の相関がみられ,糖尿病の合併が足底SPP値の低下に関与していることが示唆された。これは糖尿病があるHD患者では,血管性合併症である細小血管障害10)にCKD-MBDによる血管石灰化が併発して足底SPP値が低下し,さらにより重症な片側下肢切断するようなCLIの症例においては顕著になると推測する。わが国のHD患者の下肢切断率は年々増加傾向にあり,2012年の日本透析医学会の統計調査では,解答した23万8,135人中8,274人(3.5%)に下肢切断があると報告され,その70%以上は糖尿病合併症例である11)。よって特に糖尿病を合併したHD患者においてはSPPによるPADの早期発見,経過観察は極めて重要であると思われる。

SPPはHD患者におけるPADの検査として有用であった。これからはHD患者に限らず,特に高齢者のPADを早期に発見することは,超高齢化社会の到来に向けて重要な課題である。その手段の一つとしてSPPは非侵襲的であり,コンパクトな装置のため場所を選ばず,病棟などのベッドサイドでの測定が可能である。今後は糖尿病やフットケアなどのチーム医療の場での活用が予想される。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。