2017 Volume 66 Issue 6 Pages 703-708

2017 Volume 66 Issue 6 Pages 703-708

ネコ咬傷により感染したと考えられ,2016年に新菌種として認められたCapnocytophaga canisによる敗血症の1例を経験したので報告する。症例は67歳女性。既往歴として脾臓摘出があった。4日前にネコ咬傷があり,その後,発熱・全身倦怠感の出現と,血液検査結果から敗血症が疑われ入院した。入院時に採取した血液培養2セットは,培養開始から24時間後に嫌気ボトルのみ陽性となり,グラム染色像にて大小不同の両端が尖ったグラム陰性桿菌が認められた。サブカルチャー開始から4日後に発育した菌株を同定(IDテスト・HN-20ラピッド,日水製薬)したところ,Capnocytophaga canimorsus(プロファイル3051121,同定確率99%)と同定された。その後,実施されたシーケンス解析において,C. canimorsus基準株(ATCC35979株)との一致率は16S rRNA遺伝子が96.9%,gyrB遺伝子では75.5%と低値を示した。一方,C. canis基準株(LMG29146株)との一致率は16S rRNA遺伝子が99.8%,gyrB遺伝子では99.5%と高い一致率を示した。これまでの報告ではC. canisはイヌの口腔内から分離される病原性の低い菌種とされているが,本症例はネコ咬傷によりDICを伴う重症敗血症をきたした症例であった。

Capnocytophaga属菌はヒトや動物の口腔内に常在するグラム陰性桿菌である。このうちイヌ・ネコの保有菌種としてC. canimorsusおよびC. cynodegmiの2菌種が知られていたが,2016年に新たな菌種としてC. canisが認められた。新菌種の記載論文では,イヌの口腔内から分離されたC. canisは,C. canimorsusよりも病原性の低い菌種と記述されている1)。今回我々は,ネコ咬傷により感染したと考えられたC. canisによる敗血症の1例を経験したので報告する。

患者:67歳,女性。

主訴:発熱,倦怠感。

既往歴:気管支喘息,バセドウ病術後(19歳,輸血歴あり),輸血後肝炎,脾臓摘出術(44歳),食道静脈瘤硬化療法(48歳),咽頭静脈瘤あり。

現病歴:4日前に野良猫に両手を咬まれた。翌朝より寒気・全身倦怠感が出現し診療所を受診したが,その後も39℃台の発熱と全身倦怠感が持続したため,他医療機関へ救急搬送された。その際の血液検査において著明な血小板減少,炎症反応の上昇から敗血症を疑われ,当院に紹介となった。

入院時現症:意識レベルE4V5M6。体温39.8℃,血圧96/52 mmHg。脈拍99回/分。呼吸数20回/分。SpO2 96%(室内気)。眼球結膜に軽度の黄疸。頸部リンパ節腫脹なし。口唇出血あり。胸部呼吸音は清で左右差なし。心雑音なし。腹部平坦・軟,圧痛なし。左手首,右手首に暗紫色の痂皮化した咬傷を認めた。

入院時検査所見および臨床経過:入院時検査結果をTable 1,臨床経過をFigure 1に示す。入院時所見は全身性炎症反応症候群(SIRS)の定義を満たしており,血液生化学検査においてCRPおよび白血球数の著明な増加とプロカルシトニン陽性の結果から敗血症を疑った。さらに血圧低下と血小板減少およびD-Dimer上昇より,敗血症性ショックを伴う播種性血管内凝固症候群(DIC)の状態と考えられた。血液培養を2セット採取後,敗血症に対しpanipenem/betamipron(PAPM/BP)1 g/dayおよび免疫グロブリン,DICに対してAT-III製剤補充,新鮮凍結血漿・血小板輸血を施行した。治療開始後,血液検査結果の改善と全身状態の安定が見られ,第25病日に退院となった。

| TP | 4.8 g/dL | WBC | 270 × 102/μL |

| Alb | 2.3 g/dL | Neutro | 96.6% |

| ALP | 1,086 IU/L | Lympho | 2.7% |

| AST | 47 IU/L | Mono | 0.6% |

| ALT | 26 IU/L | Eosino | 0.0% |

| CK | 130 IU/L | Baso | 0.1% |

| LDH | 373 IU/L | RBC | 370 × 104/μL |

| γ-GTP | 18 IU/L | Hb | 11.7 g/dL |

| AMY | 15 IU/L | Plt | 0.4 × 104/μL |

| Ch-E | 123 IU/L | ||

| T-Bil | 4.7 mg/dL | PT-INR | 1.28 |

| D-Bil | 1.8 mg/dL | APTT | 33.9 sec |

| NH3 | 35 μg/dL | Fbg | 378 mg/dL |

| BUN | 45.4 mg/dL | FDP | 13.4 μg/mL |

| CRE | 0.95 mg/dL | D-Dimer | 8.7 μg/mL |

| HDL-C | 17 mg/dL | ||

| Na | 133 mEq/L | Influenza virus A | (−) |

| K | 2.9 mEq/L | Influenza virus B | (−) |

| Cl | 99 mEq/L | 尿中肺炎球菌 | (−) |

| CRP | 30.65 mg/dL | ||

| BS | 67 mg/dL | ||

| PCT | 61.85 ng/dL |

臨床経過

入院時,血液培養検査として好気用ボトルBacT/ALERT SA,嫌気ボトルBacT/ALERT FNを用い2セット採血を施行し,BacT/ALERT 3D(シスメックス・ビオメリュー社)を用いて培養を行った。培養開始から24時間後に嫌気ボトル2本が陽性となり,好気ボトルは7日目まで観察したが陰性であった。

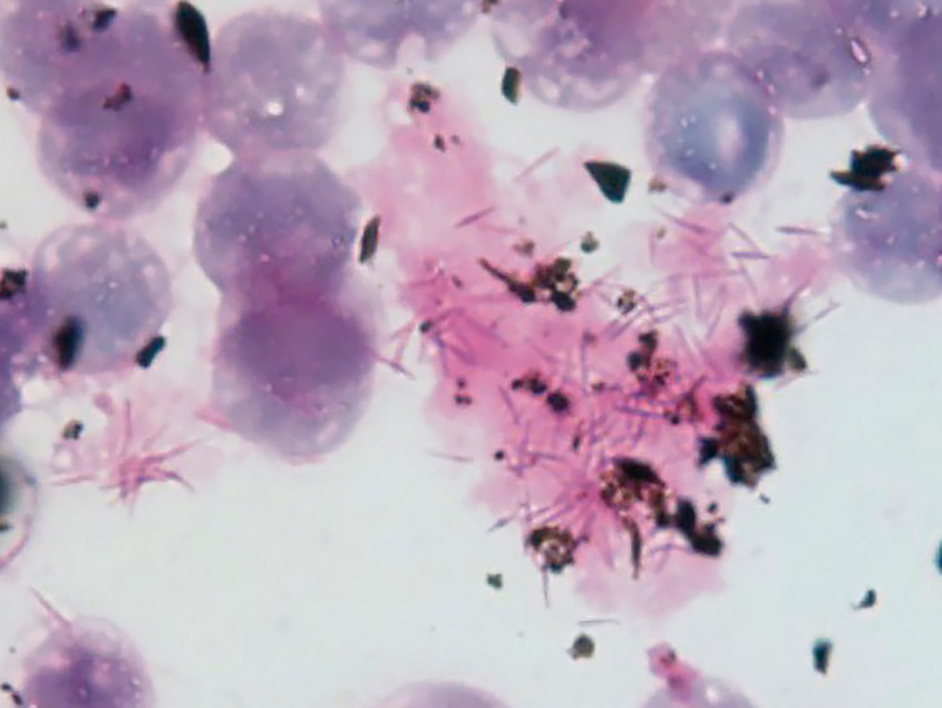

2. 塗抹・鏡検検査培養液のグラム染色にはグラム染色液B&Mワコー(和光純薬工業)を用いた。染色像は大小不同で両端が尖ったグラム陰性桿菌が認められた(Figure 2)。

血液培養陽性嫌気ボトルからのグラム染色(B&M法,1,000倍)

サブカルチャーは,5%ヒツジ血液寒天培地(日本BD)とチョコレートII寒天培地(日本BD)が35℃5%CO2環境下,BTB乳糖加寒天培地(日本BD)が35℃好気培養,ブルセラHK寒天培地(ウサギ・極東製薬)は35℃嫌気培養下で実施した。サブカルチャー開始から2日後,主治医よりネコ咬傷歴の連絡があった。カプノサイトファーガ症やパスツレラ症の可能性を考慮し,35℃5%CO2環境下でさらに培養を継続したところ微小な集落の発育が確認された(Figure 3)。増菌発育した菌株を用い同定を行った。

4日後の培地上の集落形態

A:血液寒天培地(35℃ 5%CO2)

B:チョコレート寒天培地(35℃ 5%CO2)

分離株はカタラーゼ陽性,オキシダーゼ陽性,IDテスト・HN-20ラピッド(日水製薬)による検査結果からC. canimorsus(プロファイル3051121,同定確率99%)と同定された。さらに,国立感染症研究所へ遺伝子解析・薬剤感受性検査を依頼した。シーケンス解析では,16S rRNA遺伝子(1,440 bp)およびgyrB遺伝子(1,417 bp)のシーケンスデータをGenBankにてBLAST検索したところ,C. canimorsus基準株(ATCC 35,979株)との一致率はそれぞれ96.9%,75.5%と低値であった。類縁菌のC. cynodegmi基準株(ATCC 49,044株)との一致率においてもそれぞれ96.9%,77.6%と同様に低値を示した2)。また,その他の菌種とのシーケンス一致率は,両遺伝子ともに,C. canimorsusあるいはC. cynodegmiとの一致率よりも大幅に低かったことから,C. canimorsus およびC. cynodegmiと近縁な新菌種である可能性が示唆された。

その後,分離株の新菌種提唱を念頭に各種の解析を進める中で,16S rRNAおよびgyrB遺伝子のシーケンスデータをGenBankのWhole genome shotgun contigsのデータベースを用いてBLAST検索した。その結果,2016年に正式に新菌種として認められたC. canis基準株(LMG 29,146株)と非常に高い一致率を示した(16S rRNA遺伝子99.8%,gyrB遺伝子99.5%)。2つの遺伝子のシーケンスがともに同一菌種と判断する上で十分な一致率を示したことから,本分離株はC. canisと同定された。

薬剤感受性検査については,判定は48時間後にCLSI M100-S23のHaemophilus influenzaeの判定基準に準じて行った(Table 2)。

| 抗菌薬 | 判定 |

|---|---|

| Ampicillin | S |

| Amoxicillin/Clavulanate | S |

| Ceftriaxone | S |

| Cefotaxime | S |

| Imipenem/Cilastatin | S |

| Meropenem | S |

| Azithromycin | S |

| Tetracycline | S |

| Ofloxacin | S |

| Ciprofloxacin | S |

| Chloramphenicol | S |

| Rifampicin | S |

| Sulfamethoxazole/Trimethoprim | R |

Haemophilus influenzae(CLSI M100-S23)の判定基準に準ずる

C. canisは2016年にRenziら1)によって提唱された,Capnocytophaga属の9菌種目となる新しい菌種である。この報告ではC. canisはイヌの口腔内から分離されているが,後にZangenahら3)は,ネコ咬傷を受けた患者の傷口から分離された例を報告している。これらのことから,C. canisは遺伝子解析において最も近縁な菌種であったC. canimorsusやC. cynodegmiと同様に,イヌ・ネコの口腔内常在菌であると考えられるが,その保菌率は不明である。Renziらの報告1)では,C. canisはヒト血清中での増殖能が低いこと,ヒトIgMの脱グリコシル化能を欠くことなどから,C. canimorsusよりも病原性の低い菌種であるとしている。しかしながら今回,ネコ咬傷後にDICを伴う重症敗血症を呈し,C. canimorsus感染が疑われた症例からC. canisが分離された。このことはC. canisがC. canimorsusと同等の病原性を有することを示唆する。微生物学的所見から比較したC. canimorsusとC. canisは,グラム染色像やコロニー形態,生化学的性状等極めて類似している。本症例で分離されたC. canis株と文献報告にあるC. canimorsus臨床分離株との生化学的相違は,簡易同定キットにおいて,γ-グルタミルアミノペプチダーゼが陽性を呈した点のみであった4)。病原性および細菌学的所見から,過去にC. canimorsusを原因菌として報告されている症例の中にC. canis症例が含まれていることが推測される。実際,2013年にYamamotoら5)がネコ掻傷から感染したC. canimorsus敗血症として報告した症例からの分離菌について,今回の症例と同様に国立感染症研究所において遺伝子解析を行った結果,C. canisであったことが明らかになっている(鈴木ら,発表準備中)。上述のZangenahらの文献3)にあるネコ咬傷による創傷部からの分離菌を含め,C. canis感染例はいずれもネコからの感染であること,また,C. canis感染によって敗血症を呈した重症例の報告は,海外を含めて上述のYamamotoら5)の報告以外にはこれまでなく,今回の症例とともにいずれも本邦で見出されている点は興味深い。

C. canisと近縁なC. canimorsus感染症の死亡率は,髄膜炎のみの場合は約5%と比較的予後は良いが,敗血症では約30%と高く,C. canimorsus敗血症の予後は不良である4)~13)。本感染症の罹患は免疫不全患者で多く,糖尿病,アルコール依存症,脾臓摘出者などが重要な基礎疾患に挙げられる4)~17)。また最近では,基礎疾患のない患者による重症例あるいは死亡例も報告されており5),8),11),18),この背景には近年のペット保有率の増加が1つの要因として考えられている9),10),12),17)。本症例は易感染性の精査のため実施された血清免疫電気泳動で,IgG λ-typeのM蛋白陽性を認め,骨髄検査の結果から,単クローン性ガンマグロブリン血症(MGUS)を併発していると診断された。このことから,患者は脾臓摘出後に加え,MGUSに伴い免疫機能低下を生じている可能性があり,このことがC. canimorsus感染と同様にC. canis感染による重症化のリスクを増大させ,敗血症さらにはDICに至ったと考えた。

イヌ・ネコ咬傷に伴う感染症の鑑別疾患として他にパスツレラ症が挙げられる。イヌ・ネコ咬傷による感染症の約半数から分離され7),イヌ咬傷ではPasteurella canisが優位,ネコ咬傷ではPasteurella multocidaが優位に分離されることが多く19),当初はP. multocidaを考えた。しかしながら,P. multocidaを原因菌とするパスツレラ症とC. canimorsusおよびC. canisを原因菌とするカプノサイトファーガ症ではその症状及び経過が異なる。前者の場合,症状としては局所の傷口の赤い腫脹と発熱を伴う痛みが多く見られ,発症は早ければ1時間以内と症状出現までが短時間である7)。時に敗血症を引き起こし,致死率は20%前後と報告されている20)。一方,後者は潜伏期間が2~14日と比較的長く,発症時には強い全身症状を示すことが多いとされている7),10)。また,菌の発育時間においても,P. multocidaは24時間培養で発育が見られる一方,C. canimorsusおよびC. canisは発育までに数日を要する点から13),鑑別のポイントになり得る。臨床症状あるいは各種検査から得られる所見を共有することは,原因菌を推定し,迅速かつ適正な治療を行う上で非常に重要である。特に血液培養が実施された患者において,エンピリカルな抗菌薬選択から,より治療効果の高い抗菌薬へ変更する上で欠かすことのできない有用な所見となる。

今回経験した敗血症例から分離されたC. canisは,2016年に認められた新菌種であり,文献にはヒトに対する病原性の低い菌種との記載がある。しかし,本症例ではヒトにおける敗血症の原因となり得る病原性を有した。今後,分離された菌株についてさらに詳細な解析を行うことで,その病原性についての知見が深まることが期待される。

本症例からの分離菌株と通常のC. canimorsusとの相違点は,同定キットで確認されたタンパク質分解酵素活性にあった。日常業務を遂行する中で,分離菌の性状から得られた結果について十分な解析と検証を行い,適切な情報提供を心がけることは微生物検査技師として重要な役割と考えた。

本研究は症例報告のため.倫理委員会の承認を得ていない.

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。