2018 Volume 67 Issue 2 Pages 249-253

2018 Volume 67 Issue 2 Pages 249-253

中皮細胞は体腔穿刺液ではしばしば認められるが,通常の尿沈渣で認めることはない。今回われわれは,尿沈渣で中皮細胞を検出したことが診断の端緒となった膀胱破裂の1例を経験したので報告する。症例は80代女性で,高K,高BUN,高CRE血症がみられ,既往歴からも末期腎不全が疑われた。尿検査で多量の蛋白尿を認めた。尿沈渣では赤血球や白血球,円柱などはごく少数であった。また,類円形の細胞が散在性または小集塊状に出現し,細胞のつなぎ目に窓形成(window formation)を認めた。核は単核からときに多核で,核小体を認めたが,核クロマチンの増量はみられなかった。以上の所見から中皮細胞を推定し,膀胱破裂を疑って報告した。その後腹水が著明に貯留し,血清BUNとCREもさらに上昇した。しかし,導尿で多量の尿が排泄され,貯留していた腹水が消失した。尿沈渣所見とこれらの患者イベントから,尿が腹腔内に流出していたと判断され,臨床的に膀胱破裂が想定された。神経因性膀胱により排尿しにくい状態であったのでバルーンカテーテルを留置したところ,数日後に腎機能の採血データが正常化した。尿沈渣で中皮細胞を検出したことからさらなる精密検査に至り,造影CTでは破裂部位を特定できなかったが,最終的に膀胱鏡で確認された。自験例は造影CTでは確認できない程度の膀胱破裂であり,尿沈渣が診断の端緒になった点で教訓的な症例といえる。

中皮細胞は胸腔や腹腔を覆う一層の細胞であり,体腔穿刺液ではしばしば認められるが,通常の尿沈渣で認めることはない。膀胱破裂などによって尿路と腹腔との交通が生じた場合,尿沈渣で中皮細胞を認めることがあるとされている1)が,非常にまれであり,実際にそのような症例報告は少ない2)。

今回われわれは,尿沈渣で中皮細胞を検出したことが診断の端緒となった膀胱破裂の1例を経験したので報告する。

患者:80代,女性。

家族歴:特記事項なし。

既往歴:子宮癌の放射線治療後,2型糖尿病,腎不全(透析間近といわれていた)。

現病歴:糖尿病性腎症で他院に通院中であり,腎不全による入院歴もあった。腎不全の際に認めていた背部痛が出現したので,当院救急外来を受診された。受診時の採血では,血清KやBUN,CREが高値であったので,血液透析を含めた加療目的のため当院入院となった(Table 1)。画像上,腹水はほとんどみられなかった。

| 生化学 | 血液 | ||

|---|---|---|---|

| Na | 120 mEq/L | RBC | 4.21×1012/L |

| K | 7.12 mEq/L | Hb | 138 g/L |

| Cl | 88 mEq/L | Hct | 0.386 L/L |

| TP | 7.0 g/dL | MCV | 91.7 fL |

| ALB | 4.3 g/dL | MCH | 32.8 pg |

| BUN | 64.7 mg/dL | MCHC | 358 g/L |

| CRE | 4.22 mg/dL | WBC | 10.5×109/L |

| eGFR | 8.2 | Plt | 183×109/L |

| 血糖 | 252 mg/dL | ||

| CRP | 0.06 mg/dL | ||

尿検査所見:蛋白(2+),糖(1+),尿蛋白/クレアチニン比(P/C比)14.76 g/g・Crと多量の蛋白尿を認めた。尿沈渣では赤血球や白血球,円柱などはごく少数であった(Table 2)。また,類円形の細胞が散在性または小集塊状に出現していた(Figure 1)。細胞質はやや厚みがあり,核は単核からときに多核で,核小体を認めたが,核クロマチンの増量はみられなかった。一部の細胞ではつなぎ目に窓形成(window formation)を認め,細胞質辺縁にブレブ形成と思われる所見もみられた(Figure 2)。ギムザ染色でも同様の細胞が散在性または小集塊状に出現していた。細胞質は好塩基性(濃い青紫色)でときに小空胞を認め,窓形成(window formation)もみられた(Figure 3, 4)。

| 尿定性 | 尿沈渣 | ||

|---|---|---|---|

| 混濁 | (−) | 赤血球 | 1–4/HPF |

| 色調 | 薄黄 | 白血球 | 1–4/HPF |

| 比重 | 1.008 | 細菌 | (±) |

| pH | 7.5 | 硝子円柱 | 1未満/LPF |

| 蛋白 | (2+) | 中皮細胞 | (+) |

| 糖 | (+) | コメント | 中皮細胞様の細胞を認めます。腹腔と尿路の交通などはありますか? |

| ケトン体 | (−) | ||

| 潜血 | (−) | ||

| ウロビリノーゲン | (±) | ||

| 亜硝酸塩 | (−) | 尿生化学 | |

| 白血球 | (−) | P/C比 | 14.76 g/g·Cr |

尿沈渣標本(Sternheimer染色 ×60)

単核または多核の細胞が出現し,明瞭な核小体を認める。核クロマチンの増量はみられない。

尿沈渣標本(Sternheimer染色 ×60)

左:細胞は3つの核と厚い細胞質を有する。

右:細胞同士のつなぎ目に窓形成を認める。細胞質辺縁に小さなブレブを形成している(矢印)。

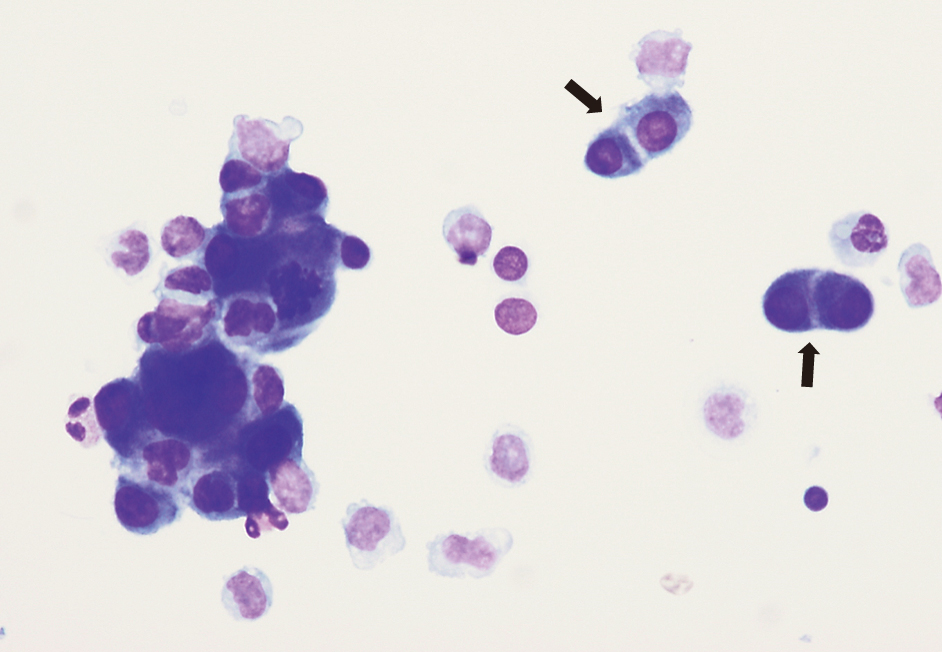

尿沈渣標本(May-Giemsa染色 ×40)

尿沈渣と同様の細胞が出現し,一部に窓形成を認める(矢印)。

尿沈渣標本(May-Giemsa染色 ×40)

細胞同士のつなぎ目に窓形成を認める。

細胞診所見:パパニコロウ染色でも,尿沈渣と同様の細胞が散在性にあるいは小集塊を形成しながら出現していた。細胞質はやや厚みがあり,核小体や軽度の核形不整を認めた。一部の細胞では窓形成(window formation)も観察された(Figure 5)。以前に尿沈渣の情報を伝えていたので,これらの細胞は中皮細胞の可能性があるものの,軽度の細胞異型を認めたのでClass IIIと判定した。

細胞診標本(Papanicolaou染色 左×40,右×60)

左:厚い細胞質と明瞭な核小体を認めるが,核クロマチンの増量はみられない。

右:一部の細胞に窓形成を認める。

経過:入院時から患者に起こったイベントと検査データの時系列変化を示す(Table 3)。尿沈渣で認めた細胞は中皮細胞と推定し,臨床医に腹腔と尿路の交通がないか尋ねた。しかし,この時点では画像上そのような所見がなかったので,さらなる精密検査をお願いした。その後腹水が著明に貯留し,血清BUNとCREもさらに上昇した。また,画像上は約150 mLの膀胱容積なのに対して,導尿で約2,500 mLの尿が排泄され,貯留していた腹水は消失した。尿沈渣所見とこれらの患者イベントから,尿が腹腔内に流出していたと判断され,臨床的に膀胱破裂が想定された。神経因性膀胱により排尿しにくい状態であったのでバルーンカテーテルを留置したところ,数日後に腎機能の採血データが正常化した。以上のことから患者は,偽腎不全(pseudo-renal failure)の状態になっていたと推察された。その後の造影CTでは破裂部位を特定できなかったが,最終的に膀胱鏡で確認された。

| 来院時 | 入院7日後 | 入院15日後 | |

|---|---|---|---|

| Na(mEq/L) | 120 | 131 | 143 |

| K(mEq/L) | 7.12 | 4.43 | 3.70 |

| Cl(mEq/L) | 88 | 103 | 104 |

| BUN(mg/dL) | 64.7 | 82.8 | 7.2 |

| CRE(mg/dL) | 4.22 | 5.73 | 0.52 |

| eGFR | 8.2 | 5.9 | 81.1 |

| CRP(mg/dL) | 0.06 | 17.78 | 1.53 |

| P/C比(g/g・Cr) | 14.76 | 6.37 | 0.67 |

| 患者イベント | ・救急外来受診 ・腹水を認めない ・尿沈渣で中皮細胞 |

・腹水の多量貯留 ・導尿で腹水消失 ・炎症反応出現 |

・バルーン留置 ・腎機能正常化 ・腹水貯留消失 |

自然膀胱破裂は,「外傷を受けないで発生する腹腔内または骨盤腔へのすべての膀胱破裂」と定義されている3)。原因としては飲酒によるものが多いが,子宮癌手術による神経因性膀胱,子宮頸癌術後放射線治療によるものも報告が増えている4)。自験例は,既往歴から子宮癌に対する放射線治療の影響が推察された。また,神経因性膀胱があるため排尿が困難であり,蓄尿により膀胱内圧が高くなり,破裂部位から腹腔内に尿が流出したと考えられた。

膀胱破裂では腹腔内に流出した尿が腹膜を介して再吸収される(逆腹膜透析)と,血清K,BUN,CREの上昇がしばしばみられ,偽腎不全(pseudo-renal failure)の状態を呈する5)。自験例は近医を受診中に血清CREの上昇・下降を繰り返していたという情報もあり,尿の腹腔内流出をこれまでも繰り返していた可能性が推察された。腎不全のため透析間近であるという既往歴や当院初診時の採血データ異常から末期腎不全かと推察されたが,バルーンカテーテル留置後は最終的に腎機能が正常化していることから,偽腎不全(pseudo-renal failure)の状態であったと考えられる。自験例では測定していないが,腹腔穿刺液中のK,BUNが血中の値と比べて高値であることが膀胱破裂の診断に役立つという報告もある5)。

自験例の尿沈渣に出現していた中皮細胞は,体腔穿刺液中にみられる一般的な中皮細胞の特徴6)とほぼ同様の所見を示していた。しかし,通常は尿沈渣中に認めることがないため判定が困難で,ギムザ染色の追加や臨床情報,画像データなどの情報収集が必要である。自験例では当院初診時の画像検査で異常が認められなかったので,細胞の鑑別に迷ったが,特に窓形成(window formation)やブレブ形成などの所見を重視して中皮細胞と判断した。

膀胱自然破裂の確定診断には,膀胱鏡検査における破裂孔の確認あるいは膀胱造影での膀胱外への造影剤の溢流が有用である。しかし,それぞれ偽陰性となる場合があり,注意が必要である7)。自験例は,尿沈渣像から膀胱破裂を疑った後に行われた膀胱鏡検査で直接破裂部位を観察することが出来た。したがって,自験例は診断において尿沈渣が非常に大きな役割を果たしたといえる。

自験例は造影CTでは確認できない程度の膀胱破裂であり,尿沈渣が診断の端緒になった点で教訓的な症例といえる。

当院では一般検査と病理検査が同一部門にあり,細胞診などで日常的に中皮細胞を観察していることが,自験例に活かされたと考える。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。