2019 Volume 68 Issue 2 Pages 302-307

2019 Volume 68 Issue 2 Pages 302-307

T&Tオルファクトメーター(T&T olfactometer; T&T)を用いた基準嗅力検査は,本邦では臨床上,唯一保険適応下で行われている嗅覚閾値検査である。近年,パーキンソン病やアルツハイマー型認知症などの神経変性疾患において,嗅覚障害が早期に発症することが言われており,超高齢社会の我が国で,今後重要な役割を呈していくと考えられる。今回,当院においてT&Tを行った患者1,472名を対象に,罹患疾患や障害の程度,並びに疾患毎の改善度の調査を行ったので報告する。疾患頻度は慢性副鼻腔炎が56.3%と最も多く,感冒後が13.9%,外傷性が4.4%の順で続いた。障害の程度は,外傷性で高度・脱失群が41名中33名(80.5%)で,有意に障害が重症であった(p < 0.05)。また,疾患別の改善度についても,外傷性において悪化・不変群が41名中27名(65.9%)となり,他の疾患と比べて有意に改善に乏しい結果となった(p < 0.05)。T&Tは,2015年4月に施行された「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,臨床検査技師の業務に加わったが,現状では医育機関でも行っている施設は多くはない。しかし,嗅力を数値化することで,治療効果や治療経過を患者に提示することができ,治療コンプライアンスを向上させるためにも重要な検査である。今後更に,嗅力検査が嗅覚障害の診療に寄与できることを期待する。

Olfactory examination is important to evaluate the extent of olfactory dysfunction and the effectiveness of treatment. In this study, we reviewed 1,472 patients who had examined olfaction with T&T olfactometer. The most common illnesses of these patients were chronic rhinosinusitis (56.3%), post-infectious olfactory dysfunction (13.9%), and trauma (4.4%). We divided into two groups; “normosmia to moderate hyposmia” and “severe hyposmia to anosmia”, and compared the severity and the outcome of treatment in each disease. There were more often to have the sever olfactory dysfunction in patients with head trauma significantly (80.5%; p < 0.05). It is significantly more likely to show “no improvement or worsening” (65.9%; p < 0.05) and rarely showed improvement in the patients with head trauma. Olfactory examination has been used by medical technologists since a partial revision in 2015 of the “Law Concerning Medical Technologists, Public Health Laboratory Technologists and Other Related Personnel” but is rarely used at medical institutions. However, olfactory examination is important to suggest the treatment and to bring out the patient’s willingness for undergoing the treatment. We expect that olfactory examination will be used more and contribute to the diagnosis and the outcome of the treatment for olfactory dysfunction.

嗅覚障害は鼻副鼻腔疾患を始めとする気導性嗅覚障害,感冒後や外傷性を代表とする嗅神経性嗅覚障害と,パーキンソン病やアルツハイマー型認知症等,神経変性疾患の一症状として出現する中枢性嗅覚障害がある1),2)。その中でT&Tオルファクトメーター(T&T olfactometer; T&T)(第一薬品産業株式会社)を用いた基準嗅力検査は,嗅覚閾値を評価できる検査として日本で唯一保険適応とされ,嗅覚障害の程度や治療効果等を評価するために重要な検査である。

2015年4月に施行された「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,T&Tが生理学的検査に追加され,臨床検査技師の業務に加わった。しかし,T&Tは手技が煩雑で,においによる空気汚染もあるため,医育機関でも行っている施設は50%以下という現状がある3)。

当院では,2009年度より嗅覚専門外来を開設し,嗅覚障害の患者に対して積極的にT&Tを施行してきた。今回,2009年度から2015年度までにT&Tを行った患者の集計を行った。また,疾患毎の障害の程度,認知域値の改善度について調査し,各疾患の違いについて統計学的に検討を行ったので報告する。

2009年4月から2016年3月までの7年間に当院で嗅覚障害を主訴に来院され,T&Tを行った患者1,472名を対象とした。男性が709名(48.2%),女性が763名(51.8%)であった。平均年齢は53.5 ± 30.8歳(男性53.7歳,女性53.4歳)であった。

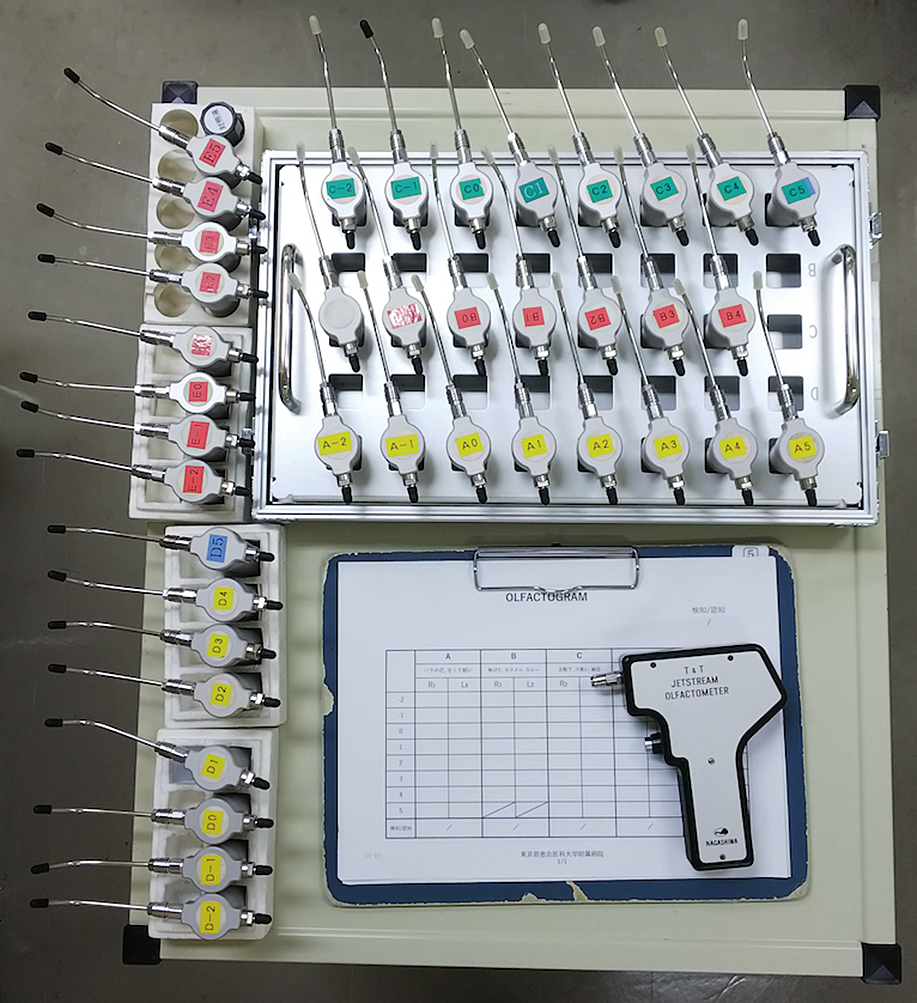

2. 方法噴射式基準嗅力検査(永島医科器械株式会社)を用い,ガイドラインに準じて検査を行った(Figure 1)4)。嗅覚測定用基準臭であるA,B,C,D,Eの一般名,においの性質は表の通りで,こちらを記入したにおい語表を提示して検査を施行している(Table 1)。それぞれのにおいは5を最も濃い濃度とし,順次10倍単位に5,4,3,2,1,0,−1,−2の8段階で濃度を設定したものである。しかし,Bのみ溶解度の点で5濃度が調整不可であるため4までの7段階である。

当院で使用している基準嗅力検査の機器。

| 嗅素符号 | 一般名 | においの性質 |

|---|---|---|

| A | β-Phenylethyl alcohol | バラの花,軽くて甘い |

| B | Methyl cyclopentenolone | 焦げた,カラメル |

| C | Isovaleric acid | 腐敗臭,古靴下,汗くさい |

| D | γ-Undecalactone | 桃の缶詰,甘くて重い |

| E | Skatole | 糞臭,野菜くず,いやな |

検査は,一側の鼻腔を指で下方から鼻孔が変形しないよう被験者により軽く閉鎖してもらい,他側の鼻腔内にノズルを挿入した状態で刺激ボタンを2回押して刺激を行う。A,B,C,D,Eそれぞれのにおいを−2の濃度から段階的に上げていき,においを感じ始めた濃度を検知域値とし,正しい答えが得られた濃度を認知域値とした。なお,普段のにおいの程度を確認し,全くにおいを感じていない場合には,ある程度濃い濃度から開始した。検査は左右交互ににおいの種類を変えながら両側行い,左右の域値が良い側を結果として平均を算出した。また,認知域値を求める場合には,患者がにおいの表現に悩んでいる時や,正答に近い回答を得た時などにはにおい語表を提示し,正答を得た。今回の検討においては,認知域値を採用した。

嗅覚障害の程度と改善度については,日本鼻科学会嗅覚検査検討委員会が制定した評価法を用いた(Table 2, 3)5)。それぞれ,嗅覚障害の程度は正常~中等度群と高度・脱失群,改善度は治癒・軽快群と悪化・不変群に分類して比較検討を行った。平均観察期間,平均年齢,嗅覚障害の程度と改善度についてはT&Tを2回以上行った患者を対象とし,検討した。また,改善度は初回検査時と最終検査時の比較とした。

| 平均認知域値 | 嗅覚度 | 嗅覚障害の程度 |

|---|---|---|

| ~1.0 | 1度 | 正常 |

| 1.1~2.5 | 2度 | 軽度 |

| 2.6~4.0 | 3度 | 中等度 |

| 4.1~5.5 | 4度 | 高度 |

| 5.6~ | 5度 | 脱失 |

| 改善度 | 平均認知域値 |

|---|---|

| 治癒 | 2.0以下に改善 |

| 軽快 | 1.0以上改善 |

| 悪化 | 1.0以上悪化 |

| 不変 | 上記以外 |

また,嗅覚障害鑑別の診断法として,耳鼻咽喉科医による問診・鼻咽腔内視鏡所見・副鼻腔Computed Tomographyと血液検査(アレルギー性鼻炎・鉄欠乏症・亜鉛欠乏症・その他肝機能,腎機能障害の有無)を行った。複数疾患の合併例においては,主疾患と考えられるものを集計した。なお,治療法としては,感冒後嗅覚障害と外傷性嗅覚障害については,傷害後早期(1ヶ月以内)は1週間のステロイド内服加療に加え,Vitamin B12(メコバラミン)・当帰芍薬散・ステロイド点鼻を施行し,傷害後1ヶ月を超えた場合にはステロイド内服と点鼻を除いて内服加療を行った。また,慢性副鼻腔炎については,保存的加療としてマクロライド少量長期投与に加え,アレルギー性鼻炎合併例には,抗ロイコトリエン薬と抗ヒスタミン薬と点鼻ステロイドを使用した。保存的加療に効果がない場合には,内視鏡下鼻副鼻腔手術の適応としている。

3. 解析方法T&Tを施行した検査件数,罹患疾患,年齢,男女差について単純集計を行った。

また,罹患頻度の多かったもののうち,T&Tを2回以上施行した患者を対象にして慢性副鼻腔炎,感冒後,外傷性について年齢,観察期間の単純集計を行った。その上で疾患別に,障害の程度と認知域値の改善度を比較するため,χ2検定を行った。

対象期間にT&Tを施行した全患者数は1,472名であった。その中で,初診時にT&Tを施行した患者は2009年度では161名であり,2015年度では267名であった(Figure 2)。観察開始より106名の増加を認め,7年の観察期間で増加傾向にあった。受診患者の年齢は男女共に40~60代の受診が多い傾向にあった(Figure 3)。

初診時に嗅力検査を実施した件数を年度別に示した。

嗅力検査を実施した患者を年代別に集計し,男女別に示した。

また,1,472名についてカルテ記載より罹患疾患を集計した(Figure 4)。最も多い疾患は慢性副鼻腔炎で56.3%(829名),次いで感冒後が13.9%(205名),外傷性が4.4%(65名)の順で続いた。原因不明は16.3%(240名)であった。

当院嗅覚外来受診患者の罹患疾患をカルテ記載より集計した。

さらに,全1,472名の中でT&Tの評価を2回以上行った患者のうち,原因不明(n = 240)と疾患頻度が少ないもの(n = 133)を除いた361名について疾患毎に検討した(Figure 5)。

検討の対象とした患者を図にて示した。

対象の平均年齢は,慢性副鼻腔炎が49.8 ± 13.5歳,感冒後が58.4 ± 12.7歳,外傷性が50.3 ± 16.1歳であった(Table 4)。平均観察期間はいずれの疾患においても12ヶ月以上であった(Table 4)。疾患毎に,認知域値の障害の程度について表に示した(Table 5)。外傷性では高度・脱失群が41名中33名(80.5%)であり,有意に障害の程度が重症であった。

| 慢性副鼻腔炎(n = 153) | 感冒後(n = 122) | 外傷性(n = 41) | |

|---|---|---|---|

| 平均年齢(歳) | 49.8 ± 13.5 | 58.4 ± 12.7 | 50.3 ± 16.1 |

| 平均観察期間(月) | 12.5 ± 12.2 | 15.2 ± 11.4 | 16.3 ± 12.8 |

| 慢性副鼻腔炎(n = 153) | 感冒後(n = 122) | 外傷性(n = 41) | |

|---|---|---|---|

| 正常~中等度(n, %) | 46(30.1) | 51(41.8) | 8(19.5) |

| 高度・脱失(n, %) | 107(69.9) | 71(58.2) | 33(80.5)* |

χ2検定,*;p < 0.05

同様に,疾患毎の改善度を表に示した(Table 6)。外傷性において,悪化・不変群が41名中27名(65.9%)であり,有意に改善に乏しい結果となった。

| 慢性副鼻腔炎(n = 153) | 感冒後(n = 122) | 外傷性(n = 41) | |

|---|---|---|---|

| 治癒・軽快(n, %) | 99(64.7) | 78(63.9) | 14(34.1) |

| 悪化・不変(n, %) | 54(35.3) | 44(36.1) | 27(65.9)* |

χ2検定,*;p < 0.05

嗅覚障害の原因疾患として,慢性副鼻腔炎の頻度が最も高く,感冒後,外傷性がそれに続くという結果はこれまでも報告されている6)~8)。当院では,特に慢性副鼻腔炎の患者数が他の疾患と比べ,3倍以上の罹患頻度で多くを占めていた。慢性副鼻腔炎の中でも,2015年に難病指定された好酸球性副鼻腔炎は9),非好酸球性副鼻腔炎と比較すると嗅覚障害が重症であることが多く,その理由としては,篩骨洞炎,ポリープによる嗅裂の物理的閉鎖,感覚上皮の炎症,嗅粘膜の変性などが言われている10)。なお,本研究は2015年以前のデータであり,好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎を区別せずに集計を行ったため,この中にどのくらい好酸球性副鼻腔炎が含まれているかは不明である。また,本研究では手術治療を受けている患者とそうでない患者の区別を行っていないため,治療法による改善の差異については,今回は検討を行っていない。しかし,2015年に難病指定されたことにより本疾患と診断される患者も増えており,社会的関心も高まっている。今後,好酸球性副鼻腔炎に焦点を当てた嗅覚評価の必要性は高いと考える。

感冒後嗅覚障害は,ウィルスの感染により,嗅粘膜および嗅伝導路において組織が傷害されて発症する。エビデンスに基づく薬物治療は未だ存在しないため,近年臨床研究が施行されている11)。自然治癒や嗅覚トレーニングによる効果も多数報告されてきているが12),軽快に時間がかかり,通院も長期になることが難点である。そのため,2回以上評価が行えた患者が多かったと考えられる。

外傷性嗅覚障害の障害程度は重症で,改善率は34.1%と有意に乏しい結果となったが,他施設においても外傷性嗅覚障害は嗅覚脱失が多く,改善は30%程度と言われている13)。外傷性嗅覚障害のメカニズムは,鼻骨骨折による通気障害,嗅神経の裂傷,脳挫傷や脳出血である13)。本邦においては薬物治療が行われることが多いが,嗅覚障害の程度が重症で改善に乏しいことが多い。そのため,少しでも患者の負担を減らすべく,当院では患者に普段のにおいの程度や前回の検査結果を確認した後,ある程度濃度の濃い嗅素から検査を始める工夫をしている。

また,嗅力検査は耳鼻咽喉科領域のみならず,パーキンソン病やアルツハイマー型認知症などの神経変性疾患の診断においても有用な検査である1),2)。パーキンソン病は,嗅球に病初期からレビー小体の沈着を認め,嗅覚障害を来たす。また,早期パーキンソン病患者においては眼窩前頭野の萎縮の程度が嗅覚障害の重症度と相関すると言われている1)。アルツハイマー型認知症では,嗅覚中枢である前嗅核に病変が生じることが嗅覚障害の一因とされている2)。パーキンソン病,アルツハイマー型認知症は共に中枢性嗅覚障害であり,初期症状に嗅覚障害が出現するとされているため,早期発見にも有用である。さらに,嗅覚機能は加齢性変化を認めるため14),超高齢社会の我が国において,高齢者がより健康的な生活を送ることが出来るよう嗅覚の重要性は高まると予想される。

T&Tは,治療前後で嗅力を数値化することにより,治療の効果が評価できる。そのため,再評価から治療経過を患者に提示し,治療コンプライアンスを向上するためにも重要な検査である。しかし,T&Tは閉鎖された空間で行うとにおいによる空気汚染があり,換気設備が整っていない施設では施行することが困難である。特に濾紙法はにおいによる空気汚染が深刻であり,窓の近くで施行する,換気扇を回す等,十分に検査環境を整える必要がある。当院では噴射式基準嗅力検査を使用しているが,現在は製造中止となっており,濾紙を使用した方法が主流である。噴射式嗅力検査と濾紙法では,検知域値,認知域値共に,極めて高い相関係数が認められ,両検査で同等の検査結果が得られると言われている15)。嗅力検査施行の需要が高まる中,におい汚染のより少ない機器の開発や,検査精度の向上のための環境整備は,将来的に必要となるであろう。

また,基準嗅力検査では認知域値を求めるため,においの種類を特定する必要があるが,患者の経験則によってにおいの表現に大きな差があり,正答を導くことが難しい。表現の統一にはにおい語表を用いて検査を行うが,検者がにおい語表を提示するタイミングによって認知域値に差が出てしまう場合があり,結果にばらつきが出る恐れはある。当院では,患者がにおいの表現に悩んでいる時や,正答に近い回答を得た時などに提示することで統一している。ばらつきをなくし,正しい検査結果出すためには施設内外において,検者の手技を統一するよう心掛ける必要がある。

嗅覚障害は食事の楽しみを奪う他に,ガス漏れに気付けない等,命の危険を及ぼす可能性もある。そのため,嗅覚障害患者は日常生活に不便を感じ,においが戻るのか不安を抱いている。検者は患者の不安を理解し,対話を大事にして検査を行っていくことが望ましい。

嗅覚障害を主訴とする患者は今後も増加が予想される。T&Tは,治療の前後で嗅力を数値化することにより,治療の効果が評価できるため,治療経過を患者に提示し,患者の治療コンプライアンスを向上させるためにも重要な検査である。今後,嗅力検査がより多くの施設で施行され,嗅覚障害の診療に寄与できることを期待する。

本論文要旨は,第66回日本医学検査学会(2017年6月,千葉県)において一般演題として発表した。

本研究は東京慈恵会医科大学倫理委員会の承認を得ている(受付番号:28-1111(8354))。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。