2023 Volume 7 Issue 1 Pages 101-123

2023 Volume 7 Issue 1 Pages 101-123

メタヴァースの世界において実用品がいかなる要件の下に知的財産法の保護を受けるかという問題がある。UGCの制作にAIを活用することにより、多種多様な実用品の大量のデザインが最終成果に何らかの形で反映されることになる以上、実用品に係る知的財産権をクリアする必要があるのはいかなる場合であるのかということを明確化する必要性は大きなものとなっている。そこで、本稿は、実用品のデザインについて登録意匠や、著作権の保護をメタヴァースの世界に無限定に及ぼす場合の問題点を明らかにするとともに、商品形態のデッド・コピー規制に係る不正競争防止法2条1項3号の2023年改正の意義を探求する。結論をいえば、これまで依拠なければ侵害なしという世界のなかで発展してきた創作の現場を、登録があれば依拠がなくても侵害となる登録意匠の世界で塗りつぶしていくことはかえって創作の現場を過度に混乱させることになるから忌避すべきであり、依拠がなければ侵害にならないという前提を堅持できる不正競争防止法上のデッド・コピー規制を活用していくことが望ましい、というのが本稿の見立てである。

In the world of the Metaverse, there is a problem under what conditions the designs of industrial products can be protected by intellectual property laws. By utilizing AI in the production of UGC, a large number of designs for a wide variety of industrial products will be reflected in some form in the final product, so it is necessary to clear intellectual property rights related to industrial products. Therefore, in this article, I will clarify the problems when applying design patents and copyright protection to the world of Metaverse without limit for the design of industrial products, and also discuss several issues of Article 2, Paragraph 1, Item 3 of the Unfair Competition Prevention Act, which was amended in 2023 to cover the protection of designs of industrial products within the world of the Metaverse. In conclusion, this paper believes that in order to protect a world where no infringement occurs without access, we should oppose the expansion of protection for design patents to the Metaverse and rely on the regulation against slavish imitations of UCPA.

メタヴァースの世界において実用品がいかなる要件の下に知的財産法の保護を受けるかという問題がある。例えば、ユーザが実用品をモチーフにしたUGCを作成しメタヴァースの世界で自らのアヴァタに利用させたりする行為が許されるのか、あるいは、そのようなUGCをメタヴァースで用いるアイテムとして販売する行為が許されるのかということが問題となる。とりわけ、UGCにあっては、原則として新規性を失う前に登録が必要となる意匠登録制度を利用することは稀であり、クリエイタの関心は、どちらかというと、創作の時点で他人の知的財産権を侵害しないようにするためにはどうしたらよいのかということに向くと推察される。UGCの制作にAIを活用することにより、多種多様な実用品の大量のデザインが最終成果に何らかの形で反映されることになる以上、実用品に係る知的財産権をクリアする必要があるのはいかなる場合であるのかということを明確化する必要性は大きなものとなっている。

そこで、以下では、実用品のデザインについて登録意匠や、著作権の保護をメタヴァースの世界に無限定に及ぼす場合の問題点を明らかにするとともに、デッド・コピー規制をメタヴァースの世界にも及ぼすことを目論んだ不正競争防止法2条1項3号の商品形態の2023年改正の意義を探求することとしたい2。

知的財産法のなかでも意匠法についていえば、仮に実用品について物品の意匠登録がなされていたとしても、その保護範囲は、(明文はないが)類似物品に及ぶに止まる、と理解されており3、その結果、画像は原則として保護の範囲外となると解されている4。

2019年の法改正によって画像意匠の登録が可能とされたものの、全ての画像について意匠登録が許されるようになったわけではない。登録可能とされる画像は、操作画像(=「機器の操作の用に供されるもの」)(e.g. メニュー画面)か、表示画像(=「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」)(e.g. 携帯電話の時刻表示)の二類型に限られているからである(意匠法2条1項)5。その結果、画像意匠が登録されたとしても、操作画像や表示画像として用いられない場合には、侵害行為に該当することはないと解される(意匠法23条・2条1項・2条2項2号)6。

2019年改正の起草過程では、操作画像、表示画像に該当しない典型例として、「装飾的な画像」(e.g. 壁紙)や「コンテンツ画像」(e.g. 映画・ゲーム等)が想定されていた7。たしかに、これら機能とは無関係に自由に創作しうるものの利用行為については、従前から著作権制度により規律されてきた。意匠登録を認めることによって、登録を前提とせず、依拠を侵害とする世界(=登録を確認する必要はなく、独自創作をする限りは侵害とならない世界)を攪乱すべきではない。したがって、装飾的画像やコンテンツ画像を意匠登録の対象の外に置いたままとすることが穏当である。要件論としては、操作画像や表示画像に当たらないと読むこととなる8。

問題はその外延を画する作業である。メタヴァースで用いられる各種アイテムの画像は、映画の画像のように機器とは無関係に独立した存在ではなく、インタラクティヴに作用するから、操作に無関係なコンテンツ画像であるというだけの基準では、登録可能な画像から、登録を許すべきでない画像を切り分けることは困難である。そこで何らかの対策を施すことが望まれる。本稿は、表示画像の定義に用いられている「機能」「機器の操作」の概念の限定解釈が有力な方途になるのではないかと考えている。以下、敷衍する。

2.2.画像の表示機能自体の除外まず、表示画像に関して、定義上、要求されている「機能」の概念について検討しよう。

例えば、ユーザが頭部にヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、両手にコントローラを持って操作するアヴァタを想定すると、アヴァタ自身を表示する画像デザインに加えて、アヴァタがまとうヴァーチャル衣服、アヴァタが使用するペン等の各種実用品、アヴァタが乗り回すヴァーチャル自動車など、様々なアイテムの画像デザインが、ユーザの操作の結果、現れたり変化したり移動したりする9。その場合、これらの画像デザインは、「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」として表示画像に該当するとして意匠登録が可能となるのであろうか。

一つの解決策として、機器とは無関係に自由に創作されてきた画像の世界を、依拠を侵害の要件としない登録意匠制度によって攪乱すべきではないという趣旨に鑑み、画像を表示する機能自体は意匠法2条1項括弧書きの「機能」に該当しないと解釈する見解が提唱されている10。たしかに、そのようにすることによって、画像を表示するだけでは意匠権侵害に問われないという保証が与えられることになり、依拠がなければ侵害にならないという既存のクリエイタの世界を守ることができる。賛同すべき見解といえよう。

2.3.現実の世界と関連性のない画像の操作・機能の除外もっとも、このように画像の表示機能を定義規定における「機能」から除外するという方策だけでは、コンテンツ画像の創作の世界を不必要に攪乱しないとする目標の達成にはまだ不足があるように思われる。例えば、上記アヴァタの例でスクリーン上で衣服の画像に何らかの操作を施すことにより着替えをすることができたり、ペンの画像を操作して筆記したり、自動車の画像を操作することにより運転できたりするなど、単に画像を表示する機能を超えて、メタヴァースの世界内で+αの作用を果たすように仕組まれたとしよう。この場合、画像を表示するだけでは「機能」に該当しないという解釈を採用したとしても、別途「機器の操作の用に供されるもの」となることを防ぎえないから、さきほどの方策のみでは定義上、操作画像に該当しうることになる11。さらにいえば、その操作の結果、衣服の画像が変化したり、自動車の画像が変化したりする場合には、そうした変化を表示する画像は、単純な画像の表示機能を超えるから、前述した表示画像の限定解釈をもってしても、操作の結果を表示する画像として表示画像にも該当しうるという事態を防ぎない12。

たしかに、操作を伴わなければ意匠権を侵害することはないのだから、このような帰結でも既存のクリエイタの世界は守られると割り切ることは不可能ではない。しかし、メタヴァースで画像を表示する際に何らかの操作を伴う場合が少なくないことを考慮すると、この解釈を貫徹する場合には、結局、多くの事例で意匠登録が可能ということになる。その反面、依拠しなければ侵害にならない世界は、何ら動きを伴わずに表示する場合に守られるにすぎないことになる。

一つの解決策は、意匠法2条1項括弧書きの「機器」の概念を活用することである。2019年の意匠法改正は、画像を物品とは別個に独立して保護することとしており、したがって、出願において用途の特定は必要とされているが(意匠法6条1項3号)、機器の特定は運用上、不要とされている13。もっとも、特定は不要であるとしても、画像が何らかの「機器」に関わるものであることが依然として必要とされていることは、操作画像、表示画像の定義から明らかである。そして、画像意匠として保護される対象を機器に関連づけたうえで操作画像、表示画像に限定した趣旨が、コンテンツ画像の創作に影響を与えないようにすることにあることに鑑みれば、画像の操作や機能が現実世界と関連性がなく、メタヴァースという仮想空間内に閉じている場合には保護を否定すべきである。それを要件論として実現するためには、意匠法2条1項括弧書きの「機器の操作」や「機器の機能」とは、仮想空間の外の世界、つまり現実世界に関連性のある操作・機能であると解釈すべきであろう14。

具体的にいえば、操作画像に関しては、例えば、メタヴァース内で仮想の衣服を着替えたり、仮想の筆記をしたり、仮想の自動車の運転をするだけで、現実世界に影響しない場合には、未だ「機器の操作」には該当しないと解釈して、操作画像該当性を否定すべきである。他方、そのような衣服の選択が現実世界でユーザに届けられる衣服の購入に結びついたり(e.g.「買い物かごに入れる」)、筆記の結果がプリントアウトされたり、現実の世界のドローンの運転と連動している場合には、現実世界と関連しているので、「機器の操作」に該当するとして、操作画像たりうると解釈する。現実世界の衣服等の購入ではなく、メタヴァース空間内の仮想の衣服等の仮想のコンテンツの選択であっても、それが仮想のコンテンツの現実世界における購入契約に結びつく場合には、現実世界と関わり合いがあるものとして、操作画像と認めてよいであろう。

表示画像に関しては、例えば、メタヴァース空間の温度計や時刻表が、メタヴァース空間内での仮想の温度を表示したり、同空間内の仮想の列車の運行を表示したりするに止まる場合には、「機器の機能」には該当しないとして、表示画像とは認めない。他方、それらの表示が、現実世界における温度や列車の運行を表示している場合には、「機器の機能」に該当するとして、表示画像に当たると解釈する。ただし、仮想空間を現実世界におけるユーザに見せること自体は、全てのメタヴァースで行われていることであるから、そのこと自体をもって現実世界と関わり合いがあると認めてしまうと、歯止めが失われることになりかねない。ゆえに、仮想空間をユーザに見せることは、「機器の機能」に該当すると解釈すべきではない。

ちなみに、このような現実世界との関連性を要求する解釈論だけに依存してしまうと、現実世界でのユーザの身体の動きを仮想空間内の画像表示が反映している場合には、そのような画像の意匠登録を防ぎえない。ゆえに、画像を表示する機能は、意匠法2条1項括弧書きの「機能」に該当しないとする前述した解釈論も併用する必要がある。

2.4.具体例以上に示した本稿の解釈論を具体的に説明するために、実際の登録例として、「バーチャルアシスタント装置操作用画像」(意匠登録第1725469号)[図1]を検討してみよう15。

「意匠に係る物品の説明」欄には「画像図において、中央付近に表示されるキャラクタの領域は、人を模した画像を表示するだけでなく、操作領域としても機能する。画像図に表されたキャラクタ領域に対してタップ操作を行うと、変化後の状態を示す画像図のように、横長の領域が出現した状態に切り替わる。この横長の領域は、言葉を表示する領域として用いられる」との記載がある。しかし、機器の用途こそ、バーチャルアシスタント装置として、利用者に対する疑似発話動作を通じて利用者を補助するバーチャルアシスタント装置として特定されているものの、この程度の関連性で意匠登録が可能な画像と解してしまうと、ユーザの動作に従って仮想空間内で変化するコンテンツ画像の登録を拒む理由がなくなりかねない16。

これに対して、本稿の解釈論の下では、この画像と現実世界との関わり合いは、ユーザの動作に応じて画像が変化するという入力の場面と、その結果をユーザに示す表示の場面に止まるから、操作画像にも表示画像にも該当しない、と解されることになる。ユーザの体温を表示するとか、画像の変化に伴って介護施設に連絡がいくなど、画像に現実の世界との+αの関連性が結びつけられない限りは、意匠登録を認めるべきではない、というのが本稿の結論である。前述したように、操作画像、意匠画像該当性は登録の場面だけでなく、侵害の場面でも要件として機能する。本稿のような解釈論の下では、入出力以外に現実世界と関わらない、その意味で仮想空間内で閉じた画像利用をなす限り、クリエイタは意匠登録を気にすることなく、コンテンツの創作とその利用に励むことができ、もって、依拠なき場面では侵害とならない既存のコンテンツ創作の世界が守られることになる。

次に取り上げるのは、「デジタルショールーム用案内表示画像」(意匠登録第1715416号)[図2]である17。

この登録画像は、「モニタに表示されるデジタルショールーム内を案内する」機能を発揮するデジタルショールーム用案内表示画像であり、ユーザが仮想空間内を進行するに従って、画像図1から画像図2のように仮想空間内の扉アイコンが開くように変化し、その後、扉アイコンを通過してデジタルショールーム内に進入するように変化する、というものである。

しかし、メタヴァース内の仮想の建物の扉が、本登録画像のように示されており、ユーザのアヴァタの進行具合に応じて本登録画像のように変化したとしても、それだけを理由に意匠登録が認められてしまうのでは、コンテンツ画像を登録の対象外としようとした法の趣旨が果たしえない。したがって、本稿の解釈論の下では、+αの現実世界との関わり合いが求められるわけであるが、「デジタルショールーム」ははたしてこの+αの要請を満たしているのであろうか。

繰り返しになるが、仮想空間を現実世界におけるユーザに見せること自体は、全てのメタヴァースで行われていることであるから、そのこと自体をもって現実世界と関わり合いがあると認めるべきではない。他方、単なるショールームではなく、現実世界での購入契約を締結する環境を提供する店舗の画像は、仮想空間を見せるだけに止まらない+αの現実世界との関連性があるので、意匠登録を認めてもよいだろう。「買い物かごに入れる」よりは現実世界における売買契約とは距離があるが、第三者としてはそのような店舗を構えなければ侵害の責任を問われることはないことに変わりはないからである。

しかし、その場では売買契約が締結されることはないショールーム18に関しては、別異に取り扱うべきではなかろうか。どこか他の仮想店舗や現実世界での店舗での購入契約につながることを理由として、現実世界に関連するという解釈もありえようが、そのような間接的な効果をもって現実世界との関連性を肯定してしまう場合には、登録の可否の限界線が不明確となる。購買を促進する態様は様々なものがあるところ、ショールームが認められてしまえば、商品の広告とするからという口実の下、様々なものが登録可能と主張され、現実世界との関連性を要求することで、依拠なくとも侵害となる領域の外延を明確化し、依拠なければ侵害となりえない世界を確保しようとする本稿の解釈論の意義が著しく減殺されることになりかねない。したがって、ショールームのように、購入契約への影響が間接的なものに止まる場合には、登録可能性を基礎づけえないと解すべきであろう。

2.5.立法論立法論としては、以上の方向性とはまったく逆方向の議論となるが、実用品のデザインの創作を保護するために、①メタヴァースの世界にも物品意匠として登録された意匠権の保護範囲を及ぼすことにすべきであるとか、②そもそも、操作画像、表示画像に止まらず、メタヴァース内における実用品の画像について画像意匠の登録を認めるべきであるという考え方もありうる。しかし、繰り返し述べてきたように、これまで主として著作権法によって規律され、依拠なければ侵害なしという世界のなかで発展してきた創作の現場を、登録があれば依拠がなくても侵害となる意匠法の世界で塗りつぶしていくことはかえって創作の現場を過度に混乱させることになるから、創作活動を促進することにはならないのではないか。このように考える本稿のような立場からは、この種の立法論には反対することになる19。

著作物としての保護の可否に関しては、リアルの世界の実用的な創作物が著作物として保護される場合には、メタヴァース上でも著作物として保護されることになるので、その要件が問題となる。また、ヴァーチャルの世界の「実用的な」創作物が著作物として保護される要件も問題となる21。

3.2.裁判例実用品に応用される美術(=応用美術)の取扱いに関しては、現行著作権法の立法時から議論があったが、結局は、「美術工芸品」が保護されることを2条2項に明定する以外、特段の措置が講じられないこととなり22、解釈の余地を残すこととなった。同項は「美術工芸品」の意味を明らかにせず、またいずれにせよ「美術工芸品」に該当しないものについての取扱いも明らかにしていないために、決め手にならない。したがって、実用品がいかなる要件の下で著作物となるのかということは、条文上は、著作物の要件を定める著作権法2条1項1号にいう「文芸、学術、美術または音楽の範囲」(以下、「文化の範囲」と呼称する)の解釈問題となる。

実用品の著作物性に関しては、かつての下級審の裁判例は、特にぬいぐるみ動物を模した玩具などの立体的な造形物に関して高度の創作性を要求する傾向があり23、学説はこうした傾向を「段階理論」と呼んで批判していた24。そして、学説では、実用的機能を離れた創作性が発揮されていれば著作物性を認める分離可能性説が次第に有力となり始めていた25。ただし、この分離可能性説は、ぬいぐるみや玩具など機能とは無関係に創作されるものについて著作物性を認めるものの、椅子等の実用的な工業製品に関しては、よほど機能とは無関係の特徴を具現するものでない限りは、著作物に該当するとは解さない。学説のなかには、このような帰結に飽き足らず、工業製品だからといって定型的に著作物性を否定する必要はなく、一般の著作物並みに著作物性を認めるべきである旨を説く美の一体性理論も提唱された26。

そのようななか、裁判例では、知財高裁として高らかに分離可能性説に与したと目される、知財高判平成26.8.28判時2238号91頁 [激安ファストファッション]27 が登場し、さらには、美の一体性に与しつつ工業製品である椅子について著作物性を認めた、知財高判平成27.4.14平成26(ネ)10063 [TRIPP TRAPPⅡ]28が現れるに至って、俄かに応用美術をめぐる議論が活況を呈することになった。

もっとも、その後の裁判例では、前掲知財高判[TRIPP TRAPP]が示した美の一体性理論については、裁判長を同じくする裁判体の判決が2件続いたに止まる。むしろ、裁判例の多くは、激安ファストファッション知財高裁判決が用いた説示と同種のものを用いており、やや異なる説示を用いる場合にも、分離可能性説と親和的に理解しうるものが採用されることが少なくない。もっとも、一般論を明らかにしないものもあり、また、分離可能性説に分類した裁判例も、分離可能性に加えて、美的鑑賞性なるものに言及することが多く、その場合、分離可能か否かという判断を美的鑑賞性に直結させるのか(純粋の分離可能性説)、それともそれに加えて分離可能性基準とは異なる独自の基準で美的鑑賞性を吟味する段階を設けるのか(分離可能性+美的鑑賞性説)ということは、その説示や当てはめを見ても判然としがたいことが多い、という状況にある29。ただ、いずれにせよ肝要なことは、機能に制約されて創作された実用品の形状を著作物であると具体的に認めた裁判例は、前掲知財高判[TRIPP TRAPP]以外にはないということである30、31。

3.3.検討応用美術の著作物性に関する論点を探究するに際しては、著作権法2条1項 1号が、創作的表現であれば無限定に何でも著作物となるとするのではなく、別途、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」という要件(以下「文化の要件」という)を課しているその趣旨を探究する必要がある32。

まず、登録意匠制度との調整の必要性が肝要となる。意匠制度は、非容易創作性に加えて新規性を保護の要件としている。意匠権によって禁止しうる行為も、業として意匠に係る物品を生産したり、使用したり、譲渡等の取引に置く場合に限定している。また、保護期間も、出願後25年と短くなっている。しかるに、創作性がありさえすれば新規性を要求することなく保護を認め、業としてなされるものでなくとも、そして物品等に化体されなくとも、広汎に他社の行為を規制することができ、保護期間も著作者の死後70年が原則と長期にわたる著作権法によって、意匠登録の対象となりうる物品の形態が保護されてしまうとすれば、意匠法が課した種々の限定が意味をなさないことになりかねない。あわせて、登録意匠制度は、出願、審査、登録を経て初めて保護を付与するという仕組みを採用しているところ、著作権制度はそのような手続を経ることなく権利を発生させるから、やはり意匠登録の対象となるものが著作権によって保護されてしまうとすれば、あえて登録意匠制度が用意した上記仕組みを利用しようとする者が過度に減少することになりかねない。

次に、商品形態のデッド・コピー規制との関係も見逃してはならない。不正競争防止法2 条1項3号のデッド・コピー規制による保護は、出願、登録を不要とする点では著作権法と変わらない。ただし、禁止行為は商品の販売等に限定されており、保護期間も商品の販売開始後3年間と短い。そうすると、同じく出願、登録を要することなく、保護の要件も大きな違いがないにもかかわらず、禁止しうる行為は広汎にわたり、なかんずく保護期間は極めて長期に及ぶ著作権の保護が商品形態に及ぶとなると、不正競争防止法におけるデッド・コピー規制の各種要件は意味を失い、それどころかそもそもその必要性が疑われることになろう。

そして、意匠制度やデッド・コピー規制の趣旨が損なわれることのないようにするためには、有体物の実用的な側面により、表現の自由度が技術的に制約されている場合に限って、著作物性を否定すれば足りる。表現の自由度が技術的に制約されているからこそ、新規性要件等を導入することで登録要件を高め、保護範囲や保護期間を限定する必要が生じる、また、登録がない場合に保護するとしても、新規性等の要件を吟味するために用意した登録制度を前提として、出願、登録のインセンティヴを過度に損なうことのないよう、保護の範囲をデッド・コピーに限ったり、保護の期間を短く刈り込んだりする必要も生じる。逆に、表現に制約がないのであれば、競争者には他の選択肢が十分に残されているのであるから、あえて登録要件を高めたり、保護範囲や保護期間を限定したりする必要はなく、また要件を高める必要性がない以上、要件を高めたがために設けられている登録制度の運用に慮って、保護範囲や保護期間を限定する必要もない。

分離可能性説33は、このような発想によって導かれた見解である。物品や商品の形態34の機能による制約の下に創作がなされているのであれば、その規律は意匠制度やデッド・コピー規制に委ねるべく、著作権法の保護対象から落とすために、文化の要件を活用する。他方で、そのような機能の制約とは無関係に創作がなされている場合には、著作権の保護を及ぼしてもさしたる弊害はないから、文化の要件を活用して著作物性を否定することはしない。

3.4.メタヴァースへの応用 3.4.1.リアル⇒ヴァーチャルリアルの世界の創作物が著作物に該当するのであれば、メタヴァースにおける著作物の利用に対しても著作権(複製・送信可能・公衆送信権 etc…)が及ぶ。あとは、著作権の制限の問題となる。

しかし、機能的な制約の下で創作された実用品のデザインは著作物に該当しないとするのが裁判例の趨勢であり、分離可能性説の下でそれが適切な取扱いと解すべきであることは既述したとおりである。このように、リアルの世界の創作物が著作物に該当しないのであれば、メタヴァースの創作物の利用に対しても著作権が及ぶことはない。

3.4.2.ヴァーチャル⇒ヴァーチャルそれでは、リアルの世界の実用品を経由することなく、当初からメタヴァース上で用いる仮想の実用品としてデザインされた創作物の場合はどう取り扱われるのであろうか。

この点に関して、メタヴァースが登場する前から、実用品を写真に撮影したり、絵画に描いたりする場合には、問題なく著作物に該当するのだから、メタヴァース内での実用品の表現は当然、著作物になるという趣旨の見解が主張されることがある35。

しかし、実用品を撮影したり描写したりした写真や絵画が著作物たりうるのは、実用品自体に基づくものではなく、実用品を写真や絵画に表現したその仕方が創作的であるからにほかならない。例えば、知財高判平成18.3.29平成17(ネ)10094[スメルゲット]36の説示を借りれば、ネットに掲載された販売商品の写真(図3参照)の著作物性が肯定される理由は、「撮影に当たってどのような技法が用いられたのかにかかわらず、静物や風景を撮影した写真でも、その構図、光線、背景等には何らかの独自性が表れることが多く、結果として得られた写真の表現自体に独自性が表れ、創作性の存在を肯定し得る場合があるというべきである」ところ、本件各写真については「被写体の組合せ・配置、構図・カメラアングル、光線・陰影、背景等にそれなりの独自性が表れているのであるから、創作性の存在を肯定することができ、著作物性はあるものというべき」だからである。

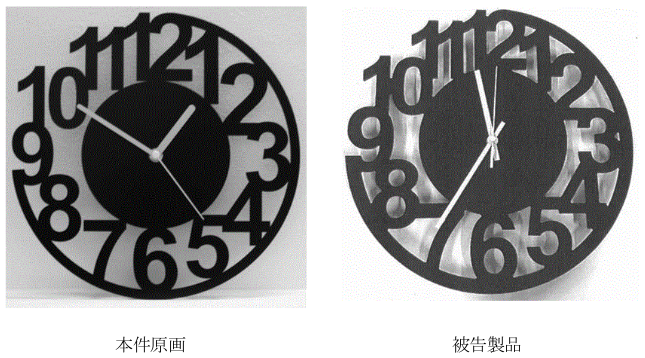

他方、仮にメタヴァースにおいて仮想の実用品のデザインが、現実の世界においても実用品として機能しうるように設計される場合には、仮想とはいえ創作活動が機能に制約されていることに変わりはなく、ゆえに分離可能性説の下では著作物性が否定されなければならない。裁判例でも、メタヴァースそのものを扱ったものではないが、実用品である時計の原画(図4:本件原画)が著作物であって、被疑侵害製品(図5:被告製品)はその複製であると主張されたという事件で、分離可能性説に基づき「本件原画は、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することができない」と評価して著作物性を否定した判決として、大阪地判令和3.6.24令和2(ワ)9992[時計原画]がある37。

したがって、メタヴァースにおける仮想の実用品のデザインが、現実世界においても実用品として通用するデザインを忠実に具現するものである場合には、当該デザインは著作物たりえない、と解される。ゆえに、第三者が当該デザインに依拠したデザインをメタヴァース空間で再現したとしても、著作権侵害の責任を問われないことになる。

このように本稿の立場は、当初からヴァーチャル世界における「実用品」として創作されたものであるからといって、それを理由に分離可能性説のように、リアルの世界において応用美術であることを理由に著作物性に課されていた要件が緩和されることはない、というものである38。しかし、学説では、このような考え方に対して反対する見解も唱えられている39。物品ではない、非有体的なデザインは2019年までは原則として意匠登録の対象とならず、2019年改正によっても操作画像と表示画像の保護が認められたに止まる。ゆえに、無体のデザインの分野では、登録意匠制度の存在を気にすることなく、応用美術であることを理由に特に謙抑的に解することなく、美の一体性理論のように、他の著作物並みの基準で著作物として保護してかまわないのではないか、というのである40。

しかし、この種の見解は、リアルの世界とヴァーチャルの世界とで著作物性の判断基準を違えているのであるが、それをいったいどのように判別するのかという難題を抱えている。創作後の利用態様で判断してはならないことは自明であろう。いったんヴァーチャルの「実用品」のデザインとして創作されたので、この見解の下で著作物と判断されたものが、後にリアルの実用品のデザインに転用された場合、それを理由に著作物性が否定されてしまうのでは、いったん成立した著作権の周辺に築かれた法律関係が危うくなり、関係者の予測可能性を奪うことになろう41。逆に、いったんリアルの実用品のデザインとして創作されたために、この見解の下でも著作物性が否定されたものが、後にヴァーチャルの「実用品」に転用された場合、それを理由に著作物と判断されてしまうのでは、著作権がないと考えた第三者の予測可能性を害することになる。したがって、リアルに用いるのかヴァーチャルに用いるのかということは創作の時点で確定している必要があるが、それをいかにして判断するのかという問題がある。創作者の主観に頼るのは判別が困難であるから、何を創作しているのかということを客観的な事情から判断していくのであろうが42、いずれにせよそのような創作の過程は、後に創作の結果物を受け取った外部の者から窺い知れない場合のほうが多く、結局、実用品として販売されているから著作権がないと考えた第三者に対して、じつは創作過程ではヴァーチャルのデザインとして創作したのだから著作物なのですよという主張を権利者に許すことになり、やはり第三者の予測可能性を著しく害することになる。したがって、著作物性の判断基準は、著作物の表現自体から外形的に判別しうるものでなければならない43。

そもそも、機能的な制約を受けた創作について著作物の保護を及ぼしてはならない理由は、ひとり登録意匠制度との調整のみに存するのではなく、そのような制約下でなされる創作物に対して、著作権のように、業としての行為に止まらず広汎な利用行為を、長期間にわたって保護することに馴染まないからである。登録意匠制度は、相対的に規制される利用行為が相対的に限定され、保護期間がより短期であるがゆえに、その種の創作物に対しても保護を及ぼしていたのであるが、それでも、これまで物品に化体しない意匠の登録制度がなく、さらに2019年改正においても操作画像、表示画像の登録を導入するに止めていたのは、実用的な機能の保護を物品よりも無体の世界でより強固なものとしようという意図に基づくものではなく、むしろ、その逆で、無体的なデザインの創作の奨励はその程度の保護で足りるという判断が背後に控えていると考えるべきなのではなかろうか。そうだとすれば、意匠登録が慎重であったり、謙抑的であったりするからといって、著作権の保護が強化されるということにはならないように思われる。

登録意匠制度の領域が画されている理由を、このように理解する場合には、物品の世界における著作権の保護を超える保護を、ヴァーチャルの世界で実現することに対しては、立法論としても、やはり慎重にならざるをえない。

さて、著作物性の考察を閉じるに際して、留意すべき点を2点ほど挙げておこう。

第一に、メタヴァースの世界のアヴァタは、物理的な人体を再現するというよりは、細部が簡略化されたり、デフォルメが加えられたりすることが少なくなく、その際、等身が変更されることもある。それに応じて、アヴァタが利用する仮想の「実用品」も、多少なりともデフォルメが加えられ、その結果、もはや現実世界において実用品として通用するデザインをそのまま具現するものといいがたくなっている場合も少なくないように見受けられる。その場合、メタヴァースにおける当該「実用品」のデザインは、ちょうど現実世界における実用品を絵画的に表現したものに相当し、著作物として保護されるに至っている可能性がある。もっとも、そのようにしてメタヴァースにおける「実用品」のデザインが著作物たりえる場合であっても、著作物として保護される創作的表現は、あくまでもデフォルメされたところにあるから、当該デザインに依拠した第三者がそのデフォルメの要素を模することなく、独自にデフォルメしたり、そもそもデフォルメなしの実用品を制作する場合には、著作権侵害に問われることはないと解される。

第二に、メタヴァースにおける「実用品」には、仮想の空間であるだけに、現実の世界では未だに実用品としては存在しない空想の「実用品」(e.g. ミレニアム・ファルコン、タイムマシン)が登場する。もちろん、空想の産物とはいっても、例えば宇宙戦艦たりえるためには、これこれこういう機能がなければならず、それに応じてそのデザインもこれこれこういうものでなければならないなど、「機能」による制約が存在することは否めない。しかし、そもそも未だにこの世に存在しないものであるだけに、現実世界の実用品のデザインが物理的な法則の制約下において創作されているのと比較すると、その創作の自由度には質的な相違があるというべきである44。したがって、こうした空想の「実用品」に関しては、分離可能性説のように、創作に制約がかかっているという一事をもって定型的に著作物性を否定するのではなく、一般のアイディア/表現2分論の下で処理すべきであると解される。したがって、およそ宇宙戦艦たりうるためには、そのように表現せざるをえないもので構成されているに止まるのであれば格別、そうでない限りは著作物性自体は否定されず、あとは模倣デザインとの共通要素がアイディアに止まるのか、創作的表現に昇化しているのかという類似性が問題となる、と考えるべきであろう。

ここまで検討してきたように、実用品のデザインについて、メタヴァース界に対する登録意匠の保護は、操作画像、表示画像に対するものに限られており、メタヴァース上のコンテンツとしての「実用品」に及ぶことは予定されていない。登録意匠の保護は、依拠なければ侵害とならないという従前の創作活動の前提を覆すことになるので、立法論として慎重になって然るべきである。

これに対して、著作権の保護は機能的な実用品のデザインには及ばず、その理はメタヴァース内でヴァーチャルに存在するに止まる実用品のデザインであっても、それが現実世界における機能を追求するものである限り、やはり著作物たりえないと解される。著作権は、依拠なければ侵害とならない制度であるので、その意味で既存の創作活動の前提を覆すことはないが、他方で、現実世界においては、出願、審査、登録を必要とし、規制すべき利用行為が限定されており、保護期間も短い登録意匠制度が十分その役割を果たすようにするために、実用品の機能の結果、創作に制約がかかっている場合には著作物たりえないと解される。そして立法論としても、登録意匠制度が2019年改正までは消極的であり、現在でも謙抑的に介入するに止めている趣旨を忖度する場合には、物品の世界における著作権の保護の水準を超えた保護をヴァーチャルの世界に実現することにはやはり慎重にならざるをえない。

しかし、他方で、メタヴァース市場が重要性を増しつつある現在、メタヴァース内における「実用品」のデザインに対して何らの保護がないとすると、仮想空間におけるデザインの創作のインセンティヴに悖るところがあるかもしれない。そこで注目されるのが、不正競争防止法2条1項3号の商品形態のデッド・コピー規制である。デッド・コピー規制にあっては、依拠が不正競争防止法違反行為(以下、便宜上、「侵害行為」と呼称する)の要件となるから、これを画像の分野に導入しても依拠なくして侵害とならないという従前の創作活動の根本を覆すことにはならない。保護の対象は「商品」の形態に限られており、また、規制行為も譲渡等、取引に置く行為に限られていることに加えて期間も販売開始後3年に及ぶに止まる(19条1項5号イ)。したがって、商品として利用しない限りは、侵害行為になることはなく、保護期間も限定されているために、機能的な制約下で創作されるデザインに対して保護を及ぼすことに対する懸念は著作権ほど大きいものではなく、まさにそれがゆえに、1993年改正による導入以来、有体物の世界における実用品のデザインに対する保護制度としての役割を、破綻することなく果たしえてきたのである。それならば、メタヴァースにおける実用品のデザインを保護するのであれば、まずは不正競争防止法2条1項3号からとりかかるのが、賢明の策というものであろう。

実際、実用品のデザインをメタヴァースにおいても保護することが望まれるなか、2023年に、商品が無体物である場合に同号の規律が及ぶことが明らかとなるように、不正競争防止法2条1項3号が改正された。以下では、改正法における論点を取り扱う。

4.2.2023年改正2003年改正により、不正競争防止法2条1項1号(商品等主体混同行為=周知表示の保護)・2号(著名表示不正利用行為=著名表示の保護)には、「電気通信回線を通じて提供」する行為を規律の対象とする文言が挿入されたにもかかわらず、不正競争防止法2条1項3号の改正はなされなかった。したがって、条文の構造上、「商品の形態」は有体物を前提としていると解するのが、素直な理解といえよう。

もっとも、裁判例のなかには、ソフトウェアを「商品」とし、当該ソフトウェアを起動するとタブレットに表示される画面や各機能を使用する際に表示される画面の形状、模様、色彩等を「商品の形態」と認めたものもある45。もっとも、実質的同一性を否定したので傍論に止まるとともに、反対に解する判決もあり46、帰趨は定かではなかった47。

メタヴァースにおける実用品のデザインの保護が求められるなか、「商品の形態」には無体物も含まれるとする解釈が定着するかも明らかではないことに鑑み、2023年改正は、不正競争防止法改正2条1項3号で規制すべき行為に「電気通信回線を通じて提供する」行為を加えることで、2条1項1号・2号と平仄を合わせることとした。

本改正により、違反行為に「電気通信回線を通じて提供する」が含められたため、ネット上での画像等の取引行為をも規律の対象とすることが明確化されたことになる48。その結果、少なくとも被疑侵害行為は有体物ではない商品によって遂行しうることが明らかとなったといってよい。反面、2条4項の「商品の形態」の定義や、2条5項の「模倣」(=デッド・コピー)の定義は改めていない。そのため、無体物がいかなる場合に「商品の形態」として保護され、いかなる場合に「模倣」(=デッド・コピー)に該当するのかということは解釈に委ねられることとなった。以下、いくつか想起しうる論点について検討することにしよう。

4.3.リアル⇒ヴァーチャルにおける「実質的同一性」従来は、三次元の実用品(e.g. 自動車)を二次元の写真やイラストとして商品化して販売しても、不正競争防止法2条1項3号の規制の対象となるとは考えられたことはなかったといってよい。そのような行為が、「模倣」の要件である実質的同一性(2条5項)を満たさないことは当然の前提とされていたのである。たしかに、商品の創作的価値を問うことなく、模倣行為を規律する2条1項3号の趣旨49に鑑みれば、もはや同一とはいえない形態にまで保護を及ぼすことは同号の予定するところではない、といえよう。

2023年改正はあくまでも「電気通信回線を通じて提供する」行為を規制対象に追加したに止まるから、電気通信回線とは無関係のリアルの世界における模倣行為の定義を変更する意図はないと解される。

そうすると、有体物の商品の形態間にあっては、三次元から二次元への変更は実質的同一性を満たさないわけであるから、こうしたリアルの世界の規律と平仄を合わせるのであれば、リアルの世界における三次元の実用品のデザインを、インターネット等において「二次元」のデザインに変更した場合、原則として、実質的同一性要件を満たさないと解される。

もっとも、二次元の表現といっても、メタヴァースにおいて三次元の商品の形態を立体的に表現する場合には別論が成り立ちうる。少なくともリアルの世界の商品の形態が忠実に三次元的にメタヴァースに再現される場合には、実質的同一性の要件を満たし、不正競争防止法2条1項3号で規制すべき「模倣」に該当すると解される50。

問題は、その外延である。多少のデフォルメがなされても、なお実質的同一性の範囲といいうるとしても、例えば、商品の正面が酷似しているに止まり、他の面が異なる場合にはどうなるのかという問題がある。特許庁のような専門的な判断機関を介在させることなく、裁判所限りで保護する規律に馴染むよう、不正競争防止法2条1項3号にあっては、商品の創作的価値を問うことなく商品の形態を保護することとしており、その代わり、保護の範囲をデッド・コピーに限定している51。その趣旨に鑑みれば、商品の形態中、その部分を真似しさえすれば侵害となるような創作的な特徴はどこかなどという判断を裁判所がなすべきではなく、ゆえに、他人の商品と部分が共通するにすぎない商品を製造販売しても、「模倣=デッド・コピー」と解すべきではないことが原則となる。

しかし、そうはいっても、単体で製造販売しうるまとまりをコピーした場合には別論と考えるべきである。例えば、他人の販売するバイクのなかのミラー部分のみをデッド・コピーして異なるバイクに装着して販売したり、あるいはミラーとして単体で販売したりする行為が本号の規制対象となりうると解することができる。他人が商品化した商品をデッド・コピーしたことになるからである。商品としてのまとまりが模倣されているのであるから、区切りも明確であり、実質的同一性の判断が容易であることは単体として販売されている場合と変わるところはない。ゆえに、このような行為を規律したところで、部分の模倣を原則として否定すべきであるとした趣旨に悖ることはない。被模倣者のほうで単体では未だ発売されていない点を問題にする向きがあるかもしれないが、商品化に成功したが未だ販売していない商品も本号の保護を受けうると解されるのであるから、他の商品の部分としてではあるが既に販売されている場合を特に不利に扱う積極的な理由に乏しいであろう52。

裁判例も、筆者のこの見解に与している。例えば、東京地判平成17.5.24判時1933号107頁[組立マンホール用足掛具]は、マンホール用足掛具の脚部のみが同一であったという事案(図5参照)で、不正競争防止法2条1項3号該当性を否定するに際して、「商品の形態の一部分については、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となる部品である場合には、その部品の形態は『商品の形態』であるといえるが、商品の形態の一部分が、独立した譲渡、貸渡し等の対象でなく、販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には、当該一部分に商品の形態の特徴があって、その模倣が全体としての『商品の形態』の模倣と評価し得るなど特段の事情がない限り、原則として、その一部分の形態をもって『商品の形態』ということはできない」と説いている。

この判決は、筆者の見解に与する説示(「商品の形態の一部分については、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となる部品である場合には、その部品の形態は『商品の形態』であるといえる」)に加えて、「当該一部分に商品の形態の特徴があって、その模倣が全体としての『商品の形態』の模倣と評価し得るなど特段の事情」がある場合を加えている。たしかに、ある種の商品にあっては、例えば正面は重要であるが、背面や底面などがほとんど需要者に着目されない等のために、そのデザインが経済的に意味を有しない場合もあるだろう(不正競争防止法2条4項の「商品の形態」の定義が需要者の視認性を要求していることも参照される)。この判決にいう特段の事情とはその種の例外的な場面を念頭に置いたものといえる。

この点に関して、否定例ながら、関連裁判例として、建物について正面外観のみで比較することを否定し、背面や両側面の実質的に同一でなければならない旨を説いた判決として、大阪高判平成16.9.29平成15(ネ)3575[グルニエ ダインJX]がある。

「建物において玄関側(正面)外観が最も注目されることは否定できないとしても、そのことは、購入しようとする者にとって背面や両側面、全体的な構成等が当該商品の形態として無意味であるということにはならない。・・・特に、高級注文住宅であれば、これに居住することを前提とする顧客は、住宅会社の提示する商品イメージないしコンセプトを理解した上で、自己の希望する建物の外観全体(したがって、背面や両側面のデザインも含まれる。)、さらに居住性、機能性の観点から建物の内部の間取り、材質、仕上げの巧拙等に対しても格別の関心やこだわりを有するはずであるから、顧客を誘引する要素は、玄関側(正面)外観だけにとどまるわけではない。」

こうした従前の裁判例に鑑みれば、リアルの世界の三次元の実用品のデザインを、メタヴァースの世界に再現する場合、全体について酷似していることが必要とされるが、バイクのなかのミラーのように独立して商品たりうる部分を模倣したり、底面や背面など、需要者がほとんど着目しない部分を模倣していなかったりしても、不正競争防止法2条1項3号の規律が及びうることになる。

なお、リアルの世界の商品がそもそも(ほぼ)二次元である場合には、この種の問題が起きにくく、三次元の商品の規律と平仄が合わないではないかと疑問を覚える向きがあるかもしれないが、要するに、有体物である以上、本来、三次元であるところ、そのうちの正面のみがとりわけ需要者に重視され、他の面がほぼ無視されている事例と整理できるから、上述した理と不整合があるわけではない53。

4.4.ヴァーチャル⇒ヴァーチャルにおける「実質的同一性」2023年改正2条1項3号は被疑侵害者の行為が電気通信回線を通じた提供で遂行しうることを規定するに止まるから、被疑侵害者の商品が無体物であることは前提とされているものの、被模倣者の商品の形態も無体物でかまわないのかということは、文言上は、じつは定かではない。もっとも、改正の過程では、起草者の意図が被模倣者の商品が無体物であっても、不正競争防止法2条1項3号の趣旨を及ぼす意図があることは明らかであり54、今後はそのように解されていくことになろう55。そうなると、ことはメタヴァースに止まらず、単純な二次元的な表現の商品も今後は保護されていくことになる。

ただし、リアル、ヴァーチャルを問わず、部分のみの模倣は原則として実質的同一性要件を満たさないという解釈は二次元にも通用させるべきであるから(さもないと、創作性を問わないとしていることと平仄が合わない)、商品の一部が模倣されているに止まる場合には(前述したように、その部分限りでも取引されるなどの特段の事情がない限り)、2条1項3号の規制対象にはならないと解される。

4.5.その他の問題なお、部分の模倣に関しては、例えば現実世界の街並みをメタヴァースの世界に忠実に再現するシステムを販売する場合、付随的に多数の建築物56や小売りされる物品など様々な商品の形態が紛れ込み再現されることをどのように考えるのかという問題がある。この状態をもって、バイク(=街並み)とミラー(=個別の商品)の関係と対応すると考える場合には、部分の模倣の法理の下、不正競争防止法2条1項3号違反行為が成立しかねないという問題が指摘されている。個別の商品の形態のデータのみを取り出して利用することが困難であれば、システムが販売されていることのみをもって、取引しうる単体としての商品をも販売していると評価できないと解すればよいであろう57。そのような事案であれば、システムの販売により、個別の商品の形態のデータの販売が有意に減少するとは考えにくく、そうであれば、たしかに、不可能な権利処理を強いることは避けるべきだといえよう。

1 東京大学大学院法学政治学研究科教授

2 不正競争防止法2条1項1号・2号の周知・著名表示の保護や、商標法の保護については、本稿の検討対象から外している。

3 裁判例、学説の状況につき、参照、青木大也「意匠の類似と物品の類似」日本工業所有権法学会年報40号20~21頁(2017年)。

物品の類似性でもって保護範囲を画する理由は、物品という制約のなかでの創作を意匠登録の要件としている以上、その保護の範囲もその創作性が定型的に流用される類似物品に及ぶに止めないことには保護を正当化しえないことに求めることができよう(田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報43号180頁(2020年))。加えて、保護の範囲を明確化し、特許庁や公衆等が意匠登録の有無をサーチする際の便宜を図るという観点も見逃せない(同『知的財産法』(第5版・有斐閣)387頁)。

4 従前の例外的な取扱いとともに、参照、田村/前掲注3学会年報181~187頁。なお、物品の登録意匠権の効力が画像に及ばない理由を、意匠法2条1項1号が物品の意匠の実施行為を物品の製造・使用・譲渡等と定義していることに求める見解もあるが(酒井麻千子「メタバース上でのコンテンツ流通と知的財産法」法学セミナー817号50頁(2023年))、論理的には、意匠法23条により、物品の意匠と画像の意匠の間で類似性が認められるのであれば、物品の登録意匠の保護範囲は画像にも及びうる(結論として困難としつつ、青木大也「バーチャル空間における意匠保護の現状と今後-著作権法、不正競争防止法との差異を踏まえて」DESIGN PROTECT 137号3~4頁(2023年)、同「現実世界のデザインとメタバース内のアイテム」法学教室515号17頁(2023年))。したがって、ことは類似の範囲の解釈論として決する必要がある。後述するように、画像意匠の対象を表示画像、操作画像に限定し、これまで依拠がなくとも侵害責任を問われうる意匠登録の世界とは無関係に展開されてきた画像の創作を不必要に混乱させないようにするという2019年法改正の趣旨を忖度すれば、(侵害となるのは表示画像、操作画像としての実施に止まると解されるとしても)、膨大な蓄積のある物品の意匠登録のサーチまでをも要請することになる類似性範囲の拡大には慎重であって然るべきであろう。

5 田村/前掲注3学会年報187~188頁。

6 青木/前掲注4DESIGN PROTECT 4頁、同/前掲注4法学教室18頁。画像意匠の保護範囲の画し方に関しては、参照、青木大也「画像の意匠の保護対象・保護範囲に関する覚書」『特許庁令和3年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書』(2022年)80~93頁(https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/index.html)。

7 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」(2019年)3頁(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/isyou_seido_190215_minaoshi.html)。

8 青木博通「意匠・商標制度からみた著作権制度-制度間競争とその調整-」発明116巻7号47頁(2019年)。

9 関真也「メタバースにおけるオブジェクトのデザイン保護と創作活動への影響-意匠法及び不正競争防止法2条1項3号を中心に-」特許研究75号37~38頁(2023年)。

10 関/前掲注9・38頁の示唆に負う。

2023年9月29日に開催された産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第23回意匠審査基準ワーキンググループ(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/23-shiryou.html)における配布資料である、特許庁「画像意匠として保護可能な範囲の明確化について(案)」(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/23-shiryou/03.pdf)も「単に画像を表示する機能のみによって表示された画像は「表示画像」に含まれないと解釈するのが妥当である。」と説くとともに、その理由を「仮に、単に画像を表示する機能のみによって表示された画像を『表示画像』と解釈した場合、コンテンツの画像や装飾画像を含む、全ての画像が意匠法の保護対象となり、意匠法第2条第1項において保護対象となる画像の種類を限定したこととの整合性を欠くため、この解釈は妥当ではないと考えられる。」とその理由を説明している(同14頁)。そして、意匠審査基準第Ⅳ 部第1章 6.1.1.1に「ただし、単に画像を表示する機能のみによって表示された画像は『表示画像』に含まない。」との1文を付加することを提案している(同20頁)。もとより至当な提言である。

11 参照、青木/前掲注4DESIGN PROTECT 4頁。

12 参照、関/前掲注9・38~39頁。

13 審査基準上は「物品」の特定が不要という形で表現されている(参照、意匠審査基準第Ⅳ部第1章「画像を含む意匠」2頁)。

14 特許庁・前掲注10は、「令和元年意匠法の立法趣旨や逐条解説の記載に照らすと、意匠法第2条第1項に規定された『機器』には、例えば仮想空間内に表された電化製品の3Dオブジェクト等のような仮想的なものは該当しないと解釈するのが妥当と考えられる。」「したがって、仮想空間において用いられる画像は、『仮想空間内に表された仮想的な機器の操作の用に供する画像』や『仮想空間内に表された仮想的な機器がその機能を発揮した結果として表示される画像』等として意匠登録を受けることはできないと考えられる。」(同13頁)と説く。そのうえで、具体例として、仮想空間内での仮想のエアコンの仮想の設定温度を表示する画像は、「『機器』(意匠法第2条第1項)には仮想的なものは該当しないため、仮想空間内に表された仮想的な機器(エアコン)がその機能を発揮した結果として表示される画像として意匠登録を受けることはできない。」(16頁)が、他方で現実の世界のエアコンの設定温度を表示する仮想空間内のエアコンの設定温度画像は、「機器(エアコン)がその機能(温度調整機能)を発揮した結果として表示される設定温度表示画像であるため、意匠法上の『表示画像』に該当する。」(15頁)と説明する(後者の場合、「機器」としては、仮想空間におけるエアコンの設定温度の画像を通じて現実の世界のエアコンの設定温度を調整する機能を有する機器が想定されている)。そして、結論として、第Ⅳ部第1章3.1に「なお、例えば電化製品の3Dオブジェクト等の仮想的なものは、ここでいう『機器』に該当しない。」との1文を加えることを提案している。

本論文の本文に示した解釈は、この提言に示唆を受けているが、「機器」ではなく「機器の操作」「機器の機能」に焦点を当てて現実世界との関連性を要求しているところに違いがないわけではない(あるいは、機器自体は現実世界との関連性はあるものの、個別の画像に係る機能や操作に関しては関連性を欠く場合に取扱いを違えることになろうか)。また、仮想空間をユーザに単に見せるだけの機能は「機器の機能」に該当しないとする筆者の解釈と、それに基づいて、登録意匠「バーチャルアシスタント装置操作用画像」、登録意匠「デジタルショールーム用案内表示画像」については登録を許すべきではないとする結論は、筆者のオリジナルであり、上記審査基準改訂案から必然的に導かれるものではないことに留意されたい。

15 関/前掲注9・33~35頁に掲げられている例。

16 参照、関/前掲注9・35頁。

17 関/前掲注9・33~35頁に掲げられている例。

18 この意匠の「意匠に係る物品の説明」欄には、ショールーム内に商品が展示されており、商品画像を選択することにより商品の拡大画像が示されることが記載されているものの、そこから先に購買にまでつながる過程は記されていない。

19 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理」(2023年)13頁(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/index.html)も参照。

青木/前掲注4DESIGN PROTECT 7~8頁も、本文で掲げた①案については慎重、②案についても課題が多いことを指摘する。

20 本項目に関する裁判例や文献情報の詳細に関しては、田村善之[判批]知的財産法政策学研究66号9~67頁(2022年)を参照。

21 このほか、著作物として保護されるものに対しては、メタヴァースにおける法定の利用行為や著作権の制限規定のあり方も重要であるが、本稿では触れる余裕がない。関真也『XR・メタバースの知財法務』(2022年・中央経済社)74~99・115~126頁、同「課題の整理」コピライト737号32~34頁(2022年)、同「現実環境のメタバースにおける再現とメタバース環境の二次利用」コピライト739号56~59頁(2022年)、上野達弘「メタバースをめぐる知的財産法上の課題」Nextcom 52号5~7頁(2022年)、メタバース官民連携会議/前掲注19・15~18頁、蘆立順美「現実世界をメタバース内に再現する際の諸課題」法学教室515号11~13頁(2023年)を参照。

22 劉曉倩「実用品に付されるデザインの美術著作物該当性」知的財産法政策学研究6号200~215頁(2005年)、林娜「応用美術の著作権による法的保護に関する中日比較」AIPPI62巻3号244~247頁(2017年)。

23 田村/前掲注20・23~28頁。

24 上野達弘「応用美術の著作権保護-『段階理論』を超えて-」パテント67巻4号(別冊11号)105頁(2014年)。

25 奥邨弘司「米国における応用美術の著作権保護」知財年報2009・255頁 (2009年)、劉曉倩「応用美術の著作物該当性-日本の裁判例の検討を中心として」知財年報2009・279頁 (2009年)、田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究36号25頁 (2010年)。

26 駒田泰土「応用美術の著作権保護について-美の一体性の理論に示唆を受けて」知財年報2009・226~228頁 (2009年)、上野/前掲注24・114~115頁。

27 参照、橋谷俊 [判批] 知的財産法政策学研究47号367~405頁(2015年)、同 [判批] 知的財産法政策学研究48号329~417頁 (2016年)、奥邨弘司 [判批] 判例時報2259号150~155頁 (2015年)、同 [判批] 小泉直樹=田村善之=駒田泰土=上野達弘編『著作権判例百選』(第6版・2019年・有斐閣) 14~15頁。

28 参照、田村善之 [判批] ビジネス法務15巻10号43~46・96~102頁(2015年)、中川隆太郎 [判批] 小泉ほか編・前掲注27・15~16頁。

29 参照、田村/前掲注20・34~36頁。

30 参照、田村/前掲注20・36~38頁。

31 学説については、田村/前掲注20・38~41頁を参照。

32 以下につき、詳しくは、田村/前掲注20・41~49頁を参照。

33 筆者の説く分離可能性説が、機能的な制約を意識して表現の創作の自由に制約がかかっているのであれば、(それがマージとまではとても評価できないとしても)「美術」の著作物には該当しないと考える見解であって、要件論としては、アイディア/表現二分論ではなく、著作権法2条1項1号の文化の範囲の問題として位置づけられることにつき、田村/前掲注20・45頁を参照されたい。

34 分離可能性説の下で斟酌すべき実用性は、「無体物である表現の本質的な機能である情報伝達に由来するもの」ではなく、「表現が化体した有体物に由来するものであり、表現にとっては外来的な実用性」であるとする(奥邨弘司「応用美術の著作物性~分離可能性説の深化に向けた一考察~」Law & Technology 96号9頁(2022年)の示唆的な提言も参照。

35 絵画について、伊藤真「メタバース空間における知的財産権問題(著作権を中心に)」コピライト743号21頁(2023年)。

36 著作物性を否定した原判決(横浜地判平成17.5.17平成16(ワ)2788[スメルゲット])を取り消した判決である。なお、写真の著作物性とその保護範囲に関する裁判例の動向については、鮑妙堃[判批]知的財産法政策学研究60号227~260頁(2021年)に詳しい。

37 参照、奥邨弘司[判批]判例時報2545号118~122頁(2023年)。

原告はこの原画に基づいて商品化した時計を販売しているが、おそらく販売開始後3年を経過しており、不正競争防止法2条1項3号のデッド・コピー規制の保護を享受しえなくなっていた(参照、19条1項5号イ)。そして、やはりおそらく意匠登録もないなかで、原告製品自体を著作物であると主張する場合には、著作物性が認められる可能性は極めて低いことに鑑み、あえて原画の著作物性を持ち出したものと推察される。

38 美の一体性説に与しつつも、分離可能性説の下であっても、いずれにせよ、リアルの実用品のデザインとして創作しようが、仮想世界の実用品のデザインとして創作しようが、同一の著作物の判断基準で臨むべきである旨を説くものとして、駒田泰土「メタバースにおける活動」法学教室515号25~26頁(2023年)。

39 以下に紹介するもののほか、岡本健太郎「メタバースにおける現実の再現とその権利問題」アドスタディーズ81号35頁(2022年) (ADST81_33-37.pdf (yhmf.jp))。関真也「連載『メタバースと著作権法』第2回~メタバース上のオブジェクト及びアバターの保護~」コピライト738号25~26頁(2022年)を参照。また、同25頁の裁判例の理解に対する批判的な分析として、田村善之ほか「デジタルファッションと知的財産(2)」有斐閣Onlineロージャーナル1~2頁(2023年)[田村善之発言](https://yuhikaku.com/list/lawjournal)を参照。

40 市村直也「3DCGと著作権」NBL964号103頁(2011年)(ただし、かくして認められたヴァーチャルの著作物の保護範囲はリアルの実用品には及ばないとする)、桑野雄一郎「メタバースと著作権(上)」特許ニュース15674号4頁(2022年)。酒井/前掲注4・49~50頁も、反対論を紹介しつつも、自らはこの種の見解に好意的である。自身の立場は留保しているが、このような考え方が成り立ちうることを指摘するものとして、青木/前掲注4法学教室16~17頁。中立的な叙述として、AMTメタバース法務研究会「メタバースと知的財産法」NBL1228号70頁(2022年)。

41 裁判例では、イラストの創作後に当該イラストを付したTシャツを販売したとしても、そのことは著作物性を否定する理由にはならない旨を説いた判決として、大阪地判平成30.4.18平成28(ワ)8552[眠り猫]がある。

42 物品の構造に関わる事情のほか、企画、開発、生産、販売等の順序その他の経緯等、諸事情の考慮を要求するものとして、関/前掲注39・25頁があるが、著作物性という著作権の保護に関わる要件についてこれほどの総合衡量を要求することは、法的安定性、予測可能性の点で問題を抱えているといわざるをえない。

43 田村善之『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)33~34頁。

44 田村ほか/前掲注39・2頁 [田村善之発言]。

したがって、上野/前掲注21・9頁がこの種の相違を考慮することなく、これらの仮想空間における「実用品」が著作物と認められるならば、現実世界の実用品も同じ基準で判断されるべきである旨を説くことには首肯できない。

45 東京地判平成30.8.17平成29(ワ)21145[オクリンク(教育用教材ソフト)]。

46 知財高判平成17.10.6平成17(ネ)10049[YOL]。

47 学説では、少なくとも無体物のタイプフェイスが保護されると解するものとして、田村善之『不正競争法概説』(第2版・2003年・有斐閣)299~300頁。

48 関真也「デジタルツインその他の現実環境再現型メタバースに関する知的財産法上の課題:著作権と不正競争防止法2条1項3号改正を中心に」NBL1240号101頁(2023年)は、登録商標の実務上の商品と役務の区別に倣うと、不正競争防止法2条1項3号で保護される対象が「商品」であって「役務」ではないことを理由に、ダウンロードで提供される場合には「電気通信回線を通じて提供する」に該当するが、ストリーミングは該当しないと整理する可能性があることを指摘したうえで、メタヴァースの世界ではストリーミング形式での提供が多いことに鑑みて、そのような解釈が採用されることに対する警鐘を鳴らすものがある。しかし、商品の形態の模倣を禁止することを目的としているため、形態を有しない役務を保護しないこととしている不正競争防止法2条1項3号(参照、田村・前掲注47・297頁)と、商品商標と役務商標をともに保護し、両者間の交通整理だけが問題となる商標法とでは、「商品(の形態)」要件に期待する役割を異にしているのであるから、商標法における区別をそのまま不正競争防止法2条1項3号に持ち込む必要はない。商品の形態に対する需要を満足することに変わりないストリーミングを不正競争防止法2条1項3号で規律される行為から外す理由はないと考える。

49 1993年改正による不正競争防止法2条1項3号の規律の新設とその経緯につき、田村善之「なぜデッド・コピー(酷似的模倣)を禁止しなければいけないのか?」『また法学を知りたい君へ(仮)』(近刊・有斐閣)所収参照。

50 リアル⇒リアルに関しては、リアルの自動車を模したリアルのミニカーを販売する行為に関しては、大量生産に馴染むように細部を相当程度省略したり、幼児用の玩具とするために安全性に配慮して角を丸めたりするなど、独自のデフォルメがなされているので、「模倣」に該当しないと解すべきであるが、マニア向けの精密なモデルカーのようにデフォルメが全くない場合には別論となり、「模倣」に当たると解すべきである(田村善之「不正競争防止法2条1項3号における『模倣』の意義-保護要件の審査に関する特許庁と裁判所の役割分担-」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)51・57頁)。リアル⇒ヴァーチャルに関しても、この理が妥当すると解される。なお、関/前掲注9・44頁は、精密な3DCGモデルとするに際して相応の労力・費用が投入されている場合には「模倣」該当性が否定される可能性を示唆するが、リアルの世界でいえば、他人の商品の形態のデッド・コピーをするためにいくら費用等をかけたとしても、「模倣」該当性は否定されないこと(例えば、他者の自動車の形態と酷似的に模倣した形態の自動車を模倣するために相当の費用等が投入されたとしても、不正競争防止法2条1項3号の規制を免れるものではない。ミニカーのように形態を異にするデフォルメに費用等がかけられる場合とは区別される)に鑑みると、正鵠を射た考え方とはいいがたい。

また、関/前掲44頁は、リアルの世界の衣服の柔軟性(動きとともに形状が変化することを含む)をヴァーチャルで再現していない場合、「模倣」該当性が否定される可能性を示唆するが、静止状態でのデザインをデッド・コピーすることにより費用を節約していることに変わりはない以上、デッド・コピー規制から外す理由はないように思われる。

関/前掲44頁は、逆にリアルの世界ではありえない衣服の変化をヴァーチャルの世界で加えた場合にも、新たな形態の開発に向けた資金、労力の投下があることを理由に実質的同一性が否定されうる旨を説くが、ゼロから衣服のデザインを作るのではなく、リアルの世界における衣服のデザインをコピーした時点で資金、労力を節約しており、最終製品においても当該デザインも需要者に提供しつつ、それに新たな変化が追加されているに止まるのであるから、デッド・コピー規制を控える理由はないように思われる。

51 田村・前掲注47・284~285頁。

52 田村・前掲注47・284~285頁。

53 このほか、関/前掲注9・42~43頁は、ユーザがデジタルの衣服を着用しているかのような写真のデータを作成してユーザに送信するサービスや、アヴァタが着用する三次元的なデジタルの衣服のデータを販売する事例において、リアルの世界における着用者の身体を覆って保護する機能を有していないことを理由に、不正競争防止法2条1項3号の規律の対象外となる可能性を指摘する。

しかし、リアルの世界の衣服であっても、ヴァーチャルの衣服であっても、装飾的な機能を果たすことに変わりはなく、この事例でデッド・コピー規制の対象から外す理由はないというべきであろう(もっとも、写真に関しては、三次元的な表現をしていないのであれば、前述したように実質同一性が否定される)。

関/前掲43頁は、市場を異にすることも理由に掲げているが、そもそも有体物の商品の形態のデッド・コピー規制においても、デッド・コピーをなした者の商品がデッド・コピーされた他人の商品と市場で競合している必要はないと解される(田村・前掲注47・302頁)。さもないと、例えば大阪の市場において供給された商品をデッド・コピーして東京で販売する行為が放任され、ライセンスにより全国的に商品を展開していくことを妨げるからである。そもそも市場競合は「模倣」の定義(不正競争防止法2条5項)に含められていない。また、営業上の利益の侵害(不正競争防止法3条1項、4条)、ライセンス市場をも念頭に置く場合には、これを肯定することに支障がなくなる(関/前掲43頁は、将来的に、多くのファッション企業がデジタル経済圏に進出し、技術の真価によりデジタルの衣服がフィジカルの衣服と同様の機能・効用を果たすようになった場合には別論が成り立ちうるとするが、そこまで待つ必要はないというのが本稿の見立てである)。

54 「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方」8頁(2023年)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/20230310_report.html)。

そこでは、画面上のデザインが抽象論として保護されうることを肯定した前掲東京地判が肯定的に引用されている。

55 黒川直毅ほか「令和5年不正競争防止法改正の概要」NBL1250号23頁(2023年)。

56 建築物等の不動産もデッド・コピーされうる形状を伴っているのであるから、不正競争防止法2条1項3号の「商品」に含まれると解すべきである。

57 参照、関/前掲注48・102頁。