2020 Volume 17 Issue 2 Pages 17-41

2020 Volume 17 Issue 2 Pages 17-41

「CSR・消費者」を手がかりとして行われてきたこれまでの先行研究では、様々な分野の優れた研究者が実りある研究成果を収めている。しかも近年では、科学計量学や計算機科学が進むにつれ、マクロ的視点に立ってCSR、消費者それぞれをキーワードとする計量書誌学的分析が年々増えてきた。そこで本研究は「CSR・消費者」両方に着眼し、可視化ツールCiteSpaceの活用によって1997年から2019年に至るまで当該分野における英語論文情報を俯瞰・抽出し、972本のサンプル文献における研究者や、研究機関、国家、論文自体、キーワード・名詞句間の共起表現を時間・空間的および内容的な知識マップによって捉えてみた。その上、キーワード・名詞句にバーストを検出し、サンプル文献のうち151本の高頻度被引用論文を掲載年度別・内容分類別的に解読・整理したことにより、該当分野における国内外の研究トピックス、萌芽的論点の発見とその変遷の可視化を成し遂げた。

結果的には、「CSR・消費者」に関するテーマを取り扱っているのは、Pérezやdel Bosque、Peloza、Wang等の研究者、およびカンタブリア大学やペンシルベニア州立大学、フロリダ大学等の研究機関であり、主にスペイン、アメリカ、中国等に集中していることが分かった。そして共起分析やバースト検知によって選別された中心性の高い頻出語としては、Business Ethics、Stakeholder Theory、Citizenship、Product Response等の研究トピックスがあげられ、Credibility、Green、Communication、Disclosure等が当分野の先端的課題となっていることが判明した。また、当分野の研究は従来の財・サービス及びブランド、慈善活動等社会貢献についての考察から、ステークホルダー全体に及ぶCSRの諸側面についての横断的考察へと移行しつつあることが伺えた。一方、ここ数年、企業マネジメント自体、および消費者の認知的・心理的・行動的メカニズムに着眼する量的考察が逐年増えてきたことも分かった。

伝統的な文献研究法とは異なり、本研究は文献レビューを大規模学術論文データに基づく計量書誌学的な頻出分析・ワード分析と結びつけ、「CSR・消費者」研究の有用性と客観性を考えようとしたものであり、これまでにない新規性と学問的意義を持っている。

欧米においては80、90年代のグローバル化、IT化の進展等企業を取り巻く環境の変化を背景に、「人間・社会・地球環境の持続可能な発展」のための取り組みが注目され始めた。特に90年代半ばに、失業問題が大きな社会的課題となったゆえに、従業員の雇用維持や人材開発等を経営活動に取り入れることが求められた(谷本, 2004)。そういった背景から、企業は単なる経済主体としてではなく、適切に情報開示し、人権、労働、環境、地域貢献等幅広い社会分野に積極的に貢献し、従業員、株主・投資家、取引先、消費者、地域住民、NPO・NGOといった多様なステークホルダーとの対話を取りつつ信頼関係を築くべき社会的存在として位置付けられるようになった。

「企業の社会的責任」(Corporate Social Responsibility:以下、本研究では「CSR」という表記で統一する)マネジメントは、一部の先進的な企業の取り組みや不祥事を起こした企業の取り組みではなく、企業経営における当然の課題として受け止められている。だが、国内外の企業の製品・サービス等不祥事の頻発により、最終消費者における企業との信頼関係は、今までにない厳しい試練に直面している。企業活動は消費者の暮らしを向上させ、今の便利で快適で豊かな社会を作り上げてきた。その裏返しで環境に負荷を与え、もともと「コア・ステークホルダー」として位置づけられるべきである「顧客」とは別の「消費者」という考え方を明確に事業経営に位置づけておらず、消費をめぐる一連の社会的問題を引き起こしてきたことも事実である。このことから、消費者問題の解決、消費者との信頼関係構築を目指す企業の倫理的取り組みは、学術・実務双方からアプローチするべき多岐にわたる話題として論じられるようになってきている。

ところで、近年、計量書誌学(Bibliometrics)1) や計算機科学(Computer Science)の発展に伴い、論文・特許の引用・被引用関係、共著や共発明関係、共引用関係の分析(サイエンスリンケージ2) 分析)等が可能となり、従来困難であった網羅的な波及効果分析ができるようになった。これに関連して必要となる指標が得られるようになった(小林等, 2009)ため、それを可視化するツールは脚光を浴び、ますます幅広い分野の研究に応用されるようになった。

これまでCSRおよび消費者それぞれを対象とする計量書誌学的考察は多いが、CSRについては、CSR自体(Lulewicz-Sas, 2017)、CSRと財務的・社会的パフォーマンス(Oza, 2018; De Bakker et al., 2005)、CSRと従業員(Low and Siegel, 2019)、特定の国・地域または国家間の視点に立つ考察(Żemigała, 2015; Jaen et al., 2018)など、消費者については、消費者の行動(Granata et al., 2019; Muñoz-Leiva et al., 2012)、満足と不満(Rudchenko et al., 2017; Gil-Lafuente et al., 2019)、ロイヤリティ(Rubio and Yagüe, 2019)などが挙げられる。他方、「CSR・消費者」の2語をキーワードとして行われてきた既存研究の論文数の推移状況(1997年~2018年)を表す図1により、「CSR・消費者」研究が年々増加する傾向にあることが分かった。そのため、テキストデータで得られた客観的な情報や知識マップ(Knowledge Graph)を通じて、これまでCSRと消費者について細分化・分散化が進んできた理論的かつ実践的な研究を計量書誌学的分析によって体系化・構造化することが重要な学問的意義を持っている。

出所:文献データベース(WoS)の検索結果に基づき、筆者作成。

以上を踏まえ、本研究では、引用ネットワークの分析・解析可視化ツールとしてのCiteSpaceに基づき、アメリカの学術データベース「Web of Science」が収録している、「CSR、Consumer」に関する972本のコアジャーナル所収の英語論文・研究成果を研究サンプルとして、研究者や研究機関、国家、文献、キーワード・名詞句間の共起表現3) を時間・空間的および内容的知識マップによって浮き彫りにさせる。それに、その中の151のコア文献に対する分類・整理と相まって、「CSR・消費者」における国内外の研究トピックス、萌芽的論点の発見とその変遷の可視化を目的とし、当該分野の学術的な空隙を埋めていく。

現代的意義のある文献の計量的分析は20世紀初頭までに遡ることができる。1917年、動物学者F. T. Coleと博物館長N. B. Ealesは1543年から1860年までにヨーロッパの学術誌に掲載された比較解剖学の関連文献に対する統計研究を始めた(Qiu et al., 2017; Cheung et al., 2012)。次いで、初めて「Statistical Bibliography」という言葉を提示したイギリスの図書館学者Hulme(1923)は書籍・資料等の特性を確認するために、統計的手法によって生み出された書誌学の新たな分野を開拓した。そして、イギリスの数学者Bradford(1934)は有名な「ブラッドフォードの法則(Bradford's law)4) 」を開発し、計量書誌学の理論的基礎を築いた。さらに、「Statistical Bibliography」に代わり、イギリスの情報科学者Pritchard(1969)の提唱した、「Bibliometrics」という用語が図書館学および情報科学の分野で公認されることに従い、計量書誌学という学問が正式に誕生した。80年代から、欧米、とりわけヨーロッパではBibliometrics指標は研究成果の評価に積極的に用いられてきた。

近年、情報可視化技術は計量書誌学に基づいて発展してきた科学計量学(Scientometrics)やインフォメトリクス(Informetrics)等の分野において、重要な研究方法・手段として勃興しつつある。可視化分析のツールや方法が成熟化するにつれ、知の構造に関する考察や、ホットイシューおよび最新の動向への探索をソフトウェアとモデルに基づく量的分析によって取り扱おうとする世界的な研究者が続けて輩出されてきた。だが、データや結果の検証可能性、操作プロセスの反復可能性を保ってこそ、可視化分析は、研究の信憑性と確実性を高めることができる。それゆえ、論文や特許等の科学技術に関する情報を分析・視覚化する多様なソフトウェアを認識かつ理解した上で、質の高い分析結果を導くために適切にそれらを選別することが重要である。可視化分析の代表的なツールを表1に示した。

| ソフトネーム | 開発者(所属機関) | 基本的機能(補足説明) |

|---|---|---|

| CiteSpace |

Chaomei Chen (ドレクセル大学) |

引用ネットワークの分析・可視化ツール(PubMed、arXiv等複数のデータベースから書誌データのインポートが可能) |

| VOSviewer |

Van Eck, N. J等 (ライデン大学) |

引用ネットワーク、共著ネットワークやキーワードネットワークの分析・可視化ツール(Web of Scienceデータベースからデータをインポートし、インタラクティブな分析が可能) |

| CitNetExplorer | ||

| SciMAT | M.J. Cobo, A. G等 (グラナダ大学) |

引用ネットワークの分析・可視化ツール(h-indexやg-index等のパフォーマンス指標の分析や時系列分析も可能) |

| The Science of Science(Sci2)Tool |

Katy Börner等 (インディアナ大学) |

ネットワーク分析・可視化を含む科学技術データの統合分析ツール (Cyberinfrastructure Shell(CIShell)を基盤に開発され、サードパーティによる拡張を可能にしている) |

| Network Workbench | CISHell を基盤に開発されたネットワーク分析・モデリング・可視化ツール | |

| Mapping Science | Sci2 や Network Workbench による分析結果を含む Science Map の可視化デモ | |

| Bibexcel |

Olle Persson (ウメオ大学) |

Web of Science、Scopus、Google Scholar等の主要なデータベースから書誌データを取得し分析するためのソフトウェア |

| Loet Tools |

Leydesdorff (アムステルダム大学) |

|

| SciVal | ELSEVIER社 | 複数の指標による国、地域、研究機関、研究領域のパフォーマンスの分析・可視化ツール |

| Pure | 複数の指標による研究者情報の分析や研究者ネットワークの分析・可視化ツール | |

| VantagePoint | Search Technology | 特許や論文データベースの検索結果をテキストマイニングにより分析・可視化するツール |

| Gephi | ―― | NetBeansを基にしてJavaで組まれた、ネットワーク解析及び可視化分析のためのオープンソースソフトウェア |

| Pajek |

V Batagelj等 (リュブリャナ大学) |

大規模ネットワークを可視化し、社会ネットワーク分析における分析指標を計算してくれるフリーソフト |

出所:森(2014)を参考に筆者作成。

表1に挙げられたもののほか、HistCite、RefViz、Pubish or Perish、Mapequation、Netdraw、Cytoscape、TDA、SPSS、Ucinet、BICOMB、SATI、Carrot2、Jigsaw、GPS Visualizerなど優れる可視化ツールも様々な分野で使われている5) 。本研究が採用しているCiteSpaceは、アメリカの学者Chaomei Chen氏によってJavaで開発されたものであり、2004年に発表された論文「Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization」(Chen, 2004)で初めて登場した。複数回の改良を経た最新バージョン(5.5.r2)は非常に良い安定性を有しており、固定値のデータとパラメータを入力・設定すると同じ結果が得られるため国内外で幅広く応用されている6) 。

2.2 データの取り方と操作プロセス明確かつ客観的に「CSR・消費者」研究の発展状況を分析するために、本研究はクラリベイト・アナリティクスにより提供されている世界最大級のオンライン学術データベース「Web of Science」で、「CSR、Consumer」をキーワードとして、1997年から現時点の2019年まで7) に収録されたデータに対してトピック検索を行った。「CSR・消費者」研究は必ずしも経営・ビジネス分野に限られるわけではなく、広範囲にわたっている。そのため、商学、経済学、社会学、倫理学、心理学等学際的・複眼的視座からの研究を取り上げたものの中から、一部のレコードタイプ(編集資料、議事録等)、無関連な記事やレビュー等論理性の弱いデータを取り除き、「CSR、Consumer」に関する972本のコアジャーナルの論文を抽出した。また、サンプルの時間スパンが20年を超えたため、タイムスライスを5年に設定し、時間区間ごとに掲載論文数のTop 50の研究機関を選定して分析していった。そのサーチストラテジーは以下の通りである。TI=(‟CSR CONSUMER” OR ‟CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONSUMER”);文献の種類=(ARTICLE OR PROCEEDINGS PAPER);タイムスパン=1997~2019年。

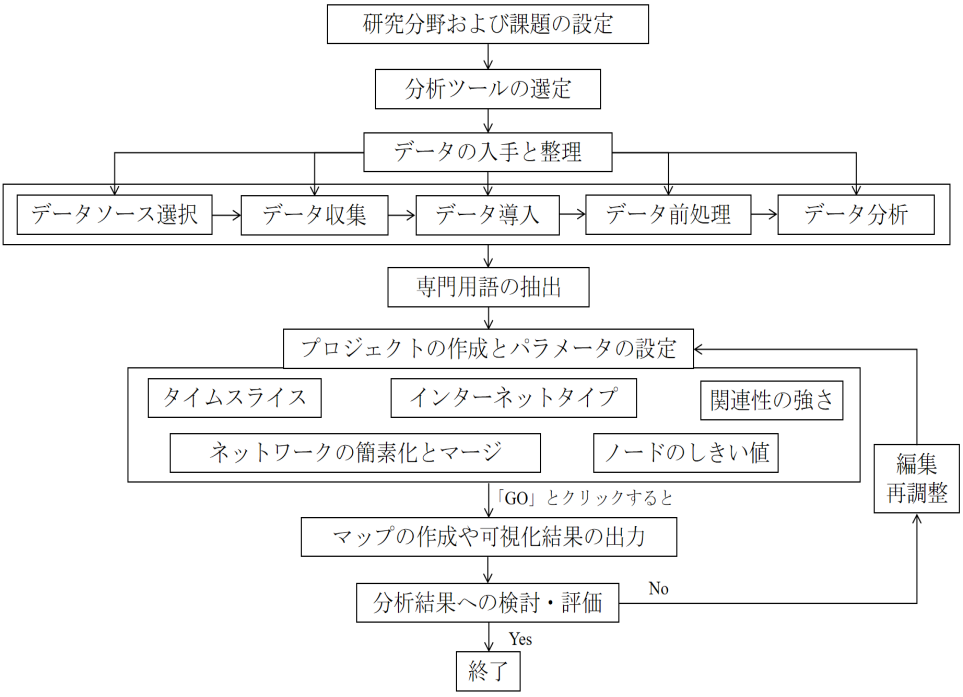

その上で、データベースに保存されているロー・データを最適化し品質を高められるよう、筆者は重複や誤記、表記の揺れや不足等を探し出し、補完、正規化によるデータ・クレンジングを行った。具体的な操作プロセスは図2となる。

出所:李桀・陳超美(2019)p.120を参考に筆者作成。

CiteSpaceは主に、科学的知識マップ(Science Mapping)の引証資料情報、その他の可視化ツールの比較対象、文献情報の分析・可視化ツールの3つとして応用されている(李・陳, 2019)。前述の内容を踏まえ、本研究はCiteSpaceの3番目の形を用いて「CSR・消費者」に関連する文献データベースの分析を行っており、可視化されたナレッジグラフを通じて当該分野における研究ホットスポットおよび潜在的なトピックの推移、語の共起のバースト現象の有無等を網羅的に捉えていく。

2.3 知識マップの読み方ネットワークにおけるあるノードの重要度を図る指標は中心性(Centrality)である。中心性は社会的ネットワーク論の概念であり、次数中心性(Degree Centrality)や近接中心性(Closeness Centrality)、媒介中心性(Betweeness Centrality)、固有ベクトル中心性(Eigenvector Centrality)、サブグラフ中心性(Subgraph Centrality)等に分類された。他方、共引用(Co-Citation)は文献間の関連性や類似度を見るための視点または尺度の1つとして、ある文献が2つの文献を同時に引用している状態を表す。共引用された2つの文献は何らかの関連を持ち、これらの文献が共引用される頻度が高ければ関連度も高い(Small, 1973)。本研究では各種の共起関係ネットワークの分布図を描く際に、中心性や共引用等の関連概念をふまえて更に詳しく説明することも行った。

本研究で使用したCiteSpaceから生み出された可視化図は、主体間関係ネットワークと共起語ネットワークの2種類に大別される。図3の同心円を例に説明してみよう8) 。

出所:筆者作成。

前者でのノード、すなわち円の色は当該著者、研究機関等が初めて論文を発表した年度を表すが、内から外までの円はその初回発表の年度から現時点に至るまでの発表年度を指す。次に、ある色に円の幅は著者、研究機関等の主体によって発表された論文の数を表す。さらに、円と円を繋ぐ線分の色は初めて共起する年度、太さが著者、研究機関等の間の結合度9) の高さを表す。

後者でのノード、すなわち角丸の半径の長さは論文数ではなく、当該キーワードの出現頻度やそのタイムスライスの分布を表す。ノードにラベルを付けた文字の大きさは当該ノードの媒介中心性10) の高さを表す。この点は上述した結合度の概念に似ている。例えば、図3では、「Corporate Social Responsibility」と「Consumer」によって形作られた共起語ネットワークが表現されている。「Corporate Social Responsibility」のノードでは、同心円の一番外側の部分(オレンジ色)が最も厚いため、1995年の文献数が一番多い。そして、「Corporate Social Responsibility」はノードの文字が「Consumer」より大きいため、媒介中心性がより高い。さらに、円と円を繋ぐ直線の色(紺青色)に応じた1989年は両者の初めて共起した年度であることが示されている。

ある分野の中核研究者を把握することを通じて、ある程度その研究分野の「知識地図」を発見することができる。CiteSpaceによる研究者間の共起ネットワーク(図4)の分析は、「CSR・消費者」分野での大学間または部局間のコミュニケーションを進めることで、更なる学術レベル向上と活性化を図り、グローバルな連携・交流を推進させるという重要な意義を持っている。

「CSR・消費者」分野における様々な研究者の中から、本研究は「科学計量学の父」と呼ばれるイギリスの物理学者デレク・J・デ・ソーラ・プライス(Derek J. de Solla Price)によって提示された、世界的に認められる中核研究者判定法の「Price's Law」に基づいて中核研究者を定める。

18世紀以前、人民主権の概念によりフランス革命や民主主義の進展に大きな影響を与えた政治哲学者のルソー(Jean-Jacques Rousseau)は「すべての製品セットNで、良質の製品の数は、すべての製品Nの平方根にほぼ等しい」と主張した(王, 1998)。それを基にしてPrice(1963)はその著作『Little Science, Big Science』で「同じトピックで、論文の半分は大量の著者のグループによって書かれ、その数は著者の総数の平方根にほぼ等しい」を提示した上で、アメリカの数学者のアルフレッド・ロトカ(Alfred James Lotka)が1926年に提唱した「科学の生産性の逆自乗則(Lotka's law)11) 」に基づき、「最高の科学者の中で最高のプロデューサーによって発行された論文の数は、最高収率の科学者によって発表された論文の数の平方根の0.749倍に等しい」という推論を導き出した。

計算公式としては、「M ≈ 0.749 * ( Nmax * 1/2 )」となる。その中に、Mは中核研究者としてあるべき論文発表数の最小値、Nmaxは最も論文数が多い研究者の論文発表数である。本研究で取られた「CSR・消費者」に関する研究者データに基づいて計算した結果、M = 5.992となったため、出力サンプルにおける少なくとも5本以上の論文を発表したことがある以下の10人が中核研究者として挙げられる(表2)。

| 順位 | 中核研究者(H-index) | 論文発表数 | 発表開始年 | 研究機関 | 国・地域 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Andrea Pérez (15) | 16 | 2013 | カンタブリア大学 | スペイン |

| 2 | Anna S. Mattila (33) | 13 | 2012 | ペンシルベニア州立大学 | アメリカ |

| 3 | Ignacio Rodriguez del Bosque (13) | 12 | 2013 | カンタブリア大学 | スペイン |

| 4 | Mobin Fatma (1) | 6 | 2015 | プリンススルタン大学 | サウジアラビア |

| 4 | Sankar Sen (21) | 6 | 2007 |

ニューヨーク市立大学 バルーク校 |

アメリカ |

| 4 | Zillur Rahman (21) | 6 | 2015 |

インド工科大学 ルールキー校 |

インド |

| 4 | Longinos Marín Rives (2) | 6 | 2007 | ムルシア大学 | スペイン |

| 8 | Leonard F.S. Wang (12) | 5 | 2014 | 中南財経政法大学 | 中国 |

| 8 | John Peloza (20) | 5 | 2014 | ケンタッキー大学 | アメリカ |

| 8 | Won-moo Hur (16) | 5 | 2014 | 仁荷大学校 | 韓国 |

出所:筆者作成。

以上の中核研究者が発表した論文は合計80本である。その中に、論文生産性が高いのはAndrea Pérezの16本、Anna S. Mattilaの13本とIgnacio Rodriguez del Bosqueの12本であり、それぞれ論文総数の20%、16.3%と15%を占め、3人で80本の半数以上を超えており、「CSR・消費者」分野に大きく貢献したことが示されている。

なお、表2にある中核研究者の所属国や所属機関から見ると、「CSR・消費者」研究は欧米とアジアの各大学に集中している。特に、スペインおよびアメリカ出身の研究者は比較的多く、その論文総数が34本と24本であり、それぞれ全部の42.5%と30%を占めている。これも後の国家間の共起関係と合致している。

3.2 研究機関間の共起ネットワーク「CSR・消費者」に関する研究機関間の共起ネットワーク図を構築する際に、インタネットノードを「Institution」に選定して重みの閾値処理等を行った結果、以下の図5を得た。図5では、ノードとしての円の大きさは研究機関の出現頻度を表すが、円は大きければ大きいほどその機関の論文発表数が高いことを意味する。

図5で示したように、スペインのカンタブリア大学(Univ Cantabria)は出現頻度が最も高いため、「CSR・消費者」分野の論文発表数が1番多く、非常に強い研究力を持つと言える。ただし、カンタブリア大学は中心性が0であるため、連携型共同研究よりも学内プロジェクトが多い。このような現象は第6位の中国の華中科技大学(Huazhong Univ Sci & Technol)や第7位のオランダのアムステルダム大学(Univ Amsterdam)等の研究機関でも存在している。

次いで論文の生産性の高い機関には、アメリカのペンシルベニア州立大学(Penn State Univ)、フロリダ大学(Univ Florida)、フロリダ州立大学(Florida State Univ)、ミネソタ大学(Univ Minnesota)やミズーリ大学(Univ Missouri)、韓国の慶熙大学校(Kyung Hee Univ)、中国の華中科技大学、香港理工大学(Hong Kong Polytech Univ)や逢甲大学(Feng Chia Univ)、スペインのバレンシア大学(Univ Valencia)やムルシア大学(Univ Murcia)、およびオランダのアムステルダム大学(Univ Amsterdam)等が挙げられる(表3)。これはそれらの研究機関が「CSR・消費者」分野で比較的に強い学術水準を持つことを示している。これらの研究機関の所属国から見ると、論文発表数がTop10にある研究機関は欧米と東アジアに集中しており、アメリカの5箇所、スペインの3箇所やオランダの1箇所、中国の3箇所や韓国の1箇所が含まれる。

| 順位 | 研究機関 | 国・地域 | 出現頻度 | 中心性 | 発表開始年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Univ Cantabria | スペイン | 18 | 0 | 2012 |

| 2 | Penn State Univ | アメリカ | 16 | 0.06 | 2012 |

| 3 | Univ Florida | アメリカ | 12 | 0.05 | 2009 |

| 4 | Florida State Univ | アメリカ | 10 | 0.05 | 2012 |

| 4 | Kyung Hee Univ | 韓国 | 10 | 0.08 | 2009 |

| 6 | Huazhong Univ Sci & Technol | 中国 | 9 | 0 | 2007 |

| 7 | Univ Valencia | スペイン | 8 | 0.01 | 2009 |

| 7 | Univ Amsterdam | オランダ | 8 | 0 | 2012 |

| 7 | Univ Minnesota | アメリカ | 8 | 0.08 | 2012 |

| 10 | Hong Kong Polytech Univ | 香港 | 7 | 0.02 | 2012 |

| 10 | Univ Murcia | スペイン | 7 | 0 | 2007 |

| 10 | Univ Missouri | アメリカ | 7 | 0.01 | 2013 |

| 10 | Feng Chia Univ | 台湾 | 7 | 0 | 2012 |

出所:筆者作成。

一方、各研究機関における産学連携等の実施状況に関しては、図5のように、ノードとしての円はそれぞれの研究機関を表す。ノードとノードを繋ぐ線分の色が初めて連携する時点、太さが研究機関間の連携回数を表すが、その線分は細ければ細いほど、連携する回数が少ないことを意味する。

1990年代後半以来、経済活動の広域化・グローバル化、IT革命による情報化等市場経済の発展に伴い、CSR運動は多国籍企業のサプライチェーンを通じて逐次的に各国へ移行している。CSRの課題がグローバルに影響を与え、国・地域を越えた国際的な対応が求められる中、GRIガイドライン、OECDガイドライン、UNGC、ISO26000、ILO MNE宣言、CEO Water Mandate等CSRに関する多様な国際的フレームワークが策定・修正されている。しかも、持続可能な消費に挑戦し、企業と消費者との関係(ダイアログ、コミュニケーション、エンゲージメント等)に力を入れることも求められている。理論的に言えば、「CSR・消費者」の関連課題について、世界の研究者又は研究機関は意識的に国境や社会的境界を超えた相互連携を密に取るはずである。図5を見ると、研究機関間の共起ネットワークには216のノードや138の共引用リンクが存在し、ネットワークの密度12)が0.059であることが分かった。つまり、CSRと消費者を課題に取り扱っている異なる研究機関の間での連携または共同研究は存在するが、国境を跨ぐ横串的で凝集性の高い研究クラスターは漸次的に構築されているとのことである。

将来的には、国内外の、中心的な論文生産セクターである大学だけでなく、他のセクターとの連携・協働をより強固にし、組織間の共有プラットフォームを中心に多分野横断的なアプローチを駆使し、「CSR・消費者」研究分野の発展を推し進めていくことが求められている。そうすることで、各国の研究機関・研究者からなる国際的な研究ネットワークの形成や情報交換、および企業のより健全なCSR経営が可能になると思われる。

3.3 国家間の共起ネットワーク世界の国々における「CSR・消費者」研究分野の現状を知るために、インタネットノードを「Country」に選定して「CSR・消費者」研究の国家間の共起ネットワーク図(図6)を得た。図6では、円の大きさは論文の著者の所属国の出現頻度を表すが、円は大きければ大きいほど当該国家の出現頻度が高いことを意味する。他方、円の色はそれに応じる国家の著者が論文を発表した時点を表すが、ある色に対する円の半径は長ければ長いほど、その国家の著者がその時間区間内で論文を発表した頻度が高いことを意味する。そして、外縁のピンク色の厚さはその国の媒介中心性を表す(Chen, 2006)。

円のサイズの最も大きいアメリカ(USA)は、246回の出現頻度で世界1位を占めており、「CSR・消費者」分野において圧倒的に強い研究力と影響力を持つことを示している。次いで、中国(PEOPLES R CHINA)は127回の出現頻度で世界第2位を占めており、アメリカ以外の国に比べ相対的に優れる研究力を持つことが分かる。続いて、スペイン(SPAIN)、イギリス(ENGLAND)、韓国(SOUTH KOREA)はそれぞれ79回、75回、75回で3位、(同率)4位を占める。興味深いのは、米中など大国や韓国など出現頻度の高い国・地域の媒介中心性が、フランス、イギリス、カナダ、オーストラリア、ギリシャ等と比べて低く、その存在感が薄れており、国家間の研究連携がそれほど活発ではないことが伺える点である。

なお、イタリア、ドイツ、台湾、オランダ、フランスが先の国々に続いて、それぞれ7位、7位、9位、11位、12位の成績を収め、出現頻度がすべて30回を超えた(表4)。それは欧米とアジア諸国が「CSR・消費者」分野の発展を重要視しており、当該分野の研究を積極的に展開する傾向があることを反映していると考えられる。

| 順位 | 国・地域 | 出現頻度 | 中心性 | 発表開始年 | 順位 | 国・地域 | 出現頻度 | 中心性 | 発表開始年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | USA | 246 | 0.01 | 1997 | 11 | NETHERLANDS | 34 | 0.13 | 2007 |

| 2 | CHINA | 127 | 0.07 | 2007 | 12 | FRANCE | 33 | 1.08 | 2004 |

| 3 | SPAIN | 79 | 0.19 | 2007 | 13 | ROMANIA | 27 | 0.07 | 2010 |

| 4 | ENGLAND | 75 | 0.62 | 2003 | 14 | POLAND | 23 | 0.01 | 2010 |

| 4 | SOUTH KOREA | 75 | 0.01 | 2009 | 15 | GREECE | 18 | 0.31 | 2009 |

| 6 | AUSTRALIA | 53 | 0.37 | 2009 | 15 | INDIA | 18 | 0.01 | 2011 |

| 7 | ITALY | 45 | 0.07 | 2008 | 17 | MALAYSIA | 14 | 0.13 | 2008 |

| 7 | GERMANY | 45 | 0.2 | 2007 | 18 | AUSTRIA | 13 | 0.01 | 2009 |

| 9 | TAIWAN | 41 | 0.01 | 2009 | 18 | SWITZERLAND | 13 | 0.59 | 2007 |

| 10 | CANADA | 40 | 0.47 | 2004 | 20 | TURKEY | 12 | 0.01 | 2009 |

出所:筆者作成。

また、図6から見ると、研究機関間の共起ネットワークには51のノードや43の共引用リンクが存在し、ネットワークの密度が0.0337となる。それもより多くの国が組織や国の枠を越えた共同研究を進め、より広い視野で持続的ネットワークを形成・維持することに力を注いでいると示している。

ある文献の中において出現するキーワード・名詞句は、その文献の内容について著者の最も伝えたいことが凝縮されている。そのため、出現頻度の高いキーワード、あるいは文献から抽出した名詞句に対する分析は、当該分野の研究トピック、および対応する時間区間の研究トレンドを捉えることに大いに役に立つ。前述の方法によってWoSで収録された文献情報から取ったサンプルデータ(972本)をCiteSpaceに投入し、インタネットノードを「Keyword」や「Noun Phrases」に選定してキーワード・名詞句間の共起ネットワークを時系列に並べたのが図7である。

図7の中で、角丸のノードは1つのキーワードまたは名詞句を表すが、ある角丸が大きければ大きいほど、当該キーワード・名詞句の出現頻度が高い。他方、あるキーワード・名詞句は、文字が大きければ大きいほど中心性が高いので、媒介として当該ネットワークにおけるその他のキーワード・名詞句に及ぼす力が強い、ということになる。

実際に、検索されたすべてのキーワード・名詞句よりも、その中の高頻度語だけに絞り込んでそれらの共起関係を捉えることが往々にしてある。高頻度語とそうでないもの(低頻度語)を峻別するために、Donohue(1973)は「T ≈ [ -1 + ( 1 + 8 * I )1/2 ] * 1/2」という計算公式を提示した。ここでTは「高頻度語」と認められる出現頻度の最小値、Iは出現頻度が1である語数のことを表す。今回の出力サンプルでは、I = 79により、境界線としてのT = 12.1を得た。つまり、出現頻度が12以上のキーワード・名詞句は高頻度語となる。表5は「CSR・消費者」研究において頻出語として抽出された60のキーワード・名詞句を列挙したものである。

| 順位 | キーワード | 出現頻度 | 順位 | キーワード | 出現頻度 | 順位 | キーワード | 出現頻度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Corporate Social Responsibility | 848 | 21 | Firm | 65 | 41 | Consequence | 35 |

| 2 | Consumer | 289 | 22 | Response | 62 | 42 | Responsibility | 34 |

| 3 | Impact | 204 | 23 | Attribution | 59 | 43 | Sponsorship | 29 |

| 4 | Performance | 161 | 24 | Identification | 58 | 44 | Intention | 28 |

| 5 | Behavior | 136 | 25 | Business | 57 | 45 | Business Ethics | 27 |

| 6 | Company | 135 | 26 | Reputation | 56 | 46 | Philanthropy | 24 |

| 7 | Association | 95 | 27 | Product | 54 | 47 | Consumer Behavior | 23 |

| 8 | Financial Performance | 89 | 28 | Attitude | 53 | 48 | Information | 21 |

| 9 | Model | 87 | 28 | Customer Satisfaction | 53 | 49 | Green | 19 |

| 10 | Perception | 86 | 30 | Ethics | 51 | 50 | Value | 17 |

| 11 | Sustainability | 83 | 30 | Initiative | 51 | 51 | Customer Loyalty | 16 |

| 12 | Social Responsibility | 82 | 32 | Identity | 49 | 52 | Credibility | 15 |

| 12 | Management | 82 | 33 | Moderating Role | 43 | 52 | Quality | 15 |

| 14 | Perspective | 75 | 33 | Consumption | 43 | 54 | Consumer Response | 14 |

| 15 | Strategy | 74 | 35 | Commitment | 40 | 55 | Firm Performance | 13 |

| 16 | Satisfaction | 73 | 36 | Brand | 38 | 55 | CSR Communication | 13 |

| 17 | Trust | 72 | 37 | Industry | 37 | 55 | Governance | 13 |

| 18 | Antecedent | 67 | 37 | Communication | 37 | 58 | Product Response | 12 |

| 19 | Loyalty | 66 | 39 | Fit | 36 | 58 | Citizenship | 12 |

| 19 | Framework | 66 | 39 | Market | 36 | 58 | Dimension | 12 |

出所:筆者作成。

表5を見ると、1997年から2019年の間において出現頻度が最も高いのは「Corporate Social Responsibility(CSR)13) 」の848回と「Consumer」の289回である。この2つのキーワードは「CSR・消費者」研究の中核として、多様な方面で理論的・実証的に使われている。ところが、あるキーワードまたは名詞句の出現頻度と中心性に必ずしも正の相関関係があるわけではない。例えば、「Behavior」の出現頻度は136回に達したが、その中心性はわずかに0.02である。逆に、「Dimension」の出現頻度は12回に過ぎないが、その中心性は0.73に達し、すべてのキーワードの中の第3位を占めている。従って、より説得力を増すためには、「CSR・消費者」分野における各時間区間のホットイシューを分析する際に、単語ペアの共起頻度や中心性の状況を総合的に考慮することが必要である。

以上の高頻度語の中から中心性が大なりイコール0.1のキーワード・名詞句をさらに抽出したのが表6である。ここに挙げられたアイデンティフィケーション、側面、(責任)帰属、フレームワーク、会社、満足度、製品、エシックス、意図、協賛、(企業の財務・社会的)パフォーマンス、(消費者の)製品対応、ビジネス、信頼、協会・団体、影響、(CSR)適合、サステナビリティ、マネジメント等23のキーワード・名詞句はある程度、「CSR・消費者」分野の研究トピックを反映している。「Company」や「Association」のように企業等主体を表すものを除き、それらのトピックは概ね、以下の3つのカテゴリーに分けられるが、企業と消費者との関係は動態的かつ双方向的であるため、実際に重なっている場合が少なからず現われている。

| 順位 | キーワード | 中心性 | 出現頻度 | 出現開始年 | 順位 | キーワード | 中心性 | 出現頻度 | 出現開始年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Identification | 0.98 | 58 | 1997 | 12 | Product Response | 0.24 | 12 | 2007 |

| 2 | Corporate Social Responsibility | 0.84 | 848 | 1997 | 14 | Business | 0.19 | 57 | 2007 |

| 3 | Dimension | 0.73 | 12 | 2004 | 14 | Credibility | 0.19 | 14 | 2017 |

| 4 | Attribution | 0.58 | 59 | 2004 | 16 | Performance | 0.16 | 161 | 2004 |

| 5 | Framework | 0.55 | 66 | 2007 | 17 | Association | 0.15 | 95 | 2007 |

| 6 | Company | 0.5 | 135 | 2003 | 18 | Impact | 0.12 | 204 | 2008 |

| 7 | Satisfaction | 0.37 | 73 | 2007 | 19 | Fit | 0.11 | 36 | 2009 |

| 8 | Product | 0.32 | 54 | 2004 | 20 | Sustainability | 0.1 | 83 | 2008 |

| 9 | Ethics | 0.3 | 51 | 2004 | 20 | Social Responsibility | 0.1 | 82 | 2008 |

| 9 | Intention | 0.3 | 28 | 2012 | 20 | Management | 0.1 | 82 | 2007 |

| 11 | Sponsorship | 0.25 | 29 | 2007 | 20 | Trust | 0.1 | 72 | 2007 |

| 12 | Financial Performance | 0.24 | 89 | 2004 | ―― | ||||

出所:筆者作成。

以上のことから、既存研究は主に、CSRの知覚の先行要因と結果要因を考慮に入れた企業等の様々な戦略展開、それらのCSR行動に対する消費者の各種の心理的・行動的なフィードバック、および企業・消費者間の協働や認知促進による「Win-Win」の関係を築く一連の取り組み等を手がかりとして行われていることが分かった。また、図7の時間軸から見れば、研究の着目点は昔のロイヤリティ、満足度、パフォーマンス、説得知識、対応バイアス等から、コミットメント、ステークホルダー・マネジメントを経て、ガバナンス、コミュニケーション等へと移行しつつあることが分かった。

言うまでもなく、消費者を欺く企業行動は社会から厳しく批判・非難され、場合によって企業の存亡に関わるリスクにさえなり得る。ただし、消費者は企業からの誘因を受け、その見返りとして組織に対して貢献を行う中核的な要素となるにもかかわらず、企業を取り巻くステークホルダーの一員に過ぎず、そのフィードバックは必ずしもCSR戦略の策定と展開に舵とりに影響を与える唯一の決定要因ではない。特に、まったく最終消費者のことを考えることなく法人向けの事業展開を行っているB2Bビジネスモデルの企業はさらにそうした傾向が強い。ゆえに、中心性の高い頻出語が比較的、1つ目のカテゴリーのところに集中していることは想像に難くない。

4.2 バースト検知に基づくトレンド分析リサーチフロント(Research Fronts)は強い共引用関係によって結び付けられる高被引用論文(Highly Cited Papers)グループ(三輪・安藤, 2012)であり、ある研究分野の思想と現状を表す。Price(1965)はある研究領域の移行特性を描くためにこの概念を提示したが、現在に至るまでのリサーチフロントの基本的方法論は1985年に確立されている(Small and Sweeney, 1985; Small et al., 1985)。リサーチフロント分析の有用性はある研究分野において新たに出現したダイナミックな概念やポテンシャルの高い研究問題を見いだすことに求められるが、一般的な頻出語に比べ、語のバースト14) 検知はその分野における萌芽的論点の発見とその変遷に対する探索に役立つ。なぜなら、前者はキーワード・名詞句を通じて研究対象を広範囲に把握するが、後者はキーワード・名詞句そのものへの考察に主眼を置いているからである。

本研究はCiteSpaceの「バースト検出(Burst Detection)」の機能を利用し、「CSR・消費者」分野における語の共起のバースト現象を解明した。サンプル文献の数が多いため、ここで「Years Per Slice」を「5」に、「Selection Criteria」を「Top N=25」に設定し、以下の図8を得た。なお、下図の開始年度は当該キーワード自体が初めて使われた年度ではなく、設定された時区間で大幅に使われた年度を指す。

まず、バースト現象の持続時間から見ると、Strategy(8年)、Business Ethics(7年)、Stakeholder Theory(6年)、Citizenship(5年)、Product Response(5年)、China(5年)等のキーワード・名詞句が学術界から長く注目されてきたことが分かる。これらの言葉は商学・経営学分野に集中するが、特に中国に関わる(中国を調査対象とする、或いは中国現地で行われる)「CSR・消費者」研究に多く見られる。

次いで、ストレングスから見ると、Business Ethics(6.82, 2007~2014)、Ethics(6.56, 2008~2011)、Stakeholder Theory(6.38, 2007~2013)、Green(6.34, 2017~2019)、Product Response(5.79, 2007~2012)、Citizenship(5.30, 2007~2012)等のキーワード・名詞句のバースト強度が5以上に達したことで、「CSR・消費者」分野のリサーチフロントが主にビジネス・エシックス、ステークホルダー・セオリー、グリーンビジネス(地球温暖化、気候変動対応等)をめぐって展開されてきたことが判明した。

総じて、最近、多く使われてきた消費者ロイヤリティ、クレディビリティー、コミュニケーション、ディスクロージャーが「CSR・消費者」研究のこれからのトレンド用語である15) 。

4.3 論文自体間の共起分析と引用分析CiteSpaceによって生成された文献間の共起ネットワークの中に、151の被引用文献(データセットの約15.5%を占める)および文献間の156の共引用リンクが現れた(図9)。

表7は被引用数16) により対象文献の上位15本を抽出したものである。表7からは、IFの高いジャーナルは対象論文の被引用数が比較的高いことが伺える17) 。高被引用論文の情報をより明確にするために、本研究ではこれらのキーとなるノードの文献内容についてさらなる探求を行ってみる。

| 順位 | 被引用数 | 中心性 | 掲載年 | 著者 | ジャーナル (IF) | 順位 | 被引用数 | 中心性 | 掲載年 | 著者 | ジャーナル (IF) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 100 | 0.17 | 2010 | Du, S. L. | INT J MANAG REV (7.600) | 8 | 54 | 0.15 | 2009 | Marin, L. | J BUS ETHICS (3.796) |

| 2 | 72 | 0.11 | 2011 | Peloza, J. | J ACAD MARKET SCI (5.888) | 9 | 52 | 0.03 | 2008 | Dahlsrud, A. | CORP SOC RESP ENV MA (6.190) |

| 3 | 70 | 0.49 | 2007 | Du, S. L. | INT J RES MARK (3.352) | 10 | 51 | 0.24 | 2006 | Ellen P. S. | J ACAD MARKET SCI (7.959) |

| 4 | 64 | 0.26 | 2006 | Becker-Olsen, K. L. | J BUS RES (4.874) | 10 | 51 | 0.05 | 2011 | Oberseder, M. | J BUS ETHICS (3.796) |

| 5 | 60 | 0.01 | 2006 | Luo, X. M. | J MARKETING (9.430) | 12 | 48 | 0.1 | 2005 | Mohr, L. A. | J CONSUM AFF (2.038) |

| 6 | 57 | 0.24 | 2008 | Vlachos, P. A. | J ACAD MARKET SCI (7.959) | 13 | 45 | 0.03 | 2012 | Aguinis, H. | J MANAGE (8.880) |

| 7 | 55 | 0.01 | 2012 | Lii, Y. S. | J BUS ETHICS (3.796) | 14 | 44 | 0.6 | 2009 | Wagner, T. | J MARKETING (9.430) |

出所:筆者作成。

文献間の被引用数の最も高いDu et al.(2010)は、CSR活動に対するステークホルダーの低い認識や不確かなロイヤルティ意識等、企業のCSR展開による長期的な利益創出と経営効率化を実現させようとする試みの重要な障害となる課題に照らし、CSRコミュニケーションの概念的枠組みを提示した上で、メッセージの内容やコミュニケーション・チャネルから、CSRコミュニケーションの有効性に影響を及ぼす企業およびステークホルダー固有の要因に至るまで様々な側面について分析した。なお、同氏はCSRへの消費者の反応に対するブランドの社会的取り組みがCSRのポジショニングにどれだけ統合されているかに注目し、CSRに対する消費者のポジティブな信念が高い購買意欲だけでなく、長期的なロイヤリティおよび擁護行動とも関連性を持つことを発見した(Du et al., 2007)。

次いで、Peloza and Shang(2011)は、CSR活動とステークホルダーの反応との関係における多様かつ複雑な結果を概観した上で、CSRがいつ企業と消費者との交流を促進するかということよりも、いかに消費者のために価値を創造するかの重要性を強調した。さらに、CSRによって提供されたステークホルダー価値の源泉、とりわけCSR活動が消費者にとっての自己志向の価値の源泉となることに注目し、どのCSR活動が消費者のための価値を高められるか、それらがいかにCSRの文献に表出されてきたかを明らかにした。さらに、4位を占めるBecker-Olsen et al.(2006)は、消費者の認知的適合や動機の把握、およびプロモーションにはめ込まれた企業の社会的取り組みの2つの研究をめぐる多様なマーケティング文献に基づいて実証分析を行い、企業の動機を問わない適合度の低い取り組み、および利潤動機の強すぎる適合度の高い取り組みが消費者の信頼、態度や意図にネガティブな影響を与えているという結果を導き出した上で、消費者の信頼、態度や意図につながる適合度の高い取り組みの遂行を提唱した。なお、コーズ・マーケティングでよく使われている、企業・慈善団体間の論理的な適合度(Simmons and Becker-Olsen, 2006)への考察はその後の多数の研究で行われている。また、6位のVlachos et al.(2009)は、CSRの評価枠組みにおける消費者信頼の媒介的役割を掲げ、それぞれ異なる支持・推奨意思を持つ消費者の個性を無効化・均一化するサブ・プロセスとしての消費者信頼をマネジャーが常にモニターすべきだと主張した。これらの研究は「CSR・消費者」研究の発展において一里塚的な意義を持っている。

その上で、本研究は上記の論文を含む「CSR・消費者」分野における151のコア文献をレビューし、掲載年度別・内容分類別整理を行った。それらのコア文献数の年次推移の状況から見ると、2003年から2013年に至るまでの10年間において被引用頻度の高い論文数が比較的多いことを示した(図10)。

出所:筆者作成。

一方、多様なCSR活動がいかにステークホルダーの反応に影響を与えるかを考察するため、Peloza and Shang(2011)は単一のCSR活動内の相違、単一のCSRカテゴリー内の相違および複数のCSRカテゴリー間の相違の検証という3つの研究タイプを発見した上で、それらを慈善活動に関する単一アクティビティ、ビジネス慣行に関する単一アクティビティ、製品・サービスに関する単一アクティビティ、慈善活動に焦点を絞ったアクティビティ、ビジネス慣行に焦点を絞ったアクティビティ、CSRカテゴリー全体の6つに類型化した。それを踏まえ、本研究はサンプル先行文献の内容により、独自にそれらを以下の6種類に分けた。

・量的考察(109本, 72.2%):

(1)企業マネジメント自体(特性・行動・成果等)への考察

(2)消費者の認知的・心理的・行動的メカニズムへの考察

(3)製品・サービスとブランドへの考察

(4)フィランソロピー等社会貢献への考察

(5)CSR の諸側面、ステークホルダーへの横断的考察

・質的考察(42本, 27.8%):

(6)先行レビュー、ケーススタディ、実験等調査に基づく理論(方法論)の構築・検討

図11は筆者がサンプル文献に基づいて分類・整理した「CSR・消費者」研究の各類型間関係の鳥瞰図である。グローバル時代に突入している現代社会において、社会情勢と併せて中長期的な視点で業界を覆うマクロ環境(PEST)を把握すべく、企業組織、とりわけ一定の計画に従って経済的活動を行う営利法人は、経済的・法的・倫理的・社会貢献的責任を積極的に履行しつつ各ステークホルダーへのアカウンタビリティを確実に果たそうとする一方、財・サービスおよびブランド要素の強化等を通じて消費者の購買を促進しつつ組織力の向上、経営の効率化、リスクマネジメント体制の構築に努めている。

出所:筆者作成。

次いで内容分類別の下における文献数の年次推移の状況(表8、図12)を見ると、類型(2)、(5)、(6)が近年で多く見られるが、類型(1)、(2)が2007年から上昇する傾向にある。類型(4)が2002-2006年に、類型(5)が2007-2011年において最も多く見られた。また、どの年次層においても類型(6)が比較的多く、類型(3)が比較的少ないことが判明した。

|

年次層 内容(単位:本) |

1997-2001年 (ステージ1) |

2002-2006年 (ステージ2) |

2007-2011年 (ステージ3) |

2012-2017年 (ステージ4) |

合計 (内容別) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 量的考察 | (1) | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 (8.6%) |

| (2) | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 (11.3%) | |

| (3) | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 (5.3%) | |

| (4) | 3 | 19 | 10 | 2 | 34 (22.5%) | |

| (5) | 3 | 7 | 18 | 9 | 37 (24.5%) | |

| 質的考察 | (6) | 4 | 15 | 15 | 8 | 42 (27.8%) |

| 合計(年次別) | 12 (7.9%) | 46 (30.5%) | 57 (37.8%) | 36 (23.8%) | 151 (100%) | |

出所:筆者作成。

出所:筆者作成。

イギリス人クエーカー教徒のオリバー・シェルドン(Oliver Sheldon)が1924年に書いた著書『経営管理の哲学』をきっかけにCSRという言葉が初めて登場し、20世紀後半のグローバルサプライチェーンの急速な進化と相まって、企業とステークホルダーとの関わりが一層深まっていった。

本研究は、CSRと消費者の両方に着眼し、可視化ツールのCiteSpaceを利用し、当該分野における研究トピックスと動向を計量書誌学的に考察してみた。まず、「CSR・消費者」に関連するテキスト情報を俯瞰かつ抽出し、972本のサンプル文献における研究者、研究機関、国家、そして論文自体、キーワード・名詞句間の共起表現を時間・空間および内容の2つのアプローチから捉えた。その上、掲載年度別・内容分類別を軸としたサンプル間の被引用文献レビュー(151本)と結びつけ、「CSR・消費者」における国内外の研究トピックス、萌芽的論点の発見とその変遷の可視化を成し遂げた。中には、時間・空間的アプローチにより、知識マップにおける研究者、研究機関、国家間関係の時間的・空間的な分布状況を明示した。内容的アプローチとして、研究テーマや研究内容など論文自体への考察により、キーワード・名詞句間の共起ネットワークとそのバースト検出、引用文献間の共起ネットワークを分析した。

以上を踏まえ、本研究で得られた結果について大きく研究者、研究機関、国家を対象とする時間・空間的アプローチ、および、キーワード・名詞句、論文自体を対象とする内容的アプローチの2つの側面に分けて述べていく。

(1)時間・空間的アプローチまず研究者側では、「CSR・消費者」分野の中核研究者として主に、スペインのPérez氏、Del Bosque氏やRives氏、アメリカのMattila氏、Sen氏やPeloza氏、中国のWang氏等が挙げられた。これらの研究者による「CSR・消費者」への注目は10年、さらに20年以上にわたって続いており、論文の発表数は少なくとも5本以上となった。次に、研究機関側では、これまで「CSR・消費者」研究を行っている機関は9割以上が大学であり、主にアメリカ、スペインと中国に集中している。中でも、アメリカのペンシルベニア州立大学、フロリダ大学、フロリダ州立大学、スペインのカンタブリア大学、韓国の慶熙大学校等は、論文発表数であれ時間スパンであれ、当分野で重要な地位を占めている。そして、国家側では、「CSR・消費者」研究は多く、アメリカ、中国、イギリス、スペイン、イタリア等欧米、東アジア諸国で多く行われているが、それは上記の研究者、研究機関の所属国と合致している。

時間・空間的な共起ネットワークの分布状況から見ると、これまで、学者間のコミュニケーション・共著ネットワークがある程度形成されたものの、その強度はそれほど高くない。しかも、個人を中心とした共同研究チームは比較的少ない。また、国境を跨ぐ研究コンソーシアムやプラットフォームは逐次的に形成されているにもかかわらず、今後、国際的な研究機関間の協力関係の更なる強化・体制整備も必要となるだろう。

(2)内容的アプローチまずキーワード・名詞句については、中心性の高い頻出語によると、「CSR・消費者」分野の研究トピックは概ね、企業のCSR展開の諸形式とその成果表現等をめぐるもの、CSRに対する消費者の反応等をめぐるもの、両者間の行動インタラクションによる期待や要望等をめぐるもの、という3つに大別された。一方、語のバースト検出の結果によると、Business Ethics、Stakeholder Theory、Citizenship、Product Response等の頻出語が長く続いており、学術界で重要視されていることが分かった。また、Firm Performance、Customer Loyalty、Credibility、Green、Communication、Trust、Consumer Response、Disclosure等の言葉が近年、ますます注目されるようになってきた。

次に論文自体では、CSRコミュニケーションの概念的枠組みを構築しその有効性への影響要因を解明したDu et al.(2010)、消費者にとっての価値を高められるCSR活動の取り組み方を提示したPeloza and Shang(2011)、高い適合度と知覚された利他的動機づけが消費者の信頼、態度や購買意向に正の相関を持つことを実証したBecker-Olsen et al.(2006)等が比較的多く引用されてきた。内容分類別整理により、これらの被引用文献を企業マネジメント自体(特性・行動・成果等)、消費者の認知的・心理的・行動的メカニズム、製品・サービスとブランド、慈善等社会貢献、CSRの諸側面・ステークホルダー全体に対する量的考察、および先行レビュー・ケーススタディ・実験等調査に基づく理論(方法論)の構築・検討という質的考察に類型化した。また、内容分類別による文献数の年次推移の状況によると、当分野の研究は従来の慈善等社会貢献への考察から、CSRの諸側面・ステークホルダー全体への横断的考察へと移行しつつある。しかも近年来では、企業マネジメント自体、および消費者の認知的・心理的・行動的メカニズムに着眼する量的考察が逐次的に多くなってきたことが分かった。

5.2 本研究の貢献とインプリケーション本研究では「CSR・消費者」のテーマに関する先行文献について、コンピューター・ソフトウェアを用いた分析により、管見の及ぶ範囲で概観した。今まで行われてきた先行文献の収集・分析方法とは異なり、本研究はミクロ的視点での文献レビューでなく、大量の学術論文データをベースに、マクロ的視点に立って計量書誌学的分析を行っており、これまでの「CSR・消費者」をめぐる経営学的発展経路と趨勢、有力研究機関や主要な研究者の発見ができた。このような科学情報の計量的分析は、単に「CSR・消費者」を含む経営学的研究だけでなく、自然科学・社会科学や学際領域等の文献検討を考える上での一助にもなろう18) 。

もちろん、このことは従来のミクロ的視点の文献分析を否定するものではなく、そうした研究の強み―先行論文の課題を後の論文がどのように解決し、どのように研究アイデアを発展させていったのかという文献間のダイナミックな関係性を解釈する―を補完するものであると言える。

5.3 本研究の限界と今後の課題本研究の限界と今後の課題として次の3点を挙げたい。

1つ目はデータベースとツール活用の不足である。キーワード・名詞句の出現の初年度と総回数を明らかにしたが、年(ステージ)毎の出現頻度についてはまだ調べていない。しかも、サンプル文献を掲載年度別・内容分類別に整理したが、年(ステージ)毎のレビュー文献の特徴を明らかにしていない。このことから、同じ時期におけるキーワード(名詞句)・引用文献間の共通点を正確に捉えることが難しい。その限界に触れながら、今後の研究では、CiteSpaceのプレミアム機能および可視化ツール間の機能的相違を系統的に探索し、より厳密かつ科学的なツール活用を図っていきたい。

2つ目は時区間の選定の制約性である。本研究で1997年以来の文献情報だけを取り扱ったことで、サンプル間文献の被引用数はほとんど中位年次層の2002-2012年に集中することになってしまった。今後の研究では、スキーマ理論19) を踏まえ、最新の研究動向に関するプレスリリースやニュースリリース等も注視しながらより多面的に研究を進めていくことが必要であろう。

3つ目は、評価指標上の局所性である。本研究では発表論文数、被引用数、IF、共引用頻度等研究力分析の評価指標に着眼した一方、指標には分野間のバイアスが存在することを考えていない。福成(2014)はIF、h-indexはジャーナルの質、研究者の業績を簡便に表した指標として広く応用されているが、それらの指標は論文数および被引用数のみを基に算出されているため、分野ごとの引用慣習に起因するバイアスの影響を受ける可能性を指摘している。従って、将来の研究ではFWCI(Field-Weighted Citation Impact)20) 、SNIP(Source Normalized Impact per Paper)やSJR(SCImago Journal Rank)21) 等分野補正のあるオルトメトリクス(代替指標)を参照し、より包括的な観点から文献検討を行っていく必要がある。