2020 Volume 17 Issue 2 Pages 60-74

2020 Volume 17 Issue 2 Pages 60-74

本稿は、カープにより広島に生じた経済効果を地域活性化と捉え、その背景と要因を、ファンとカープ球団間の関係に解を求め考察したものである。

プロ野球ビジネスの変遷は、プロ野球団を所有する親会社の産業の変化、技術の発展によるメディアの変化等、コンテクストの面より確認できる。特にプロ野球再編問題が生じて以降の親会社の産業やメディアの変化は、球団のファンへのアプローチ手法を変えた。時を同じくしてSNS等が普及したことで、ファンは多様化し、贔屓球団も偏りが低減した。これはプロ野球団のドメインが変わったといえる。

このようにプロ野球ビジネスが変遷する中で、カープは他球団と異なる特色をいくつか持つ。個人所有の球団であり、親会社の影響を受けることもなく、個人経営者が広島に対するコミットメントを愚直に遂行していることや、球団の創設や球場の建築は、広島の経済界、自治体、住民により発意されコスト負担がなされてきたことである。考察の結果、広島に居を構えるカープファンは、株主的機能と類似した所有者意識を有していることを導出した。よってカープ球団により生じた現在の広島の地域活性化は、カープの広島に対するコミットメントとカープの株主機能的なステークホルダーにより生じたものといえよう。球団、ファン等の個の最適が、プロ野球全体のコンテクストとあいまって、広島全体が活性化され全体最適を生じているとも解釈できる。

サッカーをビジネスとする我が国のJリーグ(日本プロサッカーリーグ)は、地域に根差すことを所与としてチーム形成がなされてきた。本稿で対象とする我が国のNPB(一般社団法人日本野球機構)1) に所属する野球球団(以下 球団)は、創成期に地域密着を想定して構築されたわけではないがその実態は、球団が本拠地を大事にし、野球ビジネスにより地域に貢献している。

例えばオリックス・バファローズ(以下 オリックス)は、阪神大震災後の1996(平成8)年に日本シリーズで優勝し神戸市民に活力をもたらした。本拠地をいくつも変遷した後、千葉に落ち着いた千葉ロッテマリーンズ(以下 ロッテ)は、2005(平成17)年にパ・リーグ3位から日本シリーズで優勝をし、その大逆転劇は下克上と称され千葉を活気づけた。北海道日本ハムファイターズ(以下 日ハム)は、2004(平成16)年に90%以上が巨人ファンと言われていた北海道に地元を移したが、現在では多くの北海道民が日ハムファンに転向し、北海道のシンボル球団ともなっている。また東北楽天ゴールデンイーグルス(以下 楽天)は、東日本大震災後の2013(平成25)年に日本シリーズで優勝し、仙台を中心とした東北に喜びをもたらした。このように球団は、野球というスポーツを通じて「神ってる」2)力を地域とともに共創したと言えよう。換言すればプロ野球ビジネスは、球技の範疇を超えた見えざる力で、地域の活性化に寄与していることになる。

同時にファンの変化も見逃せない。スポーツビジネスにおけるファンの側面からの研究は学際的に進んでおり、球場で時間を費やし楽しんだ観客は、次回以降も継続的に球場で時間を費やしたいと期待することが明らかにされている(Bitner;1992)。またファンはスポーツを通じてエンターテイメントや社会交流を探し求めている(Melnick;1993)。スポーツのファンや観客は、スポーツ以外の「何か」という意味を求めており、それはエンターテイメントや社会交流の楽しみに加え「神ってる」力による感動や活力も含まれよう。

本稿は、12球団ある我が国の球団の中で、唯一親会社を持たない株式会社広島東洋カープ(以下 カープ)(広島市南区南蟹屋二丁目3-1マツダスタジアム内)に着眼する。カープは1955(昭和30)年に創立され、資本金は3億2,400万円、プロ野球球団運営とプロ野球の興行を事業内容としている事業体である3) 。カープがメインスタジアムとして使用する広島市民球場(以下マツダスタジアム、定員33,000人)は、2020(令和2)年4月現在では12球団の使用する球場の中で最も新しい球場であり、同球団は指定管理者として球場内の売店、看板広告の自主運営も認められている。

長い間、「弱小」チームと言われていたカープのマツダスタジアムの観客動員数は、2012(平成24)年より右肩上がりで増加している。特に2016(平成28)年から3年連続してセ・リーグ優勝の快挙をカープが成し遂げたことにより、カープファンやマツダスタジアムの観客の盛り上がりは、他球団を凌駕した。その盛り上がりは経済効果として数値に表れ、広島をこれまで以上に元気にした。

本稿では、カープにより広島に生じた経済効果を地域活性化とし、その背景と要因を、ファンとカープ球団間の関係に解を求め考察する。具体的にはプロ野球ビジネスの変遷(コンテクスト)に伴うドメイン変化より、カープ活性化の要因を検討する。その結果、個(カープファン)の最適が全体最適(地域活性化)へつながったことを導出する。

事業戦略の構築にはドメインの設定が必須となる。野球ビジネスを営む事業体もコンテクストの中でドメインを変化させてきた。コンテクストとは簡潔に言えば時流のことである。三品(2009)は着手と外部要因の相互作用が結果を左右する戦略論には、時機読解のアプローチが必要であるとする。なぜならば同じ着手でも、打つタイミング(時機)によって成果が異なり、時機はコンテクストの中に埋め込まれているからである。他方でドメインとは、組織論より述べた概念であり、組織が製品やサービス、消費者を規定することである4) 。そのうえで榊原(1992)は、組織体の活動の範囲ないしは領域を決定するドメインが空間的、時間的、意味の3つの次元から構成されているとし、企業のあるべき姿や目指すべき将来像を示すものとする。

戦略の成否は、打つ手のコンテンツも重要であるが、組織や経営行動はコンテクストによる現象に左右されることより、粟屋(2016)は「カープ女子」等のプロ野球ファン層をめぐる球団(特にカープ)の戦略転換についてドメインの視点で考察し、以下の5つの変化を導出した。メディアの変化、それに伴う球団のスポンサーとなる企業の産業の変化、そして地域,すなわち地元に対する意識の高揚、ファンサイドからは贔屓球団の多様化、その結果としての女性ファンの増加である。

2.2 我が国のプロ野球野球ビジネスは世界的に展開されているが、我が国においても野球は歴史があり人気も根強い。まずは我が国のプロ野球の歴史を紐解いてみよう。

我が国のプロ野球は、1934(昭和9)年に読売新聞社が発行部数の向上を意図してプロ野球団の大日本東京野球倶楽部を創設したことに始まる。1936(昭和11)年に日本職業野球連盟が創られたが、当時の球団は7球団であった。第二次世界大戦後の1949(昭和24)年に2リーグ構想が打ち出され現在の形になる5) 。

村上(2012)によると、戦前のプロ野球は、六大学野球と比較し職業野球と蔑視されていた。しかし1946(昭和21)年に野球専門誌『ベースボール・マガジン』が創刊されたときには巻頭言に「日本で一番広く国民の間に普及したスポーツ、それは野球」と記され、プロ野球は社会的に認知されてきたことがわかる。

その後プロ野球は、1970年代後半から1990 年代前半にかけて、国内で安定的な人気を保ってきた。しかしながらバブル経済の崩壊やそれに伴う企業の経済状況の変化もあり、2005(平成17)年から2006(平成18)年にかけてプロ野球再編問題が生じた。同問題は、パ・リーグの一球団の親会社が、球団を手放すことを表明したことに始まる。これは当該親会社の経営状況の悪化に加え、プロ野球の人気が落ちたことも要因の1つと言われている。動向が注目された再編問題の結果、現在の12球団となり2リーグ制は保持された。その後、プロ野球の観客動員数は右肩上がりを辿り現在に至っている。他方で高校野球児数は減少6)する等、野球の競技人口が減少しているにも関わらず、観客動員数が増加するということは、プロ野球ファンや観客は、競技そのものだけでなく、野球もしくは球場に付随する何かしらの意味を求めて球場に集っていることが推測される。

次に球団と親会社の関係を確認したい。我が国の球団経営の特色の1つに、球団所有者、すなわち株主である親会社の事業活動や理念、意図等が大きく関与することがある。企業の球団所有の目的は、プロ野球ビジネスの初期には、新聞社や鉄道の事業体などが本業と直結させることであったが、現在では野球を通じた自社の全国的知名度の向上であり(要堺;2012)、親会社は目的を達成するために広告宣伝費として球団を支えている。球団の収入源は、一般的に観客の入場料、グッズ販売、マスメディアの放映権料等であるが、自らの収入のみでは球団運営が賄えないことより、2000年ごろより球団のほとんどは親会社に依存する球団体質になった(福田;2011)。

しかしながら2005-6年のプロ野球再編問題を鑑みれば、球団経営の親会社依存は、その存続の不確実性を高める。したがって球団の継続性を担保するには、自身の経済性をも考慮することが求められる。橘川・奈良(2009)は、球団が生き残っていくために重要なものとして、収入に影響を与えるファン目線への配慮をあげ、ファンの獲得が球団の大きな課題であることより、地域密着モデルを深化させることを提案している。プロ野球事業は箱ビジネスであり、試合の勝敗に関わらず観戦客の確保が課題となる。なかでも多額の交通費を負担することなく足を運んでくれる近隣居住者をファンにすることが先決である。

地元ファン獲得の次に重要な点として、メディアの変化の影響より、プロ野球を文化として捉えることが指摘される(橘川・奈良;2009)。メディアの変化とは、ラジオ、テレビ、そしてマルチメディアへと技術が発展したことであり、その結果、プロ野球の試合を球場以外で観戦する手段が増加・拡大した。メディアの変化の影響は非常に大きい。

2.3 本稿の着眼点我が国の球団経営のポイントは、球団の親会社とメディアの2つの変化の中にある。球団の株主でありスポンサーである親会社の産業の変化は、球団のステークホルダーへのアプローチの方法を変化させ、特に地元密着は顕著になった。メディアの変化はファンとの接点を変化させ、野球を楽しむ手段を変化させた7) 。しかしながら本稿の考察対象であるカープの所有者は個人であり、親会社の産業の変化とは無関係である。また球団創設の経緯より、本拠地の地元志向は必須かつ前提条件であり、先述したメディアの変化によるものではない。つまりカープには、他球団と異なる独自の空間、時間、意味の要因が存在することが考えられる。

時系列のフローであるコンテクストと事業領域を示すドメインの両者により、経営や戦略を包括的に把握することができることより、本稿では、粟屋(2016)をベースにし、まずはプロ野球ビジネスの史的変遷をメディアと親会社産業の側面より確認し、プロ野球全体をコンテクストとドメインの両面より考察する。またカープやカープを取り巻くファンの史的変遷も確認する。その上でカープにより広島に生じた地域活性化の要因を明らかにする。

プロ野球創成期より現在に至るまでのメディアの変化を確認してみよう。メディア技術の発展は、プロ野球ファンや観客の空間、時間、意味を表1のように変化させた。

| 区分 | メディア | ファン:空間・時間・意味 | |

|---|---|---|---|

| 1936-1957 | 国民的スポーツへの苦闘期 |

ラジオの時代 ・ラジオ放送受信契約の普及率 1936年(21.4%強)1944年(50.4%) |

空間:球場(聴くだけならどこでも) 時間:試合中 意味:スポーツ観戦&娯楽 |

| 1958-1980 | ONの時代期 |

テレビの時代 ・1962年 普及率は 48.5% ・巨人戦のテレビ中継が牽引 1958年長嶋茂雄選手、1959年王貞治選手入団 |

空間:球場、自宅等 時間:試合中 意味:スポーツ観戦&娯楽 |

| 1981-2004 | 挑戦と危機の交錯期 |

マルチメディアの時代 ・衛星放送の多チャンネル化 ・BSのチャンネル増加 パ・リーグの試合増加 ・一般家庭への録画機能の普及 ・2002年 FIFAワールドカップに際して日経新聞に「パブリックビューイング」の言葉が初出 |

空間:球場、自宅、パブリックスペース 時間:録画機能により随時可能に 意味:スポーツ観戦、娯楽、エンターテイメント、社会交流 |

| 2005- | 日本のプロ野球再生期 |

メディアと現場の併用の時代 ・SNS等の普及 |

前期の普及と浸透と活性化 SNSで社会交流が広範化 |

出所:「区分」は橘川・奈良(2009)を援用、「メディア」「ファン」は筆者作成

プロ野球創設時期に当たるラジオの時代には、野球を観戦するための空間は球場のみであるが、聴取に限定すればラジオにより場所を選ばずとも可能になった。録音機能はまだ無かったため、時間は野球の試合のその時に限られた。観戦あるいは聴取の意味は、スポーツとしての野球を娯楽として楽しむことである。次のテレビの時代になると、野球を観戦するための空間が、球場に加えてテレビが設置されている自宅等に拡大した。技術の進歩により多様なメディアが存在するようになるマルチメディアの時代になると、録画・録音機能も付加され、時間は試合が開催されている時のみに限定する必要が無くなった。2002(平成14)年には「2002 FIFAワールドカップ」開催により、パブリックビューイングという文化も創出され、観戦スタイルにパブリックスペースにおける他者との共存が加わってきた。よって空間は、球場、テレビのある自宅等はもちろんのこと、観戦するために集うパブリックスペースが加わった。これにより野球観戦はスポーツを娯楽として楽しむだけでなく、社会交流の意味を持ち始めたのである。

現在は、メディアと現場の併用の時代である。2000年代以降はソーシャルメディア(以下 SNS)等の普及により、マルチメディアの時代の空間、時間、意味の浸透に加え、球場で野球観戦をしながら、球場内外の人とつながる等の社会交流が広範化している。2010年前後よりカープの赤い応援着を着衣した女性が、特に関東圏の球場を中心に観客席に増加し、「カープ女子」と呼ばれた。他球団でも女性ファンが拡大し、ファン層は昭和の時代と比較し多様化が進み、野球観戦がエンターテイメント化したのである8) 。

つまり、メディアの変化が、野球に接する手段を変化させ、空間や時間の制限を解除した。どこでも観戦・視聴できる技術の進歩は、反対に球場という現場で見る高揚感を重要なものにし、空間における差別化が生まれたのである。またSNSの発展と普及により、プロ野球に交流という文化が付加され意味が拡大した。SNSによる情報発信は球場にいない人にも野球の試合に参画している感覚をもたらすことになったのである。こうした変化は、後に叙述する球団のマーケティングと相まって、野球に興味のなかった層も野球ファンにした。そうした複数の変化の相乗効果により、球団が意図せずとも、野球に意味が付加されたのである。まとめるならば外部環境であるメディアの変化が、球団の顧客である観客やファンを変化させ、結果的に球団が提供するプロ野球の興行の意味を変化させたのである。

3.2 球団の変化 3.2.1 親会社の産業の変化球団の所有者すなわち株主である親会社の変化について考察する。まずは親会社の属する産業の変遷を確認しよう。1950(昭和25)年に2リーグ制のペナントレースがスタートしたが、当時の親会社の産業は、鉄道7社、新聞4社、映画2社、食品1社であり、個人所有は1であった。産業ごとに球団所有の状況を確認するならば、新聞社は球団を所有することで、試合結果の情報発信の主導権を握り、ニュースの差別化を図ることが目的であった。そもそも現在の日本の野球ビジネスの発端は、周知ではあるが読売新聞社の仕掛けによるものである。その後、前項で述べたようにメディアの発展により情報手段が多様化し、新聞社の役割や球団経営を伴う戦略も変化した。鉄道を軸とした街づくりを担っていた鉄道産業は、球場を含めたハードの建設を終え、球団経営の目的を達成した。企業の経営状況もあいまって、球団経営より撤退する新聞・鉄道産業に属する企業もあり、1989(平成元)年時点の親会社の産業内訳は、鉄道3社、新聞2社、食品4社、流通1社、金融1社、個人所有は1であった。

2005(平成17)年にプロ野球再編問題が生じ、親会社の入れ替わりが行われ、2020(令和元)年では鉄道2社、新聞2社、食品3社、IT企3社、金融1社、個人所有は1である。プロ野球の親会社の産業が、日本経済の勢いのある産業を如実に表しているといっても過言ではない。

3.2.2 ファンサービスの変化2020(令和元)年現在の球団の親会社は、球団を所有する目的が、過去には直接的であったものが、間接的な利益の追求、すなわち企業知名度の向上となっている。企業知名度の向上が目的であれば、球団のステークホルダーへのアプローチもその目的を達成するものへと変化する。具体的には企業名のPRになる球団のPRが先決となる。そのためには「野球を好きで見る」以外の人をいかに球団のファンにするかが課題となる。加えて、先述したように、試合の勝敗に左右されない安定した球場への入場料金を担保するために地元を大事にすることが重要になる。よって球団のファンサービスは変化した。

球団別の観客動員数は、昭和の時代には巨人・阪神の二球団が圧倒的に多い状態が継続したが、プロ野球再編後の2006(平成18)年以降、12球団の動員数の球団差は小さくなりつつある9) 。特に過去には人気が無いと言われたパ・リーグの球団の躍進は目覚ましい。

その背景には、各球団のファンサービスの変化の結果のマーケティング戦略があり、どの球団も球場施設やイベントを充実させ始めた。球場は単なる観戦席に留まらず、アメリカの球場の「ボールパーク」概念をもとにし、エンターテイメント施設に類似したものもある10) 。また女性ファンへのマーケティング戦略も旺盛であり、顕著なものに、先述したがカープを応援する女性陣があげられ、彼女等を総称する「カープ女子」は2014(平成26)年流行語大賞候補になるまでに一世を風靡した。

3.3 プロ野球ビジネスの変化我が国のプロ野球ビジネスの変遷をまとめるならば、メディアの成長は、プロ野球観戦という行為の空間・時間を変化させ、意味を付加した。球団のスポンサー産業の変化は、スポンサー産業の球団所有の目的達成の手段として、プロ野球観戦の空間を変化させ、意味を付加した。メディアとスポンサーの変化は球団のドメインを変化させ、ターゲットとなるファンや観客を拡大や多様化という形で変化させた11) 。つまり、プロ野球ビジネスは、メディアの技術発展と球団の親会社産業の変化による戦略の変化の結果により、ファン層を多様化し変化させた。三者の変化と、変化による因果関係が、有機的に交錯しながらプロ野球ビジネスは発展してきたといえよう。

以上の変化は、スポーツとして野球を観戦するという行為から、野球観戦をエンターテイメントに類するものに近づけた。プロ野球を観戦する時間が、メディアの技術進歩により限定されないこと、加えて空間も当初は球場のみであったものが、球場とテレビのある家、そして観戦できるメディアのある場所と、どこでも観戦することが可能となったことで、だからこそ球場という現場で観戦することに価値が生じた。SNSの発展や、球団の球場充実の努力、それらに伴うファン層の拡大は、野球の意味を、野球という球技を楽しむことに加え、観戦方法や他者との繋がりを楽しむことにまで拡大した。

カープが創設されたのは、NPBで2リーグ制が構想された1949(昭和24)年である。1945(昭和20)年に世界で初めての被爆地となり負の歴史を抱える広島は、復興のための明るい話題を期待していた。その1つとして地元に球団をという強い要望が生じ、広島商工会議所に事務所が置かれ、1950(昭和25)年にはカープ球団の結成披露式が行われた。当時の球団構想は「カープを一会社、一個人の所有するチームとせず、郷土のチーム、県民の出資によるみんなのチームにする」であった。ここが他球団と異なる点である。広島県と広島県内の5市、そしてそれを応援する「広島市民」13) からの出資により、資本金2500万円の株式会社カープ広島野球倶楽部が登録された。カープは創立時より、オーナー企業のいない市民・県民球団として発足したわけである。当時のカープのホームグラウンドは、広島総合球場14) であった。

1955(昭和30)年に同社の負債総額が5,635万1,000円となり、臨時株主総会が開催され発展的解消が決議された。同時に改めて株式会社広島カープが資本金2,000万円で設立された。同社の資本金は、広島に本社を置く東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社、以下 東洋工業)を中心とした企業数社からの出資と一般公募によるものであり、大株主は不在である。代表取締役社長は、出資社の中から広島電鉄株式会社の社長を務める伊藤信之氏が選ばれた。

1957(昭和32)年には、地元財界より1億6,000万円の寄付をうけ、ナイター試合の可能な広島市民球場15) (現在は取り壊されており、旧広島市民球場と称呼される。)がカープのホームグラウンドとして完成した。

1962(昭和37)年には、東洋工業の松田恒次社長が新社長に就任,1967(昭和42)年に球団名を広島東洋カープと改め、同年より球団運営は東洋工業のみが携わることになった。1970(昭和45)年に松田恒次社長が逝去し、松田耕平氏がオーナーに16) 就任した。松田耕平氏は当初東洋工業の3代目社長であったが、1977(昭和52)年に代表権を有しない会長となり、その後は徐々に同社の経営から離れることになる。2002(平成14)年松田耕平氏が逝去し、松田元氏がカープのオーナーとなり現在に至っている。松田家は、マツダ株式会社(以下 マツダ)の創業一族であるが、現在のマツダの所有者ではない。したがって、カープの所有者もマツダではない17) 。

2009(平成21)年1月に、カープのホームグラウンドとして現在のマツダスタジアムが完成した。総工費は90億円余り要しているが、その出資は、国の「まちづくり交付金」や広島県や地元経済4団体より寄付金(それぞれ11億5,000万円)、そして広島市民からの「たる募金」と呼ばれる募金による1億2,500万円が充当された。マツダは同球場の命名権を広島市より購入しているが、カープの経営には一切関与していない18) 。

以上のように、球団の創設や運営に要する費用、また1957(昭和32)年に新設した旧広島市民球場などの建設費用などは、地域の住民、自治体、そして地元の経済界が負担している。特に旧広島市民球場は経済界が9割以上を負担している。「広島市民」と言われる広島県・広島市に在住する住民も、地元の新聞社が創ったたる募金に寄付をし、個人でも応援し続けた。よって他球団のような親会社は無い。

4.2 カープファン 4.2.1 カープファンの株主的機能創設から半世紀が経過した2005(平成17)年のプロ野球再編問題の際には、既存球団が淘汰されるならばカープがその対象になる可能性があるとの噂が実しやかに囁かれた。そこで広島市民・県民はカープが地元にあることの意義を再認識し、カープ存続の声が上がった。カープの存続を担保するには、設備の整った新球場が必要であるとの意見が広島全体で沸き上がり、頓挫していた球場の新設計画が俄かに進み、現在のマツダスタジアムが建設されたのである19) 。球団再編と新球場の建設の直接の因果関係は不明であるが、球団の創設や旧広島市民球場の建設と同様、広島地域の住民、自治体、経済界がカープを守りたいと声をあげ、カープの存続のために球場建設の費用の負担をした事は事実である。

カープファンとは、このようにカープの重要な局面に、行動を起こし費用を負担した人や組織である。現在のカープは、株式的には松田家という個人所有20) であり、親会社不在であるが、カープファンの動向は、株式会社の株主機能と等しい機能を持つ。単に野球の試合を観戦する、応援するだけでなく、カープ球団を創設する、そして球団の危機には存続できるように参画する、そして球団経営や野球の試合に対しても、あちらこちらで意見を述べるという形でチェックする機能を、自ら獲得し保有している。これは本議論のドメイン理論で考えれば、株主機能がファンの意味として付加されており、カープファンが、カープを費用面などで助けながら、規律付けしているといえよう。カープにとってファンは、単なるファンではなく、不確実性の高い将来に投資する株主に類似した重要なステークホルダーである。

4.2.2 カープファンと赤現在のカープファンの応援スタイルは、赤色による一体感に象徴される。そこでカープの歴史と共に赤色とファンの関係を確認しよう(表2参照)。

| 年 | 区分 | ファンと赤色 |

|---|---|---|

| 1950-1967 |

弱小期 ・地域球団、市民球団と称呼 |

・他球団からは「お荷物球団」と揶揄 ・たる募金などで支える ・やじによる応援 |

| 1968-1991 |

黄金期 初優勝(1975)等 |

・熱狂的な男性中心ファン ・やじによる応援 |

| 1992-2008 |

低迷期 スター選手不足 |

・野村謙二郎選手引退時(2005)真っ赤に ・プロ野球再編問題でカープの重要性について広島市民が再認識、新球場を建設 ・旧広島市民球場を惜しみ観客増加、観客席を真っ赤に染める |

|

2009- 2015 |

真っ赤なマツダスタジアム期 ・新球場、グッズ販売店舗の増床 ・選手のビジターユニフォーム赤 ・女性受けする若手選手の採用 ・黒田博樹投手復帰 |

・ボールパークとしてのスタジアム ・カープ女子 ・首都圏のファン増加 ・ファンも赤いユニフォーム |

出所:筆者作成

カープ球団は1955(昭和30)年にいったん清算し、現在の会社組織となった。どちらにしても1960年代の後半までは「弱小期」であり、他球団からはお荷物球団と揶揄されていた。それでも広島市民はたる募金などで支え、応援していた。

そうした応援が功を奏し、1975(昭和50)年に初優勝をしてからしばらくは、カープの「黄金期」である。同年より帽子・ヘルメットの色が紺色から赤色に変わり、カープは「赤ヘル」と呼ばれることになる。現在のカープのイメージカラーが赤であるのは、この時期からであが、観客は野球好きの男性が中心であり、スタンドからは広島弁のヤジが飛んでいた。

1990年代から2000年代は、スター選手も不足し、「低迷期」に入る。イメージカラーの赤は、2005(平成17)年に当時の野村謙二郎選手が、2000本安打や引退時に球場スタンドを真っ赤に染めたいという希望を持っており、球団やファンが、赤いシートやタオルを掲げたり、赤い応援着などを着ることで実現したことに始まる21) 。同年のプロ野球再編問題で、建設した新球場(現マツダスタジアム)は2009(平成21)年から使用されることになったため、旧広島市民球場は2008(平成20)年のペナントレースで使用が最後となる。それを惜しんだ観客が、地元の新聞社が配布した赤い新聞紙を掲げ、観客席を真っ赤に染めた。

2009(平成21)年にマツダスタジアムが使用開始となった際、時を同じくしてカープ選手のビジターユニフォームの色が真っ赤となった。これを本稿では「真っ赤なマツダスタジアム期」と称呼する。その頃より野球観戦時に観戦者も球団のユニフォームを着用して応援するスタイルが、どの球団にも広まってきた。カープファンは、ホーム用のユニフォームではなく、ビジター用の赤いユニフォームを好んで着用したため、おのずと観客席は赤色化することになる22) 。

首都圏のカープファン増加、それに伴い話題となったカープ女子などの流行も相乗効果となり、赤いユニフォームを着用することでカープファンの一体感が醸成された。

4.3 プロ野球界のコンテクストに埋め込まれたカープの商機カープ球団の史的動向とカープファンの関係を検討してきたが、こうした一連はプロ野球界全体のコンテクストにおいてカープが創発的に得ることができた商機ともいえる。

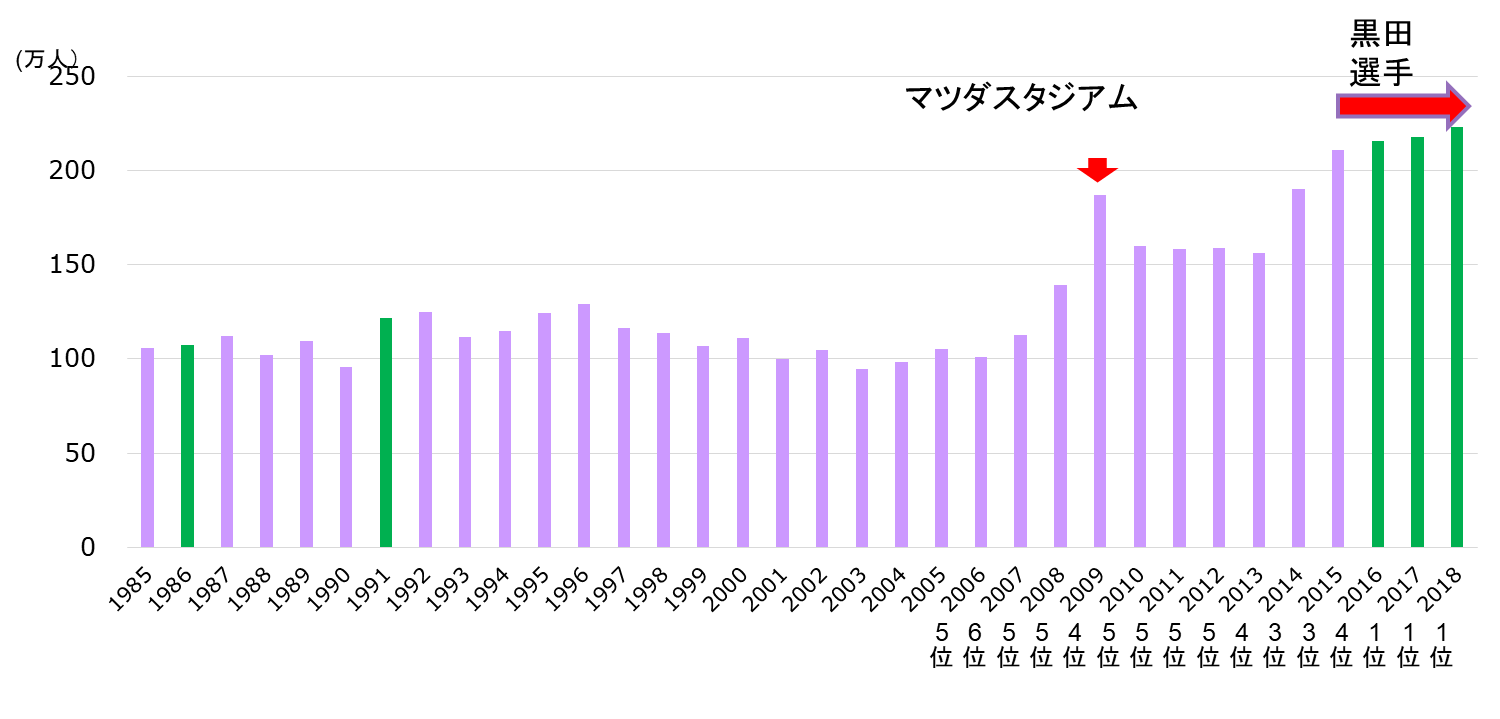

商機の1つはプロ野球再編問題である。ここ数年のカープファンの活性化は、マツダスタジアムが建設されたことがきっかけであり、それは観客動員数に顕著に表れている(図1参照)。プロ野球再編問題はパ・リーグを刷新したため、他球団の親会社であるスポンサー産業が変化し、マーケティングも活発化したためファンが増大・多様化した。2009(平成21)年より使用されているマツダスタジアムにはそうした多様な意味を求めるファンが、新しい球場への興味関心と共に集まってきた。特にマツダスタジアムは、アメリカのボールパークを意識して工夫された球場でもあり、寝そべって鑑賞できる席やパーティ席など、新規の形態の席等への興味関心度も高く、対戦相手の球団のファンも、遠くは北海道からと全国津々浦々より押し寄せ、より一層の賑わいを生んだ23) 。

出所:(社)日本野球機構ホームページより筆者作成

注:1. 観客動員数はカープ主催の地方試合を含む

2. 緑色はカープがリーグ優勝した年

3. 旧広島市民球場は定員31,984人、マツダスタジアムは33,000人

2つ目の商機は「赤」に対する価値観の変化である。観客がマツダスタジアムに足を踏み入れると、前節で述べたように一塁側スタンドは観客のユニフォームにより真っ赤に染められた。前述の1975(昭和50)年にヘルメットを紺色から赤色に変えた時、赤色は女性の色という価値観が当時はあり、ファンの男性や少年が赤色を着用することは「恥ずかしい」と敬遠されていた。ところが、2009(平成21)年に球団がビジターユニフォームを赤にしたところ、世の中の性別による色分けという価値観が希薄化しており、赤色は老若男女に受け入れられ、他球団も模倣するまでになった。

3つ目の商機は黒田博樹投手(以下 黒田投手)の男気効果である。「低迷期」にエースとして活躍し、アメリカ大リーグに移籍していた黒田投手が2014(平成26)年に、ヤンキースからの破格の契約金のオファーがありながら、カープに戻ってきた。その意思決定は男意気が感じられると、日本全国で男気ブームが生じた。黒田投手が加わったのは2015(平成27)年であるが、1年後の2016(平成28)年より3年連続でセ・リーグ優勝となる。マツダスタジアムの観客動員数は2014年より増加しているが、2015(平成27)年次の前年度比の伸びは大きい(図1)。

まとめるならば、他球団とは異なるカープの特色は、プロ野球界のコンテクストの中で、マツダスタジアム、赤色、男気とファンの期待を満たす意味が創発的ながら拡大したことにある。どこでも観戦できるからこそ球場で観戦する空間価値が、それら3点により、特にカープは高まった。観戦者の増加はマツダスタジアムのチケットの争奪戦になり、カープの試合のチケットは入手困難であることが空間の価値をより向上させた。

4.4 カープ球団のファンに対する応答カープは創設時より、「貧乏球団」と揶揄されながらも、野球ビジネスによる収入で事業経営を行ってきた。親会社不在のため、手堅い経営をせざるを得なかったことによるが、初優勝した1975(昭和50)年より41年連続の黒字であることは評価に値する。その背景には他球団と比較して、選手の年棒を低く調整してきたことも要因として挙げられる。親会社があれば費用的な負担は依存できるが、同時に経営方針や地元に大きな影響を受ける。カープはそうした外圧に踊らされることなく、個人オーナーによる愚直な経営を遂行してきた。カープの3代目のオーナーである松田元氏は、カープが広島に存在し続けること、3世代で楽しめる球場であることを重要視したのである24) 。

松田元オーナーの経営理念は、カープファンが創発的に増大する中で、ファンへの応答として具現化した。具体的には、多様化したファンに対応できるハードやシステムを用意することであり、それはマツダスタジアムの新設により可能となった。例えば多様な座席の設置、グッズの拡販、他企業委託ではあるが球場内のフードサービスの充実、清掃業務の徹底などである。マツダスタジアムが建設されたことで、カープはステークホルダーに対する責任遂行能力が向上したといえよう。これは既存のファンだけでなく、増加している新規ファンを取り込むことに繋がった。

4.5 カープフィーバーによる効果 4.5.1 広島の経済効果カープファンの積極的な応援や、カープ球団のマーケティングにより、2015(平成27)年頃より広島にカープフィーバーが生じた。それは現実的に広島地域に経済効果をもたらした。本稿では地域の活性化を経済効果と捉えているため、図2で推移を確認してみよう25) 。

出所:『エネルギア地域経済レポートNo.535 2019.2』p.8より粟屋作成

2009(平成21)年にマツダスタジアムがオープンした際の経済効果は205億円、雇用効果は193百人である。その後数年は、新球場効果が薄れたこと、カープが弱かったこともあり、経済効果は低迷する(前項の図1の観客動員数と比例することも確認できる)。2013年のクライマックスシリーズに初出場した頃より、負けないカープのイメージがファンの間に浸透し、マツダスタジアムの観客者数も増加し、徐々に経済効果、雇用効果が上向いてきた。2015年の黒田・新井両選手の復帰を契機に強くなったカープは、2016(平成28)年から3年続いてリーグ優勝を果たす。経済効果は3年とも350億円を、雇用効果は300百人を超えた。

経済効果の一助に、カープグッズの売上高等もあげられる。図3に示すように、2017(平成29)年の売上高は2012(平成24)年の4倍弱である。カープにとってカープグッズの売上は、収入の25%から30%を占め、グッズと入場料収入で総売上高の約6割を占めている26) 。

出所:『エネルギア地域経済レポートNo.535 2019.2』p.4

カープグッズは、マツダスタジアム内の販売所や広島県内のデパート、サービスエリアなどで販売されている。東京都中央区には日本全国の都道府県のアンテナショップが群居しているが、広島県もブランドショップTAU27) を所有し、2階フロアでカープグッズは売られている。TAUの2018(平成30)年度売上高は、前年度比9%増で過去最高の10億5,600万円、これはアンテナショップの中では北海道に次いで全国2位の数値である。中でもカープグッズの売り上げが11%(2017年度)を占めている28) 。

4.5.2 地域活性化・経済活性化の要因マツダスタジアムの観客動員数は増加し(図1)、カープグッズの売上高も増加しと、カープの人気は2016(平成28)年以降、飛ぶ鳥を落とす勢いである。カープが広島を元気にし、経済を活性化させていることは確認できた。

そこでここまでの議論を基に経済効果の要因を考えてみよう。広島市民がカープを応援する理由としては、「4」で述べたようにカープ球団に対する圧倒的な期待とノスタルジーがある。親会社や地元が変わる球団がある中で、カープは一貫して広島に居を構え、個人オーナーであり、球団カラーも継続して不変である。何より広島に在ることをコミットメントし実現していることがあげられる。他方でカープファンは、カープを応援する以前に費用を負担、もしくは観戦することでカープ球団の経営と野球の試合の規律付けをしている。一種の株主的機能を持っているため、我がことのようにカープを考えるファンが多い。

広島の地域活性化は、カープの地元に対するコミットメントと、カープファンというステークホルダーによるカープに対するガバナンスの成功により生じたものである。カープ球団のコーポレートガバナンスとマーケティング、そして広島市民によるカープ球団の応援、それぞれの個が相乗効果となり、かつタイミングよく、「弱小」で「貧乏」と言われた球団が、強くて人気のある球団に変貌した。これは、カープ球団のドメインが、コンテクストの中に埋め込まれた時機に合致したものと解釈できる。また、そうした時機におけるファンとカープ球団と広島との関係性は、全体最適としての地域活性化、すなわち経済活性化をもたらした。フローのコンテクストにドメインが合致し、全体最適としての地域活性化である経済活性化が生じたのである。

本稿は、カープにより広島に生じた地域活性化の背景と要因を、ファンとカープ球団間の関係に解を求め考察した。具体的にはプロ野球ビジネスの変遷に伴うドメイン変化より、カープが地域を活性化させた要因を検討し、ファンとカープ球団間の関係について明確にすることが目的であった。その結果、野球ビジネスに関与するいくつかの要素の変化というコンテクストの中で、球団にとっての空間、時間、意味の三者のドメインが拡大変化したことを明らかにした。メディアの技術の発展、親会社の産業の変化により、プロ野球全体のファン層が多様化し、野球観戦にも多様な意味が付加されたことを述べてきた。プロ野球ビジネスのイノベーションはドメイン変革により生じたといえよう。

本稿が対象としたカープ球団と他球団との大きな相違は、地元の広島市民により創設され、親会社の無い個人経営の企業だということである。それは結果的に、自治体や企業、そして広島市民といった地元のカープファンが、株主的機能を有したステークホルダーとしてカープをガバナンスする役割を持つこととなった。また他の球団が変化する中で、カープ球団は広島を地元とし続けるという変化しないことで、カープファンにコミットメントしている。マツダスタジアムの建設により、そのコミットメントはファンへのホスピタリティとしても明示化された。他方でカープファンは、マツダスタジアムに足繁く観戦に行き、カープ側のマーケティング戦略としての関連グッズを購入し経済効果をもたらした。

こうした広島地域の活性化は、カープや広島市民のみで生じたわけではない。プロ野球再編問題や他球団のファンサービス等によるプロ野球界の総合的なレベルアップというコンテクストの中で、マツダスタジアムが建設され、カープ球団と広島のカープファンの好循環が可能となったのである。

以上のことを総括すれば、現在はプロ野球界全体でみても、個の最適が全体最適になっている時といえよう。まずは本稿で対象としたカープと広島で説明すれば、カープの企業努力、そしてカープファンによるカープの応援は、それぞれ個別最適である。それらが集合体となり、カープファンとカープの意図が一致し、広島地域の全体最適を創造した。鳥瞰するならば、そうしたカープをめぐる広島地域の活性化は、一球団もしくは一地方としてみれば個別最適である。その個別最適は述べてきたようにカープ一球団の尽力のみによって成しえたわけではない。我が国のプロ野球ビジネスのコンテクストの中で、各球団の個としての企業努力があり、それらがプロ野球界全体の最適化を構築している。

しかしコンテクストに左右されるということは、今後はマイナスの影響が出ることも十分に想定される。現に過去にはカープは「弱小」で、観客も少なく、収入も低いという苦い経験をしてきた。2019(令和元)年にはカープはBクラスに留まったため、本稿で述べてきた経済活性化が収束することや、他球団のIT企業などの親会社のマーケティング戦略によりカープに優位性のあった差別化要因が希薄化することなども想定される。また近々迎えるトップ交代による変化の影響も何かしら生じることは想像に難くない。個の最適と全体最適の関係も変化する。

5.2 研究の課題本稿の限界は以下である。

まずはカープファンの分類である。プロ野球ファンが多様化したことに言及しつつ、本稿は地域活性化、経済活性化要因に特化したため、カープファンを株主的存在と包括して叙述した。カープが苦しい時代から変わらず応援しているファンと、プロ野球再編問題以降の赤いカープの時代のファンなど、カープファンの分類が必要である。また負の外部性についての検討も不十分である。経済活性化の表の部分と同時に、マツダスタジアムのチケットが入手困難であることや、観客による交通渋滞などの弊害についても議論が必要である。そして、他球団との相対的な検討も必要である。本稿ではカープのみの考察とし、他球団の実態、比較は触れていない。以上は、今後の課題である。